2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元9 桂枝香(登临送目)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元9 桂枝香(登临送目) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 851.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。9 王安石 桂枝香(登临送目)第3单元 北宋的旧曲新声王安石字谜招书童

王安石打算招个书童,可连着看了几个都不中意。这一天,家人又找来个书童,请王安石过目。王安石问了他几个问题,小家伙答得不错。王安石看他聪明伶俐,也没说什么,在纸上写了几行字,交给了家人:一月又一月,两月共半边;上有可耕之田,下有长流之川;一家有六口,两口不团圆。家人看了,沉思了一会儿,终于明白了主人的意思,就把小家伙留下了。王安石写的是个字谜,谜底就是一个字,你能猜出是什么字吗?

答案是个“用”字。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

王安石(1021~1086),唐宋八大家之一。

江西临川(今江西抚州)人,字介甫,晚号半山,

逝世后追谥号“文”,世人称其为王文公,自

号临川先生,晚年封荆国公,世称临川先生,

又称王荆公。他是我国杰出的政治家、文学家、

思想家、改革家。在文学上具有突出成就。其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,善于用典故,风格遒劲有力,警辟精绝,也有情韵深婉的作品。 著有《临川先生文集》。现存有《王临川集》《临川集拾遗》。◆ 背景呈现 ◆

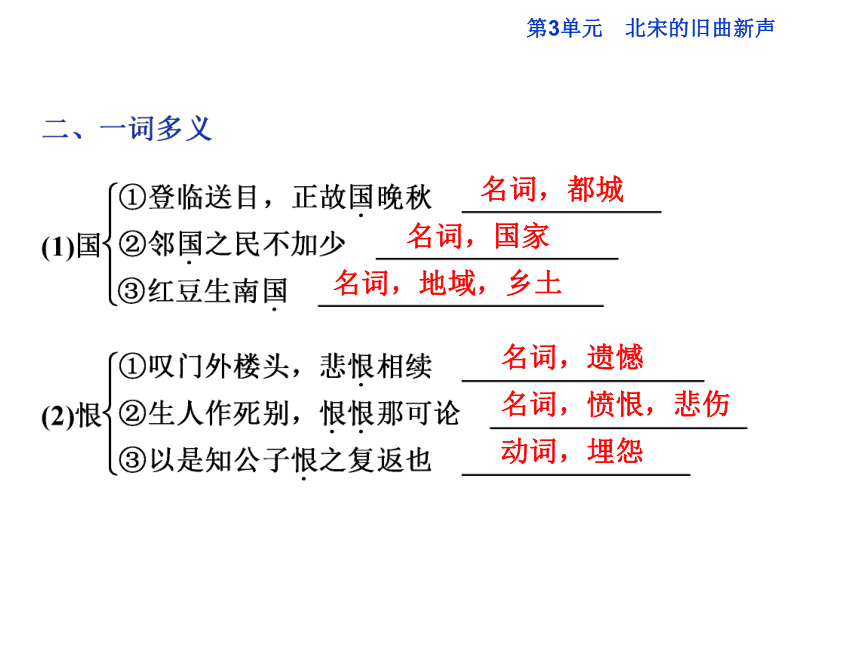

这首词是王安石第二次被罢相居金陵时所作。当时,宋王朝表面上是歌舞升平的太平盛世,繁华的背后却隐藏着种种的危机。这首词正是在这种情形之下,作者登金陵时有感而作的!金陵即今南京市,六朝古都所在。从公元222年东吴在此建都起,先后有东晋、宋、齐、梁、陈在此建都。到赵宋时,这里依然是市廛栉比,灯火万家,呈现出一派繁荣景象。王安石正是面对这样大好河山,想到江山依旧,人事变迁.怀古思今,写下了这首“清空中有意趣”的政治抒情词。 传说在冰魄银蟾的月亮上有一颗高大的桂树,枝繁叶茂,四季飘香。有一年,玉皇大帝想翻盖天上的凌霄殿,却缺少一根栋梁,此时他忽然看见了月亮里那棵大桂树,于是选派在西河得道成仙的吴刚去砍那棵月中桂。但吴刚却未能砍倒月亮里的大桂树,那棵大桂树反而越长越精神,香风从天上一直飘到人间,给世人带来无尽的遐想和绮思,也给文人们带来说不完的话题。唐代诗人宋之问(约656~712年)为之吟道:“桂子中天落,天香云外飘。”白居易(772~846)则诗云:“偃蹇月中桂,结根依青天。”于是在宋代有人便依此意,创制了《桂枝香》这个词牌。名词,都城名词,国家名词,地域,乡土名词,遗憾名词,愤恨,悲伤动词,埋怨三、名句默写

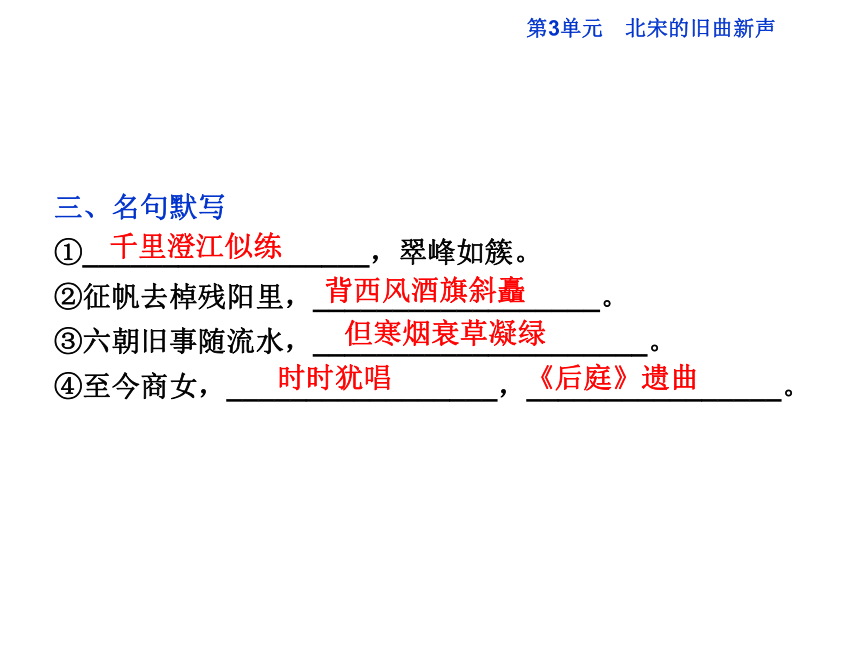

①__________________,翠峰如簇。

②征帆去棹残阳里,__________________。

③六朝旧事随流水,_____________________。

④至今商女,_________________,________________。千里澄江似练背西风酒旗斜矗但寒烟衰草凝绿时时犹唱《后庭》遗曲1.词人上片写景运用了什么手法?请结合词句具体分析。

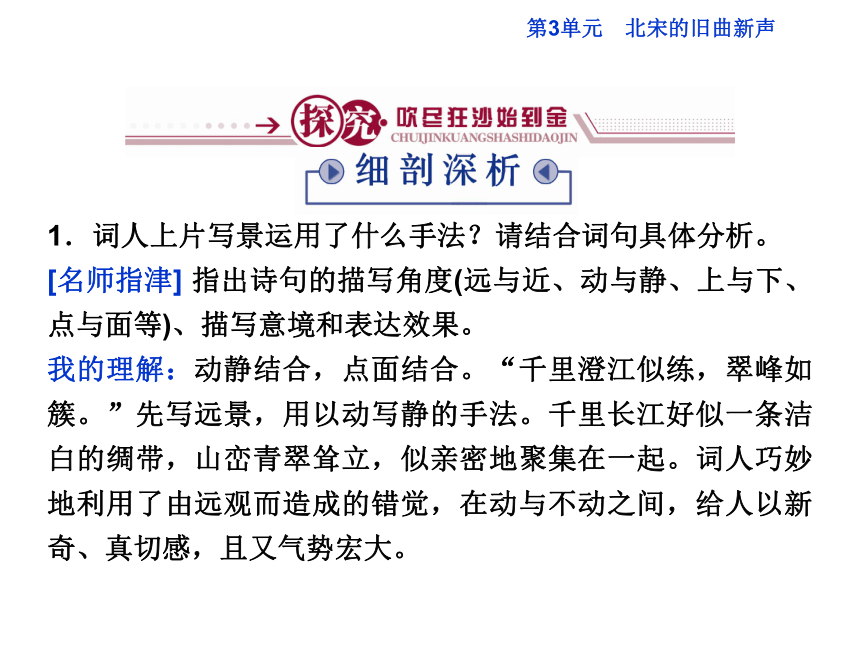

[名师指津] 指出诗句的描写角度(远与近、动与静、上与下、点与面等)、描写意境和表达效果。

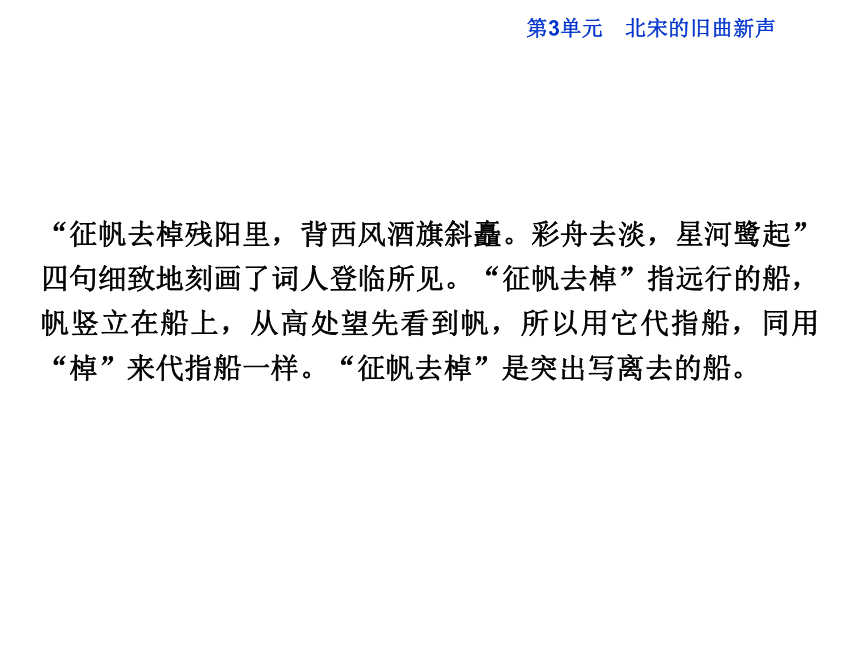

我的理解:动静结合,点面结合。“千里澄江似练,翠峰如簇。”先写远景,用以动写静的手法。千里长江好似一条洁白的绸带,山峦青翠耸立,似亲密地聚集在一起。词人巧妙地利用了由远观而造成的错觉,在动与不动之间,给人以新奇、真切感,且又气势宏大。“征帆去棹残阳里,背西风酒旗斜矗。彩舟去淡,星河鹭起”四句细致地刻画了词人登临所见。“征帆去棹”指远行的船,帆竖立在船上,从高处望先看到帆,所以用它代指船,同用“棹”来代指船一样。“征帆去棹”是突出写离去的船。2.词在下片主要写了些什么内容?表达了词人怎样的思想情感?

[名师指津] 围绕“借古讽今”作答。

我的理解:感叹六朝皆以竞逐繁华而相继亡国覆辙重蹈的史实,讽喻当今的统治者,表达了词人对当时社会现实的不满,透露出词人居安思危的忧患意识。3.词人在下片运用了哪些典故?这样写有什么好处?

[名师指津] 引前人之事的诗句是用典。从借古讽今的角度谈用典之妙。

我的理解:“叹门外楼头,悲恨相续”用的是隋灭陈的典故。当时隋朝大将韩擒虎兵临城下时,陈后主还在和宠妃张丽华歌舞作乐。杜牧《台城曲》曾咏此事:“门外韩擒虎,楼头张丽华。”而词人巧妙地只借用“门外楼头”四个字,“门外”言大军压境,“楼头”说荒淫无耻,极其精炼而又形象地表现了六朝的覆灭。“悲恨相续”四个字则给南朝的历史作了总结。结句化用杜牧《泊秦淮》的诗句,但赋予了它更为深刻、精辟的思想内容。词人借助这些典故,借古讽今,寓意深刻。4.“千古凭高,对此漫嗟荣辱”抒发了作者怎样的感情?

[名师指津] 概括诗句意义,说出“此”字所指内容,指明“漫嗟”蕴含的情感。

我的理解:千古以来凭栏远眺,映入眼帘的景色就是如此,历史上的悲恨荣辱,只能留作后人凭吊。古往今来的人们怀古叹今,不过都是空发兴亡的感慨。从怀古回到眼前的现实,抒发感慨。“此”字,既可具体指眼前景色,也可抽象概括指北宋当时的社会状态。“漫嗟”中融进了词人深情的期待与最终的无奈。王安石的这首词写景奇伟壮丽,气象开阔绵邈。景物有实有虚,色彩有浓有淡,远近交错,虚实结合,浓淡相宜,构成一幅傍晚的金陵风景图。用典贴切自然,加深了作品的意蕴。立意新颖,高瞻远瞩,表现出了一个政治家的真知灼见。词人下片所发议论,反映了词人对国家民族命运的关注及焦急心情,希望当时的统治者能从六朝相继覆灭中吸取历史教训,励精图治。“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲”是对统治者的警示。结构技巧

古诗词的结构是体现诗歌形式之美,反映社会内容,表现诗人感情的重要手段。如王安石《桂枝香 金陵怀古》一词中,作者在章法上讲究起承转合,层次井然,写法极类散文。“登临送目,正故国晚秋”一句,开门见山,表明时地,“天气初肃”表明天气,为下片怀古议论埋下伏笔。以下写景先从总体写山川的形势——“似练”的“澄江”、“如簇”的“翠峰”,描绘出一个广阔的背景,接着“征帆”两句是在这背景下的对具体景物的描写,“彩舟云淡,星河鹭起”两句是对远景的描写,最后以“画图难足”收住。既总结了以上写景,又很自然地转入下片议论,安排十分妥贴、自然。 “念往昔”三句表明了对六朝兴亡的态度,“千古凭高”二句写出了对历史上文人们凭吊金陵之作的看法。以下即转入现实,结句又回到今天。首尾圆合,结构谨严,逐层展开,丝丝入扣。词人的情感蕴藉在词句中,给读者留下无穷的想象空间。

赏析诗词结构形式要整体分析诗的结构特点,体会作者这样写的意图以及对诗词表情达意所起到的作用。1.诗词结构的类型

(1)从古诗词意象与情感的关系来看,按照景与情的先后顺序,分为先景后情和以景结情。

(2)按照前句(联)与后句(联)的关系,可分为重章叠句、铺垫、照应和过渡。

(3)按照诗歌主旨的体现方法,可分为开篇点题、卒章显志、以小见大和对比。2.鉴赏结构的技巧

(1)认识诗歌结构特点

古诗词通常的结构形式是先写景叙事后议论抒情,写景叙事为议论抒情作铺垫,而观点态度、思想感情也一定在写景叙事的基础上阐发。

除此之外,还应特别注意以下结构特点:开门见山、欲扬先抑、伏笔照应、情景分写、情景合写、小中见大、画龙点睛、起承转合。

(2)寻找诗词中的标志性语言

如在以时空为序的诗词中,要注意寻找表示时空转换的词语、句子;写景抒情或托物言志的诗词中要注意末尾卒章显志的抒情议论句。 阅读下面这首宋诗,回答问题。

吴松[注] 道中二首(其二)

晁补之

晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥。

鸟避征帆却,鱼惊荡桨跳。

孤舟宿何许?霜月系枫桥。

【注】 吴松:即吴淞,江名。开头两句描写了怎样的景色? 营造了怎样的氛围?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________ 描写了清晨起航时,江南水乡风雨萧萧、落叶飘飞的深秋景色,营造了凄冷、感伤的氛围。王安石“拗相公”的悲剧

木 风

从仁宗时代的“市列珠玑,户盈罗绮,

竞豪奢”,到徽钦二帝的“靖康耻,犹未雪”,

北宋王朝由盛而亡,只花了短短100年时间。

而这份亡国的罪状书,很久以来,都由王安石一个人背负了。

直到近代,对王安石的评价才有了180度的转变。梁启超说他是“三代下唯一完人”,列宁称“王安石是中国11世纪的改革家”。

他和他的改革,真相到底如何?最好的士大夫

王安石首先是个文人,一个文章和道德都无可挑剔的文人。

1041年,宋仁宗庆历元年,20岁的王安石给父亲守满了三年孝,从江宁出发,一路风尘仆仆,来到开封。当时的文化名流曾巩、欧阳修,一看他的文稿,惊为天人。第二年,科举应试之日,王安石的锦绣文章,被主考官一眼就相中为状元卷子。

卷子送到仁宗那儿后,发生了意外。 一句“孺子其朋”,让仁宗皱了下眉头。这是周公训成王的话,“你这年幼的王啊,今后要和群臣融洽相处”。区区一个王安石,竟敢用这种口气对答天子考题?再读下去,觉得文笔冷峻峭拔,很不对胃口,便降到第四名。

第四名就第四名吧。关键时候,人品立显。王安石没有酸溜溜地说状元本是我的,也没有矫情地说我本才疏学浅,总之,他严肃而平静地接受了平生第一个职务:淮南签判。

从这一天开始,他在地方上一呆25年。他喜欢《周礼》,卷不离手,但他看的不是文学,而是政策,那些上古的朴素政策,有哪些可用于眼下的政务。 到鄞县当知县时,王安石走遍了14个乡,兴修水利、兴建县学。最重要的是,他开始尝试把官粮低息借贷给农民,秋收以后再还给官府——这是日后“青苗法”的第一次实地预演。正是试点的成功,让王安石坚信以《周礼》为蓝图的改革是可行的。

于是,王安石给仁宗写了一封万言书,情真意切,告诉皇帝他对国家命运的种种思考。御书房内,人到中年的仁宗,翻开了这卷沉甸甸的奏折。久违的王安石风格扑面而来,冷峻如昨,犀利如昨。

然而以温文尔雅著称的仁宗,正因后宫无子,整日被包拯、韩琦一干老臣催问继承人问题,恨不得撞墙才好。万言书来得实在不是时候。 他冷冷地将奏章放回原处,仿佛王安石从来没有递来过。

得不到回应的王安石,心里也很清楚,变法时机还没到。他继续埋首自己的改革试验田。朝中不少大臣如欧阳修、韩琦,都非常赏识他,几番邀他入京,却被他一一回绝。

钦差把入京的圣旨带到了王安石家门口,他竟然极富想象力地躲进了茅房。钦差只好把圣旨放到桌上就走。他抓起圣旨一路狂奔,还给了钦差。

在北宋这样一个崇尚文士精神的社会里,王安石无疑成了士大夫的领袖、精神的贵族。最超前的改革家

直到1067年,神宗继位,年方20。

20岁,对于现代人来说,还是上网聊天、结伴出游的青春岁月,但是在943年前,这个毛头小伙子,已面临着内忧外患的夹击。《东京梦华录》记载的“八荒争凑,万国咸通”,《清明上河图》画的市井繁华,都是脆弱的表象。国库没有一分钱,一年挣了多少,也就花了多少,一子不剩。那么多官僚、那么多军队、那么多佛寺道观,一张张嘴在等着钱;辽、西夏、金,侵之掠之,无一日安宁,开战也好,求和也好,还是系于钱。 20岁的神宗,肩负着巨大的压力。他想创造一个比仁宗更好的时代,他想向世人证明自己也能收复山河、堪比汉武。他还是太子时,就对王安石的万言书推崇备至,现在,他亟不可待地召王安石回京。

那一夜,仿佛是周文王找到了姜子牙,刘备遇见了诸葛亮。

神宗急切地问:天下怎样才能大治?

王安石答道:先要选对施政的策略。

他又问:唐太宗的政策怎么样?

王安石肃然正色:陛下应该效仿尧舜,何必要学唐太宗。 神宗的1069年变成了王安石一个人的舞台,他像一颗大彗星,拖着长而明亮的大尾巴呼啸而来,官拜参知政事(宰相职),颁行均输法、青苗法、农田水利法、保甲法、市易法、保马法、方田均税法……权倾朝野,政界为之变色。五个宰相里,除了王安石,曾公亮年迈管不了事,亲历过范仲淹改革的富弼告病假,唐介没多久就死了,剩下一个赵捊锌嗔?臁5笔本陀腥朔泶趟担?颐钦馕甯鲈紫啵??檬恰吧?喜∷揽唷薄?

如果用我们今天的观点,去看王安石变法的内容,其实是很有意思的。 “天地所生货财百物,皆为定数”,财富不藏于民,就藏于国。王安石变法,本质上就是国家干预经济,达到聚富于国的目的。青苗法,官府是粮食的借贷银行;市易法,衙门做起了垄断生意;均输法,朝廷要进行中央采购;甚至唯一得到众人赞同的募役法,就是劳役的货币化经营……你不得不惊叹,王安石,他的思想,他的政策,远远超越了他的时代几百年,甚至1 000年。

超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败。最“拗”的人

变法把北宋王朝拖入“党争”的漩涡,朝廷空前分裂。

一边是“熙宁新党”,但除了王安石,没有一个正直的人,可以说,宋神宗和王安石带着一群来路不明的人在办事。另一边是“保守旧党”,非但有司马光、苏轼这样的社会精英,还有韩琦、文彦博这批范仲淹改革旧臣。

不仅仅是他们的目光不及王安石深远,更大的悲剧源于改革者自身的性格。北宋谁人不知,王安石浑名“拗相公”? 他不梳洗就出门会客,看书时随手抓到什么吃什么。有一次仁宗设宴,王安石面不改色吃掉了茶几上一盘鱼食。难得请客的包拯招待同事,不胜酒力的司马光都喝了几杯,王安石却死活不举杯。

变法开始后,王安石性格里的“拗”劲,发展成一种实践理想的狂热,让他看不到政策执行中的问题。

比方说青苗法。青黄不接的春季,官府低息贷粮给农民,秋收后农民再按息还粮。王安石夸海口说,“民不加赋而国用足”,两全其美。 但结果呢?一个农民敲开了县衙的大门,官吏说,借粮?可以,先填申请表吧。农民是个文盲,花钱请了书吏,交了表,石沉大海。一咬牙,掏钱,给官吏好处费。到了还贷时,一算利息,好家伙,竟是原定两分利的35倍!王安石改革至此成了一场黑色幽默。

老天也不作美。熙宁七年,大旱,民不聊生。宦官郑侠画了《流民图》献给神宗,哀哀哭泣:这是天怒人怨,只要您肯停止变法,十日之内必会下雨;如若没雨,我以人头抵欺君之罪。

这就是“宋朝第一忠谏”。神宗无奈,诏命:暂停青苗法、募役法、方田均税法、保甲法等八项新法。 三日之后,倾盆大雨从天而降。

神宗站在御花园里,瞠目结舌。王安石站在皇宫门外,呆若木鸡。这场雨彻底浇灭了两个理想主义者心头熊熊燃烧的改革之火。王安石知道,他再不会有神宗倾其所有的信赖了。

罢相、复职、再罢。终于,王安石回到了江宁。在听到最受好评的募役法也停止推行后,他拂衣悲喊:“亦罢至此乎?”抑郁而终。 执著和固执、一往无前和一意孤行,就像硬币的两面。然而恰是这一种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的背影。他像一个闯入官场的犟小孩,掀起了滔天党争,但“政敌”司马光依然敬重他的赤子心;他断送了北宋王朝,但1 000多年后的史书读懂了他的天才。

(选自《环球人物》)[赏评] 关于王安石的话题是很多的,本文作者从“最好的士大夫”“最超前的改革家”“最‘拗’的人”三个角度,全方位介绍了这位政治家、文学家。王安石首先是一个文章和道德都无可挑剔的文人;王安石变法的超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败;他的那种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的执著、固执和孤独。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

王安石打算招个书童,可连着看了几个都不中意。这一天,家人又找来个书童,请王安石过目。王安石问了他几个问题,小家伙答得不错。王安石看他聪明伶俐,也没说什么,在纸上写了几行字,交给了家人:一月又一月,两月共半边;上有可耕之田,下有长流之川;一家有六口,两口不团圆。家人看了,沉思了一会儿,终于明白了主人的意思,就把小家伙留下了。王安石写的是个字谜,谜底就是一个字,你能猜出是什么字吗?

答案是个“用”字。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

王安石(1021~1086),唐宋八大家之一。

江西临川(今江西抚州)人,字介甫,晚号半山,

逝世后追谥号“文”,世人称其为王文公,自

号临川先生,晚年封荆国公,世称临川先生,

又称王荆公。他是我国杰出的政治家、文学家、

思想家、改革家。在文学上具有突出成就。其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,善于用典故,风格遒劲有力,警辟精绝,也有情韵深婉的作品。 著有《临川先生文集》。现存有《王临川集》《临川集拾遗》。◆ 背景呈现 ◆

这首词是王安石第二次被罢相居金陵时所作。当时,宋王朝表面上是歌舞升平的太平盛世,繁华的背后却隐藏着种种的危机。这首词正是在这种情形之下,作者登金陵时有感而作的!金陵即今南京市,六朝古都所在。从公元222年东吴在此建都起,先后有东晋、宋、齐、梁、陈在此建都。到赵宋时,这里依然是市廛栉比,灯火万家,呈现出一派繁荣景象。王安石正是面对这样大好河山,想到江山依旧,人事变迁.怀古思今,写下了这首“清空中有意趣”的政治抒情词。 传说在冰魄银蟾的月亮上有一颗高大的桂树,枝繁叶茂,四季飘香。有一年,玉皇大帝想翻盖天上的凌霄殿,却缺少一根栋梁,此时他忽然看见了月亮里那棵大桂树,于是选派在西河得道成仙的吴刚去砍那棵月中桂。但吴刚却未能砍倒月亮里的大桂树,那棵大桂树反而越长越精神,香风从天上一直飘到人间,给世人带来无尽的遐想和绮思,也给文人们带来说不完的话题。唐代诗人宋之问(约656~712年)为之吟道:“桂子中天落,天香云外飘。”白居易(772~846)则诗云:“偃蹇月中桂,结根依青天。”于是在宋代有人便依此意,创制了《桂枝香》这个词牌。名词,都城名词,国家名词,地域,乡土名词,遗憾名词,愤恨,悲伤动词,埋怨三、名句默写

①__________________,翠峰如簇。

②征帆去棹残阳里,__________________。

③六朝旧事随流水,_____________________。

④至今商女,_________________,________________。千里澄江似练背西风酒旗斜矗但寒烟衰草凝绿时时犹唱《后庭》遗曲1.词人上片写景运用了什么手法?请结合词句具体分析。

[名师指津] 指出诗句的描写角度(远与近、动与静、上与下、点与面等)、描写意境和表达效果。

我的理解:动静结合,点面结合。“千里澄江似练,翠峰如簇。”先写远景,用以动写静的手法。千里长江好似一条洁白的绸带,山峦青翠耸立,似亲密地聚集在一起。词人巧妙地利用了由远观而造成的错觉,在动与不动之间,给人以新奇、真切感,且又气势宏大。“征帆去棹残阳里,背西风酒旗斜矗。彩舟去淡,星河鹭起”四句细致地刻画了词人登临所见。“征帆去棹”指远行的船,帆竖立在船上,从高处望先看到帆,所以用它代指船,同用“棹”来代指船一样。“征帆去棹”是突出写离去的船。2.词在下片主要写了些什么内容?表达了词人怎样的思想情感?

[名师指津] 围绕“借古讽今”作答。

我的理解:感叹六朝皆以竞逐繁华而相继亡国覆辙重蹈的史实,讽喻当今的统治者,表达了词人对当时社会现实的不满,透露出词人居安思危的忧患意识。3.词人在下片运用了哪些典故?这样写有什么好处?

[名师指津] 引前人之事的诗句是用典。从借古讽今的角度谈用典之妙。

我的理解:“叹门外楼头,悲恨相续”用的是隋灭陈的典故。当时隋朝大将韩擒虎兵临城下时,陈后主还在和宠妃张丽华歌舞作乐。杜牧《台城曲》曾咏此事:“门外韩擒虎,楼头张丽华。”而词人巧妙地只借用“门外楼头”四个字,“门外”言大军压境,“楼头”说荒淫无耻,极其精炼而又形象地表现了六朝的覆灭。“悲恨相续”四个字则给南朝的历史作了总结。结句化用杜牧《泊秦淮》的诗句,但赋予了它更为深刻、精辟的思想内容。词人借助这些典故,借古讽今,寓意深刻。4.“千古凭高,对此漫嗟荣辱”抒发了作者怎样的感情?

[名师指津] 概括诗句意义,说出“此”字所指内容,指明“漫嗟”蕴含的情感。

我的理解:千古以来凭栏远眺,映入眼帘的景色就是如此,历史上的悲恨荣辱,只能留作后人凭吊。古往今来的人们怀古叹今,不过都是空发兴亡的感慨。从怀古回到眼前的现实,抒发感慨。“此”字,既可具体指眼前景色,也可抽象概括指北宋当时的社会状态。“漫嗟”中融进了词人深情的期待与最终的无奈。王安石的这首词写景奇伟壮丽,气象开阔绵邈。景物有实有虚,色彩有浓有淡,远近交错,虚实结合,浓淡相宜,构成一幅傍晚的金陵风景图。用典贴切自然,加深了作品的意蕴。立意新颖,高瞻远瞩,表现出了一个政治家的真知灼见。词人下片所发议论,反映了词人对国家民族命运的关注及焦急心情,希望当时的统治者能从六朝相继覆灭中吸取历史教训,励精图治。“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲”是对统治者的警示。结构技巧

古诗词的结构是体现诗歌形式之美,反映社会内容,表现诗人感情的重要手段。如王安石《桂枝香 金陵怀古》一词中,作者在章法上讲究起承转合,层次井然,写法极类散文。“登临送目,正故国晚秋”一句,开门见山,表明时地,“天气初肃”表明天气,为下片怀古议论埋下伏笔。以下写景先从总体写山川的形势——“似练”的“澄江”、“如簇”的“翠峰”,描绘出一个广阔的背景,接着“征帆”两句是在这背景下的对具体景物的描写,“彩舟云淡,星河鹭起”两句是对远景的描写,最后以“画图难足”收住。既总结了以上写景,又很自然地转入下片议论,安排十分妥贴、自然。 “念往昔”三句表明了对六朝兴亡的态度,“千古凭高”二句写出了对历史上文人们凭吊金陵之作的看法。以下即转入现实,结句又回到今天。首尾圆合,结构谨严,逐层展开,丝丝入扣。词人的情感蕴藉在词句中,给读者留下无穷的想象空间。

赏析诗词结构形式要整体分析诗的结构特点,体会作者这样写的意图以及对诗词表情达意所起到的作用。1.诗词结构的类型

(1)从古诗词意象与情感的关系来看,按照景与情的先后顺序,分为先景后情和以景结情。

(2)按照前句(联)与后句(联)的关系,可分为重章叠句、铺垫、照应和过渡。

(3)按照诗歌主旨的体现方法,可分为开篇点题、卒章显志、以小见大和对比。2.鉴赏结构的技巧

(1)认识诗歌结构特点

古诗词通常的结构形式是先写景叙事后议论抒情,写景叙事为议论抒情作铺垫,而观点态度、思想感情也一定在写景叙事的基础上阐发。

除此之外,还应特别注意以下结构特点:开门见山、欲扬先抑、伏笔照应、情景分写、情景合写、小中见大、画龙点睛、起承转合。

(2)寻找诗词中的标志性语言

如在以时空为序的诗词中,要注意寻找表示时空转换的词语、句子;写景抒情或托物言志的诗词中要注意末尾卒章显志的抒情议论句。 阅读下面这首宋诗,回答问题。

吴松[注] 道中二首(其二)

晁补之

晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥。

鸟避征帆却,鱼惊荡桨跳。

孤舟宿何许?霜月系枫桥。

【注】 吴松:即吴淞,江名。开头两句描写了怎样的景色? 营造了怎样的氛围?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________ 描写了清晨起航时,江南水乡风雨萧萧、落叶飘飞的深秋景色,营造了凄冷、感伤的氛围。王安石“拗相公”的悲剧

木 风

从仁宗时代的“市列珠玑,户盈罗绮,

竞豪奢”,到徽钦二帝的“靖康耻,犹未雪”,

北宋王朝由盛而亡,只花了短短100年时间。

而这份亡国的罪状书,很久以来,都由王安石一个人背负了。

直到近代,对王安石的评价才有了180度的转变。梁启超说他是“三代下唯一完人”,列宁称“王安石是中国11世纪的改革家”。

他和他的改革,真相到底如何?最好的士大夫

王安石首先是个文人,一个文章和道德都无可挑剔的文人。

1041年,宋仁宗庆历元年,20岁的王安石给父亲守满了三年孝,从江宁出发,一路风尘仆仆,来到开封。当时的文化名流曾巩、欧阳修,一看他的文稿,惊为天人。第二年,科举应试之日,王安石的锦绣文章,被主考官一眼就相中为状元卷子。

卷子送到仁宗那儿后,发生了意外。 一句“孺子其朋”,让仁宗皱了下眉头。这是周公训成王的话,“你这年幼的王啊,今后要和群臣融洽相处”。区区一个王安石,竟敢用这种口气对答天子考题?再读下去,觉得文笔冷峻峭拔,很不对胃口,便降到第四名。

第四名就第四名吧。关键时候,人品立显。王安石没有酸溜溜地说状元本是我的,也没有矫情地说我本才疏学浅,总之,他严肃而平静地接受了平生第一个职务:淮南签判。

从这一天开始,他在地方上一呆25年。他喜欢《周礼》,卷不离手,但他看的不是文学,而是政策,那些上古的朴素政策,有哪些可用于眼下的政务。 到鄞县当知县时,王安石走遍了14个乡,兴修水利、兴建县学。最重要的是,他开始尝试把官粮低息借贷给农民,秋收以后再还给官府——这是日后“青苗法”的第一次实地预演。正是试点的成功,让王安石坚信以《周礼》为蓝图的改革是可行的。

于是,王安石给仁宗写了一封万言书,情真意切,告诉皇帝他对国家命运的种种思考。御书房内,人到中年的仁宗,翻开了这卷沉甸甸的奏折。久违的王安石风格扑面而来,冷峻如昨,犀利如昨。

然而以温文尔雅著称的仁宗,正因后宫无子,整日被包拯、韩琦一干老臣催问继承人问题,恨不得撞墙才好。万言书来得实在不是时候。 他冷冷地将奏章放回原处,仿佛王安石从来没有递来过。

得不到回应的王安石,心里也很清楚,变法时机还没到。他继续埋首自己的改革试验田。朝中不少大臣如欧阳修、韩琦,都非常赏识他,几番邀他入京,却被他一一回绝。

钦差把入京的圣旨带到了王安石家门口,他竟然极富想象力地躲进了茅房。钦差只好把圣旨放到桌上就走。他抓起圣旨一路狂奔,还给了钦差。

在北宋这样一个崇尚文士精神的社会里,王安石无疑成了士大夫的领袖、精神的贵族。最超前的改革家

直到1067年,神宗继位,年方20。

20岁,对于现代人来说,还是上网聊天、结伴出游的青春岁月,但是在943年前,这个毛头小伙子,已面临着内忧外患的夹击。《东京梦华录》记载的“八荒争凑,万国咸通”,《清明上河图》画的市井繁华,都是脆弱的表象。国库没有一分钱,一年挣了多少,也就花了多少,一子不剩。那么多官僚、那么多军队、那么多佛寺道观,一张张嘴在等着钱;辽、西夏、金,侵之掠之,无一日安宁,开战也好,求和也好,还是系于钱。 20岁的神宗,肩负着巨大的压力。他想创造一个比仁宗更好的时代,他想向世人证明自己也能收复山河、堪比汉武。他还是太子时,就对王安石的万言书推崇备至,现在,他亟不可待地召王安石回京。

那一夜,仿佛是周文王找到了姜子牙,刘备遇见了诸葛亮。

神宗急切地问:天下怎样才能大治?

王安石答道:先要选对施政的策略。

他又问:唐太宗的政策怎么样?

王安石肃然正色:陛下应该效仿尧舜,何必要学唐太宗。 神宗的1069年变成了王安石一个人的舞台,他像一颗大彗星,拖着长而明亮的大尾巴呼啸而来,官拜参知政事(宰相职),颁行均输法、青苗法、农田水利法、保甲法、市易法、保马法、方田均税法……权倾朝野,政界为之变色。五个宰相里,除了王安石,曾公亮年迈管不了事,亲历过范仲淹改革的富弼告病假,唐介没多久就死了,剩下一个赵捊锌嗔?臁5笔本陀腥朔泶趟担?颐钦馕甯鲈紫啵??檬恰吧?喜∷揽唷薄?

如果用我们今天的观点,去看王安石变法的内容,其实是很有意思的。 “天地所生货财百物,皆为定数”,财富不藏于民,就藏于国。王安石变法,本质上就是国家干预经济,达到聚富于国的目的。青苗法,官府是粮食的借贷银行;市易法,衙门做起了垄断生意;均输法,朝廷要进行中央采购;甚至唯一得到众人赞同的募役法,就是劳役的货币化经营……你不得不惊叹,王安石,他的思想,他的政策,远远超越了他的时代几百年,甚至1 000年。

超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败。最“拗”的人

变法把北宋王朝拖入“党争”的漩涡,朝廷空前分裂。

一边是“熙宁新党”,但除了王安石,没有一个正直的人,可以说,宋神宗和王安石带着一群来路不明的人在办事。另一边是“保守旧党”,非但有司马光、苏轼这样的社会精英,还有韩琦、文彦博这批范仲淹改革旧臣。

不仅仅是他们的目光不及王安石深远,更大的悲剧源于改革者自身的性格。北宋谁人不知,王安石浑名“拗相公”? 他不梳洗就出门会客,看书时随手抓到什么吃什么。有一次仁宗设宴,王安石面不改色吃掉了茶几上一盘鱼食。难得请客的包拯招待同事,不胜酒力的司马光都喝了几杯,王安石却死活不举杯。

变法开始后,王安石性格里的“拗”劲,发展成一种实践理想的狂热,让他看不到政策执行中的问题。

比方说青苗法。青黄不接的春季,官府低息贷粮给农民,秋收后农民再按息还粮。王安石夸海口说,“民不加赋而国用足”,两全其美。 但结果呢?一个农民敲开了县衙的大门,官吏说,借粮?可以,先填申请表吧。农民是个文盲,花钱请了书吏,交了表,石沉大海。一咬牙,掏钱,给官吏好处费。到了还贷时,一算利息,好家伙,竟是原定两分利的35倍!王安石改革至此成了一场黑色幽默。

老天也不作美。熙宁七年,大旱,民不聊生。宦官郑侠画了《流民图》献给神宗,哀哀哭泣:这是天怒人怨,只要您肯停止变法,十日之内必会下雨;如若没雨,我以人头抵欺君之罪。

这就是“宋朝第一忠谏”。神宗无奈,诏命:暂停青苗法、募役法、方田均税法、保甲法等八项新法。 三日之后,倾盆大雨从天而降。

神宗站在御花园里,瞠目结舌。王安石站在皇宫门外,呆若木鸡。这场雨彻底浇灭了两个理想主义者心头熊熊燃烧的改革之火。王安石知道,他再不会有神宗倾其所有的信赖了。

罢相、复职、再罢。终于,王安石回到了江宁。在听到最受好评的募役法也停止推行后,他拂衣悲喊:“亦罢至此乎?”抑郁而终。 执著和固执、一往无前和一意孤行,就像硬币的两面。然而恰是这一种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的背影。他像一个闯入官场的犟小孩,掀起了滔天党争,但“政敌”司马光依然敬重他的赤子心;他断送了北宋王朝,但1 000多年后的史书读懂了他的天才。

(选自《环球人物》)[赏评] 关于王安石的话题是很多的,本文作者从“最好的士大夫”“最超前的改革家”“最‘拗’的人”三个角度,全方位介绍了这位政治家、文学家。王安石首先是一个文章和道德都无可挑剔的文人;王安石变法的超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败;他的那种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的执著、固执和孤独。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放