2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元10 苏轼词二首

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元10 苏轼词二首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。10 苏轼词二首第3单元 北宋的旧曲新声勇于改过的苏东坡

苏东坡少年时读书,因为聪慧,常得到师长赞扬,就颇为自负地在自己房前贴了一副对联:“识遍天下字,读尽人间书。”后一白发老妪持一深奥古书拜访苏轼,苏轼不识书中的字,老妪借此婉转地批评了苏轼,于是苏轼把对联改为“发奋识遍天下字,立志读尽人间书”,用以自勉,从此传为佳谈。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,

眉州眉山(今四川眉山)人,著名文学家。宋仁

宗嘉祐二年(1057)与弟苏辙同登进士,授福昌

县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召

直史馆。宋神宗元丰二年(1079)知湖州时,以讪谤系御史台狱,次年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。宋哲宗元祐元年(1086)还朝,为中书舍人,翰林学士,知制诰。绍圣元年(1094),又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。元符三年(1100),始被召北归,次年卒于常州。又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。元符三年(1100),始被召北归,次年卒于常州。

苏轼诗、词、文、书、画皆工,是继欧阳修之后北宋文坛的领袖人物。词存三百四十多首,具有广阔的社会内容,将北宋诗文革新运动的精神,扩大到词的领域,扫除了晚唐五代以来的传统词风,开创了与婉约派并立的豪放派,扩大了词的题材,丰富了词的意境,冲破了诗庄词媚的界限,对词的革新和发展做出了重大贡献。诗文有《东坡七集》等,词集有《东坡乐府》。◆ 背景呈现 ◆

(1)《水调歌头》(明月几时有)这首词是宋神宗熙宁九年中秋作者在密州时所作。这一时期,苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。到密州后,这一愿望仍无法实现。这一年的中秋,皓月当空,银辉遍地,与胞弟苏辙分别之后,转眼已七年未得团聚了。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。词前的小序交待了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”很明显,这首词反映了作者复杂而又矛盾的思想感情。一方面,说明作者怀有远大的政治抱负,当时虽已41岁,并且身处远离京都的密州,政治上很不得意,但他对现实、对理想仍充满了信心;另一方面,由于政治失意,理想不能实现,才能不得施展,因而对现实产生一种强烈的不满,滋长了消极避世的思想感情。不过,贯穿始终的却是词中所表现出的那种热爱生活与积极向上的乐观精神。 (2)《定风波》(莫听穿林打叶声)此词作于宋神宗元丰五年(1082),贬谪黄州后的第三年。写眼前景,寓心中事;因自然现象,谈人生哲理。属于即景生情,而非因情造景。作者自有这种情怀,遇事便触发了。《东坡志林》中说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。”途中遇雨,便写出这样一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。◆ 知识链接 ◆

(1)豪放派

豪放派,宋词风格的一种流派。作为文学风格,见于司空图《二十四诗品》,杨廷芝解释豪放为“豪迈放纵”,“豪则我有可盖乎世,放则物无可羁乎我”(《诗品浅解》)。可见豪放的作品当气度超拔,不受羁束。其特点是创作视野较为广阔,气象恢宏雄放,喜用诗文的手法、句法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律。其代表人物是苏轼和辛弃疾。 (2)水调歌头

水调歌头,词牌名,又名“元会曲”“凯歌”“台城游”等。上下阕,九十五字,平韵。相传隋炀帝开汴河时曾制《水调歌》,唐人演为大曲。大曲有散序、中序、入破三部分,

“歌头”当为中序的第一章。双调九十四字至九十七字,前后片各四平韵。宋人于前后片中的各两个六字句,多夹叶仄韵。也有平仄互叶几乎句句押韵的,共八体。 (3)词牌

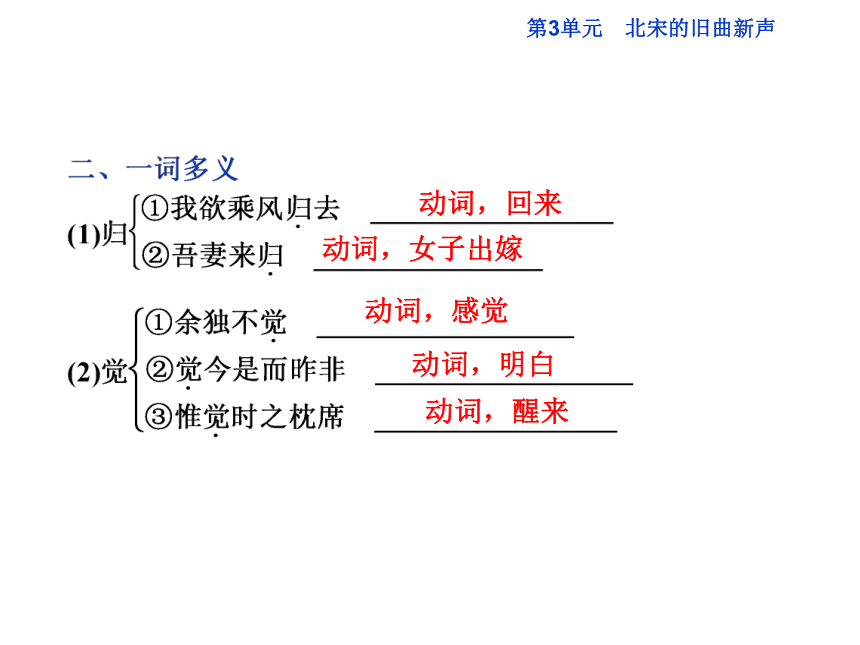

词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,那只因为各家叫名不同罢了。动词,回来动词,女子出嫁动词,感觉动词,明白动词,醒来月亮四、名句默写

①__________________,_______________,高处不胜寒。

②_______________,何似在人间?

③_______________,_________________,此事古难全。

[苏轼《水调歌头》(明月几时有)]

④__________________,归去,____________________。

[苏轼《定风波》(莫听穿林打叶声)]我欲乘风归去又恐琼楼玉宇起舞弄清影人有悲欢离合月有阴晴圆缺回首向来萧瑟处也无风雨也无晴1.分析《水调歌头》(明月几时有)这首词中所表达的思想情感。

[名师指津] 结合写作背景,分析诗人排遣心中郁闷,旷达对待人生的态度。

我的理解:苏轼的这首中秋词作,主旨在于抒发词人外放时的茕独情怀。词中杂用道家的思想,观照世界,并且自为排遣。词人俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄险恶的宦海风波,提示睿智的人生理念。2.《水调歌头》(明月几时有)下阕融写意于写实,请结合具体词句赏析。

[名师指津] 指明实景“照无眠”“别时圆”(写实)等引发了怎样的议论抒情(写意),并分析其包含的情感。

我的理解:词的下阕融写意于写实,化景物为情思,一韵一意,一意一转,淋漓挥洒,无往不适。“转朱阁,低绮户,照无眠”三句实写月光照人无眠。“照无眠”有月照不睡之人与月照愁人使不能入睡这两层意思。“不应有恨,何事长向别时圆”两句承“照无眠”而下,表上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,实际上是把人的思想感情移之于月,使月照无眠又深一层。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,从“别时圆”生发而来,知人之离合与月之圆缺自古皆然。既知此理便不应生无谓的怅恨。由感性变为理智,化悲怨而为旷达,这三句的词意转折较大,而意脉应承上文。亲人间的欢聚既不能强求,当此中秋月圆之夜,则唯有“但愿人长久,千里共婵娟”以慰情怀。3.对《定风波》(莫听穿林打叶声)中“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”两句应如何理解?

[名师指津] 要分别指明诗句本义和隐喻的作者人生态度。

我的理解:这两句是说,虽然遇到突如其来的风雨,而自己却像平时披着蓑衣在雨中行走一样坦然,一样毫无畏惧。在作者眼中,风雨交加也好,晴天丽日也好,都是没有什么差别的。结合作者当时的政治处境来看,他显然是用此比喻自己的生活遭遇和人生态度。4.《定风波》(莫听穿林打叶声)这首词中,词人是一个怎样的形象?有人评价此词是“于简朴中见深意”,请联系全词,谈谈你对这句话的理解。

[名师指津] 第一问:概括形象的外在特点和精神面貌。第二问:“简朴”指所写平常自然,“深意”指包含的人生哲理。据此作答。

我的理解:词人是一个吟啸徐行、拄着竹杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观的行路者形象。

词中记叙了途中遇雨的生活小事,描写了“春风”“山头斜照”等雨后天晴的平常自然之景,但在这简朴的描述中却表现了无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都将成为过去的人生哲理。苏轼的词词风豪放,感情真挚,有复杂的内心世界及独到的人生感悟。如他的《水调歌头》(明月几时有)一词,思念弟弟的真挚情感蕴含在句子“但愿人长久,千里共婵娟”中,而他的复杂的内心世界,在词里也有所体现。“不知天上宫阙,今夕是何年”“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”。词人借月抒写了玉洁冰清的境界和超绝尘凡的意境,既有词人对入世的留恋,也有词人出世的矛盾。苏轼的词里有活动的生命,有他独特的人生。如他的《定风波》(莫听穿林打叶声)。这首词是词人对途中遇雨之事和对待风雨态度的描写,抒发了不为外界风雨所扰的博大胸襟。面对突如其来的风雨,由于“雨具先去”,同行者皆狼狈不堪,可以想见他们浑身湿透,急匆匆寻找避雨处所的“狼狈”相。而苏轼却是风雨之中“竹杖芒鞋”“吟啸徐行”.足以见词人的洒脱和轻松。“谁怕!一蓑烟雨任平生”。词人在被贬期间,把失意抛到了脑后,寄希望于未来。“山头斜照却相迎”,

雨过天晴,回首往事,那些挫折又算得了什么呢?“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。这便是苏轼的旷达,这便是涌动在苏轼词里的生命。双 关

在一定的语言环境中,利用词的多义和同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼,这种修辞手法叫做双关。双关可使语言表达得含蓄、幽默,而且能加深寓意,给人以深刻印象。如《定风波》(莫听穿林打叶声)结句“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。 阅读下面的宋词,然后回答问题。

望江东

黄庭坚

江水西头隔烟树,望不见、江东路。思量只有梦来去,更不怕、江阑①住。 灯前写了书无数,算没个、人传与。直饶寻得雁分付②,又还是、秋将暮。

【注】 ①阑:阻隔;阻拦。 ②直饶:纵使。分付:交付。(1)简析“隔”字的双重意蕴。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(2)请从虚实关系的角度分析这首词的上片或下片。

答:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 隔,隔断、阻隔之意。诗人身处江西,目光被树阻隔而难望见江东。同时,也是自身被阻隔,而回不到江东。一语双关,增强对江东留恋之情。 上片:词人触景生情,实写江边目光阻隔感受,虚写梦中回到江东。抒发不忍离去之愁。下片:词人实写灯下写书信,虚写希望大雁捎带思念,却是节令已过。流露浓重的牵挂不舍愁绪及深深的无奈之情。苏东坡突围(节选)

余秋雨

我非常喜欢读林语堂先生的《苏东坡传》,

前后读过多少遍都记不清了,但每次总觉得语

堂先生把苏东坡在黄州的境遇和心态写得太理

想了。语堂先生酷爱苏东坡的黄州诗文,因此

由诗文渲染开去,由酷爱渲染开去,渲染得通

体风雅、圣洁。其实,就我所知,苏东坡在黄州还是很凄苦的,优美的诗文是对凄苦的挣扎和超越。 苏东坡在黄州的生活状态,已被他自己在写给李端叔的一封信中描述得非常清楚。信中说:得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

这是一种真正精神上的孤独无告,对于一个文化人,没有比这更痛苦的了。那阕著名的“卜算子”,用极美的意境道尽了这种精神遭遇:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 然而,现在他即便写诗作文,也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去,觉得自己以前最大的毛病是才华外露,缺少自知之明。一段树木靠着瘦瘤取悦于人,一块石头靠着晕纹取悦于人,其实能拿来取悦于人的地方恰恰正是它们的毛病所在,它们的正当用途绝不在这里。我苏东坡三十余年来想博得别人叫好的地方也大多是我的弱项所在,例如从小为考科举学写政论、策论,后来更是津津乐道于考论历史是非,直言陈谏曲直,做了官以为自己真的很懂得这一套了,洋洋自得地炫耀,其实我又何尝懂呢?直到一下子面临死亡才知道,我是在炫耀无知。三十多年来最大的弊病就在这里。现在终于明白了,到黄州的我是觉悟了的我,与以前的苏东坡是两个人。 苏东坡的这种自省,不是一种走向乖巧的心理调整,而是一种极其诚恳的自我剖析,目的是想找回一个真正的自己。他在无情地剥除自己身上每一点异己的成分,哪怕这些成分曾为他带来过官职、荣誉和名声。他渐渐回归于清纯和空灵,在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。幸好,他还不年老,他在黄州期间,是四十四岁至四十八岁,对一个男人来说,正是最重要的年月,今后还大有可为。中国历史上,许多人觉悟在过于苍老的暮年,换言之,成熟在过了季节的年岁。刚要享用成熟所带来的恩惠,脚步却已踉跄蹒跚;与他们相比,苏东坡真是好命。 成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

[赏评] 文章由林语堂先生的《苏东坡传》写起,提出了自己不同于林语堂先生的意见,从而为我们还原了苏轼在黄州反省自我、走向成熟的过程,也是苏轼旷达、乐观心态的形成过程,给我们带来了无穷的启迪。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

苏东坡少年时读书,因为聪慧,常得到师长赞扬,就颇为自负地在自己房前贴了一副对联:“识遍天下字,读尽人间书。”后一白发老妪持一深奥古书拜访苏轼,苏轼不识书中的字,老妪借此婉转地批评了苏轼,于是苏轼把对联改为“发奋识遍天下字,立志读尽人间书”,用以自勉,从此传为佳谈。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,

眉州眉山(今四川眉山)人,著名文学家。宋仁

宗嘉祐二年(1057)与弟苏辙同登进士,授福昌

县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召

直史馆。宋神宗元丰二年(1079)知湖州时,以讪谤系御史台狱,次年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。宋哲宗元祐元年(1086)还朝,为中书舍人,翰林学士,知制诰。绍圣元年(1094),又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。元符三年(1100),始被召北归,次年卒于常州。又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。元符三年(1100),始被召北归,次年卒于常州。

苏轼诗、词、文、书、画皆工,是继欧阳修之后北宋文坛的领袖人物。词存三百四十多首,具有广阔的社会内容,将北宋诗文革新运动的精神,扩大到词的领域,扫除了晚唐五代以来的传统词风,开创了与婉约派并立的豪放派,扩大了词的题材,丰富了词的意境,冲破了诗庄词媚的界限,对词的革新和发展做出了重大贡献。诗文有《东坡七集》等,词集有《东坡乐府》。◆ 背景呈现 ◆

(1)《水调歌头》(明月几时有)这首词是宋神宗熙宁九年中秋作者在密州时所作。这一时期,苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。到密州后,这一愿望仍无法实现。这一年的中秋,皓月当空,银辉遍地,与胞弟苏辙分别之后,转眼已七年未得团聚了。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。词前的小序交待了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”很明显,这首词反映了作者复杂而又矛盾的思想感情。一方面,说明作者怀有远大的政治抱负,当时虽已41岁,并且身处远离京都的密州,政治上很不得意,但他对现实、对理想仍充满了信心;另一方面,由于政治失意,理想不能实现,才能不得施展,因而对现实产生一种强烈的不满,滋长了消极避世的思想感情。不过,贯穿始终的却是词中所表现出的那种热爱生活与积极向上的乐观精神。 (2)《定风波》(莫听穿林打叶声)此词作于宋神宗元丰五年(1082),贬谪黄州后的第三年。写眼前景,寓心中事;因自然现象,谈人生哲理。属于即景生情,而非因情造景。作者自有这种情怀,遇事便触发了。《东坡志林》中说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。”途中遇雨,便写出这样一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。◆ 知识链接 ◆

(1)豪放派

豪放派,宋词风格的一种流派。作为文学风格,见于司空图《二十四诗品》,杨廷芝解释豪放为“豪迈放纵”,“豪则我有可盖乎世,放则物无可羁乎我”(《诗品浅解》)。可见豪放的作品当气度超拔,不受羁束。其特点是创作视野较为广阔,气象恢宏雄放,喜用诗文的手法、句法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律。其代表人物是苏轼和辛弃疾。 (2)水调歌头

水调歌头,词牌名,又名“元会曲”“凯歌”“台城游”等。上下阕,九十五字,平韵。相传隋炀帝开汴河时曾制《水调歌》,唐人演为大曲。大曲有散序、中序、入破三部分,

“歌头”当为中序的第一章。双调九十四字至九十七字,前后片各四平韵。宋人于前后片中的各两个六字句,多夹叶仄韵。也有平仄互叶几乎句句押韵的,共八体。 (3)词牌

词牌,就是词的格式的名称。词的格式和律诗的格式不同:律诗只有四种格式,而词则总共有一千多个格式(这些格式称为词谱)。人们不好把它们称为第一式、第二式等等,所以给它们起了一些名字。这些名字就是词牌。有时候,几个格式合用一个词牌,因为它们是同一个格式的若干变体;有时候,同一个格式而有几个名称,那只因为各家叫名不同罢了。动词,回来动词,女子出嫁动词,感觉动词,明白动词,醒来月亮四、名句默写

①__________________,_______________,高处不胜寒。

②_______________,何似在人间?

③_______________,_________________,此事古难全。

[苏轼《水调歌头》(明月几时有)]

④__________________,归去,____________________。

[苏轼《定风波》(莫听穿林打叶声)]我欲乘风归去又恐琼楼玉宇起舞弄清影人有悲欢离合月有阴晴圆缺回首向来萧瑟处也无风雨也无晴1.分析《水调歌头》(明月几时有)这首词中所表达的思想情感。

[名师指津] 结合写作背景,分析诗人排遣心中郁闷,旷达对待人生的态度。

我的理解:苏轼的这首中秋词作,主旨在于抒发词人外放时的茕独情怀。词中杂用道家的思想,观照世界,并且自为排遣。词人俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄险恶的宦海风波,提示睿智的人生理念。2.《水调歌头》(明月几时有)下阕融写意于写实,请结合具体词句赏析。

[名师指津] 指明实景“照无眠”“别时圆”(写实)等引发了怎样的议论抒情(写意),并分析其包含的情感。

我的理解:词的下阕融写意于写实,化景物为情思,一韵一意,一意一转,淋漓挥洒,无往不适。“转朱阁,低绮户,照无眠”三句实写月光照人无眠。“照无眠”有月照不睡之人与月照愁人使不能入睡这两层意思。“不应有恨,何事长向别时圆”两句承“照无眠”而下,表上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,实际上是把人的思想感情移之于月,使月照无眠又深一层。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,从“别时圆”生发而来,知人之离合与月之圆缺自古皆然。既知此理便不应生无谓的怅恨。由感性变为理智,化悲怨而为旷达,这三句的词意转折较大,而意脉应承上文。亲人间的欢聚既不能强求,当此中秋月圆之夜,则唯有“但愿人长久,千里共婵娟”以慰情怀。3.对《定风波》(莫听穿林打叶声)中“一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”两句应如何理解?

[名师指津] 要分别指明诗句本义和隐喻的作者人生态度。

我的理解:这两句是说,虽然遇到突如其来的风雨,而自己却像平时披着蓑衣在雨中行走一样坦然,一样毫无畏惧。在作者眼中,风雨交加也好,晴天丽日也好,都是没有什么差别的。结合作者当时的政治处境来看,他显然是用此比喻自己的生活遭遇和人生态度。4.《定风波》(莫听穿林打叶声)这首词中,词人是一个怎样的形象?有人评价此词是“于简朴中见深意”,请联系全词,谈谈你对这句话的理解。

[名师指津] 第一问:概括形象的外在特点和精神面貌。第二问:“简朴”指所写平常自然,“深意”指包含的人生哲理。据此作答。

我的理解:词人是一个吟啸徐行、拄着竹杖、穿着草鞋、顶风冒雨、不畏艰难、镇定从容、旷达乐观的行路者形象。

词中记叙了途中遇雨的生活小事,描写了“春风”“山头斜照”等雨后天晴的平常自然之景,但在这简朴的描述中却表现了无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切苦难都将成为过去的人生哲理。苏轼的词词风豪放,感情真挚,有复杂的内心世界及独到的人生感悟。如他的《水调歌头》(明月几时有)一词,思念弟弟的真挚情感蕴含在句子“但愿人长久,千里共婵娟”中,而他的复杂的内心世界,在词里也有所体现。“不知天上宫阙,今夕是何年”“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”。词人借月抒写了玉洁冰清的境界和超绝尘凡的意境,既有词人对入世的留恋,也有词人出世的矛盾。苏轼的词里有活动的生命,有他独特的人生。如他的《定风波》(莫听穿林打叶声)。这首词是词人对途中遇雨之事和对待风雨态度的描写,抒发了不为外界风雨所扰的博大胸襟。面对突如其来的风雨,由于“雨具先去”,同行者皆狼狈不堪,可以想见他们浑身湿透,急匆匆寻找避雨处所的“狼狈”相。而苏轼却是风雨之中“竹杖芒鞋”“吟啸徐行”.足以见词人的洒脱和轻松。“谁怕!一蓑烟雨任平生”。词人在被贬期间,把失意抛到了脑后,寄希望于未来。“山头斜照却相迎”,

雨过天晴,回首往事,那些挫折又算得了什么呢?“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。这便是苏轼的旷达,这便是涌动在苏轼词里的生命。双 关

在一定的语言环境中,利用词的多义和同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼,这种修辞手法叫做双关。双关可使语言表达得含蓄、幽默,而且能加深寓意,给人以深刻印象。如《定风波》(莫听穿林打叶声)结句“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。 阅读下面的宋词,然后回答问题。

望江东

黄庭坚

江水西头隔烟树,望不见、江东路。思量只有梦来去,更不怕、江阑①住。 灯前写了书无数,算没个、人传与。直饶寻得雁分付②,又还是、秋将暮。

【注】 ①阑:阻隔;阻拦。 ②直饶:纵使。分付:交付。(1)简析“隔”字的双重意蕴。

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(2)请从虚实关系的角度分析这首词的上片或下片。

答:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 隔,隔断、阻隔之意。诗人身处江西,目光被树阻隔而难望见江东。同时,也是自身被阻隔,而回不到江东。一语双关,增强对江东留恋之情。 上片:词人触景生情,实写江边目光阻隔感受,虚写梦中回到江东。抒发不忍离去之愁。下片:词人实写灯下写书信,虚写希望大雁捎带思念,却是节令已过。流露浓重的牵挂不舍愁绪及深深的无奈之情。苏东坡突围(节选)

余秋雨

我非常喜欢读林语堂先生的《苏东坡传》,

前后读过多少遍都记不清了,但每次总觉得语

堂先生把苏东坡在黄州的境遇和心态写得太理

想了。语堂先生酷爱苏东坡的黄州诗文,因此

由诗文渲染开去,由酷爱渲染开去,渲染得通

体风雅、圣洁。其实,就我所知,苏东坡在黄州还是很凄苦的,优美的诗文是对凄苦的挣扎和超越。 苏东坡在黄州的生活状态,已被他自己在写给李端叔的一封信中描述得非常清楚。信中说:得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

这是一种真正精神上的孤独无告,对于一个文化人,没有比这更痛苦的了。那阕著名的“卜算子”,用极美的意境道尽了这种精神遭遇:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。 然而,现在他即便写诗作文,也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去,觉得自己以前最大的毛病是才华外露,缺少自知之明。一段树木靠着瘦瘤取悦于人,一块石头靠着晕纹取悦于人,其实能拿来取悦于人的地方恰恰正是它们的毛病所在,它们的正当用途绝不在这里。我苏东坡三十余年来想博得别人叫好的地方也大多是我的弱项所在,例如从小为考科举学写政论、策论,后来更是津津乐道于考论历史是非,直言陈谏曲直,做了官以为自己真的很懂得这一套了,洋洋自得地炫耀,其实我又何尝懂呢?直到一下子面临死亡才知道,我是在炫耀无知。三十多年来最大的弊病就在这里。现在终于明白了,到黄州的我是觉悟了的我,与以前的苏东坡是两个人。 苏东坡的这种自省,不是一种走向乖巧的心理调整,而是一种极其诚恳的自我剖析,目的是想找回一个真正的自己。他在无情地剥除自己身上每一点异己的成分,哪怕这些成分曾为他带来过官职、荣誉和名声。他渐渐回归于清纯和空灵,在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他,真正地成熟了——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。幸好,他还不年老,他在黄州期间,是四十四岁至四十八岁,对一个男人来说,正是最重要的年月,今后还大有可为。中国历史上,许多人觉悟在过于苍老的暮年,换言之,成熟在过了季节的年岁。刚要享用成熟所带来的恩惠,脚步却已踉跄蹒跚;与他们相比,苏东坡真是好命。 成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

[赏评] 文章由林语堂先生的《苏东坡传》写起,提出了自己不同于林语堂先生的意见,从而为我们还原了苏轼在黄州反省自我、走向成熟的过程,也是苏轼旷达、乐观心态的形成过程,给我们带来了无穷的启迪。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放