2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元11 六州歌头(少年侠气)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第3单元11 六州歌头(少年侠气) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。11 贺铸 六州歌头(少年侠气)第3单元 北宋的旧曲新声“丑并温柔着”的贺铸

贺铸的相貌令人不敢恭维,宋史上记载他身高七尺,面色铁青,眉目耸拔,人送外号“贺鬼头”。但他情思缠绵,温柔无比。

贺铸卜居于苏州横塘时,他曾瞥见一个曼妙女郎的身影。贺铸心生爱慕,但又没有办法联系上,也不知道这位“MM”住在哪里,很郁闷,就写了一首《青玉案》。这首词最末句“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”是篇中名句,贺铸因此得雅号“贺梅子”。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

贺铸(1052~1125),字方回,又名贺三愁,

自号庆湖遗老,祖籍山阴(今浙江绍兴),生长

于卫州(今河南汲县)。长身耸目,面色铁青,

人称贺鬼头。宋太祖孝惠皇后族孙,授右班殿

直,元祐中曾任泗州、太平州通判。晚年退居苏州,杜门校书。不附权贵,喜论天下事。能诗文,尤长于词。其词内容、风格较为丰富多样,兼有豪放、婉约二派之长,长于锤炼语言并善融化前人成句。用韵特严,富有节奏感和音乐美。部分描绘春花秋月之作,意境高旷,语言浓丽哀婉,近秦观、晏几道。其爱国忧时之作,悲壮激昂,又近苏轼。南宋爱国词人辛弃疾等对其词均有续作,足见其影响。有《庆湖遗老集》传世。◆ 背景呈现 ◆

北宋哲宗元祐三年(1088)秋,贺铸在和州(今安徽和县一带)任管界巡检(负责地方上训治甲兵、巡逻州邑、捕捉盗贼等事宜的武官)。贺铸虽然位卑人微,却始终关心国事。宋王朝政治日益混乱,新党变法的许多成果毁于一旦;对外又恢复了岁纳银绢、委屈求和的旧局面,以致西夏骚扰日重。面对这种情况,词人义愤填膺,又无力上达,于是挥笔填词,写下了这首感情充沛、题材重大、在北宋词中不多见的、闪耀着爱国主义思想光辉的豪放名作。◆ 知识链接 ◆

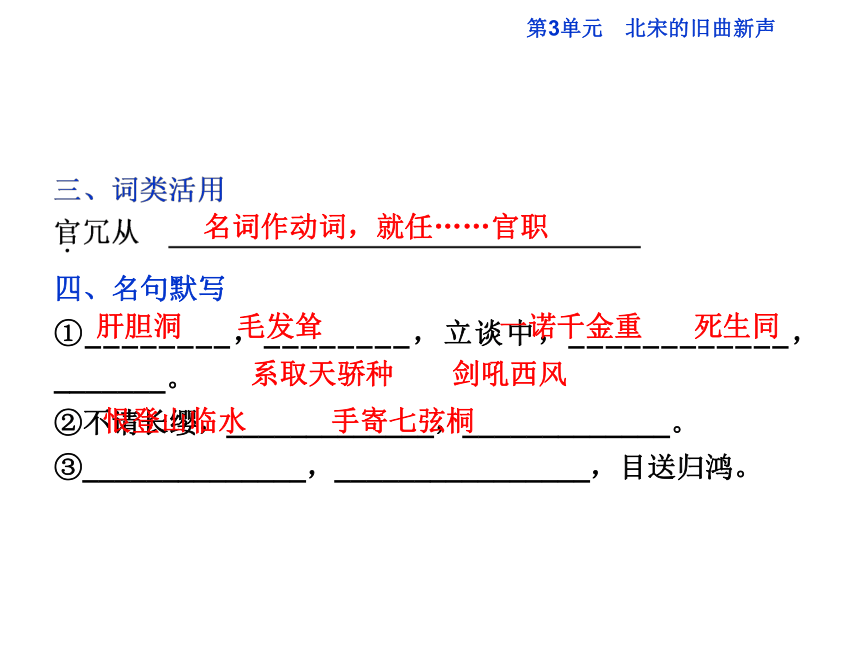

《六州歌头》,词牌名。程大昌《演繁露》:“《六州歌头》,本鼓吹曲也。近世好事者倚其声为吊古词,音调悲壮,又以古兴亡事实文之。闻其歌,使人慷慨,良不与艳词同科,诚可喜也。”名词,官府文书动词,登记,查清名词,天子外出时的仪仗队动词,托付动词,寄居动词,托人传送名词作动词,就任……官职四、名句默写

①________,________,立谈中,____________,_______。

②不请长缨,_____________,_____________。

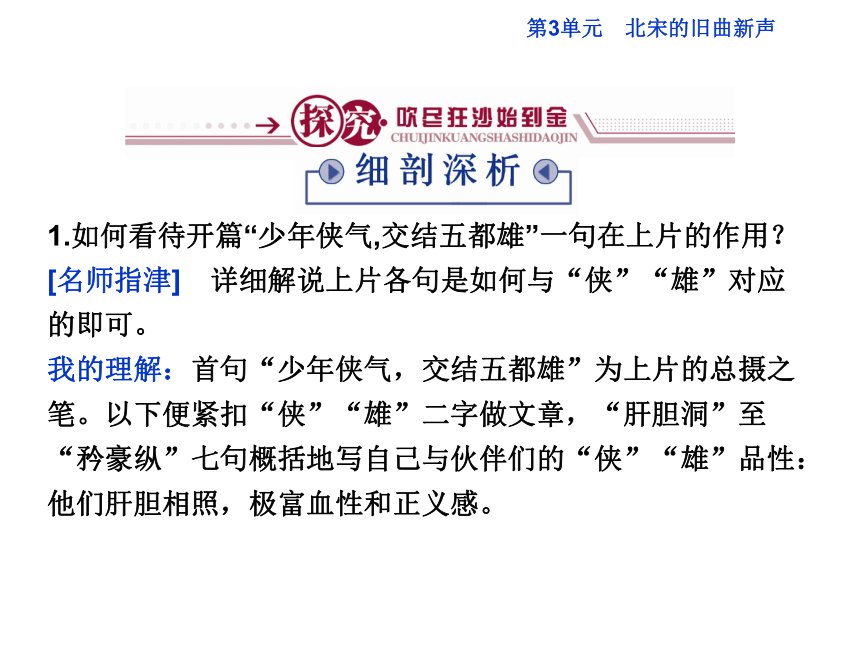

③______________,________________,目送归鸿。肝胆洞毛发耸死生同一诺千金重系取天骄种剑吼西风恨登山临水手寄七弦桐1.如何看待开篇“少年侠气,交结五都雄”一句在上片的作用?

[名师指津] 详细解说上片各句是如何与“侠”“雄”对应的即可。

我的理解:首句“少年侠气,交结五都雄”为上片的总摄之笔。以下便紧扣“侠”“雄”二字做文章,“肝胆洞”至“矜豪纵”七句概括地写自己与伙伴们的“侠”“雄”品性:他们肝胆相照,极富血性和正义感。2.浅析“辞丹凤,明月共,漾孤篷。官冗从,怀倥偬,落尘笼,簿书丛。鹖弁如云丛,供粗用,忽奇功”这几句所要表达的思想内容。

[名师指津] 解释本义,指明抒发的感情。我的理解:这几句是说自己离开京城到外地供职,乘坐一叶孤舟漂泊在旅途的河流上,唯有明月相伴。官职卑微,情怀愁苦,落入污浊的官场,如鸟在笼,不得自由。像自己这样的武官成千上万,但朝廷重文轻武,武士们往往被派到地方上打杂,劳碌于案牍间,不能够杀敌疆场,建立功业。十来年的郁积,一吐为快,起先只是嗟叹个人的怀才不遇,继而扩大到替包括自己在内的众多武士呐喊不平,词人终于把锋芒指向了埋没人才的统治阶级上层,随着词人激愤情绪的高昂,词的主题也在不断的深化。3.全词的高潮句是哪几句?请简要赏析。

[名师指津] 悲愤情感最强烈的为高潮句。赏析要结合具体诗句,举例分析“情感”和“形象”。

我的理解:全词的高潮句:笳鼓动,渔阳弄,思悲翁。不请长缨,系取天骄种,剑吼西风。

词意是说边境传来战事,但可悲的事,武将军们无路请缨,只能是剑吼西风,壮志难酬。这几句把词人的悲愤情绪推到了高潮。“剑吼西风”,一个“吼”字,写出了军人们报效无门的满腔悲愤。词人完成了由一个“呼鹰唤犬”的武陵侠少到“位卑未敢忘忧国”的仁人志士的转变,词人的形象更加丰满,高大,思想感情也得到了升华。4.赏析“恨登山临水,手寄七弦桐,目送归鸿”所表达的思想情感。

[名师指津] 扣住“恨”字分析词人悲愤之情。

我的理解:词人的感情一波三折,这三句紧承上文,变激烈为悲凉。因报国无门,壮志难酬,词人只好满怀愤恨之情,登山临水,在抚琴送客中,渲泄自己的情绪。5.全词的主旨是什么?

[名师指津] 结合写作背景和诗人身世分析爱国情怀。

我的理解:《六州歌头》(少年侠气)是贺铸的爱国忧时之作,是一首自叙身世的长调,词中叙写了少年时代的豪侠生活与官场上的不得志,叙事与抒情结合,感情充沛,抒发了词人报国无门、忧国忧民的情怀。全词熔叙事、议论和抒情于一炉,配以短小的句式和急促的音节,读来颇有神采飞扬、雄健警拔、苍凉悲壮之感。

全词不为声律所缚,反利用声律之精密组织,以显示抑塞磊落,不可一世之气概。整首词三十九句,三言句达二十二句之多,最长的句子也不超过五言,而且三十四句押韵,就形成了句短韵密、字音洪亮的特色,很好地配合了此词的豪放风格。结尾三句,笔锋突转,一波三折,由慷慨激昂转为悲凉舒缓,在游山逛水、寄琴送客中宣泄了自己的壮志难酬、报国无门的悲愤和沉郁,读来令人扼腕感叹。对 比

诗歌中的对比是把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个方面并列在一起,以表现某种意境或情感。如贺铸的《六州歌头》(少年侠气)一词中,词的上片回忆欢乐的少年时光,下片写悲愤的现实生活,两种截然不同的生活形成鲜明的对比。上片叙写自己与英豪们肝胆相照,意气相投,群雄们过着豪迈、狂放的生活,也展示出词人宽广的胸怀。但这快乐的生活马上过去了。生活急转,跌入悲愤、苦闷之中。外族正在侵犯北方,可惜自己无路请缨,空有一身报国之志。词人的抑郁、悲哀与上片形成对比,更让人感觉到词人对现实的不满。 阅读下面这首诗,回答问题。

越中览古

李 白

越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。此诗主要用了什么表现手法?有什么作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 此诗主要运用了对比的表现手法。诗人给我们展示了两幅画面:一幅是越王大败吴国,胜利凯旋,战士们个个脱下战袍,换上了“锦衣”,向国人炫耀他们的战功,宫女们个个打扮得像花儿一般,在宫殿里恣情欢乐;另一幅则是“只今惟有鹧鸪飞”——现在只有几只鹧鸪在王城故址上飞来飞去,昔日繁盛和今日的凄凉,通过具体的景物作了鲜明的对比,抒发了盛衰无常之感。对比手法的运用突出了主题,发人深思。词牌名

——无限诗意在其中

江淹是南北朝时候的奇才,诗文词赋

都写得好。“妙笔生花”“江郎才尽”两

个成语都来自他。其实寻常写东西的人何

尝不期待自己也有一段飞来奇遇,可以不

费功夫文章天成呢?就像小时候听了神笔马良的故事,哪个孩子都盼望自己拥有这样神奇的本领。 南北朝时贵族门阀制度严苛,不似唐宋科举制度逐渐完善,寻常读书人那时还根本奔走无门,没有出头之日。像江淹这样出身贫寒,靠文章得到赏识,跻身仕途,而且还能在那个混乱的年代历经宋、齐、梁三朝再全身而退,实在也算一个足堪分析的个案。至少他肯定不是后人附会的那样一个因为生活安舒了而心性懒惰的人。

也不知道后来那些个“黄金屋”“颜如玉”的谎话误了多少苍生。但事实就是这样,给你一条科举进仕之路已是皇恩浩荡,还不紧赶着苦读苦背。越往后走路越窄,越是承平岁月越反倒没有选择了。 话说回来。江淹的五言古诗有许多怀古忧思之作,那时候的诗还没有后来格律的约束,好像是长在乡间蓬勃的花草,自然舒朗。江淹虽是北方人但在江南长大,吴烟楚辞对他有很大影响,诗中不乏香草美人之喻和飘摇怅惘之思。有一首写一个美丽女子游春,路人争睹围观的盛况:

江南二月春,东风转绿苹。不知谁家子,看花桃李津。

白雪凝琼貌,明珠点绛唇。行人咸息驾,争拟洛川神。 古人形容女子形貌,一般着眼眉目,好像唇并不很受重视,唇只要小,重在吐气如兰,樱唇轻启,全在一个动态。如若画在画上,只看周的《簪花仕女图》就可明白,那唇色当真只是一点,上下各画一个小半圆,合在一起可不是一颗樱桃。画这样的妆,好像必要把脸涂得雪白,眉点得漆黑,以显得那唇的红,所以才有“白雪凝琼貌,明珠点绛唇”的时尚彩妆。 这个江淹倒还与时俱进呢。古人很早就知道用牛髓或牛油来润唇,北朝的《齐民要术》里就有关于口脂制作的详细方法,那时候的口红是像胭脂一样,需要用指尖挑起一点,往嘴唇上“点注”,所以真正是点绛唇。这种风尚到了唐肯定是得到了进一步的发挥,并成一时之流行,丰美仕女们穿短襦长裙,肩披丝帛,短而粗的眉,凤眼樱唇,额饰花钿。一个个像画在墙上的蝴蝶,风吹过,好像随时还可起舞,以丰满的体态演飘逸的舞姿,也不觉得矛盾。 《点绛唇》这样的曲调用来歌咏女子情态,轻灵婉转。虽是小令,上下片换头,节拍也不一样,想来当初唱起一定是莺燕清婉,精巧喜人的。后来曲调虽失,但从秦观和李清照的词中仍能体会出其中幽美灵动的感觉。只是已跟美人彩妆没有关系了。

眼睛相对于唇来说,在古代文人心目中的地位可要高出许多,历来秋水秋波,眉眼盈盈就是诗人词人们心目中最动人的画面。这肯定可以从“风”“骚”中找到源头。欢悦时是美目盼兮,忧愁时是“目眇眇兮愁予”。《眼儿媚》的词牌来自南宋的《古今词话》一书中的记载,据说跟王安石的儿子王雱的一首抒发相思之情的词有关。 杨柳丝丝弄轻柔,烟缕织成愁,海棠未雨,梨花先雪,一半春休。而今往事难重省,归梦绕秦楼。相思只在,丁香枝上,豆蔻梢头。

王雱初遇翰林学士庞公之女庞荻即一见钟情。宋时风气开放,赏春乐游之事平常,时近清明,花嫣柳艳,乍暖还寒。汴梁城外青山碧水,陌上游春扫墓之人不绝。正是江淹美人诗中描写的情景。两个俊男美女机遇巧合在婚前就得相见,一见钟情,又门当户对,自是一段好姻缘。虽然庞公与王安石政见不一致,但两家还是结了亲。可惜王雱虽长得帅,但身体很弱,以致夫妻分居。 后来庞荻奉王安石之命改嫁,嫁的是神宗的弟弟,也是王的好友昌王赵颢。据说庞荻再婚之时,王病危,弥留中写下这首词,不久去世。年仅三十三岁。赵颢善待庞荻,临终前对三个孩子说要替他继续照顾他们的妈妈。王为什么会把自己的这首词命名为《眼儿媚》呢?是因为庞荻有一双秋水一样的眼睛吗?野史中说王有隐疾,庞荻并不想离开他,可他为了她的终身幸福强她别嫁,那样一朵娇嫩的海棠花,他不忍她兀自萎谢。

初读到这段故事,很是感慨。庞荻在王生前就别嫁而非被休,在那个时代几近惊世骇俗的行为,王安石父子对庞荻的一番用心与深情实在有超越时代的人文精神。 后来贺铸有一首《眼儿媚》被认为是这一阕词的正声:

萧萧江上荻花秋,做弄许多愁。半竿落日,两行新雁,一叶扁舟。惜分长怕君先去,直待醉时休。今宵眼底,明朝心上,后日眉头。

这样的眼已经和愁眉连在了一处,易安的“一种相思两处闲愁,此情无计可消除,才下眉头,却上心头”却原来是这里出处。

(节选自《如梦蝶恋花:词牌名的古典风情》)[赏评] 词牌后面总是有一些优美的故事,“眼儿媚”“点

绛唇”也不例外。本文就讲述了与它们有关的两个有趣的故

事。而贺铸的一首《眼儿媚》则给了我们很多美的享受。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

贺铸的相貌令人不敢恭维,宋史上记载他身高七尺,面色铁青,眉目耸拔,人送外号“贺鬼头”。但他情思缠绵,温柔无比。

贺铸卜居于苏州横塘时,他曾瞥见一个曼妙女郎的身影。贺铸心生爱慕,但又没有办法联系上,也不知道这位“MM”住在哪里,很郁闷,就写了一首《青玉案》。这首词最末句“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”是篇中名句,贺铸因此得雅号“贺梅子”。第3单元 北宋的旧曲新声◆ 作者卡片 ◆

贺铸(1052~1125),字方回,又名贺三愁,

自号庆湖遗老,祖籍山阴(今浙江绍兴),生长

于卫州(今河南汲县)。长身耸目,面色铁青,

人称贺鬼头。宋太祖孝惠皇后族孙,授右班殿

直,元祐中曾任泗州、太平州通判。晚年退居苏州,杜门校书。不附权贵,喜论天下事。能诗文,尤长于词。其词内容、风格较为丰富多样,兼有豪放、婉约二派之长,长于锤炼语言并善融化前人成句。用韵特严,富有节奏感和音乐美。部分描绘春花秋月之作,意境高旷,语言浓丽哀婉,近秦观、晏几道。其爱国忧时之作,悲壮激昂,又近苏轼。南宋爱国词人辛弃疾等对其词均有续作,足见其影响。有《庆湖遗老集》传世。◆ 背景呈现 ◆

北宋哲宗元祐三年(1088)秋,贺铸在和州(今安徽和县一带)任管界巡检(负责地方上训治甲兵、巡逻州邑、捕捉盗贼等事宜的武官)。贺铸虽然位卑人微,却始终关心国事。宋王朝政治日益混乱,新党变法的许多成果毁于一旦;对外又恢复了岁纳银绢、委屈求和的旧局面,以致西夏骚扰日重。面对这种情况,词人义愤填膺,又无力上达,于是挥笔填词,写下了这首感情充沛、题材重大、在北宋词中不多见的、闪耀着爱国主义思想光辉的豪放名作。◆ 知识链接 ◆

《六州歌头》,词牌名。程大昌《演繁露》:“《六州歌头》,本鼓吹曲也。近世好事者倚其声为吊古词,音调悲壮,又以古兴亡事实文之。闻其歌,使人慷慨,良不与艳词同科,诚可喜也。”名词,官府文书动词,登记,查清名词,天子外出时的仪仗队动词,托付动词,寄居动词,托人传送名词作动词,就任……官职四、名句默写

①________,________,立谈中,____________,_______。

②不请长缨,_____________,_____________。

③______________,________________,目送归鸿。肝胆洞毛发耸死生同一诺千金重系取天骄种剑吼西风恨登山临水手寄七弦桐1.如何看待开篇“少年侠气,交结五都雄”一句在上片的作用?

[名师指津] 详细解说上片各句是如何与“侠”“雄”对应的即可。

我的理解:首句“少年侠气,交结五都雄”为上片的总摄之笔。以下便紧扣“侠”“雄”二字做文章,“肝胆洞”至“矜豪纵”七句概括地写自己与伙伴们的“侠”“雄”品性:他们肝胆相照,极富血性和正义感。2.浅析“辞丹凤,明月共,漾孤篷。官冗从,怀倥偬,落尘笼,簿书丛。鹖弁如云丛,供粗用,忽奇功”这几句所要表达的思想内容。

[名师指津] 解释本义,指明抒发的感情。我的理解:这几句是说自己离开京城到外地供职,乘坐一叶孤舟漂泊在旅途的河流上,唯有明月相伴。官职卑微,情怀愁苦,落入污浊的官场,如鸟在笼,不得自由。像自己这样的武官成千上万,但朝廷重文轻武,武士们往往被派到地方上打杂,劳碌于案牍间,不能够杀敌疆场,建立功业。十来年的郁积,一吐为快,起先只是嗟叹个人的怀才不遇,继而扩大到替包括自己在内的众多武士呐喊不平,词人终于把锋芒指向了埋没人才的统治阶级上层,随着词人激愤情绪的高昂,词的主题也在不断的深化。3.全词的高潮句是哪几句?请简要赏析。

[名师指津] 悲愤情感最强烈的为高潮句。赏析要结合具体诗句,举例分析“情感”和“形象”。

我的理解:全词的高潮句:笳鼓动,渔阳弄,思悲翁。不请长缨,系取天骄种,剑吼西风。

词意是说边境传来战事,但可悲的事,武将军们无路请缨,只能是剑吼西风,壮志难酬。这几句把词人的悲愤情绪推到了高潮。“剑吼西风”,一个“吼”字,写出了军人们报效无门的满腔悲愤。词人完成了由一个“呼鹰唤犬”的武陵侠少到“位卑未敢忘忧国”的仁人志士的转变,词人的形象更加丰满,高大,思想感情也得到了升华。4.赏析“恨登山临水,手寄七弦桐,目送归鸿”所表达的思想情感。

[名师指津] 扣住“恨”字分析词人悲愤之情。

我的理解:词人的感情一波三折,这三句紧承上文,变激烈为悲凉。因报国无门,壮志难酬,词人只好满怀愤恨之情,登山临水,在抚琴送客中,渲泄自己的情绪。5.全词的主旨是什么?

[名师指津] 结合写作背景和诗人身世分析爱国情怀。

我的理解:《六州歌头》(少年侠气)是贺铸的爱国忧时之作,是一首自叙身世的长调,词中叙写了少年时代的豪侠生活与官场上的不得志,叙事与抒情结合,感情充沛,抒发了词人报国无门、忧国忧民的情怀。全词熔叙事、议论和抒情于一炉,配以短小的句式和急促的音节,读来颇有神采飞扬、雄健警拔、苍凉悲壮之感。

全词不为声律所缚,反利用声律之精密组织,以显示抑塞磊落,不可一世之气概。整首词三十九句,三言句达二十二句之多,最长的句子也不超过五言,而且三十四句押韵,就形成了句短韵密、字音洪亮的特色,很好地配合了此词的豪放风格。结尾三句,笔锋突转,一波三折,由慷慨激昂转为悲凉舒缓,在游山逛水、寄琴送客中宣泄了自己的壮志难酬、报国无门的悲愤和沉郁,读来令人扼腕感叹。对 比

诗歌中的对比是把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个方面并列在一起,以表现某种意境或情感。如贺铸的《六州歌头》(少年侠气)一词中,词的上片回忆欢乐的少年时光,下片写悲愤的现实生活,两种截然不同的生活形成鲜明的对比。上片叙写自己与英豪们肝胆相照,意气相投,群雄们过着豪迈、狂放的生活,也展示出词人宽广的胸怀。但这快乐的生活马上过去了。生活急转,跌入悲愤、苦闷之中。外族正在侵犯北方,可惜自己无路请缨,空有一身报国之志。词人的抑郁、悲哀与上片形成对比,更让人感觉到词人对现实的不满。 阅读下面这首诗,回答问题。

越中览古

李 白

越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。

宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。此诗主要用了什么表现手法?有什么作用?

答:_________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 此诗主要运用了对比的表现手法。诗人给我们展示了两幅画面:一幅是越王大败吴国,胜利凯旋,战士们个个脱下战袍,换上了“锦衣”,向国人炫耀他们的战功,宫女们个个打扮得像花儿一般,在宫殿里恣情欢乐;另一幅则是“只今惟有鹧鸪飞”——现在只有几只鹧鸪在王城故址上飞来飞去,昔日繁盛和今日的凄凉,通过具体的景物作了鲜明的对比,抒发了盛衰无常之感。对比手法的运用突出了主题,发人深思。词牌名

——无限诗意在其中

江淹是南北朝时候的奇才,诗文词赋

都写得好。“妙笔生花”“江郎才尽”两

个成语都来自他。其实寻常写东西的人何

尝不期待自己也有一段飞来奇遇,可以不

费功夫文章天成呢?就像小时候听了神笔马良的故事,哪个孩子都盼望自己拥有这样神奇的本领。 南北朝时贵族门阀制度严苛,不似唐宋科举制度逐渐完善,寻常读书人那时还根本奔走无门,没有出头之日。像江淹这样出身贫寒,靠文章得到赏识,跻身仕途,而且还能在那个混乱的年代历经宋、齐、梁三朝再全身而退,实在也算一个足堪分析的个案。至少他肯定不是后人附会的那样一个因为生活安舒了而心性懒惰的人。

也不知道后来那些个“黄金屋”“颜如玉”的谎话误了多少苍生。但事实就是这样,给你一条科举进仕之路已是皇恩浩荡,还不紧赶着苦读苦背。越往后走路越窄,越是承平岁月越反倒没有选择了。 话说回来。江淹的五言古诗有许多怀古忧思之作,那时候的诗还没有后来格律的约束,好像是长在乡间蓬勃的花草,自然舒朗。江淹虽是北方人但在江南长大,吴烟楚辞对他有很大影响,诗中不乏香草美人之喻和飘摇怅惘之思。有一首写一个美丽女子游春,路人争睹围观的盛况:

江南二月春,东风转绿苹。不知谁家子,看花桃李津。

白雪凝琼貌,明珠点绛唇。行人咸息驾,争拟洛川神。 古人形容女子形貌,一般着眼眉目,好像唇并不很受重视,唇只要小,重在吐气如兰,樱唇轻启,全在一个动态。如若画在画上,只看周的《簪花仕女图》就可明白,那唇色当真只是一点,上下各画一个小半圆,合在一起可不是一颗樱桃。画这样的妆,好像必要把脸涂得雪白,眉点得漆黑,以显得那唇的红,所以才有“白雪凝琼貌,明珠点绛唇”的时尚彩妆。 这个江淹倒还与时俱进呢。古人很早就知道用牛髓或牛油来润唇,北朝的《齐民要术》里就有关于口脂制作的详细方法,那时候的口红是像胭脂一样,需要用指尖挑起一点,往嘴唇上“点注”,所以真正是点绛唇。这种风尚到了唐肯定是得到了进一步的发挥,并成一时之流行,丰美仕女们穿短襦长裙,肩披丝帛,短而粗的眉,凤眼樱唇,额饰花钿。一个个像画在墙上的蝴蝶,风吹过,好像随时还可起舞,以丰满的体态演飘逸的舞姿,也不觉得矛盾。 《点绛唇》这样的曲调用来歌咏女子情态,轻灵婉转。虽是小令,上下片换头,节拍也不一样,想来当初唱起一定是莺燕清婉,精巧喜人的。后来曲调虽失,但从秦观和李清照的词中仍能体会出其中幽美灵动的感觉。只是已跟美人彩妆没有关系了。

眼睛相对于唇来说,在古代文人心目中的地位可要高出许多,历来秋水秋波,眉眼盈盈就是诗人词人们心目中最动人的画面。这肯定可以从“风”“骚”中找到源头。欢悦时是美目盼兮,忧愁时是“目眇眇兮愁予”。《眼儿媚》的词牌来自南宋的《古今词话》一书中的记载,据说跟王安石的儿子王雱的一首抒发相思之情的词有关。 杨柳丝丝弄轻柔,烟缕织成愁,海棠未雨,梨花先雪,一半春休。而今往事难重省,归梦绕秦楼。相思只在,丁香枝上,豆蔻梢头。

王雱初遇翰林学士庞公之女庞荻即一见钟情。宋时风气开放,赏春乐游之事平常,时近清明,花嫣柳艳,乍暖还寒。汴梁城外青山碧水,陌上游春扫墓之人不绝。正是江淹美人诗中描写的情景。两个俊男美女机遇巧合在婚前就得相见,一见钟情,又门当户对,自是一段好姻缘。虽然庞公与王安石政见不一致,但两家还是结了亲。可惜王雱虽长得帅,但身体很弱,以致夫妻分居。 后来庞荻奉王安石之命改嫁,嫁的是神宗的弟弟,也是王的好友昌王赵颢。据说庞荻再婚之时,王病危,弥留中写下这首词,不久去世。年仅三十三岁。赵颢善待庞荻,临终前对三个孩子说要替他继续照顾他们的妈妈。王为什么会把自己的这首词命名为《眼儿媚》呢?是因为庞荻有一双秋水一样的眼睛吗?野史中说王有隐疾,庞荻并不想离开他,可他为了她的终身幸福强她别嫁,那样一朵娇嫩的海棠花,他不忍她兀自萎谢。

初读到这段故事,很是感慨。庞荻在王生前就别嫁而非被休,在那个时代几近惊世骇俗的行为,王安石父子对庞荻的一番用心与深情实在有超越时代的人文精神。 后来贺铸有一首《眼儿媚》被认为是这一阕词的正声:

萧萧江上荻花秋,做弄许多愁。半竿落日,两行新雁,一叶扁舟。惜分长怕君先去,直待醉时休。今宵眼底,明朝心上,后日眉头。

这样的眼已经和愁眉连在了一处,易安的“一种相思两处闲愁,此情无计可消除,才下眉头,却上心头”却原来是这里出处。

(节选自《如梦蝶恋花:词牌名的古典风情》)[赏评] 词牌后面总是有一些优美的故事,“眼儿媚”“点

绛唇”也不例外。本文就讲述了与它们有关的两个有趣的故

事。而贺铸的一首《眼儿媚》则给了我们很多美的享受。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放