2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第4单元12 李清照词二首

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第4单元12 李清照词二首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 10:26:53 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。第4单元 南宋的乱世词心单元导读

靖康之变之后,朝廷偏安一隅,宋金形成对峙,历史进入南宋时期。在南宋的一百五十年间,内忧外患相始终,主战派和主和派势力互相消长。这种关系,反映在词中特别明显,其前期激于爱国热情,表现为壮怀高唱,及末期大势已去或为亡国遗民,只是哀感低吟而已。 因此整个南宋词坛,约可分为慷慨愤世和感喟哀时两派,虽然时间略有先后,然亦互相交错。

女词人李清照,经历了家国事变,境遇孤苦,反映在她的词作中便是前期多写悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。第4单元 南宋的乱世词心 辛弃疾是慷慨愤世的词家,他喜用长调来反映国难时艰,呼唤抗敌御侮。笔力驰骋纵横,风调激昂排宕,唱出时代最强音,可惜的是,他的抗金主张不为当时统治者所采纳,所以他的词作中有一股抑郁不平之气,同一词风的还有岳飞、李纲、张元幹等词人。

感喟哀时的词人,以姜夔为代表,这一时期的词人的词作多表现为对故国河山之恸。作品多感慨乱离、俯仰身世。

蒙古铁骑南下,宋王朝的疆域日渐迫促,一些爱国志士,有心效忠,却无力回天,他们浩气的情怀常借词抒发,写出一些震撼人心的壮词,如文天祥、邓剡等。而周密、王沂孙等亲见亡国惨变,则深感离黍之悲。他们的词作多怀念故国,感慨平生。第4单元 南宋的乱世词心 本单元所选的词,是南宋时期最具有代表性的作品。李清照的《声声慢》(寻寻觅觅)是词人南渡以后的一首震动词坛的名作。它通过对秋景秋情的描绘,抒发国破家亡、天涯沦落的悲苦,具有鲜明的时代色彩。全词一字一泪,缠绵哀怨,极富艺术感染力。辛弃疾的《水龙吟 登建康赏心亭》的词就登临所见挥发,由写景进而抒情,情景融合,将内心的感情写得既含蓄而又淋漓尽致。全词充满难以言说的愤懑,词人的抑郁不平之气盘曲词中。姜夔的《扬州慢》(淮左明都)则在今昔的感慨中暗寓家国的兴衰之思,语极沉痛,格调低沉。王沂孙的《眉妩 新月》则是借咏新月寄寓故国沦亡的沉痛。第4单元 南宋的乱世词心12 李清照词二首第4单元 南宋的乱世词心“瘦黄花”折服赵明诚

有年重阳节,李清照作《醉花阴》一词,寄给在外做官的丈夫赵明诚,倾诉相思之情。丈夫阅罢赞赏不已,自愧不如,但又想超过她。于是闭门谢客,三天三夜,苦心作词,得五十首,夹进清照所作给好友阅读。好友再三吟咏品味,然后说:“果然是上乘之作,特别是‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦’三句更是绝妙之极。”赵明诚又是高兴,又是惭愧,只好承认这一阙实为夫人所作。第4单元 南宋的乱世词心◆ 作者卡片 ◆

李清照(1084~约1151),宋代女词人,

号易安居士,山东济南人。父亲李格非为

当时著名学者。母亲王氏,也擅长诗文。

李清照通晓音律,长于诗词,工散文,能

书画,是位才华出众的女词人。十八岁嫁给工部侍郎赵挺之之子太学士赵明诚为妻。早期生活优裕,夫妻和谐,情趣相投,家庭美满。与明诚共同致力于书画金石的搜集整理。靖康之变时,夫妻仓皇南逃,避居江南,后丈夫病卒,金石文物丧失殆尽,孑然一身,饱受国破家亡之痛,在辗转流离中度过凄苦的晚年。

李清照是宋词婉约派大家。她的词婉约而不流于柔靡,清秀而具有逸思,富有真情实感,语言清新自然,流转如珠,音调优美,故名噪一时,号为“易安体”。 李清照的词以南渡为界,分为前后两期,词的内容、风格迥然不同。前期多为闺情词,反映大家闺秀的生活情趣,清新明丽,意境优美。后期的李清照由于国破家亡后政治上的风险和饱经风霜的凄苦生活,其词一改前期的清丽明快而充满了凄凉、低沉之音,主要抒发悼亡之悲和怀旧之思,以寄寓家国之痛和故土之思。◆ 背景呈现 ◆

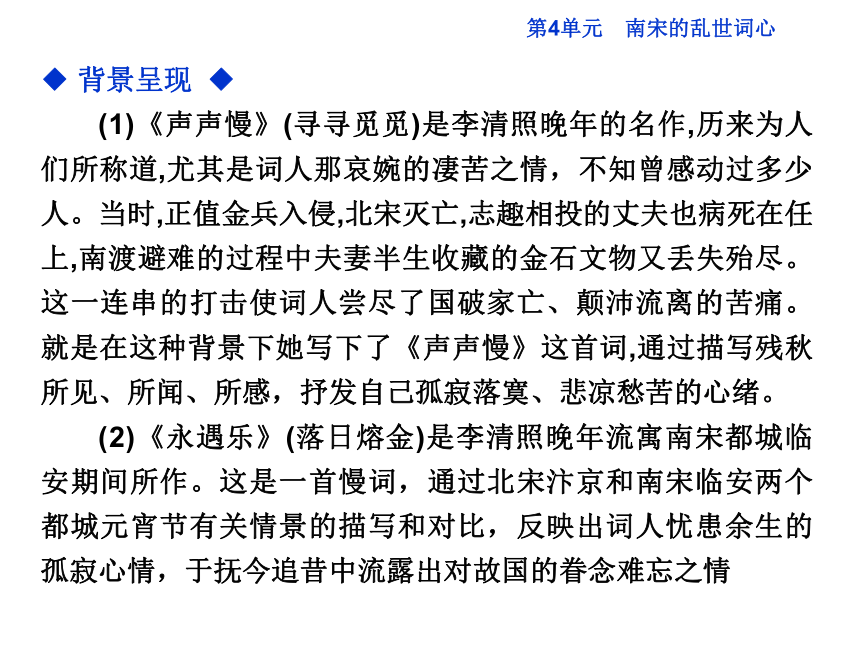

(1)《声声慢》(寻寻觅觅)是李清照晚年的名作,历来为人们所称道,尤其是词人那哀婉的凄苦之情,不知曾感动过多少人。当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫也病死在任上,南渡避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。这一连串的打击使词人尝尽了国破家亡、颠沛流离的苦痛。就是在这种背景下她写下了《声声慢》这首词,通过描写残秋所见、所闻、所感,抒发自己孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪。

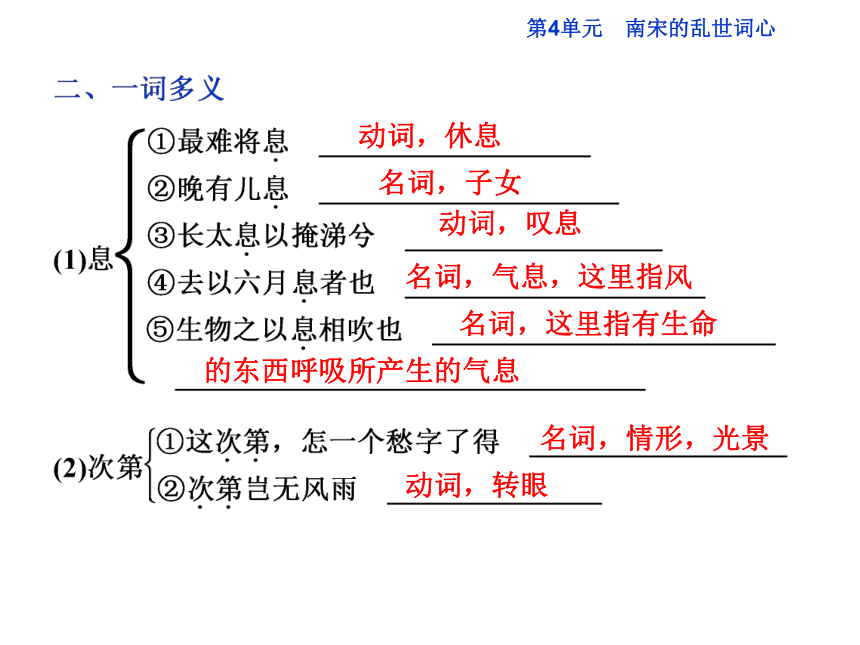

(2)《永遇乐》(落日熔金)是李清照晚年流寓南宋都城临安期间所作。这是一首慢词,通过北宋汴京和南宋临安两个都城元宵节有关情景的描写和对比,反映出词人忧患余生的孤寂心情,于抚今追昔中流露出对故国的眷念难忘之情动词,休息名词,子女动词,叹息名词,气息,这里指风名词,这里指有生命的东西呼吸所产生的气息名词,情形,光景动词,转眼三、名句默写

①寻寻觅觅, 冷冷清清,__________________。

②______________________,到黄昏,点点滴滴。这次第,_____________________!

[李清照《声声慢》(寻寻觅觅)]

③元宵佳节,融和天气,_________________?来相召,香车宝马,____________________。

[李清照《永遇乐》(落日熔金)]凄凄惨惨戚戚梧桐更兼细雨怎一个愁字了得次第岂无风雨谢他酒朋诗侣1.在《声声慢》(寻寻觅觅)一词中,词人开篇即用了一连串的叠字,表达了词人怎样的感情?试做简要分析。

[名师指津] 扣住愁苦凄凉分析所处的环境气氛、心绪情感即可。我的理解:词人用一连串的叠字,表达了词中女主人公的愁苦心情。“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”是说女主人公从一起床便百无聊赖,若有所失,于是东张西望,想要抓住点什么才能得救似的,希望找到点什么来寄托自己的空虚寂寞。可惜的是不但无所获,反而一种孤寂清冷的气氛袭来,使自己倍感凄惨忧戚。这些叠字的运用,给全文定下了凄凉的感情基调。2.《声声慢》(寻寻觅觅)的词眼是哪个字?包含了哪些方面的内容?

[名师指津] 结合词人身世和背景找“词眼”并分层概括个人与时代之悲。

我的理解:词眼是“愁”字。包含了孀居之悲——思夫;沦落之苦——思乡;亡国之痛——思国。3.结合具体句子赏析《永遇乐》(落日熔金)一词中上阙词人所表达的思想情感。

[名师指津] 解说每句词的意义,指出相关的“情感”即可。

我的理解:词的上阙写元宵佳节的情景,由眼前景物描写追忆往昔,抒写丧乱之后,愁苦寂寞的情怀。

“落日熔金,暮云合璧”着力描绘元夕绚丽的暮景。落日的光辉,像熔化的金子,一片赤红璀璨;傍晚的云彩,像璧玉一样合成一块。晴明的暮景预示着今年的元宵佳节将有一番热闹景象。词人置身于表面的热闹繁华的临安,恍惚又回到了“中州盛日”,但随即意识到这一切只不过是幻觉,所以词人不由自主的发出“人在何处”的叹息。“染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?”这几句是写初春之景:浓浓的烟霭的熏染下,柳色似乎深了一些;笛子吹奏出哀怨的《梅花落》曲调,原来先春而开的梅花已经凋谢了。这眼前的春意究竟有多少呢?“春意知几许”,实际上是说春意尚浅。词人不直说梅花已谢而说“吹梅笛怨”,借以抒写自己怀念旧都的哀思。正因为这样,虽有“染柳烟浓”的春色,却只觉春意味少。 “元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?”这几句是说,佳节良辰,应该畅快地游乐了,但却怕转眼间就有风雨来到。这种突然而起的“忧愁风雨”的心理状态,深刻地反映了词人多年来颠沛流离的境遇和深重的国难家愁所形成的特殊心境。

“来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。”词人的晚景虽然凄凉,但由于她的才名家世,临安城中还是有一些贵家妇女乘着香车宝马邀她去参加元宵的诗酒盛会。只因心绪落寞,她都婉言推辞了。这几句看似平淡,却恰好透露出词人饱经忧患后近乎漠然的心理状态。4.《永遇乐》中“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”,描写了怎样的情形?简析“争”字的表达效果。

[名师指津] 围绕“欢乐”作答。

我的理解:这几句话写的是词人追忆当年元宵节时心情欢

快、精心打扮的情形。一个“争”字写出了当时女宾满座,莺歌燕舞,搔首弄姿,互相比美的热闹欢快场面。5.《永遇乐》(落日熔金)词的下片主要运用了什么表达手法?试简要分析。

[名师指津] 要围绕南渡前后词人过元宵节的不同情形及心情作答。

我的理解:对比。词的下片着重用作者南渡前在汴京过元宵佳节的欢乐心情,来同当前的凄凉景象作对比。“中州”指北宋都城汴京,“三五”,指正月十五日,即元宵节。这首词里的“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”,写的正是作者当年同“闺门”女伴,心情愉快,盛装出游的情景。全是写实,并非虚构。可是,好景不长,金兵入侵,自己只落得飘流异地。如今人老了.憔悴了,白发蓬乱,虽又值佳节,又哪还有心思出外游赏呢?“不如向,帘儿底下,听人笑语”.更反衬出词人伤感孤凄的心境。 李清照是我国著名的女词人,她前期的词风和后期的截然不同。前期由于生活安适,所做的词大都反映闺阁生活及其思想情感,语言明丽轻快。如她的《点绛唇》“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。 见客入来,袜刬金钗溜。和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。” 一个天真纯洁、感情丰富却又矜持的少女形象跃然纸上。后期的词,词人由于饱经离乱,词作一变早年的清丽、明快,而充满了凄凉、低沉之音,主要是抒发伤时念旧和怀乡悼亡的情感。如她的《声声慢》通过写“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的处境,表达了自己难以克制、无法形容的“愁”。这种愁远非李清照前期词中那种轻淡的春愁、离愁可比,它融合了亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦,而显得格外深广与厚重。李清照的词感情真挚,善用白描创造意境。如《永遇乐》写孤寂失落:“不如向,帘儿底下,听人笑语。”以直白之语,写深浓之情,有场景,有人物,有衬映。再如《行香子》:“甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风!”虽系以口语描述天象,不免使人联想起人间风云变幻、爱河如许风波,其深层意蕴领略不尽。

清照的词很讲求韵律美,不但读来明白如话,听来也有明显的声调美。如《声声慢》中叠字的运用,被历代词家赞为千古绝唱。借景抒情

借景抒情是通过对景物的描写,抒发感情,表达情绪。作者在文中表达的是含蓄的感受,所以它有乐、哀、愁,但不能把这种情看作是一种思想。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。要注意借景抒情与托物言志的区别。托物言志的“物”可以是景物,也可以是动物或其他事物,常具有象征意义;“志”可以是感情、志向、情操、爱好、愿望,要求等,最重要的是作者通过描写景物来表明心迹,以及人生的态度和对人生的感悟。《声声慢》这首词对残秋之景的描绘,抒发了词人的凄苦之情。

“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”

词人是爱花的,在过去有丈夫为她摘花,但是在这残秋之时,词人所见、所感却是:菊花枯萎凋落,落瓣纷纷,堆积了一地,花都憔悴了。不忍看花落,可如今又有谁可以摘花送给自己呢?丈夫不在了,只能看着它一朵朵、一瓣瓣的枯萎凋落,多像自己孤苦飘零的晚年。到这里,词人的感情渐渐融入到落花中,对花自怜,黯然神伤。 “梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。”

雨打在梧桐叶上,以声衬情,尤其是“点点滴滴”一词,极富“顿挫凄艳”之感。当词人正在为落花惋惜、为自己忧苦之时,偏偏又下起了雨;雨点打在梧桐叶上,啪啪地响着,一直到黄昏都没停止。这里词人只写雨点打在梧桐叶上的情形,然而我们可以想象出,这雨点虽然是打在梧桐叶上,可在凄苦的词人听来却又像打在自己的心上,一滴滴,一声声,是那么强烈,它敲击着、震颤着词人的心扉,简直让词人不能自抑! 阅读下面这首词,回答问题。

采桑子

冯延巳

花前失却游春侣,独自寻芳。满目悲凉,纵有笙歌亦断肠。

林间戏蝶帘间燕,各自双双。忍更思量,绿树青苔半夕阳。

请简要分析“绿树青苔半夕阳”一句,表达了作者怎样的思想情感?

答:________________________________________________

____________________________________________________ 将要落山的夕阳映照着绿树青苔,景色凄清苍凉,寓情于景,表达了词人孤寂、凄婉、哀伤之情。乱世中的美神

梁 衡

李清照是因为那首著名的《声声慢》

被人们所记住的。那是一种凄冷的美,特

别是那句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨

惨戚戚”,简直成了她个人的专有品牌,

彪炳于文学史,空前绝后,没有任何人敢于企及。 于是,她便被当作了愁的化身。当我们穿过历史的尘烟咀嚼她的愁情时,才发现在中国三千年的古代文学史中,特立独行、登峰造极的女性也就只有她一人。而对她的解读又“怎一个愁字了得”。

其实李清照在写这首词前,曾经有过太多太多的欢乐。李清照出生于一个官宦人家。父亲李格非进士出身,在朝为官,地位并不算低,是学者兼文学家,又是苏东坡的学生。母亲也是名门闺秀,善文学。这样的出身,在当时对一个女子来说是很可贵的。官宦门第及政治活动的濡染,使她视界开阔,气质高贵。而文学艺术的熏陶,又让她能更深切细微地感知生活、体验美感。 官宦人家的千金小姐,享受着舒适的生活,并能得到一定的文化教育,这在数千年封建社会中并不奇怪。令人惊奇的是,李清照并没有按常规初识文字,娴熟针绣,然后就等待出嫁。她饱览了父亲的所有藏书,文化的汁液将她浇灌得不但外美如花,而且内秀如竹。她在驾驭诗词格律方面已经如斗草、荡秋千般随意自如。而品评史实人物,却胸有块垒,大气如虹。 当李清照满载着闺中少女所能想到的一切幸福,步入爱河时,她的美好人生又更上一层楼,为我们留下了一部爱情经典。夫婿赵明诚是一位翩翩少年,两人又是文学知己,情投意合。赵明诚的父亲也在朝为官,两家门当户对。更难得的是他们二人除一般文人诗词琴棋的雅兴外,还有更相投的事业结合点——金石研究。在不准自由恋爱,要靠媒妁之言、父母之意的封建时代,他俩能有这样的爱情结局,真是天赐良缘、百里挑一了。这个爱情故事,经李清照妙笔的深情润色,成了中国人千余年来的精神享受。 上天早就发现了李清照更博大的艺术才华。如果只让她这样去轻松地写一点闺怨闲愁,中国历史、文学史将会从她的身边白白走过。于是宇宙爆炸,时空激荡,新的人格考验,新的命题创作一起推到了李清照的面前。

失家之后的李清照开始了她后半生的三大磨难。 第一大磨难就是再婚又离婚,遭遇感情生活的痛苦。赵明诚死后,李清照行无定所,身心憔悴。不久嫁给了一个叫张汝舟的人。两人先是在文物支配权上闹矛盾,渐渐发现志向、情趣大异,真正是同床异梦。无奈之中,李清照走上一条绝路,鱼死网破,告发张汝舟的欺君之罪。依据宋朝法律,女人告丈夫,无论对错,都要坐两年牢。张汝舟被流放,李清照也随之入狱。可能是李清照的名声太大,当时又有许多人关注此事,再加上朝中友人帮忙。李清照只坐了九天牢便被释放了。但这在她心灵深处却留下了重重的一道伤痕。 李清照的第二大磨难是,身心颠沛流离,四处逃亡。国已不国,君已不君,她这个无处立身的亡国之民怎么能不犯愁呢?李清照的身心在历史的油锅里忍受着痛苦的煎熬。

李清照遇到的第三大磨难是超越时空的孤独。感情生活的痛苦和对国家民族的忧心,已将她推入深深的苦海,她像一叶孤舟在风浪中无助地飘摇。已渐入暮年的李清照没有孩子,守着一座孤清的小院落,身边没有一个亲人,国事已难问,家事怕再提,只有秋风扫着黄叶在门前盘旋,偶尔有一两个旧友来访。她有一孙姓朋友,其小女十岁,极为聪颖。一日孩子来玩时,李清照对她说,你该学点东西,我老了,愿将平生所学相授。不想这孩子脱口说道:“才藻非女子事也。”李清照不由得倒抽一口凉气,她觉得一阵晕眩,手扶门框,才使自己勉强没有摔倒。童言无忌,原来在这个社会上有才有情的女子是真正多余啊。而她却一直还奢想什么关心国事、著书立说、传道授业。她收集的文物汗牛充栋,她学富五车,词动京华,到头来却落得个报国无门,情无所托,学无所传,别人看她如同怪异。李清照感到她像是落在四面不着边际的深渊里,一种可怕的孤独向她袭来,这个世界上没有一个人能读懂她的心。她茫然地行走在杭州深秋的落叶黄花中,吟出这首浓缩了她一生和全身心痛楚,也确立了她在中国文学史上地位的《声声慢》。 李清照的悲剧就在于她是生在封建时代的一个有文化的女人。作为女人,她处在封建社会的底层,作为一个知识分子,她又处在社会思想的最高点,她看到了许多别人看不到的事情,追求着许多别人不追求的境界,这就难免有孤独的悲哀。[赏评] 因为李清照身处乱世之中,不愿与世沉沦,偏偏以心抗世,以笔唤天。她凭着极高的艺术天赋将这漫天愁绪又抽丝剥茧般地进行了细细地纺织,于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,永远高悬于历史的星空。乱世中美神的美,不仅在容颜的美、自信的美,心灵的美,更在于才藻的美、独立不迁的美。

国家不幸诗人幸,多灾多难的乱世成全了李清照,她的作品之所以达到这样的高度,是因为她超越了一己的愁怨,把山河破碎爱巢倾覆的痛楚融入了诗作。文章突出运用了反衬的表现手法。以早年的幸福生活反衬李清照晚境的凄凉;以世道的艰难反衬李清照的理想美;以爱情、生活的磨难反衬李清照的心灵美、诗歌美;以世风“才藻非女子事”来反衬李清照的执著。通过多角度的反衬,突出了李清照身处逆境,关心国事,仍然进行不懈的艺术追求的坚强品格,使“乱世中的美神”形象更加光彩照人。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

靖康之变之后,朝廷偏安一隅,宋金形成对峙,历史进入南宋时期。在南宋的一百五十年间,内忧外患相始终,主战派和主和派势力互相消长。这种关系,反映在词中特别明显,其前期激于爱国热情,表现为壮怀高唱,及末期大势已去或为亡国遗民,只是哀感低吟而已。 因此整个南宋词坛,约可分为慷慨愤世和感喟哀时两派,虽然时间略有先后,然亦互相交错。

女词人李清照,经历了家国事变,境遇孤苦,反映在她的词作中便是前期多写悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。第4单元 南宋的乱世词心 辛弃疾是慷慨愤世的词家,他喜用长调来反映国难时艰,呼唤抗敌御侮。笔力驰骋纵横,风调激昂排宕,唱出时代最强音,可惜的是,他的抗金主张不为当时统治者所采纳,所以他的词作中有一股抑郁不平之气,同一词风的还有岳飞、李纲、张元幹等词人。

感喟哀时的词人,以姜夔为代表,这一时期的词人的词作多表现为对故国河山之恸。作品多感慨乱离、俯仰身世。

蒙古铁骑南下,宋王朝的疆域日渐迫促,一些爱国志士,有心效忠,却无力回天,他们浩气的情怀常借词抒发,写出一些震撼人心的壮词,如文天祥、邓剡等。而周密、王沂孙等亲见亡国惨变,则深感离黍之悲。他们的词作多怀念故国,感慨平生。第4单元 南宋的乱世词心 本单元所选的词,是南宋时期最具有代表性的作品。李清照的《声声慢》(寻寻觅觅)是词人南渡以后的一首震动词坛的名作。它通过对秋景秋情的描绘,抒发国破家亡、天涯沦落的悲苦,具有鲜明的时代色彩。全词一字一泪,缠绵哀怨,极富艺术感染力。辛弃疾的《水龙吟 登建康赏心亭》的词就登临所见挥发,由写景进而抒情,情景融合,将内心的感情写得既含蓄而又淋漓尽致。全词充满难以言说的愤懑,词人的抑郁不平之气盘曲词中。姜夔的《扬州慢》(淮左明都)则在今昔的感慨中暗寓家国的兴衰之思,语极沉痛,格调低沉。王沂孙的《眉妩 新月》则是借咏新月寄寓故国沦亡的沉痛。第4单元 南宋的乱世词心12 李清照词二首第4单元 南宋的乱世词心“瘦黄花”折服赵明诚

有年重阳节,李清照作《醉花阴》一词,寄给在外做官的丈夫赵明诚,倾诉相思之情。丈夫阅罢赞赏不已,自愧不如,但又想超过她。于是闭门谢客,三天三夜,苦心作词,得五十首,夹进清照所作给好友阅读。好友再三吟咏品味,然后说:“果然是上乘之作,特别是‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦’三句更是绝妙之极。”赵明诚又是高兴,又是惭愧,只好承认这一阙实为夫人所作。第4单元 南宋的乱世词心◆ 作者卡片 ◆

李清照(1084~约1151),宋代女词人,

号易安居士,山东济南人。父亲李格非为

当时著名学者。母亲王氏,也擅长诗文。

李清照通晓音律,长于诗词,工散文,能

书画,是位才华出众的女词人。十八岁嫁给工部侍郎赵挺之之子太学士赵明诚为妻。早期生活优裕,夫妻和谐,情趣相投,家庭美满。与明诚共同致力于书画金石的搜集整理。靖康之变时,夫妻仓皇南逃,避居江南,后丈夫病卒,金石文物丧失殆尽,孑然一身,饱受国破家亡之痛,在辗转流离中度过凄苦的晚年。

李清照是宋词婉约派大家。她的词婉约而不流于柔靡,清秀而具有逸思,富有真情实感,语言清新自然,流转如珠,音调优美,故名噪一时,号为“易安体”。 李清照的词以南渡为界,分为前后两期,词的内容、风格迥然不同。前期多为闺情词,反映大家闺秀的生活情趣,清新明丽,意境优美。后期的李清照由于国破家亡后政治上的风险和饱经风霜的凄苦生活,其词一改前期的清丽明快而充满了凄凉、低沉之音,主要抒发悼亡之悲和怀旧之思,以寄寓家国之痛和故土之思。◆ 背景呈现 ◆

(1)《声声慢》(寻寻觅觅)是李清照晚年的名作,历来为人们所称道,尤其是词人那哀婉的凄苦之情,不知曾感动过多少人。当时,正值金兵入侵,北宋灭亡,志趣相投的丈夫也病死在任上,南渡避难的过程中夫妻半生收藏的金石文物又丢失殆尽。这一连串的打击使词人尝尽了国破家亡、颠沛流离的苦痛。就是在这种背景下她写下了《声声慢》这首词,通过描写残秋所见、所闻、所感,抒发自己孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪。

(2)《永遇乐》(落日熔金)是李清照晚年流寓南宋都城临安期间所作。这是一首慢词,通过北宋汴京和南宋临安两个都城元宵节有关情景的描写和对比,反映出词人忧患余生的孤寂心情,于抚今追昔中流露出对故国的眷念难忘之情动词,休息名词,子女动词,叹息名词,气息,这里指风名词,这里指有生命的东西呼吸所产生的气息名词,情形,光景动词,转眼三、名句默写

①寻寻觅觅, 冷冷清清,__________________。

②______________________,到黄昏,点点滴滴。这次第,_____________________!

[李清照《声声慢》(寻寻觅觅)]

③元宵佳节,融和天气,_________________?来相召,香车宝马,____________________。

[李清照《永遇乐》(落日熔金)]凄凄惨惨戚戚梧桐更兼细雨怎一个愁字了得次第岂无风雨谢他酒朋诗侣1.在《声声慢》(寻寻觅觅)一词中,词人开篇即用了一连串的叠字,表达了词人怎样的感情?试做简要分析。

[名师指津] 扣住愁苦凄凉分析所处的环境气氛、心绪情感即可。我的理解:词人用一连串的叠字,表达了词中女主人公的愁苦心情。“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”是说女主人公从一起床便百无聊赖,若有所失,于是东张西望,想要抓住点什么才能得救似的,希望找到点什么来寄托自己的空虚寂寞。可惜的是不但无所获,反而一种孤寂清冷的气氛袭来,使自己倍感凄惨忧戚。这些叠字的运用,给全文定下了凄凉的感情基调。2.《声声慢》(寻寻觅觅)的词眼是哪个字?包含了哪些方面的内容?

[名师指津] 结合词人身世和背景找“词眼”并分层概括个人与时代之悲。

我的理解:词眼是“愁”字。包含了孀居之悲——思夫;沦落之苦——思乡;亡国之痛——思国。3.结合具体句子赏析《永遇乐》(落日熔金)一词中上阙词人所表达的思想情感。

[名师指津] 解说每句词的意义,指出相关的“情感”即可。

我的理解:词的上阙写元宵佳节的情景,由眼前景物描写追忆往昔,抒写丧乱之后,愁苦寂寞的情怀。

“落日熔金,暮云合璧”着力描绘元夕绚丽的暮景。落日的光辉,像熔化的金子,一片赤红璀璨;傍晚的云彩,像璧玉一样合成一块。晴明的暮景预示着今年的元宵佳节将有一番热闹景象。词人置身于表面的热闹繁华的临安,恍惚又回到了“中州盛日”,但随即意识到这一切只不过是幻觉,所以词人不由自主的发出“人在何处”的叹息。“染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?”这几句是写初春之景:浓浓的烟霭的熏染下,柳色似乎深了一些;笛子吹奏出哀怨的《梅花落》曲调,原来先春而开的梅花已经凋谢了。这眼前的春意究竟有多少呢?“春意知几许”,实际上是说春意尚浅。词人不直说梅花已谢而说“吹梅笛怨”,借以抒写自己怀念旧都的哀思。正因为这样,虽有“染柳烟浓”的春色,却只觉春意味少。 “元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?”这几句是说,佳节良辰,应该畅快地游乐了,但却怕转眼间就有风雨来到。这种突然而起的“忧愁风雨”的心理状态,深刻地反映了词人多年来颠沛流离的境遇和深重的国难家愁所形成的特殊心境。

“来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。”词人的晚景虽然凄凉,但由于她的才名家世,临安城中还是有一些贵家妇女乘着香车宝马邀她去参加元宵的诗酒盛会。只因心绪落寞,她都婉言推辞了。这几句看似平淡,却恰好透露出词人饱经忧患后近乎漠然的心理状态。4.《永遇乐》中“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”,描写了怎样的情形?简析“争”字的表达效果。

[名师指津] 围绕“欢乐”作答。

我的理解:这几句话写的是词人追忆当年元宵节时心情欢

快、精心打扮的情形。一个“争”字写出了当时女宾满座,莺歌燕舞,搔首弄姿,互相比美的热闹欢快场面。5.《永遇乐》(落日熔金)词的下片主要运用了什么表达手法?试简要分析。

[名师指津] 要围绕南渡前后词人过元宵节的不同情形及心情作答。

我的理解:对比。词的下片着重用作者南渡前在汴京过元宵佳节的欢乐心情,来同当前的凄凉景象作对比。“中州”指北宋都城汴京,“三五”,指正月十五日,即元宵节。这首词里的“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”,写的正是作者当年同“闺门”女伴,心情愉快,盛装出游的情景。全是写实,并非虚构。可是,好景不长,金兵入侵,自己只落得飘流异地。如今人老了.憔悴了,白发蓬乱,虽又值佳节,又哪还有心思出外游赏呢?“不如向,帘儿底下,听人笑语”.更反衬出词人伤感孤凄的心境。 李清照是我国著名的女词人,她前期的词风和后期的截然不同。前期由于生活安适,所做的词大都反映闺阁生活及其思想情感,语言明丽轻快。如她的《点绛唇》“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。 见客入来,袜刬金钗溜。和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。” 一个天真纯洁、感情丰富却又矜持的少女形象跃然纸上。后期的词,词人由于饱经离乱,词作一变早年的清丽、明快,而充满了凄凉、低沉之音,主要是抒发伤时念旧和怀乡悼亡的情感。如她的《声声慢》通过写“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的处境,表达了自己难以克制、无法形容的“愁”。这种愁远非李清照前期词中那种轻淡的春愁、离愁可比,它融合了亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦,而显得格外深广与厚重。李清照的词感情真挚,善用白描创造意境。如《永遇乐》写孤寂失落:“不如向,帘儿底下,听人笑语。”以直白之语,写深浓之情,有场景,有人物,有衬映。再如《行香子》:“甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风!”虽系以口语描述天象,不免使人联想起人间风云变幻、爱河如许风波,其深层意蕴领略不尽。

清照的词很讲求韵律美,不但读来明白如话,听来也有明显的声调美。如《声声慢》中叠字的运用,被历代词家赞为千古绝唱。借景抒情

借景抒情是通过对景物的描写,抒发感情,表达情绪。作者在文中表达的是含蓄的感受,所以它有乐、哀、愁,但不能把这种情看作是一种思想。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。要注意借景抒情与托物言志的区别。托物言志的“物”可以是景物,也可以是动物或其他事物,常具有象征意义;“志”可以是感情、志向、情操、爱好、愿望,要求等,最重要的是作者通过描写景物来表明心迹,以及人生的态度和对人生的感悟。《声声慢》这首词对残秋之景的描绘,抒发了词人的凄苦之情。

“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”

词人是爱花的,在过去有丈夫为她摘花,但是在这残秋之时,词人所见、所感却是:菊花枯萎凋落,落瓣纷纷,堆积了一地,花都憔悴了。不忍看花落,可如今又有谁可以摘花送给自己呢?丈夫不在了,只能看着它一朵朵、一瓣瓣的枯萎凋落,多像自己孤苦飘零的晚年。到这里,词人的感情渐渐融入到落花中,对花自怜,黯然神伤。 “梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。”

雨打在梧桐叶上,以声衬情,尤其是“点点滴滴”一词,极富“顿挫凄艳”之感。当词人正在为落花惋惜、为自己忧苦之时,偏偏又下起了雨;雨点打在梧桐叶上,啪啪地响着,一直到黄昏都没停止。这里词人只写雨点打在梧桐叶上的情形,然而我们可以想象出,这雨点虽然是打在梧桐叶上,可在凄苦的词人听来却又像打在自己的心上,一滴滴,一声声,是那么强烈,它敲击着、震颤着词人的心扉,简直让词人不能自抑! 阅读下面这首词,回答问题。

采桑子

冯延巳

花前失却游春侣,独自寻芳。满目悲凉,纵有笙歌亦断肠。

林间戏蝶帘间燕,各自双双。忍更思量,绿树青苔半夕阳。

请简要分析“绿树青苔半夕阳”一句,表达了作者怎样的思想情感?

答:________________________________________________

____________________________________________________ 将要落山的夕阳映照着绿树青苔,景色凄清苍凉,寓情于景,表达了词人孤寂、凄婉、哀伤之情。乱世中的美神

梁 衡

李清照是因为那首著名的《声声慢》

被人们所记住的。那是一种凄冷的美,特

别是那句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨

惨戚戚”,简直成了她个人的专有品牌,

彪炳于文学史,空前绝后,没有任何人敢于企及。 于是,她便被当作了愁的化身。当我们穿过历史的尘烟咀嚼她的愁情时,才发现在中国三千年的古代文学史中,特立独行、登峰造极的女性也就只有她一人。而对她的解读又“怎一个愁字了得”。

其实李清照在写这首词前,曾经有过太多太多的欢乐。李清照出生于一个官宦人家。父亲李格非进士出身,在朝为官,地位并不算低,是学者兼文学家,又是苏东坡的学生。母亲也是名门闺秀,善文学。这样的出身,在当时对一个女子来说是很可贵的。官宦门第及政治活动的濡染,使她视界开阔,气质高贵。而文学艺术的熏陶,又让她能更深切细微地感知生活、体验美感。 官宦人家的千金小姐,享受着舒适的生活,并能得到一定的文化教育,这在数千年封建社会中并不奇怪。令人惊奇的是,李清照并没有按常规初识文字,娴熟针绣,然后就等待出嫁。她饱览了父亲的所有藏书,文化的汁液将她浇灌得不但外美如花,而且内秀如竹。她在驾驭诗词格律方面已经如斗草、荡秋千般随意自如。而品评史实人物,却胸有块垒,大气如虹。 当李清照满载着闺中少女所能想到的一切幸福,步入爱河时,她的美好人生又更上一层楼,为我们留下了一部爱情经典。夫婿赵明诚是一位翩翩少年,两人又是文学知己,情投意合。赵明诚的父亲也在朝为官,两家门当户对。更难得的是他们二人除一般文人诗词琴棋的雅兴外,还有更相投的事业结合点——金石研究。在不准自由恋爱,要靠媒妁之言、父母之意的封建时代,他俩能有这样的爱情结局,真是天赐良缘、百里挑一了。这个爱情故事,经李清照妙笔的深情润色,成了中国人千余年来的精神享受。 上天早就发现了李清照更博大的艺术才华。如果只让她这样去轻松地写一点闺怨闲愁,中国历史、文学史将会从她的身边白白走过。于是宇宙爆炸,时空激荡,新的人格考验,新的命题创作一起推到了李清照的面前。

失家之后的李清照开始了她后半生的三大磨难。 第一大磨难就是再婚又离婚,遭遇感情生活的痛苦。赵明诚死后,李清照行无定所,身心憔悴。不久嫁给了一个叫张汝舟的人。两人先是在文物支配权上闹矛盾,渐渐发现志向、情趣大异,真正是同床异梦。无奈之中,李清照走上一条绝路,鱼死网破,告发张汝舟的欺君之罪。依据宋朝法律,女人告丈夫,无论对错,都要坐两年牢。张汝舟被流放,李清照也随之入狱。可能是李清照的名声太大,当时又有许多人关注此事,再加上朝中友人帮忙。李清照只坐了九天牢便被释放了。但这在她心灵深处却留下了重重的一道伤痕。 李清照的第二大磨难是,身心颠沛流离,四处逃亡。国已不国,君已不君,她这个无处立身的亡国之民怎么能不犯愁呢?李清照的身心在历史的油锅里忍受着痛苦的煎熬。

李清照遇到的第三大磨难是超越时空的孤独。感情生活的痛苦和对国家民族的忧心,已将她推入深深的苦海,她像一叶孤舟在风浪中无助地飘摇。已渐入暮年的李清照没有孩子,守着一座孤清的小院落,身边没有一个亲人,国事已难问,家事怕再提,只有秋风扫着黄叶在门前盘旋,偶尔有一两个旧友来访。她有一孙姓朋友,其小女十岁,极为聪颖。一日孩子来玩时,李清照对她说,你该学点东西,我老了,愿将平生所学相授。不想这孩子脱口说道:“才藻非女子事也。”李清照不由得倒抽一口凉气,她觉得一阵晕眩,手扶门框,才使自己勉强没有摔倒。童言无忌,原来在这个社会上有才有情的女子是真正多余啊。而她却一直还奢想什么关心国事、著书立说、传道授业。她收集的文物汗牛充栋,她学富五车,词动京华,到头来却落得个报国无门,情无所托,学无所传,别人看她如同怪异。李清照感到她像是落在四面不着边际的深渊里,一种可怕的孤独向她袭来,这个世界上没有一个人能读懂她的心。她茫然地行走在杭州深秋的落叶黄花中,吟出这首浓缩了她一生和全身心痛楚,也确立了她在中国文学史上地位的《声声慢》。 李清照的悲剧就在于她是生在封建时代的一个有文化的女人。作为女人,她处在封建社会的底层,作为一个知识分子,她又处在社会思想的最高点,她看到了许多别人看不到的事情,追求着许多别人不追求的境界,这就难免有孤独的悲哀。[赏评] 因为李清照身处乱世之中,不愿与世沉沦,偏偏以心抗世,以笔唤天。她凭着极高的艺术天赋将这漫天愁绪又抽丝剥茧般地进行了细细地纺织,于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,永远高悬于历史的星空。乱世中美神的美,不仅在容颜的美、自信的美,心灵的美,更在于才藻的美、独立不迁的美。

国家不幸诗人幸,多灾多难的乱世成全了李清照,她的作品之所以达到这样的高度,是因为她超越了一己的愁怨,把山河破碎爱巢倾覆的痛楚融入了诗作。文章突出运用了反衬的表现手法。以早年的幸福生活反衬李清照晚境的凄凉;以世道的艰难反衬李清照的理想美;以爱情、生活的磨难反衬李清照的心灵美、诗歌美;以世风“才藻非女子事”来反衬李清照的执著。通过多角度的反衬,突出了李清照身处逆境,关心国事,仍然进行不懈的艺术追求的坚强品格,使“乱世中的美神”形象更加光彩照人。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放