2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第4单元14 扬州慢(淮左名都)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文鲁人版选修《唐诗宋词选读》课件:第4单元14 扬州慢(淮左名都) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 870.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-03-31 10:27:37 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。14 姜夔 扬州慢(淮左名都)第4单元 南宋的乱世词心姜夔的红颜知己

姜夔早年在合肥,与歌妓柳氏姐妹相识,结为知音。

金兵南下,姜夔本想带这姐妹一同躲避战乱。柳氏姐妹却说道:“国难之时,大敌当前,你姜夔堂堂七尺男儿,自应投军精忠报国,不应沉于温柔之乡!”姜夔听劝,投伍抗金。

分别不久,金兵攻破合肥,姐妹俩被虏。二人刚烈,不愿受辱,跳河自尽。几年以后,姜夔来到合肥凭吊,写下了《凄凉犯》。从此,姜夔一生浪迹天涯,居无定所,在路经杭州之时留下《扬州慢》。第4单元 南宋的乱世词心◆ 作者卡片 ◆

姜夔(约1155~1209),南宋词人、音乐家。字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今江西波阳)人,终身布衣。往来鄂、赣、皖、苏、浙间,与诗人词家杨万里、范成大、辛弃疾等交游。 姜夔多才多艺,擅长书法,精通音律,工诗,词尤为有名,有“词中之圣”之称,与辛弃疾、吴文英分鼎南宋词坛。其词内容丰富,有咏叹时事的,如《扬州慢》(淮左名都);有感念归游的,如《探春慢》(衰草寒烟);有描写旅况的,如《庆宫春》(双桨莼波);有眷怀恋人的,如《长亭怨慢》(渐吹尽、枝头香絮);有咏物寄情的,如其传世名传《暗香》《疏影》两首咏梅词;等等;姜词风神潇洒,格调高旷,素淡幽远,简洁醇雅,以清冷刚健的笔力开创了风雅词派,即格律派,对于南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。具有现实意义的作品比较少,特点是词句精练,风格不庸俗。◆ 背景呈现 ◆

《扬州慢》(淮左名都)这首词写于金兵第二次南侵后的第十五年。当时的姜夔才二十一岁,来到扬州,看到曾经素以繁华富丽著称的江南名城扬州,如今已是断壁残垣,心有所感,于是就写下了这首词,来凭吊扬州的荒凉,寄托黍离哀思。◆ 知识链接 ◆

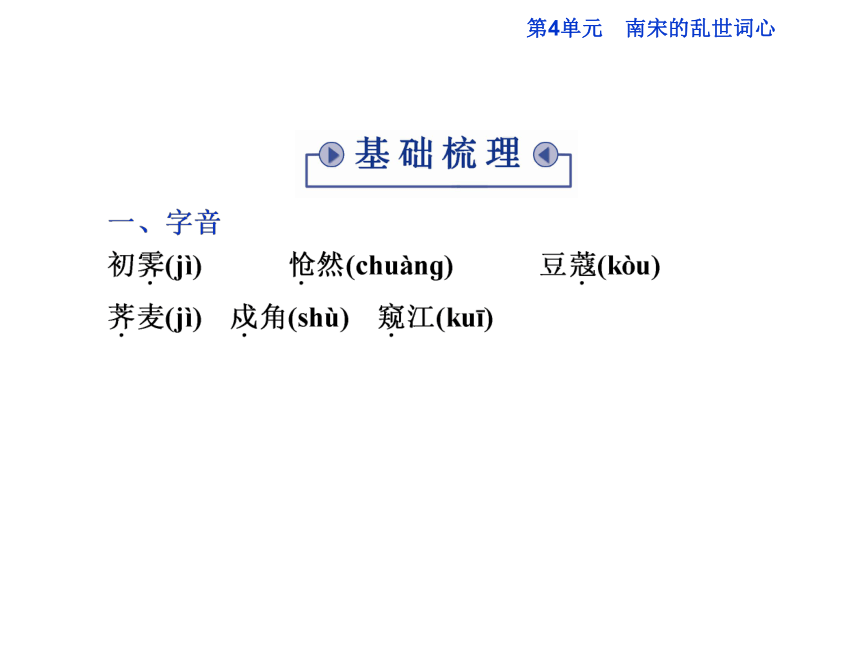

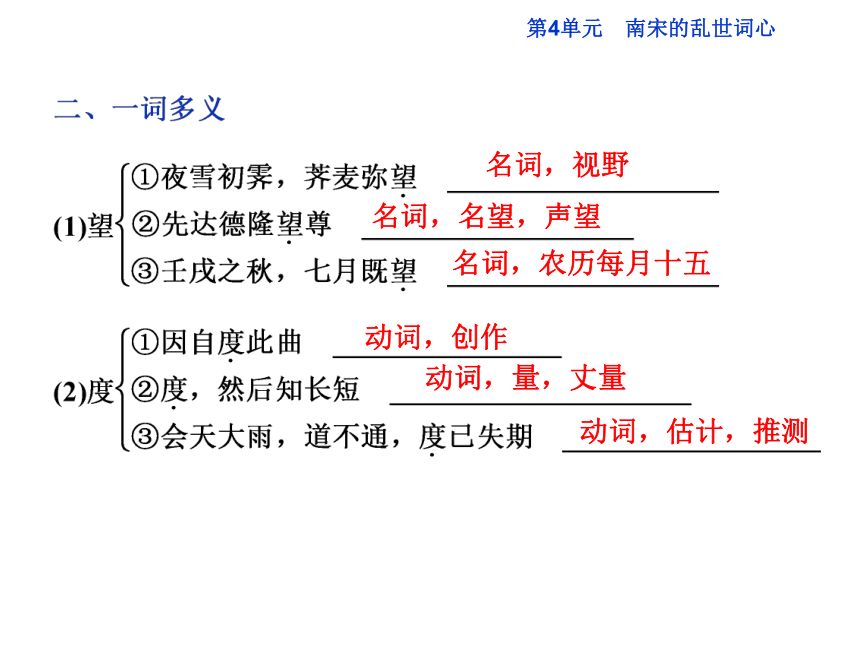

扬州慢,词牌名,是南宋词人、音乐家姜夔的自度曲,而以此调创作的词中最著名的就是姜夔的《扬州慢》(淮左名都)。 名词,视野名词,名望,声望名词,农历每月十五动词,创作动词,量,丈量动词,估计,推测副词,稍微动词,轻视,看不起名词,少年动词,厌恶名词,满足三、名句默写

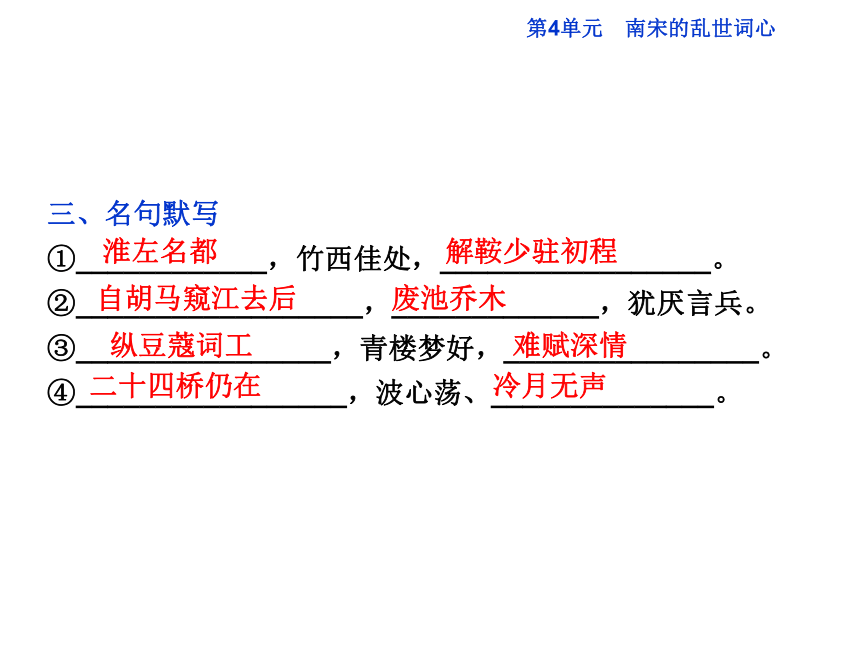

①____________,竹西佳处,_________________。

②__________________,_____________,犹厌言兵。

③________________,青楼梦好,________________。

④_________________,波心荡、______________。淮左名都解鞍少驻初程自胡马窥江去后废池乔木纵豆蔻词工难赋深情二十四桥仍在冷月无声1.《扬州慢》(淮左名都)一词中,词前小序在词中有什么作用?

[名师指津] 解说小序对正文的各方面的交代作用即可。

我的理解:词前的小序对写作时间、地点、写作动因及作品中所蕴含的情感均作了交待。姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破碎的哀思。2.赏析“渐黄昏、清角吹寒,都在空城”的表达作用。

[名师指津] 先概括整体气氛,后要以“吹寒”为例分析通感修辞手法的作用。

我的理解:这三句由所见转写所闻,气氛的渲染也更加浓烈。当日落黄昏之时,悠然而起的清角之声,打破了黄昏的沉寂,这是用音响来衬托寂静。“清角吹寒”四字,“寒”字写得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但作者不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气联系在一起,把产生寒的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意散布在这座空城里。听觉所闻是清角悲吟,触觉所感是寒气逼人,再联系视觉所见的“荠麦青青”与“废池乔木”,三者交织在一起,一切景物在空间上来说都统一在这座“空城”里,“都在”二字,使一切景物联系在一起,同时化景物为情思,将景中情与情中景融为一体,来突出“黍离之悲”。3.赏析“波心荡、冷月无声”的精妙之处。

[名师指津] 从构成的画面、写景角度和表现手法等方面赏析。

我的理解:此句是非常精细的特写镜头。二十四桥仍在,明月夜也仍有,但“玉人吹箫”的风月繁华已不复存在了。词人用桥下“波心荡”的动,来映衬“冷月无声”的静。“波心荡”是俯视之景,“冷月无声”本来是仰观之景,但映入水中,又成为俯视之景,与桥下荡漾的水波合成一个画面,从这个画境中,似乎可以看到词人低首沉吟的形象。总之,写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。 4.《扬州慢》(淮左名都)在写景抒情方面主要运用了什么艺术手法?抒发了词人怎样的思想感情?

[名师指津] 选择有关“昔盛”与“今衰”的词句,回答词人比较二者的目的,概括通过二者表露的情感和爱国爱民情结。

我的理解:本词主要是通过对比、反衬的手法描写扬州昔盛今衰的境况。上片用昔日“名都”反衬今日“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日“尽荠麦青青”;下片以昔日“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,反衬今日风流云散和深情难赋,以昔日“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡冷月无声”的哀景,以“波心荡”的动,映衬“冷月无声”的静等。总之,写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。词中通过对战后的扬州萧条破败景象的描写,表达了词人对战争的厌恶之情以及对昔日扬州繁华景象的怀念,更抒发了词人对国计民生的忧虑之情。姜夔词的题材主要是恋情、咏物和亡国之痛。他受辛弃疾的影响颇深,但又有所不同,他并没有扩大词的表现功能,而是使词的语言风格雅化和刚化。他禀承周邦彦字炼句琢的创作态度,借鉴江西诗派清劲瘦硬的语言特色来改造传统的艳情词、婉约词华丽柔软的语言基调,而创造出一种清刚醇雅的审美风格。他的咏物词常常将自我的人生失意和对国事的感慨与咏物融为一体,写得空灵蕴藉,寄托遥深。如他的咏梅名作《暗香》(旧时月色),全诗侧重写梅的幽香冷艳,寄寓怀念故人的情怀。上片描写当年月下抚笛和伊人寒夜摘梅的往事,书写今昔之慨,下片以驿寄梅花书写怀人相思之情,意境优美,笔调空灵。他的词向以“清空骚雅”著称,前者偏爱重外在写法,后者偏重内在蕴含。所谓“清空”就是用笔灵动,虚处落墨,不着实处,注重烘托陪衬。“清空”来源于东坡词的“清旷”,但苏“冷”中有“热”,纯以比兴手法塑造超然卓特的形象,而姜夔则化“清旷”为“清空”,刻意追求“冷”色调的氛围与意境。所谓“骚雅”,就是有比兴寄托,含蓄蕴藉,余韵优长。它来源于抒情文学中的比兴传统,但摒弃了屈原骚体的悲壮美,达到一种空灵冷蕴的词品。他善于用联觉思维,利用艺术的通感将不同的生理感受连缀在一起,表现某种特定的心理感受;又善于侧向思维,写情状物,不是正面直接刻画,而是侧面着笔,虚处传神。如他的《扬州慢》(淮左名都)一词。词中的“吹寒”“冷月”等都是运用通感。起首二句从侧面着笔,从虚处表达对扬州残破的深沉感慨。用笔一正一反,一实一虚,恰好形成鲜明的对照。笔致清虚,意境空灵。

他善长自度曲,音节谐婉。词中多配有精心结撰的小序。小序不仅交代了创作的缘起,也有其独立的艺术价值,如同韵味隽永的小品文,与词珠联璧合,相映成趣。如《扬州慢》(淮左名都)一词中的小序。虚实结合,情景交融

在诗词鉴赏中,虚与实是相对的。有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,抽象为虚;当前为实,未来为虚;已知为实,未知为虚等。 虚实结合是指虚与实之间相互联系,互相渗透与互相转化,达到虚中有实,实中有虚的境界,从而丰富诗词的意象,开拓诗词的意境。虚与实之间,有时会形成强烈的对比,情景交融在一起,从而突出作者的思想情感。如在《扬州慢》(淮左名都)一词中,词的开篇即是虚写,“淮左明都”是说扬州是人们向往的大都会,“竹西佳处”化用杜牧“谁知竹西路,歌吹是杨州”一句,想象扬州昔日繁华的图景。“春风十里”虚写了往日扬州十里长街的繁荣景象,实景则是“尽荠麦青青”,往昔的繁华与今日的凄凉情景形成对比,虚实结合,寄寓着词人对昔盛今衰的感慨。下片词人设想即使是杜牧来重游扬州,面对今日萧条,也会感到心惊,即使是像杜牧那样才华横溢的诗人,怕也是“难赋深情”了。诗人的哀痛寓于其中,后实写扬州著名的景点二十四桥,桥虽仍在,却是“波心荡、冷月无声”了,随后词人又将目光对准桥边的红药,“念桥边红药,年年知为谁生?”寓情与景,冬至之日,本来不是红芍药花开的季节,但纵使冬去春回,来日红芍药花开,又有谁来欣赏它呢?花开依旧,人事已非,花开也不过徒增空城的感伤而已。 阅读下面这首诗,回答问题。

春别应令四首(其四)

萧 绎

日暮徙倚渭桥西,正见凉月与云齐。

若使月光无远近,应照离人今夜啼。

这首诗的后两句是怎样写思家的?有什么妙处?

答:________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 虚实结合,以虚写实。设想家中的妻子此时此刻因相思而啼哭,表达自己的思家之情。将游子的相思之苦表达得委婉曲折,真挚感人。冷香飞上诗句

——试论姜夔词的特色

姜夔,字尧章,号白石道人。他的词在南宋自成一家,历来备受推崇。张炎《词源》评为“古雅峭拔”,“读之使人神观飞越”;范成大说白石词“有裁云缝月之妙手,敲金戛玉之奇声”;陈郁《藏一话腴》也说白石“意到语工,不期高远而自高远”;戈载《宋七家词选》更称赞姜夔“前无古人,后无来者,真词中之圣也”;王国维虽觉姜夔词如“雾里看花,终隔一层”,但也说,“古今词人格调之高,无如白石”(《人间词话》)。 姜夔精通乐理,作词刻意求工,反复雕琢,推敲字句,追求格律。张炎说他“句法挺异”,并“删削靡曼之词”,在南宋独创一格。影响所及,当时就有史达祖、张炎、王沂孙、周密等,号为“姜派”词人。到了清代,朱彝尊倡导“浙派”词,更推姜夔为其宗师,姜夔在词史上的地位,于斯可见。 历来评论姜词的人很多,但论者对姜词的特色却莫衷一是。南宋张炎指出姜词“古雅峭拔”,“如野云孤飞,去留无迹”,其特色是“清空”;而沈义父《乐府指迷》则说“姜白石清劲知音,亦未免有生硬处”,其特色是“清劲”;清代周济《宋四家词选》又说“白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕”,其特色是“清刚”;陈廷焯《白雨斋词话》则云“姜尧章词清虚骚雅”,“白石词以清虚为体”,“白石郁处不及碧山,而清虚过之”,其特色是“清虚”;郭麔《灵芳馆词话》还说“姜张诸子,一洗华靡,独标清绮,如瘦石孤花,清笙幽磐”,其特色是“清绮”。 上述诸家的看法可综合成三种意见:其一为清空,亦即清虚;其二为清劲,亦即清刚;其三为清绮。而这三种意见的共同点就是“清”,这是姜词的最大特色。

历来词论家都把“清”作为衡量词的最高标准。清代沈样龙《论词随笔》云:“词不尚铺叙而事理自明,不尚议论而情理自见,其间全赖一‘清’字,骨理清,体格清,辞意清……则善矣。”孙麟趾《词径》提出作词十六字要诀,第一就是“清”;黄图珌《看山阁集闲笔》更说“字字清新,笔笔芳韵,方为绝妙好词”;刘熙载《艺概·词曲概》也说“词尚清空妥溜”。 姜夔是南宋著名的诗论家,著有《白石道人诗说》,他虽无直接论词的著述,但从明人杨慎《词品》所引姜夔评史达祖词的意见中也可以看出,他本人也是强调词要“清逸”的:“史邦卿之词奇秀清逸,有李长吉之韵。”而我们读姜夔的一些代表词作,也确能感到姜夔词具有“清”的特点,正如吴庠《清空质实说》中所指出的“白石质外有文,而其传诵之作,又皆有清气往来,此其所以为名家也”。

姜夔词具有“清”的特色可成定论,但究竟是清而兼空,还是清而有刚,抑或是清而且绮,正是各家分歧所在。 姜词是否有“空”“虚”的特点?张炎《词源》说得清楚,他提出“清空质实之说”,认为姜夔词清空,吴文英词质实;清空则如“野云孤飞,去留无迹”,质实则如“七宝楼台,眩人眼目,碎拆下来,不成片段”;清空的结果是“古雅峭拔”,质实的结果是“凝涩晦昧”。显然,所谓空或虚,是同板滞、堆砌相对而言的,亦即指词作能摄取事物的精神而不胶着于所写对象的外貌,显得飘逸传神而又看不出雕琢痕迹,我们把姜词与吴词对照来看,就可以感到姜词的这一特点。 姜词是否有“刚”“劲”的特点?首先,这可以从姜夔对其他作家的师承和借鉴方面说明。姜夔自述早年曾学过黄庭坚、陈师道的“江西诗派”的风格,而“江西诗派”又是师宗杜甫的,在杜甫沉雄劲健的诗风影响下,“江西诗派”作家的诗风大多也是瘦硬挺拔的。姜夔正是以江西诗的瘦硬之笔,来救周邦彦的秾繁密丽的软媚颓风的。其次,姜夔虽是婉约派词人,但这只是就他词的内容而言,在表现手法上,他显然是受了豪放派词人辛弃疾的影响,所以周济说他“脱胎稼轩,变雄健为清刚”。这是很有见地的。我们读姜夔的一些艳词,却并不感到有晚唐、“花间”及晏殊的影响,更不同于柳、黄、秦、周的爱情词,姜夔以健笔写柔情,所以沈义父才嫌其“生硬”,“生硬”就是刚劲峭拔,这确是姜词的一大特点。 姜词是否有“绮”“艳”的特点?应该说,不唯姜夔,也不唯吴文英,更不唯婉约派,就是豪放派的“苏辛”也避免不了这一点。“词为艳科”,晚唐五代以迄于宋,男女相思离别的内容,几乎成了词这种文学样式所专门表现的题材,可以说,词之有“绮”“艳”的特点,是与生俱来的。黄图珌《看山阁集闲笔》云:“词虽诗余,然贵乎香艳清幽”,“词之有气,如花之有香,勿厌其秾艳,最喜其清幽”。但姜词的绮、艳又有其特点,正如郭麔所比喻的“如瘦石孤花”。他的艳词中没有浮艳、轻薄及猥亵的成分,有的只是那种永不能忘的情爱的追忆,并夹杂了作者身世飘零的感叹,像“九疑云杳断魂啼,相思血,都沁绿筠枝”(《小重山令》),

“别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远,淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管”(《踏莎行》)这样的句子,在其他婉约派词人中是找不到的。有独特的“清绮”或“冷艳”的特征。 上述三个方面并不足以概括姜夔词的全部特色,姜词还有一个显著的特征,那就是“冷”。我们与其说姜词“清空”或“清劲”或“清绮”,还不如说姜词“清冷”。因为这一特色在姜词中是非常突出的,这一点,前人已经注意到了,陈廷焯《白雨斋词话》云:“白石词以清虚为体,而时有阴冷处,格调最高。”我们可以从姜夔的作品里体会到。如《扬州慢》:“渐黄昏、清角吹寒,都在空城”,“波心荡、冷月无声”。《暗香》:“唤起玉人,不管清寒与攀摘”“但怪得人、竹外疏花,香冷入瑶席”,“长记曾携手处,千树压、西湖寒碧”。《念奴娇》:“嫣然摇动,冷香飞上诗句。” 再读姜夔的诗:“细草穿沙雪半销,吴宫烟冷水迢迢”,

“长桥寂寞春寒夜,只有诗人一舸归”,“游人去后无歌鼓,白水青山生晚寒”。如此等等,不可尽述。

姜夔的词,包括他的诗里有如此之多的“寒”“凉”“冷”一类的字,以致在姜夔的作品中,使我们感受最强烈、印象最深刻的恐怕并不是张炎所说的那种“清空”,也并非沈义父、周济所说的那种“清劲”,更不像郭麔所说的那种“清绮”,而是由凄清的境界和幽冷的色调及作者“少年情事老来悲”的惆怅心情所形成的“清冷”,这也正是陈廷焯《白雨斋词话》以“清虚”“时有阴冷处”数语概括姜词的缘由。[赏评] 本文旁征博引,联系姜夔的大量创作实践,论述了姜夔的词作特色。文章从历来人们对姜词风格的评论谈起,将诸家的看法综合成了三种意见:其一为清空,亦即清虚;其二为清劲,亦即清刚;其三为清绮。而这三种意见的共同点就是“清”,这是姜词的最大特色。在肯定姜夔词具有“清”的特色可成定论的前提下,作者接下来详细论述了其词作究竟是清而兼空,还是清而有刚,抑或是清而且绮。最后作者认为姜词还有一个显著的特征,那就是“冷”。我们与其说姜词“清空”或“清劲”或“清绮”,还不如说姜词“清冷”。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

姜夔早年在合肥,与歌妓柳氏姐妹相识,结为知音。

金兵南下,姜夔本想带这姐妹一同躲避战乱。柳氏姐妹却说道:“国难之时,大敌当前,你姜夔堂堂七尺男儿,自应投军精忠报国,不应沉于温柔之乡!”姜夔听劝,投伍抗金。

分别不久,金兵攻破合肥,姐妹俩被虏。二人刚烈,不愿受辱,跳河自尽。几年以后,姜夔来到合肥凭吊,写下了《凄凉犯》。从此,姜夔一生浪迹天涯,居无定所,在路经杭州之时留下《扬州慢》。第4单元 南宋的乱世词心◆ 作者卡片 ◆

姜夔(约1155~1209),南宋词人、音乐家。字尧章,号白石道人,饶州鄱阳(今江西波阳)人,终身布衣。往来鄂、赣、皖、苏、浙间,与诗人词家杨万里、范成大、辛弃疾等交游。 姜夔多才多艺,擅长书法,精通音律,工诗,词尤为有名,有“词中之圣”之称,与辛弃疾、吴文英分鼎南宋词坛。其词内容丰富,有咏叹时事的,如《扬州慢》(淮左名都);有感念归游的,如《探春慢》(衰草寒烟);有描写旅况的,如《庆宫春》(双桨莼波);有眷怀恋人的,如《长亭怨慢》(渐吹尽、枝头香絮);有咏物寄情的,如其传世名传《暗香》《疏影》两首咏梅词;等等;姜词风神潇洒,格调高旷,素淡幽远,简洁醇雅,以清冷刚健的笔力开创了风雅词派,即格律派,对于南宋后期词坛的格律化有巨大的影响。具有现实意义的作品比较少,特点是词句精练,风格不庸俗。◆ 背景呈现 ◆

《扬州慢》(淮左名都)这首词写于金兵第二次南侵后的第十五年。当时的姜夔才二十一岁,来到扬州,看到曾经素以繁华富丽著称的江南名城扬州,如今已是断壁残垣,心有所感,于是就写下了这首词,来凭吊扬州的荒凉,寄托黍离哀思。◆ 知识链接 ◆

扬州慢,词牌名,是南宋词人、音乐家姜夔的自度曲,而以此调创作的词中最著名的就是姜夔的《扬州慢》(淮左名都)。 名词,视野名词,名望,声望名词,农历每月十五动词,创作动词,量,丈量动词,估计,推测副词,稍微动词,轻视,看不起名词,少年动词,厌恶名词,满足三、名句默写

①____________,竹西佳处,_________________。

②__________________,_____________,犹厌言兵。

③________________,青楼梦好,________________。

④_________________,波心荡、______________。淮左名都解鞍少驻初程自胡马窥江去后废池乔木纵豆蔻词工难赋深情二十四桥仍在冷月无声1.《扬州慢》(淮左名都)一词中,词前小序在词中有什么作用?

[名师指津] 解说小序对正文的各方面的交代作用即可。

我的理解:词前的小序对写作时间、地点、写作动因及作品中所蕴含的情感均作了交待。姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破碎的哀思。2.赏析“渐黄昏、清角吹寒,都在空城”的表达作用。

[名师指津] 先概括整体气氛,后要以“吹寒”为例分析通感修辞手法的作用。

我的理解:这三句由所见转写所闻,气氛的渲染也更加浓烈。当日落黄昏之时,悠然而起的清角之声,打破了黄昏的沉寂,这是用音响来衬托寂静。“清角吹寒”四字,“寒”字写得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但作者不言天寒,而说“吹寒”,把角声的凄清与天气联系在一起,把产生寒的自然方面的原因抽去,突出人为的感彩,似乎是角声把寒意散布在这座空城里。听觉所闻是清角悲吟,触觉所感是寒气逼人,再联系视觉所见的“荠麦青青”与“废池乔木”,三者交织在一起,一切景物在空间上来说都统一在这座“空城”里,“都在”二字,使一切景物联系在一起,同时化景物为情思,将景中情与情中景融为一体,来突出“黍离之悲”。3.赏析“波心荡、冷月无声”的精妙之处。

[名师指津] 从构成的画面、写景角度和表现手法等方面赏析。

我的理解:此句是非常精细的特写镜头。二十四桥仍在,明月夜也仍有,但“玉人吹箫”的风月繁华已不复存在了。词人用桥下“波心荡”的动,来映衬“冷月无声”的静。“波心荡”是俯视之景,“冷月无声”本来是仰观之景,但映入水中,又成为俯视之景,与桥下荡漾的水波合成一个画面,从这个画境中,似乎可以看到词人低首沉吟的形象。总之,写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。 4.《扬州慢》(淮左名都)在写景抒情方面主要运用了什么艺术手法?抒发了词人怎样的思想感情?

[名师指津] 选择有关“昔盛”与“今衰”的词句,回答词人比较二者的目的,概括通过二者表露的情感和爱国爱民情结。

我的理解:本词主要是通过对比、反衬的手法描写扬州昔盛今衰的境况。上片用昔日“名都”反衬今日“空城”,以昔日的“春风十里扬州路”来反衬今日“尽荠麦青青”;下片以昔日“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,反衬今日风流云散和深情难赋,以昔日“二十四桥明月夜”的乐景,反衬今日“波心荡冷月无声”的哀景,以“波心荡”的动,映衬“冷月无声”的静等。总之,写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。词中通过对战后的扬州萧条破败景象的描写,表达了词人对战争的厌恶之情以及对昔日扬州繁华景象的怀念,更抒发了词人对国计民生的忧虑之情。姜夔词的题材主要是恋情、咏物和亡国之痛。他受辛弃疾的影响颇深,但又有所不同,他并没有扩大词的表现功能,而是使词的语言风格雅化和刚化。他禀承周邦彦字炼句琢的创作态度,借鉴江西诗派清劲瘦硬的语言特色来改造传统的艳情词、婉约词华丽柔软的语言基调,而创造出一种清刚醇雅的审美风格。他的咏物词常常将自我的人生失意和对国事的感慨与咏物融为一体,写得空灵蕴藉,寄托遥深。如他的咏梅名作《暗香》(旧时月色),全诗侧重写梅的幽香冷艳,寄寓怀念故人的情怀。上片描写当年月下抚笛和伊人寒夜摘梅的往事,书写今昔之慨,下片以驿寄梅花书写怀人相思之情,意境优美,笔调空灵。他的词向以“清空骚雅”著称,前者偏爱重外在写法,后者偏重内在蕴含。所谓“清空”就是用笔灵动,虚处落墨,不着实处,注重烘托陪衬。“清空”来源于东坡词的“清旷”,但苏“冷”中有“热”,纯以比兴手法塑造超然卓特的形象,而姜夔则化“清旷”为“清空”,刻意追求“冷”色调的氛围与意境。所谓“骚雅”,就是有比兴寄托,含蓄蕴藉,余韵优长。它来源于抒情文学中的比兴传统,但摒弃了屈原骚体的悲壮美,达到一种空灵冷蕴的词品。他善于用联觉思维,利用艺术的通感将不同的生理感受连缀在一起,表现某种特定的心理感受;又善于侧向思维,写情状物,不是正面直接刻画,而是侧面着笔,虚处传神。如他的《扬州慢》(淮左名都)一词。词中的“吹寒”“冷月”等都是运用通感。起首二句从侧面着笔,从虚处表达对扬州残破的深沉感慨。用笔一正一反,一实一虚,恰好形成鲜明的对照。笔致清虚,意境空灵。

他善长自度曲,音节谐婉。词中多配有精心结撰的小序。小序不仅交代了创作的缘起,也有其独立的艺术价值,如同韵味隽永的小品文,与词珠联璧合,相映成趣。如《扬州慢》(淮左名都)一词中的小序。虚实结合,情景交融

在诗词鉴赏中,虚与实是相对的。有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,抽象为虚;当前为实,未来为虚;已知为实,未知为虚等。 虚实结合是指虚与实之间相互联系,互相渗透与互相转化,达到虚中有实,实中有虚的境界,从而丰富诗词的意象,开拓诗词的意境。虚与实之间,有时会形成强烈的对比,情景交融在一起,从而突出作者的思想情感。如在《扬州慢》(淮左名都)一词中,词的开篇即是虚写,“淮左明都”是说扬州是人们向往的大都会,“竹西佳处”化用杜牧“谁知竹西路,歌吹是杨州”一句,想象扬州昔日繁华的图景。“春风十里”虚写了往日扬州十里长街的繁荣景象,实景则是“尽荠麦青青”,往昔的繁华与今日的凄凉情景形成对比,虚实结合,寄寓着词人对昔盛今衰的感慨。下片词人设想即使是杜牧来重游扬州,面对今日萧条,也会感到心惊,即使是像杜牧那样才华横溢的诗人,怕也是“难赋深情”了。诗人的哀痛寓于其中,后实写扬州著名的景点二十四桥,桥虽仍在,却是“波心荡、冷月无声”了,随后词人又将目光对准桥边的红药,“念桥边红药,年年知为谁生?”寓情与景,冬至之日,本来不是红芍药花开的季节,但纵使冬去春回,来日红芍药花开,又有谁来欣赏它呢?花开依旧,人事已非,花开也不过徒增空城的感伤而已。 阅读下面这首诗,回答问题。

春别应令四首(其四)

萧 绎

日暮徙倚渭桥西,正见凉月与云齐。

若使月光无远近,应照离人今夜啼。

这首诗的后两句是怎样写思家的?有什么妙处?

答:________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 虚实结合,以虚写实。设想家中的妻子此时此刻因相思而啼哭,表达自己的思家之情。将游子的相思之苦表达得委婉曲折,真挚感人。冷香飞上诗句

——试论姜夔词的特色

姜夔,字尧章,号白石道人。他的词在南宋自成一家,历来备受推崇。张炎《词源》评为“古雅峭拔”,“读之使人神观飞越”;范成大说白石词“有裁云缝月之妙手,敲金戛玉之奇声”;陈郁《藏一话腴》也说白石“意到语工,不期高远而自高远”;戈载《宋七家词选》更称赞姜夔“前无古人,后无来者,真词中之圣也”;王国维虽觉姜夔词如“雾里看花,终隔一层”,但也说,“古今词人格调之高,无如白石”(《人间词话》)。 姜夔精通乐理,作词刻意求工,反复雕琢,推敲字句,追求格律。张炎说他“句法挺异”,并“删削靡曼之词”,在南宋独创一格。影响所及,当时就有史达祖、张炎、王沂孙、周密等,号为“姜派”词人。到了清代,朱彝尊倡导“浙派”词,更推姜夔为其宗师,姜夔在词史上的地位,于斯可见。 历来评论姜词的人很多,但论者对姜词的特色却莫衷一是。南宋张炎指出姜词“古雅峭拔”,“如野云孤飞,去留无迹”,其特色是“清空”;而沈义父《乐府指迷》则说“姜白石清劲知音,亦未免有生硬处”,其特色是“清劲”;清代周济《宋四家词选》又说“白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕”,其特色是“清刚”;陈廷焯《白雨斋词话》则云“姜尧章词清虚骚雅”,“白石词以清虚为体”,“白石郁处不及碧山,而清虚过之”,其特色是“清虚”;郭麔《灵芳馆词话》还说“姜张诸子,一洗华靡,独标清绮,如瘦石孤花,清笙幽磐”,其特色是“清绮”。 上述诸家的看法可综合成三种意见:其一为清空,亦即清虚;其二为清劲,亦即清刚;其三为清绮。而这三种意见的共同点就是“清”,这是姜词的最大特色。

历来词论家都把“清”作为衡量词的最高标准。清代沈样龙《论词随笔》云:“词不尚铺叙而事理自明,不尚议论而情理自见,其间全赖一‘清’字,骨理清,体格清,辞意清……则善矣。”孙麟趾《词径》提出作词十六字要诀,第一就是“清”;黄图珌《看山阁集闲笔》更说“字字清新,笔笔芳韵,方为绝妙好词”;刘熙载《艺概·词曲概》也说“词尚清空妥溜”。 姜夔是南宋著名的诗论家,著有《白石道人诗说》,他虽无直接论词的著述,但从明人杨慎《词品》所引姜夔评史达祖词的意见中也可以看出,他本人也是强调词要“清逸”的:“史邦卿之词奇秀清逸,有李长吉之韵。”而我们读姜夔的一些代表词作,也确能感到姜夔词具有“清”的特点,正如吴庠《清空质实说》中所指出的“白石质外有文,而其传诵之作,又皆有清气往来,此其所以为名家也”。

姜夔词具有“清”的特色可成定论,但究竟是清而兼空,还是清而有刚,抑或是清而且绮,正是各家分歧所在。 姜词是否有“空”“虚”的特点?张炎《词源》说得清楚,他提出“清空质实之说”,认为姜夔词清空,吴文英词质实;清空则如“野云孤飞,去留无迹”,质实则如“七宝楼台,眩人眼目,碎拆下来,不成片段”;清空的结果是“古雅峭拔”,质实的结果是“凝涩晦昧”。显然,所谓空或虚,是同板滞、堆砌相对而言的,亦即指词作能摄取事物的精神而不胶着于所写对象的外貌,显得飘逸传神而又看不出雕琢痕迹,我们把姜词与吴词对照来看,就可以感到姜词的这一特点。 姜词是否有“刚”“劲”的特点?首先,这可以从姜夔对其他作家的师承和借鉴方面说明。姜夔自述早年曾学过黄庭坚、陈师道的“江西诗派”的风格,而“江西诗派”又是师宗杜甫的,在杜甫沉雄劲健的诗风影响下,“江西诗派”作家的诗风大多也是瘦硬挺拔的。姜夔正是以江西诗的瘦硬之笔,来救周邦彦的秾繁密丽的软媚颓风的。其次,姜夔虽是婉约派词人,但这只是就他词的内容而言,在表现手法上,他显然是受了豪放派词人辛弃疾的影响,所以周济说他“脱胎稼轩,变雄健为清刚”。这是很有见地的。我们读姜夔的一些艳词,却并不感到有晚唐、“花间”及晏殊的影响,更不同于柳、黄、秦、周的爱情词,姜夔以健笔写柔情,所以沈义父才嫌其“生硬”,“生硬”就是刚劲峭拔,这确是姜词的一大特点。 姜词是否有“绮”“艳”的特点?应该说,不唯姜夔,也不唯吴文英,更不唯婉约派,就是豪放派的“苏辛”也避免不了这一点。“词为艳科”,晚唐五代以迄于宋,男女相思离别的内容,几乎成了词这种文学样式所专门表现的题材,可以说,词之有“绮”“艳”的特点,是与生俱来的。黄图珌《看山阁集闲笔》云:“词虽诗余,然贵乎香艳清幽”,“词之有气,如花之有香,勿厌其秾艳,最喜其清幽”。但姜词的绮、艳又有其特点,正如郭麔所比喻的“如瘦石孤花”。他的艳词中没有浮艳、轻薄及猥亵的成分,有的只是那种永不能忘的情爱的追忆,并夹杂了作者身世飘零的感叹,像“九疑云杳断魂啼,相思血,都沁绿筠枝”(《小重山令》),

“别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远,淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管”(《踏莎行》)这样的句子,在其他婉约派词人中是找不到的。有独特的“清绮”或“冷艳”的特征。 上述三个方面并不足以概括姜夔词的全部特色,姜词还有一个显著的特征,那就是“冷”。我们与其说姜词“清空”或“清劲”或“清绮”,还不如说姜词“清冷”。因为这一特色在姜词中是非常突出的,这一点,前人已经注意到了,陈廷焯《白雨斋词话》云:“白石词以清虚为体,而时有阴冷处,格调最高。”我们可以从姜夔的作品里体会到。如《扬州慢》:“渐黄昏、清角吹寒,都在空城”,“波心荡、冷月无声”。《暗香》:“唤起玉人,不管清寒与攀摘”“但怪得人、竹外疏花,香冷入瑶席”,“长记曾携手处,千树压、西湖寒碧”。《念奴娇》:“嫣然摇动,冷香飞上诗句。” 再读姜夔的诗:“细草穿沙雪半销,吴宫烟冷水迢迢”,

“长桥寂寞春寒夜,只有诗人一舸归”,“游人去后无歌鼓,白水青山生晚寒”。如此等等,不可尽述。

姜夔的词,包括他的诗里有如此之多的“寒”“凉”“冷”一类的字,以致在姜夔的作品中,使我们感受最强烈、印象最深刻的恐怕并不是张炎所说的那种“清空”,也并非沈义父、周济所说的那种“清劲”,更不像郭麔所说的那种“清绮”,而是由凄清的境界和幽冷的色调及作者“少年情事老来悲”的惆怅心情所形成的“清冷”,这也正是陈廷焯《白雨斋词话》以“清虚”“时有阴冷处”数语概括姜词的缘由。[赏评] 本文旁征博引,联系姜夔的大量创作实践,论述了姜夔的词作特色。文章从历来人们对姜词风格的评论谈起,将诸家的看法综合成了三种意见:其一为清空,亦即清虚;其二为清劲,亦即清刚;其三为清绮。而这三种意见的共同点就是“清”,这是姜词的最大特色。在肯定姜夔词具有“清”的特色可成定论的前提下,作者接下来详细论述了其词作究竟是清而兼空,还是清而有刚,抑或是清而且绮。最后作者认为姜词还有一个显著的特征,那就是“冷”。我们与其说姜词“清空”或“清劲”或“清绮”,还不如说姜词“清冷”。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放