第18课 科技文化成就 说课课件 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 说课课件 (共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-04-03 10:47:49 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。八下第18课

科技文化成就

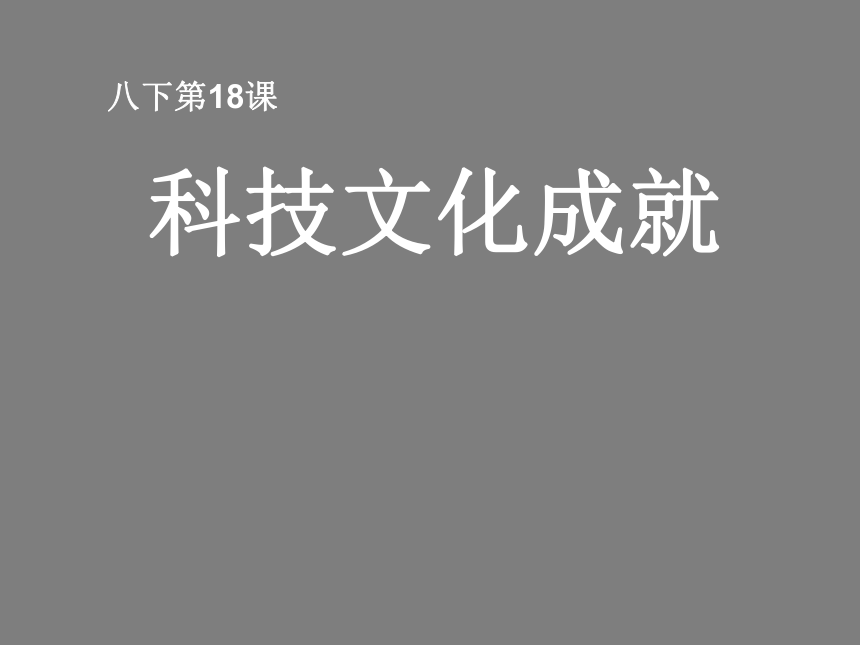

2001版 课标对比 2011版● 了解中共十一届三中全会……

● 了解社会主义市场经济体制的建立与完善……

● 了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。

● 了解中国恢复在联合国合法席位和中美建交等史实……

● 了解香港、澳门回归和海峡两岸关系改善的史实……

● 通过……了解国防和军队建设的成就。

● 从衣、食、住、行、用等方面的变化……

● 知道中共十六大会以来……

● 认识中国特色社会主义理论体系……(六)科技、教育与文化

(1)知道"两弹一星"的成功研制、"籼型杂交水稻"的培育推广等标志性成果,以及"863"计划的制定。

(2)以计算机网络技术的应用为例,说明信息技术在促进我国社会发展中的重要作用。

(3)列举九年义务教育基本普及……

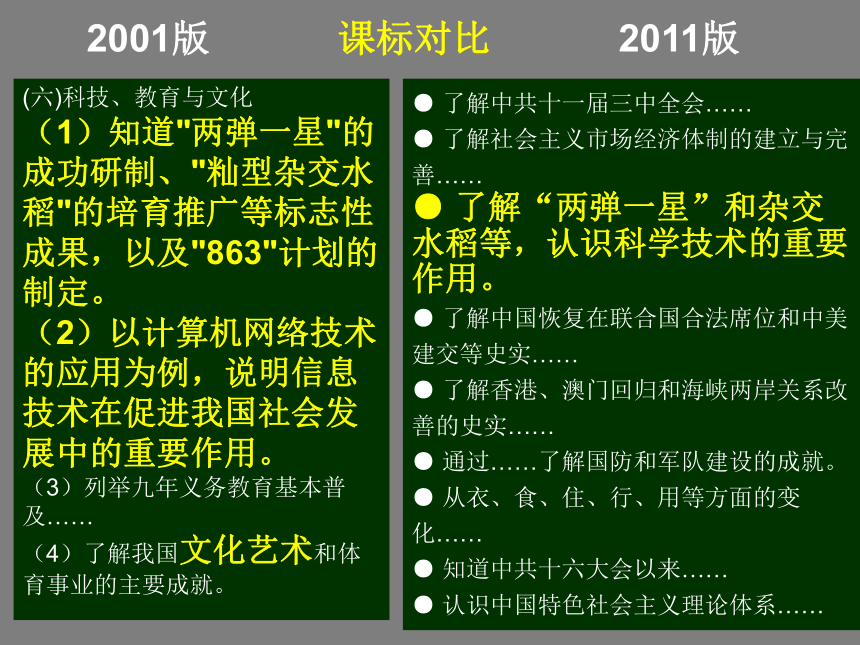

(4)了解我国文化艺术和体育事业的主要成就。2001版 教科书对比 2011版第17课 科学技术的成就(一)

一 “两弹一星”

二 籼型杂交水稻

第18课 科学技术的成就(二)

一 863计划

二 计算机网络技术的应用

第20课 百花齐放 百家争鸣

一 文学的繁荣

二 艺术的发展

三 走向世界体育强国第19课 科技文化成就

一 从“两弹一星”到漫步

太空

二 杂交水稻和青蒿素

三 文化事业的发展本课在本册教科书中的位置 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

第19课 社会生活的变迁

第20课 活动课:生活环境的巨大变化第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

第19课 社会生活的变迁

第20课 活动课:生活环境的巨大变化第19课 科技文化成就

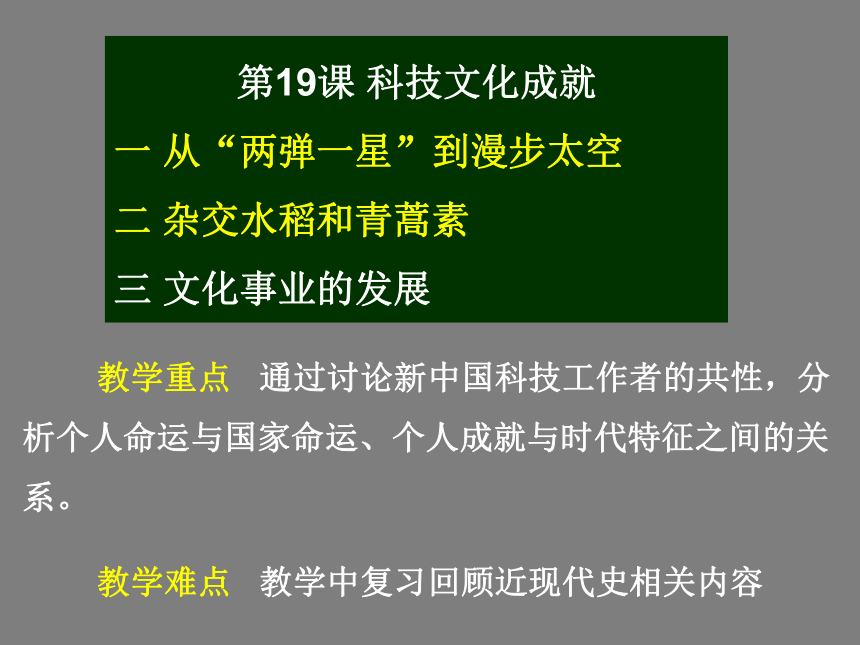

一 从“两弹一星”到漫步太空

二 杂交水稻和青蒿素

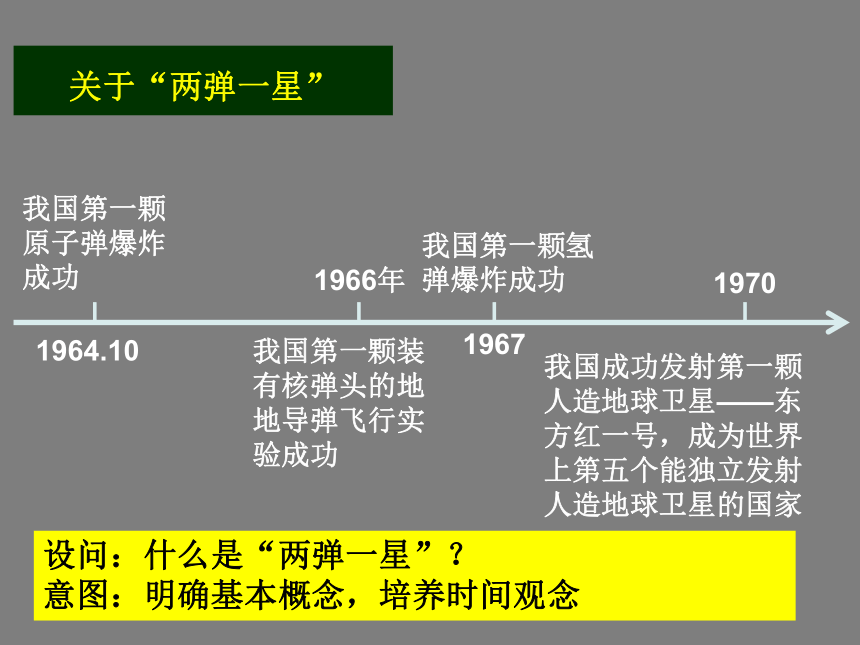

三 文化事业的发展 教学重点 通过讨论新中国科技工作者的共性,分析个人命运与国家命运、个人成就与时代特征之间的关系。 教学难点 教学中复习回顾近现代史相关内容我国第一颗氢弹爆炸成功设问:什么是“两弹一星”?

意图:明确基本概念,培养时间观念关于“两弹一星”1964.101966年我国成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家我国第一颗原子弹爆炸成功19671970我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行实验成功第19课 科技文化成就

一 从“两弹一星”到漫步太空

二 杂交水稻和青蒿素

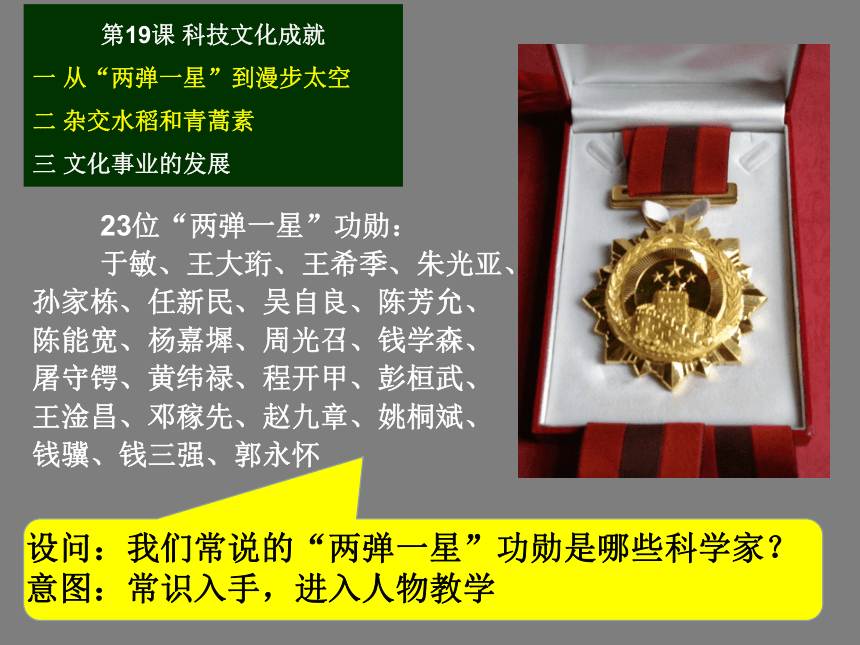

三 文化事业的发展23位“两弹一星”功勋:

于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀设问:我们常说的“两弹一星”功勋是哪些科学家?

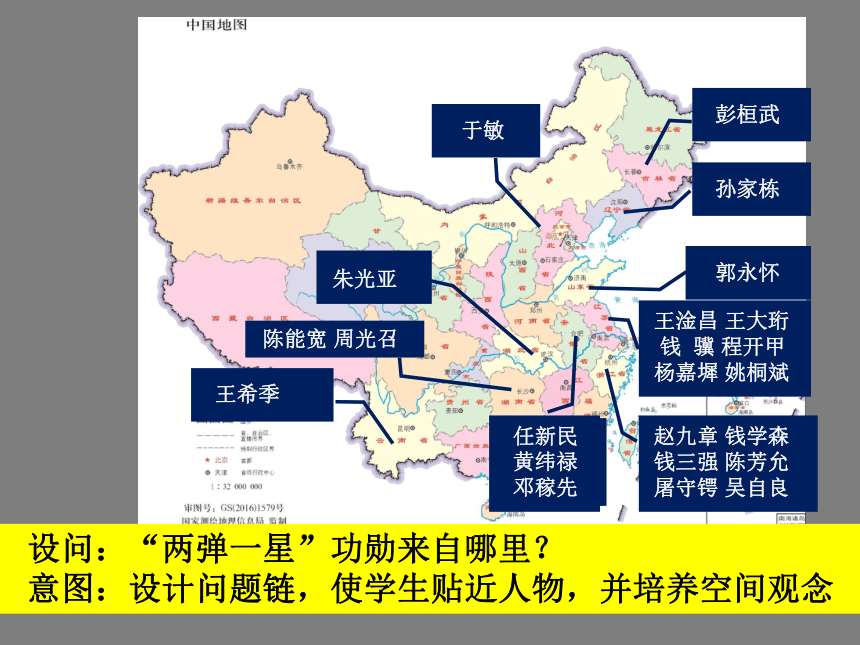

意图:常识入手,进入人物教学 设问:“两弹一星”功勋来自哪里?

意图:设计问题链,使学生贴近人物,并培养空间观念赵九章 钱学森

钱三强 陈芳允

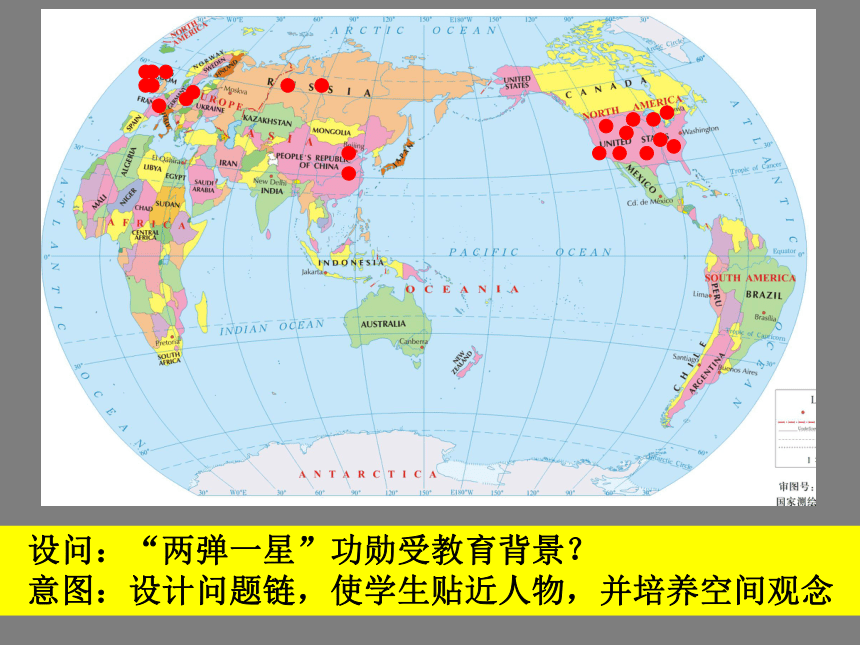

屠守锷 吴自良王淦昌?王大珩 钱? 骥 程开甲? 杨嘉墀 姚桐斌王希季孙家栋郭永怀于敏彭桓武陈能宽 周光召朱光亚任新民? 黄纬禄 邓稼先 设问:“两弹一星”功勋受教育背景?

意图:设计问题链,使学生贴近人物,并培养空间观念 我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了。设问:科学家们的共同目标是什么?

意图:设计问题链,使学生贴近人物设问:为了巩固国防,新中国还曾经做过哪些努力?它们之间有什么联系?

意图:回顾历史,并培养时间观念以及用联系的方法分析问题的能力组建第二炮兵部队设问:新中国为什么极为关注国防建设?以元勋为代表的科学家投身祖国国防建设的价值和意义何在?

意图:在回顾历史中,理解历史人物、理解历史与现实意图:按要求阅读材料,提取信息,深入了解历史人物,培养阅读、分析和解决问题的能力。活动设计:

分组阅读“两弹一星”元勋生平

要求:

①将科学家按照“两弹一星”进行分类,并图示;

②任选一位元勋生平精读。请分别找出反映他“求实求真”、“爱国奉献”品格的事迹;

③按照示例进行仿写。示例:

彭桓武(1915.10.06~2007.02.28),生于吉林长春,理论物理学家。在英国爱丁堡大学获博士学位。曾参与并领导了中国的原子弹、氢弹的研制计划。 设问:如何看待我国“两弹一星”的成功?它是否只是解决了我国的国防问题?设计意图:培养学生分析问题时的国际意识。1492年哥伦布达到美洲之际,中国处于明朝中期。此后我们看中国史就要适度渗透全球化的意识。而自鸦片战争史之后,我们看待中国史就一定要保持国际视野。站在国际的角度,也才更容易理解我国研制“两弹一星”的意义和科学家们的人生价值。关于漫步太空 一般认为,航天精神包括:艰苦奋斗的精神、用于攻坚的精神、开拓创新的精神、无私奉献的精神。

请就其中任意一项内容,查找相关资料,编辑汇总,完成一份手抄报。意图:在“两弹一星”部分,老师提供资料,学生阅读并完成任务。在此基础上,针对学生相对比较熟悉神舟飞船的一系列成功的情况,要求学生主动查找资料,完成任务,以培养搜集、整理信息的能力。太空合作与人类命运共同体

设问:我国已经实现了载人航天和太空行走。在利用太空的问题上,国际上有哪些规定?太空合作与我国的发展有什么关系?太空法

意图:拓展延伸,开阔视野。关于“一带一路”和“人类命运共同体”的相关问题,随时渗透,加强理解,避免功利识记。关于杂交水稻的现实意义 2017年3月31日,联合国粮食及农业组织等多家机构在布鲁塞尔联合发布了《2017年全球粮食危机》报告。报告称,尽管国际社会为解决粮食不安全做出努力,世界各地处于严重粮食不安全状态的人数还是出现大幅攀升。

报告指出,全球各地2015-2016年间面临严重粮食不安全的人口从8000万猛增至1.08亿,而且这一数字仍在持续飙升之中,这种情况反映出受影响国家的民众在粮食生产和供应方面所面临的困境,而造成这一局面的主要原因包括冲突、当地市场食品价格空前高涨和厄尔尼诺现象导致的诸如干旱和不稳定降雨等极端天气条件。

报告认为,在十个最严重的人道主义危机中有九个是由内部冲突所驱动,充分说明了和平与粮食安全之间的紧密联系。【追梦中国·影响力】袁隆平:稻田“守望者”关于杂交水稻为何说中国水稻育种震惊了世界?

组建第二炮兵部队 1976-2005,全国累计种植籼型杂交水稻面积约3.4亿公顷,增产稻谷4.5亿多吨。关于杂交水稻意图:回顾旧知,认识科学技术的重要作用。关于青蒿素 在1949—1950年,也就是新中国刚刚成立的时候,全国病例约有3000万例,死亡率约1%,是一个非常可怕的数字。即使到了1970年,也还有2000万以上。很多农民们到了收获季节不是到田地里农忙,而是在家里“打摆子”。

全国从3000万到现在40例病例数,我国经历了一段长期艰难的过程。 根据世界卫生组织2013年12月发布的数据: As a result, an estimated 207 million cases (uncertainty interval, 135–287 million) and 627 000 malaria deaths (uncertainty interval, 473 000–789 000) are estimated to have occurred in 2012.

2012年约有2.07亿疟疾病例(不确定范围为1.35亿至2.87亿),有62.7万人死亡(不确定范围为47.3万至78.9万人)。自2000年以来,全球疟疾死亡率已下降42%,世卫组织非洲区域降幅达49%。大多数死亡发生在非洲儿童中,那里每分钟便有一名儿童死于疟疾。 屠呦呦于2015年12月 7日下午在瑞典卡罗琳医学院演讲时说:“中国医药学是一个伟大的宝藏,青蒿素正是从这一宝藏中发掘出来的。没有大家无私的团队合作精神,我们不可能在那么短的时间内把青蒿素献给世界。”设问:屠呦呦这段演讲表达的两个主要观点是什么?并谈谈你的感想。意图:分析文本,理解中医药对世界医学的贡献,树立文化自信。意图:按要求阅读材料,提取信息,深入了解历史人物,培养阅读、分析和解决问题的能力。活动设计:

分组阅读“两弹一星”元勋生平

要求:

①将科学家按照“两弹一星”进行分类,并图示;

②任选一位元勋生平精读。请分别找出反映他“求实求真”、“爱国奉献”品格的事迹;

③按照示例进行仿写。示例:

彭桓武(1915.10.06~2007.02.28),生于吉林长春,理论物理学家。在英国爱丁堡大学获博士学位。曾参与并领导了中国的原子弹、氢弹的研制计划。活动设计:

请分组将“两弹一星”元勋、袁隆平、屠呦呦的生年补充在时间轴上。

在新中国建设过程中,还涌现出哪些劳动者的楷模?你知道黄大年、黄旭华、南仁东吗?请一并补充完成。

讨论:

如何看待这些时代楷模的精神?你认为个人命运与国家命运是什么关系?“两弹一星”的研制:中国承诺不首先使用核武器载人航空成功:中国实施载人航天工程完全出于和平目的(胡近涛)籼型杂交水稻:杂交水稻国外推广超300万公顷 每年为世界解决千万人吃饭问题青蒿素:寄生虫病千百年来始终困扰着人类,并一直是全球重大医疗健康问题之一。寄生虫疾病对世界贫困人口的影响尤其严重。今年的诺贝尔生理学或医药学奖获奖者(屠呦呦),在最具破坏性的寄生虫疾病防治方面作出了革命性的贡献。设问:如何理解中国科技成就的世界意义?如何理解“大国担当”?谢谢!

科技文化成就

2001版 课标对比 2011版● 了解中共十一届三中全会……

● 了解社会主义市场经济体制的建立与完善……

● 了解“两弹一星”和杂交水稻等,认识科学技术的重要作用。

● 了解中国恢复在联合国合法席位和中美建交等史实……

● 了解香港、澳门回归和海峡两岸关系改善的史实……

● 通过……了解国防和军队建设的成就。

● 从衣、食、住、行、用等方面的变化……

● 知道中共十六大会以来……

● 认识中国特色社会主义理论体系……(六)科技、教育与文化

(1)知道"两弹一星"的成功研制、"籼型杂交水稻"的培育推广等标志性成果,以及"863"计划的制定。

(2)以计算机网络技术的应用为例,说明信息技术在促进我国社会发展中的重要作用。

(3)列举九年义务教育基本普及……

(4)了解我国文化艺术和体育事业的主要成就。2001版 教科书对比 2011版第17课 科学技术的成就(一)

一 “两弹一星”

二 籼型杂交水稻

第18课 科学技术的成就(二)

一 863计划

二 计算机网络技术的应用

第20课 百花齐放 百家争鸣

一 文学的繁荣

二 艺术的发展

三 走向世界体育强国第19课 科技文化成就

一 从“两弹一星”到漫步

太空

二 杂交水稻和青蒿素

三 文化事业的发展本课在本册教科书中的位置 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

第19课 社会生活的变迁

第20课 活动课:生活环境的巨大变化第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第三单元 中国特色社会主义道路

第四单元 民族团结与祖国统一

第五单元 国防建设与外交成就

第六单元 科技文化与社会生活

第18课 科技文化成就

第19课 社会生活的变迁

第20课 活动课:生活环境的巨大变化第19课 科技文化成就

一 从“两弹一星”到漫步太空

二 杂交水稻和青蒿素

三 文化事业的发展 教学重点 通过讨论新中国科技工作者的共性,分析个人命运与国家命运、个人成就与时代特征之间的关系。 教学难点 教学中复习回顾近现代史相关内容我国第一颗氢弹爆炸成功设问:什么是“两弹一星”?

意图:明确基本概念,培养时间观念关于“两弹一星”1964.101966年我国成功发射第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家我国第一颗原子弹爆炸成功19671970我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行实验成功第19课 科技文化成就

一 从“两弹一星”到漫步太空

二 杂交水稻和青蒿素

三 文化事业的发展23位“两弹一星”功勋:

于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武、王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀设问:我们常说的“两弹一星”功勋是哪些科学家?

意图:常识入手,进入人物教学 设问:“两弹一星”功勋来自哪里?

意图:设计问题链,使学生贴近人物,并培养空间观念赵九章 钱学森

钱三强 陈芳允

屠守锷 吴自良王淦昌?王大珩 钱? 骥 程开甲? 杨嘉墀 姚桐斌王希季孙家栋郭永怀于敏彭桓武陈能宽 周光召朱光亚任新民? 黄纬禄 邓稼先 设问:“两弹一星”功勋受教育背景?

意图:设计问题链,使学生贴近人物,并培养空间观念 我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了。设问:科学家们的共同目标是什么?

意图:设计问题链,使学生贴近人物设问:为了巩固国防,新中国还曾经做过哪些努力?它们之间有什么联系?

意图:回顾历史,并培养时间观念以及用联系的方法分析问题的能力组建第二炮兵部队设问:新中国为什么极为关注国防建设?以元勋为代表的科学家投身祖国国防建设的价值和意义何在?

意图:在回顾历史中,理解历史人物、理解历史与现实意图:按要求阅读材料,提取信息,深入了解历史人物,培养阅读、分析和解决问题的能力。活动设计:

分组阅读“两弹一星”元勋生平

要求:

①将科学家按照“两弹一星”进行分类,并图示;

②任选一位元勋生平精读。请分别找出反映他“求实求真”、“爱国奉献”品格的事迹;

③按照示例进行仿写。示例:

彭桓武(1915.10.06~2007.02.28),生于吉林长春,理论物理学家。在英国爱丁堡大学获博士学位。曾参与并领导了中国的原子弹、氢弹的研制计划。 设问:如何看待我国“两弹一星”的成功?它是否只是解决了我国的国防问题?设计意图:培养学生分析问题时的国际意识。1492年哥伦布达到美洲之际,中国处于明朝中期。此后我们看中国史就要适度渗透全球化的意识。而自鸦片战争史之后,我们看待中国史就一定要保持国际视野。站在国际的角度,也才更容易理解我国研制“两弹一星”的意义和科学家们的人生价值。关于漫步太空 一般认为,航天精神包括:艰苦奋斗的精神、用于攻坚的精神、开拓创新的精神、无私奉献的精神。

请就其中任意一项内容,查找相关资料,编辑汇总,完成一份手抄报。意图:在“两弹一星”部分,老师提供资料,学生阅读并完成任务。在此基础上,针对学生相对比较熟悉神舟飞船的一系列成功的情况,要求学生主动查找资料,完成任务,以培养搜集、整理信息的能力。太空合作与人类命运共同体

设问:我国已经实现了载人航天和太空行走。在利用太空的问题上,国际上有哪些规定?太空合作与我国的发展有什么关系?太空法

意图:拓展延伸,开阔视野。关于“一带一路”和“人类命运共同体”的相关问题,随时渗透,加强理解,避免功利识记。关于杂交水稻的现实意义 2017年3月31日,联合国粮食及农业组织等多家机构在布鲁塞尔联合发布了《2017年全球粮食危机》报告。报告称,尽管国际社会为解决粮食不安全做出努力,世界各地处于严重粮食不安全状态的人数还是出现大幅攀升。

报告指出,全球各地2015-2016年间面临严重粮食不安全的人口从8000万猛增至1.08亿,而且这一数字仍在持续飙升之中,这种情况反映出受影响国家的民众在粮食生产和供应方面所面临的困境,而造成这一局面的主要原因包括冲突、当地市场食品价格空前高涨和厄尔尼诺现象导致的诸如干旱和不稳定降雨等极端天气条件。

报告认为,在十个最严重的人道主义危机中有九个是由内部冲突所驱动,充分说明了和平与粮食安全之间的紧密联系。【追梦中国·影响力】袁隆平:稻田“守望者”关于杂交水稻为何说中国水稻育种震惊了世界?

组建第二炮兵部队 1976-2005,全国累计种植籼型杂交水稻面积约3.4亿公顷,增产稻谷4.5亿多吨。关于杂交水稻意图:回顾旧知,认识科学技术的重要作用。关于青蒿素 在1949—1950年,也就是新中国刚刚成立的时候,全国病例约有3000万例,死亡率约1%,是一个非常可怕的数字。即使到了1970年,也还有2000万以上。很多农民们到了收获季节不是到田地里农忙,而是在家里“打摆子”。

全国从3000万到现在40例病例数,我国经历了一段长期艰难的过程。 根据世界卫生组织2013年12月发布的数据: As a result, an estimated 207 million cases (uncertainty interval, 135–287 million) and 627 000 malaria deaths (uncertainty interval, 473 000–789 000) are estimated to have occurred in 2012.

2012年约有2.07亿疟疾病例(不确定范围为1.35亿至2.87亿),有62.7万人死亡(不确定范围为47.3万至78.9万人)。自2000年以来,全球疟疾死亡率已下降42%,世卫组织非洲区域降幅达49%。大多数死亡发生在非洲儿童中,那里每分钟便有一名儿童死于疟疾。 屠呦呦于2015年12月 7日下午在瑞典卡罗琳医学院演讲时说:“中国医药学是一个伟大的宝藏,青蒿素正是从这一宝藏中发掘出来的。没有大家无私的团队合作精神,我们不可能在那么短的时间内把青蒿素献给世界。”设问:屠呦呦这段演讲表达的两个主要观点是什么?并谈谈你的感想。意图:分析文本,理解中医药对世界医学的贡献,树立文化自信。意图:按要求阅读材料,提取信息,深入了解历史人物,培养阅读、分析和解决问题的能力。活动设计:

分组阅读“两弹一星”元勋生平

要求:

①将科学家按照“两弹一星”进行分类,并图示;

②任选一位元勋生平精读。请分别找出反映他“求实求真”、“爱国奉献”品格的事迹;

③按照示例进行仿写。示例:

彭桓武(1915.10.06~2007.02.28),生于吉林长春,理论物理学家。在英国爱丁堡大学获博士学位。曾参与并领导了中国的原子弹、氢弹的研制计划。活动设计:

请分组将“两弹一星”元勋、袁隆平、屠呦呦的生年补充在时间轴上。

在新中国建设过程中,还涌现出哪些劳动者的楷模?你知道黄大年、黄旭华、南仁东吗?请一并补充完成。

讨论:

如何看待这些时代楷模的精神?你认为个人命运与国家命运是什么关系?“两弹一星”的研制:中国承诺不首先使用核武器载人航空成功:中国实施载人航天工程完全出于和平目的(胡近涛)籼型杂交水稻:杂交水稻国外推广超300万公顷 每年为世界解决千万人吃饭问题青蒿素:寄生虫病千百年来始终困扰着人类,并一直是全球重大医疗健康问题之一。寄生虫疾病对世界贫困人口的影响尤其严重。今年的诺贝尔生理学或医药学奖获奖者(屠呦呦),在最具破坏性的寄生虫疾病防治方面作出了革命性的贡献。设问:如何理解中国科技成就的世界意义?如何理解“大国担当”?谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化