第四节 动能和势能

图片预览

文档简介

第四节 动能和势能

教学任务分析

在前两节内容能量的转化及量度的学习和认识简单机械的基础上,学生对能量转化的普遍意义及使用机械过程中的能量转化问题和转化效率有了一个初步的了解。本单元(教科书第4—8节)旨在对几种典型的能量及其转化作进一步的探讨,逐步揭示能量转化和转移中量的关系和方向性,为最后一节“能的转化和守恒”的学习做好全面的铺垫。

教材通过对生活实例的分析,分别导出动能和势能的概念,并安排实验让学生探究决定动能和势能大小的因素,主动的获取知识。通过研究摆锤的摆动和滚摆实验来说明动能和重力势能的相互转化及在一定的条件下机械能的总量不变。动能和势能的相互转化过程中,机械能减少转化为内能的问题安排在下一节学习,在这里以思考的形式出现。最后教材以讨论的形式分析了人造卫星绕地球运行过程中动能和势能的相互转化,目的是加强科学知识与现代科技的联系,使学生了解所学的科学知识,也可以用来解释一些高科技中的问题,激发学生学习科学的兴趣。

教学目标

知识与技能

1.知道动能、势能的概念。

2.通过探究,了解动能、重力势能、弹性势能的大小的决定因素,并能解释简单的现象。

3.理解动能和势能的相互转化,以及机械能守恒的条件

4.能解释一些有关动能、重力势能、弹性势能之间相互转化的简单现象。

过程与方法

1.通过类比的方法来启发学生比较动能的大小,在探究机械能的转化和守恒的过程中渗透实验加推理的科学方法。

2.注重体现以学生为主体的活动、实验、探究的过程,通过对实验现象的观察、分析归纳、推理,让学生体验研究的过程及科学的方法。

情感、态度与价值观

1.通过多种形式的体验、探究活动,进一步激发学生的学习兴趣。

2.以分析人造地球卫星运行过程中能量的转化及频闪照相技术的介绍为载体,让学生了解前沿科学的发展,进一步增强学生对科学的热爱。

教学重点和难点

重点:动能、势能大小的决定因素,机械能的转化和守恒的条件。

难点:机械能转化过程中守恒的条件。

教学设计思想

在本节课中以“物体具有做功的本领,是因为它具有能”作为新知识的增长点,通过各种情境为学生提供丰富的感性知识,引导学生对其进行分析得出“运动的物体”、“举高的物体”、“发生弹性形变的物体”能做功,从而让学生主动建构动能、重力势能、弹性势能的概念。以问题情境为切入点,引导学生通过探究活动来了解影响动能、势能大小的因素。

以“勇敢者的游戏”作为探究机械能转化和守恒知识的切入点,激发学思考“游戏为何是安全的?”通过实验加推理的方法来得出“在没有摩擦阻力时,动能和势能在相互转化过程中,机械能总保持不变,并通过多个具体的实例分析加深学生的对这部分知识的理解。

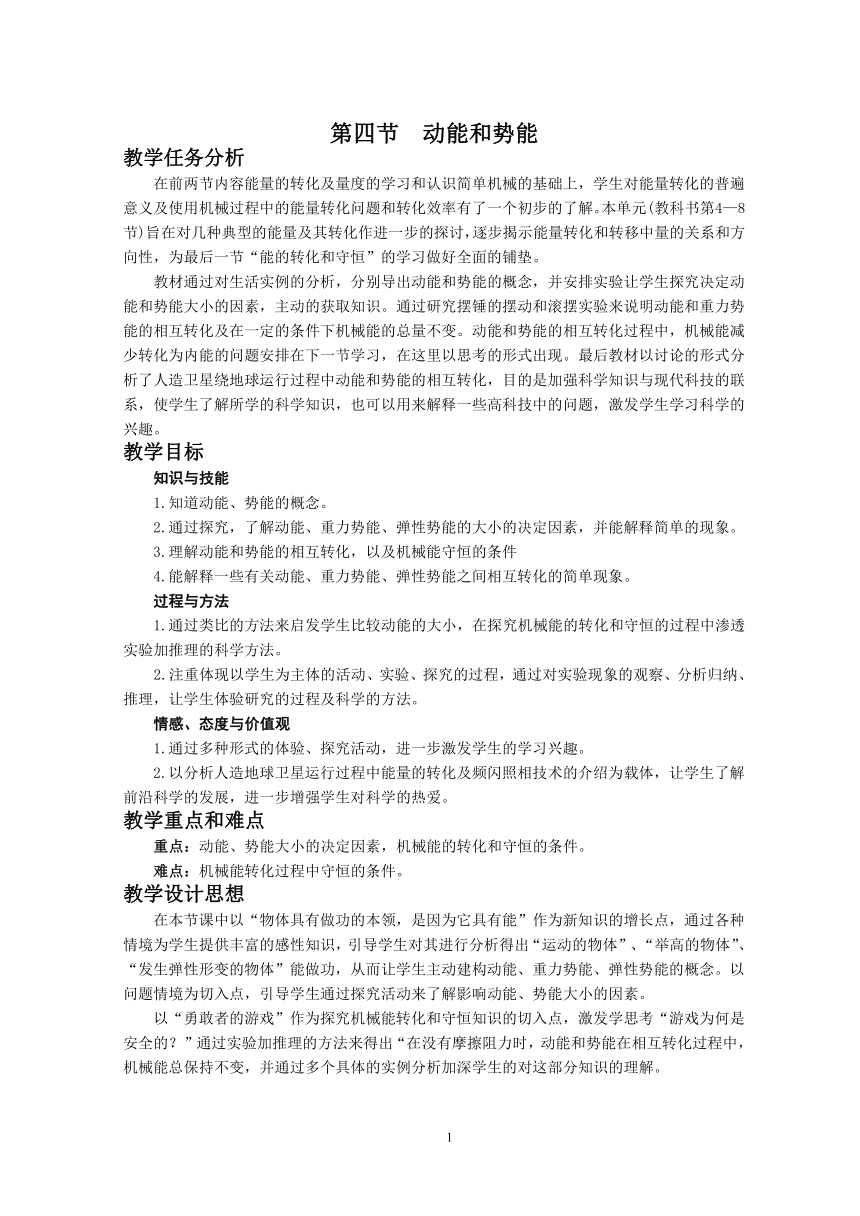

教学流程

教学资源与器材准备

木块、钉子、锤、空矿泉水瓶、烧杯、水、沙盆、单摆、滚摆、橡皮筋、纸飞机

教学过程设计

第1课时

一、创设情景,引入新课。

展示图片:建筑工地的安全警示牌。

师生分析:这几张图片的共同特点,防止高处落下物体对人造成的伤害。

提问:高处落下的物体为什么会对人造成伤害?

(引导学生从做功的角度分析)

二、进行新课教学

1.动能

讲述:一个物体能做功,我们说它具有能,物体由于运动而具有的能叫动能。

举例:掷出的铅球,投出的篮球,抛出的乒乓球都有动能。

提问:那么他们的动能一样大吗?你是如何来比较他们动能的大小?

学生根据生活中的经验来分析动能的大小。

引导:类比力的作用效果。

(评述:为下面的实验进行铺垫,学生要研究影响动能大小的因素,首先要会比较动能的大小。学生在学习力的时候曾通过风吹树动来感受风,通过力的作用效果来感受力,故这里可以引导学生与其进行类比。)

提问:结合你的生活经验,通过具体的例子,说说动能的大小可能和哪些因素有关?

学生通过一定的事实依据进行猜测则可能有:

⑴和质量有关,人如果被掷出的铅球砸到比投出的篮球砸到,受到的伤害要大得多。

⑵和速度有关,轻轻投出的篮球,人即使被砸到也不很疼,但被急速传来的篮球砸一下,可能就要受伤了。

师生小结:可能和物体的质量(m)和速度(v)有关。

实验验证:

⑴学生阅读教材中实验的步骤,体会实验的设计思想(控制变量)及比较动能大小的方法。

(评述:培养学生良好的实验习惯,感受实验设计的精髓。)

⑵根据教材中的步骤进行实验验证。

学生小结:运动物体的质量越大,速度越大,动能就越大。

思考:在实际生活中还有哪些例子能证明上述的结论?

学生联系实际,举例说明

2.重力势能

讲述:被举高物体具有势能叫重力势能。

举例:窗口扔出的纸团、举高的粉笔盒、阳台栏杆上的花盆等都具有重力势能。

提问:它们的势能相同吗?重力势能的大小该如何比较呢?

引导学生根据生活经验来比较物体的势能的大小,并说出比较重力势能大小的方法,如:如果砸到地面上,可比较地面的凹陷程度等。

提问:根据你的经验重力势能的大小可能跟哪些因素有关?

⑴引导学生根据生活经验进行猜测。

出示实验器材:空矿泉水瓶、沙盆、一大烧杯水。

⑵小组讨论:怎样用所给的器材验证你的猜想?

⑶组间交流,并选择合适的方案进行实验验证。

⑷结论:物体的质量越大,位置越高,具有的重力势能就越大。

思考:从做功的角度考虑,物体的势能怎么来的?

引导学生从做了多少功,增加了多少能的角度计算被举高物体的势能大小,即:

物体增加的势能=W=FS=Gh,

引导:从上述计算过程说明势能的大小和哪些因素有关?

学生体会:和实验的结论一样吗?

(评述:引导学生感受知识的内在联系,将所学知识融会贯通。)

3.弹性势能

演示:用橡皮筋弹射纸飞机

提问:在上述过程中,飞机的动能是从哪里来的?说明了什么?

引导学生分析得出拉长的橡皮筋具有能。

讲述:发生弹性形变的物体也能做功,物体由于发生形变而具有的势能叫弹性势能。你能举一些生活中的例子吗?

(由学生举例说明具有弹性势能的各种物体。如弹弓、弩、机械手表等。)

提问:弹性势能的大小跟哪些因素有关?你能用这个橡皮筋给大家做个演示吗?

学生演示:用橡皮筋将纸飞机弹射出不同的距离。

(评述:以学生曾玩过的游戏为知识的切入点,提高学生学习的兴趣,体现玩中学,做中学的思想。同时让学生上台演示,是对学生想法的肯定,挖掘学科内在的对学生的激励作用。)

小结:弹性势能的大小跟物体的形变的大小有关。物体的形变越大,弹性势能就越大。

三、课堂小结、布置作业

第2课时

一、创设情景,引入新课。

演示:教师用手举高粉笔。

提问:粉笔具有什么能?

演示:将举高的粉笔放手,让其自由落下。

提问:粉笔又具有什么能?这种能量从何而来?你为什么这样判断?

讲述:许多事例证明,机械能是可以相互转化的。你能举出一些机械能转化的例子吗?

学生举例(教师引导 “动能←→重力势能”、“动能←→弹性势能”、“重力势能←→弹性势能”)

二、进行新课教学

出示目标:今天我们要研究机械能转化中的量的问题。

小实验:勇敢者的游戏,出示单摆,请一位胆大的学生站在单摆前,保持头部不动,教师将摆锤拉至该学生的眉心处放下,让小锤自由摆动。

思考:为什么没有砸到勇敢者的鼻子?

引导学生先分析该过程的机械能转化(注意分段表达:从最高点到最低点,再从最低点到最高点)。

追问:真的保持不变吗?

(评述:通过具体的情境引导学生发现问题,培养学生的问题意识。)

演示:摆球的摆动 滚摆的运动

观察:每次都会上升到比原来的高度略低的位置。

提问:为什么?减少的哪部分机械能到哪里去了?

引导学生分析是由于受到摩擦等阻力的缘故(从最高点到最低点的过程中,势能大部分转化为动能,其中一小部分由于摩擦而转化为内能;同理从最低点到最高点的过程也是如此。)

提问:如果受到的摩擦阻力再小一点呢?再小一点呢?……

(评述:引导学生通过理想实验得出结论,理想实验是一种重要的科学方法。)

小结:如果没有受到摩擦等阻力,动能和势能在相互转化过程中,机械能的总量保持不变。

说一说:让学生根据课本上的两幅图(撑杆跳、水力发电)来说一说其中能量是如何转变的。

要求学生讲清各个阶段的机械能的转化。

例:助跑→杆形变最大

杆形变最大→杆变直,人到最高点

人在最高点→落地

讨论:人造卫星从近地点运动到远地点的过程中,它的动能和势能是如何变化的。

(教师先介绍:轨道特点、近地点、远地点)

三、课堂小结及布置作业(略)

(评述:教学中教师应努力寻找新旧知识联系的纽带,通过创设符合教学内容的情境,帮助学生建构当前所学的知识,把新概念纳入到原有的认知结构中,使认知结构发生变革和重组,形成网络结构的知识。例如本节课中学生的动能、势能概念的建立过程及探究机械能的转化和守恒的活动中,教师充当的是学生建构知识的积极帮助者和引导者,为学生提供了丰富的感性材料,让学生在具体的情境中主动建构,体现了新课程的理念。)

教学资料链接

1.动能势能的相对性

动能的大小是由质量和速度这两个因素决定的。在机械运动中,物体运动速度的确定是需要参照物的。因此,物体的动能具有一定的相对性。如飞机怕鸟,当高速飞行的飞机,与迎面而来的鸟相撞,虽然鸟的质量不大,但以飞机为参照物,则飞行的鸟具有很快的速度,会产生很大的动能,对飞机产生很大的破坏力,造成机毁人亡的事故。飞机有时不怕枪弹,当枪弹与飞机以相同的速度同向飞行时,以飞机为参照物,则枪弹的速度为零,对飞机来说,枪弹没有动能,根本不会对飞机造成损害,高速飞行的飞机上的飞行员甚至还可以用手抓住子弹。

2.第一颗人造卫星上天

1957年10月14日以后,每到夜晚,如天气晴朗,世界许多国家和地区(例如北京)可以看见一颗闪闪发亮的星星,自东向西缓缓地在夜空漂游而去.它周而复始地如此循环了一年多,才从太空消失.这是宇宙从未有过的景观,它的出现,今世界观震惊、激历。它标志着人类征服太空的新纪无。它就是1957年月4日原苏联发射的世界是上第一颗人造成地球卫星“人造地球卫星1号”,这是人类历史潮流的伟大事件,人类科学的伟大成就。从此,人类开始实现“不会永远停留在地球上”的宏伟目标。

世界第一颗人造卫星——“人造地球卫星1号”,是在原苏联火箭和航天专家科罗廖夫博士领导下建造成和发射的。

这颗卫星是用铝合金做成的圆筒,直径58公分,重83.6公斤,圆球外有四根弹簧鞭状天线,一对长240厘米,另一对长290厘米,卫星内部装有两台无线电发射机,频率分别为20.005和40.002兆赫,采用一般电报讯号形式,两个信号持续时间约0.3秒,间歇时间亦为0.3秒,此外还有一台磁强计、一台辐射计数器、测量卫星内部温度和压力的感应原件及作为电源用的化学电池。

这颗人造地球卫星安装在三级火箭的最顶端,随着一声巨响,火箭载着卫星射向天空,第一级火箭燃烧完了自动脱落,第二级火箭发动机推动其上升,第二级燃烧完了自动脱落,火箭变得更轻了,飞行速度更快了。

随着速度的增加和空气阻力的减速减小,它爬得越高,第三级火箭把卫星送到大所层以上,人造成卫星从第三级火箭弹出,达到第一宇宙速度,进入环绕地球轨道独自在太空飞行。

这颗卫星的远地点为964.1公里,近地点为228.5公里,是一条椭圆轨道。这条轨道的平面与地球赤道平面的夹角为65度。飞行速度为每小时28565.1公里,是波音飞机速度的30倍。它环绕地球一周的时间是96.2分钟,比原来预计需要的时间多用了1分2秒。

这颗人造地球卫星,在晴朗的夜空中飞行,像一颗星星在天上移动,甚至可以用肉眼直接看到它。

它在绕地球运转的过程中,搜集了很多有价值的资料。它用电子仪器测量了地球大气高层的密度和压力,并通过无线电信号,把这些科学数据发射回原苏联的地面雷达跟踪站。

这颗卫星在天空运行392天,绕地球飞了1400圈,行程6000万公里,于1958年11月4日陨落。

为了纪念人类进入宇宙空间的这一伟大创举,原苏联在莫斯科的列宁山上建立了一座纪念碑,碑顶安放着这颗人造天体的复制品。

一个月之后,苏联又发射了第二颗人造卫星,在这颗卫星中还带了一条小狗“莱卡”。很明显,原苏联已经计划把人送上太空。

随着原苏联第一颗人造成地球卫星的发射成功,紧紧接着又有一些国家发射了人造成地球卫星,像美国、法国、中国、英国、澳大利亚、日本、印度等。到目前为止,全世界一共发射了2000多颗人造成卫星。中国发射的第一颗人造卫星是在1970年,取名“东方红号”,人们可以清楚听到它发回的东方红乐曲。它们分别行使着各种职能,为人类服务。

人类利用人造天体研究太空利用宇宙的时代开始了。

创设情境,引入新课

建构动能的概念

建构重力势能的概念

建构动弹性能的概念

探究大小的决定因素

重力势能

弹性势能

势能

动能

探究机械能的转化与守恒。

机械能

应用

PAGE

5

教学任务分析

在前两节内容能量的转化及量度的学习和认识简单机械的基础上,学生对能量转化的普遍意义及使用机械过程中的能量转化问题和转化效率有了一个初步的了解。本单元(教科书第4—8节)旨在对几种典型的能量及其转化作进一步的探讨,逐步揭示能量转化和转移中量的关系和方向性,为最后一节“能的转化和守恒”的学习做好全面的铺垫。

教材通过对生活实例的分析,分别导出动能和势能的概念,并安排实验让学生探究决定动能和势能大小的因素,主动的获取知识。通过研究摆锤的摆动和滚摆实验来说明动能和重力势能的相互转化及在一定的条件下机械能的总量不变。动能和势能的相互转化过程中,机械能减少转化为内能的问题安排在下一节学习,在这里以思考的形式出现。最后教材以讨论的形式分析了人造卫星绕地球运行过程中动能和势能的相互转化,目的是加强科学知识与现代科技的联系,使学生了解所学的科学知识,也可以用来解释一些高科技中的问题,激发学生学习科学的兴趣。

教学目标

知识与技能

1.知道动能、势能的概念。

2.通过探究,了解动能、重力势能、弹性势能的大小的决定因素,并能解释简单的现象。

3.理解动能和势能的相互转化,以及机械能守恒的条件

4.能解释一些有关动能、重力势能、弹性势能之间相互转化的简单现象。

过程与方法

1.通过类比的方法来启发学生比较动能的大小,在探究机械能的转化和守恒的过程中渗透实验加推理的科学方法。

2.注重体现以学生为主体的活动、实验、探究的过程,通过对实验现象的观察、分析归纳、推理,让学生体验研究的过程及科学的方法。

情感、态度与价值观

1.通过多种形式的体验、探究活动,进一步激发学生的学习兴趣。

2.以分析人造地球卫星运行过程中能量的转化及频闪照相技术的介绍为载体,让学生了解前沿科学的发展,进一步增强学生对科学的热爱。

教学重点和难点

重点:动能、势能大小的决定因素,机械能的转化和守恒的条件。

难点:机械能转化过程中守恒的条件。

教学设计思想

在本节课中以“物体具有做功的本领,是因为它具有能”作为新知识的增长点,通过各种情境为学生提供丰富的感性知识,引导学生对其进行分析得出“运动的物体”、“举高的物体”、“发生弹性形变的物体”能做功,从而让学生主动建构动能、重力势能、弹性势能的概念。以问题情境为切入点,引导学生通过探究活动来了解影响动能、势能大小的因素。

以“勇敢者的游戏”作为探究机械能转化和守恒知识的切入点,激发学思考“游戏为何是安全的?”通过实验加推理的方法来得出“在没有摩擦阻力时,动能和势能在相互转化过程中,机械能总保持不变,并通过多个具体的实例分析加深学生的对这部分知识的理解。

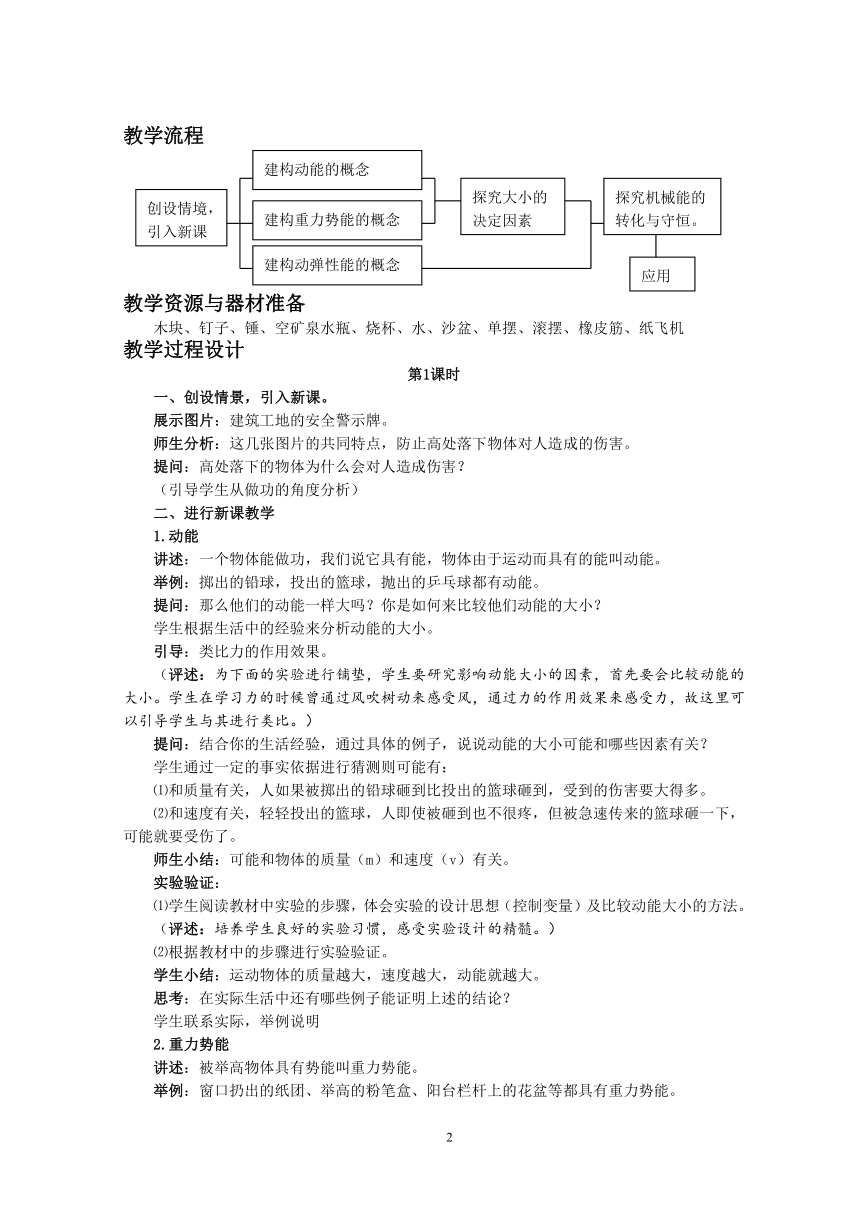

教学流程

教学资源与器材准备

木块、钉子、锤、空矿泉水瓶、烧杯、水、沙盆、单摆、滚摆、橡皮筋、纸飞机

教学过程设计

第1课时

一、创设情景,引入新课。

展示图片:建筑工地的安全警示牌。

师生分析:这几张图片的共同特点,防止高处落下物体对人造成的伤害。

提问:高处落下的物体为什么会对人造成伤害?

(引导学生从做功的角度分析)

二、进行新课教学

1.动能

讲述:一个物体能做功,我们说它具有能,物体由于运动而具有的能叫动能。

举例:掷出的铅球,投出的篮球,抛出的乒乓球都有动能。

提问:那么他们的动能一样大吗?你是如何来比较他们动能的大小?

学生根据生活中的经验来分析动能的大小。

引导:类比力的作用效果。

(评述:为下面的实验进行铺垫,学生要研究影响动能大小的因素,首先要会比较动能的大小。学生在学习力的时候曾通过风吹树动来感受风,通过力的作用效果来感受力,故这里可以引导学生与其进行类比。)

提问:结合你的生活经验,通过具体的例子,说说动能的大小可能和哪些因素有关?

学生通过一定的事实依据进行猜测则可能有:

⑴和质量有关,人如果被掷出的铅球砸到比投出的篮球砸到,受到的伤害要大得多。

⑵和速度有关,轻轻投出的篮球,人即使被砸到也不很疼,但被急速传来的篮球砸一下,可能就要受伤了。

师生小结:可能和物体的质量(m)和速度(v)有关。

实验验证:

⑴学生阅读教材中实验的步骤,体会实验的设计思想(控制变量)及比较动能大小的方法。

(评述:培养学生良好的实验习惯,感受实验设计的精髓。)

⑵根据教材中的步骤进行实验验证。

学生小结:运动物体的质量越大,速度越大,动能就越大。

思考:在实际生活中还有哪些例子能证明上述的结论?

学生联系实际,举例说明

2.重力势能

讲述:被举高物体具有势能叫重力势能。

举例:窗口扔出的纸团、举高的粉笔盒、阳台栏杆上的花盆等都具有重力势能。

提问:它们的势能相同吗?重力势能的大小该如何比较呢?

引导学生根据生活经验来比较物体的势能的大小,并说出比较重力势能大小的方法,如:如果砸到地面上,可比较地面的凹陷程度等。

提问:根据你的经验重力势能的大小可能跟哪些因素有关?

⑴引导学生根据生活经验进行猜测。

出示实验器材:空矿泉水瓶、沙盆、一大烧杯水。

⑵小组讨论:怎样用所给的器材验证你的猜想?

⑶组间交流,并选择合适的方案进行实验验证。

⑷结论:物体的质量越大,位置越高,具有的重力势能就越大。

思考:从做功的角度考虑,物体的势能怎么来的?

引导学生从做了多少功,增加了多少能的角度计算被举高物体的势能大小,即:

物体增加的势能=W=FS=Gh,

引导:从上述计算过程说明势能的大小和哪些因素有关?

学生体会:和实验的结论一样吗?

(评述:引导学生感受知识的内在联系,将所学知识融会贯通。)

3.弹性势能

演示:用橡皮筋弹射纸飞机

提问:在上述过程中,飞机的动能是从哪里来的?说明了什么?

引导学生分析得出拉长的橡皮筋具有能。

讲述:发生弹性形变的物体也能做功,物体由于发生形变而具有的势能叫弹性势能。你能举一些生活中的例子吗?

(由学生举例说明具有弹性势能的各种物体。如弹弓、弩、机械手表等。)

提问:弹性势能的大小跟哪些因素有关?你能用这个橡皮筋给大家做个演示吗?

学生演示:用橡皮筋将纸飞机弹射出不同的距离。

(评述:以学生曾玩过的游戏为知识的切入点,提高学生学习的兴趣,体现玩中学,做中学的思想。同时让学生上台演示,是对学生想法的肯定,挖掘学科内在的对学生的激励作用。)

小结:弹性势能的大小跟物体的形变的大小有关。物体的形变越大,弹性势能就越大。

三、课堂小结、布置作业

第2课时

一、创设情景,引入新课。

演示:教师用手举高粉笔。

提问:粉笔具有什么能?

演示:将举高的粉笔放手,让其自由落下。

提问:粉笔又具有什么能?这种能量从何而来?你为什么这样判断?

讲述:许多事例证明,机械能是可以相互转化的。你能举出一些机械能转化的例子吗?

学生举例(教师引导 “动能←→重力势能”、“动能←→弹性势能”、“重力势能←→弹性势能”)

二、进行新课教学

出示目标:今天我们要研究机械能转化中的量的问题。

小实验:勇敢者的游戏,出示单摆,请一位胆大的学生站在单摆前,保持头部不动,教师将摆锤拉至该学生的眉心处放下,让小锤自由摆动。

思考:为什么没有砸到勇敢者的鼻子?

引导学生先分析该过程的机械能转化(注意分段表达:从最高点到最低点,再从最低点到最高点)。

追问:真的保持不变吗?

(评述:通过具体的情境引导学生发现问题,培养学生的问题意识。)

演示:摆球的摆动 滚摆的运动

观察:每次都会上升到比原来的高度略低的位置。

提问:为什么?减少的哪部分机械能到哪里去了?

引导学生分析是由于受到摩擦等阻力的缘故(从最高点到最低点的过程中,势能大部分转化为动能,其中一小部分由于摩擦而转化为内能;同理从最低点到最高点的过程也是如此。)

提问:如果受到的摩擦阻力再小一点呢?再小一点呢?……

(评述:引导学生通过理想实验得出结论,理想实验是一种重要的科学方法。)

小结:如果没有受到摩擦等阻力,动能和势能在相互转化过程中,机械能的总量保持不变。

说一说:让学生根据课本上的两幅图(撑杆跳、水力发电)来说一说其中能量是如何转变的。

要求学生讲清各个阶段的机械能的转化。

例:助跑→杆形变最大

杆形变最大→杆变直,人到最高点

人在最高点→落地

讨论:人造卫星从近地点运动到远地点的过程中,它的动能和势能是如何变化的。

(教师先介绍:轨道特点、近地点、远地点)

三、课堂小结及布置作业(略)

(评述:教学中教师应努力寻找新旧知识联系的纽带,通过创设符合教学内容的情境,帮助学生建构当前所学的知识,把新概念纳入到原有的认知结构中,使认知结构发生变革和重组,形成网络结构的知识。例如本节课中学生的动能、势能概念的建立过程及探究机械能的转化和守恒的活动中,教师充当的是学生建构知识的积极帮助者和引导者,为学生提供了丰富的感性材料,让学生在具体的情境中主动建构,体现了新课程的理念。)

教学资料链接

1.动能势能的相对性

动能的大小是由质量和速度这两个因素决定的。在机械运动中,物体运动速度的确定是需要参照物的。因此,物体的动能具有一定的相对性。如飞机怕鸟,当高速飞行的飞机,与迎面而来的鸟相撞,虽然鸟的质量不大,但以飞机为参照物,则飞行的鸟具有很快的速度,会产生很大的动能,对飞机产生很大的破坏力,造成机毁人亡的事故。飞机有时不怕枪弹,当枪弹与飞机以相同的速度同向飞行时,以飞机为参照物,则枪弹的速度为零,对飞机来说,枪弹没有动能,根本不会对飞机造成损害,高速飞行的飞机上的飞行员甚至还可以用手抓住子弹。

2.第一颗人造卫星上天

1957年10月14日以后,每到夜晚,如天气晴朗,世界许多国家和地区(例如北京)可以看见一颗闪闪发亮的星星,自东向西缓缓地在夜空漂游而去.它周而复始地如此循环了一年多,才从太空消失.这是宇宙从未有过的景观,它的出现,今世界观震惊、激历。它标志着人类征服太空的新纪无。它就是1957年月4日原苏联发射的世界是上第一颗人造成地球卫星“人造地球卫星1号”,这是人类历史潮流的伟大事件,人类科学的伟大成就。从此,人类开始实现“不会永远停留在地球上”的宏伟目标。

世界第一颗人造卫星——“人造地球卫星1号”,是在原苏联火箭和航天专家科罗廖夫博士领导下建造成和发射的。

这颗卫星是用铝合金做成的圆筒,直径58公分,重83.6公斤,圆球外有四根弹簧鞭状天线,一对长240厘米,另一对长290厘米,卫星内部装有两台无线电发射机,频率分别为20.005和40.002兆赫,采用一般电报讯号形式,两个信号持续时间约0.3秒,间歇时间亦为0.3秒,此外还有一台磁强计、一台辐射计数器、测量卫星内部温度和压力的感应原件及作为电源用的化学电池。

这颗人造地球卫星安装在三级火箭的最顶端,随着一声巨响,火箭载着卫星射向天空,第一级火箭燃烧完了自动脱落,第二级火箭发动机推动其上升,第二级燃烧完了自动脱落,火箭变得更轻了,飞行速度更快了。

随着速度的增加和空气阻力的减速减小,它爬得越高,第三级火箭把卫星送到大所层以上,人造成卫星从第三级火箭弹出,达到第一宇宙速度,进入环绕地球轨道独自在太空飞行。

这颗卫星的远地点为964.1公里,近地点为228.5公里,是一条椭圆轨道。这条轨道的平面与地球赤道平面的夹角为65度。飞行速度为每小时28565.1公里,是波音飞机速度的30倍。它环绕地球一周的时间是96.2分钟,比原来预计需要的时间多用了1分2秒。

这颗人造地球卫星,在晴朗的夜空中飞行,像一颗星星在天上移动,甚至可以用肉眼直接看到它。

它在绕地球运转的过程中,搜集了很多有价值的资料。它用电子仪器测量了地球大气高层的密度和压力,并通过无线电信号,把这些科学数据发射回原苏联的地面雷达跟踪站。

这颗卫星在天空运行392天,绕地球飞了1400圈,行程6000万公里,于1958年11月4日陨落。

为了纪念人类进入宇宙空间的这一伟大创举,原苏联在莫斯科的列宁山上建立了一座纪念碑,碑顶安放着这颗人造天体的复制品。

一个月之后,苏联又发射了第二颗人造卫星,在这颗卫星中还带了一条小狗“莱卡”。很明显,原苏联已经计划把人送上太空。

随着原苏联第一颗人造成地球卫星的发射成功,紧紧接着又有一些国家发射了人造成地球卫星,像美国、法国、中国、英国、澳大利亚、日本、印度等。到目前为止,全世界一共发射了2000多颗人造成卫星。中国发射的第一颗人造卫星是在1970年,取名“东方红号”,人们可以清楚听到它发回的东方红乐曲。它们分别行使着各种职能,为人类服务。

人类利用人造天体研究太空利用宇宙的时代开始了。

创设情境,引入新课

建构动能的概念

建构重力势能的概念

建构动弹性能的概念

探究大小的决定因素

重力势能

弹性势能

势能

动能

探究机械能的转化与守恒。

机械能

应用

PAGE

5

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿