2017-2018学年高二语文苏教版必修4学案:第12课 琵琶行并序

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文苏教版必修4学案:第12课 琵琶行并序 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-09 12:19:48 | ||

图片预览

文档简介

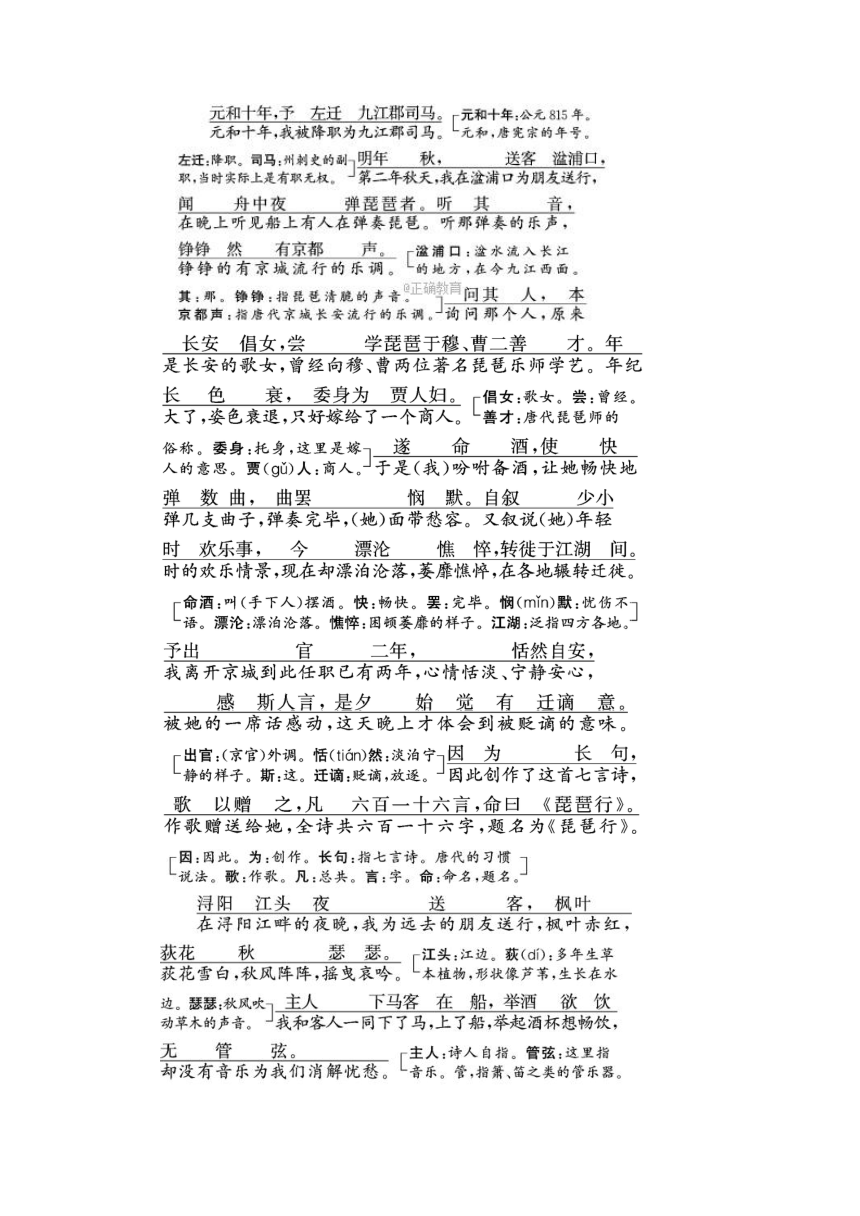

第12课 琵琶行并序

作者简介

生平经历 白居易(772—846),字乐天,晚年自号香山居士,下邽(今陕西渭南)人。我国唐代伟大的现实主义诗人。自幼聪颖,读书十分刻苦。青年时期家境贫困,对社会生活及人民疾苦有较多接触和了解。29岁中进士,历任秘书省校书郎、盩厔(Zhōu zhì,现改周至)县尉、翰林学士、左拾遗(谏官)等职。他抱着“兼济天下”的理想,屡次上书针砭时弊。在文学上他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。他还与元稹共同发起了“新乐府”运动。

主要作品 代表作有讽喻诗《秦中吟》《新乐府》,长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》。

评价 唐代著名诗人、文学家,是“新乐府”运动的倡导者。与元稹齐名,并称为“元白”。

(一)背景链接

唐宪宗元和十年(815),与拥兵割据的藩镇吴元济有勾结的朝中重臣派人刺死宰相武元衡,长安城顿时一片混乱。白居易当时任东宫赞善大夫,是个陪侍太子的闲职,不能过问朝政,但他压抑不住自己的情感,上书请求缉捕凶手,终以“越职言事”的罪名被贬为江州司马。

本诗是其贬官任江州司马后次年的作品。诗人因这次政治迫害而愤懑、感伤,在荒僻的江州,无处发泄,只好将一腔愁闷郁积心底。一个萧瑟的秋夜,当诗人送客浔阳江头,偶逢琵琶女,由其苦难的身世遭遇联想到自己政治上的坎坷失意,顿时触发天涯沦落的痛苦心情,悲怆之意油然而生,他饱蘸满腹辛酸之泪,尽情倾诉悲愤之情,写下千古绝唱《琵琶行》。

(二)常识整理

Ⅰ.文学常识

歌、行、引

歌、行、引(还有曲、吟、谣等)本来是古代歌曲形式,源于汉魏乐府,是乐府曲名,后来成为古代诗歌中的一种体裁。行,又叫“歌行”,篇幅较长,句式灵活,平仄不拘,用韵富于变化,可多次换韵。

Ⅱ.文化常识

古代官职升降的词语

(1)提升职务:拔或擢(用于由低级到高级)、进(用于较高职务追加)、起复(恢复原职务)、超迁。

(2)降级免职:罢、免、解(因非严重过失而解除职务)、贬、谪(因过失而降级)、革、褫(撤职查办)、开缺(奉命或自请解除职务)、致仕(带职退休)、左迁(降级使用)。

(三)博览悦读

形象的音乐描写

音乐本是无形之物,很难用语言文字直接描写,很难描画。因为它那飘忽即逝的音响、旋律,是很不容易捕捉和表现的。而曲中所含的“幽愁暗恨”更是十分抽象、难于言传的。音乐又是最无法作假的艺术语言,弹者的感情直接从音响、旋律中传达出来,不像语言文字有时可以表现出虚假和掩饰。怎样写好琵琶女声情并茂的弹奏及其所创造的美妙境界?诗人白居易平日高度的音乐修养,和驾驭语言艺术的厚实功力,使他笔下生花,成功地写出了琵琶演奏的精彩片断。在白居易笔下,那复杂多变的琵琶声,被描绘得层次丰富,音色分明。诗人描绘音乐的手法:

一是多方设喻,以表现琵琶曲中复杂、细微的音响变化。用许多形象、新鲜、贴切的比喻来描写这极难用语言摹写的美妙乐声,给了读者十分深刻和具体的印象。如以人们在生活中可以接触到的声音作比,以骤降的“急雨”比喻粗弦的繁音促节;以小女儿般的轻柔“私语”比喻细弦细碎绵密的声调;以大珠小珠洒落玉盘比喻乐声的高低音调和清脆悦耳;以“花底”的“莺语”、“冰下”的“泉流”比喻乐声的流动宛转与幽咽若凝;以银瓶乍破水浆迸溅、铁骑突出刀枪齐鸣比喻乐声暂时休止后又骤然响起;以“裂帛”比喻四弦齐拨时乐声的清脆短促,响亮非凡。在妙喻联翩中赋予抽象的音乐以有声有色、具体可感的形象,使人如闻其声,如临其境。这些形象贴切的比喻,把美妙的旋律、变化的节奏表现得淋漓尽致。

二是以声传情,声情交融。把音乐与演奏者的身世之悲、听者(作者)的主观感受结合在一起来写,更大大加深了读者对乐曲内容及其内在情韵的体验。如果说,琵琶女在校音定调时,已流露出感彩,那么,随着正式弹奏的开始,感情的流露渐趋明朗。在千变万化的曲调旋律中,诗人仍然意在表现人物的感情。整个演奏过程,或低回掩抑,如泣如诉;或圆润流美,莺歌玉转;或高昂明快,铁骑交锋。这无不生动地传达出弹者内心深处浪涛般起伏不平的感情,交织着她对人生诸般滋味的深切感受。在时而欢快流转,时而高昂激越,时而暂时休止,时而低沉幽咽的音调中,含蕴着琵琶女或欢快,或忧愁,或沉痛,或悲哀的情感。从“似诉平生不得意”到“说尽心中无限事”,声声琵琶,曲曲传出的正是琵琶女内心的复杂感情。另外,声声琵琶又是演奏者和听者构成感情交流的媒介,演奏者曲中传情,听者闻曲动情,声情交融,不仅使所描绘的音乐更具艺术魅力,而且也有助于诗歌主题的深化。至于听者深受感染的情状,诗人只以画龙点睛之笔,写出了“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”的情景。主客沉默无言,江心月白风平,有力地烘托出听者如醉如痴、如梦初醒的恍惚情状。通过琵琶音乐,进一步联系了弹者与听者的感情,使两个出身、教养、社会地位截然不同的人成为了萍水相逢的知音。他们互诉悲怀,披露出平日不轻易向他人诉说的内心深处的不平感情。长诗就这样在人物回首往事之中深化了“天涯沦落”的主题。

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意;低眉信手续续弹,说尽心中无限事。”这是写音乐,还是写人?是乐曲引起了作者这样的感受,抑或本来就是琵琶女在向作者倾吐她的暗恨幽愁?或者干脆就是作者借他人之酒杯,浇自己胸中之块垒,在诉说自己心中的悲愤?水乳交融,谁能分别!“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”,这猛烈的动作,这尖锐强烈的声响,固然是一曲终了的标志,但我们又何尝不可以把它看作是琵琶女对社会现实的抗争,是她郁积心头的愤激情绪的发泄!通过这二十二句对音乐的描写,我们不但欣赏了琵琶女精湛卓绝的演奏技巧,同时也体会到了乐曲声中所传出的琵琶女内心的凄凉哀怨、愤激悲伤。

不仅如此,音乐又将人物的往事与现实联系起来,推动故事情节向纵深发展。琵琶女身世漂沦的命运,白居易政治上遭受打击、贬谪天涯的不幸,都不是偶然的。他们都是封建专制社会的牺牲品。他们的命运在日趋没落的中唐社会中有一定的典型意义,在客观上暴露出当时社会政治的黑暗腐朽。又由于命运的相似,两个萍水相逢的人才可能在“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的共鸣中,一个重弹,一个重听。诗末六句:“感我此言良久立,却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”真是以哭当歌,写出了悲凄的乐曲声声扣人心扉,满座皆泣,尤以诗人最是心潮澎湃,以至泪湿青衫的一幕。声声乐曲、滴滴泪水,将两人对人生、社会的一腔激愤不平的感情尽情地宣泄,长诗就在这浓重的感伤气氛中推向高潮,戛然收束。

这个结尾,饶有深意地照应了篇首:诗人怀着惆怅的心情乘月而来,又将带回更加惨然的人生痛苦,乘月孤独而归。《琵琶行》深刻的现实意义,正是从首尾照应的情节发展中得到不断的深化和丰富。

三是运用准确的动词,表现演奏者纯熟的指法。诗中“拨”“拢”“捻”“抹”“挑”等动词,准确反映出琵琶女演奏动作的变化有度,这些动词,把多变的指法化为视觉形象,加深了读者对丰富多变的琵琶声和琵琶女娴熟的弹奏技艺的印象。

——

—

1.了解作品风格。

2.品味诗歌的艺术特色,感受诗歌的意境美和声韵美。

3.理清课文思路,理解诗歌表达的思想感情。

一、诵读课文序文部分,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

1.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)予左迁九江郡司马 左迁:降职

(2)铮铮然有京都声 然:形容词词尾,……的样子

(3)问其人 其:指示代词,那个

(4)尝学琵琶于穆、曹二善才 于:介词,向

(5)曲罢悯默 悯:忧伤

(6)转徙于江湖间 于:介词,在

(7)予出官二年 出官:(京官)外调

(8)是夕始觉有迁谪意 是:代词,这

迁谪:贬谪,放逐

(9)歌以赠之 以:连词,表目的关系,来

(10)凡六百一十六言 凡:副词,总共

言:名词,字

2.指出下列句子中加点词语的活用现象并释义。

(1)闻舟中夜弹琵琶者 夜:名词作状语,在夜里

(2)遂命酒 酒:名词作动词,摆酒

3.解释下列句子中加点词语的古义。

(1)明年秋,送客湓浦口

古义:第二年

今义:今年的下一年

(2)因为长句

古义:因此创作

今义:表示接在后面的部分是原因

4.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)尝学琵琶于穆、曹二善才。

译文:曾经向穆、曹两位著名琵琶乐师学艺。(状语后置句,应为“尝于穆、曹二善才学琵琶”。)

(2)使快弹数曲。

译文:让她畅快地弹几支曲子。[省略句,应为“使(之)快弹数曲”。]

(3)转徙于江湖间。

译文:在各地辗转迁徙。(状语后置句,应为“于江湖间转徙”。)

环节二:把握文意

5.说说这个小序在文中的作用。

答:

明确:交代时间、地点、人物和故事梗概,概述歌女的悲凉身世,说明了写作的背景动因,并为全诗定下了凄切的感情基调。

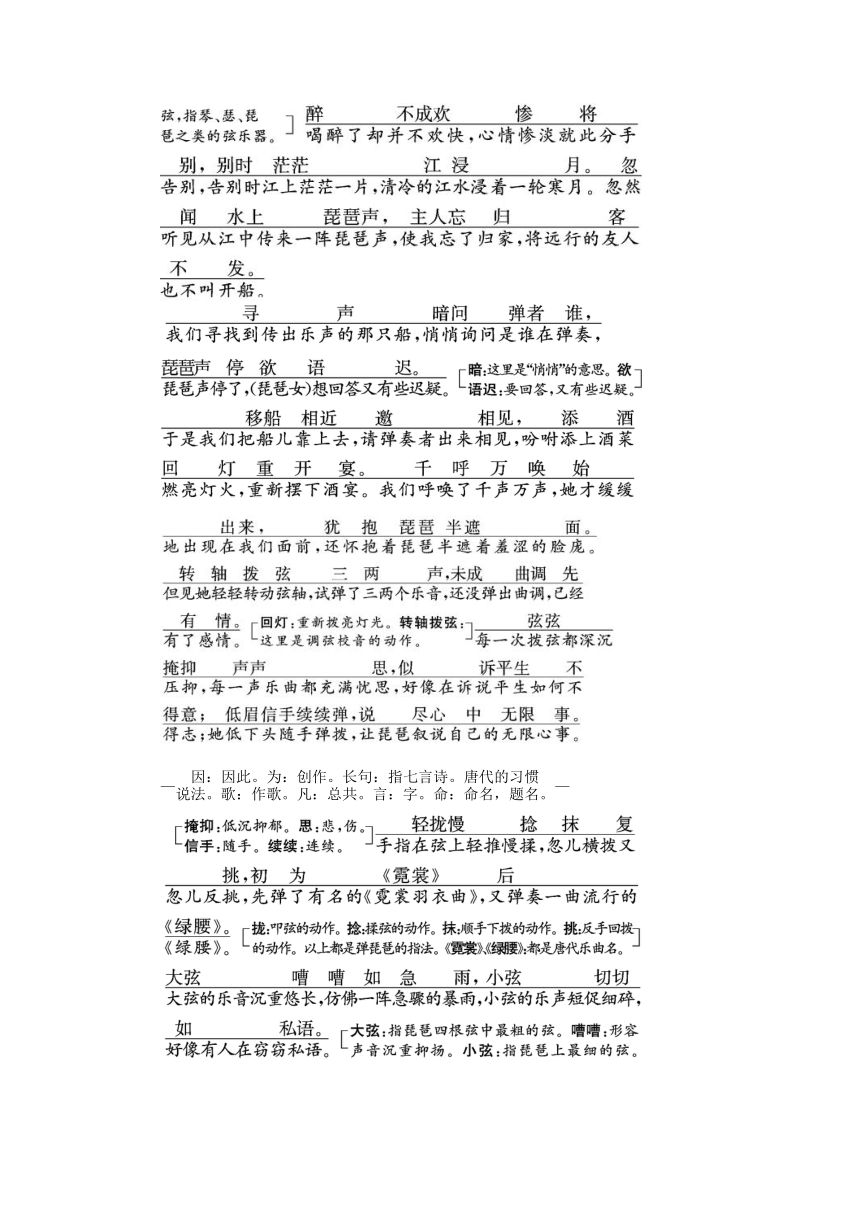

二、诵读课文第1~2段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

6.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)枫叶荻花秋瑟瑟 瑟瑟:秋风吹动草木的声音

(2)添酒回灯重开宴 回灯:重新拨亮灯光

(3)低眉信手续续弹 信:副词,随便,随意

(4)小弦切切如私语 切切:声音急切细碎

(5)冰泉冷涩弦凝绝 凝绝:凝滞

(6)银瓶乍破水浆迸 乍:副词,突然

7.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

译文:我和客人一同下了马,上了船,举起酒杯想畅饮,却没有音乐为我们消解忧愁。

(2)寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

译文:我们寻找到传出乐声的那只船,悄悄询问是谁在弹奏,琵琶声停了,(琵琶女)想回答又有些迟疑。

(3)弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。

译文:每一次拨弦都深沉压抑,每一声乐曲都充满忧思,好像在诉说平生如何不得志。

(4)别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

译文:另有一种深沉的忧愁在其中暗暗萌生,这时候无声的意味更胜过有声的情趣。

环节二:把握文意

8.“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”描绘了一种怎样的意境?渲染了一种怎样的氛围?

答:

明确:作者抓住溢满悲伤情感的秋夜的江水、枫叶、荻花等意象,叠加在一起,描绘了一种冷落荒凉、寂寥凄惨的意境。渲染了一种悲伤、凄凉的氛围。

9.诗句“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意”分别是从哪些角度写琵琶女的?作者这样写意在说明什么?

答:

明确:从琵琶女弹琴的动作和音乐中流露出的愁苦情调来写琵琶女。作者这样写是为下文做铺垫,为琵琶女自叙身世之苦和作者“同是天涯沦落人”之叹张本。

三、诵读课文第3段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

10.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)整顿衣裳起敛容 敛:动词,收敛

(2)曲罢曾教善才伏 伏:动词,佩服

(3)秋月春风等闲度 等闲:副词,轻易,随便

(4)去来江口守空船 来:语气助词,无义

(5)梦啼妆泪红阑干 阑干:形容词,纵横的样子

11.指出下列句子中加点词语的活用现象并释义。

(1)商人重利轻别离 重、轻:形容词作动词,看重,轻视

(2)梦啼妆泪红阑干 梦:名词作状语,在梦里

12.解释下列句子中加点词语的古义。

(1)整顿衣裳起敛容

古义:整理

今义:使紊乱的变为整齐;使不健全的健全起来(多指组织、纪律、作风等)

(2)暮去朝来颜色故

古义:容貌

今义:指色彩

13.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

译文:年复一年地寻欢作乐,随随便便地打发消磨了美好的青春年华。

(2)门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

译文:门前变得冷冷清清,来往的车马时有时无,年纪大了,只好嫁个商人为妻。

环节二:把握文意

14.琵琶女主要从哪几个方面来讲述自己身世的?作者是运用什么手法来写的?

答:

明确:(1)琵琶女首先叙述了她年轻时色艺超群、红极一时的歌伎生涯,接着讲了自己年长色衰后的寂寞处境。

(2)作者运用了对比、反衬的手法:用昔日的年轻美貌反衬年长色衰;用门庭若市反衬门前冷落,独守空船;用昔日的恣情欢笑反衬满腹辛酸;用夜梦往事来反衬孤寂、伤感的情怀。

四、诵读课文第4~5段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

15.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)谪居卧病浔阳城 谪:动词,贬谪

(2)终岁不闻丝竹声 丝竹:弦乐器、管乐器的总称,这里指音乐

(3)往往取酒还独倾 倾:动词,斟饮

(4)如听仙乐耳暂明 暂:副词,忽然,顿时

(5)莫辞更坐弹一曲 更:副词,复,再

(6)感我此言良久立 言:名词,言语

(7)却坐促弦弦转急 却:动词,退

(8)凄凄不似向前声 向前:副词,刚才

16.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

译文:浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐,一年到头听不到美妙的乐声。

(2)今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

译文:今天夜里听了你弹奏的琵琶曲,真如同仙乐入耳清朗明净。

(3)座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

译文:在座的人中谁流泪最多?江州司马的青袍服已被泪水浸湿。

环节二:把握文意

17.诗人为何发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨?

答:

明确:诗人被贬,异常苦闷,这与琵琶女的人生境遇极其相似,当琵琶女第一次弹出哀怨的乐曲、表达心事的时候,就已经拨动了诗人的心弦,让他发出了深长的叹息声。当琵琶女自诉身世,讲到“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”的时候,就更激起他的情感共鸣,于是就发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨。

18.本诗塑造了琵琶女和诗人两个形象,他们既有相似处,也有不同点。根据对课文的理解,试填写下面表格的空白之处。

分类 人物 早年 现在 不同点 相同点

琵琶女 艺压京城、艳盖群芳(色艺双绝) 年长色衰、漂泊憔悴(委身商人) 用一支琵琶曲向人们倾诉了她坎坷曲折的人生 他们“同是天涯沦落人”,都是由“盛”(风光无限、春风得意)而“衰”(沦落天涯、境况凄凉)

诗人 身居高位、名动京师(高官厚禄) 谪居卧病、飘零天涯(沦落凄凉) 用文学笔触再现了琵琶女精湛的技艺,又尽情地倾诉了自己的悲愤之情

一、积累妙用素材·让文笔更鲜活

(一)这样积累素材

话题专辑——

1.从教材中积累

一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌伎,是音乐让他们演绎了一曲千古不衰的知音绝唱。被贬至江州的白居易遇到了琵琶女。一个“去年辞帝京”,一个“本是京城女”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州;一个是才华横溢的大诗人,一个是名满京都的名艺人,都是出类拔萃的人才;一个因直言敢谏而遭贬谪,一个因年长色衰而嫁商人,都有由盛至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。在那个夜晚,诗人白居易踏着湿漉漉的诗行,平平仄仄地走着,一路泪洒青衫,沾湿了历史的脸庞,让人永远都无法抹去。

2.从历史中积累

传说先秦的琴师俞伯牙一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。俞伯牙惊叹道:“善哉,子之心而与吾心同。”钟子期死后,俞伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终身不操,故有高山流水之曲。

3.从名言中积累

(1)人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。 ——孟子

(2)士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历夷险而益固。 ——诸葛亮

(3)高山流水,非知音不能听。 ——文天祥

(4)人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。 ——鲁迅

4.从佳作中积累

(1)知音难逢,所以多少友人惺惺惜别。自古文人墨客留下了无数送别之诗,王勃挥笔就是“海内存知己,天涯若比邻”,李白长叹一声“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,王维饮酒吟下“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,杜甫临江而诵“我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱”……惜字如金的文人们为何写下了如此之多的惜别诗?难道不是因为知音难逢?他们知道命运多舛,前途未卜,这一别恐难再见,他们也知道,四海之大,而识我心者,唯君耳矣。他们怀念曾经的花前月下、吟诗作画,所以一到别离之时,文人们无不难抑心中绵延情愫,一篇篇绝古佳作便横空出世。

(2)知音难逢,有一些人便在难逢中相逢,珍惜那一阵短暂的马蹄声。王维和裴秀才在满山的佛语中相遇,从此游山玩水,共唱人生的真谛。梁山伯与祝英台在一片读书声中结为知音,他们的情感如那永恒飞翔的蝴蝶,千百年来活跃在历史中。

高山流水,知音可贵。知音如同那古城里合韵的马蹄,极易在一片寂静中错过。让我们握住知音的手,用一种平静而又宽广的心去守护那难得的知音。我的心如同芍药,在一片马蹄声中绽放,我听到有人停下脚步低下头,询问我的长久。

(二)这样运用素材

交往,是一种心灵的沟通,彼此相熟相知,不受任何利益驱动,这种交往,方能长久。善于听音的钟子期死了,俞伯牙摔碎玉琴,世间不再回旋“高山流水”;刘兰芝投池而死,焦仲卿便自挂东南枝,实践了“蒲苇韧如丝,磐石无转移”的誓言;梁山伯死了,祝英台撞死墓前,两只蝴蝶翩翩起舞,一曲“化蝶”,唱响千年。

[领悟] 围绕“交往,是一种心灵的沟通”这一中心,作者在历史故事中寻找素材,俞伯牙摔琴、焦仲卿和刘兰芝、梁山伯与祝英台这些历史故事正好切合,作者巧妙地将之运用到作文中,增强了说服力。

①一千二百年前,白居易左迁九江郡司马,在鄱阳湖边住了下来。一个秋天的夜晚,诗人被一支琵琶曲惊醒了,循着琵琶声,诗人发现了自己,在鄱阳湖流下了两行清泪。琴声和着泪水沉到湖底,千年之后这里仍然能够听到嘈嘈切切的琵琶声。②我也是被琵琶声惊醒的,走在湖畔,千年之前的那声裂帛,仿佛就在耳边,仿佛就在昨天。③那一瞬间,白居易走在歌女的弦上,琵琶声响在诗人的诗里,拨弦的人轻拢慢捻,弦上的人醉不成欢,琵琶声渐行渐远,在心头响起,在诗里隐没,书案前,只留下江州司马,泪湿青衫。④浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。⑤新醅的酒,眼前的茶,饮不醉但求一醉的白司马;湖心的飞鸟,湖边的新芽,挑不明诗人的醉眼昏花。你来了吗?你醉了吗?你要走吗?你醒了吗?诗人与秋风,一问一答。江南的秋雨扯天扯地,诗人的酒杯,举得起,却放不下。⑥醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。⑦石狮子立在湖边有上千年了,你们还记不记得那个白司马?白司马怕是已经记不得你们了,那天,晚归的诗人真的醉了,烈酒烧灼着他的胸膛,他的胸中,只有难酬的壮志;烈酒朦胧了他的双眼,他的眼里,只有模糊的背影。⑧我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。⑨琵琶声并未远去,但春天还是来了。⑩诗,是有气味的,这会儿的诗,有一种湿漉漉的青草的芳香。诗人一来,满山的清流鸣泉便开始吟咏唱和,天罡浩荡,那是风在寻章摘句。诗人一伸手,便拽了满把的新诗,诗太多了,诗人开始随手抛撒,我跟在后面,一俯身,便是千古的经典。 诗实在是太多了,诗人专门为它们建造了家园。 白居易草堂,这是一个诗的乐园。日上三竿,诗人在这里高卧,伸一个懒腰,竟也是诗意盎然。 我独坐在草堂前,守候着诗人,守候着白司马有些迟了的春天。 琵琶还在,我分明听到了欣喜的弹拨,比诗人的脚步更迫切,比诗人的心情更舒展,比诗人的诗更浪漫。 诗人归来了,一起归来的,还有诗,有酒,有花。 一朵花,一杯酒,一首诗,分不清谁更醉人,谁更灿烂。分不清谁会芳华于弹指之间,谁将流传得更加久远。有花,有酒,白司马醉倒在诗前,诗无言,诗是诗人最初和最终的家园,诗是诗人永远的春天。 今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。 江州任职时期,白居易自编诗集十五卷,有诗约八百首,《琵琶行》六百一十六言,最为脍炙人口。 ?佳作赏析本文语言缠绵忧伤,精美隽永,如诗一般纯美。《琵琶行》中经典诗句的巧妙穿插,古今时空的穿梭往来,文字与情思的相互交融,都使本文成功地完成了一次古今的碰撞。?写作借鉴1.学标题本文实为一篇读后感,但标题却如诗似画,有了“江南烟雨”的修饰,让《琵琶行》如烟似雾,诗意盎然。2.学结构文章如诗一般纯美,特别是第④⑥⑧ 段都是《琵琶行》中的经典诗句,巧妙地穿插到文章中,让人仿佛看到了白居易,看到了白居易当时作诗的情景。3.学修辞本文使用了大量的修辞手法,文采斐然。拟人:第⑦段画线处的句子,写石狮子的见证。排比:“一朵花,一杯酒,一首诗,分不清谁更醉人,谁更灿烂。分不清……久远。”( 段画线的句子)4.学语言本文语言精简,如一首优美的散文诗,让人读之百遍犹不厌烦。缠绵忧伤中不失幽默,如第 段,“伸一个懒腰,竟也是诗意盎然”;隽永中不失简洁,如第 段。5.学结尾文章最后两段收束全文,开合有度,紧扣文题,前文的“有诗,有酒,有花”……都为《琵琶行》的出现做铺垫。

二、研读品味经典·让积淀更丰厚

我知言,我善养吾浩然①之气。

——《孟子·公孙丑章句上》

注释:①浩然:盛大而流动的样子。

[翻译] 我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。

[明理知义] 浩然之气是孟子所特用的一个名词。这种气和道德意识紧密结合在一起,如果缺乏道德意识,或者因做了于心有愧的事而损害了道德意识,立刻会感到气馁。培养浩然之气的过程也就是加强道德意识的过程。这种气是通过长期道德实践的积累从内心自然产生的,不是凭偶然几次合乎道德的行为勉强袭取的。只要培养得法,这种气就会变得伟大而刚强,并且四处扩散,上下流行,充塞于天地之间。

曾参不受鲁君邑

曾子①衣②敝③衣以耕,鲁君使人往致邑焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受④。反⑤,复往,又不受,使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为⑥不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人⑦,予人者骄人⑧;纵子有赐不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。孔子闻之曰:“参之言,足以全其节也。”

[注] ①曾子:姓曾,名参,字子舆,与孔子、孟子、颜子(颜回)、子思比肩共称为五大圣人。 ②衣:动词,穿。 ③敝衣:破旧衣服。④受:接受。⑤反:同“返”。⑥奚为:为什么。⑦畏人:害怕人。⑧骄人:在人面前骄傲。

用现代汉语翻译文中画线句子。

(1)受人者畏人,予人者骄人;纵子有赐不我骄也,我能勿畏乎?

译文:

参考答案:接受别人馈赠的人就会害怕得罪馈赠者;给了人家东西的人,就会对受东西的人显露骄色。那么,就算国君赏赐我土地而不对我显露一点骄色,但我能不因此害怕得罪他吗?

(2)孔子闻之曰:“参之言,足以全其节也。”

译文:

参考答案:孔子知道了这件事,就说:“曾参的话,是足以保全他的节操的。”

参考译文:

曾子穿着很破旧的衣服在耕田,鲁国的国君派人要封送给他一大片土地,说:“请用这片土地的收入来修饰你的衣装吧。”曾子不接受。那人回去,又再送来,曾子还是不接受。使者说:“这又不是先生你向人要求的,是别人献给你的,你为什么不接受?”曾子说:“我听说,接受别人馈赠的人就会害怕得罪馈赠者;给了人家东西的人,就会对受东西的人显露骄色。那么,就算国君赏赐我土地而不对我显露一点骄色,但我能不因此害怕得罪他吗?”曾子最终没有接受。孔子知道了这件事,就说:“曾参的话,是足以保全他的节操的。”

我曾经觉得演员是个神奇物种,他们天生多才多艺,一个会演戏的人,似乎唱歌、跳舞、曲艺、小品、乐器、相声,十八般武艺样样都行,随便搁在哪种镁光灯下,站着不动都起范儿。

直到听王珞丹说起自己学舞蹈的经历,我才暗爽地发现,除了那些生下来就为了气我们的“别人家的孩子”,实际上,各行各业中更多的都是缺少天赋的“笨人”。

她说:“我6岁第一次站在舞蹈室中央,老师教我们平转,所有小朋友都能按照轨迹旋转,只有我转得跟没头苍蝇一样,满教室十来个同学,快笑弯了腰,这个‘笑声’一下子就砸碎了我对天赋的幻想。我很清楚自己一旦跳舞,就会听到鼓掌似的嘲笑声,当时我就放弃了学习跳舞。”

我问她:“你考北京电影学院的时候,难道不要艺考展示吗?”

她有点小得意:“我17岁考上北京电影学院,艺考展示环节,确实绝大部分女同学都选择了舞蹈,芭蕾、民族、古典,甚至爵士、街舞,只有我偏执地唱了一首摇滚,当时觉得自己酷毙了。后来,学校里的汇报演出,学姐在舞台上跳了一段双人舞《牛背摇篮》,我的羡慕贯穿了整个青春期。”

她的话让我想起自己高中时代艳羡的那些数学成绩特别好的同学,“倾慕”成为青春里最深刻的烙印,可能每个人心底都有一个榜样,曾经是我们做梦都想成为的那个人。

我好奇道:“你现在应该可以选择自己喜欢的生活和角色,会不会跳舞并不重要了吧?”

她笑起来:“我克服不了对舞蹈的渴望,虽然没有天赋,但是又去了舞蹈排练厅,再试。哈哈,果然还是不行,比想象中更难。我坚持跳了一个月,动作依旧不标准,协调性差,还经常跟不上节奏,我确认自己永远没有机会达到专业舞蹈演员的标准,但是,我和队友一起笑,在跳舞的人群里一起秀,这是最大的快乐。”

“我确实没有天赋,但是,我也能变得更好呀,我就是这么个笨笨的很努力的人。甚至,每个人,都不可能成为优秀的别人,但是可以成为更好的自己。”

[人生教益] 世界上没有十全十美的人,每个人都有自己天生的短板。虽然王珞丹的付出不能使她超越那些优秀的“别人”,但这种努力却让她成为了更优秀的自己。让我们也像王珞丹一样,拼尽全力成为更好的自己!

一、文言基础专练

1.对下列句子中加点词的解释,有误的一项是( )

A.主人忘归客不发 发:出发,开船

B.血色罗裙翻酒污 翻:泼翻

C.秋月春风等闲度 等闲:平常

D.感我此言良久立 感:被感动

解析:选C 等闲:随便,轻易。

2.下列句子中,加点词的意义和用法判断正确的一项是( )

A.①②相同,③④相同 B.①②不同,③④相同

C.①②不同,③④不同 D.①②相同,③④不同

解析:选C ①介词,替;②动词,创作;③代词,这;④动词,表判断。

3.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.整顿衣裳起敛容 B.低眉信手续续弹

C.老大嫁作商人妇 D.明年秋,送客湓浦口

解析:选B A项,“整顿”,古义是整理;今义是使紊乱的变为整齐,使不健全的健全起来(多指组织、纪律、作风等)。C项,“老大”,古义指上了年纪;今义指排行第一的人。D项,“明年”,古义指第二年;今义指今年的下一年。

4.下列各句与例句中加点词的用法相同的一项是( )

例:闻舟中夜弹琵琶者

A.稍稍宾客其父 B.项伯杀人,臣活之

C.于其身也,则耻师焉 D.骊山北构而西折

解析:选D D项与例句都是名词作状语。A项,名词的意动用法;B项,动词的使动用法;C项,形容词的意动用法。

5.下面描写乐曲演奏的诗句,解说恰当的一项是( )

A.“间关莺语花底滑”描写琵琶声轻快而流畅,如同黄莺啼叫着从花下轻盈自如地飞过一样。

B.“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”意思是即使大弦小弦一起奏响,那听上去杂乱无章的乐音也如珠玉之声一样清脆悦耳。

C.“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”写的是当乐曲短时间休止时,另外传出深藏心底的愁思,这无声时刻的感染力更胜过有声之乐。

D.“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”描写曲子弹奏结束时琵琶女非常用心地完成最后一个动作,四弦同时奏响发出撕裂绢帛之声。

解析:选A B项,“错杂弹”意思是大弦小弦有序交错地弹奏。C项,丢掉了对“暗恨”一词的解释。D项,“当心”并非“非常用心”的意思,而是“在弦中间”的意思。

6.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)移船相近邀相见, 。

(2) ,小弦切切如私语。

(3) ,未成曲调先有情。

(4)冰泉冷涩弦凝绝, 。

(5) ,唯见江心秋月白。

(6) ,往往取酒还独倾。

答案:(1)添酒回灯重开宴 (2)大弦嘈嘈如急雨 (3)转轴拨弦三两声 (4)凝绝不通声暂歇 (5)东船西舫悄无言 (6)春江花朝秋月夜

二、阅读理解专练

(一)阅读下面这首唐诗,完成7~8题。

舟中读元九诗[注]

白居易

把君诗卷灯前读,诗尽灯残天未明。

眼痛灭灯犹暗坐,逆风吹浪打船声。

[注] 元九,唐代诗人元稹。元稹曾与白居易一同倡导“新乐府”运动。白居易写这首诗的时候,元被贬通州(今四川达县一带),白被贬江州(今江西九江)。

7.前三句,诗人以“灯前”“灯残”“灭灯”三个极富个性的景象前后映照,表达了其怎样的思想感情?

答:

参考答案: “灯前”“灯残”“灭灯”,写出了整个过程。由“读诗”,到“诗尽”,直到“暗坐”,表达了诗人灰暗的心情:一面是对挚友的深切怀念,一面是内心的阴郁与苍凉,两种情感交织在一起。

8.诗的末句描绘的景象,是运用了什么修辞手法?表现了怎样的思想感情?

答:

参考答案:诗的末句运用了双关的手法。一方面,“逆风吹浪打船声”,是诗人在舟中雨夜读诗时的真实情境,一方面又是以惊风骇浪喻指险恶莫测的政治风浪,隐喻着因与挚友同时横遭不测的心灵呼号,也蕴含着与志同道合的挚友在逆境中相互抚慰的心理。(答象征手法也可以,意思对即可)

(二)阅读下面这首唐诗,完成9~10题。

夜 筝

白居易

紫袖红弦明月中,自弹自感暗低容。

弦凝指咽声停处,别有深情一万重。

9.请分析“紫袖红弦明月中”一句的作用。

答:

参考答案:“紫袖红弦”不但暗示出弹筝者的乐伎身份,也描写出其修饰的美好,女子弹筝的形象宛如画出。

10.有学者认为,《夜筝》是《琵琶行》的一个精妙的缩本。简要分析这首诗与《琵琶行》在写法上的不同。

答:

参考答案:《琵琶行》得意的笔墨是对琵琶乐本身绘声绘色的铺陈描写,而《夜筝》则从侧面落笔,所取的是《琵琶行》中用作陪衬的描写。

(三)阅读下面这首唐诗,完成11~12题。

废 琴

白居易

丝桐合为琴,中有太古声。古声淡无味,不称今人情。

玉徽①光彩灭,朱弦尘土生。废弃来已久,遗音尚泠泠②。

不辞为君弹,纵弹人不听。何物使之然?羌笛与秦筝。

[注] ①玉徽:玉制的琴徽,亦为琴的美称。②泠泠:形容声音清越。

11.在这首诗中,作者塑造了怎样的形象?

答:

参考答案:作者塑造了被废弃、受冷落的古琴形象。它遍身尘土,光彩磨灭,但琴声依然清越、古朴、高雅。

12.简要分析诗歌主要表现手法的作用。

答:

参考答案:运用象征和对比手法,以琴自喻,将古琴受冷落的遭遇和羌笛与秦筝受世人喜欢进行对比。一方面借废琴坚守自我表达自己保持操守、不迎合世俗的思想感情,另一方面寄寓自己政治失意的感慨。

三、语言表达专练

13.学校举行大型朗诵会,请你为白居易的《琵琶行》写一段主持词。要求:语言生动,有文采,至少用一种修辞格;至少引用一句原作中的诗文;不超过80字。

答:

参考答案:一首《琵琶行》,司马青衫湿。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”这是同情的泪、伤感的泪,更是心灵相通的泪。

14.请参照下面材料中画线的内容,另选两位诗人的名句,仿写句子。要求:句式一致,符合题意。

人生是什么?不同的人有着不同的理解。在白居易看来,人生是“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的知遇; ; 。

参考答案:在杜甫看来,人生是“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的苍凉 在李白看来,人生是“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟”的无奈

作者简介

生平经历 白居易(772—846),字乐天,晚年自号香山居士,下邽(今陕西渭南)人。我国唐代伟大的现实主义诗人。自幼聪颖,读书十分刻苦。青年时期家境贫困,对社会生活及人民疾苦有较多接触和了解。29岁中进士,历任秘书省校书郎、盩厔(Zhōu zhì,现改周至)县尉、翰林学士、左拾遗(谏官)等职。他抱着“兼济天下”的理想,屡次上书针砭时弊。在文学上他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。他还与元稹共同发起了“新乐府”运动。

主要作品 代表作有讽喻诗《秦中吟》《新乐府》,长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》。

评价 唐代著名诗人、文学家,是“新乐府”运动的倡导者。与元稹齐名,并称为“元白”。

(一)背景链接

唐宪宗元和十年(815),与拥兵割据的藩镇吴元济有勾结的朝中重臣派人刺死宰相武元衡,长安城顿时一片混乱。白居易当时任东宫赞善大夫,是个陪侍太子的闲职,不能过问朝政,但他压抑不住自己的情感,上书请求缉捕凶手,终以“越职言事”的罪名被贬为江州司马。

本诗是其贬官任江州司马后次年的作品。诗人因这次政治迫害而愤懑、感伤,在荒僻的江州,无处发泄,只好将一腔愁闷郁积心底。一个萧瑟的秋夜,当诗人送客浔阳江头,偶逢琵琶女,由其苦难的身世遭遇联想到自己政治上的坎坷失意,顿时触发天涯沦落的痛苦心情,悲怆之意油然而生,他饱蘸满腹辛酸之泪,尽情倾诉悲愤之情,写下千古绝唱《琵琶行》。

(二)常识整理

Ⅰ.文学常识

歌、行、引

歌、行、引(还有曲、吟、谣等)本来是古代歌曲形式,源于汉魏乐府,是乐府曲名,后来成为古代诗歌中的一种体裁。行,又叫“歌行”,篇幅较长,句式灵活,平仄不拘,用韵富于变化,可多次换韵。

Ⅱ.文化常识

古代官职升降的词语

(1)提升职务:拔或擢(用于由低级到高级)、进(用于较高职务追加)、起复(恢复原职务)、超迁。

(2)降级免职:罢、免、解(因非严重过失而解除职务)、贬、谪(因过失而降级)、革、褫(撤职查办)、开缺(奉命或自请解除职务)、致仕(带职退休)、左迁(降级使用)。

(三)博览悦读

形象的音乐描写

音乐本是无形之物,很难用语言文字直接描写,很难描画。因为它那飘忽即逝的音响、旋律,是很不容易捕捉和表现的。而曲中所含的“幽愁暗恨”更是十分抽象、难于言传的。音乐又是最无法作假的艺术语言,弹者的感情直接从音响、旋律中传达出来,不像语言文字有时可以表现出虚假和掩饰。怎样写好琵琶女声情并茂的弹奏及其所创造的美妙境界?诗人白居易平日高度的音乐修养,和驾驭语言艺术的厚实功力,使他笔下生花,成功地写出了琵琶演奏的精彩片断。在白居易笔下,那复杂多变的琵琶声,被描绘得层次丰富,音色分明。诗人描绘音乐的手法:

一是多方设喻,以表现琵琶曲中复杂、细微的音响变化。用许多形象、新鲜、贴切的比喻来描写这极难用语言摹写的美妙乐声,给了读者十分深刻和具体的印象。如以人们在生活中可以接触到的声音作比,以骤降的“急雨”比喻粗弦的繁音促节;以小女儿般的轻柔“私语”比喻细弦细碎绵密的声调;以大珠小珠洒落玉盘比喻乐声的高低音调和清脆悦耳;以“花底”的“莺语”、“冰下”的“泉流”比喻乐声的流动宛转与幽咽若凝;以银瓶乍破水浆迸溅、铁骑突出刀枪齐鸣比喻乐声暂时休止后又骤然响起;以“裂帛”比喻四弦齐拨时乐声的清脆短促,响亮非凡。在妙喻联翩中赋予抽象的音乐以有声有色、具体可感的形象,使人如闻其声,如临其境。这些形象贴切的比喻,把美妙的旋律、变化的节奏表现得淋漓尽致。

二是以声传情,声情交融。把音乐与演奏者的身世之悲、听者(作者)的主观感受结合在一起来写,更大大加深了读者对乐曲内容及其内在情韵的体验。如果说,琵琶女在校音定调时,已流露出感彩,那么,随着正式弹奏的开始,感情的流露渐趋明朗。在千变万化的曲调旋律中,诗人仍然意在表现人物的感情。整个演奏过程,或低回掩抑,如泣如诉;或圆润流美,莺歌玉转;或高昂明快,铁骑交锋。这无不生动地传达出弹者内心深处浪涛般起伏不平的感情,交织着她对人生诸般滋味的深切感受。在时而欢快流转,时而高昂激越,时而暂时休止,时而低沉幽咽的音调中,含蕴着琵琶女或欢快,或忧愁,或沉痛,或悲哀的情感。从“似诉平生不得意”到“说尽心中无限事”,声声琵琶,曲曲传出的正是琵琶女内心的复杂感情。另外,声声琵琶又是演奏者和听者构成感情交流的媒介,演奏者曲中传情,听者闻曲动情,声情交融,不仅使所描绘的音乐更具艺术魅力,而且也有助于诗歌主题的深化。至于听者深受感染的情状,诗人只以画龙点睛之笔,写出了“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”的情景。主客沉默无言,江心月白风平,有力地烘托出听者如醉如痴、如梦初醒的恍惚情状。通过琵琶音乐,进一步联系了弹者与听者的感情,使两个出身、教养、社会地位截然不同的人成为了萍水相逢的知音。他们互诉悲怀,披露出平日不轻易向他人诉说的内心深处的不平感情。长诗就这样在人物回首往事之中深化了“天涯沦落”的主题。

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意;低眉信手续续弹,说尽心中无限事。”这是写音乐,还是写人?是乐曲引起了作者这样的感受,抑或本来就是琵琶女在向作者倾吐她的暗恨幽愁?或者干脆就是作者借他人之酒杯,浇自己胸中之块垒,在诉说自己心中的悲愤?水乳交融,谁能分别!“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”,这猛烈的动作,这尖锐强烈的声响,固然是一曲终了的标志,但我们又何尝不可以把它看作是琵琶女对社会现实的抗争,是她郁积心头的愤激情绪的发泄!通过这二十二句对音乐的描写,我们不但欣赏了琵琶女精湛卓绝的演奏技巧,同时也体会到了乐曲声中所传出的琵琶女内心的凄凉哀怨、愤激悲伤。

不仅如此,音乐又将人物的往事与现实联系起来,推动故事情节向纵深发展。琵琶女身世漂沦的命运,白居易政治上遭受打击、贬谪天涯的不幸,都不是偶然的。他们都是封建专制社会的牺牲品。他们的命运在日趋没落的中唐社会中有一定的典型意义,在客观上暴露出当时社会政治的黑暗腐朽。又由于命运的相似,两个萍水相逢的人才可能在“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的共鸣中,一个重弹,一个重听。诗末六句:“感我此言良久立,却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”真是以哭当歌,写出了悲凄的乐曲声声扣人心扉,满座皆泣,尤以诗人最是心潮澎湃,以至泪湿青衫的一幕。声声乐曲、滴滴泪水,将两人对人生、社会的一腔激愤不平的感情尽情地宣泄,长诗就在这浓重的感伤气氛中推向高潮,戛然收束。

这个结尾,饶有深意地照应了篇首:诗人怀着惆怅的心情乘月而来,又将带回更加惨然的人生痛苦,乘月孤独而归。《琵琶行》深刻的现实意义,正是从首尾照应的情节发展中得到不断的深化和丰富。

三是运用准确的动词,表现演奏者纯熟的指法。诗中“拨”“拢”“捻”“抹”“挑”等动词,准确反映出琵琶女演奏动作的变化有度,这些动词,把多变的指法化为视觉形象,加深了读者对丰富多变的琵琶声和琵琶女娴熟的弹奏技艺的印象。

——

—

1.了解作品风格。

2.品味诗歌的艺术特色,感受诗歌的意境美和声韵美。

3.理清课文思路,理解诗歌表达的思想感情。

一、诵读课文序文部分,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

1.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)予左迁九江郡司马 左迁:降职

(2)铮铮然有京都声 然:形容词词尾,……的样子

(3)问其人 其:指示代词,那个

(4)尝学琵琶于穆、曹二善才 于:介词,向

(5)曲罢悯默 悯:忧伤

(6)转徙于江湖间 于:介词,在

(7)予出官二年 出官:(京官)外调

(8)是夕始觉有迁谪意 是:代词,这

迁谪:贬谪,放逐

(9)歌以赠之 以:连词,表目的关系,来

(10)凡六百一十六言 凡:副词,总共

言:名词,字

2.指出下列句子中加点词语的活用现象并释义。

(1)闻舟中夜弹琵琶者 夜:名词作状语,在夜里

(2)遂命酒 酒:名词作动词,摆酒

3.解释下列句子中加点词语的古义。

(1)明年秋,送客湓浦口

古义:第二年

今义:今年的下一年

(2)因为长句

古义:因此创作

今义:表示接在后面的部分是原因

4.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)尝学琵琶于穆、曹二善才。

译文:曾经向穆、曹两位著名琵琶乐师学艺。(状语后置句,应为“尝于穆、曹二善才学琵琶”。)

(2)使快弹数曲。

译文:让她畅快地弹几支曲子。[省略句,应为“使(之)快弹数曲”。]

(3)转徙于江湖间。

译文:在各地辗转迁徙。(状语后置句,应为“于江湖间转徙”。)

环节二:把握文意

5.说说这个小序在文中的作用。

答:

明确:交代时间、地点、人物和故事梗概,概述歌女的悲凉身世,说明了写作的背景动因,并为全诗定下了凄切的感情基调。

二、诵读课文第1~2段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

6.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)枫叶荻花秋瑟瑟 瑟瑟:秋风吹动草木的声音

(2)添酒回灯重开宴 回灯:重新拨亮灯光

(3)低眉信手续续弹 信:副词,随便,随意

(4)小弦切切如私语 切切:声音急切细碎

(5)冰泉冷涩弦凝绝 凝绝:凝滞

(6)银瓶乍破水浆迸 乍:副词,突然

7.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

译文:我和客人一同下了马,上了船,举起酒杯想畅饮,却没有音乐为我们消解忧愁。

(2)寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

译文:我们寻找到传出乐声的那只船,悄悄询问是谁在弹奏,琵琶声停了,(琵琶女)想回答又有些迟疑。

(3)弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。

译文:每一次拨弦都深沉压抑,每一声乐曲都充满忧思,好像在诉说平生如何不得志。

(4)别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

译文:另有一种深沉的忧愁在其中暗暗萌生,这时候无声的意味更胜过有声的情趣。

环节二:把握文意

8.“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”描绘了一种怎样的意境?渲染了一种怎样的氛围?

答:

明确:作者抓住溢满悲伤情感的秋夜的江水、枫叶、荻花等意象,叠加在一起,描绘了一种冷落荒凉、寂寥凄惨的意境。渲染了一种悲伤、凄凉的氛围。

9.诗句“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意”分别是从哪些角度写琵琶女的?作者这样写意在说明什么?

答:

明确:从琵琶女弹琴的动作和音乐中流露出的愁苦情调来写琵琶女。作者这样写是为下文做铺垫,为琵琶女自叙身世之苦和作者“同是天涯沦落人”之叹张本。

三、诵读课文第3段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

10.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)整顿衣裳起敛容 敛:动词,收敛

(2)曲罢曾教善才伏 伏:动词,佩服

(3)秋月春风等闲度 等闲:副词,轻易,随便

(4)去来江口守空船 来:语气助词,无义

(5)梦啼妆泪红阑干 阑干:形容词,纵横的样子

11.指出下列句子中加点词语的活用现象并释义。

(1)商人重利轻别离 重、轻:形容词作动词,看重,轻视

(2)梦啼妆泪红阑干 梦:名词作状语,在梦里

12.解释下列句子中加点词语的古义。

(1)整顿衣裳起敛容

古义:整理

今义:使紊乱的变为整齐;使不健全的健全起来(多指组织、纪律、作风等)

(2)暮去朝来颜色故

古义:容貌

今义:指色彩

13.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

译文:年复一年地寻欢作乐,随随便便地打发消磨了美好的青春年华。

(2)门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

译文:门前变得冷冷清清,来往的车马时有时无,年纪大了,只好嫁个商人为妻。

环节二:把握文意

14.琵琶女主要从哪几个方面来讲述自己身世的?作者是运用什么手法来写的?

答:

明确:(1)琵琶女首先叙述了她年轻时色艺超群、红极一时的歌伎生涯,接着讲了自己年长色衰后的寂寞处境。

(2)作者运用了对比、反衬的手法:用昔日的年轻美貌反衬年长色衰;用门庭若市反衬门前冷落,独守空船;用昔日的恣情欢笑反衬满腹辛酸;用夜梦往事来反衬孤寂、伤感的情怀。

四、诵读课文第4~5段,思考并回答以下问题。

环节一:突破词句

15.解释下列句子中加点词语的含义。

(1)谪居卧病浔阳城 谪:动词,贬谪

(2)终岁不闻丝竹声 丝竹:弦乐器、管乐器的总称,这里指音乐

(3)往往取酒还独倾 倾:动词,斟饮

(4)如听仙乐耳暂明 暂:副词,忽然,顿时

(5)莫辞更坐弹一曲 更:副词,复,再

(6)感我此言良久立 言:名词,言语

(7)却坐促弦弦转急 却:动词,退

(8)凄凄不似向前声 向前:副词,刚才

16.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

译文:浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐,一年到头听不到美妙的乐声。

(2)今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

译文:今天夜里听了你弹奏的琵琶曲,真如同仙乐入耳清朗明净。

(3)座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

译文:在座的人中谁流泪最多?江州司马的青袍服已被泪水浸湿。

环节二:把握文意

17.诗人为何发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨?

答:

明确:诗人被贬,异常苦闷,这与琵琶女的人生境遇极其相似,当琵琶女第一次弹出哀怨的乐曲、表达心事的时候,就已经拨动了诗人的心弦,让他发出了深长的叹息声。当琵琶女自诉身世,讲到“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”的时候,就更激起他的情感共鸣,于是就发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨。

18.本诗塑造了琵琶女和诗人两个形象,他们既有相似处,也有不同点。根据对课文的理解,试填写下面表格的空白之处。

分类 人物 早年 现在 不同点 相同点

琵琶女 艺压京城、艳盖群芳(色艺双绝) 年长色衰、漂泊憔悴(委身商人) 用一支琵琶曲向人们倾诉了她坎坷曲折的人生 他们“同是天涯沦落人”,都是由“盛”(风光无限、春风得意)而“衰”(沦落天涯、境况凄凉)

诗人 身居高位、名动京师(高官厚禄) 谪居卧病、飘零天涯(沦落凄凉) 用文学笔触再现了琵琶女精湛的技艺,又尽情地倾诉了自己的悲愤之情

一、积累妙用素材·让文笔更鲜活

(一)这样积累素材

话题专辑——

1.从教材中积累

一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌伎,是音乐让他们演绎了一曲千古不衰的知音绝唱。被贬至江州的白居易遇到了琵琶女。一个“去年辞帝京”,一个“本是京城女”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州;一个是才华横溢的大诗人,一个是名满京都的名艺人,都是出类拔萃的人才;一个因直言敢谏而遭贬谪,一个因年长色衰而嫁商人,都有由盛至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。在那个夜晚,诗人白居易踏着湿漉漉的诗行,平平仄仄地走着,一路泪洒青衫,沾湿了历史的脸庞,让人永远都无法抹去。

2.从历史中积累

传说先秦的琴师俞伯牙一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。俞伯牙惊叹道:“善哉,子之心而与吾心同。”钟子期死后,俞伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终身不操,故有高山流水之曲。

3.从名言中积累

(1)人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。 ——孟子

(2)士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历夷险而益固。 ——诸葛亮

(3)高山流水,非知音不能听。 ——文天祥

(4)人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。 ——鲁迅

4.从佳作中积累

(1)知音难逢,所以多少友人惺惺惜别。自古文人墨客留下了无数送别之诗,王勃挥笔就是“海内存知己,天涯若比邻”,李白长叹一声“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,王维饮酒吟下“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,杜甫临江而诵“我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱”……惜字如金的文人们为何写下了如此之多的惜别诗?难道不是因为知音难逢?他们知道命运多舛,前途未卜,这一别恐难再见,他们也知道,四海之大,而识我心者,唯君耳矣。他们怀念曾经的花前月下、吟诗作画,所以一到别离之时,文人们无不难抑心中绵延情愫,一篇篇绝古佳作便横空出世。

(2)知音难逢,有一些人便在难逢中相逢,珍惜那一阵短暂的马蹄声。王维和裴秀才在满山的佛语中相遇,从此游山玩水,共唱人生的真谛。梁山伯与祝英台在一片读书声中结为知音,他们的情感如那永恒飞翔的蝴蝶,千百年来活跃在历史中。

高山流水,知音可贵。知音如同那古城里合韵的马蹄,极易在一片寂静中错过。让我们握住知音的手,用一种平静而又宽广的心去守护那难得的知音。我的心如同芍药,在一片马蹄声中绽放,我听到有人停下脚步低下头,询问我的长久。

(二)这样运用素材

交往,是一种心灵的沟通,彼此相熟相知,不受任何利益驱动,这种交往,方能长久。善于听音的钟子期死了,俞伯牙摔碎玉琴,世间不再回旋“高山流水”;刘兰芝投池而死,焦仲卿便自挂东南枝,实践了“蒲苇韧如丝,磐石无转移”的誓言;梁山伯死了,祝英台撞死墓前,两只蝴蝶翩翩起舞,一曲“化蝶”,唱响千年。

[领悟] 围绕“交往,是一种心灵的沟通”这一中心,作者在历史故事中寻找素材,俞伯牙摔琴、焦仲卿和刘兰芝、梁山伯与祝英台这些历史故事正好切合,作者巧妙地将之运用到作文中,增强了说服力。

①一千二百年前,白居易左迁九江郡司马,在鄱阳湖边住了下来。一个秋天的夜晚,诗人被一支琵琶曲惊醒了,循着琵琶声,诗人发现了自己,在鄱阳湖流下了两行清泪。琴声和着泪水沉到湖底,千年之后这里仍然能够听到嘈嘈切切的琵琶声。②我也是被琵琶声惊醒的,走在湖畔,千年之前的那声裂帛,仿佛就在耳边,仿佛就在昨天。③那一瞬间,白居易走在歌女的弦上,琵琶声响在诗人的诗里,拨弦的人轻拢慢捻,弦上的人醉不成欢,琵琶声渐行渐远,在心头响起,在诗里隐没,书案前,只留下江州司马,泪湿青衫。④浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。⑤新醅的酒,眼前的茶,饮不醉但求一醉的白司马;湖心的飞鸟,湖边的新芽,挑不明诗人的醉眼昏花。你来了吗?你醉了吗?你要走吗?你醒了吗?诗人与秋风,一问一答。江南的秋雨扯天扯地,诗人的酒杯,举得起,却放不下。⑥醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。⑦石狮子立在湖边有上千年了,你们还记不记得那个白司马?白司马怕是已经记不得你们了,那天,晚归的诗人真的醉了,烈酒烧灼着他的胸膛,他的胸中,只有难酬的壮志;烈酒朦胧了他的双眼,他的眼里,只有模糊的背影。⑧我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。⑨琵琶声并未远去,但春天还是来了。⑩诗,是有气味的,这会儿的诗,有一种湿漉漉的青草的芳香。诗人一来,满山的清流鸣泉便开始吟咏唱和,天罡浩荡,那是风在寻章摘句。诗人一伸手,便拽了满把的新诗,诗太多了,诗人开始随手抛撒,我跟在后面,一俯身,便是千古的经典。 诗实在是太多了,诗人专门为它们建造了家园。 白居易草堂,这是一个诗的乐园。日上三竿,诗人在这里高卧,伸一个懒腰,竟也是诗意盎然。 我独坐在草堂前,守候着诗人,守候着白司马有些迟了的春天。 琵琶还在,我分明听到了欣喜的弹拨,比诗人的脚步更迫切,比诗人的心情更舒展,比诗人的诗更浪漫。 诗人归来了,一起归来的,还有诗,有酒,有花。 一朵花,一杯酒,一首诗,分不清谁更醉人,谁更灿烂。分不清谁会芳华于弹指之间,谁将流传得更加久远。有花,有酒,白司马醉倒在诗前,诗无言,诗是诗人最初和最终的家园,诗是诗人永远的春天。 今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。 江州任职时期,白居易自编诗集十五卷,有诗约八百首,《琵琶行》六百一十六言,最为脍炙人口。 ?佳作赏析本文语言缠绵忧伤,精美隽永,如诗一般纯美。《琵琶行》中经典诗句的巧妙穿插,古今时空的穿梭往来,文字与情思的相互交融,都使本文成功地完成了一次古今的碰撞。?写作借鉴1.学标题本文实为一篇读后感,但标题却如诗似画,有了“江南烟雨”的修饰,让《琵琶行》如烟似雾,诗意盎然。2.学结构文章如诗一般纯美,特别是第④⑥⑧ 段都是《琵琶行》中的经典诗句,巧妙地穿插到文章中,让人仿佛看到了白居易,看到了白居易当时作诗的情景。3.学修辞本文使用了大量的修辞手法,文采斐然。拟人:第⑦段画线处的句子,写石狮子的见证。排比:“一朵花,一杯酒,一首诗,分不清谁更醉人,谁更灿烂。分不清……久远。”( 段画线的句子)4.学语言本文语言精简,如一首优美的散文诗,让人读之百遍犹不厌烦。缠绵忧伤中不失幽默,如第 段,“伸一个懒腰,竟也是诗意盎然”;隽永中不失简洁,如第 段。5.学结尾文章最后两段收束全文,开合有度,紧扣文题,前文的“有诗,有酒,有花”……都为《琵琶行》的出现做铺垫。

二、研读品味经典·让积淀更丰厚

我知言,我善养吾浩然①之气。

——《孟子·公孙丑章句上》

注释:①浩然:盛大而流动的样子。

[翻译] 我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。

[明理知义] 浩然之气是孟子所特用的一个名词。这种气和道德意识紧密结合在一起,如果缺乏道德意识,或者因做了于心有愧的事而损害了道德意识,立刻会感到气馁。培养浩然之气的过程也就是加强道德意识的过程。这种气是通过长期道德实践的积累从内心自然产生的,不是凭偶然几次合乎道德的行为勉强袭取的。只要培养得法,这种气就会变得伟大而刚强,并且四处扩散,上下流行,充塞于天地之间。

曾参不受鲁君邑

曾子①衣②敝③衣以耕,鲁君使人往致邑焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受④。反⑤,复往,又不受,使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为⑥不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人⑦,予人者骄人⑧;纵子有赐不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。孔子闻之曰:“参之言,足以全其节也。”

[注] ①曾子:姓曾,名参,字子舆,与孔子、孟子、颜子(颜回)、子思比肩共称为五大圣人。 ②衣:动词,穿。 ③敝衣:破旧衣服。④受:接受。⑤反:同“返”。⑥奚为:为什么。⑦畏人:害怕人。⑧骄人:在人面前骄傲。

用现代汉语翻译文中画线句子。

(1)受人者畏人,予人者骄人;纵子有赐不我骄也,我能勿畏乎?

译文:

参考答案:接受别人馈赠的人就会害怕得罪馈赠者;给了人家东西的人,就会对受东西的人显露骄色。那么,就算国君赏赐我土地而不对我显露一点骄色,但我能不因此害怕得罪他吗?

(2)孔子闻之曰:“参之言,足以全其节也。”

译文:

参考答案:孔子知道了这件事,就说:“曾参的话,是足以保全他的节操的。”

参考译文:

曾子穿着很破旧的衣服在耕田,鲁国的国君派人要封送给他一大片土地,说:“请用这片土地的收入来修饰你的衣装吧。”曾子不接受。那人回去,又再送来,曾子还是不接受。使者说:“这又不是先生你向人要求的,是别人献给你的,你为什么不接受?”曾子说:“我听说,接受别人馈赠的人就会害怕得罪馈赠者;给了人家东西的人,就会对受东西的人显露骄色。那么,就算国君赏赐我土地而不对我显露一点骄色,但我能不因此害怕得罪他吗?”曾子最终没有接受。孔子知道了这件事,就说:“曾参的话,是足以保全他的节操的。”

我曾经觉得演员是个神奇物种,他们天生多才多艺,一个会演戏的人,似乎唱歌、跳舞、曲艺、小品、乐器、相声,十八般武艺样样都行,随便搁在哪种镁光灯下,站着不动都起范儿。

直到听王珞丹说起自己学舞蹈的经历,我才暗爽地发现,除了那些生下来就为了气我们的“别人家的孩子”,实际上,各行各业中更多的都是缺少天赋的“笨人”。

她说:“我6岁第一次站在舞蹈室中央,老师教我们平转,所有小朋友都能按照轨迹旋转,只有我转得跟没头苍蝇一样,满教室十来个同学,快笑弯了腰,这个‘笑声’一下子就砸碎了我对天赋的幻想。我很清楚自己一旦跳舞,就会听到鼓掌似的嘲笑声,当时我就放弃了学习跳舞。”

我问她:“你考北京电影学院的时候,难道不要艺考展示吗?”

她有点小得意:“我17岁考上北京电影学院,艺考展示环节,确实绝大部分女同学都选择了舞蹈,芭蕾、民族、古典,甚至爵士、街舞,只有我偏执地唱了一首摇滚,当时觉得自己酷毙了。后来,学校里的汇报演出,学姐在舞台上跳了一段双人舞《牛背摇篮》,我的羡慕贯穿了整个青春期。”

她的话让我想起自己高中时代艳羡的那些数学成绩特别好的同学,“倾慕”成为青春里最深刻的烙印,可能每个人心底都有一个榜样,曾经是我们做梦都想成为的那个人。

我好奇道:“你现在应该可以选择自己喜欢的生活和角色,会不会跳舞并不重要了吧?”

她笑起来:“我克服不了对舞蹈的渴望,虽然没有天赋,但是又去了舞蹈排练厅,再试。哈哈,果然还是不行,比想象中更难。我坚持跳了一个月,动作依旧不标准,协调性差,还经常跟不上节奏,我确认自己永远没有机会达到专业舞蹈演员的标准,但是,我和队友一起笑,在跳舞的人群里一起秀,这是最大的快乐。”

“我确实没有天赋,但是,我也能变得更好呀,我就是这么个笨笨的很努力的人。甚至,每个人,都不可能成为优秀的别人,但是可以成为更好的自己。”

[人生教益] 世界上没有十全十美的人,每个人都有自己天生的短板。虽然王珞丹的付出不能使她超越那些优秀的“别人”,但这种努力却让她成为了更优秀的自己。让我们也像王珞丹一样,拼尽全力成为更好的自己!

一、文言基础专练

1.对下列句子中加点词的解释,有误的一项是( )

A.主人忘归客不发 发:出发,开船

B.血色罗裙翻酒污 翻:泼翻

C.秋月春风等闲度 等闲:平常

D.感我此言良久立 感:被感动

解析:选C 等闲:随便,轻易。

2.下列句子中,加点词的意义和用法判断正确的一项是( )

A.①②相同,③④相同 B.①②不同,③④相同

C.①②不同,③④不同 D.①②相同,③④不同

解析:选C ①介词,替;②动词,创作;③代词,这;④动词,表判断。

3.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.整顿衣裳起敛容 B.低眉信手续续弹

C.老大嫁作商人妇 D.明年秋,送客湓浦口

解析:选B A项,“整顿”,古义是整理;今义是使紊乱的变为整齐,使不健全的健全起来(多指组织、纪律、作风等)。C项,“老大”,古义指上了年纪;今义指排行第一的人。D项,“明年”,古义指第二年;今义指今年的下一年。

4.下列各句与例句中加点词的用法相同的一项是( )

例:闻舟中夜弹琵琶者

A.稍稍宾客其父 B.项伯杀人,臣活之

C.于其身也,则耻师焉 D.骊山北构而西折

解析:选D D项与例句都是名词作状语。A项,名词的意动用法;B项,动词的使动用法;C项,形容词的意动用法。

5.下面描写乐曲演奏的诗句,解说恰当的一项是( )

A.“间关莺语花底滑”描写琵琶声轻快而流畅,如同黄莺啼叫着从花下轻盈自如地飞过一样。

B.“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”意思是即使大弦小弦一起奏响,那听上去杂乱无章的乐音也如珠玉之声一样清脆悦耳。

C.“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”写的是当乐曲短时间休止时,另外传出深藏心底的愁思,这无声时刻的感染力更胜过有声之乐。

D.“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”描写曲子弹奏结束时琵琶女非常用心地完成最后一个动作,四弦同时奏响发出撕裂绢帛之声。

解析:选A B项,“错杂弹”意思是大弦小弦有序交错地弹奏。C项,丢掉了对“暗恨”一词的解释。D项,“当心”并非“非常用心”的意思,而是“在弦中间”的意思。

6.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)移船相近邀相见, 。

(2) ,小弦切切如私语。

(3) ,未成曲调先有情。

(4)冰泉冷涩弦凝绝, 。

(5) ,唯见江心秋月白。

(6) ,往往取酒还独倾。

答案:(1)添酒回灯重开宴 (2)大弦嘈嘈如急雨 (3)转轴拨弦三两声 (4)凝绝不通声暂歇 (5)东船西舫悄无言 (6)春江花朝秋月夜

二、阅读理解专练

(一)阅读下面这首唐诗,完成7~8题。

舟中读元九诗[注]

白居易

把君诗卷灯前读,诗尽灯残天未明。

眼痛灭灯犹暗坐,逆风吹浪打船声。

[注] 元九,唐代诗人元稹。元稹曾与白居易一同倡导“新乐府”运动。白居易写这首诗的时候,元被贬通州(今四川达县一带),白被贬江州(今江西九江)。

7.前三句,诗人以“灯前”“灯残”“灭灯”三个极富个性的景象前后映照,表达了其怎样的思想感情?

答:

参考答案: “灯前”“灯残”“灭灯”,写出了整个过程。由“读诗”,到“诗尽”,直到“暗坐”,表达了诗人灰暗的心情:一面是对挚友的深切怀念,一面是内心的阴郁与苍凉,两种情感交织在一起。

8.诗的末句描绘的景象,是运用了什么修辞手法?表现了怎样的思想感情?

答:

参考答案:诗的末句运用了双关的手法。一方面,“逆风吹浪打船声”,是诗人在舟中雨夜读诗时的真实情境,一方面又是以惊风骇浪喻指险恶莫测的政治风浪,隐喻着因与挚友同时横遭不测的心灵呼号,也蕴含着与志同道合的挚友在逆境中相互抚慰的心理。(答象征手法也可以,意思对即可)

(二)阅读下面这首唐诗,完成9~10题。

夜 筝

白居易

紫袖红弦明月中,自弹自感暗低容。

弦凝指咽声停处,别有深情一万重。

9.请分析“紫袖红弦明月中”一句的作用。

答:

参考答案:“紫袖红弦”不但暗示出弹筝者的乐伎身份,也描写出其修饰的美好,女子弹筝的形象宛如画出。

10.有学者认为,《夜筝》是《琵琶行》的一个精妙的缩本。简要分析这首诗与《琵琶行》在写法上的不同。

答:

参考答案:《琵琶行》得意的笔墨是对琵琶乐本身绘声绘色的铺陈描写,而《夜筝》则从侧面落笔,所取的是《琵琶行》中用作陪衬的描写。

(三)阅读下面这首唐诗,完成11~12题。

废 琴

白居易

丝桐合为琴,中有太古声。古声淡无味,不称今人情。

玉徽①光彩灭,朱弦尘土生。废弃来已久,遗音尚泠泠②。

不辞为君弹,纵弹人不听。何物使之然?羌笛与秦筝。

[注] ①玉徽:玉制的琴徽,亦为琴的美称。②泠泠:形容声音清越。

11.在这首诗中,作者塑造了怎样的形象?

答:

参考答案:作者塑造了被废弃、受冷落的古琴形象。它遍身尘土,光彩磨灭,但琴声依然清越、古朴、高雅。

12.简要分析诗歌主要表现手法的作用。

答:

参考答案:运用象征和对比手法,以琴自喻,将古琴受冷落的遭遇和羌笛与秦筝受世人喜欢进行对比。一方面借废琴坚守自我表达自己保持操守、不迎合世俗的思想感情,另一方面寄寓自己政治失意的感慨。

三、语言表达专练

13.学校举行大型朗诵会,请你为白居易的《琵琶行》写一段主持词。要求:语言生动,有文采,至少用一种修辞格;至少引用一句原作中的诗文;不超过80字。

答:

参考答案:一首《琵琶行》,司马青衫湿。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”这是同情的泪、伤感的泪,更是心灵相通的泪。

14.请参照下面材料中画线的内容,另选两位诗人的名句,仿写句子。要求:句式一致,符合题意。

人生是什么?不同的人有着不同的理解。在白居易看来,人生是“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的知遇; ; 。

参考答案:在杜甫看来,人生是“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的苍凉 在李白看来,人生是“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟”的无奈