8*时间的脚印 课件(共58张PPT)

图片预览

文档简介

课件58张PPT。8 时间的脚印教学目标与学习目标

1、能够基本理解课文讲述的道理,能够按照顺序复述课文大意,达到理解文章的主旨。

2、弄清说明的层次、说明的方法。

3、联系作者简述的道理,理解文章的条理,体会并理解作者在文章中所表达的思想感情,增强信念。

4、弄清说明的顺序,体会语言的生动准确。

教学重难点及其处理

熟读课文,了解本课说明顺序:岩石的风化和形成—岩石形成后的变化—从岩石上如何看出地壳的活动—化石显示的地球发展过程—努力读懂这些“文字”—寻找地下宝藏时间对每个人来说都很熟悉,但却很难定义和理解。科学、哲学、宗教和艺术对时间有不同的定义,但对于测量系统是相对一致的。时钟是以秒、分钟和小时为基础的,虽然这些单位的基础在历史上已经发生了变化,但它们的起源可以追溯到远古时代。时间是不可思议的存在。面对它一刻不停的流逝,人们总是有时希望它停止,有时又希望它尽快过去。可是不管怎么说,时间都在毫不留情地往前走,它的脚步似乎永远不变。对于生活而言时间是春夏秋冬一年又一年一天又一天上午下午白天黑夜以及钟表的时刻,对于生物和生物延续而言是一代又一代的繁衍是年轮是从开始到成熟生到死,对于社会来说是一个又一个的朝代和时代,对于事物的发展变化而言是记录和分析这些变化的衡量尺度和座标。 时间是物质存在的客观形式,无处不在,与每个人密切相关,但它看不到、触不着。人们是怎样发现时间的?又是记录时间的?同学们可以仔细思考一下,先不急于回答。读完本文,你也许会有更多的看法。 陶世龙(1929—),四川安岳县人,我国著名科普作家。

代表作品有《打开地下宝库的钥匙》《揭开大地的秘密》《地球的画像》《火山和地震》《多变的地球》等科普读物。作者简介 本文选自《时间的脚印》(江苏教育出版社1999年版)。科普作家陶世龙毕业于北京大学地质系,参加工作后长期与地质学科打交道,在国家推动科学普及和科学大众化的倡导下,作者致力于科普写作,尤其是针对青少年的科普作品较多。这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识。背景链接踪迹( ) 腐蚀( ) 浑浊( )

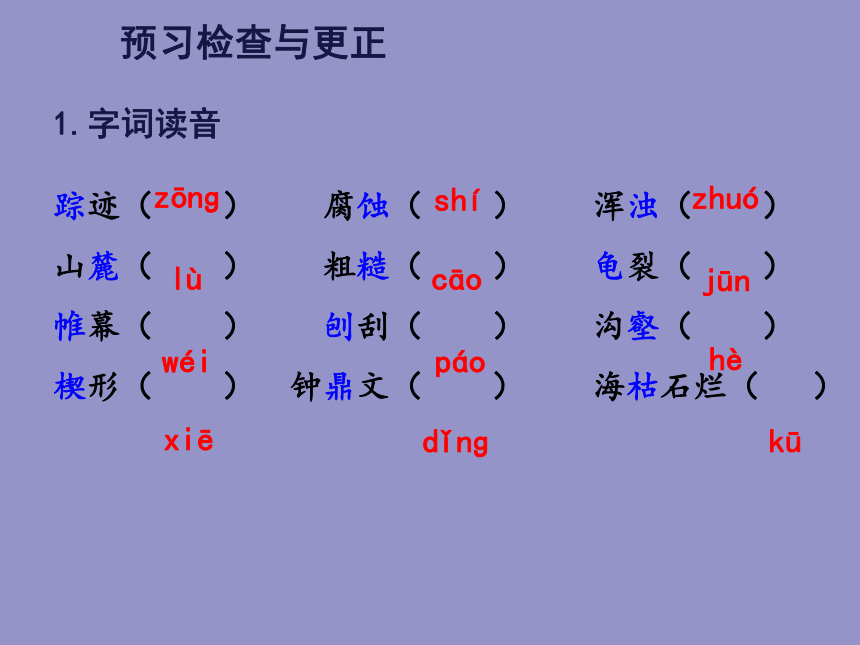

山麓( ) 粗糙( ) 龟裂( ) 帷幕( ) 刨刮( ) 沟壑( ) 楔形( ) 钟鼎文( ) 海枯石烂( )zōnɡjūncāoshíwéipáohèlùzhuóxiēdǐnɡkū预习检查与更正1.字词读音2.词语解释腐蚀:①通过化学作用,使物体逐渐消损破坏;②人在坏的思想、行为、环境等因素影响下逐渐变质堕落。(本文用①义项)

浑浊:(水、空气等)含有杂质,不清洁、不新鲜。

海枯石烂:海水枯干,石头粉粹。现多用于形容经历极长的时间,但本文是原意。

龟裂:裂开许多缝子。胶结:半流体干燥后变硬黏结在一起。

钟鼎文:古代铜器上铸的或刻的文字,通常专指殷周秦汉铜器的文字。

甲骨文:古代刻在龟甲和兽骨上的文字,内容多是殷人占卜的记录,现在的汉字就是从甲骨文演变下来的。

楔形文字:公元前三千多年美索不达米亚南部苏马连人创造的文字,笔划像楔子,古代巴比伦人、亚述人、波斯人等都曾使用这种文字。认真读课文,概括各部分大意。第一部分由人类记录时间踪迹的方式联想到大自然记录时间的方式,进而提出“岩石是怎样记下时间”的疑问,引人思索和探寻。(1~5)第二部分从“大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着”这一规律入手,详尽说明岩石“烂”与“生成”的变迁,旨在说明岩石层与层之间的顺序记录了时间的踪迹。(6~21)第四部分启发人们探索自然奥秘,说明读懂岩石记录的重大意义。第三部分说明岩石为我们记录下的历史痕迹。(22~29)(30-31)归纳段落的内容,请将它们用小标题写到相应段落的开头。整体感知(1~5)(6~21)(22~29)(30~31)“时间漫谈” 人类如何记录时间人类如何记录时间人类如何记录时间山崖裂缝——崩落——旅行——沉积——堆压——新岩石石头的毁灭与新生自由读6-21自然段,分组讨论:

1.岩石的运动规律是什么?被破坏被搬运、被堆积重新生成岩石2.你能根据书上的有关内容概述石烂到新生的过程吗?岩石小石子沙砾、泥土新岩石沉淀重压胶结读懂记录,造福人类 再次快速通读课文,找一找:请找出文中起着承上启下的作用句子或段落并作简要分析。1.岩石是怎样记录下时间的呢?(5)2.真的有“海枯石烂”的时候。(7)3.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。(18)4.岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。(22)5.从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。(24)6.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。(24)1.岩石是怎样记录下时间的呢?(5)承上启下,由人类记录时间的方式,引出岩石记录时间方式的探寻。2.真的有“海枯石烂”的时候。(7)开启下文,说明岩石“毁灭”的过程。3.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。(18)总括上文,总结了岩石“毁灭”之后再度“新生”的过程。4.岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。(22)承上,收住有关岩石自身解体与新生的话;启下,解读下文有关岩石上的历史痕迹。5.从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。(24)概括评价上一段的叙述内容。6.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。(24)承上文,化石的作用;启下文,说明化石是怎样帮我们认识地球历史的发展过程的。自然段 内 容 结构特点 说明顺序 说明方法

6 总提下文

7 自然界中岩石所呈现的各种现象 总

8 过渡引起下文

岩石毁灭所呈现出的现象? 结果

? 概括说明呈现这一现象的原因 概括

12空气和水中酸的作用 分

? 13雨水的作用 13打比方

14生物的作用

?15人的作用 具体 原因 16举例子

16-18岩石生存的原因 事物发展顺序 原因 17举例子

19-22岩石生存的结果 结果 20列数据 本文以充满智慧的笔触,娓娓而谈岩石能够记录时间的脚印的原因,记录的内容和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。主旨概括 自由读课文,思考:课文主要介绍分析岩石记录时间的奇异功能,为什么不直接进入正题,而要先引用高士其的话?课文精讲时间伯伯,

你是最伟大的旅行家,

你从不犹豫你的脚步,

你走过历史的每一个时代。

——高士其《时间伯伯》 引用高士其的话把时间拟人化,一方面与主题照应,另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者实际生活,吸引读者。文题“时间的脚印”实际上是“从岩石上,可以看到时间的长短”的意思。自由读1-5自然段,说一说:

1.现在的人们是怎样记录时间的?钟表和日历2.中国古代用什么来记录时间?铜壶滴漏铜壶滴漏 水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶,时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。小知识还有什么可以记录时间的更替?3.本文中提到的岩石有什么作用?它是大自然用来记录时间的。 3.人们是怎样根据岩石来判断时间的?(重点读第19自然段) 可从岩层厚度、排列顺序、地壳运动等方面思考。

岩层厚度:1米厚(3000—10000年);

排列顺序:最早形成的躺在最下面;

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立。自由读22-29自然段,分组讨论:

1.岩石是怎样保存历史痕迹的? 可从岩石结构、石头颜色、生物化石等方面去考虑。

岩石结构——反映地壳的活动

石头颜色——反映远古的气候

生物化石——反映历史的发展2.岩石保存了哪些历史的痕迹?①地壳的活动;

②气候的变化;

③古代生物的状况;

④地球历史的发展过程;

⑤自然界转瞬即逝的活动。3.人类是怎样根据岩石来认识地球的发展历史的?根据不同类型的化石去思考。

三叶虫化石——“寒武纪”——海洋宽广

大树木化石——“石炭纪”——温暖潮湿

长毛兽化石——“第四纪”——气候寒冷三叶虫化石小知识 细细品味最后一段,说一说:读懂岩石记录有什么重大意义? 不仅可以增加知识,而且可以探寻地下“宝藏”,更有无穷的大自然奥妙存在。 狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

把“爬”字改成“流”字可以吗?为什么? 不好。用“爬”字,形象生动,而且显出移动的缓慢。品析语言 在受到重压的时候,有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去,就使泥沙胶结得更紧密了。

把“胶结”改成“粘合”可以吗?为什么? 不可以。用“胶结”准确地表明了泥沙变成岩石所起的变化。 岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

把“躺”字改成“铺”字好吗?为什么?不好。“躺”字,与平卧呼应,且形象生动。 1.课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?深入探究 没有偏离主题,原因:①增强文章吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;②这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式有如此奇异的,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。 2.从本文的说明顺序和探索意义上谈谈你所获得的启示。 通过本文的学习,我们了解到常见的说明顺序有时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。同时我们还知道岩石原来也能记下时间,岩石就是一部无字的史书。其实岂止岩石?大自然中的一事一物,都是一部蕴含深刻内容的史书。陶先生不过是给我们拉开了帷幕的一角而已,我们要不断丰富自己的知识,用自己的智慧和才能去探求大自然的奥秘,来造福人类。总述自然界各种物质的运动人类记录时间时间脚印岩石记录分说岩石“烂掉”的原因和过程岩石层记录时间的踪迹岩石记录的历史痕迹启发人们探索自然奥秘分说岩石生成的过程和历时的漫长总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹大自然记录时间板书设计1.条理清晰,有逻辑性。

文章第二部分,首先总说自然界各种物质的运动。然后分说岩石的原因和过程。接下来分说岩石生成的过程和历时的漫长。最后总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹。层次分明,条理清晰。写作借鉴2.语言生动形象。

本文语言生动形象,把时间拟人化,既给人以知识,又给人一种亲切感。例如,作者采用了排比句式,如“炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……”说明了岩石遭受到来自多方面的破坏。再如,采用打比方的说明方法,使说明生动、形象,如“如果大量的水结成了冰,刨刮着所遇到一些石头”。 3.本文向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识,你由此对科普类文章有了怎样的认识呢?课外拓展——科普作品 科普作品既像是望远镜,把遥远的似乎与我们毫不相关的事物拉近到眼前,让人惊讶于这么遥远的事物也和我们有着各种的关系,又像是显微镜,把我们身边的已经熟视无睹的事物放大十倍百倍,让人明白即使是最简单普通的东西,也包含着丰富的科学原理。一、科普作品的特点

科普作品是一种以向大众普及科学知识为主要目的的作品。“科普”一词就是指科学普及的意思。科普作品传统上以文字或图画作为基本载体。不过随着媒体技术的发展,科普作品也常常以视频媒体等其他形式出现。其特点主要体现在:

1、科学性

科学性是所有科技作品的生命,科普作品也不例外。目的是向广大社会成员普及科技知识、科学技能以及科学思想、科学方法。因此,除了要求做到概念准确、事实确切、观点正确、表达客观之外,科普文章的科学性还体现在以下几个方面:

①由于科普文章的多数读者对于文章所介绍的科技知识往往是第一次接触,常常是以完全信任的态度加以接受的。因此,我们写文章时必须以极其负责的态度来介绍、普及那些成熟的、正确的科技知识。

②科普文章的针对性和实用性都很强,尤其是在说明、普及科学方法、科学技能时,文章所介绍的方法、技能、窍门、经验等应当具有可操作性,为读者提供切实可行的技术和方法。

③在说明、普及科技知识、技能时,应当与相关学科联系起来,全面考虑其社会效果与影响。例如,在介绍、推广农副业生产经验的时候,应当联系生态环境问题来全面考虑。又比如,在介绍体育运动对增强体质、增进健康的功能时,除了运用体育学的原理外,还应当运用生物学、医学、心理学、社会学的观点来剖析。2、思想性

科普是科学技术与社会生活之间的一座桥梁。它在向读者传授知识的同时,也使读者受到科学思想、科学精神、科学态度和科学作风的熏陶,宣传着科学的世界观和方法论,以提高人们的科学素质和思想素质。因此,科普作品要通过普及介绍科学知识,让人们深刻地理解科学的世界观的方法论,即唯物主义和辩证法。这就是科普作品思想性的体现。当然,科普创作的思想性,是内在的、从作品中自然表现出来的,不是贴上一些政治标签或外加一些政治术语。

3、通俗性

通俗性就是要用明白晓畅的文字介绍科技知识,使之生动、易懂。“整个科普创作过程,实际上也就是专门知识通俗化的过程。”(章道义等编《科普创作概论》,北京大学出版社,1983年版,第38页)这句话点明了科普创作的实质。不通俗地把科学知识表达出来,读者理解不了,就起不到科普创作的作用,科普创作也就失去了意义。科普创作可以运用多种方法使科普作品通俗化。如用文艺形式创作,使之生动有趣,引人入胜。但这不是唯一的方法,科普作品,只要简明扼要,深入浅出,通俗易懂地写清楚,同人们的实际生活和工作联系起来,就能达到通俗化。切忌简单化、庸俗化,或简单得残缺不全,只在抽象的概念中兜圈子;或堆砌资料,照搬照抄,或把通俗化变成庸俗化,迎合低级趣味,这些都应在科普创作中杜绝。4、艺术性

艺术性是由通俗性派生的一个特点,科普作品的通俗性常常要求运用文艺形式来介绍科技知识,创作过程中,不仅使用逻辑思维来达到以理服人的效果,同时还采用形象思维,使之以情动人。

5、知识性

撰写科普文章除了讲究内容上的科学性、思想性和表达方式上的通俗性之外,还要给读者提供一些有价值的科技知识。所以,知识性是撰写科普文章目的的体现,知识性是科普文章的一个主要特点,有知识性才会有可读性,才能吸引读者。二、科普文章的阅读

1、弄懂文章介绍的内容

科普文章的目的是向读者说明一个知识,具有科学性,而且不夸大,不缩小。我们在阅读时,先尧弄清文章叙述事物的概念、特点、构造、作用等,看看自己能否理解文章所讲的这些内容。弄清文章介绍了什么内容,解释了什么科学道理,也就基本读懂了科普文章的内涵。

2、了解文章介绍的方法

科普文章的语言往往简单明了,通俗易懂。科普文章往往会运用一些说明方法,如打比方、举例子、下定义等,有时还会把事物当成人来写,使不容易理解的内容具体化、生动化、人格化,使我们更清楚地认识事物的特点。

3、思考知识同我们的关系

有一个家喻户晓的故事,是说有一天牛顿坐在苹果树下,突然一个苹果落到了他的头上。苹果为什么会落下来,而不是落上去呢?一向思考问题的牛顿看着苹果思索起来。在经过深入的研究之后,牛顿发现了著名的“万有引力”定律。从这个故事不难看出:生活中有丰富的科学原理,而科学也在时时指导我们的生活。所以在阅读科普文章时,要认真思考它与我们实际生活的联系。拓展延伸少壮不努力,老大徒伤悲。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

放弃时间的人,时间也放弃他。

时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

莫等闲,白了少年头,空悲切!

逝者如斯夫,不舍昼夜。人们对时间感受的名言:课外阅读有关科普读物。课后作业下面备注!谢谢!

1、能够基本理解课文讲述的道理,能够按照顺序复述课文大意,达到理解文章的主旨。

2、弄清说明的层次、说明的方法。

3、联系作者简述的道理,理解文章的条理,体会并理解作者在文章中所表达的思想感情,增强信念。

4、弄清说明的顺序,体会语言的生动准确。

教学重难点及其处理

熟读课文,了解本课说明顺序:岩石的风化和形成—岩石形成后的变化—从岩石上如何看出地壳的活动—化石显示的地球发展过程—努力读懂这些“文字”—寻找地下宝藏时间对每个人来说都很熟悉,但却很难定义和理解。科学、哲学、宗教和艺术对时间有不同的定义,但对于测量系统是相对一致的。时钟是以秒、分钟和小时为基础的,虽然这些单位的基础在历史上已经发生了变化,但它们的起源可以追溯到远古时代。时间是不可思议的存在。面对它一刻不停的流逝,人们总是有时希望它停止,有时又希望它尽快过去。可是不管怎么说,时间都在毫不留情地往前走,它的脚步似乎永远不变。对于生活而言时间是春夏秋冬一年又一年一天又一天上午下午白天黑夜以及钟表的时刻,对于生物和生物延续而言是一代又一代的繁衍是年轮是从开始到成熟生到死,对于社会来说是一个又一个的朝代和时代,对于事物的发展变化而言是记录和分析这些变化的衡量尺度和座标。 时间是物质存在的客观形式,无处不在,与每个人密切相关,但它看不到、触不着。人们是怎样发现时间的?又是记录时间的?同学们可以仔细思考一下,先不急于回答。读完本文,你也许会有更多的看法。 陶世龙(1929—),四川安岳县人,我国著名科普作家。

代表作品有《打开地下宝库的钥匙》《揭开大地的秘密》《地球的画像》《火山和地震》《多变的地球》等科普读物。作者简介 本文选自《时间的脚印》(江苏教育出版社1999年版)。科普作家陶世龙毕业于北京大学地质系,参加工作后长期与地质学科打交道,在国家推动科学普及和科学大众化的倡导下,作者致力于科普写作,尤其是针对青少年的科普作品较多。这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识。背景链接踪迹( ) 腐蚀( ) 浑浊( )

山麓( ) 粗糙( ) 龟裂( ) 帷幕( ) 刨刮( ) 沟壑( ) 楔形( ) 钟鼎文( ) 海枯石烂( )zōnɡjūncāoshíwéipáohèlùzhuóxiēdǐnɡkū预习检查与更正1.字词读音2.词语解释腐蚀:①通过化学作用,使物体逐渐消损破坏;②人在坏的思想、行为、环境等因素影响下逐渐变质堕落。(本文用①义项)

浑浊:(水、空气等)含有杂质,不清洁、不新鲜。

海枯石烂:海水枯干,石头粉粹。现多用于形容经历极长的时间,但本文是原意。

龟裂:裂开许多缝子。胶结:半流体干燥后变硬黏结在一起。

钟鼎文:古代铜器上铸的或刻的文字,通常专指殷周秦汉铜器的文字。

甲骨文:古代刻在龟甲和兽骨上的文字,内容多是殷人占卜的记录,现在的汉字就是从甲骨文演变下来的。

楔形文字:公元前三千多年美索不达米亚南部苏马连人创造的文字,笔划像楔子,古代巴比伦人、亚述人、波斯人等都曾使用这种文字。认真读课文,概括各部分大意。第一部分由人类记录时间踪迹的方式联想到大自然记录时间的方式,进而提出“岩石是怎样记下时间”的疑问,引人思索和探寻。(1~5)第二部分从“大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着”这一规律入手,详尽说明岩石“烂”与“生成”的变迁,旨在说明岩石层与层之间的顺序记录了时间的踪迹。(6~21)第四部分启发人们探索自然奥秘,说明读懂岩石记录的重大意义。第三部分说明岩石为我们记录下的历史痕迹。(22~29)(30-31)归纳段落的内容,请将它们用小标题写到相应段落的开头。整体感知(1~5)(6~21)(22~29)(30~31)“时间漫谈” 人类如何记录时间人类如何记录时间人类如何记录时间山崖裂缝——崩落——旅行——沉积——堆压——新岩石石头的毁灭与新生自由读6-21自然段,分组讨论:

1.岩石的运动规律是什么?被破坏被搬运、被堆积重新生成岩石2.你能根据书上的有关内容概述石烂到新生的过程吗?岩石小石子沙砾、泥土新岩石沉淀重压胶结读懂记录,造福人类 再次快速通读课文,找一找:请找出文中起着承上启下的作用句子或段落并作简要分析。1.岩石是怎样记录下时间的呢?(5)2.真的有“海枯石烂”的时候。(7)3.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。(18)4.岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。(22)5.从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。(24)6.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。(24)1.岩石是怎样记录下时间的呢?(5)承上启下,由人类记录时间的方式,引出岩石记录时间方式的探寻。2.真的有“海枯石烂”的时候。(7)开启下文,说明岩石“毁灭”的过程。3.经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。(18)总括上文,总结了岩石“毁灭”之后再度“新生”的过程。4.岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。(22)承上,收住有关岩石自身解体与新生的话;启下,解读下文有关岩石上的历史痕迹。5.从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。(24)概括评价上一段的叙述内容。6.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。(24)承上文,化石的作用;启下文,说明化石是怎样帮我们认识地球历史的发展过程的。自然段 内 容 结构特点 说明顺序 说明方法

6 总提下文

7 自然界中岩石所呈现的各种现象 总

8 过渡引起下文

岩石毁灭所呈现出的现象? 结果

? 概括说明呈现这一现象的原因 概括

12空气和水中酸的作用 分

? 13雨水的作用 13打比方

14生物的作用

?15人的作用 具体 原因 16举例子

16-18岩石生存的原因 事物发展顺序 原因 17举例子

19-22岩石生存的结果 结果 20列数据 本文以充满智慧的笔触,娓娓而谈岩石能够记录时间的脚印的原因,记录的内容和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。主旨概括 自由读课文,思考:课文主要介绍分析岩石记录时间的奇异功能,为什么不直接进入正题,而要先引用高士其的话?课文精讲时间伯伯,

你是最伟大的旅行家,

你从不犹豫你的脚步,

你走过历史的每一个时代。

——高士其《时间伯伯》 引用高士其的话把时间拟人化,一方面与主题照应,另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者实际生活,吸引读者。文题“时间的脚印”实际上是“从岩石上,可以看到时间的长短”的意思。自由读1-5自然段,说一说:

1.现在的人们是怎样记录时间的?钟表和日历2.中国古代用什么来记录时间?铜壶滴漏铜壶滴漏 水从一个铜壶缓缓地滴进另一个铜壶,时间过去了,这个壶里的水空了,那个壶里的水却又多了起来。时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。小知识还有什么可以记录时间的更替?3.本文中提到的岩石有什么作用?它是大自然用来记录时间的。 3.人们是怎样根据岩石来判断时间的?(重点读第19自然段) 可从岩层厚度、排列顺序、地壳运动等方面思考。

岩层厚度:1米厚(3000—10000年);

排列顺序:最早形成的躺在最下面;

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立。自由读22-29自然段,分组讨论:

1.岩石是怎样保存历史痕迹的? 可从岩石结构、石头颜色、生物化石等方面去考虑。

岩石结构——反映地壳的活动

石头颜色——反映远古的气候

生物化石——反映历史的发展2.岩石保存了哪些历史的痕迹?①地壳的活动;

②气候的变化;

③古代生物的状况;

④地球历史的发展过程;

⑤自然界转瞬即逝的活动。3.人类是怎样根据岩石来认识地球的发展历史的?根据不同类型的化石去思考。

三叶虫化石——“寒武纪”——海洋宽广

大树木化石——“石炭纪”——温暖潮湿

长毛兽化石——“第四纪”——气候寒冷三叶虫化石小知识 细细品味最后一段,说一说:读懂岩石记录有什么重大意义? 不仅可以增加知识,而且可以探寻地下“宝藏”,更有无穷的大自然奥妙存在。 狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

把“爬”字改成“流”字可以吗?为什么? 不好。用“爬”字,形象生动,而且显出移动的缓慢。品析语言 在受到重压的时候,有一些物质填充到泥沙中的孔隙里去,就使泥沙胶结得更紧密了。

把“胶结”改成“粘合”可以吗?为什么? 不可以。用“胶结”准确地表明了泥沙变成岩石所起的变化。 岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

把“躺”字改成“铺”字好吗?为什么?不好。“躺”字,与平卧呼应,且形象生动。 1.课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?深入探究 没有偏离主题,原因:①增强文章吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;②这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式有如此奇异的,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。 2.从本文的说明顺序和探索意义上谈谈你所获得的启示。 通过本文的学习,我们了解到常见的说明顺序有时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。同时我们还知道岩石原来也能记下时间,岩石就是一部无字的史书。其实岂止岩石?大自然中的一事一物,都是一部蕴含深刻内容的史书。陶先生不过是给我们拉开了帷幕的一角而已,我们要不断丰富自己的知识,用自己的智慧和才能去探求大自然的奥秘,来造福人类。总述自然界各种物质的运动人类记录时间时间脚印岩石记录分说岩石“烂掉”的原因和过程岩石层记录时间的踪迹岩石记录的历史痕迹启发人们探索自然奥秘分说岩石生成的过程和历时的漫长总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹大自然记录时间板书设计1.条理清晰,有逻辑性。

文章第二部分,首先总说自然界各种物质的运动。然后分说岩石的原因和过程。接下来分说岩石生成的过程和历时的漫长。最后总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹。层次分明,条理清晰。写作借鉴2.语言生动形象。

本文语言生动形象,把时间拟人化,既给人以知识,又给人一种亲切感。例如,作者采用了排比句式,如“炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……”说明了岩石遭受到来自多方面的破坏。再如,采用打比方的说明方法,使说明生动、形象,如“如果大量的水结成了冰,刨刮着所遇到一些石头”。 3.本文向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识,你由此对科普类文章有了怎样的认识呢?课外拓展——科普作品 科普作品既像是望远镜,把遥远的似乎与我们毫不相关的事物拉近到眼前,让人惊讶于这么遥远的事物也和我们有着各种的关系,又像是显微镜,把我们身边的已经熟视无睹的事物放大十倍百倍,让人明白即使是最简单普通的东西,也包含着丰富的科学原理。一、科普作品的特点

科普作品是一种以向大众普及科学知识为主要目的的作品。“科普”一词就是指科学普及的意思。科普作品传统上以文字或图画作为基本载体。不过随着媒体技术的发展,科普作品也常常以视频媒体等其他形式出现。其特点主要体现在:

1、科学性

科学性是所有科技作品的生命,科普作品也不例外。目的是向广大社会成员普及科技知识、科学技能以及科学思想、科学方法。因此,除了要求做到概念准确、事实确切、观点正确、表达客观之外,科普文章的科学性还体现在以下几个方面:

①由于科普文章的多数读者对于文章所介绍的科技知识往往是第一次接触,常常是以完全信任的态度加以接受的。因此,我们写文章时必须以极其负责的态度来介绍、普及那些成熟的、正确的科技知识。

②科普文章的针对性和实用性都很强,尤其是在说明、普及科学方法、科学技能时,文章所介绍的方法、技能、窍门、经验等应当具有可操作性,为读者提供切实可行的技术和方法。

③在说明、普及科技知识、技能时,应当与相关学科联系起来,全面考虑其社会效果与影响。例如,在介绍、推广农副业生产经验的时候,应当联系生态环境问题来全面考虑。又比如,在介绍体育运动对增强体质、增进健康的功能时,除了运用体育学的原理外,还应当运用生物学、医学、心理学、社会学的观点来剖析。2、思想性

科普是科学技术与社会生活之间的一座桥梁。它在向读者传授知识的同时,也使读者受到科学思想、科学精神、科学态度和科学作风的熏陶,宣传着科学的世界观和方法论,以提高人们的科学素质和思想素质。因此,科普作品要通过普及介绍科学知识,让人们深刻地理解科学的世界观的方法论,即唯物主义和辩证法。这就是科普作品思想性的体现。当然,科普创作的思想性,是内在的、从作品中自然表现出来的,不是贴上一些政治标签或外加一些政治术语。

3、通俗性

通俗性就是要用明白晓畅的文字介绍科技知识,使之生动、易懂。“整个科普创作过程,实际上也就是专门知识通俗化的过程。”(章道义等编《科普创作概论》,北京大学出版社,1983年版,第38页)这句话点明了科普创作的实质。不通俗地把科学知识表达出来,读者理解不了,就起不到科普创作的作用,科普创作也就失去了意义。科普创作可以运用多种方法使科普作品通俗化。如用文艺形式创作,使之生动有趣,引人入胜。但这不是唯一的方法,科普作品,只要简明扼要,深入浅出,通俗易懂地写清楚,同人们的实际生活和工作联系起来,就能达到通俗化。切忌简单化、庸俗化,或简单得残缺不全,只在抽象的概念中兜圈子;或堆砌资料,照搬照抄,或把通俗化变成庸俗化,迎合低级趣味,这些都应在科普创作中杜绝。4、艺术性

艺术性是由通俗性派生的一个特点,科普作品的通俗性常常要求运用文艺形式来介绍科技知识,创作过程中,不仅使用逻辑思维来达到以理服人的效果,同时还采用形象思维,使之以情动人。

5、知识性

撰写科普文章除了讲究内容上的科学性、思想性和表达方式上的通俗性之外,还要给读者提供一些有价值的科技知识。所以,知识性是撰写科普文章目的的体现,知识性是科普文章的一个主要特点,有知识性才会有可读性,才能吸引读者。二、科普文章的阅读

1、弄懂文章介绍的内容

科普文章的目的是向读者说明一个知识,具有科学性,而且不夸大,不缩小。我们在阅读时,先尧弄清文章叙述事物的概念、特点、构造、作用等,看看自己能否理解文章所讲的这些内容。弄清文章介绍了什么内容,解释了什么科学道理,也就基本读懂了科普文章的内涵。

2、了解文章介绍的方法

科普文章的语言往往简单明了,通俗易懂。科普文章往往会运用一些说明方法,如打比方、举例子、下定义等,有时还会把事物当成人来写,使不容易理解的内容具体化、生动化、人格化,使我们更清楚地认识事物的特点。

3、思考知识同我们的关系

有一个家喻户晓的故事,是说有一天牛顿坐在苹果树下,突然一个苹果落到了他的头上。苹果为什么会落下来,而不是落上去呢?一向思考问题的牛顿看着苹果思索起来。在经过深入的研究之后,牛顿发现了著名的“万有引力”定律。从这个故事不难看出:生活中有丰富的科学原理,而科学也在时时指导我们的生活。所以在阅读科普文章时,要认真思考它与我们实际生活的联系。拓展延伸少壮不努力,老大徒伤悲。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

放弃时间的人,时间也放弃他。

时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

莫等闲,白了少年头,空悲切!

逝者如斯夫,不舍昼夜。人们对时间感受的名言:课外阅读有关科普读物。课后作业下面备注!谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读