8 柳永词二首 课件

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第3单元 北宋的旧曲新声

目标导航

学法建议

1.识记作家作品,了解词的写作背景,准确把握作者情感及其艺术风格,培养对词的鉴赏能力。

2.通过反复吟咏,整体把握词的内容,感受词的音律美。

3.品味语言,运用联想和想象,感悟词情与景浑然交融的意境美,鉴赏词融情入景、虚实相济的写作手法。

4.了解豪放派和婉约派的不同风格,掌握词这种文学样式的基本特点。

目标导航

学法建议

1.有感情地诵读作品,运用想象和联想对作品进行个性化解读,再现词所营造的艺术境界,感知词的意境特征。

2.要知人论世,要了解作者所处的时代、作品创作的背景,从而推知作品所表达的思想感情。

3.要留心词中出现的意象,调动平时的积累,反复揣摩体味意象所包含的旨趣、意象所体现的情调、意象的社会意义和感染作用,从而理解作品的内容。

8 柳永词二首

文本助读

基础导练

预习导读

1.探寻背景

(1)《雨霖铃》是柳永的代表作之一。柳永才情不凡,但一生坎坷,仕途不济,更多的时日跟歌伎们一起过着依红偎翠、浅斟低唱的生活。他深深了解这些歌伎们的生活,深切同情她们的不幸遭遇。他的作品很多是反映和她们在一起的悲欢离合。《雨霖铃》便是其中为世人所传诵的一首,被称为“宋金十大曲之一”。本词写的是他离开都城汴京时与一位红颜知己缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

文本助读

基础导练

预习导读

(2)《望海潮》描写杭州太平富庶、祥和安宁的景象。据说,宋真宗咸平末年(1002~1003),柳永从家乡福建前往京城开封应考,途经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,写了这首词投赠。因为是写给镇守一方的官员的,所以柳永在词的上片极力赞扬杭州自然环境之优美、城市经济之繁荣,词的下片极力写杭州黎民百姓之安居乐业,最后直接称赞孙何的执政为民及与民同乐的作风,并预祝他早日被召回京城。可以说,柳永的《望海潮》的主题与柳永写此词的目的达到了完美的融合。

文本助读

基础导练

预习导读

2.连线作者

柳永( ~约1053),原名三变,字耆卿,排行第七,景祐进士,官屯田员外郎,世称“柳三变”“柳七”“柳屯田”,崇安(今属福建)人,北宋词人。他是北宋第一个专力写词的

作家,他不仅开拓了词的题材内容,而且制作了大量的慢词。其词多描绘城市风光和歌伎生活,长于抒写羁旅行役之情。铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉。柳永的词集《乐章集》流传于世,存词二百余首。

文本助读

基础导练

预习导读

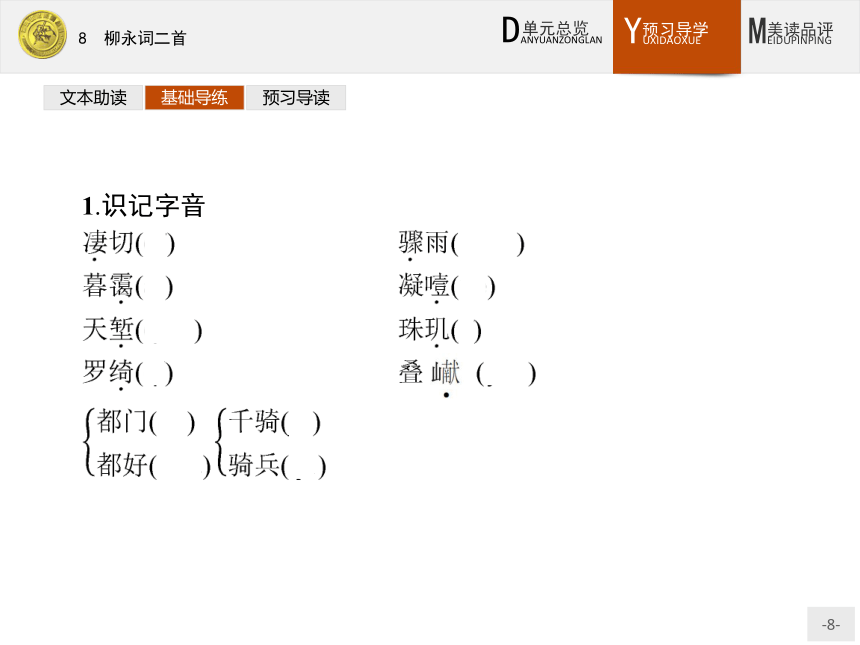

1.识记字音

文本助读

基础导练

预习导读

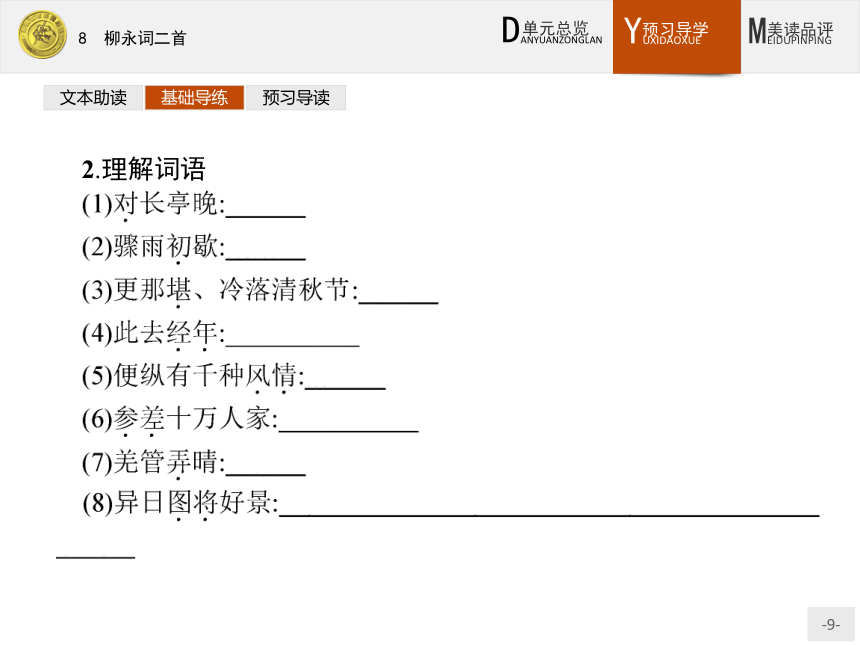

2.理解词语

文本助读

基础导练

预习导读

1.“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”这一句描绘了怎样的图画 抒发了词人怎样的情感

提示:交代了送别的时间、地点、天气,用寒蝉、长亭、骤雨三个独立的画面构成了一幅秋雨黄昏送别图。这句词表面在写景,实则写情,造成了一种伤感的氛围,给人一种无可奈何的感受,打下了全词情感的基础。

2.如何理解开头“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句

提示:开头三句,不是简单地叙事,也不是简单地写景,而是在酿造一种足以触动离情别绪的气氛,先给人一种无可奈何的感受,打下情感的基础,以增强下面抒情的真实性和感染力。应该说,这主要是抒情,是融情入景,是即景抒情,从抒情写景中可以看出时间和地点,不能简单作叙事或写景理解。

文本助读

基础导练

预习导读

3.《望海潮》是怎样铺叙和赞美杭州的富庶、魅力的

提示:从词的构思上看,“形胜”和“繁华”是词眼。“形胜”是自然环境的美;“繁华”是经济的繁荣发达。“烟柳画桥,风帘翠幕”“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”表现的都是杭州优美的自然景观。“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”“参差十万人家”表现的是杭州经济的繁荣。

4.《望海潮》抒发了词人怎样的思想感情

提示:此词通过对杭州繁荣美丽景象的铺叙、描写,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌,抒发了词人对杭州城的赞美、艳羡之情,借以歌颂此地的地方长官治郡有方,政绩卓著。

读柳永

梁 衡

柳永是中国历史上一个并不大的人物。很多人不知道他,或者碰到过又很快忘了。但是近年来这根柳丝却紧紧地系着我,倒不是为了他的名句“杨柳岸晓风残月”,也不为那句“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,只为他那人,他那身不由己的经历和那歪打正着的成就,以及由此揭示的做人成事的道理。

柳永是福建北部崇安人,他没有为我们留下太多的生平记载,以至于现在也不知道他确切的生卒年月。那年到闽北去,我曾想打听一下他的家世,找一点可凭吊的实物,但一川绿风,山水寂寂,没有一点音讯。我们现在只知道他大约在30岁时便告别家乡,到京城求功名去了。

柳永像封建时代的大多数知识分子一样,总是把从政作为人生的第一目标。其实这也有一定的道理,人生一世谁不想让有限的生命发挥最大的光热 有职才能有权,才能施展抱负,改造世界,名垂后世。那时没有像现在这样成就多元化,可以当企业家,当作家,当歌星、球星,当富翁,要成名只有一条路——去当官,所以就出现了各种各样在从政大路上跋涉着的而被扭曲了的人。像李白、陶渊明那样求政不得而求山水;像苏轼、白居易那样政心不顺而求文心;像王维那样躲在终南山里而窥京城;像诸葛亮那样虽说不求闻达,布衣躬耕,却又暗暗积聚内力,一遇明主就出来建功立业。柳永是另一类的人物,他先以极大的热情投身政治,碰了钉子后没有像大多数文人那样转向山水,而是转向市井深处,扎到市民堆里,在这里成就了他的文名,成就了他在中国文学史上的地位,他是中国封建知识分子中一个仅有的类型,一个特殊的代表。

柳永大约在公元1017年,宋真宗天禧元年时到京城赶考。以自己的才华他有充分的信心金榜题名,而且幻想着有一番大作为。谁知第一次考试就没有考上,他不在乎,轻轻一笑,填词道:“富贵岂由人,时会高志须酬。”等了5年,第二次开科又没有考上,这回他忍不住要发牢骚了,便写了那首著名的《鹤冲天》:

黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向 未遂风云便,争不恣狂荡 何须论得丧。才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎倚红翠,风流事,平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱!

他说我考不上官有什么关系呢,只要我有才,也一样被社会承认,我就是一个没有穿官服的官。要那些虚名有什么用,还不如把它换来吃酒唱歌。这本是一个在背处发的小牢骚,但是他也没有想一想,你怎么敢用你最拿手的歌词来发牢骚呢,他这时或许还不知道自己歌词的分量。

它那美丽的词句和优美的音律已经征服了所有的歌迷,覆盖了所有的官家的和民间的歌舞晚会,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。柳永这首牢骚歌不胫而走,后来传到了宫里,宋仁宗一听大为恼火,并记在心里。柳永在京城又挨了三年,参加了下一次考试,这次好不容易被通过了,但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗说:“且去浅斟低唱,何要浮名 ”又把他给勾掉了。这次打击实在太大,柳永就更深地扎到市民堆里去写他的歌词,并且不无解嘲地说:“我是奉旨填词。”他终日出入歌馆妓楼,交了许多歌伎朋友,许多歌伎因他的词而走红。她们真诚地爱护他,给他吃,给他住,还给他发稿费。你想他一介穷书生流落京城有什么生活来源 只有卖词为生。这种生活的压力,生活的体味,还有皇家的冷淡,倒使他一心去从事民间创作。他是第一个到民间去的词作家。这种扎根坊间的创作生活一直持续了17年,直到他终于在47岁那年才算通过考试,得了一个小官。

歌馆妓楼是什么地方啊,是提供享乐、制造消沉,拉你堕落、教你挥霍,引人轻浮、教人浪荡的地方。任你有四海之心摩天之志,在这里也要销魂铄骨,化作一团烂泥。但是柳永没有被化掉。他的才华在这里派上了用场。成语言:脱颖而出。锥子装在衣袋里总要露出尖来。宋仁宗嫌柳永这把锥子不好,“啪”的一声从皇宫大殿上扔到了市井底层,不想俗衣破袍仍然裹不住他闪亮的锥尖,这真应了柳永自己的那句话:“才子词人,自是白衣卿相。”寒酸的衣服裹着闪光的才华。有才还得有志,多少人进了红粉堆里也就把才沤了粪。也许我们可以责备柳永没有大志,同为词人不像辛弃疾那样:“男儿到死心如铁,看试手,补天裂。”不像陆游那样:“自许封侯在万里。有谁知,鬓虽残,心未死。”时势不同,柳永所处的时代正当北宋开国不久,国家统一,天下太平,经济文化正复苏繁荣。京城汴京是当时世界上最大的都市,新兴市民阶层迅速形成,都市通俗文艺相应发展,恩格斯论欧洲文艺复兴时说,这是需要巨人而且产生了巨人的时代。

市民文化呼唤着自己的文化巨人。这时柳永出现了,他是中国历史上第一个专业的市民文学作家。市井这块沃土堆拥着他,托举着他,他像田禾见了水肥一样拼命地疯长,淋漓酣畅地发挥着自己的才华。

柳永于词的贡献,可以说如牛顿、爱因斯坦于物理学的贡献一样,是里程碑式的。他在形式上把过去只有几十字的短令发展到百多字的长调;在内容上把词从官词解放出来,大胆引进了市民生活、市民情感、市民语言,从而开创了市民所歌唱着的自己的词;在艺术上他发展了铺叙手法,基本上不用比兴,硬是靠叙述的白描的功夫创造出前所未有的意境。就像超声波探测,就像电子显微镜扫描,你得佩服他的笔怎么能伸入到这么细微绝妙的层次。他常常只用几个字,就是我们调动全套摄影器材也很难达到这个情景。比如这首已传唱900年不衰的名作《八声甘州》:

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休。惟有长江水,无语东流。

不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。叹年来踪迹,何事苦淹留 想佳人妆楼颙望,误几回、天际识归舟。争知我,倚阑干处,正恁凝愁!

一读到这些句子,我就联想到第一次置身于九寨沟山水中的感觉,那时照相根本不用选景,随便一抬手就是一幅绝妙的山水图。现在你对着这词,任裁其中一句都情意无尽,美不胜收。这种功夫,古今词坛能有几人

艺术高峰的产生和自然界的名山秀峰一样是不以人的意志为转移的。柳永自己也没有想到他身后在中国文学史上会占有这样一个重要位置。就像我们现在作为典范而临摹的碑帖,很多就是死人墓里一块普通的刻了主人生平的石头,大部分连作者姓名也没有。凡艺术成就都是阴差阳错,各种条件交汇而成一个特殊气候,一粒艺术的种子就在这种气候下自然地生根发芽了。柳永不是想当名作家而到市井中去的,他是怀着极不情愿的心情从考场落第后走向瓦肆勾栏,但是他身上的文学才华与艺术天赋立即与这里喧闹的生活气息、优美的丝竹管弦和多情婀娜的女子发生共鸣。他在这里没有堕落。他跳进了一个消费的陷阱,却成了一个创造的巨人。这再次证明了成事成才的辩证道理。一个人在社会这架大算盘上只是一颗珠子,他受命运的摆弄;但是在自身这架小算盘上他却是一只拨着算珠的手。

才华、时间、精力、意志、学识、环境通通变成了由你支配的珠子。一个人很难选择环境,却可以利用环境,大约每个人都有他基本的条件,也有基本的才学,他能不能成才成事原来全在他与外部世界的关系怎么处理。就像黄山上的迎客松,立于悬崖绝壁,沐着霜风雪雨,就渐渐干挺如铁,叶茂如云,游人见了都要敬之仰之了。但是如果当初这一粒籽有灵,让它自选生命的落脚地,它肯定选择山下风和日丽的平原,只是一阵无奈的山风将它带到这里,或者飞鸟将它衔到这里,托于高山之上寄于绝壁之缝。它哭天天不应,喊地地不灵,一阵悲泣(也许还有如柳永那样的牢骚)之后也就把那岩石拍遍,痛下决心,既活就要活出个样子。它拼命地吸天地之精华,探出枝叶追日,伸着根须找水,与风斗与雪斗,终于成就了自己。这时它想到多亏我留在了这里,要是生在山下将平庸一世。

生命是什么 生命就是创造,是携带着母体留下的那一点信息去与外部世界做着最大程度的重新组合,创造一个新的生命。为什么逆境能成大才,就是因为在逆境下你心里想着一个世界,上天却偏要给你另外一个世界。两个世界矛盾斗争的结果你便得到了一个超乎这两个之上的更新的更完美的世界。而顺境下,时时天遂人愿,你心里没有矛盾,没有企盼,没有一个另外的新世界,当然也不会去为之斗争,为之创造,那就只有徒增马齿,虚掷一生了。柳永是经历了宋真宗、仁宗两朝四次大考才中了进士的,这四次共取士916人,其中绝大多数人都顺顺利利地当了官,有的或许还很显赫,但他们早已被历史忘得干干净净,只有柳永至今还享此殊荣。

呜呼!人生在世,天地公心。人各其志,人各其才,人各其时,人各其用,无大无小,贵贱无分。只要其心不死,才得其用,时不我失,有功于民,就能名垂后世,就不算虚度生命。这就是为什么历史记住了秦皇汉武,也同样记住了柳永。

第3单元 北宋的旧曲新声

目标导航

学法建议

1.识记作家作品,了解词的写作背景,准确把握作者情感及其艺术风格,培养对词的鉴赏能力。

2.通过反复吟咏,整体把握词的内容,感受词的音律美。

3.品味语言,运用联想和想象,感悟词情与景浑然交融的意境美,鉴赏词融情入景、虚实相济的写作手法。

4.了解豪放派和婉约派的不同风格,掌握词这种文学样式的基本特点。

目标导航

学法建议

1.有感情地诵读作品,运用想象和联想对作品进行个性化解读,再现词所营造的艺术境界,感知词的意境特征。

2.要知人论世,要了解作者所处的时代、作品创作的背景,从而推知作品所表达的思想感情。

3.要留心词中出现的意象,调动平时的积累,反复揣摩体味意象所包含的旨趣、意象所体现的情调、意象的社会意义和感染作用,从而理解作品的内容。

8 柳永词二首

文本助读

基础导练

预习导读

1.探寻背景

(1)《雨霖铃》是柳永的代表作之一。柳永才情不凡,但一生坎坷,仕途不济,更多的时日跟歌伎们一起过着依红偎翠、浅斟低唱的生活。他深深了解这些歌伎们的生活,深切同情她们的不幸遭遇。他的作品很多是反映和她们在一起的悲欢离合。《雨霖铃》便是其中为世人所传诵的一首,被称为“宋金十大曲之一”。本词写的是他离开都城汴京时与一位红颜知己缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

文本助读

基础导练

预习导读

(2)《望海潮》描写杭州太平富庶、祥和安宁的景象。据说,宋真宗咸平末年(1002~1003),柳永从家乡福建前往京城开封应考,途经钱塘(今浙江杭州),为了谒见两浙转运使孙何,写了这首词投赠。因为是写给镇守一方的官员的,所以柳永在词的上片极力赞扬杭州自然环境之优美、城市经济之繁荣,词的下片极力写杭州黎民百姓之安居乐业,最后直接称赞孙何的执政为民及与民同乐的作风,并预祝他早日被召回京城。可以说,柳永的《望海潮》的主题与柳永写此词的目的达到了完美的融合。

文本助读

基础导练

预习导读

2.连线作者

柳永( ~约1053),原名三变,字耆卿,排行第七,景祐进士,官屯田员外郎,世称“柳三变”“柳七”“柳屯田”,崇安(今属福建)人,北宋词人。他是北宋第一个专力写词的

作家,他不仅开拓了词的题材内容,而且制作了大量的慢词。其词多描绘城市风光和歌伎生活,长于抒写羁旅行役之情。铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉。柳永的词集《乐章集》流传于世,存词二百余首。

文本助读

基础导练

预习导读

1.识记字音

文本助读

基础导练

预习导读

2.理解词语

文本助读

基础导练

预习导读

1.“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”这一句描绘了怎样的图画 抒发了词人怎样的情感

提示:交代了送别的时间、地点、天气,用寒蝉、长亭、骤雨三个独立的画面构成了一幅秋雨黄昏送别图。这句词表面在写景,实则写情,造成了一种伤感的氛围,给人一种无可奈何的感受,打下了全词情感的基础。

2.如何理解开头“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”三句

提示:开头三句,不是简单地叙事,也不是简单地写景,而是在酿造一种足以触动离情别绪的气氛,先给人一种无可奈何的感受,打下情感的基础,以增强下面抒情的真实性和感染力。应该说,这主要是抒情,是融情入景,是即景抒情,从抒情写景中可以看出时间和地点,不能简单作叙事或写景理解。

文本助读

基础导练

预习导读

3.《望海潮》是怎样铺叙和赞美杭州的富庶、魅力的

提示:从词的构思上看,“形胜”和“繁华”是词眼。“形胜”是自然环境的美;“繁华”是经济的繁荣发达。“烟柳画桥,风帘翠幕”“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”表现的都是杭州优美的自然景观。“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”“参差十万人家”表现的是杭州经济的繁荣。

4.《望海潮》抒发了词人怎样的思想感情

提示:此词通过对杭州繁荣美丽景象的铺叙、描写,展现了一派物阜民康、和谐安定的社会风貌,抒发了词人对杭州城的赞美、艳羡之情,借以歌颂此地的地方长官治郡有方,政绩卓著。

读柳永

梁 衡

柳永是中国历史上一个并不大的人物。很多人不知道他,或者碰到过又很快忘了。但是近年来这根柳丝却紧紧地系着我,倒不是为了他的名句“杨柳岸晓风残月”,也不为那句“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,只为他那人,他那身不由己的经历和那歪打正着的成就,以及由此揭示的做人成事的道理。

柳永是福建北部崇安人,他没有为我们留下太多的生平记载,以至于现在也不知道他确切的生卒年月。那年到闽北去,我曾想打听一下他的家世,找一点可凭吊的实物,但一川绿风,山水寂寂,没有一点音讯。我们现在只知道他大约在30岁时便告别家乡,到京城求功名去了。

柳永像封建时代的大多数知识分子一样,总是把从政作为人生的第一目标。其实这也有一定的道理,人生一世谁不想让有限的生命发挥最大的光热 有职才能有权,才能施展抱负,改造世界,名垂后世。那时没有像现在这样成就多元化,可以当企业家,当作家,当歌星、球星,当富翁,要成名只有一条路——去当官,所以就出现了各种各样在从政大路上跋涉着的而被扭曲了的人。像李白、陶渊明那样求政不得而求山水;像苏轼、白居易那样政心不顺而求文心;像王维那样躲在终南山里而窥京城;像诸葛亮那样虽说不求闻达,布衣躬耕,却又暗暗积聚内力,一遇明主就出来建功立业。柳永是另一类的人物,他先以极大的热情投身政治,碰了钉子后没有像大多数文人那样转向山水,而是转向市井深处,扎到市民堆里,在这里成就了他的文名,成就了他在中国文学史上的地位,他是中国封建知识分子中一个仅有的类型,一个特殊的代表。

柳永大约在公元1017年,宋真宗天禧元年时到京城赶考。以自己的才华他有充分的信心金榜题名,而且幻想着有一番大作为。谁知第一次考试就没有考上,他不在乎,轻轻一笑,填词道:“富贵岂由人,时会高志须酬。”等了5年,第二次开科又没有考上,这回他忍不住要发牢骚了,便写了那首著名的《鹤冲天》:

黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向 未遂风云便,争不恣狂荡 何须论得丧。才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎倚红翠,风流事,平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱!

他说我考不上官有什么关系呢,只要我有才,也一样被社会承认,我就是一个没有穿官服的官。要那些虚名有什么用,还不如把它换来吃酒唱歌。这本是一个在背处发的小牢骚,但是他也没有想一想,你怎么敢用你最拿手的歌词来发牢骚呢,他这时或许还不知道自己歌词的分量。

它那美丽的词句和优美的音律已经征服了所有的歌迷,覆盖了所有的官家的和民间的歌舞晚会,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。柳永这首牢骚歌不胫而走,后来传到了宫里,宋仁宗一听大为恼火,并记在心里。柳永在京城又挨了三年,参加了下一次考试,这次好不容易被通过了,但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗说:“且去浅斟低唱,何要浮名 ”又把他给勾掉了。这次打击实在太大,柳永就更深地扎到市民堆里去写他的歌词,并且不无解嘲地说:“我是奉旨填词。”他终日出入歌馆妓楼,交了许多歌伎朋友,许多歌伎因他的词而走红。她们真诚地爱护他,给他吃,给他住,还给他发稿费。你想他一介穷书生流落京城有什么生活来源 只有卖词为生。这种生活的压力,生活的体味,还有皇家的冷淡,倒使他一心去从事民间创作。他是第一个到民间去的词作家。这种扎根坊间的创作生活一直持续了17年,直到他终于在47岁那年才算通过考试,得了一个小官。

歌馆妓楼是什么地方啊,是提供享乐、制造消沉,拉你堕落、教你挥霍,引人轻浮、教人浪荡的地方。任你有四海之心摩天之志,在这里也要销魂铄骨,化作一团烂泥。但是柳永没有被化掉。他的才华在这里派上了用场。成语言:脱颖而出。锥子装在衣袋里总要露出尖来。宋仁宗嫌柳永这把锥子不好,“啪”的一声从皇宫大殿上扔到了市井底层,不想俗衣破袍仍然裹不住他闪亮的锥尖,这真应了柳永自己的那句话:“才子词人,自是白衣卿相。”寒酸的衣服裹着闪光的才华。有才还得有志,多少人进了红粉堆里也就把才沤了粪。也许我们可以责备柳永没有大志,同为词人不像辛弃疾那样:“男儿到死心如铁,看试手,补天裂。”不像陆游那样:“自许封侯在万里。有谁知,鬓虽残,心未死。”时势不同,柳永所处的时代正当北宋开国不久,国家统一,天下太平,经济文化正复苏繁荣。京城汴京是当时世界上最大的都市,新兴市民阶层迅速形成,都市通俗文艺相应发展,恩格斯论欧洲文艺复兴时说,这是需要巨人而且产生了巨人的时代。

市民文化呼唤着自己的文化巨人。这时柳永出现了,他是中国历史上第一个专业的市民文学作家。市井这块沃土堆拥着他,托举着他,他像田禾见了水肥一样拼命地疯长,淋漓酣畅地发挥着自己的才华。

柳永于词的贡献,可以说如牛顿、爱因斯坦于物理学的贡献一样,是里程碑式的。他在形式上把过去只有几十字的短令发展到百多字的长调;在内容上把词从官词解放出来,大胆引进了市民生活、市民情感、市民语言,从而开创了市民所歌唱着的自己的词;在艺术上他发展了铺叙手法,基本上不用比兴,硬是靠叙述的白描的功夫创造出前所未有的意境。就像超声波探测,就像电子显微镜扫描,你得佩服他的笔怎么能伸入到这么细微绝妙的层次。他常常只用几个字,就是我们调动全套摄影器材也很难达到这个情景。比如这首已传唱900年不衰的名作《八声甘州》:

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休。惟有长江水,无语东流。

不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。叹年来踪迹,何事苦淹留 想佳人妆楼颙望,误几回、天际识归舟。争知我,倚阑干处,正恁凝愁!

一读到这些句子,我就联想到第一次置身于九寨沟山水中的感觉,那时照相根本不用选景,随便一抬手就是一幅绝妙的山水图。现在你对着这词,任裁其中一句都情意无尽,美不胜收。这种功夫,古今词坛能有几人

艺术高峰的产生和自然界的名山秀峰一样是不以人的意志为转移的。柳永自己也没有想到他身后在中国文学史上会占有这样一个重要位置。就像我们现在作为典范而临摹的碑帖,很多就是死人墓里一块普通的刻了主人生平的石头,大部分连作者姓名也没有。凡艺术成就都是阴差阳错,各种条件交汇而成一个特殊气候,一粒艺术的种子就在这种气候下自然地生根发芽了。柳永不是想当名作家而到市井中去的,他是怀着极不情愿的心情从考场落第后走向瓦肆勾栏,但是他身上的文学才华与艺术天赋立即与这里喧闹的生活气息、优美的丝竹管弦和多情婀娜的女子发生共鸣。他在这里没有堕落。他跳进了一个消费的陷阱,却成了一个创造的巨人。这再次证明了成事成才的辩证道理。一个人在社会这架大算盘上只是一颗珠子,他受命运的摆弄;但是在自身这架小算盘上他却是一只拨着算珠的手。

才华、时间、精力、意志、学识、环境通通变成了由你支配的珠子。一个人很难选择环境,却可以利用环境,大约每个人都有他基本的条件,也有基本的才学,他能不能成才成事原来全在他与外部世界的关系怎么处理。就像黄山上的迎客松,立于悬崖绝壁,沐着霜风雪雨,就渐渐干挺如铁,叶茂如云,游人见了都要敬之仰之了。但是如果当初这一粒籽有灵,让它自选生命的落脚地,它肯定选择山下风和日丽的平原,只是一阵无奈的山风将它带到这里,或者飞鸟将它衔到这里,托于高山之上寄于绝壁之缝。它哭天天不应,喊地地不灵,一阵悲泣(也许还有如柳永那样的牢骚)之后也就把那岩石拍遍,痛下决心,既活就要活出个样子。它拼命地吸天地之精华,探出枝叶追日,伸着根须找水,与风斗与雪斗,终于成就了自己。这时它想到多亏我留在了这里,要是生在山下将平庸一世。

生命是什么 生命就是创造,是携带着母体留下的那一点信息去与外部世界做着最大程度的重新组合,创造一个新的生命。为什么逆境能成大才,就是因为在逆境下你心里想着一个世界,上天却偏要给你另外一个世界。两个世界矛盾斗争的结果你便得到了一个超乎这两个之上的更新的更完美的世界。而顺境下,时时天遂人愿,你心里没有矛盾,没有企盼,没有一个另外的新世界,当然也不会去为之斗争,为之创造,那就只有徒增马齿,虚掷一生了。柳永是经历了宋真宗、仁宗两朝四次大考才中了进士的,这四次共取士916人,其中绝大多数人都顺顺利利地当了官,有的或许还很显赫,但他们早已被历史忘得干干净净,只有柳永至今还享此殊荣。

呜呼!人生在世,天地公心。人各其志,人各其才,人各其时,人各其用,无大无小,贵贱无分。只要其心不死,才得其用,时不我失,有功于民,就能名垂后世,就不算虚度生命。这就是为什么历史记住了秦皇汉武,也同样记住了柳永。