第1单元 1 陈情表

图片预览

文档简介

课件45张PPT。1 陈情表资源助读知识整合一、作者简介

李密(224—287),字令伯,三国时犍为武阳(今四川彭山东)人。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏亲自抚养。为人正直,颇有才干。曾仕蜀汉任尚书郎。蜀亡以后,晋武帝司马炎为了巩固新政权,笼络蜀汉旧臣人心,征召李密为太子洗马。他上表陈情,以祖母年老无人供养为由,辞不从命。祖母死后,出任太子洗马,官至汉中太守。后被谗免官,死于家中。资源助读知识整合二、作品背景

李密原是蜀汉后主刘禅的郎官。公元263年,司马昭灭蜀汉,李密成了亡国之臣。仕途已失,便在家供养祖母刘氏。司马氏集团通过阴谋和屠杀建立了西晋政权,为了巩固统治,提出以“孝”治天下。公元265年,晋武帝召李密出来做官,先拜为郎中,后拜为洗马,就是文中说的“诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马”。晋武帝为什么要这样重用李密呢?第一,当时东吴尚居江左,为了减少灭吴的阻力,收拢民心,晋武帝对亡国之臣施行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝继承汉代以孝治天下的策略,推行孝道,以显示自己的清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密是亡蜀降臣,如不应诏,会被误以为“矜守名节”,不与司马氏王朝合作,会惹来杀身之祸。李密无奈,就写了这篇《陈情表》,申诉自己不能应诏的苦衷。资源助读知识整合三、相关常识

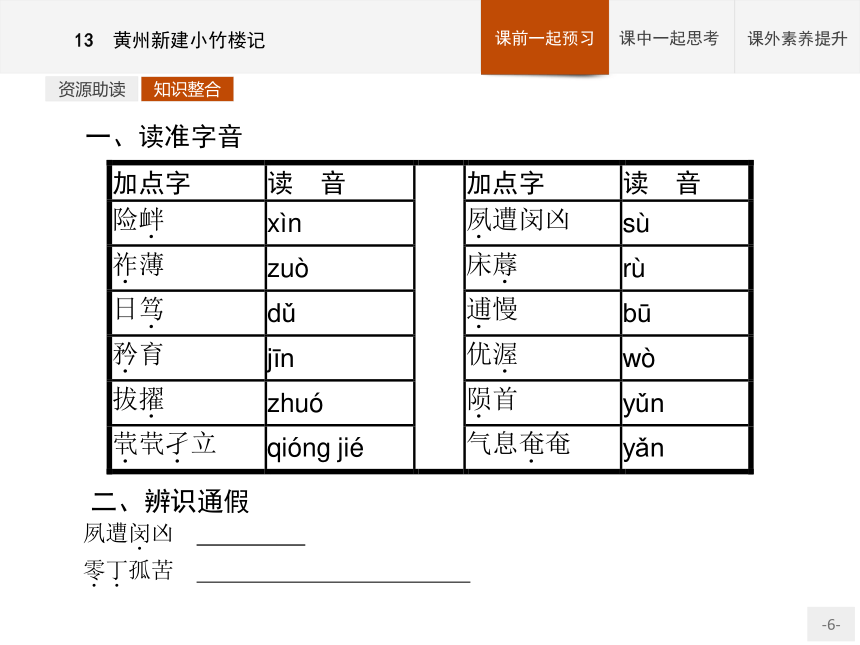

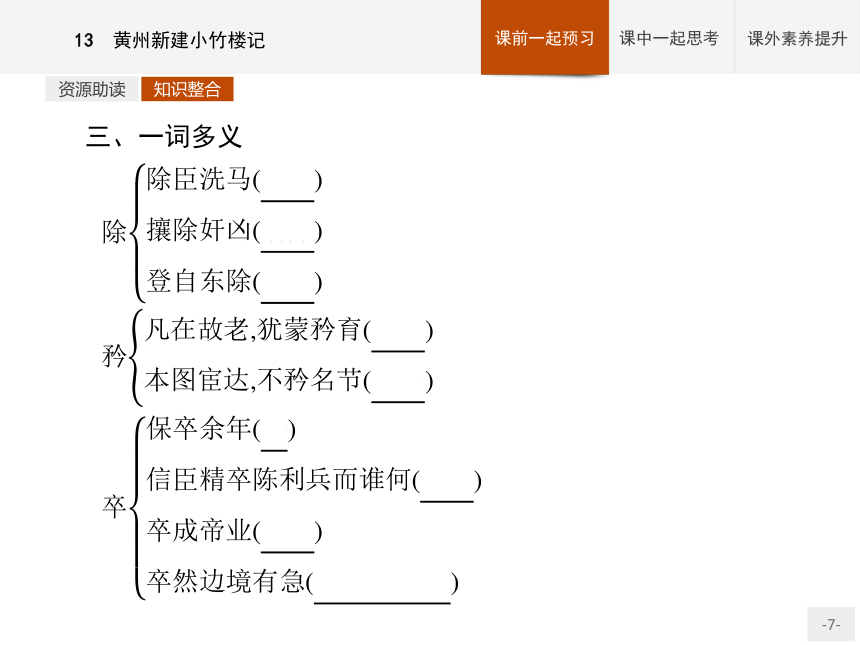

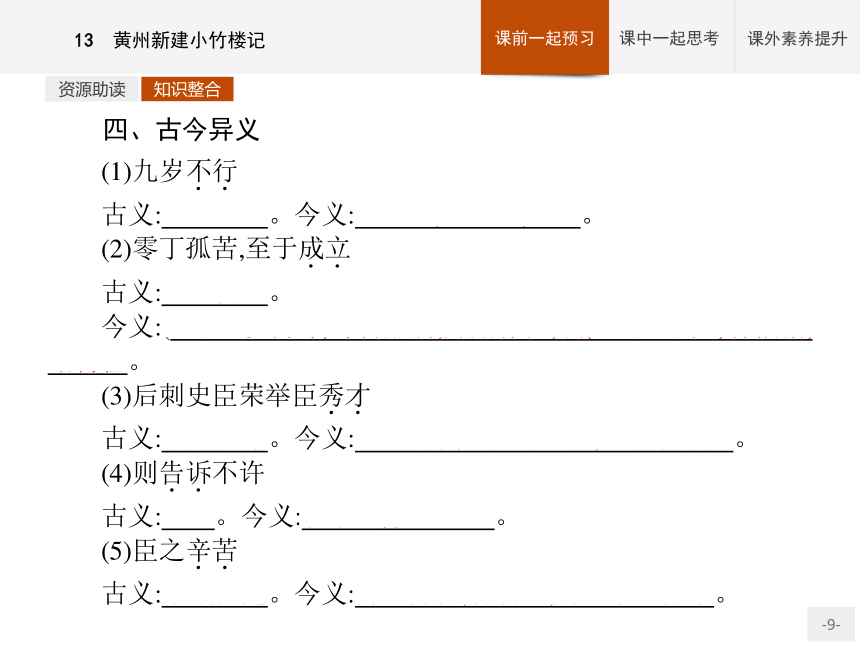

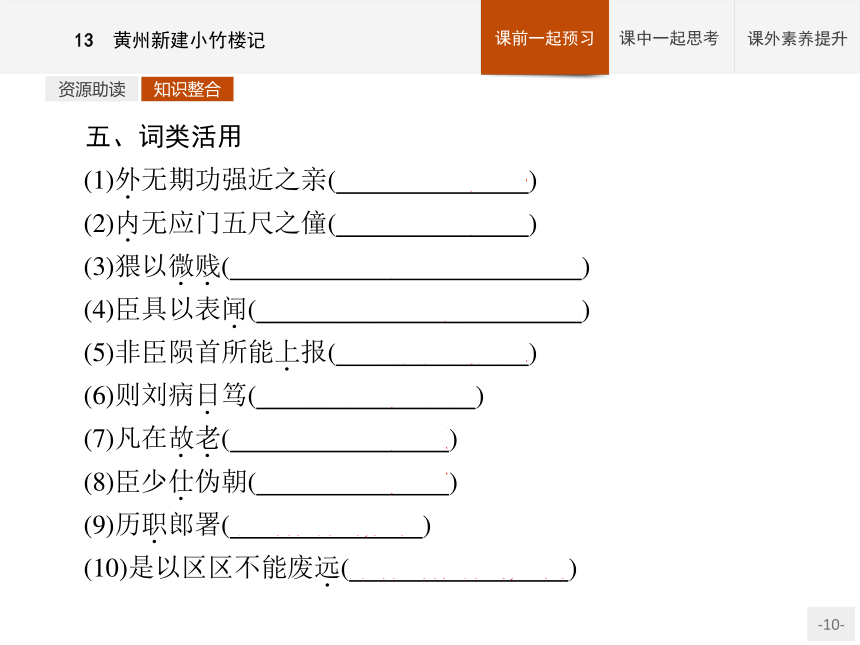

表,是古代奏章的一种,是臣子写给皇帝的书信。我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。到了汉代,这类文章分成章、奏、表、议四小类。“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。课文是李密写给晋武帝司马炎的一封信。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合六、特殊句式

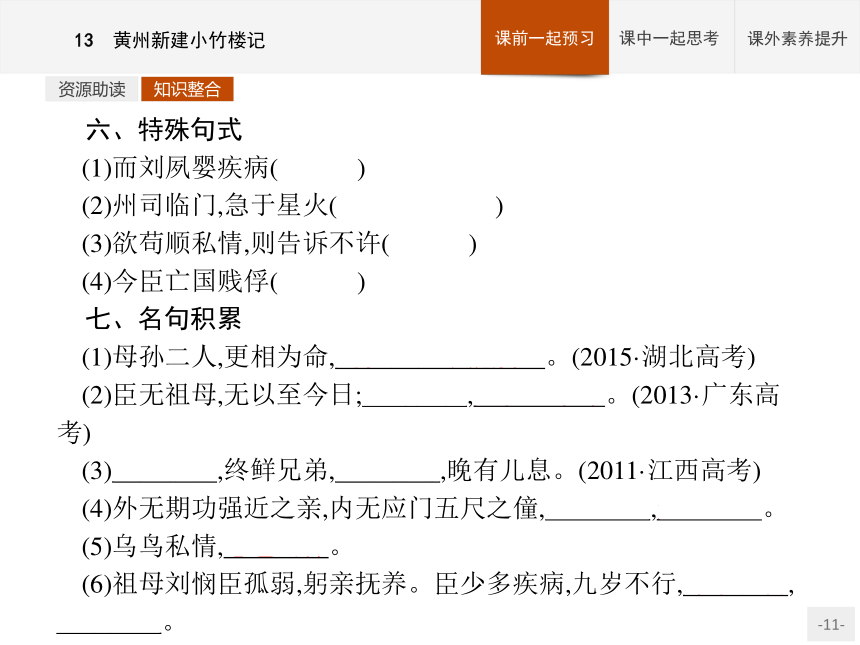

(1)而刘夙婴疾病(被动句)

(2)州司临门,急于星火(介词结构后置)

(3)欲苟顺私情,则告诉不许(被动句)

(4)今臣亡国贱俘(判断句)

七、名句积累

(1)母孙二人,更相为命,是以区区不能废远。(2015·湖北高考)

(2)臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。(2013·广东高考)

(3)既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。(2011·江西高考)

(4)外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。

(5)乌鸟私情,愿乞终养。

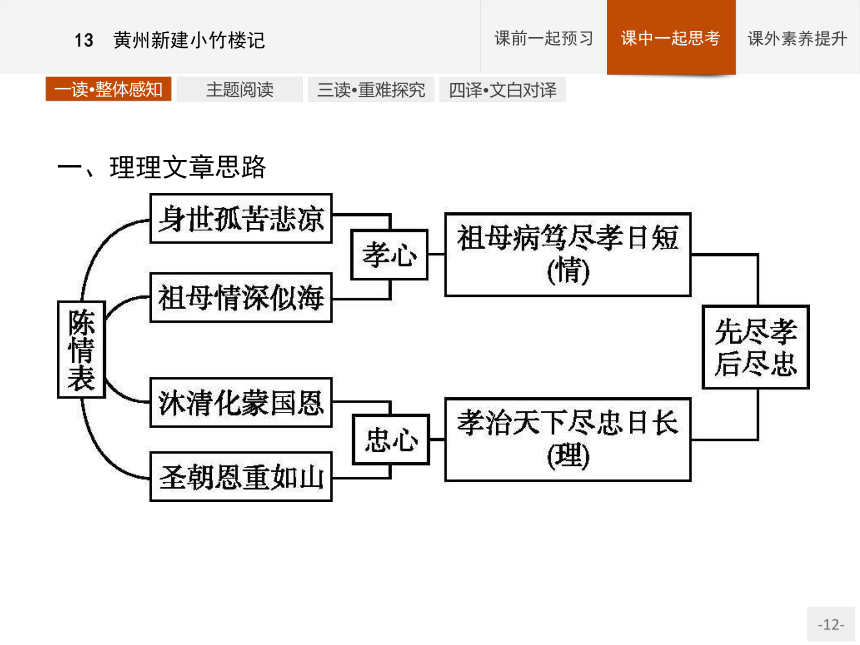

(6)祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路 一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译二、说说文章主旨

人们常说“忠则《出师》,孝则《陈情》”。被誉为千古美文的《陈情表》,是李密因祖母年老多病,须由自己侍奉,暂不能应征做官,而向晋武帝陈述衷情的表。在忠孝不能两全的情况下,欲先尽孝而后尽忠是这篇表的主旨。作者处处围绕这个主旨摆事实,诉真情,论道理,将事、情、理巧妙穿插,写得情真意切,感人肺腑,催人泪下。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 梳理文章内容,分析文章结构思路

1.“臣以险衅,夙遭闵凶”在全段中起到什么作用?它包括了哪几个方面的内容?

提示一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译2.文中的“孝”表现在哪里?该如何看待李密的“孝”?

提示一是“臣侍汤药,未曾废离”。二是以“供养无主,辞不赴命”。三是“刘日薄西山,气息奄奄……不能废远”。四是“庶刘侥幸,保卒余年”。作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

3.李密最后提出解决尽孝与尽忠两者矛盾的办法是什么?

提示先尽孝后尽忠。作者以列数字作对比的方式提出了先尽孝后尽忠这一解决矛盾的办法,合情合理,再加上李密在最后再表忠心,不容晋武帝置疑,让晋武帝不得不成全李密的陈请。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译4.将本文的第三段和第一段互换位置,先讲理后讲情好不好?

提示调整后不好,本文陈述出于情,归于理,先动之以情,再晓之以理,陈情于事,寓理于情。总之,全文首先陈述个人悲惨遭遇及家庭凄苦,突出“母孙二人”的特殊关系,作为陈情的依据。再写自己愿意奉诏,但又以刘病日笃,处于狼狈之境,借以博取晋武帝的同情。再则抬出以孝治天下的大旗,恳求准许所请。同时更表明自己的心迹,排除了不愿出仕的政治因素。最后提出解决矛盾的方法。全文构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习本文的陈情技巧,赏析语言特色

1.作者是如何通过“陈情”来达到为祖母尽孝的目的的?

提示“忠”“孝”是封建政权赖以巩固和延续的最高伦理准则,作者在忠君、孝亲二者之间暂不能兼顾的矛盾中上表请求“矜悯”,因此,他为了达到目的,在“孝”字上大做文章,从封建的道德观念出发,同时又以巧妙的抒情方式,情辞恳切,娓娓道来,字字发自肺腑,打动了晋武帝,也赢得了后世人们的赞誉。

在写作文章时,作者有三种交错出现的感情:首先是因处境狼狈而产生的忧惧之情;其次是对晋武帝“诏书切峻,责臣逋慢”的不满情绪;最后是对祖母刘氏的孝情。但写作此文时,作者压抑了前两种感情,而对后一种感情大肆渲染,并造成了一种感人至深的情境。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译2.作者是如何在进退两难的境地里打动晋武帝的?

提示作者当时所处的境地的确十分尴尬。在这种情况下,作者巧妙的说话技巧派上了用场。首先,作者利用晋朝“以孝治天下”的策略,以确实存在的供养祖母的情况为理由,向晋武帝陈情。其次行文时先说后说、轻说重说处理巧妙。第一段作者陈述少小时父死母嫁、无兄无弟的孤苦无依的不幸以及由祖母抚养成人,祖母卧病在床的情况。写得凄切哀婉,使晋武帝“切峻”同情。第二段作者写晋朝对自己的礼遇,自己的感恩之情以及进退两难的狼狈。尤其是开头作者说“逮奉圣朝,沐浴清化”,承认晋朝的合法性,让以阴谋立朝的晋武帝怕李密反对晋朝的疑忌顿消。第三段作者借晋朝“以孝治天下”之政策,为自己“辞不就职”寻找借口,同时不惜卑身自污,说自己“少仕伪朝”,“本图宦达,不矜名节”。至此,晋武帝所有猜忌都被打消。最后一段还指出“尽节于陛下之日长,报养刘之日短”的事实,表明先尽孝后尽忠的观点。这样晋武帝完全被说服,还“赐奴婢二人,使郡县供祖母奉膳”。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译3.细读课文,然后结合文章的构思赏析语段,说说下列语句有什么特点,有怎样的表达效果。

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读文言文中使动用法的判断

技法指导

文言文中使动用法比较多,了解掌握这方面的知识,有助于文言文的学习。

一、使动用法的三种情形。文言使动用法主要有动词、形容词、名词的使动用法三种:

1.动词的使动用法。指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的行为动作,而是主语使宾语所代表的人或物发出这个动作,表示主语使宾语“怎么样”的一种用法。例如:

项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)“活”这个行为不是主语“臣”发出,而是主语“臣”使宾语“之(项伯)”发出,是“使……活”的意思,全句译为“项伯杀人,臣救活过他”。技法借鉴主题阅读2.形容词的使动用法。当形容词活用为动词后,主语使宾语所代表的人或物具有这个形容词所表示的性质或状态。例如:

求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》)“固”是形容词,这里是使动用法,“使……稳固”,“固其根本”即“使其根本稳固”。

3.名词的使动用法。当名词活用为动词后,主语使宾语所代表的人或物成为这个名词所代表的人或物。例如:

先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)“王”是名词,这里是使动用法,“使……为王”,“王之”即“使他(先破秦入咸阳者)成为王”。技法借鉴主题阅读二、判断方法。判断一个词是不是使动用法,方法有两种:

1.看能否在这个词里加进一个“使”字,加得进“使”就是使动,否则就不是。例如:“曹军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”(《赤壁之战》)“烧(之)”,加不进“使”字,“烧”是一般动词;“走(之)”,“使(之)逃跑”,加得进,“走”就是使动用法。

2.根据句意判断。例如:沛公旦日从百余骑来见项王。(《鸿门宴》)判断句中“从”字是不是使动,就要看句子的意义。句中沛公地位比百余骑高,“从”便是使动,如果说是沛公“跟随着”百余骑,那就不合情理了。技法借鉴主题阅读对点小练

1.解释下列各句中加点词的意思。 让……争斗 使……饮酒 使……复生 使……惊奇;使……感动 2.下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是 ( )解析:A项,使动用法,使……跳舞;B项,意动用法,以……为朋友;C项,使动用法,使……来朝见;D项,使动用法,使……知道。

答案:B技法借鉴主题阅读老吾老,孝吾亲

名句诵读

1.父母在,不远游,游必有方。(《论语》)

2.弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。(《论语》)

3.谁言寸草心,报得三春晖。(孟郊《游子吟》)

4.父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒。(《弟子规》)

5.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。(《孟子》)

6.人人亲其亲,长其长,而天下平。(《孟子》)

7.孟子曰:“亲亲,仁也;敬长,义也。”(《孟子》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.“百善孝为先”,《陈情表》一文感人肺腑。李密是一个典型的孝子,晋武帝多次征召,他因祖母刘氏年老多病,

无人奉养,于是上书陈情,辞不赴命,在刘氏久病床榻之时,毅然谢绝了晋武帝的征召而侍奉床前,未曾废离。孝是本能,是良心,是美德。敬老、爱老是每一个公民的职责与义务,孝敬自己的父母更是义不容辞的责任,也是我们中华民族的传统美德,我们应继承并发扬光大。技法借鉴主题阅读2.72岁的董德兰是陶传英的长房儿媳。董德兰说,老人一天三餐,早晚稀饭包子,喜清淡也爱吃肉。为了让婆婆每天吃得好,睡得香,心情好,董德兰总是想着法子哄老人开心,做老人喜欢吃的菜。

近几年,婆婆行动不便,董德兰每天都要端茶送水、端屎端尿、搀扶婆婆上床下床,从来不敢怠慢。由于长期的劳累,董德兰身患腰肌劳损20多年。

如今,董德兰抱婆婆越来越吃力,腰部时常痛得她汗流浃背。董德兰说,晚辈照顾老人是应该的,这是我们的义务,我只是完成义务而已。

如今,已经百岁的陶传英除了耳朵有点背、行动不便以外,思维清晰,记忆力强,30多年不见的亲友她几乎都认得出来,还能叫上名字。她说,今后还要好好活,争取活得再长久点。技法借鉴主题阅读美文品读

祖 母

李 弘

我的童年,是和祖母一起度过的。父母的影子早就模糊了,模糊得只剩下清明节时坟前的野草。

生活,就像坡地上的蒲公英,无奈的苦涩中,总有些幽香。那时,山里的日子清淡,一包蓝靛,就是农家的全部颜色。奶奶那架老掉牙的纺车,缠完了太阳缠月亮,把我童年的酸甜苦辣,也都缠在了上面。

当红日欲出未出的时候,晨曦被朝霞扑满金粉,大山给远天一片希望。晨雾用亦真亦假的变幻,幻化出无穷无尽的野趣。

夏日里,坐在老梨树下,听奶奶讲故事,正在流失的晚霞,淡入了黄昏,清香在蒲扇中飘逸。望着奶奶指出的牛郎织女星,默数着满天的星斗,我的心中充满了欢乐和童话。技法借鉴主题阅读上学那天,按照我们乡下的习惯,为了讨个彩儿,祖母给我绣了个大红冠子公鸡,挂在脖子上。就在那年秋天,劳累过度的祖母病了,昏睡了几天几夜,我真怕她再也不能醒来。就是那年,奶奶卖掉了出嫁时那对手镯,才给我凑足了学费。

奶奶病好后,望着我熬红的眼睛说:“孩子,你还没长大呢,我怎么舍得走呢!”

读中学时,每次回家,望着老人菜色的脸,心里真不是滋味。技法借鉴主题阅读我终于走出大山,到省城读书去了。临行那天晚上,老人给我打点行李,缝补穿旧的衣服,清点我儿时的玩具,翻看我小时候用过的笔记本。夜深了,老旱烟在黄铜烟锅里闪烁着如豆的一点星火,老人家久久没有睡去。到校打开行李我才发现,里面有十几个红皮鸡蛋和一双手工布鞋。双手捧着那双鞋,耳边又响起了祖母常说的那句话:“鞋穿不正,就要崴脚哇!山里的路是咱山里人走出来的呀!”那双布鞋,我始终没舍得穿。寒假时,拿回老家,珍贵地放在祖母出嫁时那口铜页包金的山榆老柜里。

参加工作后,几次接老人出来,她总是说:“冷不丁儿挪窝,舍不得走啊!”每次探家临行时,她总是站在山道上,望着我渐去渐远的身影,在大山的背景下久久不动。我回过头来,望着那风中飘动的白发,禁不住落下泪来。技法借鉴主题阅读直到那段人所共知的年月,因为父母当时说不清的历史问题,我被隔绝了和外界的一切往来。这时,我多么惦记着祖母啊,想起了那双蹒跚在山间小道上的小脚,想起了那个没有经济来源和几乎丧失生活能力的老人……

又一个中秋,我回到故乡,小溪瘦成一条泪水,顺着大山的腮边流下,父母被认定为烈士,祖母也故去多时了。听乡亲们说,后事是被我一位远房姑母发送的。那是一个多风多雨的季节,身边没有一个亲人,连骨灰都没有留下。这时,我多想大哭一场啊,可是,想找个祭奠的地方都没有。姑母告诉我,老人临终前欲说不能,似乎有些话要告诉我。如今,这些都被昨日的风刮走了,只有蟋蟀在墙角边,对着秋天悲鸣。技法借鉴主题阅读重新站在生我养我的小院里,望着一片荒芜的田园,爬山虎翻过颓圮的院墙,无望地对着蓝天,寂寞地开着紫花。望着推走无数人间风雨推走苦乐年华的那盘石磨,望着依然陈旧依然引起我儿时记忆的关东木格子窗,那架纺车还在,那盏油灯还在,屋前祖母亲手栽的那棵梨树还在,连我童年玩过的弓箭和木刀还悬挂在当年的老地方。仿佛锅里仍在散发着玉米饼子的清香;灶里,仍在跳动着木柴的火苗。

可是眼前呢?沾满铜锈的老钟,无声的沉默。难道说,奶奶真的走远了吗?那只老黄狗呢?

我多想找出那份谜一样的遗言啊!尘封的四壁,隐去了一切,落叶在阶前遮住了往日的足痕。祖母啊,你把要说的话留在了哪里?我清理书籍时,意外惊喜地发现了个包裹,里面包着一个玉石烟嘴,一对耳环,当年的那双布鞋,也规规矩矩地躺在那里。技法借鉴主题阅读望着这些遗物,我沉思了很久。老人似乎把千言万语都写在密密麻麻的针脚上。老人是在告诉我,鞋不可穿错,路不能走歪呢?还是要我一定记住这些金玉良言?这时,我想起了祖母一生的顽强和执着,一生的期待和盼望。仿佛她此刻正站在门口上,送走南行的雁群,遥望走出大山的儿孙。这些遗物,我始终珍藏着。只是那双布鞋,我寄给了正在他乡见识风雨的儿子。

而此刻,屋外正在滴雨,家乡已是深秋了。该有金果坠地了吧?真不知道,那个包裹,远方收到了没有?技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①标题简洁,不加任何修饰,指出文章的写作对象。

②第一段,开篇点题,并含蓄地指出自己父母双亡的身世。

③画线句运用比喻的手法,形象地指出与祖母的生活虽然艰苦却充满快乐。

④第三段运用描绘色彩的词语,描绘出自然给“我”的乐趣并引出下文。

⑤第四至九段,按照时间顺序,选取典型的生活细节,表现出“我”与祖母相依为命,祖母抚养“我”长大的艰辛历程。

⑥简单的话语中包含着深刻的道理,“我”想起祖母的话,表现出祖母对“我”影响的深远。

⑦祖母目送“我”远去的背影好似雕刻在“我”的心头,那种牵挂、不舍意在言表。技法借鉴主题阅读⑧“小溪瘦成一条泪水,顺着大山的腮边流下”“这些都被昨日的风刮走了,只有蟋蟀在墙角边,对着秋天悲鸣”等语句,形象地表达出祖母去世后“我”内心的伤痛。

⑨连用几个“望着”,写出作者睹物思人的内心,传达出“我”对祖母的思念。

⑩画线句中“布鞋”已经升华为一种教诲,把布鞋寄给儿子,实际是“我”想把祖母的教诲告诉儿子,希望他能够走好人生之路。技法借鉴主题阅读【思考】

1.字里行间,我们感受到祖母对“我”深沉的爱,请依次概括能体现这种爱的一些生活小事。

2.“我”找到祖母给“我”的遗言了吗?为什么?

参考答案:1.(1)祖母给“我”讲故事;(2)祖母卖手镯给“我”凑学费; (3)“我”到省城读书,临行前祖母为“我”整理行李,送“我”布鞋。

2.找到了。祖母遗物中的那双鞋告诉“我”在以后的人生道路中,要走自己的路,走正确的道路,不能迷失人生的方向,要有正确的做人准则。

李密(224—287),字令伯,三国时犍为武阳(今四川彭山东)人。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏亲自抚养。为人正直,颇有才干。曾仕蜀汉任尚书郎。蜀亡以后,晋武帝司马炎为了巩固新政权,笼络蜀汉旧臣人心,征召李密为太子洗马。他上表陈情,以祖母年老无人供养为由,辞不从命。祖母死后,出任太子洗马,官至汉中太守。后被谗免官,死于家中。资源助读知识整合二、作品背景

李密原是蜀汉后主刘禅的郎官。公元263年,司马昭灭蜀汉,李密成了亡国之臣。仕途已失,便在家供养祖母刘氏。司马氏集团通过阴谋和屠杀建立了西晋政权,为了巩固统治,提出以“孝”治天下。公元265年,晋武帝召李密出来做官,先拜为郎中,后拜为洗马,就是文中说的“诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马”。晋武帝为什么要这样重用李密呢?第一,当时东吴尚居江左,为了减少灭吴的阻力,收拢民心,晋武帝对亡国之臣施行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝继承汉代以孝治天下的策略,推行孝道,以显示自己的清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密是亡蜀降臣,如不应诏,会被误以为“矜守名节”,不与司马氏王朝合作,会惹来杀身之祸。李密无奈,就写了这篇《陈情表》,申诉自己不能应诏的苦衷。资源助读知识整合三、相关常识

表,是古代奏章的一种,是臣子写给皇帝的书信。我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。到了汉代,这类文章分成章、奏、表、议四小类。“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。课文是李密写给晋武帝司马炎的一封信。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合六、特殊句式

(1)而刘夙婴疾病(被动句)

(2)州司临门,急于星火(介词结构后置)

(3)欲苟顺私情,则告诉不许(被动句)

(4)今臣亡国贱俘(判断句)

七、名句积累

(1)母孙二人,更相为命,是以区区不能废远。(2015·湖北高考)

(2)臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。(2013·广东高考)

(3)既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。(2011·江西高考)

(4)外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。

(5)乌鸟私情,愿乞终养。

(6)祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路 一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译二、说说文章主旨

人们常说“忠则《出师》,孝则《陈情》”。被誉为千古美文的《陈情表》,是李密因祖母年老多病,须由自己侍奉,暂不能应征做官,而向晋武帝陈述衷情的表。在忠孝不能两全的情况下,欲先尽孝而后尽忠是这篇表的主旨。作者处处围绕这个主旨摆事实,诉真情,论道理,将事、情、理巧妙穿插,写得情真意切,感人肺腑,催人泪下。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 梳理文章内容,分析文章结构思路

1.“臣以险衅,夙遭闵凶”在全段中起到什么作用?它包括了哪几个方面的内容?

提示一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译2.文中的“孝”表现在哪里?该如何看待李密的“孝”?

提示一是“臣侍汤药,未曾废离”。二是以“供养无主,辞不赴命”。三是“刘日薄西山,气息奄奄……不能废远”。四是“庶刘侥幸,保卒余年”。作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

3.李密最后提出解决尽孝与尽忠两者矛盾的办法是什么?

提示先尽孝后尽忠。作者以列数字作对比的方式提出了先尽孝后尽忠这一解决矛盾的办法,合情合理,再加上李密在最后再表忠心,不容晋武帝置疑,让晋武帝不得不成全李密的陈请。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译4.将本文的第三段和第一段互换位置,先讲理后讲情好不好?

提示调整后不好,本文陈述出于情,归于理,先动之以情,再晓之以理,陈情于事,寓理于情。总之,全文首先陈述个人悲惨遭遇及家庭凄苦,突出“母孙二人”的特殊关系,作为陈情的依据。再写自己愿意奉诏,但又以刘病日笃,处于狼狈之境,借以博取晋武帝的同情。再则抬出以孝治天下的大旗,恳求准许所请。同时更表明自己的心迹,排除了不愿出仕的政治因素。最后提出解决矛盾的方法。全文构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习本文的陈情技巧,赏析语言特色

1.作者是如何通过“陈情”来达到为祖母尽孝的目的的?

提示“忠”“孝”是封建政权赖以巩固和延续的最高伦理准则,作者在忠君、孝亲二者之间暂不能兼顾的矛盾中上表请求“矜悯”,因此,他为了达到目的,在“孝”字上大做文章,从封建的道德观念出发,同时又以巧妙的抒情方式,情辞恳切,娓娓道来,字字发自肺腑,打动了晋武帝,也赢得了后世人们的赞誉。

在写作文章时,作者有三种交错出现的感情:首先是因处境狼狈而产生的忧惧之情;其次是对晋武帝“诏书切峻,责臣逋慢”的不满情绪;最后是对祖母刘氏的孝情。但写作此文时,作者压抑了前两种感情,而对后一种感情大肆渲染,并造成了一种感人至深的情境。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译2.作者是如何在进退两难的境地里打动晋武帝的?

提示作者当时所处的境地的确十分尴尬。在这种情况下,作者巧妙的说话技巧派上了用场。首先,作者利用晋朝“以孝治天下”的策略,以确实存在的供养祖母的情况为理由,向晋武帝陈情。其次行文时先说后说、轻说重说处理巧妙。第一段作者陈述少小时父死母嫁、无兄无弟的孤苦无依的不幸以及由祖母抚养成人,祖母卧病在床的情况。写得凄切哀婉,使晋武帝“切峻”同情。第二段作者写晋朝对自己的礼遇,自己的感恩之情以及进退两难的狼狈。尤其是开头作者说“逮奉圣朝,沐浴清化”,承认晋朝的合法性,让以阴谋立朝的晋武帝怕李密反对晋朝的疑忌顿消。第三段作者借晋朝“以孝治天下”之政策,为自己“辞不就职”寻找借口,同时不惜卑身自污,说自己“少仕伪朝”,“本图宦达,不矜名节”。至此,晋武帝所有猜忌都被打消。最后一段还指出“尽节于陛下之日长,报养刘之日短”的事实,表明先尽孝后尽忠的观点。这样晋武帝完全被说服,还“赐奴婢二人,使郡县供祖母奉膳”。一读?整体感知主题阅读三读?重难探究四译?文白对译3.细读课文,然后结合文章的构思赏析语段,说说下列语句有什么特点,有怎样的表达效果。

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读文言文中使动用法的判断

技法指导

文言文中使动用法比较多,了解掌握这方面的知识,有助于文言文的学习。

一、使动用法的三种情形。文言使动用法主要有动词、形容词、名词的使动用法三种:

1.动词的使动用法。指主语所代表的人或物不施行谓语动词所表示的行为动作,而是主语使宾语所代表的人或物发出这个动作,表示主语使宾语“怎么样”的一种用法。例如:

项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)“活”这个行为不是主语“臣”发出,而是主语“臣”使宾语“之(项伯)”发出,是“使……活”的意思,全句译为“项伯杀人,臣救活过他”。技法借鉴主题阅读2.形容词的使动用法。当形容词活用为动词后,主语使宾语所代表的人或物具有这个形容词所表示的性质或状态。例如:

求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》)“固”是形容词,这里是使动用法,“使……稳固”,“固其根本”即“使其根本稳固”。

3.名词的使动用法。当名词活用为动词后,主语使宾语所代表的人或物成为这个名词所代表的人或物。例如:

先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)“王”是名词,这里是使动用法,“使……为王”,“王之”即“使他(先破秦入咸阳者)成为王”。技法借鉴主题阅读二、判断方法。判断一个词是不是使动用法,方法有两种:

1.看能否在这个词里加进一个“使”字,加得进“使”就是使动,否则就不是。例如:“曹军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”(《赤壁之战》)“烧(之)”,加不进“使”字,“烧”是一般动词;“走(之)”,“使(之)逃跑”,加得进,“走”就是使动用法。

2.根据句意判断。例如:沛公旦日从百余骑来见项王。(《鸿门宴》)判断句中“从”字是不是使动,就要看句子的意义。句中沛公地位比百余骑高,“从”便是使动,如果说是沛公“跟随着”百余骑,那就不合情理了。技法借鉴主题阅读对点小练

1.解释下列各句中加点词的意思。 让……争斗 使……饮酒 使……复生 使……惊奇;使……感动 2.下列各组句子中加点词用法不同于其他的一项是 ( )解析:A项,使动用法,使……跳舞;B项,意动用法,以……为朋友;C项,使动用法,使……来朝见;D项,使动用法,使……知道。

答案:B技法借鉴主题阅读老吾老,孝吾亲

名句诵读

1.父母在,不远游,游必有方。(《论语》)

2.弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。(《论语》)

3.谁言寸草心,报得三春晖。(孟郊《游子吟》)

4.父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒。(《弟子规》)

5.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。(《孟子》)

6.人人亲其亲,长其长,而天下平。(《孟子》)

7.孟子曰:“亲亲,仁也;敬长,义也。”(《孟子》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.“百善孝为先”,《陈情表》一文感人肺腑。李密是一个典型的孝子,晋武帝多次征召,他因祖母刘氏年老多病,

无人奉养,于是上书陈情,辞不赴命,在刘氏久病床榻之时,毅然谢绝了晋武帝的征召而侍奉床前,未曾废离。孝是本能,是良心,是美德。敬老、爱老是每一个公民的职责与义务,孝敬自己的父母更是义不容辞的责任,也是我们中华民族的传统美德,我们应继承并发扬光大。技法借鉴主题阅读2.72岁的董德兰是陶传英的长房儿媳。董德兰说,老人一天三餐,早晚稀饭包子,喜清淡也爱吃肉。为了让婆婆每天吃得好,睡得香,心情好,董德兰总是想着法子哄老人开心,做老人喜欢吃的菜。

近几年,婆婆行动不便,董德兰每天都要端茶送水、端屎端尿、搀扶婆婆上床下床,从来不敢怠慢。由于长期的劳累,董德兰身患腰肌劳损20多年。

如今,董德兰抱婆婆越来越吃力,腰部时常痛得她汗流浃背。董德兰说,晚辈照顾老人是应该的,这是我们的义务,我只是完成义务而已。

如今,已经百岁的陶传英除了耳朵有点背、行动不便以外,思维清晰,记忆力强,30多年不见的亲友她几乎都认得出来,还能叫上名字。她说,今后还要好好活,争取活得再长久点。技法借鉴主题阅读美文品读

祖 母

李 弘

我的童年,是和祖母一起度过的。父母的影子早就模糊了,模糊得只剩下清明节时坟前的野草。

生活,就像坡地上的蒲公英,无奈的苦涩中,总有些幽香。那时,山里的日子清淡,一包蓝靛,就是农家的全部颜色。奶奶那架老掉牙的纺车,缠完了太阳缠月亮,把我童年的酸甜苦辣,也都缠在了上面。

当红日欲出未出的时候,晨曦被朝霞扑满金粉,大山给远天一片希望。晨雾用亦真亦假的变幻,幻化出无穷无尽的野趣。

夏日里,坐在老梨树下,听奶奶讲故事,正在流失的晚霞,淡入了黄昏,清香在蒲扇中飘逸。望着奶奶指出的牛郎织女星,默数着满天的星斗,我的心中充满了欢乐和童话。技法借鉴主题阅读上学那天,按照我们乡下的习惯,为了讨个彩儿,祖母给我绣了个大红冠子公鸡,挂在脖子上。就在那年秋天,劳累过度的祖母病了,昏睡了几天几夜,我真怕她再也不能醒来。就是那年,奶奶卖掉了出嫁时那对手镯,才给我凑足了学费。

奶奶病好后,望着我熬红的眼睛说:“孩子,你还没长大呢,我怎么舍得走呢!”

读中学时,每次回家,望着老人菜色的脸,心里真不是滋味。技法借鉴主题阅读我终于走出大山,到省城读书去了。临行那天晚上,老人给我打点行李,缝补穿旧的衣服,清点我儿时的玩具,翻看我小时候用过的笔记本。夜深了,老旱烟在黄铜烟锅里闪烁着如豆的一点星火,老人家久久没有睡去。到校打开行李我才发现,里面有十几个红皮鸡蛋和一双手工布鞋。双手捧着那双鞋,耳边又响起了祖母常说的那句话:“鞋穿不正,就要崴脚哇!山里的路是咱山里人走出来的呀!”那双布鞋,我始终没舍得穿。寒假时,拿回老家,珍贵地放在祖母出嫁时那口铜页包金的山榆老柜里。

参加工作后,几次接老人出来,她总是说:“冷不丁儿挪窝,舍不得走啊!”每次探家临行时,她总是站在山道上,望着我渐去渐远的身影,在大山的背景下久久不动。我回过头来,望着那风中飘动的白发,禁不住落下泪来。技法借鉴主题阅读直到那段人所共知的年月,因为父母当时说不清的历史问题,我被隔绝了和外界的一切往来。这时,我多么惦记着祖母啊,想起了那双蹒跚在山间小道上的小脚,想起了那个没有经济来源和几乎丧失生活能力的老人……

又一个中秋,我回到故乡,小溪瘦成一条泪水,顺着大山的腮边流下,父母被认定为烈士,祖母也故去多时了。听乡亲们说,后事是被我一位远房姑母发送的。那是一个多风多雨的季节,身边没有一个亲人,连骨灰都没有留下。这时,我多想大哭一场啊,可是,想找个祭奠的地方都没有。姑母告诉我,老人临终前欲说不能,似乎有些话要告诉我。如今,这些都被昨日的风刮走了,只有蟋蟀在墙角边,对着秋天悲鸣。技法借鉴主题阅读重新站在生我养我的小院里,望着一片荒芜的田园,爬山虎翻过颓圮的院墙,无望地对着蓝天,寂寞地开着紫花。望着推走无数人间风雨推走苦乐年华的那盘石磨,望着依然陈旧依然引起我儿时记忆的关东木格子窗,那架纺车还在,那盏油灯还在,屋前祖母亲手栽的那棵梨树还在,连我童年玩过的弓箭和木刀还悬挂在当年的老地方。仿佛锅里仍在散发着玉米饼子的清香;灶里,仍在跳动着木柴的火苗。

可是眼前呢?沾满铜锈的老钟,无声的沉默。难道说,奶奶真的走远了吗?那只老黄狗呢?

我多想找出那份谜一样的遗言啊!尘封的四壁,隐去了一切,落叶在阶前遮住了往日的足痕。祖母啊,你把要说的话留在了哪里?我清理书籍时,意外惊喜地发现了个包裹,里面包着一个玉石烟嘴,一对耳环,当年的那双布鞋,也规规矩矩地躺在那里。技法借鉴主题阅读望着这些遗物,我沉思了很久。老人似乎把千言万语都写在密密麻麻的针脚上。老人是在告诉我,鞋不可穿错,路不能走歪呢?还是要我一定记住这些金玉良言?这时,我想起了祖母一生的顽强和执着,一生的期待和盼望。仿佛她此刻正站在门口上,送走南行的雁群,遥望走出大山的儿孙。这些遗物,我始终珍藏着。只是那双布鞋,我寄给了正在他乡见识风雨的儿子。

而此刻,屋外正在滴雨,家乡已是深秋了。该有金果坠地了吧?真不知道,那个包裹,远方收到了没有?技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①标题简洁,不加任何修饰,指出文章的写作对象。

②第一段,开篇点题,并含蓄地指出自己父母双亡的身世。

③画线句运用比喻的手法,形象地指出与祖母的生活虽然艰苦却充满快乐。

④第三段运用描绘色彩的词语,描绘出自然给“我”的乐趣并引出下文。

⑤第四至九段,按照时间顺序,选取典型的生活细节,表现出“我”与祖母相依为命,祖母抚养“我”长大的艰辛历程。

⑥简单的话语中包含着深刻的道理,“我”想起祖母的话,表现出祖母对“我”影响的深远。

⑦祖母目送“我”远去的背影好似雕刻在“我”的心头,那种牵挂、不舍意在言表。技法借鉴主题阅读⑧“小溪瘦成一条泪水,顺着大山的腮边流下”“这些都被昨日的风刮走了,只有蟋蟀在墙角边,对着秋天悲鸣”等语句,形象地表达出祖母去世后“我”内心的伤痛。

⑨连用几个“望着”,写出作者睹物思人的内心,传达出“我”对祖母的思念。

⑩画线句中“布鞋”已经升华为一种教诲,把布鞋寄给儿子,实际是“我”想把祖母的教诲告诉儿子,希望他能够走好人生之路。技法借鉴主题阅读【思考】

1.字里行间,我们感受到祖母对“我”深沉的爱,请依次概括能体现这种爱的一些生活小事。

2.“我”找到祖母给“我”的遗言了吗?为什么?

参考答案:1.(1)祖母给“我”讲故事;(2)祖母卖手镯给“我”凑学费; (3)“我”到省城读书,临行前祖母为“我”整理行李,送“我”布鞋。

2.找到了。祖母遗物中的那双鞋告诉“我”在以后的人生道路中,要走自己的路,走正确的道路,不能迷失人生的方向,要有正确的做人准则。