第2单元 5 最后的常春藤叶课件

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

5 最后的常春藤叶

资源助读

知识整合

一、作者简介

欧·亨利(1862—1910),美国小说家。他的小说完全以情节取胜,故事颇多偶然巧合,结局往往出人意料。他最出色的短篇小说如《爱的牺牲》《警察和赞美诗》《带家具出租的房间》《麦琪的礼物》《最后的常春藤叶》等都列入世界优秀短篇小说之中。他与法国的莫泊桑、俄国的契诃夫并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

资源助读

知识整合

二、作品背景

欧·亨利一生穷困潦倒,接触过许多下层人物,因此他的小说主人公常常是社会下层人物,诸如受人支使的雇员、穷困潦倒的画匠、经济拮据的办事员、一筹莫展的医生、走投无路的小偷等。脍炙人口的《最后的常春藤叶》则描写了几个穷画家之间患难与共的感情故事,塑造了贝尔曼这个舍己为人的老画家的动人形象。欧·亨利善于在讲述小人物的故事中,教给人们一些大道理,即所谓的平凡中见伟大。

三、相关常识

欧·亨利式结尾,指短篇小说大师们常常在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,既在意料之外,又在情理之中。这种结尾艺术,一般可以更好地刻画人物形象,丰富故事的内容,在欧·亨利的作品中有充分的体现。

资源助读

知识整合

一、读准字音

资源助读

知识整合

二、写对字形

资源助读

知识整合

三、掌握词语

不速之客:没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

明目张胆:形容公开地、无所顾忌地做坏事。

错综复杂:形容头绪繁多,情况复杂。

一筹莫展:一点儿计策也施展不出;一点儿办法也想不出。

昂首阔步:仰起头,迈着大步向前。形容精神振奋,意气昂扬。

莫名其妙:没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。

资源助读

知识整合

四、辨析词义

(1)竟然 居然

辨析:二者都是副词,都有“出乎意料”的意思。区别在于:“竟然”仅表示“没想到”的意思,而“居然”除表示“没想到”这个意思外,还含有“结果跟预想相反”的意思。

例句:①正值端午假期,交警在执勤时发现一个走丢的小孩,可就在民警与其母亲联系时,对方竟然以为遭遇诈骗。

②5月28日,一名赛车手在比赛中,不小心与前面的车辆追尾,导致赛车在半空中严重解体,但是车手居然奇迹般逃出,没有受伤。

资源助读

知识整合

(2)凝视 注视

辨析:两者都有“专心地看”的意思。“凝视”着重指长时间聚精会神地看一处,对象一般是具体的事物。“注视”使用范围较广,看的时间可长可短,也指从侧面或暗中注意观察,对象可以是静止的或活动的,还可以是抽象的事物。

例句:①近日,她拍摄了一组时尚环保封面大片,片中她凝视鹦鹉,充满爱意,展现出爱护动物、环保公益的一面。

②来自众多国家和地区的海外采购商,纷至沓来的参观者,都在注视文博会的同时,看到了展会的服务水平、城市的文明高度。

资源助读

知识整合

(3)不以为然 不以为意

辨析:两个词语都有“满不在乎”的意思。区别在于:“不以为然”指不认为是对的,表示不同意。“不以为意”是指不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。

例句:①有一个家长,对我提出的控制孩子零花钱的建议不以为然,后来他才意识到光用钱去满足孩子是会害了孩子的。

②医生说,他得的是急性荨麻疹,在这种情况下,仍需严密观察两天,防止荨麻疹复发,但他不以为意,坚持要出院继续上班。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

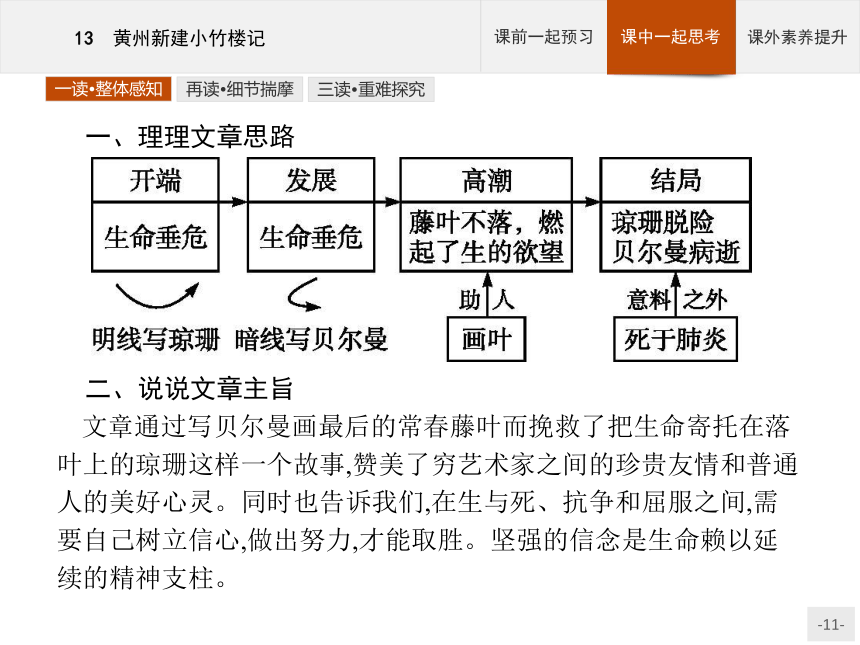

一、理理文章思路

二、说说文章主旨

文章通过写贝尔曼画最后的常春藤叶而挽救了把生命寄托在落叶上的琼珊这样一个故事,赞美了穷艺术家之间的珍贵友情和普通人的美好心灵。同时也告诉我们,在生与死、抗争和屈服之间,需要自己树立信心,做出努力,才能取胜。坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

【任务一】 理解小说标题的含义,体会小说巧妙的构思

1.小说的题目有什么深刻含义 请谈谈“最后一片叶子”的内涵。

提示自然界的叶子——琼珊生命的寄托;画出的叶子——琼珊的精神力量、贝尔曼的绝笔和杰作、人性之美的光辉。

2.琼珊数叶子的情节在小说中有什么作用

提示①叶子掉落得快,既符合冬天风雨交加的环境特点,又预示着琼珊求生的希望之灯即将熄灭。②琼珊将自己的生命维系在即将凋零的叶子上,说明她病情严重,心情绝望;同时她又把微渺的希望寄托在藤叶上,突出藤叶对琼珊的重要意义。③常春藤叶到底有没有完全掉落,制造悬念,引起读者强烈的阅读兴趣,推动故事情节的发展。

3.贝尔曼画常春藤叶本应是小说的重要情节,作者却没有实写,这样处理有什么好处

提示产生出人意料的效果,给读者留下了想象的空间。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

4.本文的结局有什么特点 为什么这种结局又在情理之中

提示特点:结尾是“欧·亨利式结尾”,寄托琼珊生命的叶子一直在快速掉落,又历经狂风暴雨,落尽似乎已是必然,但偏偏有一片不落的叶子让她重新燃起生的信心。这样的结局出乎意料。令人欣慰的是琼珊的康复,而我们又不得不被贝尔曼的牺牲精神感动得落泪。

这种结局在情理之中。首先,小说的结尾符合生活逻辑:①琼珊是画家,本该识得叶子的真假,却因为距离太远,且只能卧床观看,病情严重,高烧导致神志不清,因而没有识破最后一片叶子是假的。②贝尔曼的突然去世看似突兀,但也符合艺术的真实。前文有伏笔:“年纪六十开外”“充血的眼睛老是迎风流泪”“他上了年纪,身体虚弱”,再兼室外作画,劳累,使其去世又成为必然。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

其次,小说的结尾符合贝尔曼的性格。他善良,有爱心,这在前文有伏笔:“认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家恶狗。”“总有一天,我要画一幅杰作,那么我们都可以离开这里啦。”

再次,小说的结尾揭示叶子是假的,在前文有多处伏笔暗示:①其他的叶子都落了,只有这片叶子经历狂风暴雨依然傲然挺立。②“仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上”的“贴”字。③“那片常春藤叶仍在墙上。”④“你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗 ”

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

【任务二】 赏析环境描写,分析人物形象

1.小说前两段描写的社会环境有什么特点 在文中有什么作用

提示特点:有许多小胡同,而且很贫穷。作用:突出生活状况差,为后文琼珊生病的情节做铺垫。

2.“苏艾关切地向窗外望去。有什么可数的呢 外面见到的只是一个空荡荡、阴沉沉的院子和二十英尺外的一幢砖砌房屋的墙壁。一株极老极老的常春藤,纠结的根已经枯萎,攀在半墙上。秋季的寒风把藤上的叶子差不多全吹落了,只剩下几根几乎是光秃秃的藤枝依附在那堵松动残缺的砖墙上。”这里的景物有什么特点 这段描写有什么作用

提示特点:阴沉、荒凉。作用:用残破的景物衬托琼珊内心的悲凉,引出本文的线索景物常春藤叶,为情节的进一步展开做铺垫。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

3.“经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子了。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但那锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色,它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面。”这段描写有什么作用

提示写最后一片叶子的颜色、形状、情态和离地面的高度,一方面说明贝尔曼画得精妙,“傲然”富于人的情态,给人以生存的力量;另一方面也说明贝尔曼在风吹雨打的雨夜、在离地面这样高的地方画这一片藤叶实属不易,为后面情节的发展做铺垫。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

4.作品中集中写贝尔曼的地方不多,请分析作者运用什么方法展示了贝尔曼怎样的形象。

提示

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

5.小说中的苏艾是一个怎样的形象 她在小说中起到了什么作用

提示形象:①她是一位善良的、具有同情心和爱心的姑娘。不仅在生活上给生病的琼珊以无微不至的照顾,还给她精神上的鼓励。②她对人性之美满怀敬意。为贝尔曼因画常春藤叶染病去世而悲伤,言语中充满对他的敬意。

作用:①她是贯串全文的线索人物。②琼珊与贝尔曼之间由她牵连,推动情节发展。③小说通过苏艾和贝尔曼两个人物一起向读者传递了这样一个主题,即普通人之间的情意和爱,给人力量和信心。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

《最后的常春藤叶》演绎了一幕至诚至爱的真情故事,这个“爱”的故事里有爱别人,也有爱自己。本文的主人公究竟是谁,一直意见不一。你认为文中的主人公是谁

提示

技法借鉴

主题阅读

怎样运用侧面描写

技法指导

本文成功地运用了侧面描写的手法,描绘了贝尔曼的形象,表现了其见义勇为、舍己为人的高尚品质。贝尔曼作为小说中的主要形象,作者并没有在他身上花费大量的笔墨,尤其是最能表现其精神品质的画最后一片常春藤叶的情节,也仅是通过苏艾的转述,平淡无奇地叙述出来。但正是这种侧面描写的手法,给读者留下了大量的想象空间,增添了小说的艺术魅力。那么如何运用侧面描写来刻画人物呢

技法借鉴

主题阅读

1.以侧面写正面,即通过对周围人物的描绘来表现所要描写的对象。例如《夜走灵官峡》,通过成渝的描述和介绍,表现了成渝的父母不畏艰险、忘我劳动的精神。

2.以对面写正面。如《社戏》中写“我”因看戏等得不耐烦而兴味全无,没有正面写“我”扫兴,而是通过写舞台上演员的脸在自己眼中变得模糊了来表现。

3.以反面写正面。如用敌人的凶残来突出革命者的坚强。

技法借鉴

主题阅读

对点小练

请运用侧面描写的手法写一个天气炎热的片段。

写作示例

街上的柳树,像病了似的,叶子挂着层灰土在枝上打着卷;枝条一动也懒得动的,无精打采的低垂着。马路上一个水点也没有,干巴巴的发着些白光。便道上尘土飞起多高,与天上的灰气联接起来,结成一片毒恶的灰沙阵,烫着行人的脸。处处干燥,处处烫手,处处憋闷,整个的老城像烧透的砖窑,使人喘不出气。狗爬在地上吐出红舌头,骡马的鼻孔张得特别的大,小贩们不敢吆喝,柏油路化开;甚至于铺户门前的铜牌也好像要被晒化。街上异常的清静,只有铜铁铺里发出使人焦躁的一些单调的叮叮当当。

技法借鉴

主题阅读

感悟人性光辉

名句诵读

1.蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(李商隐《无题》)

2.以身殉道不苟生,道在光明照千古。(文天祥《言志》)

3.衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。(柳永《蝶恋花》)

4.桃李不言,下自成蹊。(《史记·李将军列传》)

5.但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。(李纲《病牛》)

6.但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。(于谦《咏煤炭》)

技法借鉴

主题阅读

素材趣读

1.小小的常春藤叶,沐浴着人性的光辉,创造了挽救生命的奇迹。在狰狞的死神面前,生命的信念往往比名药更有效。信念是生命赖以延续的坚强支柱。年轻画家因有生的信念、对自己生命的珍爱而活了下来;老贝尔曼因对他人生命的珍爱,虽然死去,但精神至今感动人心,他的生命通过那片永恒的叶子在琼珊的身上得到延续,他活在了人们的心里。他们共同谱写了一曲生命与希望的赞歌!

2.2017年4月24日,在河南省平顶山市郏县安良镇狮王寺村一块农田里,失去双腿的席天根老人正在栽种红薯苗。据了解,席天根今年60多岁,身残志坚的他,靠双手“行走”40多年,不但给老母亲养老送终,还照顾智残的弟弟多年直至去世,在当地成为佳话。

技法借鉴

主题阅读

据席天根老人说,19岁那年夏天的一天,他满身大汗从烟叶炕房里出来后洗了个凉水澡,造成了双下肢严重坏死而被迫截肢。面对残酷的现实,席天根选择了坚强。他让母亲给自己做了两个布垫子套在手上,开始锻炼着用双手摁地“走路”,这一走就是40多年。

1986年,席天根的父亲去世,家庭的重担落在了他的肩膀上。他不但要下地干农活,还要照顾多病的母亲和智残的弟弟。在母亲生病期间,席天根忙完农活后就守候在母亲跟前,给母亲洗头洗脚、喂饭喂药,照料得无微不至,一直伺候到2006年年底,84岁的母亲去世。母亲去世后,席天根和弟弟相依为命,艰难度日。虽然弟弟不能劳动,可他从没有一句怨言,农忙季节从地里回来就是累得全身快要散架,他依然面带微笑生火给弟弟做饭吃,从来没有让弟弟挨饿受冻。2015年,弟弟也离开了人世,剩下席天根一个人孤单地生活。

技法借鉴

主题阅读

美文品读

心与手

欧·亨利

在丹佛车站,一帮旅客拥进开往东部方向的BM公司的快车车厢。在一节车厢里坐着一位衣着华丽的年轻女子,身边摆满有经验的旅行者才会携带的豪华物品。在新上车的旅客中走来了两个人。一位年轻英俊,神态举止显得果敢而又坦率;另一位则脸色阴沉,行动拖沓。他们被手铐铐在一起。

两个人穿过车厢过道,一张背向的位子是唯一空着的,而且正对着那位迷人的女人。他们就在这张空位子上坐了下来。年轻的女子看到他们,即刻脸上浮现出妩媚的笑颜,圆润的双颊也有些发红。接着只见她伸出那戴着灰色手套的手与来客握手。她开口说话的声音听上去甜美而又舒缓,让人感到她是一位爱好交谈的人。

技法借鉴

主题阅读

她说道:“噢,埃斯顿先生,怎么,他乡异地,连老朋友也不认识了 ”

年轻英俊的那位听到她的声音,立刻强烈地一怔,显得局促不安起来,然后他用左手握住了她的手。

“费尔吉德小姐,”他笑着说,“我请求您原谅我不能用另一只手来握手,因为它现在正派用场呢。”

他微微地提起右手,只见一副闪亮的“手镯”正把他的右手腕和同伴的左手腕扣在一起。年轻姑娘眼中的兴奋神情渐渐地变成一种惶惑的恐惧,脸颊上的红色也消退了。她不解地张开双唇,力图缓解难过的心情。埃斯顿微微一笑,好像是这位小姐的样子使他发笑一样。他刚要开口解释,他的同伴抢先说话了。这位脸色阴沉的人一直用他那锐利机敏的眼睛偷偷地察看着姑娘的表情。

技法借鉴

主题阅读

“请允许我说话,小姐。我看得出您和这位警长一定很熟悉,如果您让他在判罪的时候替我说几句好话,那我的处境一定会好多了。他正送我去内森维茨监狱,我将因伪造罪在那儿被判处7年徒刑。”

“噢,”姑娘舒了口气,脸色恢复了自然,“那么这就是你现在做的差事,当个警长。”

“亲爱的费尔吉德小姐,”埃斯顿平静地说道,“我不得不找个差事来做。钱总是生翅而飞的。你也清楚在华盛顿是要有钱才能和别人一样地生活。我发现西部有赚钱的好去处,所以——,当然警长的地位自然比不上大使,但是——”

“大使,”姑娘兴奋地说道,“你可别再提大使了,大使可不需要做这种事情,这点你应该是知道的。你现在既然成了一名勇敢的西部英雄,骑马,打枪,经历各种危险,那么生活也一定和在华盛顿时大不一样。你可再也不和老朋友们一道了。”

技法借鉴

主题阅读

姑娘的眼光再次被吸引到了那副亮闪闪的手铐上,她睁大了眼睛。

“请别在意,小姐,”另外那位来客又说道,“为了不让犯人逃跑,所有的警长都把自己和犯人铐在一起,埃斯顿先生是懂得这一点的。”

“要过多久我们才能在华盛顿见面 ”姑娘问。

“我想不会是马上,”埃斯顿回答,“我想恐怕我是不会有轻松自在的日子过了。”

“我喜爱西部,”姑娘不在意地说着,眼光温柔地闪动着。看着车窗外,她坦率自然、毫不掩饰地告诉他说:“妈妈和我在西部度过了整个夏天,因为父亲生病,她一星期前回去了。我在西部过得很愉快,我想这儿的空气适合于我。金钱可代表不了一切,但人们常在这点上出差错,并执迷不悟地——”

技法借鉴

主题阅读

“我说警长先生,”脸色阴沉的那位粗声地说道,“这太不公平了,我需要喝点酒,我一天没抽烟了。你们谈够了吗 现在带我去抽烟室好吗 我真想过过瘾。”

这两位系在一起的旅行者站起身来,埃斯顿脸上依旧挂着迟钝的微笑。

“我可不能拒绝一个抽烟的请求,”他轻声说,“这是一位不走运的朋友。再见,费尔吉德小姐,工作需要,希望你能理解。”他伸手来握别。

“你现在去不了东部太遗憾了。”她一面说着,一面重新整理好衣裳,恢复起仪态,“但我想你一定会继续旅行到内森维茨的。”

“是的,”埃斯顿回答,“我要去内森维茨。”

两位来客小心翼翼地穿过车厢过道进入吸烟室。

技法借鉴

主题阅读

另外两个坐在一旁的旅客几乎听到他们的全部谈话,其中一个说道:“那个警长真是条好汉,很多西部人都这样棒。”

“如此年轻的小伙子就担任一个这么大的职务,是吗 ”另一个问道。

“年轻!”第一个人大叫道,“为什么——噢!你真的看准了吗 我是说——你见过把犯人铐在自己右手上的警官吗 ”

技法借鉴

主题阅读

[亮点品读]

①第一段对文中三个主要人物进行外貌和神态描写,一是为揭示女子的身份(大使身份)做铺垫;二是通过对两位男子的对比刻画,为后文的“误会”埋下伏笔。

②画线的几处细节描写,为埃斯顿的真实身份埋下伏笔。

③对姑娘的神态描写,为警长主动为罪犯编造谎言来维护埃斯顿在熟人面前的“面子”做了铺垫。

④画线句中两个破折号用法精妙。“所以”后的破折号是语意转换,埃斯顿发现讲漏嘴,赶忙就此打住;“但是”后破折号是话语中断,埃斯顿说了“大使”之后被小姐接住,说话被迫中断。

⑤结尾处两个旅客的对话揭示了两人的真正身份,显示了欧·亨利的小说独特的艺术魅力,让读者感到出乎意料却又在情理之中。

技法借鉴

主题阅读

【思考】

1.小说中写道:“那个警长真是条好汉,很多西部人都这样棒。”你认为警长“棒”在何处 请简要分析。

2.文中多处运用对比手法,使小说充满了戏剧性。请找出这些对比的地方并阐明其效果。

参考答案:1.①“棒”在心地善良。为了使两个“异地他乡”见面的老朋友不至于难堪而介绍自己抓的犯人是警长。在押送犯人去监狱的途中尽责,并且主动为罪犯编造谎言来维护其在熟人面前的“面子”,勇于站出来为其罪行进行掩饰,这种机敏、善良、理解和温情,使其身上的伟大人性得以彰显。②“棒”在目光敏锐,言行机敏。能够从姑娘的表情上看出她的“难过的心情”,并恰到好处地使用误会法缓解这种尴尬的局面;同时在姑娘谈到金钱使人们出差错时,及时请求出去抽烟,再次使二人摆脱将会陷入的尴尬局面。

技法借鉴

主题阅读

2.①对警长和犯人举止神态的描写具有对比性,警长神色阴沉,行动拖沓,而真正的犯人却显得果敢而坦率,为后文费尔吉德小姐听信警长的话将警长误认为犯人做铺垫。②埃斯顿听到费尔吉德小姐的声音前后神色的对比,之前是“坦率”,之后是“局促不安”,揭示出了埃斯顿担心自己干坏事被老熟人知晓的尴尬窘困的心理。③作者将费尔吉德的不知就里、警长的明察秋毫和埃斯顿的半推半就进行对比,刻画出一位警长在罪犯面对熟人时挺身解围,挽救其颜面的义举。④将旅客的对话进行对比,一个认为真正的警长是条好汉,而另一个旅客仍误认为小伙子是警长,使情节在最后形成突转,出人意料。

5 最后的常春藤叶

资源助读

知识整合

一、作者简介

欧·亨利(1862—1910),美国小说家。他的小说完全以情节取胜,故事颇多偶然巧合,结局往往出人意料。他最出色的短篇小说如《爱的牺牲》《警察和赞美诗》《带家具出租的房间》《麦琪的礼物》《最后的常春藤叶》等都列入世界优秀短篇小说之中。他与法国的莫泊桑、俄国的契诃夫并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

资源助读

知识整合

二、作品背景

欧·亨利一生穷困潦倒,接触过许多下层人物,因此他的小说主人公常常是社会下层人物,诸如受人支使的雇员、穷困潦倒的画匠、经济拮据的办事员、一筹莫展的医生、走投无路的小偷等。脍炙人口的《最后的常春藤叶》则描写了几个穷画家之间患难与共的感情故事,塑造了贝尔曼这个舍己为人的老画家的动人形象。欧·亨利善于在讲述小人物的故事中,教给人们一些大道理,即所谓的平凡中见伟大。

三、相关常识

欧·亨利式结尾,指短篇小说大师们常常在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,既在意料之外,又在情理之中。这种结尾艺术,一般可以更好地刻画人物形象,丰富故事的内容,在欧·亨利的作品中有充分的体现。

资源助读

知识整合

一、读准字音

资源助读

知识整合

二、写对字形

资源助读

知识整合

三、掌握词语

不速之客:没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

明目张胆:形容公开地、无所顾忌地做坏事。

错综复杂:形容头绪繁多,情况复杂。

一筹莫展:一点儿计策也施展不出;一点儿办法也想不出。

昂首阔步:仰起头,迈着大步向前。形容精神振奋,意气昂扬。

莫名其妙:没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人难以理解。

资源助读

知识整合

四、辨析词义

(1)竟然 居然

辨析:二者都是副词,都有“出乎意料”的意思。区别在于:“竟然”仅表示“没想到”的意思,而“居然”除表示“没想到”这个意思外,还含有“结果跟预想相反”的意思。

例句:①正值端午假期,交警在执勤时发现一个走丢的小孩,可就在民警与其母亲联系时,对方竟然以为遭遇诈骗。

②5月28日,一名赛车手在比赛中,不小心与前面的车辆追尾,导致赛车在半空中严重解体,但是车手居然奇迹般逃出,没有受伤。

资源助读

知识整合

(2)凝视 注视

辨析:两者都有“专心地看”的意思。“凝视”着重指长时间聚精会神地看一处,对象一般是具体的事物。“注视”使用范围较广,看的时间可长可短,也指从侧面或暗中注意观察,对象可以是静止的或活动的,还可以是抽象的事物。

例句:①近日,她拍摄了一组时尚环保封面大片,片中她凝视鹦鹉,充满爱意,展现出爱护动物、环保公益的一面。

②来自众多国家和地区的海外采购商,纷至沓来的参观者,都在注视文博会的同时,看到了展会的服务水平、城市的文明高度。

资源助读

知识整合

(3)不以为然 不以为意

辨析:两个词语都有“满不在乎”的意思。区别在于:“不以为然”指不认为是对的,表示不同意。“不以为意”是指不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。

例句:①有一个家长,对我提出的控制孩子零花钱的建议不以为然,后来他才意识到光用钱去满足孩子是会害了孩子的。

②医生说,他得的是急性荨麻疹,在这种情况下,仍需严密观察两天,防止荨麻疹复发,但他不以为意,坚持要出院继续上班。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

一、理理文章思路

二、说说文章主旨

文章通过写贝尔曼画最后的常春藤叶而挽救了把生命寄托在落叶上的琼珊这样一个故事,赞美了穷艺术家之间的珍贵友情和普通人的美好心灵。同时也告诉我们,在生与死、抗争和屈服之间,需要自己树立信心,做出努力,才能取胜。坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

【任务一】 理解小说标题的含义,体会小说巧妙的构思

1.小说的题目有什么深刻含义 请谈谈“最后一片叶子”的内涵。

提示自然界的叶子——琼珊生命的寄托;画出的叶子——琼珊的精神力量、贝尔曼的绝笔和杰作、人性之美的光辉。

2.琼珊数叶子的情节在小说中有什么作用

提示①叶子掉落得快,既符合冬天风雨交加的环境特点,又预示着琼珊求生的希望之灯即将熄灭。②琼珊将自己的生命维系在即将凋零的叶子上,说明她病情严重,心情绝望;同时她又把微渺的希望寄托在藤叶上,突出藤叶对琼珊的重要意义。③常春藤叶到底有没有完全掉落,制造悬念,引起读者强烈的阅读兴趣,推动故事情节的发展。

3.贝尔曼画常春藤叶本应是小说的重要情节,作者却没有实写,这样处理有什么好处

提示产生出人意料的效果,给读者留下了想象的空间。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

4.本文的结局有什么特点 为什么这种结局又在情理之中

提示特点:结尾是“欧·亨利式结尾”,寄托琼珊生命的叶子一直在快速掉落,又历经狂风暴雨,落尽似乎已是必然,但偏偏有一片不落的叶子让她重新燃起生的信心。这样的结局出乎意料。令人欣慰的是琼珊的康复,而我们又不得不被贝尔曼的牺牲精神感动得落泪。

这种结局在情理之中。首先,小说的结尾符合生活逻辑:①琼珊是画家,本该识得叶子的真假,却因为距离太远,且只能卧床观看,病情严重,高烧导致神志不清,因而没有识破最后一片叶子是假的。②贝尔曼的突然去世看似突兀,但也符合艺术的真实。前文有伏笔:“年纪六十开外”“充血的眼睛老是迎风流泪”“他上了年纪,身体虚弱”,再兼室外作画,劳累,使其去世又成为必然。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

其次,小说的结尾符合贝尔曼的性格。他善良,有爱心,这在前文有伏笔:“认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家恶狗。”“总有一天,我要画一幅杰作,那么我们都可以离开这里啦。”

再次,小说的结尾揭示叶子是假的,在前文有多处伏笔暗示:①其他的叶子都落了,只有这片叶子经历狂风暴雨依然傲然挺立。②“仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上”的“贴”字。③“那片常春藤叶仍在墙上。”④“你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗 ”

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

【任务二】 赏析环境描写,分析人物形象

1.小说前两段描写的社会环境有什么特点 在文中有什么作用

提示特点:有许多小胡同,而且很贫穷。作用:突出生活状况差,为后文琼珊生病的情节做铺垫。

2.“苏艾关切地向窗外望去。有什么可数的呢 外面见到的只是一个空荡荡、阴沉沉的院子和二十英尺外的一幢砖砌房屋的墙壁。一株极老极老的常春藤,纠结的根已经枯萎,攀在半墙上。秋季的寒风把藤上的叶子差不多全吹落了,只剩下几根几乎是光秃秃的藤枝依附在那堵松动残缺的砖墙上。”这里的景物有什么特点 这段描写有什么作用

提示特点:阴沉、荒凉。作用:用残破的景物衬托琼珊内心的悲凉,引出本文的线索景物常春藤叶,为情节的进一步展开做铺垫。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

3.“经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子了。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但那锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色,它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面。”这段描写有什么作用

提示写最后一片叶子的颜色、形状、情态和离地面的高度,一方面说明贝尔曼画得精妙,“傲然”富于人的情态,给人以生存的力量;另一方面也说明贝尔曼在风吹雨打的雨夜、在离地面这样高的地方画这一片藤叶实属不易,为后面情节的发展做铺垫。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

4.作品中集中写贝尔曼的地方不多,请分析作者运用什么方法展示了贝尔曼怎样的形象。

提示

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

5.小说中的苏艾是一个怎样的形象 她在小说中起到了什么作用

提示形象:①她是一位善良的、具有同情心和爱心的姑娘。不仅在生活上给生病的琼珊以无微不至的照顾,还给她精神上的鼓励。②她对人性之美满怀敬意。为贝尔曼因画常春藤叶染病去世而悲伤,言语中充满对他的敬意。

作用:①她是贯串全文的线索人物。②琼珊与贝尔曼之间由她牵连,推动情节发展。③小说通过苏艾和贝尔曼两个人物一起向读者传递了这样一个主题,即普通人之间的情意和爱,给人力量和信心。

一读 整体感知

再读 细节揣摩

三读 重难探究

《最后的常春藤叶》演绎了一幕至诚至爱的真情故事,这个“爱”的故事里有爱别人,也有爱自己。本文的主人公究竟是谁,一直意见不一。你认为文中的主人公是谁

提示

技法借鉴

主题阅读

怎样运用侧面描写

技法指导

本文成功地运用了侧面描写的手法,描绘了贝尔曼的形象,表现了其见义勇为、舍己为人的高尚品质。贝尔曼作为小说中的主要形象,作者并没有在他身上花费大量的笔墨,尤其是最能表现其精神品质的画最后一片常春藤叶的情节,也仅是通过苏艾的转述,平淡无奇地叙述出来。但正是这种侧面描写的手法,给读者留下了大量的想象空间,增添了小说的艺术魅力。那么如何运用侧面描写来刻画人物呢

技法借鉴

主题阅读

1.以侧面写正面,即通过对周围人物的描绘来表现所要描写的对象。例如《夜走灵官峡》,通过成渝的描述和介绍,表现了成渝的父母不畏艰险、忘我劳动的精神。

2.以对面写正面。如《社戏》中写“我”因看戏等得不耐烦而兴味全无,没有正面写“我”扫兴,而是通过写舞台上演员的脸在自己眼中变得模糊了来表现。

3.以反面写正面。如用敌人的凶残来突出革命者的坚强。

技法借鉴

主题阅读

对点小练

请运用侧面描写的手法写一个天气炎热的片段。

写作示例

街上的柳树,像病了似的,叶子挂着层灰土在枝上打着卷;枝条一动也懒得动的,无精打采的低垂着。马路上一个水点也没有,干巴巴的发着些白光。便道上尘土飞起多高,与天上的灰气联接起来,结成一片毒恶的灰沙阵,烫着行人的脸。处处干燥,处处烫手,处处憋闷,整个的老城像烧透的砖窑,使人喘不出气。狗爬在地上吐出红舌头,骡马的鼻孔张得特别的大,小贩们不敢吆喝,柏油路化开;甚至于铺户门前的铜牌也好像要被晒化。街上异常的清静,只有铜铁铺里发出使人焦躁的一些单调的叮叮当当。

技法借鉴

主题阅读

感悟人性光辉

名句诵读

1.蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(李商隐《无题》)

2.以身殉道不苟生,道在光明照千古。(文天祥《言志》)

3.衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。(柳永《蝶恋花》)

4.桃李不言,下自成蹊。(《史记·李将军列传》)

5.但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。(李纲《病牛》)

6.但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。(于谦《咏煤炭》)

技法借鉴

主题阅读

素材趣读

1.小小的常春藤叶,沐浴着人性的光辉,创造了挽救生命的奇迹。在狰狞的死神面前,生命的信念往往比名药更有效。信念是生命赖以延续的坚强支柱。年轻画家因有生的信念、对自己生命的珍爱而活了下来;老贝尔曼因对他人生命的珍爱,虽然死去,但精神至今感动人心,他的生命通过那片永恒的叶子在琼珊的身上得到延续,他活在了人们的心里。他们共同谱写了一曲生命与希望的赞歌!

2.2017年4月24日,在河南省平顶山市郏县安良镇狮王寺村一块农田里,失去双腿的席天根老人正在栽种红薯苗。据了解,席天根今年60多岁,身残志坚的他,靠双手“行走”40多年,不但给老母亲养老送终,还照顾智残的弟弟多年直至去世,在当地成为佳话。

技法借鉴

主题阅读

据席天根老人说,19岁那年夏天的一天,他满身大汗从烟叶炕房里出来后洗了个凉水澡,造成了双下肢严重坏死而被迫截肢。面对残酷的现实,席天根选择了坚强。他让母亲给自己做了两个布垫子套在手上,开始锻炼着用双手摁地“走路”,这一走就是40多年。

1986年,席天根的父亲去世,家庭的重担落在了他的肩膀上。他不但要下地干农活,还要照顾多病的母亲和智残的弟弟。在母亲生病期间,席天根忙完农活后就守候在母亲跟前,给母亲洗头洗脚、喂饭喂药,照料得无微不至,一直伺候到2006年年底,84岁的母亲去世。母亲去世后,席天根和弟弟相依为命,艰难度日。虽然弟弟不能劳动,可他从没有一句怨言,农忙季节从地里回来就是累得全身快要散架,他依然面带微笑生火给弟弟做饭吃,从来没有让弟弟挨饿受冻。2015年,弟弟也离开了人世,剩下席天根一个人孤单地生活。

技法借鉴

主题阅读

美文品读

心与手

欧·亨利

在丹佛车站,一帮旅客拥进开往东部方向的BM公司的快车车厢。在一节车厢里坐着一位衣着华丽的年轻女子,身边摆满有经验的旅行者才会携带的豪华物品。在新上车的旅客中走来了两个人。一位年轻英俊,神态举止显得果敢而又坦率;另一位则脸色阴沉,行动拖沓。他们被手铐铐在一起。

两个人穿过车厢过道,一张背向的位子是唯一空着的,而且正对着那位迷人的女人。他们就在这张空位子上坐了下来。年轻的女子看到他们,即刻脸上浮现出妩媚的笑颜,圆润的双颊也有些发红。接着只见她伸出那戴着灰色手套的手与来客握手。她开口说话的声音听上去甜美而又舒缓,让人感到她是一位爱好交谈的人。

技法借鉴

主题阅读

她说道:“噢,埃斯顿先生,怎么,他乡异地,连老朋友也不认识了 ”

年轻英俊的那位听到她的声音,立刻强烈地一怔,显得局促不安起来,然后他用左手握住了她的手。

“费尔吉德小姐,”他笑着说,“我请求您原谅我不能用另一只手来握手,因为它现在正派用场呢。”

他微微地提起右手,只见一副闪亮的“手镯”正把他的右手腕和同伴的左手腕扣在一起。年轻姑娘眼中的兴奋神情渐渐地变成一种惶惑的恐惧,脸颊上的红色也消退了。她不解地张开双唇,力图缓解难过的心情。埃斯顿微微一笑,好像是这位小姐的样子使他发笑一样。他刚要开口解释,他的同伴抢先说话了。这位脸色阴沉的人一直用他那锐利机敏的眼睛偷偷地察看着姑娘的表情。

技法借鉴

主题阅读

“请允许我说话,小姐。我看得出您和这位警长一定很熟悉,如果您让他在判罪的时候替我说几句好话,那我的处境一定会好多了。他正送我去内森维茨监狱,我将因伪造罪在那儿被判处7年徒刑。”

“噢,”姑娘舒了口气,脸色恢复了自然,“那么这就是你现在做的差事,当个警长。”

“亲爱的费尔吉德小姐,”埃斯顿平静地说道,“我不得不找个差事来做。钱总是生翅而飞的。你也清楚在华盛顿是要有钱才能和别人一样地生活。我发现西部有赚钱的好去处,所以——,当然警长的地位自然比不上大使,但是——”

“大使,”姑娘兴奋地说道,“你可别再提大使了,大使可不需要做这种事情,这点你应该是知道的。你现在既然成了一名勇敢的西部英雄,骑马,打枪,经历各种危险,那么生活也一定和在华盛顿时大不一样。你可再也不和老朋友们一道了。”

技法借鉴

主题阅读

姑娘的眼光再次被吸引到了那副亮闪闪的手铐上,她睁大了眼睛。

“请别在意,小姐,”另外那位来客又说道,“为了不让犯人逃跑,所有的警长都把自己和犯人铐在一起,埃斯顿先生是懂得这一点的。”

“要过多久我们才能在华盛顿见面 ”姑娘问。

“我想不会是马上,”埃斯顿回答,“我想恐怕我是不会有轻松自在的日子过了。”

“我喜爱西部,”姑娘不在意地说着,眼光温柔地闪动着。看着车窗外,她坦率自然、毫不掩饰地告诉他说:“妈妈和我在西部度过了整个夏天,因为父亲生病,她一星期前回去了。我在西部过得很愉快,我想这儿的空气适合于我。金钱可代表不了一切,但人们常在这点上出差错,并执迷不悟地——”

技法借鉴

主题阅读

“我说警长先生,”脸色阴沉的那位粗声地说道,“这太不公平了,我需要喝点酒,我一天没抽烟了。你们谈够了吗 现在带我去抽烟室好吗 我真想过过瘾。”

这两位系在一起的旅行者站起身来,埃斯顿脸上依旧挂着迟钝的微笑。

“我可不能拒绝一个抽烟的请求,”他轻声说,“这是一位不走运的朋友。再见,费尔吉德小姐,工作需要,希望你能理解。”他伸手来握别。

“你现在去不了东部太遗憾了。”她一面说着,一面重新整理好衣裳,恢复起仪态,“但我想你一定会继续旅行到内森维茨的。”

“是的,”埃斯顿回答,“我要去内森维茨。”

两位来客小心翼翼地穿过车厢过道进入吸烟室。

技法借鉴

主题阅读

另外两个坐在一旁的旅客几乎听到他们的全部谈话,其中一个说道:“那个警长真是条好汉,很多西部人都这样棒。”

“如此年轻的小伙子就担任一个这么大的职务,是吗 ”另一个问道。

“年轻!”第一个人大叫道,“为什么——噢!你真的看准了吗 我是说——你见过把犯人铐在自己右手上的警官吗 ”

技法借鉴

主题阅读

[亮点品读]

①第一段对文中三个主要人物进行外貌和神态描写,一是为揭示女子的身份(大使身份)做铺垫;二是通过对两位男子的对比刻画,为后文的“误会”埋下伏笔。

②画线的几处细节描写,为埃斯顿的真实身份埋下伏笔。

③对姑娘的神态描写,为警长主动为罪犯编造谎言来维护埃斯顿在熟人面前的“面子”做了铺垫。

④画线句中两个破折号用法精妙。“所以”后的破折号是语意转换,埃斯顿发现讲漏嘴,赶忙就此打住;“但是”后破折号是话语中断,埃斯顿说了“大使”之后被小姐接住,说话被迫中断。

⑤结尾处两个旅客的对话揭示了两人的真正身份,显示了欧·亨利的小说独特的艺术魅力,让读者感到出乎意料却又在情理之中。

技法借鉴

主题阅读

【思考】

1.小说中写道:“那个警长真是条好汉,很多西部人都这样棒。”你认为警长“棒”在何处 请简要分析。

2.文中多处运用对比手法,使小说充满了戏剧性。请找出这些对比的地方并阐明其效果。

参考答案:1.①“棒”在心地善良。为了使两个“异地他乡”见面的老朋友不至于难堪而介绍自己抓的犯人是警长。在押送犯人去监狱的途中尽责,并且主动为罪犯编造谎言来维护其在熟人面前的“面子”,勇于站出来为其罪行进行掩饰,这种机敏、善良、理解和温情,使其身上的伟大人性得以彰显。②“棒”在目光敏锐,言行机敏。能够从姑娘的表情上看出她的“难过的心情”,并恰到好处地使用误会法缓解这种尴尬的局面;同时在姑娘谈到金钱使人们出差错时,及时请求出去抽烟,再次使二人摆脱将会陷入的尴尬局面。

技法借鉴

主题阅读

2.①对警长和犯人举止神态的描写具有对比性,警长神色阴沉,行动拖沓,而真正的犯人却显得果敢而坦率,为后文费尔吉德小姐听信警长的话将警长误认为犯人做铺垫。②埃斯顿听到费尔吉德小姐的声音前后神色的对比,之前是“坦率”,之后是“局促不安”,揭示出了埃斯顿担心自己干坏事被老熟人知晓的尴尬窘困的心理。③作者将费尔吉德的不知就里、警长的明察秋毫和埃斯顿的半推半就进行对比,刻画出一位警长在罪犯面对熟人时挺身解围,挽救其颜面的义举。④将旅客的对话进行对比,一个认为真正的警长是条好汉,而另一个旅客仍误认为小伙子是警长,使情节在最后形成突转,出人意料。