第3单元 6 古诗二首

图片预览

文档简介

课件41张PPT。6 古诗二首资源助读知识整合一、作者简介

1.《诗经》是中国最早的诗歌总集,是中华民族的瑰宝。《诗经》原本叫“诗”,共有诗歌305篇(另外还有6篇有题目无内容,即有目无辞,称为“笙诗”),因此又称“诗三百”。从汉朝汉武帝起将其奉为经典,因此称为“诗经”。汉朝毛亨、毛苌曾注释“诗经”,因此又称“毛诗”。《诗经》中的诗的作者绝大部分已经无法考证。现在通常认为《诗经》为各诸侯国协助周朝朝廷采集,之后由史官和乐师编纂整理而成。孔子也参与了这个整理的过程。资源助读知识整合2.《古诗十九首》最早见于《文选》,为南朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首,后世遂作为组诗看待。关于《古诗十九首》的作者和时代有多种说法,《昭明文选·杂诗·古诗一十九首》题下注曾释之甚明:“并云古诗,盖不知作者。”曾有说法认为其中有枚乘、傅毅、曹植、王粲等人的创作,例如其中八首《玉台新咏》题为汉枚乘作,后人多疑其不确。今人综合考察《古诗十九首》所表现的情感倾向、所折射的社会生活情状以及它纯熟的艺术技巧,一般认为它并不是一时一人之作,它所产生的年代应当在东汉顺帝末到献帝前,即公元140~190年之间。资源助读知识整合二、作品背景

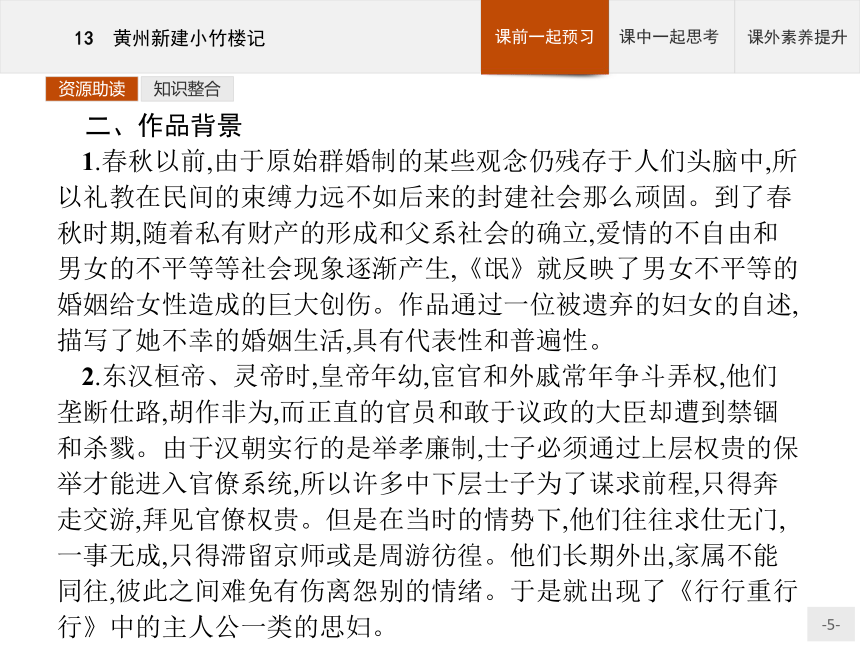

1.春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们头脑中,所以礼教在民间的束缚力远不如后来的封建社会那么顽固。到了春秋时期,随着私有财产的形成和父系社会的确立,爱情的不自由和男女的不平等等社会现象逐渐产生,《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女性造成的巨大创伤。作品通过一位被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,具有代表性和普遍性。

2.东汉桓帝、灵帝时,皇帝年幼,宦官和外戚常年争斗弄权,他们垄断仕路,胡作非为,而正直的官员和敢于议政的大臣却遭到禁锢和杀戮。由于汉朝实行的是举孝廉制,士子必须通过上层权贵的保举才能进入官僚系统,所以许多中下层士子为了谋求前程,只得奔走交游,拜见官僚权贵。但是在当时的情势下,他们往往求仕无门,一事无成,只得滞留京师或是周游彷徨。他们长期外出,家属不能同往,彼此之间难免有伤离怨别的情绪。于是就出现了《行行重行行》中的主人公一类的思妇。资源助读知识整合三、相关常识

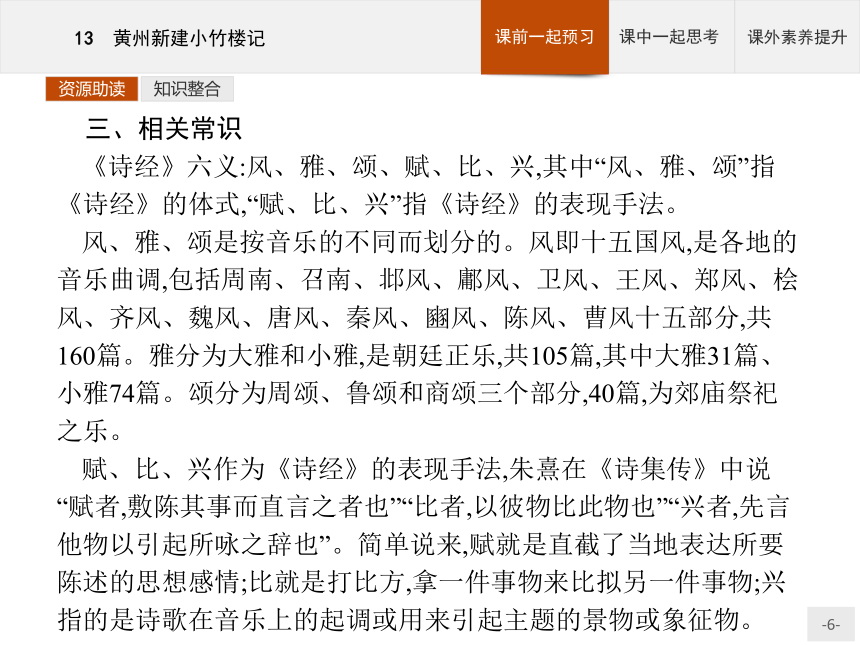

《诗经》六义:风、雅、颂、赋、比、兴,其中“风、雅、颂”指《诗经》的体式,“赋、比、兴”指《诗经》的表现手法。

风、雅、颂是按音乐的不同而划分的。风即十五国风,是各地的音乐曲调,包括周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、桧风、齐风、魏风、唐风、秦风、豳风、陈风、曹风十五部分,共160篇。雅分为大雅和小雅,是朝廷正乐,共105篇,其中大雅31篇、小雅74篇。颂分为周颂、鲁颂和商颂三个部分,40篇,为郊庙祭祀之乐。

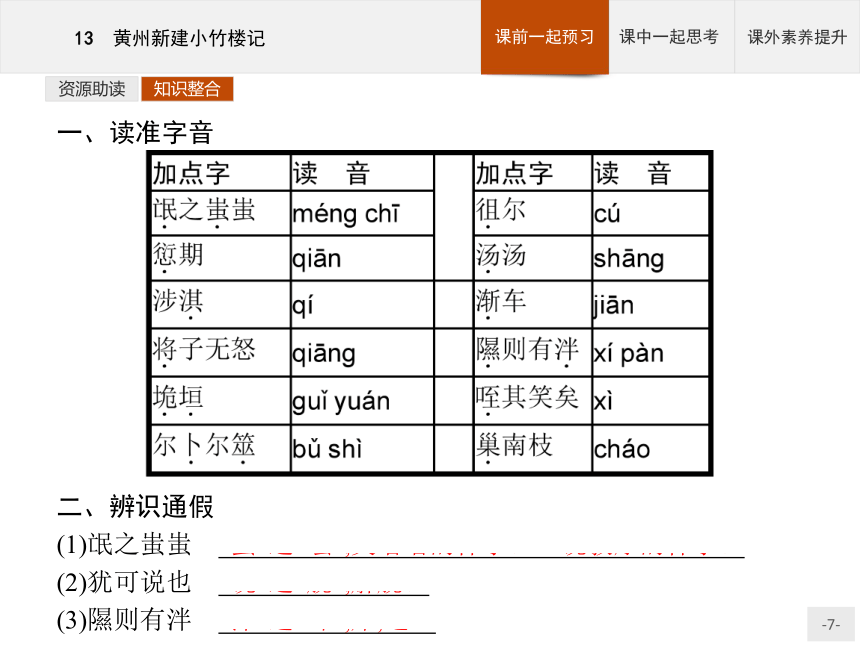

赋、比、兴作为《诗经》的表现手法,朱熹在《诗集传》中说“赋者,敷陈其事而直言之者也”“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”。简单说来,赋就是直截了当地表达所要陈述的思想感情;比就是打比方,拿一件事物来比拟另一件事物;兴指的是诗歌在音乐上的起调或用来引起主题的景物或象征物。资源助读知识整合一、读准字音 二、辨识通假

(1)氓之蚩蚩 “蚩”通“嗤”,笑嘻嘻的样子。一说敦厚的样子。

(2)犹可说也 “说”通“脱”,解脱。

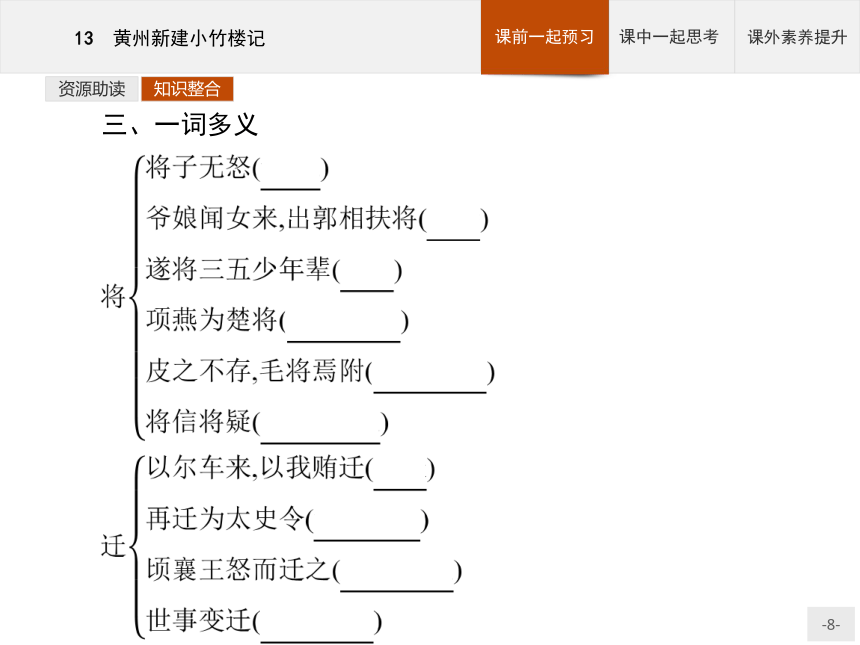

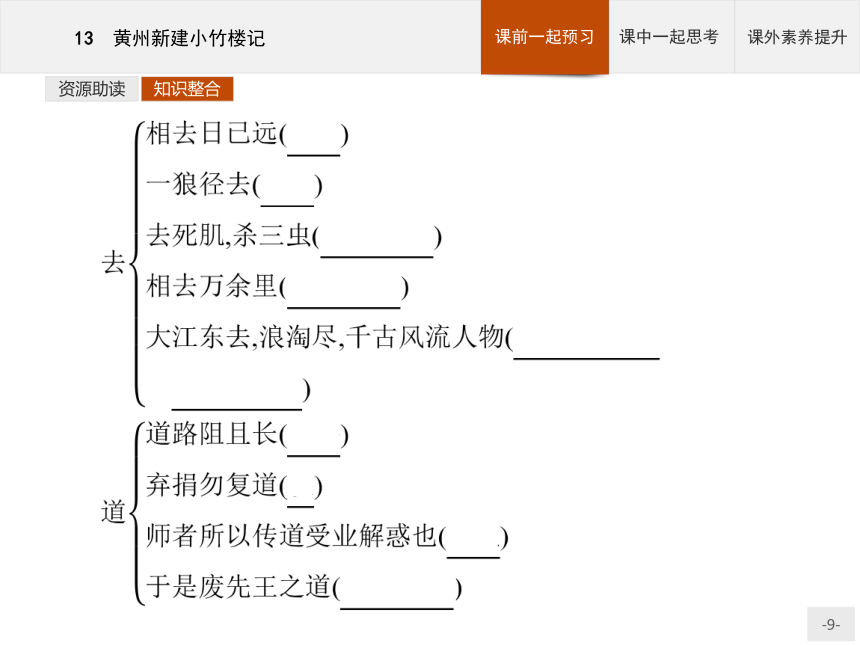

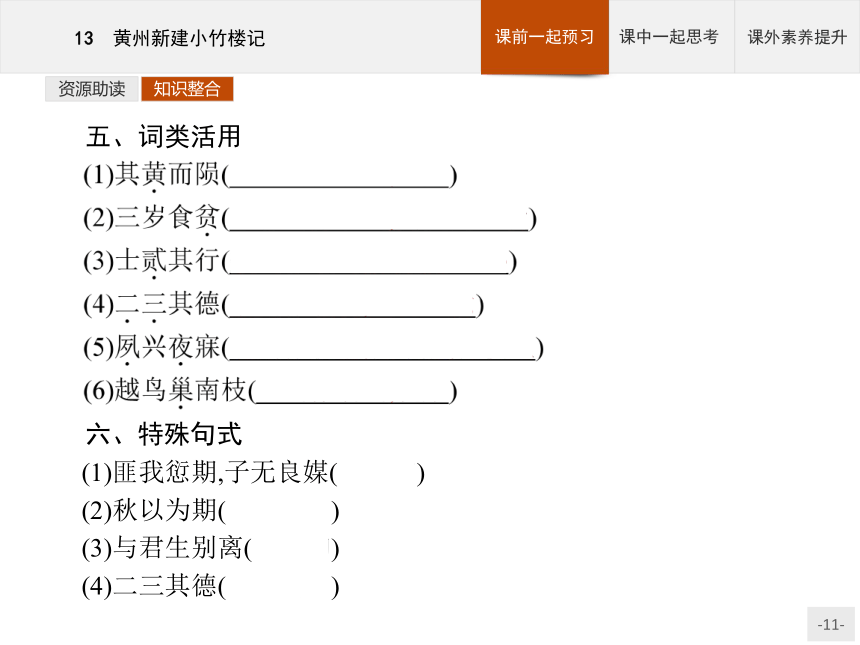

(3)隰则有泮 “泮”通“畔”,岸,边。三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合五、词类活用 六、特殊句式

(1)匪我愆期,子无良媒(判断句)

(2)秋以为期(宾语前置)

(3)与君生别离(省略句)

(4)二三其德(主谓倒装)资源助读知识整合七、名句积累

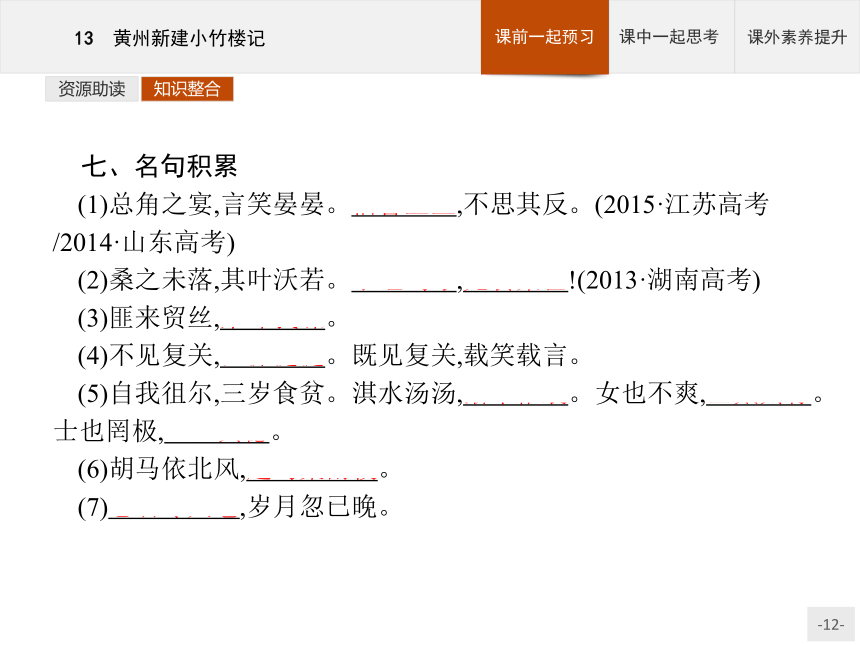

(1)总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。(2015·江苏高考/2014·山东高考)

(2)桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!(2013·湖南高考)

(3)匪来贸丝,来即我谋。

(4)不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。

(5)自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

(6)胡马依北风,越鸟巢南枝。

(7)思君令人老,岁月忽已晚。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译二、说说文章主旨

《氓》是一首抒情的叙事诗。作者通过写女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻的幸福生活的强烈愿望,同时深刻地反映了古代社会妇女在恋爱婚姻问题上受压迫和伤害的现象。

《行行重行行》是《古诗十九首》中一首描写思妇思念外出丈夫的抒情诗,刻画了一个敦厚温柔而饱含悲愤的思妇形象。全诗通过反复诉说离别相思之愁,抒发了女主人公对远行在外的丈夫的深切思念。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 分析古诗内容,赏析人物形象

1.《氓》全诗可以分为几个章节?作者是按怎样的思路来追叙的?

提示全诗共六个章节:恋爱—结婚—追悔—婚变—反省—决绝。按照“恋爱——婚变——决绝”的思路叙述。

2.诵读《氓》,结合相应诗句说说“氓”和女主人公分别是两个怎样的人物形象。

提示(1)“氓”:卑鄙的男子的形象。虽然这个人看起来很老实,实际上却是个无感情、无信义、自私自利的坏家伙。他以虚假的热情欺骗了淳朴的少女,用谎誓、空咒赢得了女子的信任,一旦骗取到手,便露出了卑劣、凶暴的本相。

(2)诗中的女主人公是一位善良、热情的劳动妇女的形象。她勤劳、淳朴,不畏贫苦,与“氓”结婚后,真诚地把幸福的希望寄托在“氓”身上。然而婚后丈夫的“贰其行”,使她“及尔偕老”的愿望完全破灭了,她由忍耐、不平而转为怨恨,终于发出痛楚的呼喊。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.《氓》中的女主人公为什么会被遗弃呢?结合你的认识、感受以及当今的时代,谈谈你的看法。

提示“士”之变心说:“不见复关”的暗示性,“士贰其行”“士也罔极,二三其德”的明示。这一切告诉我们“士”的变化是关键原因。

社会道德说:情节为“兄弟不知,咥其笑矣”,是当时社会风俗、人们的爱情观造成的。

社会制度说:情节为“抱布贸丝”到“以我贿迁”“三岁食贫”“渐车帷裳”,“士”骗取了钱财,生活又由贫到富,可以看出婚姻制度建筑在经济之上,正如恩格斯所说,家庭、婚姻反映出金钱关系。

年老色衰说:情节为“氓之蚩蚩,抱布贸丝”“三岁为妇”,年老色衰,引起“士”变心。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.《行行重行行》这首诗可分为几层?概括每层的具体内容。

提示两层。第一层(从“行行重行行”到“越鸟巢南枝”),写丈夫在外越走越远,妻子埋怨他远离自己的无情。第二层(从“相去日已远”到最后),写思妇自己的相思之苦、猜疑和宽慰。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 赏析诗歌的表现手法及语言特点

1.试结合《氓》中第三、四章分析诗中比、兴手法的运用。

提示第三章以“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”起兴,桑叶鲜嫩,告诫斑鸠不要贪吃桑葚,这与后面六句劝说“于嗟女兮,无与士耽”形成对照,诗意是相连的。这些起兴的诗句中兼有比的特点,以桑叶肥沃来比喻女子正当年轻美貌之时。第四章前两句“桑之落矣,其黄而陨”,叶由嫩绿变为枯黄,这与士“信誓旦旦”变成“士贰其行”相对照,是“兴”手法的运用。而桑叶的枯黄也比喻女子颜色已衰。

第三、四章起兴的诗句,用自然现象来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。而兴兼有比的特点,更富有艺术魅力。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.文章首句“行行重行行”中,连用四个“行”,中间加一“重”,有什么表达效果?

提示“行行重行行”,写两人的距离逐渐变远,分别的时间也在变长。复沓的声调,迟缓的节奏,疲惫的步伐,给人以沉重的压抑感,痛苦伤感的氛围,立即笼罩全诗。

3.试赏析“胡马依北风,越鸟巢南枝”两句。

提示这两句运用比兴手法,表面上喻远行的君子,说明物尚有情,人岂无思的道理,同时也暗喻思妇对远行君子深婉的恋情和热烈的相思——胡马在北风中嘶鸣,越鸟在朝南的枝头上筑巢,游子呀,你还不归来。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有人认为,在现代经济社会中,时间和距离会冲淡彼此间的情谊;也有人认为,时间和距离会使得彼此间的情谊更为浓烈真挚。联系《行行重行行》中女主人公的思想和做法,谈谈你对这两种认识的看法。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译氓 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译行行重行行 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读如何赏析诗歌中的人物形象?

技法指导

诗歌的人物形象,包括抒情主人公和诗中塑造的人物形象。前者即诗中的诗人形象“我”,如《登幽州台歌》中抒情主人公——陈子昂的形象,后者如《氓》中女主人公的形象。技法借鉴主题阅读一、人物形象的鉴赏技巧

1.知人论世,关注背景。了解诗人的有关资料是鉴赏诗歌形象的前提。诗人的有关资料主要包括生平经历、代表作、所处时代的特征、作者的政治主张、诗歌具体的创作背景等。吟咏物象的诗更需要关注诗人的生平经历。如赏析陶渊明的诗歌,就必须了解他的一生,抓住“隐者”、喜爱菊花、向往自然、厌倦官场生活关键点。

2.聚焦关键词语,分析人物特点。一般来说作者在塑造人物时往往综合运用一些描写手法,如语言描写、动作描写、细节描写等。所以鉴赏形象时要结合作者对人物的描写,概括人物的特点。而抓住描绘人物言行情态的关键词语,揣摩诗人心理,概括形象特点更是一条捷径。

3.区分人物形象,挖掘典型意义。要区分诗中人物形象是抒情主人公还是诗人之外的形象。技法借鉴主题阅读二、人物形象的鉴赏思路

首先用简洁的语言概括出形象(意象)的总体特征和意义,然后以此为“论点”,抓住形象的具体特点或个性特征,结合诗句进行分析论证。技法借鉴主题阅读对点小练

阅读下面这首词,完成后面的题目。

梦 江 南

温庭筠

千万恨,恨极在天涯。山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜。

词中三、四两句刻画了一位什么样的主人公形象?请简要分析。

解析:鉴赏人物形象的技巧之一是通过意象分析。意象“月”承前表达离思,“不知心里事”表现人物形象的孤独处境和凄凉心情。意象“水”和“花”,表现了自叹自怜的心境。

参考答案:刻画了一位孤独寂寞又自哀自怜的主人公形象。主人公满腹哀怨,对月怀远,月却不解;临水看花,花自飘零,无人怜惜。技法借鉴主题阅读感受诗意芳华

名句诵读

1.人而无仪,不死何为!(《诗经·鄘风·相鼠》)

2.人生天地间,忽如远行客。(《古诗十九首》)

3.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。(苏轼《江城子》)

4.晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君。(唐寅《一剪梅》)

5.月上柳梢头,人约黄昏后。(欧阳修《生查子·元夕》)

6.天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。(白居易《长恨歌》)

7.直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。(李商隐《无题》)

8.相思相见知何日,此时此夜难为情。(李白《秋风词》)技法借鉴主题阅读素材趣读

爱情是文学作品中永恒的主题。“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”一曲《关雎》,唱出了多少青年男女对爱情的美好憧憬。“东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错,错,错。”一曲《钗头凤》,又激起了多少离散爱侣离别时的感伤之情。而“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐,谁适为容”“一日不见,如三秋兮”的相思之苦以及“于嗟女兮,无与士耽”“士也罔极,二三其德”的切肤之痛又表现得如此深切缠绵,淋漓尽致。技法借鉴主题阅读美文品读

诗

祝 勇

“关关雎鸠,在河之洲。……”一阕《关雎》,就这样出现在我们生命的源头,出现在华夏文明的源头。每当读罢《诗经》,我常常不禁要问自己:为什么斑驳的岁月并未使《诗经》里锃亮的意象生出铜绿,无涯的空间更未令远古诗歌包含的丰富信息在传递过程中蒙受损失?当暗黄的纸页间错落的诗行成为我们灵魂的一部分,当代诗歌,又为何离我们这般遥远?技法借鉴主题阅读与诗人共同生活在这个世界里,应当说是我们的幸运。诗,使灰暗变得多彩,使短暂变得永久,使有限变成无限,使腐朽化为神奇;诗使生命中许多不可能成为可能;诗使人类充分体验到情感的欢畅和智慧的奇谲。无数的新诗正散布在我们周围,如星雨,如花瓣,飘散在我们的日子深处。它们与我们相距那么近,伸手可触,然而又有多少人注意到它们的存在呢?是因为李白、李贺、李商隐都已在历史的烟尘中隐退,而浮华的现世,不再造就王勃、王维、王昌龄了吗?现在就下这样的结论,未免太匆忙了点。唯一的解释,就是它们未曾经历过时间的淘洗。一首诗若成为绝唱,是不能省略这一手续的。于是明白了:好诗的诞生,是天才与时间共同的结果,而读诗则需要一个时间的距离的。技法借鉴主题阅读因为有了时间的距离,古诗里的字句,才化成水底的珊瑚,美丽而持久。所以,《诗经》里的蒹葭、白露的痕迹依稀可辨;骆宾王的“西陆蝉声”,依然如丝如缕;陈子昂的幽州台,温庭筠的五丈原,慷慨悲凉之气未改;而王之涣的“黄河远上白云间”与王翰的“葡萄美酒夜光杯”,将同一个凉州锁定在心灵的地图上。古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美丽的发酵。我们要感谢酿酒师,同时更应对时间产生由衷的敬意。技法借鉴主题阅读因为有了时间的距离,古诗里的字句,才化成水底的珊瑚,美丽而持久。所以,《诗经》里的蒹葭、白露的痕迹依稀可辨;骆宾王的“西陆蝉声”,依然如丝如缕;陈子昂的幽州台,温庭筠的五丈原,慷慨悲凉之气未改;而王之涣的“黄河远上白云间”与王翰的“葡萄美酒夜光杯”,将同一个凉州锁定在心灵的地图上。古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美丽的发酵。我们要感谢酿酒师,同时更应对时间产生由衷的敬意。

既然诗是诗人灵智的闪光留下的痕迹,那么,构思的奇巧,应当只有一次效用。就像对一部悬念小说的欣赏,应当是“一次性”的,谜底揭开后,再去重读,恐怕就会失去初读的那份奇妙的感受。按说,诗也一样。名诗佳句,读过千遍以后,熟稔到了不假思索便可脱口而出的程度,理应不再有新鲜的刺激了,这似乎是旧诗的劣势、新诗的优势,可是事实却不是这样。技法借鉴主题阅读比如李太白的“举头望明月,低头思故乡”,李商隐的“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”,刘禹锡的“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”,王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,每次品读,心灵都如初读一般悸动,每次都别有一番滋味在心头。这些诗中名句是在诗人高度敏感的情感酒窖里酿制的,它们有足够的力量抵御心灵的麻木。于是,在一次又一次的反复的吟诵中,我们对世界对生命对完美对缺憾的体察一天天地深化,直到有一天,我们发现,诗歌最终成为我们精神的源泉与归宿。读诗,赋予我们生命以更深厚的意义,同时也使诗歌本身的魅力一次次地深化和升值。地老天荒,美人迟暮,只有诗,常读常新。诗不会老,就更不会死。在诗歌的低潮时期,我从未对诗失去信念,原因也正在这里。

(选自《在梦中搁浅》)技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①开篇引用《关雎》的诗句把读者引入诗歌的优美意境之中,点明题意,同时引出下文对当代诗歌失落的思考。

②结尾句运用反问,引起读者思考。

③“诗,使……使……”的排比句式,增强了语势,突出了诗歌的功能。

④“字句”化成“珊瑚”,运用比喻,生动形象地形容诗句如珊瑚般美丽而持久。

⑤“酿酒师”一词,运用借喻,形象地表达出经过时间的沉淀诗歌越发浓郁的意思。

⑥心灵的悸动说明古诗能深化我们对人事的体察,成为我们精神的源泉和归宿,赋予生命以更深厚的意义。技法借鉴主题阅读【思考】

1.简析“古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美妙的发酵”句中加点词的含义,并赏析其表达效果。

2.作者说哪怕“在诗歌的低潮时期”,也“从未对诗失去信念”,根据文章内容归纳概括作者持此信念的原因。

参考答案:1.把诗歌比喻为酒,移用“发酵”一词,化抽象为具体,形容经过时间的淘洗,诗歌的魅力一次次地深化和升值。

2.①因为诗使短暂变成了永久,化腐朽为神奇,飘散在我们的日子深处;②诗中的绝唱经受了时间的淘洗,诗歌的魅力得到了深化和升值;③诗歌常读常新,赋予了我们生命更深厚的意义,成为我们精神的源泉与归宿。

1.《诗经》是中国最早的诗歌总集,是中华民族的瑰宝。《诗经》原本叫“诗”,共有诗歌305篇(另外还有6篇有题目无内容,即有目无辞,称为“笙诗”),因此又称“诗三百”。从汉朝汉武帝起将其奉为经典,因此称为“诗经”。汉朝毛亨、毛苌曾注释“诗经”,因此又称“毛诗”。《诗经》中的诗的作者绝大部分已经无法考证。现在通常认为《诗经》为各诸侯国协助周朝朝廷采集,之后由史官和乐师编纂整理而成。孔子也参与了这个整理的过程。资源助读知识整合2.《古诗十九首》最早见于《文选》,为南朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些五言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首,后世遂作为组诗看待。关于《古诗十九首》的作者和时代有多种说法,《昭明文选·杂诗·古诗一十九首》题下注曾释之甚明:“并云古诗,盖不知作者。”曾有说法认为其中有枚乘、傅毅、曹植、王粲等人的创作,例如其中八首《玉台新咏》题为汉枚乘作,后人多疑其不确。今人综合考察《古诗十九首》所表现的情感倾向、所折射的社会生活情状以及它纯熟的艺术技巧,一般认为它并不是一时一人之作,它所产生的年代应当在东汉顺帝末到献帝前,即公元140~190年之间。资源助读知识整合二、作品背景

1.春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们头脑中,所以礼教在民间的束缚力远不如后来的封建社会那么顽固。到了春秋时期,随着私有财产的形成和父系社会的确立,爱情的不自由和男女的不平等等社会现象逐渐产生,《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女性造成的巨大创伤。作品通过一位被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,具有代表性和普遍性。

2.东汉桓帝、灵帝时,皇帝年幼,宦官和外戚常年争斗弄权,他们垄断仕路,胡作非为,而正直的官员和敢于议政的大臣却遭到禁锢和杀戮。由于汉朝实行的是举孝廉制,士子必须通过上层权贵的保举才能进入官僚系统,所以许多中下层士子为了谋求前程,只得奔走交游,拜见官僚权贵。但是在当时的情势下,他们往往求仕无门,一事无成,只得滞留京师或是周游彷徨。他们长期外出,家属不能同往,彼此之间难免有伤离怨别的情绪。于是就出现了《行行重行行》中的主人公一类的思妇。资源助读知识整合三、相关常识

《诗经》六义:风、雅、颂、赋、比、兴,其中“风、雅、颂”指《诗经》的体式,“赋、比、兴”指《诗经》的表现手法。

风、雅、颂是按音乐的不同而划分的。风即十五国风,是各地的音乐曲调,包括周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、桧风、齐风、魏风、唐风、秦风、豳风、陈风、曹风十五部分,共160篇。雅分为大雅和小雅,是朝廷正乐,共105篇,其中大雅31篇、小雅74篇。颂分为周颂、鲁颂和商颂三个部分,40篇,为郊庙祭祀之乐。

赋、比、兴作为《诗经》的表现手法,朱熹在《诗集传》中说“赋者,敷陈其事而直言之者也”“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”。简单说来,赋就是直截了当地表达所要陈述的思想感情;比就是打比方,拿一件事物来比拟另一件事物;兴指的是诗歌在音乐上的起调或用来引起主题的景物或象征物。资源助读知识整合一、读准字音 二、辨识通假

(1)氓之蚩蚩 “蚩”通“嗤”,笑嘻嘻的样子。一说敦厚的样子。

(2)犹可说也 “说”通“脱”,解脱。

(3)隰则有泮 “泮”通“畔”,岸,边。三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合五、词类活用 六、特殊句式

(1)匪我愆期,子无良媒(判断句)

(2)秋以为期(宾语前置)

(3)与君生别离(省略句)

(4)二三其德(主谓倒装)资源助读知识整合七、名句积累

(1)总角之宴,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。(2015·江苏高考/2014·山东高考)

(2)桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!(2013·湖南高考)

(3)匪来贸丝,来即我谋。

(4)不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。

(5)自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

(6)胡马依北风,越鸟巢南枝。

(7)思君令人老,岁月忽已晚。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译二、说说文章主旨

《氓》是一首抒情的叙事诗。作者通过写女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻的幸福生活的强烈愿望,同时深刻地反映了古代社会妇女在恋爱婚姻问题上受压迫和伤害的现象。

《行行重行行》是《古诗十九首》中一首描写思妇思念外出丈夫的抒情诗,刻画了一个敦厚温柔而饱含悲愤的思妇形象。全诗通过反复诉说离别相思之愁,抒发了女主人公对远行在外的丈夫的深切思念。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 分析古诗内容,赏析人物形象

1.《氓》全诗可以分为几个章节?作者是按怎样的思路来追叙的?

提示全诗共六个章节:恋爱—结婚—追悔—婚变—反省—决绝。按照“恋爱——婚变——决绝”的思路叙述。

2.诵读《氓》,结合相应诗句说说“氓”和女主人公分别是两个怎样的人物形象。

提示(1)“氓”:卑鄙的男子的形象。虽然这个人看起来很老实,实际上却是个无感情、无信义、自私自利的坏家伙。他以虚假的热情欺骗了淳朴的少女,用谎誓、空咒赢得了女子的信任,一旦骗取到手,便露出了卑劣、凶暴的本相。

(2)诗中的女主人公是一位善良、热情的劳动妇女的形象。她勤劳、淳朴,不畏贫苦,与“氓”结婚后,真诚地把幸福的希望寄托在“氓”身上。然而婚后丈夫的“贰其行”,使她“及尔偕老”的愿望完全破灭了,她由忍耐、不平而转为怨恨,终于发出痛楚的呼喊。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.《氓》中的女主人公为什么会被遗弃呢?结合你的认识、感受以及当今的时代,谈谈你的看法。

提示“士”之变心说:“不见复关”的暗示性,“士贰其行”“士也罔极,二三其德”的明示。这一切告诉我们“士”的变化是关键原因。

社会道德说:情节为“兄弟不知,咥其笑矣”,是当时社会风俗、人们的爱情观造成的。

社会制度说:情节为“抱布贸丝”到“以我贿迁”“三岁食贫”“渐车帷裳”,“士”骗取了钱财,生活又由贫到富,可以看出婚姻制度建筑在经济之上,正如恩格斯所说,家庭、婚姻反映出金钱关系。

年老色衰说:情节为“氓之蚩蚩,抱布贸丝”“三岁为妇”,年老色衰,引起“士”变心。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.《行行重行行》这首诗可分为几层?概括每层的具体内容。

提示两层。第一层(从“行行重行行”到“越鸟巢南枝”),写丈夫在外越走越远,妻子埋怨他远离自己的无情。第二层(从“相去日已远”到最后),写思妇自己的相思之苦、猜疑和宽慰。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 赏析诗歌的表现手法及语言特点

1.试结合《氓》中第三、四章分析诗中比、兴手法的运用。

提示第三章以“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”起兴,桑叶鲜嫩,告诫斑鸠不要贪吃桑葚,这与后面六句劝说“于嗟女兮,无与士耽”形成对照,诗意是相连的。这些起兴的诗句中兼有比的特点,以桑叶肥沃来比喻女子正当年轻美貌之时。第四章前两句“桑之落矣,其黄而陨”,叶由嫩绿变为枯黄,这与士“信誓旦旦”变成“士贰其行”相对照,是“兴”手法的运用。而桑叶的枯黄也比喻女子颜色已衰。

第三、四章起兴的诗句,用自然现象来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。而兴兼有比的特点,更富有艺术魅力。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.文章首句“行行重行行”中,连用四个“行”,中间加一“重”,有什么表达效果?

提示“行行重行行”,写两人的距离逐渐变远,分别的时间也在变长。复沓的声调,迟缓的节奏,疲惫的步伐,给人以沉重的压抑感,痛苦伤感的氛围,立即笼罩全诗。

3.试赏析“胡马依北风,越鸟巢南枝”两句。

提示这两句运用比兴手法,表面上喻远行的君子,说明物尚有情,人岂无思的道理,同时也暗喻思妇对远行君子深婉的恋情和热烈的相思——胡马在北风中嘶鸣,越鸟在朝南的枝头上筑巢,游子呀,你还不归来。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有人认为,在现代经济社会中,时间和距离会冲淡彼此间的情谊;也有人认为,时间和距离会使得彼此间的情谊更为浓烈真挚。联系《行行重行行》中女主人公的思想和做法,谈谈你对这两种认识的看法。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译氓 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译行行重行行 一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读如何赏析诗歌中的人物形象?

技法指导

诗歌的人物形象,包括抒情主人公和诗中塑造的人物形象。前者即诗中的诗人形象“我”,如《登幽州台歌》中抒情主人公——陈子昂的形象,后者如《氓》中女主人公的形象。技法借鉴主题阅读一、人物形象的鉴赏技巧

1.知人论世,关注背景。了解诗人的有关资料是鉴赏诗歌形象的前提。诗人的有关资料主要包括生平经历、代表作、所处时代的特征、作者的政治主张、诗歌具体的创作背景等。吟咏物象的诗更需要关注诗人的生平经历。如赏析陶渊明的诗歌,就必须了解他的一生,抓住“隐者”、喜爱菊花、向往自然、厌倦官场生活关键点。

2.聚焦关键词语,分析人物特点。一般来说作者在塑造人物时往往综合运用一些描写手法,如语言描写、动作描写、细节描写等。所以鉴赏形象时要结合作者对人物的描写,概括人物的特点。而抓住描绘人物言行情态的关键词语,揣摩诗人心理,概括形象特点更是一条捷径。

3.区分人物形象,挖掘典型意义。要区分诗中人物形象是抒情主人公还是诗人之外的形象。技法借鉴主题阅读二、人物形象的鉴赏思路

首先用简洁的语言概括出形象(意象)的总体特征和意义,然后以此为“论点”,抓住形象的具体特点或个性特征,结合诗句进行分析论证。技法借鉴主题阅读对点小练

阅读下面这首词,完成后面的题目。

梦 江 南

温庭筠

千万恨,恨极在天涯。山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜。

词中三、四两句刻画了一位什么样的主人公形象?请简要分析。

解析:鉴赏人物形象的技巧之一是通过意象分析。意象“月”承前表达离思,“不知心里事”表现人物形象的孤独处境和凄凉心情。意象“水”和“花”,表现了自叹自怜的心境。

参考答案:刻画了一位孤独寂寞又自哀自怜的主人公形象。主人公满腹哀怨,对月怀远,月却不解;临水看花,花自飘零,无人怜惜。技法借鉴主题阅读感受诗意芳华

名句诵读

1.人而无仪,不死何为!(《诗经·鄘风·相鼠》)

2.人生天地间,忽如远行客。(《古诗十九首》)

3.十年生死两茫茫,不思量,自难忘。(苏轼《江城子》)

4.晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君。(唐寅《一剪梅》)

5.月上柳梢头,人约黄昏后。(欧阳修《生查子·元夕》)

6.天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。(白居易《长恨歌》)

7.直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。(李商隐《无题》)

8.相思相见知何日,此时此夜难为情。(李白《秋风词》)技法借鉴主题阅读素材趣读

爱情是文学作品中永恒的主题。“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”一曲《关雎》,唱出了多少青年男女对爱情的美好憧憬。“东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错,错,错。”一曲《钗头凤》,又激起了多少离散爱侣离别时的感伤之情。而“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐,谁适为容”“一日不见,如三秋兮”的相思之苦以及“于嗟女兮,无与士耽”“士也罔极,二三其德”的切肤之痛又表现得如此深切缠绵,淋漓尽致。技法借鉴主题阅读美文品读

诗

祝 勇

“关关雎鸠,在河之洲。……”一阕《关雎》,就这样出现在我们生命的源头,出现在华夏文明的源头。每当读罢《诗经》,我常常不禁要问自己:为什么斑驳的岁月并未使《诗经》里锃亮的意象生出铜绿,无涯的空间更未令远古诗歌包含的丰富信息在传递过程中蒙受损失?当暗黄的纸页间错落的诗行成为我们灵魂的一部分,当代诗歌,又为何离我们这般遥远?技法借鉴主题阅读与诗人共同生活在这个世界里,应当说是我们的幸运。诗,使灰暗变得多彩,使短暂变得永久,使有限变成无限,使腐朽化为神奇;诗使生命中许多不可能成为可能;诗使人类充分体验到情感的欢畅和智慧的奇谲。无数的新诗正散布在我们周围,如星雨,如花瓣,飘散在我们的日子深处。它们与我们相距那么近,伸手可触,然而又有多少人注意到它们的存在呢?是因为李白、李贺、李商隐都已在历史的烟尘中隐退,而浮华的现世,不再造就王勃、王维、王昌龄了吗?现在就下这样的结论,未免太匆忙了点。唯一的解释,就是它们未曾经历过时间的淘洗。一首诗若成为绝唱,是不能省略这一手续的。于是明白了:好诗的诞生,是天才与时间共同的结果,而读诗则需要一个时间的距离的。技法借鉴主题阅读因为有了时间的距离,古诗里的字句,才化成水底的珊瑚,美丽而持久。所以,《诗经》里的蒹葭、白露的痕迹依稀可辨;骆宾王的“西陆蝉声”,依然如丝如缕;陈子昂的幽州台,温庭筠的五丈原,慷慨悲凉之气未改;而王之涣的“黄河远上白云间”与王翰的“葡萄美酒夜光杯”,将同一个凉州锁定在心灵的地图上。古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美丽的发酵。我们要感谢酿酒师,同时更应对时间产生由衷的敬意。技法借鉴主题阅读因为有了时间的距离,古诗里的字句,才化成水底的珊瑚,美丽而持久。所以,《诗经》里的蒹葭、白露的痕迹依稀可辨;骆宾王的“西陆蝉声”,依然如丝如缕;陈子昂的幽州台,温庭筠的五丈原,慷慨悲凉之气未改;而王之涣的“黄河远上白云间”与王翰的“葡萄美酒夜光杯”,将同一个凉州锁定在心灵的地图上。古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美丽的发酵。我们要感谢酿酒师,同时更应对时间产生由衷的敬意。

既然诗是诗人灵智的闪光留下的痕迹,那么,构思的奇巧,应当只有一次效用。就像对一部悬念小说的欣赏,应当是“一次性”的,谜底揭开后,再去重读,恐怕就会失去初读的那份奇妙的感受。按说,诗也一样。名诗佳句,读过千遍以后,熟稔到了不假思索便可脱口而出的程度,理应不再有新鲜的刺激了,这似乎是旧诗的劣势、新诗的优势,可是事实却不是这样。技法借鉴主题阅读比如李太白的“举头望明月,低头思故乡”,李商隐的“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”,刘禹锡的“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”,王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,每次品读,心灵都如初读一般悸动,每次都别有一番滋味在心头。这些诗中名句是在诗人高度敏感的情感酒窖里酿制的,它们有足够的力量抵御心灵的麻木。于是,在一次又一次的反复的吟诵中,我们对世界对生命对完美对缺憾的体察一天天地深化,直到有一天,我们发现,诗歌最终成为我们精神的源泉与归宿。读诗,赋予我们生命以更深厚的意义,同时也使诗歌本身的魅力一次次地深化和升值。地老天荒,美人迟暮,只有诗,常读常新。诗不会老,就更不会死。在诗歌的低潮时期,我从未对诗失去信念,原因也正在这里。

(选自《在梦中搁浅》)技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①开篇引用《关雎》的诗句把读者引入诗歌的优美意境之中,点明题意,同时引出下文对当代诗歌失落的思考。

②结尾句运用反问,引起读者思考。

③“诗,使……使……”的排比句式,增强了语势,突出了诗歌的功能。

④“字句”化成“珊瑚”,运用比喻,生动形象地形容诗句如珊瑚般美丽而持久。

⑤“酿酒师”一词,运用借喻,形象地表达出经过时间的沉淀诗歌越发浓郁的意思。

⑥心灵的悸动说明古诗能深化我们对人事的体察,成为我们精神的源泉和归宿,赋予生命以更深厚的意义。技法借鉴主题阅读【思考】

1.简析“古诗如酒,存放得久了,便经历了一场美妙的发酵”句中加点词的含义,并赏析其表达效果。

2.作者说哪怕“在诗歌的低潮时期”,也“从未对诗失去信念”,根据文章内容归纳概括作者持此信念的原因。

参考答案:1.把诗歌比喻为酒,移用“发酵”一词,化抽象为具体,形容经过时间的淘洗,诗歌的魅力一次次地深化和升值。

2.①因为诗使短暂变成了永久,化腐朽为神奇,飘散在我们的日子深处;②诗中的绝唱经受了时间的淘洗,诗歌的魅力得到了深化和升值;③诗歌常读常新,赋予了我们生命更深厚的意义,成为我们精神的源泉与归宿。