第4单元 9 兰亭集序课件

图片预览

文档简介

课件46张PPT。9 兰亭集序资源助读知识整合一、作者简介

王羲之(321—379),字逸少,东晋书法家、文学家,后世誉之为“书圣”。东晋琅邪临沂(今山东临沂)人,后移居到会稽山阴(今浙江绍兴)。曾任秘书郎、长史、宁远将军、江州刺史、会稽内史。任过右军将军,世称“王右军”。自幼学习书法,曾师从卫夫人,后遍学众家。其书法长于楷书、行书、草书,在汉魏质朴淳厚书风的基础上,博采众长,创造出一种妍美流便、雄逸俊雅的新书风,对后世具有深远的影响。资源助读知识整合二、作品背景

晋穆帝永和九年三月三日,王羲之在会稽郡山阴县的兰亭举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名士诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰亭,兰渚之亭。兰渚,地名,在今浙江绍兴西南27里处。资源助读知识整合三、相关常识

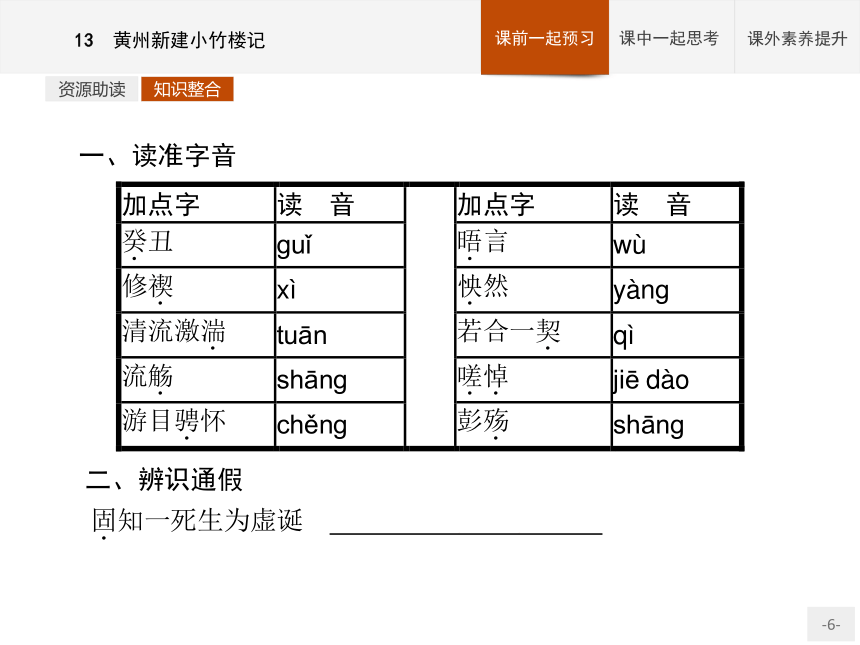

“序”是一种写在书或诗文前面,申述其写作因由、内容、体例等事项的应用文体,也写作“叙”或“绪”。也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”。他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。资源助读知识整合一、读准字音 二、辨识通假 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合六、特殊句式

(1)会于会稽山阴之兰亭(介词结构后置)

(2)修禊事也(判断句)

(3)引以为流觞曲水,列坐其次(省略句)

(4)仰观宇宙之大,俯察品类之盛(定语后置)

(5)亦将有感于斯文(介词结构后置)

七、名句积累

(1)或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。(2015·湖南高考)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(2013·山东高考)

(3)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

(4)是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(5)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路

?

二、说说文章主旨

本文描写了兰亭集会宴饮的欢乐情景,抒发了欢乐有尽、人生短暂的感慨,表现了作者对短暂生命的珍视,对人生、自然的热爱和执着,从而激发人们去探寻生命的意义,去思考在有限的人生中如何进行无限的价值创造。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 了解文章思想内容,揣摩作者的情感变化

1.文章第一段作者记叙了兰亭盛会,这一段写了哪些内容?

提示交代了集会的时间、地点、与会者等,并有写景、叙事和抒情。

2.纵观全文,作者的感情是怎样起伏变化的?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.文章第二段写“静者”与“躁者”的有何异同?

提示文章的第二段写了两种人,一个是喜欢“静”的人,一个是喜欢“躁”的人。前者“取诸怀抱,晤言一室之内”,后者“因寄所托,放浪形骸之外”,性格乃至行为上都有很大的不同。但是,两者又有惊人的相似之处:“当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”快乐的时候,得意忘形,感觉不到自己在慢慢地衰老,等对高兴的事物感到了厌倦,感慨就自然而然地产生了。什么感慨?有两个:一个是“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”;另一个是“修短随化,终期于尽”。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.本文在亦“乐”亦“悲”之中抒发了一种怎样的情怀?

提示本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴会而想到人生,顿生感慨:随着时光流逝,生命也终有尽期;感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来,推想后人。未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

提示作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习情景交融、叙议结合的写作手法,分析其语言特色

1.作者写兰亭的景色时突出了什么特征?与作者的“情”有何关系?

提示作者写兰亭的景色突出了“淡雅”的特征,三月的江南,山澜水渚之间,绿树掩映,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。东晋之时,玄学盛行,名士们对山水的欣赏,不仅“目遇”,而且“神游”,到自然中去,并认真观察思考,不只是怡情养性,还可以“明理”和“悟道”。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.文中关于天气情况的描写有什么作用?

提示文中对天气的描写起承上启下的连接作用。承上是说上文的地理环境、景物、人们的活动如果没有“天朗气清,惠风和畅”的天气,便都不会呈现出欢快的气氛;就启下而言,由“天”“气”而及下文之“宇宙”,显得紧密而自然。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.文章概述了兰亭集会的情况,作者为什么会有“信可乐”的感受?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.第三段中作者感叹“岂不痛哉”,作者是为何而痛?

提示这一段在前面极写宴集之乐后引出了作者对人生的感慨。兰亭宴集,自然快乐,但终有期限,聚会难而短,分离易而长。由此想到了人生。人生一世,各有所好,有的“晤言一室之内”,有的“放浪形骸之外”,或静或动,“暂得于心”,但随着时境的变化,心境也随之而发生变化,“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.《兰亭集序》一经写成即闻名于世,其魅力一直影响到现在,除了其立意深远的原因外,探究一下语言上的魅力。

提示应当说其文笔的清新流畅、朴素自然也成就了《兰亭集序》的地位。魏晋时期出现了骈文的高潮,骈文几乎占有了一切文字领域,这种文体讲究对偶、辞藻、音律、典故,极不利于表情达意。在这种骈文风行的时代,作者能不拘一格,用洒脱流畅、朴素简洁、极富表现力的语言写景、叙事、抒情、议论,充分体现了作者散文的个人风格。特别是文中用了“群贤毕至”“崇山峻岭”“茂林修竹”“天朗气清”“游目骋怀”“情随事迁”“感慨系之”“若合一契”等词语写兰亭山水之优美,叙时人宴游之雅致,抒盛事不常之感慨,议死生意义之重大,而这些词语从此便被后人当作成语使用,极大地丰富了祖国的语言宝库,从而也奠定了《兰亭集序》在中国文学上的地位。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有同学认为,王羲之的生死观值得商榷,因为他只看表象生与死、长寿与短寿,而没有看生命的质量,如:是有益于社会还是浑浑噩噩。所以他的观点不足取。你对此有何看法呢?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读文言文翻译的方法

技法指导

文言文翻译的基本方法:直译和意译。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。意译有一定的灵活性,文字可增可减,词语的位置可以变化,句式也可以变化。意译的好处是文意连贯,译文符合现代语言的表达习惯,比较通顺、流畅、好懂。

文言文翻译的具体方法有:留、删、补、换、调、变。

“留”,就是保留。凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名等,翻译时可保留不变。技法借鉴主题阅读 “删”,就是删除。删掉无须译出的文言虚词。比如“沛公之参乘樊哙者也”——沛公的侍卫樊哙。“者也”是语尾助词,不译。

“补”,就是增补。①变单音词为双音词;②补出省略句中的省略成分。注意:补出省略的成分或语句,要加括号。

“换”,就是替换。用现代用词替换古代用词。如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”。

“调”就是调整。把古汉语倒装句调整为现代汉语句式。主谓倒装、宾语前置、介词结构后置、定语后置等翻译时一般应调整语序,以符合现代汉语表达习惯。

“变”,就是变通。在忠实于原文的基础上,活译有关文字。如“波澜不惊”,可活译成“(湖面)风平浪静”。技法借鉴主题阅读对点小练

1.阅读下面文言语段,将画线语句翻译成现代汉语。

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之‘贼’,贼义者谓之‘残’。残贼之人,谓之‘一夫’。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

(《孟子·梁惠王下》)

(1)汤放桀,武王伐纣,有诸?

(2)闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。

参考答案:(1)商汤流放夏桀,武王讨伐商纣,有这事吗?

(2)我只听说过周武王诛杀毁灭仁爱、正义的殷纣,没有听说他杀掉君主。技法借鉴主题阅读2.阅读下面文言语段,将画线语句翻译成现代汉语。

庄子之齐,见饿人而哀之。饿者从而求食。庄子曰:“吾已不食七日矣!”饿者吁曰:“吾见过我者多矣,莫我哀也;哀我者,惟夫子。向使夫子不不食,能其哀我乎?”

(《郁离子》)

(1)吾见过我者多矣,莫我哀也。

(2)向使夫子不不食,能其哀我乎?

参考答案:(1)我看见经过我这里的人多着呢,(可是)没有人哀怜我。

(2)假使您不是没有吃饭,难道还能哀怜我吗?技法借鉴主题阅读生如夏花之绚烂

名句诵读

1.酒债寻常行处有,人生七十古来稀。(杜甫《曲江》)

2.野火烧不尽,春风吹又生。(白居易《赋得古原草送别》)

3.人生如梦,一尊还酹江月。(苏轼《恋奴娇·赤壁怀古》)

4.死去元知万事空,但悲不见九州同。(陆游《示儿》)

5.生当作人杰,死亦为鬼雄。(李清照《夏日绝句》)

6.人生天地间,忽如远行客。(《古诗十九首》)

7.天若有情天亦老,人间正道是沧桑。(毛泽东《七律·人民解放军占领南京》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.“人之相与,俯仰一世”,这本身就是对生命个体有限的社会活动的极限概括。无论谁,不管什么样的人,其生命的过程之短暂,简直就像抬头俯首一样,瞬间而已。尤其是当我们“欣于所遇,暂得于己”,处于一种“怏然自足”乃至忘我的兴奋状态中,时间的流逝、生命的消亡往往不易察觉。等到快乐过后,相对处于一种疲倦懈怠的状态时,我们会明显产生一种余味无穷的感受与情随事迁、感慨万千的叹息。作者能超越当时的游目骋怀之乐,意识到怏然自足中孕育的怅然若失、人生易老之痛,不能不说是一种对生命价值的理性思索。技法借鉴主题阅读2.2017年5月2日凌晨,福建省宁德市发生一起民房火灾,宁德市消防支队指挥中心接到报警,指挥中心立即调派柘荣大队柳城中队2部水罐车、1部抢险救援车、15名官兵赶赴火场扑救。姚为君就是这支队伍中的一员。23岁的消防战士姚为君在进入火场搜救被困人员时,不幸被突然坍塌的墙体埋压牺牲。当火灾发生时,这位“90后”消防战士明知危险,却义无反顾冲入火场。从来就没有什么岁月静好,只不过是有人在替我们负重前行。义无反顾冲入火海救人的姚为君值得被全社会赞颂。技法借鉴主题阅读美文品读

生命的暗示

欧阳斌

①清凉的秋雨送走了一个燥热的苦夏,燥热的心总算静默下来了。在这秋虫唧唧的黑色的秋夜里,我骤然从昏睡中惊醒。远方的钟楼上,响起了悠长的钟声。又一列火车隆隆驰过——

②这一切意味着什么呢?是生命的暗示吗?

③我在想,秋虫因何要昼夜而鸣?是因为它强烈的生命意识吗?是因为它深谙生命的短暂,而必然高密度地显示自己的存在吗?是因为它生命的全部价值,都隐含在这微弱却令人感泣的生命绝响里吗?那么人呢?仅仅因为生命比秋虫千百倍的绵长,就可以以生理需求为由,将千百个最美丽最令人激动的黎明慷慨地遗弃吗?

④这是一个荒诞的联想。技法借鉴主题阅读⑤唯有钟声,以其绝对接近精确的殊荣,当之无愧地充当了生命的量尺。它那周而复始的切切呼唤里,有一种振聋发聩的提醒。然而昏睡了的那些人是不知道的,在混混沌沌之间,生命就这样一部分一部分地丧失了。

⑥这是一个无可挽回的丧失。技法借鉴主题阅读⑦有时,我们会觉得生命是一种痛苦的煎熬,当它最充分地展示黑暗、龌龊、卑鄙、虚伪一面的时候;有时,我们会觉得生命是一种快乐的享受,当它展示出光明、纯洁、崇高、真诚一面的时候;生命似乎永远是在这样两极之间交错延伸的。在它延伸的每一个区段里,似乎总是喜剧与悲剧同生,苦难与幸福共存。有时,我们会觉得生命是一种渺小的存在,当物欲、情欲、贪欲在蝼蚁般的人群中横行肆虐的时候;有时,我们会觉得生命是一种伟大的结晶,当它在强暴、苦难、灾害中显示出牺牲的悲壮的时候。生命似乎永远是渺小和伟大的“混血儿”,由此我们也就没有理由产生绝对的崇拜和蔑视,再伟大的巨人也有他渺小的瞬间,再渺小的凡人也有他伟大的片刻。技法借鉴主题阅读⑧绝大多数的时候,我们有一种珍惜生命的本能,似乎没有一个人来到世上就梦寐求死。而且随着时间的推移,生命在心灵中会无限地增值。毕竟,生命只属于这一个人,而且仅仅只有一次。在人生的道路上,即使一切都失去了,而生命却一息尚存,你就没有丝毫理由绝望,这样的事例在生活中是很多的。当然,在极少数的时候,我们也渴望着悲壮的牺牲,那是因为苟且偷生已严重地亵渎了神圣的生命。那时,我们会毫不犹豫地以死明志。这样,死亡就变得令人仰止,生命就会因死亡而延续,因毁灭而永生。技法借鉴主题阅读⑨钟声是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺。生命的价值只有在历史的天平上才能清晰地显示出它本来的刻度。一代又一代的人来了,一代又一代的人去了,他们的生命价值何在?有的人有一个轰轰烈烈的生,却留下一个默默无闻的死;有的人有一个默默无闻的生,却有一个轰轰烈烈的死。有的人显赫一时,却只能成为匆匆的历史过客;有的人潦倒终生,却成为历史灿烂星空的泰斗。这一切绝然不以个人意志为转移。生命价值的客观性和历史性,使不绝于耳的喧嚣显得极其微不足道。技法借鉴主题阅读⑩一时一事的得失,似乎永远困扰着我们,永远是生命的烦恼之泉。倘若能真正将其置之度外,烦恼就真正超脱了。其实,真正值得烦恼的命题在于:生命的价值究竟应以何种形式做何种转化。对于这个千古之谜,一千个人有一千种答案,却没有任何一本哪怕是世界上最权威的教科书能提出最完美的答案。人其实是最难认识自己的,也就更难找到自己生命的转化方式,这正是一些人拥有一个失败的人生之根源。更悲惨的结局则在于,自以为找到了答案而其实完全是南辕北辙。所谓天才,无非就是能最早最充分地认识自己的价值,从而以最直接的方式完成了生命由瞬间到永恒的有效转化。技法借鉴主题阅读 每个人都拥有自己的生命,然而相当多的人直到濒临死亡也没有弄清生命是怎么一回事,这正是人类的悲剧所在。

生命,这神秘而美丽,不可捉摸而异常珍贵的存在,你究竟隐逸着多少暗示?而哲人的终生存在,就是捕捉这样一些暗示吗?技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①首段由秋虫、钟声、火车等引出对生命的暗示的体悟。

②第②至③段,一连串的问句展示了作者的思考与感悟。

③第⑤段再次提到钟声,通过钟声提醒人们生命是有限的,要珍惜生命。

④第⑦段文字由四个“有时,我们会觉得……”的句式组成排比,客观地阐述人们对生命的感悟。

⑤思考生命的价值。

⑥将“得失”比喻成“烦恼之泉”,形象说明人们对得失的在意。

⑦结尾段再次点题,首尾照应。技法借鉴主题阅读【思考】

1.作者围绕“生命”思考了哪几个方面的内容?请结合全文简要概括。

2.本文是一篇含意深刻、富有人生哲理的散文。通读全文,谈谈作者“生命的暗示”指的是什么。

参考答案:1.作者围绕“生命”思考了生命的长度、对待生命的态度、生命存在的形态、生命的价值与意义等几个方面的问题。

2.我们应该珍惜生命;生命的价值与意义不能用时间的长短来衡量,也不能用一时一事的得失来评价,而应通过自身不断的追求与努力,在人类社会的历史长河中,留下光辉的业绩,让自己人生的价值最大化。

王羲之(321—379),字逸少,东晋书法家、文学家,后世誉之为“书圣”。东晋琅邪临沂(今山东临沂)人,后移居到会稽山阴(今浙江绍兴)。曾任秘书郎、长史、宁远将军、江州刺史、会稽内史。任过右军将军,世称“王右军”。自幼学习书法,曾师从卫夫人,后遍学众家。其书法长于楷书、行书、草书,在汉魏质朴淳厚书风的基础上,博采众长,创造出一种妍美流便、雄逸俊雅的新书风,对后世具有深远的影响。资源助读知识整合二、作品背景

晋穆帝永和九年三月三日,王羲之在会稽郡山阴县的兰亭举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名士诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰亭,兰渚之亭。兰渚,地名,在今浙江绍兴西南27里处。资源助读知识整合三、相关常识

“序”是一种写在书或诗文前面,申述其写作因由、内容、体例等事项的应用文体,也写作“叙”或“绪”。也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”。他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。资源助读知识整合一、读准字音 二、辨识通假 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合六、特殊句式

(1)会于会稽山阴之兰亭(介词结构后置)

(2)修禊事也(判断句)

(3)引以为流觞曲水,列坐其次(省略句)

(4)仰观宇宙之大,俯察品类之盛(定语后置)

(5)亦将有感于斯文(介词结构后置)

七、名句积累

(1)或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。(2015·湖南高考)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(2013·山东高考)

(3)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

(4)是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(5)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理理文章思路

?

二、说说文章主旨

本文描写了兰亭集会宴饮的欢乐情景,抒发了欢乐有尽、人生短暂的感慨,表现了作者对短暂生命的珍视,对人生、自然的热爱和执着,从而激发人们去探寻生命的意义,去思考在有限的人生中如何进行无限的价值创造。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】 了解文章思想内容,揣摩作者的情感变化

1.文章第一段作者记叙了兰亭盛会,这一段写了哪些内容?

提示交代了集会的时间、地点、与会者等,并有写景、叙事和抒情。

2.纵观全文,作者的感情是怎样起伏变化的?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.文章第二段写“静者”与“躁者”的有何异同?

提示文章的第二段写了两种人,一个是喜欢“静”的人,一个是喜欢“躁”的人。前者“取诸怀抱,晤言一室之内”,后者“因寄所托,放浪形骸之外”,性格乃至行为上都有很大的不同。但是,两者又有惊人的相似之处:“当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”快乐的时候,得意忘形,感觉不到自己在慢慢地衰老,等对高兴的事物感到了厌倦,感慨就自然而然地产生了。什么感慨?有两个:一个是“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”;另一个是“修短随化,终期于尽”。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.本文在亦“乐”亦“悲”之中抒发了一种怎样的情怀?

提示本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,但却在情理之中。由聚想到散,由宴会而想到人生,顿生感慨:随着时光流逝,生命也终有尽期;感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来,推想后人。未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

提示作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习情景交融、叙议结合的写作手法,分析其语言特色

1.作者写兰亭的景色时突出了什么特征?与作者的“情”有何关系?

提示作者写兰亭的景色突出了“淡雅”的特征,三月的江南,山澜水渚之间,绿树掩映,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。东晋之时,玄学盛行,名士们对山水的欣赏,不仅“目遇”,而且“神游”,到自然中去,并认真观察思考,不只是怡情养性,还可以“明理”和“悟道”。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.文中关于天气情况的描写有什么作用?

提示文中对天气的描写起承上启下的连接作用。承上是说上文的地理环境、景物、人们的活动如果没有“天朗气清,惠风和畅”的天气,便都不会呈现出欢快的气氛;就启下而言,由“天”“气”而及下文之“宇宙”,显得紧密而自然。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.文章概述了兰亭集会的情况,作者为什么会有“信可乐”的感受?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译4.第三段中作者感叹“岂不痛哉”,作者是为何而痛?

提示这一段在前面极写宴集之乐后引出了作者对人生的感慨。兰亭宴集,自然快乐,但终有期限,聚会难而短,分离易而长。由此想到了人生。人生一世,各有所好,有的“晤言一室之内”,有的“放浪形骸之外”,或静或动,“暂得于心”,但随着时境的变化,心境也随之而发生变化,“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.《兰亭集序》一经写成即闻名于世,其魅力一直影响到现在,除了其立意深远的原因外,探究一下语言上的魅力。

提示应当说其文笔的清新流畅、朴素自然也成就了《兰亭集序》的地位。魏晋时期出现了骈文的高潮,骈文几乎占有了一切文字领域,这种文体讲究对偶、辞藻、音律、典故,极不利于表情达意。在这种骈文风行的时代,作者能不拘一格,用洒脱流畅、朴素简洁、极富表现力的语言写景、叙事、抒情、议论,充分体现了作者散文的个人风格。特别是文中用了“群贤毕至”“崇山峻岭”“茂林修竹”“天朗气清”“游目骋怀”“情随事迁”“感慨系之”“若合一契”等词语写兰亭山水之优美,叙时人宴游之雅致,抒盛事不常之感慨,议死生意义之重大,而这些词语从此便被后人当作成语使用,极大地丰富了祖国的语言宝库,从而也奠定了《兰亭集序》在中国文学上的地位。一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译有同学认为,王羲之的生死观值得商榷,因为他只看表象生与死、长寿与短寿,而没有看生命的质量,如:是有益于社会还是浑浑噩噩。所以他的观点不足取。你对此有何看法呢?

提示一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读文言文翻译的方法

技法指导

文言文翻译的基本方法:直译和意译。所谓直译,是指用现代汉语的词对原文逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。所谓意译,则是根据语句的意思进行翻译,做到尽量符合原文意思,语句尽可能照顾原文词义。意译有一定的灵活性,文字可增可减,词语的位置可以变化,句式也可以变化。意译的好处是文意连贯,译文符合现代语言的表达习惯,比较通顺、流畅、好懂。

文言文翻译的具体方法有:留、删、补、换、调、变。

“留”,就是保留。凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名等,翻译时可保留不变。技法借鉴主题阅读 “删”,就是删除。删掉无须译出的文言虚词。比如“沛公之参乘樊哙者也”——沛公的侍卫樊哙。“者也”是语尾助词,不译。

“补”,就是增补。①变单音词为双音词;②补出省略句中的省略成分。注意:补出省略的成分或语句,要加括号。

“换”,就是替换。用现代用词替换古代用词。如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”。

“调”就是调整。把古汉语倒装句调整为现代汉语句式。主谓倒装、宾语前置、介词结构后置、定语后置等翻译时一般应调整语序,以符合现代汉语表达习惯。

“变”,就是变通。在忠实于原文的基础上,活译有关文字。如“波澜不惊”,可活译成“(湖面)风平浪静”。技法借鉴主题阅读对点小练

1.阅读下面文言语段,将画线语句翻译成现代汉语。

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之‘贼’,贼义者谓之‘残’。残贼之人,谓之‘一夫’。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”

(《孟子·梁惠王下》)

(1)汤放桀,武王伐纣,有诸?

(2)闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。

参考答案:(1)商汤流放夏桀,武王讨伐商纣,有这事吗?

(2)我只听说过周武王诛杀毁灭仁爱、正义的殷纣,没有听说他杀掉君主。技法借鉴主题阅读2.阅读下面文言语段,将画线语句翻译成现代汉语。

庄子之齐,见饿人而哀之。饿者从而求食。庄子曰:“吾已不食七日矣!”饿者吁曰:“吾见过我者多矣,莫我哀也;哀我者,惟夫子。向使夫子不不食,能其哀我乎?”

(《郁离子》)

(1)吾见过我者多矣,莫我哀也。

(2)向使夫子不不食,能其哀我乎?

参考答案:(1)我看见经过我这里的人多着呢,(可是)没有人哀怜我。

(2)假使您不是没有吃饭,难道还能哀怜我吗?技法借鉴主题阅读生如夏花之绚烂

名句诵读

1.酒债寻常行处有,人生七十古来稀。(杜甫《曲江》)

2.野火烧不尽,春风吹又生。(白居易《赋得古原草送别》)

3.人生如梦,一尊还酹江月。(苏轼《恋奴娇·赤壁怀古》)

4.死去元知万事空,但悲不见九州同。(陆游《示儿》)

5.生当作人杰,死亦为鬼雄。(李清照《夏日绝句》)

6.人生天地间,忽如远行客。(《古诗十九首》)

7.天若有情天亦老,人间正道是沧桑。(毛泽东《七律·人民解放军占领南京》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.“人之相与,俯仰一世”,这本身就是对生命个体有限的社会活动的极限概括。无论谁,不管什么样的人,其生命的过程之短暂,简直就像抬头俯首一样,瞬间而已。尤其是当我们“欣于所遇,暂得于己”,处于一种“怏然自足”乃至忘我的兴奋状态中,时间的流逝、生命的消亡往往不易察觉。等到快乐过后,相对处于一种疲倦懈怠的状态时,我们会明显产生一种余味无穷的感受与情随事迁、感慨万千的叹息。作者能超越当时的游目骋怀之乐,意识到怏然自足中孕育的怅然若失、人生易老之痛,不能不说是一种对生命价值的理性思索。技法借鉴主题阅读2.2017年5月2日凌晨,福建省宁德市发生一起民房火灾,宁德市消防支队指挥中心接到报警,指挥中心立即调派柘荣大队柳城中队2部水罐车、1部抢险救援车、15名官兵赶赴火场扑救。姚为君就是这支队伍中的一员。23岁的消防战士姚为君在进入火场搜救被困人员时,不幸被突然坍塌的墙体埋压牺牲。当火灾发生时,这位“90后”消防战士明知危险,却义无反顾冲入火场。从来就没有什么岁月静好,只不过是有人在替我们负重前行。义无反顾冲入火海救人的姚为君值得被全社会赞颂。技法借鉴主题阅读美文品读

生命的暗示

欧阳斌

①清凉的秋雨送走了一个燥热的苦夏,燥热的心总算静默下来了。在这秋虫唧唧的黑色的秋夜里,我骤然从昏睡中惊醒。远方的钟楼上,响起了悠长的钟声。又一列火车隆隆驰过——

②这一切意味着什么呢?是生命的暗示吗?

③我在想,秋虫因何要昼夜而鸣?是因为它强烈的生命意识吗?是因为它深谙生命的短暂,而必然高密度地显示自己的存在吗?是因为它生命的全部价值,都隐含在这微弱却令人感泣的生命绝响里吗?那么人呢?仅仅因为生命比秋虫千百倍的绵长,就可以以生理需求为由,将千百个最美丽最令人激动的黎明慷慨地遗弃吗?

④这是一个荒诞的联想。技法借鉴主题阅读⑤唯有钟声,以其绝对接近精确的殊荣,当之无愧地充当了生命的量尺。它那周而复始的切切呼唤里,有一种振聋发聩的提醒。然而昏睡了的那些人是不知道的,在混混沌沌之间,生命就这样一部分一部分地丧失了。

⑥这是一个无可挽回的丧失。技法借鉴主题阅读⑦有时,我们会觉得生命是一种痛苦的煎熬,当它最充分地展示黑暗、龌龊、卑鄙、虚伪一面的时候;有时,我们会觉得生命是一种快乐的享受,当它展示出光明、纯洁、崇高、真诚一面的时候;生命似乎永远是在这样两极之间交错延伸的。在它延伸的每一个区段里,似乎总是喜剧与悲剧同生,苦难与幸福共存。有时,我们会觉得生命是一种渺小的存在,当物欲、情欲、贪欲在蝼蚁般的人群中横行肆虐的时候;有时,我们会觉得生命是一种伟大的结晶,当它在强暴、苦难、灾害中显示出牺牲的悲壮的时候。生命似乎永远是渺小和伟大的“混血儿”,由此我们也就没有理由产生绝对的崇拜和蔑视,再伟大的巨人也有他渺小的瞬间,再渺小的凡人也有他伟大的片刻。技法借鉴主题阅读⑧绝大多数的时候,我们有一种珍惜生命的本能,似乎没有一个人来到世上就梦寐求死。而且随着时间的推移,生命在心灵中会无限地增值。毕竟,生命只属于这一个人,而且仅仅只有一次。在人生的道路上,即使一切都失去了,而生命却一息尚存,你就没有丝毫理由绝望,这样的事例在生活中是很多的。当然,在极少数的时候,我们也渴望着悲壮的牺牲,那是因为苟且偷生已严重地亵渎了神圣的生命。那时,我们会毫不犹豫地以死明志。这样,死亡就变得令人仰止,生命就会因死亡而延续,因毁灭而永生。技法借鉴主题阅读⑨钟声是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺。生命的价值只有在历史的天平上才能清晰地显示出它本来的刻度。一代又一代的人来了,一代又一代的人去了,他们的生命价值何在?有的人有一个轰轰烈烈的生,却留下一个默默无闻的死;有的人有一个默默无闻的生,却有一个轰轰烈烈的死。有的人显赫一时,却只能成为匆匆的历史过客;有的人潦倒终生,却成为历史灿烂星空的泰斗。这一切绝然不以个人意志为转移。生命价值的客观性和历史性,使不绝于耳的喧嚣显得极其微不足道。技法借鉴主题阅读⑩一时一事的得失,似乎永远困扰着我们,永远是生命的烦恼之泉。倘若能真正将其置之度外,烦恼就真正超脱了。其实,真正值得烦恼的命题在于:生命的价值究竟应以何种形式做何种转化。对于这个千古之谜,一千个人有一千种答案,却没有任何一本哪怕是世界上最权威的教科书能提出最完美的答案。人其实是最难认识自己的,也就更难找到自己生命的转化方式,这正是一些人拥有一个失败的人生之根源。更悲惨的结局则在于,自以为找到了答案而其实完全是南辕北辙。所谓天才,无非就是能最早最充分地认识自己的价值,从而以最直接的方式完成了生命由瞬间到永恒的有效转化。技法借鉴主题阅读 每个人都拥有自己的生命,然而相当多的人直到濒临死亡也没有弄清生命是怎么一回事,这正是人类的悲剧所在。

生命,这神秘而美丽,不可捉摸而异常珍贵的存在,你究竟隐逸着多少暗示?而哲人的终生存在,就是捕捉这样一些暗示吗?技法借鉴主题阅读[亮点品读]

①首段由秋虫、钟声、火车等引出对生命的暗示的体悟。

②第②至③段,一连串的问句展示了作者的思考与感悟。

③第⑤段再次提到钟声,通过钟声提醒人们生命是有限的,要珍惜生命。

④第⑦段文字由四个“有时,我们会觉得……”的句式组成排比,客观地阐述人们对生命的感悟。

⑤思考生命的价值。

⑥将“得失”比喻成“烦恼之泉”,形象说明人们对得失的在意。

⑦结尾段再次点题,首尾照应。技法借鉴主题阅读【思考】

1.作者围绕“生命”思考了哪几个方面的内容?请结合全文简要概括。

2.本文是一篇含意深刻、富有人生哲理的散文。通读全文,谈谈作者“生命的暗示”指的是什么。

参考答案:1.作者围绕“生命”思考了生命的长度、对待生命的态度、生命存在的形态、生命的价值与意义等几个方面的问题。

2.我们应该珍惜生命;生命的价值与意义不能用时间的长短来衡量,也不能用一时一事的得失来评价,而应通过自身不断的追求与努力,在人类社会的历史长河中,留下光辉的业绩,让自己人生的价值最大化。