七年级科学下册第一章测试卷(无答案)

图片预览

文档简介

七年级科学下册第一章测试卷

一、选择题(每题2分)

1.身高是1. 65m的陈东同学,站在高为1.2m的平面镜前2m处,能看到他在平面镜中的全身像.据此可以判断( )

A.陈东的像高是1. 2m B陈东的像高是1. 65mC.陈东的像高是2mD.陈东的像高无法确定

2.医生用听诊器听病人的心、肺发出的声音进行诊病,听诊器能( )

A.改变发声体振动的频率,使声音的音调变高

B.改变发声体振动的振幅,使声音的响度增大

C.减小声音的分散,使传入人耳的声音响度增大

D.缩短医生与声源的距离,使传入人耳的声音音调变高

3.晴天,树阴下的地面上出现的圆形光斑是( )

A.太阳的实像 B.太阳的影子 C.太阳的虚像 D.树叶的影子

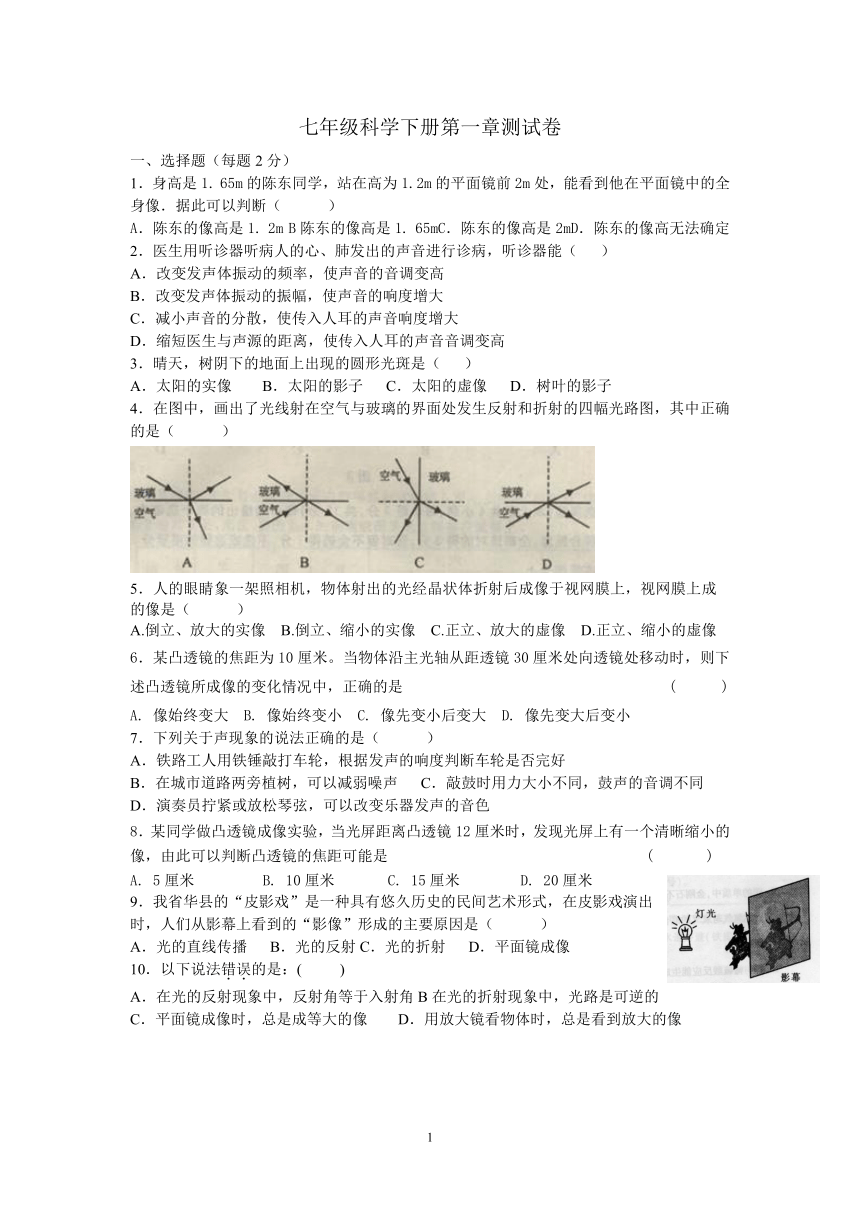

4.在图中,画出了光线射在空气与玻璃的界面处发生反射和折射的四幅光路图,其中正确的是( )

5.人的眼睛象一架照相机,物体射出的光经晶状体折射后成像于视网膜上,视网膜上成的像是( )

A.倒立、放大的实像 B.倒立、缩小的实像 C.正立、放大的虚像 D.正立、缩小的虚像

6.某凸透镜的焦距为10厘米。当物体沿主光轴从距透镜30厘米处向透镜处移动时,则下述凸透镜所成像的变化情况中,正确的是 ( )

A. 像始终变大 B. 像始终变小 C. 像先变小后变大 D. 像先变大后变小

7.下列关于声现象的说法正确的是( )

A.铁路工人用铁锤敲打车轮,根据发声的响度判断车轮是否完好

B.在城市道路两旁植树,可以减弱噪声 C.敲鼓时用力大小不同,鼓声的音调不同

D.演奏员拧紧或放松琴弦,可以改变乐器发声的音色

8.某同学做凸透镜成像实验,当光屏距离凸透镜12厘米时,发现光屏上有一个清晰缩小的像,由此可以判断凸透镜的焦距可能是 ( )

A. 5厘米 B. 10厘米 C. 15厘米 D. 20厘米

9.我省华县的“皮影戏”是一种具有悠久历史的民间艺术形式,在皮影戏演出时,人们从影幕上看到的“影像”形成的主要原因是( )

A.光的直线传播 B.光的反射C.光的折射 D.平面镜成像

10.以下说法错误的是:( )

A.在光的反射现象中,反射角等于入射角B在光的折射现象中,光路是可逆的

C.平面镜成像时,总是成等大的像 D.用放大镜看物体时,总是看到放大的像

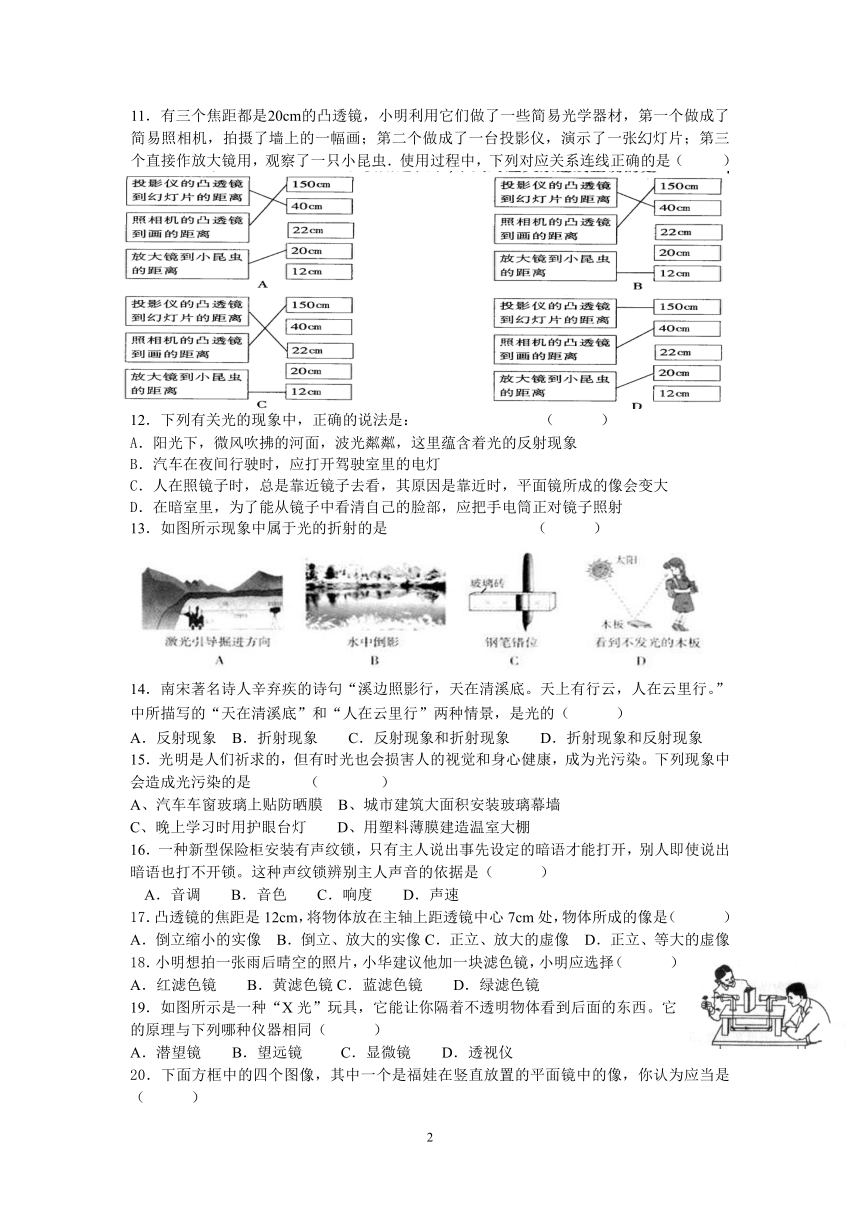

11.有三个焦距都是20cm的凸透镜,小明利用它们做了一些简易光学器材,第一个做成了简易照相机,拍摄了墙上的一幅画;第二个做成了一台投影仪,演示了一张幻灯片;第三个直接作放大镜用,观察了一只小昆虫.使用过程中,下列对应关系连线正确的是( )

12.下列有关光的现象中,正确的说法是: ( )

A.阳光下,微风吹拂的河面,波光粼粼,这里蕴含着光的反射现象

B.汽车在夜间行驶时,应打开驾驶室里的电灯

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜子中看清自己的脸部,应把手电筒正对镜子照射

13.如图所示现象中属于光的折射的是 ( )

14.南宋著名诗人辛弃疾的诗句“溪边照影行,天在清溪底。天上有行云,人在云里行。”中所描写的“天在清溪底”和“人在云里行”两种情景,是光的( )

A.反射现象 B.折射现象 C.反射现象和折射现象 D.折射现象和反射现象

15.光明是人们祈求的,但有时光也会损害人的视觉和身心健康,成为光污染。下列现象中会造成光污染的是 ( )

A、汽车车窗玻璃上贴防晒膜 B、城市建筑大面积安装玻璃幕墙

C、晚上学习时用护眼台灯 D、用塑料薄膜建造温室大棚

16.一种新型保险柜安装有声纹锁,只有主人说出事先设定的暗语才能打开,别人即使说出暗语也打不开锁。这种声纹锁辨别主人声音的依据是( )

A.音调 B.音色 C.响度 D.声速

17.凸透镜的焦距是12cm,将物体放在主轴上距透镜中心7cm处,物体所成的像是( )

A.倒立缩小的实像 B.倒立、放大的实像C.正立、放大的虚像 D.正立、等大的虚像

18.小明想拍一张雨后晴空的照片,小华建议他加一块滤色镜,小明应选择( )

A.红滤色镜 B.黄滤色镜C.蓝滤色镜 D.绿滤色镜

19.如图所示是一种“X光”玩具,它能让你隔着不透明物体看到后面的东西。它的原理与下列哪种仪器相同( )

A.潜望镜 B.望远镜 C.显微镜 D.透视仪

20.下面方框中的四个图像,其中一个是福娃在竖直放置的平面镜中的像,你认为应当是( )

二.填空题(每空1分)

21.在今年春节晚会上,现场播放了“嫦娥一号”传回的月球照片及《歌唱祖国》的音乐,这些信息是通过___传过来的;现场观众听到的歌声是通过____传来的。

22.如图所示,凸透镜的焦距为lOcm,保持透镜位置不变.当蜡烛在20cm刻度处时,为了 在光屏的中心找到像,应调整光屏的 ,并将光屏向 方向移 动(选填“远离透镜”或“靠近透镜”).

23.人们在不同场合使用手机时需要选择不同的音量,改变音量是改变了声音的______;当你接听电话时,一般能够知道对方是熟人还是陌生人,这是根据声音的_____进行判断的。手机信号靠电磁波传播,电磁波在真空中的传播速度是______m/s。

24.晚上,在桌面上铺上一张白纸,把一块小平面镜平放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,从侧面看去,白纸是 的,平面镜是 的。

25.我市烈士公园内的年嘉湖环种杨柳,湖畔垂柳成萌,水面倒影如镜。从物理学角度看,“垂柳成荫”是由光的 形成的,“倒影如镜”是由光的

形成的。

26.口技是深受人们喜爱的表演技艺,从声音的特性莱看,演员主要模仿的是声音的 。3G(即第三代移动通信,开通后,人们可以使用手机进行视频通话,通话时是依靠 来传递信息的。

27.月亮在河里倒影的“影”、立竿见影的“影”、雨过天晴后悬挂在天空的彩虹,它们分别是由于光的 、 和 引起的。

28.一束平行光线经过凸透镜折射后的传播方向如图16甲所示,由图可知,此透镜的焦距为 cm;当把烛焰放在此凸透镜左侧12cm处时,如图16乙所示,则从该凸透镜右侧通过透镜可以看到一个 、放大的虚像(填:“正立”或“倒立”)。

29.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。

30.一束激光射到平面镜上,当入射角是35度时,反射角是_________度。

31.刘春同学去眼镜店配眼镜.该店视力表检查视力要求眼睛和视力表相距5米。由于房间大小的限制,商家利用平面镜来巧妙检查视力.平面镜所成的像是________(选填“实”或“虚”)像.如果视力表和平面镜相距2.7米.如图所示,那么刘春同学应坐在视力表前________米处.

32.雨后路旁低洼处积了水,在水洼旁会看到自己在水中的“倒影”,这是人射出的光被水面 成的像,这时水面相当于 镜。

33.如图所示,小明拿着凸透镜正对着太阳光,在距凸透镜另一侧15cm处的白纸上得到了一个最小最亮的光斑.若在此透镜前35 cm处放一点燃的蜡烛,则可在凸透镜另一侧的光屏上得到一个 的像,生活中用到的光学器材______就利用了这一成像规律.

34.小岩同学在做“探究凸透镜成像规律”实验时发现:当他把蜡烛放在距凸透镜40cm处时,在光屏上得到一个清晰等大的像。此凸透镜的焦距是 cm,如果将蜡烛再远离凸透镜10cm,能成倒立、 的实像。

35.图所示的四幅图中,表示近视眼成像情况和近视眼校正后成像情况的图分别是 。

三.作图题(每题2分)

36.S为平面镜MN前的一个发光点,A为平面镜前某一点,请在图上画出通过A点的反射光线。

37.如图所示,两面平面镜互相垂直,一束光线斜射到平面镜上,请在图乙中完成光路图。

38.在一个深坑正中央P点趴着一只青蛙,它能看到的视野范围如左图所示;若坑中灌满了水,青蛙仍在P点,它的视野将发生变化,请在右图中利用光路图确定青蛙视野的大致范围,并按左图的方法表示出来。

39.根据左下两图中的入射光线或折射光线,分别作出相应的折射光线或入射光线。

四.探究题(每空2分)

39.如图,探究光的反射规律时,在平面镜的上方垂直放置一块光屏,光屏由可以绕ON折转的E、F两块板组成。让一束光贴着光屏左侧的E板沿AO方向射到O点,在右侧F板上能看到反射光线OB。实验时从光屏前不同的方向都能看到光的传播路径,这是因为光在光屏上发生了 (填“镜面”或“漫”)反射。若将F板向后折转一定的角度,则在F板上 (填“能”或“不能”)看到反射光,此时反射光线和入射光线 (填“在”或“不在”)同一平面内。

40.小敏的实验是“探究凸透镜成像的特点”。她的困惑是:不知道实验室准备的凸透镜的焦距。小亮给他提供的解决方案是:根据图17所示的

设计方案图进行实验.测出焦距。

你的意见:小亮的“方案”是 (填“可行”或“不可行”)的。

A.如果“方案”可行,请你对利用该“方案”测量焦距的具体操作提出一条注意事项: B.如果“方案”不可行,请提出你的解决方案:_ 。

(说明:若你认为“方案”可行,则选A解答,若你认为“方案”不可行,则选B解答)

41.小明在探究“凸透镜成像规律”时,选取了一个焦距为10 cm的凸透镜,并将蜡烛、透镜.光屏依次安装在光具座上。点燃蜡烛,保持蜡烛、透镜的位置不变,无论怎样移动光屏,光屏上始终得不到烛焰清晰的像.出现这种情况的原因可能是____ (写出一条即可)。经过调节之后,在光屏上得到了一个清晰的倒立、缩小的像,则蜡烛到透镜的距离一定_ _cm。

42.在研究平面镜成像时,李明在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛B,对蜡烛A和B的要求是 ,这是为了 。小明无论怎样调节后面的蜡烛,都不能与蜡烛的像重合,请你推测可能的原因是 。

P

P

视野

PAGE

2

一、选择题(每题2分)

1.身高是1. 65m的陈东同学,站在高为1.2m的平面镜前2m处,能看到他在平面镜中的全身像.据此可以判断( )

A.陈东的像高是1. 2m B陈东的像高是1. 65mC.陈东的像高是2mD.陈东的像高无法确定

2.医生用听诊器听病人的心、肺发出的声音进行诊病,听诊器能( )

A.改变发声体振动的频率,使声音的音调变高

B.改变发声体振动的振幅,使声音的响度增大

C.减小声音的分散,使传入人耳的声音响度增大

D.缩短医生与声源的距离,使传入人耳的声音音调变高

3.晴天,树阴下的地面上出现的圆形光斑是( )

A.太阳的实像 B.太阳的影子 C.太阳的虚像 D.树叶的影子

4.在图中,画出了光线射在空气与玻璃的界面处发生反射和折射的四幅光路图,其中正确的是( )

5.人的眼睛象一架照相机,物体射出的光经晶状体折射后成像于视网膜上,视网膜上成的像是( )

A.倒立、放大的实像 B.倒立、缩小的实像 C.正立、放大的虚像 D.正立、缩小的虚像

6.某凸透镜的焦距为10厘米。当物体沿主光轴从距透镜30厘米处向透镜处移动时,则下述凸透镜所成像的变化情况中,正确的是 ( )

A. 像始终变大 B. 像始终变小 C. 像先变小后变大 D. 像先变大后变小

7.下列关于声现象的说法正确的是( )

A.铁路工人用铁锤敲打车轮,根据发声的响度判断车轮是否完好

B.在城市道路两旁植树,可以减弱噪声 C.敲鼓时用力大小不同,鼓声的音调不同

D.演奏员拧紧或放松琴弦,可以改变乐器发声的音色

8.某同学做凸透镜成像实验,当光屏距离凸透镜12厘米时,发现光屏上有一个清晰缩小的像,由此可以判断凸透镜的焦距可能是 ( )

A. 5厘米 B. 10厘米 C. 15厘米 D. 20厘米

9.我省华县的“皮影戏”是一种具有悠久历史的民间艺术形式,在皮影戏演出时,人们从影幕上看到的“影像”形成的主要原因是( )

A.光的直线传播 B.光的反射C.光的折射 D.平面镜成像

10.以下说法错误的是:( )

A.在光的反射现象中,反射角等于入射角B在光的折射现象中,光路是可逆的

C.平面镜成像时,总是成等大的像 D.用放大镜看物体时,总是看到放大的像

11.有三个焦距都是20cm的凸透镜,小明利用它们做了一些简易光学器材,第一个做成了简易照相机,拍摄了墙上的一幅画;第二个做成了一台投影仪,演示了一张幻灯片;第三个直接作放大镜用,观察了一只小昆虫.使用过程中,下列对应关系连线正确的是( )

12.下列有关光的现象中,正确的说法是: ( )

A.阳光下,微风吹拂的河面,波光粼粼,这里蕴含着光的反射现象

B.汽车在夜间行驶时,应打开驾驶室里的电灯

C.人在照镜子时,总是靠近镜子去看,其原因是靠近时,平面镜所成的像会变大

D.在暗室里,为了能从镜子中看清自己的脸部,应把手电筒正对镜子照射

13.如图所示现象中属于光的折射的是 ( )

14.南宋著名诗人辛弃疾的诗句“溪边照影行,天在清溪底。天上有行云,人在云里行。”中所描写的“天在清溪底”和“人在云里行”两种情景,是光的( )

A.反射现象 B.折射现象 C.反射现象和折射现象 D.折射现象和反射现象

15.光明是人们祈求的,但有时光也会损害人的视觉和身心健康,成为光污染。下列现象中会造成光污染的是 ( )

A、汽车车窗玻璃上贴防晒膜 B、城市建筑大面积安装玻璃幕墙

C、晚上学习时用护眼台灯 D、用塑料薄膜建造温室大棚

16.一种新型保险柜安装有声纹锁,只有主人说出事先设定的暗语才能打开,别人即使说出暗语也打不开锁。这种声纹锁辨别主人声音的依据是( )

A.音调 B.音色 C.响度 D.声速

17.凸透镜的焦距是12cm,将物体放在主轴上距透镜中心7cm处,物体所成的像是( )

A.倒立缩小的实像 B.倒立、放大的实像C.正立、放大的虚像 D.正立、等大的虚像

18.小明想拍一张雨后晴空的照片,小华建议他加一块滤色镜,小明应选择( )

A.红滤色镜 B.黄滤色镜C.蓝滤色镜 D.绿滤色镜

19.如图所示是一种“X光”玩具,它能让你隔着不透明物体看到后面的东西。它的原理与下列哪种仪器相同( )

A.潜望镜 B.望远镜 C.显微镜 D.透视仪

20.下面方框中的四个图像,其中一个是福娃在竖直放置的平面镜中的像,你认为应当是( )

二.填空题(每空1分)

21.在今年春节晚会上,现场播放了“嫦娥一号”传回的月球照片及《歌唱祖国》的音乐,这些信息是通过___传过来的;现场观众听到的歌声是通过____传来的。

22.如图所示,凸透镜的焦距为lOcm,保持透镜位置不变.当蜡烛在20cm刻度处时,为了 在光屏的中心找到像,应调整光屏的 ,并将光屏向 方向移 动(选填“远离透镜”或“靠近透镜”).

23.人们在不同场合使用手机时需要选择不同的音量,改变音量是改变了声音的______;当你接听电话时,一般能够知道对方是熟人还是陌生人,这是根据声音的_____进行判断的。手机信号靠电磁波传播,电磁波在真空中的传播速度是______m/s。

24.晚上,在桌面上铺上一张白纸,把一块小平面镜平放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,从侧面看去,白纸是 的,平面镜是 的。

25.我市烈士公园内的年嘉湖环种杨柳,湖畔垂柳成萌,水面倒影如镜。从物理学角度看,“垂柳成荫”是由光的 形成的,“倒影如镜”是由光的

形成的。

26.口技是深受人们喜爱的表演技艺,从声音的特性莱看,演员主要模仿的是声音的 。3G(即第三代移动通信,开通后,人们可以使用手机进行视频通话,通话时是依靠 来传递信息的。

27.月亮在河里倒影的“影”、立竿见影的“影”、雨过天晴后悬挂在天空的彩虹,它们分别是由于光的 、 和 引起的。

28.一束平行光线经过凸透镜折射后的传播方向如图16甲所示,由图可知,此透镜的焦距为 cm;当把烛焰放在此凸透镜左侧12cm处时,如图16乙所示,则从该凸透镜右侧通过透镜可以看到一个 、放大的虚像(填:“正立”或“倒立”)。

29.如图,在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡,使太阳光从试管的正上方向下照,观察试管下方的白纸,可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上,有一椭圆黑影,而其它部分竟是一条与试管平行的亮线。这是因为试管充满水的地方相当于 透镜,而气泡与周边的水组成 透镜。

30.一束激光射到平面镜上,当入射角是35度时,反射角是_________度。

31.刘春同学去眼镜店配眼镜.该店视力表检查视力要求眼睛和视力表相距5米。由于房间大小的限制,商家利用平面镜来巧妙检查视力.平面镜所成的像是________(选填“实”或“虚”)像.如果视力表和平面镜相距2.7米.如图所示,那么刘春同学应坐在视力表前________米处.

32.雨后路旁低洼处积了水,在水洼旁会看到自己在水中的“倒影”,这是人射出的光被水面 成的像,这时水面相当于 镜。

33.如图所示,小明拿着凸透镜正对着太阳光,在距凸透镜另一侧15cm处的白纸上得到了一个最小最亮的光斑.若在此透镜前35 cm处放一点燃的蜡烛,则可在凸透镜另一侧的光屏上得到一个 的像,生活中用到的光学器材______就利用了这一成像规律.

34.小岩同学在做“探究凸透镜成像规律”实验时发现:当他把蜡烛放在距凸透镜40cm处时,在光屏上得到一个清晰等大的像。此凸透镜的焦距是 cm,如果将蜡烛再远离凸透镜10cm,能成倒立、 的实像。

35.图所示的四幅图中,表示近视眼成像情况和近视眼校正后成像情况的图分别是 。

三.作图题(每题2分)

36.S为平面镜MN前的一个发光点,A为平面镜前某一点,请在图上画出通过A点的反射光线。

37.如图所示,两面平面镜互相垂直,一束光线斜射到平面镜上,请在图乙中完成光路图。

38.在一个深坑正中央P点趴着一只青蛙,它能看到的视野范围如左图所示;若坑中灌满了水,青蛙仍在P点,它的视野将发生变化,请在右图中利用光路图确定青蛙视野的大致范围,并按左图的方法表示出来。

39.根据左下两图中的入射光线或折射光线,分别作出相应的折射光线或入射光线。

四.探究题(每空2分)

39.如图,探究光的反射规律时,在平面镜的上方垂直放置一块光屏,光屏由可以绕ON折转的E、F两块板组成。让一束光贴着光屏左侧的E板沿AO方向射到O点,在右侧F板上能看到反射光线OB。实验时从光屏前不同的方向都能看到光的传播路径,这是因为光在光屏上发生了 (填“镜面”或“漫”)反射。若将F板向后折转一定的角度,则在F板上 (填“能”或“不能”)看到反射光,此时反射光线和入射光线 (填“在”或“不在”)同一平面内。

40.小敏的实验是“探究凸透镜成像的特点”。她的困惑是:不知道实验室准备的凸透镜的焦距。小亮给他提供的解决方案是:根据图17所示的

设计方案图进行实验.测出焦距。

你的意见:小亮的“方案”是 (填“可行”或“不可行”)的。

A.如果“方案”可行,请你对利用该“方案”测量焦距的具体操作提出一条注意事项: B.如果“方案”不可行,请提出你的解决方案:_ 。

(说明:若你认为“方案”可行,则选A解答,若你认为“方案”不可行,则选B解答)

41.小明在探究“凸透镜成像规律”时,选取了一个焦距为10 cm的凸透镜,并将蜡烛、透镜.光屏依次安装在光具座上。点燃蜡烛,保持蜡烛、透镜的位置不变,无论怎样移动光屏,光屏上始终得不到烛焰清晰的像.出现这种情况的原因可能是____ (写出一条即可)。经过调节之后,在光屏上得到了一个清晰的倒立、缩小的像,则蜡烛到透镜的距离一定_ _cm。

42.在研究平面镜成像时,李明在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛B,对蜡烛A和B的要求是 ,这是为了 。小明无论怎样调节后面的蜡烛,都不能与蜡烛的像重合,请你推测可能的原因是 。

P

P

视野

PAGE

2

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空