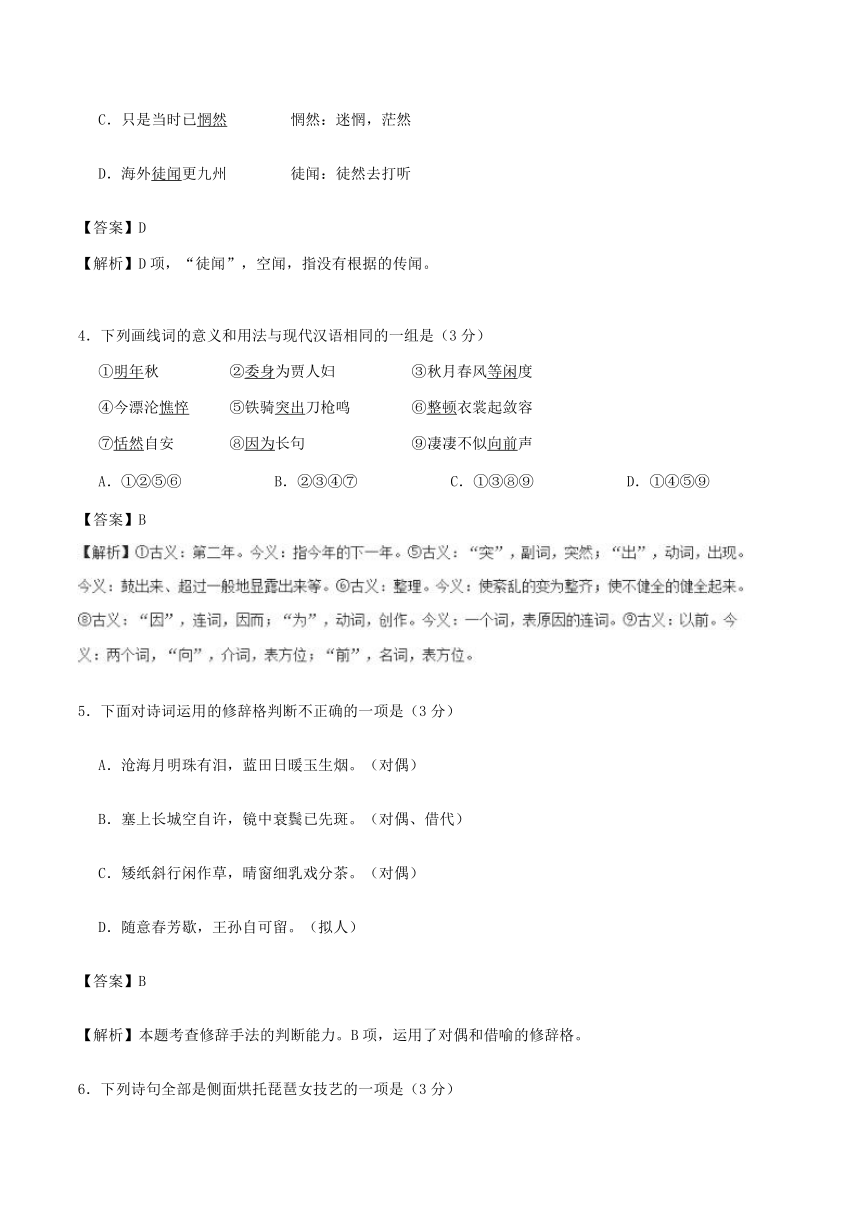

琵琶行并序李商隐诗两首-2017-2018学年高一语文人教版(必修3)

文档属性

| 名称 | 琵琶行并序李商隐诗两首-2017-2018学年高一语文人教版(必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 253.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-13 13:14:44 | ||

图片预览

文档简介

(测试时间:40分钟,总分:60分)

班级:____________ 姓名:____________ 座号:____________ 得分:____________

1.下列画线字的读音,全部正确的一组是(3分)

A.翘楚(qiáo) 精辟(pì) 沧海(cāng) 称心如意(chèn)

B.锦瑟(jǐn sè) 马嵬(wéi) 充分(fēn) 安步当车(dàng)

C.惘然(wǎng rán) 奇葩(bā) 挑战(tiāo) 博闻强识(zhì)

D.倜傥(tǎng) 巨擘(bò) 宵柝(tuò) 菁菁校园(qīng)

【答案】A

【解析】B项,“分”读fèn;C项,“葩”读pā,“挑”读tiǎo;D项,“菁”读jīng。

2.下列词语中,没有错别字的一组是(3分)

A.无端 转轴拨弦 杜鹃 沧海桑田

B.蓝田 呕哑嘲哳 惘然 置若忘闻

C.神洲 轻拢慢捻 崔嵬 添酒回灯

D.隐晦 年长色衰 宵柝 霄衣旰食

【答案】A

【解析】B项,忘—罔;C项,洲—州;D项,霄—宵。

3.下列诗句中加线的词解释不正确的一项是(3分)

A.却坐促弦弦转急 促:紧、迫

B.为君翻作《琵琶行》 翻:按曲改编歌辞

C.只是当时已惘然 惘然:迷惘,茫然

D.海外徒闻更九州 徒闻:徒然去打听

【答案】D

【解析】D项,“徒闻”,空闻,指没有根据的传闻。

4.下列画线词的意义和用法与现代汉语相同的一组是(3分)

①明年秋 ②委身为贾人妇 ③秋月春风等闲度

④今漂沦憔悴 ⑤铁骑突出刀枪鸣 ⑥整顿衣裳起敛容

⑦恬然自安 ⑧因为长句 ⑨凄凄不似向前声

A.①②⑤⑥

B.②③④⑦

C.①③⑧⑨

D.①④⑤⑨

【答案】B

5.下面对诗词运用的修辞格判断不正确的一项是(3分)

A.沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。(对偶)

B.塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(对偶、借代)

C.矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。(对偶)

D.随意春芳歇,王孙自可留。(拟人)

【答案】B

【解析】本题考查修辞手法的判断能力。B项,运用了对偶和借喻的修辞格。

6.下列诗句全部是侧面烘托琵琶女技艺的一项是(3分)

①忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

②转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

③东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

④去来江口守空船,绕船月明江水寒。

⑤座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

A.①②③

B.①③⑤

C.②③④

D.③④⑤

【答案】B

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧的能力。②正面写琵琶技艺。④写琵琶女的身世。

7.选出对诗句解说不恰当的一项(3分)

A.他生未卜此生休:在另一世界无法卜知这一世界的欢乐。

B.庄生晓梦迷蝴蝶:此句用庄子梦为蝴蝶不辨物我的典故,写瑟声之如梦似幻,令人迷惘,瑟声的这种境界也是作者如梦似幻的身世的象征。

C.沧海月明珠有泪:此句用了南海鲛人眼泪变明珠的传说,托寓自己的才能不为世所用的悲哀。

D.无复鸡人报晓筹:是说唐玄宗在被迫西逃入川的路上,再也听不到往日宫中鸡人报晓的声音了。

【答案】A

【解析】A项,此句意思:不管来生怎样,今生的夫妇缘分已经断绝了。

8.下列表述有误的一项是(3分)

A.白居易是中唐时期的现实主义诗人,新乐府运动的倡导者。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写了不少揭露现实黑暗的诗篇,语言通俗明白,相传老妪都能听懂。

B.《琵琶行(并序)》有一明一暗、一实一虚两条结构线索,暗线是琵琶女的演奏和自诉身世,明线是诗人的感受,两条线索的交汇,是诗人与琵琶女“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的共同感情体验。

C.李商隐的诗作文学价值很高,他和杜牧齐名,合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

D.《锦瑟》一诗,境界扑朔迷离,情感深长绵藐。主要运用了象征的手法来表达情感,表现出意蕴深厚的朦胧美。

【答案】C

【解析】明暗线索表述错误。

9.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(3分)

(1)连峰去天不盈尺,_________________。飞湍瀑流争喧豗,_________________。(李白《蜀道难》)

(2)_________________,_________________。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。 (白居易《琵琶行 并序》)

(3)此情可待成追忆?_________________。 (李商隐《锦瑟》)

(4)_________________,百年多病独登台。 (杜甫《登高》)

【答案】(1)枯松倒挂倚绝壁 砯崖转石万壑雷 (2)大弦嘈嘈如急雨 小弦切切如私语 (3)只是当时已惘然(4)万里悲秋常作客

【解析】本题考查默写常见的名句名篇的能力。注意“砯”“壑”“嘈”“惘”“作客”等字词的写法。

10.阅读下面的材料,将有关内容压缩成一段介绍“浸月亭”来历的文字。要求:不遗漏要点,不超过80字。(5分)

九江,古称江州。这里有著名的“周瑜点将台”的故址,故址上建有一座亭子,名字叫作“浸月亭”。为什么这座亭子叫“浸月亭”呢?据说,唐代著名诗人白居易唐元和十年至十三年(815~818)被贬为江州司马时,经常在这座亭子里饮酒赋诗,与朋友见面,这期间,他写了著名的《琵琶行》,诗中有“别时茫茫江浸月”句,从此,人们就把这个亭子叫“浸月亭”了。

【答案】此亭建在“周瑜点将台”故址,白居易被贬江州时,常在此饮酒、赋诗、会友,其诗《琵琶行》中有“别时茫茫江浸月”,故此亭名为“浸月亭”。

(一)阅读下文,完成各题。(13分)

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。轻拢慢捻抺复挑,初为《霓裳》后《六幺》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成,名属教坊第一部。曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。去来江口求空船,绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

1.对第一段诗句的理解,不正确的一项是(3分)

A.第一句概括地介绍了时间、地点、人物和事件(主人送客人)。

B.第二句描写环境,有力地烘托了秋夜送客的萧瑟落寞之感。

C.第四句中的“无管弦”三字为琵琶女的出场和弹奏作铺垫。

D.第五句写出了与朋友分别时悲惨的心情,第六句用月光进一步反衬诗人此时的心情。

【答案】D

【解析】本题考查理解文意、筛选信息的能力。D项,对第五句的理解不正确,“惨”是“悲伤”的意思,而不是“悲惨”之义。对第六句的作用理解不正确,应是“烘托”,而不是“反衬”。

2.“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”两句在结构上具有怎样的作用?(3分)

【答案】这两句在诗歌中具有承上启下的过渡作用。既紧承上文主客离别之事,又引出琵琶声,为下文展开对琵琶曲的描写过渡。

3.画线部分的语句各表现了诗人与琵琶女怎样的心情?请结合关键字词简要分析。(4分)

【答案】“寻”“问”“移”“邀”“添”“回”“呼”“唤”等一系列动词,生动地表现了诗人的欣喜之情和急欲相见的迫切心情。“欲语迟”“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”精练而又细腻地表现了琵琶女此时本不愿出场但又不得已的矛盾复杂的心情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的思想感情的能力。分析诗人和琵琶女的思想感情,重点要抓住一些描述两人动作、行为、神态、心理的词语来分析。

4.诗人用了哪些手法来描摹音乐,这些手法有何好处?(3分)

【答案】①大量运用比喻,化抽象无形为形象可感;②巧用拟声词和叠音词,增强了语言的音韵美;③正面描摹与侧面烘托结合,带着感情去描摹音乐。

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧。解答时,首先要找到文中描摹音乐的语句,再根据语句的描写来分析其运用的表现手法。

(二)阅读下面这首诗,然后回答问题。(15分)

马嵬(其二)

海外徒闻更九州,他生未卜此生休。

空闻虎旅传宵柝,无复鸡人报晓筹。

此日六军同驻马,当时七夕笑牵牛。

如何四纪为天子,不及卢家有莫愁。

1.下列对原文的理解和分析不正确的一项是(3分)

A.首联夹叙夹议。叙,采用了倒叙的方式,说唐玄宗“招魂之举”的荒唐;议,为下文奠定了感情基调。

B.颔联中“鸡人报晓筹”反衬马嵬的“虎旅传宵柝”,昔乐今苦,昔安今危的不同处境和心情已跃然纸上。

C.尾联包含强烈的对比。从章法上说,是对前文的总结;从艺术构思上说,是由前一方面引起的联想。

D.本诗写玄宗在马嵬驿为“六军”所逼,“赐”杨贵妃死。既对玄宗迷恋女色,荒废朝政暗含指责,又对玄宗表示了深深的同情。

【答案】D

【解析】本题考查筛选信息、理解文意的能力。D项中“深深的同情”不正确,本诗思想内容的独到之处,是把批判的锋芒指向唐玄宗。

2.诗的首联“徒闻”“未卜”流露出作者怎样的情感?(5分)

【答案】先用“海外更九州”概括了术士在海外仙山寻杨贵妃的传说,而后用“徒闻”加以否定。“他生”为夫妇的事,渺茫未卜,“此生”的夫妇关系,却已明明白白的结束了,因此“徒闻”“未卜”流露出作者对唐玄宗、杨贵妃二人爱情的讽刺之情。

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌的思想感情和作者的观点态度。“徒闻”是传闻听说的意思,“未卜”是猜测的意思,可以看出作者对两人的爱情持排斥的观点。

3.诗的颈联“六军同驻马”与“七夕笑牵牛”内容上的关系是怎样的?(4分)

【答案】唐玄宗、杨贵妃本来是发誓要“世世为夫妻”的,可当遇到“六军不发”的时候,结果又怎样呢?玄宗虚伪、自私的本质被暴露无遗。同时“七夕笑牵牛”是对唐玄宗迷恋女色、荒废朝政的典型概括,来和“六军同驻马”相对照,表现出了二者的因果关系。

4.这首诗最突出的手法是对比,请举例分析。(3分)

【答案】对比手法在诗中用的很多,如颔联和颈联,运用对比,时间和空间上都有很大跳跃。“六军同驻马”与“七夕笑牵牛”两相对照,意义丰富,耐人寻味。尾联也包含强烈的对比,一方面是当了四十多年皇帝的唐玄宗保不住自己的宠妃,另一方面是作为普通百姓的卢家能够与妻子莫愁白头偕老,对比鲜明,意义深刻。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。“对比”手法已经明确指出,只需要在诗句中找出对比的内容就可以了。