部编版八年级下册语文【教学设计】《大自然的语言》

文档属性

| 名称 | 部编版八年级下册语文【教学设计】《大自然的语言》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 127.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-13 20:22:11 | ||

图片预览

文档简介

《大自然的语言》

教材分析

这篇文章是我国已故的著名气象、地理学家竺可桢写的介绍物候知识的说明文,课本将它编排在说明单元,一个首要的教学目的就是对说明文的知识进行巩固。根据部编版八年级下第二单元单元”理清说明顺序、筛选主要信息、读懂事理、分析推理方法”目的,确定了教材的重点、难点,并设计了预期教学目标(见后)。力求在本课的教学中,引导学生善于发现问题、思考问题、质疑激趣。

教学目标

1. 了解什么是物候和物候学,进行物候研究对于发展农业、工业生产等的重要意义。把握课文的内容;

2. 进一步掌握说明方法和作用;

3. 说明文语言的特点;

4. 学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法;

5. 学会观察自然,培养热爱大自然的情感。

教学重难点

学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法。

课前准备

观看有关于物候现象的图片,对文章提及的内容有一些感性认识。

课时安排

2课时。

教学过程

第一课时

(一)创设情境,导入新课。

请学生观察图片,说说不同节气观察到的自然变化,可以联系一些古代诗词和诗歌意象

大自然是美丽的,大自然有许多值得我们去探究的东西。有一位老爷爷就喜欢观察大自然,每天早上都去观察,并且认真记录。他从中发现了许多有价值的东西,发展了我国的气象事业,他就是著名的科学家竺可桢。今天我们就来学习他的《大自然的语言》,看一看大自然告诉了竺爷爷什么?竺爷爷又想告诉我们什么?

(二)整体感知。

阅读说明文,首先要对说明的内容有个整体的了解,那就请同学们来默读课文,边读边想:文章写的是什么?

生听,思考回答。(物候-让学生了解说明对象)

(三)明确目标。

1. 学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法。

2. 掌握举例子、作比较和打比方的说明方法。

3. 体会说明文语言的特点。

4. 了解说明方法的作用。

(四)引导学生认识本文的顺序。

刚才大家已经明确本文介绍的是物候方面的知识,请大家用五分钟速读课文,看一看文章从哪些方面来介绍物候的?

方法指导:①抓住关键字词与句子 ②注意暗示性的词语 ③理解段落之间的衔接

(五)初读课文,回答下列问题。

1.什么叫物候?

2.什么叫物候学?

3.物候观测对农业有什么重要意义?

4.决定物候现象来临的因素有哪些?

5.研究物候学有何意义?

速读课文,讨论并筛选归纳答案。 (默读 动笔 不指读 初步思考 抛出五个问题)

1.什么叫物候?

草木荣枯,候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候。

2.什么叫物候学?

利用物候来研究农业生产的科学,就是物候学。

3.物候观测对农业有什么重要意义?

物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对生物的影响,应用在农事上,比较简便,容易掌握。

4.决定物候现象来临的因素有哪些?

纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

5. 研究物候学有什么意义?

预报农时,安排播种日期;

安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;

引种植物到物候条件相同的地区;

避免或减轻害虫的侵害;

便利山区的农业发展。

(六)深入思考。

为获取信息做的科学类阅读和语文课学习阅读有什么区别?

先来看词典对”物候”的解释:

主要指动、植物的生长、发育、活动规律与非生物变化对节候的反应。例如:植物的冬芽萌动、抽叶开花、落实、落叶,动物的蛰眠、复苏、始鸣、交配、繁育、换毛、迁徙等均与节候有密切关系。非生物现象,例如:始霜、始雪、始冻、解冻等,也属物候现象。

再来看课文:

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:”阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。

比较写作意图。

词典中”物候”的释义:

由专家撰写,向大众精确解释,力求全面、客观、准确,不带感彩。

竺可桢的科普说明文:

目的是知道农事活动,面对广大劳动群众,描写带有温情,力求使抽象的道理被介绍得具体可感。

(七)你能给课文换种问法吗?

1.什么叫物候?文中是怎么解释的?与《词典》中的”物候”相比较,二者用语有什么区别?

2.作者为什么要这么写?请在文中找到依据。

3.物候现象来临的因素有四种,请你以其中一种为例,说说作者是如何说明的。

4.作者是怎样用准确的语言把一门复杂的学科介绍清楚的?请举例说明。

5.文章的这种写法对我们有怎样的启示?

第二课时

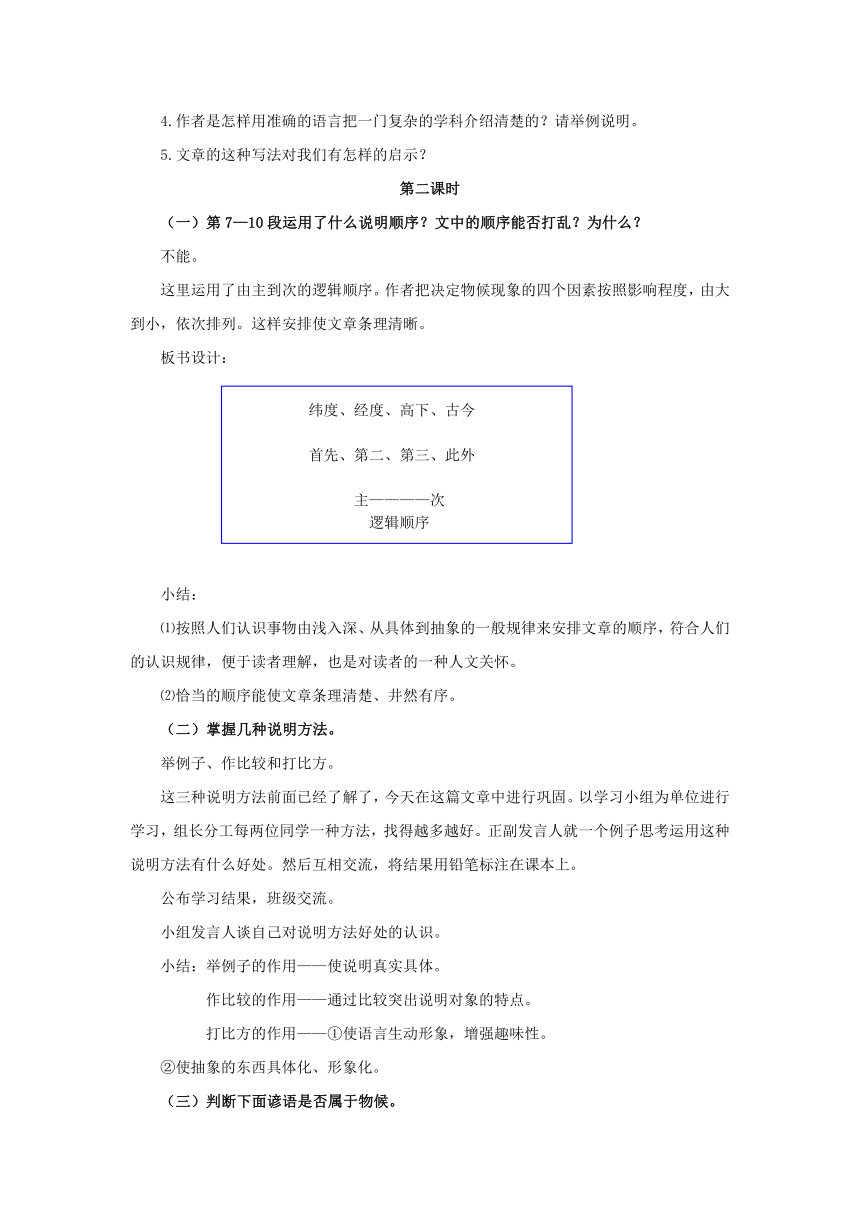

(一)第7—10段运用了什么说明顺序?文中的顺序能否打乱?为什么?

不能。

这里运用了由主到次的逻辑顺序。作者把决定物候现象的四个因素按照影响程度,由大到小,依次排列。这样安排使文章条理清晰。

板书设计:

小结:

⑴按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章的顺序,符合人们的认识规律,便于读者理解,也是对读者的一种人文关怀。

⑵恰当的顺序能使文章条理清楚、井然有序。

(二)掌握几种说明方法。

举例子、作比较和打比方。

这三种说明方法前面已经了解了,今天在这篇文章中进行巩固。以学习小组为单位进行学习,组长分工每两位同学一种方法,找得越多越好。正副发言人就一个例子思考运用这种说明方法有什么好处。然后互相交流,将结果用铅笔标注在课本上。

公布学习结果,班级交流。

小组发言人谈自己对说明方法好处的认识。

小结:举例子的作用——使说明真实具体。

作比较的作用——通过比较突出说明对象的特点。

打比方的作用——①使语言生动形象,增强趣味性。

②使抽象的东西具体化、形象化。

(三)判断下面谚语是否属于物候。

雨中闻蝉叫,预告晴天到。

清明前,开秧田。

柳毛开花,点豆种瓜。

馒头云,天气晴。

草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

蚯蚓路上爬,雨水乱如麻。

泥鳅静,天气晴。

猪衔草,寒潮到。

鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。

燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。

龟背潮,下雨兆。

(四)判断一下造成这些差异的原因。

早春三四月间:南京桃花要比北京早开20天 。(纬度)

大连的连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。(海陆——经度)

济南苹果开花在四月中旬或谷雨节,烟台要到立夏。(海陆——经度)

秋冬之交:山脚有霜而山腰反无霜;在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜。(高下)

1741到1750年十年平均同1921到1930年十年平均的春初七种乔木,抽青和开花日期比较,后者比前者早九天。(古今)

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。(高下)

两个月前,在广州,看见了玉兰花;

两个月后,在北京,又看见了玉兰花;玉兰花呀,我说,你走的真慢哪?费了两个月工夫,你才到了京华。 —郭沫若《玉兰和红杏》(纬度)

(五)给下列语句排序。

(1)再过两个月,燕子翩然归来,不久,布谷鸟也来了。

(2)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

(3)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(4)到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。

(5)到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。

(6)冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

(7)北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也销声匿迹。

(8)于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。

26184753

2立春6冬天到春天的转变1暖和了春天候鸟飞回8转入夏天4秋天7逐渐变冷5过渡到冬天3循环

(1)物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。

(2)此外还有多方面的意义,物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子日期,很有参考价值

(3)我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况有很多地方还有待调查。

(4)还可以用来引种植物到物候条件相同的地区

(5)物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。

(6)也可以用来避免或减轻害虫的侵害。

(7)为了便利山区农业的发展,开展山区物候观测是必要的。

1524637

1通过作比较总说物候学类似什么5首先2此外4还可以(前面说安排农作物区划 后面说引种 递进)6也可以(种了再防虫)3介绍山区农作物耕种难度7解决这个难题要开展观测

排序题做题应关注:

1. 时间顺序(春夏秋冬)

2. 逻辑顺序(由主要到次要的逻辑顺序)

3. 标志性词语:如“再”“还”“于是”“……之后”“如此看来”“诸如此类”“总之”“首先”“此外”“也”……

4. 重视自己的初印象,相信自己的语感。

(六)引导学生阅读第一、二段,体会说明文语言的特点。

学生默读课文1、2段,思考

1.第一、二段写了什么

2.语言具有什么特点

3.这样写起着什么作用

【第一段,以生动的写景笔调,写出了一年四季不同的自然现象。文章并不提“物候”二字,而从常见的自然现象写起,完全符合人们由浅入深,从现象到本质这一认识过程。同时,在写法上有如向读者展示出一幅幅四季风景图,将各个季节的物候现象描述得有声有色,使读者在不知不觉中对物候现象产生了兴趣。文章用“过后”、“再过”、“不久”、“于是转入”、“到了”、“准备迎接”等词语表示时间的推移,灵活而不呆板。这一段中描写四季的词语不仅准确、生动、形象,而且配合十分恰当。如“大地” ----“苏醒”, “草木”-----“萌发”,“花”----“次第开放”(写春天); “植物”----“孕育果实”(写夏天); “昆虫”---“销声匿迹”(写秋天);“衰草连天”, “风雪载途”(写冬天),让读者知道了物候的种种现象。为进一步说明物候作了铺垫。

第二段,第一句是全段的中心,说明了“草木荣枯,候鸟去来”等自然现象同农事 的关系。第二、三句列举了三个例子,写出了否花“传语”、桃花“暗示”和布谷鸟“唱歌”与农事的关系,用拟人的笔调写来,十分生动,情趣盎然。】

引导学生自结:说明文虽然不同于文学作品,但也不能写得呆板枯燥,也要推敲词句,尽可能做到既通俗易懂又生动活泼。当然,我们必须不能因追求生动而失掉了”准确”,因为”准确性”才是说明文语言的基本要求。

(七)学生各自轻声读课文,体会内容及语言特点、熟悉说明方法。

(八)课堂总结。

1.谈谈课文从一年四季的自然现象说起,对介绍物候知识的作用。

(1)由表及里、由浅入深的将物候这种科学知识说得通俗易懂。(说明顺序的选择)

(2)描写生动丰富的自然现象,有如展示一幅幅精彩动人的四季风景画,引起读者对物候知识的兴趣。(本文语言特点)

(3)以四季为序,显示了物候现象同气候的关系,从而使读者理解物候现象是有规律可循的。(帮助读者对说明对象进行理解)

2. 判断下列句子使用的说明方法,并指出使用它们的好处。

⑴如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。 ( )

⑵又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。( )

⑶花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 ( )

请你想一想:本节课的预期目标你达成了吗?

(九)作业。

1. 古今中外,有许多科学发现都是经过仔细观察,认真思考得来的。请你利用你所能掌握的资料来源查找这一类的科学故事,与大家分享。

2. 春暖花开,夏日炎炎,秋高气爽,冬雪皑皑,这些物候现象就在我们身边。请你认真观察一下,看看有什么发现,告诉大家。欢迎你将自己的发现写下来,在”知乎”等网站的相关的科学讨论区,请专家指点。

(十)板书设计。

纬度、经度、高下、古今

首先、第二、第三、此外

主————次

逻辑顺序

春--苏醒、融化、萌发、次第、翩然

自然现象 夏--孕育 大自然的语言

(物候) 秋--成熟、销声匿迹、衰草连天

冬--风雪载途

教材分析

这篇文章是我国已故的著名气象、地理学家竺可桢写的介绍物候知识的说明文,课本将它编排在说明单元,一个首要的教学目的就是对说明文的知识进行巩固。根据部编版八年级下第二单元单元”理清说明顺序、筛选主要信息、读懂事理、分析推理方法”目的,确定了教材的重点、难点,并设计了预期教学目标(见后)。力求在本课的教学中,引导学生善于发现问题、思考问题、质疑激趣。

教学目标

1. 了解什么是物候和物候学,进行物候研究对于发展农业、工业生产等的重要意义。把握课文的内容;

2. 进一步掌握说明方法和作用;

3. 说明文语言的特点;

4. 学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法;

5. 学会观察自然,培养热爱大自然的情感。

教学重难点

学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法。

课前准备

观看有关于物候现象的图片,对文章提及的内容有一些感性认识。

课时安排

2课时。

教学过程

第一课时

(一)创设情境,导入新课。

请学生观察图片,说说不同节气观察到的自然变化,可以联系一些古代诗词和诗歌意象

大自然是美丽的,大自然有许多值得我们去探究的东西。有一位老爷爷就喜欢观察大自然,每天早上都去观察,并且认真记录。他从中发现了许多有价值的东西,发展了我国的气象事业,他就是著名的科学家竺可桢。今天我们就来学习他的《大自然的语言》,看一看大自然告诉了竺爷爷什么?竺爷爷又想告诉我们什么?

(二)整体感知。

阅读说明文,首先要对说明的内容有个整体的了解,那就请同学们来默读课文,边读边想:文章写的是什么?

生听,思考回答。(物候-让学生了解说明对象)

(三)明确目标。

1. 学习按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章顺序的方法。

2. 掌握举例子、作比较和打比方的说明方法。

3. 体会说明文语言的特点。

4. 了解说明方法的作用。

(四)引导学生认识本文的顺序。

刚才大家已经明确本文介绍的是物候方面的知识,请大家用五分钟速读课文,看一看文章从哪些方面来介绍物候的?

方法指导:①抓住关键字词与句子 ②注意暗示性的词语 ③理解段落之间的衔接

(五)初读课文,回答下列问题。

1.什么叫物候?

2.什么叫物候学?

3.物候观测对农业有什么重要意义?

4.决定物候现象来临的因素有哪些?

5.研究物候学有何意义?

速读课文,讨论并筛选归纳答案。 (默读 动笔 不指读 初步思考 抛出五个问题)

1.什么叫物候?

草木荣枯,候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候。

2.什么叫物候学?

利用物候来研究农业生产的科学,就是物候学。

3.物候观测对农业有什么重要意义?

物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对生物的影响,应用在农事上,比较简便,容易掌握。

4.决定物候现象来临的因素有哪些?

纬度、经度、高下的差异和古今的差异。

5. 研究物候学有什么意义?

预报农时,安排播种日期;

安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;

引种植物到物候条件相同的地区;

避免或减轻害虫的侵害;

便利山区的农业发展。

(六)深入思考。

为获取信息做的科学类阅读和语文课学习阅读有什么区别?

先来看词典对”物候”的解释:

主要指动、植物的生长、发育、活动规律与非生物变化对节候的反应。例如:植物的冬芽萌动、抽叶开花、落实、落叶,动物的蛰眠、复苏、始鸣、交配、繁育、换毛、迁徙等均与节候有密切关系。非生物现象,例如:始霜、始雪、始冻、解冻等,也属物候现象。

再来看课文:

几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:”阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。

比较写作意图。

词典中”物候”的释义:

由专家撰写,向大众精确解释,力求全面、客观、准确,不带感彩。

竺可桢的科普说明文:

目的是知道农事活动,面对广大劳动群众,描写带有温情,力求使抽象的道理被介绍得具体可感。

(七)你能给课文换种问法吗?

1.什么叫物候?文中是怎么解释的?与《词典》中的”物候”相比较,二者用语有什么区别?

2.作者为什么要这么写?请在文中找到依据。

3.物候现象来临的因素有四种,请你以其中一种为例,说说作者是如何说明的。

4.作者是怎样用准确的语言把一门复杂的学科介绍清楚的?请举例说明。

5.文章的这种写法对我们有怎样的启示?

第二课时

(一)第7—10段运用了什么说明顺序?文中的顺序能否打乱?为什么?

不能。

这里运用了由主到次的逻辑顺序。作者把决定物候现象的四个因素按照影响程度,由大到小,依次排列。这样安排使文章条理清晰。

板书设计:

小结:

⑴按照人们认识事物由浅入深、从具体到抽象的一般规律来安排文章的顺序,符合人们的认识规律,便于读者理解,也是对读者的一种人文关怀。

⑵恰当的顺序能使文章条理清楚、井然有序。

(二)掌握几种说明方法。

举例子、作比较和打比方。

这三种说明方法前面已经了解了,今天在这篇文章中进行巩固。以学习小组为单位进行学习,组长分工每两位同学一种方法,找得越多越好。正副发言人就一个例子思考运用这种说明方法有什么好处。然后互相交流,将结果用铅笔标注在课本上。

公布学习结果,班级交流。

小组发言人谈自己对说明方法好处的认识。

小结:举例子的作用——使说明真实具体。

作比较的作用——通过比较突出说明对象的特点。

打比方的作用——①使语言生动形象,增强趣味性。

②使抽象的东西具体化、形象化。

(三)判断下面谚语是否属于物候。

雨中闻蝉叫,预告晴天到。

清明前,开秧田。

柳毛开花,点豆种瓜。

馒头云,天气晴。

草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

蚯蚓路上爬,雨水乱如麻。

泥鳅静,天气晴。

猪衔草,寒潮到。

鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。

燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。

龟背潮,下雨兆。

(四)判断一下造成这些差异的原因。

早春三四月间:南京桃花要比北京早开20天 。(纬度)

大连的连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。(海陆——经度)

济南苹果开花在四月中旬或谷雨节,烟台要到立夏。(海陆——经度)

秋冬之交:山脚有霜而山腰反无霜;在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜。(高下)

1741到1750年十年平均同1921到1930年十年平均的春初七种乔木,抽青和开花日期比较,后者比前者早九天。(古今)

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。(高下)

两个月前,在广州,看见了玉兰花;

两个月后,在北京,又看见了玉兰花;玉兰花呀,我说,你走的真慢哪?费了两个月工夫,你才到了京华。 —郭沫若《玉兰和红杏》(纬度)

(五)给下列语句排序。

(1)再过两个月,燕子翩然归来,不久,布谷鸟也来了。

(2)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

(3)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(4)到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。

(5)到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。

(6)冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。

(7)北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也销声匿迹。

(8)于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。

26184753

2立春6冬天到春天的转变1暖和了春天候鸟飞回8转入夏天4秋天7逐渐变冷5过渡到冬天3循环

(1)物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。

(2)此外还有多方面的意义,物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子日期,很有参考价值

(3)我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况有很多地方还有待调查。

(4)还可以用来引种植物到物候条件相同的地区

(5)物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。

(6)也可以用来避免或减轻害虫的侵害。

(7)为了便利山区农业的发展,开展山区物候观测是必要的。

1524637

1通过作比较总说物候学类似什么5首先2此外4还可以(前面说安排农作物区划 后面说引种 递进)6也可以(种了再防虫)3介绍山区农作物耕种难度7解决这个难题要开展观测

排序题做题应关注:

1. 时间顺序(春夏秋冬)

2. 逻辑顺序(由主要到次要的逻辑顺序)

3. 标志性词语:如“再”“还”“于是”“……之后”“如此看来”“诸如此类”“总之”“首先”“此外”“也”……

4. 重视自己的初印象,相信自己的语感。

(六)引导学生阅读第一、二段,体会说明文语言的特点。

学生默读课文1、2段,思考

1.第一、二段写了什么

2.语言具有什么特点

3.这样写起着什么作用

【第一段,以生动的写景笔调,写出了一年四季不同的自然现象。文章并不提“物候”二字,而从常见的自然现象写起,完全符合人们由浅入深,从现象到本质这一认识过程。同时,在写法上有如向读者展示出一幅幅四季风景图,将各个季节的物候现象描述得有声有色,使读者在不知不觉中对物候现象产生了兴趣。文章用“过后”、“再过”、“不久”、“于是转入”、“到了”、“准备迎接”等词语表示时间的推移,灵活而不呆板。这一段中描写四季的词语不仅准确、生动、形象,而且配合十分恰当。如“大地” ----“苏醒”, “草木”-----“萌发”,“花”----“次第开放”(写春天); “植物”----“孕育果实”(写夏天); “昆虫”---“销声匿迹”(写秋天);“衰草连天”, “风雪载途”(写冬天),让读者知道了物候的种种现象。为进一步说明物候作了铺垫。

第二段,第一句是全段的中心,说明了“草木荣枯,候鸟去来”等自然现象同农事 的关系。第二、三句列举了三个例子,写出了否花“传语”、桃花“暗示”和布谷鸟“唱歌”与农事的关系,用拟人的笔调写来,十分生动,情趣盎然。】

引导学生自结:说明文虽然不同于文学作品,但也不能写得呆板枯燥,也要推敲词句,尽可能做到既通俗易懂又生动活泼。当然,我们必须不能因追求生动而失掉了”准确”,因为”准确性”才是说明文语言的基本要求。

(七)学生各自轻声读课文,体会内容及语言特点、熟悉说明方法。

(八)课堂总结。

1.谈谈课文从一年四季的自然现象说起,对介绍物候知识的作用。

(1)由表及里、由浅入深的将物候这种科学知识说得通俗易懂。(说明顺序的选择)

(2)描写生动丰富的自然现象,有如展示一幅幅精彩动人的四季风景画,引起读者对物候知识的兴趣。(本文语言特点)

(3)以四季为序,显示了物候现象同气候的关系,从而使读者理解物候现象是有规律可循的。(帮助读者对说明对象进行理解)

2. 判断下列句子使用的说明方法,并指出使用它们的好处。

⑴如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。 ( )

⑵又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。( )

⑶花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 ( )

请你想一想:本节课的预期目标你达成了吗?

(九)作业。

1. 古今中外,有许多科学发现都是经过仔细观察,认真思考得来的。请你利用你所能掌握的资料来源查找这一类的科学故事,与大家分享。

2. 春暖花开,夏日炎炎,秋高气爽,冬雪皑皑,这些物候现象就在我们身边。请你认真观察一下,看看有什么发现,告诉大家。欢迎你将自己的发现写下来,在”知乎”等网站的相关的科学讨论区,请专家指点。

(十)板书设计。

纬度、经度、高下、古今

首先、第二、第三、此外

主————次

逻辑顺序

春--苏醒、融化、萌发、次第、翩然

自然现象 夏--孕育 大自然的语言

(物候) 秋--成熟、销声匿迹、衰草连天

冬--风雪载途

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读