分子和原子(第1课时)

图片预览

文档简介

分子和原子(第1课时)

一、教学目标

1、知识与技能目标

(1)能够说出物质是由分子、原子等微小粒子构成的,而分子又是由原子构成的。

(2)能够说出分子是在不停地运动的,分子间是有空隙的这些特性。

2、过程与方法目标

(1)通过课堂实验的演示与分析,掌握从实验现象中发现问题、分析问题、解决问题的方法。

(2)通过小组交流地展开,学会团对合作的学习方法。

3、情感态度与价值观目标

(1)通过介绍物质是由微观的粒子构成的这一概念,逐渐提高抽象思维能力。

(2)通过本节课的学习,逐渐养成严谨的学习态度和实事求是的科学精神。

二、教学重难点分析

1、教学重点

熟练掌握分子的一般特性,构建抽象模型。

2、教学难点

如何引导学生从直观思维过度到微观思维,树立构建模型的思想。

三、教学方法

结合实验演示法、谈话法和探究性学习法,并适时的运用多媒体辅助教学。

四、教学准备

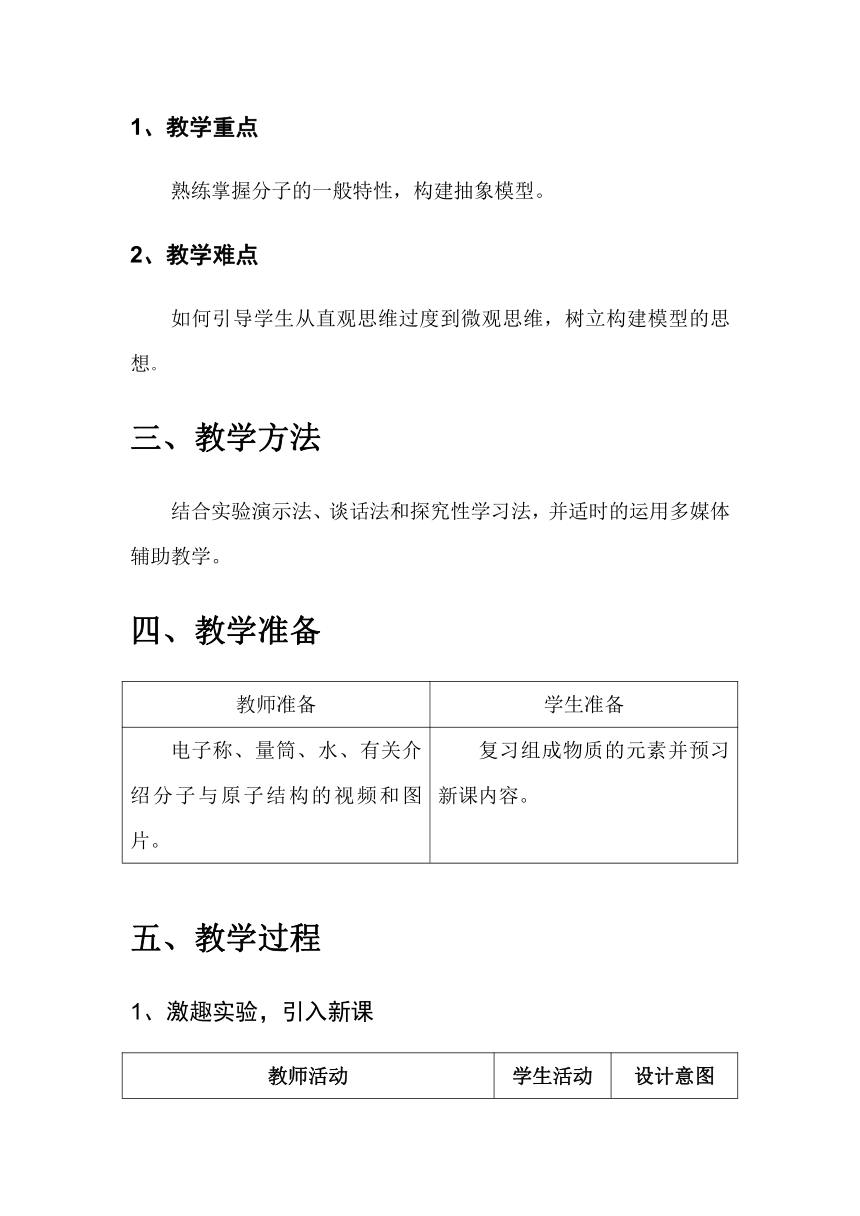

教师准备 学生准备

电子称、量筒、水、有关介绍分子与原子结构的视频和图片。 复习组成物质的元素并预习新课内容。

五、教学过程

1、激趣实验,引入新课

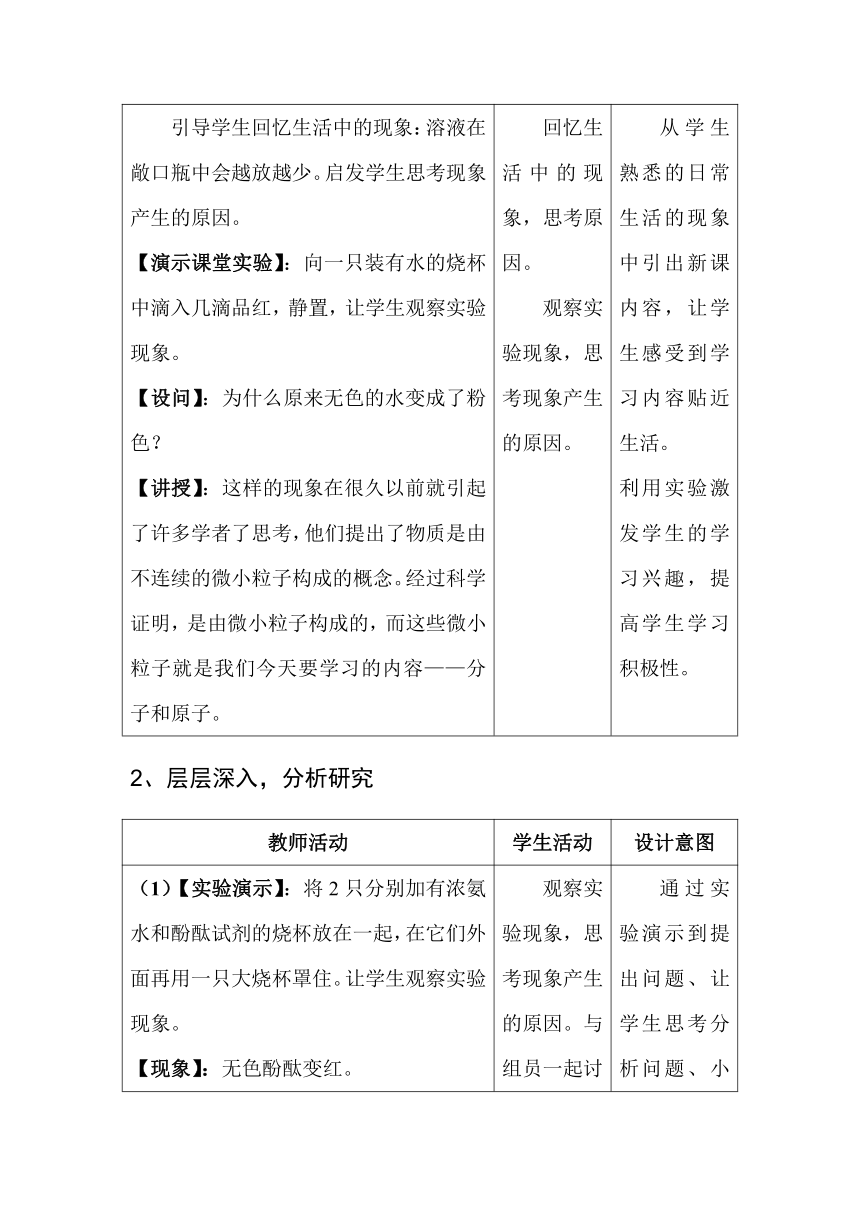

教师活动 学生活动 设计意图

引导学生回忆生活中的现象:溶液在敞口瓶中会越放越少。启发学生思考现象产生的原因。【演示课堂实验】:向一只装有水的烧杯中滴入几滴品红,静置,让学生观察实验现象。【设问】:为什么原来无色的水变成了粉色?【讲授】:这样的现象在很久以前就引起了许多学者了思考,他们提出了物质是由不连续的微小粒子构成的概念。经过科学证明,是由微小粒子构成的,而这些微小粒子就是我们今天要学习的内容——分子和原子。 回忆生活中的现象,思考原因。观察实验现象,思考现象产生的原因。 从学生熟悉的日常生活的现象中引出新课内容,让学生感受到学习内容贴近生活。利用实验激发学生的学习兴趣,提高学生学习积极性。

2、层层深入,分析研究

教师活动 学生活动 设计意图

(1)【实验演示】:将2只分别加有浓氨水和酚酞试剂的烧杯放在一起,在它们外面再用一只大烧杯罩住。让学生观察实验现象。【现象】:无色酚酞变红。引导学生思考原因,以小组讨论的形式展开。【得出结论】:分子是不规则运动的。【继续发问】:分子的不规则运动会与什么有关呢?【演示实验】:设置2组2只分别加有浓氨水和酚酞试剂的烧杯放在一起,在它们外面再用一只大烧杯罩住的装置,但在其中一组中的大烧杯中加一个点燃的酒精灯。让学生观察实验现象。【现象】:有酒精灯的一组中的无色酚酞先变红。【提问】:这说明分子的不规则运动与什么有关呢?【由学生回答得出结论】:分子的不规则运动与温度有关。让学生举几个生活中运用温度来提高或降低分子的不规则运动速率的例子。(2)【设问】:请同学们思考一下,50毫升的水加入50毫升的酒精中,得到的总体积有多少?【演示实验】:将50毫升的水加入50毫升的酒精中。【提问】:结果体积是多少?(请学生上讲台读数)引导学生思考原因,以小组讨论的形式展开。【得出结论】:分子之间存在间隙。 观察实验现象,思考现象产生的原因。与组员一起讨论。观察实验现象,思考与自己设想不一样的原因。与组员一起讨论。举例子回答问题。观察实验现象,思考与自己设想不一样的原因。与组员一起讨论。 通过实验演示到提出问题、让学生思考分析问题、小组讨论解决问题的形式,能让学生掌握科学探究的方法,培养学生的团队协作意识,锻炼学生的语言表达能力。

3、团结协作,总结结果

教师活动 学生活动 设计意图

以提问的方式让学生自己总结本节课的内容,对学生的回答给予补充和完善。 总结出:一、物质是由不连续的微小粒子分子、原子等构成的。二、分子有2个特性:分子规则运动的,且运动快慢与温度有关。分子间是有间隙的。 让学生自己构建知识框架,加深学生对课堂知识的理解,更便于学生记忆。

4、课堂练习,小试身手

针对教学内容利用多媒体放映几道练习题。如:选择题

将10毫升汽油与30毫升柴油混合后,总体积为多少?

A。40毫升 B。30毫升 C。小于40毫升 D。小于40毫升

【设计意图】:帮助学生及时巩固学习内容,并便于老师了解学生的掌握情况,对于学生所暴露出来的问题给予强调和说明。

5、拓展知识,开阔视眼

结合教材内容和学生的兴趣爱好,为学生提供一些课外知识,如向学生介绍一些现代分子技术。

【设计意图】:开阔学生的眼界,也缓解一些知识层次教高的学生“吃不饱”的现象。

6、结束讲课,布置作业

(1)搜集一些有关分子运动的例子。

(2)完成作业本的相关部分。

六、板书设计

分子和原子

1、 物质的组成

物质是又分子和原子组成的。

2、 分子的特性

1、 分子是不规则运动的(运动快慢与温度有关)

2、 分子之间有间隙

一、教学目标

1、知识与技能目标

(1)能够说出物质是由分子、原子等微小粒子构成的,而分子又是由原子构成的。

(2)能够说出分子是在不停地运动的,分子间是有空隙的这些特性。

2、过程与方法目标

(1)通过课堂实验的演示与分析,掌握从实验现象中发现问题、分析问题、解决问题的方法。

(2)通过小组交流地展开,学会团对合作的学习方法。

3、情感态度与价值观目标

(1)通过介绍物质是由微观的粒子构成的这一概念,逐渐提高抽象思维能力。

(2)通过本节课的学习,逐渐养成严谨的学习态度和实事求是的科学精神。

二、教学重难点分析

1、教学重点

熟练掌握分子的一般特性,构建抽象模型。

2、教学难点

如何引导学生从直观思维过度到微观思维,树立构建模型的思想。

三、教学方法

结合实验演示法、谈话法和探究性学习法,并适时的运用多媒体辅助教学。

四、教学准备

教师准备 学生准备

电子称、量筒、水、有关介绍分子与原子结构的视频和图片。 复习组成物质的元素并预习新课内容。

五、教学过程

1、激趣实验,引入新课

教师活动 学生活动 设计意图

引导学生回忆生活中的现象:溶液在敞口瓶中会越放越少。启发学生思考现象产生的原因。【演示课堂实验】:向一只装有水的烧杯中滴入几滴品红,静置,让学生观察实验现象。【设问】:为什么原来无色的水变成了粉色?【讲授】:这样的现象在很久以前就引起了许多学者了思考,他们提出了物质是由不连续的微小粒子构成的概念。经过科学证明,是由微小粒子构成的,而这些微小粒子就是我们今天要学习的内容——分子和原子。 回忆生活中的现象,思考原因。观察实验现象,思考现象产生的原因。 从学生熟悉的日常生活的现象中引出新课内容,让学生感受到学习内容贴近生活。利用实验激发学生的学习兴趣,提高学生学习积极性。

2、层层深入,分析研究

教师活动 学生活动 设计意图

(1)【实验演示】:将2只分别加有浓氨水和酚酞试剂的烧杯放在一起,在它们外面再用一只大烧杯罩住。让学生观察实验现象。【现象】:无色酚酞变红。引导学生思考原因,以小组讨论的形式展开。【得出结论】:分子是不规则运动的。【继续发问】:分子的不规则运动会与什么有关呢?【演示实验】:设置2组2只分别加有浓氨水和酚酞试剂的烧杯放在一起,在它们外面再用一只大烧杯罩住的装置,但在其中一组中的大烧杯中加一个点燃的酒精灯。让学生观察实验现象。【现象】:有酒精灯的一组中的无色酚酞先变红。【提问】:这说明分子的不规则运动与什么有关呢?【由学生回答得出结论】:分子的不规则运动与温度有关。让学生举几个生活中运用温度来提高或降低分子的不规则运动速率的例子。(2)【设问】:请同学们思考一下,50毫升的水加入50毫升的酒精中,得到的总体积有多少?【演示实验】:将50毫升的水加入50毫升的酒精中。【提问】:结果体积是多少?(请学生上讲台读数)引导学生思考原因,以小组讨论的形式展开。【得出结论】:分子之间存在间隙。 观察实验现象,思考现象产生的原因。与组员一起讨论。观察实验现象,思考与自己设想不一样的原因。与组员一起讨论。举例子回答问题。观察实验现象,思考与自己设想不一样的原因。与组员一起讨论。 通过实验演示到提出问题、让学生思考分析问题、小组讨论解决问题的形式,能让学生掌握科学探究的方法,培养学生的团队协作意识,锻炼学生的语言表达能力。

3、团结协作,总结结果

教师活动 学生活动 设计意图

以提问的方式让学生自己总结本节课的内容,对学生的回答给予补充和完善。 总结出:一、物质是由不连续的微小粒子分子、原子等构成的。二、分子有2个特性:分子规则运动的,且运动快慢与温度有关。分子间是有间隙的。 让学生自己构建知识框架,加深学生对课堂知识的理解,更便于学生记忆。

4、课堂练习,小试身手

针对教学内容利用多媒体放映几道练习题。如:选择题

将10毫升汽油与30毫升柴油混合后,总体积为多少?

A。40毫升 B。30毫升 C。小于40毫升 D。小于40毫升

【设计意图】:帮助学生及时巩固学习内容,并便于老师了解学生的掌握情况,对于学生所暴露出来的问题给予强调和说明。

5、拓展知识,开阔视眼

结合教材内容和学生的兴趣爱好,为学生提供一些课外知识,如向学生介绍一些现代分子技术。

【设计意图】:开阔学生的眼界,也缓解一些知识层次教高的学生“吃不饱”的现象。

6、结束讲课,布置作业

(1)搜集一些有关分子运动的例子。

(2)完成作业本的相关部分。

六、板书设计

分子和原子

1、 物质的组成

物质是又分子和原子组成的。

2、 分子的特性

1、 分子是不规则运动的(运动快慢与温度有关)

2、 分子之间有间隙

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化