2018年高考语文之高频考点解密25+自然科学类文本阅读

文档属性

| 名称 | 2018年高考语文之高频考点解密25+自然科学类文本阅读 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 548.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

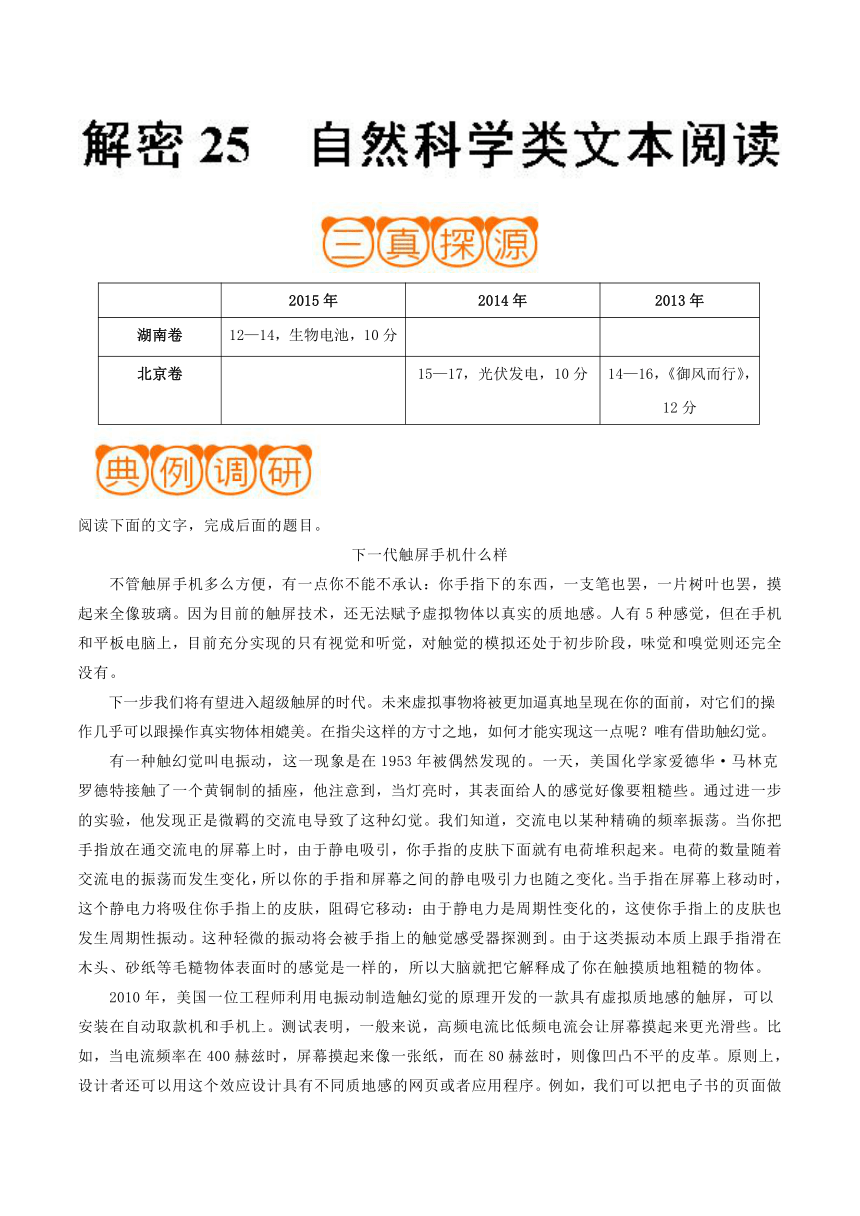

2015年

2014年

2013年

湖南卷

12—14,生物电池,10分

北京卷

15—17,光伏发电,10分

14—16,《御风而行》,12分

阅读下面的文字,完成后面的题目。

下一代触屏手机什么样

不管触屏手机多么方便,有一点你不能不承认:你手指下的东西,一支笔也罢,一片树叶也罢,摸起来全像玻璃。因为目前的触屏技术,还无法赋予虚拟物体以真实的质地感。人有5种感觉,但在手机和平板电脑上,目前充分实现的只有视觉和听觉,对触觉的模拟还处于初步阶段,味觉和嗅觉则还完全没有。

下一步我们将有望进入超级触屏的时代。未来虚拟事物将被更加逼真地呈现在你的面前,对它们的操作几乎可以跟操作真实物体相媲美。在指尖这样的方寸之地,如何才能实现这一点呢?唯有借助触幻觉。

有一种触幻觉叫电振动,这一现象是在1953年被偶然发现的。一天,美国化学家爱德华·马林克罗德特接触了一个黄铜制的插座,他注意到,当灯亮时,其表面给人的感觉好像要粗糙些。通过进一步的实验,他发现正是微羁的交流电导致了这种幻觉。我们知道,交流电以某种精确的频率振荡。当你把手指放在通交流电的屏幕上时,由于静电吸引,你手指的皮肤下面就有电荷堆积起来。电荷的数量随着交流电的振荡而发生变化,所以你的手指和屏幕之间的静电吸引力也随之变化。当手指在屏幕上移动时,这个静电力将吸住你手指上的皮肤,阻碍它移动:由于静电力是周期性变化的,这使你手指上的皮肤也发生周期性振动。这种轻微的振动将会被手指上的触觉感受器探测到。由于这类振动本质上跟手指滑在木头、砂纸等毛糙物体表面时的感觉是一样的,所以大脑就把它解释成了你在触摸质地粗糙的物体。

2010年,美国一位工程师利用电振动制造触幻觉的原理开发的一款具有虚拟质地感的触屏,可以安装在自动取款机和手机上。测试表明,一般来说,高频电流比低频电流会让屏幕摸起来更光滑些。比如,当电流频率在400赫兹时,屏幕摸起来像一张纸,而在80赫兹时,则像凹凸不平的皮革。原则上,设计者还可以用这个效应设计具有不同质地感的网页或者应用程序。例如,我们可以把电子书的页面做得像真实的纸张那样粗糙。当然了,这种虚拟的质地感目前让人感觉还不太自然,但有一点可以肯定,未来的手机和平板电脑上,任何图标摸起来再不会千篇一律都像玻璃了。

在现实世界中,一个装满东西的筐总比没装东西时提起来更加费劲些。可是在手机和平板电脑上,一个文件夹不论是空的还是满的,用指尖拖动起来并没有区别。这说明,目前的触屏比起真实世界还缺少一样元素:力感。

美国科学家伊德·科格特正致力于改进虚拟键盘,使它用起来感觉更像真实的键盘:当你按下一个键的时候,你的手指会感到有一股轻微的抵挡力。科格特的设计也用到了电振动的原理。他设计的振动发生在两个方向:垂直于屏幕的方向和沿屏幕的水平方向。所以,最后的效果是两个方向上的振动合力。我们只要事先把两个振动调整到合适的“步调”(在物理学上称为相位),这股合力就可以把手指一瞬间推向左边,一瞬间推向右边。由于振动频率非常高,我们最后所能感觉到的平均效果是手指在垂直方向遇到了一股阻力。经测量,这个力大约为70毫牛顿,大致相当于按下一个真实的键时所受的抵挡力。通过这种技术,我们就可以在虚拟键盘上获得真实的按键体验。

总而言之,未来的触屏技术将极大改变我们跟数字世界打交道的方式。对于信息,我们将不再局限于看和听,还可以触摸。在真实世界日益虚拟化的同时,虚拟世界却日益真实化了。

(原文有删改)

1.下列关于“触幻觉”的表述,不正确的一项是( )

A.借助触幻觉,在触摸屏上,你手指下的任何东西,无论是看、听,还是触摸,都可以像一件真实的物品。

B.在指尖大小的地方,要达到对虚拟事物的操作与操作真实物体差不多的效果,唯有借助触幻觉。

C.灯亮时插座表面好像变粗糙了,手指在通交流电的屏幕上移动时会感受到轻微的振动,都可以表明正是交流电导致触幻觉的产生。

D.2010年,美国一位工程师利用电振动制造触幻觉的原理开发了一款可以安装在自动取款机和手机上的具有虚拟质地感的触屏。

【答案】A

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.人有5种感觉,但在手机和平板电脑上,目前充分实现的只有视觉和听觉,味觉和嗅觉还完全没有,而对触觉的模拟已经开始。

B.由于大脑能把手指皮肤的周期性振动解释成你在触摸质地粗糙的物体,所以这类振动本质上跟手指滑在毛糙物体表面时的感觉是一样的。

C.一般来说,高频电流比低频电流会让屏幕摸起来更光滑些。设计者可以用这个效应来设计具有不同质地感的网页或应用程序。

D.在触屏手机和平板电脑上,一个文件夹不论是空的还是满的,用指尖拖动起来并没有区别,这说明目前的触屏技术还无法让人产生力感。

【答案】B

误区警示

解答筛选并整合文中的信息类题,考生常陷入如下误区:

1.扩大或缩小范围。自然科学类文章中有很多表示范围的词语,如“全”“都”“大多”“只”“仅仅”“几乎”等,这些词语一般做修饰语,往往圈定了范围,不能被扩大或缩小,命题者常在此处设置干扰。

2.轻重倒置或夸大过度。自然科学类文章中有很多表示程度的词语,如“很”“最”“非常”“十分”“稍微”“不大”“有些”等,命题者常常故意轻重倒置或夸大过度。

3.混淆否定、肯定。自然科学类文章中常常有一些表达否定意味的词语,以准确表达自然科学发展的现状,如“切忌”“防止”等,命题者故意混淆否定、肯定。

4.混淆已然、未然。自然科学类文章中常常有表示时态的词语,如“目前”“已经”“早已”“曾经”“刚刚”“即将”“就要”等,命题者在命制选项时故意混淆已然、未然。

5.混淆偶然、必然。自然科学类文章中有很多表示偶然和必然的词语,如“或许”“可能”“大概”“也许”“必定”“必须”等,命题者在命制选项时故意混淆它们。

6.混淆语句间的关系。语句之间主要有因果、条件、假设、目的、转折、递进等关系,命题者将这些关系混淆或倒置来迷惑考生。如上题中的B项就因果倒置了。

技法点拨

解答自然科学类文章筛选并整合文中的信息类试题,考生可据题溯源,锁定相关信息,在阅读原文的基础上,仔细审读题干要求以及选项内容,然后据此在文中找到与选项内容相关的信息,然后把原文信息与选项内容进行逐字逐句对照,看哪个词被换了、删了,哪些词语、句子的顺序变了,哪些句子的意思变了,这样就能对选项的正确与否做出判断。如上题中的C项,将选项内容与原文信息对照后发现,选项内容虽然在原文的基础上删去了一些词句,但表述符合原文意思,是正确的。

3.根据原文内容,下列理解和分析准确的一项是( )

A.在即将到来的超级触屏时代,触屏手机将极大地丰富人们的触觉体验,使人们对虚拟事物的操作跟操作真实物体毫无差别。

B.科格特设计的振动发生在两个方向:垂直于屏幕的方向和沿屏幕的水平方向。而我们最后所能感觉到的平均效果是,手指在水平方向遇到了一股阻力。

C.在真实世界日益虚拟化的同时,虚拟世界却日益真实化了。因此,未来的世界将不会再有虚拟与真实的区别。

D.目前,利用电振动制造触幻觉的原理开发的具有虚拟质地感的触屏,它的虚拟质地感让人感觉还不太自然,有待进一步完善。

【答案】D

一、阅读下面的文字,完成后面的题目。

假如有一天,地球真的在巨大的毁灭性灾难中消失,而人类有足够的能力到达火星,那么人类真的可以把火星改造成第二个地球吗?目前已经有科学家致力于这项研究工作。

科学家预测,如果全部完成的话,火星的地球化改造将是一项非常庞大的工程。火星环境地球化的初级阶段需要几十年甚至上百年,将整个火星改造为类似于地球的居住地可能需要数千年的时间。那么,我们如何才能把像沙漠一样干燥的环境变成人类、植物和其他动物都可以生存的生机勃勃的环境呢?目前,人们已经提出了两种地球化的方法:一是利用大型轨道镜来反射太阳光,从而使火星表面升温;二是利用含有大量氨的小行星撞击火星来增加温室气体的含量。

美国宇航局目前正致力于开发一种太阳帆推进系统,该系统通过巨大的反光镜来利用太阳辐射,从而推动太空船在太空中的航行。这些巨大反光镜的另外一个用途就是:将它们放置在距火星32万公里处,利用这些镜子反射太阳辐射,从而提高火星的表面温度。科学家提议制造直径为250千米、覆盖面积超过密歇根湖的聚酯薄膜反光镜。这些巨大反光镜的重量将达20万吨,这意味着它们体型太大而无法从地球发射。不过,人们有可能利用在太空中找到的材料来建造这些反光镜。

如果把这样大小的镜子对准火星,它可以把火星小范围内的表面温度提高几摄氏度。想法是这样的:通过反光镜将阳光集中反射到火星两极的冰盖上,使那里的冰融化,释放出储存在冰内的二氧化碳。多年之后,气温上升将导致氯氟烃(CFC,这是一种空调或冰箱中存在的温室气体)等温室气体的释放。

太空科学家克里斯托弗·麦凯还提出了一个更加极端的方法来提高火星温度。他认为,用含有氨的巨大冰冻小行星猛烈撞击这颗红色星球,将会产生大量的温室气体和水。为了实现这一目标,需要在外太阳系的小行星上以某种方式安装热核火箭发动机。火箭将推动小行星以大约4千米/秒的速度运行,大约10年之后,火箭将停止运行,100亿吨重的小行星可以在无动力的条件下向着火星滑行。撞击时将产生大约1亿3千万兆瓦的能量。这些能量足够地球使用十年。

如果有可能控制一颗如此巨大的小行星撞击火星,那么一次碰撞产生的能量可以使火星的温度上升3摄氏度。温度的突然升高将造成大约一万亿吨的冰融化为水,这些水足够形成一个深1米、覆盖面积超过康涅狄格州的湖泊。50年内通过几次这样的碰撞,将会创造出温和的气候,还可以制造出足以覆盖星球表面25%的水。然而,每次小行星撞击所释放的能量相当于7万兆吨当量的氢弹,这将使人类在该星球上安家落户的时间推迟几百年。

虽然我们在21世纪内就可以到达火星,但是火星环境地球化这一想法的完全实现却可能需要几千年的时间。地球用了几十亿年的时间才变成了一个生机勃勃的星球,将火星环境改造得像地球一样并不是一项简单的工程。人类需要付出大量的智慧,并为此长期努力,才能创造一个适合居住的环境,并将生命送往寒冷干燥的火星世界。

(原文有删改)

1.下列关于“火星环境地球化”的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.火星环境地球化是指将火星环境改造成适合人类、植物和其他动物生存的环境。

B.火星环境地球化的初级阶段工程巨大,需要几十年甚至上百年,将整个火星改造为类似于地球居住地或许需要数千年的时间。

C.利用大型轨道镜来反射太阳光,从而使火星表面升温是火星环境地球化的方法之一。

D.和地球几十亿年的漫长演变过程相比,火星环境地球化肯定要容易得多。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.因为聚酯薄膜反光镜直径达250千米,覆盖面积超过密歇根湖,所以它们无法从地球发射。

B.反光镜是太阳帆推进系统的重要组成部分,它既可利用地球上的材料又可利用太空中的材料制造。

C.要让含有氨的巨大冰冻小行星猛烈撞击火星,需要在外太阳系的小行星上安装热核火箭发动机。

D.含有氨的小行星撞击火星将使火星的温度升高,经过多次碰撞之后,火星上将会形成温和的气候。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.如果没有太阳辐射,那么人类即使研制并成功安置了巨大的反光镜,也不可能提高火星的温度。

B.火星两极冰盖上的冰融化,就可以释放出储存在冰内的二氧化碳,进而使火星的表面温度上升。

C.利用小行星撞击火星会使人类在火星上安家落户的时间推迟几百年,原因是撞击时会释放巨大的能量。

D.火星环境地球化尚处于研究阶段,要想真正把火星改造为第二个地球,还需要人类付出大量的智慧,并为此长期努力。

二、阅读下面的文字,完成后面的题目。

①英国媒体称,根据一项针对地球深处地下物质的研究,地球上的生命或许源自深深的地下而非地表。

②英国《每日邮报》报道指出,研究人员已经发现了在地下深达五千米处生活和繁殖的微生物,这为35亿年前地球上的生命源自何处的问题提供了线索。这项研究表明,这些微生物可能已经在与地表隔绝的情况下生活了几十亿年。但更值得注意的是,尽管这些与世隔绝的生命形态分布在不同大陆,但都创造出了拥有相似基因的个体。

③研究人员发现,生活在北美和欧洲地下深处岩石缝隙中的微生物,与普林斯顿大学一个团队从约翰内斯堡地区一处矿井通道内地下深处岩石缝隙中获取的样本高度相似。其DNA序列也与在北美洲西北部海域和日本东北部海域岩石海床上发现的微生物相似。这表明,这些微生物是由一个共同的祖先进化而来的,而这个祖先就生活在地球生命起源的时代。

④密歇根州立大学的马特·施伦特说,现在还不清楚相似的微生物是如何散布到相距遥远的南非、北美和日本的。施伦特博士说:“两年前,我们还不太了解现在的地下微生物是怎样的,以及它们吃什么。自那以来进行的多项研究已经大幅扩充了这方面的数据。我们正在掌握的信息不仅包括在这些生态系统下发现的是什么种类的微生物,还包括在全球不同地点发现的微生物之间的某种一致性——目光所及之处,我们都看到了同样种类的微生物。”

⑤研究发现,这些生命形态不是依靠太阳光为生,而是通过氢与甲烷获取能量,这些化学燃料可以从高温高压环境下的某些种类的岩石中获得。人们容易理解为何远隔重洋的鸟类或鱼类有可能会相似,但想想在地下深处极度高温高压的坚硬岩石缝隙中,在相隔1.6万千米的不同地点,生活着几乎完全一样的微生物,这很挑战人的想象力。

⑥研究人员麦科洛姆说:“在某些很深的地方,例如深海热泉,那里环境变化剧烈,催生了多样化的生物群落。在其他一些地方,例如地下深处的缝隙,那里的生态系统是隔绝的,只有少数几种细菌能在那样严酷的条件下生存。”

⑦这一最新发现不同于以往的理论,即生命并非诞生于地表湖泊和海洋的“原生汤”中,而是诞生于地下岩石含水的微小缝隙内。

⑧而以往的理论认为,35.5亿至38亿年前,生命诞生于池塘或海洋中,起因是空气中的化学物质在某种形式能量的作用下生成氨基酸,而氨基酸可以构成蛋白质,然后再进化成地球上第一批生物种类。然而,这种假设存在一些问题,例如,当初地球表面存在强烈的紫外线辐射,它可以迅速摧毁暴露在阳光下的复杂生物分子。

⑨这些微生物有可能被用于医疗目的,因为科学家已经发现这些微生物可以承受120摄氏度的高温和比地面高出50倍的大气压。人们能够理解和描述这些现象,是得益于深碳观测计划对微生物学和地球化学数据的汇总与整合。

(原文有删改)

1.下列不属于“地球上的生命或许源自深深的地下”的依据的一项是( )

A.研究人员发现,生活在北美和欧洲地下深处岩石缝隙中的微生物,可能已经在与地表隔绝的情况下生活了几十亿年。

B.在欧洲地下深处岩石缝隙中的微生物和日本东北部海域岩石海床上发现的微生物的DNA序列相似。

C.由一个共同的祖先进化而来的彼此相似的微生物可以散布到相距遥远的南非、北美和日本。

D.在地下深达五千米处生活和繁殖的那些生命形态通过氢与甲烷获取能量,这些化学燃料可以从高温高压环境下的某些种类的岩石中获得。

2.下列对文章内容的理解,正确的一项是( )

A.微生物是由一个共同的祖先进化而来的,而这个祖先就生活在地球生命起源的时代。

B.人们不能够理解为什么在相隔1.6万千米的不同地点,竟然生活着几乎完全一样的微生物。

C.生命诞生于地下岩石含水的微小缝隙内的理论存在一些问题,例如,当初地球表面存在强烈的紫外线辐射,它可以迅速摧毁暴露在阳光下的复杂生物分子。

D.深碳观测计划对微生物学和地球化学数据的汇总与整合,有利于人们理解和描述某些微生物的特殊现象。

3.从全文看,下列表述不符合文章观点的一项是( )

A.那些生活在地下的生命形态的能量来源不是太阳光,而是高温高压下的某些种类的岩石形成的氢与甲烷这样的化学燃料。

B.在地下深处极度高温高压的坚硬岩石缝隙中,在相隔1万多千米的不同地点,生活着几乎完全一样的微生物,这种情景对人的想象力是一种考验。

C.35.5亿至38亿年前,生命诞生于池塘或海洋中,因为在某种形式能量的作用下,空气中的化学物质能够生成氨基酸,而氨基酸可以构成蛋白质,然后再进化成地球上第一批生物种类。

D.诞生于地下岩石含水的微小缝隙内的微生物可以承受120摄氏度的高温和比地面高出50倍的大气压,因此,这些微生物可能在医疗方面有利用的前景。

三、阅读下面的文字,完成后面的题目。

每隔10—11年,太阳活动便进入一次高峰期,其间,将产生太阳风。太阳风是因太阳能量的增加而使得自身活动加强,从而向广袤的空间释放大量带电粒子形成的高速粒子流,这也就是人们俗称的太阳“打喷嚏”。

由于太阳风中的气团的主要内容是带电的等离子体,并高速闯入太空,因此对地球的空间环境影响甚大。太阳风是股强大的夹带磁场的带电高能粒子流,它对包括地球在内的各行星磁场有不可忽视的干扰,而地球正是靠自身磁场的作用才免受太阳风直接袭击的。地球磁场被干扰,地球人造卫星可能方向失控、通信系统短路……有些科学家认为:太阳风袭来时,仍有一部分太阳高能粒子会穿越地球磁层并沿磁力线集中到南北极,高能粒子中丰富的氢元素极易与臭氧合成水。因此,研究地球臭氧空洞的成因,不应忽视这一因素。

太阳“打喷嚏”,人体受连累。太阳风产生的X射线辐射超过人体的承受限度,过量辐射能使淋巴细胞合成蛋白质的功能下降一半,而蛋白质又是合成抵御疾病感染的新抗体的原料。太阳风的外来电流也会使地球上的电流产生上下波动,给供电网正常运行带来麻烦。

(原文有删改)

1.对太阳“打喷嚏”的科学解释,准确的一项是( )

A.每隔10—11年,在太阳活动进入高峰期时因能量增加而形成的周期性太阳风。

B.太阳对地球产生的一股强大的夹带磁场的带电粒子流,它具有极大的破坏性。

C.太阳自身活动加强时向太空释放大量的带电粒子形成的高速粒子流的天文现象。

D.太阳气团中的带电等离子体高速闯入太空影响地球正常运行的天文现象。

2.下列有关“太阳风”的解说,不正确的一项是( )

A.太阳风具有高速性,进入太空后将产生等离子体。

B.太阳风的磁场效应对地球的空间环境影响甚大。

C.太阳自身能量的增加是产生太阳风的根本原因。

D.太阳风中的高能粒子有一部分可能穿越地磁层。

3.下列叙述,不符合文意的一项是( )

A.太阳活动的强弱变化具有周期性。

B.太阳风对地球空间磁场大有干扰。

C.太阳风导致臭氧层破坏形成空洞。

D.太阳风对供电网的运行有负作用。

一

1.D

【解析】本题考查考生理解文中重要概念的含义的能力。D项中的“肯定”说法绝对,而且原文最后一段说“将火星环境改造得像地球一样并不是一项简单的工程”,故D项表述错误。

2.B

【解析】本题考查考生理解文中重要语句的含意和筛选文中信息的能力。原文第三段说“人们有可能利用在太空中找到的材料来建造这些反光镜”,因此B项表述错误。

3.A

【解析】本题考查考生归纳内容要点的能力。文中介绍提高火星的温度有两种方法,利用太阳辐射只是其中的一种方法,如果没有太阳辐射,人们也可以通过小行星撞击火星的方式来提高火星的温度。

二

1.C

2.D

【解析】A项,答题区间为原文第②段和第③段,第③段“这些微生物是……的时代”中“这些微生物”是指生活在地下深达五千米处的微生物,不是指所有的微生物,故该项表述不正确。B项,由原文第⑤段可知,“不能够理解”错误,应为“很难理解”。C项,由原文第⑦段和第⑧段可知,选项所述的问题是以往的理论存在的问题。

3.C

【解析】C项,由原文第⑧段中的“而以往的理论认为”后面的内容以及第⑦段中的“这一最新发现不同于以往的理论”等语句可判断,这不是作者的观点,而是以往的理论。A项,从原文第⑤段“这些生命形态不是依靠太阳光为生,而是通过氢与甲烷获取能量”等语句中可以得出相关信息;B项,从原文第⑤段“在地下深处极度高温高压的坚硬岩石缝隙中……这很挑战人的想象力”的表述中可以得出相关信息;D项,从原文第⑨段“这些微生物有可能被用于医疗目的……高出50倍的大气压”的表述中可以得出相关信息。

三

1.C

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义的能力。A项,“因能量增加而形成的周期性太阳风”表述不完整,是“因能量增加而使得自身活动加强,从而向广袤的空间释放大量带电粒子形成的高速粒子流”。B项,“太阳对地球产生的一股强大的夹带磁场的带电粒子流”错,不只是指向地球。D项,“影响地球正常运行的天文现象”表述不准确,缩小了影响的范围。

2.A

【解析】本题考查理解文中重要概念的含义的能力。A项,不是进入太空后产生的,是太阳风本身就携带带电的等离子体。

3.C

【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。C项,“太阳风导致臭氧层破坏形成空洞”说法绝对化,原文是“研究地球臭氧空洞的成因,不应忽视这一因素”,只是考虑可能是其中一个因素。

同课章节目录