导体与绝缘体

图片预览

文档简介

《导体与绝缘体》教学设计

一、基本说明

1、模块:小学科学

2、年级:小学四年级下册

3、所用教材版本:教育科学出版社

4、所属的章节:第一单元第五课

5、学时数: 40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

a、容易让电流通过的物体是导体,不容易让物体通过的是绝缘体。

b、能依据检测一块橡皮擦的“科学规范”计划去检测更多的物体,能对所收集的信息进行整理与分析。

c、学会与人合作,认真细致的探究习惯和安全用电的生活意识。

2、内容分析:本课是《电》这一单元的第五课,在前面的几课学习中,对电知识有了些许的了解,借助前一课中的电路检测器知识,来正确规范的检测这节课中准备的一些常见材料,看看哪些是容易导电的,哪些不容易导电的,从而初步认识导体与绝缘体,并且还要正确的认识导体和绝缘体,懂得安全用电。

3、学情分析:四年级的学生,对科学接触有一年多了,懂得一些简单实验的设计,对科学探究有着初步的轮廓,但是还要在老师的指导和帮助下才能更完整地完成整个探究过程。

4、设计思路:本节课重点是要规范地检测出容易导电和不容易导电的物体,认识导体和绝缘体,难点是安全用电,在情感态度价值观目标上要让学生养成良好的安全意识。所以本节课以复习简单电路电流的流向作为铺垫,以教师直观的剪断导线来引出问题,启发学生思考,从而揭开今天要研究的主题内容,在以橡皮擦为例经历一个简单并且又是完整的探究过程,从而获得科学概念的认识,即导体与绝缘体,在最后,将教材上升到一定的难度和深度,导体和绝缘体在某些条件下可以转化,接着认识水、人体是导体,让学生养成安全用电的好习惯。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

创设问题情境,激发探究欲望 1、同学们,请看老师这个简单电路,小灯泡已经点亮了(观察黑板上简单的电路连接图),那谁能说说电流在这个电路中是怎么流的?2、如果我们将电路中的导线剪断,会出现什么情况?为什么?【师剪断导线】(强调因为我们在实验室时使用的电源是干电池,电压对人体是安全的,但是大家千万要注意,在家中不能随便去剪电线。)3、现在想使小灯泡重新亮起来,该怎么办?4、根据学生说的,将导线连接,老师先故意将导线外面的塑料连接。5、老师将导线里的铜丝连接。6、引出:有些物体容易让电流通过,一些物体不容易让电流通过。 1、学生回答。2、学生观察老师剪断导线,并回答出现的情况:小灯泡不亮。3、学生思考,相出办法4、学生发现没有亮,于是很快地说,要将里面的铜丝连接。 以复习的方式,将所学知识引入本堂课,作为铺垫。用现场剪断的方式吸引学生注意力,在剪断的同时强调了在家中不能随便剪,也是对学生进行了安全教育。在连接的时候采取艺术的手段,先没有直接连接导线里的铜丝,而是先连接了外面的塑料,引起学生注意和思考,这时候学生非常的聪明地说出了要连接里面的铜丝,兴趣倍增。

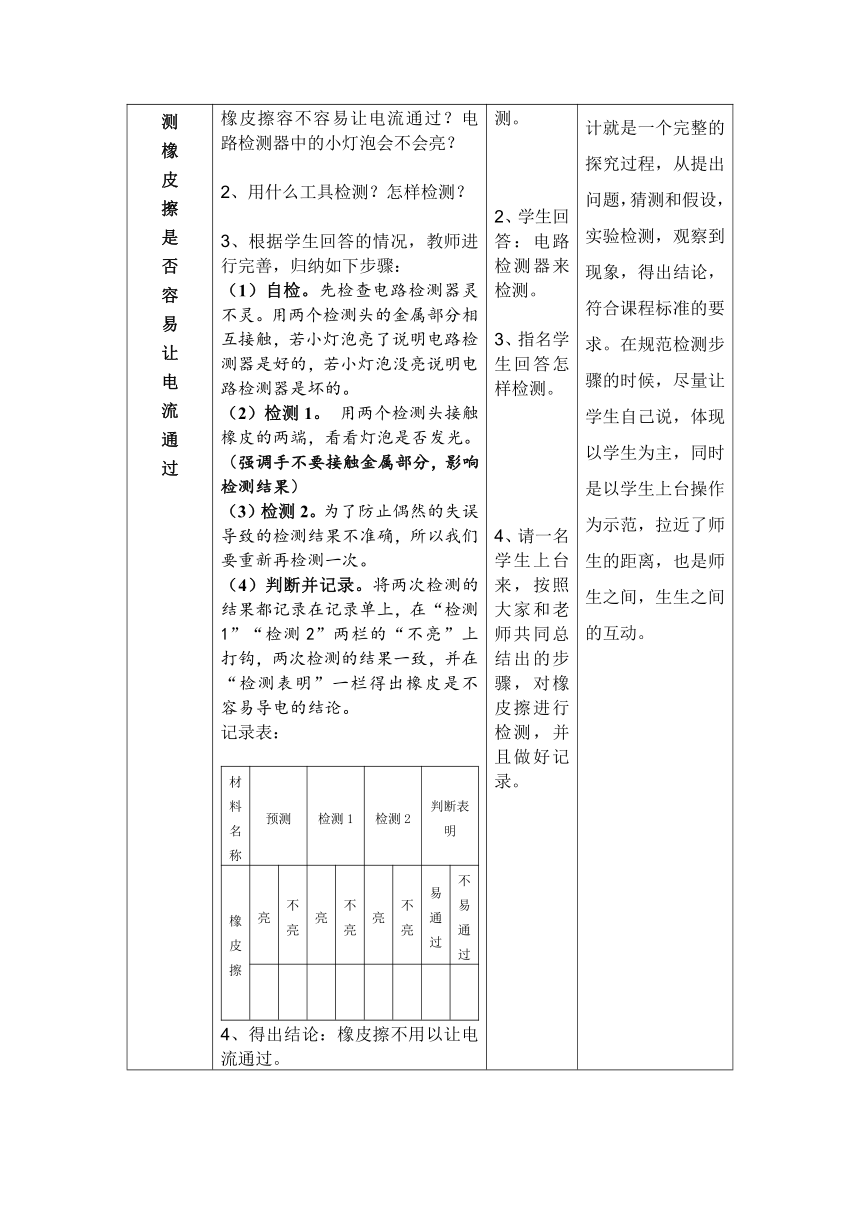

检测橡皮擦是否容易让电流通过 1、我们以橡皮擦为例,你们猜测橡皮擦容不容易让电流通过?电路检测器中的小灯泡会不会亮?2、用什么工具检测?怎样检测?3、根据学生回答的情况,教师进行完善,归纳如下步骤:(1)自检。先检查电路检测器灵不灵。用两个检测头的金属部分相互接触,若小灯泡亮了说明电路检测器是好的,若小灯泡没亮说明电路检测器是坏的。(2)检测1。 用两个检测头接触橡皮的两端,看看灯泡是否发光。(强调手不要接触金属部分,影响检测结果)(3)检测2。为了防止偶然的失误导致的检测结果不准确,所以我们要重新再检测一次。(4)判断并记录。将两次检测的结果都记录在记录单上,在“检测1”“检测2”两栏的“不亮”上打钩,两次检测的结果一致,并在“检测表明”一栏得出橡皮是不容易导电的结论。记录表:材料名称预测检测1检测2判断表明橡皮擦亮不亮亮不亮亮不亮易通过不易通过4、得出结论:橡皮擦不用以让电流通过。 1、学生猜测。2、学生回答:电路检测器来检测。3、指名学生回答怎样检测。4、请一名学生上台来,按照大家和老师共同总结出的步骤,对橡皮擦进行检测,并且做好记录。 整个这个环节的设计就是一个完整的探究过程,从提出问题,猜测和假设,实验检测,观察到现象,得出结论,符合课程标准的要求。在规范检测步骤的时候,尽量让学生自己说,体现以学生为主,同时是以学生上台操作为示范,拉近了师生的距离,也是师生之间,生生之间的互动。

检测身边的物体是否容易导电 1、按照我们前面检测橡皮擦的规范方法对身边的一些材料进行检测,既有老师准备的材料,又需要自己小组内寻找的材料。2、学生开始实验,教师巡视指导。3、组织学生汇报交流:检测中能使小灯泡发光的材料有( )种,检测中不能使小灯泡发光的材料有( ),你们猜测结果和检测结果一致的有( )种。4、我们把容易让电流通过的物体叫做导体,不容易让电流通过的物体叫做绝缘体 学生分组进行检测,并且做好记录,做好汇报交流的充分准备。 让学生亲自动手,以分小组的方式,对身边的材料进行检测,老师并没有完全规定所检测的材料,是充分让学生自己的主动性,可以在组内寻找其他的材料,进行检测,感受到科学贴近生活,服务生活,同时分组活动,培养小组的分工及合作意识,让整个班级团结向上。

安全用电 1、在我们的教室中,找找电器设备哪些地方用到了导体,哪些地方用到了绝缘体?2、我们利用导体把电送到人们需要的地方。我们利用绝缘体阻止电流到人们不需要的地方。导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下是可以转化的。请看,我们现在检测干燥的棉线。3、将棉线打湿,再来检测。4、人是导体还是绝缘体呢?5、用灵敏的电流检测器对人体进行检测。6、那么通过今天这节课的学习,你觉得在安全用电方面,我们应该注意哪些呢? 指名学生回答学生观察到,干燥的棉线不容易导电,是绝缘体。学生发现:打湿的棉线容导电,是导体学生猜测学生发现:人是导体。指名学生说。 安全用电是个难点,如果就用要求的形式出示出来,学生部会留下深刻的印象。通过干燥和湿润的棉线进行对比,让学生更直观的感受到导体和绝缘体可以转化,水是导体,人也是导体,这样突破了难点,学生的安全用电的知识又增多不少。

板书设计

导体与绝缘体

容易让电流通过 不容易让电流通过

安全用电

自检——检测1——检测2——判断记录

实验报告单

第( )实验小组

实验名称 检测导体与绝缘体

材料的准备:需要的画“√” 电路检测器( )、橡皮筋( )、木条( )、纸板( )铁钉( )、一角硬币( )、回形针( )、我们还需要:

实验方法及过程 预测。对电路检测器进行 。将2个检测头接触,看小灯泡是否亮起来。第 次检测。注意手不要握住检测头的金属部分。第 次检测。方法和第 次检测一样。判断记录。

实验现象及结论 在适当位置画“√”物体名称预 测检测1检测2检测表明亮不亮亮不亮亮不亮容易让电流通过不容易让电流通过⑴木 条⑵回形针⑶一角硬币⑷纸 板⑸橡皮筋⑹铁 钉⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂汇报交流:检测中能使小灯泡发光的材料有( )种,检测中不能使小灯泡发光的材料有( ),你们猜测结果和检测结果一致的有( )种。

教学反思

科学性与艺术性的探讨

——《导体与绝缘体》教学反思

本课作为组内的一堂教研课,请来区教研员指导,她的评课,让我明白科学课更应向着科学性与艺术性结合的方向发展。

刚开始的导入,复习电流在小灯泡中的流向从而明白小灯泡为什么会发光,接着老师剪断导线,产生了问题,使我们的探究开始,想要重新点亮小灯泡,怎么办呢?学生会飞快的说出,将导线连接,这时,老师艺术的处理,卖了个官子,没有直接将里面的铜丝连接,而是将外面的塑料连接,这时,小灯泡还没有亮,学生很快发现了问题所在,就这样学生的兴趣调动起来了。在我们以橡皮擦为例检测是否导电时,老师并不是单独的个人示范,而是邀请了学生,共同完成,同时也确保了学生操作的正确性,这便是科学性与艺术性的结合。深入分析这堂课,由于在推测所要检测的材料是否导电时,花的时间比较多,设计的目的是要学生自己充分的找周围的材料,体现学生自主学习的要求,没有预料到,学生把材料的名称和推测写在记录单上,需要花很长时间,并且每个小组都不统一,有快的,有慢的。所以导致后面安全教育环节草草了事,更让听课者觉得本堂课没有体现深度的地方。本来的设计是检验完常见的一些材料之后,要对水、人体是不是导体就行检验的,这样的话才能让学生更能直观认识到在某些条件下,绝缘体可以变成导体,了解我们人体是导体,就会更加注意用电的安全,对水、人体是否导电可能课外知道会导体,但是如果在课堂现场让学生能否观察到,那是多么美妙的一件事。同时,从一些细节可以看出,平时的训练还需要加强,特别是学生的倾听习惯,没有好的倾听,也就等于失去了学习的机会。科学学习,记录十分重要,学生实验记录的习惯还需要加强,现在的学生总觉得实验就是好玩,玩玩就可以了,其实不然,要在玩的过程中,养成良好的习惯。

总之,教学是一门遗憾的艺术,希望通过教后的反思,让自己的遗憾越来越少。

PAGE

一、基本说明

1、模块:小学科学

2、年级:小学四年级下册

3、所用教材版本:教育科学出版社

4、所属的章节:第一单元第五课

5、学时数: 40分钟

二、教学设计

1、教学目标:

a、容易让电流通过的物体是导体,不容易让物体通过的是绝缘体。

b、能依据检测一块橡皮擦的“科学规范”计划去检测更多的物体,能对所收集的信息进行整理与分析。

c、学会与人合作,认真细致的探究习惯和安全用电的生活意识。

2、内容分析:本课是《电》这一单元的第五课,在前面的几课学习中,对电知识有了些许的了解,借助前一课中的电路检测器知识,来正确规范的检测这节课中准备的一些常见材料,看看哪些是容易导电的,哪些不容易导电的,从而初步认识导体与绝缘体,并且还要正确的认识导体和绝缘体,懂得安全用电。

3、学情分析:四年级的学生,对科学接触有一年多了,懂得一些简单实验的设计,对科学探究有着初步的轮廓,但是还要在老师的指导和帮助下才能更完整地完成整个探究过程。

4、设计思路:本节课重点是要规范地检测出容易导电和不容易导电的物体,认识导体和绝缘体,难点是安全用电,在情感态度价值观目标上要让学生养成良好的安全意识。所以本节课以复习简单电路电流的流向作为铺垫,以教师直观的剪断导线来引出问题,启发学生思考,从而揭开今天要研究的主题内容,在以橡皮擦为例经历一个简单并且又是完整的探究过程,从而获得科学概念的认识,即导体与绝缘体,在最后,将教材上升到一定的难度和深度,导体和绝缘体在某些条件下可以转化,接着认识水、人体是导体,让学生养成安全用电的好习惯。

三、教学过程

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查及设计意图

创设问题情境,激发探究欲望 1、同学们,请看老师这个简单电路,小灯泡已经点亮了(观察黑板上简单的电路连接图),那谁能说说电流在这个电路中是怎么流的?2、如果我们将电路中的导线剪断,会出现什么情况?为什么?【师剪断导线】(强调因为我们在实验室时使用的电源是干电池,电压对人体是安全的,但是大家千万要注意,在家中不能随便去剪电线。)3、现在想使小灯泡重新亮起来,该怎么办?4、根据学生说的,将导线连接,老师先故意将导线外面的塑料连接。5、老师将导线里的铜丝连接。6、引出:有些物体容易让电流通过,一些物体不容易让电流通过。 1、学生回答。2、学生观察老师剪断导线,并回答出现的情况:小灯泡不亮。3、学生思考,相出办法4、学生发现没有亮,于是很快地说,要将里面的铜丝连接。 以复习的方式,将所学知识引入本堂课,作为铺垫。用现场剪断的方式吸引学生注意力,在剪断的同时强调了在家中不能随便剪,也是对学生进行了安全教育。在连接的时候采取艺术的手段,先没有直接连接导线里的铜丝,而是先连接了外面的塑料,引起学生注意和思考,这时候学生非常的聪明地说出了要连接里面的铜丝,兴趣倍增。

检测橡皮擦是否容易让电流通过 1、我们以橡皮擦为例,你们猜测橡皮擦容不容易让电流通过?电路检测器中的小灯泡会不会亮?2、用什么工具检测?怎样检测?3、根据学生回答的情况,教师进行完善,归纳如下步骤:(1)自检。先检查电路检测器灵不灵。用两个检测头的金属部分相互接触,若小灯泡亮了说明电路检测器是好的,若小灯泡没亮说明电路检测器是坏的。(2)检测1。 用两个检测头接触橡皮的两端,看看灯泡是否发光。(强调手不要接触金属部分,影响检测结果)(3)检测2。为了防止偶然的失误导致的检测结果不准确,所以我们要重新再检测一次。(4)判断并记录。将两次检测的结果都记录在记录单上,在“检测1”“检测2”两栏的“不亮”上打钩,两次检测的结果一致,并在“检测表明”一栏得出橡皮是不容易导电的结论。记录表:材料名称预测检测1检测2判断表明橡皮擦亮不亮亮不亮亮不亮易通过不易通过4、得出结论:橡皮擦不用以让电流通过。 1、学生猜测。2、学生回答:电路检测器来检测。3、指名学生回答怎样检测。4、请一名学生上台来,按照大家和老师共同总结出的步骤,对橡皮擦进行检测,并且做好记录。 整个这个环节的设计就是一个完整的探究过程,从提出问题,猜测和假设,实验检测,观察到现象,得出结论,符合课程标准的要求。在规范检测步骤的时候,尽量让学生自己说,体现以学生为主,同时是以学生上台操作为示范,拉近了师生的距离,也是师生之间,生生之间的互动。

检测身边的物体是否容易导电 1、按照我们前面检测橡皮擦的规范方法对身边的一些材料进行检测,既有老师准备的材料,又需要自己小组内寻找的材料。2、学生开始实验,教师巡视指导。3、组织学生汇报交流:检测中能使小灯泡发光的材料有( )种,检测中不能使小灯泡发光的材料有( ),你们猜测结果和检测结果一致的有( )种。4、我们把容易让电流通过的物体叫做导体,不容易让电流通过的物体叫做绝缘体 学生分组进行检测,并且做好记录,做好汇报交流的充分准备。 让学生亲自动手,以分小组的方式,对身边的材料进行检测,老师并没有完全规定所检测的材料,是充分让学生自己的主动性,可以在组内寻找其他的材料,进行检测,感受到科学贴近生活,服务生活,同时分组活动,培养小组的分工及合作意识,让整个班级团结向上。

安全用电 1、在我们的教室中,找找电器设备哪些地方用到了导体,哪些地方用到了绝缘体?2、我们利用导体把电送到人们需要的地方。我们利用绝缘体阻止电流到人们不需要的地方。导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下是可以转化的。请看,我们现在检测干燥的棉线。3、将棉线打湿,再来检测。4、人是导体还是绝缘体呢?5、用灵敏的电流检测器对人体进行检测。6、那么通过今天这节课的学习,你觉得在安全用电方面,我们应该注意哪些呢? 指名学生回答学生观察到,干燥的棉线不容易导电,是绝缘体。学生发现:打湿的棉线容导电,是导体学生猜测学生发现:人是导体。指名学生说。 安全用电是个难点,如果就用要求的形式出示出来,学生部会留下深刻的印象。通过干燥和湿润的棉线进行对比,让学生更直观的感受到导体和绝缘体可以转化,水是导体,人也是导体,这样突破了难点,学生的安全用电的知识又增多不少。

板书设计

导体与绝缘体

容易让电流通过 不容易让电流通过

安全用电

自检——检测1——检测2——判断记录

实验报告单

第( )实验小组

实验名称 检测导体与绝缘体

材料的准备:需要的画“√” 电路检测器( )、橡皮筋( )、木条( )、纸板( )铁钉( )、一角硬币( )、回形针( )、我们还需要:

实验方法及过程 预测。对电路检测器进行 。将2个检测头接触,看小灯泡是否亮起来。第 次检测。注意手不要握住检测头的金属部分。第 次检测。方法和第 次检测一样。判断记录。

实验现象及结论 在适当位置画“√”物体名称预 测检测1检测2检测表明亮不亮亮不亮亮不亮容易让电流通过不容易让电流通过⑴木 条⑵回形针⑶一角硬币⑷纸 板⑸橡皮筋⑹铁 钉⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂汇报交流:检测中能使小灯泡发光的材料有( )种,检测中不能使小灯泡发光的材料有( ),你们猜测结果和检测结果一致的有( )种。

教学反思

科学性与艺术性的探讨

——《导体与绝缘体》教学反思

本课作为组内的一堂教研课,请来区教研员指导,她的评课,让我明白科学课更应向着科学性与艺术性结合的方向发展。

刚开始的导入,复习电流在小灯泡中的流向从而明白小灯泡为什么会发光,接着老师剪断导线,产生了问题,使我们的探究开始,想要重新点亮小灯泡,怎么办呢?学生会飞快的说出,将导线连接,这时,老师艺术的处理,卖了个官子,没有直接将里面的铜丝连接,而是将外面的塑料连接,这时,小灯泡还没有亮,学生很快发现了问题所在,就这样学生的兴趣调动起来了。在我们以橡皮擦为例检测是否导电时,老师并不是单独的个人示范,而是邀请了学生,共同完成,同时也确保了学生操作的正确性,这便是科学性与艺术性的结合。深入分析这堂课,由于在推测所要检测的材料是否导电时,花的时间比较多,设计的目的是要学生自己充分的找周围的材料,体现学生自主学习的要求,没有预料到,学生把材料的名称和推测写在记录单上,需要花很长时间,并且每个小组都不统一,有快的,有慢的。所以导致后面安全教育环节草草了事,更让听课者觉得本堂课没有体现深度的地方。本来的设计是检验完常见的一些材料之后,要对水、人体是不是导体就行检验的,这样的话才能让学生更能直观认识到在某些条件下,绝缘体可以变成导体,了解我们人体是导体,就会更加注意用电的安全,对水、人体是否导电可能课外知道会导体,但是如果在课堂现场让学生能否观察到,那是多么美妙的一件事。同时,从一些细节可以看出,平时的训练还需要加强,特别是学生的倾听习惯,没有好的倾听,也就等于失去了学习的机会。科学学习,记录十分重要,学生实验记录的习惯还需要加强,现在的学生总觉得实验就是好玩,玩玩就可以了,其实不然,要在玩的过程中,养成良好的习惯。

总之,教学是一门遗憾的艺术,希望通过教后的反思,让自己的遗憾越来越少。

PAGE

同课章节目录