第四单元章末检测-2017-2018学年高一历史人教版(必修2)(解析版)

文档属性

| 名称 | 第四单元章末检测-2017-2018学年高一历史人教版(必修2)(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 765.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-04-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、单项选择题

1.“一五”期间,“优先保证工业面向华北、西北和华中的新工业中心”,大部分的工厂“建在非沿海省份的城市,如湖北的武汉、内蒙古的包头、吉林的长春和四川的成都”。这说明“一五”计划

A.利于各地区经济的均衡发展

B.完全形成了合理的工业布局

C.实施优先发展重工业的战略

D.有效提升了我国的产业结构

2.下表为1952—1978年中国主要工业、农业产品产量数据表。对此分析正确的是

A.技术落后导致粮棉产量长期停滞

B.“大跃进”运动改善了原有经济结构

C.国企改革使工业生产迎来了生机

D.“一五”期间工业产量增速超过农业

3.某年《人民日报》的一篇社论说:“自然条件对农业生产确有很大影响。但是,我们不可坐等老天爷的恩赐,而应该努力改造自然,限制自然,利用自然,把提高粮食产量的主动权掌握在自己手里……在变革的过程中,右倾保守思想是经常存在的,需要用很大的力量同它进行斗争。”这表明当时

A.忽视了经济发展客观规律

B.“大跃进”运动已经开始

C.右倾保守思想已十分严重

D.中共八大的方针得到坚持

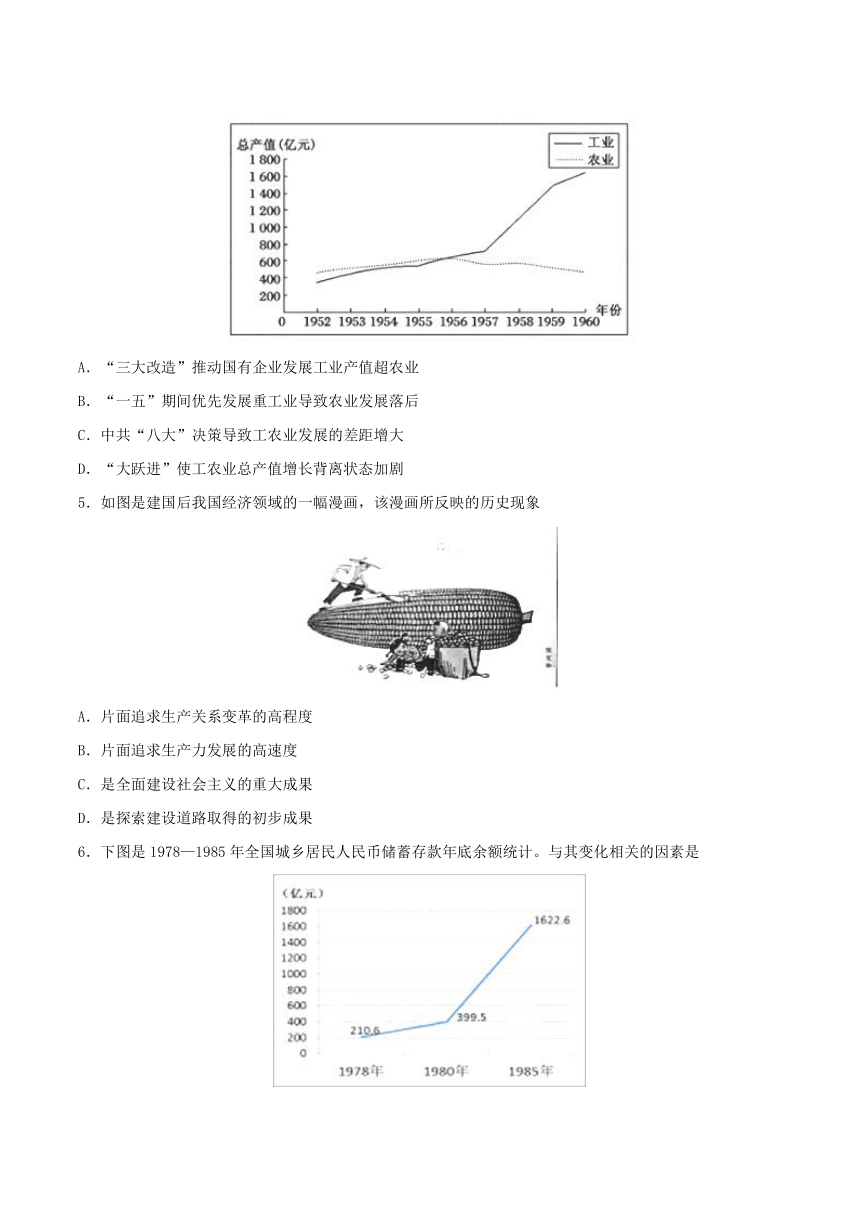

4.如图为中国1952~1960年工农业总产值变化图。据此可知

A.“三大改造”推动国有企业发展工业产值超农业

B.“一五”期间优先发展重工业导致农业发展落后

C.中共“八大”决策导致工农业发展的差距增大

D.“大跃进”使工农业总产值增长背离状态加剧

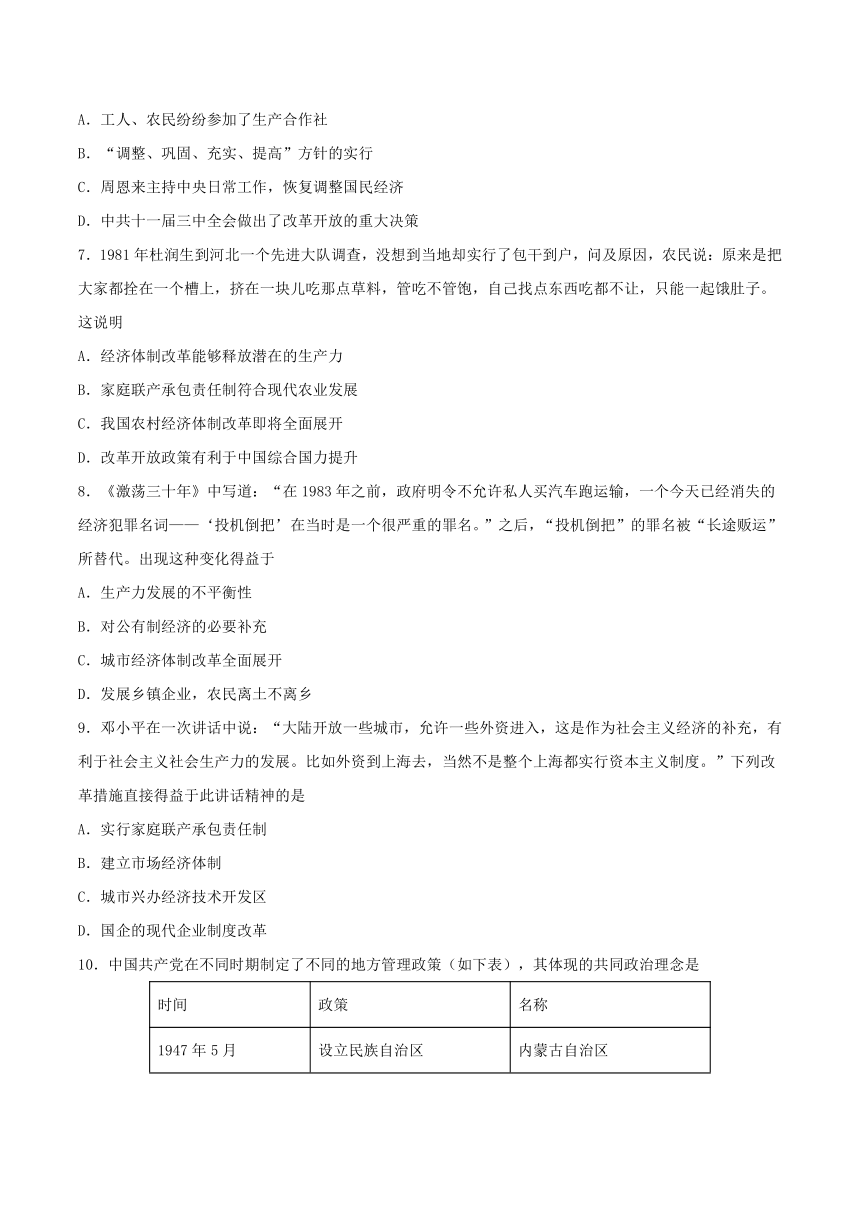

5.如图是建国后我国经济领域的一幅漫画,该漫画所反映的历史现象

A.片面追求生产关系变革的高程度

B.片面追求生产力发展的高速度

C.是全面建设社会主义的重大成果

D.是探索建设道路取得的初步成果

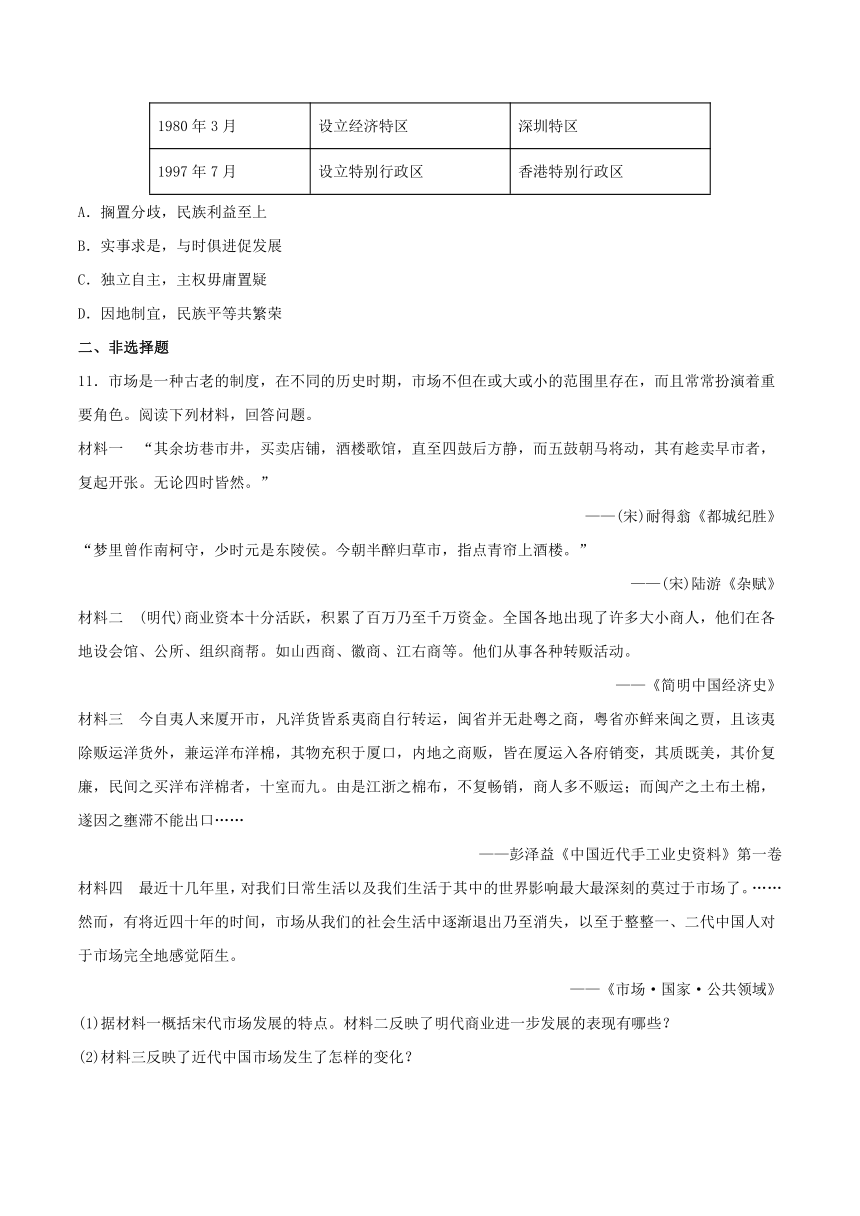

6.下图是1978—1985年全国城乡居民人民币储蓄存款年底余额统计。与其变化相关的因素是

A.工人、农民纷纷参加了生产合作社

B.“调整、巩固、充实、提高”方针的实行

C.周恩来主持中央日常工作,恢复调整国民经济

D.中共十一届三中全会做出了改革开放的重大决策

7.1981年杜润生到河北一个先进大队调查,没想到当地却实行了包干到户,问及原因,农民说:原来是把大家都拴在一个槽上,挤在一块儿吃那点草料,管吃不管饱,自己找点东西吃都不让,只能一起饿肚子。这说明

A.经济体制改革能够释放潜在的生产力

B.家庭联产承包责任制符合现代农业发展

C.我国农村经济体制改革即将全面展开

D.改革开放政策有利于中国综合国力提升

8.《激荡三十年》中写道:“在1983年之前,政府明令不允许私人买汽车跑运输,一个今天已经消失的经济犯罪名词——‘投机倒把’在当时是一个很严重的罪名。”之后,“投机倒把”的罪名被“长途贩运”所替代。出现这种变化得益于

A.生产力发展的不平衡性

B.对公有制经济的必要补充

C.城市经济体制改革全面展开

D.发展乡镇企业,农民离土不离乡

9.邓小平在一次讲话中说:“大陆开放一些城市,允许一些外资进入,这是作为社会主义经济的补充,有利于社会主义社会生产力的发展。比如外资到上海去,当然不是整个上海都实行资本主义制度。”下列改革措施直接得益于此讲话精神的是

A.实行家庭联产承包责任制

B.建立市场经济体制

C.城市兴办经济技术开发区

D.国企的现代企业制度改革

10.中国共产党在不同时期制定了不同的地方管理政策(如下表),其体现的共同政治理念是

时间

政策

名称

1947年5月

设立民族自治区

内蒙古自治区

1980年3月

设立经济特区

深圳特区

1997年7月

设立特别行政区

香港特别行政区

A.搁置分歧,民族利益至上

B.实事求是,与时俱进促发展

C.独立自主,主权毋庸置疑

D.因地制宜,民族平等共繁荣

二、非选择题

11.市场是一种古老的制度,在不同的历史时期,市场不但在或大或小的范围里存在,而且常常扮演着重要角色。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “其余坊巷市井,买卖店铺,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

“梦里曾作南柯守,少时元是东陵侯。今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

——(宋)陆游《杂赋》

材料二 (明代)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆、公所、组织商帮。如山西商、徽商、江右商等。他们从事各种转贩活动。

——《简明中国经济史》

材料三 今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运,闽省并无赴粤之商,粤省亦鲜来闽之贾,且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销,商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞不能出口……

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料四 最近十几年里,对我们日常生活以及我们生活于其中的世界影响最大最深刻的莫过于市场了。……然而,有将近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失,以至于整整一、二代中国人对于市场完全地感觉陌生。

——《市场·国家·公共领域》

(1)据材料一概括宋代市场发展的特点。材料二反映了明代商业进一步发展的表现有哪些?

(2)材料三反映了近代中国市场发生了怎样的变化?

(3)结合所学知识分析材料四中建国“将近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失”的主要原因。20世纪90年代以来,市场又是怎样回到“我们的社会生活中”的?

12.阅读图文信息,完成以下要求。

(右图文字:1979年,中国政府针对当年华工出国较多的广东、福建两省实行特殊优惠政策,一些华侨在政策吸引下,回国投资,不少非华裔的外国人受到吸引,也纷纷前来中国沿海投资办厂。)

利用配图文字并结合所学知识,指出左图与右图之间的联系,并谈谈你对这种联系的认识。(要求,逻辑关系明确,认识合理)

1.【答案】A

2.【答案】D

【解析】本题主要考查经济建设的发展和曲折。根据表格可知,粮棉产量在1957和1978年都不断提高,故A项错误;根据表格可知,“大跃进”运动后经济结构无重大调整,故B项错误;国有企业改革是在1978年以后,故C项错误;据表格数据可知,“一五”期间工业产量增速超过农业,故D项正确。

3.【答案】A

【解析】本题考查中国社会主义建设道路的探索与实践。依据材料中“应该努力改造自然,限制自然,利用自然,把提高粮食产量的主动权掌握在自己手里……右倾保守思想是经常存在的,需要用很大的力量同它进行斗争”可见,这体现了忽视经济发展客观规律的急躁冒进的“左”倾思想,故选A。“大跃进”运动中的“以钢为纲”、全面跃进的内容材料无体现,故B项错误;全面建设社会主义开始时期,“左”倾冒进思想不断泛滥,中共八大正确的方针政策未能坚持下来,故C、D两项错误。

4.【答案】D

【解析】本题主要考查20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践——“一五”计划、三大改造、“大跃进”运动。“三大改造”期间是指1953~1956年,从图中信息可知此期间农业总产值略高于工业总产值,故A项错误;“一五”计划是指1953~1957年,结合信息可以看出农业发展没有落后,故B项错误;八大的决策探索是正确的,出现偏差是八大二次会议导致的,故C项错误;“大跃进”是在1958年,由于片面发展重工业,造成国民经济比例严重失调,农业总产值在不断下降,工业总产值在不断上升,故D项正确。

6.【答案】D

【解析】本题主要考查从计划经济到市场经济。工人、农民纷纷参加生产合作社是在1953~1956年,故A项错误;“调整、巩固、充实、提高”方针的实行是在1960年,故B项错误;周恩来主持中央日常工作,恢复调整国民经济是在1971年,故C项错误;1978年中共十一届三中全会做出了改革开放的重大决策,经济发展迅速,人民生活水平提高、经济收入增长,故D项正确。

7.【答案】A

【解析】根据题干材料可知,即使相对先进的生产大队,农民也认为旧体制束缚了生产积极性,而包干到户有利于农民自主安排生产,提高了生产积极性,说明经济管理方式的变革可以促进生产力的发展,故选A项。

8.【答案】C

【解析】本题主要考查经济体制改革。题意强调此变化出现在1983年前后,可见这与城市经济体制改革有关,C项正确;A项与题意无关,排除;B项提出于1978年,排除;D项是20世纪90年代后的发展,排除。

10.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,民族区域自治区、经济特区和特别行政区的设置都是实事求是、因地制宜地管理地方事物,从而巩固国家统一,以促进共同发展,B正确;A仅符合“一国两制”;C三项政策都不符合;D仅适合民族区域自治制度,排除。故答案选B。

【名师点睛】民族自治区是从中国历史出发,结合各民族发展实际情况,为实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣而设立的,这体现了实事求是、与时俱进的原则。经济特区是从国家经济建设大局出发,选择具有地理、资源等优势条件的地区,国家结合国内外实际给予特殊政策而设立的,这同样体现了实事求是、与时俱进的原则。特别行政区是在主权回归与港澳顺利过渡、和谐发展等目标均能实现的背景下设立的,也蕴含着实事求是、与时俱进的精神。

11.【答案】(1)宋代:市打破时间、空间限制,市场扩大;商品经济向农村渗透,草市具备比较完备的饮食服务设施;明代:商业资本十分活跃、实力雄厚;区域性的商人群体形成;长途贩运贸易发达。(答出任意两点即可,其他言之有理亦可酌情给分)

(2)变化:西方工业品充斥中国东南沿海市场;传统手工业品滞销。

(3)主要原因:实行计划经济体制。

过程:中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标;21世纪初,我国初步确立社会主义市场经济体制。

【解析】本题考查古代以来中国市场经济的发展。

第(1)问,由材料一“其余坊巷市井,买卖店铺,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张”,结合所学概括得出“市打破时间、空间限制,市场扩大”;由材料“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼”得出“商品经济向农村渗透,草市具备比较完备的饮食服务设施”。依据材料二“商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了……商帮。如山西商、徽商、江右商等。他们从事各种转贩活动”得出明朝“商业资本十分活跃、实力雄厚;区域性的商人群体形成;长途贩运贸易发达”等商业发展的表现。

第(2)问,依据材料三“今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运……且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口……民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销,商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞不能出口”,结合所学概括归纳出近代中国市场发生的变化,即西方工业品充斥中国东南沿海市场,传统手工业品滞销等。

12.【答案】答案一:因果关系。晚清准许华工出国,客观上造就了经广东、福建两省出国而有较多华侨的局面,这成为1979年我国在改革开放初期对广东、福建两省实行特殊优惠政策的重要原因。晚清的被动开放客观上为当代的主动开放创造了条件。分布于东南沿海的闽粤地区在近现代都是对外开放的先行地区。答案二:转折关系。晚清华工出国是被迫签订的不平等条约的内容,是以被动的姿态融入世界潮流;1979年我国在改革开放初期对广东、福建两省实行特殊优惠政策,是以主动的姿态投身全球化浪潮。尽管新中国成立后,我国已有主动开放,但因意识形态因素的影响,开放效果并不好,因此可以把改革开放作为从被动开放到主动开放的真正转折点。

(任答一种即可。其他言之有理,均可酌情给分)

【解析】本题主要考查第二次鸦片战争和改革开放。

本题属于开放性试题,首先明确二者之间的关系,如因果关系、转折关系,然后围绕观点结合近现代史的相关史实进行论证,注意观点明确、史论结合、条理清晰。

【课外延伸】华侨一词由来

中国人民移居国外的历史,源远流长。在唐宋以前,移居国外的华人,没有固定的称谓。只是从秦朝开始,陆续有中国人移居日本,到南北朝时期,移居日本的人数逐渐增加,从而日本称他们为秦人。晋朝时期,也称移居国外的人为汉人或侨人,《隋书.食货志》载:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人”。唐宋以后,由于经济文化的发展交流、对外贸易的扩大、交通的发达,移居国外的人数急剧增多,他们多被居住国的人民称为“唐人”,《明史.外国真腊传》载:“唐人者,诸番呼之称也。凡海外诸国尽然。”后来他们也自称“唐人”。如在南洋一带,中国之物品亦多挂上“唐”字,如唐人的墓葬、唐舶、唐服、唐衫、唐山、唐文、唐人街等等。明清时期,仍多称“唐人”、“唐山人”。“唐山”是海外游子们对祖国的一种习惯称呼,也有的称为“华人”,“中华人”等。清代有“汉人”、“闽粤人”、“中华人”等称呼,到清末以后,又有了“华民”、“华工”、“华商”、“华人”等称谓。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势