第2节 食物的消化与吸收

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第2节 食物的消化与吸收

联想情景导入

我们每天所吃的粮食、蔬菜、肉和蛋等食物,必须通过消化系统的消化才能被吸收,人体才能得以利用。那么,被我们摄取的各种食物是怎样被人体消化的呢

重点知识详解

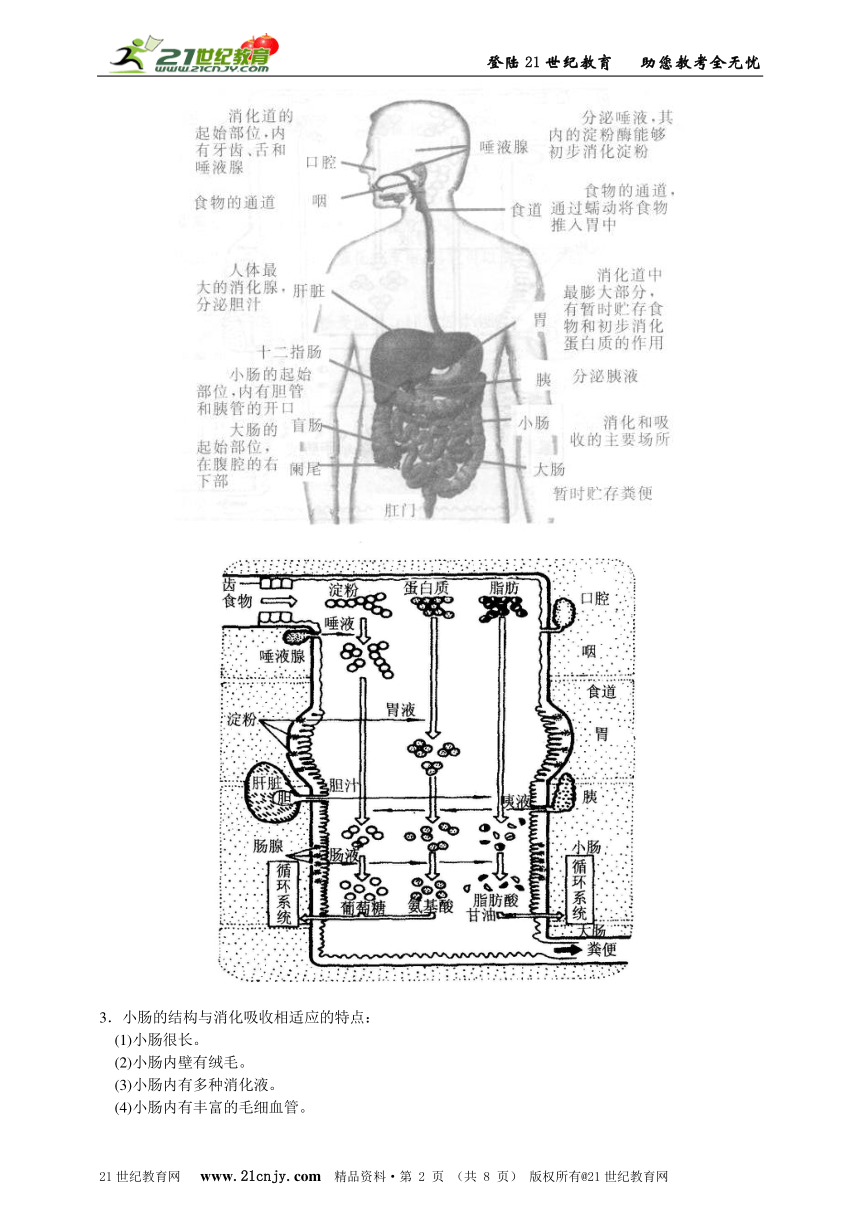

一、消化系统

1.消化系统的组成:人体的消化系统由一条消化道和一些能分泌消化液的消化腺组成。

2.消化腺:一类是位于消化道外的大消化腺的消化腺:如唾液腺、肝脏、胰腺。它们通过导管开口于消化道。另一类是分布在消化道壁内的小腺体。它们数量甚多,都直接开开口于消化道,如胃腺、肠腺等。消化腺能分泌消化食物的消化液。

消化腺 唾液腺 胃 腺 胰腺 肝脏 肠 腺

流入的部位 口腔 胃 十二指肠 胆囊 小肠

消化液 唾液 胃液 胰液 胆汁 肠液

3.消化系统的功能:

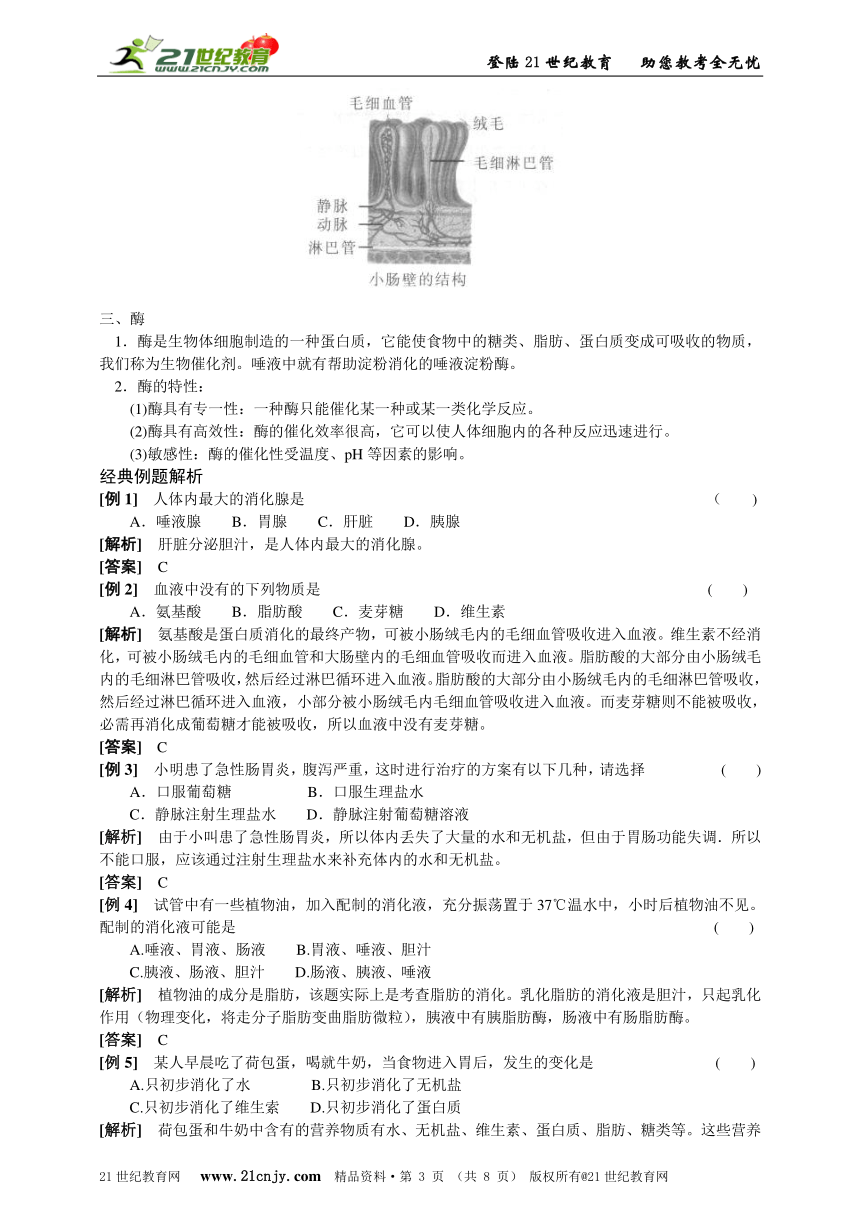

二、食物的消化与吸收

1.食物的消化:人体将食物分解成能被身体利用的小分子化合物的过程叫做消化。消化可分为物理消化和化学消化两种类型。

(1)物理消化:在物理消化过程中,食物逐渐被软化和细化,如食物在口腔中被牙切割、研磨成小碎块。

(2)化学消化:在化学消化过程中,食物在各种消化液的作用下被分解成能被身体利用的小分子化合物,即营养物质。

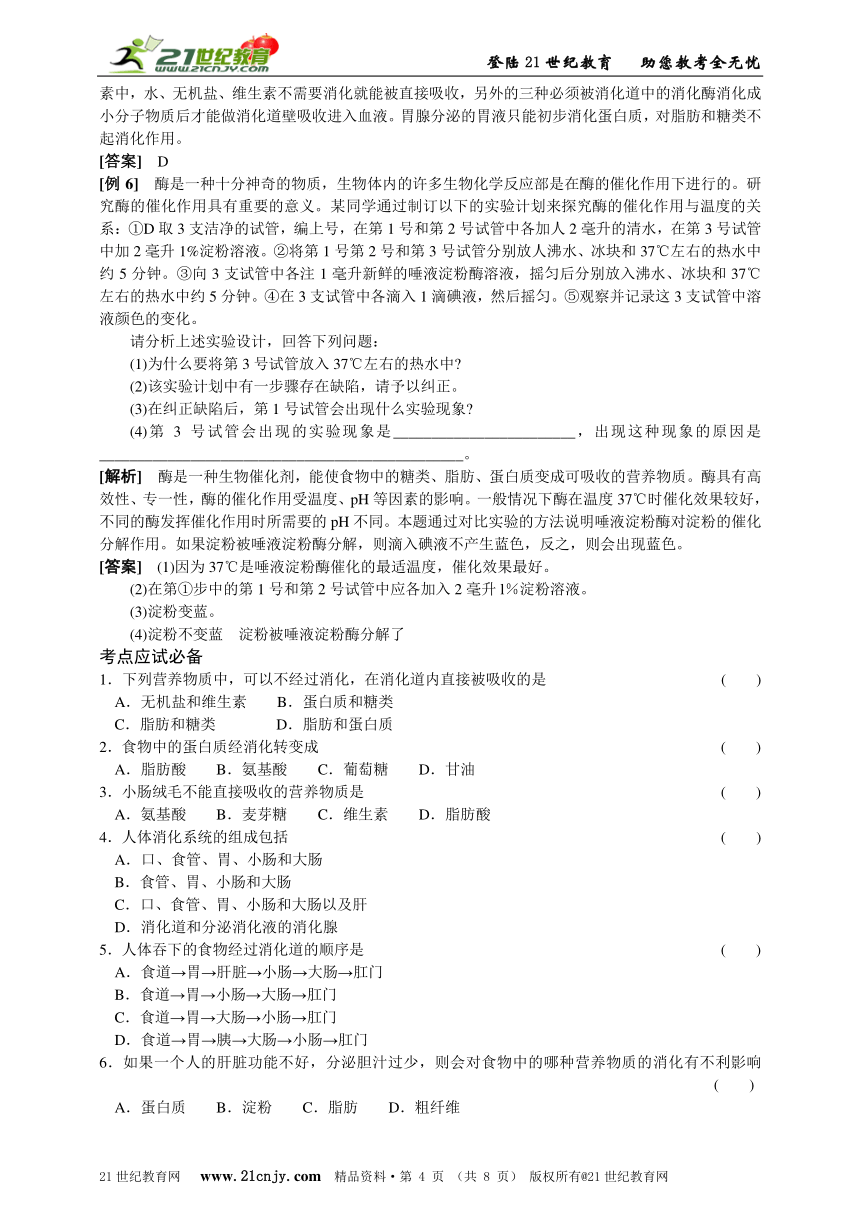

2.营养的吸收:当食物消化后,营养物质通过消化系统的管壁进入血液的过程叫做吸收。吸收主要在小肠内完成。

3.小肠的结构与消化吸收相适应的特点:

(1)小肠很长。

(2)小肠内壁有绒毛。

(3)小肠内有多种消化液。

(4)小肠内有丰富的毛细血管。

三、酶

1.酶是生物体细胞制造的一种蛋白质,它能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的物质,我们称为生物催化剂。唾液中就有帮助淀粉消化的唾液淀粉酶。

2.酶的特性:

(1)酶具有专一性:一种酶只能催化某一种或某一类化学反应。

(2)酶具有高效性:酶的催化效率很高,它可以使人体细胞内的各种反应迅速进行。

(3)敏感性:酶的催化性受温度、pH等因素的影响。

经典例题解析

[例1] 人体内最大的消化腺是 ( )

A.唾液腺 B.胃腺 C.肝脏 D.胰腺

[解析] 肝脏分泌胆汁,是人体内最大的消化腺。

[答案] C

[例2] 血液中没有的下列物质是 ( )

A.氨基酸 B.脂肪酸 C.麦芽糖 D.维生素

[解析] 氨基酸是蛋白质消化的最终产物,可被小肠绒毛内的毛细血管吸收进入血液。维生素不经消化,可被小肠绒毛内的毛细血管和大肠壁内的毛细血管吸收而进入血液。脂肪酸的大部分由小肠绒毛内的毛细淋巴管吸收,然后经过淋巴循环进入血液。脂肪酸的大部分由小肠绒毛内的毛细淋巴管吸收,然后经过淋巴循环进入血液,小部分被小肠绒毛内毛细血管吸收进入血液。而麦芽糖则不能被吸收,必需再消化成葡萄糖才能被吸收,所以血液中没有麦芽糖。

[答案] C

[例3] 小明患了急性肠胃炎,腹泻严重,这时进行治疗的方案有以下几种,请选择 ( )

A.口服葡萄糖 B.口服生理盐水

C.静脉注射生理盐水 D.静脉注射葡萄糖溶液

[解析] 由于小叫患了急性肠胃炎,所以体内丢失了大量的水和无机盐,但由于胃肠功能失调.所以不能口服,应该通过注射生理盐水来补充体内的水和无机盐。

[答案] C

[例4] 试管中有一些植物油,加入配制的消化液,充分振荡置于37℃温水中,小时后植物油不见。配制的消化液可能是 ( )

A.唾液、胃液、肠液 B.胃液、唾液、胆汁

C.胰液、肠液、胆汁 D.肠液、胰液、唾液

[解析] 植物油的成分是脂肪,该题实际上是考查脂肪的消化。乳化脂肪的消化液是胆汁,只起乳化作用(物理变化,将走分子脂肪变曲脂肪微粒),胰液中有胰脂肪酶,肠液中有肠脂肪酶。

[答案] C

[例5] 某人早晨吃了荷包蛋,喝就牛奶,当食物进入胃后,发生的变化是 ( )

A.只初步消化了水 B.只初步消化了无机盐

C.只初步消化了维生索 D.只初步消化了蛋白质

[解析] 荷包蛋和牛奶中含有的营养物质有水、无机盐、维生素、蛋白质、脂肪、糖类等。这些营养素中,水、无机盐、维生素不需要消化就能被直接吸收,另外的三种必须被消化道中的消化酶消化成小分子物质后才能做消化道壁吸收进入血液。胃腺分泌的胃液只能初步消化蛋白质,对脂肪和糖类不起消化作用。

[答案] D

[例6] 酶是一种十分神奇的物质,生物体内的许多生物化学反应部是在酶的催化作用下进行的。研究酶的催化作用具有重要的意义。某同学通过制订以下的实验计划来探究酶的催化作用与温度的关系:①D取3支洁净的试管,编上号,在第1号和第2号试管中各加人2毫升的清水,在第3号试管中加2毫升1%淀粉溶液。②将第1号第2号和第3号试管分别放人沸水、冰块和37℃左右的热水中约5分钟。③向3支试管中各注1毫升新鲜的唾液淀粉酶溶液,摇匀后分别放入沸水、冰块和37℃左右的热水中约5分钟。④在3支试管中各滴入1滴碘液,然后摇匀。⑤观察并记录这3支试管中溶液颜色的变化。

请分析上述实验设计,回答下列问题:

(1)为什么要将第3号试管放入37℃左右的热水中

(2)该实验计划中有一步骤存在缺陷,请予以纠正。

(3)在纠正缺陷后,第1号试管会出现什么实验现象

(4)第3号试管会出现的实验现象是________________________,出现这种现象的原因是________________________________________________。

[解析] 酶是一种生物催化剂,能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的营养物质。酶具有高效性、专一性,酶的催化作用受温度、pH等因素的影响。一般情况下酶在温度37℃时催化效果较好,不同的酶发挥催化作用时所需要的pH不同。本题通过对比实验的方法说明唾液淀粉酶对淀粉的催化分解作用。如果淀粉被唾液淀粉酶分解,则滴入碘液不产生蓝色,反之,则会出现蓝色。

[答案] (1)因为37℃是唾液淀粉酶催化的最适温度,催化效果最好。

(2)在第①步中的第1号和第2号试管中应各加入2毫升l%淀粉溶液。

(3)淀粉变蓝。

(4)淀粉不变蓝 淀粉被唾液淀粉酶分解了

考点应试必备

1.下列营养物质中,可以不经过消化,在消化道内直接被吸收的是 ( )

A.无机盐和维生素 B.蛋白质和糖类

C.脂肪和糖类 D.脂肪和蛋白质

2.食物中的蛋白质经消化转变成 ( )

A.脂肪酸 B.氨基酸 C.葡萄糖 D.甘油

3.小肠绒毛不能直接吸收的营养物质是 ( )

A.氨基酸 B.麦芽糖 C.维生素 D.脂肪酸

4.人体消化系统的组成包括 ( )

A.口、食管、胃、小肠和大肠

B.食管、胃、小肠和大肠

C.口、食管、胃、小肠和大肠以及肝

D.消化道和分泌消化液的消化腺

5.人体吞下的食物经过消化道的顺序是 ( )

A.食道→胃→肝脏→小肠→大肠→肛门

B.食道→胃→小肠→大肠→肛门

C.食道→胃→大肠→小肠→肛门

D.食道→胃→胰→大肠→小肠→肛门

6.如果一个人的肝脏功能不好,分泌胆汁过少,则会对食物中的哪种营养物质的消化有不利影响( )

A.蛋白质 B.淀粉 C.脂肪 D.粗纤维

7.在唾液淀粉酶催化淀粉分解实验中,将唾液稀释10倍与用唾液原液实验的效果基本相同,这表明酶具有 ( )

A.专一性 B.多样性 C.高效性 D.稳定性

8.人体的小肠内壁有许多环形皱襞和绒毛,这对消化食物、吸收营养的作用是 ( )

A.增大了小肠的内表面积,有利于消化吸收

B.增强小肠的弹性,有利于容纳更多的食物

C.增强小肠的弹性,有利于食物在小肠内运动

D.以上三项都是

9.消化道内消化和吸收养料的主要器官是 ( )

A.小肠 B.口腔 C.胃 D.大肠

10.在小肠中不能发挥作用的消化酶是 ( )

A.肠蛋白酶 B.胰蛋白酶 C.胃蛋白酶 D.肠淀粉酶

11.淀粉、蛋白质、脂肪三大营养物质在消化道内经消化后的最终产物是 ( )

A.维生素、无机盐,水 B.二氧化碳、尿素、水

C.葡萄糖、氨基酸、甘油 D.葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸

12.1783年,意大利科学家斯巴兰让尼进行了一个科学实验:将一块肉放入一只极小的铁笼内,将肉连同铁笼一起喂给一只鹰吃,一段时间后,将连着小铁笼的绳子往外拉,结果只拉出完整无损的小铁笼,铁笼内的肉却不见了。关于这块肉的去向,以下解释正确的是 ( )

A.鹰在口腔中用牙齿把肉剔出吃了

B.鹰嗉囊内的寄生虫钻进笼子把肉吃了

C.鹰的消化道分泌化学物质把肉消化了

D.鹰体内的细胞把肉吸收了

13.以下对酶及其作用的描述中错误的是 ( )

A.酶是活细胞制造的具有催化能力的物质

B.酶的催化作用具有专一性、高效性

C.生物的新陈代谢几乎都在酶的作用下进行

D.白化病的生成是由于小肠不能吸收促使黑色素形成的酶

14.加酶洗衣粉是在合成洗衣粉中加入0.2%~0.5%的酶制剂制成的。某自然科学兴趣小组对某种加酶洗衣粉洗涤效果与水温之间的关系进行研究,每次实验所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同,测得这种加酶洗衣粉在不同水温条件下除去衣服上奶渍所需的时间,实验结果如下表所示:

水温 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃

除去奶渍所需时间 28秒 12秒 6秒 4秒 12秒 17秒

根据表中有关实验数据判断,用这种加酶洗衣粉除去奶渍效果最好的水温条件可能是 ( )

A.0℃ B.60℃ C.50℃ D.30℃

5.细细咀嚼米饭一段时间后,我们会感觉到甜味,这是因为 ( )

A.米饭本来是甜的

B.米饭中部分淀粉分解成麦芽糖

C.米饭中部分蛋白质分解成氨基酸

D.米饭中部分脂肪分解成甘油和脂肪酸

16.如图是人体消化系统的一部分结构模式图,请填出标有字母的结构名称。

A__________;B__________;C__________;D__________;

E__________;F__________;G__________;1__________。

17.中国营养学会将我国成年人钙供给量定为0.8克/天,处于生长发育旺盛阶段的青少年对钙的需求量更高,但我国绝大多数人远未达到这个标准。据调查显示,找国95%的儿童存在不同程度的缺钙,北京、上海、内蒙古地区小学生钙的摄入量分别只有标准量的33%、55%和69%。可见,我国儿童缺钙的现象比较普遍,也比较严重。

(1)在人体消化道中吸收钙的主要场所是__________。钙被吸收后进入__________。

(2)钙是构成人体骨的重要无机盐,被盐酸浸泡过的骨会变得__________,这说明钙与骨的__________的物理性质有关。

(3)下表为王刚同学某日的食谱。王刚同学这天摄入钙的总量为克。根据表分析,王刚同学若表现出缺钙症状,如果通过喝牛奶补钙,按照对钙的需求量为0.8克/天计算,他这天至少应在饮食中增加克牛奶。

食物种类 食物质量(克) 含钙量(克/100克)

馒 头 1000 0.03

青 菜 500 0.03

豆 腐 100 0.16

牛 奶 0 0.10

猪 肉 100 0.006

(4)教育部号召大力开展“豆奶工程”。从营养学的角度分析,这项工程的主要意义是为人体补充__________和__________。

18.如图所示的A、B、C、D为某同学设计的一个关于检验唾液能够消化淀粉的实验装置图。请仔细分析该图后回答下列问题:

(1)根据你所学过的知识。这四个装置的顺序应该为____________________。

(2)图A中,滴管加入的应该是__________,目的是检验1、2两试管中是否存在淀粉。这一步根据的原理是__________。

(3)图B加入的浆糊是用__________加水煮沸而成。

(4)图C是将1、2两试管进行水浴加热,加热的温度应该为____________________,理由是________________________________________,

(5)图D中1号试管加上与2号试管一样多的清水的目的是________________________________________。

(6)该实验的假设是_____________ _______,结论是____________ ________。

19.下图中的曲线表示食物通过消化道时,糖类、蛋白质和脂肪在消化过程中数量的变化,请分析并回答下列问题:

(1)甲表示__________的消化曲线,因为其到了__________才开始被消化。

(2)乙表示__________消化曲线,因为其在__________就开始被消化。

(3)这三种营养物质在__________中都可以被消化,而在__________中则都不能被消化。

20.2005年的诺贝尔医学与生理学奖颁发给了澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦,以表彰他们发现幽门螺杆菌是引起胃炎和胃溃疡等疾病的主要原因。沃伦获奖后说:“当时的医学教科书认为,由于胃酸的存在,在胃内不可能有什么东西生长,因此根本就没有人想到这些疾病与细菌感染有关。”为了验证他们提出的细菌致病理论,马歇尔曾服用了一杯含有幽门螺杆菌的液体,一周后,他患了严重胃病,检查证明已被这种细菌感染。两位科学家的发现,使全世界数以亿计的胃炎、胃溃疡疾病患者可以得到有效的治疗。

(1)胃壁分泌的胃酸除了激活和维持胃蛋白酶的活性外,还可杀死随食物进入胃的一些病菌。胃酸的这一作用属于__________ (填“特异性免疫”或“非特异性免疫”)。

(2)用唾液淀粉酶探索pH对酶催化作用的影响,实验结果可以用如图所示的曲线表示。若换成胃蛋白酶,曲线在水平位置上将会__________ (填“向左”或“向右”)移动。

(3)对于科学的研究和发展,你从上面的材料中得到了怎样的启示

参考答案

1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A 9.A 10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 15.B 16.胃 胰腺 小肠 大肠 肝脏 胆囊 十二指肠 阑尾 17.(1)小肠 血液 (2)柔软硬度 (3)0.616 184 (4)蛋白质无机盐(钙) 18.(1)B—D—C—A(2)碘液 碘液遇淀粉变蓝色 (3)淀粉(4)37℃ 该温度是唾液淀粉酶分解淀粉最适温度 (5)对比只能保证一个变量,其他条件必须一致 (6)唾液淀粉酶能够促使淀粉分解 唾液能使淀粉分解 19.(1)脂肪小肠 (2)糖类 口腔 (3)小肠 大肠 20.(1)非特异性免疫 (2)向左 (3)具有开放性,合理即可。如:务实求真的精神;不迷信权威;为科学献身的精神等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网

第2节 食物的消化与吸收

联想情景导入

我们每天所吃的粮食、蔬菜、肉和蛋等食物,必须通过消化系统的消化才能被吸收,人体才能得以利用。那么,被我们摄取的各种食物是怎样被人体消化的呢

重点知识详解

一、消化系统

1.消化系统的组成:人体的消化系统由一条消化道和一些能分泌消化液的消化腺组成。

2.消化腺:一类是位于消化道外的大消化腺的消化腺:如唾液腺、肝脏、胰腺。它们通过导管开口于消化道。另一类是分布在消化道壁内的小腺体。它们数量甚多,都直接开开口于消化道,如胃腺、肠腺等。消化腺能分泌消化食物的消化液。

消化腺 唾液腺 胃 腺 胰腺 肝脏 肠 腺

流入的部位 口腔 胃 十二指肠 胆囊 小肠

消化液 唾液 胃液 胰液 胆汁 肠液

3.消化系统的功能:

二、食物的消化与吸收

1.食物的消化:人体将食物分解成能被身体利用的小分子化合物的过程叫做消化。消化可分为物理消化和化学消化两种类型。

(1)物理消化:在物理消化过程中,食物逐渐被软化和细化,如食物在口腔中被牙切割、研磨成小碎块。

(2)化学消化:在化学消化过程中,食物在各种消化液的作用下被分解成能被身体利用的小分子化合物,即营养物质。

2.营养的吸收:当食物消化后,营养物质通过消化系统的管壁进入血液的过程叫做吸收。吸收主要在小肠内完成。

3.小肠的结构与消化吸收相适应的特点:

(1)小肠很长。

(2)小肠内壁有绒毛。

(3)小肠内有多种消化液。

(4)小肠内有丰富的毛细血管。

三、酶

1.酶是生物体细胞制造的一种蛋白质,它能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的物质,我们称为生物催化剂。唾液中就有帮助淀粉消化的唾液淀粉酶。

2.酶的特性:

(1)酶具有专一性:一种酶只能催化某一种或某一类化学反应。

(2)酶具有高效性:酶的催化效率很高,它可以使人体细胞内的各种反应迅速进行。

(3)敏感性:酶的催化性受温度、pH等因素的影响。

经典例题解析

[例1] 人体内最大的消化腺是 ( )

A.唾液腺 B.胃腺 C.肝脏 D.胰腺

[解析] 肝脏分泌胆汁,是人体内最大的消化腺。

[答案] C

[例2] 血液中没有的下列物质是 ( )

A.氨基酸 B.脂肪酸 C.麦芽糖 D.维生素

[解析] 氨基酸是蛋白质消化的最终产物,可被小肠绒毛内的毛细血管吸收进入血液。维生素不经消化,可被小肠绒毛内的毛细血管和大肠壁内的毛细血管吸收而进入血液。脂肪酸的大部分由小肠绒毛内的毛细淋巴管吸收,然后经过淋巴循环进入血液。脂肪酸的大部分由小肠绒毛内的毛细淋巴管吸收,然后经过淋巴循环进入血液,小部分被小肠绒毛内毛细血管吸收进入血液。而麦芽糖则不能被吸收,必需再消化成葡萄糖才能被吸收,所以血液中没有麦芽糖。

[答案] C

[例3] 小明患了急性肠胃炎,腹泻严重,这时进行治疗的方案有以下几种,请选择 ( )

A.口服葡萄糖 B.口服生理盐水

C.静脉注射生理盐水 D.静脉注射葡萄糖溶液

[解析] 由于小叫患了急性肠胃炎,所以体内丢失了大量的水和无机盐,但由于胃肠功能失调.所以不能口服,应该通过注射生理盐水来补充体内的水和无机盐。

[答案] C

[例4] 试管中有一些植物油,加入配制的消化液,充分振荡置于37℃温水中,小时后植物油不见。配制的消化液可能是 ( )

A.唾液、胃液、肠液 B.胃液、唾液、胆汁

C.胰液、肠液、胆汁 D.肠液、胰液、唾液

[解析] 植物油的成分是脂肪,该题实际上是考查脂肪的消化。乳化脂肪的消化液是胆汁,只起乳化作用(物理变化,将走分子脂肪变曲脂肪微粒),胰液中有胰脂肪酶,肠液中有肠脂肪酶。

[答案] C

[例5] 某人早晨吃了荷包蛋,喝就牛奶,当食物进入胃后,发生的变化是 ( )

A.只初步消化了水 B.只初步消化了无机盐

C.只初步消化了维生索 D.只初步消化了蛋白质

[解析] 荷包蛋和牛奶中含有的营养物质有水、无机盐、维生素、蛋白质、脂肪、糖类等。这些营养素中,水、无机盐、维生素不需要消化就能被直接吸收,另外的三种必须被消化道中的消化酶消化成小分子物质后才能做消化道壁吸收进入血液。胃腺分泌的胃液只能初步消化蛋白质,对脂肪和糖类不起消化作用。

[答案] D

[例6] 酶是一种十分神奇的物质,生物体内的许多生物化学反应部是在酶的催化作用下进行的。研究酶的催化作用具有重要的意义。某同学通过制订以下的实验计划来探究酶的催化作用与温度的关系:①D取3支洁净的试管,编上号,在第1号和第2号试管中各加人2毫升的清水,在第3号试管中加2毫升1%淀粉溶液。②将第1号第2号和第3号试管分别放人沸水、冰块和37℃左右的热水中约5分钟。③向3支试管中各注1毫升新鲜的唾液淀粉酶溶液,摇匀后分别放入沸水、冰块和37℃左右的热水中约5分钟。④在3支试管中各滴入1滴碘液,然后摇匀。⑤观察并记录这3支试管中溶液颜色的变化。

请分析上述实验设计,回答下列问题:

(1)为什么要将第3号试管放入37℃左右的热水中

(2)该实验计划中有一步骤存在缺陷,请予以纠正。

(3)在纠正缺陷后,第1号试管会出现什么实验现象

(4)第3号试管会出现的实验现象是________________________,出现这种现象的原因是________________________________________________。

[解析] 酶是一种生物催化剂,能使食物中的糖类、脂肪、蛋白质变成可吸收的营养物质。酶具有高效性、专一性,酶的催化作用受温度、pH等因素的影响。一般情况下酶在温度37℃时催化效果较好,不同的酶发挥催化作用时所需要的pH不同。本题通过对比实验的方法说明唾液淀粉酶对淀粉的催化分解作用。如果淀粉被唾液淀粉酶分解,则滴入碘液不产生蓝色,反之,则会出现蓝色。

[答案] (1)因为37℃是唾液淀粉酶催化的最适温度,催化效果最好。

(2)在第①步中的第1号和第2号试管中应各加入2毫升l%淀粉溶液。

(3)淀粉变蓝。

(4)淀粉不变蓝 淀粉被唾液淀粉酶分解了

考点应试必备

1.下列营养物质中,可以不经过消化,在消化道内直接被吸收的是 ( )

A.无机盐和维生素 B.蛋白质和糖类

C.脂肪和糖类 D.脂肪和蛋白质

2.食物中的蛋白质经消化转变成 ( )

A.脂肪酸 B.氨基酸 C.葡萄糖 D.甘油

3.小肠绒毛不能直接吸收的营养物质是 ( )

A.氨基酸 B.麦芽糖 C.维生素 D.脂肪酸

4.人体消化系统的组成包括 ( )

A.口、食管、胃、小肠和大肠

B.食管、胃、小肠和大肠

C.口、食管、胃、小肠和大肠以及肝

D.消化道和分泌消化液的消化腺

5.人体吞下的食物经过消化道的顺序是 ( )

A.食道→胃→肝脏→小肠→大肠→肛门

B.食道→胃→小肠→大肠→肛门

C.食道→胃→大肠→小肠→肛门

D.食道→胃→胰→大肠→小肠→肛门

6.如果一个人的肝脏功能不好,分泌胆汁过少,则会对食物中的哪种营养物质的消化有不利影响( )

A.蛋白质 B.淀粉 C.脂肪 D.粗纤维

7.在唾液淀粉酶催化淀粉分解实验中,将唾液稀释10倍与用唾液原液实验的效果基本相同,这表明酶具有 ( )

A.专一性 B.多样性 C.高效性 D.稳定性

8.人体的小肠内壁有许多环形皱襞和绒毛,这对消化食物、吸收营养的作用是 ( )

A.增大了小肠的内表面积,有利于消化吸收

B.增强小肠的弹性,有利于容纳更多的食物

C.增强小肠的弹性,有利于食物在小肠内运动

D.以上三项都是

9.消化道内消化和吸收养料的主要器官是 ( )

A.小肠 B.口腔 C.胃 D.大肠

10.在小肠中不能发挥作用的消化酶是 ( )

A.肠蛋白酶 B.胰蛋白酶 C.胃蛋白酶 D.肠淀粉酶

11.淀粉、蛋白质、脂肪三大营养物质在消化道内经消化后的最终产物是 ( )

A.维生素、无机盐,水 B.二氧化碳、尿素、水

C.葡萄糖、氨基酸、甘油 D.葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸

12.1783年,意大利科学家斯巴兰让尼进行了一个科学实验:将一块肉放入一只极小的铁笼内,将肉连同铁笼一起喂给一只鹰吃,一段时间后,将连着小铁笼的绳子往外拉,结果只拉出完整无损的小铁笼,铁笼内的肉却不见了。关于这块肉的去向,以下解释正确的是 ( )

A.鹰在口腔中用牙齿把肉剔出吃了

B.鹰嗉囊内的寄生虫钻进笼子把肉吃了

C.鹰的消化道分泌化学物质把肉消化了

D.鹰体内的细胞把肉吸收了

13.以下对酶及其作用的描述中错误的是 ( )

A.酶是活细胞制造的具有催化能力的物质

B.酶的催化作用具有专一性、高效性

C.生物的新陈代谢几乎都在酶的作用下进行

D.白化病的生成是由于小肠不能吸收促使黑色素形成的酶

14.加酶洗衣粉是在合成洗衣粉中加入0.2%~0.5%的酶制剂制成的。某自然科学兴趣小组对某种加酶洗衣粉洗涤效果与水温之间的关系进行研究,每次实验所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同,测得这种加酶洗衣粉在不同水温条件下除去衣服上奶渍所需的时间,实验结果如下表所示:

水温 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃

除去奶渍所需时间 28秒 12秒 6秒 4秒 12秒 17秒

根据表中有关实验数据判断,用这种加酶洗衣粉除去奶渍效果最好的水温条件可能是 ( )

A.0℃ B.60℃ C.50℃ D.30℃

5.细细咀嚼米饭一段时间后,我们会感觉到甜味,这是因为 ( )

A.米饭本来是甜的

B.米饭中部分淀粉分解成麦芽糖

C.米饭中部分蛋白质分解成氨基酸

D.米饭中部分脂肪分解成甘油和脂肪酸

16.如图是人体消化系统的一部分结构模式图,请填出标有字母的结构名称。

A__________;B__________;C__________;D__________;

E__________;F__________;G__________;1__________。

17.中国营养学会将我国成年人钙供给量定为0.8克/天,处于生长发育旺盛阶段的青少年对钙的需求量更高,但我国绝大多数人远未达到这个标准。据调查显示,找国95%的儿童存在不同程度的缺钙,北京、上海、内蒙古地区小学生钙的摄入量分别只有标准量的33%、55%和69%。可见,我国儿童缺钙的现象比较普遍,也比较严重。

(1)在人体消化道中吸收钙的主要场所是__________。钙被吸收后进入__________。

(2)钙是构成人体骨的重要无机盐,被盐酸浸泡过的骨会变得__________,这说明钙与骨的__________的物理性质有关。

(3)下表为王刚同学某日的食谱。王刚同学这天摄入钙的总量为克。根据表分析,王刚同学若表现出缺钙症状,如果通过喝牛奶补钙,按照对钙的需求量为0.8克/天计算,他这天至少应在饮食中增加克牛奶。

食物种类 食物质量(克) 含钙量(克/100克)

馒 头 1000 0.03

青 菜 500 0.03

豆 腐 100 0.16

牛 奶 0 0.10

猪 肉 100 0.006

(4)教育部号召大力开展“豆奶工程”。从营养学的角度分析,这项工程的主要意义是为人体补充__________和__________。

18.如图所示的A、B、C、D为某同学设计的一个关于检验唾液能够消化淀粉的实验装置图。请仔细分析该图后回答下列问题:

(1)根据你所学过的知识。这四个装置的顺序应该为____________________。

(2)图A中,滴管加入的应该是__________,目的是检验1、2两试管中是否存在淀粉。这一步根据的原理是__________。

(3)图B加入的浆糊是用__________加水煮沸而成。

(4)图C是将1、2两试管进行水浴加热,加热的温度应该为____________________,理由是________________________________________,

(5)图D中1号试管加上与2号试管一样多的清水的目的是________________________________________。

(6)该实验的假设是_____________ _______,结论是____________ ________。

19.下图中的曲线表示食物通过消化道时,糖类、蛋白质和脂肪在消化过程中数量的变化,请分析并回答下列问题:

(1)甲表示__________的消化曲线,因为其到了__________才开始被消化。

(2)乙表示__________消化曲线,因为其在__________就开始被消化。

(3)这三种营养物质在__________中都可以被消化,而在__________中则都不能被消化。

20.2005年的诺贝尔医学与生理学奖颁发给了澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦,以表彰他们发现幽门螺杆菌是引起胃炎和胃溃疡等疾病的主要原因。沃伦获奖后说:“当时的医学教科书认为,由于胃酸的存在,在胃内不可能有什么东西生长,因此根本就没有人想到这些疾病与细菌感染有关。”为了验证他们提出的细菌致病理论,马歇尔曾服用了一杯含有幽门螺杆菌的液体,一周后,他患了严重胃病,检查证明已被这种细菌感染。两位科学家的发现,使全世界数以亿计的胃炎、胃溃疡疾病患者可以得到有效的治疗。

(1)胃壁分泌的胃酸除了激活和维持胃蛋白酶的活性外,还可杀死随食物进入胃的一些病菌。胃酸的这一作用属于__________ (填“特异性免疫”或“非特异性免疫”)。

(2)用唾液淀粉酶探索pH对酶催化作用的影响,实验结果可以用如图所示的曲线表示。若换成胃蛋白酶,曲线在水平位置上将会__________ (填“向左”或“向右”)移动。

(3)对于科学的研究和发展,你从上面的材料中得到了怎样的启示

参考答案

1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A 9.A 10.C 11.D 12.C 13.D 14.B 15.B 16.胃 胰腺 小肠 大肠 肝脏 胆囊 十二指肠 阑尾 17.(1)小肠 血液 (2)柔软硬度 (3)0.616 184 (4)蛋白质无机盐(钙) 18.(1)B—D—C—A(2)碘液 碘液遇淀粉变蓝色 (3)淀粉(4)37℃ 该温度是唾液淀粉酶分解淀粉最适温度 (5)对比只能保证一个变量,其他条件必须一致 (6)唾液淀粉酶能够促使淀粉分解 唾液能使淀粉分解 19.(1)脂肪小肠 (2)糖类 口腔 (3)小肠 大肠 20.(1)非特异性免疫 (2)向左 (3)具有开放性,合理即可。如:务实求真的精神;不迷信权威;为科学献身的精神等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 8 页 (共 8 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿