第3课 《道山亭记》授课课件

图片预览

文档简介

课件53张PPT。第一单元 山水游记 第3课 道山亭记Ⅰ 文本导学Ⅱ 学后自评内容索引Ⅰ 文本导学1.通假字

(1)粤之太末 同_____,_____。

(2)其城之内外皆涂 同_____,_____。1“越”越国“途”路途2.古今异义

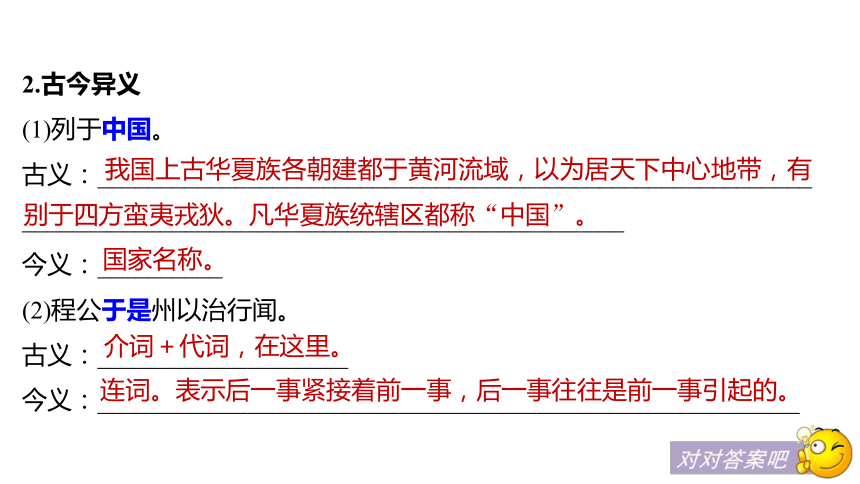

(1)列于中国。

古义:_________________________________________________________

________________________________________________

今义:__________

(2)程公于是州以治行闻。

古义:____________________

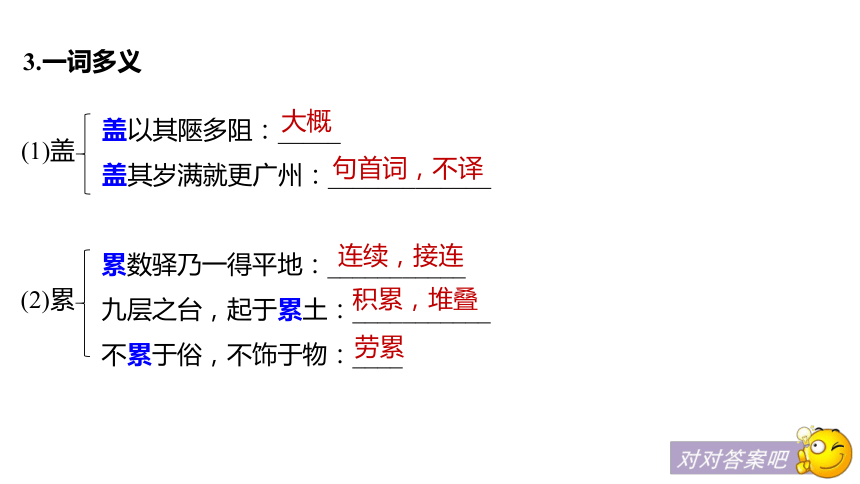

今义:________________________________________________________ 我国上古华夏族各朝建都于黄河流域,以为居天下中心地带,有别于四方蛮夷戎狄。凡华夏族统辖区都称“中国”。 国家名称。介词+代词,在这里。连词。表示后一事紧接着前一事,后一事往往是前一事引起的。3.一词多义(1)盖盖以其陿多阻:_____

盖其岁满就更广州:_____________(2)累累数驿乃一得平地:___________

九层之台,起于累土:___________

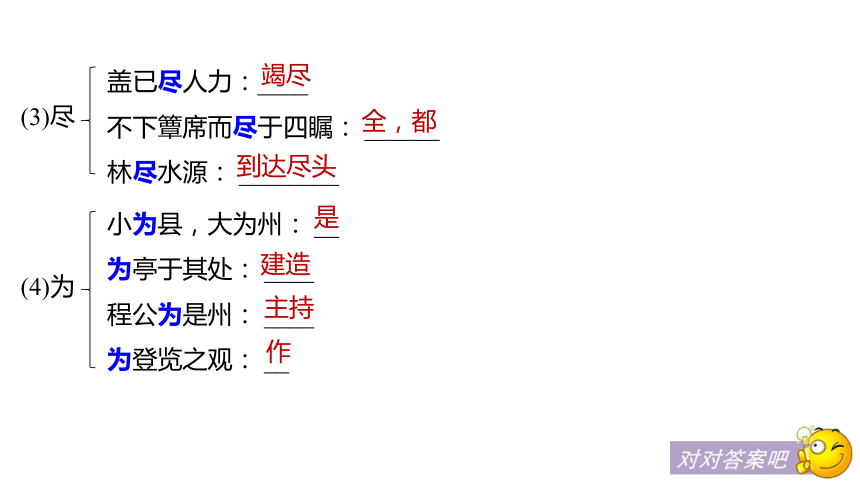

不累于俗,不饰于物:____大概句首词,不译连续,接连积累,堆叠劳累(3)尽盖已尽人力:____

不下簟席而尽于四瞩: ______

林尽水源: ________(4)为小为县,大为州: __

为亭于其处: ____

程公为是州: ____

为登览之观: __竭尽全,都到达尽头是建造主持作(5)者负载者虽其土人: _________

故隶周者也: ______

其路在闽者: _____________

三山者鼎趾立: ________ ……的人表判断定语后置标志句中停顿4.词类活用

(1)匠多良能:___________________________

(2)虽下贫必丰其居:____________________

(3)故名之曰:__________________

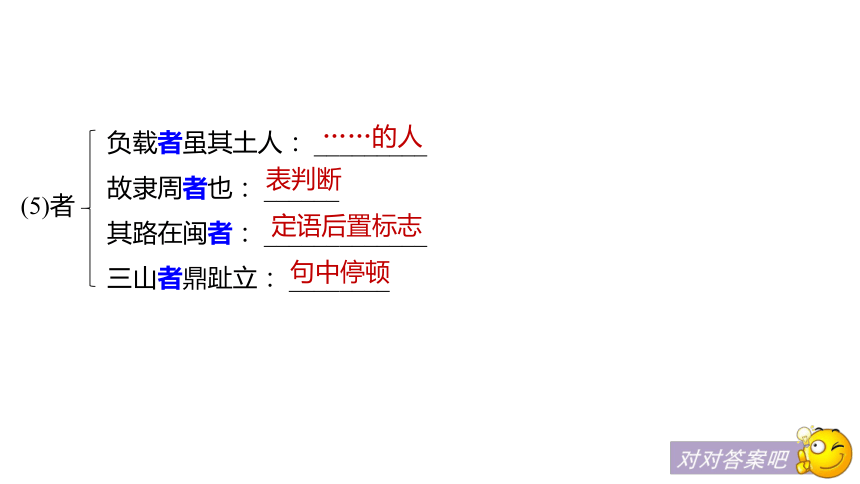

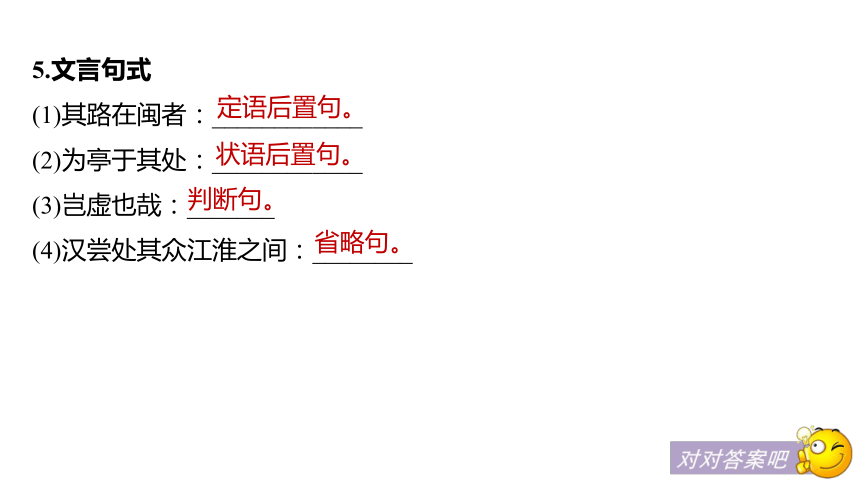

(4)既新其城,又新其学:__________________________形容词作名词,技艺精湛的人。使动用法,使……丰。名词作动词,命名。形容词作动词,改造、革新。5.文言句式

(1)其路在闽者:____________

(2)为亭于其处:____________

(3)岂虚也哉:_______

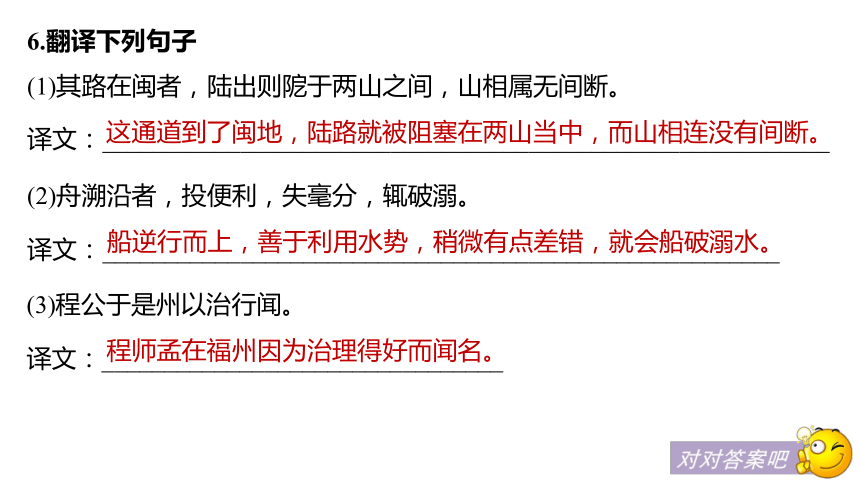

(4)汉尝处其众江淮之间:________定语后置句。状语后置句。判断句。省略句。译文:__________________________________________________________这通道到了闽地,陆路就被阻塞在两山当中,而山相连没有间断。译文:______________________________________________________船逆行而上,善于利用水势,稍微有点差错,就会船破溺水。6.翻译下列句子

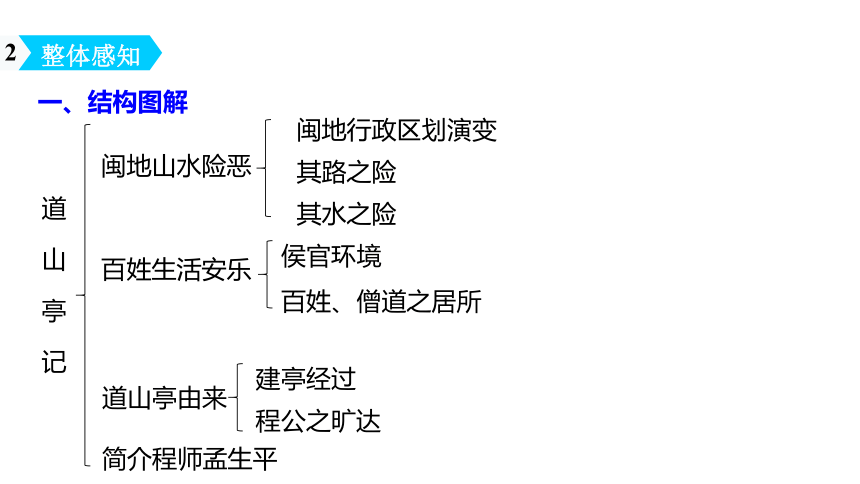

(1)其路在闽者,陆出则阸于两山之间,山相属无间断。(2)舟溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺。译文:________________________________程师孟在福州因为治理得好而闻名。(3)程公于是州以治行闻。一、结构图解2闽地山水险恶闽地行政区划演变

其路之险

其水之险道山亭记百姓生活安乐侯官环境

百姓、僧道之居所道山亭由来建亭经过

程公之旷达简介程师孟生平二、中心主旨

本文具体描绘福州的山险水恶、人文氛围和居民安乐,侃侃道来,写得纡徐和缓,儒雅醇厚,从而形象地表现出了福州特有的险恶地形,曲折地表达了对程师孟治郡政绩的赞美,高度评价了程师孟的旷达脱俗。1.第二段从哪些方面来写福州的?各方面的特点是怎样的?3①地理位置(位于闽中);

②地势(平而广);

③地域风貌(枕江面海);

④城市风貌(路多,舟船交通便利);

⑤城市建筑(居室巨丽,寺院特盛);

⑥整体形象(三山鼎立,山上寺庙众多而奇美)。 答案2.福州的山水如此险,但是恶吗?这样写有何好处?作者在写福州山水时,虽突出其险,却并不突出其恶;突出其怪,却并不强调其凶,景物给人的总体感觉是奇、险、美。山是静的,但作者以路衬山,把山写活了;水是动的,作者肆意点染,给水赋予了生命。可以说,作者不仅写出了山水之“形”,也写出了山水之“神”。 答案Ⅱ 学后自评1.对下列句子中加颜色词的解释,正确的一项是

A.汉尝处其众江淮之间而虚其地 处:处置

B.其途或逆坂如缘 逆:向相反方向活动

C.其城之内外皆涂 涂:同“途”,路途

D.人以屋室巨丽相矜 矜:矜持1 答案解析A项安置,迁徙。

B项迎着。

D项夸耀。√2.下列句子中,加颜色词的意义与现代汉语相近的一项是

A.开其地,列于中国 B.而长江在其南

C.舟载者昼夜属于门庭 D.程公于是州以治行闻 答案解析A项古义指华夏族统辖区域。

B项古义指闽江。

D项古义:于,在;是,这个。√3.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是 答案解析B项①介词,由于;②介词,由于。

A项①副词,才;②副词,竟然、却。

C项①代词,这块;②代词,那里。

D项①却,表转折;②就,表承接。A.①累数驿乃一得平地

②今其智乃反不能及C.①开其地,列于中国

②非其土人,罕不踬也B.①闽以险且远

②臣以险衅,夙遭闵凶D.①不下簟席而尽于四瞩

②非生而习水事者√课内阅读

阅读下面的文段,完成4~7题。

闽,故隶周者也。至秦,开其地,列于中国,始并为闽中郡。自粤之太末,与吴之豫章,为其通路。其路在闽者,陆出则阸于两山之间,山相属无间断,累数驿乃一得平地,小为县,大为州,然其四顾亦山也。其途或逆坂如缘 ,或垂崖如一发,或侧径钩出于不测之溪上,皆石芒峭发,择然后可投步。负戴者虽其土人,犹侧足然后能进。非其土人,罕不踬也。其溪行,则水皆自高泻下,石错出其间,如林立,如士骑满野,千里下上,不见首尾。水行其隙间,或衡缩蟉糅,或逆走旁射,其状若蚓结,若虫镂,2其旋若轮,其激若矢。舟溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺。虽其土长川居之人,非生而习水事者,不敢以舟楫自任也。其水陆之险如此。汉尝处其众江淮之间而虚其地,盖以其陿多阻,岂虚也哉?

福州治侯官,于闽为土中,所谓闽中也。其地于闽为最平以广,四出之山皆远,而长江在其南,大海在其东,其城之内外皆涂,旁有沟,沟通潮汐,舟载者昼夜属于门庭。麓多桀木,而匠多良能,人以屋室巨丽相矜,虽下贫必丰其居,而佛、老子之徒,其宫又特盛。城之中三山,西曰闽山,东曰九仙山,北曰粤王山,三山者鼎趾立。其附山,盖佛、老子之宫以数十百,其瑰诡殊绝之状,盖已尽人力。光禄卿、直昭文馆程公为是州,得闽山嵚崟之际,为亭于其处,其山川之胜,城邑之大,宫室之荣,不下簟席而尽于四瞩。程公以谓在江海之上,为登览之观,可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山,故名之曰“道山之亭”。闽以险且远,故仕者常惮往,程公能因其地之善,以寓其耳目之乐,非独忘其远且险,又将抗其思于埃壒之外,其志壮哉!

程公于是州以治行闻,既新其城,又新其学,而其余功又及于此。盖其岁满就更广州,拜谏议大夫,又拜给事中、集贤殿修撰,今为越州,字公辟,名师孟云。4.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.累数驿乃一得平地 累:连续,接连

B.非其土人,罕不踬也 踬:跌倒

C.岂虚也哉 虚:空虚

D.舟载者昼夜属于门庭 属:聚集,集中 答案解析虚:虚假、不真实,此处指虚言。√5.下列各组句子中,加颜色的词的意义和用法相同的一组是 答案解析C项均为介词,拿。

A项①动词,成为;②介词,替。

B项①代词,他的;②连词,如果。

D项①并且,表递进;②却、然而,表转折。A.①列于中国,始并为闽中郡

②父母之爱子,则为之计深远C.①人以屋室巨丽相矜

②而陋者乃以斧斤考击而求之B.①其志壮哉

②其若是,孰能御之D.①而其余功又及于此

②秦以城求璧而赵不许√6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者开篇极力描写闽地山路水道艰险,以体现程师孟入闽任职“忘其

远且险”。

B.第一段作者用汉代将闽地的百姓迁徙于江淮之事,来强调这地方险狭

多阻。

C.第二段写福州的民居、庙观等反映了居民安乐,间接地表现出程师孟

的治郡政绩。

D.第三段描写程师孟建在城中道山之上的“道山之亭”的胜景,以表现

“其志壮哉”。 答案解析“在城中道山之上”误,据原文“可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山”可知“道山”是道家之山。√7.下列对本文表达技巧的赏析,不正确的一项是

A.作者对于程师孟治郡的业绩,并不采取单刀直入的写法,而是纡徐和

缓,将其政绩曲折地展现出来,充分体现了曾巩散文的艺术特色。

B.作者第一段写闽地“远且险”,分别从“陆出”和“溪行”两方面入

手,而各又分别从山路与“土人”、溪流与“生而习水者”两部分落

笔,条理清楚。

C.文章第二段所介绍的福州地理环境和民俗风气,为下文程师孟“余功

又及于此”——建“道山之亭”的介绍做了铺垫,思路缜密。

D.文章末段先称赞程师孟的政绩,后介绍其辗转任职的情况,看似闲笔,

实则用意深远,以暗示他仕途坎坷,含蓄蕴藉。 答案解析无暗示“仕途坎坷”之意。√文外阅读

阅读下面的文言文,完成8~11题。

醒心亭记

曾 巩

滁州之西南,泉水之涯,欧阳公作州之二年,构亭曰“丰乐”,自为记,以见其名义。既又直丰乐之东,几百步,得山之高,构亭曰“醒心”,使巩记之。

凡公与州宾客者游焉,则必即丰乐以饮。或醉且劳矣,则必即醒心而望,以见夫群山相环,云烟之相滋,旷野之无穷,草树众而泉石嘉,使目新乎其所睹,耳新乎其所闻,则其心洒然而醒,更欲久而忘归也。故即其事之所以然而为名,取韩子退之《北湖》之诗云。噫!其可谓善取乐于山泉之间,而名之以见其实,又善者矣。

虽然,公之作乐,吾能言之。吾君优游而无为于上,吾民给足而无憾于下,天下之学者,皆为才且良,夷狄鸟兽草木之生者,皆得其宜。公乐也。一山之隅,一泉之旁,岂公乐哉?乃公所以寄意于此也。

若公之贤,韩子殁数百年而始有之。今同游之宾客,尚未知公之难遇也。后百千年,有慕公之为人,而览公之迹,思欲见之,有不可及之叹,然后知公之难遇也。则凡同游于此者,其可不喜且幸欤!而巩也,又得以文词托名于公文之次,其又不喜且幸欤!

庆历七年八月十五日记。8.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.滁州之西南,泉水之涯 涯:水边

B.云烟之相滋 滋:滋扰

C.吾民给足而无憾于下 憾:怨恨

D.韩子殁数百年而始有之 殁:死 答案解析滋:滋生蔓延。√9.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是A.自为记,以见其名义

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也C.使目新乎其所睹,耳新乎其所闻

君子博学而日参省乎己B.凡公与州宾客者游焉,

世与我而相违,复驾言兮焉求D.今同游之宾客,尚未知公之难遇也

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也√ 答案解析C项都是作介词,相当于“于”。

A项连词,表目的,相当于“用以”;连词,表原因,相当于“因为”。B项兼词,相当于“于此”;疑问代词,相当于“什么”。

D项结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性;结构助词,用于定语与中心语之间,相当于“的”。10.下列对文章的理解和赏析,不恰当的一项是

A.本文写欧阳修以“醒心”名亭,而曾巩为之作记,并与欧阳修的文章

《醉翁亭记》巧妙地联系在一起,以“醒”贯穿全篇。

B.本文虽为“记”,却主要围绕欧阳修的“醉”“乐”“醒”展开议论,

正体现了曾巩散文平正周详而擅长议论的特点。

C.作者指出欧阳修“醉”只是表象,“醒”方是实质,“乐”则是体现,

而这种“乐”就在于“一山之隅,一泉之旁”的山水之乐。

D.正如韩愈诗所说“应留醒心处,准拟醉时来”,欧阳公筑亭题名的含意

就是为了使人在国泰民安的太平盛世中能“洒然而醒”,而这也正是本

文的主旨所在。 答案解析√作者认为欧阳修的乐并不在于“一山之隅,一泉之旁”的山水之乐,而在于国泰民安,是以天下为己任的贤人达士之乐。译文:______________________________________________11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)或醉且劳矣,则必即醒心而望。译文:_________________________________________________________

______________________________(2)其可谓善取乐于山泉之间,而名之以见其实,又善者矣。有人喝醉并且劳累了,就一定会到醒心亭观望风景。 他真可以说擅长从山泉之间获得乐趣,而且给它们取名来显示它们的实际情况,又是更擅长的了。 译文:________________________________________(3)乃公所以寄意于此也。这其实是欧阳公用来在这里寄寓他的理想呀!参考译文译文:_________________________________________________________

______________(4)而巩也,又得以文词托名于公文之次,其又不喜且幸欤! 而我又可以凭借文章寄托名声在他的文章之后,难道可以不感到欢喜、幸运吗! 参考译文

在滁州的西南方,泉水的旁边,欧阳公出任知州的第二年,建筑凉亭叫“丰乐亭”,自己写了一篇《丰乐亭记》,来说明丰乐亭名称的由来。之后又径直在丰乐亭往东几百步,找到山势高的地方,建筑凉亭叫“醒心亭”,并且请我为它写一篇记事。

只要欧阳公和宾客来游玩,一定会到丰乐亭饮酒。有人喝醉并且劳累了,就一定会到醒心亭观望风景,看到群山环绕,白云山岚水汽滋生蔓延,一望无际的旷野,花草树木茂盛,山泉岩石秀丽,让他们眼睛所看到的、耳朵所听到的都有清新的感觉,他们的心也因惊奇而醒来,甚至久待而忘了回去。所以根据这样的事形成的原因为它取名“醒心亭”,这是取自韩愈《北湖》一诗的句子。唉!他真可以说擅长从山泉之间获得乐趣,而且给它们取名来显示它们的实际情况,又是更擅长的了。

虽然如此,欧阳公的快乐,我能形容。我们的国君在上能宽大化民,不用刑罚;我们的人民在下生活充裕,没有怨恨;天下求学的人都贤德有才能,边远地区鸟兽草木的生长都适当合宜,这才是欧阳修的快乐。而只是在一座山的角落、一池泉水的旁边,难道是欧阳公的快乐吗?这其实是欧阳公用来在这里寄寓他的理想呀!

像欧阳公的贤德,韩愈死后的数百年才有。现在与他同游的宾客都还不知道欧阳公的难得。以后的百千年,有人仰慕欧阳公的为人,来参观他的遗迹,想要见他一面,却有没办法再见到他的感叹(或说有比不上他的感叹),然后才知道欧阳公的难得。所以凡是与他在这里同游的人,难道可以不感到欢喜、幸运吗!而我又可以凭借文章寄托名声在他的文章之后,难道可以不感到欢喜、幸运吗!

宋仁宗庆历七年八月十五日记。(2014·北京)阅读下面的文言文,完成12~17题。

偃虹堤记

有自岳阳至者,以滕侯①之书、洞庭之图来告曰:“愿有所记。”予发书按图,自岳阳门西距金鸡之右,其外隐然隆高以长者,曰偃虹堤。问其作而名者,曰:“吾滕侯之所为也。”问其所以作之利害,曰:“洞庭,天下之至险;而岳阳,荆、潭、黔、蜀四会之冲也。昔舟之往来湖中者,至无所寓,则皆泊南津,其有事于州者远且劳,而又常有风波之恐、覆溺之虞。今舟之至者,皆泊堤下。有事于州者近而且无患。”问其大小之制、用人之力,曰:“长一千尺,高三十尺,厚加二尺,3用民力万有五千五百工,而不逾时以成。”问其始作之谋,曰:“州以事上转运使,转运使择其吏之能者行视可否,凡三反复,而又上于朝廷,决之三司,然后曰可,而皆不能易吾侯之议也。”曰:“此君子之作也,可以书矣。”

盖虑于民也深,则谋其始也精,故能用力少而为功多。夫以百步之堤,御天下至险不测之虞,惠其民而及于荆、潭、黔、蜀,凡往来湖中,无远迩之人皆蒙其利焉。且岳阳四会之冲,舟之来而止者,日凡有几!使堤土石幸久不朽,则滕侯之惠利于人物,可以数计哉?夫事不患于不成,而患于易坏。盖作者未始不欲其久存,而继者常至于殆废。自古贤智之士,为其民捍患兴利,其遗迹往往而在。使其继者皆如始作之心,则民到于今受其赐,天下岂有遗利乎?此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也。

滕侯志大材高,名闻当世。方朝廷用兵急人之时,常显用之。而功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物。夫 虑 熟 谋 审 力 不 劳 而 功 倍 作 事 可 以 为 后 法 一 宜 书 不 苟 一 时 之 誉 思 为 利 于 无 穷 而 告 来 者 不 以 废 二 宜 书 岳 之 民 人 与 湖 中 之 往 来 者 皆 欲 为 滕 侯 纪 三 宜 书 以 三 宜 书 不 可 以 不 书,乃为之书。

庆历六年某月某日记。

(取材于《欧阳文忠公集》)

注 ①滕侯:即滕子京,北宋人,屡遭贬黜,其时被贬,任岳州知州。 12.用斜线(/)给上面文言文画波浪线的部分断句。 答案解析夫虑熟谋审/力不劳而功倍/作事可以为后法/一宜书/不苟一时之誉/思为利于无穷/而告来者不以废/二宜书/岳之民人与湖中之往来者//皆欲为滕侯纪/三宜书/以三宜书不可以不书本题考查文言文的断句能力。在整体把握句意的前提下,抓住其中的标志性词语先断开容易断的地方,文段中“一宜书”“二宜书”“三宜书”明显可断,其他地方再根据语意推敲。13.下列语句中,加颜色词语的解释不正确的一项是

A.愿有所记 愿:希望

B.覆溺之虞 虞:料想

C.使堤土石幸久不朽 使:假如

D.常显用之 常:曾经 答案解析本题考查文言实词的含义。B项“覆溺之虞”根据文意推断,“虞”是“忧虑”的意思。√14.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

A.予发书按图

我打开书信并查看洞庭之图

B.问其所以作之利害

问滕侯的建堤动机和修建的利弊

C.皆不能易吾侯之议也

(各级官员)都不能轻视滕侯的具体策划

D.此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也

这就是滕侯思虑并想记录下来传告后世的 答案解析√本题考查理解并翻译文中的句子。C项“易”的意思是“改变”,不是“轻视”。15.下列理解和分析,不符合文意的一项是

A.文章认为,滕侯对偃虹堤的周密策划和精心施工,是出于他对百姓深

切的关怀和热爱。

B.古代不少利国利民的工程,由于年深日久缺乏维护,往往成了废弃的

遗迹,令人遗憾。

C.滕子京请欧阳修作《偃虹堤记》,是为了记载岳州面貌的改变和百姓

安居乐业的情景。

D.《偃虹堤记》是一篇应邀之作,欧阳修在文中借赞美滕侯表达了心中

理想的为官之道。 答案解析√本题考查对文章内容的把握。C项表述不当。原文中有“夫事不患于不成……而欲有纪于后也”,可见请欧阳修作本文不是为了记载岳州面貌的改变和百姓安居乐业的情景,而是希望继承者能明白他建造偃虹堤的良苦用心,使其不致被废弃。16.《偃虹堤记》写到“(滕侯)功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物”。请在横线上填写《岳阳楼记》中内容与之相关的文句。 答案解析滕子京谪守巴陵郡,越明年,政通人和,百废具(俱)兴。本题考查默写常见的名句名篇。本题要求准确理解句子中滕侯的做法,重点在“功未及就,退守一州”和“略施其余”的理解,还要熟练地背诵《岳阳楼记》,并能够理解该文中句子的意思。17.欧阳修的《偃虹堤记》和范仲淹的《岳阳楼记》堪称姊妹篇,内容相得益彰。谈谈你从两篇《记》所抒发的为官情怀中获得的感悟。(200字左右)本题考查对文章内容的理解和感悟。两篇《记》抒发的为官情怀大致是一样的,内容上相得益彰,主要内容突出“民为上”,为百姓着想。 答案解析感悟角度:(1)以天下为己任,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

(2)时刻把百姓放在心上,“虑于民也深,则谋其始也精”。

(3)即使自己身处逆境,也要为百姓谋利,有所作为。参考译文参考译文

有一个从岳阳来的客人,拿着滕子京的信和洞庭之图来告诉我说:“希望您写篇文章记载(偃虹堤)。”我打开书信并查看洞庭之图,看到从岳阳门往西到金鸡的右边,其外面有一个又高又长的建筑,叫作偃虹堤。问建造此堤和为其命名的人是谁,来人说:“这都是我们滕侯做的。”又问滕侯的建堤动机和修建的利弊,回答说:“洞庭湖是天下非常险要的地方,岳阳又是荆州、潭州、黔州、蜀州四个地方交会的要冲。过去往来于洞庭湖的船只,到了也没有停泊的地方,只能停泊在南边的渡口,那些需要到岳阳办事的人又远又累,而又常常有遭遇风浪、船翻淹死的恐惧和忧虑。现在船到了这儿全部停泊在堤下。到州里办事的人又近又不必担心。”我问这个堤规模的大小和用了多少人力,回答说:“全长一千尺,高三十尺,厚度越往下就加上二尺,需要用一万五千五百个人工,没有超过限定的日期就完成了。”我问他建筑之初是如何谋划的,回答说:“州里把这个事上报给转运使,转运使选择那些有能力的官吏视察是否可行,反复了多次,最后上报朝廷,由三司来决定,三司决定说可行,他们都不能改变滕侯的具体策划。”我说:“这是君子的作为,可以为此写篇文章。”

深深考虑百姓的人,在当初谋划一些事情时就考虑精到,所以能用人力少而取得的功效多。凭借那百步远的湖堤,可以抵挡天下非常危险而不可预测的忧患,让当地百姓受益并惠及荆州、潭州、黔州、蜀州,凡是往来于洞庭湖的人,不论是远近都蒙受这个堤的利益。而且岳阳又是四个地方交会的要冲,往来的船只在此停泊的,一天要有多少呢!假使堤的土石有幸长久不坏,那么滕侯对人或物的恩惠,能用数来计算吗?事情不怕干不成,怕就怕容易败坏。建造的人开始并非不想让它长久完好,可是继承者常常懈怠,废弃了它。自古以来有才德智慧的人,为了百姓兴利除弊,他们的遗迹到处都有。如果他们的继承者都像开始建造者那样用心,那么百姓到现在仍然受惠,天下哪还有丢掉的利益?这就是滕侯思虑并想记录下来传告后世的。

滕侯志向远大、才华超人,在当世很有名望。当朝廷正用兵急需人才的时候,曾经重用他。但功业未来得及完成,就退下来当一州的太守,不必太费心思,只是稍稍发挥,就能利及外物。他深思熟虑,策划周密,事半功倍,这种做事的方法可以作为后世人的法则,这是我第一个应该写此记的理由。不只是想着被当世的人赞誉,而是想着为千秋万代的利益而告诉后代不要废弃,这是我第二个写此记的理由。岳阳的百姓与洞庭湖中往来的人们,都想为滕侯写这个记,这是我第三个写此记的理由。因为有三个应当写记的理由而不可以不写,于是就写下了此篇文章。

庆历六年某月某日记。

(1)粤之太末 同_____,_____。

(2)其城之内外皆涂 同_____,_____。1“越”越国“途”路途2.古今异义

(1)列于中国。

古义:_________________________________________________________

________________________________________________

今义:__________

(2)程公于是州以治行闻。

古义:____________________

今义:________________________________________________________ 我国上古华夏族各朝建都于黄河流域,以为居天下中心地带,有别于四方蛮夷戎狄。凡华夏族统辖区都称“中国”。 国家名称。介词+代词,在这里。连词。表示后一事紧接着前一事,后一事往往是前一事引起的。3.一词多义(1)盖盖以其陿多阻:_____

盖其岁满就更广州:_____________(2)累累数驿乃一得平地:___________

九层之台,起于累土:___________

不累于俗,不饰于物:____大概句首词,不译连续,接连积累,堆叠劳累(3)尽盖已尽人力:____

不下簟席而尽于四瞩: ______

林尽水源: ________(4)为小为县,大为州: __

为亭于其处: ____

程公为是州: ____

为登览之观: __竭尽全,都到达尽头是建造主持作(5)者负载者虽其土人: _________

故隶周者也: ______

其路在闽者: _____________

三山者鼎趾立: ________ ……的人表判断定语后置标志句中停顿4.词类活用

(1)匠多良能:___________________________

(2)虽下贫必丰其居:____________________

(3)故名之曰:__________________

(4)既新其城,又新其学:__________________________形容词作名词,技艺精湛的人。使动用法,使……丰。名词作动词,命名。形容词作动词,改造、革新。5.文言句式

(1)其路在闽者:____________

(2)为亭于其处:____________

(3)岂虚也哉:_______

(4)汉尝处其众江淮之间:________定语后置句。状语后置句。判断句。省略句。译文:__________________________________________________________这通道到了闽地,陆路就被阻塞在两山当中,而山相连没有间断。译文:______________________________________________________船逆行而上,善于利用水势,稍微有点差错,就会船破溺水。6.翻译下列句子

(1)其路在闽者,陆出则阸于两山之间,山相属无间断。(2)舟溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺。译文:________________________________程师孟在福州因为治理得好而闻名。(3)程公于是州以治行闻。一、结构图解2闽地山水险恶闽地行政区划演变

其路之险

其水之险道山亭记百姓生活安乐侯官环境

百姓、僧道之居所道山亭由来建亭经过

程公之旷达简介程师孟生平二、中心主旨

本文具体描绘福州的山险水恶、人文氛围和居民安乐,侃侃道来,写得纡徐和缓,儒雅醇厚,从而形象地表现出了福州特有的险恶地形,曲折地表达了对程师孟治郡政绩的赞美,高度评价了程师孟的旷达脱俗。1.第二段从哪些方面来写福州的?各方面的特点是怎样的?3①地理位置(位于闽中);

②地势(平而广);

③地域风貌(枕江面海);

④城市风貌(路多,舟船交通便利);

⑤城市建筑(居室巨丽,寺院特盛);

⑥整体形象(三山鼎立,山上寺庙众多而奇美)。 答案2.福州的山水如此险,但是恶吗?这样写有何好处?作者在写福州山水时,虽突出其险,却并不突出其恶;突出其怪,却并不强调其凶,景物给人的总体感觉是奇、险、美。山是静的,但作者以路衬山,把山写活了;水是动的,作者肆意点染,给水赋予了生命。可以说,作者不仅写出了山水之“形”,也写出了山水之“神”。 答案Ⅱ 学后自评1.对下列句子中加颜色词的解释,正确的一项是

A.汉尝处其众江淮之间而虚其地 处:处置

B.其途或逆坂如缘 逆:向相反方向活动

C.其城之内外皆涂 涂:同“途”,路途

D.人以屋室巨丽相矜 矜:矜持1 答案解析A项安置,迁徙。

B项迎着。

D项夸耀。√2.下列句子中,加颜色词的意义与现代汉语相近的一项是

A.开其地,列于中国 B.而长江在其南

C.舟载者昼夜属于门庭 D.程公于是州以治行闻 答案解析A项古义指华夏族统辖区域。

B项古义指闽江。

D项古义:于,在;是,这个。√3.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是 答案解析B项①介词,由于;②介词,由于。

A项①副词,才;②副词,竟然、却。

C项①代词,这块;②代词,那里。

D项①却,表转折;②就,表承接。A.①累数驿乃一得平地

②今其智乃反不能及C.①开其地,列于中国

②非其土人,罕不踬也B.①闽以险且远

②臣以险衅,夙遭闵凶D.①不下簟席而尽于四瞩

②非生而习水事者√课内阅读

阅读下面的文段,完成4~7题。

闽,故隶周者也。至秦,开其地,列于中国,始并为闽中郡。自粤之太末,与吴之豫章,为其通路。其路在闽者,陆出则阸于两山之间,山相属无间断,累数驿乃一得平地,小为县,大为州,然其四顾亦山也。其途或逆坂如缘 ,或垂崖如一发,或侧径钩出于不测之溪上,皆石芒峭发,择然后可投步。负戴者虽其土人,犹侧足然后能进。非其土人,罕不踬也。其溪行,则水皆自高泻下,石错出其间,如林立,如士骑满野,千里下上,不见首尾。水行其隙间,或衡缩蟉糅,或逆走旁射,其状若蚓结,若虫镂,2其旋若轮,其激若矢。舟溯沿者,投便利,失毫分,辄破溺。虽其土长川居之人,非生而习水事者,不敢以舟楫自任也。其水陆之险如此。汉尝处其众江淮之间而虚其地,盖以其陿多阻,岂虚也哉?

福州治侯官,于闽为土中,所谓闽中也。其地于闽为最平以广,四出之山皆远,而长江在其南,大海在其东,其城之内外皆涂,旁有沟,沟通潮汐,舟载者昼夜属于门庭。麓多桀木,而匠多良能,人以屋室巨丽相矜,虽下贫必丰其居,而佛、老子之徒,其宫又特盛。城之中三山,西曰闽山,东曰九仙山,北曰粤王山,三山者鼎趾立。其附山,盖佛、老子之宫以数十百,其瑰诡殊绝之状,盖已尽人力。光禄卿、直昭文馆程公为是州,得闽山嵚崟之际,为亭于其处,其山川之胜,城邑之大,宫室之荣,不下簟席而尽于四瞩。程公以谓在江海之上,为登览之观,可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山,故名之曰“道山之亭”。闽以险且远,故仕者常惮往,程公能因其地之善,以寓其耳目之乐,非独忘其远且险,又将抗其思于埃壒之外,其志壮哉!

程公于是州以治行闻,既新其城,又新其学,而其余功又及于此。盖其岁满就更广州,拜谏议大夫,又拜给事中、集贤殿修撰,今为越州,字公辟,名师孟云。4.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.累数驿乃一得平地 累:连续,接连

B.非其土人,罕不踬也 踬:跌倒

C.岂虚也哉 虚:空虚

D.舟载者昼夜属于门庭 属:聚集,集中 答案解析虚:虚假、不真实,此处指虚言。√5.下列各组句子中,加颜色的词的意义和用法相同的一组是 答案解析C项均为介词,拿。

A项①动词,成为;②介词,替。

B项①代词,他的;②连词,如果。

D项①并且,表递进;②却、然而,表转折。A.①列于中国,始并为闽中郡

②父母之爱子,则为之计深远C.①人以屋室巨丽相矜

②而陋者乃以斧斤考击而求之B.①其志壮哉

②其若是,孰能御之D.①而其余功又及于此

②秦以城求璧而赵不许√6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者开篇极力描写闽地山路水道艰险,以体现程师孟入闽任职“忘其

远且险”。

B.第一段作者用汉代将闽地的百姓迁徙于江淮之事,来强调这地方险狭

多阻。

C.第二段写福州的民居、庙观等反映了居民安乐,间接地表现出程师孟

的治郡政绩。

D.第三段描写程师孟建在城中道山之上的“道山之亭”的胜景,以表现

“其志壮哉”。 答案解析“在城中道山之上”误,据原文“可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山”可知“道山”是道家之山。√7.下列对本文表达技巧的赏析,不正确的一项是

A.作者对于程师孟治郡的业绩,并不采取单刀直入的写法,而是纡徐和

缓,将其政绩曲折地展现出来,充分体现了曾巩散文的艺术特色。

B.作者第一段写闽地“远且险”,分别从“陆出”和“溪行”两方面入

手,而各又分别从山路与“土人”、溪流与“生而习水者”两部分落

笔,条理清楚。

C.文章第二段所介绍的福州地理环境和民俗风气,为下文程师孟“余功

又及于此”——建“道山之亭”的介绍做了铺垫,思路缜密。

D.文章末段先称赞程师孟的政绩,后介绍其辗转任职的情况,看似闲笔,

实则用意深远,以暗示他仕途坎坷,含蓄蕴藉。 答案解析无暗示“仕途坎坷”之意。√文外阅读

阅读下面的文言文,完成8~11题。

醒心亭记

曾 巩

滁州之西南,泉水之涯,欧阳公作州之二年,构亭曰“丰乐”,自为记,以见其名义。既又直丰乐之东,几百步,得山之高,构亭曰“醒心”,使巩记之。

凡公与州宾客者游焉,则必即丰乐以饮。或醉且劳矣,则必即醒心而望,以见夫群山相环,云烟之相滋,旷野之无穷,草树众而泉石嘉,使目新乎其所睹,耳新乎其所闻,则其心洒然而醒,更欲久而忘归也。故即其事之所以然而为名,取韩子退之《北湖》之诗云。噫!其可谓善取乐于山泉之间,而名之以见其实,又善者矣。

虽然,公之作乐,吾能言之。吾君优游而无为于上,吾民给足而无憾于下,天下之学者,皆为才且良,夷狄鸟兽草木之生者,皆得其宜。公乐也。一山之隅,一泉之旁,岂公乐哉?乃公所以寄意于此也。

若公之贤,韩子殁数百年而始有之。今同游之宾客,尚未知公之难遇也。后百千年,有慕公之为人,而览公之迹,思欲见之,有不可及之叹,然后知公之难遇也。则凡同游于此者,其可不喜且幸欤!而巩也,又得以文词托名于公文之次,其又不喜且幸欤!

庆历七年八月十五日记。8.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.滁州之西南,泉水之涯 涯:水边

B.云烟之相滋 滋:滋扰

C.吾民给足而无憾于下 憾:怨恨

D.韩子殁数百年而始有之 殁:死 答案解析滋:滋生蔓延。√9.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是A.自为记,以见其名义

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也C.使目新乎其所睹,耳新乎其所闻

君子博学而日参省乎己B.凡公与州宾客者游焉,

世与我而相违,复驾言兮焉求D.今同游之宾客,尚未知公之难遇也

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也√ 答案解析C项都是作介词,相当于“于”。

A项连词,表目的,相当于“用以”;连词,表原因,相当于“因为”。B项兼词,相当于“于此”;疑问代词,相当于“什么”。

D项结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性;结构助词,用于定语与中心语之间,相当于“的”。10.下列对文章的理解和赏析,不恰当的一项是

A.本文写欧阳修以“醒心”名亭,而曾巩为之作记,并与欧阳修的文章

《醉翁亭记》巧妙地联系在一起,以“醒”贯穿全篇。

B.本文虽为“记”,却主要围绕欧阳修的“醉”“乐”“醒”展开议论,

正体现了曾巩散文平正周详而擅长议论的特点。

C.作者指出欧阳修“醉”只是表象,“醒”方是实质,“乐”则是体现,

而这种“乐”就在于“一山之隅,一泉之旁”的山水之乐。

D.正如韩愈诗所说“应留醒心处,准拟醉时来”,欧阳公筑亭题名的含意

就是为了使人在国泰民安的太平盛世中能“洒然而醒”,而这也正是本

文的主旨所在。 答案解析√作者认为欧阳修的乐并不在于“一山之隅,一泉之旁”的山水之乐,而在于国泰民安,是以天下为己任的贤人达士之乐。译文:______________________________________________11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)或醉且劳矣,则必即醒心而望。译文:_________________________________________________________

______________________________(2)其可谓善取乐于山泉之间,而名之以见其实,又善者矣。有人喝醉并且劳累了,就一定会到醒心亭观望风景。 他真可以说擅长从山泉之间获得乐趣,而且给它们取名来显示它们的实际情况,又是更擅长的了。 译文:________________________________________(3)乃公所以寄意于此也。这其实是欧阳公用来在这里寄寓他的理想呀!参考译文译文:_________________________________________________________

______________(4)而巩也,又得以文词托名于公文之次,其又不喜且幸欤! 而我又可以凭借文章寄托名声在他的文章之后,难道可以不感到欢喜、幸运吗! 参考译文

在滁州的西南方,泉水的旁边,欧阳公出任知州的第二年,建筑凉亭叫“丰乐亭”,自己写了一篇《丰乐亭记》,来说明丰乐亭名称的由来。之后又径直在丰乐亭往东几百步,找到山势高的地方,建筑凉亭叫“醒心亭”,并且请我为它写一篇记事。

只要欧阳公和宾客来游玩,一定会到丰乐亭饮酒。有人喝醉并且劳累了,就一定会到醒心亭观望风景,看到群山环绕,白云山岚水汽滋生蔓延,一望无际的旷野,花草树木茂盛,山泉岩石秀丽,让他们眼睛所看到的、耳朵所听到的都有清新的感觉,他们的心也因惊奇而醒来,甚至久待而忘了回去。所以根据这样的事形成的原因为它取名“醒心亭”,这是取自韩愈《北湖》一诗的句子。唉!他真可以说擅长从山泉之间获得乐趣,而且给它们取名来显示它们的实际情况,又是更擅长的了。

虽然如此,欧阳公的快乐,我能形容。我们的国君在上能宽大化民,不用刑罚;我们的人民在下生活充裕,没有怨恨;天下求学的人都贤德有才能,边远地区鸟兽草木的生长都适当合宜,这才是欧阳修的快乐。而只是在一座山的角落、一池泉水的旁边,难道是欧阳公的快乐吗?这其实是欧阳公用来在这里寄寓他的理想呀!

像欧阳公的贤德,韩愈死后的数百年才有。现在与他同游的宾客都还不知道欧阳公的难得。以后的百千年,有人仰慕欧阳公的为人,来参观他的遗迹,想要见他一面,却有没办法再见到他的感叹(或说有比不上他的感叹),然后才知道欧阳公的难得。所以凡是与他在这里同游的人,难道可以不感到欢喜、幸运吗!而我又可以凭借文章寄托名声在他的文章之后,难道可以不感到欢喜、幸运吗!

宋仁宗庆历七年八月十五日记。(2014·北京)阅读下面的文言文,完成12~17题。

偃虹堤记

有自岳阳至者,以滕侯①之书、洞庭之图来告曰:“愿有所记。”予发书按图,自岳阳门西距金鸡之右,其外隐然隆高以长者,曰偃虹堤。问其作而名者,曰:“吾滕侯之所为也。”问其所以作之利害,曰:“洞庭,天下之至险;而岳阳,荆、潭、黔、蜀四会之冲也。昔舟之往来湖中者,至无所寓,则皆泊南津,其有事于州者远且劳,而又常有风波之恐、覆溺之虞。今舟之至者,皆泊堤下。有事于州者近而且无患。”问其大小之制、用人之力,曰:“长一千尺,高三十尺,厚加二尺,3用民力万有五千五百工,而不逾时以成。”问其始作之谋,曰:“州以事上转运使,转运使择其吏之能者行视可否,凡三反复,而又上于朝廷,决之三司,然后曰可,而皆不能易吾侯之议也。”曰:“此君子之作也,可以书矣。”

盖虑于民也深,则谋其始也精,故能用力少而为功多。夫以百步之堤,御天下至险不测之虞,惠其民而及于荆、潭、黔、蜀,凡往来湖中,无远迩之人皆蒙其利焉。且岳阳四会之冲,舟之来而止者,日凡有几!使堤土石幸久不朽,则滕侯之惠利于人物,可以数计哉?夫事不患于不成,而患于易坏。盖作者未始不欲其久存,而继者常至于殆废。自古贤智之士,为其民捍患兴利,其遗迹往往而在。使其继者皆如始作之心,则民到于今受其赐,天下岂有遗利乎?此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也。

滕侯志大材高,名闻当世。方朝廷用兵急人之时,常显用之。而功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物。夫 虑 熟 谋 审 力 不 劳 而 功 倍 作 事 可 以 为 后 法 一 宜 书 不 苟 一 时 之 誉 思 为 利 于 无 穷 而 告 来 者 不 以 废 二 宜 书 岳 之 民 人 与 湖 中 之 往 来 者 皆 欲 为 滕 侯 纪 三 宜 书 以 三 宜 书 不 可 以 不 书,乃为之书。

庆历六年某月某日记。

(取材于《欧阳文忠公集》)

注 ①滕侯:即滕子京,北宋人,屡遭贬黜,其时被贬,任岳州知州。 12.用斜线(/)给上面文言文画波浪线的部分断句。 答案解析夫虑熟谋审/力不劳而功倍/作事可以为后法/一宜书/不苟一时之誉/思为利于无穷/而告来者不以废/二宜书/岳之民人与湖中之往来者//皆欲为滕侯纪/三宜书/以三宜书不可以不书本题考查文言文的断句能力。在整体把握句意的前提下,抓住其中的标志性词语先断开容易断的地方,文段中“一宜书”“二宜书”“三宜书”明显可断,其他地方再根据语意推敲。13.下列语句中,加颜色词语的解释不正确的一项是

A.愿有所记 愿:希望

B.覆溺之虞 虞:料想

C.使堤土石幸久不朽 使:假如

D.常显用之 常:曾经 答案解析本题考查文言实词的含义。B项“覆溺之虞”根据文意推断,“虞”是“忧虑”的意思。√14.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

A.予发书按图

我打开书信并查看洞庭之图

B.问其所以作之利害

问滕侯的建堤动机和修建的利弊

C.皆不能易吾侯之议也

(各级官员)都不能轻视滕侯的具体策划

D.此滕侯之所以虑,而欲有纪于后也

这就是滕侯思虑并想记录下来传告后世的 答案解析√本题考查理解并翻译文中的句子。C项“易”的意思是“改变”,不是“轻视”。15.下列理解和分析,不符合文意的一项是

A.文章认为,滕侯对偃虹堤的周密策划和精心施工,是出于他对百姓深

切的关怀和热爱。

B.古代不少利国利民的工程,由于年深日久缺乏维护,往往成了废弃的

遗迹,令人遗憾。

C.滕子京请欧阳修作《偃虹堤记》,是为了记载岳州面貌的改变和百姓

安居乐业的情景。

D.《偃虹堤记》是一篇应邀之作,欧阳修在文中借赞美滕侯表达了心中

理想的为官之道。 答案解析√本题考查对文章内容的把握。C项表述不当。原文中有“夫事不患于不成……而欲有纪于后也”,可见请欧阳修作本文不是为了记载岳州面貌的改变和百姓安居乐业的情景,而是希望继承者能明白他建造偃虹堤的良苦用心,使其不致被废弃。16.《偃虹堤记》写到“(滕侯)功未及就,退守一州,无所用心,略施其余,以利及物”。请在横线上填写《岳阳楼记》中内容与之相关的文句。 答案解析滕子京谪守巴陵郡,越明年,政通人和,百废具(俱)兴。本题考查默写常见的名句名篇。本题要求准确理解句子中滕侯的做法,重点在“功未及就,退守一州”和“略施其余”的理解,还要熟练地背诵《岳阳楼记》,并能够理解该文中句子的意思。17.欧阳修的《偃虹堤记》和范仲淹的《岳阳楼记》堪称姊妹篇,内容相得益彰。谈谈你从两篇《记》所抒发的为官情怀中获得的感悟。(200字左右)本题考查对文章内容的理解和感悟。两篇《记》抒发的为官情怀大致是一样的,内容上相得益彰,主要内容突出“民为上”,为百姓着想。 答案解析感悟角度:(1)以天下为己任,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

(2)时刻把百姓放在心上,“虑于民也深,则谋其始也精”。

(3)即使自己身处逆境,也要为百姓谋利,有所作为。参考译文参考译文

有一个从岳阳来的客人,拿着滕子京的信和洞庭之图来告诉我说:“希望您写篇文章记载(偃虹堤)。”我打开书信并查看洞庭之图,看到从岳阳门往西到金鸡的右边,其外面有一个又高又长的建筑,叫作偃虹堤。问建造此堤和为其命名的人是谁,来人说:“这都是我们滕侯做的。”又问滕侯的建堤动机和修建的利弊,回答说:“洞庭湖是天下非常险要的地方,岳阳又是荆州、潭州、黔州、蜀州四个地方交会的要冲。过去往来于洞庭湖的船只,到了也没有停泊的地方,只能停泊在南边的渡口,那些需要到岳阳办事的人又远又累,而又常常有遭遇风浪、船翻淹死的恐惧和忧虑。现在船到了这儿全部停泊在堤下。到州里办事的人又近又不必担心。”我问这个堤规模的大小和用了多少人力,回答说:“全长一千尺,高三十尺,厚度越往下就加上二尺,需要用一万五千五百个人工,没有超过限定的日期就完成了。”我问他建筑之初是如何谋划的,回答说:“州里把这个事上报给转运使,转运使选择那些有能力的官吏视察是否可行,反复了多次,最后上报朝廷,由三司来决定,三司决定说可行,他们都不能改变滕侯的具体策划。”我说:“这是君子的作为,可以为此写篇文章。”

深深考虑百姓的人,在当初谋划一些事情时就考虑精到,所以能用人力少而取得的功效多。凭借那百步远的湖堤,可以抵挡天下非常危险而不可预测的忧患,让当地百姓受益并惠及荆州、潭州、黔州、蜀州,凡是往来于洞庭湖的人,不论是远近都蒙受这个堤的利益。而且岳阳又是四个地方交会的要冲,往来的船只在此停泊的,一天要有多少呢!假使堤的土石有幸长久不坏,那么滕侯对人或物的恩惠,能用数来计算吗?事情不怕干不成,怕就怕容易败坏。建造的人开始并非不想让它长久完好,可是继承者常常懈怠,废弃了它。自古以来有才德智慧的人,为了百姓兴利除弊,他们的遗迹到处都有。如果他们的继承者都像开始建造者那样用心,那么百姓到现在仍然受惠,天下哪还有丢掉的利益?这就是滕侯思虑并想记录下来传告后世的。

滕侯志向远大、才华超人,在当世很有名望。当朝廷正用兵急需人才的时候,曾经重用他。但功业未来得及完成,就退下来当一州的太守,不必太费心思,只是稍稍发挥,就能利及外物。他深思熟虑,策划周密,事半功倍,这种做事的方法可以作为后世人的法则,这是我第一个应该写此记的理由。不只是想着被当世的人赞誉,而是想着为千秋万代的利益而告诉后代不要废弃,这是我第二个写此记的理由。岳阳的百姓与洞庭湖中往来的人们,都想为滕侯写这个记,这是我第三个写此记的理由。因为有三个应当写记的理由而不可以不写,于是就写下了此篇文章。

庆历六年某月某日记。