第14课《 后赤壁赋》授课课件

图片预览

文档简介

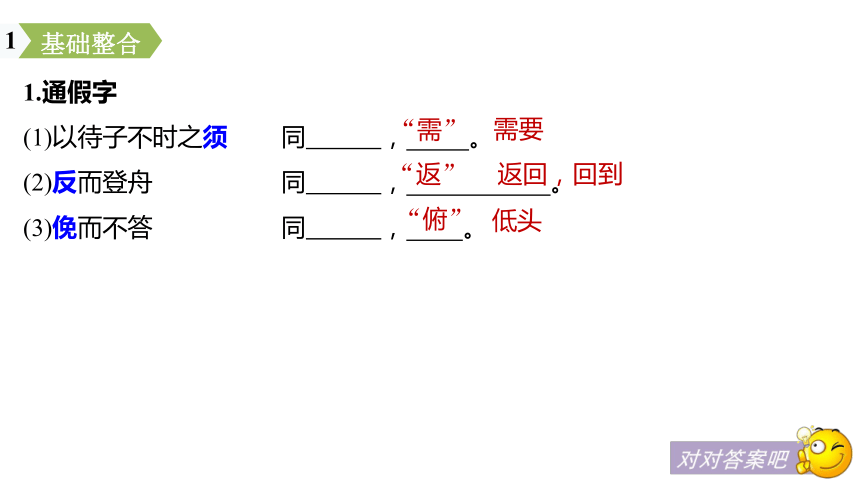

课件52张PPT。第四单元 唐宋辞赋第14课 后赤壁赋Ⅰ 文本导学Ⅱ 学后自评内容索引Ⅰ 文本导学1.通假字

(1)以待子不时之须 同 , 。

(2)反而登舟 同 , 。

(3)俛而不答 同 , 。1“需”需要“返”返回,回到“俯”低头2.古今异义

(1)戛然长鸣,掠予舟而西也。

古义:__________________

今义:__________________

(2)而江山不可复识矣。

古义:____________

今义:______________________________________

(3)江流有声,断岸千尺。

古义:__________________

今义:______形容声音响亮悠长。形容声音突然停止。江山的景象。江河和山岭,多用来指国家或国家的政权。绝壁,陡峭的崖岸。岸边。3.一词多义(1)顾顾安所得酒乎:_____

道士顾笑:_______

顾不如蜀鄙之僧哉:_____

四顾寂寥:___(2)危攀栖鹘之危巢:___

危言危行:_______

秋日荒凉石兽危:_____(3)适适有孤鹤:____________

舟行适临汝:_______可是回头看反而看高正直的孤立恰好,适逢到,往4.词类活用

(1)名词作动词

①行歌相答:______

②予乃摄衣而上:______

③掠予舟而西也:________

(2)名词作状语

横江东来:______

(3)意动用法

顾而乐之:____________唱歌。上山。向西飞。向东。以……为乐。5.文言句式

(1)草木震动:________

(2)以待子不时之须:________

(3)步自雪堂:___________________________

6.翻译下列句子

(1)曾日月之几何,而江山不可复识矣。

译文:___________________________________

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

译文:________________________________________________________被动句。省略句。状语后置句(“自”是介词)。曾几何时,江山的景象已变得不认识了。于是我们回到船上,在大江中任其漂流,停在哪里就在哪里休息。一、结构图解2游览前 写影见月,行歌相答

(前奏)

游览中 山谷深幽,诗情画意

(主体)

游览后 如梦如幻,反映人生向往

(神来之笔) 人生感悟

↓

处逆境

能超脱

超尘绝世 后赤壁赋二、中心主旨

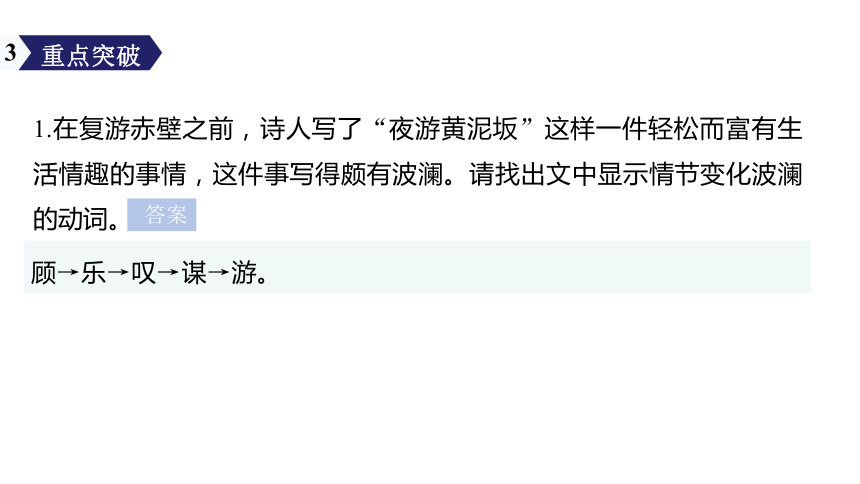

这篇赋是苏轼在三个月后再游赤壁所作。前赋着重写水,后赋着重写山;前赋着重写秋景,后赋着重写冬景。在境界上,前赋安谧幽静,在消极中又有一种开阔旷达的胸怀。后赋惊险恐怖、迷离恍惚,特别是通过道士化鹤的幻觉给文章笼罩上了一层缥缈的气氛,反映出作者消极处世的人生态度。1.在复游赤壁之前,诗人写了“夜游黄泥坂”这样一件轻松而富有生活情趣的事情,这件事写得颇有波澜。请找出文中显示情节变化波澜的动词。3顾→乐→叹→谋→游。 答案2.如何理解道士化鹤这一情节所传达的诗人的情感? 答案这一段是本文的重点也是理解上的难点,正如金圣叹所说:“前赋特地发明胸中一段真实了悟,后赋是承上文从现身现境——指示此一段真实了悟。”“若无后赋,前赋不明;若无前赋,后赋无谓。”要读懂此段,应对前后二赋进行一个比较,深入地把握苏轼“外儒内道”的思想境界。

《清夜录》云:“苏轼有词曰:‘休言万事转头空,未转头时皆梦。赤壁之游,乐则乐矣,转眼之间,其乐安在?以是观之,我与二客,鹤与道士,皆一梦也。’”那夜半飞鸣而过的孤鹤,那梦中神情翩然的道士,一为方外之禽,一为方外之人,孰真孰幻?鹤化道士抑或鹤本道士所化?如庄周梦蝶,一片迷离恍惚。见鹤本为生活真实,在《为杨道士书帖》中,苏轼曾追忆此事:“十月十五日与杨道士泛舟赤壁,饮醉。夜半,有一鹤自西南来,掠余舟而西,不知其为何祥也?”而见道士则在梦幻之中,未必是真,亦未必非真,由实生虚,虚虚实实,营造出一种恍惚奇幻的气氛,含蓄地传达出他企望超脱尘世、逍遥物外的隐秘心态。与前赋“遗世独立,羽化而登仙”是一脉相承的。 Ⅱ 学后自评1.对下列句子中加颜色的词语的解释,正确的一项是

A.顾而乐之,行歌相答 行歌:即“歌行”,一种诗体

B.曾日月之几何 几何:多少

C.予乃摄衣而上 摄衣:提起下衣

D.攀栖鹘之危巢 危巢:危险的鸟巢1 答案解析A项边走边唱。

C项提起衣襟。

D项筑在高处的鸟巢。√2.下列各组句子中,加颜色词语的意义和用法不同的一组是

A.俯冯夷之幽宫 燕巢于飞幕之上

B.二客从予,过黄泥之坂 吾念,汝从于东,东亦客也

C.顾安所得酒乎 顾野有麦场

D.适有孤鹤,横江东来 无以利世,而适类于予 答案解析A项结构助词,的。

B项跟随。

C项可是/回头看。

D项恰好。√3.对下列加颜色词语的词类活用的解说,正确的一项是

①下江陵,顺流而东也 ②掠予舟而西也 ③侣鱼虾而友麋鹿 ④羽衣翩跹

A.①和③相同,②和④不同

B.①和②不同,③和④相同

C.①和②相同,③和④不同

D.①和④不同,②和③相同 答案解析①②均为方位名词作动词,“攻下”、“向西飞”。③“侣”、“友”为意动用法,“以……为侣”、“以……为友”。④“羽衣”为名词作状语,“穿着羽衣”。√4.下列各组句子中,加颜色词语的意义和用法相同的一组是

A.①归而谋诸妇 ②侣鱼虾而友麋鹿

B.①凛乎其不可留也 ②洋洋乎与造物者游

C.①藏之久矣,以待子不时之须 ②醉则更相枕以卧

D.①予亦悄然而悲 ② 使之然也 答案解析A项①表承接关系,②表并列关系。

B项都用于形容词词尾,可译为“……的样子”。

C项①表目的的连词,可译为“来”;②用于修饰与被修饰之间,相当于“而”。

D项①用于形容词词尾,可译为“……的样子”;②代词,译为“这样”。√5.下列句子分别编为四组,全都属于用白描手法写景的一组是

①人影在地,仰见明月 ②江流有声,断岸千尺 ③山高月小,水落石出 ④时夜将半,四顾寂寥 ⑤曾日月之几何 ⑥山鸣谷应,风起水涌

A.②③⑥ B.①④⑤

C.②④⑥ D.②③⑤ 答案解析④⑤不是写景。√课内阅读

阅读下面的文段,完成6~9题。

后赤壁赋

苏 轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”2于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动。山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可久留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡,梦一道士;羽衣翩跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。呜呼噫嘻!我知之矣,畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。6.对下列句子中加颜色的词的解释,不正确的一项是

A.是岁十月之望 望:农历每月初一

B.今者薄暮 薄:迫近

C.披蒙茸 披:拨开

D.攀栖鹘之危巢 危:高 答案解析望:农历每月十五日。√7.对下列带“然”的词语的解释,不正确的一项是

A.划然长啸 划然:忽然

B.予亦悄然而悲 悄然:忧愁的样子

C.肃然而恐 肃然:严肃,严正

D.戛然长鸣 戛然:形象声音响亮悠长 答案解析划然:刀突然破物的声音。√8.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是 答案解析D项两个“而”字都是连词,连接状语与中心词。

A项的/代词,他,指道士。

B项“如……何”,对……怎么办/像。

C项回头看/只不过。A.藏之久矣,以待子不时之须

开户视之,不见其处C.顾而乐之,行歌相答

顾安所得酒乎B.月白风清,如此良夜何

翅如车轮,玄裳缟衣D.戛然长鸣,掠予舟而西也

过临皋之下,揖予而言曰√9.对《前赤壁赋》、《后赤壁赋》的比较赏析,不恰当的一项是

A.赤壁还是那个赤壁,却呈现出两种不同的境界。

B.《前赤壁赋》字字秋色,《后赤壁赋》句句冬景:两赋因季节不同而

呈现出不同的景观。

C.《后赤壁赋》登山情景可惊可怖,与《前赤壁赋》风月水光的安谧幽

静形成鲜明的对照。

D.《前赤壁赋》是作者以主客对答的形式发表的一篇议论;《后赤壁赋》

则用道士化鹤的故事抒发超脱的情怀。写的都是舟中发生的实事。 答案解析《后赤壁赋》所写并非实事,而是虚幻之境。√文外阅读

阅读下面的文言文,完成10~13题。

秋声赋

欧阳修

欧阳子夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,

铮铮,金铁皆鸣。又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子曰:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天。四无人声,声在树间。”余曰:“噫嘻,悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

夫秋刑官也于时为阴又兵象也于行为金是谓天地之义气常以肃杀而为心天之于物春生秋实故其在乐也商声主西方之音夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。

“嗟夫!草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息。10.下列对加颜色词语的解释,不正确的一项是

A.又如赴敌之兵,衔枚疾走

兵:士兵

B.乃其一气之余烈

余烈:余威

C.是谓天地之义气,常以肃杀而为心

肃杀:严酷萧瑟的样子

D.有动于中,必摇其精

中:其中 答案解析中:内心,心中。√11.下列句子中加颜色的虚词,意义和用法相同的一项是

A.①悚然而听之 ②乃其一气之余烈

B.①但闻人马之行声 ②但为君故,沉吟至今

C.①其色惨淡 ②于乱石间择其一二扣之

D.①常以肃杀而为心 ②夷则为七月之律 答案解析B项都是“只是”的意思。

A项①代词,代指声音;②助词,的。

C项①代词,它的;②其中的。

D项①和前面的“以”连用,译为“把……作为”;②表判断,是。√12.下列理解和分析与原文意思不相符合的一项是

A.文章第一段写作者夜读时听到秋声,从而展开了对秋声的描绘,展示了秋声

由远到近,由大而小的过程。

B.第二段是抒写秋声所带给人的感受。作者概括了平日观察所得,运用骈偶句式

和铺张渲染的赋的传统手法,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画。

C.第三段是全文的题旨所在,作者由感慨人生而叹自然,百感交集,黯然神伤。

着力指出,对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重,

流露了对自然界万物的同情。

D.第四段结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。戛然而止的结尾,给

文章增添了不少的感染力。 答案解析作者应是由叹自然而感叹人生。√13.断句与翻译。

(1)用“/”给文中画波浪线的句子断句。

夫 秋 刑 官 也 时 为 阴 又 兵 象 也 于 行 为 金 是 谓 天 地 之 义 气 常 以 肃 杀 而 为 心 天 之 于 物 春 生 秋 实 故 其 在 乐 也 商 声 主 西 方 之 音 夷 则 为 七 月 之 律 答案夫秋/刑官也/于时为阴/又兵象也/于行为金/是谓天地之义气/常以肃杀而为心/天之于物/春生秋实/故其在乐也/商声主西方之音/夷则为七月之律参考译文(2)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

译文:___________________________________________________

②宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。

译文:_________________________________________________________

__________它用来摧败花草使树木凋零的,便是一种肃杀之气的余威。 自然会使他鲜红滋润的肤色变得苍老枯槁,乌黑光亮的须发变得花白斑驳。 参考译文

欧阳子夜里正在读书,(忽然)听到有声音从西南方向传来,心里不禁悚然一惊,道:“奇怪!”这声音初听时淅淅沥沥,萧萧飒飒,忽然变得汹涌澎湃,像是夜间(大海上)波涛突起,风雨骤然而至。碰到物体上,发出 铮铮的声音,好像金属相击。再(仔细)听,又像奔赴战场的军队正衔枚疾进,没有听到号令,只有人马行进的声音。于是我对童子说:“这是什么声音?你出去看看。”童子回答说:“月色皎洁,星光灿烂,浩瀚银河,高悬中天。四下里没有人声,那声音是从树林间传来的。”

我恍然大悟,叹道:“哦,原来这是秋天的风声呀,真令人伤感,它怎么突然就来了呢?秋天总是这样:它的色调凄凄惨淡,云气消失,烟霭飘散;它的形貌爽朗清新,天空高远,日色明亮;它的气候清冷萧瑟,悲风凛冽,刺人肌骨;它的意境冷落苍凉,川流寂静,山林空旷。所以它发出的声音时而凄凄切切,时而呼啸激昂。秋风未起时,绿草如毯,丰美繁茂,树木葱茏,令人心旷神怡。然而它一旦来临,拂过草地,草就要变色,掠过森林,树就要落叶。它用来摧败花草使树木凋零的,便是一种肃杀之气的余威。”

秋天是刑官行刑的季节,它在时令上属阴;秋天又象征着用兵,它在五行中属金。这就是常说的“天地之义气”,它常常以肃杀为意志。自然对于万物,是要它们在春天生长,在秋天结实。所以秋天在音乐的五声中又属商声,商声是代表西方的一种声音,而七月的音律是“夷则”。商,也就是“伤”的意思,万物衰老了,都会悲伤;夷,是杀戮的意思,凡万物过了繁盛期,都会走向哀败。

“唉,草木是无情之物,尚有衰败零落之时。人为动物,在万物中又最有灵性;有无穷无尽的忧愁来煎熬他的心,又有无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体;费心劳神,必然会损耗精力。何况常常思考自己的力量所做不到的事情,忧虑自己的智慧所不能解决的问题;自然会使他鲜红滋润的肤色变得苍老枯槁,乌黑光亮的须发变得花白斑驳。人非金石,为什么却要以不是金石的肌体去像草木那样争一时的荣盛呢?仔细想想吧,伤害自己的到底是什么,又怎么可以去怨恨这秋声呢?”

童子没有应答,低头沉沉睡去。却听得四壁虫声唧唧,像在附和我的叹息。 (2015·重庆)阅读下面的文言文,完成14~17题。

赠医者汤伯高序

[元]揭傒斯

楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,3虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。呜呼,其先王之道不明欤?何巫之祸至此也!人之得终其天年,不其幸欤!

吾里有徐先生若虚者,郡大姓也。年十五举进士,即谢归业医。人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。历数十年,其学大成,著《易简归一》数十卷。辨疑补漏,博约明察,通微融敏,咸谓古人复生。其治以脉,不以证,无富贵贫贱不责其报信而治无不效其不治必先知之惟一用巫乃去不顾自是吾里之巫稍不得专其功矣。余行数千里莫能及,间一遇焉,又止攻一门,擅一长而已,无兼善之者。来旴江,得汤伯高,该明静深,不伐不矜,深有类于徐。余方忧巫之祸,医之道不明,坐视民命之夭阏而莫救,而爱高之学有类于徐,且试之辄效,故并书巫医之行利害及徐之本末以赠之。嗟夫,使世之医皆若虚、伯高,信之者皆吾里之人,巫其能久胜矣乎!

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。闻庐山有郭氏,号南寄者,亦有名。 (选自《揭傒斯全集》)14.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是

A.药一入口不效,即屏去 屏:摒弃

B.又必假邪魅之候以为容 容:容纳

C.被重刑厚罚而不怨恚 恚:怨恨

D.其治以脉,不以证 证:症状 答案解析√本题考查文言实词在文中的含义。A项“即屏去”中的“去”是舍弃不用的意思,从结构上看“屏”与“去”为同义复指,从通假联想来看“屏”通“摒”。据此可以推断“屏”是“摒弃”的意思,正确。

B项“以为容”即“以(之)为容”,“把它作为……”,据此推断“容”是名词,根据它有“容貌”的义项,可引申为“表象”的意思。

C项“怨恚”从字形和内容推断两词为同一意思,句中的“而”表转折关系,结合语境解释为“怨恨”,正确。

D项“以脉,不以证”结构一致,内容相反,从通假角度推断“证”通“征”,意思是“症状”,正确。15.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.无富贵贫贱/不责其报信/而治无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不

顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

B.无富贵贫贱不责/其报信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不

顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

C.无富贵贫贱/不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去

不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

D.无富贵/贫贱不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫乃去/

不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。 答案解析√本题考查的是文言文断句的能力。文言文断句的基础在于对通篇文章的领会。首先,通读这段短文,大致了解整个故事。然后抓住标志词断开比较明显的地方。如文中的虚词“乃”之前要断开,从而排除D项。

“责”是“要求,索要”的意思,“信”是“相信”的意思,这两个词都是动词,所以不会同在一个分句里,从而排除A项。

“去”是“离开”的意思,“不顾”是“不回头看”的意思,“自是”是“从此”的意思,所以“不顾”与“自是”之间应该断开,从而排除B项。故C项正确。16.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很

少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以

求一良医而不可得。

B.徐若虚先生举进士后,不愿做官,回乡行医。他虚心好学,努力钻研,

写成了学术价值很高的专著;他医术高明,治病效果显著,其影响逐

渐改变了当地信巫的风俗。

C.旴江的汤伯高先生和徐若虚先生非常相像,他的医术全面而精湛,但

他为人谦逊,从不自我夸耀,其医风受到作者的赞赏。

D.作者写这篇序是因为担忧巫祸不除,医道不明,无人挽救百姓的生命。

希望世上的医生都像若虚、伯高,民众都像“吾里之人”信医不信巫。 答案解析√本题从缩小范围、无中生有的角度设误考查对文章内容的把握。A项原文中“终不一语加咎巫”的意思是“最终没有一句话是归罪于巫师的”,选项说“很少受到谴责”,把“没有”说成“很少”,缩小了限制范围;“学者不愿行医”在原文中没有任何体现,原文中“学者日以怠”的意思是“学医的人一天天懈怠”。故A项与原文内容不符。17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。

译文:__________________________________________________________

____________________________________________ 答案解析本题涉及一词多义、古今异义和定语后置句。“殚”“竭”是同义词,联想成语“殚精竭虑”可知,是“用尽、耗尽”的意思。多义词“卒”在此语境中是“最终”的意思。虚词“且”联想课文中“不出,火且尽”,译为“将要”。“交责”字字落实应为“相互指责”。“是”是代词,译为“这”。 用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。 (2)人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。

译文:__________________________________________________________

____________________________________________对句“一方之良”“一言之善”是以“之”为标志的定语后置句,即“一良方”“一善言”,“一个好的药方”“一句有价值的(医学)见解”。“币”是古今异义词,指财物重金。“师”活用为动词,联想课文中“吾从而师之”,译为“拜师”。虚词“乃”联想课文中“度我至军中,公乃入”译为副词“才”更合语境。 (只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。 答案解析参考译文参考译文

楚国的风俗是相信巫术不相信医学,从三代以来就是这样,现在更为严重了。一切疾病不考虑病的时间长短轻重,药一旦入口不奏效,立即就摒弃不用。至于巫术,反复试验十几次没有效果,也不悔改,并且把过失归在自己身上沉痛自责,用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。最终没有一句话是归罪于巫师的。所以功劳永远归于巫师,而失败永远归于医生。奏效不奏效,巫师总是受到上等的赏赐而医生总是在他之后。所以医生稍稍想要急于求利、取信于人,就一定要借助邪气魅惑的征兆来作为表象(迷惑人),即使是大智之人也很少不被迷惑。更严重的是沅湘之地是用人来祭祀不该祭拜的鬼,求取好处,遭受严重的刑罚却不怨恨,因而巫术的祸害已盘根错节、根深蒂固不能解决了。从医的风尚已经很久不能胜过巫术了,即使有好的医生也不能施展他的才能,来成就他的威名,而且学医的人一天天地懈怠,所以有时在几个郡的广大地区求取一个好医生都不能得到。哎呀,难道是先王的法度不开明吗?为什么巫术的祸患到了这个地步!人们能够得以终养天年,不也是幸运的吗!

我的家乡有位徐若虚先生,他家是郡中的大姓人家。他十五岁考中进士,就拒绝做官回乡行医。(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。历经几十年,他的医术大有所成,著成《易简归一》几十卷。分辨疑难补充遗漏,广博简约明晰详审,贯通精深融汇聪敏,都说他是古人重生。他治疗凭借的是脉象,不依靠症状,无论富人还是穷人,不索求回报,相信医术就去治疗,没有不奏效的,如果不能治疗,一定先让求医的人家知道,只要一用到巫术,就离去不回头。从这以后,我们乡里的巫师,渐渐地不能独享治病的功劳了。我走了几千里路也没发现比得上他的,偶尔遇到的,又只研究一门学问,擅长一个方面而已,没有同时擅长的。(我)来到旴江,得以认识汤伯高,(他)明晓知识、沉静高深,不夸耀、不骄傲,跟徐先生很相似。我正担心巫术的祸患,从医的风尚不能显明,袖手旁观百姓的性命受摧折却不能救助,而且爱惜汤伯高的学识与徐先生相似,而且试验医术都起效,所以一起写出巫师、医生的行为带来的祸害和好处以及徐先生的根本始末来赠送给您。唉,假使世上的医生都像若虚、伯高一样,相信医术的人都像我们乡里的人们一样,巫师还能长久取胜吗?

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。听说庐山有个姓郭,号南寄的人,也有名望。

(1)以待子不时之须 同 , 。

(2)反而登舟 同 , 。

(3)俛而不答 同 , 。1“需”需要“返”返回,回到“俯”低头2.古今异义

(1)戛然长鸣,掠予舟而西也。

古义:__________________

今义:__________________

(2)而江山不可复识矣。

古义:____________

今义:______________________________________

(3)江流有声,断岸千尺。

古义:__________________

今义:______形容声音响亮悠长。形容声音突然停止。江山的景象。江河和山岭,多用来指国家或国家的政权。绝壁,陡峭的崖岸。岸边。3.一词多义(1)顾顾安所得酒乎:_____

道士顾笑:_______

顾不如蜀鄙之僧哉:_____

四顾寂寥:___(2)危攀栖鹘之危巢:___

危言危行:_______

秋日荒凉石兽危:_____(3)适适有孤鹤:____________

舟行适临汝:_______可是回头看反而看高正直的孤立恰好,适逢到,往4.词类活用

(1)名词作动词

①行歌相答:______

②予乃摄衣而上:______

③掠予舟而西也:________

(2)名词作状语

横江东来:______

(3)意动用法

顾而乐之:____________唱歌。上山。向西飞。向东。以……为乐。5.文言句式

(1)草木震动:________

(2)以待子不时之须:________

(3)步自雪堂:___________________________

6.翻译下列句子

(1)曾日月之几何,而江山不可复识矣。

译文:___________________________________

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

译文:________________________________________________________被动句。省略句。状语后置句(“自”是介词)。曾几何时,江山的景象已变得不认识了。于是我们回到船上,在大江中任其漂流,停在哪里就在哪里休息。一、结构图解2游览前 写影见月,行歌相答

(前奏)

游览中 山谷深幽,诗情画意

(主体)

游览后 如梦如幻,反映人生向往

(神来之笔) 人生感悟

↓

处逆境

能超脱

超尘绝世 后赤壁赋二、中心主旨

这篇赋是苏轼在三个月后再游赤壁所作。前赋着重写水,后赋着重写山;前赋着重写秋景,后赋着重写冬景。在境界上,前赋安谧幽静,在消极中又有一种开阔旷达的胸怀。后赋惊险恐怖、迷离恍惚,特别是通过道士化鹤的幻觉给文章笼罩上了一层缥缈的气氛,反映出作者消极处世的人生态度。1.在复游赤壁之前,诗人写了“夜游黄泥坂”这样一件轻松而富有生活情趣的事情,这件事写得颇有波澜。请找出文中显示情节变化波澜的动词。3顾→乐→叹→谋→游。 答案2.如何理解道士化鹤这一情节所传达的诗人的情感? 答案这一段是本文的重点也是理解上的难点,正如金圣叹所说:“前赋特地发明胸中一段真实了悟,后赋是承上文从现身现境——指示此一段真实了悟。”“若无后赋,前赋不明;若无前赋,后赋无谓。”要读懂此段,应对前后二赋进行一个比较,深入地把握苏轼“外儒内道”的思想境界。

《清夜录》云:“苏轼有词曰:‘休言万事转头空,未转头时皆梦。赤壁之游,乐则乐矣,转眼之间,其乐安在?以是观之,我与二客,鹤与道士,皆一梦也。’”那夜半飞鸣而过的孤鹤,那梦中神情翩然的道士,一为方外之禽,一为方外之人,孰真孰幻?鹤化道士抑或鹤本道士所化?如庄周梦蝶,一片迷离恍惚。见鹤本为生活真实,在《为杨道士书帖》中,苏轼曾追忆此事:“十月十五日与杨道士泛舟赤壁,饮醉。夜半,有一鹤自西南来,掠余舟而西,不知其为何祥也?”而见道士则在梦幻之中,未必是真,亦未必非真,由实生虚,虚虚实实,营造出一种恍惚奇幻的气氛,含蓄地传达出他企望超脱尘世、逍遥物外的隐秘心态。与前赋“遗世独立,羽化而登仙”是一脉相承的。 Ⅱ 学后自评1.对下列句子中加颜色的词语的解释,正确的一项是

A.顾而乐之,行歌相答 行歌:即“歌行”,一种诗体

B.曾日月之几何 几何:多少

C.予乃摄衣而上 摄衣:提起下衣

D.攀栖鹘之危巢 危巢:危险的鸟巢1 答案解析A项边走边唱。

C项提起衣襟。

D项筑在高处的鸟巢。√2.下列各组句子中,加颜色词语的意义和用法不同的一组是

A.俯冯夷之幽宫 燕巢于飞幕之上

B.二客从予,过黄泥之坂 吾念,汝从于东,东亦客也

C.顾安所得酒乎 顾野有麦场

D.适有孤鹤,横江东来 无以利世,而适类于予 答案解析A项结构助词,的。

B项跟随。

C项可是/回头看。

D项恰好。√3.对下列加颜色词语的词类活用的解说,正确的一项是

①下江陵,顺流而东也 ②掠予舟而西也 ③侣鱼虾而友麋鹿 ④羽衣翩跹

A.①和③相同,②和④不同

B.①和②不同,③和④相同

C.①和②相同,③和④不同

D.①和④不同,②和③相同 答案解析①②均为方位名词作动词,“攻下”、“向西飞”。③“侣”、“友”为意动用法,“以……为侣”、“以……为友”。④“羽衣”为名词作状语,“穿着羽衣”。√4.下列各组句子中,加颜色词语的意义和用法相同的一组是

A.①归而谋诸妇 ②侣鱼虾而友麋鹿

B.①凛乎其不可留也 ②洋洋乎与造物者游

C.①藏之久矣,以待子不时之须 ②醉则更相枕以卧

D.①予亦悄然而悲 ② 使之然也 答案解析A项①表承接关系,②表并列关系。

B项都用于形容词词尾,可译为“……的样子”。

C项①表目的的连词,可译为“来”;②用于修饰与被修饰之间,相当于“而”。

D项①用于形容词词尾,可译为“……的样子”;②代词,译为“这样”。√5.下列句子分别编为四组,全都属于用白描手法写景的一组是

①人影在地,仰见明月 ②江流有声,断岸千尺 ③山高月小,水落石出 ④时夜将半,四顾寂寥 ⑤曾日月之几何 ⑥山鸣谷应,风起水涌

A.②③⑥ B.①④⑤

C.②④⑥ D.②③⑤ 答案解析④⑤不是写景。√课内阅读

阅读下面的文段,完成6~9题。

后赤壁赋

苏 轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈,顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”2于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动。山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可久留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡,梦一道士;羽衣翩跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。呜呼噫嘻!我知之矣,畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。6.对下列句子中加颜色的词的解释,不正确的一项是

A.是岁十月之望 望:农历每月初一

B.今者薄暮 薄:迫近

C.披蒙茸 披:拨开

D.攀栖鹘之危巢 危:高 答案解析望:农历每月十五日。√7.对下列带“然”的词语的解释,不正确的一项是

A.划然长啸 划然:忽然

B.予亦悄然而悲 悄然:忧愁的样子

C.肃然而恐 肃然:严肃,严正

D.戛然长鸣 戛然:形象声音响亮悠长 答案解析划然:刀突然破物的声音。√8.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是 答案解析D项两个“而”字都是连词,连接状语与中心词。

A项的/代词,他,指道士。

B项“如……何”,对……怎么办/像。

C项回头看/只不过。A.藏之久矣,以待子不时之须

开户视之,不见其处C.顾而乐之,行歌相答

顾安所得酒乎B.月白风清,如此良夜何

翅如车轮,玄裳缟衣D.戛然长鸣,掠予舟而西也

过临皋之下,揖予而言曰√9.对《前赤壁赋》、《后赤壁赋》的比较赏析,不恰当的一项是

A.赤壁还是那个赤壁,却呈现出两种不同的境界。

B.《前赤壁赋》字字秋色,《后赤壁赋》句句冬景:两赋因季节不同而

呈现出不同的景观。

C.《后赤壁赋》登山情景可惊可怖,与《前赤壁赋》风月水光的安谧幽

静形成鲜明的对照。

D.《前赤壁赋》是作者以主客对答的形式发表的一篇议论;《后赤壁赋》

则用道士化鹤的故事抒发超脱的情怀。写的都是舟中发生的实事。 答案解析《后赤壁赋》所写并非实事,而是虚幻之境。√文外阅读

阅读下面的文言文,完成10~13题。

秋声赋

欧阳修

欧阳子夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:“异哉!”初淅沥以萧飒,忽奔腾砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。其触于物也,

铮铮,金铁皆鸣。又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。予谓童子曰:“此何声也?汝出视之。”童子曰:“星月皎洁,明河在天。四无人声,声在树间。”余曰:“噫嘻,悲哉!此秋声也,胡为而来哉?盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

夫秋刑官也于时为阴又兵象也于行为金是谓天地之义气常以肃杀而为心天之于物春生秋实故其在乐也商声主西方之音夷则为七月之律。商,伤也,物既老而悲伤;夷,戮也,物过盛而当杀。

“嗟夫!草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

童子莫对,垂头而睡。但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息。10.下列对加颜色词语的解释,不正确的一项是

A.又如赴敌之兵,衔枚疾走

兵:士兵

B.乃其一气之余烈

余烈:余威

C.是谓天地之义气,常以肃杀而为心

肃杀:严酷萧瑟的样子

D.有动于中,必摇其精

中:其中 答案解析中:内心,心中。√11.下列句子中加颜色的虚词,意义和用法相同的一项是

A.①悚然而听之 ②乃其一气之余烈

B.①但闻人马之行声 ②但为君故,沉吟至今

C.①其色惨淡 ②于乱石间择其一二扣之

D.①常以肃杀而为心 ②夷则为七月之律 答案解析B项都是“只是”的意思。

A项①代词,代指声音;②助词,的。

C项①代词,它的;②其中的。

D项①和前面的“以”连用,译为“把……作为”;②表判断,是。√12.下列理解和分析与原文意思不相符合的一项是

A.文章第一段写作者夜读时听到秋声,从而展开了对秋声的描绘,展示了秋声

由远到近,由大而小的过程。

B.第二段是抒写秋声所带给人的感受。作者概括了平日观察所得,运用骈偶句式

和铺张渲染的赋的传统手法,描绘出了秋状的四幅具有不同特征的鲜明图画。

C.第三段是全文的题旨所在,作者由感慨人生而叹自然,百感交集,黯然神伤。

着力指出,对于人来说,人事忧劳的伤害,比秋气对植物的摧残更为严重,

流露了对自然界万物的同情。

D.第四段结尾处秋虫的和鸣,更衬出作者的感慨与孤独。戛然而止的结尾,给

文章增添了不少的感染力。 答案解析作者应是由叹自然而感叹人生。√13.断句与翻译。

(1)用“/”给文中画波浪线的句子断句。

夫 秋 刑 官 也 时 为 阴 又 兵 象 也 于 行 为 金 是 谓 天 地 之 义 气 常 以 肃 杀 而 为 心 天 之 于 物 春 生 秋 实 故 其 在 乐 也 商 声 主 西 方 之 音 夷 则 为 七 月 之 律 答案夫秋/刑官也/于时为阴/又兵象也/于行为金/是谓天地之义气/常以肃杀而为心/天之于物/春生秋实/故其在乐也/商声主西方之音/夷则为七月之律参考译文(2)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

译文:___________________________________________________

②宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。

译文:_________________________________________________________

__________它用来摧败花草使树木凋零的,便是一种肃杀之气的余威。 自然会使他鲜红滋润的肤色变得苍老枯槁,乌黑光亮的须发变得花白斑驳。 参考译文

欧阳子夜里正在读书,(忽然)听到有声音从西南方向传来,心里不禁悚然一惊,道:“奇怪!”这声音初听时淅淅沥沥,萧萧飒飒,忽然变得汹涌澎湃,像是夜间(大海上)波涛突起,风雨骤然而至。碰到物体上,发出 铮铮的声音,好像金属相击。再(仔细)听,又像奔赴战场的军队正衔枚疾进,没有听到号令,只有人马行进的声音。于是我对童子说:“这是什么声音?你出去看看。”童子回答说:“月色皎洁,星光灿烂,浩瀚银河,高悬中天。四下里没有人声,那声音是从树林间传来的。”

我恍然大悟,叹道:“哦,原来这是秋天的风声呀,真令人伤感,它怎么突然就来了呢?秋天总是这样:它的色调凄凄惨淡,云气消失,烟霭飘散;它的形貌爽朗清新,天空高远,日色明亮;它的气候清冷萧瑟,悲风凛冽,刺人肌骨;它的意境冷落苍凉,川流寂静,山林空旷。所以它发出的声音时而凄凄切切,时而呼啸激昂。秋风未起时,绿草如毯,丰美繁茂,树木葱茏,令人心旷神怡。然而它一旦来临,拂过草地,草就要变色,掠过森林,树就要落叶。它用来摧败花草使树木凋零的,便是一种肃杀之气的余威。”

秋天是刑官行刑的季节,它在时令上属阴;秋天又象征着用兵,它在五行中属金。这就是常说的“天地之义气”,它常常以肃杀为意志。自然对于万物,是要它们在春天生长,在秋天结实。所以秋天在音乐的五声中又属商声,商声是代表西方的一种声音,而七月的音律是“夷则”。商,也就是“伤”的意思,万物衰老了,都会悲伤;夷,是杀戮的意思,凡万物过了繁盛期,都会走向哀败。

“唉,草木是无情之物,尚有衰败零落之时。人为动物,在万物中又最有灵性;有无穷无尽的忧愁来煎熬他的心,又有无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体;费心劳神,必然会损耗精力。何况常常思考自己的力量所做不到的事情,忧虑自己的智慧所不能解决的问题;自然会使他鲜红滋润的肤色变得苍老枯槁,乌黑光亮的须发变得花白斑驳。人非金石,为什么却要以不是金石的肌体去像草木那样争一时的荣盛呢?仔细想想吧,伤害自己的到底是什么,又怎么可以去怨恨这秋声呢?”

童子没有应答,低头沉沉睡去。却听得四壁虫声唧唧,像在附和我的叹息。 (2015·重庆)阅读下面的文言文,完成14~17题。

赠医者汤伯高序

[元]揭傒斯

楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容,3虽上智鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨恚,而巫之祸盘错深固不解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或旷数郡求一良医不可致。呜呼,其先王之道不明欤?何巫之祸至此也!人之得终其天年,不其幸欤!

吾里有徐先生若虚者,郡大姓也。年十五举进士,即谢归业医。人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。历数十年,其学大成,著《易简归一》数十卷。辨疑补漏,博约明察,通微融敏,咸谓古人复生。其治以脉,不以证,无富贵贫贱不责其报信而治无不效其不治必先知之惟一用巫乃去不顾自是吾里之巫稍不得专其功矣。余行数千里莫能及,间一遇焉,又止攻一门,擅一长而已,无兼善之者。来旴江,得汤伯高,该明静深,不伐不矜,深有类于徐。余方忧巫之祸,医之道不明,坐视民命之夭阏而莫救,而爱高之学有类于徐,且试之辄效,故并书巫医之行利害及徐之本末以赠之。嗟夫,使世之医皆若虚、伯高,信之者皆吾里之人,巫其能久胜矣乎!

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。闻庐山有郭氏,号南寄者,亦有名。 (选自《揭傒斯全集》)14.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是

A.药一入口不效,即屏去 屏:摒弃

B.又必假邪魅之候以为容 容:容纳

C.被重刑厚罚而不怨恚 恚:怨恨

D.其治以脉,不以证 证:症状 答案解析√本题考查文言实词在文中的含义。A项“即屏去”中的“去”是舍弃不用的意思,从结构上看“屏”与“去”为同义复指,从通假联想来看“屏”通“摒”。据此可以推断“屏”是“摒弃”的意思,正确。

B项“以为容”即“以(之)为容”,“把它作为……”,据此推断“容”是名词,根据它有“容貌”的义项,可引申为“表象”的意思。

C项“怨恚”从字形和内容推断两词为同一意思,句中的“而”表转折关系,结合语境解释为“怨恨”,正确。

D项“以脉,不以证”结构一致,内容相反,从通假角度推断“证”通“征”,意思是“症状”,正确。15.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A.无富贵贫贱/不责其报信/而治无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不

顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

B.无富贵贫贱不责/其报信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去不

顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。

C.无富贵贫贱/不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫/乃去

不顾/自是吾里之巫/稍不得专其功矣。

D.无富贵/贫贱不责其报/信而治/无不效/其不治/必先知之/惟一用巫乃去/

不顾自是/吾里之巫/稍不得专其功矣。 答案解析√本题考查的是文言文断句的能力。文言文断句的基础在于对通篇文章的领会。首先,通读这段短文,大致了解整个故事。然后抓住标志词断开比较明显的地方。如文中的虚词“乃”之前要断开,从而排除D项。

“责”是“要求,索要”的意思,“信”是“相信”的意思,这两个词都是动词,所以不会同在一个分句里,从而排除A项。

“去”是“离开”的意思,“不顾”是“不回头看”的意思,“自是”是“从此”的意思,所以“不顾”与“自是”之间应该断开,从而排除B项。故C项正确。16.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.楚地的风俗是信巫不信医。长久以来,巫祸横行,巫师把人治死也很

少受到谴责,医生要取信于民不得不装神弄鬼,学者不愿行医,所以

求一良医而不可得。

B.徐若虚先生举进士后,不愿做官,回乡行医。他虚心好学,努力钻研,

写成了学术价值很高的专著;他医术高明,治病效果显著,其影响逐

渐改变了当地信巫的风俗。

C.旴江的汤伯高先生和徐若虚先生非常相像,他的医术全面而精湛,但

他为人谦逊,从不自我夸耀,其医风受到作者的赞赏。

D.作者写这篇序是因为担忧巫祸不除,医道不明,无人挽救百姓的生命。

希望世上的医生都像若虚、伯高,民众都像“吾里之人”信医不信巫。 答案解析√本题从缩小范围、无中生有的角度设误考查对文章内容的把握。A项原文中“终不一语加咎巫”的意思是“最终没有一句话是归罪于巫师的”,选项说“很少受到谴责”,把“没有”说成“很少”,缩小了限制范围;“学者不愿行医”在原文中没有任何体现,原文中“学者日以怠”的意思是“学医的人一天天懈怠”。故A项与原文内容不符。17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。

译文:__________________________________________________________

____________________________________________ 答案解析本题涉及一词多义、古今异义和定语后置句。“殚”“竭”是同义词,联想成语“殚精竭虑”可知,是“用尽、耗尽”的意思。多义词“卒”在此语境中是“最终”的意思。虚词“且”联想课文中“不出,火且尽”,译为“将要”。“交责”字字落实应为“相互指责”。“是”是代词,译为“这”。 用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。 (2)人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。

译文:__________________________________________________________

____________________________________________对句“一方之良”“一言之善”是以“之”为标志的定语后置句,即“一良方”“一善言”,“一个好的药方”“一句有价值的(医学)见解”。“币”是古今异义词,指财物重金。“师”活用为动词,联想课文中“吾从而师之”,译为“拜师”。虚词“乃”联想课文中“度我至军中,公乃入”译为副词“才”更合语境。 (只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。 答案解析参考译文参考译文

楚国的风俗是相信巫术不相信医学,从三代以来就是这样,现在更为严重了。一切疾病不考虑病的时间长短轻重,药一旦入口不奏效,立即就摒弃不用。至于巫术,反复试验十几次没有效果,也不悔改,并且把过失归在自己身上沉痛自责,用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。最终没有一句话是归罪于巫师的。所以功劳永远归于巫师,而失败永远归于医生。奏效不奏效,巫师总是受到上等的赏赐而医生总是在他之后。所以医生稍稍想要急于求利、取信于人,就一定要借助邪气魅惑的征兆来作为表象(迷惑人),即使是大智之人也很少不被迷惑。更严重的是沅湘之地是用人来祭祀不该祭拜的鬼,求取好处,遭受严重的刑罚却不怨恨,因而巫术的祸害已盘根错节、根深蒂固不能解决了。从医的风尚已经很久不能胜过巫术了,即使有好的医生也不能施展他的才能,来成就他的威名,而且学医的人一天天地懈怠,所以有时在几个郡的广大地区求取一个好医生都不能得到。哎呀,难道是先王的法度不开明吗?为什么巫术的祸患到了这个地步!人们能够得以终养天年,不也是幸运的吗!

我的家乡有位徐若虚先生,他家是郡中的大姓人家。他十五岁考中进士,就拒绝做官回乡行医。(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。历经几十年,他的医术大有所成,著成《易简归一》几十卷。分辨疑难补充遗漏,广博简约明晰详审,贯通精深融汇聪敏,都说他是古人重生。他治疗凭借的是脉象,不依靠症状,无论富人还是穷人,不索求回报,相信医术就去治疗,没有不奏效的,如果不能治疗,一定先让求医的人家知道,只要一用到巫术,就离去不回头。从这以后,我们乡里的巫师,渐渐地不能独享治病的功劳了。我走了几千里路也没发现比得上他的,偶尔遇到的,又只研究一门学问,擅长一个方面而已,没有同时擅长的。(我)来到旴江,得以认识汤伯高,(他)明晓知识、沉静高深,不夸耀、不骄傲,跟徐先生很相似。我正担心巫术的祸患,从医的风尚不能显明,袖手旁观百姓的性命受摧折却不能救助,而且爱惜汤伯高的学识与徐先生相似,而且试验医术都起效,所以一起写出巫师、医生的行为带来的祸害和好处以及徐先生的根本始末来赠送给您。唉,假使世上的医生都像若虚、伯高一样,相信医术的人都像我们乡里的人们一样,巫师还能长久取胜吗?

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。听说庐山有个姓郭,号南寄的人,也有名望。