第17课 原毁 课件

图片预览

文档简介

课件53张PPT。第五单元 唐宋议论文第17课 原 毁Ⅰ 文本导学Ⅱ 学后自评内容索引Ⅰ 文本导学1.通假字

(1)恐恐然惟懼其人之有闻也 同 , 。

(2)强者必说于言,懦者必说于色矣 同 , 。

2.古今异义

(1)夫是之谓不以众人待其身。

古义:________

今义:______________1“惧”害怕“悦”高兴一般人。大家,许多人。(2)虽然,为是者有本有原。

古义:__________

今义:_________________________________________________________

________________________________________________

(3)吾尝试之矣,尝试语于众曰。

古义:__________

今义:__________

(4)能善是,是足为艺人矣。

古义:____________

今义:_____________________________________________虽然如此。 连词,用在上半句,下半句往往有“可是,但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。 曾经试验。试验,试。有技能的人。戏曲、曲艺、杂技、影视等演员,某些手工艺工人。3.一词多义(1)病不如舜,不如周公,吾之病也:_____

亮疾病,卒于年:_____

君子病无能焉,不病人之不己知也:_____(2)善能善是,是足为艺人矣:_____

恐恐然惟懼其人之不得为善之利:_____

素善留侯张良:_____缺点患病担心擅长好事交好(3)乃彼能是,而我乃不能是:___

圣主乃吾辈共事之主:___

家祭无忘告乃翁:_____(4)其古之君子,其责己也重以周:__

去其不如周公者:_____却是你的他那些4.词类活用

(1)形容词作名词

①故人乐为善:______

②详,故人难于为善:______

③恐恐然惟懼其人之不得为善之利:______

④己未有善:______

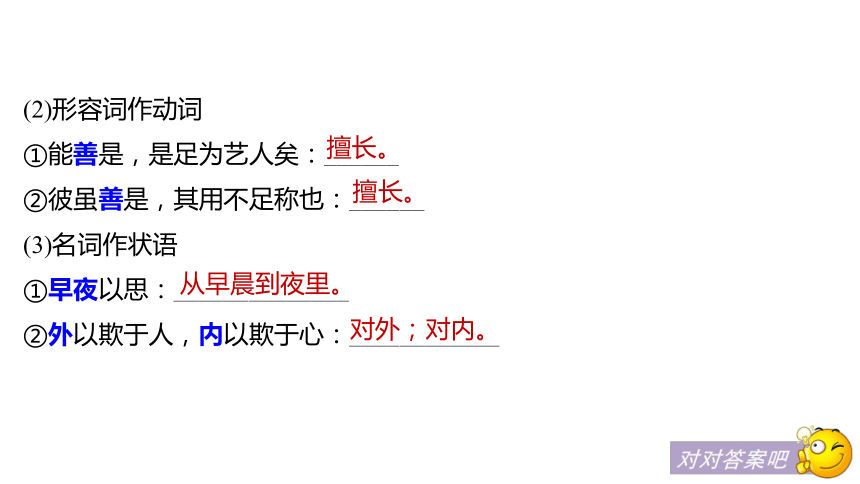

⑤即其新不究其旧:____________好事。好事。好事。长处。现在;过去。(2)形容词作动词

①能善是,是足为艺人矣:______

②彼虽善是,其用不足称也:______

(3)名词作状语

①早夜以思:______________

②外以欺于人,内以欺于心:____________擅长。擅长。从早晨到夜里。对外;对内。 5.文言句式

(1)外以欺于人:____________

(2)闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也:________

(3)懦者必说于色矣:____________

(4)而以圣人望于人:____________

(5)某良士,某良士:________状语后置句。判断句。状语后置句。状语后置句。判断句。6.翻译下列句子

(1)古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

译文:________________________________________________________

____________

(2)即其新不究其旧,恐恐然惟懼其人之不得为善之利。

译文:________________________________________________________

__________________________

(3)是故事修而谤兴,德高而毁来。

译文:________________________________________________________

____________________________________________ 古时候的君子,他们要求自己既严格又全面,他们要求别人既宽容又平易。 他们肯定别人最近的表现而不追究人家的过去,提心吊胆地只怕人家得不到做好事的益处。 因此,如果一个人的事业有所成就了,诽谤也就随之产生了;如果一个人的品德高尚了,诋毁也就随之而来了。 一、结构图解2严于律己,宽以待人(古之君子)

严于律人,宽以待己(今之君子) 对比原毁揭示原因——挖掘根源

提醒注意——写作目的二、中心主旨

本文通过古今君子的对比,对己待人的对比,写出了作者对当时人们的心态和价值取向的批判,既是对社会风气的谴责,又是为自己受压抑鸣不平。1.吴楚材在《古文观止》中评价《原毁》曰:“全用重周、轻约、详廉、怠忌八字立说。然其中只以一忌字,原出毁者之情,局法亦奇。”请结合本文的脉络理解这句话。3先从“古之君子”谈起,远远写来,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。躬自厚薄责于人树起丰碑。“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明了“毁”字。先提出全文的中心论点:“为是者有本有原,怠与忌之谓也。”点明“毁”的根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”、“非良士”的反映来透视世风,证明当时毁风猖獗。 答案2.除了对比外,文中还运用了排比和反问的手法,请将其找出来,并说说它们在表达上的作用。排比:第三段中的几个“不然……不然……不若是……”的句子形成排比。

作用:加强了推断的语气,将今之君子的丑恶嘴脸揭露出来,使文章更有气势,增强了论证效果。

反问:是不亦责于身者重以周乎!

不亦待于人者轻以约乎!

不亦待其身者已廉乎!

是不亦责于人者已详乎!

作用:小结前文,加强语气,句式相似,形成呼应关系,使论证更加有力,文章更加严谨。 答案3.在“责己”和“待人”两个方面,古之君子与今之君子所持的态度截然不同。在我们身边是否也存在着毁人扬己的现象,你觉得韩愈的分析是否有道理,谈谈你的看法。现实生活中确实存在着毁人扬己的现象,有的人喜欢拿自己的优点与别人的缺点比,总觉得自己了不起,一旦看到别人超过自己,要么是恶语中伤,要么是怒形于色,不是首先去找自己的缺点、问题。韩愈这篇文章可以说是一针见血,一语中的。 答案Ⅱ 学后自评1.下列各句中,不含有通假字的一项是

A.不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣

B.恐恐然惟懼其人之不得为善之利

C.青雀黄龙之轴

D.得吾说而存之1 答案解析A项“说”同“悦”。

B项“懼”同“惧”。

C项“轴”同“舳”。√2.下列各句中,加颜色的词语的意义和现代汉语相同的一项是

A.夫是之谓不以众人待其身

B.将有作于上者

C.吾尝试之矣,尝试语于众曰

D.多才与艺人也 答案解析有作:有所作为。“众人”、“尝试”、“艺人”均属于古今异义词。√3.下列各句中,“善”的意义相同的两项是

A.勿以善小而不为

B.能善是,是亦足矣

C.素善留侯张良

D.故人乐为善 答案解析A、D两项“善”为“好事”。

B项擅长。C项交好。√√4.下列加颜色的词语的用法与例句一致的一项是

例句:早夜以思

A.外以欺于人

B.即其新不究其旧

C.能善是,是足为艺人矣

D.非精言之能恶 答案解析A项与例句为名词作状语。

B项为形容词作名词。

C、D两项为形容词作动词。√5.下列各句的句式,和例句一致的一项是

例句:而以圣人望于人

A.内以欺于心

B.其为人也,仁义人也

C.斯之不远,倘能从我游乎?

D.方悟此奴懒去而见绐 答案解析A项和例句为状语后置句。

B项为判断句。

C项为省略句。

D项为被动句。√课内阅读

阅读下面的文段,完成6~10题。

今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎!其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”举其一不计其十,究其旧不图其新,恐恐然惟懼其人之有闻也。是不亦责于人者已详乎!夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。2虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修,而忌者畏人修。吾尝试之矣,尝试语于众曰:“某良士,某良士。”其应者,必其人之与也;不然,则其所疏远不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者必怒于色矣。又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”其不应者,必其人之与也;不然,则其所疏远不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣。是故事修而谤兴,德高而毁来。呜呼!士之处此世,而望名誉之光、道德之行,难已!

将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤!6.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.夫是之谓不以众人待其身 众人:群众,大家

B.吾未见其尊己也 尊:尊重

C.怠者不能修 修:进修,要求进步

D.将有作于上者 作:作为 答案解析众人:一般人。√7.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法都相同的一组是 答案解析B项代词,……的人。

A项连词,和/名词,党羽、朋友。

C项代词,如此、这样/形容词词尾,……的样子。

D项介词,在/介词,对。A.怠与忌之谓也

必其人之与也C.虽然,为是者有本有原

恐恐然惟懼其人之有闻也B.懦者必说于色矣

怠者不能修D.强者必怒于言

尝试语于众曰√8.下面六句话分别编为四组,全都能证明“事修而谤兴,德高而毁来”的一组是

①举其一不计其十 ②以圣人望于人 ③其应者,必其人之与也 ④强者必怒于言 ⑤则其所疏远不与同其利者也 ⑥懦者必怒于色矣

A.①②③④ B.①③④⑤

C.②③④⑥ D.③④⑤⑥ 答案解析③④⑤⑥都是以作者自身的经历作例证,得出“事修而谤兴,德高而毁来”的结论。

①②是今之君子责人的态度。√9.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者认为现在的君子不像古时候的君子那样,他们要求别人全面,要

求自己却很少。

B.作者认为,身居高位而将要有所作为的人,如果得到他所说的这些道

理而牢记住它,国家就一定可以治理好了。

C.“为是者有本有原,怠与忌之谓也”一句是全文的中心论点,“毁”

的根源在于“怠”与“忌”,众人对“良士”、“非良士”的态度,

又反映了当时的世风,证明了当时毁风猖獗。

D.作为古之君子的对立面,今之君子由于采取了责人待己的错误做法,

所以于人于己都不利。 答案解析应是“国家差不多就可以治理好了”。√10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。

译文:_______________________________________________________

(2)虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修,而忌者畏人修。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________________________________现在的君子却不是这样,他们对别人要求高,对自己却要求低。 虽然如此,但是,这样做的人是有根有源的,就是所谓懈怠和嫉妒。懈怠的人,就不会有上进心,而嫉妒别人的人,却又生怕别人有所造就。 文外阅读

阅读下面的文言文,完成11~14题。

原道(节选)

韩 愈

今也欲治其心而外天下国家,灭其天常,子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。经曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡。”诗曰:“戎狄是膺,荆舒是惩。”今也举夷狄之法而加之先王之教之上,几何其不胥而为夷也!夫所谓先王之教者何也?博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待于外之谓德。其文,《诗》、《书》、《易》、《春秋》;其法,礼、刑、乐、政;其民,士、农、工、贾;其位,君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇。其服丝麻,其居宫室,其食粟米、果蔬、鱼肉。其为道易明,而其为教易行也。是故以之为己则顺而祥;以之为人则爱而公;以之为心则和而平;以之为天下国家,无所处而不当。是故生则得其情;死则尽其常;郊焉而天神假;庙焉而人鬼飨。曰:斯道也,何道也?曰:斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行;由周公而下,下而为臣,故其说长。然则如之何而可也?曰:不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居,明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也,其亦庶乎其可也。11.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.不如诸夏之亡 亡:灭亡

B.郊焉而天神假 郊:祭祀(天神)

C.择焉而不精 精:精当

D.人其人,火其书,庐其居 火:用火烧 答案解析亡:无,没有。√12.以下六句话分别编为四组,全都体现与作者所主张的“道”相一致的一组是

①外天下国家,灭其天常 ②诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之 ③戎狄是膺,荆舒是惩 ④举夷狄之法而加之先王之教之上 ⑤博爱之谓仁,行而宜之之谓义 ⑥明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也

A.①②⑥ B.③④⑤

C.④⑤⑥ D.②③⑤ 答案解析①是作者揭露佛老之学的祸患,

④是当时人们对佛老之学的错误做法。√13.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.从选文中可以看出作者极力推崇儒家道统,反对佛、老之学,这在当

时的历史条件下是有一定进步意义的。

B.文中阐明了儒家的政治思想和伦理道德,批判佛老之学,强调中央集

权和君主专制。

C.本段选文分别从仁、义两个方面定义了作者所尊崇的“道”。作者认

为这种“道”从尧至孟子代代相传,孟子死后便失传了。

D.本文句式灵活多变,议论风发,气势磅礴,代表了韩愈的议论文风格。 答案解析选文从仁、义、道、德四个方面定义了作者所尊崇的“道”。√14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。

译文:_________________________________________________________

__________________________________

(2)以之为人则爱而公;以之为心则和而平;以之为天下国家,无所处而不当。

译文:_________________________________________________________

________________________________________________________ 作为儿子而不把他的父亲当父亲,作为臣僚而不把他的君主当君主,作为百姓而不致力于自己的本业。 用它们来对待别人,就能做到博爱公正;用它们来修养内心,就能平和而宁静;用它们来治理天下国家,就没有不适当的措施。 参考译文(3)然则如之何而可也?曰:不塞不流,不止不行。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________ 既然如此,那么怎么做才合适呢?我以为:不堵塞佛老之道,儒道就不得流传;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。 参考译文

现在那些修身养性的人,却想抛开天下国家,毁弃伦理纲常,作为儿子而不把他的父亲当父亲,作为臣僚而不把他的君主当君主,作为百姓而不致力于自己的本业。孔子作《春秋》,对于采用夷狄礼俗的诸侯,就把他们列入夷狄,对于采用中原礼俗的诸侯,就承认他们是中原人。《论语》说:“夷狄虽然有君主,还不如中原没有君主。”《诗经》说:“夷狄应当攻击,荆舒应当惩罚。”现在,却把异族的佛法置于古代圣王的教导之上,这和让大家都做夷狄又有多少差别呢!

我所谓先王的教导是指什么呢?就是博爱即称之为仁,恰当地去实行称为义,按照仁、义的原则去做就是道,内心具备完美的修养,不需要外力的支持和帮助叫做德。古代圣贤的著作有《诗经》、《尚书》、《易经》和《春秋》;他们的方法是制礼、定刑、作乐、施政;他们治理百姓分士、农、工、商;他们确立的地位次序是君臣、父子、师友、宾主、兄弟、夫妇。他们让人们穿的衣服是麻布、丝绸,他们教人们建造的居处是宫室、房屋,他们给百姓吃的食物是粮食、瓜果、蔬菜、鱼肉。他们传布的道理容易明白,他们实施的教化便于通行。因此,自己奉行先王之教诲,境遇便会顺利吉祥;用它们来对待别人,就能做到博爱公正;用它们来修养内心,就能平和而宁静;用它们来治理天下国家,就没有不适当的措施。因此,活着感到心满意足,死时也得到善终。祭祀天神则天神降临,祭典祖庙则先人的魂灵也会乐于享用供品。有人问:“你这个道,是什么道呀?”我说:“这就是我所说的道,不是刚才所说的道家和佛家的道。尧将这个道传给舜,舜将这个道传给禹,禹将这个道传给汤,汤将这个道传给文王、武王、周公,文王、武王、周公传给孔子,孔子传给孟轲,孟轲死后,没有继承的人。只有荀子和扬雄,有所择取然而并不精当(这是针对荀子的言论而说),对儒家学说论述过于简略还欠详细(主要是针对扬雄)。从周公以上,继承的都是在上做君王的,所以儒道在具体事务中能够得到推行;从周公以下,继承的都是在下做臣子的,所以这个道在他们的学说中能够得到弘扬。既然如此,那么怎么做才合适呢?我以为:不堵塞佛老之道,儒道就不得流传;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。必须把和尚、道士还俗为民,烧掉佛经道书,把佛寺、道观变成民房。倡导发扬先王之道作为治理天下的准则,使鳏夫、寡妇、孤儿、老人、残疾人、病人都能得到照养,这样做大概也就可以了。(2010·湖北)阅读下面的文言文,完成15~18题。

原 弊

(宋)欧阳修

农者,天下之本也,而王政所由起也。古之为国者未尝敢忽,而今之为吏者不然,簿书听断而已矣,闻有道农之事,则相与笑之曰:鄙。夫知赋敛移用之为急,不知务农为先者,是未原为政之本末也。知务农而不知节用以爱农,是未尽务农之方也。

古之为政者,上下相移用以济。下之用力者甚勤,上之用物者有节。民无遗力,国不过费。上爱其下,下给其上,使不相困。一夫之力, 3督之必尽其所任;一日之用,节之必量其所入。一岁之耕,供公与民食,皆出其间而常有余。故三年而余一年之备。今乃不然,耕者,不复督其力;用者,不复计其出入。一岁之耕供公仅足,而民食不过数月。甚者,场功甫毕,簸糠麸而食秕稗,或采橡实、畜菜根以延冬春。不幸一水旱,则相枕为饿殍,此甚可叹也!

国家罢兵,三十三岁矣。兵尝经用者老死今尽,而后来者未尝闻金鼓、识战阵也。生于无事而饱于衣食也,其势不得不骄惰。今卫兵入宿,不自持被而使人持之;禁兵给粮,不自荷而雇人荷之。其骄如此,况肯冒辛苦以战斗乎?就使兵耐辛苦而能斗战,虽耗农民,为之可也。奈何有为兵之虚名,而其实骄惰无用之人也。古之凡民长大壮健者皆在南亩,农隙则教之以战。今乃大异,一遇凶岁,则州郡吏以尺度量民之长大而试其壮健者,招之去为禁兵;其次不及尺度而稍怯弱者,籍之以为厢兵。吏招人多者有赏,而民方穷时争投之。故一经凶荒,则所留在南亩者惟老弱也。而吏方曰:不收为兵,则恐为盗。噫!苟知一时之不为盗,而不知其终身骄惰而窃食也。古之长大壮健者任耕,而老弱者游惰;今之长大壮健者游惰,而老弱者留耕也。何相反之甚邪!然民尽力乎南亩者,或不免乎狗彘之食,而一去为僧、兵,则终身安佚而享丰腴,则南亩之民不得不日减也。故曰有诱民之弊者,谓此也。

(选自《欧阳文忠公集》,有删改)15.对下列语句中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.则相与笑之曰:鄙 鄙:卑鄙

B.场功甫毕 甫:刚刚

C.或采橡实、畜菜根以延冬春 畜:同“蓄”

D.籍之以为厢兵 籍:登记 答案解析鄙:鄙陋,浅陋。√16.下列各组语句中,全都表明不重视农业所造成的恶果的一组是

①一岁之耕供公仅足,而民食不过数月 ②不幸一水旱,

则相枕为饿殍 ③生于无事而饱于衣食也,其势不得不骄惰 ④一遇凶岁,则州郡吏以尺度量民之长大而试其壮健者 ⑤则南亩之民不得不日减也 ⑥故曰有诱民之弊者,谓此也

A.①②⑤ B.①③⑥

C.②④⑥ D.③④⑤ 答案解析③说的是国家罢兵日久,士兵骄惰的情况。

④是凶年征兵的惯例及标准。

⑥是作者对不事农业的评价。√17.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者认为农业是天下之本,当政者只知使用民力而不知爱惜民力是不可

取的。

B.作者通过古今施政的对比,揭示了宋朝农民在利益被严重侵害下的悲惨

遭遇。

C.作者认为,休战以来的士卒已经老迈,因此背军粮的任务只好雇请他人

来做。

D.作者指出,高大健壮的不种田,年老体弱的却在田地劳作,有时吃的是

猪狗食。 答案解析雇请他人来背军粮的原因不是因为士卒老迈,而是因为士卒骄惰。√18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)而今之为吏者不然,簿书听断而已矣。

译文:_____________________________________________________ 答案解析簿书:官府的文书、档案,在句中作动词,整理文书。听断:判决、判断,指处理政务。但是如今当官的不是这样,只是处理公文、办理政务罢了。 (2)耕者,不复督其力;用者,不复计其出入。

译文:_________________________________________________________

________督:督促。被动句式。 耕种的人不再被督责尽力耕种;使用的人,也不再计算他的支出和收入。 答案解析(3)苟知一时之不为盗,而不知其终身骄惰而窃食也。

译文:_________________________________________________________

____________ 答案解析苟:暂且,这里理解为“只是,仅仅”。能直译的地方尽量直译,做到“信、达、雅”。 只知道他们一时不去做盗贼,却不知道他们一生都在骄横懒惰而窃取食物了。 参考译文参考译文

农业,是天下的根本,国家政策制订的起源。古代治理国家的人不敢轻视,但是如今当官的不是这样,只是处理公文、办理政务罢了,听到有人谈论农业生产的事情,就一起讥笑他说:浅陋无知啊。只知道通过赋税将农业物资移用到自己身上是紧急的事情,不懂得把致力于农业生产作为首要任务的原因,是没有推究政治治理的本末呀。只知道从事农业生产而不知道节约用度来爱护百姓,是没有完全掌握致力于农业生产的方法啊。

古代治理国家的人,统治者和百姓相互转移用度来互相救济。在下者(生产时)勤勉尽力,在上者使用物资节约有度。百姓不保留自己的力气,国家不过度地浪费。统治者爱护百姓,百姓供给统治者(物资),使双方都不困顿。一个人的力量,督促他一定要尽其职守;一天的用度,约束他一定衡量自己的收入。一年的粮食,供给官府和百姓同食,还常常有盈余。所以三年就能节约出一年的粮食储备。现在却不是这样,耕种的人不再被督责尽力耕种;使用的人,也不再计算他的支出和收入。一年的粮食供给官府仅够,而百姓自己的粮食仅够吃几个月。更有甚者,收获的事情刚刚结束,就要吃簸出来的糠麸或秕稗,或者采集橡树的果实、存储菜根来挨过冬春。如果不幸遇到水涝干旱灾害,就相互枕着饿死在路边,这种情况真是可悲可叹啊!国家休战三十三年了。那些曾身经百战的士兵老死将尽,后来的士兵未曾听过战鼓、懂得战阵。生于太平时期衣食无忧,那情势不能不骄纵懒惰。现在卫兵进入宿舍休息,不自己抱着东西而让人抱;禁兵运粮,不自己扛而雇人扛。他们骄惰到这种程度,怎么肯冒着辛苦来战斗呢?如果让士兵耐得住辛苦能够战斗,即使是耗费农民(的利益),这样做也是可以的。但奈何他们只空有为士兵的虚名,而实际上是骄纵懒惰无用之人啊。

古代大凡身体高大强壮的农民都在田间(劳作),农闲时就以战斗之法训练他们。现在却大不相同,一遇到荒年,州郡官吏就用尺子度量百姓中身材高大并且健壮的人,招他们做禁兵;其余那些不够高大稍稍怯弱的就登记在册招为厢兵。官吏招收士兵多的就有赏赐,而老百姓在穷苦困厄中争着投奔他们。所以一经历荒年,那留在田地里的只有老弱者。而官吏却说:如果不招收他们当兵,就担心他们做贼。唉!只知道他们一时不去做盗贼,却不知道他们一生都在骄横懒惰而窃取食物了。古代身体高大强壮的让他们耕种,而老弱者游荡懒惰;现在身体高大强壮的游荡懒惰,老弱者留守耕种。反差多么大啊!可是,尽力在田间耕作的百姓,有时不免吃猪狗吃的食物,可是一旦做了和尚、士兵,就终身安逸享受丰厚的待遇,那么,种田的百姓不能不一天一天地减少。所以说,有诱惑百姓(离开田地)的弊端,说的就是这种情况呀。

(1)恐恐然惟懼其人之有闻也 同 , 。

(2)强者必说于言,懦者必说于色矣 同 , 。

2.古今异义

(1)夫是之谓不以众人待其身。

古义:________

今义:______________1“惧”害怕“悦”高兴一般人。大家,许多人。(2)虽然,为是者有本有原。

古义:__________

今义:_________________________________________________________

________________________________________________

(3)吾尝试之矣,尝试语于众曰。

古义:__________

今义:__________

(4)能善是,是足为艺人矣。

古义:____________

今义:_____________________________________________虽然如此。 连词,用在上半句,下半句往往有“可是,但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。 曾经试验。试验,试。有技能的人。戏曲、曲艺、杂技、影视等演员,某些手工艺工人。3.一词多义(1)病不如舜,不如周公,吾之病也:_____

亮疾病,卒于年:_____

君子病无能焉,不病人之不己知也:_____(2)善能善是,是足为艺人矣:_____

恐恐然惟懼其人之不得为善之利:_____

素善留侯张良:_____缺点患病担心擅长好事交好(3)乃彼能是,而我乃不能是:___

圣主乃吾辈共事之主:___

家祭无忘告乃翁:_____(4)其古之君子,其责己也重以周:__

去其不如周公者:_____却是你的他那些4.词类活用

(1)形容词作名词

①故人乐为善:______

②详,故人难于为善:______

③恐恐然惟懼其人之不得为善之利:______

④己未有善:______

⑤即其新不究其旧:____________好事。好事。好事。长处。现在;过去。(2)形容词作动词

①能善是,是足为艺人矣:______

②彼虽善是,其用不足称也:______

(3)名词作状语

①早夜以思:______________

②外以欺于人,内以欺于心:____________擅长。擅长。从早晨到夜里。对外;对内。 5.文言句式

(1)外以欺于人:____________

(2)闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也:________

(3)懦者必说于色矣:____________

(4)而以圣人望于人:____________

(5)某良士,某良士:________状语后置句。判断句。状语后置句。状语后置句。判断句。6.翻译下列句子

(1)古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

译文:________________________________________________________

____________

(2)即其新不究其旧,恐恐然惟懼其人之不得为善之利。

译文:________________________________________________________

__________________________

(3)是故事修而谤兴,德高而毁来。

译文:________________________________________________________

____________________________________________ 古时候的君子,他们要求自己既严格又全面,他们要求别人既宽容又平易。 他们肯定别人最近的表现而不追究人家的过去,提心吊胆地只怕人家得不到做好事的益处。 因此,如果一个人的事业有所成就了,诽谤也就随之产生了;如果一个人的品德高尚了,诋毁也就随之而来了。 一、结构图解2严于律己,宽以待人(古之君子)

严于律人,宽以待己(今之君子) 对比原毁揭示原因——挖掘根源

提醒注意——写作目的二、中心主旨

本文通过古今君子的对比,对己待人的对比,写出了作者对当时人们的心态和价值取向的批判,既是对社会风气的谴责,又是为自己受压抑鸣不平。1.吴楚材在《古文观止》中评价《原毁》曰:“全用重周、轻约、详廉、怠忌八字立说。然其中只以一忌字,原出毁者之情,局法亦奇。”请结合本文的脉络理解这句话。3先从“古之君子”谈起,远远写来,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。躬自厚薄责于人树起丰碑。“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明了“毁”字。先提出全文的中心论点:“为是者有本有原,怠与忌之谓也。”点明“毁”的根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”、“非良士”的反映来透视世风,证明当时毁风猖獗。 答案2.除了对比外,文中还运用了排比和反问的手法,请将其找出来,并说说它们在表达上的作用。排比:第三段中的几个“不然……不然……不若是……”的句子形成排比。

作用:加强了推断的语气,将今之君子的丑恶嘴脸揭露出来,使文章更有气势,增强了论证效果。

反问:是不亦责于身者重以周乎!

不亦待于人者轻以约乎!

不亦待其身者已廉乎!

是不亦责于人者已详乎!

作用:小结前文,加强语气,句式相似,形成呼应关系,使论证更加有力,文章更加严谨。 答案3.在“责己”和“待人”两个方面,古之君子与今之君子所持的态度截然不同。在我们身边是否也存在着毁人扬己的现象,你觉得韩愈的分析是否有道理,谈谈你的看法。现实生活中确实存在着毁人扬己的现象,有的人喜欢拿自己的优点与别人的缺点比,总觉得自己了不起,一旦看到别人超过自己,要么是恶语中伤,要么是怒形于色,不是首先去找自己的缺点、问题。韩愈这篇文章可以说是一针见血,一语中的。 答案Ⅱ 学后自评1.下列各句中,不含有通假字的一项是

A.不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣

B.恐恐然惟懼其人之不得为善之利

C.青雀黄龙之轴

D.得吾说而存之1 答案解析A项“说”同“悦”。

B项“懼”同“惧”。

C项“轴”同“舳”。√2.下列各句中,加颜色的词语的意义和现代汉语相同的一项是

A.夫是之谓不以众人待其身

B.将有作于上者

C.吾尝试之矣,尝试语于众曰

D.多才与艺人也 答案解析有作:有所作为。“众人”、“尝试”、“艺人”均属于古今异义词。√3.下列各句中,“善”的意义相同的两项是

A.勿以善小而不为

B.能善是,是亦足矣

C.素善留侯张良

D.故人乐为善 答案解析A、D两项“善”为“好事”。

B项擅长。C项交好。√√4.下列加颜色的词语的用法与例句一致的一项是

例句:早夜以思

A.外以欺于人

B.即其新不究其旧

C.能善是,是足为艺人矣

D.非精言之能恶 答案解析A项与例句为名词作状语。

B项为形容词作名词。

C、D两项为形容词作动词。√5.下列各句的句式,和例句一致的一项是

例句:而以圣人望于人

A.内以欺于心

B.其为人也,仁义人也

C.斯之不远,倘能从我游乎?

D.方悟此奴懒去而见绐 答案解析A项和例句为状语后置句。

B项为判断句。

C项为省略句。

D项为被动句。√课内阅读

阅读下面的文段,完成6~10题。

今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎!其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”举其一不计其十,究其旧不图其新,恐恐然惟懼其人之有闻也。是不亦责于人者已详乎!夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。2虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修,而忌者畏人修。吾尝试之矣,尝试语于众曰:“某良士,某良士。”其应者,必其人之与也;不然,则其所疏远不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者必怒于色矣。又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”其不应者,必其人之与也;不然,则其所疏远不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣。是故事修而谤兴,德高而毁来。呜呼!士之处此世,而望名誉之光、道德之行,难已!

将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤!6.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.夫是之谓不以众人待其身 众人:群众,大家

B.吾未见其尊己也 尊:尊重

C.怠者不能修 修:进修,要求进步

D.将有作于上者 作:作为 答案解析众人:一般人。√7.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法都相同的一组是 答案解析B项代词,……的人。

A项连词,和/名词,党羽、朋友。

C项代词,如此、这样/形容词词尾,……的样子。

D项介词,在/介词,对。A.怠与忌之谓也

必其人之与也C.虽然,为是者有本有原

恐恐然惟懼其人之有闻也B.懦者必说于色矣

怠者不能修D.强者必怒于言

尝试语于众曰√8.下面六句话分别编为四组,全都能证明“事修而谤兴,德高而毁来”的一组是

①举其一不计其十 ②以圣人望于人 ③其应者,必其人之与也 ④强者必怒于言 ⑤则其所疏远不与同其利者也 ⑥懦者必怒于色矣

A.①②③④ B.①③④⑤

C.②③④⑥ D.③④⑤⑥ 答案解析③④⑤⑥都是以作者自身的经历作例证,得出“事修而谤兴,德高而毁来”的结论。

①②是今之君子责人的态度。√9.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者认为现在的君子不像古时候的君子那样,他们要求别人全面,要

求自己却很少。

B.作者认为,身居高位而将要有所作为的人,如果得到他所说的这些道

理而牢记住它,国家就一定可以治理好了。

C.“为是者有本有原,怠与忌之谓也”一句是全文的中心论点,“毁”

的根源在于“怠”与“忌”,众人对“良士”、“非良士”的态度,

又反映了当时的世风,证明了当时毁风猖獗。

D.作为古之君子的对立面,今之君子由于采取了责人待己的错误做法,

所以于人于己都不利。 答案解析应是“国家差不多就可以治理好了”。√10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。

译文:_______________________________________________________

(2)虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修,而忌者畏人修。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________________________________现在的君子却不是这样,他们对别人要求高,对自己却要求低。 虽然如此,但是,这样做的人是有根有源的,就是所谓懈怠和嫉妒。懈怠的人,就不会有上进心,而嫉妒别人的人,却又生怕别人有所造就。 文外阅读

阅读下面的文言文,完成11~14题。

原道(节选)

韩 愈

今也欲治其心而外天下国家,灭其天常,子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。经曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡。”诗曰:“戎狄是膺,荆舒是惩。”今也举夷狄之法而加之先王之教之上,几何其不胥而为夷也!夫所谓先王之教者何也?博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待于外之谓德。其文,《诗》、《书》、《易》、《春秋》;其法,礼、刑、乐、政;其民,士、农、工、贾;其位,君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇。其服丝麻,其居宫室,其食粟米、果蔬、鱼肉。其为道易明,而其为教易行也。是故以之为己则顺而祥;以之为人则爱而公;以之为心则和而平;以之为天下国家,无所处而不当。是故生则得其情;死则尽其常;郊焉而天神假;庙焉而人鬼飨。曰:斯道也,何道也?曰:斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行;由周公而下,下而为臣,故其说长。然则如之何而可也?曰:不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居,明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也,其亦庶乎其可也。11.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.不如诸夏之亡 亡:灭亡

B.郊焉而天神假 郊:祭祀(天神)

C.择焉而不精 精:精当

D.人其人,火其书,庐其居 火:用火烧 答案解析亡:无,没有。√12.以下六句话分别编为四组,全都体现与作者所主张的“道”相一致的一组是

①外天下国家,灭其天常 ②诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之 ③戎狄是膺,荆舒是惩 ④举夷狄之法而加之先王之教之上 ⑤博爱之谓仁,行而宜之之谓义 ⑥明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也

A.①②⑥ B.③④⑤

C.④⑤⑥ D.②③⑤ 答案解析①是作者揭露佛老之学的祸患,

④是当时人们对佛老之学的错误做法。√13.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.从选文中可以看出作者极力推崇儒家道统,反对佛、老之学,这在当

时的历史条件下是有一定进步意义的。

B.文中阐明了儒家的政治思想和伦理道德,批判佛老之学,强调中央集

权和君主专制。

C.本段选文分别从仁、义两个方面定义了作者所尊崇的“道”。作者认

为这种“道”从尧至孟子代代相传,孟子死后便失传了。

D.本文句式灵活多变,议论风发,气势磅礴,代表了韩愈的议论文风格。 答案解析选文从仁、义、道、德四个方面定义了作者所尊崇的“道”。√14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。

译文:_________________________________________________________

__________________________________

(2)以之为人则爱而公;以之为心则和而平;以之为天下国家,无所处而不当。

译文:_________________________________________________________

________________________________________________________ 作为儿子而不把他的父亲当父亲,作为臣僚而不把他的君主当君主,作为百姓而不致力于自己的本业。 用它们来对待别人,就能做到博爱公正;用它们来修养内心,就能平和而宁静;用它们来治理天下国家,就没有不适当的措施。 参考译文(3)然则如之何而可也?曰:不塞不流,不止不行。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________ 既然如此,那么怎么做才合适呢?我以为:不堵塞佛老之道,儒道就不得流传;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。 参考译文

现在那些修身养性的人,却想抛开天下国家,毁弃伦理纲常,作为儿子而不把他的父亲当父亲,作为臣僚而不把他的君主当君主,作为百姓而不致力于自己的本业。孔子作《春秋》,对于采用夷狄礼俗的诸侯,就把他们列入夷狄,对于采用中原礼俗的诸侯,就承认他们是中原人。《论语》说:“夷狄虽然有君主,还不如中原没有君主。”《诗经》说:“夷狄应当攻击,荆舒应当惩罚。”现在,却把异族的佛法置于古代圣王的教导之上,这和让大家都做夷狄又有多少差别呢!

我所谓先王的教导是指什么呢?就是博爱即称之为仁,恰当地去实行称为义,按照仁、义的原则去做就是道,内心具备完美的修养,不需要外力的支持和帮助叫做德。古代圣贤的著作有《诗经》、《尚书》、《易经》和《春秋》;他们的方法是制礼、定刑、作乐、施政;他们治理百姓分士、农、工、商;他们确立的地位次序是君臣、父子、师友、宾主、兄弟、夫妇。他们让人们穿的衣服是麻布、丝绸,他们教人们建造的居处是宫室、房屋,他们给百姓吃的食物是粮食、瓜果、蔬菜、鱼肉。他们传布的道理容易明白,他们实施的教化便于通行。因此,自己奉行先王之教诲,境遇便会顺利吉祥;用它们来对待别人,就能做到博爱公正;用它们来修养内心,就能平和而宁静;用它们来治理天下国家,就没有不适当的措施。因此,活着感到心满意足,死时也得到善终。祭祀天神则天神降临,祭典祖庙则先人的魂灵也会乐于享用供品。有人问:“你这个道,是什么道呀?”我说:“这就是我所说的道,不是刚才所说的道家和佛家的道。尧将这个道传给舜,舜将这个道传给禹,禹将这个道传给汤,汤将这个道传给文王、武王、周公,文王、武王、周公传给孔子,孔子传给孟轲,孟轲死后,没有继承的人。只有荀子和扬雄,有所择取然而并不精当(这是针对荀子的言论而说),对儒家学说论述过于简略还欠详细(主要是针对扬雄)。从周公以上,继承的都是在上做君王的,所以儒道在具体事务中能够得到推行;从周公以下,继承的都是在下做臣子的,所以这个道在他们的学说中能够得到弘扬。既然如此,那么怎么做才合适呢?我以为:不堵塞佛老之道,儒道就不得流传;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。必须把和尚、道士还俗为民,烧掉佛经道书,把佛寺、道观变成民房。倡导发扬先王之道作为治理天下的准则,使鳏夫、寡妇、孤儿、老人、残疾人、病人都能得到照养,这样做大概也就可以了。(2010·湖北)阅读下面的文言文,完成15~18题。

原 弊

(宋)欧阳修

农者,天下之本也,而王政所由起也。古之为国者未尝敢忽,而今之为吏者不然,簿书听断而已矣,闻有道农之事,则相与笑之曰:鄙。夫知赋敛移用之为急,不知务农为先者,是未原为政之本末也。知务农而不知节用以爱农,是未尽务农之方也。

古之为政者,上下相移用以济。下之用力者甚勤,上之用物者有节。民无遗力,国不过费。上爱其下,下给其上,使不相困。一夫之力, 3督之必尽其所任;一日之用,节之必量其所入。一岁之耕,供公与民食,皆出其间而常有余。故三年而余一年之备。今乃不然,耕者,不复督其力;用者,不复计其出入。一岁之耕供公仅足,而民食不过数月。甚者,场功甫毕,簸糠麸而食秕稗,或采橡实、畜菜根以延冬春。不幸一水旱,则相枕为饿殍,此甚可叹也!

国家罢兵,三十三岁矣。兵尝经用者老死今尽,而后来者未尝闻金鼓、识战阵也。生于无事而饱于衣食也,其势不得不骄惰。今卫兵入宿,不自持被而使人持之;禁兵给粮,不自荷而雇人荷之。其骄如此,况肯冒辛苦以战斗乎?就使兵耐辛苦而能斗战,虽耗农民,为之可也。奈何有为兵之虚名,而其实骄惰无用之人也。古之凡民长大壮健者皆在南亩,农隙则教之以战。今乃大异,一遇凶岁,则州郡吏以尺度量民之长大而试其壮健者,招之去为禁兵;其次不及尺度而稍怯弱者,籍之以为厢兵。吏招人多者有赏,而民方穷时争投之。故一经凶荒,则所留在南亩者惟老弱也。而吏方曰:不收为兵,则恐为盗。噫!苟知一时之不为盗,而不知其终身骄惰而窃食也。古之长大壮健者任耕,而老弱者游惰;今之长大壮健者游惰,而老弱者留耕也。何相反之甚邪!然民尽力乎南亩者,或不免乎狗彘之食,而一去为僧、兵,则终身安佚而享丰腴,则南亩之民不得不日减也。故曰有诱民之弊者,谓此也。

(选自《欧阳文忠公集》,有删改)15.对下列语句中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.则相与笑之曰:鄙 鄙:卑鄙

B.场功甫毕 甫:刚刚

C.或采橡实、畜菜根以延冬春 畜:同“蓄”

D.籍之以为厢兵 籍:登记 答案解析鄙:鄙陋,浅陋。√16.下列各组语句中,全都表明不重视农业所造成的恶果的一组是

①一岁之耕供公仅足,而民食不过数月 ②不幸一水旱,

则相枕为饿殍 ③生于无事而饱于衣食也,其势不得不骄惰 ④一遇凶岁,则州郡吏以尺度量民之长大而试其壮健者 ⑤则南亩之民不得不日减也 ⑥故曰有诱民之弊者,谓此也

A.①②⑤ B.①③⑥

C.②④⑥ D.③④⑤ 答案解析③说的是国家罢兵日久,士兵骄惰的情况。

④是凶年征兵的惯例及标准。

⑥是作者对不事农业的评价。√17.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.作者认为农业是天下之本,当政者只知使用民力而不知爱惜民力是不可

取的。

B.作者通过古今施政的对比,揭示了宋朝农民在利益被严重侵害下的悲惨

遭遇。

C.作者认为,休战以来的士卒已经老迈,因此背军粮的任务只好雇请他人

来做。

D.作者指出,高大健壮的不种田,年老体弱的却在田地劳作,有时吃的是

猪狗食。 答案解析雇请他人来背军粮的原因不是因为士卒老迈,而是因为士卒骄惰。√18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)而今之为吏者不然,簿书听断而已矣。

译文:_____________________________________________________ 答案解析簿书:官府的文书、档案,在句中作动词,整理文书。听断:判决、判断,指处理政务。但是如今当官的不是这样,只是处理公文、办理政务罢了。 (2)耕者,不复督其力;用者,不复计其出入。

译文:_________________________________________________________

________督:督促。被动句式。 耕种的人不再被督责尽力耕种;使用的人,也不再计算他的支出和收入。 答案解析(3)苟知一时之不为盗,而不知其终身骄惰而窃食也。

译文:_________________________________________________________

____________ 答案解析苟:暂且,这里理解为“只是,仅仅”。能直译的地方尽量直译,做到“信、达、雅”。 只知道他们一时不去做盗贼,却不知道他们一生都在骄横懒惰而窃取食物了。 参考译文参考译文

农业,是天下的根本,国家政策制订的起源。古代治理国家的人不敢轻视,但是如今当官的不是这样,只是处理公文、办理政务罢了,听到有人谈论农业生产的事情,就一起讥笑他说:浅陋无知啊。只知道通过赋税将农业物资移用到自己身上是紧急的事情,不懂得把致力于农业生产作为首要任务的原因,是没有推究政治治理的本末呀。只知道从事农业生产而不知道节约用度来爱护百姓,是没有完全掌握致力于农业生产的方法啊。

古代治理国家的人,统治者和百姓相互转移用度来互相救济。在下者(生产时)勤勉尽力,在上者使用物资节约有度。百姓不保留自己的力气,国家不过度地浪费。统治者爱护百姓,百姓供给统治者(物资),使双方都不困顿。一个人的力量,督促他一定要尽其职守;一天的用度,约束他一定衡量自己的收入。一年的粮食,供给官府和百姓同食,还常常有盈余。所以三年就能节约出一年的粮食储备。现在却不是这样,耕种的人不再被督责尽力耕种;使用的人,也不再计算他的支出和收入。一年的粮食供给官府仅够,而百姓自己的粮食仅够吃几个月。更有甚者,收获的事情刚刚结束,就要吃簸出来的糠麸或秕稗,或者采集橡树的果实、存储菜根来挨过冬春。如果不幸遇到水涝干旱灾害,就相互枕着饿死在路边,这种情况真是可悲可叹啊!国家休战三十三年了。那些曾身经百战的士兵老死将尽,后来的士兵未曾听过战鼓、懂得战阵。生于太平时期衣食无忧,那情势不能不骄纵懒惰。现在卫兵进入宿舍休息,不自己抱着东西而让人抱;禁兵运粮,不自己扛而雇人扛。他们骄惰到这种程度,怎么肯冒着辛苦来战斗呢?如果让士兵耐得住辛苦能够战斗,即使是耗费农民(的利益),这样做也是可以的。但奈何他们只空有为士兵的虚名,而实际上是骄纵懒惰无用之人啊。

古代大凡身体高大强壮的农民都在田间(劳作),农闲时就以战斗之法训练他们。现在却大不相同,一遇到荒年,州郡官吏就用尺子度量百姓中身材高大并且健壮的人,招他们做禁兵;其余那些不够高大稍稍怯弱的就登记在册招为厢兵。官吏招收士兵多的就有赏赐,而老百姓在穷苦困厄中争着投奔他们。所以一经历荒年,那留在田地里的只有老弱者。而官吏却说:如果不招收他们当兵,就担心他们做贼。唉!只知道他们一时不去做盗贼,却不知道他们一生都在骄横懒惰而窃取食物了。古代身体高大强壮的让他们耕种,而老弱者游荡懒惰;现在身体高大强壮的游荡懒惰,老弱者留守耕种。反差多么大啊!可是,尽力在田间耕作的百姓,有时不免吃猪狗吃的食物,可是一旦做了和尚、士兵,就终身安逸享受丰厚的待遇,那么,种田的百姓不能不一天一天地减少。所以说,有诱惑百姓(离开田地)的弊端,说的就是这种情况呀。