2017-2018学年高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:第7单元 相关读物 童心说

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:第7单元 相关读物 童心说 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。相关读物

童心说海莉·福特:再渺小的善举也能改变世界

4年前,一个名叫海莉·福特(Hailey Ford)的小女孩与母亲逛完杂货铺出来,遇到了一个坐在路边的流浪汉,海莉拉着母亲的衣角问:“我可以给他买个三明治吗?”那时候,海莉才5岁。流浪汉拿到三明治,高兴得当场落泪。在街上,海莉又遇到了另一个流浪汉,他在战争中失去了双腿,这再次激起了海莉的爱心。当帮完了一个又一个流浪汉后,母亲告诉她:我们并不是多么富裕,没有能力帮助所有人。小女孩的眼角挂着泪水,倔强地看着母亲说:“不!我要试试看!”于是,海莉把家里的院子改造成菜地,为了让那些无家可归的人不饿肚子,她开始学习种菜。她将每一份收获的食物洗干净并用袋子装好,免费发放给街上的流浪汉。当她看到还有许多人在露宿街头时,她开始尝试去盖房子,她想为流浪者建一个遮风避雨的小屋。在当地建材商和家人的帮助下,一所精致的小房子盖成了。这个9岁小女孩的善举,成为一股推动改善流浪生活的力量。有人开始捐钱,有人开始捐种子,更多的人开始关注身边的流浪者,尽可能地帮助他们。

总有人为名人捐款多少而争论,总有大人会告诉孩子“我们帮不了那么多人”,但我们应坚信:没有一种善举会渺小到无法改变世界。知识卡片1.作家作品

李贽(1527—1602),明代卓越的思想家、文学批评家,原姓林,名载贽,后改姓名。字卓吾,号宏甫,又号温陵居士。泉州晋江(今福建晋江)人。曾任国子监博士、南京刑部员外郎等职。认定《六经》《论语》《孟子》等儒家经典只是当时弟子的随笔记录,并非“万世之至论”。其哲学观点没有摆脱王守仁和禅学的影响,但公开以“异端”自居,主张重视功利。坚持“心外无物”,继承并修正王守仁的“良知”说,提出“童心”说,主张保持“童心”。文学方面反对复古摹拟,主张创作必须抒发己见,并重视小说戏曲在文学史上的地位,在当时颇有影响,曾评点《水浒传》。著有《焚书》《藏书》等。

《童心说》收在《李贽文集》卷一,是李贽的一篇著名文章。本文的主旨是对人们丧失本真自我,对后天习染等蒙蔽纯净本心的现象进行猛烈抨击,主张人应该保持童心,保持本真自我。2.背景资料

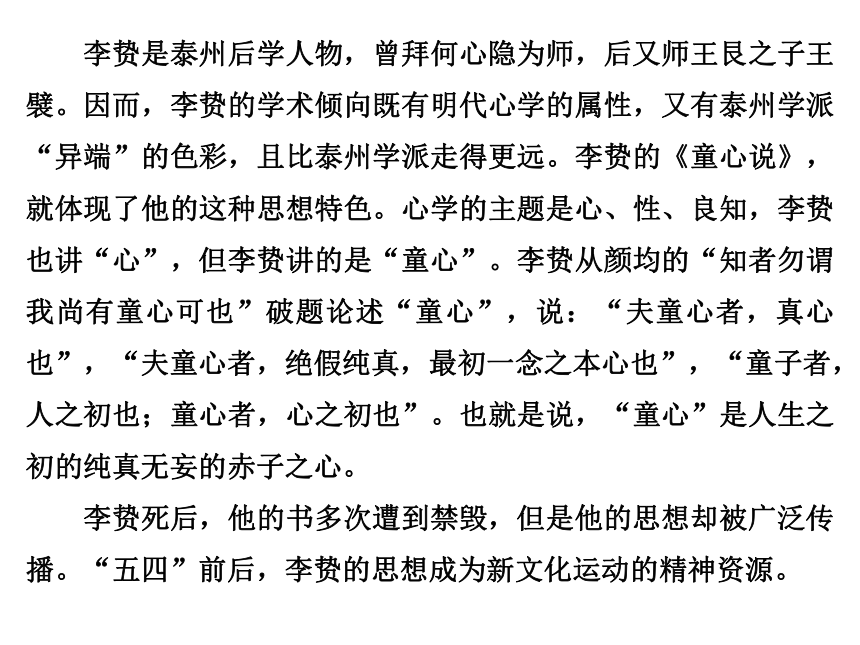

在中国古代,孔子、孟子被尊为圣人,《四书》《五经》被奉为神明,儒家的义理被定为不可逾越的戒律,鲜有人敢于藐视他们的权威。然而,明末的思想家李贽,则以其《藏书》《焚书》等著作非孔孟、贬儒经、斥义理,他被封建统治者视为异端,成为中国历史上第一大思想犯,七十五岁高龄时以宣扬“孔子之是非为不可据”等叛逆言论,被扣上“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名被捕入狱,最后“不可辱而自刎”(詹轸光《李卓吾碑记》)。《童心说》就是反映李贽“异端”思想的名篇。李贽是泰州后学人物,曾拜何心隐为师,后又师王艮之子王襞。因而,李贽的学术倾向既有明代心学的属性,又有泰州学派“异端”的色彩,且比泰州学派走得更远。李贽的《童心说》,就体现了他的这种思想特色。心学的主题是心、性、良知,李贽也讲“心”,但李贽讲的是“童心”。李贽从颜均的“知者勿谓我尚有童心可也”破题论述“童心”,说:“夫童心者,真心也”,“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也”,“童子者,人之初也;童心者,心之初也”。也就是说,“童心”是人生之初的纯真无妄的赤子之心。

李贽死后,他的书多次遭到禁毁,但是他的思想却被广泛传播。“五四”前后,李贽的思想成为新文化运动的精神资源。3.文化常识

《童心说》

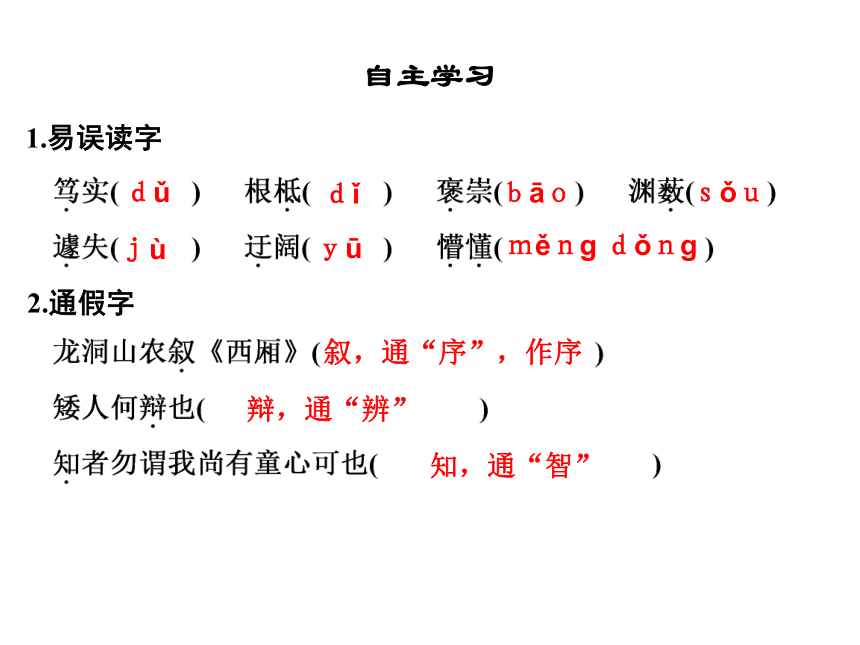

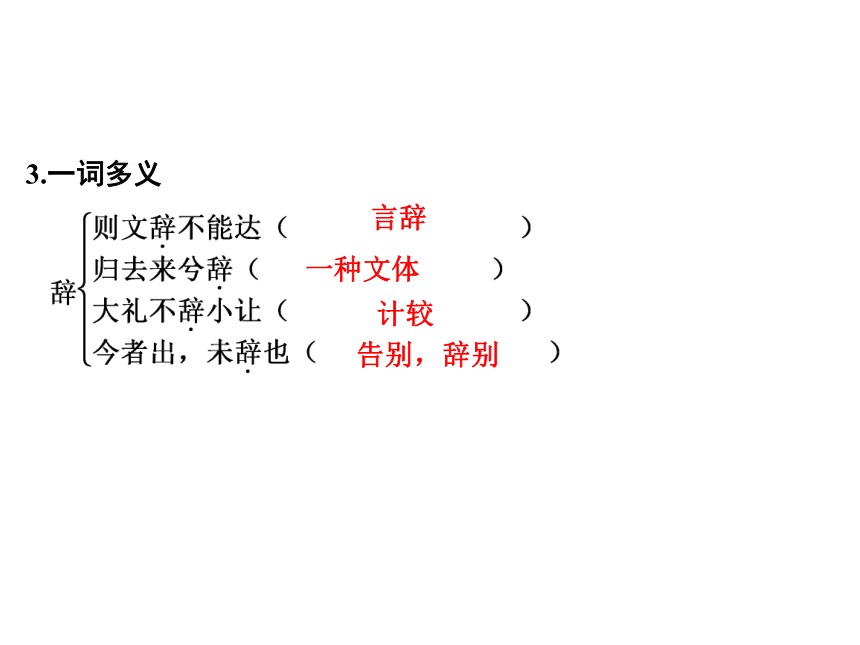

《童心说》是李贽公开讨伐假道学、假文学的一篇檄文,有着很大的震撼力。一、他以“童心说”反对把文学作为阐发孔孟之道的工具,甚至把矛头指向孔孟及儒家经典,指出他们的说教非“万世之至论”,不能“以孔子之是非为是非”。二、他以“童心说”反对复古主义的“文必秦汉,诗必盛唐”的理论。他认为文学是在不断变化和发展中出好作品,而作品的优劣不是愈古愈好。三、他以“童心说”改变历来轻视通俗文学的偏见。肯定传奇、院本、杂剧的价值,进而把《西厢记》《水浒传》列为“古今之至文”。1.易误读字自主学习2.通假字dǔdǐbāosǒujùyūměnɡ dǒnɡ叙,通“序”,作序辩,通“辨”知,通“智”3.一词多义言辞一种文体计较告别,辞别虚假借借助,凭借给说出发出出发打开显露头发拿出抒发连词,表承接关系连词,表假设关系连词,表承接关系连词,表转折关系副词,表判断,是,就是4.古今异义文章体裁处置,处理纯粹是真实的还未失去童心,而保持本真之心的人自然存在不会流行必然,一定为了一定的目的5.词类活用名词作状语,用药名词作动词,写文章名词作动词,从事,做名词作动词,看,视名词作动词,写作形容词作动词,厌恶6.文言句式(1)判断句

童子者,人之初也

为今之举子业,皆古今至文

(2)被动句

其湮灭于假人而不尽见于后世者

(3)倒装句

吾又安得真正大圣人童心未曾失者(定语后置句)龙洞山农在给《西厢记》写序时,在末段说道:“聪明智慧的人,可千万别讥笑我还保留着一颗童心,这就可以了。”所谓童心,指的是真心,如果认为童心是不可以保留的,也就否定了真心。童心是没有一点儿假的,纯粹是真实的,这是人生初始阶段的本性之心。如果丢掉了童心,就是失掉了真心;失掉了真心,就失掉了真正的人。做人而不真诚,就会丢掉人所有真诚的本性。文本研读童子,是人的最初阶段;童心,是人的最初本性。人心最初的本性为什么可以失掉呢?究竟是什么原因使许多人的童心很快就失去了呢?恐怕正值人的童年时,通过耳目得到了视听的信息,这些信息往往就会取代童心的位置而主宰他的内心。当人长大后,有很多道理从视听信息的积累中逐步形成,这些道理又会取代童心的位置成了他内心的主宰。这样长期发展下来,随着成年人的各式仁义道德和各种信息量日益增多,所谓见识也就日益增多,于是又增加了追逐美名的欲望,而张扬美名的欲望必然取代童心。同时又懂得不好的名声是使人厌恶的,于是便想方设法来掩饰自己的丑行,童心又必然丧失很多。这些道理见识,大都是从多读书多明白仁义道德而得来的。古代的圣人哪一个不读书呢?即使不读书,童心依然存在;即使多读书,也是为了巩固童心让它万勿失掉罢了,绝不像后来的求学的人们,反而因为多读书多懂得仁义道德竟然蒙蔽了原本的童心。求学的人们既然因为多读书多懂仁义道德而蒙蔽了童心,圣人又何必要多多地著书立说流传后世,用来蒙蔽求学的人们呢?童心被蒙蔽之后,在这样的基础上来与人交谈,语言不会发自内心;表现在政治管理上,管理就会失掉根本原则;表现在著书立说上,文章词语就不能诚信通达。如果不凭借心灵深处美好的道德修养,如果不依靠人格中光辉灿烂的诚实品行的锤炼锻铸,想要求得一句道德真知,那也是根本办不到的。为什么这样说呢?就因为(至信真诚的)童心被蒙蔽以后,只剩下道听途说的见识和虚伪的仁义道德来迷惑心灵了。既然只剩下道听途说的见识和虚伪的仁义道德来迷惑心灵,那么所谈论的必定都是道听途说的事情和理论,而不是发自童心的真诚话语。语言虽然精致,与我有什么关系?这难道不是借假人来说假话,做假事,写假文章吗?恐怕人要是假的,那一切就都成假的了。由此可知,在社会中往往是用假话与假人交谈,假人就会高兴;把假事告诉假人,假人也会高兴;写假文章与假人交流,假人必定也是高兴的。没有什么不是假的,就没有人不高兴,(观众围着看戏,圈内为场,)虽然满场都是假把戏,但是看戏的矮子又怎么能分辨呢?即使有天下的至理名言,湮没在假人社会中而不能传给后世学者,这种情况难道还少见吗?这是什么原因呢?天下最好的文章,没有不发自童子般的真心。如果真心常存,那虚假的道德原理就不会通行,虚假的见识就不会成立,没有哪个时代不写文章,没有什么人不会写文章,没有任何创新的文章体裁不可称作文章。那么,写诗歌何必师法盛唐的古诗,做文章又何必效仿先秦的散文。接着下来是六朝的绮丽文体,演变出近体律诗,又演变出唐传奇,又演变出宋金院本,演变出元代四折杂剧,以及二十折的杂剧《西厢曲》和长篇小说《水浒传》,到现在又演变出科举应试的文章,当代贤明之人与古代圣人的理论都可以是古往今来的最好文章,不能够以时代的远近和地位的高下来论文章的好坏。因此我从这里推论出:大凡发自真心的都是自然而成的好文章,为什么只懂得一味地推崇六经和《论语》《孟子》呢?在六经和《论语》《孟子》中,不是充满了历代史官给予的过高的评价,就是百官们的溢美之词。再不然就是迂腐的儒生和糊涂的学子们,凭着记忆来回想老师的言语,他们记住了开头便忘掉了结尾,回忆起后头的内容却又遗漏掉前面的内容,又凭着他们肤浅的理解,随意写入了典籍之中。后代求学的人不经过深入的考察,便认为这些典籍全部出自圣人之口,于是就一定将其看成儒家经典,又怎会知道其中大半都不是圣人的教诲呢?即使真的出自圣人的教诲,也总要为了一定目的而发,其目的不过是对症下药,因人而异地开处方,用此来挽救那些糊涂的学子和迂腐的儒生罢了。医治的是假病人,处方又难以固定,真假难辨,这难道可以被认为是突然间产生的,放之四海、涵盖万代而皆准的真理吗?其实六经和《论语》《孟子》,不过是道学家们的幌子,假人聚集的地方啊,绝不可以把它看成是发自童心的真理。哎呀!我又怎样才能够同真正的圣人、童心未泯的人,一起来讨论文学创作呢!【主旨归纳】 本文对人们丧失本真自我,以后天习染等蒙蔽纯净本心的现象进行猛烈抨击,主张人应该保持童心,保持本真自我。天下之至文,未有不出于童心焉者也

李贽认为,在文学上要重自然,重真情,“天下之至文,未有不出于童心焉者也”。不管哪一种文学形式,即使是六朝骈文,徒重形式的举业八股文,以及不为正统文学家所看重的传奇、院本、杂剧等,只要出于童心,就是天下之至文。

从这里也可以看出李贽的美学思想,他主张自然为美。他认为,自然的东西出于人的真性情,它在形式上是美的,在内容上是善的,自然的东西,就是真善美的合一。要点解析1.李贽所说“童心”的内涵是什么?对“童心说”你是怎样理解的?

思路提示:李贽认为,只有童子才保持了人心纯真的本来面目,童子之心是未受外在污染的纯真之心。而本真自我在人接受了闻见道理以后便丧失了,这就是文中所说的“有道理从闻见而入,而以为主于其内而童心失”。人的道理闻见,主要是从读书识义理而来,因此读书识义理便是造成童心丧失的主要原因。其实,李贽所谓的读书识义理便会丧失童心,并非叫人闭目塞听,不读书,不与外界接触,他主要是抨击当时虚伪的世风和俗儒、陋儒对经书的迷信盲从,食而不化,甚至以之文过饰非的丑陋现象。因此,李贽提倡童心说,就是要人们返回赤子之心,重现本真自我,以纠正虚伪的世风。文本探究2.李贽高举打倒假道学的旗帜,激烈地批判道学家的虚伪面孔,而朱熹则以道学家的面目出现在历史舞台,他们两人在本质追求上矛盾吗?为什么?

思路提示:李贽虽然高举打倒假道学的旗帜,强调要用一颗童心、真心来行事,实际上是反对现实生活中各种反道德的现象,倡导人们做真人,说真话,走向真善美,这和朱熹的道德追求在本质上是一致的。李贽反对的是虚假的、僵化的道学,强调做学问要为更好地立身处世服务,而不是让学问变成伪饰自己,禁锢他人的工具。李贽并未否定儒学对人道德修身的积极作用。从这点可以看出,李贽的目的只是想让芸芸众生从僵化的教条中解放出来,更好地立身处世。这和朱熹希望用自己的学说拯救道德失范的社会的意图是一致的。他们都为自己的救世理想付出了沉重的代价,二人都是当之无愧的悲剧英雄。他们在本质追求上并不矛盾。冬阳,童年,骆驼队

林海音

骆驼队来了,停在我家门前。

它们排列成一长串,沉默地站着,等候着人们的安排。天气又干又冷。拉骆驼的摘下了他的毡帽,秃瓢儿上冒着热气,是一股白色的烟,融入干冷的天气中。

爸爸和他讲价钱。双峰的驼背上,每匹都驮着两麻袋煤。我在想,麻袋里面是“南山高末”呢,还是“乌金墨玉”?我常常看见顺城街煤栈的白墙上,写着这样的几个大黑字。但是拉骆驼的说,他们从门头沟来,他们和骆驼是一步一步走来的。另外一个拉骆驼的在招呼骆驼们吃草料。它们把前脚一屈,屁股一撅,就跪了下来。

爸爸已经和他们讲好价钱了。人在卸煤,骆驼在吃草。

我站在骆驼面前,看它们吃草料咀嚼的样子:那样丑的脸,那样长的牙,那样安静的态度,它们咀嚼的时候,上牙和下牙交错地磨来磨去,大鼻孔里冒着热气,白沫子沾满胡须。我看得呆了,自己的牙齿也跟着动起来。

老师教我,要学骆驼,它们是沉得住气的动物。看它从不着急,慢慢地走,慢慢地嚼,总会走到的,总会吃饱的。也许它们天生是该慢慢的,偶然躲避车子跑两步,姿势很难看。骆驼队过来时,你会知道。打头儿的那一匹,长脖子底下总会系着一个铃铛,走起来,“当,当,当”地响。

“为什么要系一个铃铛?”我遇到不懂的事就要问一问。

爸爸告诉我,骆驼很怕狼,因为狼会咬它们,所以人类给它们戴上了铃铛。狼听见铃铛的声音,知道它们有人类在保护,就不敢侵犯了。

我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法,我对爸爸说:“不是的,爸!它们软软的脚掌走在软软的沙漠上,没有一点点声音,你不是说,它们走上三天三夜都不喝一口水,只是不声不响地咀嚼着从胃里倒出来的食物吗?一定是拉骆驼的人类,耐不住那长途寂寞的旅程,所以才给骆驼戴上铃铛,增加一些行路的情趣。”爸爸想了想,笑笑说:“也许,你的想法更美些。”

冬天快过完了,春天就要来了,太阳特别的暖和,暖得让人想把棉袄脱下来。可不是么?骆驼也脱掉它的旧驼绒袍子啦!它的毛皮一大块一大块地从身上掉下来,垂在肚皮底下。我真想拿把剪刀替它们剪一剪,因为那太不整齐了。拉骆驼的人也一样,他们身上那件大羊皮袄也都脱了下来,搭在驼背的小峰上;麻袋空了,“乌金墨玉”都卖了,铃铛在轻松的步伐里响得更清脆。夏天来了,再不见骆驼的影子,我又问妈姆:“夏天它们到哪里去?”

“谁?”

“骆驼呀!”

妈妈回答不上来,她说:“总是问,总是问,你这孩子!”

夏天过去,秋天过去,冬天又来了,骆驼队又来了,但是童年却一去不返。冬阳底下学骆驼咀嚼的傻事,我是再也不会做了。

可是,我是多么相信童年住在北京城南的那些景色和人物啊!我对自己说,把它写下来吧,让实际的童年过去,心灵的童年永存下来。就这样,我写了一本《城南旧事》。

我默默地想,慢慢地写。看见冬阳下的骆驼队走过来,听见缓慢悦耳的铃声,童年重临于我的心头。

童心说海莉·福特:再渺小的善举也能改变世界

4年前,一个名叫海莉·福特(Hailey Ford)的小女孩与母亲逛完杂货铺出来,遇到了一个坐在路边的流浪汉,海莉拉着母亲的衣角问:“我可以给他买个三明治吗?”那时候,海莉才5岁。流浪汉拿到三明治,高兴得当场落泪。在街上,海莉又遇到了另一个流浪汉,他在战争中失去了双腿,这再次激起了海莉的爱心。当帮完了一个又一个流浪汉后,母亲告诉她:我们并不是多么富裕,没有能力帮助所有人。小女孩的眼角挂着泪水,倔强地看着母亲说:“不!我要试试看!”于是,海莉把家里的院子改造成菜地,为了让那些无家可归的人不饿肚子,她开始学习种菜。她将每一份收获的食物洗干净并用袋子装好,免费发放给街上的流浪汉。当她看到还有许多人在露宿街头时,她开始尝试去盖房子,她想为流浪者建一个遮风避雨的小屋。在当地建材商和家人的帮助下,一所精致的小房子盖成了。这个9岁小女孩的善举,成为一股推动改善流浪生活的力量。有人开始捐钱,有人开始捐种子,更多的人开始关注身边的流浪者,尽可能地帮助他们。

总有人为名人捐款多少而争论,总有大人会告诉孩子“我们帮不了那么多人”,但我们应坚信:没有一种善举会渺小到无法改变世界。知识卡片1.作家作品

李贽(1527—1602),明代卓越的思想家、文学批评家,原姓林,名载贽,后改姓名。字卓吾,号宏甫,又号温陵居士。泉州晋江(今福建晋江)人。曾任国子监博士、南京刑部员外郎等职。认定《六经》《论语》《孟子》等儒家经典只是当时弟子的随笔记录,并非“万世之至论”。其哲学观点没有摆脱王守仁和禅学的影响,但公开以“异端”自居,主张重视功利。坚持“心外无物”,继承并修正王守仁的“良知”说,提出“童心”说,主张保持“童心”。文学方面反对复古摹拟,主张创作必须抒发己见,并重视小说戏曲在文学史上的地位,在当时颇有影响,曾评点《水浒传》。著有《焚书》《藏书》等。

《童心说》收在《李贽文集》卷一,是李贽的一篇著名文章。本文的主旨是对人们丧失本真自我,对后天习染等蒙蔽纯净本心的现象进行猛烈抨击,主张人应该保持童心,保持本真自我。2.背景资料

在中国古代,孔子、孟子被尊为圣人,《四书》《五经》被奉为神明,儒家的义理被定为不可逾越的戒律,鲜有人敢于藐视他们的权威。然而,明末的思想家李贽,则以其《藏书》《焚书》等著作非孔孟、贬儒经、斥义理,他被封建统治者视为异端,成为中国历史上第一大思想犯,七十五岁高龄时以宣扬“孔子之是非为不可据”等叛逆言论,被扣上“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名被捕入狱,最后“不可辱而自刎”(詹轸光《李卓吾碑记》)。《童心说》就是反映李贽“异端”思想的名篇。李贽是泰州后学人物,曾拜何心隐为师,后又师王艮之子王襞。因而,李贽的学术倾向既有明代心学的属性,又有泰州学派“异端”的色彩,且比泰州学派走得更远。李贽的《童心说》,就体现了他的这种思想特色。心学的主题是心、性、良知,李贽也讲“心”,但李贽讲的是“童心”。李贽从颜均的“知者勿谓我尚有童心可也”破题论述“童心”,说:“夫童心者,真心也”,“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也”,“童子者,人之初也;童心者,心之初也”。也就是说,“童心”是人生之初的纯真无妄的赤子之心。

李贽死后,他的书多次遭到禁毁,但是他的思想却被广泛传播。“五四”前后,李贽的思想成为新文化运动的精神资源。3.文化常识

《童心说》

《童心说》是李贽公开讨伐假道学、假文学的一篇檄文,有着很大的震撼力。一、他以“童心说”反对把文学作为阐发孔孟之道的工具,甚至把矛头指向孔孟及儒家经典,指出他们的说教非“万世之至论”,不能“以孔子之是非为是非”。二、他以“童心说”反对复古主义的“文必秦汉,诗必盛唐”的理论。他认为文学是在不断变化和发展中出好作品,而作品的优劣不是愈古愈好。三、他以“童心说”改变历来轻视通俗文学的偏见。肯定传奇、院本、杂剧的价值,进而把《西厢记》《水浒传》列为“古今之至文”。1.易误读字自主学习2.通假字dǔdǐbāosǒujùyūměnɡ dǒnɡ叙,通“序”,作序辩,通“辨”知,通“智”3.一词多义言辞一种文体计较告别,辞别虚假借借助,凭借给说出发出出发打开显露头发拿出抒发连词,表承接关系连词,表假设关系连词,表承接关系连词,表转折关系副词,表判断,是,就是4.古今异义文章体裁处置,处理纯粹是真实的还未失去童心,而保持本真之心的人自然存在不会流行必然,一定为了一定的目的5.词类活用名词作状语,用药名词作动词,写文章名词作动词,从事,做名词作动词,看,视名词作动词,写作形容词作动词,厌恶6.文言句式(1)判断句

童子者,人之初也

为今之举子业,皆古今至文

(2)被动句

其湮灭于假人而不尽见于后世者

(3)倒装句

吾又安得真正大圣人童心未曾失者(定语后置句)龙洞山农在给《西厢记》写序时,在末段说道:“聪明智慧的人,可千万别讥笑我还保留着一颗童心,这就可以了。”所谓童心,指的是真心,如果认为童心是不可以保留的,也就否定了真心。童心是没有一点儿假的,纯粹是真实的,这是人生初始阶段的本性之心。如果丢掉了童心,就是失掉了真心;失掉了真心,就失掉了真正的人。做人而不真诚,就会丢掉人所有真诚的本性。文本研读童子,是人的最初阶段;童心,是人的最初本性。人心最初的本性为什么可以失掉呢?究竟是什么原因使许多人的童心很快就失去了呢?恐怕正值人的童年时,通过耳目得到了视听的信息,这些信息往往就会取代童心的位置而主宰他的内心。当人长大后,有很多道理从视听信息的积累中逐步形成,这些道理又会取代童心的位置成了他内心的主宰。这样长期发展下来,随着成年人的各式仁义道德和各种信息量日益增多,所谓见识也就日益增多,于是又增加了追逐美名的欲望,而张扬美名的欲望必然取代童心。同时又懂得不好的名声是使人厌恶的,于是便想方设法来掩饰自己的丑行,童心又必然丧失很多。这些道理见识,大都是从多读书多明白仁义道德而得来的。古代的圣人哪一个不读书呢?即使不读书,童心依然存在;即使多读书,也是为了巩固童心让它万勿失掉罢了,绝不像后来的求学的人们,反而因为多读书多懂得仁义道德竟然蒙蔽了原本的童心。求学的人们既然因为多读书多懂仁义道德而蒙蔽了童心,圣人又何必要多多地著书立说流传后世,用来蒙蔽求学的人们呢?童心被蒙蔽之后,在这样的基础上来与人交谈,语言不会发自内心;表现在政治管理上,管理就会失掉根本原则;表现在著书立说上,文章词语就不能诚信通达。如果不凭借心灵深处美好的道德修养,如果不依靠人格中光辉灿烂的诚实品行的锤炼锻铸,想要求得一句道德真知,那也是根本办不到的。为什么这样说呢?就因为(至信真诚的)童心被蒙蔽以后,只剩下道听途说的见识和虚伪的仁义道德来迷惑心灵了。既然只剩下道听途说的见识和虚伪的仁义道德来迷惑心灵,那么所谈论的必定都是道听途说的事情和理论,而不是发自童心的真诚话语。语言虽然精致,与我有什么关系?这难道不是借假人来说假话,做假事,写假文章吗?恐怕人要是假的,那一切就都成假的了。由此可知,在社会中往往是用假话与假人交谈,假人就会高兴;把假事告诉假人,假人也会高兴;写假文章与假人交流,假人必定也是高兴的。没有什么不是假的,就没有人不高兴,(观众围着看戏,圈内为场,)虽然满场都是假把戏,但是看戏的矮子又怎么能分辨呢?即使有天下的至理名言,湮没在假人社会中而不能传给后世学者,这种情况难道还少见吗?这是什么原因呢?天下最好的文章,没有不发自童子般的真心。如果真心常存,那虚假的道德原理就不会通行,虚假的见识就不会成立,没有哪个时代不写文章,没有什么人不会写文章,没有任何创新的文章体裁不可称作文章。那么,写诗歌何必师法盛唐的古诗,做文章又何必效仿先秦的散文。接着下来是六朝的绮丽文体,演变出近体律诗,又演变出唐传奇,又演变出宋金院本,演变出元代四折杂剧,以及二十折的杂剧《西厢曲》和长篇小说《水浒传》,到现在又演变出科举应试的文章,当代贤明之人与古代圣人的理论都可以是古往今来的最好文章,不能够以时代的远近和地位的高下来论文章的好坏。因此我从这里推论出:大凡发自真心的都是自然而成的好文章,为什么只懂得一味地推崇六经和《论语》《孟子》呢?在六经和《论语》《孟子》中,不是充满了历代史官给予的过高的评价,就是百官们的溢美之词。再不然就是迂腐的儒生和糊涂的学子们,凭着记忆来回想老师的言语,他们记住了开头便忘掉了结尾,回忆起后头的内容却又遗漏掉前面的内容,又凭着他们肤浅的理解,随意写入了典籍之中。后代求学的人不经过深入的考察,便认为这些典籍全部出自圣人之口,于是就一定将其看成儒家经典,又怎会知道其中大半都不是圣人的教诲呢?即使真的出自圣人的教诲,也总要为了一定目的而发,其目的不过是对症下药,因人而异地开处方,用此来挽救那些糊涂的学子和迂腐的儒生罢了。医治的是假病人,处方又难以固定,真假难辨,这难道可以被认为是突然间产生的,放之四海、涵盖万代而皆准的真理吗?其实六经和《论语》《孟子》,不过是道学家们的幌子,假人聚集的地方啊,绝不可以把它看成是发自童心的真理。哎呀!我又怎样才能够同真正的圣人、童心未泯的人,一起来讨论文学创作呢!【主旨归纳】 本文对人们丧失本真自我,以后天习染等蒙蔽纯净本心的现象进行猛烈抨击,主张人应该保持童心,保持本真自我。天下之至文,未有不出于童心焉者也

李贽认为,在文学上要重自然,重真情,“天下之至文,未有不出于童心焉者也”。不管哪一种文学形式,即使是六朝骈文,徒重形式的举业八股文,以及不为正统文学家所看重的传奇、院本、杂剧等,只要出于童心,就是天下之至文。

从这里也可以看出李贽的美学思想,他主张自然为美。他认为,自然的东西出于人的真性情,它在形式上是美的,在内容上是善的,自然的东西,就是真善美的合一。要点解析1.李贽所说“童心”的内涵是什么?对“童心说”你是怎样理解的?

思路提示:李贽认为,只有童子才保持了人心纯真的本来面目,童子之心是未受外在污染的纯真之心。而本真自我在人接受了闻见道理以后便丧失了,这就是文中所说的“有道理从闻见而入,而以为主于其内而童心失”。人的道理闻见,主要是从读书识义理而来,因此读书识义理便是造成童心丧失的主要原因。其实,李贽所谓的读书识义理便会丧失童心,并非叫人闭目塞听,不读书,不与外界接触,他主要是抨击当时虚伪的世风和俗儒、陋儒对经书的迷信盲从,食而不化,甚至以之文过饰非的丑陋现象。因此,李贽提倡童心说,就是要人们返回赤子之心,重现本真自我,以纠正虚伪的世风。文本探究2.李贽高举打倒假道学的旗帜,激烈地批判道学家的虚伪面孔,而朱熹则以道学家的面目出现在历史舞台,他们两人在本质追求上矛盾吗?为什么?

思路提示:李贽虽然高举打倒假道学的旗帜,强调要用一颗童心、真心来行事,实际上是反对现实生活中各种反道德的现象,倡导人们做真人,说真话,走向真善美,这和朱熹的道德追求在本质上是一致的。李贽反对的是虚假的、僵化的道学,强调做学问要为更好地立身处世服务,而不是让学问变成伪饰自己,禁锢他人的工具。李贽并未否定儒学对人道德修身的积极作用。从这点可以看出,李贽的目的只是想让芸芸众生从僵化的教条中解放出来,更好地立身处世。这和朱熹希望用自己的学说拯救道德失范的社会的意图是一致的。他们都为自己的救世理想付出了沉重的代价,二人都是当之无愧的悲剧英雄。他们在本质追求上并不矛盾。冬阳,童年,骆驼队

林海音

骆驼队来了,停在我家门前。

它们排列成一长串,沉默地站着,等候着人们的安排。天气又干又冷。拉骆驼的摘下了他的毡帽,秃瓢儿上冒着热气,是一股白色的烟,融入干冷的天气中。

爸爸和他讲价钱。双峰的驼背上,每匹都驮着两麻袋煤。我在想,麻袋里面是“南山高末”呢,还是“乌金墨玉”?我常常看见顺城街煤栈的白墙上,写着这样的几个大黑字。但是拉骆驼的说,他们从门头沟来,他们和骆驼是一步一步走来的。另外一个拉骆驼的在招呼骆驼们吃草料。它们把前脚一屈,屁股一撅,就跪了下来。

爸爸已经和他们讲好价钱了。人在卸煤,骆驼在吃草。

我站在骆驼面前,看它们吃草料咀嚼的样子:那样丑的脸,那样长的牙,那样安静的态度,它们咀嚼的时候,上牙和下牙交错地磨来磨去,大鼻孔里冒着热气,白沫子沾满胡须。我看得呆了,自己的牙齿也跟着动起来。

老师教我,要学骆驼,它们是沉得住气的动物。看它从不着急,慢慢地走,慢慢地嚼,总会走到的,总会吃饱的。也许它们天生是该慢慢的,偶然躲避车子跑两步,姿势很难看。骆驼队过来时,你会知道。打头儿的那一匹,长脖子底下总会系着一个铃铛,走起来,“当,当,当”地响。

“为什么要系一个铃铛?”我遇到不懂的事就要问一问。

爸爸告诉我,骆驼很怕狼,因为狼会咬它们,所以人类给它们戴上了铃铛。狼听见铃铛的声音,知道它们有人类在保护,就不敢侵犯了。

我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法,我对爸爸说:“不是的,爸!它们软软的脚掌走在软软的沙漠上,没有一点点声音,你不是说,它们走上三天三夜都不喝一口水,只是不声不响地咀嚼着从胃里倒出来的食物吗?一定是拉骆驼的人类,耐不住那长途寂寞的旅程,所以才给骆驼戴上铃铛,增加一些行路的情趣。”爸爸想了想,笑笑说:“也许,你的想法更美些。”

冬天快过完了,春天就要来了,太阳特别的暖和,暖得让人想把棉袄脱下来。可不是么?骆驼也脱掉它的旧驼绒袍子啦!它的毛皮一大块一大块地从身上掉下来,垂在肚皮底下。我真想拿把剪刀替它们剪一剪,因为那太不整齐了。拉骆驼的人也一样,他们身上那件大羊皮袄也都脱了下来,搭在驼背的小峰上;麻袋空了,“乌金墨玉”都卖了,铃铛在轻松的步伐里响得更清脆。夏天来了,再不见骆驼的影子,我又问妈姆:“夏天它们到哪里去?”

“谁?”

“骆驼呀!”

妈妈回答不上来,她说:“总是问,总是问,你这孩子!”

夏天过去,秋天过去,冬天又来了,骆驼队又来了,但是童年却一去不返。冬阳底下学骆驼咀嚼的傻事,我是再也不会做了。

可是,我是多么相信童年住在北京城南的那些景色和人物啊!我对自己说,把它写下来吧,让实际的童年过去,心灵的童年永存下来。就这样,我写了一本《城南旧事》。

我默默地想,慢慢地写。看见冬阳下的骆驼队走过来,听见缓慢悦耳的铃声,童年重临于我的心头。

同课章节目录