第3课 拟行路难(其四) 课件

文档属性

| 名称 | 第3课 拟行路难(其四) 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 729.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-22 12:19:25 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第一单元 以意逆志 知人论世第3课 拟行路难(其四)诗人拈出“泻水流淌”这一自然现象作为比兴,引出对社会人生的无限感慨,抒写诗人在门阀制度的重压下,深感世路艰难所激发起的愤慨不平之情。温馨晨读 鸡声茅店月,人迹板桥霜自主积累 博观而约取,厚积而薄发合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析 文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣栏目索引 温馨晨读 鸡声茅店月,人迹板桥霜无法尘封的诗人——“俊逸鲍参军”

鲍照生前的遭遇让人扼腕叹息,过人才华给他带来的却是苦难,他只有在诗里和血呐喊。鲍照死后的冷寂更让人不胜感慨,他的诗文当时已与谢灵运齐名,正史中却无记载,仅在《宋书》《南史》中附带几句。想想,世人谁不知李白?当时就名满天下,被誉为“谪仙人”,后世更奉为“诗仙”。他的诗老少传诵,千古不衰。杜甫虽一生困顿,但也被称为“诗圣”,与李白齐名。但是对后代的诗歌繁荣做出极大贡献的鲍照却籍籍无名。或者也有名,只是我孤陋寡闻吧!但除去李、杜不说,上到屈原,下到龚自珍,说出一两首他们的诗,应该不算难为人吧,但是鲍照呢,不一定有这么高的知名度吧!品赏作者细细读他的诗,即使是他生活在李白之后,他的诗也绝不逊色,更何况他是李白的前人啊!他本该有更高的地位才对。不过反过来想想,悠悠千载,多少帝王将相,多少才子佳人早被时光遗忘,鲍照一介寒士,而没有被历史尘封,留下200多首诗给后人,也足以显示他诗歌的魅力。尚 礼

1.礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。

——《礼记·曲礼上》

赏读:礼所崇尚的是有施有报。只讲施而不讲报,这不合乎礼的要求;相反,只讲报而不讲施,也不合乎礼的要求。

2.人无礼,则不生;事无礼,则不成;国家无礼,则不宁。

——《荀子·修身》

赏读:做人不讲礼,就不能生存;做事不讲礼,就没有成就;国家不讲礼,就不得安宁。修身名句3.投我以桃,报之以李。 ——《诗经·大雅》

赏读:别人送我个桃子,我报答他个李子,对方给我多大好处,我也应该以相应的好处回报他。人与人之间要礼尚往来。返回1.作家作品

鲍照(约415—470),南朝宋文学家。字明远,东海(今山东郯城西

南)人。鲍照家世寒微,但很有志气,有一妹鲍令晖,也善文学。

宋文帝元嘉十六年(439),鲍照20多岁,据史载,曾谒见临川王刘

义庆,毛遂自荐,终得赏识,获封临川国侍郎,后来也做过太学

博士、中书舍人之类的官。孝武帝即位后,为太学博士兼中书舍人,出任魏陵(今南京市)令,转永嘉(今温州市)令,后任临海王刘子顼的前军参军、迁军刑狱参军,人称鲍参军。刘子顼作乱,鲍照为乱兵所杀。

他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。

今存诗204首,有《鲍参军集》,其中著名的有《拟行路难》18首。自主积累 博观而约取,厚积而薄发 知识卡片一2.背景简介

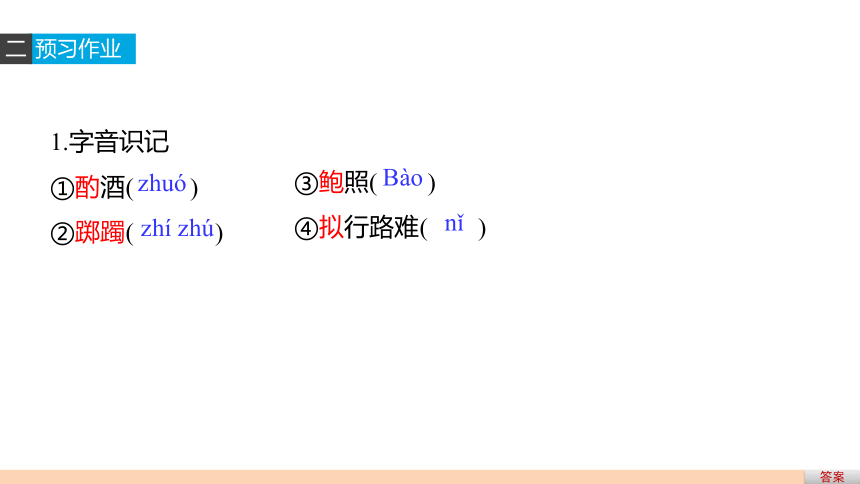

南北朝时期,群雄割据,社会动荡。当时实行的是士族门阀制度,而鲍照出身寒微,他虽然渴望能以自己的才能实现个人的价值,却受到社会现实的压制和世俗偏见的阻碍。于是常借诗歌来抒发他建功立业的愿望,表现寒门志士备遭压抑的痛苦,传达出寒士们慷慨不平的呼声,充满了对门阀社会的不满情绪和抗争精神。这种忧愤的情感发于作品之中,形成他诗歌的独特风格。答案1.字音识记

①酌酒( ) ②踯躅( ) 预习作业二③鲍照( )

④拟行路难( )zhuózhí zhúBàonǐ答案2.辨形组词①泻( )

泄( )②酌( )

趵( )③躅( )

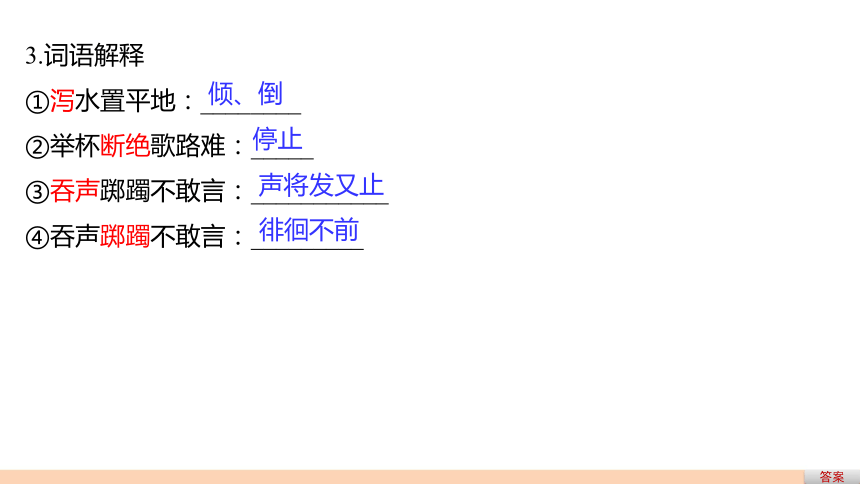

踌( )泻水泄露酌酒趵突泉踯躅踌躇答案3.词语解释

①泻水置平地:________

②举杯断绝歌路难:_____

③吞声踯躅不敢言:___________

④吞声踯躅不敢言:_________倾、倒停止声将发又止徘徊不前4.名句默写

①鲍照在《拟行路难》(其四)中“_______________,________________”两句将其忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致。

②鲍照的《拟行路难》(其四)开头用比喻的手法对当时门第决定人生这一古代的血统论发出愤怒的控诉的两句诗是:________________,________________。

③在《拟行路难》(其四)中,作者举杯驱愁却大放悲声的诗句是:____________,________________。

④《拟行路难》(其四)中安慰自己要认命,不要忧愁的句子是:_____________,________________?答案返回心非木石岂无感吞声踯躅不敢言泻水置平地各自东西南北流酌酒以自宽举杯断绝歌路难人生亦有命安能行叹复坐愁合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析一、“泻水置平地,各自东西南北流”用了什么表现手法?说明了什么道理?

提示 比兴手法。作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。因此说,这起首两句,通过对泻水这一寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。诗人借水“泻”和“流”的动态描绘,造成了一种令人惊疑的气势,引出对社会人生的无限感慨。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。正如沈德潜所说:“起手万端下,如黄河落天走东海也。”这正曲折地表达了诗人由于激愤不平而一泻无余的心情。答案比兴手法

比兴是诗经的表现手法,是中国古代对于诗歌表现方法的归纳。它是根据《诗经》的创作经验总结出来的。

(1)比就是比方,是其中最基本的手法,用得最为普遍。以彼物比此物,诗人有本事或情感,借一个事物作比喻(一般说,用来作比的喻体事物总比被比的本体事物更加生动具体、鲜明浅近而为人们所知,便于人们联想和想象),形象生动、鲜明地突出事物(事情)的特征。如《卫风·硕人》,描绘庄姜之美,用了一连串的比“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮”。高考考点链接(2)兴,先言他物以引起所咏之词。从特征上讲,有直接起兴、兴中含比两种情况;从使用上讲,有篇头起兴和兴起兴结两种形式。使用兴的手法,能激发读者的联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。二、“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”你认为诗句中哪一个字突出了全诗主旨?试结合诗的内容加以分析。答案提示 “愁”字突出了全诗主旨。这首诗的开头以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人因门第不同,命运也不同。这两句诗中,隐含着诗人的不平之气。但是这种现象,像大自然一样,很难改变。诗的第三、四句,诗人以“命”来自我安慰,声称不要“行叹复坐愁”。不过实际上愁是消除不了的。诗的第五、六句,诗人就借酒浇愁,用唱歌断绝忧愁。然而,“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”。于是,诗的第七句:“心非木石岂无感?”用反问句式,直说“人心有感”,发出了抗争。诗的前四句不言愁,第五、六句借酒浇愁、用歌断愁,第七句是一个大转折,把全诗的感情推向高潮。紧接着第八句,又是一个急转,“不敢言”。第七句那么慷慨激昂,第八句却如此答案无可奈何,在对比中表现出诗人精神上极度的矛盾、痛苦和忍辱负重。

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”(《古诗源》)。古典诗歌之炼字

解读:所谓炼字,就是为了表达的需要,在用字遣词时进行精细的锤炼推敲和创造性的搭配,使所用的字词获得简练精美、形象生动、含蓄深刻的表达效果。这种对字词进行艺术化加工的方法,就叫做炼字。在古典诗歌中,这些“诗眼”一般是动词、修饰语(形容词、副词、颜色词)、特殊词(叠词、数量词)等。

指津:炼字题的一般呈现形式及解答要领。高考考点链接(1)常见提问方式

①这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

②某字历来为人称道,你认为它好在哪里?有什么作用?

③某字与其他某字比较,孰优孰劣?

(2)解答分析

这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。(3)一般答题步骤

①字不离词,解释该字在词、句中的含义。

②词不离句,展开联想把该字词放入原句中描述景象。

③句不离篇,点出该字词烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

可概括为:含义+手法+表达作用,或句意+文意+主旨情感。

应用:请你根据本处的提示,解答[自测自评]中的第14题。三、“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”一句写出了什么感情?答案返回提示 “心非木石岂无感?”是对前面几句的总结,诗人那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,心并非无知无觉的木石,理的劝喻,酒的麻醉,都不能使心如槁木,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。“吞声踯躅不敢言”表达的是作者心中的无奈,“岂无感”越是激昂,“不敢言”的痛苦就越是深沉。两句构成了一种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。“心非木石岂无感”一句,是诗人感情的大转折。上文中,以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,达到高潮。返回文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣一、阅读延伸

鲍照《拟行路难》中的生存意识:积极入世

一切有生命的生物都有生存意识,生存意识简而言之就是想要存在的意愿。人的生存意识是其中最为强烈和鲜明的。人类的生存意识除了基本的物质满足,更重要的是力求在世界上实现自身的存在感,也就是实现自身理想。对于鲍照来说,生存意识即是想要建功立业的汲汲心态,故而他选择了积极入世。

这样的豪言壮志,在鲍照早期的其他诗歌中也有很多,特别是一些边塞类诗,像《代出自蓟北门行》就写道“投躯报明主,身死为国疡”,好不豪迈!虽然鲍照没有从军的经历,但是表现了他不甘平凡,认为生命应该在更大的舞台上发光发热,同时对自己的才能也表现了极大的自信和肯定。 这种积极入世的存在意识在《拟行路难》有所体现。《拟行路难》其十曰:“君不见蕣华不终朝。须臾淹冉零落销。盛年妖艳浮华辈。不久亦当诣冢头。一去无还期。千秋万岁无音词。孤魂茕茕空陇间。独魄徘徊遶坟基。”作者通过对自然界草木凋谢的观察,联想到人生亦是如此,年华易逝,但人生在世,不能终日无所事事,死后无名,劝诫人们应该把握当下,在有限的岁月中奋发图强,实现自己的生命价值,在死后的“千秋万岁”历史长河中,留下自己的一笔。《拟行路难》其十一曰:“君不见枯箨走阶庭,何时复青着故茎。君不见亡灵蒙享祀,何时倾杯竭壶罂。君当见此起忧思,及得与时人争。人生倐忽如绝电,华年盛德几时见?”作者以两个“君不见”发语,引出两个反问,力度极强,让人们面对作者设定的情境,对时光以及人生进行思考,即作者所说的“起忧思”。时光流逝,如白驹过隙,“绝电”的比喻极言生命之短,在这样短暂生命中我们应该如何度过?作者给出了一个答案:“及得与时人争”,也就是积极入世,相信自己,不甘心庸庸碌碌地度过。《拟行路难》其十三曰:“春禽喈喈旦暮鸣,最伤君子忧思情。我初辞家从军侨,荣志溢气干云霄。”诗中作者描写了一个从军征人的形象,春日里征人离开家乡,心中除了对家乡亲人的留恋,更多的是满怀壮志想要在沙场建功立业的拳拳爱国之心。这样的自信与豪气,与后人李白诗“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”如出一辙。虽然写的是征人,但作者何尝不是怀抱着这样的理想,想要积极入世,想要在仕途上证明自己。《拟行路难》其十八中:“诸君莫叹贫,富贵不由人。丈夫四十强而仕,余当二十弱冠辰。莫言草木委冬雪,会应苏息遇阳春。”“莫叹贫”表达了作者对困境的乐观与豁达,后面几句更是直抒胸臆,对于眼下不合理的现状,作者表现出的,不是退缩自卑,也不是自暴自弃,而是一种勇于冲撞的勇气,尽管外部的大环境对他的压抑犹如冬雪,但是他仍然对未来充满希望,相信这些压力不会永远存在,相信自己可以冲破一切阻力,走向人生的春天。

鲍照的这些诗歌中,个人的存在意识极为突出,有着一种初生牛犊的闯劲,这种自信和热情是年轻人共有的。之前的年轻的曹植也曾斗志昂扬:“捐躯赴国难,视死忽如归”;后来年轻的李贺也曾呐喊:“男儿何不带越钩,收取关山五十州”。如此强烈的生存意识是因为,未来对于年轻人来说总是光明的,偶尔出现的黑暗总是可以被克服的。但是,鲍照在《拟行路难》中这些积极入世充满着光明和希望的诗歌相对较少的,当他真的进入了南朝社会这个深不见底的泥淖处处碰壁后,他的生命意识又转向了第二个阶段。二、写作迁移角度“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”这句话的“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,这里只是表面上认命了,实是对不公平社会发出愤怒的控诉。

你也认为这样吗?请你写一段文字表达你的见解。答案返回人生亦有命,如何不拼搏!

被誉为“中国的保尔”的张海迪5岁时因患脊髓病,胸以下全部瘫痪。她因此没有进过学校,童年时就开始以顽强的毅力自学知识,她先后自学了小学、中学、大学的专业课程。张海迪15岁时随父母下放到聊城莘县的一个贫穷的小山村,但她没有惧怕艰苦的生活,而是以乐观向上的精神奉献自己的青春。在那里给村里小学的孩子们教书,并且克服种种困难学习医学知识,热心地为乡亲们针灸治病,受到人们的热情赞誉。1983年,张海迪走上了文学创作的道路,她以顽强的毅力克服疾病和困难,精益求精地进行创作,执着地为文学而战。返回写作示例本课结束

鲍照生前的遭遇让人扼腕叹息,过人才华给他带来的却是苦难,他只有在诗里和血呐喊。鲍照死后的冷寂更让人不胜感慨,他的诗文当时已与谢灵运齐名,正史中却无记载,仅在《宋书》《南史》中附带几句。想想,世人谁不知李白?当时就名满天下,被誉为“谪仙人”,后世更奉为“诗仙”。他的诗老少传诵,千古不衰。杜甫虽一生困顿,但也被称为“诗圣”,与李白齐名。但是对后代的诗歌繁荣做出极大贡献的鲍照却籍籍无名。或者也有名,只是我孤陋寡闻吧!但除去李、杜不说,上到屈原,下到龚自珍,说出一两首他们的诗,应该不算难为人吧,但是鲍照呢,不一定有这么高的知名度吧!品赏作者细细读他的诗,即使是他生活在李白之后,他的诗也绝不逊色,更何况他是李白的前人啊!他本该有更高的地位才对。不过反过来想想,悠悠千载,多少帝王将相,多少才子佳人早被时光遗忘,鲍照一介寒士,而没有被历史尘封,留下200多首诗给后人,也足以显示他诗歌的魅力。尚 礼

1.礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。

——《礼记·曲礼上》

赏读:礼所崇尚的是有施有报。只讲施而不讲报,这不合乎礼的要求;相反,只讲报而不讲施,也不合乎礼的要求。

2.人无礼,则不生;事无礼,则不成;国家无礼,则不宁。

——《荀子·修身》

赏读:做人不讲礼,就不能生存;做事不讲礼,就没有成就;国家不讲礼,就不得安宁。修身名句3.投我以桃,报之以李。 ——《诗经·大雅》

赏读:别人送我个桃子,我报答他个李子,对方给我多大好处,我也应该以相应的好处回报他。人与人之间要礼尚往来。返回1.作家作品

鲍照(约415—470),南朝宋文学家。字明远,东海(今山东郯城西

南)人。鲍照家世寒微,但很有志气,有一妹鲍令晖,也善文学。

宋文帝元嘉十六年(439),鲍照20多岁,据史载,曾谒见临川王刘

义庆,毛遂自荐,终得赏识,获封临川国侍郎,后来也做过太学

博士、中书舍人之类的官。孝武帝即位后,为太学博士兼中书舍人,出任魏陵(今南京市)令,转永嘉(今温州市)令,后任临海王刘子顼的前军参军、迁军刑狱参军,人称鲍参军。刘子顼作乱,鲍照为乱兵所杀。

他长于乐府诗,其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。

今存诗204首,有《鲍参军集》,其中著名的有《拟行路难》18首。自主积累 博观而约取,厚积而薄发 知识卡片一2.背景简介

南北朝时期,群雄割据,社会动荡。当时实行的是士族门阀制度,而鲍照出身寒微,他虽然渴望能以自己的才能实现个人的价值,却受到社会现实的压制和世俗偏见的阻碍。于是常借诗歌来抒发他建功立业的愿望,表现寒门志士备遭压抑的痛苦,传达出寒士们慷慨不平的呼声,充满了对门阀社会的不满情绪和抗争精神。这种忧愤的情感发于作品之中,形成他诗歌的独特风格。答案1.字音识记

①酌酒( ) ②踯躅( ) 预习作业二③鲍照( )

④拟行路难( )zhuózhí zhúBàonǐ答案2.辨形组词①泻( )

泄( )②酌( )

趵( )③躅( )

踌( )泻水泄露酌酒趵突泉踯躅踌躇答案3.词语解释

①泻水置平地:________

②举杯断绝歌路难:_____

③吞声踯躅不敢言:___________

④吞声踯躅不敢言:_________倾、倒停止声将发又止徘徊不前4.名句默写

①鲍照在《拟行路难》(其四)中“_______________,________________”两句将其忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致。

②鲍照的《拟行路难》(其四)开头用比喻的手法对当时门第决定人生这一古代的血统论发出愤怒的控诉的两句诗是:________________,________________。

③在《拟行路难》(其四)中,作者举杯驱愁却大放悲声的诗句是:____________,________________。

④《拟行路难》(其四)中安慰自己要认命,不要忧愁的句子是:_____________,________________?答案返回心非木石岂无感吞声踯躅不敢言泻水置平地各自东西南北流酌酒以自宽举杯断绝歌路难人生亦有命安能行叹复坐愁合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析一、“泻水置平地,各自东西南北流”用了什么表现手法?说明了什么道理?

提示 比兴手法。作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。因此说,这起首两句,通过对泻水这一寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。诗人借水“泻”和“流”的动态描绘,造成了一种令人惊疑的气势,引出对社会人生的无限感慨。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。正如沈德潜所说:“起手万端下,如黄河落天走东海也。”这正曲折地表达了诗人由于激愤不平而一泻无余的心情。答案比兴手法

比兴是诗经的表现手法,是中国古代对于诗歌表现方法的归纳。它是根据《诗经》的创作经验总结出来的。

(1)比就是比方,是其中最基本的手法,用得最为普遍。以彼物比此物,诗人有本事或情感,借一个事物作比喻(一般说,用来作比的喻体事物总比被比的本体事物更加生动具体、鲜明浅近而为人们所知,便于人们联想和想象),形象生动、鲜明地突出事物(事情)的特征。如《卫风·硕人》,描绘庄姜之美,用了一连串的比“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮”。高考考点链接(2)兴,先言他物以引起所咏之词。从特征上讲,有直接起兴、兴中含比两种情况;从使用上讲,有篇头起兴和兴起兴结两种形式。使用兴的手法,能激发读者的联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。二、“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”你认为诗句中哪一个字突出了全诗主旨?试结合诗的内容加以分析。答案提示 “愁”字突出了全诗主旨。这首诗的开头以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人因门第不同,命运也不同。这两句诗中,隐含着诗人的不平之气。但是这种现象,像大自然一样,很难改变。诗的第三、四句,诗人以“命”来自我安慰,声称不要“行叹复坐愁”。不过实际上愁是消除不了的。诗的第五、六句,诗人就借酒浇愁,用唱歌断绝忧愁。然而,“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”。于是,诗的第七句:“心非木石岂无感?”用反问句式,直说“人心有感”,发出了抗争。诗的前四句不言愁,第五、六句借酒浇愁、用歌断愁,第七句是一个大转折,把全诗的感情推向高潮。紧接着第八句,又是一个急转,“不敢言”。第七句那么慷慨激昂,第八句却如此答案无可奈何,在对比中表现出诗人精神上极度的矛盾、痛苦和忍辱负重。

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”(《古诗源》)。古典诗歌之炼字

解读:所谓炼字,就是为了表达的需要,在用字遣词时进行精细的锤炼推敲和创造性的搭配,使所用的字词获得简练精美、形象生动、含蓄深刻的表达效果。这种对字词进行艺术化加工的方法,就叫做炼字。在古典诗歌中,这些“诗眼”一般是动词、修饰语(形容词、副词、颜色词)、特殊词(叠词、数量词)等。

指津:炼字题的一般呈现形式及解答要领。高考考点链接(1)常见提问方式

①这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

②某字历来为人称道,你认为它好在哪里?有什么作用?

③某字与其他某字比较,孰优孰劣?

(2)解答分析

这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。(3)一般答题步骤

①字不离词,解释该字在词、句中的含义。

②词不离句,展开联想把该字词放入原句中描述景象。

③句不离篇,点出该字词烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

可概括为:含义+手法+表达作用,或句意+文意+主旨情感。

应用:请你根据本处的提示,解答[自测自评]中的第14题。三、“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”一句写出了什么感情?答案返回提示 “心非木石岂无感?”是对前面几句的总结,诗人那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,心并非无知无觉的木石,理的劝喻,酒的麻醉,都不能使心如槁木,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。“吞声踯躅不敢言”表达的是作者心中的无奈,“岂无感”越是激昂,“不敢言”的痛苦就越是深沉。两句构成了一种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。“心非木石岂无感”一句,是诗人感情的大转折。上文中,以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,达到高潮。返回文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣一、阅读延伸

鲍照《拟行路难》中的生存意识:积极入世

一切有生命的生物都有生存意识,生存意识简而言之就是想要存在的意愿。人的生存意识是其中最为强烈和鲜明的。人类的生存意识除了基本的物质满足,更重要的是力求在世界上实现自身的存在感,也就是实现自身理想。对于鲍照来说,生存意识即是想要建功立业的汲汲心态,故而他选择了积极入世。

这样的豪言壮志,在鲍照早期的其他诗歌中也有很多,特别是一些边塞类诗,像《代出自蓟北门行》就写道“投躯报明主,身死为国疡”,好不豪迈!虽然鲍照没有从军的经历,但是表现了他不甘平凡,认为生命应该在更大的舞台上发光发热,同时对自己的才能也表现了极大的自信和肯定。 这种积极入世的存在意识在《拟行路难》有所体现。《拟行路难》其十曰:“君不见蕣华不终朝。须臾淹冉零落销。盛年妖艳浮华辈。不久亦当诣冢头。一去无还期。千秋万岁无音词。孤魂茕茕空陇间。独魄徘徊遶坟基。”作者通过对自然界草木凋谢的观察,联想到人生亦是如此,年华易逝,但人生在世,不能终日无所事事,死后无名,劝诫人们应该把握当下,在有限的岁月中奋发图强,实现自己的生命价值,在死后的“千秋万岁”历史长河中,留下自己的一笔。《拟行路难》其十一曰:“君不见枯箨走阶庭,何时复青着故茎。君不见亡灵蒙享祀,何时倾杯竭壶罂。君当见此起忧思,及得与时人争。人生倐忽如绝电,华年盛德几时见?”作者以两个“君不见”发语,引出两个反问,力度极强,让人们面对作者设定的情境,对时光以及人生进行思考,即作者所说的“起忧思”。时光流逝,如白驹过隙,“绝电”的比喻极言生命之短,在这样短暂生命中我们应该如何度过?作者给出了一个答案:“及得与时人争”,也就是积极入世,相信自己,不甘心庸庸碌碌地度过。《拟行路难》其十三曰:“春禽喈喈旦暮鸣,最伤君子忧思情。我初辞家从军侨,荣志溢气干云霄。”诗中作者描写了一个从军征人的形象,春日里征人离开家乡,心中除了对家乡亲人的留恋,更多的是满怀壮志想要在沙场建功立业的拳拳爱国之心。这样的自信与豪气,与后人李白诗“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”如出一辙。虽然写的是征人,但作者何尝不是怀抱着这样的理想,想要积极入世,想要在仕途上证明自己。《拟行路难》其十八中:“诸君莫叹贫,富贵不由人。丈夫四十强而仕,余当二十弱冠辰。莫言草木委冬雪,会应苏息遇阳春。”“莫叹贫”表达了作者对困境的乐观与豁达,后面几句更是直抒胸臆,对于眼下不合理的现状,作者表现出的,不是退缩自卑,也不是自暴自弃,而是一种勇于冲撞的勇气,尽管外部的大环境对他的压抑犹如冬雪,但是他仍然对未来充满希望,相信这些压力不会永远存在,相信自己可以冲破一切阻力,走向人生的春天。

鲍照的这些诗歌中,个人的存在意识极为突出,有着一种初生牛犊的闯劲,这种自信和热情是年轻人共有的。之前的年轻的曹植也曾斗志昂扬:“捐躯赴国难,视死忽如归”;后来年轻的李贺也曾呐喊:“男儿何不带越钩,收取关山五十州”。如此强烈的生存意识是因为,未来对于年轻人来说总是光明的,偶尔出现的黑暗总是可以被克服的。但是,鲍照在《拟行路难》中这些积极入世充满着光明和希望的诗歌相对较少的,当他真的进入了南朝社会这个深不见底的泥淖处处碰壁后,他的生命意识又转向了第二个阶段。二、写作迁移角度“人生亦有命,安能行叹复坐愁?”这句话的“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,这里只是表面上认命了,实是对不公平社会发出愤怒的控诉。

你也认为这样吗?请你写一段文字表达你的见解。答案返回人生亦有命,如何不拼搏!

被誉为“中国的保尔”的张海迪5岁时因患脊髓病,胸以下全部瘫痪。她因此没有进过学校,童年时就开始以顽强的毅力自学知识,她先后自学了小学、中学、大学的专业课程。张海迪15岁时随父母下放到聊城莘县的一个贫穷的小山村,但她没有惧怕艰苦的生活,而是以乐观向上的精神奉献自己的青春。在那里给村里小学的孩子们教书,并且克服种种困难学习医学知识,热心地为乡亲们针灸治病,受到人们的热情赞誉。1983年,张海迪走上了文学创作的道路,她以顽强的毅力克服疾病和困难,精益求精地进行创作,执着地为文学而战。返回写作示例本课结束

同课章节目录