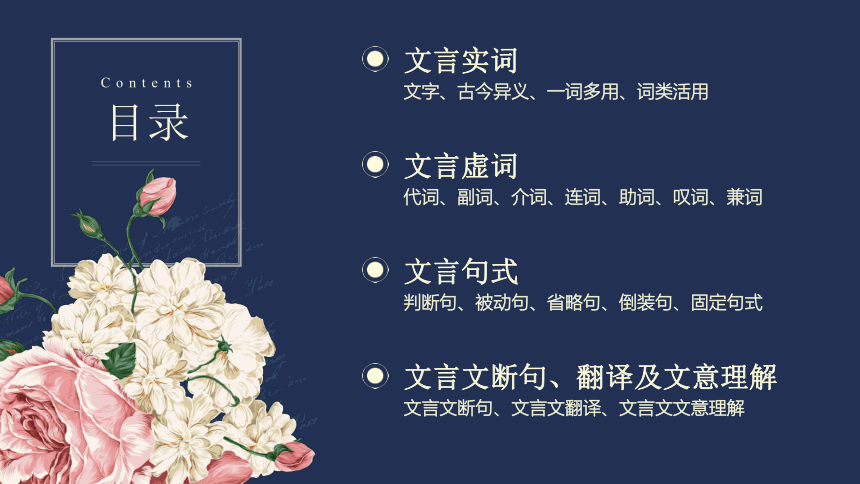

文言文复习资料课件(共27张PPT)

图片预览

文档简介

课件27张PPT。高考文言文复习板块儿一、文字读音

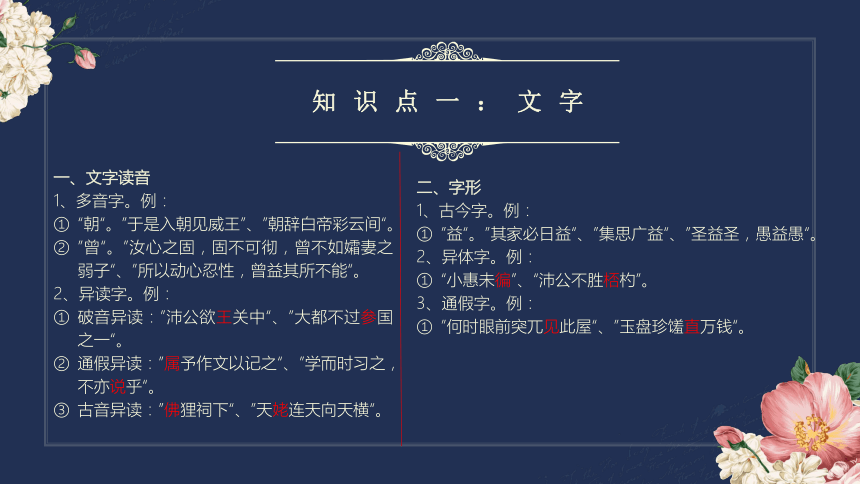

1、多音字。例:

“朝“。”于是入朝见威王”、”朝辞白帝彩云间“。

”曾“。”汝心之固,固不可彻,曾不如孀妻之弱子“、”所以动心忍性,曾益其所不能“。

2、异读字。例:

破音异读:”沛公欲王关中“、”大都不过参国之一“。

通假异读:”属予作文以记之“、”学而时习之,不亦说乎“。

古音异读:”佛狸祠下“、”天姥连天向天横“。二、字形

1、古今字。例:

”益“。”其家必日益“、”集思广益“、”圣益圣,愚益愚“。

2、异体字。例:

“小惠未徧”、“沛公不胜桮杓”。

3、通假字。例:

”何时眼前突兀见此屋“、”玉盘珍馐直万钱“。一、词义扩大

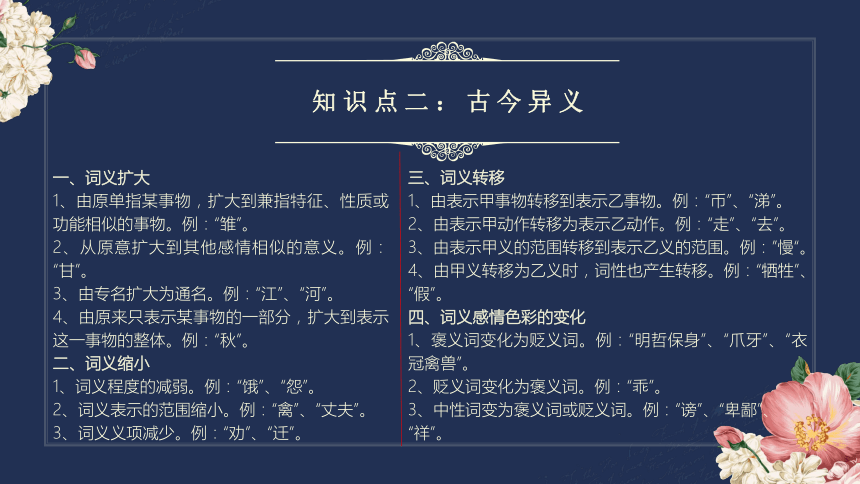

1、由原单指某事物,扩大到兼指特征、性质或功能相似的事物。例:“雏”。

2、从原意扩大到其他感情相似的意义。例:“甘”。

3、由专名扩大为通名。例:“江”、“河”。

4、由原来只表示某事物的一部分,扩大到表示这一事物的整体。例:“秋”。

二、词义缩小

1、词义程度的减弱。例:“饿”、“怨”。

2、词义表示的范围缩小。例:“禽”、“丈夫”。

3、词义义项减少。例:“劝”、“迁”。三、词义转移

1、由表示甲事物转移到表示乙事物。例:“币”、“涕”。

2、由表示甲动作转移为表示乙动作。例:“走”、“去”。

3、由表示甲义的范围转移到表示乙义的范围。例:”慢“。

4、由甲义转移为乙义时,词性也产生转移。例:“牺牲”、“假”。

四、词义感彩的变化

1、褒义词变化为贬义词。例:“明哲保身”、“爪牙”、“衣冠禽兽”。

2、贬义词变化为褒义词。例:“乖”。

3、中性词变为褒义词或贬义词。例:“谤”、“卑鄙”、

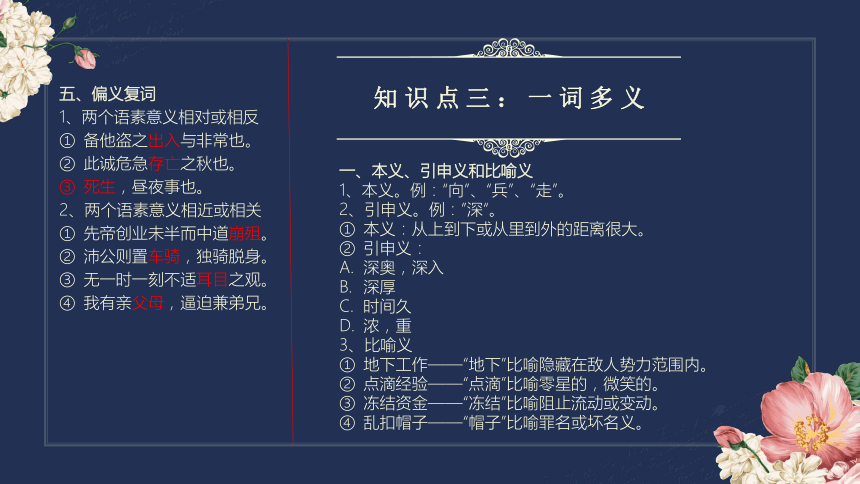

“祥”。五、偏义复词

1、两个语素意义相对或相反

备他盗之出入与非常也。

此诚危急存亡之秋也。

死生,昼夜事也。

2、两个语素意义相近或相关

先帝创业未半而中道崩殂。

沛公则置车骑,独骑脱身。

无一时一刻不适耳目之观。

我有亲父母,逼迫兼弟兄。一、本义、引申义和比喻义

1、本义。例:“向”、“兵”、“走”。

2、引申义。例:”深“。

本义:从上到下或从里到外的距离很大。

引申义:

深奥,深入

深厚

时间久

浓,重

3、比喻义

地下工作——“地下”比喻隐藏在敌人势力范围内。

点滴经验——“点滴”比喻零星的,微笑的。

冻结资金——“冻结”比喻阻止流动或变动。

乱扣帽子——“帽子”比喻罪名或坏名义。二、词义的引申方式

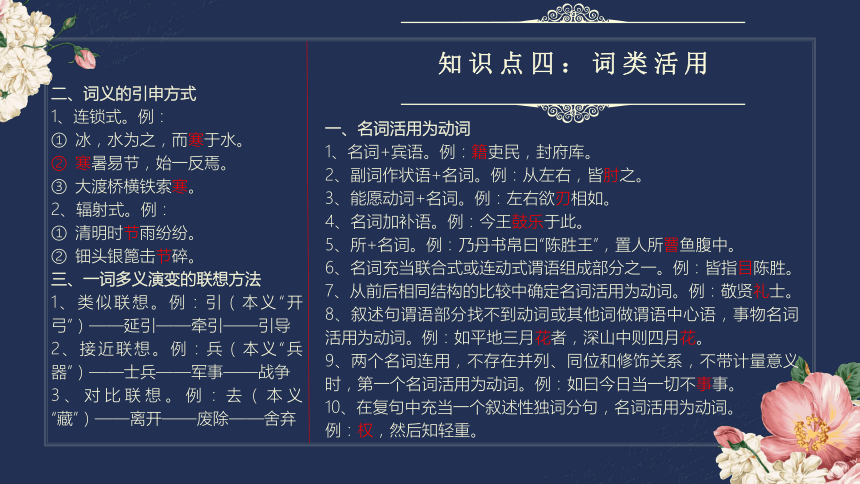

1、连锁式。例:

冰,水为之,而寒于水。

寒暑易节,始一反焉。

大渡桥横铁索寒。

2、辐射式。例:

清明时节雨纷纷。

钿头银篦击节碎。

三、一词多义演变的联想方法

1、类似联想。例:引(本义“开弓”)——延引——牵引——引导

2、接近联想。例:兵(本义“兵器”)——士兵——军事——战争

3、对比联想。例:去(本义“藏”)——离开——废除——舍弃一、名词活用为动词

1、名词+宾语。例:籍吏民,封府库。

2、副词作状语+名词。例:从左右,皆肘之。

3、能愿动词+名词。例:左右欲刃相如。

4、名词加补语。例:今王鼓乐于此。

5、所+名词。例:乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

6、名词充当联合式或连动式谓语组成部分之一。例:皆指目陈胜。

7、从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词。例:敬贤礼士。

8、叙述句谓语部分找不到动词或其他词做谓语中心语,事物名词活用为动词。例:如平地三月花者,深山中则四月花。

9、两个名词连用,不存在并列、同位和修饰关系,不带计量意义时,第一个名词活用为动词。例:如曰今日当一切不事事。

10、在复句中充当一个叙述性独词分句,名词活用为动词。

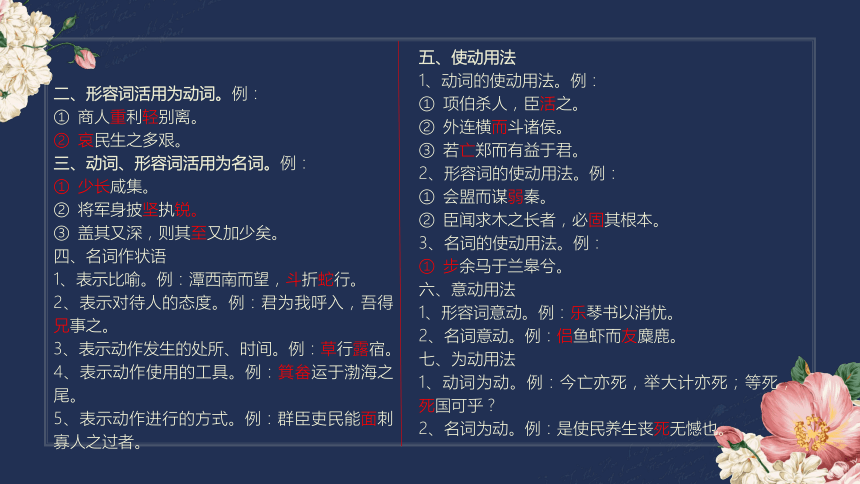

例:权,然后知轻重。二、形容词活用为动词。例:

商人重利轻别离。

哀民生之多艰。

三、动词、形容词活用为名词。例:

少长咸集。

将军身披坚执锐。

盖其又深,则其至又加少矣。

四、名词作状语

1、表示比喻。例:潭西南而望,斗折蛇行。

2、表示对待人的态度。例:君为我呼入,吾得兄事之。

3、表示动作发生的处所、时间。例:草行露宿。

4、表示动作使用的工具。例:箕畚运于渤海之尾。

5、表示动作进行的方式。例:群臣吏民能面刺寡人之过者。五、使动用法

1、动词的使动用法。例:

项伯杀人,臣活之。

外连横而斗诸侯。

若亡郑而有益于君。

2、形容词的使动用法。例:

会盟而谋弱秦。

臣闻求木之长者,必固其根本。

3、名词的使动用法。例:

步余马于兰皋兮。

六、意动用法

1、形容词意动。例:乐琴书以消忧。

2、名词意动。例:侣鱼虾而友麋鹿。

七、为动用法

1、动词为动。例:今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?

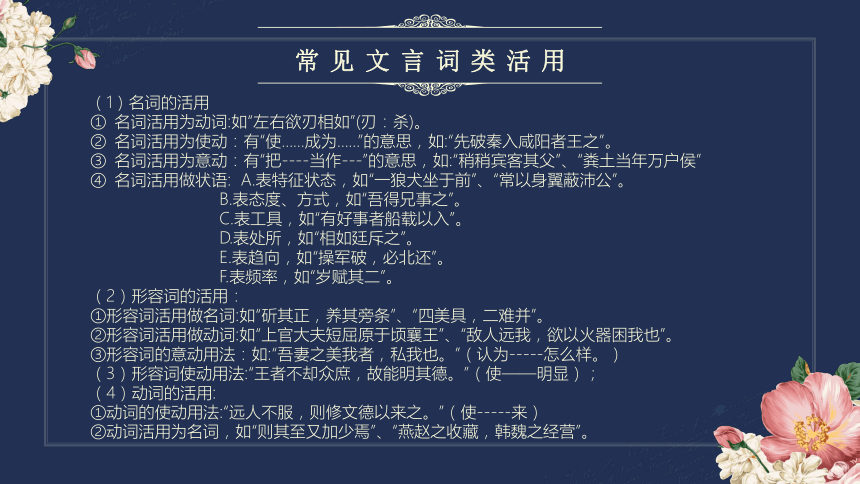

2、名词为动。例:是使民养生丧死无憾也。(1)名词的活用

名词活用为动词:如“左右欲刃相如”(刃:杀)。

名词活用为使动:有“使……成为……”的意思,如:“先破秦入咸阳者王之”。

名词活用为意动:有“把----当作---”的意思,如:“稍稍宾客其父”、“粪土当年万户侯”

名词活用做状语: A.表特征状态,如“一狼犬坐于前”、“常以身翼蔽沛公”。

B.表态度、方式,如“吾得兄事之”。

C.表工具,如“有好事者船载以入”。

D.表处所,如“相如廷斥之”。

E.表趋向,如“操军破,必北还”。

F.表频率,如“岁赋其二”。

(2)形容词的活用:

①形容词活用做名词:如“斫其正,养其旁条”、“四美具,二难并”。

②形容词活用做动词:如“上官大夫短屈原于顷襄王”、“敌人远我,欲以火器困我也”。

③形容词的意动用法:如:“吾妻之美我者,私我也。”(认为-----怎么样。)

(3)形容词使动用法:“王者不却众庶,故能明其德。”(使――明显);

(4)动词的活用:

①动词的使动用法:“远人不服,则修文德以来之。”(使-----来)

②动词活用为名词,如“则其至又加少焉”、“燕赵之收藏,韩魏之经营”。⑴而

①连词:表并列,表递进,表承接,表转折,表修饰,表假设,表因果,表目的(“用来”)。

②代词:通“尔“,人称代词(“你,你的”)

③构成复音虚词(而已,既而,俄而)

⑵何

①疑问代词:“什么”、“哪里”;“为什么”、“怎么”?

②副词:“多么”。

⑶乎

①助词:表疑问语气,“吗”,“呢”;表测度,“吧”;表感叹,“啊”、“呀”;作词尾。

②介词:“于”、“在”、“从”。

⑷乃

①副词:表承接,“就”、“才”、“于是”;表转折,“却”、“竟”;表判断,“就是”。

②代词:“你”、“你的”。

⑸其

①副词,表测度,“大概”;表疑问,不译;表反诘,“难道”;表婉商,“还是”;表期盼,“可要”、“要”?

②连词,表选择,“是……还是”;表假设,“如果”

③代词:仅不代第二人称;指示代词。“那”“其中⑹且

①副词,“将要”、“将”、“暂且”;表程度,“已经”、“很”

②连词,表并列,“又”;表递进,“并且”、“而且”、“况且”;表选择,“还是”

表假设,“如果”;表让步,“即使”、“尚且”;表转折,“可是”、“却”。

③助词,用于句首。

⑺若

①代词,第二人称;指示代词,这?

②连词,表假设;表选择,“或”、“或者”

③构成复音虚词

⑻所,助词:

①构成“所”字结构,“……的人(事)”?

②和“为”呼应,表被动;

③和“以”连用,表原因,“……的原因”?

④和“以”连用,表手段,凭借,……的方法(凭借)。

⑼为,介词:

①表对象,“向、对”;表替代,“替”;表目的,“为着、为了”;表原因,“由于、因为”;表被动,“被”?

②疑问语气助词,呢。(10)焉

①代词:三人称疑问代词,表疑代词,哪儿,哪里,怎么

②语气助词:陈述感叹疑问语气?

③兼词“于之”

④作形容词词尾

(11)也

①用在句末,表肯定语气?

②表疑问语气?

③用在句中,表语气的舒缓或停顿?

④用在句末,表判断语气。

(12)以

①介词:表凭借,“凭”、“用”、“靠”、“按照”;表原因,“因”、“由于”;表对象,“跟”、“和”;表时间、处所,“于”。

②连词:类似”而”的用法(表并列,表递进,表承接,表目的,表因果,表修饰。)

(13)因

①介词“凭借”;“按照”;“趁着”、“就着”;因为;“从”、“由”

②连词,“因此”、“于是,就”。(14)于,介词

⑴表时间、处所、范围、对象等,“在”、“向”、“到”、“从”、“对”、“对于”、“由于”

⑵表比较,“比”?

⑶被动,“被”。

(15)与

①介词,“跟”,“同”;介词,“给”、“替”;介词,“和……相比”?

②连词,“和”、“及”

③通“欤”,语气词,表疑问或感叹

④动词(给予,结交,参加)。

(16)则

①副词:表判断,“就是”?

②连词:表承接,“就”、“便”、“原来是”;表假设,“如果”、“假设”

表并列,“就”;表转折,“却”、“但是”、“倒是”。

(17)者

①助词:附在动词后构成“者”字结构,“……的人(事、东西)?

②用在句中,表提顿”。

③附在时间词后,无实在意义?

④放在数词后,翻译为“个,样”

(18)之

①助词:衬助音节;取消句子独立;结构助词(“的”);定语后置的标志,宾语前置的标志

②代词:代人代事代物;指示代词(这,这样)。(一)判断句

(1)用“者,也”表判断:“……者,……也”、“……者也”、“……也”、“……者……”;

(2)“为”、“乃”、“即”、“则”或否定词“非,未,弗”等表判断。

(3)名词做所谓语直接表判断(刘备,天下枭雄。)

(二)被动句:

(1)单独用“于”“受”“见”或组合成“见……于……”,“受……于……”表判断。如:“内惑于郑袖,外欺于张 仪”、“徒见欺于王”

(2)“为”、“为……所……”、“……为所……”表判断;如:“臣闻如姬父为人所杀”

(3)“被”(后起用法,如:周公之被逮)。

(4)意念被动(无词语标志):兵挫地削(三)省略句:

(1)省略主语:如:“永州之野产异蛇,()黑质而白章”。

(2)省略宾语:“权起更衣,肃追()于宇下”。

(3)省略介词:“将军战()河北,臣战()河南”。

注意:“以,与,从,为,因”五介词常省略宾语。

(四)宾语前置:

(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。如:“沛公安在?”疑问代词(如:谁、何、奚、曷、胡、恶、安)

(2)否定句中,代词做宾语,宾语前置。如:“时人莫之许也。”

(3)用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。如:“句读之不知,惑之不解。”。如:“唯利是图”等。

(4)方位词、时间词做宾语时,有时也前置。例如:“业文南向坐。”(《史记·项羽本纪》)

(五)定语后置:

(1)者:如:“求人可使报秦者,未得。”;

(2)之:蚓无爪牙之利,筋骨之强;

(3)……之……者:“石之铿然有声者,所在皆是也。”

(六)介词结构做状语后置:

(1)用介词“于”组成的介宾短语,翻译时要移到动词前作状语。如:“青,取之于蓝,而青于蓝。”

(2)介词“以”组成的介宾短语,翻译时前置做状语。如:“具告以事。”(《鸿门宴》)。六,其它

否则:如果不……就……。

何乃:岂只是;为什么竟。

既而:随后,不久。

既……且……:又……又…

乃尔:竟然如此,这样。

然而:这样却;但是。

然则:既然这样,那么;如果这样,那么。

虽然:虽然如此,(但);即使如此,但

所谓:所说的,所认为。

谓之:称他是,说他是;称为,叫做。

无(有)以:没有(有)用来……的东西、办法。

无庸:不用,无须。

无由:不可能,无法,无从。

相率:竟相,一起。向使:假使,如果。

之谓:说的就是--――。

之于:对……的态度,同……相比 常见固定结构

一、表示疑问

①何以……?(凭什么……?)

②何所……?(所……是什么?)

③奈何……?(……怎么办?为什么……?)

④如……何;奈……何?(把……怎样呢?)

⑤孰与……?(与……比,哪个更…?)

⑥独……耶?(难道……吗?)

二、表示反问

何……哉(也)?(怎么能……呢?)

何……为?(……干什么呢?)

何……之有?(有什么……呢?)

如之何……?(怎么能……呢)

岂(其)……哉(乎,耶)(哪里……呢?……哪里呢?)

安……哉(乎)?(哪里……呢?)

不亦……乎?(不是……吗?)

……非……欤?(……不是……吗?)

宁……耶?(哪里……呢?)

顾……哉?(难道……吗?)?????

独……哉?(难道……吗?)三、表示感叹

①何其……也!(怎么那么……啊!)

②直……耳!(只不过……罢了!)

③惟…耳!(只……罢了!)

④一何……(多么……啊!)

⑤亦……哉!(也真是……啊!)

⑥……何如哉!(……该是怎样的呢!)

四、表揣度

①无乃……乎(欤)(恐怕……吧?);

②得无(微)……乎?(该不……吧?))

③其……欤?(不是……吗?)(兼表反问)

④庶几……欤?(或许……吧?)

五、表示选择

①与其……孰若……?(与其……,哪如……?)

②……欤(耶),抑……欤(耶)?(是……,还是……呢?)

③其……?其……?(是……呢?还是……呢?)在通读全文,了解大意的基础上,利用以下方法:

1.虚词标志法:句首常有“盖、夫、惟、凡、故、今、若夫、且夫、至于、至若”等虚词;句尾标志词有“也、乎、焉、矣、耳、哉、与(欤)”等虚词。

2.实词标志法:对话、引文常常用“曰”“云”“言”为标志,一般情况下碰到它们都要停顿;文言文谓语,可利用此特点在它之前找主遇,之后找宾语。

3.修辞标志法:为使文章达到句式整齐,语气连贯的效果,古人写文章经常运用对偶、排偶、顶真、层递、反复等修辞技巧,如果以此特点为依据,其准确性更高。

4.名物标志法:名词和代词常作主语(句首)和宾语(句尾)来断句。还要懂得古代文化常识,诸如年龄、称谓、纪年纪日、职官等方面的知识。

5.结构标志法:利用固定结构的成对搭配性(见后面常见固定结构)及位置的相对固定性,如有些关联词常常先(祖先、已经死去的长辈) 课(督促劝说) 秩(官吏的俸禄、十年为一秩)

逸(马脱了缰绳、放纵) 禁(皇帝居住的地方) 对(回答或对话)

如(到、往) 掾(古代属官的统称) 工(工匠、精巧、擅长)

僭(超越本分、虚假不真实) 容(宽容、或许、许可) 贷(借出借入,宽容)

狱(官司、案件、监牢) 白(告诉) 与(赞扬)

多(赞扬) 遽(急速、就、恐惧) 尤(罪过过错、指责归罪)

给(食用丰足) 按(追究、考察、调查) 赡(富足充足、供给供养)

典(主持) 令(美好) 差(病好了)

执(捉拿) 延(延请) 省(减免)

谢(道歉、推辞、告诉) 第(次第、官僚和贵族的住宅、科举考试的等级)

折(驳斥、指责使对方屈服) 赧(因羞愧而脸红) 竟(结束、完)

坐(因……而犯罪、因为) 甫(才) 寻(不久) 造(造访)

过(拜访、责备) 弑(子杀父、臣杀君) 用(财用、因为)官位变迁及官吏行为词:

1.表被任以官职的:征、辟、察、举、召、荐、进、称、补、作、表、为、就

2.表官职变化的:

(1)表任命的:授、拜、除、封;

(2)表提升的:擢、拔、陟、升、迁。

(3)表调动的:调、徙、转、改、放、出、出官;

( 4)表降职的:左迁、迁谪、谪、逐、贬、诎(黜)

(5)表罢免的:夺、黜、罢、免、去、废

(6)表恢复的:复、还

(7)表兼代的:兼(表兼任);领(兼代);权,行,署(代理);

(8)表辞去的:辞、致政、告退、退、归故里

(9)跟俸禄有关的:俸、禄、饷

其它出现频率较高的词语

(1)人称代词:第一人称(余、吾、予);第二人称(尔、而、女、汝、乃、若);第三人称(之、其、彼)

(2)疑问代词:谁、孰、何、安

(3)谦敬词语:请、谨、敢、幸

(4)修辞词句:更衣、社稷、中道崩殂

(5)兼词:诸、焉常见副词:除表敬谦外,意思实在,当须译出

文言虚词主要包括连词、介词、副词、助词。其中副词,尤其是常用副词,在翻译中出现频率高,定为采分点的不少。常见常用的副词主要有:

(1)表程度:少、稍、略,愈、益、弥、更,最、极、甚、残、太、至、尤、良、大、绝、特、颇。

(2)表范围:悉、皆、咸、俱、举、毕、凡,唯、特、徒、独、直、第、但、止、则、仅。

(3)表共同:共、同、并、相。

(4)表时间:既、已、曾、尝,向、初、曩、始、昔,常、素、雅、恒,方、正、适、会,俄、旋、寻、臾、未几、无何、斯须、既而,急、遽、猝、立、即,将、且、行将,终、卒、竟。

(5)表语气:必、诚、信、固、果,不、弗、未、非、靡、亡、否、勿、毋、莫、无,殆、盖、庶、其、得无、无乃、庶几,岂、宁、庸、其。

(6)表频率:屡、数、辄、每、频、累,复、更、再、又、亟。

(7)表敬谦:窃、辱、伏惟,幸、敢、情、敬、谨。(该部分词翻译时不必译出)■第一种:从语法搭配的角度辨析词性

■第二种:从语义搭配的角度推测词义

■第三种:从语境暗示的角度推断词义

■第四种:从字形构成的角度推测词义

■第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义

■第六种:从句子结构对称的角度推断词义

■第七种:从字音字形通假的角度推断词义注意事项:

⑴个别实(虚)词故意译错;

⑵人物的事迹张冠李戴;

⑶事件发生的时间和地点错位;

⑷人物性格陈述不恰当;

⑸凭空添加,无中生有;

⑹强加因果关系。Thanks for your attention谢谢观看

1、多音字。例:

“朝“。”于是入朝见威王”、”朝辞白帝彩云间“。

”曾“。”汝心之固,固不可彻,曾不如孀妻之弱子“、”所以动心忍性,曾益其所不能“。

2、异读字。例:

破音异读:”沛公欲王关中“、”大都不过参国之一“。

通假异读:”属予作文以记之“、”学而时习之,不亦说乎“。

古音异读:”佛狸祠下“、”天姥连天向天横“。二、字形

1、古今字。例:

”益“。”其家必日益“、”集思广益“、”圣益圣,愚益愚“。

2、异体字。例:

“小惠未徧”、“沛公不胜桮杓”。

3、通假字。例:

”何时眼前突兀见此屋“、”玉盘珍馐直万钱“。一、词义扩大

1、由原单指某事物,扩大到兼指特征、性质或功能相似的事物。例:“雏”。

2、从原意扩大到其他感情相似的意义。例:“甘”。

3、由专名扩大为通名。例:“江”、“河”。

4、由原来只表示某事物的一部分,扩大到表示这一事物的整体。例:“秋”。

二、词义缩小

1、词义程度的减弱。例:“饿”、“怨”。

2、词义表示的范围缩小。例:“禽”、“丈夫”。

3、词义义项减少。例:“劝”、“迁”。三、词义转移

1、由表示甲事物转移到表示乙事物。例:“币”、“涕”。

2、由表示甲动作转移为表示乙动作。例:“走”、“去”。

3、由表示甲义的范围转移到表示乙义的范围。例:”慢“。

4、由甲义转移为乙义时,词性也产生转移。例:“牺牲”、“假”。

四、词义感彩的变化

1、褒义词变化为贬义词。例:“明哲保身”、“爪牙”、“衣冠禽兽”。

2、贬义词变化为褒义词。例:“乖”。

3、中性词变为褒义词或贬义词。例:“谤”、“卑鄙”、

“祥”。五、偏义复词

1、两个语素意义相对或相反

备他盗之出入与非常也。

此诚危急存亡之秋也。

死生,昼夜事也。

2、两个语素意义相近或相关

先帝创业未半而中道崩殂。

沛公则置车骑,独骑脱身。

无一时一刻不适耳目之观。

我有亲父母,逼迫兼弟兄。一、本义、引申义和比喻义

1、本义。例:“向”、“兵”、“走”。

2、引申义。例:”深“。

本义:从上到下或从里到外的距离很大。

引申义:

深奥,深入

深厚

时间久

浓,重

3、比喻义

地下工作——“地下”比喻隐藏在敌人势力范围内。

点滴经验——“点滴”比喻零星的,微笑的。

冻结资金——“冻结”比喻阻止流动或变动。

乱扣帽子——“帽子”比喻罪名或坏名义。二、词义的引申方式

1、连锁式。例:

冰,水为之,而寒于水。

寒暑易节,始一反焉。

大渡桥横铁索寒。

2、辐射式。例:

清明时节雨纷纷。

钿头银篦击节碎。

三、一词多义演变的联想方法

1、类似联想。例:引(本义“开弓”)——延引——牵引——引导

2、接近联想。例:兵(本义“兵器”)——士兵——军事——战争

3、对比联想。例:去(本义“藏”)——离开——废除——舍弃一、名词活用为动词

1、名词+宾语。例:籍吏民,封府库。

2、副词作状语+名词。例:从左右,皆肘之。

3、能愿动词+名词。例:左右欲刃相如。

4、名词加补语。例:今王鼓乐于此。

5、所+名词。例:乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

6、名词充当联合式或连动式谓语组成部分之一。例:皆指目陈胜。

7、从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词。例:敬贤礼士。

8、叙述句谓语部分找不到动词或其他词做谓语中心语,事物名词活用为动词。例:如平地三月花者,深山中则四月花。

9、两个名词连用,不存在并列、同位和修饰关系,不带计量意义时,第一个名词活用为动词。例:如曰今日当一切不事事。

10、在复句中充当一个叙述性独词分句,名词活用为动词。

例:权,然后知轻重。二、形容词活用为动词。例:

商人重利轻别离。

哀民生之多艰。

三、动词、形容词活用为名词。例:

少长咸集。

将军身披坚执锐。

盖其又深,则其至又加少矣。

四、名词作状语

1、表示比喻。例:潭西南而望,斗折蛇行。

2、表示对待人的态度。例:君为我呼入,吾得兄事之。

3、表示动作发生的处所、时间。例:草行露宿。

4、表示动作使用的工具。例:箕畚运于渤海之尾。

5、表示动作进行的方式。例:群臣吏民能面刺寡人之过者。五、使动用法

1、动词的使动用法。例:

项伯杀人,臣活之。

外连横而斗诸侯。

若亡郑而有益于君。

2、形容词的使动用法。例:

会盟而谋弱秦。

臣闻求木之长者,必固其根本。

3、名词的使动用法。例:

步余马于兰皋兮。

六、意动用法

1、形容词意动。例:乐琴书以消忧。

2、名词意动。例:侣鱼虾而友麋鹿。

七、为动用法

1、动词为动。例:今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?

2、名词为动。例:是使民养生丧死无憾也。(1)名词的活用

名词活用为动词:如“左右欲刃相如”(刃:杀)。

名词活用为使动:有“使……成为……”的意思,如:“先破秦入咸阳者王之”。

名词活用为意动:有“把----当作---”的意思,如:“稍稍宾客其父”、“粪土当年万户侯”

名词活用做状语: A.表特征状态,如“一狼犬坐于前”、“常以身翼蔽沛公”。

B.表态度、方式,如“吾得兄事之”。

C.表工具,如“有好事者船载以入”。

D.表处所,如“相如廷斥之”。

E.表趋向,如“操军破,必北还”。

F.表频率,如“岁赋其二”。

(2)形容词的活用:

①形容词活用做名词:如“斫其正,养其旁条”、“四美具,二难并”。

②形容词活用做动词:如“上官大夫短屈原于顷襄王”、“敌人远我,欲以火器困我也”。

③形容词的意动用法:如:“吾妻之美我者,私我也。”(认为-----怎么样。)

(3)形容词使动用法:“王者不却众庶,故能明其德。”(使――明显);

(4)动词的活用:

①动词的使动用法:“远人不服,则修文德以来之。”(使-----来)

②动词活用为名词,如“则其至又加少焉”、“燕赵之收藏,韩魏之经营”。⑴而

①连词:表并列,表递进,表承接,表转折,表修饰,表假设,表因果,表目的(“用来”)。

②代词:通“尔“,人称代词(“你,你的”)

③构成复音虚词(而已,既而,俄而)

⑵何

①疑问代词:“什么”、“哪里”;“为什么”、“怎么”?

②副词:“多么”。

⑶乎

①助词:表疑问语气,“吗”,“呢”;表测度,“吧”;表感叹,“啊”、“呀”;作词尾。

②介词:“于”、“在”、“从”。

⑷乃

①副词:表承接,“就”、“才”、“于是”;表转折,“却”、“竟”;表判断,“就是”。

②代词:“你”、“你的”。

⑸其

①副词,表测度,“大概”;表疑问,不译;表反诘,“难道”;表婉商,“还是”;表期盼,“可要”、“要”?

②连词,表选择,“是……还是”;表假设,“如果”

③代词:仅不代第二人称;指示代词。“那”“其中⑹且

①副词,“将要”、“将”、“暂且”;表程度,“已经”、“很”

②连词,表并列,“又”;表递进,“并且”、“而且”、“况且”;表选择,“还是”

表假设,“如果”;表让步,“即使”、“尚且”;表转折,“可是”、“却”。

③助词,用于句首。

⑺若

①代词,第二人称;指示代词,这?

②连词,表假设;表选择,“或”、“或者”

③构成复音虚词

⑻所,助词:

①构成“所”字结构,“……的人(事)”?

②和“为”呼应,表被动;

③和“以”连用,表原因,“……的原因”?

④和“以”连用,表手段,凭借,……的方法(凭借)。

⑼为,介词:

①表对象,“向、对”;表替代,“替”;表目的,“为着、为了”;表原因,“由于、因为”;表被动,“被”?

②疑问语气助词,呢。(10)焉

①代词:三人称疑问代词,表疑代词,哪儿,哪里,怎么

②语气助词:陈述感叹疑问语气?

③兼词“于之”

④作形容词词尾

(11)也

①用在句末,表肯定语气?

②表疑问语气?

③用在句中,表语气的舒缓或停顿?

④用在句末,表判断语气。

(12)以

①介词:表凭借,“凭”、“用”、“靠”、“按照”;表原因,“因”、“由于”;表对象,“跟”、“和”;表时间、处所,“于”。

②连词:类似”而”的用法(表并列,表递进,表承接,表目的,表因果,表修饰。)

(13)因

①介词“凭借”;“按照”;“趁着”、“就着”;因为;“从”、“由”

②连词,“因此”、“于是,就”。(14)于,介词

⑴表时间、处所、范围、对象等,“在”、“向”、“到”、“从”、“对”、“对于”、“由于”

⑵表比较,“比”?

⑶被动,“被”。

(15)与

①介词,“跟”,“同”;介词,“给”、“替”;介词,“和……相比”?

②连词,“和”、“及”

③通“欤”,语气词,表疑问或感叹

④动词(给予,结交,参加)。

(16)则

①副词:表判断,“就是”?

②连词:表承接,“就”、“便”、“原来是”;表假设,“如果”、“假设”

表并列,“就”;表转折,“却”、“但是”、“倒是”。

(17)者

①助词:附在动词后构成“者”字结构,“……的人(事、东西)?

②用在句中,表提顿”。

③附在时间词后,无实在意义?

④放在数词后,翻译为“个,样”

(18)之

①助词:衬助音节;取消句子独立;结构助词(“的”);定语后置的标志,宾语前置的标志

②代词:代人代事代物;指示代词(这,这样)。(一)判断句

(1)用“者,也”表判断:“……者,……也”、“……者也”、“……也”、“……者……”;

(2)“为”、“乃”、“即”、“则”或否定词“非,未,弗”等表判断。

(3)名词做所谓语直接表判断(刘备,天下枭雄。)

(二)被动句:

(1)单独用“于”“受”“见”或组合成“见……于……”,“受……于……”表判断。如:“内惑于郑袖,外欺于张 仪”、“徒见欺于王”

(2)“为”、“为……所……”、“……为所……”表判断;如:“臣闻如姬父为人所杀”

(3)“被”(后起用法,如:周公之被逮)。

(4)意念被动(无词语标志):兵挫地削(三)省略句:

(1)省略主语:如:“永州之野产异蛇,()黑质而白章”。

(2)省略宾语:“权起更衣,肃追()于宇下”。

(3)省略介词:“将军战()河北,臣战()河南”。

注意:“以,与,从,为,因”五介词常省略宾语。

(四)宾语前置:

(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。如:“沛公安在?”疑问代词(如:谁、何、奚、曷、胡、恶、安)

(2)否定句中,代词做宾语,宾语前置。如:“时人莫之许也。”

(3)用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。如:“句读之不知,惑之不解。”。如:“唯利是图”等。

(4)方位词、时间词做宾语时,有时也前置。例如:“业文南向坐。”(《史记·项羽本纪》)

(五)定语后置:

(1)者:如:“求人可使报秦者,未得。”;

(2)之:蚓无爪牙之利,筋骨之强;

(3)……之……者:“石之铿然有声者,所在皆是也。”

(六)介词结构做状语后置:

(1)用介词“于”组成的介宾短语,翻译时要移到动词前作状语。如:“青,取之于蓝,而青于蓝。”

(2)介词“以”组成的介宾短语,翻译时前置做状语。如:“具告以事。”(《鸿门宴》)。六,其它

否则:如果不……就……。

何乃:岂只是;为什么竟。

既而:随后,不久。

既……且……:又……又…

乃尔:竟然如此,这样。

然而:这样却;但是。

然则:既然这样,那么;如果这样,那么。

虽然:虽然如此,(但);即使如此,但

所谓:所说的,所认为。

谓之:称他是,说他是;称为,叫做。

无(有)以:没有(有)用来……的东西、办法。

无庸:不用,无须。

无由:不可能,无法,无从。

相率:竟相,一起。向使:假使,如果。

之谓:说的就是--――。

之于:对……的态度,同……相比 常见固定结构

一、表示疑问

①何以……?(凭什么……?)

②何所……?(所……是什么?)

③奈何……?(……怎么办?为什么……?)

④如……何;奈……何?(把……怎样呢?)

⑤孰与……?(与……比,哪个更…?)

⑥独……耶?(难道……吗?)

二、表示反问

何……哉(也)?(怎么能……呢?)

何……为?(……干什么呢?)

何……之有?(有什么……呢?)

如之何……?(怎么能……呢)

岂(其)……哉(乎,耶)(哪里……呢?……哪里呢?)

安……哉(乎)?(哪里……呢?)

不亦……乎?(不是……吗?)

……非……欤?(……不是……吗?)

宁……耶?(哪里……呢?)

顾……哉?(难道……吗?)?????

独……哉?(难道……吗?)三、表示感叹

①何其……也!(怎么那么……啊!)

②直……耳!(只不过……罢了!)

③惟…耳!(只……罢了!)

④一何……(多么……啊!)

⑤亦……哉!(也真是……啊!)

⑥……何如哉!(……该是怎样的呢!)

四、表揣度

①无乃……乎(欤)(恐怕……吧?);

②得无(微)……乎?(该不……吧?))

③其……欤?(不是……吗?)(兼表反问)

④庶几……欤?(或许……吧?)

五、表示选择

①与其……孰若……?(与其……,哪如……?)

②……欤(耶),抑……欤(耶)?(是……,还是……呢?)

③其……?其……?(是……呢?还是……呢?)在通读全文,了解大意的基础上,利用以下方法:

1.虚词标志法:句首常有“盖、夫、惟、凡、故、今、若夫、且夫、至于、至若”等虚词;句尾标志词有“也、乎、焉、矣、耳、哉、与(欤)”等虚词。

2.实词标志法:对话、引文常常用“曰”“云”“言”为标志,一般情况下碰到它们都要停顿;文言文谓语,可利用此特点在它之前找主遇,之后找宾语。

3.修辞标志法:为使文章达到句式整齐,语气连贯的效果,古人写文章经常运用对偶、排偶、顶真、层递、反复等修辞技巧,如果以此特点为依据,其准确性更高。

4.名物标志法:名词和代词常作主语(句首)和宾语(句尾)来断句。还要懂得古代文化常识,诸如年龄、称谓、纪年纪日、职官等方面的知识。

5.结构标志法:利用固定结构的成对搭配性(见后面常见固定结构)及位置的相对固定性,如有些关联词常常先(祖先、已经死去的长辈) 课(督促劝说) 秩(官吏的俸禄、十年为一秩)

逸(马脱了缰绳、放纵) 禁(皇帝居住的地方) 对(回答或对话)

如(到、往) 掾(古代属官的统称) 工(工匠、精巧、擅长)

僭(超越本分、虚假不真实) 容(宽容、或许、许可) 贷(借出借入,宽容)

狱(官司、案件、监牢) 白(告诉) 与(赞扬)

多(赞扬) 遽(急速、就、恐惧) 尤(罪过过错、指责归罪)

给(食用丰足) 按(追究、考察、调查) 赡(富足充足、供给供养)

典(主持) 令(美好) 差(病好了)

执(捉拿) 延(延请) 省(减免)

谢(道歉、推辞、告诉) 第(次第、官僚和贵族的住宅、科举考试的等级)

折(驳斥、指责使对方屈服) 赧(因羞愧而脸红) 竟(结束、完)

坐(因……而犯罪、因为) 甫(才) 寻(不久) 造(造访)

过(拜访、责备) 弑(子杀父、臣杀君) 用(财用、因为)官位变迁及官吏行为词:

1.表被任以官职的:征、辟、察、举、召、荐、进、称、补、作、表、为、就

2.表官职变化的:

(1)表任命的:授、拜、除、封;

(2)表提升的:擢、拔、陟、升、迁。

(3)表调动的:调、徙、转、改、放、出、出官;

( 4)表降职的:左迁、迁谪、谪、逐、贬、诎(黜)

(5)表罢免的:夺、黜、罢、免、去、废

(6)表恢复的:复、还

(7)表兼代的:兼(表兼任);领(兼代);权,行,署(代理);

(8)表辞去的:辞、致政、告退、退、归故里

(9)跟俸禄有关的:俸、禄、饷

其它出现频率较高的词语

(1)人称代词:第一人称(余、吾、予);第二人称(尔、而、女、汝、乃、若);第三人称(之、其、彼)

(2)疑问代词:谁、孰、何、安

(3)谦敬词语:请、谨、敢、幸

(4)修辞词句:更衣、社稷、中道崩殂

(5)兼词:诸、焉常见副词:除表敬谦外,意思实在,当须译出

文言虚词主要包括连词、介词、副词、助词。其中副词,尤其是常用副词,在翻译中出现频率高,定为采分点的不少。常见常用的副词主要有:

(1)表程度:少、稍、略,愈、益、弥、更,最、极、甚、残、太、至、尤、良、大、绝、特、颇。

(2)表范围:悉、皆、咸、俱、举、毕、凡,唯、特、徒、独、直、第、但、止、则、仅。

(3)表共同:共、同、并、相。

(4)表时间:既、已、曾、尝,向、初、曩、始、昔,常、素、雅、恒,方、正、适、会,俄、旋、寻、臾、未几、无何、斯须、既而,急、遽、猝、立、即,将、且、行将,终、卒、竟。

(5)表语气:必、诚、信、固、果,不、弗、未、非、靡、亡、否、勿、毋、莫、无,殆、盖、庶、其、得无、无乃、庶几,岂、宁、庸、其。

(6)表频率:屡、数、辄、每、频、累,复、更、再、又、亟。

(7)表敬谦:窃、辱、伏惟,幸、敢、情、敬、谨。(该部分词翻译时不必译出)■第一种:从语法搭配的角度辨析词性

■第二种:从语义搭配的角度推测词义

■第三种:从语境暗示的角度推断词义

■第四种:从字形构成的角度推测词义

■第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义

■第六种:从句子结构对称的角度推断词义

■第七种:从字音字形通假的角度推断词义注意事项:

⑴个别实(虚)词故意译错;

⑵人物的事迹张冠李戴;

⑶事件发生的时间和地点错位;

⑷人物性格陈述不恰当;

⑸凭空添加,无中生有;

⑹强加因果关系。Thanks for your attention谢谢观看

同课章节目录