《论语十则》 课件 (共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 《论语十则》 课件 (共58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件58张PPT。作者:湖南省常宁市第二中学吴小军 第一课时

学习篇删诗书,定礼乐,创儒学,传经艺,师表万世;

赞周礼,写春秋,立杏坛,育才德,桃李三千。 你是三千多年屹立不倒的高山之巅,仰之弥高,钻之弥坚;你是戈壁滩上的胡杨,不死千年、不倒千年、不腐千年。

你没有什么万卷巨著,万余字的语录是你一生思想的浓缩;你没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。九州四海因你而一统,寰球世界也将因你而和谐;华夏文明因你而灿烂,未来明天也将因你而美好。天不生仲尼,万古长如夜。你,一个老人,高山仰止,景行行止。 宋朝开国宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵光义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

半部《论语》治天下《<论语>选读》包含的主要思想《为政以德》:德政主张

《克己复礼》:礼治主张

《知其不可而为之》:

积极入世的态度

《仁者爱人》:仁爱主张

《君子之风》:君子的自我修养?? 《周而不比》:人际交往观

《诲人不倦》:孔子的教育观

《高山仰止》:

感人的师生关系

《沂水春风》:礼乐治国

《中庸之道》:中庸思想

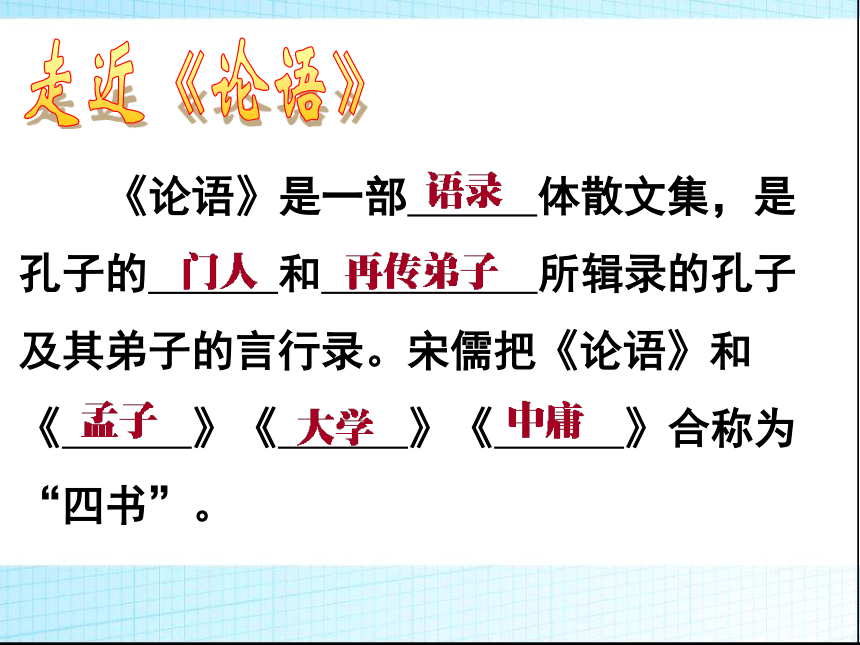

《论语》是一部 体散文集,是

孔子的 和 所辑录的孔子

及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和

《 》《 》《 》合称为

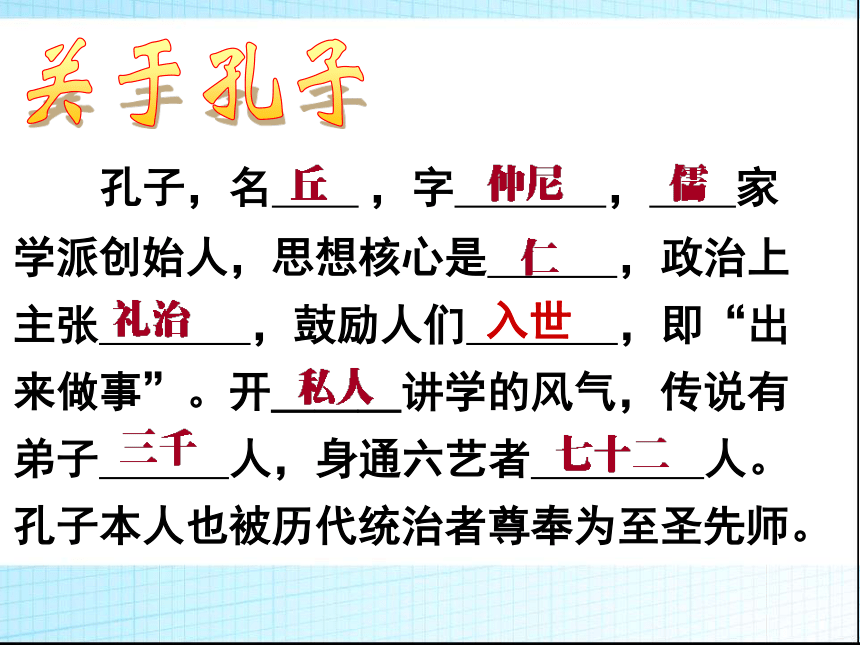

“四书”。 走近《论语》 孔子,名 ?,字 , 家

学派创始人,思想核心是 ,政治上

主张 ,鼓励人们 ,即“出

来做事”。开___讲学的风气,传说有

弟子 人,身通六艺者 人。

孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。关于孔子入世 诵读课文

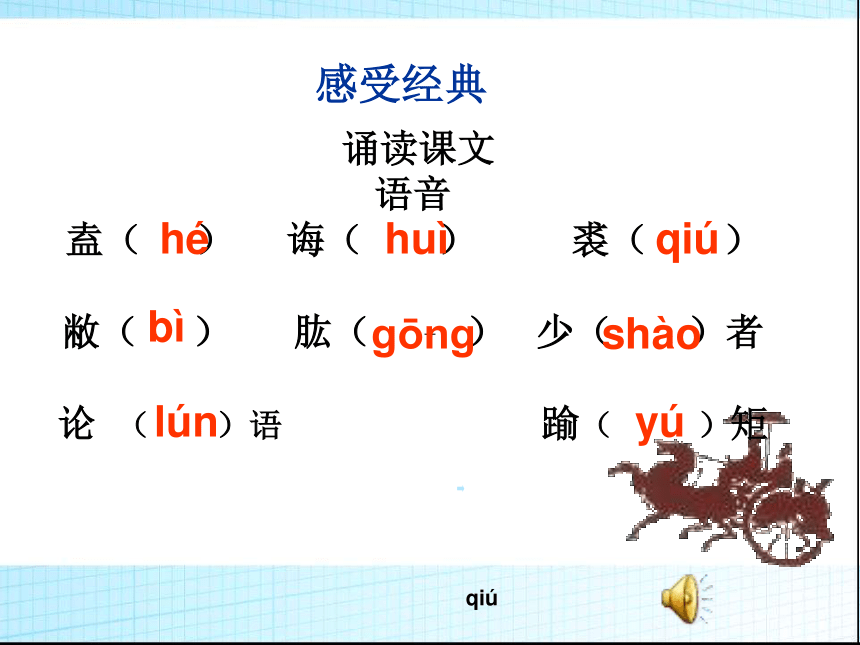

语音

盍( ) 诲( ) 裘( )

敝( ) 肱( ) 少( )者

论 ( )语 踰( )矩 感受经典 héhuìqiúqiúbìgōngshàolúnyú感受经典 在《论语》中,有哪些以前学过的或者你所知

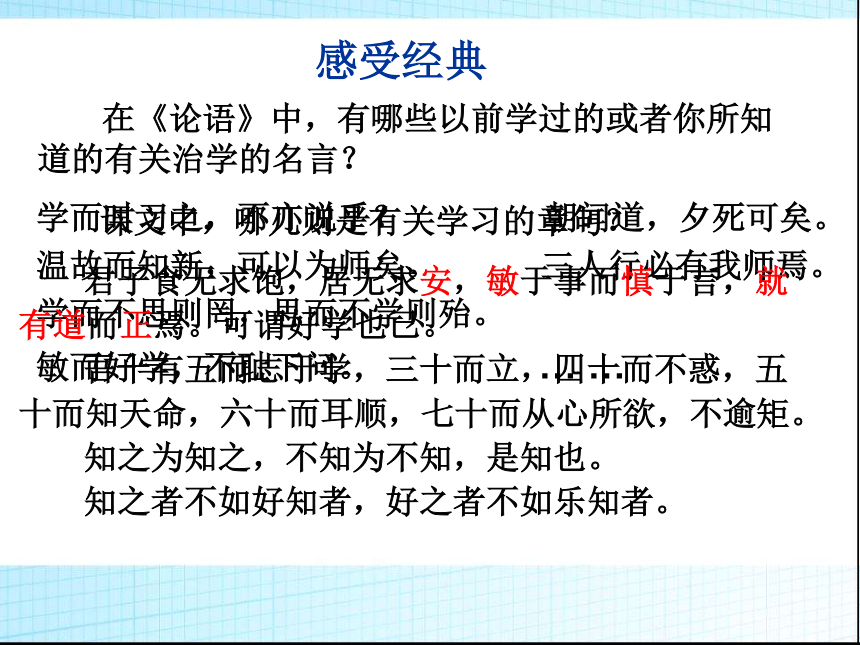

道的有关治学的名言?

学而时习之,不亦说乎? 朝闻道,夕死可矣。

温故而知新,可以为师矣。 三人行必有我师焉。

学而不思则罔,思而不学则殆。

敏而好学,不耻下问。 … …

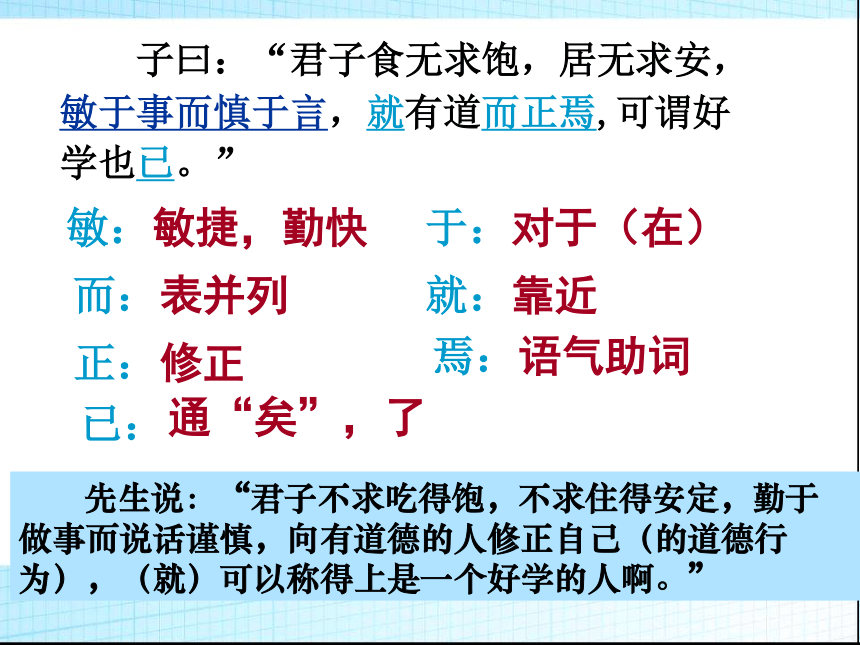

课文中,哪几则是有关学习的章句? 君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。

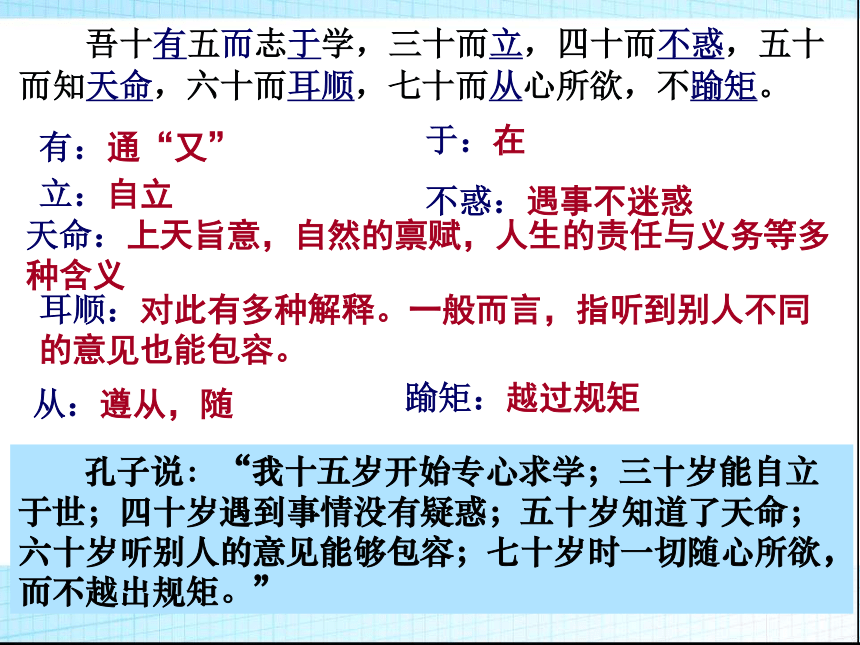

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知之者不如好知者,好之者不如乐知者。 子曰:“君子食无求饱,居无求安,

敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好

学也已。”敏:敏捷,勤快而:表并列就:靠近于:对于(在)焉:语气助词正:修正通“矣”,了已: 先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是一个好学的人啊。”子曰:“君子欲讷于言而敏于行。” ——《论语·里仁》

讷(nè):语言迟钝,不善讲话

敏:敏捷

译文:孔子说:“君子说话要谨慎,而行动要敏捷。”

毛泽东二位女儿:李敏,李讷。讷nè (古代汉语读作nà )1947年转战陕北时,毛泽东为自己起的化名,李德胜谐音“离得胜”,意为“离开得到胜利”,此名有一定的实际含义。后来解放后,毛为了纪念自己的这个来之不易的名字,让自己的女儿取名“李敏,李讷”而不用毛姓。

子曰∶“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐 。贤哉回也!”

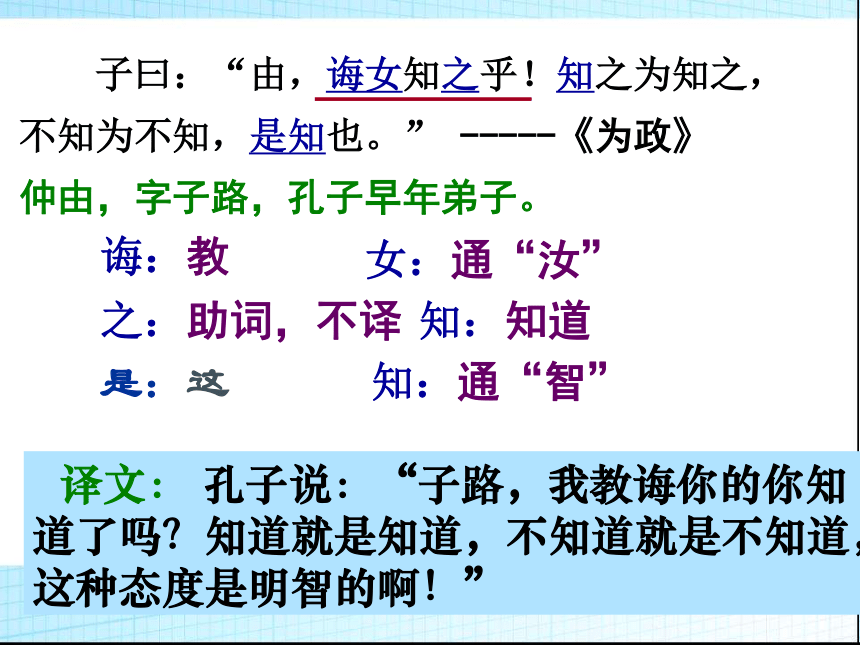

孔子说:“颜回吃的是一小筐饭, 喝的是一瓢水,住在穷陋的小房中,别人都受不了 这种贫苦,回,却仍然不改变向道的乐趣。贤德啊,颜回!” 吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。于:在立:自立不惑:遇事不迷惑天命:上天旨意,自然的禀赋,人生的责任与义务等多种含义耳顺:对此有多种解释。一般而言,指听到别人不同的意见也能包容。从:遵从,随踰矩:越过规矩有:通“又” 孔子说:“我十五岁开始专心求学;三十岁能自立于世;四十岁遇到事情没有疑惑;五十岁知道了天命;六十岁听别人的意见能够包容;七十岁时一切随心所欲,而不越出规矩。” 子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,

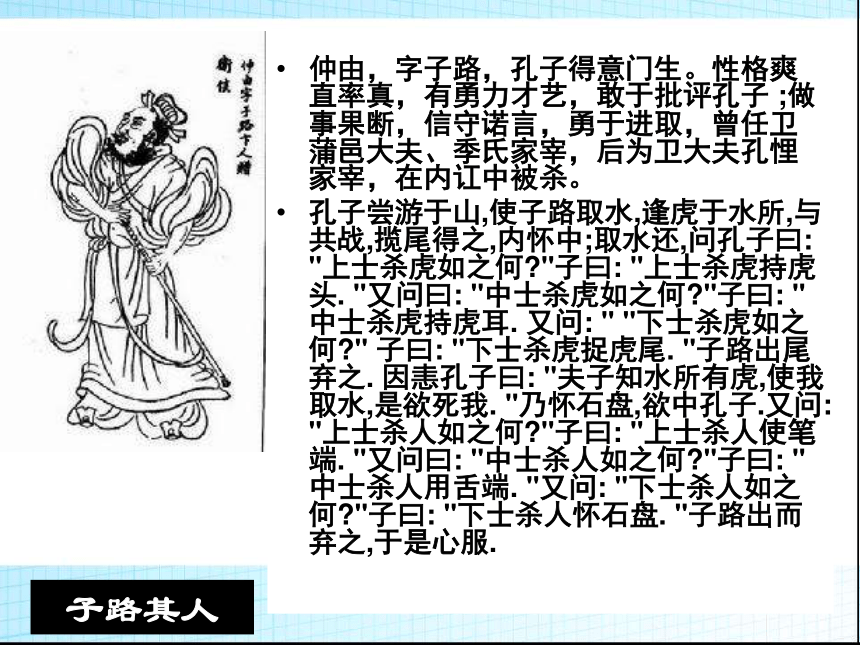

不知为不知,是知也。” -----《为政》诲:教女:通“汝”之:助词,不译知:知道仲由,字子路,孔子早年弟子。 知:通“智” 译文: 孔子说:“子路,我教诲你的你知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度是明智的啊!” 是:这仲由,字子路,孔子得意门生。性格爽直率真,有勇力才艺,敢于批评孔子 ;做事果断,信守诺言,勇于进取,曾任卫蒲邑大夫、季氏家宰,后为卫大夫孔悝家宰,在内讧中被杀。

孔子尝游于山,使子路取水,逢虎于水所,与共战,揽尾得之,内怀中;取水还,问孔子曰: "上士杀虎如之何?"子曰: "上士杀虎持虎头. "又问曰: "中士杀虎如之何?"子曰: "中士杀虎持虎耳. 又问: " "下士杀虎如之何?" 子曰: "下士杀虎捉虎尾. "子路出尾弃之. 因恚孔子曰: "夫子知水所有虎,使我取水,是欲死我. "乃怀石盘,欲中孔子.又问: "上士杀人如之何?"子曰: "上士杀人使笔端. "又问曰: "中士杀人如之何?"子曰: "中士杀人用舌端. "又问: "下士杀人如之何?"子曰: "下士杀人怀石盘. "子路出而弃之,于是心服. 子路其人 子曰:知之者不如好之者,好之者不如

乐之者。知:知道,懂得好:爱好乐:以……为乐之:代词,它,代知识译文: 孔子说:“懂得它的人,不如爱好

它的人;爱好它的人,又不如以它为乐

的人。”谈论经典就刚才学习的有关治学的四则,选择自己感受最深的,结合学习生活,写写自己的理解。[原文]子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”君子学习要安贫乐道,专心致志,不求物质的舒适安逸。求学、做事要勤快、敏捷、认真,而且要小心说话,到有道德的人那里去匡正自己,完善自己。这里揭示了一个重要的道理,我们的一生,终是精神生命的一生,物质追求和感官享受终究有限,而精神的升华才是人生的最终之道,精神的升华会使人的心灵淡泊宁静。[原文]“吾十又五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”[感文]学习要持之以恒,循序渐进。活到老学到老。孔子是自学成才的典范,勤奋不倦的学习是贯穿孔子一生的主题。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,并授徒讲学,成为一位大教育家、大思想家。正是通过学习的积累,循序渐进,逐步提高,从而达到了“从心所欲”的境界。“知之为知之,不知为不知,是知也”“是知也”有两个含义:

(1)知道就是知道,不知道就是不知道,不是不懂装懂,强不知以为知,而是谦虚求实,事实就是就是,具有自知之明,这是智慧的表现。

(2)知自身所不知,是将此不知变为知的起点,通过努力就可以将不知变为知。

从哲学上看,这句话至少包含两个哲学原则:一是实事求是,二是矛盾双方的对立与转化。子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 【评析】 夫子这句话告诉我们:对待学问、事业,懂得它是次要的,重要的是你要好学乐学,培养兴趣。只有你热爱它,以此为乐,对它有浓厚的兴趣,你才乐此不疲,有旺盛的精力,有高亢的激情,去实践,去钻研,去精通,终生实践,毫不动摇,从中收获乐趣,收获知识,收获成功。 叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。《礼记·中庸》) 勤学的典故:

囊萤映雪,凿壁偷光,悬梁刺股,韦编三绝等 链接经典

子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。”公西华曰:“正唯弟子不能学也。” 子曰“不愤不启,不悱不发,举一隅,不以三隅反,则不复也。” .细析这两章内容,对于教育学生之事,孔子的态度有何矛盾之处?如何理解此矛盾?

⑴在第一章中孔子强调自己教育坚持“诲人不倦”的态度;在第二章中孔子却有“则不复也。”(即不再教他)的态度。

⑵这两章里体现孔子的育人态度看似矛盾,其实并不矛盾。从“不愤不启,不悱不发”,可见孔子非常注重学生自身的学习主动性,他强调学生首先需要进行思考,尝试表达,只有在学生进行主动学习的基础上,老师才会对学生进行启发诱导。只有在学生没有良好的学习态度的时候,他才“则不复也”。如果学生自身有求学之心,他就会诲人不倦。孔子说:“如果说到圣与仁,那我怎么敢当!不过(向圣与仁的方向)努力而不感厌烦地做,教诲别人也从不感觉疲倦,则可以这样说的。”公西华说:“这正是我们学不到的。”【译文】

孔子说:“不到他努力想弄明白而不得的程度不要去开导他;不到他心里明白却不能完善表达出来的程度不要去启发他。如果他不能举一反三,就不要再反复地给他举例了。”《论语》蕴含的学习智慧

安贫乐道,专心致志

持之以恒,循序渐进

谦虚求实,实事求是

好学乐学,培养兴趣书山有路勤为径

学海无涯苦作舟诵读课文,熟读成诵

识记经典 第二课时

德行篇 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”

子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路

曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋

友信之,少者怀之。”颜渊、季路:颜回、子路 侍:陪侍盍:何不裘:本指皮衣共:共同享用敝之(把车马、衣裘)用破,用坏。憾:抱怨伐善:夸耀长处施:表白安之,信之,怀之:译文: 如何理解孔子的“老者安之,朋友信之,少者怀之”的志向?试从子路、颜渊、孔子各自的志向的表述中来分析三个人道德修养的境界。

【分析探究】(1)孔子的基本思想是“仁”,就是为人类生活所确立的最基本的和最高的道德原则,也就是以仁爱的精神协调人际关系,并由此解决社会问题。能做到“老者安之,朋友信之,少者怀之”,那么,男女老少,每个人平等相处,安分守己,这是孔子所主张的最高的理想境界。

(2)子路、颜渊、孔子各自的志向不同,道德修养的境界也有高低之异:愿车马衣轻裘与友

共敝之而无憾愿无伐善,无施劳谦虚、谨慎,很有修养,

不违背“仁德”老者安之,朋友信之,少者怀之最接近“仁德”,安“仁

德”,一派圣贤气象子路重承诺、讲义气,追求“仁德”颜渊孔子 孔子说:“聪明人喜爱水,有仁德人喜爱山;聪明人活跃,仁德的人沉静;聪明人快乐,有仁德的人长寿。” 子曰:知者乐水,仁者乐山;知者动,

仁者静;知者乐,仁者寿。译文:知:通“智”乐:喜爱3.孔子为什么说“知者乐水,仁者乐山”?

【分析探究】孔子的这句话是从君子的人格修养上来说明智者与仁者各自所具有的不同的品质特征的。

“知者乐水”,是因为水具有川流不息的动的特点,这同智者捷于应对、敏于事宜的品质相类似,能够引起智者精神上的共鸣。

同样,“仁者乐山”,是因为山具有屹立不动、宽厚育物的静的特征,同仁者宽厚爱人、沉着稳健的品质有相通之处,能给仁者带来精神上的喜悦。智者在动的过程中判断一切,仁者在静的过程中爱人。 孔子强调以“知”为认识手段,诱导人们知仁、循礼、行义。“仁”是孔子思想的内核,是最高的境界,“知”也是孔子高度赞赏、经常与“仁”相提并论的。 子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,

乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮

云。”饭:吃,作动词饮水:喝水疏食:粗粮而:连词,修饰之:代肱而:却,转折连词于:肱:gōng胳膊。曲肱,弯着胳膊对于子曰:“饭疏食,饮水、曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 孔子说:“吃粗粮,喝水,弯着胳

膊做枕头,也乐在其中。不合乎“义”而

获得的富贵,对于我来说就像浮云一般

(根本看不上眼)。”译文:【评析】 追求吃穿享受的一个直接的后果就是很容易导致不义的行为。自己私欲的极度膨胀,必然要与他人争夺有限的物质资源,必然要想方设法的为了满足自己的私欲而大行不义之事。但是通过不义的行为而获得的富贵是很不稳定的。你怎么得到的,最终也会怎么失去。 怎么理解浮云?

聚散无常,喻不义得来的富贵,瞬间即逝,极为

短暂;云在天上,高不可及,比喻不义得来的富贵与

己无关,用不着汲汲而求之;浮云轻飘淡然,喻不义

得来的富贵无足轻重。孔子在这里用比喻表明了自己

坚持道义的信念。阅读选段,并思考:

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

子曰:“见利思义,见危授命,久要?不忘平生之言,亦可以为成人?矣。”

?:长久处于穷困中,?:人格完备的完人。

现代社会是商品经济社会,我们不能回避利益问题。孔子是如何处理利与义的关系,结合现实谈谈它的指导作用。问题探究见利思义,切勿见利忘义。

在商品经济社会,会出现金钱至上的拜金主义的思想及片面追求经济利益的现象,但面对金钱、财富,我们要“义”字当头。合于“义”的“利”可取,不义之财,虽贫不取;君子爱财,取之有道。行义以达其利,通过做“义”之事,获得利益。

荡荡:宽广戚戚:忧伤 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”坦:开朗,直率译文: 孔子说:“君子心胸开朗而宽广,小人

经常忧愁。”【评析】

君子光明磊落,不忧不惧,所以心胸宽广坦荡;小人患得患失,忙于算计,又每每庸人自扰,疑心他人算计自己,所以经常陷于忧惧之中,心绪不宁。 孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事物,不计较个人利害得失。心胸狭窄,与人为难,与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。克己:克制自己。为:是复礼:使言行回复到周礼上。一日:一旦,表假设归仁:归,称许、赞赏。仁,有仁道的人。?焉:语气助词,了为:实现 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日

克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎

哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼

勿视,非视勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜

渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”目:具体的条目。目和纲相对。不敏:不聪明。由:依靠。请:请允许,希望。 而:难道。从事,照着去做。事:译文: 颜渊问什么是“仁”。孔子说:“克制自己,一切回复到周礼上就是仁。一旦这样做到了,天下的人都会称赞你是个仁德之人。达到仁,是出于自己的努力,难道是由别人吗?”颜渊说:“请问实行的具体条目。”孔子说:“不合礼的现象不看,不合礼的声音不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”颜渊说:“我颜回虽然不聪敏钝,也愿意实践这这几句话。” 【评析】??? “克己复礼为仁”,这是孔子关于仁的主要解释。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。??? 思考讨论论语里的“君子”一般是指道德修养达到完善境界的人,即具备了“仁”的人。

君子“敏于事而慎于言”,强调说话要慎重,做事须勤勉;“君子欲讷于言而敏于事”说的也是这个道理;“君子坦荡荡”,指君子因为依循于道,内心无私,所以精神上很放松自在,小人则相反,内心充满杂虑,所以总是忧愁不安;“君子成人之美,不成人之恶”,要帮助人成就好的品德,而不是去助长别人的恶,这其实也是“己欲立而立人,己欲达而达人”的意思。 孔子所处的时代,社会上出现了“礼崩乐坏”“春秋无义战”的混乱局面。为了建设理想的社会,孔子提出了具有完美人格的知识分子形象——君子,希望通过这种最理想的人去改造现实社会,孔子认为一般人都可以修养成为君子。

而与君子相对,只关心一己之利,心胸狭窄,不明事理,只知道随声附和,当官时骄傲凌人,喜欢吹牛拍马,穷困时便胡作非为的人就是小人。 孔子说:“君子有三件需要戒除的事:

年少时,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老年时,血气已经衰弱了,要戒除的是贪欲。”? 孔子曰:“君子有三戒:少之时,

血气未定,戒之在色;及其壮也,血气

方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,

戒之在得。”译文:【解读】:这一则,孔子从人生的三个阶段,强调了要规范自己的言行,少年戒女色,壮年要成熟稳重,做事情要凭借理智,要三思而后行;老年要淡泊,不可以贪婪。应该说,孔子说这些的出发点,还是“礼”的规范。这则对我们今天加强个人修养,很有启迪意义。乐学好学

博大仁慈

安贫乐道

坦荡胸怀

克己复礼

孝悌之心 核心“仁”三、《论语》智慧 “仁”是“全德”,是个人修身所能达到的最高境界。

孔子以“仁”为核心提出一整套道德价值体系:“仁”延伸到父母是“孝”;“仁”延伸到兄弟是“悌”;“仁”延伸到子女是“慈”;“仁”延伸到夫妻是“义” ;“仁”延伸到朋友是“信” ;“仁”延伸到国家是“忠” ;“仁”延伸到人类是“仁民”;“仁”延伸到自然是“爱物”。5.高耀洁:中国“民间防艾第一人”,艾滋病患者一般人不敢接触,可她以渊博的知识、理性的思考驱散了人们的偏见和恐惧,以母亲的慈爱、无私的热情温暖着他们的无助和冰冷。

大音稀声,大象无形,大爱无边。敬人者,人恒敬之;爱人者,人恒爱之。我们虽然不能成为一个人敬人爱的仁者,但是我们可以播洒我们的爱心!1.孟子:把这种仁发展为“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” 2.杜甫:“安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。 3.周恩来:“生为国家,死为人民的耿耿忠心。” 4.飞人博尔特:奥运夺金后送了一只签名的足球给来自四川地震灾区的小女孩,她在地震中失去一条腿。博尔特还给中国红十字会捐献善款5万美元。这更是一种跨越国界的爱。 四、孔子之后有哪些这样的仁者? 知识巩固

㈠解释加点字的含义

1.不踰矩:越过 ⒉诲女知之乎:通“汝”

⒊是知也:通“智”

⒋盍各言其志(盍:何不)

⒌敝之而无憾:敝之:指把车马、衣裘用破,用坏。敝:使动用法。 憾:抱怨,埋怨。

⒍愿无伐善,无施劳(伐:夸耀,炫耀;施:表白)

⒎老者安之,朋友信之,少者怀之(使动用法,使……安逸;使……信任自己,使……得到关怀和爱护)

⒏饭疏食:这里是“吃”的意思,作动词。疏食即粗粮。

⒐曲肱:肱,音gōng,胳膊,由肩至肘的部位。 曲肱,即弯着胳膊。(股肱:比喻得力的辅佐之臣。)

⒑小人长戚戚(长:总是,常常;戚戚:忧愁,哀伤)

⒒天下归仁焉(归:称许,赞许)

⒓请问其目:纲目,具体的要点。

(纲举目张:比喻文章条理分明,或做事抓住主要的环节,带动次要的环节。)

道路以目:目,用眼示意。在路上遇到不敢交谈,只是以目示意。形容人民对残暴统治的憎恨和恐惧。 知识巩固伐愿无伐善

伐竹取道,下见小谭

其后秦伐赵

夸耀、炫耀砍伐讨伐,攻打居无求安

风雨不动安如山

不患贫而患不安

沛公安在

燕雀安之鸿鹄之志

安舒适,安逸安稳安定疑问代词,哪里疑问代词,哪里,怎么二、解释下列红色字体的词语。 《论语》中有关“君子”语录

1、君子和而不同,小人同而不和。

君子态度和顺,但不会苟同别人:小人容易附和别人的意见,但其实不能与别人平和相处。

2、君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子泰然自若而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不泰然自若。

3、君子喻于义,小人喻于利。

4、君子坦荡荡,小人常戚戚。

5、君子成人之美,不成人之恶。

6、君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。君子思念的是道德,小人思念的是乡土;君子想的是法制,小人想的是恩惠。

7、君子欲讷于言而敏于行。

8、君子耻其言而过其行。(强调言行一致)

9、君子谋道不谋食;忧道不忧贫。

10、君子之过如日月之食。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

11、君子不以言举人,不以人废言。

君子不以言论为举人标准,不以状貌为取人依据。

12、质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

一个人的内在质朴胜过外在的文采就会粗野,文采胜过质朴就会浮华。只有文采和质朴配合恰当,才是君子。

13、君子周而不比,小人比而不周。

君子团结群众而不互相勾结,小人互相勾结而不团结群众。

14、君子有九思:视思明、听思聪、色思温、貌思恭、言思忠、事思敬、疑思问、忿思难、见得思义。做一个君子,要想着这九个方面:看到一个现象时,要想一下,是否透过现象看到了本质,是否真正理解、明白所看见和看到的东西;听到什么的时候,要考虑一下,偏听了没有,轻信了没有;说话处事时,要想着自己的脸色不要冰冷地板着,任何时候脸色都要温和才是;要到考虑自己的态度是否恭谨,不论贵贱,自己的态度都得恭敬;说话时,要想一下,自己是否在撒谎。是否说了实在话;做事时,要想一下自己是否在敬业、认真;有问题或疑问时,是否马上问人了,以求得正解。人非圣贤,孰能无惑?惑不从师。其为惑也,终不解矣;自己要发脾气时,要想一下所带来的不良后果。想一下你自己也反感别人发怒;若是可以不劳而获时,要想一下是否取之有道、得之有义,是否自己应该得到。

诵读课文,熟读成诵

识记经典

学习篇删诗书,定礼乐,创儒学,传经艺,师表万世;

赞周礼,写春秋,立杏坛,育才德,桃李三千。 你是三千多年屹立不倒的高山之巅,仰之弥高,钻之弥坚;你是戈壁滩上的胡杨,不死千年、不倒千年、不腐千年。

你没有什么万卷巨著,万余字的语录是你一生思想的浓缩;你没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。九州四海因你而一统,寰球世界也将因你而和谐;华夏文明因你而灿烂,未来明天也将因你而美好。天不生仲尼,万古长如夜。你,一个老人,高山仰止,景行行止。 宋朝开国宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵光义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”

半部《论语》治天下《<论语>选读》包含的主要思想《为政以德》:德政主张

《克己复礼》:礼治主张

《知其不可而为之》:

积极入世的态度

《仁者爱人》:仁爱主张

《君子之风》:君子的自我修养?? 《周而不比》:人际交往观

《诲人不倦》:孔子的教育观

《高山仰止》:

感人的师生关系

《沂水春风》:礼乐治国

《中庸之道》:中庸思想

《论语》是一部 体散文集,是

孔子的 和 所辑录的孔子

及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和

《 》《 》《 》合称为

“四书”。 走近《论语》 孔子,名 ?,字 , 家

学派创始人,思想核心是 ,政治上

主张 ,鼓励人们 ,即“出

来做事”。开___讲学的风气,传说有

弟子 人,身通六艺者 人。

孔子本人也被历代统治者尊奉为至圣先师。关于孔子入世 诵读课文

语音

盍( ) 诲( ) 裘( )

敝( ) 肱( ) 少( )者

论 ( )语 踰( )矩 感受经典 héhuìqiúqiúbìgōngshàolúnyú感受经典 在《论语》中,有哪些以前学过的或者你所知

道的有关治学的名言?

学而时习之,不亦说乎? 朝闻道,夕死可矣。

温故而知新,可以为师矣。 三人行必有我师焉。

学而不思则罔,思而不学则殆。

敏而好学,不耻下问。 … …

课文中,哪几则是有关学习的章句? 君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知之者不如好知者,好之者不如乐知者。 子曰:“君子食无求饱,居无求安,

敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好

学也已。”敏:敏捷,勤快而:表并列就:靠近于:对于(在)焉:语气助词正:修正通“矣”,了已: 先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是一个好学的人啊。”子曰:“君子欲讷于言而敏于行。” ——《论语·里仁》

讷(nè):语言迟钝,不善讲话

敏:敏捷

译文:孔子说:“君子说话要谨慎,而行动要敏捷。”

毛泽东二位女儿:李敏,李讷。讷nè (古代汉语读作nà )1947年转战陕北时,毛泽东为自己起的化名,李德胜谐音“离得胜”,意为“离开得到胜利”,此名有一定的实际含义。后来解放后,毛为了纪念自己的这个来之不易的名字,让自己的女儿取名“李敏,李讷”而不用毛姓。

子曰∶“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐 。贤哉回也!”

孔子说:“颜回吃的是一小筐饭, 喝的是一瓢水,住在穷陋的小房中,别人都受不了 这种贫苦,回,却仍然不改变向道的乐趣。贤德啊,颜回!” 吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。于:在立:自立不惑:遇事不迷惑天命:上天旨意,自然的禀赋,人生的责任与义务等多种含义耳顺:对此有多种解释。一般而言,指听到别人不同的意见也能包容。从:遵从,随踰矩:越过规矩有:通“又” 孔子说:“我十五岁开始专心求学;三十岁能自立于世;四十岁遇到事情没有疑惑;五十岁知道了天命;六十岁听别人的意见能够包容;七十岁时一切随心所欲,而不越出规矩。” 子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,

不知为不知,是知也。” -----《为政》诲:教女:通“汝”之:助词,不译知:知道仲由,字子路,孔子早年弟子。 知:通“智” 译文: 孔子说:“子路,我教诲你的你知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度是明智的啊!” 是:这仲由,字子路,孔子得意门生。性格爽直率真,有勇力才艺,敢于批评孔子 ;做事果断,信守诺言,勇于进取,曾任卫蒲邑大夫、季氏家宰,后为卫大夫孔悝家宰,在内讧中被杀。

孔子尝游于山,使子路取水,逢虎于水所,与共战,揽尾得之,内怀中;取水还,问孔子曰: "上士杀虎如之何?"子曰: "上士杀虎持虎头. "又问曰: "中士杀虎如之何?"子曰: "中士杀虎持虎耳. 又问: " "下士杀虎如之何?" 子曰: "下士杀虎捉虎尾. "子路出尾弃之. 因恚孔子曰: "夫子知水所有虎,使我取水,是欲死我. "乃怀石盘,欲中孔子.又问: "上士杀人如之何?"子曰: "上士杀人使笔端. "又问曰: "中士杀人如之何?"子曰: "中士杀人用舌端. "又问: "下士杀人如之何?"子曰: "下士杀人怀石盘. "子路出而弃之,于是心服. 子路其人 子曰:知之者不如好之者,好之者不如

乐之者。知:知道,懂得好:爱好乐:以……为乐之:代词,它,代知识译文: 孔子说:“懂得它的人,不如爱好

它的人;爱好它的人,又不如以它为乐

的人。”谈论经典就刚才学习的有关治学的四则,选择自己感受最深的,结合学习生活,写写自己的理解。[原文]子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”君子学习要安贫乐道,专心致志,不求物质的舒适安逸。求学、做事要勤快、敏捷、认真,而且要小心说话,到有道德的人那里去匡正自己,完善自己。这里揭示了一个重要的道理,我们的一生,终是精神生命的一生,物质追求和感官享受终究有限,而精神的升华才是人生的最终之道,精神的升华会使人的心灵淡泊宁静。[原文]“吾十又五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”[感文]学习要持之以恒,循序渐进。活到老学到老。孔子是自学成才的典范,勤奋不倦的学习是贯穿孔子一生的主题。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,并授徒讲学,成为一位大教育家、大思想家。正是通过学习的积累,循序渐进,逐步提高,从而达到了“从心所欲”的境界。“知之为知之,不知为不知,是知也”“是知也”有两个含义:

(1)知道就是知道,不知道就是不知道,不是不懂装懂,强不知以为知,而是谦虚求实,事实就是就是,具有自知之明,这是智慧的表现。

(2)知自身所不知,是将此不知变为知的起点,通过努力就可以将不知变为知。

从哲学上看,这句话至少包含两个哲学原则:一是实事求是,二是矛盾双方的对立与转化。子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 【评析】 夫子这句话告诉我们:对待学问、事业,懂得它是次要的,重要的是你要好学乐学,培养兴趣。只有你热爱它,以此为乐,对它有浓厚的兴趣,你才乐此不疲,有旺盛的精力,有高亢的激情,去实践,去钻研,去精通,终生实践,毫不动摇,从中收获乐趣,收获知识,收获成功。 叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。《礼记·中庸》) 勤学的典故:

囊萤映雪,凿壁偷光,悬梁刺股,韦编三绝等 链接经典

子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。”公西华曰:“正唯弟子不能学也。” 子曰“不愤不启,不悱不发,举一隅,不以三隅反,则不复也。” .细析这两章内容,对于教育学生之事,孔子的态度有何矛盾之处?如何理解此矛盾?

⑴在第一章中孔子强调自己教育坚持“诲人不倦”的态度;在第二章中孔子却有“则不复也。”(即不再教他)的态度。

⑵这两章里体现孔子的育人态度看似矛盾,其实并不矛盾。从“不愤不启,不悱不发”,可见孔子非常注重学生自身的学习主动性,他强调学生首先需要进行思考,尝试表达,只有在学生进行主动学习的基础上,老师才会对学生进行启发诱导。只有在学生没有良好的学习态度的时候,他才“则不复也”。如果学生自身有求学之心,他就会诲人不倦。孔子说:“如果说到圣与仁,那我怎么敢当!不过(向圣与仁的方向)努力而不感厌烦地做,教诲别人也从不感觉疲倦,则可以这样说的。”公西华说:“这正是我们学不到的。”【译文】

孔子说:“不到他努力想弄明白而不得的程度不要去开导他;不到他心里明白却不能完善表达出来的程度不要去启发他。如果他不能举一反三,就不要再反复地给他举例了。”《论语》蕴含的学习智慧

安贫乐道,专心致志

持之以恒,循序渐进

谦虚求实,实事求是

好学乐学,培养兴趣书山有路勤为径

学海无涯苦作舟诵读课文,熟读成诵

识记经典 第二课时

德行篇 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”

子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路

曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋

友信之,少者怀之。”颜渊、季路:颜回、子路 侍:陪侍盍:何不裘:本指皮衣共:共同享用敝之(把车马、衣裘)用破,用坏。憾:抱怨伐善:夸耀长处施:表白安之,信之,怀之:译文: 如何理解孔子的“老者安之,朋友信之,少者怀之”的志向?试从子路、颜渊、孔子各自的志向的表述中来分析三个人道德修养的境界。

【分析探究】(1)孔子的基本思想是“仁”,就是为人类生活所确立的最基本的和最高的道德原则,也就是以仁爱的精神协调人际关系,并由此解决社会问题。能做到“老者安之,朋友信之,少者怀之”,那么,男女老少,每个人平等相处,安分守己,这是孔子所主张的最高的理想境界。

(2)子路、颜渊、孔子各自的志向不同,道德修养的境界也有高低之异:愿车马衣轻裘与友

共敝之而无憾愿无伐善,无施劳谦虚、谨慎,很有修养,

不违背“仁德”老者安之,朋友信之,少者怀之最接近“仁德”,安“仁

德”,一派圣贤气象子路重承诺、讲义气,追求“仁德”颜渊孔子 孔子说:“聪明人喜爱水,有仁德人喜爱山;聪明人活跃,仁德的人沉静;聪明人快乐,有仁德的人长寿。” 子曰:知者乐水,仁者乐山;知者动,

仁者静;知者乐,仁者寿。译文:知:通“智”乐:喜爱3.孔子为什么说“知者乐水,仁者乐山”?

【分析探究】孔子的这句话是从君子的人格修养上来说明智者与仁者各自所具有的不同的品质特征的。

“知者乐水”,是因为水具有川流不息的动的特点,这同智者捷于应对、敏于事宜的品质相类似,能够引起智者精神上的共鸣。

同样,“仁者乐山”,是因为山具有屹立不动、宽厚育物的静的特征,同仁者宽厚爱人、沉着稳健的品质有相通之处,能给仁者带来精神上的喜悦。智者在动的过程中判断一切,仁者在静的过程中爱人。 孔子强调以“知”为认识手段,诱导人们知仁、循礼、行义。“仁”是孔子思想的内核,是最高的境界,“知”也是孔子高度赞赏、经常与“仁”相提并论的。 子曰:“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,

乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮

云。”饭:吃,作动词饮水:喝水疏食:粗粮而:连词,修饰之:代肱而:却,转折连词于:肱:gōng胳膊。曲肱,弯着胳膊对于子曰:“饭疏食,饮水、曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 孔子说:“吃粗粮,喝水,弯着胳

膊做枕头,也乐在其中。不合乎“义”而

获得的富贵,对于我来说就像浮云一般

(根本看不上眼)。”译文:【评析】 追求吃穿享受的一个直接的后果就是很容易导致不义的行为。自己私欲的极度膨胀,必然要与他人争夺有限的物质资源,必然要想方设法的为了满足自己的私欲而大行不义之事。但是通过不义的行为而获得的富贵是很不稳定的。你怎么得到的,最终也会怎么失去。 怎么理解浮云?

聚散无常,喻不义得来的富贵,瞬间即逝,极为

短暂;云在天上,高不可及,比喻不义得来的富贵与

己无关,用不着汲汲而求之;浮云轻飘淡然,喻不义

得来的富贵无足轻重。孔子在这里用比喻表明了自己

坚持道义的信念。阅读选段,并思考:

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

子曰:“见利思义,见危授命,久要?不忘平生之言,亦可以为成人?矣。”

?:长久处于穷困中,?:人格完备的完人。

现代社会是商品经济社会,我们不能回避利益问题。孔子是如何处理利与义的关系,结合现实谈谈它的指导作用。问题探究见利思义,切勿见利忘义。

在商品经济社会,会出现金钱至上的拜金主义的思想及片面追求经济利益的现象,但面对金钱、财富,我们要“义”字当头。合于“义”的“利”可取,不义之财,虽贫不取;君子爱财,取之有道。行义以达其利,通过做“义”之事,获得利益。

荡荡:宽广戚戚:忧伤 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”坦:开朗,直率译文: 孔子说:“君子心胸开朗而宽广,小人

经常忧愁。”【评析】

君子光明磊落,不忧不惧,所以心胸宽广坦荡;小人患得患失,忙于算计,又每每庸人自扰,疑心他人算计自己,所以经常陷于忧惧之中,心绪不宁。 孔子认为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事物,不计较个人利害得失。心胸狭窄,与人为难,与己为难,时常忧愁,局促不安,就不可能成为君子。克己:克制自己。为:是复礼:使言行回复到周礼上。一日:一旦,表假设归仁:归,称许、赞赏。仁,有仁道的人。?焉:语气助词,了为:实现 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日

克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎

哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼

勿视,非视勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜

渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”目:具体的条目。目和纲相对。不敏:不聪明。由:依靠。请:请允许,希望。 而:难道。从事,照着去做。事:译文: 颜渊问什么是“仁”。孔子说:“克制自己,一切回复到周礼上就是仁。一旦这样做到了,天下的人都会称赞你是个仁德之人。达到仁,是出于自己的努力,难道是由别人吗?”颜渊说:“请问实行的具体条目。”孔子说:“不合礼的现象不看,不合礼的声音不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”颜渊说:“我颜回虽然不聪敏钝,也愿意实践这这几句话。” 【评析】??? “克己复礼为仁”,这是孔子关于仁的主要解释。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。??? 思考讨论论语里的“君子”一般是指道德修养达到完善境界的人,即具备了“仁”的人。

君子“敏于事而慎于言”,强调说话要慎重,做事须勤勉;“君子欲讷于言而敏于事”说的也是这个道理;“君子坦荡荡”,指君子因为依循于道,内心无私,所以精神上很放松自在,小人则相反,内心充满杂虑,所以总是忧愁不安;“君子成人之美,不成人之恶”,要帮助人成就好的品德,而不是去助长别人的恶,这其实也是“己欲立而立人,己欲达而达人”的意思。 孔子所处的时代,社会上出现了“礼崩乐坏”“春秋无义战”的混乱局面。为了建设理想的社会,孔子提出了具有完美人格的知识分子形象——君子,希望通过这种最理想的人去改造现实社会,孔子认为一般人都可以修养成为君子。

而与君子相对,只关心一己之利,心胸狭窄,不明事理,只知道随声附和,当官时骄傲凌人,喜欢吹牛拍马,穷困时便胡作非为的人就是小人。 孔子说:“君子有三件需要戒除的事:

年少时,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老年时,血气已经衰弱了,要戒除的是贪欲。”? 孔子曰:“君子有三戒:少之时,

血气未定,戒之在色;及其壮也,血气

方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,

戒之在得。”译文:【解读】:这一则,孔子从人生的三个阶段,强调了要规范自己的言行,少年戒女色,壮年要成熟稳重,做事情要凭借理智,要三思而后行;老年要淡泊,不可以贪婪。应该说,孔子说这些的出发点,还是“礼”的规范。这则对我们今天加强个人修养,很有启迪意义。乐学好学

博大仁慈

安贫乐道

坦荡胸怀

克己复礼

孝悌之心 核心“仁”三、《论语》智慧 “仁”是“全德”,是个人修身所能达到的最高境界。

孔子以“仁”为核心提出一整套道德价值体系:“仁”延伸到父母是“孝”;“仁”延伸到兄弟是“悌”;“仁”延伸到子女是“慈”;“仁”延伸到夫妻是“义” ;“仁”延伸到朋友是“信” ;“仁”延伸到国家是“忠” ;“仁”延伸到人类是“仁民”;“仁”延伸到自然是“爱物”。5.高耀洁:中国“民间防艾第一人”,艾滋病患者一般人不敢接触,可她以渊博的知识、理性的思考驱散了人们的偏见和恐惧,以母亲的慈爱、无私的热情温暖着他们的无助和冰冷。

大音稀声,大象无形,大爱无边。敬人者,人恒敬之;爱人者,人恒爱之。我们虽然不能成为一个人敬人爱的仁者,但是我们可以播洒我们的爱心!1.孟子:把这种仁发展为“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” 2.杜甫:“安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。 3.周恩来:“生为国家,死为人民的耿耿忠心。” 4.飞人博尔特:奥运夺金后送了一只签名的足球给来自四川地震灾区的小女孩,她在地震中失去一条腿。博尔特还给中国红十字会捐献善款5万美元。这更是一种跨越国界的爱。 四、孔子之后有哪些这样的仁者? 知识巩固

㈠解释加点字的含义

1.不踰矩:越过 ⒉诲女知之乎:通“汝”

⒊是知也:通“智”

⒋盍各言其志(盍:何不)

⒌敝之而无憾:敝之:指把车马、衣裘用破,用坏。敝:使动用法。 憾:抱怨,埋怨。

⒍愿无伐善,无施劳(伐:夸耀,炫耀;施:表白)

⒎老者安之,朋友信之,少者怀之(使动用法,使……安逸;使……信任自己,使……得到关怀和爱护)

⒏饭疏食:这里是“吃”的意思,作动词。疏食即粗粮。

⒐曲肱:肱,音gōng,胳膊,由肩至肘的部位。 曲肱,即弯着胳膊。(股肱:比喻得力的辅佐之臣。)

⒑小人长戚戚(长:总是,常常;戚戚:忧愁,哀伤)

⒒天下归仁焉(归:称许,赞许)

⒓请问其目:纲目,具体的要点。

(纲举目张:比喻文章条理分明,或做事抓住主要的环节,带动次要的环节。)

道路以目:目,用眼示意。在路上遇到不敢交谈,只是以目示意。形容人民对残暴统治的憎恨和恐惧。 知识巩固伐愿无伐善

伐竹取道,下见小谭

其后秦伐赵

夸耀、炫耀砍伐讨伐,攻打居无求安

风雨不动安如山

不患贫而患不安

沛公安在

燕雀安之鸿鹄之志

安舒适,安逸安稳安定疑问代词,哪里疑问代词,哪里,怎么二、解释下列红色字体的词语。 《论语》中有关“君子”语录

1、君子和而不同,小人同而不和。

君子态度和顺,但不会苟同别人:小人容易附和别人的意见,但其实不能与别人平和相处。

2、君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子泰然自若而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不泰然自若。

3、君子喻于义,小人喻于利。

4、君子坦荡荡,小人常戚戚。

5、君子成人之美,不成人之恶。

6、君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。君子思念的是道德,小人思念的是乡土;君子想的是法制,小人想的是恩惠。

7、君子欲讷于言而敏于行。

8、君子耻其言而过其行。(强调言行一致)

9、君子谋道不谋食;忧道不忧贫。

10、君子之过如日月之食。过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

11、君子不以言举人,不以人废言。

君子不以言论为举人标准,不以状貌为取人依据。

12、质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

一个人的内在质朴胜过外在的文采就会粗野,文采胜过质朴就会浮华。只有文采和质朴配合恰当,才是君子。

13、君子周而不比,小人比而不周。

君子团结群众而不互相勾结,小人互相勾结而不团结群众。

14、君子有九思:视思明、听思聪、色思温、貌思恭、言思忠、事思敬、疑思问、忿思难、见得思义。做一个君子,要想着这九个方面:看到一个现象时,要想一下,是否透过现象看到了本质,是否真正理解、明白所看见和看到的东西;听到什么的时候,要考虑一下,偏听了没有,轻信了没有;说话处事时,要想着自己的脸色不要冰冷地板着,任何时候脸色都要温和才是;要到考虑自己的态度是否恭谨,不论贵贱,自己的态度都得恭敬;说话时,要想一下,自己是否在撒谎。是否说了实在话;做事时,要想一下自己是否在敬业、认真;有问题或疑问时,是否马上问人了,以求得正解。人非圣贤,孰能无惑?惑不从师。其为惑也,终不解矣;自己要发脾气时,要想一下所带来的不良后果。想一下你自己也反感别人发怒;若是可以不劳而获时,要想一下是否取之有道、得之有义,是否自己应该得到。

诵读课文,熟读成诵

识记经典

同课章节目录