《论语十则》 课件(94张)

文档属性

| 名称 | 《论语十则》 课件(94张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 254.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-23 22:26:15 | ||

图片预览

文档简介

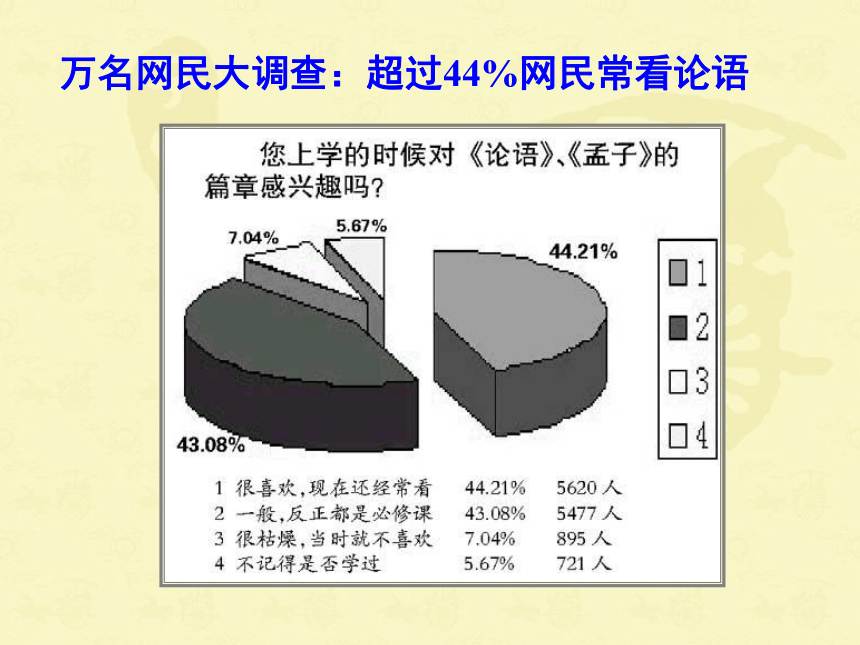

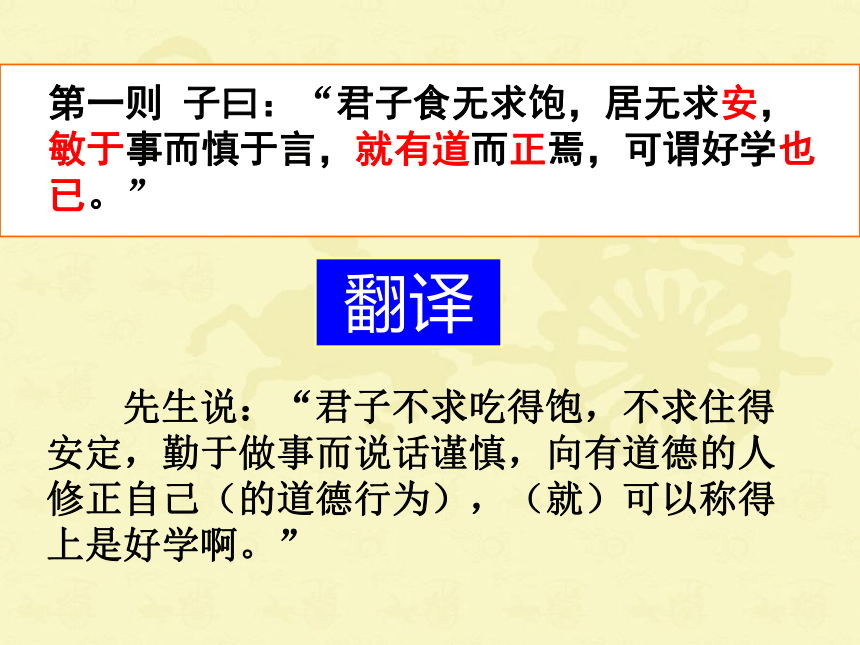

课件94张PPT。论语十则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”于丹在“百家讲坛”开讲《论语》心得? 三十而立就是建立心灵的自信。

? 物质的东西越多人就越容易迷惑。

? 知天命就是内心有一种定力去对 抗外界。

? 耳顺就是悲天悯人理解与包容。

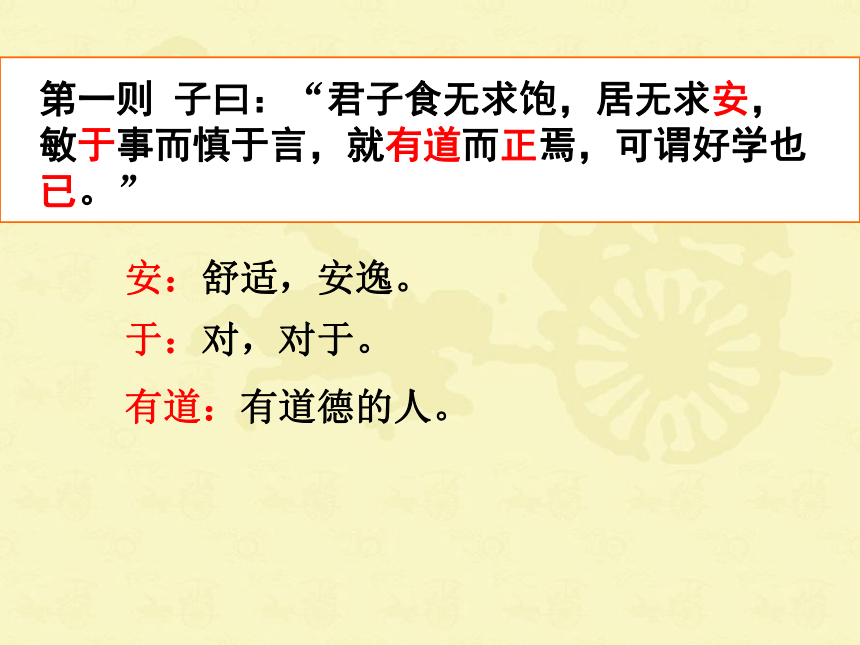

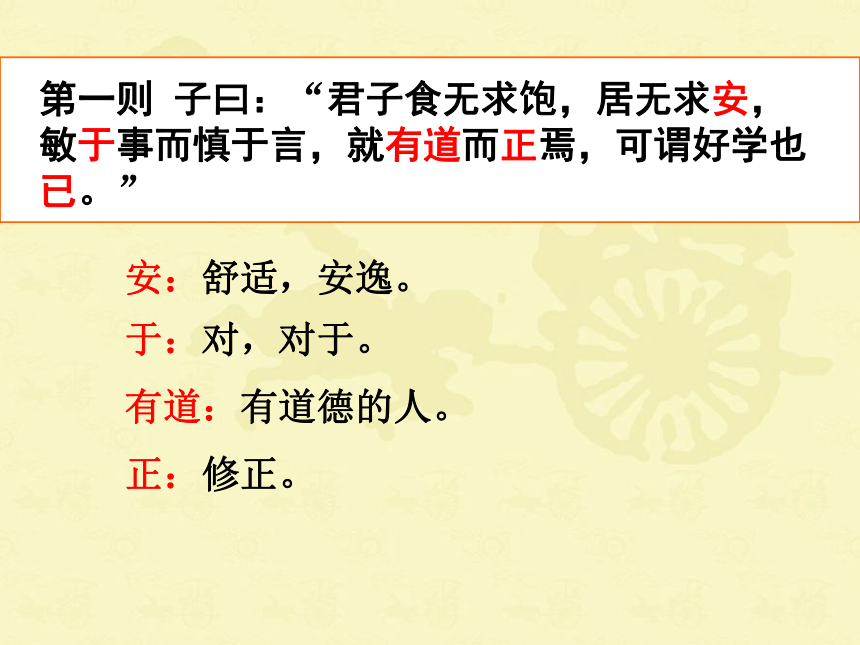

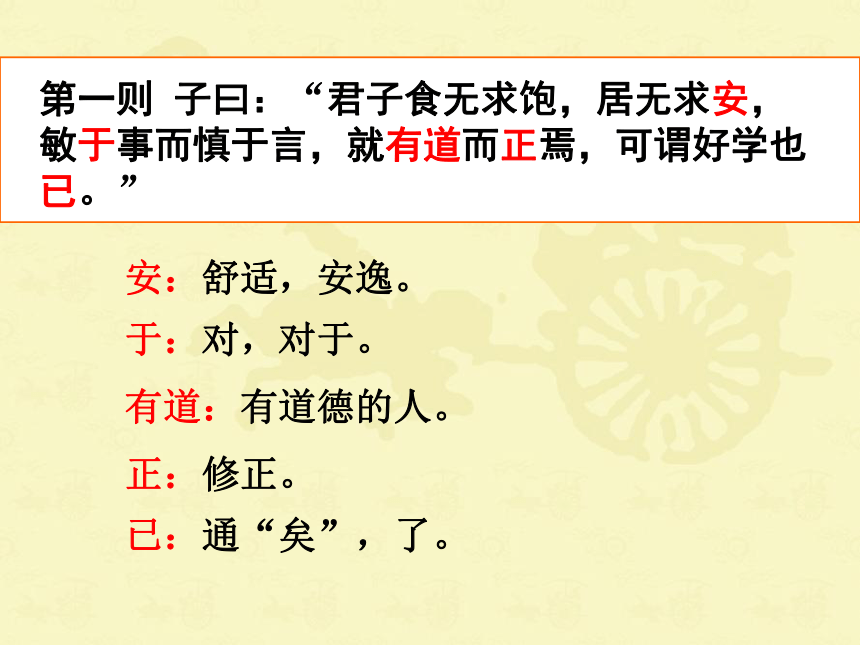

? 只有建立内心的价值系统,才能 把压力变成生命的张力。万名网民大调查:超过44%网民常看论语第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。正:修正。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。正:修正。已:通“矣”,了。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”翻译 先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是好学啊。”第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”翻译 【赏析】这一则体现出了孔子对精神世界的追求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,过多地追求物质享受,而应该把注意力放在塑造自己道德品质方面。 第一则 【赏析】这一则体现出了孔子对精神世界的追求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,过多地追求物质享受,而应该把注意力放在塑造自己道德品质方面。

【感悟】“物质的追求可让你富足一时,精神的追求却让你充实一生。” 第一则第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。 第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。

天命:含有上天的意旨、自然的禀赋、人生的 责任和义务等多重含义。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。

天命:含有上天的意旨、自然的禀赋、人生的 责任和义务等多重含义。

从心所欲不逾矩:从,遵从的意思;逾,越 过;矩,规矩。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”翻译 先生说:“我十五岁开始专心求学,三十岁时能自立于世,四十岁时遇到事情没有疑惑,五十岁时知道了天命,六十岁时听别人的意见能够包容,七十岁时一切随心所欲,而不超出规矩。”第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”翻译 【赏析】这一则写出了孔子的早立志与好学。孔子十五岁立下了学习的志向,并且树立了终身学习的理想,然后坚持不懈地努力,终有所成。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,成为了一位大教育家、大思想家。第二则 【赏析】这一则写出了孔子的早立志与好学。孔子十五岁立下了学习的志向,并且树立了终身学习的理想,然后坚持不懈地努力,终有所成。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,成为了一位大教育家、大思想家。

【感悟】“终身学习,便成天才”。 第二则第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。

女:同“汝”,你。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。

女:同“汝”,你。

知:通“智”。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 翻译 先生说:“由(即子路)!我教诲你的知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度才是明智的啊!”第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 翻译 【赏析】孔子实事求是的精神。“知道就是知道,不知道就是不知道”,其实是很简单的一个道理,可当代社会偏偏就有很多人做不到。 第三则 【赏析】孔子实事求是的精神。“知道就是知道,不知道就是不知道”,其实是很简单的一个道理,可当代社会偏偏就有很多人做不到。

【感悟】“实事求是才是学习的正确态度。”? 第三则第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。

施劳:施,表白。劳,功劳。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。

施劳:施,表白。劳,功劳。

少者怀之:让少者得到关怀。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“原车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 翻译 颜渊、子路立侍(在孔子旁)。先生说:“何不各自说说你们的志向?”子路说:“愿意把我的车马和衣服拿出来与朋友共同享用,用坏了也不觉得可惜。”颜渊说:“希望不夸耀自己的好处,不表白自己的功劳。”子路说:“希望听听您的志向!”先生说:“老人使他安逸,朋友使他信任我,少年人得到关怀。”第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“原车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 翻译 【赏析】可见孔子的博爱精神。孔子希望“老有所终,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”? 第四则 【赏析】可见孔子的博爱精神。孔子希望“老有所终,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”?

【感悟】“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。 第四则第五则 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 翻译第五则 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 先生说:“知道它不如喜欢它,喜欢它不如以之为乐。”翻译 【赏析】孔子的乐学精神。“兴趣是最好的老师。”陶渊明也曾“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”喜欢读书便会甘之如饴;不喜欢读书,便味同嚼蜡。孔子正是因为乐读书,才会一生勤学不倦。 第五则 【赏析】孔子的乐学精神。“兴趣是最好的老师。”陶渊明也曾“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”喜欢读书便会甘之如饴;不喜欢读书,便味同嚼蜡。孔子正是因为乐读书,才会一生勤学不倦。

【感悟】“把学习当作一件幸福的事吧,你爱书,书也会爱你。” 第五则第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 知者:知,同“智”。第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 知者:知,同“智”。

乐:乐,喜爱。第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 翻译 先生说:“智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。”第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 翻译 【赏析】这则好像是用山水的比拟对仁者和智者作一个比较。他认为智者反应敏捷而又思想活跃,性情好动就像水不停地流一样。仁者仁慈宽容而不容易冲动,性情好静就像山一样稳重。“乐山乐水”不一定只是就性情而言,或许它更体现了一种人生价值观或者是生活态度。智者乐水,因为他们如水通过自身的流动滋润万物,且海纳百川;仁者乐山,因为他们如山,山虽不语却以自身的厚重令人高山仰止。 第六则 【赏析】这则好像是用山水的比拟对仁者和智者作一个比较。他认为智者反应敏捷而又思想活跃,性情好动就像水不停地流一样。仁者仁慈宽容而不容易冲动,性情好静就像山一样稳重。“乐山乐水”不一定只是就性情而言,或许它更体现了一种人生价值观或者是生活态度。智者乐水,因为他们如水通过自身的流动滋润万物,且海纳百川;仁者乐山,因为他们如山,山虽不语却以自身的厚重令人高山仰止。

【感悟】“知者善行若水,海纳百川;仁者厚德如山,容载万物。”第六则第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 饭疏食:饭,动词,吃。疏食即粗粮。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 饭疏食:饭,动词,吃。疏食即粗粮。

曲肱:肱,由肩至肘的部位,泛指胳膊。 曲肱,即弯着胳膊。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 翻译 先生说:“吃粗粮,喝水,弯起胳膊枕着头,快乐也在里头啊。不合乎“义”而获得的富贵,对我来说就像浮云一样。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 翻译 【赏析】孔子的“安贫乐道”。《论语》里还有这么一则:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”他极力赞扬颜回的安贫乐道,说他是真正的贤者。人人都希望过上幸福快乐的生活,而孔子认为幸福快乐只是一种感觉,与贫富没有关系,但同内心有关。而且孔子也认为不符合道德的荣华富贵他是不会接受的。第七则 【赏析】孔子的“安贫乐道”。《论语》里还有这么一则:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”他极力赞扬颜回的安贫乐道,说他是真正的贤者。人人都希望过上幸福快乐的生活,而孔子认为幸福快乐只是一种感觉,与贫富没有关系,但同内心有关。而且孔子也认为不符合道德的荣华富贵他是不会接受的。 【感悟】“自由的心灵不能被物质所困。” 第七则第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 坦,开朗,直率。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 坦,开朗,直率。

长戚戚:经常忧愁、烦恼的样子。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 翻译 君子心胸开朗而宽广,小人总是忧愁、哀伤。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 翻译 【赏析】孔子的坦荡胸怀。他认为君子不以物喜,不以己悲,乐天知命,坦荡自得。小人患得患失,斤斤计较,所以局促不安。 第八则 【赏析】孔子的坦荡胸怀。他认为君子不以物喜,不以己悲,乐天知命,坦荡自得。小人患得患失,斤斤计较,所以局促不安。

【感悟】“胸怀四海才能心宽天下”。 第八则第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。

目:具体的条目。目和纲相对。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。

目:具体的条目。目和纲相对。

事:从事,照着去做。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 翻译 颜渊问什么是“仁”。先生说:“克制自己的私心,使一切复归到礼就是仁。一旦克制自己的私心,使一切复归到礼,天下就称许为“仁”了。达到仁是出于自己的努力,难道是由别人吗?”颜渊说:“请问它的具体要点。”先生说:“不合乎礼不要看,不合乎礼不要听,不合乎礼不要说,不合乎礼不要动。”颜渊说:“我虽然不聪敏,愿意实践这几句话。”第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 翻译 【赏析】仁是孔子的人生哲学的基础,也是孔子伦理教育思想的根本。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。礼以仁为基础,以仁来维护,仁是内在的主体,礼是外在的功用,二者紧密结合。第九则 【赏析】仁是孔子的人生哲学的基础,也是孔子伦理教育思想的根本。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。礼以仁为基础,以仁来维护,仁是内在的主体,礼是外在的功用,二者紧密结合。

【感悟】“谨于言,慎于行。”第九则第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 得:泛指对财货、名誉、地位、美色等的 贪欲。第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 翻译 孔子说:“君子有三件需要戒除的事:少年时,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老了的时候,血气已经衰弱了,要戒除的是贪欲。”第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 翻译 【赏析】孔子的清心寡欲。沉迷美色、争强好斗、贪得无厌可能是人一生中最大的诱惑,如果不能克制自己或者自身欲望太强,就可能陷入欲望的沼泽,无法挣脱,愈陷愈深而无法自拔。 第十则 【赏析】孔子的清心寡欲。沉迷美色、争强好斗、贪得无厌可能是人一生中最大的诱惑,如果不能克制自己或者自身欲望太强,就可能陷入欲望的沼泽,无法挣脱,愈陷愈深而无法自拔。

【感悟】欲望是个深深的泥潭,在它面前,请停住你的脚步! 第十则? 君子和而不同,小人同而不和。

? 君子态度和顺,但不会苟同别人:小人容易附和别

人的意见,但其实不能与别人平和相处。

? 君子泰而不骄,小人骄而不泰。

? 君子泰然自若而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不泰

然自若。

? 君子喻于义,小人喻于利。

? 君子坦荡荡,小人长戚戚。

? 君子成人之美,不成人之恶。

? 君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

? 君子思念的是道德,小人思念的是乡土;君子想的

是法制,小人想的是恩惠。●课外延伸《论语》中有关“君子”语录? 君子疾没世而名不称焉。

? 积极修身求学,虽不求名而定能有美名,否则,

表明修身求学功夫没有做到,应该以之为耻。

? 君子病无能焉,不病人之不己知也。

? 君子不以言举人,不以人废言。

? 君子不以言论为举人标准,不以状貌为取人依据。

? 质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君

子。

? 一个人的内在质朴胜过外在的文采就会粗野,文

采胜过质朴就会浮华。只有文采和质朴配合恰

当,才是君子。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 译文:

先生说,智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。 这一段话,充满了辩证法,也是孔子对人的个性的深刻体悟,很能给人启迪。2004年江苏卷“山的沉稳,水的灵动”,也许我们每个人的生命都不可缺少,也许,并非每个人都能成为智者或者仁者,但是作为目标来追求,人生就会更加有意义。经典与高考作文优秀例文 “智者乐水,仁者乐山,智者动,仁者寿”。冯友兰先生曾经说过,属于海洋性文明的希腊文明,亦即西方文明,如同灵动的水,如同灵动的智者,追求变革,而属于大陆性文明的中国文明,却是一位长寿的“仁者”,是一座沉稳的大山,尊重传统,对“变”有天生的审慎。 永远的葱郁 永远的中国 的确,中华文明给人的印象的确如同一座大山,丰富、沉稳。但我认为,这种沉稳的背后是一种柔韧的弹性,是一种以最稳健的方式更新自己的能力。中华文明是山,但却是一座能在四季中更新自己,在风雨中永葆生机的山,真正的中国人,既是仁者,也是智者。 孔子是儒家学派的创始人,多年来许多人都认为,儒家学派的一大特点是保守、守旧,以上古为黄金岁月,只重视“先王之道”而不关注事物的变化,而孔子则是一个方正迂阔的学究。其实,“信而好古”的孔子是用自己对道德的理解,结合自己对时代的期望,对经典作了新的阐释的。他既将“如山”的仁作为最高的道德标准,也发出了那句令千古智者为之共鸣的“逝者如斯”;他不但极其诗意地阐释了“变”,而且身体力行,收受弟子,用实际行动改造灵魂。如果他畏惧“变化”,不相信事物有更新的可能,他就不会成为一位灵魂工程师,成为中国历史上的第一位教师。他作为中国哲人的独特之处在于,他的“变化”如同万物生长,是一种无声而自然的过程,他心目中理想的发展,不是斩断传统的脉络,而是以传统为根基,如山中树木,生长不息。 的确,在几千年的发展历程当中,中国文明曾经趋于保守与自闭。当西方探险者乘风破浪,开辟新时代时,中国人还无虑地生活在自己季季葱郁的“山林”中。但,正是这在稳健中求发展,在更新与生长中永葆特性的“山”的品质,使中国人在经历时代震荡后选择了有中国特色的稳定发展的道路,沧海桑田,古埃及的文明已凝固成阳光下无言的石柱,古印度的史迹早成为地底尘封绝缘的神秘印记,中国,这座沉稳的大山,却又一次给世界带来了喷涌而出的生机与绿意。我想,孔子不会惊讶,因为今日的中国仍是那座山,土底的沉淀仍是千年传统的精华,林间的长啸仍是当初的潇洒。中国是稳健中发展的仁者。山林间生命代代更迭,真正不变的,是生机,是百折不回呈现出绿色的能力。这,才是最大的智慧。寿哉,仁者!【点评】: 面对颇富哲理的作文题,小作者相当沉稳而又胸有成竹地选择了规范议论文的形式,颇有“我自岿然不动”的气度。 作者十分自信地确立了“中华文明”这个大主题,而且清醒地舍弃常规战术:拉长阵线,将“文明”的内涵作横向的铺展。作者机智地选择了最典型的事例,使得“文明”这个很大的、很抽象的、内涵极其丰富的概念有所附丽,议论时显得举重若轻。尤其是对中国文化母文化的创始人孔子的分析颇为精准,很有牵一发而动全身的功效。对东西方文明的比较也显示了作者开阔的视野和辩证的眼光。 这是一篇内涵丰富厚重、风格笃实大气的难得的佳作。 (卢惠红)?

? 物质的东西越多人就越容易迷惑。

? 知天命就是内心有一种定力去对 抗外界。

? 耳顺就是悲天悯人理解与包容。

? 只有建立内心的价值系统,才能 把压力变成生命的张力。万名网民大调查:超过44%网民常看论语第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。正:修正。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”安:舒适,安逸。于:对,对于。有道:有道德的人。正:修正。已:通“矣”,了。第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”翻译 先生说:“君子不求吃得饱,不求住得安定,勤于做事而说话谨慎,向有道德的人修正自己(的道德行为),(就)可以称得上是好学啊。”第一则 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”翻译 【赏析】这一则体现出了孔子对精神世界的追求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,过多地追求物质享受,而应该把注意力放在塑造自己道德品质方面。 第一则 【赏析】这一则体现出了孔子对精神世界的追求。孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,过多地追求物质享受,而应该把注意力放在塑造自己道德品质方面。

【感悟】“物质的追求可让你富足一时,精神的追求却让你充实一生。” 第一则第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。 第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。

天命:含有上天的意旨、自然的禀赋、人生的 责任和义务等多重含义。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”有:同“又”。

立:自立。

不惑:遇事不迷惑。

天命:含有上天的意旨、自然的禀赋、人生的 责任和义务等多重含义。

从心所欲不逾矩:从,遵从的意思;逾,越 过;矩,规矩。第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”翻译 先生说:“我十五岁开始专心求学,三十岁时能自立于世,四十岁时遇到事情没有疑惑,五十岁时知道了天命,六十岁时听别人的意见能够包容,七十岁时一切随心所欲,而不超出规矩。”第二则 子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”翻译 【赏析】这一则写出了孔子的早立志与好学。孔子十五岁立下了学习的志向,并且树立了终身学习的理想,然后坚持不懈地努力,终有所成。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,成为了一位大教育家、大思想家。第二则 【赏析】这一则写出了孔子的早立志与好学。孔子十五岁立下了学习的志向,并且树立了终身学习的理想,然后坚持不懈地努力,终有所成。正是通过刻苦的学习,孔子才掌握了渊博的知识,成为了一位大教育家、大思想家。

【感悟】“终身学习,便成天才”。 第二则第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。

女:同“汝”,你。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 由:姓仲名由,字子路。生于公元前542 年,孔子的学生,长期追随孔子。

女:同“汝”,你。

知:通“智”。第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 翻译 先生说:“由(即子路)!我教诲你的知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这种态度才是明智的啊!”第三则 子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。” 翻译 【赏析】孔子实事求是的精神。“知道就是知道,不知道就是不知道”,其实是很简单的一个道理,可当代社会偏偏就有很多人做不到。 第三则 【赏析】孔子实事求是的精神。“知道就是知道,不知道就是不知道”,其实是很简单的一个道理,可当代社会偏偏就有很多人做不到。

【感悟】“实事求是才是学习的正确态度。”? 第三则第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。

施劳:施,表白。劳,功劳。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 侍:服侍,站在旁边陪着尊贵者叫侍。

盍:何不。

敝:破、坏。

伐:夸耀。

施劳:施,表白。劳,功劳。

少者怀之:让少者得到关怀。第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“原车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 翻译 颜渊、子路立侍(在孔子旁)。先生说:“何不各自说说你们的志向?”子路说:“愿意把我的车马和衣服拿出来与朋友共同享用,用坏了也不觉得可惜。”颜渊说:“希望不夸耀自己的好处,不表白自己的功劳。”子路说:“希望听听您的志向!”先生说:“老人使他安逸,朋友使他信任我,少年人得到关怀。”第四则 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“原车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志!”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 翻译 【赏析】可见孔子的博爱精神。孔子希望“老有所终,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”? 第四则 【赏析】可见孔子的博爱精神。孔子希望“老有所终,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”?

【感悟】“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。 第四则第五则 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 翻译第五则 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。” 先生说:“知道它不如喜欢它,喜欢它不如以之为乐。”翻译 【赏析】孔子的乐学精神。“兴趣是最好的老师。”陶渊明也曾“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”喜欢读书便会甘之如饴;不喜欢读书,便味同嚼蜡。孔子正是因为乐读书,才会一生勤学不倦。 第五则 【赏析】孔子的乐学精神。“兴趣是最好的老师。”陶渊明也曾“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”喜欢读书便会甘之如饴;不喜欢读书,便味同嚼蜡。孔子正是因为乐读书,才会一生勤学不倦。

【感悟】“把学习当作一件幸福的事吧,你爱书,书也会爱你。” 第五则第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 知者:知,同“智”。第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 知者:知,同“智”。

乐:乐,喜爱。第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 翻译 先生说:“智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。”第六则 子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 翻译 【赏析】这则好像是用山水的比拟对仁者和智者作一个比较。他认为智者反应敏捷而又思想活跃,性情好动就像水不停地流一样。仁者仁慈宽容而不容易冲动,性情好静就像山一样稳重。“乐山乐水”不一定只是就性情而言,或许它更体现了一种人生价值观或者是生活态度。智者乐水,因为他们如水通过自身的流动滋润万物,且海纳百川;仁者乐山,因为他们如山,山虽不语却以自身的厚重令人高山仰止。 第六则 【赏析】这则好像是用山水的比拟对仁者和智者作一个比较。他认为智者反应敏捷而又思想活跃,性情好动就像水不停地流一样。仁者仁慈宽容而不容易冲动,性情好静就像山一样稳重。“乐山乐水”不一定只是就性情而言,或许它更体现了一种人生价值观或者是生活态度。智者乐水,因为他们如水通过自身的流动滋润万物,且海纳百川;仁者乐山,因为他们如山,山虽不语却以自身的厚重令人高山仰止。

【感悟】“知者善行若水,海纳百川;仁者厚德如山,容载万物。”第六则第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 饭疏食:饭,动词,吃。疏食即粗粮。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 饭疏食:饭,动词,吃。疏食即粗粮。

曲肱:肱,由肩至肘的部位,泛指胳膊。 曲肱,即弯着胳膊。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 翻译 先生说:“吃粗粮,喝水,弯起胳膊枕着头,快乐也在里头啊。不合乎“义”而获得的富贵,对我来说就像浮云一样。第七则 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 翻译 【赏析】孔子的“安贫乐道”。《论语》里还有这么一则:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”他极力赞扬颜回的安贫乐道,说他是真正的贤者。人人都希望过上幸福快乐的生活,而孔子认为幸福快乐只是一种感觉,与贫富没有关系,但同内心有关。而且孔子也认为不符合道德的荣华富贵他是不会接受的。第七则 【赏析】孔子的“安贫乐道”。《论语》里还有这么一则:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”他极力赞扬颜回的安贫乐道,说他是真正的贤者。人人都希望过上幸福快乐的生活,而孔子认为幸福快乐只是一种感觉,与贫富没有关系,但同内心有关。而且孔子也认为不符合道德的荣华富贵他是不会接受的。 【感悟】“自由的心灵不能被物质所困。” 第七则第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 坦,开朗,直率。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 坦荡荡:心胸宽广、开阔、容忍。 坦,开朗,直率。

长戚戚:经常忧愁、烦恼的样子。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 翻译 君子心胸开朗而宽广,小人总是忧愁、哀伤。第八则 子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 翻译 【赏析】孔子的坦荡胸怀。他认为君子不以物喜,不以己悲,乐天知命,坦荡自得。小人患得患失,斤斤计较,所以局促不安。 第八则 【赏析】孔子的坦荡胸怀。他认为君子不以物喜,不以己悲,乐天知命,坦荡自得。小人患得患失,斤斤计较,所以局促不安。

【感悟】“胸怀四海才能心宽天下”。 第八则第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。

目:具体的条目。目和纲相对。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 克己复礼:克己,克制自己。复礼,使自己的言行 符合于礼的要求。

一日:一旦,表假设。

归仁:归,归顺。仁,即仁道。

目:具体的条目。目和纲相对。

事:从事,照着去做。第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 翻译 颜渊问什么是“仁”。先生说:“克制自己的私心,使一切复归到礼就是仁。一旦克制自己的私心,使一切复归到礼,天下就称许为“仁”了。达到仁是出于自己的努力,难道是由别人吗?”颜渊说:“请问它的具体要点。”先生说:“不合乎礼不要看,不合乎礼不要听,不合乎礼不要说,不合乎礼不要动。”颜渊说:“我虽然不聪敏,愿意实践这几句话。”第九则 颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。” 翻译 【赏析】仁是孔子的人生哲学的基础,也是孔子伦理教育思想的根本。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。礼以仁为基础,以仁来维护,仁是内在的主体,礼是外在的功用,二者紧密结合。第九则 【赏析】仁是孔子的人生哲学的基础,也是孔子伦理教育思想的根本。在这里,孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。礼以仁为基础,以仁来维护,仁是内在的主体,礼是外在的功用,二者紧密结合。

【感悟】“谨于言,慎于行。”第九则第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 得:泛指对财货、名誉、地位、美色等的 贪欲。第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 翻译 孔子说:“君子有三件需要戒除的事:少年时,血气还没有固定,要戒除的是女色;等到壮年时,血气正旺盛,要戒除的是争斗;等到老了的时候,血气已经衰弱了,要戒除的是贪欲。”第十则 孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 翻译 【赏析】孔子的清心寡欲。沉迷美色、争强好斗、贪得无厌可能是人一生中最大的诱惑,如果不能克制自己或者自身欲望太强,就可能陷入欲望的沼泽,无法挣脱,愈陷愈深而无法自拔。 第十则 【赏析】孔子的清心寡欲。沉迷美色、争强好斗、贪得无厌可能是人一生中最大的诱惑,如果不能克制自己或者自身欲望太强,就可能陷入欲望的沼泽,无法挣脱,愈陷愈深而无法自拔。

【感悟】欲望是个深深的泥潭,在它面前,请停住你的脚步! 第十则? 君子和而不同,小人同而不和。

? 君子态度和顺,但不会苟同别人:小人容易附和别

人的意见,但其实不能与别人平和相处。

? 君子泰而不骄,小人骄而不泰。

? 君子泰然自若而不傲慢无礼,小人傲慢无礼而不泰

然自若。

? 君子喻于义,小人喻于利。

? 君子坦荡荡,小人长戚戚。

? 君子成人之美,不成人之恶。

? 君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

? 君子思念的是道德,小人思念的是乡土;君子想的

是法制,小人想的是恩惠。●课外延伸《论语》中有关“君子”语录? 君子疾没世而名不称焉。

? 积极修身求学,虽不求名而定能有美名,否则,

表明修身求学功夫没有做到,应该以之为耻。

? 君子病无能焉,不病人之不己知也。

? 君子不以言举人,不以人废言。

? 君子不以言论为举人标准,不以状貌为取人依据。

? 质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君

子。

? 一个人的内在质朴胜过外在的文采就会粗野,文

采胜过质朴就会浮华。只有文采和质朴配合恰

当,才是君子。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。” 译文:

先生说,智者喜欢水,仁者喜欢山;智者活跃,仁者沉静;智者快乐,仁者长寿。 这一段话,充满了辩证法,也是孔子对人的个性的深刻体悟,很能给人启迪。2004年江苏卷“山的沉稳,水的灵动”,也许我们每个人的生命都不可缺少,也许,并非每个人都能成为智者或者仁者,但是作为目标来追求,人生就会更加有意义。经典与高考作文优秀例文 “智者乐水,仁者乐山,智者动,仁者寿”。冯友兰先生曾经说过,属于海洋性文明的希腊文明,亦即西方文明,如同灵动的水,如同灵动的智者,追求变革,而属于大陆性文明的中国文明,却是一位长寿的“仁者”,是一座沉稳的大山,尊重传统,对“变”有天生的审慎。 永远的葱郁 永远的中国 的确,中华文明给人的印象的确如同一座大山,丰富、沉稳。但我认为,这种沉稳的背后是一种柔韧的弹性,是一种以最稳健的方式更新自己的能力。中华文明是山,但却是一座能在四季中更新自己,在风雨中永葆生机的山,真正的中国人,既是仁者,也是智者。 孔子是儒家学派的创始人,多年来许多人都认为,儒家学派的一大特点是保守、守旧,以上古为黄金岁月,只重视“先王之道”而不关注事物的变化,而孔子则是一个方正迂阔的学究。其实,“信而好古”的孔子是用自己对道德的理解,结合自己对时代的期望,对经典作了新的阐释的。他既将“如山”的仁作为最高的道德标准,也发出了那句令千古智者为之共鸣的“逝者如斯”;他不但极其诗意地阐释了“变”,而且身体力行,收受弟子,用实际行动改造灵魂。如果他畏惧“变化”,不相信事物有更新的可能,他就不会成为一位灵魂工程师,成为中国历史上的第一位教师。他作为中国哲人的独特之处在于,他的“变化”如同万物生长,是一种无声而自然的过程,他心目中理想的发展,不是斩断传统的脉络,而是以传统为根基,如山中树木,生长不息。 的确,在几千年的发展历程当中,中国文明曾经趋于保守与自闭。当西方探险者乘风破浪,开辟新时代时,中国人还无虑地生活在自己季季葱郁的“山林”中。但,正是这在稳健中求发展,在更新与生长中永葆特性的“山”的品质,使中国人在经历时代震荡后选择了有中国特色的稳定发展的道路,沧海桑田,古埃及的文明已凝固成阳光下无言的石柱,古印度的史迹早成为地底尘封绝缘的神秘印记,中国,这座沉稳的大山,却又一次给世界带来了喷涌而出的生机与绿意。我想,孔子不会惊讶,因为今日的中国仍是那座山,土底的沉淀仍是千年传统的精华,林间的长啸仍是当初的潇洒。中国是稳健中发展的仁者。山林间生命代代更迭,真正不变的,是生机,是百折不回呈现出绿色的能力。这,才是最大的智慧。寿哉,仁者!【点评】: 面对颇富哲理的作文题,小作者相当沉稳而又胸有成竹地选择了规范议论文的形式,颇有“我自岿然不动”的气度。 作者十分自信地确立了“中华文明”这个大主题,而且清醒地舍弃常规战术:拉长阵线,将“文明”的内涵作横向的铺展。作者机智地选择了最典型的事例,使得“文明”这个很大的、很抽象的、内涵极其丰富的概念有所附丽,议论时显得举重若轻。尤其是对中国文化母文化的创始人孔子的分析颇为精准,很有牵一发而动全身的功效。对东西方文明的比较也显示了作者开阔的视野和辩证的眼光。 这是一篇内涵丰富厚重、风格笃实大气的难得的佳作。 (卢惠红)?

同课章节目录