《大学》节选 经典课件(64张)

文档属性

| 名称 | 《大学》节选 经典课件(64张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-23 22:33:42 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

节选

芦衣顺母

闵损,字子骞,春秋时期鲁国人,孔子的弟子,在孔门中以德行与颜渊并称。孔子曾赞扬他说:“孝哉,闵子骞!”(《论语·先进》)。他生母早死,父亲娶 了后妻,又生了两个儿子。继母经常虐待他,冬天,两个弟弟穿着用棉花做的冬衣,却给他穿用芦花做的“棉衣”。一天,父亲出门,闵损牵车时因寒冷打颤,将绳子掉落地上,遭到父亲的斥责和鞭打,芦花随着打破的衣缝飞了出来,父亲方知闵损受到虐待。父亲返回家,要休逐后妻。闵损跪求父亲饶恕继母,说:“留下母亲只是我一个人受冷,休了母亲三个孩子都要挨冻。”父亲十分感动,就依了他。继母听说,悔恨知错,从此对待他如亲子。

曾国藩家风故事

说到家风家训,不得不提起近代的曾国藩。

曾国藩是近代湖湘文化的集大成者,他秉承儒家“修身齐家治国平天下”的信条,把“齐家”摆在突出位置,疏理治家方略,形成了以“书、蔬、鱼、猪、早、扫、考、宝”的八字诀,“尚廉、尚谦、尚劳”三致祥为核心的家教家风,使之世代子孙从中受益,尤其值得后人借鉴。曾国藩出身农家,俭朴习性跟随他始终。他自己所珍重的,也希望子孙能珍重。他在家书中写道:“居家之道,惟崇俭可以长久。”家传八字诀中,崇俭之意渗透其中。日常生活中,要求妻子欧阳夫人带领女儿、媳妇每日纺纱若干两,每年须做布鞋若干双;要求新媳妇进门,不管出身何门第,须下厨房熟悉家务;在出行上,要求家人不得借侯府之家摆阔气,“后辈子侄出门宜常走路,不可动用舆马”。据曾国藩小女回忆,她十几岁时随母到两江总督府,下边穿一条缀青边的黄绸裤,裤子的一个青色花边让父亲觉得太繁复、太华贵了,指责她不应该穿这样的裤子,赶快换掉,她赶紧回到房间换了一条没花边的绿裤子。可见曾国藩见不得繁复,见不得孩子身上带有太富贵的东西。他虽远在军中,但通过查看家里寄来的鞋袜、衣服、干菜等,时刻检验俭朴家风,家人不敢丝毫怠慢。

唐太宗李世民的治国之道

唐太宗李世民的治国之道,归根结底,便是“以民为本”。他即位之初,下令轻徭薄赋,让老百姓修养生息;他爱惜民力,从不轻易征发徭役;他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊利,有利于减轻人民负担。他从隋朝灭亡的原因中得到教训,充分认识到人民群众力量的伟大,非常重视老百姓的生活。他常说:“民,水也;君,舟也。水能载舟,亦能覆舟。” 他还特别重视人才。他认为只有选用大批具有真才实学的人,才能达到天下大治,因此他求贤若渴,凡是能够帮助他治国安邦的人,他都委以重任。在他统治期间,社会上涌现了大批的能人志士。正是这些栋梁之才,用他们的聪明才智,为“贞观之治”的形成做出了巨大的贡献

教学目标:

1. 借助工具上古疏通文意,掌握常见的文言词汇及重要意义。

2. 理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

3. 理解《大学》中的 “三纲”“八目”并了解这些内容之间的逻辑联系。

重点:借助工具上古疏通文意,掌握常见的文言词汇及重要意义。

理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

难点:理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

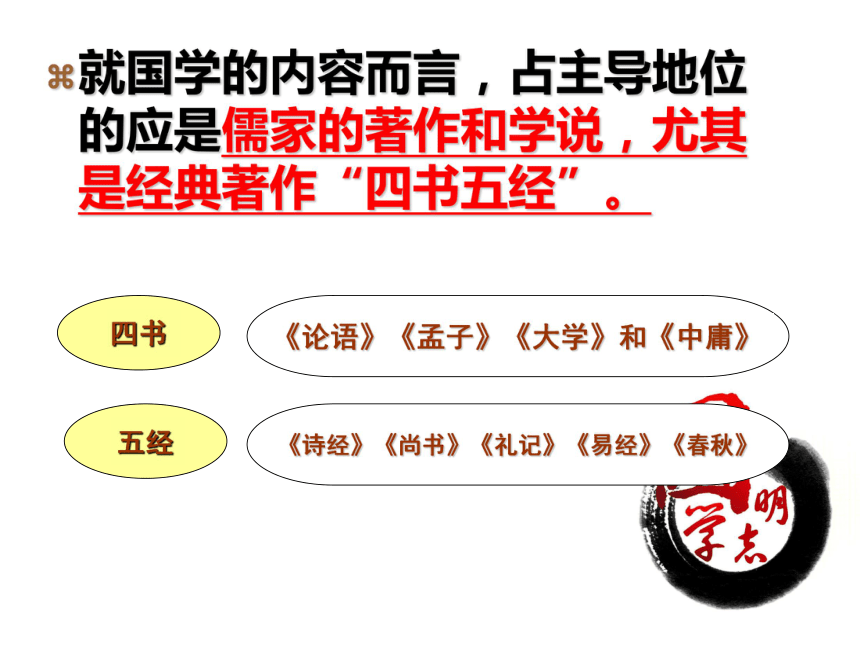

就国学的内容而言,占主导地位的应是儒家的著作和学说,尤其是经典著作“四书五经”。

四书

五经

《论语》《孟子》《大学》和《中庸》

《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》

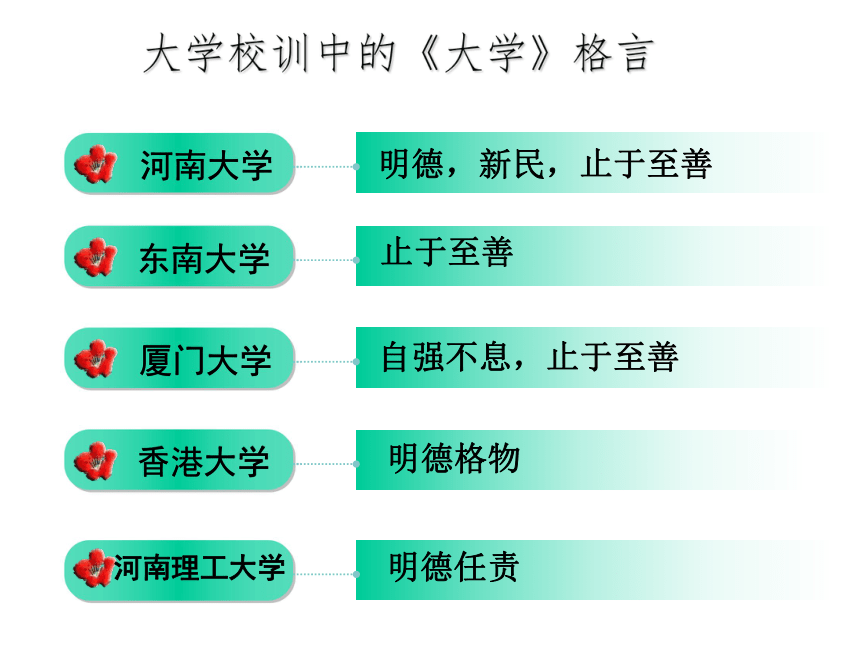

大学校训中的《大学》格言

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

节选

一、《大学》来源

儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。相传为曾子作,近代许多学者认为是秦汉之际儒家作品。

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》、《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

南宋朱熹把它与《论语》、《孟子》、《中庸》合称为“四书”。

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

二、《大学》地位

《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图示。

释题——大 学

1.大人之学

“大学”是对“小学”而言。古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的治国安邦学问。

2.博学

“民之俊秀,皆入大学”

(朱熹)

大学之道,在明明德,在亲民,

在止于至善。

第一段

宗旨

前一个“明”, “使……显明”。

后一个“明” ,美好。

“亲”应为“新”,使天下人去旧更新。

译文:

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到善的最高境界。

使人达到善的最高境界

“亲民”

程颐:“亲,当作新。”

朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字‘明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”

亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界。

明德

亲民

至善

美好的德行

使天下人去旧更新

达到善的最高境界

“青春是一

场无知的奔忙,

总会留下颠沛流离的伤。

我多么希望明天有太阳,

灼烧我那腐烂

的梦想。

青春是一场无知的奔忙,

总会留下颠沛流离的伤。

我多么希望明天有太阳,

灼烧我那腐烂的梦想。

不懂这大学之道的,不懂得独善其身的,代价将会是我们的梦想

古之欲明明德于天下者,先治其国;

欲治其国者,先齐其家;

欲齐其家者,先修其身;

欲修其身者,先正其心;

欲正其心者,先诚其意;

欲诚其意者,先致其知;

致知在格物。

使家庭、家族和和美美

修养自身的品性

使自己获得知识

探究事物原理

古代那些想把完美的德行昭示,阐明于天下的人,就要先治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要先端正自己的内心;要想端正自己的内心,先要使自己的心意诚实;要想使自己的心意诚实,先要获得知识;而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。

译文:

格物

平天下

治国

齐家

修身

致知

诚意

正心

条件关系

因果关系

物格而后知至;

知至而后意诚;

意诚而后心正;

心正而后身修;

身修而后家齐;

家齐而后国治;

国治而后天下平。

研究万物,推究事物的原理,然后才能获得知识;获得知识后心意才能诚实;心意诚实了,内心自然会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其

本乱而末治者, 否矣。其所厚者薄,而其所

薄者厚,未之有也!

一切

根本

枝末、枝节

所重视的反而薄弱

即“未有之也”。

没有这样的道理(事情、做法等)

上自君王,下至平民百姓,一律都要以修养品性为根本。根本问题没有抓好,而把其他枝节问题解决了,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情!

平天下

治国

齐家

修身

正心

诚意

致知

格物

使天下归于太平

治理国家

整治家庭

修养自身

端正内心

使心意诚实

获得知识

探究事物原理

大 学

修身

正心

诚意

致知

格物

内圣

若安天下,必先正其身心—吴兢《贞观政要》

万物皆备于我,反身而诚,乐莫大焉。—孟子

古人观于天地山川虫鱼鸟兽往往有得。—王安石

常玉不琢不成文章,君子不学不成其德 —董仲舒

吾日三省吾身—曾子

大 学

平天下

治国

齐家

修身

外王

天子

诸侯

大夫

士

庶人

大 学

士不可以不弘毅,任重而道远。(《论语·泰伯》)

自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。(《大学》)

修 身

士

文化贵族之没落者

平民之获得知识才艺者

士 阶 层

西周春秋,士是贵族的最低等级

战国时代,士是一个流动的阶层 凡有一德一艺者皆可称士

总结第一段

止于至善

明 德

新 民

正心

格

物

致知

诚意

修身

齐家

治国

平天下

平天下

大 学

乾隆接见英国使臣马嘎尔尼

天下

世界

当“天下”遭遇“世界”

本段是《礼记》中的《大学》篇的经文,共205字;后面还有五段,是后人的传文,即后人对经文的解释。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,

如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。

小人闲居为不善,无所不至;见君子而后厌

然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其

肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也。

第二段

使意念真诚

厌恶;不好

喜爱;美好;容貌

同“慊”,满足、满意

在独自一人的时候要谨慎不苟

独自呆着的时候

躲躲闪闪的神态

使显明,标榜

好像……一样

内心

【译文】 所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己。就像厌恶臭味,就像喜爱美丽的容貌,[一样自然真实],这叫自我满足。所以君子独处时,也要使自己的行为谨慎一丝不苟。小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一看见君子就躲躲闪闪,掩饰自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样。掩饰的做法,又有什么益处呢?这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况。

第二段:

通过“慎独”来谈“诚意”。

越是没外人监督,越能严格要求自己谨慎行事。

要想人不知,除非己莫为。

“君子慎其独,非特显明之处是如此,虽至微至隐,人所不知之地,亦常慎之,小处如此,大处亦如此;明显处如此,隐微处亦如此,表里内外,粗精隐显,无不慎之,方谓‘诚其意’。”

南宋 朱熹

勿以恶小而为之,

勿以善小而不为。

梨虽无主,我心有主

元代大学者许衡一日外出,因为天气炎热,口渴难耐。正好路边有棵梨树,行人纷纷去摘梨解渴,只有许衡一人不为所动。于是,有人问他:“为什么你不摘梨吃?”许衡说:“不是自己的梨,怎么可以随便乱摘呢?”那人便笑他迂腐:“世道这么乱,管它是谁的梨。”许衡答道:“梨虽无主,我心有主。”

“慎独”经典材料:

坐怀不乱

鲁国人柳下惠,姓展名禽。相传在一个寒冷的夜晚,柳下惠宿于郭门。有一个没有住处的妇子来投宿,柳下惠恐她冻死,叫她坐在怀里,解开外衣把她裹紧,同坐了一夜,一直到第二天天亮并没发生非礼行为。于是柳下惠就被誉为“坐怀不乱”的正人君子。

“慎独”经典材料:

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,

则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知

其味。此谓修身在正其心。

愤怒

第三段

应为“心”

正位

美味令人多食;

美色令人多欲;

美声令人多听;

美物令人多贪。

【译文】

之所以说修养自身的关键在于端正自己的内心,是因为,内心有愤怒就不能够端正;内心有恐惧就不能够端正;内心有喜好就不能够端正;心有忧虑就不能够端正。内心如果不在正位,那么虽然在看,但看不见东西;虽然在听,但却不见声音;虽然在吃食物,但辨不出滋味。这就是说修身的关键在于端正自己的内心。

第三段:

修身的关键在于正心。

有所忿懥,则不得其正;、

有所恐惧,则不得其正;

有所好乐,则不得其正;

有所忧患,则不得其正。

正其心——

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

诸葛亮 《戒子书》

淡泊宁静

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱

而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而

辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟

焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜

矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知

其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

第四段

即“于”,对于

偏颇,偏向

同情,怜悯

骄傲;怠慢

大,茂盛

译文: 之所以说整治家庭的关键在于修养自身,是因为,人们对于他们亲近相爱的人会有偏爱;对于鄙视讨厌的人多有偏见;对于自己畏惧敬重的人多有偏爱;对于他们怜悯同情的人多有偏私;对于他们认为怠慢失礼的人多有偏见。所以,在喜好某个人的同时,能知道他的不足,在厌恶某个人的同时,能够了解他的长处,这种人普天之下实在少见!因此有谚语说:“没有一个人知道自己子女的毛病,(贪得的人)不满足于已经长势很旺的禾苗。”这就是说,不修养自身就无法整治自己的家庭。

第四段:

齐家的关键是克服感情上的偏私。

正因为家与自身密切,所以才有如何克服感情偏私的问题。 中国人常说:“家和万事兴。” 美国人说,“家是父亲的王国,母亲的世界,儿童的乐园。” 德国人说:“人无国王、庶民之分,只要家有和平,便是最幸 福的人。” 法国人说得更好:“对于亚当而言,天堂是他的家;然而对于亚当的后裔而言,家是他们的天堂。” 如果不排除偏私之见,修身正己以正人,就不能管理好这个你所拥有的天堂和乐园。”

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教

人者,无之。故君子不出家而成教于国:孝

者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,

所以使众也。一家仁,一国兴仁;一家让,

一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。

第五段

悌,弟弟应该绝对服从哥哥

父母爱子女

作用

此谓一言偾事,一人定国。尧、舜帅天下以

仁,而民从之;桀、纣帅天下以暴,而民从

之。其所令反其所好,而民不从。是故君子

有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所

藏乎身不恕,而能喻诸人者,未之有也。故

治国在齐其家。

败,坏

率领,统帅

“之于”的合音

恕道。孔子说:“己所不欲,勿施于人。”意思是说,自己不想做的,也不要让别人去做,这种推己及人,将心比己的品德就是儒学所倡导的恕道。

开导

【译文】

之所以说治理好国家必须先整治好自己的家庭,是因为,不能管教好家人而能管教好别人的事情,不曾有过,所以,君子不必越出自己的家族,就可以推广教化于全国。对父母的孝顺可以用于侍奉君主;对兄长的恭敬可以用于侍奉尊长;对子女的慈爱可以用于统治民众。一家讲究仁义,整个国家都会崇尚仁义;一家谦让相敬,整个国家都会谦让相敬;(统治者)一人贪婪暴戾,全国都会群起作乱。它的作用就是这样,这就叫做:一句话可以败化事业,一个人可以安定整个国家。

尧、舜用仁爱来引导天下,老百姓就跟随他们而追求仁义;桀、纣用暴虐来统治天下,老百姓就跟着凶暴。统治者形式上的命令与自己实际的嗜好相反,那么民众是不会听从这种命令的。因此,君子自己做到善,然后再要求别人做到;首先不做坏事,然后再去批评责备他人。假如自己不讲恕道,推己及人,而想使其他人明白善恶的道理,这是完全不可能的事情,所以讲,治国的前提在于整治好自己的家庭。

第五段:

治国必先齐家。

“国家” ,仅从语词关系来看,国和家的关系就是如此血肉相连,密不可分;尤其是在以家族为中心的宗法制社会时代,家是一个小小的王国,家长就是它的国王;国是一个大大的家,国王就是它的家长。

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴

孝;上长长而民兴弟;上恤孤而民不倍。是

以君子有絜矩之道也。道得众则得国,失众

则失国。是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者,本也;财者,末也。

第六段

“老”,动词 / 名词,把老人当作老人看待

“长”,动词/名词,把长辈当作长辈看待

体恤,周济

幼年丧失父的人

通“背”,背弃

量度

画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则

乃,才

之所以说使天下归于太平要治理好自己的国家,是因为,在上位的人尊敬老人,老百姓就会孝顺自己的父母,在上位的人尊重长辈,老百姓就会尊重兄长;在上位的人体恤救济孤儿,老百姓就不会背离这种做法。所以,君子具有道德上的示范作用。得到民心就能得到国家,失去民心就会失去国家。所以,品德高尚的人首先注重修养德行。有德行才会有人拥护,有人拥护才能拥有土地,有土地才会有财富,有财富才能供给使用,美德是根本,财富是枝末。

译文:

第六段:

在“平天下在治其国”的主题下,具体阐述君子的示范作用、民心的重要、德行的重要。

内容归纳

1.经文部分 ,提出三纲八目。

2.解释如何“诚其意”。

3.从反面说明如何“正心”和“修身”。

4.从反面说明如何“修身”和“齐家”。

5.解释“齐家”和“治国”。

6.解释“治国”和“平天下”。

八 条 目 关 系

正心、诚意、格物、致知、

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

内圣:内在的心性修养

外王:外在的功业建树

梁启超《庄子·天下篇释义》:“内圣外王之道”一语包举中国学术之全体,其旨归在于内足以资修养而外足以经世。

冯友兰《新原道·绪论》:在中国哲学中,无论哪一派哪一家,都自以为是讲内圣外王之道。

我们可以看到,在公共场所,人们肆意地高声喧哗和乱吐乱扔;在公共汽车门口,人们相互拥挤;在经济交往中,虚假广告满天飞,坑蒙拐骗、假冒伪劣商品无所不在开车不愿礼让,都想抢先争道,不懂得与人方便与己也方便的道理;乘公交车不排队、争先恐后抢位置;不懂照顾老弱病残者;只注重小家庭的卫生和美化,而随意糟蹋公共卫生;在开会、看文艺演出时使用手机或电话,甚至打游戏、睡觉;看望朋友、同事、上司不预约时间;接电话不愿先报自己的姓名;至于随地吐痰、乱丢垃圾、说脏话恶语、在公共场合大声喧哗者更是常见。

节选

芦衣顺母

闵损,字子骞,春秋时期鲁国人,孔子的弟子,在孔门中以德行与颜渊并称。孔子曾赞扬他说:“孝哉,闵子骞!”(《论语·先进》)。他生母早死,父亲娶 了后妻,又生了两个儿子。继母经常虐待他,冬天,两个弟弟穿着用棉花做的冬衣,却给他穿用芦花做的“棉衣”。一天,父亲出门,闵损牵车时因寒冷打颤,将绳子掉落地上,遭到父亲的斥责和鞭打,芦花随着打破的衣缝飞了出来,父亲方知闵损受到虐待。父亲返回家,要休逐后妻。闵损跪求父亲饶恕继母,说:“留下母亲只是我一个人受冷,休了母亲三个孩子都要挨冻。”父亲十分感动,就依了他。继母听说,悔恨知错,从此对待他如亲子。

曾国藩家风故事

说到家风家训,不得不提起近代的曾国藩。

曾国藩是近代湖湘文化的集大成者,他秉承儒家“修身齐家治国平天下”的信条,把“齐家”摆在突出位置,疏理治家方略,形成了以“书、蔬、鱼、猪、早、扫、考、宝”的八字诀,“尚廉、尚谦、尚劳”三致祥为核心的家教家风,使之世代子孙从中受益,尤其值得后人借鉴。曾国藩出身农家,俭朴习性跟随他始终。他自己所珍重的,也希望子孙能珍重。他在家书中写道:“居家之道,惟崇俭可以长久。”家传八字诀中,崇俭之意渗透其中。日常生活中,要求妻子欧阳夫人带领女儿、媳妇每日纺纱若干两,每年须做布鞋若干双;要求新媳妇进门,不管出身何门第,须下厨房熟悉家务;在出行上,要求家人不得借侯府之家摆阔气,“后辈子侄出门宜常走路,不可动用舆马”。据曾国藩小女回忆,她十几岁时随母到两江总督府,下边穿一条缀青边的黄绸裤,裤子的一个青色花边让父亲觉得太繁复、太华贵了,指责她不应该穿这样的裤子,赶快换掉,她赶紧回到房间换了一条没花边的绿裤子。可见曾国藩见不得繁复,见不得孩子身上带有太富贵的东西。他虽远在军中,但通过查看家里寄来的鞋袜、衣服、干菜等,时刻检验俭朴家风,家人不敢丝毫怠慢。

唐太宗李世民的治国之道

唐太宗李世民的治国之道,归根结底,便是“以民为本”。他即位之初,下令轻徭薄赋,让老百姓修养生息;他爱惜民力,从不轻易征发徭役;他还下令合并州县,革除“民少吏多”的弊利,有利于减轻人民负担。他从隋朝灭亡的原因中得到教训,充分认识到人民群众力量的伟大,非常重视老百姓的生活。他常说:“民,水也;君,舟也。水能载舟,亦能覆舟。” 他还特别重视人才。他认为只有选用大批具有真才实学的人,才能达到天下大治,因此他求贤若渴,凡是能够帮助他治国安邦的人,他都委以重任。在他统治期间,社会上涌现了大批的能人志士。正是这些栋梁之才,用他们的聪明才智,为“贞观之治”的形成做出了巨大的贡献

教学目标:

1. 借助工具上古疏通文意,掌握常见的文言词汇及重要意义。

2. 理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

3. 理解《大学》中的 “三纲”“八目”并了解这些内容之间的逻辑联系。

重点:借助工具上古疏通文意,掌握常见的文言词汇及重要意义。

理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

难点:理解文章中的思想,并探讨这些思想的现代意义。

就国学的内容而言,占主导地位的应是儒家的著作和学说,尤其是经典著作“四书五经”。

四书

五经

《论语》《孟子》《大学》和《中庸》

《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》

大学校训中的《大学》格言

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

节选

一、《大学》来源

儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。相传为曾子作,近代许多学者认为是秦汉之际儒家作品。

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》、《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

南宋朱熹把它与《论语》、《孟子》、《中庸》合称为“四书”。

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

二、《大学》地位

《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图示。

释题——大 学

1.大人之学

“大学”是对“小学”而言。古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的治国安邦学问。

2.博学

“民之俊秀,皆入大学”

(朱熹)

大学之道,在明明德,在亲民,

在止于至善。

第一段

宗旨

前一个“明”, “使……显明”。

后一个“明” ,美好。

“亲”应为“新”,使天下人去旧更新。

译文:

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧图新,在于使人达到善的最高境界。

使人达到善的最高境界

“亲民”

程颐:“亲,当作新。”

朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字‘明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”

亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界。

明德

亲民

至善

美好的德行

使天下人去旧更新

达到善的最高境界

“青春是一

场无知的奔忙,

总会留下颠沛流离的伤。

我多么希望明天有太阳,

灼烧我那腐烂

的梦想。

青春是一场无知的奔忙,

总会留下颠沛流离的伤。

我多么希望明天有太阳,

灼烧我那腐烂的梦想。

不懂这大学之道的,不懂得独善其身的,代价将会是我们的梦想

古之欲明明德于天下者,先治其国;

欲治其国者,先齐其家;

欲齐其家者,先修其身;

欲修其身者,先正其心;

欲正其心者,先诚其意;

欲诚其意者,先致其知;

致知在格物。

使家庭、家族和和美美

修养自身的品性

使自己获得知识

探究事物原理

古代那些想把完美的德行昭示,阐明于天下的人,就要先治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要先端正自己的内心;要想端正自己的内心,先要使自己的心意诚实;要想使自己的心意诚实,先要获得知识;而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。

译文:

格物

平天下

治国

齐家

修身

致知

诚意

正心

条件关系

因果关系

物格而后知至;

知至而后意诚;

意诚而后心正;

心正而后身修;

身修而后家齐;

家齐而后国治;

国治而后天下平。

研究万物,推究事物的原理,然后才能获得知识;获得知识后心意才能诚实;心意诚实了,内心自然会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其

本乱而末治者, 否矣。其所厚者薄,而其所

薄者厚,未之有也!

一切

根本

枝末、枝节

所重视的反而薄弱

即“未有之也”。

没有这样的道理(事情、做法等)

上自君王,下至平民百姓,一律都要以修养品性为根本。根本问题没有抓好,而把其他枝节问题解决了,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情!

平天下

治国

齐家

修身

正心

诚意

致知

格物

使天下归于太平

治理国家

整治家庭

修养自身

端正内心

使心意诚实

获得知识

探究事物原理

大 学

修身

正心

诚意

致知

格物

内圣

若安天下,必先正其身心—吴兢《贞观政要》

万物皆备于我,反身而诚,乐莫大焉。—孟子

古人观于天地山川虫鱼鸟兽往往有得。—王安石

常玉不琢不成文章,君子不学不成其德 —董仲舒

吾日三省吾身—曾子

大 学

平天下

治国

齐家

修身

外王

天子

诸侯

大夫

士

庶人

大 学

士不可以不弘毅,任重而道远。(《论语·泰伯》)

自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。(《大学》)

修 身

士

文化贵族之没落者

平民之获得知识才艺者

士 阶 层

西周春秋,士是贵族的最低等级

战国时代,士是一个流动的阶层 凡有一德一艺者皆可称士

总结第一段

止于至善

明 德

新 民

正心

格

物

致知

诚意

修身

齐家

治国

平天下

平天下

大 学

乾隆接见英国使臣马嘎尔尼

天下

世界

当“天下”遭遇“世界”

本段是《礼记》中的《大学》篇的经文,共205字;后面还有五段,是后人的传文,即后人对经文的解释。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,

如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也。

小人闲居为不善,无所不至;见君子而后厌

然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其

肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也。

第二段

使意念真诚

厌恶;不好

喜爱;美好;容貌

同“慊”,满足、满意

在独自一人的时候要谨慎不苟

独自呆着的时候

躲躲闪闪的神态

使显明,标榜

好像……一样

内心

【译文】 所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己。就像厌恶臭味,就像喜爱美丽的容貌,[一样自然真实],这叫自我满足。所以君子独处时,也要使自己的行为谨慎一丝不苟。小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一看见君子就躲躲闪闪,掩饰自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样。掩饰的做法,又有什么益处呢?这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况。

第二段:

通过“慎独”来谈“诚意”。

越是没外人监督,越能严格要求自己谨慎行事。

要想人不知,除非己莫为。

“君子慎其独,非特显明之处是如此,虽至微至隐,人所不知之地,亦常慎之,小处如此,大处亦如此;明显处如此,隐微处亦如此,表里内外,粗精隐显,无不慎之,方谓‘诚其意’。”

南宋 朱熹

勿以恶小而为之,

勿以善小而不为。

梨虽无主,我心有主

元代大学者许衡一日外出,因为天气炎热,口渴难耐。正好路边有棵梨树,行人纷纷去摘梨解渴,只有许衡一人不为所动。于是,有人问他:“为什么你不摘梨吃?”许衡说:“不是自己的梨,怎么可以随便乱摘呢?”那人便笑他迂腐:“世道这么乱,管它是谁的梨。”许衡答道:“梨虽无主,我心有主。”

“慎独”经典材料:

坐怀不乱

鲁国人柳下惠,姓展名禽。相传在一个寒冷的夜晚,柳下惠宿于郭门。有一个没有住处的妇子来投宿,柳下惠恐她冻死,叫她坐在怀里,解开外衣把她裹紧,同坐了一夜,一直到第二天天亮并没发生非礼行为。于是柳下惠就被誉为“坐怀不乱”的正人君子。

“慎独”经典材料:

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,

则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知

其味。此谓修身在正其心。

愤怒

第三段

应为“心”

正位

美味令人多食;

美色令人多欲;

美声令人多听;

美物令人多贪。

【译文】

之所以说修养自身的关键在于端正自己的内心,是因为,内心有愤怒就不能够端正;内心有恐惧就不能够端正;内心有喜好就不能够端正;心有忧虑就不能够端正。内心如果不在正位,那么虽然在看,但看不见东西;虽然在听,但却不见声音;虽然在吃食物,但辨不出滋味。这就是说修身的关键在于端正自己的内心。

第三段:

修身的关键在于正心。

有所忿懥,则不得其正;、

有所恐惧,则不得其正;

有所好乐,则不得其正;

有所忧患,则不得其正。

正其心——

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

诸葛亮 《戒子书》

淡泊宁静

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱

而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而

辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟

焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜

矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知

其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

第四段

即“于”,对于

偏颇,偏向

同情,怜悯

骄傲;怠慢

大,茂盛

译文: 之所以说整治家庭的关键在于修养自身,是因为,人们对于他们亲近相爱的人会有偏爱;对于鄙视讨厌的人多有偏见;对于自己畏惧敬重的人多有偏爱;对于他们怜悯同情的人多有偏私;对于他们认为怠慢失礼的人多有偏见。所以,在喜好某个人的同时,能知道他的不足,在厌恶某个人的同时,能够了解他的长处,这种人普天之下实在少见!因此有谚语说:“没有一个人知道自己子女的毛病,(贪得的人)不满足于已经长势很旺的禾苗。”这就是说,不修养自身就无法整治自己的家庭。

第四段:

齐家的关键是克服感情上的偏私。

正因为家与自身密切,所以才有如何克服感情偏私的问题。 中国人常说:“家和万事兴。” 美国人说,“家是父亲的王国,母亲的世界,儿童的乐园。” 德国人说:“人无国王、庶民之分,只要家有和平,便是最幸 福的人。” 法国人说得更好:“对于亚当而言,天堂是他的家;然而对于亚当的后裔而言,家是他们的天堂。” 如果不排除偏私之见,修身正己以正人,就不能管理好这个你所拥有的天堂和乐园。”

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教

人者,无之。故君子不出家而成教于国:孝

者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,

所以使众也。一家仁,一国兴仁;一家让,

一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。

第五段

悌,弟弟应该绝对服从哥哥

父母爱子女

作用

此谓一言偾事,一人定国。尧、舜帅天下以

仁,而民从之;桀、纣帅天下以暴,而民从

之。其所令反其所好,而民不从。是故君子

有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所

藏乎身不恕,而能喻诸人者,未之有也。故

治国在齐其家。

败,坏

率领,统帅

“之于”的合音

恕道。孔子说:“己所不欲,勿施于人。”意思是说,自己不想做的,也不要让别人去做,这种推己及人,将心比己的品德就是儒学所倡导的恕道。

开导

【译文】

之所以说治理好国家必须先整治好自己的家庭,是因为,不能管教好家人而能管教好别人的事情,不曾有过,所以,君子不必越出自己的家族,就可以推广教化于全国。对父母的孝顺可以用于侍奉君主;对兄长的恭敬可以用于侍奉尊长;对子女的慈爱可以用于统治民众。一家讲究仁义,整个国家都会崇尚仁义;一家谦让相敬,整个国家都会谦让相敬;(统治者)一人贪婪暴戾,全国都会群起作乱。它的作用就是这样,这就叫做:一句话可以败化事业,一个人可以安定整个国家。

尧、舜用仁爱来引导天下,老百姓就跟随他们而追求仁义;桀、纣用暴虐来统治天下,老百姓就跟着凶暴。统治者形式上的命令与自己实际的嗜好相反,那么民众是不会听从这种命令的。因此,君子自己做到善,然后再要求别人做到;首先不做坏事,然后再去批评责备他人。假如自己不讲恕道,推己及人,而想使其他人明白善恶的道理,这是完全不可能的事情,所以讲,治国的前提在于整治好自己的家庭。

第五段:

治国必先齐家。

“国家” ,仅从语词关系来看,国和家的关系就是如此血肉相连,密不可分;尤其是在以家族为中心的宗法制社会时代,家是一个小小的王国,家长就是它的国王;国是一个大大的家,国王就是它的家长。

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴

孝;上长长而民兴弟;上恤孤而民不倍。是

以君子有絜矩之道也。道得众则得国,失众

则失国。是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者,本也;财者,末也。

第六段

“老”,动词 / 名词,把老人当作老人看待

“长”,动词/名词,把长辈当作长辈看待

体恤,周济

幼年丧失父的人

通“背”,背弃

量度

画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则

乃,才

之所以说使天下归于太平要治理好自己的国家,是因为,在上位的人尊敬老人,老百姓就会孝顺自己的父母,在上位的人尊重长辈,老百姓就会尊重兄长;在上位的人体恤救济孤儿,老百姓就不会背离这种做法。所以,君子具有道德上的示范作用。得到民心就能得到国家,失去民心就会失去国家。所以,品德高尚的人首先注重修养德行。有德行才会有人拥护,有人拥护才能拥有土地,有土地才会有财富,有财富才能供给使用,美德是根本,财富是枝末。

译文:

第六段:

在“平天下在治其国”的主题下,具体阐述君子的示范作用、民心的重要、德行的重要。

内容归纳

1.经文部分 ,提出三纲八目。

2.解释如何“诚其意”。

3.从反面说明如何“正心”和“修身”。

4.从反面说明如何“修身”和“齐家”。

5.解释“齐家”和“治国”。

6.解释“治国”和“平天下”。

八 条 目 关 系

正心、诚意、格物、致知、

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

内圣:内在的心性修养

外王:外在的功业建树

梁启超《庄子·天下篇释义》:“内圣外王之道”一语包举中国学术之全体,其旨归在于内足以资修养而外足以经世。

冯友兰《新原道·绪论》:在中国哲学中,无论哪一派哪一家,都自以为是讲内圣外王之道。

我们可以看到,在公共场所,人们肆意地高声喧哗和乱吐乱扔;在公共汽车门口,人们相互拥挤;在经济交往中,虚假广告满天飞,坑蒙拐骗、假冒伪劣商品无所不在开车不愿礼让,都想抢先争道,不懂得与人方便与己也方便的道理;乘公交车不排队、争先恐后抢位置;不懂照顾老弱病残者;只注重小家庭的卫生和美化,而随意糟蹋公共卫生;在开会、看文艺演出时使用手机或电话,甚至打游戏、睡觉;看望朋友、同事、上司不预约时间;接电话不愿先报自己的姓名;至于随地吐痰、乱丢垃圾、说脏话恶语、在公共场合大声喧哗者更是常见。

同课章节目录