高三历史一轮复习1.1《古代中国的政治制度》 优秀课件(64张ppt)

文档属性

| 名称 | 高三历史一轮复习1.1《古代中国的政治制度》 优秀课件(64张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-04-24 14:40:48 | ||

图片预览

文档简介

课件64张PPT。专题一 古代中国的政治制度宋元明清隋魏晋南北朝秦夏商唐五代十国中国早期政治制度专制主义中央集权制度分封制宗法制皇帝制郡县制州刺史三省

六部制二府

三司制设内阁废丞相军机处行省制中书省

枢密院郡国并行西周夏东周夏专制主义中央集权汉内外朝第1课 中国早期政治制度的特点▲考试内容:

1.分封制和宗法制的基本内容(b)

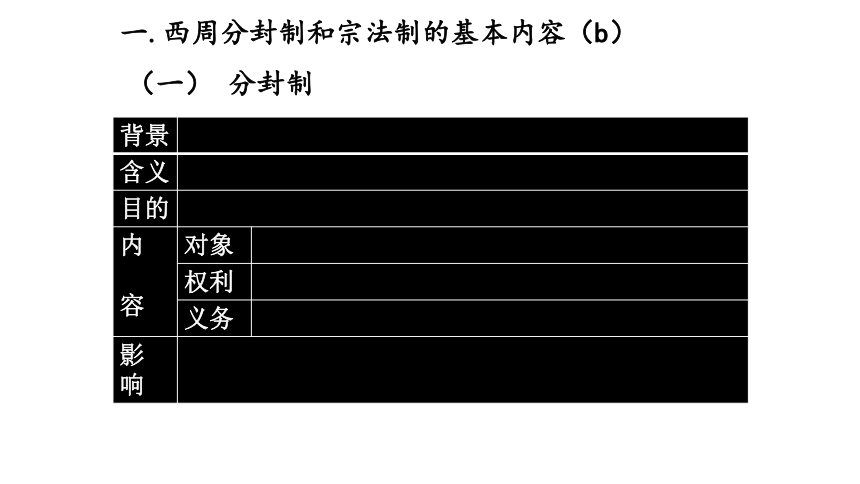

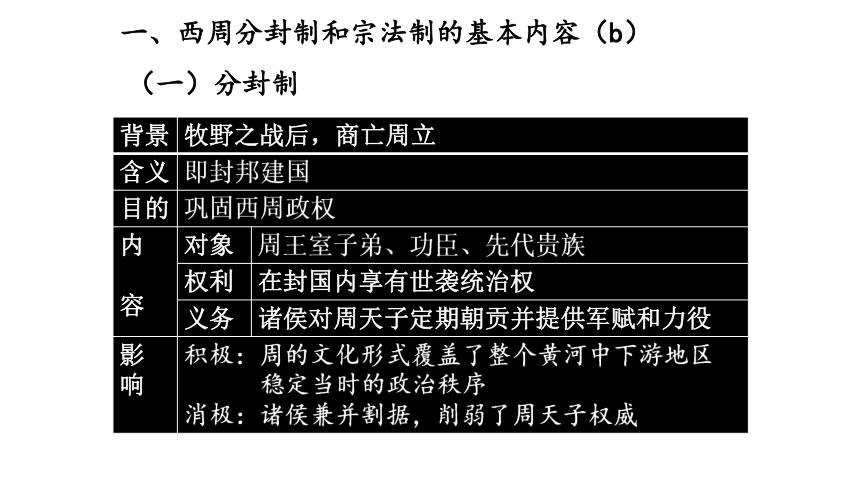

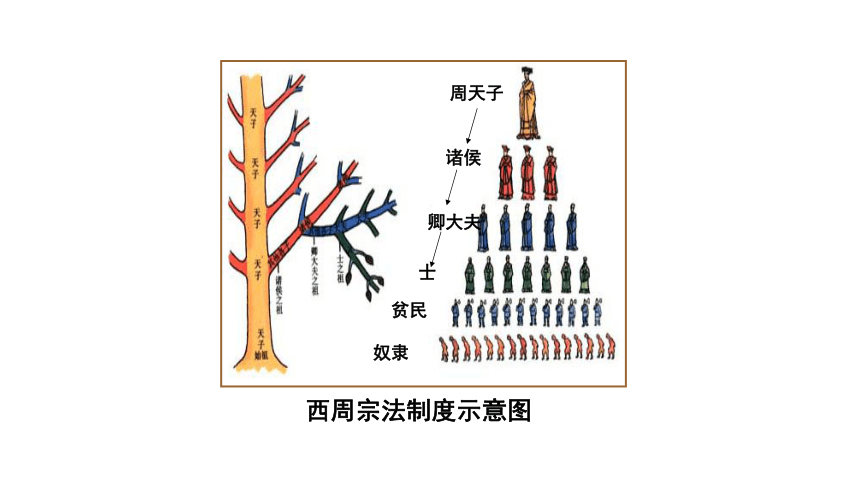

2.中国早期政治制度的特点(c)一.西周分封制和宗法制的基本内容(b)(一) 分封制一、西周分封制和宗法制的基本内容(b)(一)分封制▲主要封国(二)宗法制 1.含义:

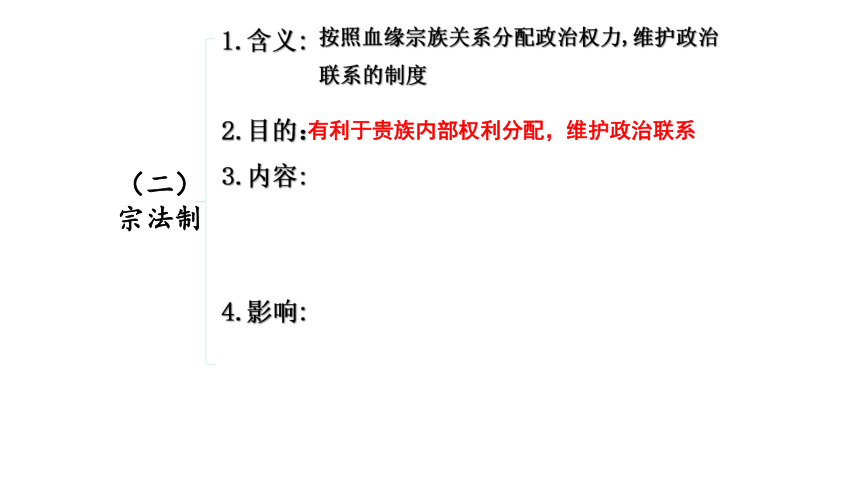

2.目的:

3.内容:

4.影响:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度有利于贵族内部权利分配,维护政治联系(二)宗法制 1.含义:

2.目的:

3.内容:

4.影响:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度有利于贵族内部权力分配,维护政治联系①核心特点:嫡长子继承制

②大小宗关系相对,小宗服从大宗

③由血缘关系的亲疏,形成了“周天子-诸侯-卿大夫-士”由宗法关系决定的等级①对西周:形成“周天子-诸侯-卿大夫-士”的等级秩序,有利于统治阶级内部的稳定。

②对后世:对中国社会结构产生了重大影响,其内涵仍体现在我们的日常生活和观念中,尊卑观念以及宗派分裂势力与民主法治相悖。如“家国同治”的政治理念,修族谱、建祠堂、敬祖宗、承父姓等社会习俗,家和万事兴、“忠”“孝”伦理观念等西周宗法制度示意图▲分封制与宗法制的关系

互为表里,相辅相成

宗法制是内在的纽带,分封制是政治表现二、早期(夏商周)政治制度的特点?(c)占卜用的龟甲甲骨文卜辞特点一:神权与王权相结合。特点三:以血缘关系为纽带形成国家政治结构。分封制下诸侯在封国内有世袭统治权“家天下”;宗法制与分封制占卜决策▲主要封国第2课 走向“大一统”的秦汉政治▲考试内容:

1.秦的统一 (b)

2.郡县制和皇帝制度的建立 (b)一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

寿春临淄邯郸大梁郑蓟勃海海东河水水汾咸阳策略:远交近攻一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

①概况:公元前230年至公元前221年,秦国相继攻灭东方六国(韩-赵-魏-楚-燕-齐)

②意义:建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的的王朝——秦王朝。

2.开拓疆土:“四海一”

①概况匈 奴东 胡羌南 越东 越渤海河 套辽东郡陇西郡桂林郡南海郡象郡咸阳河河水黄水水水水湘江淮离临洮秦蒙恬秦朝都城秦收复河套地区及统一越族路线秦朝疆域秦始皇嬴政像秦朝疆域一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

①概况:公元前230年至公元前221年,秦国相继攻灭东方六国(韩-赵-魏-楚-燕-齐)

②意义:结束了春秋战国以来长期的战乱,建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的的秦王朝。

2.开拓疆土“四海一”

①概况

北击匈奴,收复河套,修筑长城和“直道”;

开灵渠,平定岭南,置郡,这是岭南归入中央王朝的开端;

开辟五尺道,平定西南夷,任命官吏,这是该地区进入中原统一政权版图的开始。

②意义:扩大了统一帝国的规模,推动了中华民族多元一体格局的形成。 长城西起临洮,东至辽东。

疆域东至东海,西至陇西,南至南海,北至长城标志着君主专制中央集权制度的建立二、秦朝君主专制中央集权制度的建立(一)郡县制

b1.起源:

2.推广:

3.内容

4.特点:

5.影响:春秋战国时期出现秦统一后推行全国 ①设郡县两级

②郡直属于中央,县隶属于郡,县下设“乡”“里”两级地方基层行政机构和负责地方治安兼管公文传递的“亭”

③少数民族聚居地设“道”,与“县”同级①形成了中央垂直管理地方的形式。

②郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭。是中央集权制形成过程中的重要环节

是官僚政治取代贵族政治的重要标志

强干弱枝,有利于国家统一避免割据,但高度集权于皇帝,也造成很多负面影响。郡县制是对分封制的根本否定,而不是继承和发展。

(二)

皇帝制度

b

秦王嬴政统一六国后,采用“皇帝”称号,自称“始皇帝” 1.确立:

2.特点皇位世袭、皇帝至尊、皇权至上

(三)

三公九卿制

丞相:分左右,协助皇帝处理政事

太尉:军事

御史大夫:监察▲考试内容:

1.汉朝州刺史的设置 (b)

2.唐朝三省六部制(b)

3.宋朝分割相权(b)

4.元朝的行省制度 (b)?

5.中国古代中央政治制度和地方管理制度演变的特点(d)第3课 君主专制政体的演进

(一)汉朝州刺史的设置 (b)

1.设置:汉武帝时

2.目的: 监察地方政治,加强中央对地方的控制

(二)唐朝三省六部制(b)

1.设置:

中央设中书省、门下省和尚书省三省,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部;三省最高长官都是宰相。在门下省设政事堂,作为三省宰相共同议定军国大政的场所。

2.意义:

①三省六部职司划分明确,提高了行政效能,加强了中央统治力量;

②三省分权,削弱了相权,加强了皇权。

③是中国古代政治制度的重大创造。 误区提醒:三省六部制与近代西方三权分立

1.相似点:

形式上都体现了分权

2.本质不同:

三省六部制的分权目的在于削弱相权、强化皇权专制;

西方三权分立是通过分权防止权力集中、维护民主。历史图册P5(一)汉朝州刺史的设置 (b)

(二)唐朝三省六部制(b)

(三)宋朝分割相权(b)

设中书门下(习称政事堂)为行政机构,职务相当于宰相。

增设“参知政事”作为副宰相,分散相权。

设枢密院管军事;设三司以总理财政。(四)元朝的行省制度 (b)

--以行中书省为地方常设行政机构的制度

1.主要内容:

①全国分设十个行中书省(行省),即陕西、甘肃、辽阳、河南江北、四川、云南、湖广、江浙、江西、岭北行省。

②另设两个单列的行政区划,即中书省直辖“腹里”和宣政院管辖西藏和四川、青海部分地区。

2.与中央的关系:行使权力时受中央的节制。

①各行省重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务需呈报枢密院,没有中央诏旨,行政官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。②行省官员要定期觐见皇帝,向皇帝述职。

③为保证官员尽职尽责,中央以监察机构进行监督,同时采取省官互迁等形式加以控制。

3.意义:

①便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权,巩固了国家的。统一②是郡县制的发展,奠定了中国基本行政区划。 ?中书省皇帝★元朝:大都沿用宋制 枢密院御史台宣政院“一省两院”1、郡县制最早出现于秦始皇统一六国之后;

2、郡县长官一律由皇帝任命,可以世袭;

3、汉初曾分封诸侯王,形成“郡”、“国”并存的局面;

4、宋代的地方机构为道、州、县;

5、元朝管理西藏和四川、青海部分地区的机构叫理藩院;

6、台湾由隶属于江浙行省的澎湖巡检司管理;√√××××春秋战国时期不可以路宣政院共同特点:中央权力不断强化,地方权力不断削弱。(台州制度评估)汉武帝时期,设立了一个官职,其职责是“奉召察州”,该官职是 ( )

A.郡守

B.御史大夫

C.监御史

D.刺史下列四图反映了浙江省(局部)在不同历史时期所属行政区划的沿革状况,按时间先后顺序排列,正确的是

A.③④②① B.②③①④ C.③②④① D.②③④①(湖州期中考试)唐高宗,大臣长孙无忌等攥订《唐律疏议》三十卷解释律令条文,通行天下。这是我国古代流传下来的一部较完整的法典。它颁布前需要通过( )的审批。

①尚书省②中书省③门下省④皇帝

A.③④

B.②③

C.①③④

D.①②③④二、中国古代王朝的监察体制:

1.演变

①秦朝:已重视,中央和地方有专门负责监察的官员

②西汉:汉武帝设十三州部刺史,监察地方政治。

中央由御史大夫属下的官员承担。

③发展:唐代的御史台;

宋朝的提点刑狱司;

元朝的御史台

2.评价

①积极:在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。

②消极:专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。1.世官制:也叫世卿世禄制,官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。(夏商周)2.察举制:开始于汉,由官吏察访人才并推荐中央,由中央考核任用的选官制度。魏晋南北朝时发展为九品中正制。依据是才能品德;形式是以官举士,具有封闭性的特点。时间:隋唐--明清依据:考试成绩评

价积极:①破除了世家大族垄断官场的情形,扩大了统治基础,加强了中央集权。

②保证了政府行政人员的来源,提高了官员的文化素养,有利于提高行政效率;

③有利于社会重学风气的形成;

④一定程度上体现了公平公正原则。

消极:考试科目及内容限定在儒家经义范围,不利于培养进取精神和创新精神。三、选官制度特别提示:我国古代选官制度演进的整体趋势是:选官的基础日益庞大,扩大了统治基础;选官手段和方式日益科学;官员素质不断提高。 ▲考试内容:

1.明朝内阁制度的确立 (b)

2.清朝军机处(C)

3.明清君主专制制度加强对中国社会发展的影响(C)第4课 专制时代晚期的政治形态一、明朝内阁制度的确立 (b)

▲背景:

▲设立:

▲性质:

▲职能:

▲地位:

▲评价:明太祖朱元璋废除了丞相制度,达到了高度集权的目的,但导致繁杂的政务集于皇帝一身的弊端。明成祖朱棣是皇帝为加强专制而建立的政治机构是皇帝处理国政的助理机构 ?没有法定的地位

②不是中央一级正式的行政机构

③职权范围始终不明朗,不能正式统率六部。①标志着专制皇权的加强;

②被司礼监的太监牵制,导致明代政治日益黑暗。(2015.10浙江选考31)阅读材料,回答问题。12分

材料一 今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟全家处死。 ——《皇明祖训》

(1)材料一中的措施是哪个皇帝开始实施的?其后,为了解决皇帝政务繁杂的问题,又建立了什么制度?这些措施起了怎样的作用?(3分)

明太祖朱元璋内阁制强化君主专制材料二 1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定中华民国主权属于全体国民。参议院行使立法权,有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员,临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”,“法官独立审判不受上级官厅之干涉”。 ——据人民版《历史·必修一》等整理

材料三 1954年制定的《中华人民共和国宪法》规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”……自此,中华人民共和国的基本政治制度确立起来。经过二十多年的实践探索,邓小平同志指出:“必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”八十年代初,政治体制改革也本着“发扬民主,加强法制”的精神迈出新的步伐。 ——摘自全冲及《二十世纪中国史纲》

(2)结合材料二和所学知识,简述《中华民国临时约法》颁布的主要意义。(2分)

(3)1954年《中华人民共和国宪法》是在哪一次会议上通过的?该宪法体现了哪两大原则?列举改革开放后体现“民主制度化、法律化”的两件大事。(5分)

(4)综合以上所有材料,概括指出人类政治文明的进步趋势。(2分)从专制到民主,从人治到法治二、清朝军机处(C)

▲设立:

▲职能演变:

▲地位:

▲特点:

▲作用:雍正帝年间,适应西北军务的需要而设辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构由最初的单纯处理军事逐步扩大到其他政务。①军机大臣均由钦定,只能秉承皇帝旨意办事。

②机构简单,人员精干,有官无吏,办事效率较高。

③政治决策封闭性特征明显。明显提高了中央集权政府的行政效率,进一步加强了君主专制制度,君主专制达到了顶峰。 ▲宰相制与内阁制的区别

①宰相是皇帝的助手,参与国家大事决策,对皇权有制约作用。宰相被赋予决策大权,地位巩固。

②内阁只是皇帝的侍从咨询机构,并无决策权。其权力来自于统治者的个人信任与支持,只是皇权强化的产物。

▲明朝内阁制与近代英国内阁制度的区别

①明朝内阁是皇帝为加强君主专制而建立的中枢机构,无决策权,本质是为加强君主专制。

②英国内阁是资产阶级民主政治的重要成果,内阁名义上对国王负责,实际上是对议会负责,掌握最高行政权。中国古代中央政治制度和地方管理制度演变的特点1.秦朝:三公九卿制

2.汉朝:设中朝

3.唐朝:三省六部制

4.宋朝:二府三司制

5.元朝:

中书省和枢密院

6.明朝:内阁制

7.清朝:军机处皇权不断加强,相权不断削弱,直至丞相制度被废除1.秦:郡-县

2.汉:郡国并行

州-郡-县

3.唐朝:道-州-县

4.宋:路-州-县

5.元:行省制度(省-路-府-州-县)地方权力日益削弱,中央集权不断加强---君主专制政体不断强化①防范宰相专权,加强皇权;②加强统治,提高行政效率;③弥补宰相才干不足的缺陷三、明清君主专制制度加强对中国社会发展的影响(C)

▲积极:

有利于多民族国家的统一与巩固,社会安定,封建经济文化发展与繁荣,加强民族融合、文化交流等。

▲消极:

①加强了对人民的控制和镇压,剥夺了人们的政治权利与自由;

②束缚了生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。是造成中国落后于西方的主要原因之一;

③束缚了人们思想的发展,阻碍了科技创新和文化的进步。

西跨葱岭,西北到达巴尔喀什湖北岸,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海的西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛。四、清朝的边疆政策: 四、清朝的边疆政策:

1.基本原则

①尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子。

②大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。

2.主要措施

①中央设理藩院,主管边疆民族事务(蒙古、新疆、西藏)。

②重视边疆地区交通建设和军事防卫。

③在西南地区实行“改土归流 ”,大大强化了中央政府的统治。

3.历史意义

①康熙、雍正、乾隆时期,基本奠定近代中国的版图。

②加强了中央集权,巩固了统一的多民族国家。(浙江选考2015.10第1题)周灭商后,以崭新的政治风格实行统治,“由是天子之尊,非复诸侯之长,而为诸侯之君。”形成这种政治风格的制度基础主要是

A.宗法制?????????B.分封制?????????

C.郡县制???????????D.察举制AB(浙江选考2016.4第1题)周初分封而建的鲁国,曾诞生过大思想家孔子。观察右图,鲁国位于

A.①

B.②

C.③

D.④(浙江选考2016.10 第1题)制度设计关乎社会的发展与进步。柳宗元论及秦汉史事与制度时,用“有叛人而无叛吏”,“有叛国而无叛郡”相评。其所肯定的制度是

A.分封制 B.宗法制

C.郡县制 D.世官制C(浙江选考2017.4第2题)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是

A.皇帝制与郡县制 B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制 D.丞相制与刺史制A(浙江选考2017.11第1题)古代有学者论及中国早期国家的的政治制度,谓:“周之子孙,苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。”这反映了

A.神权与王权相结合

B.最高执政集团权力的高度集中

C.血缘关系亲疏不再作为权力分配依据

D.政治权力的分配采用分封制和宗法制D(浙江选考2015.10第31题)阅读材料,回答问题。(10分)

材料一? ?今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟全家处死。

——《皇明祖训》

(1)材料一中的措施是哪个皇帝开始实施的?其后,为了解决皇帝政务繁杂的问题,又建立了什么制度?这些措施起了怎样的作用?(3分)

皇帝:明太祖(朱元璋)

制度:内阁制度

作用:强化君主专制

1.(07年)统一,是中国历史的主流。结束国家分裂,实现国家统一,是中华民族的根本利益所在,是中华民族为之奋斗、为之讴歌的伟大事业。阅读下列材料,回答问题:

材料一 《阿房宫赋》:“六王毕,四海一”。

材料二 李白:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

(1)上述材料中的“秦王”指谁?(2分)上述材料主要反映了“秦王”的哪一功绩?(2分) 秦始皇赢政。统一六国 材料三 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。 --张岂之《中国历史十五讲》

(2)请分别写出秦朝、元朝为加强中央集权而推行的最主要的地方管理制度。(4分)这两种制度的实施,有什么共同的积极作用?(4分)秦朝:郡县制度。元朝:行省制度。作用:加强了中央对地方的控制,有利维护统一的多民族国家,对后世影响深远。(2015.10浙江选考1)周灭商后,以崭新的政治风格实行统治,“由是天子之尊,非复诸侯之长,而为诸侯之君。”形成这种政治风格的制度基础主要是( )

A.宗法制 B.分封制

C.郡县制 D.察举制(2017.4浙江选考2)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是

A.皇帝制与郡县制

B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制

D.丞相制与刺史制(2016.10浙江选考1)制度设计关乎社会的发展与进步。柳宗元论及秦汉史事与制度时,用“有叛人而无叛吏”,“有叛国而无叛郡”相评。其所肯定的制度是

A.分封制 B.宗法制

C.郡县制 D.世官制(2016.4浙江选考1)周初分封而建的鲁国,曾诞生过大思想家孔子。观察右图,鲁国位于

A.①

B.②

C.③

D.④(2017.4浙江选考31)阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼节,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏…不断加强亲戚之间的关系。…亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

—许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?概括这种机制在当时的积极作用。(6分)

分封制和宗法制

稳定政治秩序;维护政治联系。材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏文王,既右飨之。我其夙夜,畏天之咸,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(2)结合所学,概括材料二《周颂·我将》所蕴涵的主要意义,综括指出材料一、二所反映的中国早期政治制度的特点。(4分)

意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合有学者指出:“周代是第一次百分之一百肯定同姓不通婚,要与外姓通婚。”西周初期的诸侯国贵族之间能够通婚的是()

A.鲁国和燕国

B.燕国和晋国

C.鲁国和宋国

D.晋国和鲁国(2016年金华十校期末调研) 在中国古代,新建王朝往往大体上沿用旧王朝的政治制度,下列政治制度中,能归于此类的是 ( )

①汉代“内朝” ②唐代三省六部制

③宋代中书门下 ④清代军机处

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④(丽水普通高中质检)“相”是中国古代帝王的重要政治助手,下列与“相”的权位最相符的是 ( )

A.汉朝的刺史

B.唐朝的吏部尚书

C.宋朝的同平章事

D.明朝的内阁首辅(全真模拟试卷一·1) 谈及中国古代政制,有学者形容它“譬如从一大树截枝分裁,别成一独立之新根干。”他旨在说明( )

A.分封制下中央地方的实力增长

B.宗法制下大小宗之间的关系

C.郡县制下地方政府的割据倾向

D.行省制下中央集权的加强

1.秦朝:皇帝制;

三公九卿制

2.汉朝:设中朝,

3.唐朝:三省六部制

4.宋朝:二府三司制

5.元朝:

中书省和枢密院

6.明朝:内阁制

7.清朝:军机处1.秦:郡-县

2.汉:郡国并行

十三州刺史(州-郡-县)

3.唐朝:道-州-县

4.宋:路-州-县

5.元:行省制度(省-路-府-州-县)

六部制二府

三司制设内阁废丞相军机处行省制中书省

枢密院郡国并行西周夏东周夏专制主义中央集权汉内外朝第1课 中国早期政治制度的特点▲考试内容:

1.分封制和宗法制的基本内容(b)

2.中国早期政治制度的特点(c)一.西周分封制和宗法制的基本内容(b)(一) 分封制一、西周分封制和宗法制的基本内容(b)(一)分封制▲主要封国(二)宗法制 1.含义:

2.目的:

3.内容:

4.影响:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度有利于贵族内部权利分配,维护政治联系(二)宗法制 1.含义:

2.目的:

3.内容:

4.影响:按照血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系的制度有利于贵族内部权力分配,维护政治联系①核心特点:嫡长子继承制

②大小宗关系相对,小宗服从大宗

③由血缘关系的亲疏,形成了“周天子-诸侯-卿大夫-士”由宗法关系决定的等级①对西周:形成“周天子-诸侯-卿大夫-士”的等级秩序,有利于统治阶级内部的稳定。

②对后世:对中国社会结构产生了重大影响,其内涵仍体现在我们的日常生活和观念中,尊卑观念以及宗派分裂势力与民主法治相悖。如“家国同治”的政治理念,修族谱、建祠堂、敬祖宗、承父姓等社会习俗,家和万事兴、“忠”“孝”伦理观念等西周宗法制度示意图▲分封制与宗法制的关系

互为表里,相辅相成

宗法制是内在的纽带,分封制是政治表现二、早期(夏商周)政治制度的特点?(c)占卜用的龟甲甲骨文卜辞特点一:神权与王权相结合。特点三:以血缘关系为纽带形成国家政治结构。分封制下诸侯在封国内有世袭统治权“家天下”;宗法制与分封制占卜决策▲主要封国第2课 走向“大一统”的秦汉政治▲考试内容:

1.秦的统一 (b)

2.郡县制和皇帝制度的建立 (b)一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

寿春临淄邯郸大梁郑蓟勃海海东河水水汾咸阳策略:远交近攻一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

①概况:公元前230年至公元前221年,秦国相继攻灭东方六国(韩-赵-魏-楚-燕-齐)

②意义:建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的的王朝——秦王朝。

2.开拓疆土:“四海一”

①概况匈 奴东 胡羌南 越东 越渤海河 套辽东郡陇西郡桂林郡南海郡象郡咸阳河河水黄水水水水湘江淮离临洮秦蒙恬秦朝都城秦收复河套地区及统一越族路线秦朝疆域秦始皇嬴政像秦朝疆域一.秦的统一(b)

1.统一六国(“六王毕”)

①概况:公元前230年至公元前221年,秦国相继攻灭东方六国(韩-赵-魏-楚-燕-齐)

②意义:结束了春秋战国以来长期的战乱,建立了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的的秦王朝。

2.开拓疆土“四海一”

①概况

北击匈奴,收复河套,修筑长城和“直道”;

开灵渠,平定岭南,置郡,这是岭南归入中央王朝的开端;

开辟五尺道,平定西南夷,任命官吏,这是该地区进入中原统一政权版图的开始。

②意义:扩大了统一帝国的规模,推动了中华民族多元一体格局的形成。 长城西起临洮,东至辽东。

疆域东至东海,西至陇西,南至南海,北至长城标志着君主专制中央集权制度的建立二、秦朝君主专制中央集权制度的建立(一)郡县制

b1.起源:

2.推广:

3.内容

4.特点:

5.影响:春秋战国时期出现秦统一后推行全国 ①设郡县两级

②郡直属于中央,县隶属于郡,县下设“乡”“里”两级地方基层行政机构和负责地方治安兼管公文传递的“亭”

③少数民族聚居地设“道”,与“县”同级①形成了中央垂直管理地方的形式。

②郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭。是中央集权制形成过程中的重要环节

是官僚政治取代贵族政治的重要标志

强干弱枝,有利于国家统一避免割据,但高度集权于皇帝,也造成很多负面影响。郡县制是对分封制的根本否定,而不是继承和发展。

(二)

皇帝制度

b

秦王嬴政统一六国后,采用“皇帝”称号,自称“始皇帝” 1.确立:

2.特点皇位世袭、皇帝至尊、皇权至上

(三)

三公九卿制

丞相:分左右,协助皇帝处理政事

太尉:军事

御史大夫:监察▲考试内容:

1.汉朝州刺史的设置 (b)

2.唐朝三省六部制(b)

3.宋朝分割相权(b)

4.元朝的行省制度 (b)?

5.中国古代中央政治制度和地方管理制度演变的特点(d)第3课 君主专制政体的演进

(一)汉朝州刺史的设置 (b)

1.设置:汉武帝时

2.目的: 监察地方政治,加强中央对地方的控制

(二)唐朝三省六部制(b)

1.设置:

中央设中书省、门下省和尚书省三省,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部;三省最高长官都是宰相。在门下省设政事堂,作为三省宰相共同议定军国大政的场所。

2.意义:

①三省六部职司划分明确,提高了行政效能,加强了中央统治力量;

②三省分权,削弱了相权,加强了皇权。

③是中国古代政治制度的重大创造。 误区提醒:三省六部制与近代西方三权分立

1.相似点:

形式上都体现了分权

2.本质不同:

三省六部制的分权目的在于削弱相权、强化皇权专制;

西方三权分立是通过分权防止权力集中、维护民主。历史图册P5(一)汉朝州刺史的设置 (b)

(二)唐朝三省六部制(b)

(三)宋朝分割相权(b)

设中书门下(习称政事堂)为行政机构,职务相当于宰相。

增设“参知政事”作为副宰相,分散相权。

设枢密院管军事;设三司以总理财政。(四)元朝的行省制度 (b)

--以行中书省为地方常设行政机构的制度

1.主要内容:

①全国分设十个行中书省(行省),即陕西、甘肃、辽阳、河南江北、四川、云南、湖广、江浙、江西、岭北行省。

②另设两个单列的行政区划,即中书省直辖“腹里”和宣政院管辖西藏和四川、青海部分地区。

2.与中央的关系:行使权力时受中央的节制。

①各行省重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务需呈报枢密院,没有中央诏旨,行政官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。②行省官员要定期觐见皇帝,向皇帝述职。

③为保证官员尽职尽责,中央以监察机构进行监督,同时采取省官互迁等形式加以控制。

3.意义:

①便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权,巩固了国家的。统一②是郡县制的发展,奠定了中国基本行政区划。 ?中书省皇帝★元朝:大都沿用宋制 枢密院御史台宣政院“一省两院”1、郡县制最早出现于秦始皇统一六国之后;

2、郡县长官一律由皇帝任命,可以世袭;

3、汉初曾分封诸侯王,形成“郡”、“国”并存的局面;

4、宋代的地方机构为道、州、县;

5、元朝管理西藏和四川、青海部分地区的机构叫理藩院;

6、台湾由隶属于江浙行省的澎湖巡检司管理;√√××××春秋战国时期不可以路宣政院共同特点:中央权力不断强化,地方权力不断削弱。(台州制度评估)汉武帝时期,设立了一个官职,其职责是“奉召察州”,该官职是 ( )

A.郡守

B.御史大夫

C.监御史

D.刺史下列四图反映了浙江省(局部)在不同历史时期所属行政区划的沿革状况,按时间先后顺序排列,正确的是

A.③④②① B.②③①④ C.③②④① D.②③④①(湖州期中考试)唐高宗,大臣长孙无忌等攥订《唐律疏议》三十卷解释律令条文,通行天下。这是我国古代流传下来的一部较完整的法典。它颁布前需要通过( )的审批。

①尚书省②中书省③门下省④皇帝

A.③④

B.②③

C.①③④

D.①②③④二、中国古代王朝的监察体制:

1.演变

①秦朝:已重视,中央和地方有专门负责监察的官员

②西汉:汉武帝设十三州部刺史,监察地方政治。

中央由御史大夫属下的官员承担。

③发展:唐代的御史台;

宋朝的提点刑狱司;

元朝的御史台

2.评价

①积极:在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。

②消极:专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。1.世官制:也叫世卿世禄制,官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。(夏商周)2.察举制:开始于汉,由官吏察访人才并推荐中央,由中央考核任用的选官制度。魏晋南北朝时发展为九品中正制。依据是才能品德;形式是以官举士,具有封闭性的特点。时间:隋唐--明清依据:考试成绩评

价积极:①破除了世家大族垄断官场的情形,扩大了统治基础,加强了中央集权。

②保证了政府行政人员的来源,提高了官员的文化素养,有利于提高行政效率;

③有利于社会重学风气的形成;

④一定程度上体现了公平公正原则。

消极:考试科目及内容限定在儒家经义范围,不利于培养进取精神和创新精神。三、选官制度特别提示:我国古代选官制度演进的整体趋势是:选官的基础日益庞大,扩大了统治基础;选官手段和方式日益科学;官员素质不断提高。 ▲考试内容:

1.明朝内阁制度的确立 (b)

2.清朝军机处(C)

3.明清君主专制制度加强对中国社会发展的影响(C)第4课 专制时代晚期的政治形态一、明朝内阁制度的确立 (b)

▲背景:

▲设立:

▲性质:

▲职能:

▲地位:

▲评价:明太祖朱元璋废除了丞相制度,达到了高度集权的目的,但导致繁杂的政务集于皇帝一身的弊端。明成祖朱棣是皇帝为加强专制而建立的政治机构是皇帝处理国政的助理机构 ?没有法定的地位

②不是中央一级正式的行政机构

③职权范围始终不明朗,不能正式统率六部。①标志着专制皇权的加强;

②被司礼监的太监牵制,导致明代政治日益黑暗。(2015.10浙江选考31)阅读材料,回答问题。12分

材料一 今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟全家处死。 ——《皇明祖训》

(1)材料一中的措施是哪个皇帝开始实施的?其后,为了解决皇帝政务繁杂的问题,又建立了什么制度?这些措施起了怎样的作用?(3分)

明太祖朱元璋内阁制强化君主专制材料二 1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定中华民国主权属于全体国民。参议院行使立法权,有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员,临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”,“法官独立审判不受上级官厅之干涉”。 ——据人民版《历史·必修一》等整理

材料三 1954年制定的《中华人民共和国宪法》规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。”“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”……自此,中华人民共和国的基本政治制度确立起来。经过二十多年的实践探索,邓小平同志指出:“必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”八十年代初,政治体制改革也本着“发扬民主,加强法制”的精神迈出新的步伐。 ——摘自全冲及《二十世纪中国史纲》

(2)结合材料二和所学知识,简述《中华民国临时约法》颁布的主要意义。(2分)

(3)1954年《中华人民共和国宪法》是在哪一次会议上通过的?该宪法体现了哪两大原则?列举改革开放后体现“民主制度化、法律化”的两件大事。(5分)

(4)综合以上所有材料,概括指出人类政治文明的进步趋势。(2分)从专制到民主,从人治到法治二、清朝军机处(C)

▲设立:

▲职能演变:

▲地位:

▲特点:

▲作用:雍正帝年间,适应西北军务的需要而设辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构由最初的单纯处理军事逐步扩大到其他政务。①军机大臣均由钦定,只能秉承皇帝旨意办事。

②机构简单,人员精干,有官无吏,办事效率较高。

③政治决策封闭性特征明显。明显提高了中央集权政府的行政效率,进一步加强了君主专制制度,君主专制达到了顶峰。 ▲宰相制与内阁制的区别

①宰相是皇帝的助手,参与国家大事决策,对皇权有制约作用。宰相被赋予决策大权,地位巩固。

②内阁只是皇帝的侍从咨询机构,并无决策权。其权力来自于统治者的个人信任与支持,只是皇权强化的产物。

▲明朝内阁制与近代英国内阁制度的区别

①明朝内阁是皇帝为加强君主专制而建立的中枢机构,无决策权,本质是为加强君主专制。

②英国内阁是资产阶级民主政治的重要成果,内阁名义上对国王负责,实际上是对议会负责,掌握最高行政权。中国古代中央政治制度和地方管理制度演变的特点1.秦朝:三公九卿制

2.汉朝:设中朝

3.唐朝:三省六部制

4.宋朝:二府三司制

5.元朝:

中书省和枢密院

6.明朝:内阁制

7.清朝:军机处皇权不断加强,相权不断削弱,直至丞相制度被废除1.秦:郡-县

2.汉:郡国并行

州-郡-县

3.唐朝:道-州-县

4.宋:路-州-县

5.元:行省制度(省-路-府-州-县)地方权力日益削弱,中央集权不断加强---君主专制政体不断强化①防范宰相专权,加强皇权;②加强统治,提高行政效率;③弥补宰相才干不足的缺陷三、明清君主专制制度加强对中国社会发展的影响(C)

▲积极:

有利于多民族国家的统一与巩固,社会安定,封建经济文化发展与繁荣,加强民族融合、文化交流等。

▲消极:

①加强了对人民的控制和镇压,剥夺了人们的政治权利与自由;

②束缚了生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。是造成中国落后于西方的主要原因之一;

③束缚了人们思想的发展,阻碍了科技创新和文化的进步。

西跨葱岭,西北到达巴尔喀什湖北岸,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海的西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛。四、清朝的边疆政策: 四、清朝的边疆政策:

1.基本原则

①尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,笼络各民族的上层分子。

②大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理。

2.主要措施

①中央设理藩院,主管边疆民族事务(蒙古、新疆、西藏)。

②重视边疆地区交通建设和军事防卫。

③在西南地区实行“改土归流 ”,大大强化了中央政府的统治。

3.历史意义

①康熙、雍正、乾隆时期,基本奠定近代中国的版图。

②加强了中央集权,巩固了统一的多民族国家。(浙江选考2015.10第1题)周灭商后,以崭新的政治风格实行统治,“由是天子之尊,非复诸侯之长,而为诸侯之君。”形成这种政治风格的制度基础主要是

A.宗法制?????????B.分封制?????????

C.郡县制???????????D.察举制AB(浙江选考2016.4第1题)周初分封而建的鲁国,曾诞生过大思想家孔子。观察右图,鲁国位于

A.①

B.②

C.③

D.④(浙江选考2016.10 第1题)制度设计关乎社会的发展与进步。柳宗元论及秦汉史事与制度时,用“有叛人而无叛吏”,“有叛国而无叛郡”相评。其所肯定的制度是

A.分封制 B.宗法制

C.郡县制 D.世官制C(浙江选考2017.4第2题)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是

A.皇帝制与郡县制 B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制 D.丞相制与刺史制A(浙江选考2017.11第1题)古代有学者论及中国早期国家的的政治制度,谓:“周之子孙,苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。”这反映了

A.神权与王权相结合

B.最高执政集团权力的高度集中

C.血缘关系亲疏不再作为权力分配依据

D.政治权力的分配采用分封制和宗法制D(浙江选考2015.10第31题)阅读材料,回答问题。(10分)

材料一? ?今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务……事皆朝廷总之……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟全家处死。

——《皇明祖训》

(1)材料一中的措施是哪个皇帝开始实施的?其后,为了解决皇帝政务繁杂的问题,又建立了什么制度?这些措施起了怎样的作用?(3分)

皇帝:明太祖(朱元璋)

制度:内阁制度

作用:强化君主专制

1.(07年)统一,是中国历史的主流。结束国家分裂,实现国家统一,是中华民族的根本利益所在,是中华民族为之奋斗、为之讴歌的伟大事业。阅读下列材料,回答问题:

材料一 《阿房宫赋》:“六王毕,四海一”。

材料二 李白:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

(1)上述材料中的“秦王”指谁?(2分)上述材料主要反映了“秦王”的哪一功绩?(2分) 秦始皇赢政。统一六国 材料三 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。 --张岂之《中国历史十五讲》

(2)请分别写出秦朝、元朝为加强中央集权而推行的最主要的地方管理制度。(4分)这两种制度的实施,有什么共同的积极作用?(4分)秦朝:郡县制度。元朝:行省制度。作用:加强了中央对地方的控制,有利维护统一的多民族国家,对后世影响深远。(2015.10浙江选考1)周灭商后,以崭新的政治风格实行统治,“由是天子之尊,非复诸侯之长,而为诸侯之君。”形成这种政治风格的制度基础主要是( )

A.宗法制 B.分封制

C.郡县制 D.察举制(2017.4浙江选考2)谈到西汉的政权建设,史家常以“汉承秦制”作论。下列项中能体现该论断的是

A.皇帝制与郡县制

B.郡县制与刺史制

C.皇帝制与封国制

D.丞相制与刺史制(2016.10浙江选考1)制度设计关乎社会的发展与进步。柳宗元论及秦汉史事与制度时,用“有叛人而无叛吏”,“有叛国而无叛郡”相评。其所肯定的制度是

A.分封制 B.宗法制

C.郡县制 D.世官制(2016.4浙江选考1)周初分封而建的鲁国,曾诞生过大思想家孔子。观察右图,鲁国位于

A.①

B.②

C.③

D.④(2017.4浙江选考31)阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼节,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏…不断加强亲戚之间的关系。…亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

—许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”是什么?概括这种机制在当时的积极作用。(6分)

分封制和宗法制

稳定政治秩序;维护政治联系。材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏文王,既右飨之。我其夙夜,畏天之咸,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(2)结合所学,概括材料二《周颂·我将》所蕴涵的主要意义,综括指出材料一、二所反映的中国早期政治制度的特点。(4分)

意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合有学者指出:“周代是第一次百分之一百肯定同姓不通婚,要与外姓通婚。”西周初期的诸侯国贵族之间能够通婚的是()

A.鲁国和燕国

B.燕国和晋国

C.鲁国和宋国

D.晋国和鲁国(2016年金华十校期末调研) 在中国古代,新建王朝往往大体上沿用旧王朝的政治制度,下列政治制度中,能归于此类的是 ( )

①汉代“内朝” ②唐代三省六部制

③宋代中书门下 ④清代军机处

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④(丽水普通高中质检)“相”是中国古代帝王的重要政治助手,下列与“相”的权位最相符的是 ( )

A.汉朝的刺史

B.唐朝的吏部尚书

C.宋朝的同平章事

D.明朝的内阁首辅(全真模拟试卷一·1) 谈及中国古代政制,有学者形容它“譬如从一大树截枝分裁,别成一独立之新根干。”他旨在说明( )

A.分封制下中央地方的实力增长

B.宗法制下大小宗之间的关系

C.郡县制下地方政府的割据倾向

D.行省制下中央集权的加强

1.秦朝:皇帝制;

三公九卿制

2.汉朝:设中朝,

3.唐朝:三省六部制

4.宋朝:二府三司制

5.元朝:

中书省和枢密院

6.明朝:内阁制

7.清朝:军机处1.秦:郡-县

2.汉:郡国并行

十三州刺史(州-郡-县)

3.唐朝:道-州-县

4.宋:路-州-县

5.元:行省制度(省-路-府-州-县)

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭