马说[下学期]

图片预览

文档简介

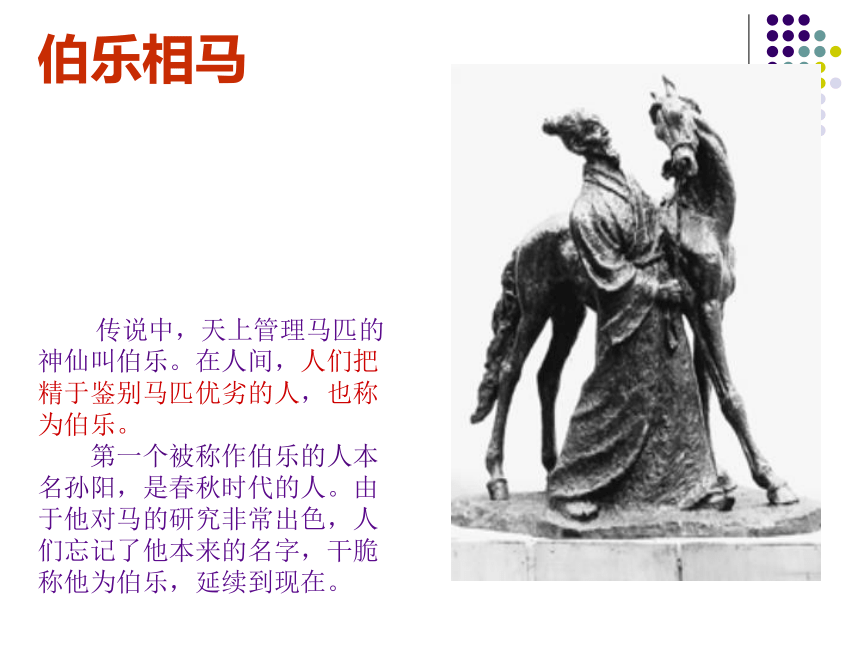

课件37张PPT。伯乐相马 传说中,天上管理马匹的神仙叫伯乐。在人间,人们把精于鉴别马匹优劣的人,也称为伯乐。

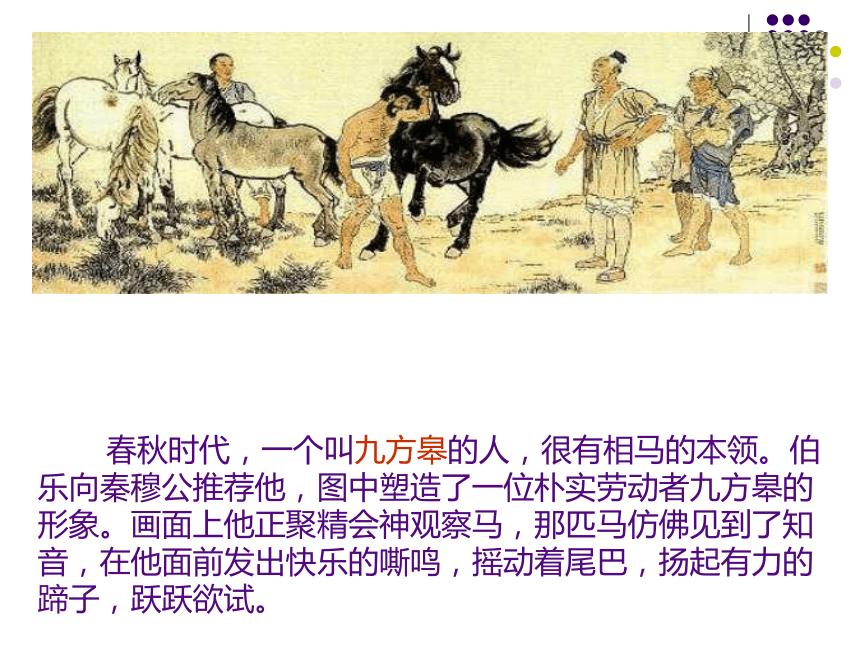

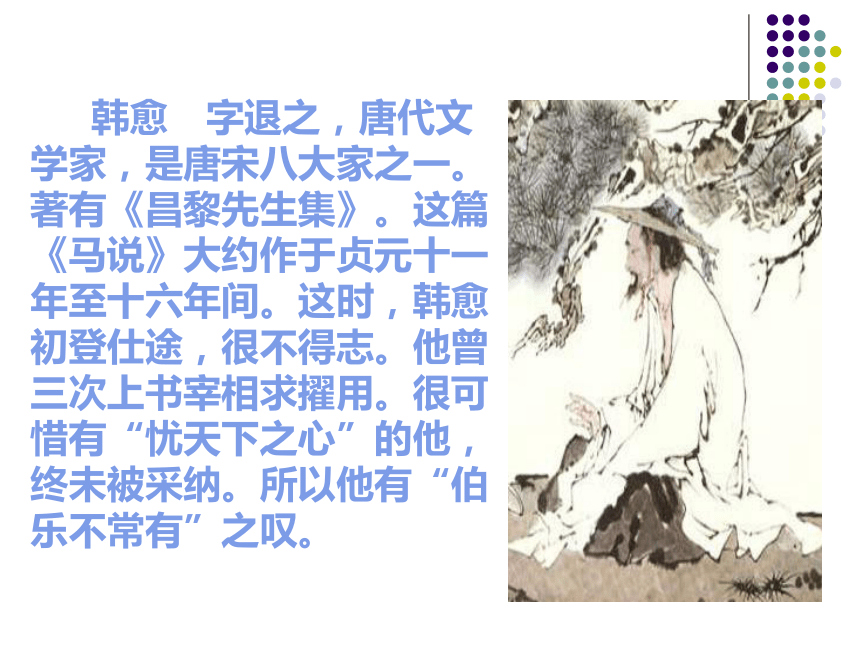

第一个被称作伯乐的人本名孙阳,是春秋时代的人。由于他对马的研究非常出色,人们忘记了他本来的名字,干脆称他为伯乐,延续到现在。 春秋时代,一个叫九方皋的人,很有相马的本领。伯乐向秦穆公推荐他,图中塑造了一位朴实劳动者九方皋的形象。画面上他正聚精会神观察马,那匹马仿佛见到了知音,在他面前发出快乐的嘶鸣,摇动着尾巴,扬起有力的蹄子,跃跃欲试。 韩愈 字退之,唐代文学家,是唐宋八大家之一。著有《昌黎先生集》。这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。所以他有“伯乐不常有”之叹。 韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建幕下,郁郁不得志,所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。 写 作

背 景一读:明确字音、语气、节奏。

马 说

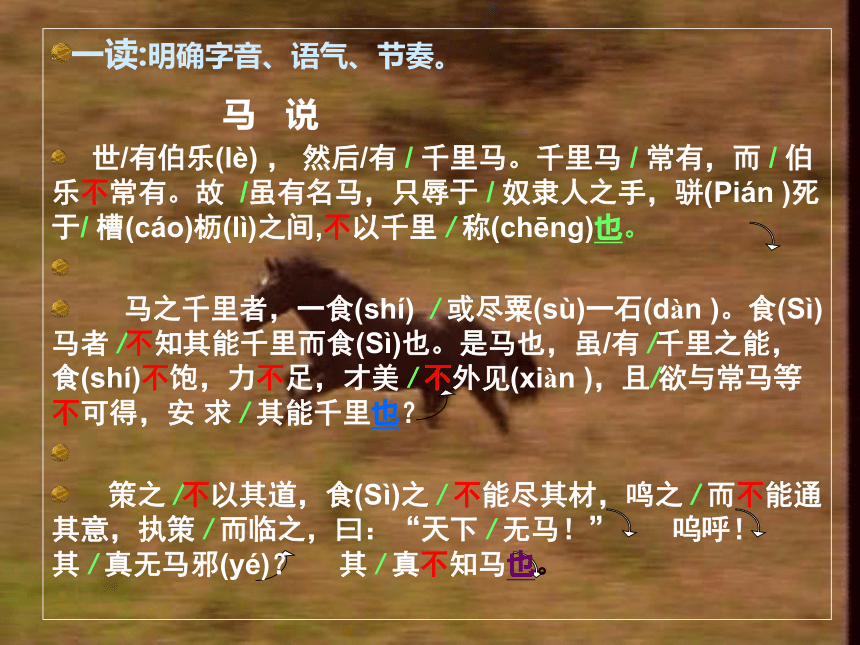

世/有伯乐(lè) , 然后/有 / 千里马。千里马 / 常有,而 / 伯乐不常有。故 /虽有名马,只辱于 / 奴隶人之手,骈(Pián )死于/ 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里 / 称(chēnɡ)也。

马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(Sì)马者 /不知其能千里而食(Sì)也。是马也,虽/有 /千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美 / 不外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安 求 / 其能千里也?

策之 /不以其道,食(Sì)之 / 不能尽其材,鸣之 / 而不能通其意,执策 / 而临之,曰:“天下 / 无马!” 呜呼! 其 / 真无马邪(yé)? 其 / 真不知马也。

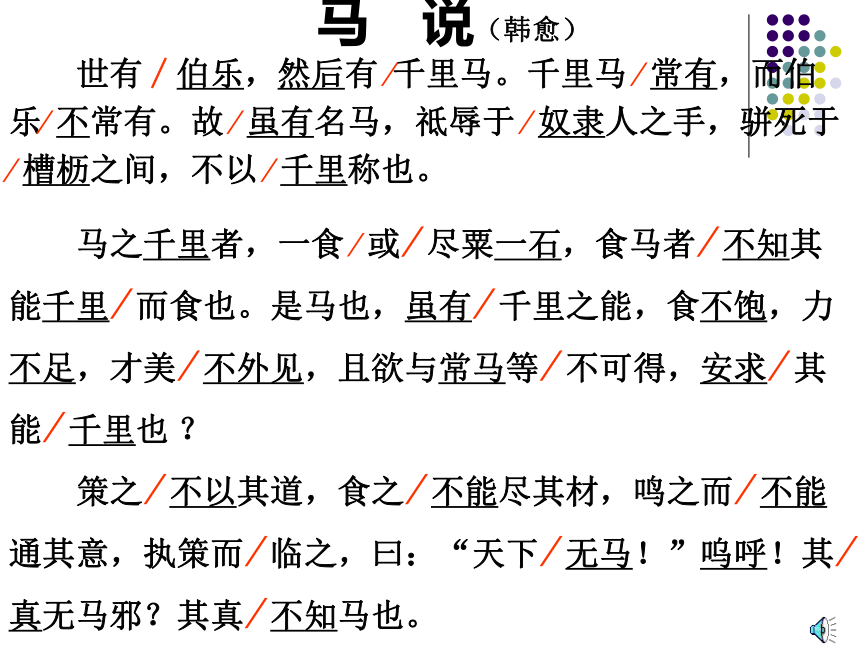

世有∕伯乐,然后有 ∕千里马。千里马 ∕ 常有,而伯乐∕ 不常有。故 ∕ 虽有名马,祗辱于 ∕ 奴隶人之手,骈死于 ∕ 槽枥之间,不以 ∕ 千里称也。

马之千里者,一食 ∕ 或 ∕ 尽粟一石,食马者 ∕ 不知其能千里 ∕ 而食也。是马也,虽有 ∕ 千里之能,食不饱,力不足,才美 ∕ 不外见,且欲与常马等 ∕ 不可得,安求 ∕ 其能 ∕ 千里也 ?

策之 ∕ 不以其道,食之 ∕ 不能尽其材,鸣之而 ∕ 不能通其意,执策而 ∕ 临之,曰:“天下 ∕ 无马!”呜呼!其 ∕ 真无马邪?其真 ∕ 不知马也。 马 说(韩愈) 出声散读课文,对照注释,同桌间相互讨论句子的翻译,圈出意思把握不住的字、词、句,准备提问。 马 说

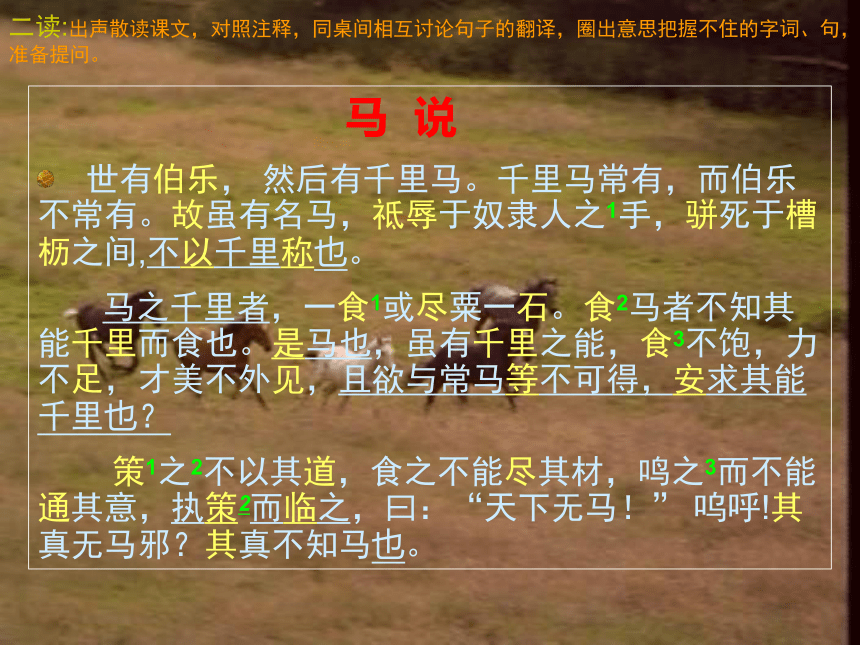

世有伯乐, 然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之1手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食1或尽粟一石。食2马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食3不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策1之2不以其道,食之不能尽其材,鸣之3而不能通其意,执策2而临之,曰:“天下无马!” 呜呼!其真无马邪?其真不知马也。二读:出声散读课文,对照注释,同桌间相互讨论句子的翻译,圈出意思把握不住的字词、句,准备提问。 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故 虽有名马,祗 辱 于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。所以、因此即使辱没在著称世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即使有很名贵的马,也只能辱没在仆役的手里,和普通的马一起死在槽枥之间,不能获得千里马的称号。(直译:不能因为日行千里而著称。) 因为 马之千里者,一食 或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?吃一顿有时通“饲”喂能够通“饲”喂这样、这种才能,美好的素质等同、一样怎么能力、才能 日行千里的马,有时一顿能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 虽然 策 之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。指代千里马通“才”,才能拿着难道马鞭其实无实在意义 鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的能力,听它嘶叫却不懂得它的意思,反而拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!虚词之策之不以其道 祗辱于奴隶人之手 马之千里者其其真不知马也安求其能千里也鸣之而不能通其意其真无马邪策之不以其道知识小结代词 它助词 的定语后置标志 结构助词 ,置于主谓之间,不译代词 它语气词 反问 难道代词 它的语气词 猜测 大概、恐怕以不以千里称也。

策之不以其道而不知其能千里而食也而伯乐不常有因为介词,按照转折连词,但是顺接连词,来一食或尽粟一石

食之不能尽其材 形—动 吃完

竭尽食策能一食或尽粟一石食马者不知其能千里而食也执策而临之策之不以其道虽有千里之能安求其能千里也吃通“饲”,喂鞭子用鞭子打才能能够也不以千里称也

表陈述语气安求其能千里而食也表反问语气是马也表停顿其真不知马也表感叹语气食马者不知其能千里而食也

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

通“饲” 喂

通“现” 表现

通“才” 才能

通“耶” 表示疑问

相当“吗” 解释通假字三读:理清文章脉络第一自然段段意:无识马者则名马无名。 讨论 :世上到底是先有马还是先有对马的认识? 语句积累 ①点明“伯乐”和“千里马”关系的句子是:世有伯乐,然后有千里马。②点明“千里马”遭遇的句子是: 祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间 第二自然段 段意:无识马者则千里马无法日行千里。 讨论 :跟常马一样都达不到,岂不是千里马不如常马了吗? 语 句 积 累千里马被埋没的直接原因是:

根本原因是: 食不饱,力不足,才美不外见食马者不知其能千里而食也。第 三 自 然 段段意:妄言无千里马者,恰是不识千里马者。 讨论: ①“策之”“食之”“鸣之”是什么句式? 排比句式。 ②三个“之”字,用法是否一样? 前两个“之”,代词,指千里马,第三个“之”起调节音节的作用。 ③你是怎么理解“其真无马邪?其真不知马也”的? 表现了作者对统治者不能识别人才,摧残埋没人才的不满和愤慨。 语句积累表现“食马者”无知的句子是:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之:“天下无马!”马 说千里马与伯乐的关系。千里马被埋没的遭遇,才美不外现的原因不是天下没有千里马,而是“不知马” 。再读课文,讨论 :1、?能不能用文中的话讲一讲,千里马有怎样的不幸遭遇?

?

--祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,

不以千里称也。

------虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。 ------策之不以其道,食之不能尽其才,鸣之而不

能通其意。

再读课文,讨论 :?

--食不饱,力不足。 --食马者不知其能千里而食也。

---千里马常有,而伯乐不常有。

--- 才美不外见 (2)千里马的才能为何被埋没?其根本原因是什么?谁将为它负责?根本原因? (3)千里马身体上受摧残,精神又得不到交流的机会,所以千里马又可怜又孤独寂寞。这样的食马者,作者对他们的态度是怎样的?

?--且欲与常成等不可得,安求其能千里也? --其真不知马也。 不满、谴责、嘲讽 韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建幕下,郁郁不得志,所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。 三读课文,

结合写作背景领会了作者的真正写作意图 :马说千里马

人才伯乐识别人才的人借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤慨。

本文中有五个“也”字,请对其所表达的语气分别作出解说。

①食马者不知其能千里而食也

表示肯定语气,肯定“食马者”的无知。②是马也,虽有千里之能

③安求其能千里也表示反诘语气,凝聚着作者愤慨之情。表示句中停顿,提醒读者注意“食马者”的无知给千里马带来的严重危害。④其真无马邪?其真不知马也。

⑤不以千里称也。表陈述语气,但流露出无限痛惜之情。表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对“食马者”的辛辣嘲讽。四读课 文:摹仿形象,读出作者的感情.注意语、节奏

马 说

领读:世/有 / 伯乐(lè) , 然后/有 / 千里马。千里马 / 常有,而 /伯乐 不常有。

齐读:故 /虽有名马,只辱于 / 奴隶人之手,骈(Pián死于 /

槽(cáo) 枥(lì)之间,不以千里 /称(chēnɡ)也。

(唉 ……惋惜, 愤愤不平)

领读:马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(Sì)

马者 / 不知其能千里而食(Sì)也。

齐读:是马也,虽/有 /千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美/ 不

外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安求 / 其能千里也?

(唉!!!…… 极度愤懑 )

齐读: 策之/ 不以其道,食(Sì)之/ 不能尽其材,鸣之 /而不能通

其意,执策 / 而临之,

领读:曰:“天下 / 无马!”

齐读:呜呼!

领读:其 / 真无马邪(yé)?

齐读:其 / 真不知马也。

(唉……深刻嘲讽)

拓展: 韩愈把这种怀才不遇的情感流露在这

篇文章中,大家能不能和韩愈贴心地说两

句话,你想对韩愈说点什么呢?

背 景一读:明确字音、语气、节奏。

马 说

世/有伯乐(lè) , 然后/有 / 千里马。千里马 / 常有,而 / 伯乐不常有。故 /虽有名马,只辱于 / 奴隶人之手,骈(Pián )死于/ 槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里 / 称(chēnɡ)也。

马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(Sì)马者 /不知其能千里而食(Sì)也。是马也,虽/有 /千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美 / 不外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安 求 / 其能千里也?

策之 /不以其道,食(Sì)之 / 不能尽其材,鸣之 / 而不能通其意,执策 / 而临之,曰:“天下 / 无马!” 呜呼! 其 / 真无马邪(yé)? 其 / 真不知马也。

世有∕伯乐,然后有 ∕千里马。千里马 ∕ 常有,而伯乐∕ 不常有。故 ∕ 虽有名马,祗辱于 ∕ 奴隶人之手,骈死于 ∕ 槽枥之间,不以 ∕ 千里称也。

马之千里者,一食 ∕ 或 ∕ 尽粟一石,食马者 ∕ 不知其能千里 ∕ 而食也。是马也,虽有 ∕ 千里之能,食不饱,力不足,才美 ∕ 不外见,且欲与常马等 ∕ 不可得,安求 ∕ 其能 ∕ 千里也 ?

策之 ∕ 不以其道,食之 ∕ 不能尽其材,鸣之而 ∕ 不能通其意,执策而 ∕ 临之,曰:“天下 ∕ 无马!”呜呼!其 ∕ 真无马邪?其真 ∕ 不知马也。 马 说(韩愈) 出声散读课文,对照注释,同桌间相互讨论句子的翻译,圈出意思把握不住的字、词、句,准备提问。 马 说

世有伯乐, 然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之1手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食1或尽粟一石。食2马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食3不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策1之2不以其道,食之不能尽其材,鸣之3而不能通其意,执策2而临之,曰:“天下无马!” 呜呼!其真无马邪?其真不知马也。二读:出声散读课文,对照注释,同桌间相互讨论句子的翻译,圈出意思把握不住的字词、句,准备提问。 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故 虽有名马,祗 辱 于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。所以、因此即使辱没在著称世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。所以即使有很名贵的马,也只能辱没在仆役的手里,和普通的马一起死在槽枥之间,不能获得千里马的称号。(直译:不能因为日行千里而著称。) 因为 马之千里者,一食 或尽粟一石,食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?吃一顿有时通“饲”喂能够通“饲”喂这样、这种才能,美好的素质等同、一样怎么能力、才能 日行千里的马,有时一顿能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽然有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要跟普通的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 虽然 策 之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。指代千里马通“才”,才能拿着难道马鞭其实无实在意义 鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的能力,听它嘶叫却不懂得它的意思,反而拿着鞭子站在它跟前说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?其实是他们真不识得千里马啊!虚词之策之不以其道 祗辱于奴隶人之手 马之千里者其其真不知马也安求其能千里也鸣之而不能通其意其真无马邪策之不以其道知识小结代词 它助词 的定语后置标志 结构助词 ,置于主谓之间,不译代词 它语气词 反问 难道代词 它的语气词 猜测 大概、恐怕以不以千里称也。

策之不以其道而不知其能千里而食也而伯乐不常有因为介词,按照转折连词,但是顺接连词,来一食或尽粟一石

食之不能尽其材 形—动 吃完

竭尽食策能一食或尽粟一石食马者不知其能千里而食也执策而临之策之不以其道虽有千里之能安求其能千里也吃通“饲”,喂鞭子用鞭子打才能能够也不以千里称也

表陈述语气安求其能千里而食也表反问语气是马也表停顿其真不知马也表感叹语气食马者不知其能千里而食也

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪

通“饲” 喂

通“现” 表现

通“才” 才能

通“耶” 表示疑问

相当“吗” 解释通假字三读:理清文章脉络第一自然段段意:无识马者则名马无名。 讨论 :世上到底是先有马还是先有对马的认识? 语句积累 ①点明“伯乐”和“千里马”关系的句子是:世有伯乐,然后有千里马。②点明“千里马”遭遇的句子是: 祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间 第二自然段 段意:无识马者则千里马无法日行千里。 讨论 :跟常马一样都达不到,岂不是千里马不如常马了吗? 语 句 积 累千里马被埋没的直接原因是:

根本原因是: 食不饱,力不足,才美不外见食马者不知其能千里而食也。第 三 自 然 段段意:妄言无千里马者,恰是不识千里马者。 讨论: ①“策之”“食之”“鸣之”是什么句式? 排比句式。 ②三个“之”字,用法是否一样? 前两个“之”,代词,指千里马,第三个“之”起调节音节的作用。 ③你是怎么理解“其真无马邪?其真不知马也”的? 表现了作者对统治者不能识别人才,摧残埋没人才的不满和愤慨。 语句积累表现“食马者”无知的句子是:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之:“天下无马!”马 说千里马与伯乐的关系。千里马被埋没的遭遇,才美不外现的原因不是天下没有千里马,而是“不知马” 。再读课文,讨论 :1、?能不能用文中的话讲一讲,千里马有怎样的不幸遭遇?

?

--祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,

不以千里称也。

------虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。 ------策之不以其道,食之不能尽其才,鸣之而不

能通其意。

再读课文,讨论 :?

--食不饱,力不足。 --食马者不知其能千里而食也。

---千里马常有,而伯乐不常有。

--- 才美不外见 (2)千里马的才能为何被埋没?其根本原因是什么?谁将为它负责?根本原因? (3)千里马身体上受摧残,精神又得不到交流的机会,所以千里马又可怜又孤独寂寞。这样的食马者,作者对他们的态度是怎样的?

?--且欲与常成等不可得,安求其能千里也? --其真不知马也。 不满、谴责、嘲讽 韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建幕下,郁郁不得志,所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。 三读课文,

结合写作背景领会了作者的真正写作意图 :马说千里马

人才伯乐识别人才的人借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤慨。

本文中有五个“也”字,请对其所表达的语气分别作出解说。

①食马者不知其能千里而食也

表示肯定语气,肯定“食马者”的无知。②是马也,虽有千里之能

③安求其能千里也表示反诘语气,凝聚着作者愤慨之情。表示句中停顿,提醒读者注意“食马者”的无知给千里马带来的严重危害。④其真无马邪?其真不知马也。

⑤不以千里称也。表陈述语气,但流露出无限痛惜之情。表示感叹语气,其间既有痛切之感,更有对“食马者”的辛辣嘲讽。四读课 文:摹仿形象,读出作者的感情.注意语、节奏

马 说

领读:世/有 / 伯乐(lè) , 然后/有 / 千里马。千里马 / 常有,而 /伯乐 不常有。

齐读:故 /虽有名马,只辱于 / 奴隶人之手,骈(Pián死于 /

槽(cáo) 枥(lì)之间,不以千里 /称(chēnɡ)也。

(唉 ……惋惜, 愤愤不平)

领读:马之千里者,一食(shí) / 或尽粟(sù)一石(dàn )。食(Sì)

马者 / 不知其能千里而食(Sì)也。

齐读:是马也,虽/有 /千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美/ 不

外见(xiàn ),且/欲与常马等不可得,安求 / 其能千里也?

(唉!!!…… 极度愤懑 )

齐读: 策之/ 不以其道,食(Sì)之/ 不能尽其材,鸣之 /而不能通

其意,执策 / 而临之,

领读:曰:“天下 / 无马!”

齐读:呜呼!

领读:其 / 真无马邪(yé)?

齐读:其 / 真不知马也。

(唉……深刻嘲讽)

拓展: 韩愈把这种怀才不遇的情感流露在这

篇文章中,大家能不能和韩愈贴心地说两

句话,你想对韩愈说点什么呢?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》