透镜及其应用

图片预览

文档简介

第三章 透镜及其应用

第一节 透镜

教学目标:

1、了解什么是凸透镜,什么是凹透镜,了解透镜的主光轴、光心、焦点、焦距;

2、了解凸透镜和凹透镜对光的作用。

教学重点:

1、知道透镜的主光轴、光心、焦点、焦距;

2、知道凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用。

教学难点:如何解释透镜的主光轴、光心、焦点、焦距。

教学用具:凸透镜、凹透镜、纸(相当于光屏)

德育教学目标:

能保持对自然界的好奇,初步领略自然现象的美好与和谐。

教学过程:

一、提问引入:

提问:请戴眼镜的同学摸一摸自己的眼镜,看看它有何特点?

(透明、有厚度且厚度不匀)我们把它叫做透镜。它有哪几种?各有何作用?这节课,让我们共同来学习一下。

二、传授新课:

(一)透镜的种类:

1、透镜分为两类:凸透镜和凹透镜。(如P56 图3.1—1)

2、中间厚而边缘薄的透镜叫凸透镜;中间薄而边缘厚的透镜叫凹透镜;

(二)透镜的主光轴、光心:

1、主光轴:通过两个折射球面的球心的直线。

2、光心:是主光轴上一点,光线通过它不改变方向。大致在透镜的中心。(如P56 图3.1—2)

(三)透镜的焦点、焦距:

1、实验:①拿一个凸透镜正对着太阳光,再把一张纸放在它的另一侧,来回移动,直到纸上的光斑变得最小;最亮。(如P56 图3.1—3)

②测量这个光斑到凸透镜光心的距离(焦距),并记录下来。

③换一个凸透镜,重做上述实验。

④换一个凹透镜,重做上述实验,纸上能得到最小;最亮的光斑吗?

(不能)

2、实验结论:①凸透镜对光有会聚作用;凹透镜对光有发散作用。

射到地面的光线是互相平行的,叫平行光。

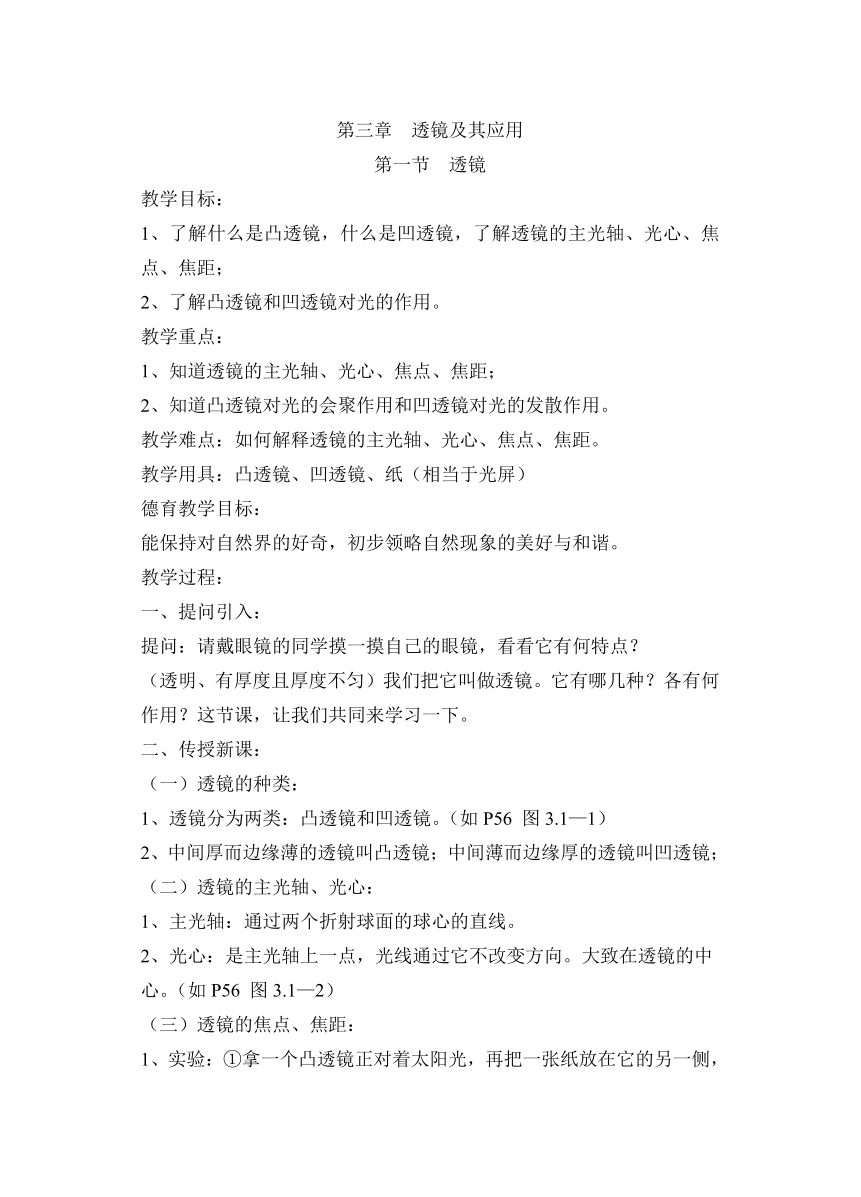

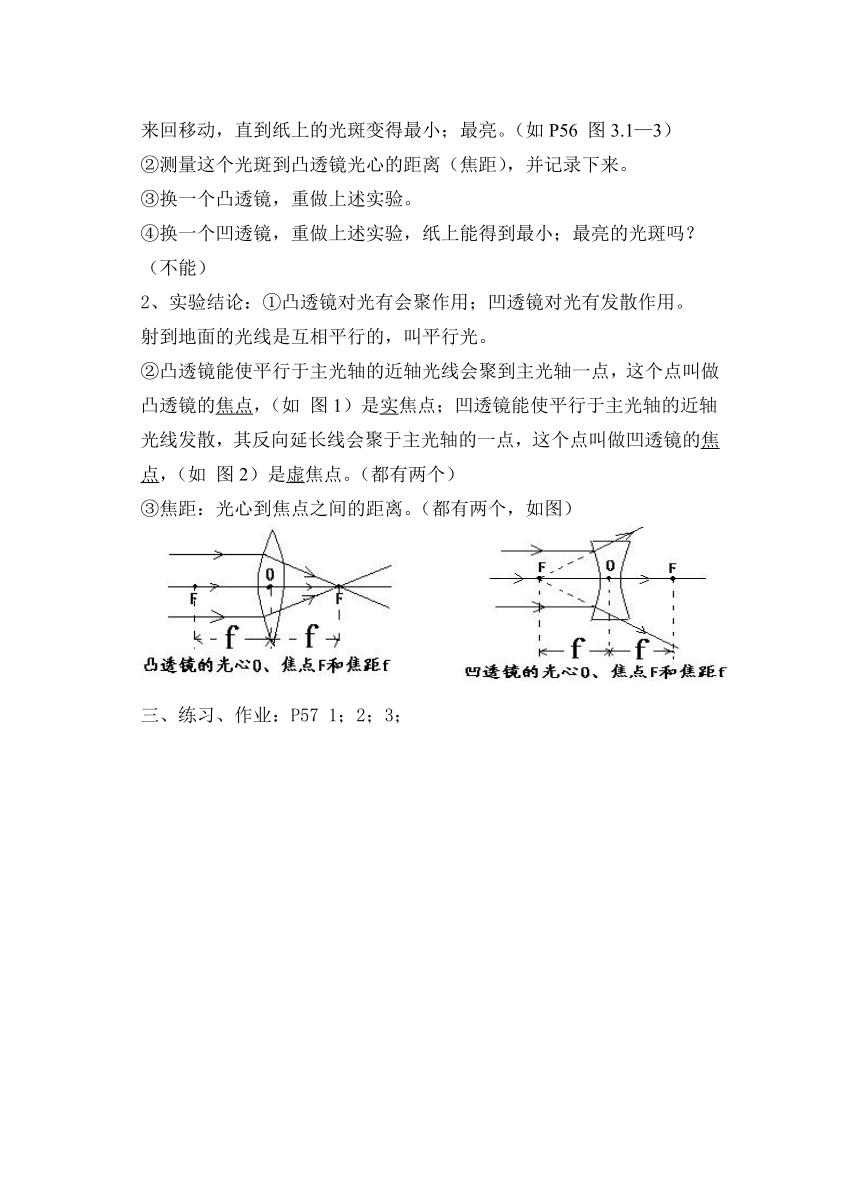

②凸透镜能使平行于主光轴的近轴光线会聚到主光轴一点,这个点叫做凸透镜的焦点,(如 图1)是实焦点;凹透镜能使平行于主光轴的近轴光线发散,其反向延长线会聚于主光轴的一点,这个点叫做凹透镜的焦点,(如 图2)是虚焦点。(都有两个)

③焦距:光心到焦点之间的距离。(都有两个,如图)

三、练习、作业:P57 1;2;3;

第二节 生活中的透镜

教学目标: 1、了解透镜在日常生活中的应用;

2、了解照相机、投影仪、放大镜的成像原理。

教学重点: 1、了解透镜在日常生活中的应用;

2、能简单描述凸透镜成实像和虚像的主要特征。

教学难点:制作照相机,了解照相机的成像原理。

教学用具:照相机、投影仪、放大镜、自制的照相机。

德育教学目标:

1、能模拟照相机制作和使用,获得成功的愉悦;

2具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

3、初步建立将科学技术应用于实际的意识。

教学过程:

一、提问引入:

提问:①照相机,同学们都看到过,你若仔细观察一下,看看它有何特点?②教室中的投影仪,你观察过没有?③我们在“有用有趣的物理(前言)”中曾经做过有关放大镜的实验,你还记得它吗?它成的像有何特点?这节课,让我们共同来学习一下这些日常生活中的透镜。

二、传授新课:

(一)照相机:

1、(出示照相机实物)让同学们观察,得出认识:照相机前面有一个镜头,它的作用相当于一个凸透镜。

2、照相机原理:来自物体的光经过照相机镜头后会聚在胶卷上,形成一个缩小的像。(如P58 图3.2—1)胶卷上有一层对光敏感的物质,曝光后发生化学变化,物体的像就被记录在胶卷上,经显影、定影,成为底片,再经洗印就是相片了。

3、同学们自己制作模型照相机。(可讨论,5分钟)比一比,看谁做得又快又好。

完成任务后,请注意:半透明纸上的人像是不是头朝下(倒立)的。(是)

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成倒立、缩小的实像。(大于2倍焦距用“f”表示时)

(二)投影仪:

1、展示实物:(如P59 图3.2—4)

2、演示实验:把投影仪上的平面镜(反光镜)取下,投影片放到载物台上。调节镜头,在天花板上就能看到投影仪片上图案清晰的像。

观察:像的大小、正倒。(成倒立、放大的实像)

3、成像原理:①投影仪的镜头相当于一个凸透镜,投影仪片上的图案通过这个凸透镜成一个倒立、放大的实像。 ②平面镜的作用是改变光的传播方向,使射向天花板的光能在屏幕上成像。

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成倒立、放大的实像。(大于焦距、而小于2倍焦距时)

(三)放大镜:

1、展示实物:(如P59 图3.2—5)

2、演示实验:把放大镜放在物体的上方,适当调节距离,我们就能看清物体的细微之处。

观察:像的大小、正倒。(成正立、放大的虚像)

3、成像原理:放大镜的镜头相当于一个凸透镜,物体通过这个凸透镜成一个正立、放大的虚像。

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成正立、放大的虚像。(小于焦距时)

三、练习、作业:P59 1;2;3;

答:1、手持凸透镜在窗户和白墙之间移动,在某个位置时,窗户外的景物能在墙上成一个倒立、缩小的实像。

2、能。有两个位置。离灯泡较近的位置,像是放大的;离灯泡较远的位置,像是缩小的。两个像都是倒立的。

3、在透明的玻璃板或塑料片上滴一滴水,这样小水滴就成为一个凸透镜。用它来观察书本上的字,字被放大了。

第三节 凸透镜成像的规律

教学目标: 1、理解凸透镜成像的规律;

2、了解实像和虚像的区别。

教学重点:探究凸透镜成像的规律;

教学难点:1、在探究活动中,初步获得提出问题的能力;

2、学习从物理现象中归纳科学规律的方法。

教学用具:光具座,蜡烛,光屏,凸透镜。

德育教学目标: 1、乐于参与观察、实验、制作等科学实践

2、具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,勇于探索日常用品中的物理学原理。

3、初步建立将科学技术应用于实际的意识。

教学过程:

一、探究问题的提出:①像的大小、正倒与物体的位置有什么关系?

②物体到凸透镜的距离越来越小,像的大小位置如何变化?

二、猜想和假设:①像的大小可能与物体及像的相对位置有关;

②像的正倒可能与它跟物体是否在同侧有关;

三、探究实验步骤:

1、在阳光下测定你所拿凸透镜的焦距。

让阳光透过凸透镜在纸上成一个最小的亮点,亮点到凸透镜的距离即为焦距,用f表示。(f最好在20~30cm之间)

2、 一支蜡烛作物体,研究蜡烛所成的像。

3、用光屏来承接烛焰的像(如P61图3.3—2)(注意:蜡烛、凸透镜、光屏应在同一直线上、且在同一水平高度)

4、把蜡烛放在离凸透镜尽量远的地方,调整光屏到凸透镜的距离(像距),使烛焰在屏上成一个清晰的像。观察像的大小、正倒,分别测量物体、像到凸透镜的距离。

5、把蜡烛移近到距凸透镜大于焦距而小于2倍焦距的位置,重复上述步骤(4)。

6、继续把蜡烛移近到距凸透镜小于焦距的位置,观察像的大小、正倒、虚实。

定义:物体到凸透镜的距离,简称“物距”用“u”表示;焦距用“f”表示;像到凸透镜的距离,简称“像距”用“v”表示

四、结论:凸透镜成像的规律:

物距u 像距v 像的大小 (放大或缩小) 像的正倒 像的虚实 物与像是否在同侧 应用

u>2f f<v<2f 缩小 倒立 实像 异侧 照相机

f<u<2f v>2f 放大 倒立 实像 异侧 投影仪

u<f v>2f 放大 正立 虚像 同侧 放大镜

五、实像和虚像的区别:

实像:是实际光线会聚而成的像,它可以在光屏上显现出来,可使照相机底片感光;虚像:是发散光线的反向延长线会聚而成的像,它不能在光屏上显示,也不能使照相机的底片感光。

六、练习、作业:P62 1;2;

1、玻璃瓶相当于一个柱面透镜。当铅笔由靠近水瓶的位置向远处慢慢移动时,会看到铅笔尖逐渐变长,到某一位置时,铅笔尖突然改变方向。而用凸透镜做实验时,会看到铅笔逐渐变大,而形状保持不变,到某一位置时,铅笔尖也会突然改变方向。(原因:铅笔由焦点以内经焦点移到焦点以外时,凸透镜所成的像由放大、正立的虚像变为倒立的实像)

2、“傻瓜相机”也有光圈和快门,也需要调焦。只不过它们都装在机身里,其内部增加了一些电子、机械设备可根据光线的明暗程度自动调整光圈、快门,也能自动调焦,不需要人工调节。

第四节 眼睛和眼镜

教学目标: 1、了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见物体的;

2、了解眼镜是怎样矫正视力的。

教学重点: 眼睛是怎样看物体的;眼镜是怎样矫正视力的;

教学难点:1、知道近视眼、远视眼的特点及其矫正方法;

2、眼镜的度数。

教学用具:模拟眼球、几种镜片。

德育教学目标: 1、让学生具有眼保健意识;

2、初步具有将科学技术应用于日常生活的意识。

教学过程:

一、引入:我们靠眼睛看物体,你知道它是如何看到物体的吗?

二、新授:

(一)眼睛:1、构造:(如P63图3.4—1)

2、成像原理:来自物体的光,通过晶状体和角膜的作用,像凸透镜一样把光线会聚到视网膜上,形成物体的像,视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把信号传给大脑,我们就看到了物体。眼睛通过睫状体来改变晶状体的形状,当睫状体放松时,晶状体比较平,远处物体射来的光线刚好会聚在视网膜上,眼球可以看到远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体比较凸,近处物体射来的光线刚好会聚在视网膜上,眼球可以看到近处的物体。

(二)近视眼及其矫正:

1、症状:只能看清近处的物体,看不清远处的物体。

2、原因:①晶状体太凸,折光能力太强;②眼球前后方向上太长。这样,来自远处物体的光,会聚在视网膜前,到达视网膜已不是一点而是一个光斑了。(如P63图3.4—3 甲)

3、矫正:在眼睛前放一个凹透镜。

(三)远视眼及其矫正:

1、症状:只能看清远处的物体,看不清近处的物体。

2、原因:①晶状体太薄,折光能力太弱;②眼球前后方向上太短。这样,来自近处物体的光,还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。(如P63图3.4—3 乙)

3、矫正:在眼睛前放一个凸透镜。

二、眼镜的度数:

1、透镜焦距f的倒数叫做透镜焦度,用Ф表示。即:Ф=1/f

2、眼睛的度数:镜片的透镜焦度×100 ,单位:m-1 如:100度远视眼镜片的透镜焦度是1 m-1 它的焦距是1 m 。

3、凸透镜(远视镜片)的度数是正数;凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

三、练习、作业:P64 1;2;3;

1、甲是正确的;

2、远视镜片是凸透镜;近视镜片是凹透镜。度数深的眼镜片镜面比较凸,度数浅的眼镜片镜面比较平。

3、正常眼、近视眼、远视眼的近点各不相同。近视眼的明视距离比正常眼要短;远视眼的明视距离比正常眼要长。

第五节 显微镜和望远镜

教学目标: 1、了解显微镜和望远镜的基本结构;

2、了解显微镜和望远镜的基本原理。

教学重点: 知道显微镜和望远镜的基本原理。

教学难点:1、显微镜和望远镜的基本原理;

2、各种镜片的组合使用。

教学用具:显微镜、望远镜。

德育教学目标:

1、尝试运用已知的科学规律解释具体问题,获得初步分析概括能力;

2、初步认识科学技术对于社会发展和人类生活的影响。

教学过程:

一、复习引入:你知道放大镜的成像原理吗?(物体在凹透镜焦点以内时,成正立、放大的虚像)

二、新授:

(一)显微镜:

1、构造:展示实物(如P65图3.5—1)分别介绍它的各部分及其作用。

重点:显微镜的镜筒两端各有一组透镜(其作用相当于凸透镜),靠近眼睛的叫做目镜;靠近被观察物体的叫做物镜。

由支架、镜筒、目镜、物镜、反光镜等组成。

2、成像原理:来自被观察物体的光,通过物镜后成一个正立、放大的实像,(成像在目镜焦点以内)目镜的作用则是像一个普通的放大镜,把这个像再放大一次,经过两次放大作用,我们就可以看到肉眼看不到的物体了。

(二)望远镜:

1、构造:展示实物(如P66图3.5—2)分别介绍它的各部分及其作用。

重点:望远镜的镜筒两端各有一组透镜(其作用相当于凸透镜),靠近眼睛的叫做目镜;靠近被观察物体的叫做物镜。

由镜筒、目镜、物镜等组成。

特别注意:天文望远镜也常用凹面镜作物镜。

2、成像原理:物镜作用:是使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小的实像(像成在目镜焦点以内);目镜作用:相当于一个放大镜,用来把这个像放大。

3、物镜作用是使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小的实像(像成在目镜焦点以内)但为什么使用望远镜时会感到物体被放大了?

原因:我们能否看清一个物体,与视角有关。物体对眼睛所成的视角大小不仅和物体本身的大小有关,还和物体到眼睛的距离有关。(如P66图3.5—3)望远镜的作用就是使视角变得很大了,因而感觉到物体被放大了。

4、望远镜物镜的直径加大,是为了会聚更多的光,使所成的像更加明亮。

三、远视眼及其矫正:

1、症状:只能看清远处的物体,看不清近处的物体。

2、原因:①晶状体太薄,折光能力太弱;②眼球前后方向上太短。这样,来自近处物体的光,还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。(如P63图3.4—3 乙)

3、矫正:在眼睛前放一个。

二、眼镜的度数:

1、透镜焦距f的倒数叫做透镜焦度,用Ф表示。即:Ф=1/f

2、眼睛的度数:镜片的透镜焦度×100 ,单位:m-1 如:100度远视眼镜片的透镜焦度是1 m-1 它的焦距是1 m 。

3、凸透镜(远视镜片)的度数是正数;凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

三、练习、作业:P64 1;2;3;

1、甲是正确的;

2、远视镜片是凸透镜;近视镜片是凹透镜。度数深的眼镜片镜面比较凸,度数浅的眼镜片镜面比较平。

3、正常眼、近视眼、远视眼的近点各不相同。近视眼的明视距离比正常眼要短;远视眼的明视距离比正常眼要长。

第一节 透镜

教学目标:

1、了解什么是凸透镜,什么是凹透镜,了解透镜的主光轴、光心、焦点、焦距;

2、了解凸透镜和凹透镜对光的作用。

教学重点:

1、知道透镜的主光轴、光心、焦点、焦距;

2、知道凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用。

教学难点:如何解释透镜的主光轴、光心、焦点、焦距。

教学用具:凸透镜、凹透镜、纸(相当于光屏)

德育教学目标:

能保持对自然界的好奇,初步领略自然现象的美好与和谐。

教学过程:

一、提问引入:

提问:请戴眼镜的同学摸一摸自己的眼镜,看看它有何特点?

(透明、有厚度且厚度不匀)我们把它叫做透镜。它有哪几种?各有何作用?这节课,让我们共同来学习一下。

二、传授新课:

(一)透镜的种类:

1、透镜分为两类:凸透镜和凹透镜。(如P56 图3.1—1)

2、中间厚而边缘薄的透镜叫凸透镜;中间薄而边缘厚的透镜叫凹透镜;

(二)透镜的主光轴、光心:

1、主光轴:通过两个折射球面的球心的直线。

2、光心:是主光轴上一点,光线通过它不改变方向。大致在透镜的中心。(如P56 图3.1—2)

(三)透镜的焦点、焦距:

1、实验:①拿一个凸透镜正对着太阳光,再把一张纸放在它的另一侧,来回移动,直到纸上的光斑变得最小;最亮。(如P56 图3.1—3)

②测量这个光斑到凸透镜光心的距离(焦距),并记录下来。

③换一个凸透镜,重做上述实验。

④换一个凹透镜,重做上述实验,纸上能得到最小;最亮的光斑吗?

(不能)

2、实验结论:①凸透镜对光有会聚作用;凹透镜对光有发散作用。

射到地面的光线是互相平行的,叫平行光。

②凸透镜能使平行于主光轴的近轴光线会聚到主光轴一点,这个点叫做凸透镜的焦点,(如 图1)是实焦点;凹透镜能使平行于主光轴的近轴光线发散,其反向延长线会聚于主光轴的一点,这个点叫做凹透镜的焦点,(如 图2)是虚焦点。(都有两个)

③焦距:光心到焦点之间的距离。(都有两个,如图)

三、练习、作业:P57 1;2;3;

第二节 生活中的透镜

教学目标: 1、了解透镜在日常生活中的应用;

2、了解照相机、投影仪、放大镜的成像原理。

教学重点: 1、了解透镜在日常生活中的应用;

2、能简单描述凸透镜成实像和虚像的主要特征。

教学难点:制作照相机,了解照相机的成像原理。

教学用具:照相机、投影仪、放大镜、自制的照相机。

德育教学目标:

1、能模拟照相机制作和使用,获得成功的愉悦;

2具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

3、初步建立将科学技术应用于实际的意识。

教学过程:

一、提问引入:

提问:①照相机,同学们都看到过,你若仔细观察一下,看看它有何特点?②教室中的投影仪,你观察过没有?③我们在“有用有趣的物理(前言)”中曾经做过有关放大镜的实验,你还记得它吗?它成的像有何特点?这节课,让我们共同来学习一下这些日常生活中的透镜。

二、传授新课:

(一)照相机:

1、(出示照相机实物)让同学们观察,得出认识:照相机前面有一个镜头,它的作用相当于一个凸透镜。

2、照相机原理:来自物体的光经过照相机镜头后会聚在胶卷上,形成一个缩小的像。(如P58 图3.2—1)胶卷上有一层对光敏感的物质,曝光后发生化学变化,物体的像就被记录在胶卷上,经显影、定影,成为底片,再经洗印就是相片了。

3、同学们自己制作模型照相机。(可讨论,5分钟)比一比,看谁做得又快又好。

完成任务后,请注意:半透明纸上的人像是不是头朝下(倒立)的。(是)

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成倒立、缩小的实像。(大于2倍焦距用“f”表示时)

(二)投影仪:

1、展示实物:(如P59 图3.2—4)

2、演示实验:把投影仪上的平面镜(反光镜)取下,投影片放到载物台上。调节镜头,在天花板上就能看到投影仪片上图案清晰的像。

观察:像的大小、正倒。(成倒立、放大的实像)

3、成像原理:①投影仪的镜头相当于一个凸透镜,投影仪片上的图案通过这个凸透镜成一个倒立、放大的实像。 ②平面镜的作用是改变光的传播方向,使射向天花板的光能在屏幕上成像。

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成倒立、放大的实像。(大于焦距、而小于2倍焦距时)

(三)放大镜:

1、展示实物:(如P59 图3.2—5)

2、演示实验:把放大镜放在物体的上方,适当调节距离,我们就能看清物体的细微之处。

观察:像的大小、正倒。(成正立、放大的虚像)

3、成像原理:放大镜的镜头相当于一个凸透镜,物体通过这个凸透镜成一个正立、放大的虚像。

4、讨论:当物体到凸透镜的距离(简称“物距”用“u”表示)在什么范围内时,成正立、放大的虚像。(小于焦距时)

三、练习、作业:P59 1;2;3;

答:1、手持凸透镜在窗户和白墙之间移动,在某个位置时,窗户外的景物能在墙上成一个倒立、缩小的实像。

2、能。有两个位置。离灯泡较近的位置,像是放大的;离灯泡较远的位置,像是缩小的。两个像都是倒立的。

3、在透明的玻璃板或塑料片上滴一滴水,这样小水滴就成为一个凸透镜。用它来观察书本上的字,字被放大了。

第三节 凸透镜成像的规律

教学目标: 1、理解凸透镜成像的规律;

2、了解实像和虚像的区别。

教学重点:探究凸透镜成像的规律;

教学难点:1、在探究活动中,初步获得提出问题的能力;

2、学习从物理现象中归纳科学规律的方法。

教学用具:光具座,蜡烛,光屏,凸透镜。

德育教学目标: 1、乐于参与观察、实验、制作等科学实践

2、具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理,勇于探索日常用品中的物理学原理。

3、初步建立将科学技术应用于实际的意识。

教学过程:

一、探究问题的提出:①像的大小、正倒与物体的位置有什么关系?

②物体到凸透镜的距离越来越小,像的大小位置如何变化?

二、猜想和假设:①像的大小可能与物体及像的相对位置有关;

②像的正倒可能与它跟物体是否在同侧有关;

三、探究实验步骤:

1、在阳光下测定你所拿凸透镜的焦距。

让阳光透过凸透镜在纸上成一个最小的亮点,亮点到凸透镜的距离即为焦距,用f表示。(f最好在20~30cm之间)

2、 一支蜡烛作物体,研究蜡烛所成的像。

3、用光屏来承接烛焰的像(如P61图3.3—2)(注意:蜡烛、凸透镜、光屏应在同一直线上、且在同一水平高度)

4、把蜡烛放在离凸透镜尽量远的地方,调整光屏到凸透镜的距离(像距),使烛焰在屏上成一个清晰的像。观察像的大小、正倒,分别测量物体、像到凸透镜的距离。

5、把蜡烛移近到距凸透镜大于焦距而小于2倍焦距的位置,重复上述步骤(4)。

6、继续把蜡烛移近到距凸透镜小于焦距的位置,观察像的大小、正倒、虚实。

定义:物体到凸透镜的距离,简称“物距”用“u”表示;焦距用“f”表示;像到凸透镜的距离,简称“像距”用“v”表示

四、结论:凸透镜成像的规律:

物距u 像距v 像的大小 (放大或缩小) 像的正倒 像的虚实 物与像是否在同侧 应用

u>2f f<v<2f 缩小 倒立 实像 异侧 照相机

f<u<2f v>2f 放大 倒立 实像 异侧 投影仪

u<f v>2f 放大 正立 虚像 同侧 放大镜

五、实像和虚像的区别:

实像:是实际光线会聚而成的像,它可以在光屏上显现出来,可使照相机底片感光;虚像:是发散光线的反向延长线会聚而成的像,它不能在光屏上显示,也不能使照相机的底片感光。

六、练习、作业:P62 1;2;

1、玻璃瓶相当于一个柱面透镜。当铅笔由靠近水瓶的位置向远处慢慢移动时,会看到铅笔尖逐渐变长,到某一位置时,铅笔尖突然改变方向。而用凸透镜做实验时,会看到铅笔逐渐变大,而形状保持不变,到某一位置时,铅笔尖也会突然改变方向。(原因:铅笔由焦点以内经焦点移到焦点以外时,凸透镜所成的像由放大、正立的虚像变为倒立的实像)

2、“傻瓜相机”也有光圈和快门,也需要调焦。只不过它们都装在机身里,其内部增加了一些电子、机械设备可根据光线的明暗程度自动调整光圈、快门,也能自动调焦,不需要人工调节。

第四节 眼睛和眼镜

教学目标: 1、了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见物体的;

2、了解眼镜是怎样矫正视力的。

教学重点: 眼睛是怎样看物体的;眼镜是怎样矫正视力的;

教学难点:1、知道近视眼、远视眼的特点及其矫正方法;

2、眼镜的度数。

教学用具:模拟眼球、几种镜片。

德育教学目标: 1、让学生具有眼保健意识;

2、初步具有将科学技术应用于日常生活的意识。

教学过程:

一、引入:我们靠眼睛看物体,你知道它是如何看到物体的吗?

二、新授:

(一)眼睛:1、构造:(如P63图3.4—1)

2、成像原理:来自物体的光,通过晶状体和角膜的作用,像凸透镜一样把光线会聚到视网膜上,形成物体的像,视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把信号传给大脑,我们就看到了物体。眼睛通过睫状体来改变晶状体的形状,当睫状体放松时,晶状体比较平,远处物体射来的光线刚好会聚在视网膜上,眼球可以看到远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体比较凸,近处物体射来的光线刚好会聚在视网膜上,眼球可以看到近处的物体。

(二)近视眼及其矫正:

1、症状:只能看清近处的物体,看不清远处的物体。

2、原因:①晶状体太凸,折光能力太强;②眼球前后方向上太长。这样,来自远处物体的光,会聚在视网膜前,到达视网膜已不是一点而是一个光斑了。(如P63图3.4—3 甲)

3、矫正:在眼睛前放一个凹透镜。

(三)远视眼及其矫正:

1、症状:只能看清远处的物体,看不清近处的物体。

2、原因:①晶状体太薄,折光能力太弱;②眼球前后方向上太短。这样,来自近处物体的光,还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。(如P63图3.4—3 乙)

3、矫正:在眼睛前放一个凸透镜。

二、眼镜的度数:

1、透镜焦距f的倒数叫做透镜焦度,用Ф表示。即:Ф=1/f

2、眼睛的度数:镜片的透镜焦度×100 ,单位:m-1 如:100度远视眼镜片的透镜焦度是1 m-1 它的焦距是1 m 。

3、凸透镜(远视镜片)的度数是正数;凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

三、练习、作业:P64 1;2;3;

1、甲是正确的;

2、远视镜片是凸透镜;近视镜片是凹透镜。度数深的眼镜片镜面比较凸,度数浅的眼镜片镜面比较平。

3、正常眼、近视眼、远视眼的近点各不相同。近视眼的明视距离比正常眼要短;远视眼的明视距离比正常眼要长。

第五节 显微镜和望远镜

教学目标: 1、了解显微镜和望远镜的基本结构;

2、了解显微镜和望远镜的基本原理。

教学重点: 知道显微镜和望远镜的基本原理。

教学难点:1、显微镜和望远镜的基本原理;

2、各种镜片的组合使用。

教学用具:显微镜、望远镜。

德育教学目标:

1、尝试运用已知的科学规律解释具体问题,获得初步分析概括能力;

2、初步认识科学技术对于社会发展和人类生活的影响。

教学过程:

一、复习引入:你知道放大镜的成像原理吗?(物体在凹透镜焦点以内时,成正立、放大的虚像)

二、新授:

(一)显微镜:

1、构造:展示实物(如P65图3.5—1)分别介绍它的各部分及其作用。

重点:显微镜的镜筒两端各有一组透镜(其作用相当于凸透镜),靠近眼睛的叫做目镜;靠近被观察物体的叫做物镜。

由支架、镜筒、目镜、物镜、反光镜等组成。

2、成像原理:来自被观察物体的光,通过物镜后成一个正立、放大的实像,(成像在目镜焦点以内)目镜的作用则是像一个普通的放大镜,把这个像再放大一次,经过两次放大作用,我们就可以看到肉眼看不到的物体了。

(二)望远镜:

1、构造:展示实物(如P66图3.5—2)分别介绍它的各部分及其作用。

重点:望远镜的镜筒两端各有一组透镜(其作用相当于凸透镜),靠近眼睛的叫做目镜;靠近被观察物体的叫做物镜。

由镜筒、目镜、物镜等组成。

特别注意:天文望远镜也常用凹面镜作物镜。

2、成像原理:物镜作用:是使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小的实像(像成在目镜焦点以内);目镜作用:相当于一个放大镜,用来把这个像放大。

3、物镜作用是使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小的实像(像成在目镜焦点以内)但为什么使用望远镜时会感到物体被放大了?

原因:我们能否看清一个物体,与视角有关。物体对眼睛所成的视角大小不仅和物体本身的大小有关,还和物体到眼睛的距离有关。(如P66图3.5—3)望远镜的作用就是使视角变得很大了,因而感觉到物体被放大了。

4、望远镜物镜的直径加大,是为了会聚更多的光,使所成的像更加明亮。

三、远视眼及其矫正:

1、症状:只能看清远处的物体,看不清近处的物体。

2、原因:①晶状体太薄,折光能力太弱;②眼球前后方向上太短。这样,来自近处物体的光,还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。(如P63图3.4—3 乙)

3、矫正:在眼睛前放一个。

二、眼镜的度数:

1、透镜焦距f的倒数叫做透镜焦度,用Ф表示。即:Ф=1/f

2、眼睛的度数:镜片的透镜焦度×100 ,单位:m-1 如:100度远视眼镜片的透镜焦度是1 m-1 它的焦距是1 m 。

3、凸透镜(远视镜片)的度数是正数;凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

三、练习、作业:P64 1;2;3;

1、甲是正确的;

2、远视镜片是凸透镜;近视镜片是凹透镜。度数深的眼镜片镜面比较凸,度数浅的眼镜片镜面比较平。

3、正常眼、近视眼、远视眼的近点各不相同。近视眼的明视距离比正常眼要短;远视眼的明视距离比正常眼要长。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活