简单运动 力与运动(漳州)

图片预览

文档简介

2005届初中物理总复习———基础及能力篇

2、 简单运动 力和运动

【知识要求】

(1) 简单运动

1. 知道机械运动的概念;运动和静止的相对性。

2. 理解匀速直线运动概念;匀速直线运动的速度及其公式的应用。

3. 知道平均速度,会用刻度尺和钟表测平均速度。

(2) 力和运动

1. 理解力是一个物体对另一个物体的作用;知道物体间力的作用是相互的;知道力可以改变物体的运动状态(改变物体的速度大小、运动方向、引起物体的形变)。

2. 知道力的国际单位。会使用弹簧测力计测力。

3. 理解力的三要素:大小、方向、作用点;会作力的图示。

4. 理解重力的大小与质量成正比G=mg,方向始终是竖直向下的。

5. 理解合力的概念,理解同一直线上二力的合成。

6. 理解二力平衡条件及其应用。

7.知道摩擦力的概念,知道滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关;如何增大有益的摩擦和减小有害的摩擦。

8.知道惯性定律(牛顿第一定律),知道惯性、惯性现象。

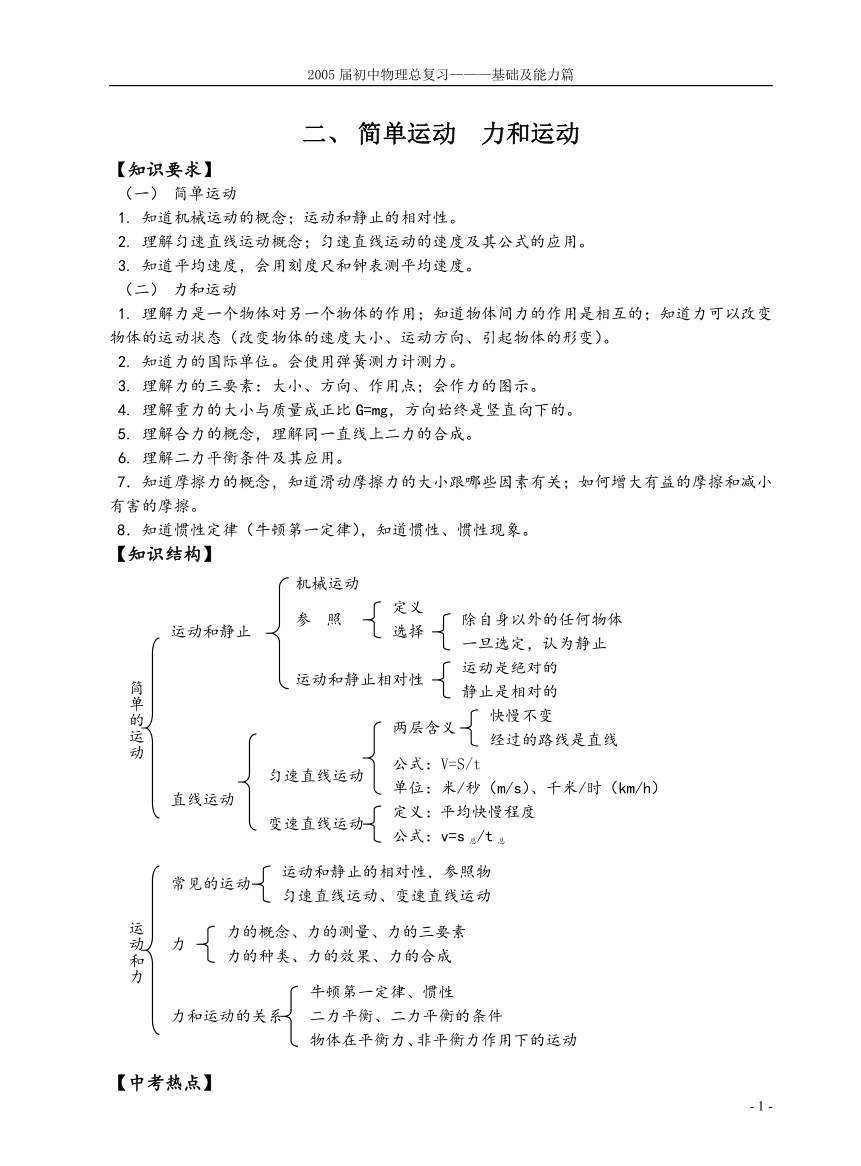

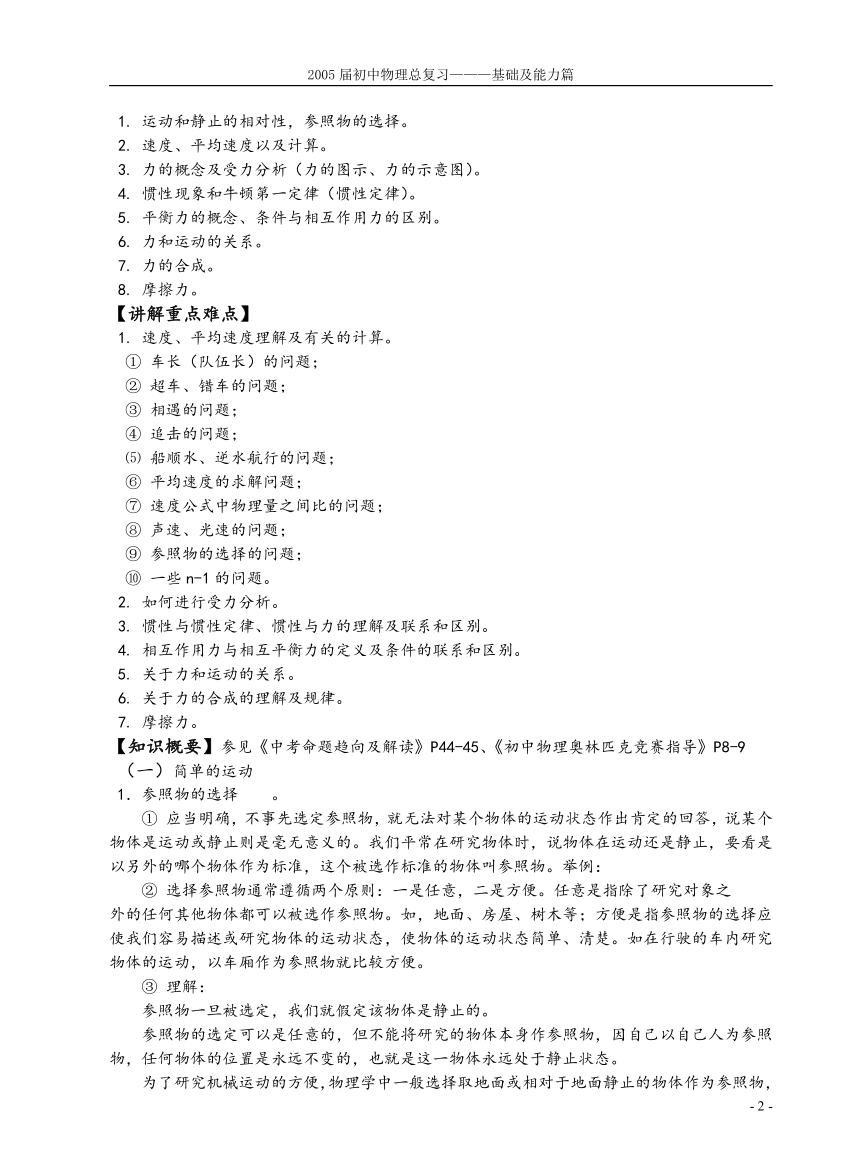

【知识结构】

【中考热点】

1. 运动和静止的相对性,参照物的选择。

2. 速度、平均速度以及计算。

3. 力的概念及受力分析(力的图示、力的示意图)。

4. 惯性现象和牛顿第一定律(惯性定律)。

5. 平衡力的概念、条件与相互作用力的区别。

6. 力和运动的关系。

7. 力的合成。

8. 摩擦力。

【讲解重点难点】

1. 速度、平均速度理解及有关的计算。

① 车长(队伍长)的问题;

② 超车、错车的问题;

③ 相遇的问题;

④ 追击的问题;

⑸ 船顺水、逆水航行的问题;

⑥ 平均速度的求解问题;

⑦ 速度公式中物理量之间比的问题;

⑧ 声速、光速的问题;

⑨ 参照物的选择的问题;

⑩ 一些n-1的问题。

2. 如何进行受力分析。

3. 惯性与惯性定律、惯性与力的理解及联系和区别。

4. 相互作用力与相互平衡力的定义及条件的联系和区别。

5. 关于力和运动的关系。

6. 关于力的合成的理解及规律。

7. 摩擦力。

【知识概要】参见《中考命题趋向及解读》P44-45、《初中物理奥林匹克竞赛指导》P8-9

(1) 简单的运动

1.参照物的选择 。

① 应当明确,不事先选定参照物,就无法对某个物体的运动状态作出肯定的回答,说某个物体是运动或静止则是毫无意义的。我们平常在研究物体时,说物体在运动还是静止,要看是以另外的哪个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫参照物。举例:

② 选择参照物通常遵循两个原则:一是任意,二是方便。任意是指除了研究对象之

外的任何其他物体都可以被选作参照物。如,地面、房屋、树木等;方便是指参照物的选择应使我们容易描述或研究物体的运动状态,使物体的运动状态简单、清楚。如在行驶的车内研究物体的运动,以车厢作为参照物就比较方便。

③ 理解:

参照物一旦被选定,我们就假定该物体是静止的。

参照物的选定可以是任意的,但不能将研究的物体本身作参照物,因自己以自己人为参照物,任何物体的位置是永远不变的,也就是这一物体永远处于静止状态。

为了研究机械运动的方便,物理学中一般选择取地面或相对于地面静止的物体作为参照物,且可以不加以说明;若选取其它合适的物体作参照物研究机械运动时,则要作出说明。通常情况下都以研究问题是否方便而定,可以是一个不会变形的物体,也可以是若干个没有相对运动的物体。对于不同的参照物,同一个物体可以有不同的运动状态。

2.机械运动 。

① 概念:物体在空间位置的变化过程称为机械运动。大量事实表明,世界上所有的物体都在不停地做机械运动,根本不存在不运动的物体,运动是绝对的。

② 一个物体的运动,总是通过它相对于其他物体位置的变化体现出来的,离开了物

体之间相对位置的变化,就无法感知物体是否在运动,物体相对于不同标准具有不同

的运动状态,称为运动和静止的相对性。

③ 在描述物体运动情况时,被选作标准的物体称为参照物。参照物可以是一个不会变形的物体,也可以是若干个没有相对运动的物体。对于不同的参照物,同一个物体可以有不同的运动状态。在初中阶段,只研究地球表面处物体的运动,所以常选地球为参照物。在通常情况下,如果不加说明,都是以地球为参照物研究物体的运动。

3.匀速直线运动中的速度

① 概念:在物理学中,速度用来表示物体运动的快慢程度,是一个重要的物理量。概念:快慢不变,经过的路线是直线的运动叫匀速直线运动。匀速直线运动是最简单的机械运动,也是理想化的运动模式。如果物体作匀速直线运动。其中“匀速"二字的意思是“速度均匀"或“速度保持不变"。特点:物体运动的路线是直线。(运动方向或速度方向不变);物体的运动快慢不发生改变。(运动快慢或速度大小不变)。

② 比较两个物体运动快慢程度的办法有两种:第一种是比较它们在相同时间内所通过的路程,第二种是比较它们通过相同路程所用的时间。将这两种办法综合在一起,同时比较它们通过的路程s与通过这段路程所用的时间,即s/t,这个比值就是速度。结果是比值大的物体运动得快。

③ 在匀速直线运动中,速度的大小等于物体在单位时间内通过的路程,应当知道,速度由路程、时间两个因素共同决定,不能只由其中一个量的大小确定速度的大小。物体在作匀速直线运动时,在相等的时间内,物体通过的路程都相等。

④ v=s/ts=vt或t=s/v 对于一个作匀速直线运动的物体,其速度v是不随s和t的改变而改变的恒量,即s与t的比值s/t是怛定不变的。

⑤ 速度的单位由路程(即长度)的单位和时间的单位决定。如果路程的单位用米,时间的单位用秒,速度单位就为米/秒。掌握的换算关系:1m/S=3.6km/h 1km/h=1/3.6(m/s) 1m/s>1km/h;此外,速度单位还有千米/秒、千米/时等。在实际生活中使用的“迈”、“节"等也是速度的单位。1迈=1千米/时,1节=1852米/时。

4.变速运动中的平均速度.

① 概念:在实际生活中,物体运动的快慢是不断变化的。例如,公共汽车在出站时逐渐变快,进站时逐渐减慢。这种快慢不匀的运动叫做变速运动(速度变化的直线运动叫做变速直线运动)。在变速运动中,物体在每个时刻的速度是不相同的。为了粗略地表示做变速运动的物体运动的快慢情况,可以引人平均速度的概念,做变速运动的物体,通过某一段路程5跟通过这段路程所用的时间t之比,称为在这段路程上的平均速度。若平均速度用v平表示。路程、时间分别用s、t表示,则v平=s/t。(会利用成正比或成反比例方程求解)

② 变速运动:运动物体的速度是变化的运动叫变速运动。举例:

③ 变速运动比匀速运动复杂,在不要求很精确,只作粗略研究的情况下,那么就可以匀速直线运动的速度公式v=s/t来求它的速度,不过求出的速度V,表示的是物体在通过一段路程s(物体在通过路程s所用的一段时间t)内的平均快慢程度,所以叫平均速度。

④ 理解:平均速度描述一个做变速运动的物体在某一段路程或某一段时间中运动的平均快慢程度。它是与这段路程或这段时间相对应的物理量。(简要说明)

⑤ 平均速度不是速度的算术平均值,全程的平均速度也不是各段平均速度的算术平均值。不是:V≠(v1+v2+…+vn)/n

应该是:v=s总/t总=(s1+s2+…+sn)/(t1+t2+…+tn)

⑥ 我们在日常生活中所说的物体运动速度,一般都指它们的平均速度。应当注意,速度表示在某个时间间隔内(某一段路程内),物体运动的快慢,速度为54千米/时,并不是说物体真的运动了一个小时,前进了54千米。如果一个物体运动了2秒,通过的路程为30米,这个物体的速度也为54千米/时;如果另一个物体只运动O.2秒,通过的路程为3米,这个物体的速度仍然是54千米/时。

5、运动状态和运动状态的改变

物体的运动状态是指作机械运动的运动快慢和运动方向。静止也是一种运动状态。

运动状态的改变是指物体的运动速度的改变。(包括快慢和方向)

6.匀速直线运动的规律

物体在做匀速直线运动时,它的速度不发生变化,在时间t内通过的路程s为时

间t与速度v的乘积,即s=vt。

该公式表述了匀速直线运动物体的路程s、速度v和时间t三者之间的关系。若

已知其中的两个量,即可求出第三个量。

由路程s、时间t求速度v的公式为v=s/t。

由路程s、速度v求时间t的公式为t=s/v。

7、相对运动的速度:当两个物体向相反方向运动时,若选其中之一为参照物,则另一个物体相对于它的速度大小为原来各自相对于地面的速度之和,即v=v1=v2;两个物体向相同方向运动时,若选其中之一为参照物,则另一个相对于它的速度大小为原来各自相对于地面的速度之差,即v=v大-v小。

8、速度、平均速度理解及有关的计算。

① 车长(队伍长)的问题;

② 超车、错车的问题;

③ 相遇的问题;

④ 追击的问题;

⑸ 船顺水、逆水航行的问题;

⑥ 平均速度的求解问题;

⑦ 速度公式中物理量之间比的问题;

⑧ 声速、光速的问题;

⑨ 参照物的选择的问题;

⑩ 一些n-1的问题。

搜集例题讲解。

(2) 力和运动

一、力的概念

1.力的定义:力是物体对物体的作用。

① 只要有力的存在,一定有两个或两个以上的物体在相互作用。

② 物体之间相互接触或没有相互接触都会有力的作用。

③ 力是有大小有方向的物理量。力的作用形式有两种:接触类的力和非接触类的力。

2.力的作用效果:使物体发生形变,或使物体的运动状态发生改变。

3.物体间力的作用是相互的。(作用力与反作用力)

① 同一物价,它既是受力物体的同时,也是施力物体。

② 研究、分析力的作用时,一定要确定所研究的对象是谁以便分清受力物体和施力物体。

③ 相互作用力的特点:作用在两个物体上,在同一直线上,大小相等,方向相反。且彼此同时产生,同时增大,同时减小,同时消失。

4.力的单位:在国际单位制中,力的单位是牛顿。(kgf、gf)感知N单位的大小,注意出估测题。

5.力的测量

(1)仪器:测力计。常用的为弹簧测力计。

(2)弹簧秤的制造原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量(缩短量)跟它受到

的拉力(压力)成正比。(弹簧所受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长。)

①校零。

(3)正确使用弹簧秤 ②防止弹簧与秤壳摩擦;

③注意测量范围及认清最小刻度值。

④读数时,应让视线垂直刻度面。

6.力的图示。

(1)力的三要素:力的大小、方向、作用点。

(2)力的图示法:用一条带箭头的线段把力的三要素都表示出来的方法。

线段的起点表示力的作用点;

线段的比例长度表示力的大小;

线段箭头指向表示力的方向。

具体画法:画力的图示时要做到:“四定三标”即:写作用点、定标度、定方向、定长度;标箭头、标力的数值和标单位。还需要注意:①表示力的方向的箭头,一定要画在线段的末端,不可随意画在线段的其他部分。②力的作用点要画在受力物体上,不要画在受力物体外面,更不要画在施力物体上。③要根据实际情况确定适当的比例,一个物体受多个力时,标度要统一,否则无法比较它们的大小。作力的图示的六个原则:①正确找出作用点,作用点要画在受力物体上,一般画在物体的重心。②比例线段长短要适宜,要根据实际情况确定合适的比例。③标度要统一,特别是受多个力时。④线段末端不能留“零头”,线段长度是标度的整数倍。⑤要用牛顿作单位,若题目告诉的是物体的质量,要根据公式G=mg计算到以牛顿为单位。⑥不能漏掉或多画力。

判断物体是否受力的方法:从力的作用形式判断物体是否受力;从力的作用是相互的进行判断;从力与运动的关系判断;从物体是否发生了形变来判断。具体找力时:先画重力;再找接触类的力;最后找非接触类的力。

(3)力的示意图:沿物体受力方向画一条带箭头的线段,对线段的起点和长度不作精确表示。

二、常见的几种力

1.重力。

(1)由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力。地面附近的一切物体都受到重力(重量或物重)。

(2)重力的方向总是竖直向下。

(3)重力的大小与质量成正比。g=G/m,g=9.8N/kg,或取10N/kg 。

(4)重心:重力在物体上的作用点。规则物体,重心在物体的几何中心;不规则的物体,可采用悬挂法、支持法(二力平衡原理)可找出物体的重心。物体的重心可在物体上,也可能在物体之外。其受到物体材料均匀情况和几何形状的影响。

物体的稳定性跟重心的位置有关。

2.弹力。

压力、支持力、拉力等都是弹力。

3.摩擦力。(f= N)

摩擦力是常见的有趣的一种现象。有时,它是有用的,有时它又是没有用的。相互接触的两个物体,当它们要发生或已发生相对运动时,在接触面上产生的一种阻碍相对运动的力,这种力叫做摩擦力。摩擦力的三要素:作用点:在接触面上。为了方便,可以把它画在物体上。方向:与相对运动或相对运动趋势的方向相反。大小:是可以变化的,压力的大小,接触面的粗糙程度,都会影响摩擦力的大小。

(1)滑动摩擦。

①一个物体在另一个物体表面上滑动时产生的摩擦叫做滑动摩擦,滑动摩擦中阻碍物体相对运动的力叫做滑动摩擦力。

②滑动摩擦力的大小与(物体间接触表面的粗糙程度有关和压力的大小有关。)

③滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反。

(2)滚动摩擦。

①一个物体在另一个物体表面上滚动时产生的摩擦叫做滚动摩擦。

②在相同条件下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

(3)静摩擦——一个物体沿着另一个物体表面有运动的趋势时所产生的摩擦叫做静摩擦,静摩擦力的方向与物体运动趋势的方向相反。F静max>f滑

(4)增大和减小摩擦的方法。

①增大有益摩擦的方法:增大压力或把接触面弄粗糙些。

②减小有害摩擦的方法:减小压力、用滚动摩擦代替滑动摩擦、使两个互相接触的摩擦面彼此离开(如加润滑剂、利用压缩气体形成气垫等)。

三、平衡力

1.一个物体在两个力(几个力)的作用下保持静止或匀速直线运动状态,就说这两力(几个力)平衡。

2.两力平衡的条件:同时作用在同一个物体上的两个力,且大小相等,方向相反,并作用在同一条直线上。(同物、共线、等大、反向)F合=0

四、同一直线上的两个力的合成

1.物体受到几个力的作用时,其作用效果可用一个力来等效替代,这个力叫做这几个力的合力。求合力的方法叫做力的合成。

2.同一直线上两力的合成。

(1)两个力方向相同时,合力的大小等于这两个力的数值之和,合力的方向与这两个力的方向相同。) F合=F1+F2

(2)两个力方向相反时,合力的大小等于这两个力的数值之差,合力的方向与这两个力中较大一个力的方向相同。(F合=)

两个力的合力范围在≤F合≤F1+F2

(3)平衡力的合力为零。

(4)互成角度力的合成:遵循力的四边形法则或力的三角形法则,合力的范围在 ≤F合≤F1+F2 (0≤θ≤180。)

五、力和运动的关系

1.物体不受力作用时,会有以下情况。

(1)牛顿第一运动定律:一切物体在没有受到外力作用时,总是保持匀速直线运动状态或静止状态。

牛顿第一运动定律又叫做惯性定律。

(2)惯性:物体保持静止或匀速直线运动状态的性质叫惯性。

①惯性是物体的固有属性。一切物体,任何情况下都具有惯性。

②惯性的大小只与物体的质量有关,物体质量大,惯性就大。

2.物体受平衡力作用时,保持静止或匀速直线运动状态。

3.物体受非平衡力作用时,运动状态将发生改变。

运动方向改变

(速度方向的改变)

物体的运动状态

匀速直线运动

静止

经过的路线是直线

快慢不变

一旦选定,认为静止

公式:v=s总/t总

定义:平均快慢程度

单位:米/秒(m/s)、千米/时(km/h)

公式:V=S/t

两层含义

变速直线运动

匀速直线运动

选择

定义

静止是相对的

运动是绝对的

除自身以外的任何物体

参照物

运动和静止相对性

机械运动

直线运动

运动和静止

简单的运动

物体在平衡力、非平衡力作用下的运动

二力平衡、二力平衡的条件

二者同时都变

公式:V=S/t

牛顿第一定律、惯性

力和运动的关系

运动状态不变

受相互平衡的力的作用

F合=0

不受外力

的作用

物体受力情况

力的概念、力的测量、力的三要素

力的种类、力的效果、力的合成

受非平衡的力的作用

F合≠0

运动状态改变

匀速直线运动、变速直线运动

运动快慢改变

(速度大小的改变)

运动和静止的相对性,参照物

力

常见的运动

运动和力

PAGE

7

2、 简单运动 力和运动

【知识要求】

(1) 简单运动

1. 知道机械运动的概念;运动和静止的相对性。

2. 理解匀速直线运动概念;匀速直线运动的速度及其公式的应用。

3. 知道平均速度,会用刻度尺和钟表测平均速度。

(2) 力和运动

1. 理解力是一个物体对另一个物体的作用;知道物体间力的作用是相互的;知道力可以改变物体的运动状态(改变物体的速度大小、运动方向、引起物体的形变)。

2. 知道力的国际单位。会使用弹簧测力计测力。

3. 理解力的三要素:大小、方向、作用点;会作力的图示。

4. 理解重力的大小与质量成正比G=mg,方向始终是竖直向下的。

5. 理解合力的概念,理解同一直线上二力的合成。

6. 理解二力平衡条件及其应用。

7.知道摩擦力的概念,知道滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关;如何增大有益的摩擦和减小有害的摩擦。

8.知道惯性定律(牛顿第一定律),知道惯性、惯性现象。

【知识结构】

【中考热点】

1. 运动和静止的相对性,参照物的选择。

2. 速度、平均速度以及计算。

3. 力的概念及受力分析(力的图示、力的示意图)。

4. 惯性现象和牛顿第一定律(惯性定律)。

5. 平衡力的概念、条件与相互作用力的区别。

6. 力和运动的关系。

7. 力的合成。

8. 摩擦力。

【讲解重点难点】

1. 速度、平均速度理解及有关的计算。

① 车长(队伍长)的问题;

② 超车、错车的问题;

③ 相遇的问题;

④ 追击的问题;

⑸ 船顺水、逆水航行的问题;

⑥ 平均速度的求解问题;

⑦ 速度公式中物理量之间比的问题;

⑧ 声速、光速的问题;

⑨ 参照物的选择的问题;

⑩ 一些n-1的问题。

2. 如何进行受力分析。

3. 惯性与惯性定律、惯性与力的理解及联系和区别。

4. 相互作用力与相互平衡力的定义及条件的联系和区别。

5. 关于力和运动的关系。

6. 关于力的合成的理解及规律。

7. 摩擦力。

【知识概要】参见《中考命题趋向及解读》P44-45、《初中物理奥林匹克竞赛指导》P8-9

(1) 简单的运动

1.参照物的选择 。

① 应当明确,不事先选定参照物,就无法对某个物体的运动状态作出肯定的回答,说某个物体是运动或静止则是毫无意义的。我们平常在研究物体时,说物体在运动还是静止,要看是以另外的哪个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫参照物。举例:

② 选择参照物通常遵循两个原则:一是任意,二是方便。任意是指除了研究对象之

外的任何其他物体都可以被选作参照物。如,地面、房屋、树木等;方便是指参照物的选择应使我们容易描述或研究物体的运动状态,使物体的运动状态简单、清楚。如在行驶的车内研究物体的运动,以车厢作为参照物就比较方便。

③ 理解:

参照物一旦被选定,我们就假定该物体是静止的。

参照物的选定可以是任意的,但不能将研究的物体本身作参照物,因自己以自己人为参照物,任何物体的位置是永远不变的,也就是这一物体永远处于静止状态。

为了研究机械运动的方便,物理学中一般选择取地面或相对于地面静止的物体作为参照物,且可以不加以说明;若选取其它合适的物体作参照物研究机械运动时,则要作出说明。通常情况下都以研究问题是否方便而定,可以是一个不会变形的物体,也可以是若干个没有相对运动的物体。对于不同的参照物,同一个物体可以有不同的运动状态。

2.机械运动 。

① 概念:物体在空间位置的变化过程称为机械运动。大量事实表明,世界上所有的物体都在不停地做机械运动,根本不存在不运动的物体,运动是绝对的。

② 一个物体的运动,总是通过它相对于其他物体位置的变化体现出来的,离开了物

体之间相对位置的变化,就无法感知物体是否在运动,物体相对于不同标准具有不同

的运动状态,称为运动和静止的相对性。

③ 在描述物体运动情况时,被选作标准的物体称为参照物。参照物可以是一个不会变形的物体,也可以是若干个没有相对运动的物体。对于不同的参照物,同一个物体可以有不同的运动状态。在初中阶段,只研究地球表面处物体的运动,所以常选地球为参照物。在通常情况下,如果不加说明,都是以地球为参照物研究物体的运动。

3.匀速直线运动中的速度

① 概念:在物理学中,速度用来表示物体运动的快慢程度,是一个重要的物理量。概念:快慢不变,经过的路线是直线的运动叫匀速直线运动。匀速直线运动是最简单的机械运动,也是理想化的运动模式。如果物体作匀速直线运动。其中“匀速"二字的意思是“速度均匀"或“速度保持不变"。特点:物体运动的路线是直线。(运动方向或速度方向不变);物体的运动快慢不发生改变。(运动快慢或速度大小不变)。

② 比较两个物体运动快慢程度的办法有两种:第一种是比较它们在相同时间内所通过的路程,第二种是比较它们通过相同路程所用的时间。将这两种办法综合在一起,同时比较它们通过的路程s与通过这段路程所用的时间,即s/t,这个比值就是速度。结果是比值大的物体运动得快。

③ 在匀速直线运动中,速度的大小等于物体在单位时间内通过的路程,应当知道,速度由路程、时间两个因素共同决定,不能只由其中一个量的大小确定速度的大小。物体在作匀速直线运动时,在相等的时间内,物体通过的路程都相等。

④ v=s/ts=vt或t=s/v 对于一个作匀速直线运动的物体,其速度v是不随s和t的改变而改变的恒量,即s与t的比值s/t是怛定不变的。

⑤ 速度的单位由路程(即长度)的单位和时间的单位决定。如果路程的单位用米,时间的单位用秒,速度单位就为米/秒。掌握的换算关系:1m/S=3.6km/h 1km/h=1/3.6(m/s) 1m/s>1km/h;此外,速度单位还有千米/秒、千米/时等。在实际生活中使用的“迈”、“节"等也是速度的单位。1迈=1千米/时,1节=1852米/时。

4.变速运动中的平均速度.

① 概念:在实际生活中,物体运动的快慢是不断变化的。例如,公共汽车在出站时逐渐变快,进站时逐渐减慢。这种快慢不匀的运动叫做变速运动(速度变化的直线运动叫做变速直线运动)。在变速运动中,物体在每个时刻的速度是不相同的。为了粗略地表示做变速运动的物体运动的快慢情况,可以引人平均速度的概念,做变速运动的物体,通过某一段路程5跟通过这段路程所用的时间t之比,称为在这段路程上的平均速度。若平均速度用v平表示。路程、时间分别用s、t表示,则v平=s/t。(会利用成正比或成反比例方程求解)

② 变速运动:运动物体的速度是变化的运动叫变速运动。举例:

③ 变速运动比匀速运动复杂,在不要求很精确,只作粗略研究的情况下,那么就可以匀速直线运动的速度公式v=s/t来求它的速度,不过求出的速度V,表示的是物体在通过一段路程s(物体在通过路程s所用的一段时间t)内的平均快慢程度,所以叫平均速度。

④ 理解:平均速度描述一个做变速运动的物体在某一段路程或某一段时间中运动的平均快慢程度。它是与这段路程或这段时间相对应的物理量。(简要说明)

⑤ 平均速度不是速度的算术平均值,全程的平均速度也不是各段平均速度的算术平均值。不是:V≠(v1+v2+…+vn)/n

应该是:v=s总/t总=(s1+s2+…+sn)/(t1+t2+…+tn)

⑥ 我们在日常生活中所说的物体运动速度,一般都指它们的平均速度。应当注意,速度表示在某个时间间隔内(某一段路程内),物体运动的快慢,速度为54千米/时,并不是说物体真的运动了一个小时,前进了54千米。如果一个物体运动了2秒,通过的路程为30米,这个物体的速度也为54千米/时;如果另一个物体只运动O.2秒,通过的路程为3米,这个物体的速度仍然是54千米/时。

5、运动状态和运动状态的改变

物体的运动状态是指作机械运动的运动快慢和运动方向。静止也是一种运动状态。

运动状态的改变是指物体的运动速度的改变。(包括快慢和方向)

6.匀速直线运动的规律

物体在做匀速直线运动时,它的速度不发生变化,在时间t内通过的路程s为时

间t与速度v的乘积,即s=vt。

该公式表述了匀速直线运动物体的路程s、速度v和时间t三者之间的关系。若

已知其中的两个量,即可求出第三个量。

由路程s、时间t求速度v的公式为v=s/t。

由路程s、速度v求时间t的公式为t=s/v。

7、相对运动的速度:当两个物体向相反方向运动时,若选其中之一为参照物,则另一个物体相对于它的速度大小为原来各自相对于地面的速度之和,即v=v1=v2;两个物体向相同方向运动时,若选其中之一为参照物,则另一个相对于它的速度大小为原来各自相对于地面的速度之差,即v=v大-v小。

8、速度、平均速度理解及有关的计算。

① 车长(队伍长)的问题;

② 超车、错车的问题;

③ 相遇的问题;

④ 追击的问题;

⑸ 船顺水、逆水航行的问题;

⑥ 平均速度的求解问题;

⑦ 速度公式中物理量之间比的问题;

⑧ 声速、光速的问题;

⑨ 参照物的选择的问题;

⑩ 一些n-1的问题。

搜集例题讲解。

(2) 力和运动

一、力的概念

1.力的定义:力是物体对物体的作用。

① 只要有力的存在,一定有两个或两个以上的物体在相互作用。

② 物体之间相互接触或没有相互接触都会有力的作用。

③ 力是有大小有方向的物理量。力的作用形式有两种:接触类的力和非接触类的力。

2.力的作用效果:使物体发生形变,或使物体的运动状态发生改变。

3.物体间力的作用是相互的。(作用力与反作用力)

① 同一物价,它既是受力物体的同时,也是施力物体。

② 研究、分析力的作用时,一定要确定所研究的对象是谁以便分清受力物体和施力物体。

③ 相互作用力的特点:作用在两个物体上,在同一直线上,大小相等,方向相反。且彼此同时产生,同时增大,同时减小,同时消失。

4.力的单位:在国际单位制中,力的单位是牛顿。(kgf、gf)感知N单位的大小,注意出估测题。

5.力的测量

(1)仪器:测力计。常用的为弹簧测力计。

(2)弹簧秤的制造原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量(缩短量)跟它受到

的拉力(压力)成正比。(弹簧所受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长。)

①校零。

(3)正确使用弹簧秤 ②防止弹簧与秤壳摩擦;

③注意测量范围及认清最小刻度值。

④读数时,应让视线垂直刻度面。

6.力的图示。

(1)力的三要素:力的大小、方向、作用点。

(2)力的图示法:用一条带箭头的线段把力的三要素都表示出来的方法。

线段的起点表示力的作用点;

线段的比例长度表示力的大小;

线段箭头指向表示力的方向。

具体画法:画力的图示时要做到:“四定三标”即:写作用点、定标度、定方向、定长度;标箭头、标力的数值和标单位。还需要注意:①表示力的方向的箭头,一定要画在线段的末端,不可随意画在线段的其他部分。②力的作用点要画在受力物体上,不要画在受力物体外面,更不要画在施力物体上。③要根据实际情况确定适当的比例,一个物体受多个力时,标度要统一,否则无法比较它们的大小。作力的图示的六个原则:①正确找出作用点,作用点要画在受力物体上,一般画在物体的重心。②比例线段长短要适宜,要根据实际情况确定合适的比例。③标度要统一,特别是受多个力时。④线段末端不能留“零头”,线段长度是标度的整数倍。⑤要用牛顿作单位,若题目告诉的是物体的质量,要根据公式G=mg计算到以牛顿为单位。⑥不能漏掉或多画力。

判断物体是否受力的方法:从力的作用形式判断物体是否受力;从力的作用是相互的进行判断;从力与运动的关系判断;从物体是否发生了形变来判断。具体找力时:先画重力;再找接触类的力;最后找非接触类的力。

(3)力的示意图:沿物体受力方向画一条带箭头的线段,对线段的起点和长度不作精确表示。

二、常见的几种力

1.重力。

(1)由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力。地面附近的一切物体都受到重力(重量或物重)。

(2)重力的方向总是竖直向下。

(3)重力的大小与质量成正比。g=G/m,g=9.8N/kg,或取10N/kg 。

(4)重心:重力在物体上的作用点。规则物体,重心在物体的几何中心;不规则的物体,可采用悬挂法、支持法(二力平衡原理)可找出物体的重心。物体的重心可在物体上,也可能在物体之外。其受到物体材料均匀情况和几何形状的影响。

物体的稳定性跟重心的位置有关。

2.弹力。

压力、支持力、拉力等都是弹力。

3.摩擦力。(f= N)

摩擦力是常见的有趣的一种现象。有时,它是有用的,有时它又是没有用的。相互接触的两个物体,当它们要发生或已发生相对运动时,在接触面上产生的一种阻碍相对运动的力,这种力叫做摩擦力。摩擦力的三要素:作用点:在接触面上。为了方便,可以把它画在物体上。方向:与相对运动或相对运动趋势的方向相反。大小:是可以变化的,压力的大小,接触面的粗糙程度,都会影响摩擦力的大小。

(1)滑动摩擦。

①一个物体在另一个物体表面上滑动时产生的摩擦叫做滑动摩擦,滑动摩擦中阻碍物体相对运动的力叫做滑动摩擦力。

②滑动摩擦力的大小与(物体间接触表面的粗糙程度有关和压力的大小有关。)

③滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反。

(2)滚动摩擦。

①一个物体在另一个物体表面上滚动时产生的摩擦叫做滚动摩擦。

②在相同条件下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

(3)静摩擦——一个物体沿着另一个物体表面有运动的趋势时所产生的摩擦叫做静摩擦,静摩擦力的方向与物体运动趋势的方向相反。F静max>f滑

(4)增大和减小摩擦的方法。

①增大有益摩擦的方法:增大压力或把接触面弄粗糙些。

②减小有害摩擦的方法:减小压力、用滚动摩擦代替滑动摩擦、使两个互相接触的摩擦面彼此离开(如加润滑剂、利用压缩气体形成气垫等)。

三、平衡力

1.一个物体在两个力(几个力)的作用下保持静止或匀速直线运动状态,就说这两力(几个力)平衡。

2.两力平衡的条件:同时作用在同一个物体上的两个力,且大小相等,方向相反,并作用在同一条直线上。(同物、共线、等大、反向)F合=0

四、同一直线上的两个力的合成

1.物体受到几个力的作用时,其作用效果可用一个力来等效替代,这个力叫做这几个力的合力。求合力的方法叫做力的合成。

2.同一直线上两力的合成。

(1)两个力方向相同时,合力的大小等于这两个力的数值之和,合力的方向与这两个力的方向相同。) F合=F1+F2

(2)两个力方向相反时,合力的大小等于这两个力的数值之差,合力的方向与这两个力中较大一个力的方向相同。(F合=)

两个力的合力范围在≤F合≤F1+F2

(3)平衡力的合力为零。

(4)互成角度力的合成:遵循力的四边形法则或力的三角形法则,合力的范围在 ≤F合≤F1+F2 (0≤θ≤180。)

五、力和运动的关系

1.物体不受力作用时,会有以下情况。

(1)牛顿第一运动定律:一切物体在没有受到外力作用时,总是保持匀速直线运动状态或静止状态。

牛顿第一运动定律又叫做惯性定律。

(2)惯性:物体保持静止或匀速直线运动状态的性质叫惯性。

①惯性是物体的固有属性。一切物体,任何情况下都具有惯性。

②惯性的大小只与物体的质量有关,物体质量大,惯性就大。

2.物体受平衡力作用时,保持静止或匀速直线运动状态。

3.物体受非平衡力作用时,运动状态将发生改变。

运动方向改变

(速度方向的改变)

物体的运动状态

匀速直线运动

静止

经过的路线是直线

快慢不变

一旦选定,认为静止

公式:v=s总/t总

定义:平均快慢程度

单位:米/秒(m/s)、千米/时(km/h)

公式:V=S/t

两层含义

变速直线运动

匀速直线运动

选择

定义

静止是相对的

运动是绝对的

除自身以外的任何物体

参照物

运动和静止相对性

机械运动

直线运动

运动和静止

简单的运动

物体在平衡力、非平衡力作用下的运动

二力平衡、二力平衡的条件

二者同时都变

公式:V=S/t

牛顿第一定律、惯性

力和运动的关系

运动状态不变

受相互平衡的力的作用

F合=0

不受外力

的作用

物体受力情况

力的概念、力的测量、力的三要素

力的种类、力的效果、力的合成

受非平衡的力的作用

F合≠0

运动状态改变

匀速直线运动、变速直线运动

运动快慢改变

(速度大小的改变)

运动和静止的相对性,参照物

力

常见的运动

运动和力

PAGE

7

同课章节目录