人教版七年级下册第19课 清朝前期社会经济的发展(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册第19课 清朝前期社会经济的发展(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-04-26 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第19课

清朝前期社会经济的发展

学习目标

通过本课的学习,掌握清朝前期经济发展的状况,即农业、手工业较前代有了发展,商品经济空前活跃;

通过探索清朝前期农业和手工业发展、商品经济活跃之间的关系,提高分析问题的能力。研读史料,从材料入手解决问题,掌握学习历史的方法,提高学习历史的能力。

重点难点

重点:

农业生产恢复的原因和人口增长。

难点:

手工业发展的表现。

一、农业生产的恢复和发展

1.原因:

顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行 政策。

垦荒

统治者对农业生产的重视:

顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

康熙帝

雍正帝

顺治帝

乾隆帝

2.表现:

(1)乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近 亩。

(2)对等 、 大河以及大运河进行治理。

3亿

黄河

淮河

材料二:清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

(3)推广 、 等高产作物。

(4)棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大。

3.意义:有利于社会的稳定和繁荣;推动了 和 的发展。

城镇商品经济

手工业

甘薯

玉米

玉米

花生

向日葵

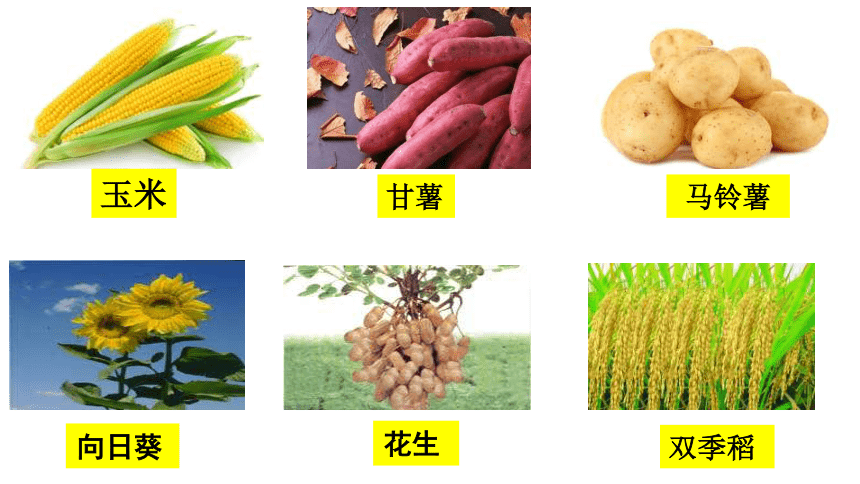

3.清朝农业生产发展的表现:

玉米

甘薯

马铃薯

双季稻

二、手工业和商业的发展

1.手工业:

丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。江宁著名的机户 、 等,各有织机五六百张,佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

李东阳

李扁担

2.商业

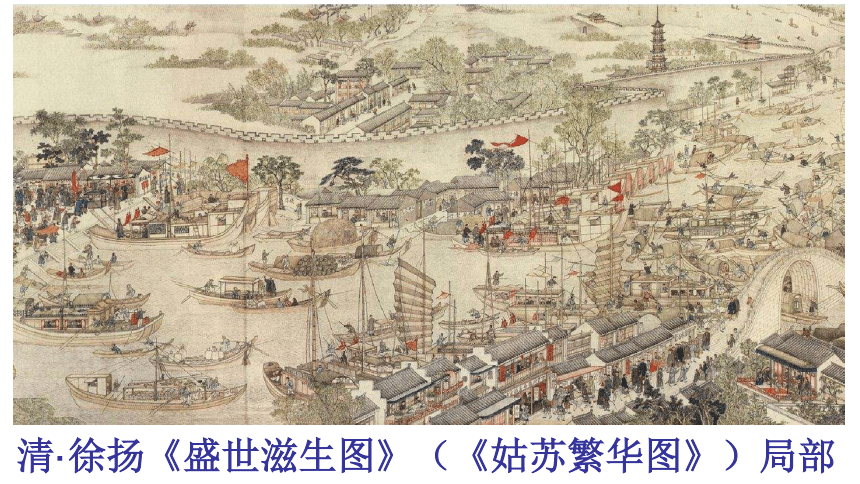

(1)清朝前期,形成了由农村集市城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在 、 、江宁、扬州、苏州、杭州、等大城市中,工商业非常繁荣。

北京

广州

清·徐扬《盛世滋生图》(《姑苏繁华图》)局部

(2)晋商在全国各地开设“ ”;徽商从事食盐、典当等行业的经营活动商帮的活动,对当时社会经济的发展影响很大。

票号

晋商代表

徽商代表

胡雪岩

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。

三、人口的增长

1.原因:

经济发展,国力增强,社会安定。

2.概况:

康熙时,全国人口总数达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到 ,占当时世界总人口的1/3。

3亿

3.影响

逐渐突出,很多天然植被和原始森林遭到破坏, 严重,地力下降。

人地矛盾

水土流失

手工业和商业的发展

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展

农业生产的恢复和发展

清朝前期社会经济的发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场

原因:重视农业生产,推行垦荒政策

商业:商业发达

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大;

影响经济的持续发展。

阅读下列材料,回答问题

材料一:

唐朝统治者的开明使唐朝成为世界上强大的帝国之一,促进了世界经济、文化的交流和发展。

材料二:

明朝派郑和七次下西洋,他们的足迹到达南洋与西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

材料三:

嘉庆皇帝在上谕中说,天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉

(1)唐、明、清分别采取怎样的对外政策

唐朝实行对外开放政策; 明朝实行比较开放的政策,加强同世界各国的交往; 清朝实行闭关锁国政策。

(2)不同的政策产生了怎样的后果 你有什么启示

后果:

唐朝的对外开放政策,使唐文化远播于世界,促进了世界文明的进步,同时使中华文明吸收了外来优秀文化,使唐朝文明更加辉煌;明朝的对外交往,促进了中外友好关系的发展,促进了经济文化的交流,促进了自身经济的发展;而清朝的闭关政策,使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地向西方学习先进的科学知识和技术,使中国在世界上落伍了。

启示:

任何一个国家和民族都不能封闭自守,应该积极地吸收别国先进的东西,否则就会被淘汰。中国的发展离不开世界,关起门来搞建设是不可能成功的。封闭只能导致落后,当今世界经济一体化趋势加强,我们应当学习一切先进的文明来发展经济,坚持对外开放政策不变。

随堂演练

1.明朝中期以后,中国的社会性质是( )

A.奴隶社会 C.资本主义社会

B.封建社会 D.社会主义社会

B

2.山西人擅长经商,有人说,凡有麻雀的地方就有山西商人的足迹。晋商的足迹遍及长城内外大江南北,甚至远到俄国和日本。下列选项对此的叙述,正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

C

3.(江苏南通中考题)苏州盛泽镇在明朝中期还是一个普通的村落;而到明末,“市上两岸绸丝牙行,约有千百余家”。可见,盛泽镇的繁荣主要得益于( )

A.棉纺织基地的出现

B.全国性商贸中心形成

C.丝织业的快速发展

D陆上丝绸之路的开通

C

4.(四川内江中考题)下列现象不能够反映明清时期商品经济发展的是( )

A.外来农作物玉米、甘薯等的引进

B.北京和南京是全国性的商贸城市

C.苏州成为丝织业中心

D.景德镇是全国的制瓷业中心

A

5.明清商业兴盛,请问哪两个地方的商人最为活跃( )

A.山西和徽州商人

B.广州和北京商人

C.湖南和新疆商人

D.福建和浙江商人

A

6.清朝统治者虽然起源于渔猎民族,但其重视农业的程度一点也不逊色于汉族王朝,甚至有过之而无不及。清朝前期重视农业发展的帝王不包括( )

A.皇太极

B.康熙帝

C.雍正帝

D.乾隆帝

A

清朝前期社会经济发展的原因有哪些?

(1)清朝前期国家统一,政治稳定,统一稳定的社会政局有利于经济的发展。

(2)清朝前期统治者采取了恢复生产的措施,重视经济发展。

材料一:

雍正帝强调,“农为天下本务,而工商皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,因此要在“平日留心劝导,使民知本业之为贵”。

(1)从材料一中得出什么信息?

提示:重农抑商,重视农业生产。

材料二:

年 代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 837 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 495

(2)1661年到1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

提示:耕地面积迅速增加。清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

材料三:

(明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆、公所、组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下,山西庄氏号称数千万两。

——以上资料摘自《简明中国经济史》

(3)据材料三,结合所学,指出明清商业进一步发展的表现有哪些。

提示:商业资本活跃,会馆、商帮出现,出现工商业市镇等。

第19课

清朝前期社会经济的发展

学习目标

通过本课的学习,掌握清朝前期经济发展的状况,即农业、手工业较前代有了发展,商品经济空前活跃;

通过探索清朝前期农业和手工业发展、商品经济活跃之间的关系,提高分析问题的能力。研读史料,从材料入手解决问题,掌握学习历史的方法,提高学习历史的能力。

重点难点

重点:

农业生产恢复的原因和人口增长。

难点:

手工业发展的表现。

一、农业生产的恢复和发展

1.原因:

顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行 政策。

垦荒

统治者对农业生产的重视:

顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

康熙帝

雍正帝

顺治帝

乾隆帝

2.表现:

(1)乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近 亩。

(2)对等 、 大河以及大运河进行治理。

3亿

黄河

淮河

材料二:清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

(3)推广 、 等高产作物。

(4)棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大。

3.意义:有利于社会的稳定和繁荣;推动了 和 的发展。

城镇商品经济

手工业

甘薯

玉米

玉米

花生

向日葵

3.清朝农业生产发展的表现:

玉米

甘薯

马铃薯

双季稻

二、手工业和商业的发展

1.手工业:

丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。江宁著名的机户 、 等,各有织机五六百张,佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

李东阳

李扁担

2.商业

(1)清朝前期,形成了由农村集市城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在 、 、江宁、扬州、苏州、杭州、等大城市中,工商业非常繁荣。

北京

广州

清·徐扬《盛世滋生图》(《姑苏繁华图》)局部

(2)晋商在全国各地开设“ ”;徽商从事食盐、典当等行业的经营活动商帮的活动,对当时社会经济的发展影响很大。

票号

晋商代表

徽商代表

胡雪岩

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

晋商以山西富有的盐、铁、麦、棉、皮、毛、木材、旱烟等特产,进行长途贩运,设号销售,套换江南的丝、绸、茶、米,又转销西北、蒙、俄等地,其贩运销售活动遍及全国范围。晋商真正崛起于明代,至清乾隆、嘉庆、道光时期已发展到鼎盛。

三、人口的增长

1.原因:

经济发展,国力增强,社会安定。

2.概况:

康熙时,全国人口总数达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到 ,占当时世界总人口的1/3。

3亿

3.影响

逐渐突出,很多天然植被和原始森林遭到破坏, 严重,地力下降。

人地矛盾

水土流失

手工业和商业的发展

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展

农业生产的恢复和发展

清朝前期社会经济的发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场

原因:重视农业生产,推行垦荒政策

商业:商业发达

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大;

影响经济的持续发展。

阅读下列材料,回答问题

材料一:

唐朝统治者的开明使唐朝成为世界上强大的帝国之一,促进了世界经济、文化的交流和发展。

材料二:

明朝派郑和七次下西洋,他们的足迹到达南洋与西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

材料三:

嘉庆皇帝在上谕中说,天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉

(1)唐、明、清分别采取怎样的对外政策

唐朝实行对外开放政策; 明朝实行比较开放的政策,加强同世界各国的交往; 清朝实行闭关锁国政策。

(2)不同的政策产生了怎样的后果 你有什么启示

后果:

唐朝的对外开放政策,使唐文化远播于世界,促进了世界文明的进步,同时使中华文明吸收了外来优秀文化,使唐朝文明更加辉煌;明朝的对外交往,促进了中外友好关系的发展,促进了经济文化的交流,促进了自身经济的发展;而清朝的闭关政策,使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地向西方学习先进的科学知识和技术,使中国在世界上落伍了。

启示:

任何一个国家和民族都不能封闭自守,应该积极地吸收别国先进的东西,否则就会被淘汰。中国的发展离不开世界,关起门来搞建设是不可能成功的。封闭只能导致落后,当今世界经济一体化趋势加强,我们应当学习一切先进的文明来发展经济,坚持对外开放政策不变。

随堂演练

1.明朝中期以后,中国的社会性质是( )

A.奴隶社会 C.资本主义社会

B.封建社会 D.社会主义社会

B

2.山西人擅长经商,有人说,凡有麻雀的地方就有山西商人的足迹。晋商的足迹遍及长城内外大江南北,甚至远到俄国和日本。下列选项对此的叙述,正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

C

3.(江苏南通中考题)苏州盛泽镇在明朝中期还是一个普通的村落;而到明末,“市上两岸绸丝牙行,约有千百余家”。可见,盛泽镇的繁荣主要得益于( )

A.棉纺织基地的出现

B.全国性商贸中心形成

C.丝织业的快速发展

D陆上丝绸之路的开通

C

4.(四川内江中考题)下列现象不能够反映明清时期商品经济发展的是( )

A.外来农作物玉米、甘薯等的引进

B.北京和南京是全国性的商贸城市

C.苏州成为丝织业中心

D.景德镇是全国的制瓷业中心

A

5.明清商业兴盛,请问哪两个地方的商人最为活跃( )

A.山西和徽州商人

B.广州和北京商人

C.湖南和新疆商人

D.福建和浙江商人

A

6.清朝统治者虽然起源于渔猎民族,但其重视农业的程度一点也不逊色于汉族王朝,甚至有过之而无不及。清朝前期重视农业发展的帝王不包括( )

A.皇太极

B.康熙帝

C.雍正帝

D.乾隆帝

A

清朝前期社会经济发展的原因有哪些?

(1)清朝前期国家统一,政治稳定,统一稳定的社会政局有利于经济的发展。

(2)清朝前期统治者采取了恢复生产的措施,重视经济发展。

材料一:

雍正帝强调,“农为天下本务,而工商皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,因此要在“平日留心劝导,使民知本业之为贵”。

(1)从材料一中得出什么信息?

提示:重农抑商,重视农业生产。

材料二:

年 代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 837 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 495

(2)1661年到1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

提示:耕地面积迅速增加。清初的统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

材料三:

(明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆、公所、组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下,山西庄氏号称数千万两。

——以上资料摘自《简明中国经济史》

(3)据材料三,结合所学,指出明清商业进一步发展的表现有哪些。

提示:商业资本活跃,会馆、商帮出现,出现工商业市镇等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源