2018高考如何快速读懂小说 课件 (共126张PPT)

文档属性

| 名称 | 2018高考如何快速读懂小说 课件 (共126张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 444.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 20:45:10 | ||

图片预览

文档简介

课件126张PPT。高考小说阅读复习一、考纲解读

《考试大纲》对文学类文本阅读的要求是:阅读鉴赏中外文学作品。了解小说等文学体裁的基本特征及主要表现手法。阅读文学作品注重审美体验。感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力;理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

1.分析综合C

(1)分析作品结构,概括作品主题

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法

2.鉴赏评价D

(1)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术

(2)欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力

(3)对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价

3.探究F

(1)从不同的角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神

(2)探讨作者的创作背景和创作意图

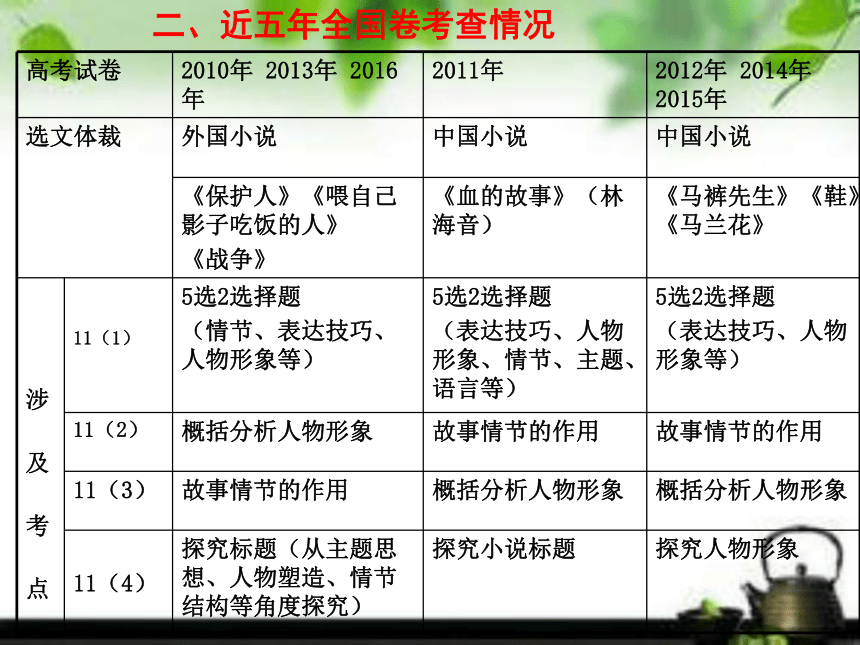

(3)对作品进行个性化阅读和有创意的解读二、近五年全国卷考查情况了解小说阅读的考题形式 请大家快速浏览《名师一号》P-145《喂自己影子吃饭的人》。如何读懂小说 小说的常识

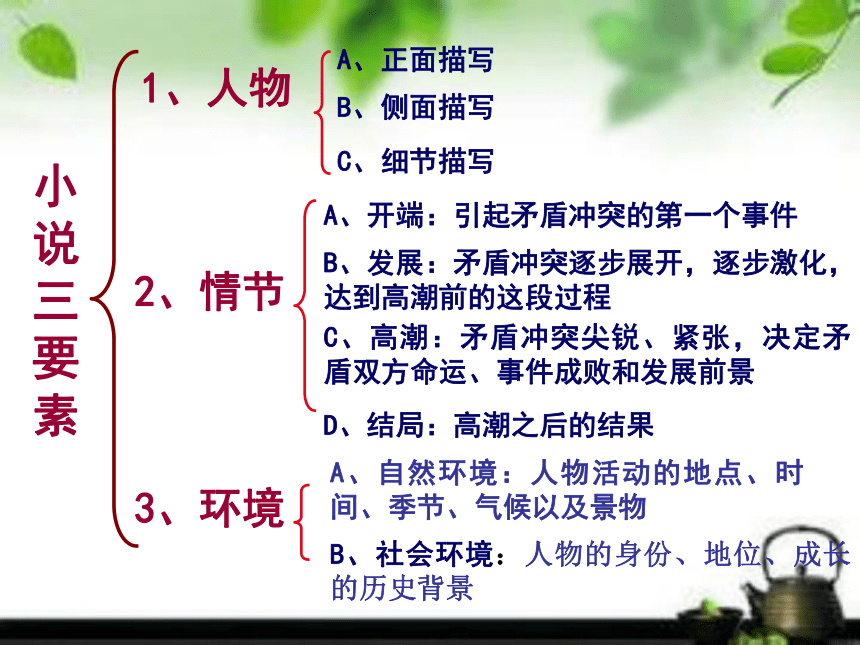

(一)小说的概念

小说是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写,来反映现实生活的一种文学体裁。A、正面描写B、侧面描写C、细节描写1、人物 小说三要素2、情节3、环境A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景D、结局:高潮之后的结果A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物 B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景 如何读懂小说一、相当的生活积累和人生阅历是很好地理解小说的土壤和储备。如何读懂小说二、掌握“考试小说”的文体特征

1、叙事类文体

2、通过“典型形象”表达对社会、人生的认识和思考。

3、主题往往比较隐晦。

4、篇幅较为短小,人物和故事都比较简单。

5、有时通过插叙或回顾的形式来补充情节、交代背景,以增加作品的容量和帮助完善主题。

6、节选的作品具有相对完整的独立的结构与主旨,删改的作品对原作有不同程度的改变,更集中地体现小说的文体特征。如何读懂小说三、明确阅读目的

总目的是《考试说明》规定的考点。

实际阅读目标是:

1、思想主旨的确定——作者想表达什么样的思考或认识?

2、人物形象的把握——典型形象是什么类型,什么性格,什么社会意义。

3、手法技巧的鉴赏——小说使用了怎样的艺术手法,有什么样的艺术效果。

4、语言的赏析鉴赏——小说的语言有怎样的艺术价值。如何读懂小说四、阅读的着眼点

分析小说的要素,从要素入手解读作品:

1、明确是侧重于叙事还是侧重于写人。

2、事——了解写了“什么事”,文本是怎样结构的?(分成哪些场面梳理事情的开头、过程、结尾等部分)

3、人——知道涉及“哪些人”,谁是主要的?谁是相关的?他们是什么关系?

4、写——作品中有哪些“描写”?人物说了哪些话?有哪些景物等等。如何读懂小说如何读懂小说5、思考作品的主旨。

6、找出叙事或塑造人物时有什么明显的技巧方法。

7、尝试分析作品的语言有什么特点。

8、关注那些含义丰富的语句或人物独特的对话、独白。(2010江苏卷)溜索 阿城 一个钟头之前就听到这隐隐闷雷,初不在意。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。领队也只懒懒说是怒江,要过溜索了。不由捏紧了心,准备一睹贯滇西的怒江,却不料转出口,依然是闷闷的雷。见前边牛死也不肯再走,心下大惑,就下马向前。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

领队稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉得雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。牛铃如击在心上,一步一响,驮队向横在峡上的一根索子颤颤移去。那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得。 大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛们都哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子们也一个接一个飞身小过去。 我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反而抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛地耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

猛听得空中一声忽哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。牛们终于又上了驮,铃铛朗郎的响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

如何读懂小说 把一篇看似纷乱复杂的小说拆解成这些部分,就不难理解其关键的东西,就能把握住作品的思想与艺术了,就能达到阅读的目的了,也就掌握了考试涉及的考点,具备了答题的思想材料了。三、小说的基本知识

1、小说的三要素:人物、情节、环境。

人物:文艺作品中所描绘的人的形象。人物与事件是文艺作品中的重要因素,人物一般地说是组成艺术形象的主体、核心。叙事性文艺作品大多是通过对人物和人物的活动及其相互关系的描写来刻画人物性格、塑造人物形象和揭示生活意义、展现人生理想的。

情节:是叙事性文学作品内容构成的要素之一,它是指叙事作品中表现人物之间相互关系的一系列生活事件的发展过程。它是由一系列展示人物性格、表现人物与人物、人物与环境之间相互关系的具体事件构成。一般包括开端、发展、高潮、结局等部分,有的还有序幕和尾声。按照因果逻辑组织起来的一系列事件情节,应当体现出人物行为之间的冲突。

环境:指文艺作品中典型人物所生活的、形成其性格并驱使其行动的特定社会环境,即主人公和周围人物所形成和辐射出来的具体关系。习惯上分为自然环境和社会环境。 2、小说的主题

也叫“主题思想”。文艺作品中所蕴含的中心思想。是作品内容的主体和核心。

(狭义)指作者在说明问题、发表主张或反映社会生活现象时,通过文章或作品的全部内容表达出的基本观点。

(广义)指题材概念,是社会生活或现象的某一方面,如改革主题、战争主题等。

3、环境、情节、人物和主题之间的关系

四者之间有着密切的内在关联,就其中一个角度命题时往往要把四个方面都考虑进去。四、现代文阅读的基本要领:2.阅读后先明确三点:①明确写作对象及对象特点或主要事件、人物;②理清文章脉络;③明确文章主旨或作者情感。1.阅读文章时边阅读边圈点勾画重要信息、关键语句。4.树立文本意识,答案要从文章中来。6.答题思路要清晰,用语要准确,不写错别字,能分点作答的尽量分点,标出① ② ③。3.审题要细致深入,既要关注问题,也要关注分值。5.答案组织要点面结合。如何读懂小说1、理清故事情节。

小说的故事情节实际上是由小说人物的性格、言行生发的一件件事情的有序组合,有什么样的人物性格和人物命运,小说就会有什么样的故事和情节。在了解了故事情节的基础上,可以进一步把握小说人物,理解小说人物的性格和命运。阅读小说要理清基本矛盾冲突所构成的情节发展线索,弄清故事的来龙出脉,从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其注意分析透发展和高潮部分。善于体悟出故事情节中寄寓的深刻生活哲理、社会现实意义。

2、分析小说人物形象

人物的性格总是通过描写手段表现出来的。小说刻画人物的主要方法,是通过描写人物的语言、行动和心理来表现人物的思想感情和性格特征的。小说描写人物的方法还有肖像描写、神情描写、细节描写等。既有概括的介绍,也有具体的描绘;既有正面描写,也有侧面烘托。分析人物形象时一定要抓住这些具体的描写语句去揣摩、领悟。

3、注意环境描写

小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,我们还要联系人物活动的社会历史背景和文中的自然环境。既准确把握人物鲜明的个性,又深切理解人物的社会意义(共性)。既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

4、领悟小说主题

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

五、几个命题要点:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

品味语言特色

分析写作技巧

学习建议1、认真理性地通读近几年高考试卷中出现的小说作品,真正读懂小说内涵与主旨。

2、平时要有意识地按照阅读的规范和题型反复训练,养成良好的阅读和思维习惯。第二部分 题型剖析命题角度一:情节小说的情节:在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。

题型:1.情节概括类;

2.情节手法类(情节安排的好处或合理性等);

3.情节作用类(某一情节的特点和作用分析)。知识储备:

1、情节的运行方式

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2、情节的曲折

在一个小说中,即使开端和结局都很简单,作家也绝

不会让人物选择捷径跑到底的,而是让他千折百回,最终

才抵达胜利的彼岸,即体现出情节的曲折性。情节的摇摆

往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

3、情节的出乎意料与情理之中

如“欧·亨利式的结尾”——在小说出其不意地揭示真相,

而这个真相通常都出乎人的意料,却不能不承认又在情理

之中,从而增加小说情节的生动性。

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使主题更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)4.情节叙述顺序(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。常见提问方式:解题指导:

1.理清小说的结构

可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构。如《面包》开端是“妻子夜里醒来发现丈夫不在”,发展是“妻子在厨房发现丈夫偷吃面包”,高潮是“丈夫掩饰自己的行为”,结局是“第二天晚饭妻子把自己的面包匀给丈夫”。2.寻找小说中的线索

小说中的线索有事物线索,如《面包》的线索就是面包;有对比冲突线索,如鲁迅的《祝福》,祥林嫂与鲁四老爷的矛盾冲突,就是构成情节的主要线索。还有人物线索、情感变化线索等。

3.抓住小说中的场面

《面包》也可以从场面入手,第一个是卧室内的场面,第二个是厨房内的对话场面,第三个是第二天晚饭时的场面,抓住这些场面,就能概括出本文的故事情节。常用答题模式

按“何时何地何人做何事(文中没有涉及的除外,但‘何人’‘做何事’不能省)”的格式加以概括,一般一个场面可以概括为一件事。如《面包》第一个场面答案为:“妻子深夜发现丈夫在厨房偷拿面包。”[参考答案]

①妻子深夜发现丈夫在厨房偷拿面包。

②丈夫撒谎掩饰。

③妻子替丈夫圆谎。

④第二天晚餐,妻子多分了面包给丈夫。(二)情节作用题常见提问方式:①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?②某事物、人物在小说中有什么作用?典型例题:2012年江西卷《报复》

12.小说开头写彭恩打电话的情节,有哪些作用?(2分)[解题指导] 要解决此类问题,需要从两个大的角度考虑:一是结构上,结构上是指情节本身的作用,与其他情节之间的作用。这就需要考虑情节本身在文章中所处的位置——开头、中间、结尾;二是内容上。内容上是指情节与环境、人物、主题、读者之间的作用;考虑全面后,对号入座,解决要点遗漏问题。

位于开头:

(1)总领全文;(2)引出下文或引出话题;(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托; (4)营造气氛,奠定感情基调。(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

结构上的作用:情节与全文的关系:

点明人物活动的环境情节与人物性格的关系:

表现了(突出了)人物性格。

情节与主题的关系:

表现主旨或深化了主题。内容上的作用: 1、小说开头作用

(1)设疑(悬念)式开头。这类开头,主要是提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

作用为:①引起读者的思考。②引出下文的情节。③突出人物形象。 ④揭示小说的主题。

(2)写景式开头。作用为:①交代故事发生的环境。②渲染气氛。③烘托人物心情。

特殊情节的作用: 2、小说结尾作用

(1)出人意料的结局(欧 亨利式结尾)

①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)令人伤感的悲剧结局

①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③ 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。特殊情节的作用:(3)令人喜悦的大团圆结局

①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

(4)戛然而止,留下空白

留下了 “空白”,给读者想象,让读者进行艺术再创造,能更好地深化主题。

实例分析2012江西卷:雨果《报复》P24

小说开头彭恩打电话的情节,有哪些作用?(6分)分析:

从结构上看,彭恩打电话处于文章的开头,因此可联系全文来作答,如引起全文、铺垫、线索等。从塑造人物形象方面看,“一锅可笑的大杂烩,一堆无聊的废话和歇斯底里的无病呻吟。看了简直要让你发疯。详情请见本报下午版”等语言刻画了人物语言尖刻的特点。从内容上看,本文开头即交代了小说主人公的情况——活动的时间、地点及身份,同时还有对他的外貌描写,至于文章主旨方面,开头段体现不明显,可以不考虑。

①交代故事发生的时间、地点、人物。

②点明彭恩的身份。

③表现彭恩的性格特征。

④为下文作铺垫。

练习2011年课程标准卷:《血的故事》第2题P18:

小说一开始就写乘凉会上“南腔北调”这样写有什么作用?请简要分析(6分)参考答案:①表明乘凉会上的人们的外省人身份;

②提示小说主题的解读路径;

③照应下文出现的各种方言。作业:活页作业这P308第二题第3小题(四)探究小说情节的合理性典型例题:2011年江西卷《晚秋》第18题

小说的高潮是中年男人捡走了小包。

如果这个人物没有出现,瓦萨卡会不会将

小包据为己有?为什么?请结合全文说明

理由。(7分)思考方向:1.情节;2.人物; 3.结构;4.主题【答案】示例一:瓦萨卡不会将这个包据为己有。1分

1、尽管自己也得了病,他首先想到的是妻子,瓦萨卡

虽然贫穷,但是他有一颗善良的心。2分

2、当他看到那个偷盗耳环的女人时,他愤愤地骂。表明了

他的正义与正直。2分

3、当他经受诱惑时的犹豫其实也是他内心的斗争,哪怕没有

中年男子的介入,他拿到皮包后也会幡然悔悟。2分

示例二:瓦萨卡会将绿包据为己有(1分)

1、他生活处在最艰难的境地。急需一笔钱给他妻子和自己

看病。毕竟身体是第一位的。失去了健康,也就无法真正的维

持生计。(2分)

2、他觉得与这个女人是两个世界的人,她的钱来得容易,

他不会对一个富有的人产生怜悯。(2分)

3、从他的心情可以看出,他对小包的占有是相当动心

的,尽管有犹豫,但那也是暂时的。(2分)牛刀小试2011年安徽卷:

《巴尔塔萨的一个奇特的下午》第14题:

小说的结尾部分,写了从来没喝过酒的巴尔塔萨喝得酩酊大醉,这样安排有什么作用?根据小说,请从两个不同的角度谈谈你的见解。(8分)【答案】

角度一

使人物形象更加丰满。醉酒的行为使读者对勤劳、

纯朴、善良的巴尔塔萨有了更深的认识,发现他还有

爱面子、冲动等性格特点,认识到巴尔塔萨性格的复

杂性。

角度二

使情节更为曲折。做好鸟笼期待出手却拒绝卖出

鸟笼,想卖高价却无偿送出鸟笼,这样的情节已曲折

生动;“醉酒”让主人公欠下债务,狼狈不堪,使情节

再生波澜,引人入胜。角度三

使主题更加丰富。为满足一个孩子的快乐送出

鸟笼,体现了主人公的善良本性,弘扬了善与爱的

主题;从来没喝过酒却喝得酩酊大醉,表现出这个

小人物不得不面对现实的种种无奈,反映出人们的

良好愿望与现实生活之间常常存在着矛盾。

角度四

使环境更具典型性。小说中共有三个场景:巴

尔塔萨家赏鸟笼,蒙铁尔家送鸟笼和台球房醉酒。

台球房是唯一的公共场所,醉酒情节把场景从家庭

空间移到社会空间,集中展示了社会下层百姓真实

的生活状态和心理状态。

命题角度二:人物(一)分析人物形象

常见提问方式:

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.××是一个怎样的人物?请分析。

3.文中××有哪些优秀的品质?

典型例题:2012年江苏卷:《邮差先生》P21

文中两处画线的句子写出了邮差什么样的性格?请简要分析。(5分)

思考: 塑造人物形象的方法有哪些?

或者说

我们可以从哪些角度解读人物形象? (一)找到概括分析的切入点:

1、从小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质入手。

因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。如P29页(2010年新课标卷)《保护人》第3自然段对玛兰身份的交待。

2、从塑造人物形象的方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。如《保护人》中玛兰自私、虚荣的性格特征就是通过语言描写体现出来的。

3、从情节发展入手,透视人物的思想性格。

人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾冲突中展现出来的,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

4、从分析环境入手。

小说里的人物都是在一定的历史背景下、特定的自然环境中活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下或自然环境中去理解。

5、注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍和评价。 思路指引(一)解题步骤:

1、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。

2、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价性的语句。

3、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括。

4、选择恰当的词句表述出来。(三)例题解析:P33(2011年山东卷)《审丑》根据小说内容,简要概括曾大爷的形象特点。

解题思路:文章对曾大爷的描写,正面和侧面结合,这就要求我们找到小说中有关曾大爷的描述,正面描写和侧面描写相结合,然后根据他的语言、动作、神态、心理等描写来分析概括曾大爷这个人物形象的特点。

文章开头“烂得水汲汲的眼”的直接描写和油画上“那丑浓烈、逼真得让人恶心”,的侧面描写可知曾大爷外貌丑陋;从第2段“小臭儿的一房间家什都是靠那份差事挣来的”和央求赵无定可以低价做人体模特方面可见曾大爷特别能吃苦;从孙大爷在孙子门上被冷落和“闲人们”的叙述可知老人是多么疼爱自己的孙子,以至为维护他的形象而编造假话;从曾大爷三百四十一号柴棚样的小房的住所和冬天去世,可以想象老人晚年境遇的凄凉。

答案:①外貌丑陋。②吃苦耐劳。

③深爱自己的孙子并为之全力付出(或隐忍小臭儿的不孝)

④晚景凄凉。

牛刀小试新课程标准卷:

《血的故事》第3题:

“外省郎”彭先生有哪些性格特点?请简要分析。(6分)答案:

①有担当,明大义:在老丈人危难时,以亲情、

和睦为重,不计前嫌,施以援手,最终赢得信任;

②执著隐忍:面对老丈人的排斥,不轻言放弃,

不莽撞行事,捍卫了自己的爱情;

③幽默乐观:说话风趣,与人为善,遇事能有

良好的心态。(二)赏析人或物的形象在文中的作用

常见提问方式

1.小说塑造××这一主要人物,有何意义?

2.小说塑造××物象,有何作用?

3.小说又写到了××,请分析其作用。知识储备:

(一)主要人物形象的作用

①往往要考虑情节的推进(人物性格发生了变化,情节是否发生了变化)、主题的体现(反映的社会现实和寄托的情感)两个方面。

②分析细节描写、对话描写、肖像描写等描写手法的作用,首先要总结这些描写的内容,分析它们对人物形象塑造的作用,然后依次考虑对情节、对主题的作用。

③分析人物形象的社会意义,首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实深切理解人物对当代社会的思想指导等方面的作用。

④分析人物形象的艺术价值,主要是结合社会现实,分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示。2.次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

①为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

②渲染气氛,奠定基调

次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

③若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

④揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

3.物象的作用

如果小说中引入特别重要的物件,其作用不外乎突出主要人物的性格特点、揭示主题等。有时物件反复出现,串起了相关情节,从而成为了文章的线索,兼有使结构更加严谨的作用。(三)例题解析:活页作业P308《善亦有道》小说中的“小儿子”出现两次,请简要分析这个角色在小说中的作用。

小儿子在文中两次出场,第一次为粥的质量同父亲据理力争,第二次为父亲遣走家里的佣工表示担心,认为父亲心狠。其作用有:①衬托主要人物。小儿子是陪衬人物,更好地衬托了达老爷子的形象;②在结构方面,推动情节发展,避免情节单一;③在内容方面,作者通过“小儿子”的言行传达一种善的理念,丰富了小说内容。(四)探究人物形象典型例题:《三维设计》(厚)190页。

小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。(6分) 答案:①小说的主旨是表现侯银匠,侯家父女相依为命,侯菊继承

了父亲的精细、勤劳等品质,??? 写侯菊就是表现侯银匠。

②小说的主旨是表现侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多

描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。

③小说的主旨是表现侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,

正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。

④小说的主旨是表现侯银匠,作者实写侯菊,暗写侯银匠,

以有形写无形,更有情趣。

⑤小说的主旨是表现侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,

在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。

探究题解题总结:

①从阅读文本中找准一个切入点,并结合文章内容及自己熟悉的材料作深入地分析与评价。

②见解力求独到,读出不同,写出个性,张扬灵气;论点力求深刻,不要面面俱到,只求一点深入。

③综合分析,不能只答抽象的要点,要结合文章提供的背景材料作适当地具体阐述,透过现象看本质。

简言之,观点鲜明,紧扣文本,拓展合理,表述规范。

答题模式:观点+理由(来自文本)

命题角度三:环境考查重点:

环境描写是小说阅读的重要考点之一。在考查时,又往往以自然环境作为重点,命题的重心有三:一是环境描写的特点,二是环境描写的方法,三是环境描写的作用。这三个命题重心往往以综合形式出现。高考常见提问方式

1.本文第×(×多是文章的第一段或最后一段)段的景物描写有什么特点?有什么作用?

2.本文多次出现对××的描写,请分析其在全文中的作用。

3.请阅读第×段内容,试分析其景物描写的作用。环境描写的特点与手法解题步骤(二)解题步骤:

1、根据题干要求,分清描写的种类,是自然环境还是社会环境。

2、找出环境描写的句段。自然环境语句好找,在找社会环境语句时需要关注人物活动的场所、人物与人物之间的关系、人物的身份、人物的对话、情节发展过程以及写作时间等。

3、根据句段,重新组合画面并在脑海中再现画面,想象、品味画面的整体特色。

4、具体分析所写环境的特点,用几个形容词概括环境的特点。相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:清逸、静谧、和平、安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂、沉闷等。2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。环境描写的作用高考考查情况1.(2009浙江卷)《魔盒》12.概括第一段所写景物的特点并简析其作用。(4分)

2.(2011浙江卷)《第9车厢》14.赏析画线部分的景物描写。(5分)

3.(2011江西卷)《晚秋》16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。(4分)

4.(2011广东卷)《严冬海猎》16.阅读文中两处划线部分的景物描写,请分别说明作者的写作意图。(4分)

5.(2011江苏卷)《这是你的战争》14.请探究文中自然景物叙写的深刻寓意,以及对表现人物的作用。(6分)

6.(2011四川卷)《锈损了的铁铃铛》15.第六自然段中划线句子描写草木惊醒后的各种情态,请结合全文回答这样写有什么作用。(6分)一、明确作用

二、规范答题思路指引:(1)提供人物活动和事件发展的时代背景;

(2)交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;

(3)揭示社会本质,深化主题思想;

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。社会环境描写的作用:(1) 渲染某种气氛。

(2)?给全篇定调。(开头)第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 (P110)自然环境描写的作用:指向环境本身:

烘托人物心理,表现人物性格。第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。(P114)指向人物:

(1)为后文故事情节的发展作铺垫。

(2)推动情节的发展。

第三处:微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。(P121)指向情节:第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(P123)暗示、深化主题。指向主题:暗示、深化主题思想解答环境描写作用题的思路

环 境情 节人 物主 题描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。 例题解析:2011江西卷《晚秋》

16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。

(4分) 参考答案:

渲染温暖晴和的氛围,反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉,照应标题。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。2011年浙江卷:《第9车厢》第14题P31:

赏析画线部分的景物描写。(5分) 参考答案:

①光秃秃的大草原、冷冷的圆月渲染了凄清、空旷、

荒芜的氛围。

②烘托了人物的无助感。

③以月之圆显人物心情、事情结局之残,与结尾

点明的已成泡影的旅游构成了对照。四周是一片大草原,光秃秃的,一轮圆月冷冷照在停着第9车厢的备用道上。巩固提升 环境 (自身作用)人物情节主题(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)(烘托,映衬)(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)【总结】【常用答题模式】 ①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛) ②情节(推动,暗示,铺垫)③人物(烘托,映衬)④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达: XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。命题角度四:标题1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. .“××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。一、小说标题常见命题形式:二、高考真题展示1. (09浙江卷) 《魔 盒》15.有人建议把标题“魔盒”改为“贝格斯太太”,你认为哪一个合适,谈谈你的看法。(5分)

2. (10年安徽卷)13.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由。(6分)

3. (10年陕西卷)《保护人》 (4)这篇小说以“保护人”为题,有主题思想、人物塑造、情节结构等多方面的考虑,请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点并作分析。(8分)

4. (11四川卷)《锈损了的铁铃铛》 16.请结合全文谈谈“铁铃铛”在文中的意义。(6分)

5. (11山东卷)《 审丑》22.“审丑”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。(6分)

6. (11全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

三、标题作用之探讨1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《糊涂一世》……作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。2.以物象为题,比如:《炮兽》《半张纸》《魔盒》《雨中之猫》……作用: ① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。3. 以事件为题,比如:《清兵卫与葫芦》

《林教头风雪山神庙》……作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。4.以时间、地点、环境为题,比如:《礼拜二午睡时刻》《第9车厢》《晚秋》《祝福》……小说的标题作用:

①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。 理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……温馨提示思考全面、抓住要点

紧扣文本、具体分析

语言规范,表述鲜明典型例题(2011全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

观点一:以“血型的故事”为题不合适。

①“血”这个词可让人联想到“血脉”、“血缘”、“血性”等多种含义,如果以“血型的故事”为题,题意就显得单一了;(表层含义)②外省人和台湾人血脉同源,这是“血般的故事” (深层含义)③彭先生的恋爱故事,实质上折射了外省人与台湾人之间的冲突与融合问题,小说表达了中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题。(情节与主题)观点二:以“血型的故事”为题合适。

①“血”有类型之别,而语言有“南腔北调”之分,以“血型的故事”为题,可彰显作者的巧思;(构思)②小说的主要内容是围绕血型而展开的,以“血型的故事”为题;可与内容更吻合;(结构)③可显示“验血型”在文中的重要性,也与中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题不相冲突。(主题)六、巩固提升(2011山东卷)《 审丑》22.“审丑”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。(6分)参考答案:

(1)标题一语双关(或反讽)。

(2)审丑是一种绘画原则(或流派、风格、理论),

老人成为学生的审丑对象。

(3)老人外貌丑陋,做人体模特被人们视为“丑”事,

但这“丑”下面却隐藏着为孙子全力付出的淳朴

心灵。

(4)小臭儿不孝,嫌弃爷爷,是真正的“丑”。命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说主题的常见题型:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。如:《审丑》

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。如:《变色龙》

③通过寓言,寄寓人生哲理?。如:《糊涂一世》(《三维设计》(薄)第54页)

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。如:《骑桶者》知识储备: 1.从情节发展角度看主题。

作品的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的情节。分析情节,要善于把握故事的发展过程,了解情节的前后关联,把握情节发展中的冲突,有利于我们理解主题。如:《血的故事》就是通过外省郎彭先生与他的老丈人之间的矛盾及其化解经过来表达中华民族血浓于水的那份民族情。知识储备:二、概括作品主题的途径: 2. 从人物形象角度看主题。

分析小说的人物形象是理解小说主题的重要方法。弄清楚小说描写了什么样的人,这个(些)人的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生活的本质。我们可以从人物的动作、语言、神态、心理等方面入手,了解人物的性格特征,体会人物灵魂深处的思想状态。

3.从环境描写角度看主题。

分析小说的环境描写,包括自然环境和社会环境两个方面。环境描写可能主要是为了展示人物行动和命运及人物的性格创造必要地条件,提供生动的背景,但同时也是以间接的形式表现主题。我们可以从小说中人物生存的自然环境方面、从社会大背景方面去寻找到环境对人物、对情节的作用,也可以借助注释等。如《祝福》的开头和四次“飞雪”的描写。

4、结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

5、据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

在把握主题时,要从作品的客观实际出发,不能出现认识上的偏见和情感、情绪上的偏激;或是没有认真阅读原文,拿自己已知的道理去生搬硬套硬套,评价作品缺乏针对性。

解题思路:

①从小说的故事情节和人物形象入手概括小说的主题。

②联系小说的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,从而把握小说的主题。

③从揭示主题的句子来把握作品的主题。

④从小说的精巧构思中把握作品的主题。知识储备:三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。知识储备: 如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。 典型例题:2011浙江卷《第9车厢》第15题

第9车厢的故事带给你哪些思考?请结合作品谈谈你的看法。(6分) 参考答案:

1.疏于管理、不负责任的工作作风会给他人带来麻烦和伤害。乘务员、列车长、摘车厢的人似乎都在纠正差错,可差错却越变越大,其中原因正是工作作风问题。

2.判断问题勿机械武断,解决问题勿依赖惯性思维。错挂两节车厢造成的差错之所以迟迟未能得到纠正,和列车长、摘车厢的人思维僵化、缺乏独立思考精神是分不开的。命题角度六:语言对语言的品味是感知形象、概括主题、把握作者人生态度和价值取向的有效途径。

语言的品味赏析,包括含义理解、作用分析、语言技巧和手法的赏析。常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。【知识储备】词语作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

典型例题:2011安徽卷《巴尔塔萨的一个奇特下午》P31

13.按照要求回答下面两个问题。(7分)

(1)对小说中画线①处的人物语言进行赏析。

(2)指出小说中画线②处所用的描写方法,

并分析这段文字在情节发展上的作用。参考答案:

(1)运用了夸张、比拟的手法,写出了鸟笼的精美,

表达了老大夫对鸟笼的赞赏之意。(2)神态描写、动作描写;推动情节发展,是下文

巴尔塔萨送鸟笼的直接原因。常用答题模式:

使用了……手法,写出了……,表现了……命题角度七:艺术技巧【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,

推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情节

起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远) 细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。侧面描写修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。 叙述人称的作用

第一人称:便于直接抒情,自由表达思想感情;有亲切感;可以把文中的人物、事件写得好像是“我”的亲身经历,增强文章的真实感;便于直接表达“我”内心的喜怒哀乐,亲切自然。

第二人称:呼告式抒情更强烈,更感人,便于对话或感情交流;抒情自由灵活,亲切自然;其实是“我”在向“×××(有时是作品中的某个人物形象,有时则是读者)”的叙述与倾谈。这种人称的作用有三:①拉近与读者或作品中形象的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流;②便于作者的感情抒发;③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

第三人称:直接表现生活,不受时空限制,灵活自如。作者以旁观者的身份向读者作客观的叙述,便于反映更广阔的画面和更丰富的内容。例题1:2011浙江卷《第9车厢》P31

13.故事的主体部分采用第几人称叙述?

有什么效果?(3分) 参考答案:

第三人称叙述。

①突破开篇以第一人称写“我”的所见所闻的局限,

较为自由地展现事件过程、人物心理,以及不同

地点发生的事情。

②拉开了叙述者与故事之间的距离,更具有客观性。例题2:《优化指导》第20页《保护人》

小说后半部分引用了报纸上的一段报道,作者这样写

对情节安排有哪些作用?(6分)

[参考答案]

(1)补充叙事,集中揭示人物之间的矛盾关系,使

情节的内在逻辑更加合理;

(2)加速情节发展,为下文玛兰的言行提供依据,

使小说进入高潮;

(3)给读者留下更多的想象空间,强化平中见奇的效果。例题3:《优化指导》第34页《糊涂一世》

10.请你任选一个角度,对这篇小说作简要赏析。

(不少于60字)(6分)参考答案:

①结构上“前后呼应”(比如前文写“又递上了一份国王的礼物,

一个小首饰盒”,后文照应以“我拿过那个小首饰盒一看,首饰

盒的底部用俄语写着一行字……”,借此点题并深化主题。)

②“细节的魅力”(可赏析“我老婆一听撅起了嘴,但为了国家的

尊严没有出声”“我们大家都笑了起来,摇着头说,根本就没有

听说过丢东西这样的事”“这次是我们故作惊讶睁大了眼睛”等

描写)。③“结尾的艺术”(“家里凡是值点钱的东西都没了”的

可悲结局有些出于读者的意料之外,但又在情理之中,

因为前文一再表述国王的保镖们巡视我们家的墙角

旮旯这一细节。)

④“幽默风趣的语言风格”(小说语言幽默风趣,比如

我的话让国王大惊失“色”,差点没变成白人。又如在

我们俄罗斯,偷国家的东西还不如上吊呢!等等)

《考试大纲》对文学类文本阅读的要求是:阅读鉴赏中外文学作品。了解小说等文学体裁的基本特征及主要表现手法。阅读文学作品注重审美体验。感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力;理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

1.分析综合C

(1)分析作品结构,概括作品主题

(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法

2.鉴赏评价D

(1)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术

(2)欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力

(3)对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价

3.探究F

(1)从不同的角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神

(2)探讨作者的创作背景和创作意图

(3)对作品进行个性化阅读和有创意的解读二、近五年全国卷考查情况了解小说阅读的考题形式 请大家快速浏览《名师一号》P-145《喂自己影子吃饭的人》。如何读懂小说 小说的常识

(一)小说的概念

小说是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写,来反映现实生活的一种文学体裁。A、正面描写B、侧面描写C、细节描写1、人物 小说三要素2、情节3、环境A、开端:引起矛盾冲突的第一个事件B、发展:矛盾冲突逐步展开,逐步激化,达到高潮前的这段过程C、高潮:矛盾冲突尖锐、紧张,决定矛盾双方命运、事件成败和发展前景D、结局:高潮之后的结果A、自然环境:人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物 B、社会环境:人物的身份、地位、成长的历史背景 如何读懂小说一、相当的生活积累和人生阅历是很好地理解小说的土壤和储备。如何读懂小说二、掌握“考试小说”的文体特征

1、叙事类文体

2、通过“典型形象”表达对社会、人生的认识和思考。

3、主题往往比较隐晦。

4、篇幅较为短小,人物和故事都比较简单。

5、有时通过插叙或回顾的形式来补充情节、交代背景,以增加作品的容量和帮助完善主题。

6、节选的作品具有相对完整的独立的结构与主旨,删改的作品对原作有不同程度的改变,更集中地体现小说的文体特征。如何读懂小说三、明确阅读目的

总目的是《考试说明》规定的考点。

实际阅读目标是:

1、思想主旨的确定——作者想表达什么样的思考或认识?

2、人物形象的把握——典型形象是什么类型,什么性格,什么社会意义。

3、手法技巧的鉴赏——小说使用了怎样的艺术手法,有什么样的艺术效果。

4、语言的赏析鉴赏——小说的语言有怎样的艺术价值。如何读懂小说四、阅读的着眼点

分析小说的要素,从要素入手解读作品:

1、明确是侧重于叙事还是侧重于写人。

2、事——了解写了“什么事”,文本是怎样结构的?(分成哪些场面梳理事情的开头、过程、结尾等部分)

3、人——知道涉及“哪些人”,谁是主要的?谁是相关的?他们是什么关系?

4、写——作品中有哪些“描写”?人物说了哪些话?有哪些景物等等。如何读懂小说如何读懂小说5、思考作品的主旨。

6、找出叙事或塑造人物时有什么明显的技巧方法。

7、尝试分析作品的语言有什么特点。

8、关注那些含义丰富的语句或人物独特的对话、独白。(2010江苏卷)溜索 阿城 一个钟头之前就听到这隐隐闷雷,初不在意。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。领队也只懒懒说是怒江,要过溜索了。不由捏紧了心,准备一睹贯滇西的怒江,却不料转出口,依然是闷闷的雷。见前边牛死也不肯再走,心下大惑,就下马向前。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

领队稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉得雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。牛铃如击在心上,一步一响,驮队向横在峡上的一根索子颤颤移去。那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得。 大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛们都哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子们也一个接一个飞身小过去。 我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反而抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛地耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

猛听得空中一声忽哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。牛们终于又上了驮,铃铛朗郎的响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

如何读懂小说 把一篇看似纷乱复杂的小说拆解成这些部分,就不难理解其关键的东西,就能把握住作品的思想与艺术了,就能达到阅读的目的了,也就掌握了考试涉及的考点,具备了答题的思想材料了。三、小说的基本知识

1、小说的三要素:人物、情节、环境。

人物:文艺作品中所描绘的人的形象。人物与事件是文艺作品中的重要因素,人物一般地说是组成艺术形象的主体、核心。叙事性文艺作品大多是通过对人物和人物的活动及其相互关系的描写来刻画人物性格、塑造人物形象和揭示生活意义、展现人生理想的。

情节:是叙事性文学作品内容构成的要素之一,它是指叙事作品中表现人物之间相互关系的一系列生活事件的发展过程。它是由一系列展示人物性格、表现人物与人物、人物与环境之间相互关系的具体事件构成。一般包括开端、发展、高潮、结局等部分,有的还有序幕和尾声。按照因果逻辑组织起来的一系列事件情节,应当体现出人物行为之间的冲突。

环境:指文艺作品中典型人物所生活的、形成其性格并驱使其行动的特定社会环境,即主人公和周围人物所形成和辐射出来的具体关系。习惯上分为自然环境和社会环境。 2、小说的主题

也叫“主题思想”。文艺作品中所蕴含的中心思想。是作品内容的主体和核心。

(狭义)指作者在说明问题、发表主张或反映社会生活现象时,通过文章或作品的全部内容表达出的基本观点。

(广义)指题材概念,是社会生活或现象的某一方面,如改革主题、战争主题等。

3、环境、情节、人物和主题之间的关系

四者之间有着密切的内在关联,就其中一个角度命题时往往要把四个方面都考虑进去。四、现代文阅读的基本要领:2.阅读后先明确三点:①明确写作对象及对象特点或主要事件、人物;②理清文章脉络;③明确文章主旨或作者情感。1.阅读文章时边阅读边圈点勾画重要信息、关键语句。4.树立文本意识,答案要从文章中来。6.答题思路要清晰,用语要准确,不写错别字,能分点作答的尽量分点,标出① ② ③。3.审题要细致深入,既要关注问题,也要关注分值。5.答案组织要点面结合。如何读懂小说1、理清故事情节。

小说的故事情节实际上是由小说人物的性格、言行生发的一件件事情的有序组合,有什么样的人物性格和人物命运,小说就会有什么样的故事和情节。在了解了故事情节的基础上,可以进一步把握小说人物,理解小说人物的性格和命运。阅读小说要理清基本矛盾冲突所构成的情节发展线索,弄清故事的来龙出脉,从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其注意分析透发展和高潮部分。善于体悟出故事情节中寄寓的深刻生活哲理、社会现实意义。

2、分析小说人物形象

人物的性格总是通过描写手段表现出来的。小说刻画人物的主要方法,是通过描写人物的语言、行动和心理来表现人物的思想感情和性格特征的。小说描写人物的方法还有肖像描写、神情描写、细节描写等。既有概括的介绍,也有具体的描绘;既有正面描写,也有侧面烘托。分析人物形象时一定要抓住这些具体的描写语句去揣摩、领悟。

3、注意环境描写

小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,我们还要联系人物活动的社会历史背景和文中的自然环境。既准确把握人物鲜明的个性,又深切理解人物的社会意义(共性)。既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

4、领悟小说主题

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

五、几个命题要点:

把握故事情节

揣摩人物形象

注意环境描写

理解小说标题

概括探究主题

品味语言特色

分析写作技巧

学习建议1、认真理性地通读近几年高考试卷中出现的小说作品,真正读懂小说内涵与主旨。

2、平时要有意识地按照阅读的规范和题型反复训练,养成良好的阅读和思维习惯。第二部分 题型剖析命题角度一:情节小说的情节:在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。

题型:1.情节概括类;

2.情节手法类(情节安排的好处或合理性等);

3.情节作用类(某一情节的特点和作用分析)。知识储备:

1、情节的运行方式

(序幕)-开端-发展-高潮-结局-(尾声)

2、情节的曲折

在一个小说中,即使开端和结局都很简单,作家也绝

不会让人物选择捷径跑到底的,而是让他千折百回,最终

才抵达胜利的彼岸,即体现出情节的曲折性。情节的摇摆

往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

3、情节的出乎意料与情理之中

如“欧·亨利式的结尾”——在小说出其不意地揭示真相,

而这个真相通常都出乎人的意料,却不能不承认又在情理

之中,从而增加小说情节的生动性。

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使主题更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)4.情节叙述顺序(一)概括小说情节

1.用一句话或简明的语句概括故事情节。

2.文中共写了哪几件事,请依次加以概括。

3.概括小说的部分内容(包括指出开端、发

展、高潮和结局四部分中的某一方面)。常见提问方式:解题指导:

1.理清小说的结构

可以按照情节的开端、发展、高潮和结局来划分文章结构。如《面包》开端是“妻子夜里醒来发现丈夫不在”,发展是“妻子在厨房发现丈夫偷吃面包”,高潮是“丈夫掩饰自己的行为”,结局是“第二天晚饭妻子把自己的面包匀给丈夫”。2.寻找小说中的线索

小说中的线索有事物线索,如《面包》的线索就是面包;有对比冲突线索,如鲁迅的《祝福》,祥林嫂与鲁四老爷的矛盾冲突,就是构成情节的主要线索。还有人物线索、情感变化线索等。

3.抓住小说中的场面

《面包》也可以从场面入手,第一个是卧室内的场面,第二个是厨房内的对话场面,第三个是第二天晚饭时的场面,抓住这些场面,就能概括出本文的故事情节。常用答题模式

按“何时何地何人做何事(文中没有涉及的除外,但‘何人’‘做何事’不能省)”的格式加以概括,一般一个场面可以概括为一件事。如《面包》第一个场面答案为:“妻子深夜发现丈夫在厨房偷拿面包。”[参考答案]

①妻子深夜发现丈夫在厨房偷拿面包。

②丈夫撒谎掩饰。

③妻子替丈夫圆谎。

④第二天晚餐,妻子多分了面包给丈夫。(二)情节作用题常见提问方式:①文中写了XX情景在小说中起到什么作用?②某事物、人物在小说中有什么作用?典型例题:2012年江西卷《报复》

12.小说开头写彭恩打电话的情节,有哪些作用?(2分)[解题指导] 要解决此类问题,需要从两个大的角度考虑:一是结构上,结构上是指情节本身的作用,与其他情节之间的作用。这就需要考虑情节本身在文章中所处的位置——开头、中间、结尾;二是内容上。内容上是指情节与环境、人物、主题、读者之间的作用;考虑全面后,对号入座,解决要点遗漏问题。

位于开头:

(1)总领全文;(2)引出下文或引出话题;(3)为下文某一情节作铺垫或与下文构成对比或衬托; (4)营造气氛,奠定感情基调。(5)设置悬念,激发读者阅读兴趣。位于中间:

承上启下,过渡自然,总结前文,领起后文,

照应前后文,铺垫或埋下伏笔,推动情节发展。

位于结尾:

总结全文、照应前文,呼应标题、卒章显志,概括并深化主题,耐人寻味,令人深思。

结构上的作用:情节与全文的关系:

点明人物活动的环境情节与人物性格的关系:

表现了(突出了)人物性格。

情节与主题的关系:

表现主旨或深化了主题。内容上的作用: 1、小说开头作用

(1)设疑(悬念)式开头。这类开头,主要是提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

作用为:①引起读者的思考。②引出下文的情节。③突出人物形象。 ④揭示小说的主题。

(2)写景式开头。作用为:①交代故事发生的环境。②渲染气氛。③烘托人物心情。

特殊情节的作用: 2、小说结尾作用

(1)出人意料的结局(欧 亨利式结尾)

①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)令人伤感的悲剧结局

①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③ 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。特殊情节的作用:(3)令人喜悦的大团圆结局

①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

(4)戛然而止,留下空白

留下了 “空白”,给读者想象,让读者进行艺术再创造,能更好地深化主题。

实例分析2012江西卷:雨果《报复》P24

小说开头彭恩打电话的情节,有哪些作用?(6分)分析:

从结构上看,彭恩打电话处于文章的开头,因此可联系全文来作答,如引起全文、铺垫、线索等。从塑造人物形象方面看,“一锅可笑的大杂烩,一堆无聊的废话和歇斯底里的无病呻吟。看了简直要让你发疯。详情请见本报下午版”等语言刻画了人物语言尖刻的特点。从内容上看,本文开头即交代了小说主人公的情况——活动的时间、地点及身份,同时还有对他的外貌描写,至于文章主旨方面,开头段体现不明显,可以不考虑。

①交代故事发生的时间、地点、人物。

②点明彭恩的身份。

③表现彭恩的性格特征。

④为下文作铺垫。

练习2011年课程标准卷:《血的故事》第2题P18:

小说一开始就写乘凉会上“南腔北调”这样写有什么作用?请简要分析(6分)参考答案:①表明乘凉会上的人们的外省人身份;

②提示小说主题的解读路径;

③照应下文出现的各种方言。作业:活页作业这P308第二题第3小题(四)探究小说情节的合理性典型例题:2011年江西卷《晚秋》第18题

小说的高潮是中年男人捡走了小包。

如果这个人物没有出现,瓦萨卡会不会将

小包据为己有?为什么?请结合全文说明

理由。(7分)思考方向:1.情节;2.人物; 3.结构;4.主题【答案】示例一:瓦萨卡不会将这个包据为己有。1分

1、尽管自己也得了病,他首先想到的是妻子,瓦萨卡

虽然贫穷,但是他有一颗善良的心。2分

2、当他看到那个偷盗耳环的女人时,他愤愤地骂。表明了

他的正义与正直。2分

3、当他经受诱惑时的犹豫其实也是他内心的斗争,哪怕没有

中年男子的介入,他拿到皮包后也会幡然悔悟。2分

示例二:瓦萨卡会将绿包据为己有(1分)

1、他生活处在最艰难的境地。急需一笔钱给他妻子和自己

看病。毕竟身体是第一位的。失去了健康,也就无法真正的维

持生计。(2分)

2、他觉得与这个女人是两个世界的人,她的钱来得容易,

他不会对一个富有的人产生怜悯。(2分)

3、从他的心情可以看出,他对小包的占有是相当动心

的,尽管有犹豫,但那也是暂时的。(2分)牛刀小试2011年安徽卷:

《巴尔塔萨的一个奇特的下午》第14题:

小说的结尾部分,写了从来没喝过酒的巴尔塔萨喝得酩酊大醉,这样安排有什么作用?根据小说,请从两个不同的角度谈谈你的见解。(8分)【答案】

角度一

使人物形象更加丰满。醉酒的行为使读者对勤劳、

纯朴、善良的巴尔塔萨有了更深的认识,发现他还有

爱面子、冲动等性格特点,认识到巴尔塔萨性格的复

杂性。

角度二

使情节更为曲折。做好鸟笼期待出手却拒绝卖出

鸟笼,想卖高价却无偿送出鸟笼,这样的情节已曲折

生动;“醉酒”让主人公欠下债务,狼狈不堪,使情节

再生波澜,引人入胜。角度三

使主题更加丰富。为满足一个孩子的快乐送出

鸟笼,体现了主人公的善良本性,弘扬了善与爱的

主题;从来没喝过酒却喝得酩酊大醉,表现出这个

小人物不得不面对现实的种种无奈,反映出人们的

良好愿望与现实生活之间常常存在着矛盾。

角度四

使环境更具典型性。小说中共有三个场景:巴

尔塔萨家赏鸟笼,蒙铁尔家送鸟笼和台球房醉酒。

台球房是唯一的公共场所,醉酒情节把场景从家庭

空间移到社会空间,集中展示了社会下层百姓真实

的生活状态和心理状态。

命题角度二:人物(一)分析人物形象

常见提问方式:

1.结合全文,简要分析人物形象。

2.××是一个怎样的人物?请分析。

3.文中××有哪些优秀的品质?

典型例题:2012年江苏卷:《邮差先生》P21

文中两处画线的句子写出了邮差什么样的性格?请简要分析。(5分)

思考: 塑造人物形象的方法有哪些?

或者说

我们可以从哪些角度解读人物形象? (一)找到概括分析的切入点:

1、从小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质入手。

因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。如P29页(2010年新课标卷)《保护人》第3自然段对玛兰身份的交待。

2、从塑造人物形象的方法入手。

通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。如《保护人》中玛兰自私、虚荣的性格特征就是通过语言描写体现出来的。

3、从情节发展入手,透视人物的思想性格。

人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾冲突中展现出来的,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格。

4、从分析环境入手。

小说里的人物都是在一定的历史背景下、特定的自然环境中活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下或自然环境中去理解。

5、注意作者和作品中其他人物对该人物的介绍和评价。 思路指引(一)解题步骤:

1、总体把握小说人物形象特点,确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。

2、画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他的评价性的语句。

3、看用了什么手法,在此基础上进行归类概括。

4、选择恰当的词句表述出来。(三)例题解析:P33(2011年山东卷)《审丑》根据小说内容,简要概括曾大爷的形象特点。

解题思路:文章对曾大爷的描写,正面和侧面结合,这就要求我们找到小说中有关曾大爷的描述,正面描写和侧面描写相结合,然后根据他的语言、动作、神态、心理等描写来分析概括曾大爷这个人物形象的特点。

文章开头“烂得水汲汲的眼”的直接描写和油画上“那丑浓烈、逼真得让人恶心”,的侧面描写可知曾大爷外貌丑陋;从第2段“小臭儿的一房间家什都是靠那份差事挣来的”和央求赵无定可以低价做人体模特方面可见曾大爷特别能吃苦;从孙大爷在孙子门上被冷落和“闲人们”的叙述可知老人是多么疼爱自己的孙子,以至为维护他的形象而编造假话;从曾大爷三百四十一号柴棚样的小房的住所和冬天去世,可以想象老人晚年境遇的凄凉。

答案:①外貌丑陋。②吃苦耐劳。

③深爱自己的孙子并为之全力付出(或隐忍小臭儿的不孝)

④晚景凄凉。

牛刀小试新课程标准卷:

《血的故事》第3题:

“外省郎”彭先生有哪些性格特点?请简要分析。(6分)答案:

①有担当,明大义:在老丈人危难时,以亲情、

和睦为重,不计前嫌,施以援手,最终赢得信任;

②执著隐忍:面对老丈人的排斥,不轻言放弃,

不莽撞行事,捍卫了自己的爱情;

③幽默乐观:说话风趣,与人为善,遇事能有

良好的心态。(二)赏析人或物的形象在文中的作用

常见提问方式

1.小说塑造××这一主要人物,有何意义?

2.小说塑造××物象,有何作用?

3.小说又写到了××,请分析其作用。知识储备:

(一)主要人物形象的作用

①往往要考虑情节的推进(人物性格发生了变化,情节是否发生了变化)、主题的体现(反映的社会现实和寄托的情感)两个方面。

②分析细节描写、对话描写、肖像描写等描写手法的作用,首先要总结这些描写的内容,分析它们对人物形象塑造的作用,然后依次考虑对情节、对主题的作用。

③分析人物形象的社会意义,首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实深切理解人物对当代社会的思想指导等方面的作用。

④分析人物形象的艺术价值,主要是结合社会现实,分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示。2.次要人物的作用。

次要人物即陪衬人物或线索人物,它的作用可以从以下方面考虑:

①为主要人物服务,对主要人物起到烘托作用。通过次要人物的活动来衬托主人公的活动和形象,使主要人物更加鲜明清晰。

②渲染气氛,奠定基调

次要人物的出现为主要人物的活动提供了具体环境,起到渲染气氛、奠定感情基调的作用。

③若是线索人物,自然是贯串全文的线索。并通过次要人物的见闻,把故事相关的情节自然地融合在一起。

④揭示或暗示主题。次要人物的设置是为主要人物服务的,为揭示小说的主题服务的。小说对次要人物的刻画貌似平淡轻松,实则蕴涵着厚重的力量,既提示了小说的主题,又增添了小说的魅力。

3.物象的作用

如果小说中引入特别重要的物件,其作用不外乎突出主要人物的性格特点、揭示主题等。有时物件反复出现,串起了相关情节,从而成为了文章的线索,兼有使结构更加严谨的作用。(三)例题解析:活页作业P308《善亦有道》小说中的“小儿子”出现两次,请简要分析这个角色在小说中的作用。

小儿子在文中两次出场,第一次为粥的质量同父亲据理力争,第二次为父亲遣走家里的佣工表示担心,认为父亲心狠。其作用有:①衬托主要人物。小儿子是陪衬人物,更好地衬托了达老爷子的形象;②在结构方面,推动情节发展,避免情节单一;③在内容方面,作者通过“小儿子”的言行传达一种善的理念,丰富了小说内容。(四)探究人物形象典型例题:《三维设计》(厚)190页。

小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。(6分) 答案:①小说的主旨是表现侯银匠,侯家父女相依为命,侯菊继承

了父亲的精细、勤劳等品质,??? 写侯菊就是表现侯银匠。

②小说的主旨是表现侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多

描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。

③小说的主旨是表现侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,

正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。

④小说的主旨是表现侯银匠,作者实写侯菊,暗写侯银匠,

以有形写无形,更有情趣。

⑤小说的主旨是表现侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,

在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。

探究题解题总结:

①从阅读文本中找准一个切入点,并结合文章内容及自己熟悉的材料作深入地分析与评价。

②见解力求独到,读出不同,写出个性,张扬灵气;论点力求深刻,不要面面俱到,只求一点深入。

③综合分析,不能只答抽象的要点,要结合文章提供的背景材料作适当地具体阐述,透过现象看本质。

简言之,观点鲜明,紧扣文本,拓展合理,表述规范。

答题模式:观点+理由(来自文本)

命题角度三:环境考查重点:

环境描写是小说阅读的重要考点之一。在考查时,又往往以自然环境作为重点,命题的重心有三:一是环境描写的特点,二是环境描写的方法,三是环境描写的作用。这三个命题重心往往以综合形式出现。高考常见提问方式

1.本文第×(×多是文章的第一段或最后一段)段的景物描写有什么特点?有什么作用?

2.本文多次出现对××的描写,请分析其在全文中的作用。

3.请阅读第×段内容,试分析其景物描写的作用。环境描写的特点与手法解题步骤(二)解题步骤:

1、根据题干要求,分清描写的种类,是自然环境还是社会环境。

2、找出环境描写的句段。自然环境语句好找,在找社会环境语句时需要关注人物活动的场所、人物与人物之间的关系、人物的身份、人物的对话、情节发展过程以及写作时间等。

3、根据句段,重新组合画面并在脑海中再现画面,想象、品味画面的整体特色。

4、具体分析所写环境的特点,用几个形容词概括环境的特点。相关知识储备:

1.环境描写的特点

小说中环境描写的特点可以从以下方面来思考:①抓住特征,从形、声、色等方面来考虑景物特点;②调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点。

景物的特点有:清逸、静谧、和平、安宁;热闹、生机;萧索、冷清、孤寂、沉闷等。2.环境描写的手法

小说中环境描写手法可以从以下方面来思考:①从写景的层次和观察角度,如远景与近景,俯视与仰视等;②描写技巧:动静结合(以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰)、虚实结合(“实”指现实存在的事物。“虚”指作者的想象和联想)、正侧描写、细节描写、工笔(对对象多用笔墨做细致入微的刻画)和白描(不用浓丽的形容词和繁复的修辞语,也不精雕细刻,大加渲染,而是抓住描写对象的特征,用准确有力的笔触,简练的语言,寥寥数笔就写出活生生的形象来,表现出自己对事物的感受)等。环境描写的作用高考考查情况1.(2009浙江卷)《魔盒》12.概括第一段所写景物的特点并简析其作用。(4分)

2.(2011浙江卷)《第9车厢》14.赏析画线部分的景物描写。(5分)

3.(2011江西卷)《晚秋》16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。(4分)

4.(2011广东卷)《严冬海猎》16.阅读文中两处划线部分的景物描写,请分别说明作者的写作意图。(4分)

5.(2011江苏卷)《这是你的战争》14.请探究文中自然景物叙写的深刻寓意,以及对表现人物的作用。(6分)

6.(2011四川卷)《锈损了的铁铃铛》15.第六自然段中划线句子描写草木惊醒后的各种情态,请结合全文回答这样写有什么作用。(6分)一、明确作用

二、规范答题思路指引:(1)提供人物活动和事件发展的时代背景;

(2)交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格;

(3)揭示社会本质,深化主题思想;

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。……都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气;拜的却只限于男人,拜完自然仍然是放爆竹。年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。社会环境描写的作用:(1) 渲染某种气氛。

(2)?给全篇定调。(开头)第一处:天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。 (P110)自然环境描写的作用:指向环境本身:

烘托人物心理,表现人物性格。第二处:雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。(P114)指向人物:

(1)为后文故事情节的发展作铺垫。

(2)推动情节的发展。

第三处:微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。(P121)指向情节:第四处:远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。(P123)暗示、深化主题。指向主题:暗示、深化主题思想解答环境描写作用题的思路

环 境情 节人 物主 题描写了……景,渲染了……气氛 (环境本身)

推动情节发展,为……做铺垫

(指向情节)

烘托感情,表现性格;

(指向人物)

突出……主题 (指向主题)

然后根据题目要求,结合文章作答。 例题解析:2011江西卷《晚秋》

16.请指出小说开头画线部分的景物描写的主要作用。

(4分) 参考答案:

渲染温暖晴和的氛围,反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉,照应标题。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。2011年浙江卷:《第9车厢》第14题P31:

赏析画线部分的景物描写。(5分) 参考答案:

①光秃秃的大草原、冷冷的圆月渲染了凄清、空旷、

荒芜的氛围。

②烘托了人物的无助感。

③以月之圆显人物心情、事情结局之残,与结尾

点明的已成泡影的旅游构成了对照。四周是一片大草原,光秃秃的,一轮圆月冷冷照在停着第9车厢的备用道上。巩固提升 环境 (自身作用)人物情节主题(交代时空特点 营造氛围, 渲染气氛等)(烘托,映衬)(推动,铺垫)

(深化,暗示,揭示)【总结】【常用答题模式】 ①环境本身(交代……时间,交代… …背景,营造… …氛围,渲染… …气氛) ②情节(推动,暗示,铺垫)③人物(烘托,映衬)④主题(突出,暗示,揭示)。

或根据要求还可以这样来组织语言表达: XX具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……抒情基调;烘托了…… (人物)的心理;为下文……情节展开作铺垫,推动……的情节发展。命题角度四:标题1.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由;

2.把标题“××”改为“××”,你认为是否合适,谈谈你的观点和理由;

3. “××”作为这篇小说的标题,有主题思想,结构艺术、象征意蕴等多方面的考虑。请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点作分析。

4. .“××”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。一、小说标题常见命题形式:二、高考真题展示1. (09浙江卷) 《魔 盒》15.有人建议把标题“魔盒”改为“贝格斯太太”,你认为哪一个合适,谈谈你的看法。(5分)

2. (10年安徽卷)13.请为这篇小说拟一个恰当的标题,并说明理由。(6分)

3. (10年陕西卷)《保护人》 (4)这篇小说以“保护人”为题,有主题思想、人物塑造、情节结构等多方面的考虑,请选择一个方面,结合全文,陈述你的观点并作分析。(8分)

4. (11四川卷)《锈损了的铁铃铛》 16.请结合全文谈谈“铁铃铛”在文中的意义。(6分)

5. (11山东卷)《 审丑》22.“审丑”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。(6分)

6. (11全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

三、标题作用之探讨1.以人物为题,比如:《桥边的老人》《丹柯》《怪人》《糊涂一世》……作用:①突出人物形象;

②展开故事情节;

③紧扣中心,突出主题。2.以物象为题,比如:《炮兽》《半张纸》《魔盒》《雨中之猫》……作用: ① 表层含义,深层含义(象征,寄 托某种情感;)

②线索,贯穿全文;

③悬念,引发联想,吸引读者;

④中心,突出文章主题。3. 以事件为题,比如:《清兵卫与葫芦》

《林教头风雪山神庙》……作用:①突出主要故事情节;

②紧扣中心、突出主旨。4.以时间、地点、环境为题,比如:《礼拜二午睡时刻》《第9车厢》《晚秋》《祝福》……小说的标题作用:

①主题、人物、情节;

②线索、悬念;

③象征、双关。 理解小说标题的内涵及作用题目要注意从以下几个方面解题:

(1)思维模式:

①标题是否交代时间、地点、环境;

②标题是否设置悬念,吸引读者。

③标题是否是小说的线索;

④标题是否为塑造和突出人物形象服务;

⑤标题是否推动了情节的发展或推动了故事情节的转折;

⑥标题是否一语双关,是否对主题的表现起画龙点睛的作用;

解题步骤:(2)答题模板:

理解标题内涵:一是具体的意思(文中具体的××,即表层含义);二是与主题相关的意思(即深层含义)。

标题的作用:①……②……③……温馨提示思考全面、抓住要点

紧扣文本、具体分析

语言规范,表述鲜明典型例题(2011全国新课标卷)《血的故事 》(4)小说的题目是“血的故事”,但主要内容是围绕血型而展开的,如果以“血型的故事”为题,你认为是否合适?请谈谈你的观点和具体理由。(8分)

观点一:以“血型的故事”为题不合适。

①“血”这个词可让人联想到“血脉”、“血缘”、“血性”等多种含义,如果以“血型的故事”为题,题意就显得单一了;(表层含义)②外省人和台湾人血脉同源,这是“血般的故事” (深层含义)③彭先生的恋爱故事,实质上折射了外省人与台湾人之间的冲突与融合问题,小说表达了中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题。(情节与主题)观点二:以“血型的故事”为题合适。

①“血”有类型之别,而语言有“南腔北调”之分,以“血型的故事”为题,可彰显作者的巧思;(构思)②小说的主要内容是围绕血型而展开的,以“血型的故事”为题;可与内容更吻合;(结构)③可显示“验血型”在文中的重要性,也与中华民族血浓于水,应该“一家亲”的主题不相冲突。(主题)六、巩固提升(2011山东卷)《 审丑》22.“审丑”作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。(6分)参考答案:

(1)标题一语双关(或反讽)。

(2)审丑是一种绘画原则(或流派、风格、理论),

老人成为学生的审丑对象。

(3)老人外貌丑陋,做人体模特被人们视为“丑”事,

但这“丑”下面却隐藏着为孙子全力付出的淳朴

心灵。

(4)小臭儿不孝,嫌弃爷爷,是真正的“丑”。命题角度五:主题

小说的主题是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

小说主题的常见题型:

①用自己的话概括作品的主题(或小说到底告诉了我们什么);

②读了这篇小说后,你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。

一、小说主题的表现形式:

①以小说主要人物的性格特点、道德风貌、品格等揭示人性中的真善美和假恶丑。如:《审丑》

②用故事的形式针砭时弊,将现实生活中的丑恶形象用故事的形式加以揭露和鞭挞。如:《变色龙》

③通过寓言,寄寓人生哲理?。如:《糊涂一世》(《三维设计》(薄)第54页)

④虚构生活经历,反映人物生存状态和心理状态。如:《骑桶者》知识储备: 1.从情节发展角度看主题。

作品的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的情节。分析情节,要善于把握故事的发展过程,了解情节的前后关联,把握情节发展中的冲突,有利于我们理解主题。如:《血的故事》就是通过外省郎彭先生与他的老丈人之间的矛盾及其化解经过来表达中华民族血浓于水的那份民族情。知识储备:二、概括作品主题的途径: 2. 从人物形象角度看主题。

分析小说的人物形象是理解小说主题的重要方法。弄清楚小说描写了什么样的人,这个(些)人的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生活的本质。我们可以从人物的动作、语言、神态、心理等方面入手,了解人物的性格特征,体会人物灵魂深处的思想状态。

3.从环境描写角度看主题。

分析小说的环境描写,包括自然环境和社会环境两个方面。环境描写可能主要是为了展示人物行动和命运及人物的性格创造必要地条件,提供生动的背景,但同时也是以间接的形式表现主题。我们可以从小说中人物生存的自然环境方面、从社会大背景方面去寻找到环境对人物、对情节的作用,也可以借助注释等。如《祝福》的开头和四次“飞雪”的描写。

4、结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

5、据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

在把握主题时,要从作品的客观实际出发,不能出现认识上的偏见和情感、情绪上的偏激;或是没有认真阅读原文,拿自己已知的道理去生搬硬套硬套,评价作品缺乏针对性。

解题思路:

①从小说的故事情节和人物形象入手概括小说的主题。

②联系小说的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,从而把握小说的主题。

③从揭示主题的句子来把握作品的主题。

④从小说的精巧构思中把握作品的主题。知识储备:三、概括主题的基本格式:

这篇……(或文本)通过对……的记叙(或描写),反映了(表现了)……精神;歌颂了(赞扬了)……品质;揭示了(揭露了)……实质(罪行、

问题)。知识储备: 如:《祝福》通过描写祥林嫂悲剧的一生,表现

作者对受压迫妇女的同情,对封建思想封建礼教的

无情揭露。 典型例题:2011浙江卷《第9车厢》第15题

第9车厢的故事带给你哪些思考?请结合作品谈谈你的看法。(6分) 参考答案:

1.疏于管理、不负责任的工作作风会给他人带来麻烦和伤害。乘务员、列车长、摘车厢的人似乎都在纠正差错,可差错却越变越大,其中原因正是工作作风问题。

2.判断问题勿机械武断,解决问题勿依赖惯性思维。错挂两节车厢造成的差错之所以迟迟未能得到纠正,和列车长、摘车厢的人思维僵化、缺乏独立思考精神是分不开的。命题角度六:语言对语言的品味是感知形象、概括主题、把握作者人生态度和价值取向的有效途径。

语言的品味赏析,包括含义理解、作用分析、语言技巧和手法的赏析。常见题型有:

1、某一词语在文中如何理解?有什么作用?

2、某句在文中的含义是什么?有什么作用?

3、赏析文中的某个句子。【知识储备】词语作用

1.形象性作用,主要指词语在叙事、写人、绘景中鲜明、具体、生动传神、含色彩性、音乐性等。叠词具有音节美的作用。

2.精确性作用,主要指词语在表达概念方面的准确恰当,修饰、限制、补充性词语在表意的精确、严密方面的作用。

3.结构性作用,主要指词语在全篇(或段)中的地位和点题、照应、过渡等方面的结构作用。

4.表达思想倾向、感彩等。

典型例题:2011安徽卷《巴尔塔萨的一个奇特下午》P31

13.按照要求回答下面两个问题。(7分)

(1)对小说中画线①处的人物语言进行赏析。

(2)指出小说中画线②处所用的描写方法,

并分析这段文字在情节发展上的作用。参考答案:

(1)运用了夸张、比拟的手法,写出了鸟笼的精美,

表达了老大夫对鸟笼的赞赏之意。(2)神态描写、动作描写;推动情节发展,是下文

巴尔塔萨送鸟笼的直接原因。常用答题模式:

使用了……手法,写出了……,表现了……命题角度七:艺术技巧【知识储备】

表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

记叙,叙述顺序主要有:顺叙、倒叙、插叙、补叙

顺叙(使事情来龙去脉清晰)

倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时也可以避免叙述的平板和结构的单调)

插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

补叙(增强文章的审美效果)。

议论,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

抒情,直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

描写

肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,

推动情节发展)

心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

环境描写(渲染气氛,烘托人物性格,为内容、情节

起引起或铺垫的作用,揭示主题)

工笔(精雕细刻,具体生动,形神兼备)

白描(简笔勾画,准确生动,朴实清新,含意深远) 细节描写:是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。另一种类似说法:细节描写是指对作品中的人物、环境或事件的某一局部、某一特征、某一细微事实所作的具体、深入的描写。

种类:肖像(外貌)、动作(行为)、语言、神态、心理。

作用:它是刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境的重要因素。运用好细节描写可以增强作品的真实性,深化文章的主题。侧面描写修辞手法:

比喻(化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁)

拟人(具有人格化,富有情趣,表意丰富)

夸张(揭示本质,给人以启示,烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛)

对偶(形式整齐,结构对称;节奏鲜明,音韵和谐;表意凝炼,抒情酣畅)

排比(内容集中,增强气势;节奏鲜明,强化情感)

反问(语气强烈,加重语势,激发读者感情;加深读者印象,起强化作用)

设问(提出问题,引起注意;启发思考,加深理解)

借代(以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情)。

反复(用于说理性文章,起强调作用;抒情写景,感染力强;承上启下,划段分层。 )表现手法:

衬托(突出事物特点,强化思想感情,形象分明,主次分明)

对比(特点鲜明,反差强烈)

抑扬(在行文的反差中,突出事物,突出特点;强调语意,行文跌宕,曲折含蓄)

渲染(营造氛围,情景相生,深化主题)

象征(形象含蓄,寓意深远,引发联想,感染力强)

反讽(从反面或用反语来讽喻事理,更鲜明地表达主题)

类比(以浅寓深,以此类彼,生动形象,通俗易懂)。

还有借物抒怀、借景抒情、情景交融、正文反作、叠词等。 叙述人称的作用

第一人称:便于直接抒情,自由表达思想感情;有亲切感;可以把文中的人物、事件写得好像是“我”的亲身经历,增强文章的真实感;便于直接表达“我”内心的喜怒哀乐,亲切自然。

第二人称:呼告式抒情更强烈,更感人,便于对话或感情交流;抒情自由灵活,亲切自然;其实是“我”在向“×××(有时是作品中的某个人物形象,有时则是读者)”的叙述与倾谈。这种人称的作用有三:①拉近与读者或作品中形象的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流;②便于作者的感情抒发;③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

第三人称:直接表现生活,不受时空限制,灵活自如。作者以旁观者的身份向读者作客观的叙述,便于反映更广阔的画面和更丰富的内容。例题1:2011浙江卷《第9车厢》P31

13.故事的主体部分采用第几人称叙述?

有什么效果?(3分) 参考答案:

第三人称叙述。

①突破开篇以第一人称写“我”的所见所闻的局限,

较为自由地展现事件过程、人物心理,以及不同

地点发生的事情。

②拉开了叙述者与故事之间的距离,更具有客观性。例题2:《优化指导》第20页《保护人》

小说后半部分引用了报纸上的一段报道,作者这样写

对情节安排有哪些作用?(6分)

[参考答案]

(1)补充叙事,集中揭示人物之间的矛盾关系,使

情节的内在逻辑更加合理;

(2)加速情节发展,为下文玛兰的言行提供依据,

使小说进入高潮;

(3)给读者留下更多的想象空间,强化平中见奇的效果。例题3:《优化指导》第34页《糊涂一世》

10.请你任选一个角度,对这篇小说作简要赏析。

(不少于60字)(6分)参考答案:

①结构上“前后呼应”(比如前文写“又递上了一份国王的礼物,

一个小首饰盒”,后文照应以“我拿过那个小首饰盒一看,首饰

盒的底部用俄语写着一行字……”,借此点题并深化主题。)

②“细节的魅力”(可赏析“我老婆一听撅起了嘴,但为了国家的

尊严没有出声”“我们大家都笑了起来,摇着头说,根本就没有

听说过丢东西这样的事”“这次是我们故作惊讶睁大了眼睛”等

描写)。③“结尾的艺术”(“家里凡是值点钱的东西都没了”的

可悲结局有些出于读者的意料之外,但又在情理之中,

因为前文一再表述国王的保镖们巡视我们家的墙角

旮旯这一细节。)

④“幽默风趣的语言风格”(小说语言幽默风趣,比如

我的话让国王大惊失“色”,差点没变成白人。又如在

我们俄罗斯,偷国家的东西还不如上吊呢!等等)

同课章节目录