高中语文古诗专题复习:咏物言志诗 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文古诗专题复习:咏物言志诗 (共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

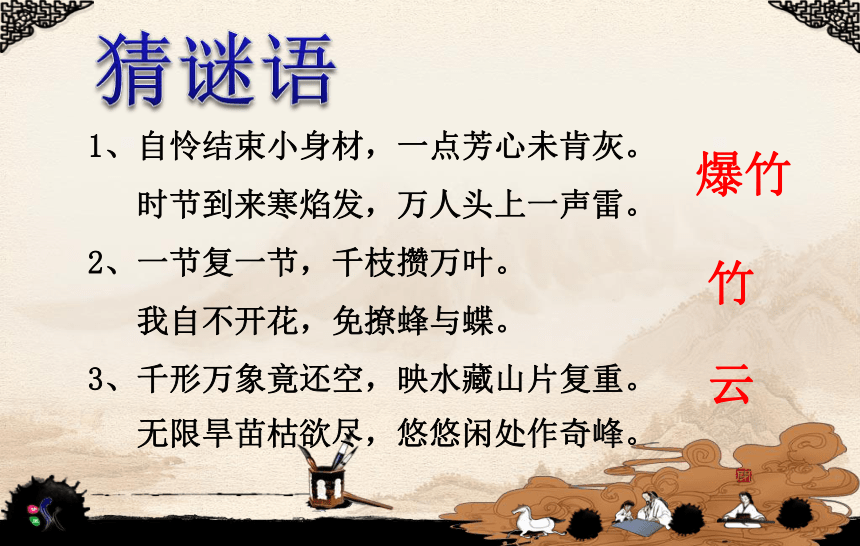

课件29张PPT。课前十分钟1、自怜结束小身材,一点芳心未肯灰。

时节到来寒焰发,万人头上一声雷。

2、一节复一节,千枝攒万叶。

我自不开花,免撩蜂与蝶。

3、千形万象竟还空,映水藏山片复重。

无限旱苗枯欲尽,悠悠闲处作奇峰。

爆竹竹云 绘尽天下万物态,寄寓世间感慨情

咏物诗鉴赏蝉

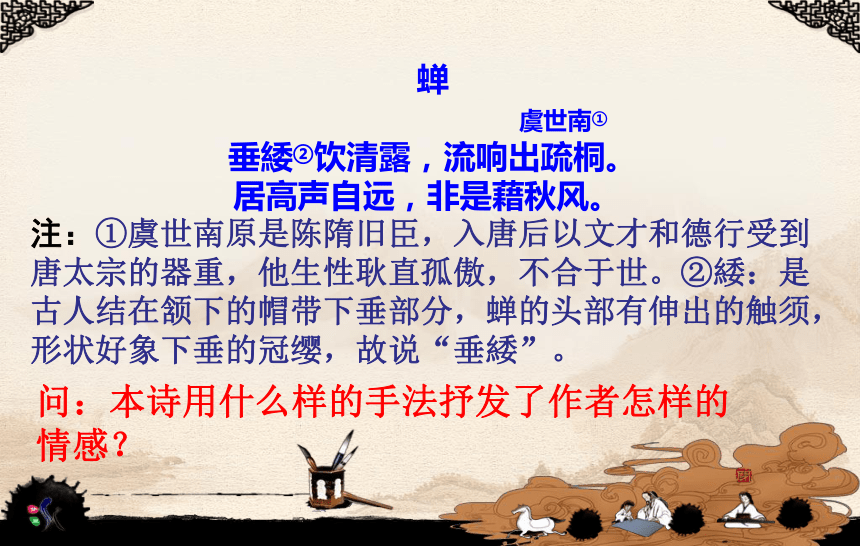

虞世南①

垂緌②饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

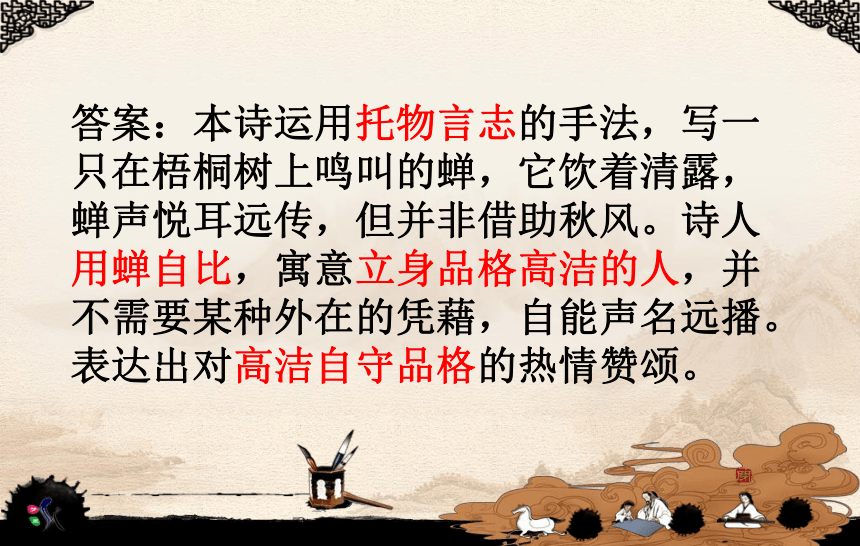

注:①虞世南原是陈隋旧臣,入唐后以文才和德行受到唐太宗的器重,他生性耿直孤傲,不合于世。②緌:是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好象下垂的冠缨,故说“垂緌”。 问:本诗用什么样的手法抒发了作者怎样的情感?答案:本诗运用托物言志的手法,写一只在梧桐树上鸣叫的蝉,它饮着清露,蝉声悦耳远传,但并非借助秋风。诗人用蝉自比,寓意立身品格高洁的人,并不需要某种外在的凭藉,自能声名远播。表达出对高洁自守品格的热情赞颂。 【学习目标】

1、明确咏物诗的概念及特点。

2、初步明确欣赏咏物诗的步骤和方法。

3、把握作者在描摹事物中所寄托的情感。

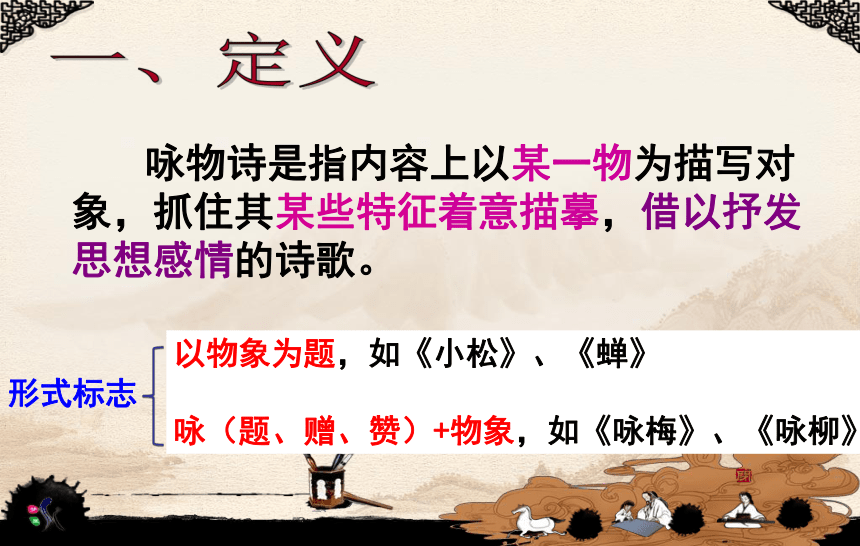

咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。 形式标志以物象为题,如《小松》、《蝉》

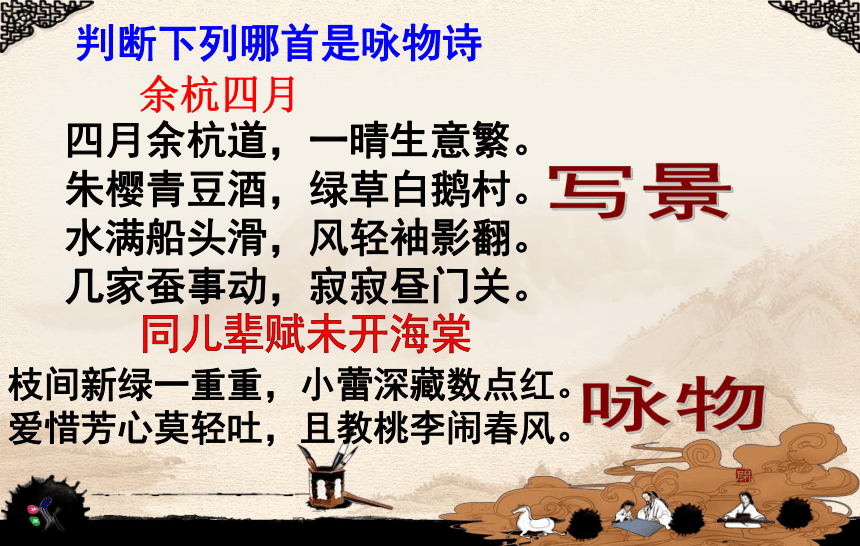

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《咏柳》一、定义枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。 爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风。判断下列哪首是咏物诗写景四月余杭道,一晴生意繁。

朱樱青豆酒,绿草白鹅村。

水满船头滑,风轻袖影翻。

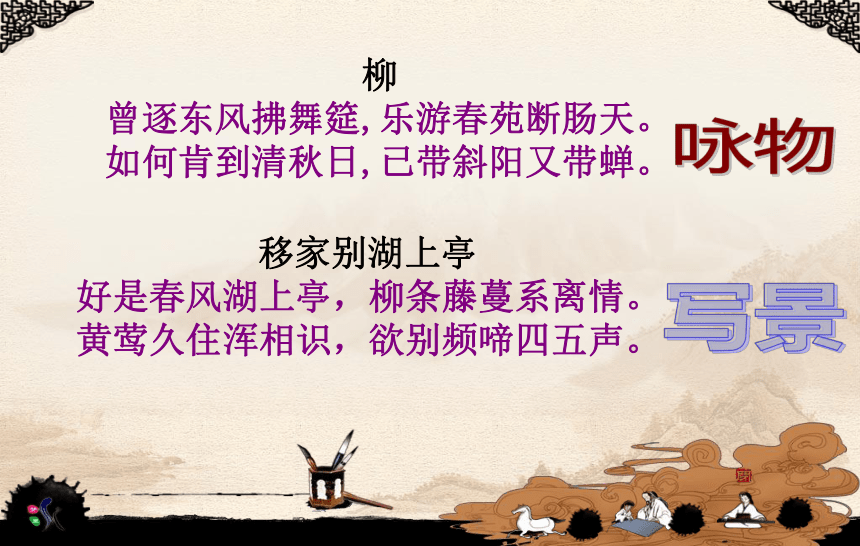

几家蚕事动,寂寂昼门关。 咏物同儿辈赋未开海棠余杭四月 移家别湖上亭 好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。 黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。 柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

咏物写景

咏物与写景的区别

1、从描写对象上,咏物诗中只有一个主体描写对象,主要描写此物的特点;而其它的诗中多是由多个景物构成一幅总体的画面,没有主次之分。

2、从作用上,咏物诗是借详细描写物的特征来寄托作者的思想感情;而其它诗中的景物描写是通过一幅画面,渲染一种气氛,从侧面烘托作者的思想感情。 柳 李商隐②

曾逐东风拂舞筵,

乐游春苑断肠①天。

如何肯到清秋日,

已带斜阳又带蝉!

注:①断肠,销魂②李商隐青年时就考中进士,朝气蓬勃,充满信心,然而由于党争倾轧,使他长期沉沦下僚。诗人写此诗时,妻子刚病故,自己又将只身赴蜀,去过那使人厌倦的幕府生涯。

柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!1、把握所咏之物的特点。

(声色形味、活动心理、品质特点、所处环境等)外在特征:细长低垂的柳枝随风轻扬。(环境特点) “乐游春苑”、“舞筵”,

春之柳的繁盛。

“清秋”、“斜阳”、“秋蝉” ,

一派凄凉,秋之柳的稀疏衰落。

因例说法2、体悟诗人在描摹事物中所寄托的情与志。(由物及人,知人论世,抓物与情志的契合点 )少年得志,

老来沉沦失意春柳繁盛

秋柳枯凋诗人处境:诗人年轻时怀有远大抱负, 17岁中进士,后在牛李两党争斗的夹缝中求生存,辗转于各藩镇幕僚当幕僚,郁郁不得志,潦倒终身。“一生襟抱未曾开。”

契合点因例说法所言之志:作者以柳自喻,借春柳之荣,秋柳之衰,构成强烈的反差。叹己之少年得志,老来沉沦失意。 柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!3、分析诗人运用的艺术手法托物言志、对比、拟人因例说法情感:自伤迟暮,自叹身世。

(表达作者壮志难酬、命途多舛的悲凉心境)二、特点:

1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”。

3、手法:从整体构思看,托物言志,借物喻人。常用比喻、象征、拟人、对比。

从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。 卜算子?咏梅

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

【译文】寂寞无主的幽梅,在驿馆外断桥边开放。已是日落黄昏,她正独自忧愁感伤,一阵阵凄风苦雨,又不停地敲打在她身上。

她完全不想占领春芳,听任百花群艳心怀妒忌将她中伤。纵然她片片凋落在地,粉身碎骨碾作尘泥,清芬却永留世上。《卜算子 咏梅》:诗人首先通过断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉的环境来侧面烘托梅花身处困境,却倔强顽强开放。接着正面描写梅花不与群芳争春,虽然粉身碎骨而香如故。诗人托物言志,以梅花自况,表明了自己虽遭不幸,前途坎坷,但决不同流合污的高尚节操以及虽然粉身碎骨而矢志不渝的斗争精神。

小松

唐·杜荀鹤

自小刺头①深草里,而今渐觉出蓬蒿②。

时人不识凌云木,直待③凌云④始道⑤高。

注:①刺头:指长满松针的小松树。 ② 蓬蒿:两种野草。 ③ 直待:直等到。 ④ 凌云:高耸入云。⑤始道:才说。

译文:小的时候长在很深很深的草中,埋没看不出来, 到现在才发现已经比那些野草(蓬蒿)高出了许多。 那些人当时不识得可以高耸入云的树木,直到它高耸入云,人们才说它高。《小松》: 这首诗托物言志,以小松喻人,刻画生长于深草、蓬蒿中却有顽强的生命力,最终挺拔高耸,有有凌云之志的“小松”形象,借以象征出身低微的士人不甘埋没,坚强不屈的精神,同时也批评“时人”的以身取人,目光短浅,趋炎附势。北陂杏花① 王安石

一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。

纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

【注】①此诗系王安石晚年所作。此前诗人亲手创立的新法被一一废止。陂:池塘,这里指池边或池中小洲 。

【译文】围绕着杏花的是满塘的春水,岸上的花,水中的花影,都是那么地鲜艳动人。即使被无情的东风吹落,飘飘似雪,也应飞入清澈的水中,胜过那路旁的花,落了,还被车马碾作灰尘。《北陂杏花》: 诗人托物言志,以水边的杏花自况,把杏花比喻成“雪”和“尘”,并形成对比,写它纵然被春风吹落水上,仍保持着纯洁,远胜于路边的杏花,在车水马龙中被碾碎,化为污浊的尘土。流露出悲壮的情感,表现出坚持自己的理想情操,不愿同流合污的精神。1、看题目,明确诗中的物象是什么。

2、整体把握物象的形态特征,紧扣文本。

3、找“物”与“人”的契合点,联系写作背景,揣摩诗人所托之情、所言之志,不能架空分析情感。

4、关注表现手法。托物言志为基本手法,并常用借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、侧面描写(环境烘托)手法。

5、注意答题规范:明物象—指特点—析手法—知感情

小结:鉴赏咏物诗步骤与方法

1、世间万“物”都有多面性,而诗人在咏物时往往“只取一瓢饮”,也就是说只抓住其中的一个特点来加以发挥。

2、不同的诗人其处境、性格、思想等的差异,故同咏一“物”,而主题大多各异。

3、阅读时须认真揣摩诗人所托之情,所言之志,可借助诗人生平、注解等。 温馨提示 画 菊 郑思肖(南宋)

花开不并百花丛,

独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,

何曾吹落北风中。

注:元兵南下,郑思肖 上疏直谏,痛陈抗敌 之策,被拒不纳。

不第后赋菊???黄巢(唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

注:黄巢长于骑射,爱扶危救急; 爱读书,参加进士考试,不中。

??1、这两首诗中的菊花分别是怎样的形象?

2、诗人托物言志,各表达什么情感?

画 菊 郑思肖(南宋)

花开不并百花丛,

独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,

何曾吹落北风中。

注:元兵南下,郑思肖 上疏直谏,痛陈抗敌 之策,被拒不纳。

1、事物特征:

不与百花同时开放,孤

芳自赏。宁愿枯死枝头,决不被北风吹落。

2、所言之志:

赞美菊花傲然不屈,清

高脱俗。表达自己表达自己凌然的民族气节和忠贞爱国的情怀。

??不第后赋菊???黄巢(唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

注:黄巢长于骑射,爱扶

危救急; 爱读书,参加进

士考试,不中。

1、事物特征:

在百花凋谢后,菊

花盛开,香透长安。

2、所言之志:

抒发了自己的凌云

壮志,不甘为人下

的远大抱负。

?? 一、定义:咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。 形式

标志以物象为题,如《小松》、《蝉》

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《咏柳》总结:二、特点:

1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”。

3、手法:从整体构思看,托物言志,借物喻人。常用比喻、象征、拟人、对比。

从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。1、看题目,明确诗中的物象是什么。

2、整体把握物象的形态特征,紧扣文本。

3、找“物”与“人”的契合点,联系写作背景,揣摩诗人所托之情、所言之志,不能架空分析情感。

4、关注表现手法。托物言志为基本手法,并常用借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、侧面描写(环境烘托)手法。

5、注意答题规范:明物象—指特点—析手法—知感情

三、鉴赏咏物诗步骤与方法

时节到来寒焰发,万人头上一声雷。

2、一节复一节,千枝攒万叶。

我自不开花,免撩蜂与蝶。

3、千形万象竟还空,映水藏山片复重。

无限旱苗枯欲尽,悠悠闲处作奇峰。

爆竹竹云 绘尽天下万物态,寄寓世间感慨情

咏物诗鉴赏蝉

虞世南①

垂緌②饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

注:①虞世南原是陈隋旧臣,入唐后以文才和德行受到唐太宗的器重,他生性耿直孤傲,不合于世。②緌:是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好象下垂的冠缨,故说“垂緌”。 问:本诗用什么样的手法抒发了作者怎样的情感?答案:本诗运用托物言志的手法,写一只在梧桐树上鸣叫的蝉,它饮着清露,蝉声悦耳远传,但并非借助秋风。诗人用蝉自比,寓意立身品格高洁的人,并不需要某种外在的凭藉,自能声名远播。表达出对高洁自守品格的热情赞颂。 【学习目标】

1、明确咏物诗的概念及特点。

2、初步明确欣赏咏物诗的步骤和方法。

3、把握作者在描摹事物中所寄托的情感。

咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。 形式标志以物象为题,如《小松》、《蝉》

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《咏柳》一、定义枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。 爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风。判断下列哪首是咏物诗写景四月余杭道,一晴生意繁。

朱樱青豆酒,绿草白鹅村。

水满船头滑,风轻袖影翻。

几家蚕事动,寂寂昼门关。 咏物同儿辈赋未开海棠余杭四月 移家别湖上亭 好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。 黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。 柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

咏物写景

咏物与写景的区别

1、从描写对象上,咏物诗中只有一个主体描写对象,主要描写此物的特点;而其它的诗中多是由多个景物构成一幅总体的画面,没有主次之分。

2、从作用上,咏物诗是借详细描写物的特征来寄托作者的思想感情;而其它诗中的景物描写是通过一幅画面,渲染一种气氛,从侧面烘托作者的思想感情。 柳 李商隐②

曾逐东风拂舞筵,

乐游春苑断肠①天。

如何肯到清秋日,

已带斜阳又带蝉!

注:①断肠,销魂②李商隐青年时就考中进士,朝气蓬勃,充满信心,然而由于党争倾轧,使他长期沉沦下僚。诗人写此诗时,妻子刚病故,自己又将只身赴蜀,去过那使人厌倦的幕府生涯。

柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!1、把握所咏之物的特点。

(声色形味、活动心理、品质特点、所处环境等)外在特征:细长低垂的柳枝随风轻扬。(环境特点) “乐游春苑”、“舞筵”,

春之柳的繁盛。

“清秋”、“斜阳”、“秋蝉” ,

一派凄凉,秋之柳的稀疏衰落。

因例说法2、体悟诗人在描摹事物中所寄托的情与志。(由物及人,知人论世,抓物与情志的契合点 )少年得志,

老来沉沦失意春柳繁盛

秋柳枯凋诗人处境:诗人年轻时怀有远大抱负, 17岁中进士,后在牛李两党争斗的夹缝中求生存,辗转于各藩镇幕僚当幕僚,郁郁不得志,潦倒终身。“一生襟抱未曾开。”

契合点因例说法所言之志:作者以柳自喻,借春柳之荣,秋柳之衰,构成强烈的反差。叹己之少年得志,老来沉沦失意。 柳

曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉!3、分析诗人运用的艺术手法托物言志、对比、拟人因例说法情感:自伤迟暮,自叹身世。

(表达作者壮志难酬、命途多舛的悲凉心境)二、特点:

1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”。

3、手法:从整体构思看,托物言志,借物喻人。常用比喻、象征、拟人、对比。

从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。 卜算子?咏梅

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

【译文】寂寞无主的幽梅,在驿馆外断桥边开放。已是日落黄昏,她正独自忧愁感伤,一阵阵凄风苦雨,又不停地敲打在她身上。

她完全不想占领春芳,听任百花群艳心怀妒忌将她中伤。纵然她片片凋落在地,粉身碎骨碾作尘泥,清芬却永留世上。《卜算子 咏梅》:诗人首先通过断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉的环境来侧面烘托梅花身处困境,却倔强顽强开放。接着正面描写梅花不与群芳争春,虽然粉身碎骨而香如故。诗人托物言志,以梅花自况,表明了自己虽遭不幸,前途坎坷,但决不同流合污的高尚节操以及虽然粉身碎骨而矢志不渝的斗争精神。

小松

唐·杜荀鹤

自小刺头①深草里,而今渐觉出蓬蒿②。

时人不识凌云木,直待③凌云④始道⑤高。

注:①刺头:指长满松针的小松树。 ② 蓬蒿:两种野草。 ③ 直待:直等到。 ④ 凌云:高耸入云。⑤始道:才说。

译文:小的时候长在很深很深的草中,埋没看不出来, 到现在才发现已经比那些野草(蓬蒿)高出了许多。 那些人当时不识得可以高耸入云的树木,直到它高耸入云,人们才说它高。《小松》: 这首诗托物言志,以小松喻人,刻画生长于深草、蓬蒿中却有顽强的生命力,最终挺拔高耸,有有凌云之志的“小松”形象,借以象征出身低微的士人不甘埋没,坚强不屈的精神,同时也批评“时人”的以身取人,目光短浅,趋炎附势。北陂杏花① 王安石

一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。

纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

【注】①此诗系王安石晚年所作。此前诗人亲手创立的新法被一一废止。陂:池塘,这里指池边或池中小洲 。

【译文】围绕着杏花的是满塘的春水,岸上的花,水中的花影,都是那么地鲜艳动人。即使被无情的东风吹落,飘飘似雪,也应飞入清澈的水中,胜过那路旁的花,落了,还被车马碾作灰尘。《北陂杏花》: 诗人托物言志,以水边的杏花自况,把杏花比喻成“雪”和“尘”,并形成对比,写它纵然被春风吹落水上,仍保持着纯洁,远胜于路边的杏花,在车水马龙中被碾碎,化为污浊的尘土。流露出悲壮的情感,表现出坚持自己的理想情操,不愿同流合污的精神。1、看题目,明确诗中的物象是什么。

2、整体把握物象的形态特征,紧扣文本。

3、找“物”与“人”的契合点,联系写作背景,揣摩诗人所托之情、所言之志,不能架空分析情感。

4、关注表现手法。托物言志为基本手法,并常用借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、侧面描写(环境烘托)手法。

5、注意答题规范:明物象—指特点—析手法—知感情

小结:鉴赏咏物诗步骤与方法

1、世间万“物”都有多面性,而诗人在咏物时往往“只取一瓢饮”,也就是说只抓住其中的一个特点来加以发挥。

2、不同的诗人其处境、性格、思想等的差异,故同咏一“物”,而主题大多各异。

3、阅读时须认真揣摩诗人所托之情,所言之志,可借助诗人生平、注解等。 温馨提示 画 菊 郑思肖(南宋)

花开不并百花丛,

独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,

何曾吹落北风中。

注:元兵南下,郑思肖 上疏直谏,痛陈抗敌 之策,被拒不纳。

不第后赋菊???黄巢(唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

注:黄巢长于骑射,爱扶危救急; 爱读书,参加进士考试,不中。

??1、这两首诗中的菊花分别是怎样的形象?

2、诗人托物言志,各表达什么情感?

画 菊 郑思肖(南宋)

花开不并百花丛,

独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,

何曾吹落北风中。

注:元兵南下,郑思肖 上疏直谏,痛陈抗敌 之策,被拒不纳。

1、事物特征:

不与百花同时开放,孤

芳自赏。宁愿枯死枝头,决不被北风吹落。

2、所言之志:

赞美菊花傲然不屈,清

高脱俗。表达自己表达自己凌然的民族气节和忠贞爱国的情怀。

??不第后赋菊???黄巢(唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

注:黄巢长于骑射,爱扶

危救急; 爱读书,参加进

士考试,不中。

1、事物特征:

在百花凋谢后,菊

花盛开,香透长安。

2、所言之志:

抒发了自己的凌云

壮志,不甘为人下

的远大抱负。

?? 一、定义:咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。 形式

标志以物象为题,如《小松》、《蝉》

咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《咏柳》总结:二、特点:

1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”。

3、手法:从整体构思看,托物言志,借物喻人。常用比喻、象征、拟人、对比。

从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。1、看题目,明确诗中的物象是什么。

2、整体把握物象的形态特征,紧扣文本。

3、找“物”与“人”的契合点,联系写作背景,揣摩诗人所托之情、所言之志,不能架空分析情感。

4、关注表现手法。托物言志为基本手法,并常用借物喻人、比喻、象征、拟人、对比、侧面描写(环境烘托)手法。

5、注意答题规范:明物象—指特点—析手法—知感情

三、鉴赏咏物诗步骤与方法

同课章节目录