2018届高三总复习语文课件:第三章 古典诗歌的意象 (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2018届高三总复习语文课件:第三章 古典诗歌的意象 (共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 22:02:54 | ||

图片预览

文档简介

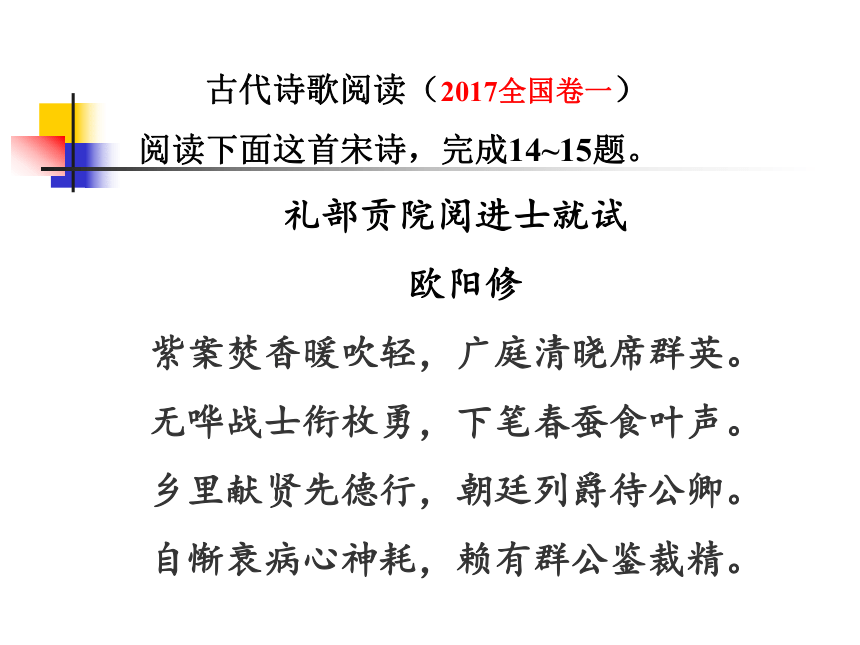

课件41张PPT。古诗鉴赏指导(一) 古典诗歌的意象 古代诗歌阅读(2017全国卷一)

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。14.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是(5分)

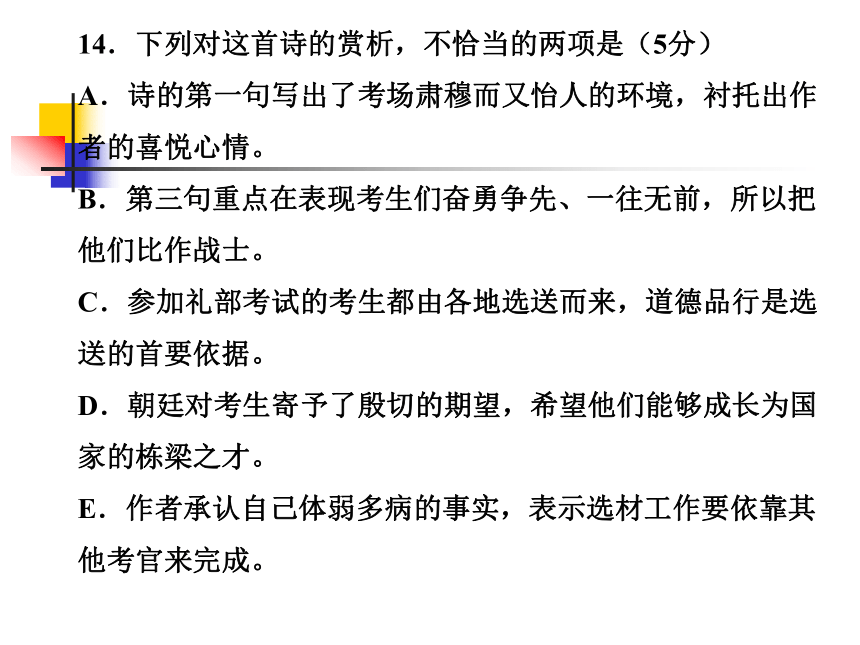

A.诗的第一句写出了考场肃穆而又怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生们奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

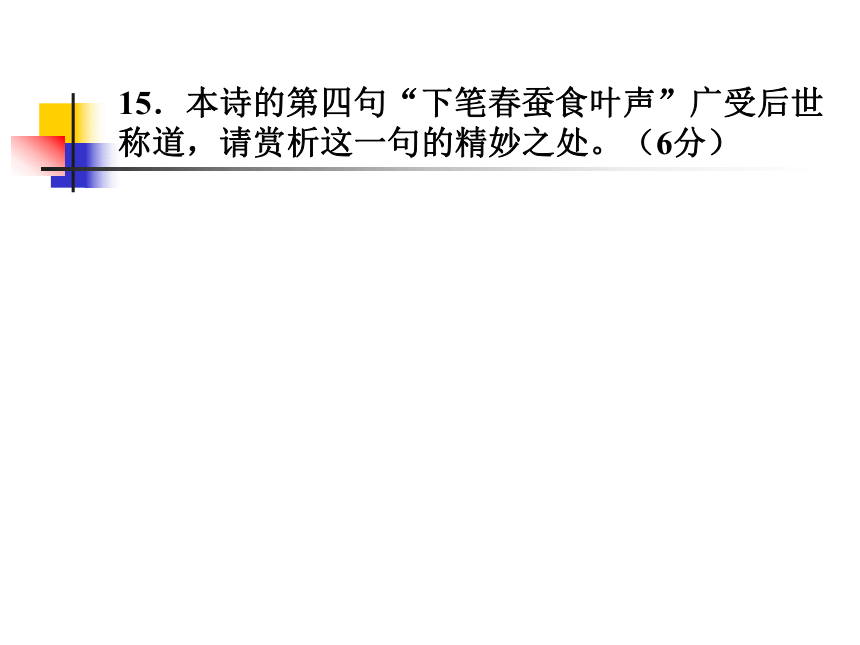

15.本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)14.BE

分析:B项“重点在表现考生们奋勇争先、一往无前”说法错误,此句重点描绘士子答题情况,考生们大清早就入场了,没有一点喧闹嘈杂之声。E项“表示选材工作要依靠其他考官来完成”是谦逊之辞。全诗透露出一种惜才爱才的真挚感情,也表达了要为国家选出真正的人才的责任感和使命感。 15.①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;(2分)②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;(2分)③强化作者充满希望的喜悦之情。(2分)

试题分析:“下笔春蚕食叶声”,先点出其修辞手法,比喻:把考生们在纸上答题写字的声音比喻成春蚕嚼食桑叶的声音;再表述其作用、效果:描写了考场上考生们紧张严肃答题的场景,也显示出来考生才华横溢,答题速度快。借此强化作者的喜悦之情。 ①鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧。

②分析文学作品的思想内容,评价作者的观点态度。

(能力层级E级)《考纲》对诗歌鉴赏的要求中国古典诗歌中的

常 见 意 象 什么是诗歌发意象?

意象是诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象。诗歌中所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”, “象”与“意”的完美结合就是“意象”

在我国古典诗歌漫长的历程中,形成了很多传统的意象,它们蕴含的意义基本是固定的。如果我们熟悉这些意象,会给鉴赏诗歌带来很大帮助。

中国古典诗歌中的

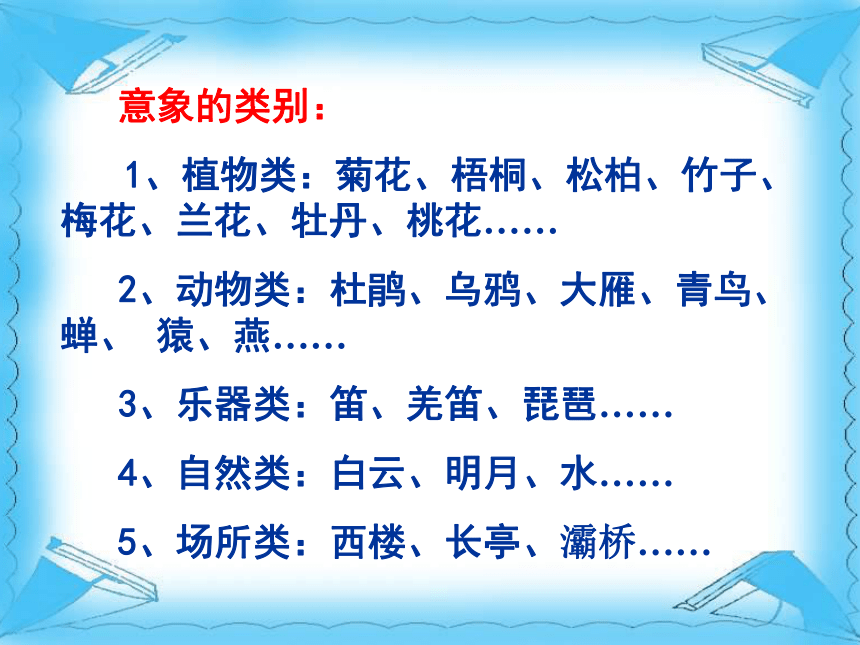

常 见 意 象 意象的类别:

1、植物类:菊花、梧桐、松柏、竹子、梅花、兰花、牡丹、桃花……

2、动物类:杜鹃、乌鸦、大雁、青鸟、蝉、 猿、燕……

3、乐器类:笛、羌笛、琵琶……

4、自然类:白云、明月、水……

5、场所类:西楼、长亭、灞桥……

植物类(比喻或象征)

梧桐、梅花、松柏、竹、柳、菊花、牡丹、桃花、扬花 朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。(屈原《离骚》)

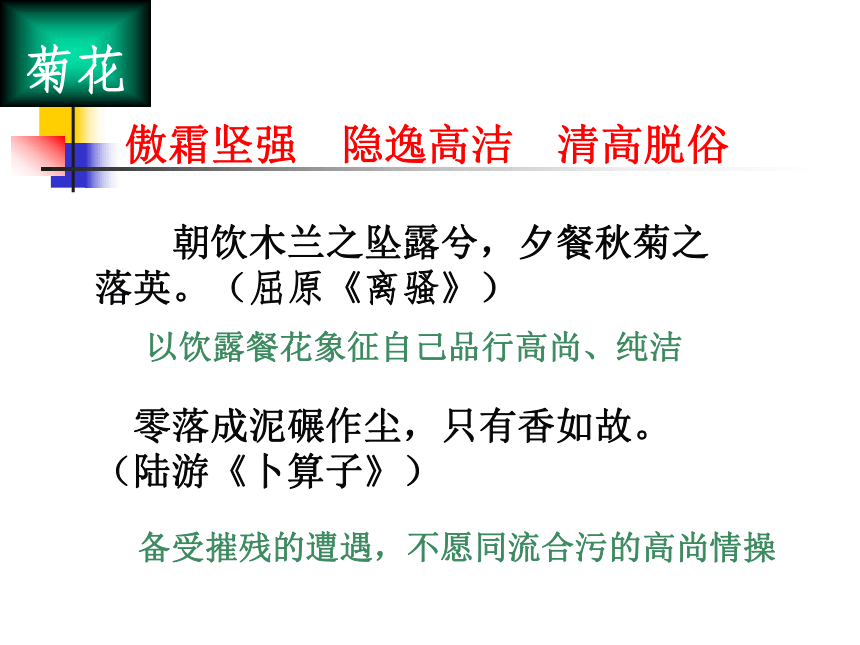

零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子》)傲霜坚强 隐逸高洁 清高脱俗

菊花以饮露餐花象征自己品行高尚、纯洁备受摧残的遭遇,不愿同流合污的高尚情操 梧桐表示凄凉悲伤

李煜《相见欢》:寂寞梧桐,深院锁清秋

李清照《声声慢》:梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第怎一个愁字了得。

可见秋雨打梧桐,别有一分愁滋味。 梅花:不畏严寒 冰清玉洁 孤傲清高

陆游:零落成泥碾作尘,只有香如故。 不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。(王冕《墨梅》)竹 石 清 郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。积极向上、坚韧不拔竹 春夜洛城闻笛

唐?李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?前人在评论这首诗中时曾说:“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说,为什么? 柳枝:惜别之情 思亲之意 怀乡之思二、动物类:

杜鹃、乌鸦、大雁、青鸟

蟋蟀、蝉 、 猿、燕……

杜鹃:又名子规 古代有“望帝啼鹃”的传说。

在古诗词中常与悲苦之事联系在一起。

李白《蜀道难》:又闻子规啼夜月,愁空山。

白居易:杜鹃啼血猿哀鸣

杜鹃啼叫声象是“不如归去,不如归去”,它的啼叫容易引起人们的“乡愁乡思”。 蝉:栖于高枝,餐风露宿,不食人间烟火,比喻高洁的人品。

居高声自远, 非是藉秋风。

(虞世南《蝉》)

猿啼:在古诗中象征着悲伤的感情。

杜甫:

风急天高猿啸哀,

郦道元:

巴东三峡巫峡长,

猿鸣三声泪沾裳。

三、器乐类:

羌笛、胡笳 羌笛、胡笳:古代西部的一种乐器,它所发出的是凄切之音,唐代边塞诗中经常提到,往往表示戍边思归。

王之涣 : 羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

范仲淹:浊酒一杯家万里,

燕然未勒归无计,

羌管悠悠霜满天……四、自然类

明月、白云、、夕阳水

苏轼:但愿人长久,千里共婵娟。

杜甫:露从今夜白,月是故乡明。月:思乡怀人 烘托情思 水:愁思绵绵 情丝不绝 长亭:长亭南浦 送别之所

李白《菩萨蛮》:

何处是归程,长亭更短亭。……

柳永《雨零霖》:

寒蝉凄切,对长亭晚。……

怎样鉴赏诗歌的意象? 一、从一个民族特定的文化出发,也就是从意象的特定含义入手。因为,这些意象它代表了民族和人类共同的情感体验。如一提“月亮”,往往指思乡之情,塑造的往往是游子形象。

二、从描绘意象的词语入手,进行意象的指认和叠加。如“乱条犹未变初黄,倚得东风势变狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜”,诗歌塑造的就是那些得志便轻狂的人。典型例题:

早 梅 张 渭

一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。

不知近水花先发,疑是经冬雪未消。

问:诗人是如何借梅展示自我形象的?

解答:本诗展现了早梅耐寒而立、迎风而发的形象。“寒”字点明早梅生存条件的恶劣;“迥”字表现出早梅的孤单;“白玉条“之喻、疑梅为雪之错觉,鲜明地表现出早梅冰清玉洁之质。作者以梅自喻,展示了一个孤寂傲世、坚韧刚强、超凡脱俗的自我形象。 清江引 秋怀

张可久

西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

这支曲子写到了哪些意象?这些意象构成怎样的画面?寄寓作者怎样的感情?

模拟训练 西风、啼雁、红叶、黄花、芭蕉、雨声。这些意象构成了一幅秋景萧瑟,离家在外的游子,偶接家书时那种万般无奈的愁苦情景图。寄寓作者漂泊在外,功名未就,有家难归的苦闷之情。 n 古代诗歌阅读(13分)

阅读下面这两首诗,完成14——15题。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

宿渔家

郭震

几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花。

灯前笑说归来夜,明月随船送到家。1.下列对两首诗内容和手法的分析,不正确的两项是( )(6分)

A.两诗均为七言绝句,诗歌内容都是写诗人夜宿他乡的情景,第一首诗写夜宿邯郸驿站,第二首诗写夜宿海边渔家。

B.“冬至”是我国传统的二十四节气之一,在古代,这是一个重要节日,这样的节日而诗人白居易却羁旅在外,更显示出他对家人的思念。

C.第一首诗的后两句,从侧面来写“思家”,夜深时当诗人抱膝灯前,直接抒发了想到家里人应该同样还没有睡,在“说着远行人”的无限深情。至于“说”了什么,则给读者留下了想象的空间。

D.第二首诗的首句叠用两个“涯”字,把生涯与海涯联系起来,音节朴实流畅,形成朴实中见巧思的妙处;而“芦花”意象,简洁准确地勾勒出渔家的生活环境。

E.第二首诗的最后一句,通过写渔人不畏全天打渔的辛苦,在明月之夜还驾船送我回家,写出了海边渔家人的淳朴善良、善解人意的性格特点。2.两首诗都写到了“灯这一意象,请联系诗歌的内容,分析这个意象在两首诗中的不同表现。(7分)

答:_____________________________________________________________________________1.CE(C不是侧面写思家,而是正面写思家,也不是直接抒情,而是用“对写法”,含蓄抒情;E“在明月之夜还驾船送我回家”错,这是渔人晚归的诗意表达。)2.(1)白诗中的“灯”是思念之灯,通过冬至佳节的反衬,抱膝细节的刻画,以及三四句“对写法”的使用,可以看出,此“灯”的意象表现了诗人旅途漂泊中的凄清怅惘和孤寂思家之情;(2)郭诗中的“灯”是温暖之灯,通过芦花意象的衬托,“笑说”一词的点明,明月送归的渲染,可以看出,此“灯”的意象则表现了诗人住宿在渔家所感到的温馨、愉悦之情。(每点3分,其中概括2分,分析1分) 小儿垂钓

胡令能

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

这首诗是从哪几个方面来刻画垂钓小儿这个形象的?这个形象有哪些特点,试作分析。

答案:从形神两个方面(或从外貌、动作、心理等方面);

聪明(机灵),天真可爱; “蓬头”、“侧坐”等表现小孩的天真可爱,从“遥招手”、“怕”等可看出小孩的聪明(机灵)。 典型例题:

寻陆鸿渐不遇 皎然

移家虽带郭,野径入桑麻。

近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。

报道山中去,归来每日斜。

问:诗中的陆鸿渐是怎样的一个人物形象?请简要分析。

解答:陆鸿渐是一个寄情山水、不以尘事为念的高人逸士形象。前四句通过对陆鸿渐幽僻、高雅的隐居之地的景物描写,表现了他的高洁不俗。最后两句通过西邻对陆鸿渐行踪的叙述,侧面烘托了陆鸿渐的潇洒疏放。作者通过陆鸿渐这一形象的塑造表现了他对隐逸生活的向往和追求。蝶恋花????苏轼 (2)答案之二:不同意。起句写花之凋零,青杏酸涩,为整首词投下了悲凉的阴影;二、三句写燕子翻飞、绿水绕人家,虽富情趣,也不乏暖意,但却是以乐景衬哀情;四句说柳絮飘飞,着一“又”字,则又表明词人之看絮飞花落,非止一次,伤春之感、惜春之情自然流出;“芳草”在古诗词中常用来写愁情,此处亦然,“天涯何处无芳草”即言愁情无限。因此,这首词中对“絮飞花落”等景物的描写,依然浸透着伤春之情,并非旷达之语。

加油,一定行!

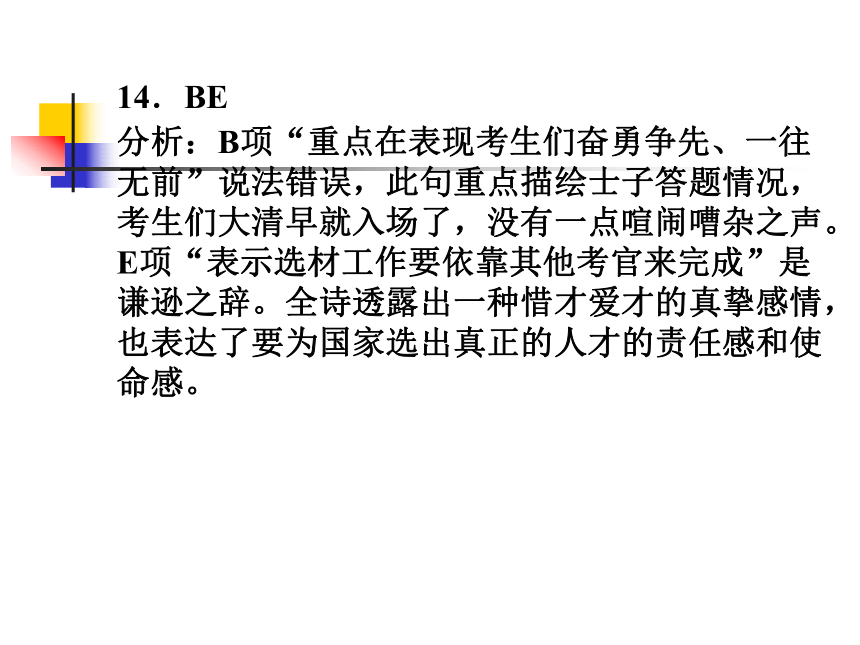

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。14.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是(5分)

A.诗的第一句写出了考场肃穆而又怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生们奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

15.本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)14.BE

分析:B项“重点在表现考生们奋勇争先、一往无前”说法错误,此句重点描绘士子答题情况,考生们大清早就入场了,没有一点喧闹嘈杂之声。E项“表示选材工作要依靠其他考官来完成”是谦逊之辞。全诗透露出一种惜才爱才的真挚感情,也表达了要为国家选出真正的人才的责任感和使命感。 15.①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;(2分)②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;(2分)③强化作者充满希望的喜悦之情。(2分)

试题分析:“下笔春蚕食叶声”,先点出其修辞手法,比喻:把考生们在纸上答题写字的声音比喻成春蚕嚼食桑叶的声音;再表述其作用、效果:描写了考场上考生们紧张严肃答题的场景,也显示出来考生才华横溢,答题速度快。借此强化作者的喜悦之情。 ①鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧。

②分析文学作品的思想内容,评价作者的观点态度。

(能力层级E级)《考纲》对诗歌鉴赏的要求中国古典诗歌中的

常 见 意 象 什么是诗歌发意象?

意象是诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象。诗歌中所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”, “象”与“意”的完美结合就是“意象”

在我国古典诗歌漫长的历程中,形成了很多传统的意象,它们蕴含的意义基本是固定的。如果我们熟悉这些意象,会给鉴赏诗歌带来很大帮助。

中国古典诗歌中的

常 见 意 象 意象的类别:

1、植物类:菊花、梧桐、松柏、竹子、梅花、兰花、牡丹、桃花……

2、动物类:杜鹃、乌鸦、大雁、青鸟、蝉、 猿、燕……

3、乐器类:笛、羌笛、琵琶……

4、自然类:白云、明月、水……

5、场所类:西楼、长亭、灞桥……

植物类(比喻或象征)

梧桐、梅花、松柏、竹、柳、菊花、牡丹、桃花、扬花 朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。(屈原《离骚》)

零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子》)傲霜坚强 隐逸高洁 清高脱俗

菊花以饮露餐花象征自己品行高尚、纯洁备受摧残的遭遇,不愿同流合污的高尚情操 梧桐表示凄凉悲伤

李煜《相见欢》:寂寞梧桐,深院锁清秋

李清照《声声慢》:梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第怎一个愁字了得。

可见秋雨打梧桐,别有一分愁滋味。 梅花:不畏严寒 冰清玉洁 孤傲清高

陆游:零落成泥碾作尘,只有香如故。 不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。(王冕《墨梅》)竹 石 清 郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。积极向上、坚韧不拔竹 春夜洛城闻笛

唐?李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?前人在评论这首诗中时曾说:“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说,为什么? 柳枝:惜别之情 思亲之意 怀乡之思二、动物类:

杜鹃、乌鸦、大雁、青鸟

蟋蟀、蝉 、 猿、燕……

杜鹃:又名子规 古代有“望帝啼鹃”的传说。

在古诗词中常与悲苦之事联系在一起。

李白《蜀道难》:又闻子规啼夜月,愁空山。

白居易:杜鹃啼血猿哀鸣

杜鹃啼叫声象是“不如归去,不如归去”,它的啼叫容易引起人们的“乡愁乡思”。 蝉:栖于高枝,餐风露宿,不食人间烟火,比喻高洁的人品。

居高声自远, 非是藉秋风。

(虞世南《蝉》)

猿啼:在古诗中象征着悲伤的感情。

杜甫:

风急天高猿啸哀,

郦道元:

巴东三峡巫峡长,

猿鸣三声泪沾裳。

三、器乐类:

羌笛、胡笳 羌笛、胡笳:古代西部的一种乐器,它所发出的是凄切之音,唐代边塞诗中经常提到,往往表示戍边思归。

王之涣 : 羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

范仲淹:浊酒一杯家万里,

燕然未勒归无计,

羌管悠悠霜满天……四、自然类

明月、白云、、夕阳水

苏轼:但愿人长久,千里共婵娟。

杜甫:露从今夜白,月是故乡明。月:思乡怀人 烘托情思 水:愁思绵绵 情丝不绝 长亭:长亭南浦 送别之所

李白《菩萨蛮》:

何处是归程,长亭更短亭。……

柳永《雨零霖》:

寒蝉凄切,对长亭晚。……

怎样鉴赏诗歌的意象? 一、从一个民族特定的文化出发,也就是从意象的特定含义入手。因为,这些意象它代表了民族和人类共同的情感体验。如一提“月亮”,往往指思乡之情,塑造的往往是游子形象。

二、从描绘意象的词语入手,进行意象的指认和叠加。如“乱条犹未变初黄,倚得东风势变狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜”,诗歌塑造的就是那些得志便轻狂的人。典型例题:

早 梅 张 渭

一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。

不知近水花先发,疑是经冬雪未消。

问:诗人是如何借梅展示自我形象的?

解答:本诗展现了早梅耐寒而立、迎风而发的形象。“寒”字点明早梅生存条件的恶劣;“迥”字表现出早梅的孤单;“白玉条“之喻、疑梅为雪之错觉,鲜明地表现出早梅冰清玉洁之质。作者以梅自喻,展示了一个孤寂傲世、坚韧刚强、超凡脱俗的自我形象。 清江引 秋怀

张可久

西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

这支曲子写到了哪些意象?这些意象构成怎样的画面?寄寓作者怎样的感情?

模拟训练 西风、啼雁、红叶、黄花、芭蕉、雨声。这些意象构成了一幅秋景萧瑟,离家在外的游子,偶接家书时那种万般无奈的愁苦情景图。寄寓作者漂泊在外,功名未就,有家难归的苦闷之情。 n 古代诗歌阅读(13分)

阅读下面这两首诗,完成14——15题。

邯郸冬至夜思家

白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

宿渔家

郭震

几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花。

灯前笑说归来夜,明月随船送到家。1.下列对两首诗内容和手法的分析,不正确的两项是( )(6分)

A.两诗均为七言绝句,诗歌内容都是写诗人夜宿他乡的情景,第一首诗写夜宿邯郸驿站,第二首诗写夜宿海边渔家。

B.“冬至”是我国传统的二十四节气之一,在古代,这是一个重要节日,这样的节日而诗人白居易却羁旅在外,更显示出他对家人的思念。

C.第一首诗的后两句,从侧面来写“思家”,夜深时当诗人抱膝灯前,直接抒发了想到家里人应该同样还没有睡,在“说着远行人”的无限深情。至于“说”了什么,则给读者留下了想象的空间。

D.第二首诗的首句叠用两个“涯”字,把生涯与海涯联系起来,音节朴实流畅,形成朴实中见巧思的妙处;而“芦花”意象,简洁准确地勾勒出渔家的生活环境。

E.第二首诗的最后一句,通过写渔人不畏全天打渔的辛苦,在明月之夜还驾船送我回家,写出了海边渔家人的淳朴善良、善解人意的性格特点。2.两首诗都写到了“灯这一意象,请联系诗歌的内容,分析这个意象在两首诗中的不同表现。(7分)

答:_____________________________________________________________________________1.CE(C不是侧面写思家,而是正面写思家,也不是直接抒情,而是用“对写法”,含蓄抒情;E“在明月之夜还驾船送我回家”错,这是渔人晚归的诗意表达。)2.(1)白诗中的“灯”是思念之灯,通过冬至佳节的反衬,抱膝细节的刻画,以及三四句“对写法”的使用,可以看出,此“灯”的意象表现了诗人旅途漂泊中的凄清怅惘和孤寂思家之情;(2)郭诗中的“灯”是温暖之灯,通过芦花意象的衬托,“笑说”一词的点明,明月送归的渲染,可以看出,此“灯”的意象则表现了诗人住宿在渔家所感到的温馨、愉悦之情。(每点3分,其中概括2分,分析1分) 小儿垂钓

胡令能

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

这首诗是从哪几个方面来刻画垂钓小儿这个形象的?这个形象有哪些特点,试作分析。

答案:从形神两个方面(或从外貌、动作、心理等方面);

聪明(机灵),天真可爱; “蓬头”、“侧坐”等表现小孩的天真可爱,从“遥招手”、“怕”等可看出小孩的聪明(机灵)。 典型例题:

寻陆鸿渐不遇 皎然

移家虽带郭,野径入桑麻。

近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。

报道山中去,归来每日斜。

问:诗中的陆鸿渐是怎样的一个人物形象?请简要分析。

解答:陆鸿渐是一个寄情山水、不以尘事为念的高人逸士形象。前四句通过对陆鸿渐幽僻、高雅的隐居之地的景物描写,表现了他的高洁不俗。最后两句通过西邻对陆鸿渐行踪的叙述,侧面烘托了陆鸿渐的潇洒疏放。作者通过陆鸿渐这一形象的塑造表现了他对隐逸生活的向往和追求。蝶恋花????苏轼 (2)答案之二:不同意。起句写花之凋零,青杏酸涩,为整首词投下了悲凉的阴影;二、三句写燕子翻飞、绿水绕人家,虽富情趣,也不乏暖意,但却是以乐景衬哀情;四句说柳絮飘飞,着一“又”字,则又表明词人之看絮飞花落,非止一次,伤春之感、惜春之情自然流出;“芳草”在古诗词中常用来写愁情,此处亦然,“天涯何处无芳草”即言愁情无限。因此,这首词中对“絮飞花落”等景物的描写,依然浸透着伤春之情,并非旷达之语。

加油,一定行!

同课章节目录