2018届高三总复习语文课件:第十七章 文言文阅读及翻译 (共88张PPT)

文档属性

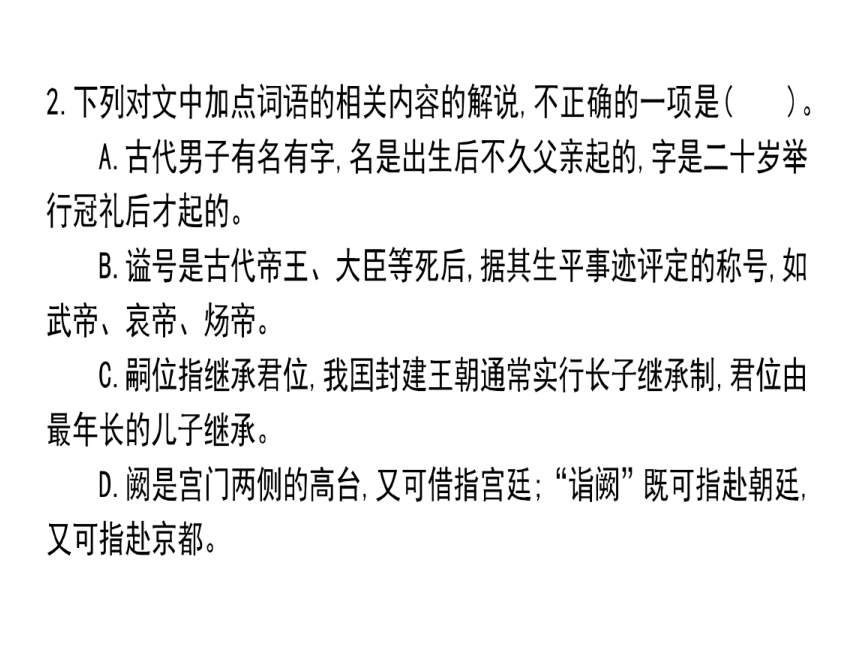

| 名称 | 2018届高三总复习语文课件:第十七章 文言文阅读及翻译 (共88张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件88张PPT。语文专题指导

文言文阅读 一、考纲内容

能阅读浅易的文言文。

1.理解 B

(1)理解常见文言实词在文中的含义(120个)

(2)解常见文言虚词在文中的用法

常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

(3)理解与现代汉语不同的句式和用法

不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。

(4)理解并翻译文中的句子

2.分析综合 C

(1)选文中的信息

(2)归纳内容要点,概括中心意思

(3)分析概括作者在文中的观点态度

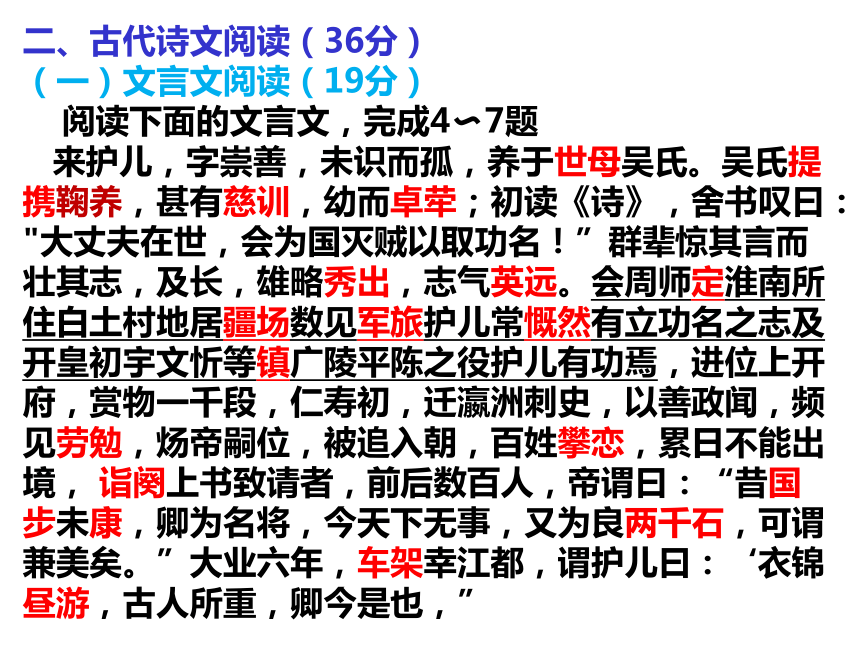

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4?7题

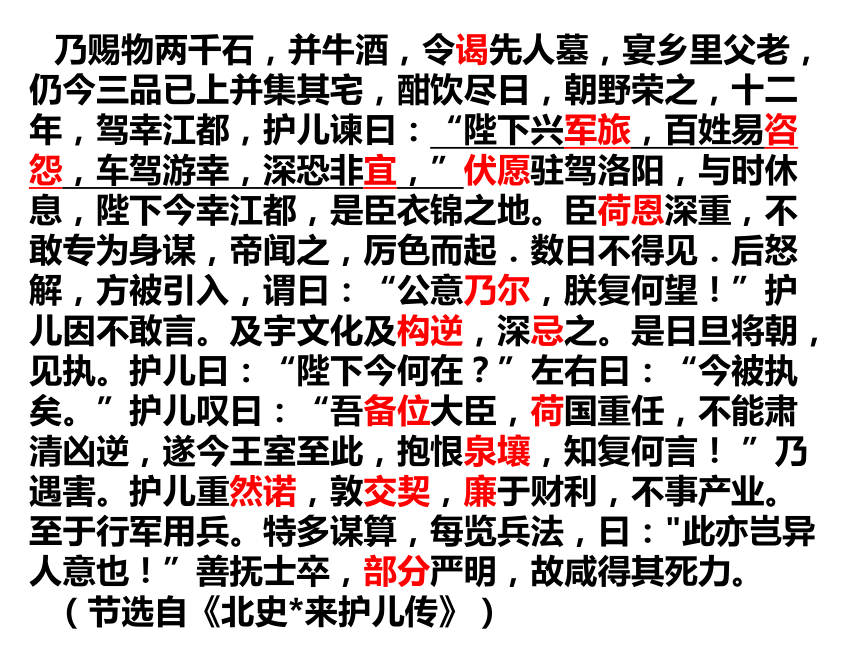

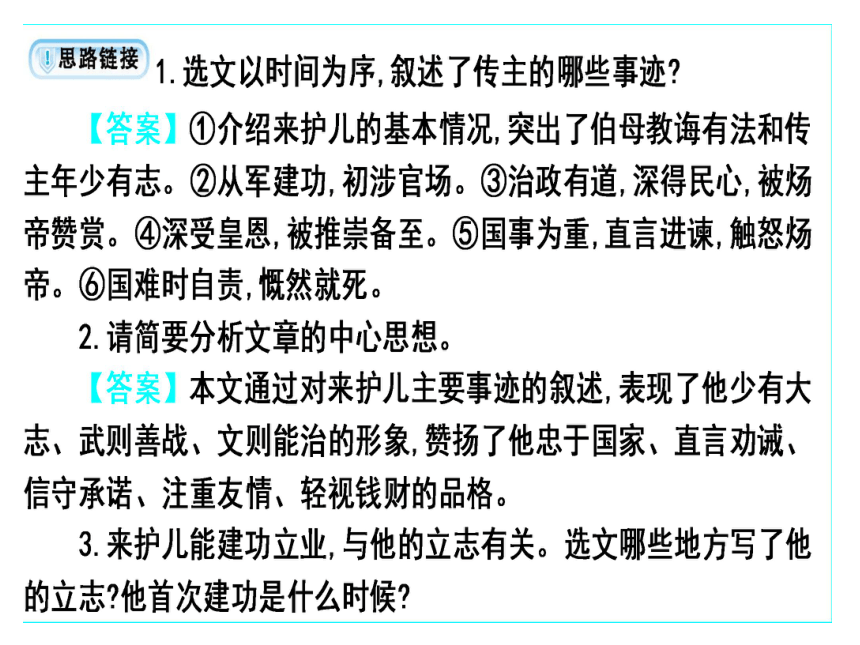

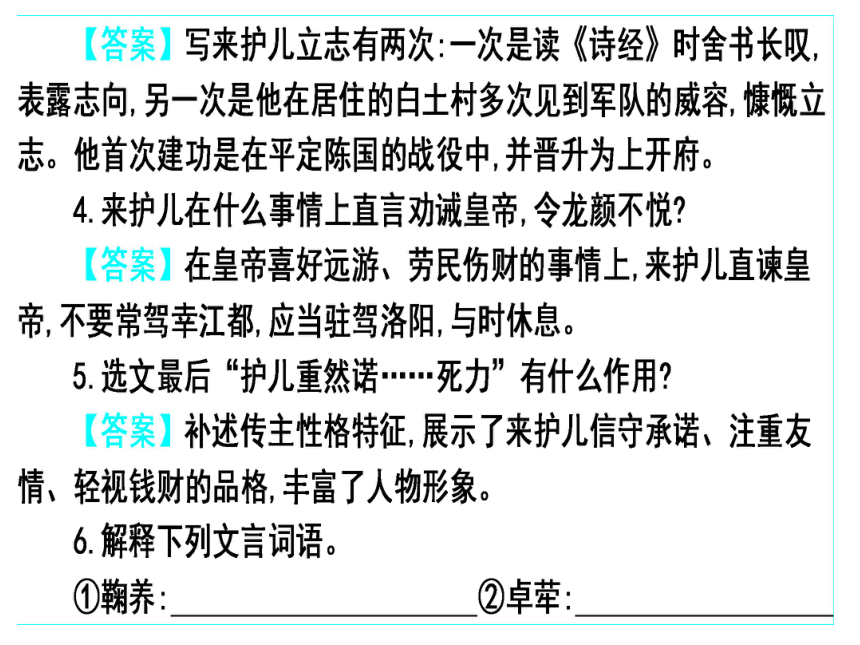

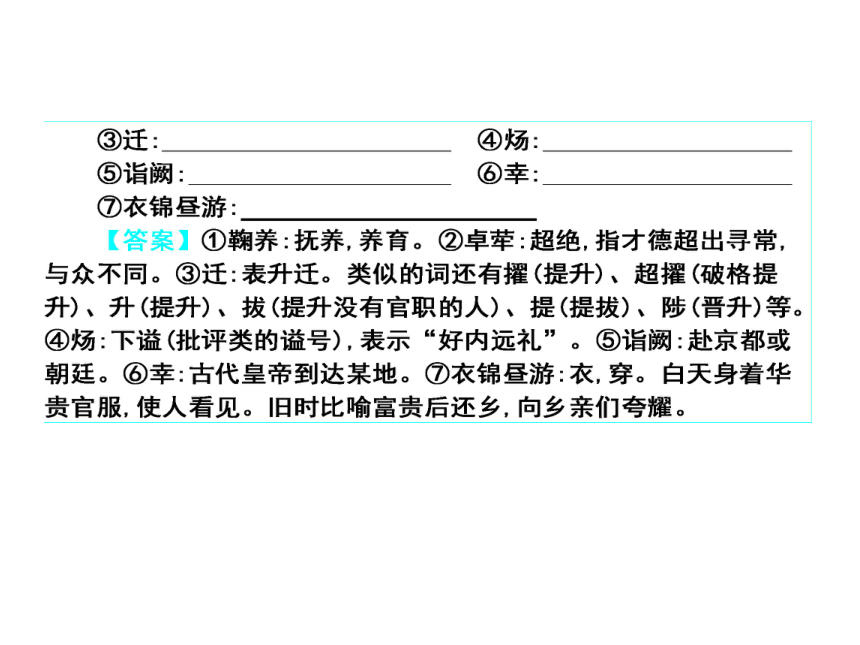

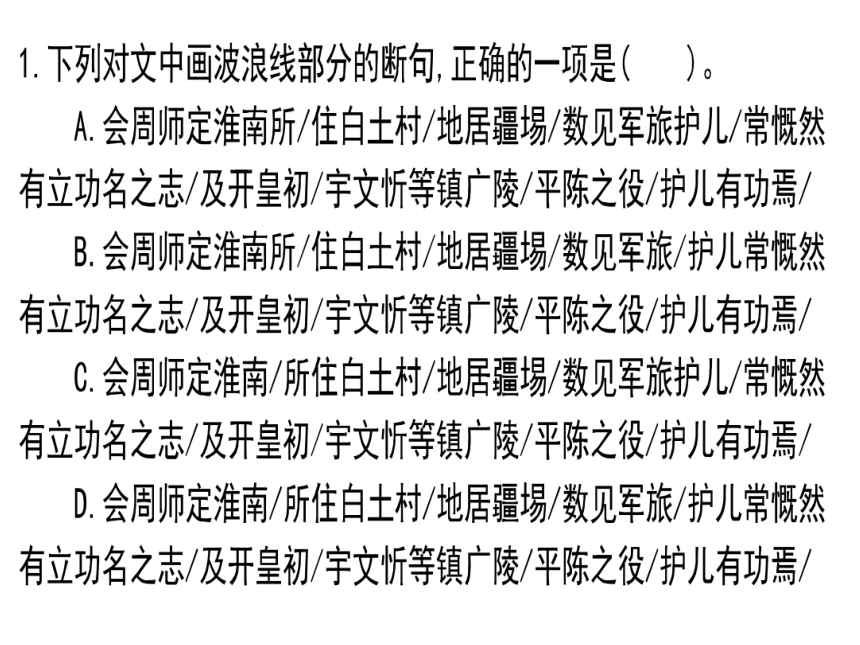

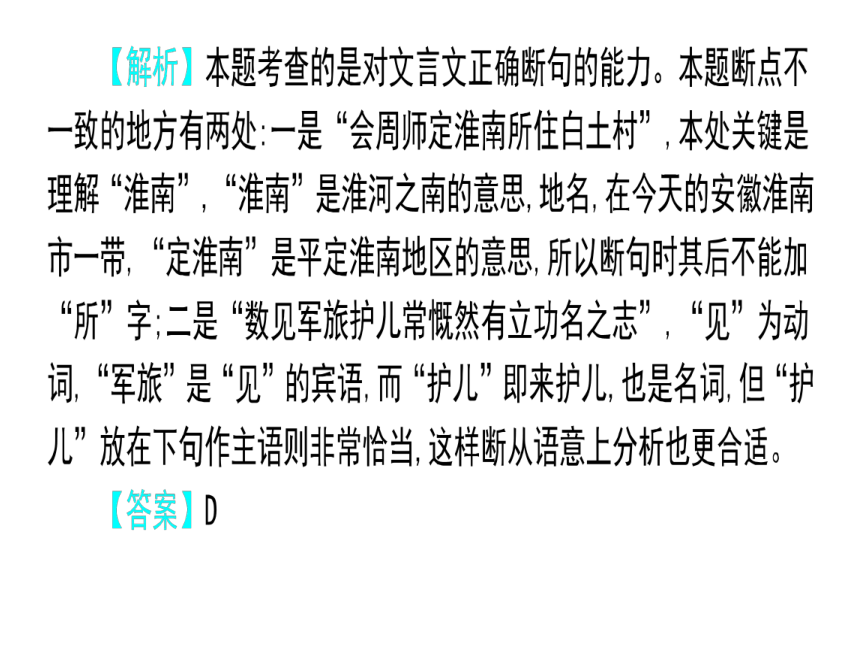

来护儿,字崇善,未识而孤,养于世母吴氏。吴氏提携鞠养,甚有慈训,幼而卓荦;初读《诗》,舍书叹曰:"大丈夫在世,会为国灭贼以取功名!”群辈惊其言而壮其志,及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆场数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉,进位上开府,赏物一千段,仁寿初,迁瀛洲刺史,以善政闻,频见劳勉,炀帝嗣位,被追入朝,百姓攀恋,累日不能出境, 诣阕上书致请者,前后数百人,帝谓曰:“昔国步未康,卿为名将,今天下无事,又为良两千石,可谓兼美矣。”大业六年,车架幸江都,谓护儿曰:‘衣锦昼游,古人所重,卿今是也,”乃赐物两千石,并牛酒,令谒先人墓,宴乡里父老,仍今三品已上并集其宅,酣饮尽日,朝野荣之,十二年,驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨,车驾游幸,深恐非宜,”伏愿驻驾洛阳,与时休息,陛下今幸江都,是臣衣锦之地。臣荷恩深重,不敢专为身谋,帝闻之,厉色而起.数日不得见.后怒解,方被引入,谓曰:“公意乃尔,朕复何望!”护儿因不敢言。及宇文化及构逆,深忌之。是日旦将朝,见执。护儿曰:“陛下今何在?”左右曰:“今被执矣。”护儿叹曰:“吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂今王室至此,抱恨泉壤,知复何言! ”乃遇害。护儿重然诺,敦交契,廉于财利,不事产业。至于行军用兵。特多谋算,每览兵法,曰:"此亦岂异人意也!”善抚士卒,部分严明,故咸得其死力。

(节选自《北史*来护儿传》) 命题特点

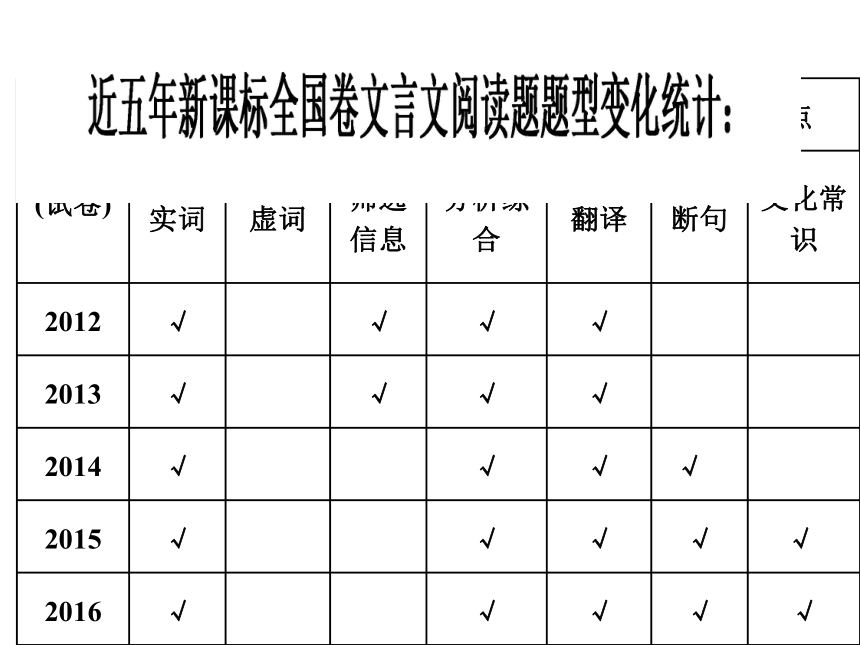

近几年的文言文考查一直比较稳定,但也有一定的创新,简述如下:

1.选材标准基本不变:选取浅易文言文、传记类叙事文,思想积极、典雅规范。

2.考查内容基本稳定:断句、文化常识、文意分析、文句翻译等。

3.考查形式基本一致:文段翻译一般采用主观题,其他采用选择题。

一、史传文考查情况及特点概述 从近十数年文言文材料一直在所谓正史的“二十四史”中选取,文体上则一直是“纪传体”的历史散文。 以人物为核心,记不凡之史事,扬可赞之道德,斥可鄙之行为。二、历年史传文中考查的人物情况名将田单 李广循吏曾公亮 裴矩 裴侠名士优孟君主孙登有计谋,善征战,昧人事学问好,善词令,有品行,有政绩,受赞誉。太平时为地方父母,危难时是忠臣义士。特立独行,或滑稽多智,或高洁脱俗,或豪侠仗义明君多纳谏上进,昏君多奢华养奸。三、史传文的行文结构与内容要点人名姓字早年异行成名事件典型事例时人评价盖棺定论曾公 亮举进士甲科,知会稽县 兴利除弊

通晓典章制度

止息边地事端 为人深沉,思虑周密 ,然性吝啬

卒官

谥贞四、史传文阅读的方法步骤 文言文所考查的,也是阅读文言文所需要有的是“以已知求未知,以己心度彼心”的能力。(一)略过专有名词(人名、地名、官职),理解谓语动词;(二)抓住传记传主,把握事件始末;(三)勾划相关评述,辨析人、事性质;(四)未知前后推敲,符合事理逻辑(因果、先后、人情)。二、古代纪游散文的特点 内容上,借所咏景物以抒发内心或闲适惬意(《小石潭记》),或抑郁狂放(《醉翁亭记》),或追寻理趣(《石钟山记》《游褒禅山记》),或忧国忧民(《岳阳楼记》)的思想情怀。 语言组织上,多用散句,摆脱了六朝崇尚骈散的习气。或咏物,或记事,或议论,形式上十分自由活泼。 三、文言笔记小说的特点 传奇色彩,形象传神,细节生动。 笔记小说不同于史传,就因为它在写一个真人的时候也不是所谓“实录”,而是加进一些奇幻的事情以吸引读者,更不用说后来文人进行的主动创作了。唐代传奇里既有取材于唐玄宗事的《长恨歌传》,也有元稹创作的《莺莺传》。 简短的文言笔记小说往往只围绕一个主人公组织故事情节,阅读时理清每个事件的始末是十分重要的,更要抓出每个事件中人物最奇特出奇之处加深印象。考查题型 一、客观选择题

1、文言实词考查最常采用的是对四个实词分别进行解释,要求选出正确的一项或错误的一项的形式。

2、文言虚词考查常采用比较的方式,即挑出字形相同的虚词,比较它们的意义和用法。

3、筛选信息的考查采用选出能表现主人公的某种精神品质(史传文)或作品的主旨(论说文)的一组句子的形式。考情

一目了然考查题型 4、归纳要点、概括中心和评价作者观点常常结合起来,采用“判断四项中正确或不正确的一项”的形式。(备选项的表述采用述评相结合的方式,边叙述边评价,让考生辨别是否正确) 二、主观表述题

主要采用“把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语”的形式,考查文言文综合素质。(涉及实词、虚词、句式以及文言文的语言风格)考情

一目了然 文言文答题方法技巧

1.解答文言实词的方法

考查文言实词重在考查古今异义、一词多义,高考题设错的方式一般是用词语的今义来注释其古义,误导考生犯望文生义、以今解古的错误。错误原因是先入为主,只知其一,不顾其二。善于运用代入法答题。同时考生在复习时一定要注意课本上的常见文言实词的理解,从本义来看,考查的四个字在课本中均出现过,另外还要注意结合语境来理解。

欧阳公讳颍,字孝叔。咸平三年,参加进士考试及第,开始任峡州军事判官,有才能而闻名,到州郡授官秘书省著作佐郎,主持建宁县事务。不到半年,峡路转运使薛颜巡视到万州,罢逐那些政绩不好的执政者,并说不是特别善于治政的人是不能替代那些政绩不治的人,于是,启奏建宁县令前往代替。欧阳凭治政闻名。由万州相继九次领率州县而治理,后到了鄂川。两次辞绝没有前行:开始到彭州,因为母亲年老,结果没有前往;最后任嘉州,因为自己年老告休,没有前去。实际上治理了七个州县,州大的人多地广,州小的风气不好并且多邪恶的人,都是被人们称为难治的地方。尤其是歙州,老百姓通晓律令,喜欢诉讼,每家自己做本簿子,凡是听到人们的一点点秘密的事、坐起的言谈,每天都按时记录下来,有诉讼时就取出来作证。他们把到牢狱戴上镣铐,看做好像戴着帽子躺在席子上恬适自如的样子。 有一个强盗,在集市上杀了姓董的人,三年都没抓到他,欧阳颍到了这里,则将他捕获归案。还有一户富裕人家,深夜有盗贼进入家里,偷走了他家珍藏的东西,官方千方百计急于捕获盗贼,并且又大力悬赏(缉捕)盗贼,都不能捕获,主管官吏对这件事情感到很苦恼。欧阳讳颍说不要捕获与悬赏只把富豪家两个儿子召来,拘捕了他们并且交付牢狱,进行审讯。州里的官员百姓都说:“他们向来是良民”,感到非常奇怪,更相揣疑并互相进谏。公坚持不违改,审讯得更急切,富人家两个儿子都服罪。然而官吏百姓还是怀疑他们(是因为)经受不住(审讯之苦)而自己承认强加给他们的罪名。等到在某个地方取出他们所盗的某些物品,都是富家丢失的东西,然后(官民)高兴地说:“欧阳公,真是神明啊。”他治理最难治理的地方(都像)这样,那些容易治理的(就)可想而知了。

公刚毅果断有气度,外表威严而内心贤明,不可冒犯,用这个来施政,也用这个来约束自己。当初,亡父侍郎当任许田令,当时丁晋公还小,在他县里做客。父亲认识他,说他是显贵之人,让(欧阳讳颍)跟随他游学,对待他非常好。等到欧阳讳颍辅佐峡州,晋公举荐他,于是拜官著作郎。此后,晋公居重位,当权,天下的士人往往因(他)而身登荣显,可是欧阳讳颍退避不跟他交接。所以他做官,自著作佐郎、秘书丞、太常博士、尚书屯田、都官、职方三员外郎、郎中,都是因为每年的政绩考核,依次升迁,掌管万、峡、鄂、歙、彭、岳、阆、饶、嘉州政务,都治理得很成功。等到晋公事败,士人多不能免罪,唯有欧阳讳颍没有累及。

明道二年,因年老乞求官署,(他家)在荆南有田,于是就归居那里。在景佑元年正月二十六日终老于家,年七十三岁。

周访训练军队简拔士卒,想要进攻中原,慷慨激昂有平定河洛的志向。善于安抚收纳军民,他们都愿为周访效死。听说王敦有不臣之心,周访一直切齿痛恨。王敦虽然怀有叛逆的心思,但周访离世之前不敢为非作歹。周访字叫士达,原本是汝南安城人。汉末时期逃避战乱到了江南地区,到周访已经是第四代了。吴地平定后,就在庐江寻阳安家(因:于是,就。家:名词做动词,安家。)周访年轻时沉稳坚毅,谦逊而且礼让,行事果断,周济穷困的人(振:本意,救济,赈济),家里没有剩余的财产。做了县衙的功曹(功曹:佐官,掌管考查记录功劳。)当时陶侃是个闲散的官吏,周访推荐他做了主簿(省略句,荐之。),与他结为好友(相:代词,他),把女儿给了陶侃的儿子陶瞻做妻子(妻:名词做动词)。周访被察举为孝廉,然后被任命为郎中、上等甲令,都不去就任。

等到元帝渡过长江,命令周访参与镇东的军事。当时有一个与周访同姓名的人,犯罪应当处死,狱吏误会扣留周访,周访奋起还击扣留他的人,几十人都逃散了,然后自己到元帝跟前自首,元帝没有怪罪他(倒装句)。不久任命他做扬列将军(寻:不久。省略句。),讨伐华轶。周访统领的厉武将军丁乾与华轶统领的武昌太守冯逸勾结(交通:古今词。)周访逮捕丁乾并杀了他。冯逸来攻打周访,周访率领军队迎击打败了他。华轶的将领周广烧毁城池来响应周访,华轶军队溃败,于是平定了江州。

元帝任命周访为振武将军,命令周访和各路军队共同征伐杜弢。杜弢制作桔槔(“桔槔”({jigāo})∶井上汲水的一种工具。也泛指吊物的简单机械)攻打官军的战船,周访制作长岐枨(枨 chng 木柱)来抗拒他(“距”通“拒”),桔槔不能够成为祸害。周访又率小战舰前往湘城,军队抵达富口,于是杜弢派遣杜弘出军海昏。周访徒步登上柴桑,偷偷渡江,与敌人交战,斩掉首级几百个。敌军退守庐陵,又在庐陵包围了杜弘(倒装句)。杜弘扔到城外许多宝物,士兵争着捡宝物,杜弘趁阵前混乱突围逃出城。周访率领军队追赶他,获得鞍马铠甲武器不可胜数。杜弘逃入南康,太守率领士迎面痛击,又打败杜弘,杜弘逃向了临贺。元帝又一次晋升周访为龙骧将军。

周访到了襄阳以后,致力于农业生产和训练士卒,勤于选拔人才接纳谏言。王敦以之为患(患:意动用法),但是害怕他的强大,不敢有异心。周访的威严风范树立之后,远近的人都愿意归附(形容词活用为名词),智慧勇气超人,成为中兴名将。性格谦虚,从不谈论战功。有人问周访:“别人做了一点好事,很少不自我宣传的。您功勋卓著,却不说一句,为什么呢?”周访说:“将士们冲锋在前,周访有什么功劳!”(倒装句)将士因此更敬重他。

1. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.皆世指为难治者 指:指称,称

B.州之吏民皆曰“是素良子也” 素:一向,平素

C.公坚不回 回:返回

D.亦以是持其身 持:约束 【答案】C 公坚不回 回:反悔

1.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是

A、周穷振乏,家无余财 振作

B、吏误收访,访奋击收者 收留

C、访复以舟师造湘城 前往

D、访威风既著,远近悦服 愉快

【解析】答案C 。A应为“赈济”;B应为“抓获、扣留、收监”;D应为“高兴地降服”。

2.解答文言虚词的方法

在比较文言虚词意义和用法的异同的考查中,考生多注重意义,而不注重用法,这极易导致判断的失误。同一意义,可有多种不同的表述;而文言虚词在特定句子中的用法是有语法规则的,具有稳定性。因此,文言虚词的“意义”是缘“用法”而生的,我们在辨析其异同时,应该遵循先“用法”后“意义”的原则;只有这样,才能化繁为简,绕开误区,准确作答。

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是

A.因奏自建宁县往代之

不如因而厚遇之,使归赵

B.初彭州,以母夫人老,不果行

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀

C.又富家有盗夜入启其藏者

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦

D.使与之游,待之极厚

有志与力,而又不随以怠

【答案】C 代词,他们的;A前一个为连词“于是”,后一个为介词“趁机”;B前一个为连词“因为”,后为一个为:用。D前一个为:随,介词。后一个为:和,连词

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是

A、因家庐江寻阳焉 弘因阵乱突围而出

B、时有与访同姓名者 与贼战,斩首数百

C、轶将周广烧城以应访 访作长岐枨以距之

D、弘大掷宝物于城外 又破之,奔于临贺

【解析】A于是、就;趁机。B跟、同。介词。C来、用来。连词。D到。介词。

3.解答信息筛选试题的方法

解决信息筛选题要认真读懂原文,理解所选的用来作判断的句子的含义,扫清文字障碍,捕捉到重要信息,这是最为关键的一步。其次是读懂题干,弄清标准(例如题干中全能说明“敢于直言”的一组),标准越明,答案才越有可能选准。第三,依据标准,找到每句话所在的原文,结合上下文先理解语句意思,再与题干要求对照,逐一检查,再作出选择。

9、以下各组句子中,分别表明廖刚“对下采用安抚方式”和“对不公事敢于抗争”的一组是 A. 顺昌民以刚为命?????????????? B. 刚喻从盗者使反业 ?? 谓即如此,何以示惩????????????? 有何面目尚在朝廷乎 C. 贼知刚父子有信义,亦散去???? D. 百姓愿耕,假以粮种,复以租赋 ?? 是欲置我何地耶?????????????????? 但岁时行家人礼于内庭

解析:本题考查考生筛选和整合文中的信息的能力。在解答时,先要准确理解题干文句的含义,再推敲各选项文句所表达的内容是否与题干文句契合。B项“从盗者使反业”是他安抚百姓的一个方面,“有何面目尚在朝廷乎”是他直言抗争的语言表现,符合要求。A项中,“昌民以刚为命”是廖刚安抚百姓的结果;C项中“贼知刚父子有信义,亦散去” 与 “是欲置我何地耶”都不是直接表明廖刚“安抚百姓”和“对不公事敢于抗争”的;D项中“但岁时行家人礼于内庭”一句是对圣上的劝谏之言,不能说是“敢于抗争”。因而,A、C、D三项均不能选。 4.解答文段内容的概括分析的方法

对文段内容的概括分析题答题技巧:1. 要尊重原文,实事求是,不要主观臆断,不要随意拔高或降低作品的思想内容。2. 有时作者的思想观点分散在全文各处,需要适当的概括综合,才能全面、准确的反映作者观点态度的全貌。遇到这种情况,切忌以偏概全,只见树木,不见森林。3. 作者的观点态度有时表现得含蓄、曲折,这就要注意挖掘有关词语的隐含信息。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.薛颜之所以推荐欧阳颍自建宁县往万州代职,是因为他认为万州难治理,需任用非常善于治理的人的缘故。

B.歙州民风不正,人们好打官司,不畏牢狱。入狱之时,尚穿戴整齐,且自带凉席,以便在牢中国得安然舒适。

C.欧阳颍认为富家失盗是富家二子所为,将其抓获,严加审问,二子供认不讳,后又起获了赃物,百姓叹服。

D.欧阳颍初任峡州军事判官,有才干,经丁晋公推荐拜著作佐郎,其后多次任知州之职,景祜元年在家去世。 【答案】B 不能说“民风不正”,原文无此意。

8.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是

A、周访功绩卓著,曾先后被朝廷授予扬烈将军、厉武将军、龙骧将军等职务,成为一代名将。

B、周访性格刚强,一旦蒙冤决不会忍气吞声。为此,他深受皇帝赏识,并得到了奖励提拔。

C、在讨伐敌人的战斗中,周访亲临前线指挥。他既英勇果断,又能随机应变,因而屡战屡胜。

D、在襄阳时,周访重视生产、军训,勤于收集粮食等军需品,王敦因此很害怕,不敢轻举妄动。

【解析】答案C。A“厉武将军”是丁乾的官名,而非元帝所封周访的官名。B文中“被皇帝赏识”并非因“蒙冤不会忍气吞声”,文中指的是“帝不罪之”。D把“采纳”误解为“收集粮食等军需品”。

对文章内容概括分析试题的设题技巧相对较多,近几年来看常用的技巧有: ??? (1)断章取义。也就是说对内容、中心的概括片面,如2006年的天津卷第14题的C项,“寇恂杀死皇甫文的原因就在于他出言不逊,触犯了寇恂的尊严。”的表述与原文的主旨不一致,实际上寇恂杀死皇甫文的原因不是因一己之利,而是一种策略,以此来威慑高峻,使其早降。 ??? (2)张冠李戴。此类题目的迷惑性较强,选项中出现的人物和事件均在原文中有所体现,很容易被人误认为是正确的。 ??? (3)无中生有。此类题目往往是把没有关联的事件用看似很正常的手段联系在一起,这类题型的设计往往很巧妙,一定要多留心。如2006年全国卷Ⅱ中的第10题的B项“说服吕后收回成命”有误,吕后只是“召诸将议之”,尚未有“成命”。 ??? 从试题考查项来看,大多数试卷注重对原文的“人物才智品行的分析归纳与内容分析理解与概括”的考查,这也是近几年来文言文考查的重点,另外还要注意对作者观点的评价这类题型。

解析:本题考查考生分析概括作者在文中的观点态度的能力。解答时要整体理解文章的内容,把握人物、事件以及文中人物的观点态度和作者的观点态度等内容,尤其要重视选文细节处的理解。D项写廖刚敢于直言,原文是“刚乞起旧相之有德望者,处以近藩”,一是想这样做防备金人入侵,并非针对秦桧一人。二是由于当权派的反对,并没有采纳。因此该项不正确。A项是对廖刚的总体介绍,B项和C项分别概括了廖刚军事思想和重视粮食生产,均为正确选项。 文言文翻译的两个原则

1、词不离句,句不离篇。

翻译文言文必须了解它所处的语言环境,要抓住关键词,联系语境,重点突破。在文言文阅读中,有些句子往往因为个别词而影响全句的理解。这个词就是一个关键词。对于它,我们要联系语境去理解、参悟。

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

是夜,帝遣使十余辈迹之,不获,比至,帝喜动颜色。

本句的赋分点是关键实关键词“辈”“迹”“比”“颜色”各1分,句意1分.

那个晚上,皇上派出十余批人追踪、寻找他们,但都没有找到,等到他们回来后,皇上十分高兴,脸上露出了笑容。 2、直译为主,意译为辅。

直译是依据原文的词语、句子逐一对译,保持原句的句式和语气等。直译以后,语意仍不明朗,甚至十分拗口,就要用意译来辅助。字字落实,符合原意,能直译就直译,不能直译才意译。

将文言句子译成现代汉语

乃疑迁特雄文善壮其说,而古人未必然也。 “雄文”意为气势雄健的文章。“壮”在这里是使动用法,使之“壮烈”,这里不能直译。可意译为“善于点染”因此本句可译为:于是怀疑司马迁只是文笔雄健,在叙事中善于点染,而古人不一定就是这样。 三、文言文翻译的要求及方法

将文言句子译成现代汉语,应达到以下要求:

1、信。译文要忠实于原文的意思。

2、达。译文要合乎现代汉语的语法习惯。

3、雅。译文要尽量做到语言优美一些,能译出原文的语言风格和艺术水准来。

四、命题规律

命题人选择的文言语段是独具慧眼的,总选择那些带有重要语法现象的文言语段,让考生翻译,这些语法现象分为两类:

第一类是积累性的——实词方面的通假字、重要实词、一词多义、古今异义,虚词方面的重要虚词、固定结构。

第二类是规律性的——词类活用和各类句式。

得分点设置 ①特殊句式(判断句、被动句、倒装句、省略句) ②古今异义 ③一词多义:实词、虚词 ④词类活用:(名作动、形作<使>动、动词使动、 形意动、名意动、名作状) ⑤语气揣摩:(陈述句、疑问句、感叹句、复句关系) 注意文言通假现象影性座 如:

“裴矩遂能廷折,不肯面从。”

这一句中“廷”、“面”都是名词活用为状语,翻译时就要把它们分别翻译为状语“在宫廷上”、“当面”,而不是它们的原意“宫廷”、“脸面”。因此本句可翻译为:裴矩竟然能够当廷辩驳,不肯当面顺从。

把第三题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。 下列各句中,加横线的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是

A.明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓

B.独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺

C.由此观之,其为乐未可以同日而语也

D.子知隐居之乐乎?虽南面之君,未可与易也[解析] 答案C,A项中“明年”指“第二年”,今义指“今年的下一年”。B项中“适”是“恰好”的意思,今义多指“合适”,D项中“南面之君”是指“面向南而坐的君主”。

固定结构的句式

表询问:如……何, 奈……何 , 若……何 谁……者 表反问、商榷、猜度:得无……乎,不亦……乎,无乃……乎,况……乎 何以……为,何……之有 表比较、选择:……孰与……,……孰若……,与其……孰若(岂若) “所”字结构:有所(以),无所(以),何所, 所以 “者”字结构:形容词+者,动词+者、动宾词组+者,数词+者

将下列句子翻译成现代汉语

(1)其李将军之谓也? 句中的“其……之谓也?”是固定结构,可译成“大概是说……吧”

因此本句可译为:大概是说李将军吧?(2)欲而得之,又何请焉? 本句中“何请为宾语前置,再补上主语“你”和“欲”的宾语。这样可译为: (你)想要的(东西)已得到了,还请求什么呢?作者镇正平枫中学杜学 1.侠曰 :“以口腹役人,吾所不为也 。” 乃悉罢之。

裴侠说:“为了饮食而役使人,是我不做的事。”于是把他们全都遣散了。 2.裴侠危笃若此而不废忧公,因闻鼓声,疾病遂愈,此岂非天佑其勤恪也?

裴侠病情这样危重却不忘考虑公事,由于听到鼓声,大病就痊愈了,这难道不是上天保佑他的勤勉谨慎吗?

将下列句子翻译成现代汉语

(1)范氏富,盍已乎? “盍”在文言文中多次出现,意为“何不”,“已”在《劝学》中学过“学不可以已”。因此本句可译为:范家富贵,何不取消这门亲事呢?(或范家富贵,为什么不停止婚事呢? 把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(2)隐处穷泽,身自耕佣。邻县士民慕其德,就居止者百余家。

隐居在偏远的湖泽,亲自种田做工。邻县的士人民众仰慕他的道德.到他那里定居的有百余家。

五、文言文翻译口诀

首览全篇,了解大意。读准句读,准确释义。

句不离段,词不离句。人名地名,不必翻译。

词语古今,不同含义。一词多解,因句而异。

实词活用,考察全句。通用假借,同音同义。

常见虚词,用法不一。句式倒装,变换词序。

被动判断,掌握规律。省略成分,补出大意。

领会语气,句子流利。对照原文,力求直译。

六、实战演习

阅读下面的几段文字并做翻译。

1、削之道鼻莫如大目莫如小鼻大可小小不可大也目小可大大不可小也举事亦然为其后可复者也则事寡败矣(选自《韩非子》)

13把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)且又人购之.皆不获,有司苦之。

(2)然吏民犹疑其不胜而自诬。

(3)其治尤难者若是,其易可知也

译文:并且又大力悬赏(缉捕)盗贼,都不能捕获,主管官吏对这件事情感苦恼。

译文:然而官吏百姓还是怀疑他们(是因为)经受不住(审讯之苦)而自己承认强加给他们的罪名。

译文:他治理最难治理的地方(都像)这样,那些容易的(就)可以知道了。

翻译下面的句子。(6分)

①时陶侃为散吏,访荐为主簿,相与结友,以女妻侃子瞻。

②人有小善,鲜不自称。卿功勋如此,而无一言,何也?

【参考答案】

(1)当时陶侃担任闲官,周访举荐他做主簿的官职,与他结为好友,并把女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻。

(2)人们往往有一些优点,很少不自己称赞自己的,你的功劳那么大,却没有说一句,这是为什么呢?

3.上以何功最盛先封为酂侯食邑八千户功臣皆曰臣等身被坚执兵者百余少者数十合攻城略地大小各有差今萧何未有汗马之劳,徒持文墨议论不战顾居臣等上何也”上曰:诸君知猎乎曰知之知猎狗乎曰知之上曰夫猎追杀兽者狗也而发纵指示兽处者人也今诸君徒能走得兽耳功狗也至如萧何发纵指示功人也

上以何功最盛,先封为酂侯,食邑八千户。功臣皆曰:“臣等身被坚执兵,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾居臣等上,何也?”上曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”上曰:“夫猎,追杀兽者狗也,而发纵指示兽处者人也。今诸君徒能走兽耳,功狗也;至如萧何,发纵指示,功人也。

谢谢合作!

文言文阅读 一、考纲内容

能阅读浅易的文言文。

1.理解 B

(1)理解常见文言实词在文中的含义(120个)

(2)解常见文言虚词在文中的用法

常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

(3)理解与现代汉语不同的句式和用法

不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。

(4)理解并翻译文中的句子

2.分析综合 C

(1)选文中的信息

(2)归纳内容要点,概括中心意思

(3)分析概括作者在文中的观点态度

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4?7题

来护儿,字崇善,未识而孤,养于世母吴氏。吴氏提携鞠养,甚有慈训,幼而卓荦;初读《诗》,舍书叹曰:"大丈夫在世,会为国灭贼以取功名!”群辈惊其言而壮其志,及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆场数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉,进位上开府,赏物一千段,仁寿初,迁瀛洲刺史,以善政闻,频见劳勉,炀帝嗣位,被追入朝,百姓攀恋,累日不能出境, 诣阕上书致请者,前后数百人,帝谓曰:“昔国步未康,卿为名将,今天下无事,又为良两千石,可谓兼美矣。”大业六年,车架幸江都,谓护儿曰:‘衣锦昼游,古人所重,卿今是也,”乃赐物两千石,并牛酒,令谒先人墓,宴乡里父老,仍今三品已上并集其宅,酣饮尽日,朝野荣之,十二年,驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨,车驾游幸,深恐非宜,”伏愿驻驾洛阳,与时休息,陛下今幸江都,是臣衣锦之地。臣荷恩深重,不敢专为身谋,帝闻之,厉色而起.数日不得见.后怒解,方被引入,谓曰:“公意乃尔,朕复何望!”护儿因不敢言。及宇文化及构逆,深忌之。是日旦将朝,见执。护儿曰:“陛下今何在?”左右曰:“今被执矣。”护儿叹曰:“吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂今王室至此,抱恨泉壤,知复何言! ”乃遇害。护儿重然诺,敦交契,廉于财利,不事产业。至于行军用兵。特多谋算,每览兵法,曰:"此亦岂异人意也!”善抚士卒,部分严明,故咸得其死力。

(节选自《北史*来护儿传》) 命题特点

近几年的文言文考查一直比较稳定,但也有一定的创新,简述如下:

1.选材标准基本不变:选取浅易文言文、传记类叙事文,思想积极、典雅规范。

2.考查内容基本稳定:断句、文化常识、文意分析、文句翻译等。

3.考查形式基本一致:文段翻译一般采用主观题,其他采用选择题。

一、史传文考查情况及特点概述 从近十数年文言文材料一直在所谓正史的“二十四史”中选取,文体上则一直是“纪传体”的历史散文。 以人物为核心,记不凡之史事,扬可赞之道德,斥可鄙之行为。二、历年史传文中考查的人物情况名将田单 李广循吏曾公亮 裴矩 裴侠名士优孟君主孙登有计谋,善征战,昧人事学问好,善词令,有品行,有政绩,受赞誉。太平时为地方父母,危难时是忠臣义士。特立独行,或滑稽多智,或高洁脱俗,或豪侠仗义明君多纳谏上进,昏君多奢华养奸。三、史传文的行文结构与内容要点人名姓字早年异行成名事件典型事例时人评价盖棺定论曾公 亮举进士甲科,知会稽县 兴利除弊

通晓典章制度

止息边地事端 为人深沉,思虑周密 ,然性吝啬

卒官

谥贞四、史传文阅读的方法步骤 文言文所考查的,也是阅读文言文所需要有的是“以已知求未知,以己心度彼心”的能力。(一)略过专有名词(人名、地名、官职),理解谓语动词;(二)抓住传记传主,把握事件始末;(三)勾划相关评述,辨析人、事性质;(四)未知前后推敲,符合事理逻辑(因果、先后、人情)。二、古代纪游散文的特点 内容上,借所咏景物以抒发内心或闲适惬意(《小石潭记》),或抑郁狂放(《醉翁亭记》),或追寻理趣(《石钟山记》《游褒禅山记》),或忧国忧民(《岳阳楼记》)的思想情怀。 语言组织上,多用散句,摆脱了六朝崇尚骈散的习气。或咏物,或记事,或议论,形式上十分自由活泼。 三、文言笔记小说的特点 传奇色彩,形象传神,细节生动。 笔记小说不同于史传,就因为它在写一个真人的时候也不是所谓“实录”,而是加进一些奇幻的事情以吸引读者,更不用说后来文人进行的主动创作了。唐代传奇里既有取材于唐玄宗事的《长恨歌传》,也有元稹创作的《莺莺传》。 简短的文言笔记小说往往只围绕一个主人公组织故事情节,阅读时理清每个事件的始末是十分重要的,更要抓出每个事件中人物最奇特出奇之处加深印象。考查题型 一、客观选择题

1、文言实词考查最常采用的是对四个实词分别进行解释,要求选出正确的一项或错误的一项的形式。

2、文言虚词考查常采用比较的方式,即挑出字形相同的虚词,比较它们的意义和用法。

3、筛选信息的考查采用选出能表现主人公的某种精神品质(史传文)或作品的主旨(论说文)的一组句子的形式。考情

一目了然考查题型 4、归纳要点、概括中心和评价作者观点常常结合起来,采用“判断四项中正确或不正确的一项”的形式。(备选项的表述采用述评相结合的方式,边叙述边评价,让考生辨别是否正确) 二、主观表述题

主要采用“把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语”的形式,考查文言文综合素质。(涉及实词、虚词、句式以及文言文的语言风格)考情

一目了然 文言文答题方法技巧

1.解答文言实词的方法

考查文言实词重在考查古今异义、一词多义,高考题设错的方式一般是用词语的今义来注释其古义,误导考生犯望文生义、以今解古的错误。错误原因是先入为主,只知其一,不顾其二。善于运用代入法答题。同时考生在复习时一定要注意课本上的常见文言实词的理解,从本义来看,考查的四个字在课本中均出现过,另外还要注意结合语境来理解。

欧阳公讳颍,字孝叔。咸平三年,参加进士考试及第,开始任峡州军事判官,有才能而闻名,到州郡授官秘书省著作佐郎,主持建宁县事务。不到半年,峡路转运使薛颜巡视到万州,罢逐那些政绩不好的执政者,并说不是特别善于治政的人是不能替代那些政绩不治的人,于是,启奏建宁县令前往代替。欧阳凭治政闻名。由万州相继九次领率州县而治理,后到了鄂川。两次辞绝没有前行:开始到彭州,因为母亲年老,结果没有前往;最后任嘉州,因为自己年老告休,没有前去。实际上治理了七个州县,州大的人多地广,州小的风气不好并且多邪恶的人,都是被人们称为难治的地方。尤其是歙州,老百姓通晓律令,喜欢诉讼,每家自己做本簿子,凡是听到人们的一点点秘密的事、坐起的言谈,每天都按时记录下来,有诉讼时就取出来作证。他们把到牢狱戴上镣铐,看做好像戴着帽子躺在席子上恬适自如的样子。 有一个强盗,在集市上杀了姓董的人,三年都没抓到他,欧阳颍到了这里,则将他捕获归案。还有一户富裕人家,深夜有盗贼进入家里,偷走了他家珍藏的东西,官方千方百计急于捕获盗贼,并且又大力悬赏(缉捕)盗贼,都不能捕获,主管官吏对这件事情感到很苦恼。欧阳讳颍说不要捕获与悬赏只把富豪家两个儿子召来,拘捕了他们并且交付牢狱,进行审讯。州里的官员百姓都说:“他们向来是良民”,感到非常奇怪,更相揣疑并互相进谏。公坚持不违改,审讯得更急切,富人家两个儿子都服罪。然而官吏百姓还是怀疑他们(是因为)经受不住(审讯之苦)而自己承认强加给他们的罪名。等到在某个地方取出他们所盗的某些物品,都是富家丢失的东西,然后(官民)高兴地说:“欧阳公,真是神明啊。”他治理最难治理的地方(都像)这样,那些容易治理的(就)可想而知了。

公刚毅果断有气度,外表威严而内心贤明,不可冒犯,用这个来施政,也用这个来约束自己。当初,亡父侍郎当任许田令,当时丁晋公还小,在他县里做客。父亲认识他,说他是显贵之人,让(欧阳讳颍)跟随他游学,对待他非常好。等到欧阳讳颍辅佐峡州,晋公举荐他,于是拜官著作郎。此后,晋公居重位,当权,天下的士人往往因(他)而身登荣显,可是欧阳讳颍退避不跟他交接。所以他做官,自著作佐郎、秘书丞、太常博士、尚书屯田、都官、职方三员外郎、郎中,都是因为每年的政绩考核,依次升迁,掌管万、峡、鄂、歙、彭、岳、阆、饶、嘉州政务,都治理得很成功。等到晋公事败,士人多不能免罪,唯有欧阳讳颍没有累及。

明道二年,因年老乞求官署,(他家)在荆南有田,于是就归居那里。在景佑元年正月二十六日终老于家,年七十三岁。

周访训练军队简拔士卒,想要进攻中原,慷慨激昂有平定河洛的志向。善于安抚收纳军民,他们都愿为周访效死。听说王敦有不臣之心,周访一直切齿痛恨。王敦虽然怀有叛逆的心思,但周访离世之前不敢为非作歹。周访字叫士达,原本是汝南安城人。汉末时期逃避战乱到了江南地区,到周访已经是第四代了。吴地平定后,就在庐江寻阳安家(因:于是,就。家:名词做动词,安家。)周访年轻时沉稳坚毅,谦逊而且礼让,行事果断,周济穷困的人(振:本意,救济,赈济),家里没有剩余的财产。做了县衙的功曹(功曹:佐官,掌管考查记录功劳。)当时陶侃是个闲散的官吏,周访推荐他做了主簿(省略句,荐之。),与他结为好友(相:代词,他),把女儿给了陶侃的儿子陶瞻做妻子(妻:名词做动词)。周访被察举为孝廉,然后被任命为郎中、上等甲令,都不去就任。

等到元帝渡过长江,命令周访参与镇东的军事。当时有一个与周访同姓名的人,犯罪应当处死,狱吏误会扣留周访,周访奋起还击扣留他的人,几十人都逃散了,然后自己到元帝跟前自首,元帝没有怪罪他(倒装句)。不久任命他做扬列将军(寻:不久。省略句。),讨伐华轶。周访统领的厉武将军丁乾与华轶统领的武昌太守冯逸勾结(交通:古今词。)周访逮捕丁乾并杀了他。冯逸来攻打周访,周访率领军队迎击打败了他。华轶的将领周广烧毁城池来响应周访,华轶军队溃败,于是平定了江州。

元帝任命周访为振武将军,命令周访和各路军队共同征伐杜弢。杜弢制作桔槔(“桔槔”({jigāo})∶井上汲水的一种工具。也泛指吊物的简单机械)攻打官军的战船,周访制作长岐枨(枨 chng 木柱)来抗拒他(“距”通“拒”),桔槔不能够成为祸害。周访又率小战舰前往湘城,军队抵达富口,于是杜弢派遣杜弘出军海昏。周访徒步登上柴桑,偷偷渡江,与敌人交战,斩掉首级几百个。敌军退守庐陵,又在庐陵包围了杜弘(倒装句)。杜弘扔到城外许多宝物,士兵争着捡宝物,杜弘趁阵前混乱突围逃出城。周访率领军队追赶他,获得鞍马铠甲武器不可胜数。杜弘逃入南康,太守率领士迎面痛击,又打败杜弘,杜弘逃向了临贺。元帝又一次晋升周访为龙骧将军。

周访到了襄阳以后,致力于农业生产和训练士卒,勤于选拔人才接纳谏言。王敦以之为患(患:意动用法),但是害怕他的强大,不敢有异心。周访的威严风范树立之后,远近的人都愿意归附(形容词活用为名词),智慧勇气超人,成为中兴名将。性格谦虚,从不谈论战功。有人问周访:“别人做了一点好事,很少不自我宣传的。您功勋卓著,却不说一句,为什么呢?”周访说:“将士们冲锋在前,周访有什么功劳!”(倒装句)将士因此更敬重他。

1. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.皆世指为难治者 指:指称,称

B.州之吏民皆曰“是素良子也” 素:一向,平素

C.公坚不回 回:返回

D.亦以是持其身 持:约束 【答案】C 公坚不回 回:反悔

1.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是

A、周穷振乏,家无余财 振作

B、吏误收访,访奋击收者 收留

C、访复以舟师造湘城 前往

D、访威风既著,远近悦服 愉快

【解析】答案C 。A应为“赈济”;B应为“抓获、扣留、收监”;D应为“高兴地降服”。

2.解答文言虚词的方法

在比较文言虚词意义和用法的异同的考查中,考生多注重意义,而不注重用法,这极易导致判断的失误。同一意义,可有多种不同的表述;而文言虚词在特定句子中的用法是有语法规则的,具有稳定性。因此,文言虚词的“意义”是缘“用法”而生的,我们在辨析其异同时,应该遵循先“用法”后“意义”的原则;只有这样,才能化繁为简,绕开误区,准确作答。

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是

A.因奏自建宁县往代之

不如因而厚遇之,使归赵

B.初彭州,以母夫人老,不果行

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀

C.又富家有盗夜入启其藏者

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦

D.使与之游,待之极厚

有志与力,而又不随以怠

【答案】C 代词,他们的;A前一个为连词“于是”,后一个为介词“趁机”;B前一个为连词“因为”,后为一个为:用。D前一个为:随,介词。后一个为:和,连词

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是

A、因家庐江寻阳焉 弘因阵乱突围而出

B、时有与访同姓名者 与贼战,斩首数百

C、轶将周广烧城以应访 访作长岐枨以距之

D、弘大掷宝物于城外 又破之,奔于临贺

【解析】A于是、就;趁机。B跟、同。介词。C来、用来。连词。D到。介词。

3.解答信息筛选试题的方法

解决信息筛选题要认真读懂原文,理解所选的用来作判断的句子的含义,扫清文字障碍,捕捉到重要信息,这是最为关键的一步。其次是读懂题干,弄清标准(例如题干中全能说明“敢于直言”的一组),标准越明,答案才越有可能选准。第三,依据标准,找到每句话所在的原文,结合上下文先理解语句意思,再与题干要求对照,逐一检查,再作出选择。

9、以下各组句子中,分别表明廖刚“对下采用安抚方式”和“对不公事敢于抗争”的一组是 A. 顺昌民以刚为命?????????????? B. 刚喻从盗者使反业 ?? 谓即如此,何以示惩????????????? 有何面目尚在朝廷乎 C. 贼知刚父子有信义,亦散去???? D. 百姓愿耕,假以粮种,复以租赋 ?? 是欲置我何地耶?????????????????? 但岁时行家人礼于内庭

解析:本题考查考生筛选和整合文中的信息的能力。在解答时,先要准确理解题干文句的含义,再推敲各选项文句所表达的内容是否与题干文句契合。B项“从盗者使反业”是他安抚百姓的一个方面,“有何面目尚在朝廷乎”是他直言抗争的语言表现,符合要求。A项中,“昌民以刚为命”是廖刚安抚百姓的结果;C项中“贼知刚父子有信义,亦散去” 与 “是欲置我何地耶”都不是直接表明廖刚“安抚百姓”和“对不公事敢于抗争”的;D项中“但岁时行家人礼于内庭”一句是对圣上的劝谏之言,不能说是“敢于抗争”。因而,A、C、D三项均不能选。 4.解答文段内容的概括分析的方法

对文段内容的概括分析题答题技巧:1. 要尊重原文,实事求是,不要主观臆断,不要随意拔高或降低作品的思想内容。2. 有时作者的思想观点分散在全文各处,需要适当的概括综合,才能全面、准确的反映作者观点态度的全貌。遇到这种情况,切忌以偏概全,只见树木,不见森林。3. 作者的观点态度有时表现得含蓄、曲折,这就要注意挖掘有关词语的隐含信息。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.薛颜之所以推荐欧阳颍自建宁县往万州代职,是因为他认为万州难治理,需任用非常善于治理的人的缘故。

B.歙州民风不正,人们好打官司,不畏牢狱。入狱之时,尚穿戴整齐,且自带凉席,以便在牢中国得安然舒适。

C.欧阳颍认为富家失盗是富家二子所为,将其抓获,严加审问,二子供认不讳,后又起获了赃物,百姓叹服。

D.欧阳颍初任峡州军事判官,有才干,经丁晋公推荐拜著作佐郎,其后多次任知州之职,景祜元年在家去世。 【答案】B 不能说“民风不正”,原文无此意。

8.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是

A、周访功绩卓著,曾先后被朝廷授予扬烈将军、厉武将军、龙骧将军等职务,成为一代名将。

B、周访性格刚强,一旦蒙冤决不会忍气吞声。为此,他深受皇帝赏识,并得到了奖励提拔。

C、在讨伐敌人的战斗中,周访亲临前线指挥。他既英勇果断,又能随机应变,因而屡战屡胜。

D、在襄阳时,周访重视生产、军训,勤于收集粮食等军需品,王敦因此很害怕,不敢轻举妄动。

【解析】答案C。A“厉武将军”是丁乾的官名,而非元帝所封周访的官名。B文中“被皇帝赏识”并非因“蒙冤不会忍气吞声”,文中指的是“帝不罪之”。D把“采纳”误解为“收集粮食等军需品”。

对文章内容概括分析试题的设题技巧相对较多,近几年来看常用的技巧有: ??? (1)断章取义。也就是说对内容、中心的概括片面,如2006年的天津卷第14题的C项,“寇恂杀死皇甫文的原因就在于他出言不逊,触犯了寇恂的尊严。”的表述与原文的主旨不一致,实际上寇恂杀死皇甫文的原因不是因一己之利,而是一种策略,以此来威慑高峻,使其早降。 ??? (2)张冠李戴。此类题目的迷惑性较强,选项中出现的人物和事件均在原文中有所体现,很容易被人误认为是正确的。 ??? (3)无中生有。此类题目往往是把没有关联的事件用看似很正常的手段联系在一起,这类题型的设计往往很巧妙,一定要多留心。如2006年全国卷Ⅱ中的第10题的B项“说服吕后收回成命”有误,吕后只是“召诸将议之”,尚未有“成命”。 ??? 从试题考查项来看,大多数试卷注重对原文的“人物才智品行的分析归纳与内容分析理解与概括”的考查,这也是近几年来文言文考查的重点,另外还要注意对作者观点的评价这类题型。

解析:本题考查考生分析概括作者在文中的观点态度的能力。解答时要整体理解文章的内容,把握人物、事件以及文中人物的观点态度和作者的观点态度等内容,尤其要重视选文细节处的理解。D项写廖刚敢于直言,原文是“刚乞起旧相之有德望者,处以近藩”,一是想这样做防备金人入侵,并非针对秦桧一人。二是由于当权派的反对,并没有采纳。因此该项不正确。A项是对廖刚的总体介绍,B项和C项分别概括了廖刚军事思想和重视粮食生产,均为正确选项。 文言文翻译的两个原则

1、词不离句,句不离篇。

翻译文言文必须了解它所处的语言环境,要抓住关键词,联系语境,重点突破。在文言文阅读中,有些句子往往因为个别词而影响全句的理解。这个词就是一个关键词。对于它,我们要联系语境去理解、参悟。

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

是夜,帝遣使十余辈迹之,不获,比至,帝喜动颜色。

本句的赋分点是关键实关键词“辈”“迹”“比”“颜色”各1分,句意1分.

那个晚上,皇上派出十余批人追踪、寻找他们,但都没有找到,等到他们回来后,皇上十分高兴,脸上露出了笑容。 2、直译为主,意译为辅。

直译是依据原文的词语、句子逐一对译,保持原句的句式和语气等。直译以后,语意仍不明朗,甚至十分拗口,就要用意译来辅助。字字落实,符合原意,能直译就直译,不能直译才意译。

将文言句子译成现代汉语

乃疑迁特雄文善壮其说,而古人未必然也。 “雄文”意为气势雄健的文章。“壮”在这里是使动用法,使之“壮烈”,这里不能直译。可意译为“善于点染”因此本句可译为:于是怀疑司马迁只是文笔雄健,在叙事中善于点染,而古人不一定就是这样。 三、文言文翻译的要求及方法

将文言句子译成现代汉语,应达到以下要求:

1、信。译文要忠实于原文的意思。

2、达。译文要合乎现代汉语的语法习惯。

3、雅。译文要尽量做到语言优美一些,能译出原文的语言风格和艺术水准来。

四、命题规律

命题人选择的文言语段是独具慧眼的,总选择那些带有重要语法现象的文言语段,让考生翻译,这些语法现象分为两类:

第一类是积累性的——实词方面的通假字、重要实词、一词多义、古今异义,虚词方面的重要虚词、固定结构。

第二类是规律性的——词类活用和各类句式。

得分点设置 ①特殊句式(判断句、被动句、倒装句、省略句) ②古今异义 ③一词多义:实词、虚词 ④词类活用:(名作动、形作<使>动、动词使动、 形意动、名意动、名作状) ⑤语气揣摩:(陈述句、疑问句、感叹句、复句关系) 注意文言通假现象影性座 如:

“裴矩遂能廷折,不肯面从。”

这一句中“廷”、“面”都是名词活用为状语,翻译时就要把它们分别翻译为状语“在宫廷上”、“当面”,而不是它们的原意“宫廷”、“脸面”。因此本句可翻译为:裴矩竟然能够当廷辩驳,不肯当面顺从。

把第三题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

贤而多财,则损其志;愚而多财,则益其过。

有才德的人如果钱财多,就会削弱他的志向;愚笨的人如果钱财多,就会增多他的过失。 下列各句中,加横线的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是

A.明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓

B.独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺

C.由此观之,其为乐未可以同日而语也

D.子知隐居之乐乎?虽南面之君,未可与易也[解析] 答案C,A项中“明年”指“第二年”,今义指“今年的下一年”。B项中“适”是“恰好”的意思,今义多指“合适”,D项中“南面之君”是指“面向南而坐的君主”。

固定结构的句式

表询问:如……何, 奈……何 , 若……何 谁……者 表反问、商榷、猜度:得无……乎,不亦……乎,无乃……乎,况……乎 何以……为,何……之有 表比较、选择:……孰与……,……孰若……,与其……孰若(岂若) “所”字结构:有所(以),无所(以),何所, 所以 “者”字结构:形容词+者,动词+者、动宾词组+者,数词+者

将下列句子翻译成现代汉语

(1)其李将军之谓也? 句中的“其……之谓也?”是固定结构,可译成“大概是说……吧”

因此本句可译为:大概是说李将军吧?(2)欲而得之,又何请焉? 本句中“何请为宾语前置,再补上主语“你”和“欲”的宾语。这样可译为: (你)想要的(东西)已得到了,还请求什么呢?作者镇正平枫中学杜学 1.侠曰 :“以口腹役人,吾所不为也 。” 乃悉罢之。

裴侠说:“为了饮食而役使人,是我不做的事。”于是把他们全都遣散了。 2.裴侠危笃若此而不废忧公,因闻鼓声,疾病遂愈,此岂非天佑其勤恪也?

裴侠病情这样危重却不忘考虑公事,由于听到鼓声,大病就痊愈了,这难道不是上天保佑他的勤勉谨慎吗?

将下列句子翻译成现代汉语

(1)范氏富,盍已乎? “盍”在文言文中多次出现,意为“何不”,“已”在《劝学》中学过“学不可以已”。因此本句可译为:范家富贵,何不取消这门亲事呢?(或范家富贵,为什么不停止婚事呢? 把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(2)隐处穷泽,身自耕佣。邻县士民慕其德,就居止者百余家。

隐居在偏远的湖泽,亲自种田做工。邻县的士人民众仰慕他的道德.到他那里定居的有百余家。

五、文言文翻译口诀

首览全篇,了解大意。读准句读,准确释义。

句不离段,词不离句。人名地名,不必翻译。

词语古今,不同含义。一词多解,因句而异。

实词活用,考察全句。通用假借,同音同义。

常见虚词,用法不一。句式倒装,变换词序。

被动判断,掌握规律。省略成分,补出大意。

领会语气,句子流利。对照原文,力求直译。

六、实战演习

阅读下面的几段文字并做翻译。

1、削之道鼻莫如大目莫如小鼻大可小小不可大也目小可大大不可小也举事亦然为其后可复者也则事寡败矣(选自《韩非子》)

13把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)且又人购之.皆不获,有司苦之。

(2)然吏民犹疑其不胜而自诬。

(3)其治尤难者若是,其易可知也

译文:并且又大力悬赏(缉捕)盗贼,都不能捕获,主管官吏对这件事情感苦恼。

译文:然而官吏百姓还是怀疑他们(是因为)经受不住(审讯之苦)而自己承认强加给他们的罪名。

译文:他治理最难治理的地方(都像)这样,那些容易的(就)可以知道了。

翻译下面的句子。(6分)

①时陶侃为散吏,访荐为主簿,相与结友,以女妻侃子瞻。

②人有小善,鲜不自称。卿功勋如此,而无一言,何也?

【参考答案】

(1)当时陶侃担任闲官,周访举荐他做主簿的官职,与他结为好友,并把女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻。

(2)人们往往有一些优点,很少不自己称赞自己的,你的功劳那么大,却没有说一句,这是为什么呢?

3.上以何功最盛先封为酂侯食邑八千户功臣皆曰臣等身被坚执兵者百余少者数十合攻城略地大小各有差今萧何未有汗马之劳,徒持文墨议论不战顾居臣等上何也”上曰:诸君知猎乎曰知之知猎狗乎曰知之上曰夫猎追杀兽者狗也而发纵指示兽处者人也今诸君徒能走得兽耳功狗也至如萧何发纵指示功人也

上以何功最盛,先封为酂侯,食邑八千户。功臣皆曰:“臣等身被坚执兵,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾居臣等上,何也?”上曰:“诸君知猎乎?”曰:“知之。”“知猎狗乎?”曰:“知之。”上曰:“夫猎,追杀兽者狗也,而发纵指示兽处者人也。今诸君徒能走兽耳,功狗也;至如萧何,发纵指示,功人也。

谢谢合作!

同课章节目录