2018届高三总复习语文课件:第十章 诗歌鉴赏答题模式 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2018届高三总复习语文课件:第十章 诗歌鉴赏答题模式 (共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 355.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-04-27 22:15:23 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。 古典诗词

鉴赏题问答模式例析

第一种模式 分析意境型 提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?

提问变体:这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?

第一种模式 分析意境型 解答分析:这是一种最常见的题型。所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

第一种模式 分析意境型 答题步骤:①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物(包括时间、地点等),用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

第一种模式 分析意境型答题步骤: ②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、清新自然、幽静安谧、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

第一种模式 分析意境型答题步骤: ③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

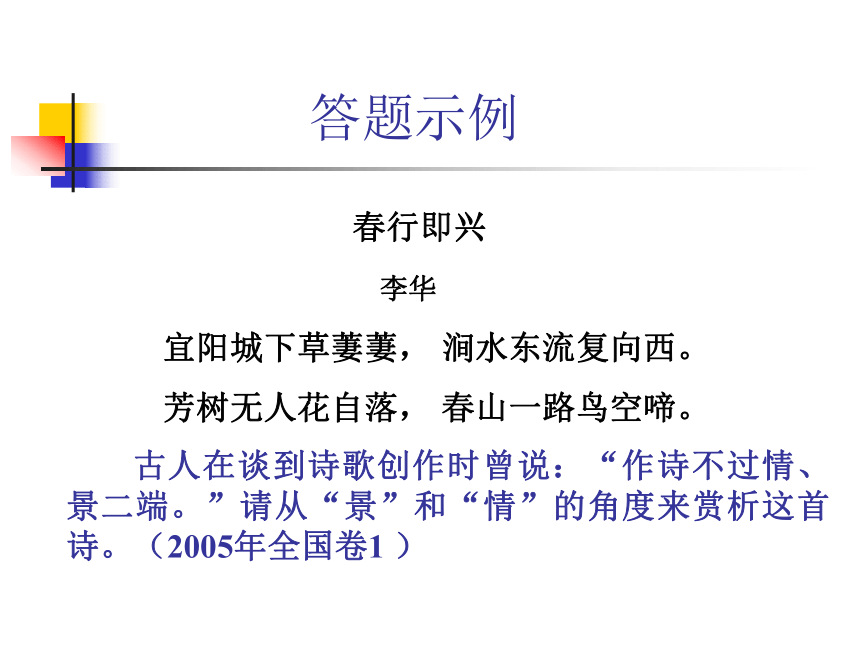

春行即兴

李华

宜阳城下草萋萋, 涧水东流复向西。

芳树无人花自落, 春山一路鸟空啼。

古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情、景二端。”请从“景”和“情”的角度来赏析这首诗。(2005年全国卷1 )

答题示例 答:这首诗写了作考“春行”时的所见所闻:有草有水,有树有山,有花有鸟,可谓一句一景,且每个画面均有特色。(步骤一)但诗又不是纯粹写景,而是景中含情,情景交融。(步骤二)诗中“花自落”、“鸟空啼”之景者显出了山中的宁静,从中更透出一丝伤春、凄凉之情。(步骤三)

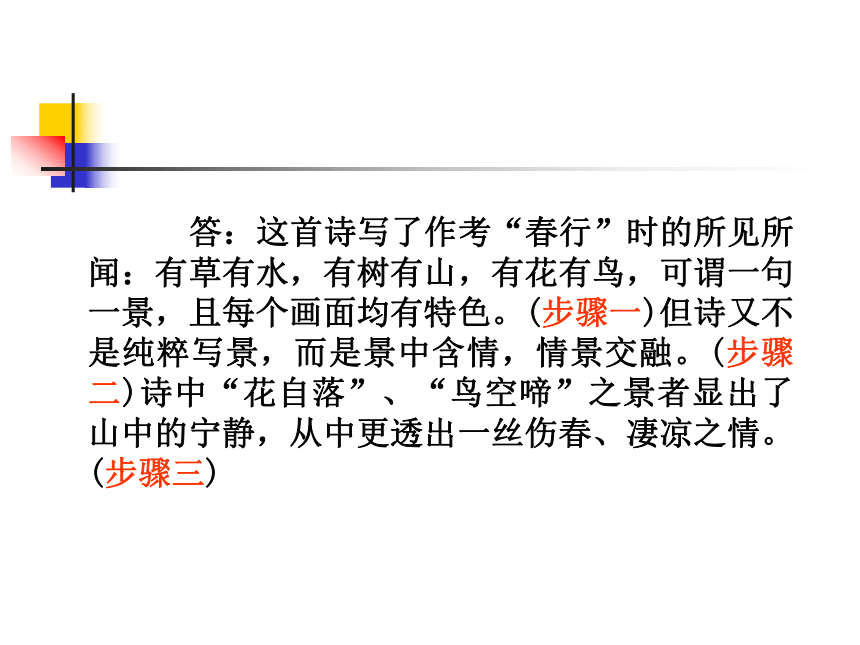

第二种模式 分析技巧型 提问方式:这首诗用了怎样的表现手法?

提问变体:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

第二种模式 分析技巧型 解答分析:表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。表现手法分表达方式、修辞手法、表现手法三大类。

第二种模式 分析技巧型 解答分析:抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。间接抒情又分借景抒情(寓情于景或物、情景交融、以乐景写哀情)张可久《清江引.秋怀》,托物言志(一般是咏物诗)司马光《客中初夏》,托物寓理(一般是哲理诗)朱熹《读书偶获》。

第二种模式 分析技巧型 解答分析

描写手法(正面描写与侧面描写或烘托)主要有:(1)衬托,分正衬和反衬。反衬又有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情等。(2)联想和想像,又叫虚实结合(浪漫主义诗人)。(3)对比。(4)白描。第二种模式 分析技巧型 解答分析

修辞手法在古诗中经常出现的有:(1)比兴。先言它物引起所咏之物。(2)比喻。(3)拟人。(4)夸张。(5)双关。 (6)用典。此外还有设问、反问、反语等。 第二种模式 分析技巧型 答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

答题示例 与夏十二登岳阳楼

李 白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

(2)对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。(2005年福建卷 )

第三联运用夸张手法(步骤一)写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯” (步骤二) ,写出了诗人恍若置身仙境的情景(步骤三) 。(意思对即可)

早 行 露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

答:主要用了反衬手法(步骤一)。天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞(步骤三)。

第三种模式 分析语言型 解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

第三种模式 分析语言型 答题步骤:(1)用一两个词准确点明语言特色。(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。(3)指出表现了作者怎样的感情。

答题示例 春怨

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

问题:请分析此诗的语言特色。

春怨 打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

答:此诗语言特点是清新自然,口语化(步骤一),“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦(步骤二)。这样非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情(步骤三)。

第四种模式 炼字型 提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

第四种模式 炼字型解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

第四种模式 炼字型 答题步骤:(1)解释该字在句中的含义。(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

答题示例 南浦别

白居易

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

南浦别 南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

答:同意。看,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽其所有致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

第五种模式 一词领全诗型 提问方式:某词是全诗的关键,为什么?

解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

第五种模式 一词领全诗型 答题步骤:(1)该词对突出主旨所起的作用。(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

答题示例 春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

“折柳”二字是全诗的关键,“折柳”寓意是什么?你是否同意“关键”之说,为什么?(2002年高考题)。

春夜洛城闻笛 谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

答:“折柳”的寓意是“惜别怀远”,而诗歌的主旨正是思乡之情(步骤一)。这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的(步骤二)。可见“折柳”是全诗的关键。

第六种模式 观点不同型提问方式:有人这样认为,有人那样认为,你觉得呢?

提问变体:有人认为某字用得好,有人认为某字用得好,你认为呢?

第种模式观点不同型解答分析:依据原诗词作答,一定要从原诗词中找到原因、理由。

第六种模式 观点不同型答题步骤:

找到原词句中的关键几点,

分条作答,

用翻译的形式就可以。 答题示例 蝶恋花????苏轼

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。????墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。 (1)“绿水人家绕”中的“绕”字,有的版本写作“晓”。你认为哪个字更恰当?为什么?请简要赏析。 (2)俞陛云在《宋词选释》中对这首词的上阕作过这样的整体评价:“絮飞花落,每易伤春,此独作旷达语。”你同意他的看法吗?为什么?请结合词的内容简要赏析。 蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(1)答:①“绕”字好,因为它切实具体地描绘出了绿水环抱人家的场景,生动形象,具有动态美。 ②“晓”字好,因为它既点明了时间,又渲染了早晨的清新氛围,能够使读者有更自由、更广阔的想像空间。

? 蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(2)答案之一:同意。起句“花褪残红青杏小”,虽写了花之凋零,却又写了青杏新生,显示出生机与活力;二、三句则又移向更广阔的空间,燕子轻飞,给画面带来了盎然生气,而绿水绕人家也饶有情趣,这样一来,人的心情也自然随之敞阔;末句虽言萋萋芳草,却以“天涯”起笔,意境开阔。总之,词的上片虽写“絮飞花落”的暮春之景,却处处可见旷达之语。

蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(2)答案之二:不同意。起句写花之凋零,青杏酸涩,为整首词投下了悲凉的阴影;二、三句写燕子翻飞、绿水绕人家,虽富情趣,也不乏暖意,但却是以乐景衬哀情;四句说柳絮飘飞,着一“又”字,则又表明词人之看絮飞花落,非止一次,伤春之感、惜春之情自然流出;“芳草”在古诗词中常用来写愁情,此处亦然,“天涯何处无芳草”即言愁情无限。因此,这首词中对“絮飞花落”等景物的描写,依然浸透着伤春之情,并非旷达之语。

鉴赏题问答模式例析

第一种模式 分析意境型 提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?

提问变体:这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?

第一种模式 分析意境型 解答分析:这是一种最常见的题型。所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

第一种模式 分析意境型 答题步骤:①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物(包括时间、地点等),用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

第一种模式 分析意境型答题步骤: ②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、清新自然、幽静安谧、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

第一种模式 分析意境型答题步骤: ③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

春行即兴

李华

宜阳城下草萋萋, 涧水东流复向西。

芳树无人花自落, 春山一路鸟空啼。

古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情、景二端。”请从“景”和“情”的角度来赏析这首诗。(2005年全国卷1 )

答题示例 答:这首诗写了作考“春行”时的所见所闻:有草有水,有树有山,有花有鸟,可谓一句一景,且每个画面均有特色。(步骤一)但诗又不是纯粹写景,而是景中含情,情景交融。(步骤二)诗中“花自落”、“鸟空啼”之景者显出了山中的宁静,从中更透出一丝伤春、凄凉之情。(步骤三)

第二种模式 分析技巧型 提问方式:这首诗用了怎样的表现手法?

提问变体:请分析这首诗的表现技巧(或艺术手法,或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

第二种模式 分析技巧型 解答分析:表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。表现手法分表达方式、修辞手法、表现手法三大类。

第二种模式 分析技巧型 解答分析:抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。间接抒情又分借景抒情(寓情于景或物、情景交融、以乐景写哀情)张可久《清江引.秋怀》,托物言志(一般是咏物诗)司马光《客中初夏》,托物寓理(一般是哲理诗)朱熹《读书偶获》。

第二种模式 分析技巧型 解答分析

描写手法(正面描写与侧面描写或烘托)主要有:(1)衬托,分正衬和反衬。反衬又有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情等。(2)联想和想像,又叫虚实结合(浪漫主义诗人)。(3)对比。(4)白描。第二种模式 分析技巧型 解答分析

修辞手法在古诗中经常出现的有:(1)比兴。先言它物引起所咏之物。(2)比喻。(3)拟人。(4)夸张。(5)双关。 (6)用典。此外还有设问、反问、反语等。 第二种模式 分析技巧型 答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

答题示例 与夏十二登岳阳楼

李 白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

(2)对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。(2005年福建卷 )

第三联运用夸张手法(步骤一)写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯” (步骤二) ,写出了诗人恍若置身仙境的情景(步骤三) 。(意思对即可)

早 行 露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

答:主要用了反衬手法(步骤一)。天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞(步骤三)。

第三种模式 分析语言型 解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

第三种模式 分析语言型 答题步骤:(1)用一两个词准确点明语言特色。(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。(3)指出表现了作者怎样的感情。

答题示例 春怨

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

问题:请分析此诗的语言特色。

春怨 打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

答:此诗语言特点是清新自然,口语化(步骤一),“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦(步骤二)。这样非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情(步骤三)。

第四种模式 炼字型 提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

第四种模式 炼字型解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

第四种模式 炼字型 答题步骤:(1)解释该字在句中的含义。(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

答题示例 南浦别

白居易

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

南浦别 南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

答:同意。看,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽其所有致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

第五种模式 一词领全诗型 提问方式:某词是全诗的关键,为什么?

解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

第五种模式 一词领全诗型 答题步骤:(1)该词对突出主旨所起的作用。(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

答题示例 春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

“折柳”二字是全诗的关键,“折柳”寓意是什么?你是否同意“关键”之说,为什么?(2002年高考题)。

春夜洛城闻笛 谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

答:“折柳”的寓意是“惜别怀远”,而诗歌的主旨正是思乡之情(步骤一)。这种思乡之情是从听到“折柳”曲的笛声引起的(步骤二)。可见“折柳”是全诗的关键。

第六种模式 观点不同型提问方式:有人这样认为,有人那样认为,你觉得呢?

提问变体:有人认为某字用得好,有人认为某字用得好,你认为呢?

第种模式观点不同型解答分析:依据原诗词作答,一定要从原诗词中找到原因、理由。

第六种模式 观点不同型答题步骤:

找到原词句中的关键几点,

分条作答,

用翻译的形式就可以。 答题示例 蝶恋花????苏轼

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。????墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。 (1)“绿水人家绕”中的“绕”字,有的版本写作“晓”。你认为哪个字更恰当?为什么?请简要赏析。 (2)俞陛云在《宋词选释》中对这首词的上阕作过这样的整体评价:“絮飞花落,每易伤春,此独作旷达语。”你同意他的看法吗?为什么?请结合词的内容简要赏析。 蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(1)答:①“绕”字好,因为它切实具体地描绘出了绿水环抱人家的场景,生动形象,具有动态美。 ②“晓”字好,因为它既点明了时间,又渲染了早晨的清新氛围,能够使读者有更自由、更广阔的想像空间。

? 蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(2)答案之一:同意。起句“花褪残红青杏小”,虽写了花之凋零,却又写了青杏新生,显示出生机与活力;二、三句则又移向更广阔的空间,燕子轻飞,给画面带来了盎然生气,而绿水绕人家也饶有情趣,这样一来,人的心情也自然随之敞阔;末句虽言萋萋芳草,却以“天涯”起笔,意境开阔。总之,词的上片虽写“絮飞花落”的暮春之景,却处处可见旷达之语。

蝶恋花????苏轼 花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。?

(2)答案之二:不同意。起句写花之凋零,青杏酸涩,为整首词投下了悲凉的阴影;二、三句写燕子翻飞、绿水绕人家,虽富情趣,也不乏暖意,但却是以乐景衬哀情;四句说柳絮飘飞,着一“又”字,则又表明词人之看絮飞花落,非止一次,伤春之感、惜春之情自然流出;“芳草”在古诗词中常用来写愁情,此处亦然,“天涯何处无芳草”即言愁情无限。因此,这首词中对“絮飞花落”等景物的描写,依然浸透着伤春之情,并非旷达之语。

同课章节目录