《老子》五章 优秀课件 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 《老子》五章 优秀课件 (共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 783.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-04 07:09:47 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。《老子》五章学习目标1.熟读《老子》节选各章,积累主要的文言知识和文言现象。

2.了解老子的思想主张,领悟《老子》五章的思想内涵。

3.探究儒道之异同。 老子,春秋时思想家,哲学家,道家学派的创始人,道教奉为教主或教祖。世界文化名人。姓李名耳,字伯阳,又称老聃,楚国人。孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》。 《道德经》又名《老子》,文约义丰,仅五千言,却包含着十分丰富深刻的哲学思想。老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说,宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源。 老子思想的核心是“道” “道”是自然规律,自然法则,天地万物的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始”“万物之母”“众妙之门”“万物之宗”。

《老子》论“道”,突出的是“自然”,即把“自然”看成是万事万物的最高法则。 老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的。“有无相生,难易相成,高下相倾,声音相和,前后相随” 。 对于个人如何立身处世,老子强调的是“谦虚、“不争”、“柔弱”、“知足”等。他主张要把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。这种观点在一定条件下有其合理性,但它忽视矛盾双方的斗争,把转化看成是无条件的循环往复。

在政治思想上,老子主张“无为”,“无为”的意思是不妄为,让万事万物都顺着自然之性萌生、发展。采取“无为而治”的办法,让人们去过自由自在的生活,从而达到“相安无事”的自然状态。

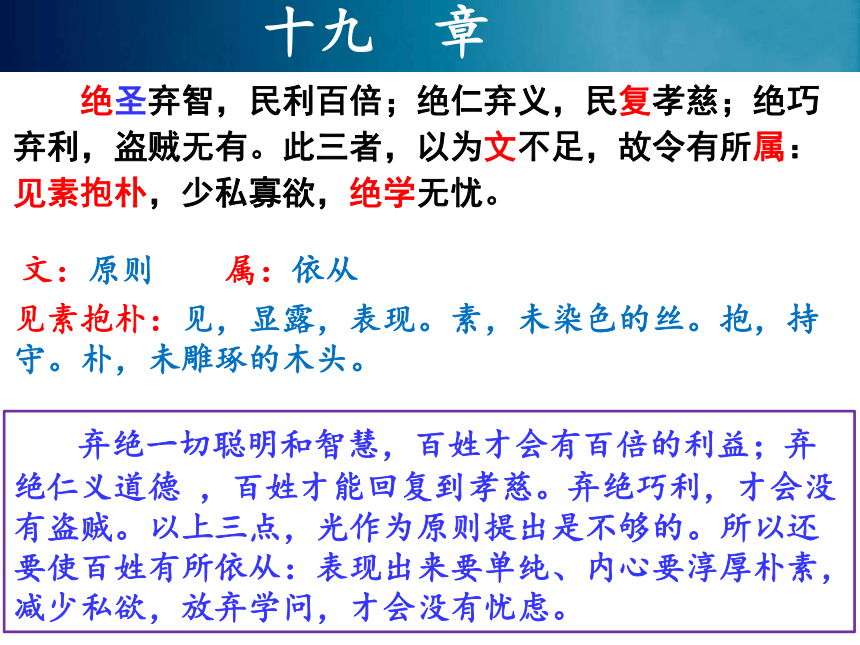

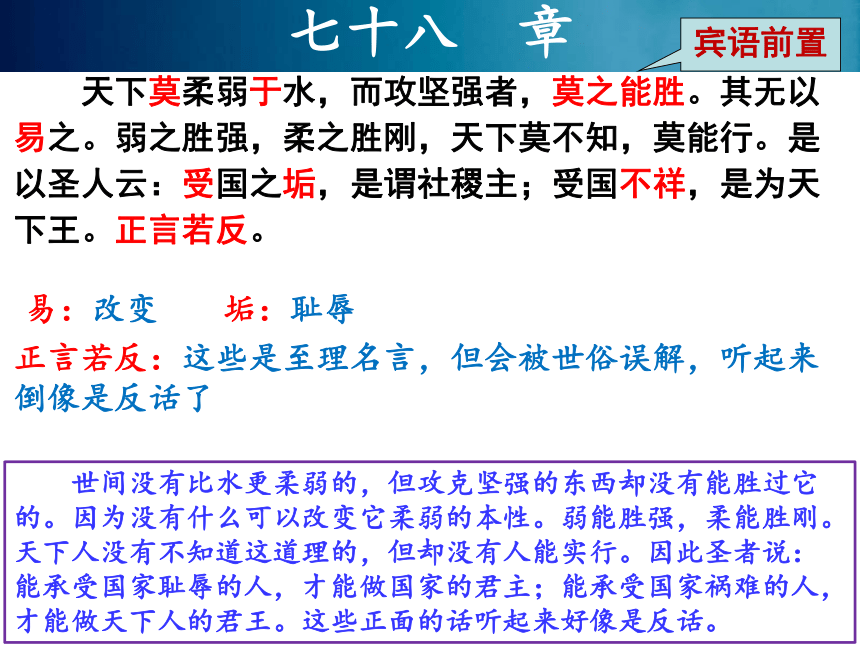

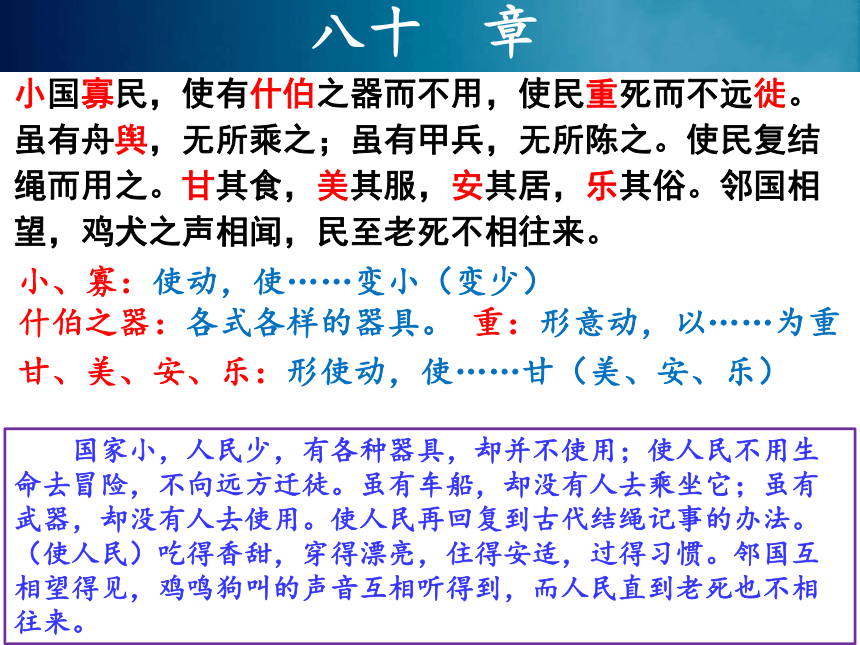

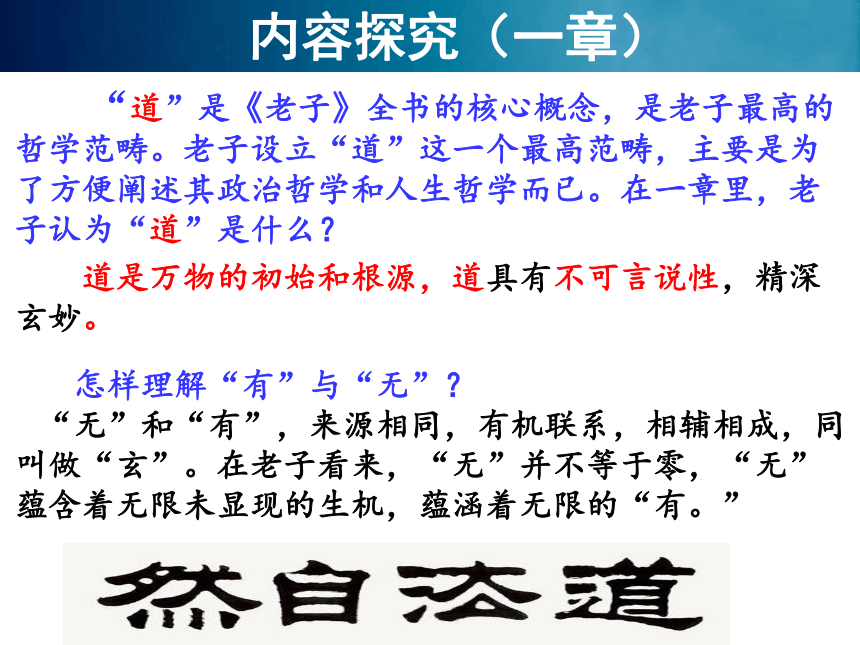

《老子》的历史观是落后的,要求回到“小国寡民”的时代,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至死不相往来”。 老子的思想 道可道,非常道。名可名,非常名。无,名天地之始。有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 道,(如果)能过说出来,它就不是永恒的“道”;名,(如果)能够叫得出来,它(也就)不是永恒的名。(我们)用“无”来命名天地万物之始,用“有”来命名万物之母。所以从永恒的“无”中,可以观察宇宙的微妙之处;从永恒的“有”中,可以推知万物的极限。这两者是同一个来源却各有不同的名称,它们都可以说是玄妙的道理。极远啊,又极深,它是探求一切奥妙的门径。一 章 道:自然规律、自然法则 道:动词,言说、说出 名:名称、称呼 名:叫出 非常:不是永恒不变 无:天地万物发生的最原始状态 有:天地万物发生的根子 故:相当于发语词“夫”,无义 徼:边界 天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。 天下的人都知道美好的东西是美的,就知道丑了;都知道善的东西是善的,就知道不善了。所以,有无由互相对立而产生,难易由互相对立而形成,长短由互相对立而体现,高下由互相对立而存在,音声由互相对立而和谐,前后互相对立而出现。因此,“圣人”用“无为”去处事,用不言去教导,任凭万事万物自然生长,而不为其始原。生养了万物,而不据为己有,推动了万物(的发展),而不以为恩泽在己,功成而不自居。正因为不居功,所以他的功绩才不会失去。斯:则,就二 章 相倾:相向,相对声:简单的发音音:声组合起来,形成一定组织和节奏和:应和恶:丑处无为之事:顺应自然规律来做事,不刻意去做行不言之教:顺应自然施行教化,不强行制定违背自然规律的指令 绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。 弃绝一切聪明和智慧,百姓才会有百倍的利益;弃绝仁义道德 ,百姓才能回复到孝慈。弃绝巧利,才会没有盗贼。以上三点,光作为原则提出是不够的。所以还要使百姓有所依从:表现出来要单纯、内心要淳厚朴素,减少私欲,放弃学问,才会没有忧虑。十九 章 文:原则属:依从见素抱朴:见,显露,表现。素,未染色的丝。抱,持守。朴,未雕琢的木头。 天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。正言若反。 世间没有比水更柔弱的,但攻克坚强的东西却没有能胜过它的。因为没有什么可以改变它柔弱的本性。弱能胜强,柔能胜刚。天下人没有不知道这道理的,但却没有人能实行。因此圣者说:能承受国家耻辱的人,才能做国家的君主;能承受国家祸难的人,才能做天下人的君王。这些正面的话听起来好像是反话。七十八 章 易:改变垢:耻辱正言若反:这些是至理名言,但会被世俗误解,听起来倒像是反话了宾语前置小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。 国家小,人民少,有各种器具,却并不使用;使人民不用生命去冒险,不向远方迁徒。虽有车船,却没有人去乘坐它;虽有武器,却没有人去使用。使人民再回复到古代结绳记事的办法。(使人民)吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,过得习惯。邻国互相望得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得到,而人民直到老死也不相往来。小、寡:使动,使……变小(变少)八十 章 什伯之器:各式各样的器具。重:形意动,以……为重甘、美、安、乐:形使动,使……甘(美、安、乐) “道”是《老子》全书的核心概念,是老子最高的哲学范畴。老子设立“道”这一个最高范畴,主要是为了方便阐述其政治哲学和人生哲学而已。在一章里,老子认为“道”是什么?

道是万物的初始和根源,道具有不可言说性,精深玄妙。内容探究(一章) 怎样理解“有”与“无”?

“无”和“有”,来源相同,有机联系,相辅相成,同叫做“玄”。在老子看来,“无”并不等于零,“无”蕴含着无限未显现的生机,蕴涵着无限的“有。” 二章作者举出日常生活中一些相互矛盾对立的现象,如美与丑、善与恶、难与易、长与短、高与下、前与后等等,是为了说明了一个什么道理?

万物相对而存在并相互转化(辩证法思想)内容探究(二章) 处于矛盾对立的客观世界,人们应当如何对待呢?对此老子提出了什么观点?

“无为”的观点。圣人治国应顺其自然(无为思想)怎么看待“清静无为”?

人有思想、知识、情欲、作为,“有为”本是人类生活的自然趋势。而有意地不作为以求回归自然原始,实乃违反人之自然天性。“无为”悖乎人类生活的趋势,逆乎生活创造进步的主流。受其影响,国人生活萎靡不振,道家之流毒亦难辞其咎。

然叫人减低欲望,保养自身,亦可救弊,亦可养人。

绝圣弃智绝学无忧绝仁弃义见素抱朴绝巧弃利少私寡欲社会的祸害救世的良方具体陈述老子的治国主张内容探究(十九章) 十九章老子认为应该去除哪些东西,具体又应该怎样做? 七十八章以水为例,是为了说明什么道理?内容探究(七十八章)说明弱可以胜强、柔可以胜刚的道理。君主应谦卑而治 以柔克刚的意义及现实运用:

1、“故必贵而以贱为本,必高而以下为基”,教导统治者要谦虚谨慎,民贵君轻。

2、韬光养晦,“守雌”、“贵柔”、“知足”,这样就能持久而有韧性,保全自己并转化劣势。

3、后发制人、骄兵必败哀兵必胜、胯下之辱、君子报仇十年不晚、十年不鸣一鸣惊人、大勇若怯、能屈能伸等。

4、清醒冷静的理智态度,是一种中国式智慧 描述“小国寡民”社会

总的措施是:弃用各种器具,让百姓安土重迁。

具体做法是:不用船车,使百姓出行困难,不用武器,避免战争,不用文字,把事情简单化,让百姓无忧无虑,老死不相往来。

小国寡民的社会理想与清静无为的政治思想有关。回到远古并永远停滞,不符合社会发展规律,也就没有实现的可能。你同意吗?总结 老子立说的最大动机,是要缓和人类社会的矛盾。而人类冲突的根源,就在于剥削者肆意扩张一己之私。所以老子提出“无为”“质朴”“无欲”“谦退”“不无”种种观念,莫不是在想求得减少人类占有的冲动。

从此也可知老子具有积极救世的情怀,而不一定是消极悲观出世的。他倡导“为而不恃”“弗居”“不争”,是要人们去创造去养育去贡献。他也并不反对人们成就功业,只是反对那种光想出风头占便宜贪利益、无功而争功、有功而居功的行为。老子的“静虚”观念犹给人启迪。

老子的思想,扩大了人类文化的广度,增加了深度与韧性。《老子》节选文本中的成语与格言①成语:

②格言: 有无相生 前后相随 绝圣弃智

见素抱朴 以柔克刚 小国寡民道可道,非常道;名可名,非常名。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

儒家倡导: 。

道家倡导: 。用一句话来说说你对儒道思想的认识。仁顺其自然 儒家思想,也称为儒教或儒学,由孔子创立,最初指的是司仪,后来逐步发展为以“仁”为核心的思想体系,是中国影响最大的流派,也是中国古代的主流意识。儒家学派对中国、东亚乃至全世界都产生过深远的影响。圣人孔子亚圣孟子荀子 道家,中国古代主要思想流派之一,是后世道教理论的重要基础之一。代表人物有老子、庄子、慎到、杨朱等。道家以道、无、自然、天性为核心理念,认为天道无为、道法自然,据此提出无为而治、以雌守雄、以柔克刚等政治、军事策略,对中国乃至世界的文化都产生了较大的影响。老子庄子儒道思想诞生的时代背景 春秋时期——西周控制力日渐减弱,诸侯国群雄并起,战乱纷争,礼崩乐坏。见于史书的诸侯国128个,36名君主被弑杀,480多起战事,450余次诸侯梦盟会。诸侯国内部的矛盾凸显出来,不少诸侯国的国政被国内公族、卿大夫掌握,公族、卿大夫和国君之间矛盾尖锐,甚至出现了国君被逼出逃、臣子弑君篡国的事情。到了战国时期,周天子更是名存实亡。几个实力强大的诸侯国都想通过战争吞并其他国家,统一天下,它们之间爆发战争规模更大,杀人更多。

儒道两家思想的异同1、政治理想儒家:以“仁”爱精神协调人际关系,以“礼”规范行为,从而维护社会稳定——“为政以德” 道家:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。 ——无为而治同:都旨在解决社会纷争,恢复社会的安定。异:2、儒道思想具体比较原 因孔子偏重于对社会伦理问题,特别是人与人的关系问题的思考,侧重讲“人道”;

老子偏重于对哲学问题,特别是人与自然的关系问题的思考,侧重讲“天道”。

孔子关注的是问题的现象本身,

老子关注的是问题产生的根源。

对于造成乱世的原因看法不同:

孔子认为失“礼”,进而不仁。

老子认为是人性的堕落。儒道思想对后世文人的影响 儒道互补构成了中国古代知识分子的文化心理,他们既以儒家的理想为追求目标,以天下忧乐为忧乐,锐意进取,建功立业。同时,游泳到家思想调节紧张心态,往往淡泊名利,洁身自好,超然通达,静观待时。儒家思想适用于盛世及人生得意之时,

道家思想适用于乱世及人生遭遇坎坷之时;

儒家思想重在实现人的社会价值(济世),道家思想重在实现人的生命价值(自保);

儒家关注社会,关注人生,

道家关爱生命,关爱心灵;

儒家思想积极用世,激励人,

道家思想超然通达,安慰人。

道为体,

儒为用。 儒家(加法):主张人要加强自身修养,从而治国平天下,强调的是一种积极进取的历史使命和社会责任心;达则兼济天下。

道家(减法):强调的则是一种宁静和谐与超越世俗的观念。穷则独善其身。

儒、道两家的思想差别很大,却互相补充,构成了中国文化积极入世与顺应自然的矛盾统一。 用出世之心做入世之事。

2.了解老子的思想主张,领悟《老子》五章的思想内涵。

3.探究儒道之异同。 老子,春秋时思想家,哲学家,道家学派的创始人,道教奉为教主或教祖。世界文化名人。姓李名耳,字伯阳,又称老聃,楚国人。孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》。 《道德经》又名《老子》,文约义丰,仅五千言,却包含着十分丰富深刻的哲学思想。老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说,宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源。 老子思想的核心是“道” “道”是自然规律,自然法则,天地万物的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始”“万物之母”“众妙之门”“万物之宗”。

《老子》论“道”,突出的是“自然”,即把“自然”看成是万事万物的最高法则。 老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的。“有无相生,难易相成,高下相倾,声音相和,前后相随” 。 对于个人如何立身处世,老子强调的是“谦虚、“不争”、“柔弱”、“知足”等。他主张要把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。这种观点在一定条件下有其合理性,但它忽视矛盾双方的斗争,把转化看成是无条件的循环往复。

在政治思想上,老子主张“无为”,“无为”的意思是不妄为,让万事万物都顺着自然之性萌生、发展。采取“无为而治”的办法,让人们去过自由自在的生活,从而达到“相安无事”的自然状态。

《老子》的历史观是落后的,要求回到“小国寡民”的时代,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至死不相往来”。 老子的思想 道可道,非常道。名可名,非常名。无,名天地之始。有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 道,(如果)能过说出来,它就不是永恒的“道”;名,(如果)能够叫得出来,它(也就)不是永恒的名。(我们)用“无”来命名天地万物之始,用“有”来命名万物之母。所以从永恒的“无”中,可以观察宇宙的微妙之处;从永恒的“有”中,可以推知万物的极限。这两者是同一个来源却各有不同的名称,它们都可以说是玄妙的道理。极远啊,又极深,它是探求一切奥妙的门径。一 章 道:自然规律、自然法则 道:动词,言说、说出 名:名称、称呼 名:叫出 非常:不是永恒不变 无:天地万物发生的最原始状态 有:天地万物发生的根子 故:相当于发语词“夫”,无义 徼:边界 天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教。万物作焉而不为始。生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。 天下的人都知道美好的东西是美的,就知道丑了;都知道善的东西是善的,就知道不善了。所以,有无由互相对立而产生,难易由互相对立而形成,长短由互相对立而体现,高下由互相对立而存在,音声由互相对立而和谐,前后互相对立而出现。因此,“圣人”用“无为”去处事,用不言去教导,任凭万事万物自然生长,而不为其始原。生养了万物,而不据为己有,推动了万物(的发展),而不以为恩泽在己,功成而不自居。正因为不居功,所以他的功绩才不会失去。斯:则,就二 章 相倾:相向,相对声:简单的发音音:声组合起来,形成一定组织和节奏和:应和恶:丑处无为之事:顺应自然规律来做事,不刻意去做行不言之教:顺应自然施行教化,不强行制定违背自然规律的指令 绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧。 弃绝一切聪明和智慧,百姓才会有百倍的利益;弃绝仁义道德 ,百姓才能回复到孝慈。弃绝巧利,才会没有盗贼。以上三点,光作为原则提出是不够的。所以还要使百姓有所依从:表现出来要单纯、内心要淳厚朴素,减少私欲,放弃学问,才会没有忧虑。十九 章 文:原则属:依从见素抱朴:见,显露,表现。素,未染色的丝。抱,持守。朴,未雕琢的木头。 天下莫柔弱于水,而攻坚强者,莫之能胜。其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。正言若反。 世间没有比水更柔弱的,但攻克坚强的东西却没有能胜过它的。因为没有什么可以改变它柔弱的本性。弱能胜强,柔能胜刚。天下人没有不知道这道理的,但却没有人能实行。因此圣者说:能承受国家耻辱的人,才能做国家的君主;能承受国家祸难的人,才能做天下人的君王。这些正面的话听起来好像是反话。七十八 章 易:改变垢:耻辱正言若反:这些是至理名言,但会被世俗误解,听起来倒像是反话了宾语前置小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。 国家小,人民少,有各种器具,却并不使用;使人民不用生命去冒险,不向远方迁徒。虽有车船,却没有人去乘坐它;虽有武器,却没有人去使用。使人民再回复到古代结绳记事的办法。(使人民)吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,过得习惯。邻国互相望得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得到,而人民直到老死也不相往来。小、寡:使动,使……变小(变少)八十 章 什伯之器:各式各样的器具。重:形意动,以……为重甘、美、安、乐:形使动,使……甘(美、安、乐) “道”是《老子》全书的核心概念,是老子最高的哲学范畴。老子设立“道”这一个最高范畴,主要是为了方便阐述其政治哲学和人生哲学而已。在一章里,老子认为“道”是什么?

道是万物的初始和根源,道具有不可言说性,精深玄妙。内容探究(一章) 怎样理解“有”与“无”?

“无”和“有”,来源相同,有机联系,相辅相成,同叫做“玄”。在老子看来,“无”并不等于零,“无”蕴含着无限未显现的生机,蕴涵着无限的“有。” 二章作者举出日常生活中一些相互矛盾对立的现象,如美与丑、善与恶、难与易、长与短、高与下、前与后等等,是为了说明了一个什么道理?

万物相对而存在并相互转化(辩证法思想)内容探究(二章) 处于矛盾对立的客观世界,人们应当如何对待呢?对此老子提出了什么观点?

“无为”的观点。圣人治国应顺其自然(无为思想)怎么看待“清静无为”?

人有思想、知识、情欲、作为,“有为”本是人类生活的自然趋势。而有意地不作为以求回归自然原始,实乃违反人之自然天性。“无为”悖乎人类生活的趋势,逆乎生活创造进步的主流。受其影响,国人生活萎靡不振,道家之流毒亦难辞其咎。

然叫人减低欲望,保养自身,亦可救弊,亦可养人。

绝圣弃智绝学无忧绝仁弃义见素抱朴绝巧弃利少私寡欲社会的祸害救世的良方具体陈述老子的治国主张内容探究(十九章) 十九章老子认为应该去除哪些东西,具体又应该怎样做? 七十八章以水为例,是为了说明什么道理?内容探究(七十八章)说明弱可以胜强、柔可以胜刚的道理。君主应谦卑而治 以柔克刚的意义及现实运用:

1、“故必贵而以贱为本,必高而以下为基”,教导统治者要谦虚谨慎,民贵君轻。

2、韬光养晦,“守雌”、“贵柔”、“知足”,这样就能持久而有韧性,保全自己并转化劣势。

3、后发制人、骄兵必败哀兵必胜、胯下之辱、君子报仇十年不晚、十年不鸣一鸣惊人、大勇若怯、能屈能伸等。

4、清醒冷静的理智态度,是一种中国式智慧 描述“小国寡民”社会

总的措施是:弃用各种器具,让百姓安土重迁。

具体做法是:不用船车,使百姓出行困难,不用武器,避免战争,不用文字,把事情简单化,让百姓无忧无虑,老死不相往来。

小国寡民的社会理想与清静无为的政治思想有关。回到远古并永远停滞,不符合社会发展规律,也就没有实现的可能。你同意吗?总结 老子立说的最大动机,是要缓和人类社会的矛盾。而人类冲突的根源,就在于剥削者肆意扩张一己之私。所以老子提出“无为”“质朴”“无欲”“谦退”“不无”种种观念,莫不是在想求得减少人类占有的冲动。

从此也可知老子具有积极救世的情怀,而不一定是消极悲观出世的。他倡导“为而不恃”“弗居”“不争”,是要人们去创造去养育去贡献。他也并不反对人们成就功业,只是反对那种光想出风头占便宜贪利益、无功而争功、有功而居功的行为。老子的“静虚”观念犹给人启迪。

老子的思想,扩大了人类文化的广度,增加了深度与韧性。《老子》节选文本中的成语与格言①成语:

②格言: 有无相生 前后相随 绝圣弃智

见素抱朴 以柔克刚 小国寡民道可道,非常道;名可名,非常名。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

儒家倡导: 。

道家倡导: 。用一句话来说说你对儒道思想的认识。仁顺其自然 儒家思想,也称为儒教或儒学,由孔子创立,最初指的是司仪,后来逐步发展为以“仁”为核心的思想体系,是中国影响最大的流派,也是中国古代的主流意识。儒家学派对中国、东亚乃至全世界都产生过深远的影响。圣人孔子亚圣孟子荀子 道家,中国古代主要思想流派之一,是后世道教理论的重要基础之一。代表人物有老子、庄子、慎到、杨朱等。道家以道、无、自然、天性为核心理念,认为天道无为、道法自然,据此提出无为而治、以雌守雄、以柔克刚等政治、军事策略,对中国乃至世界的文化都产生了较大的影响。老子庄子儒道思想诞生的时代背景 春秋时期——西周控制力日渐减弱,诸侯国群雄并起,战乱纷争,礼崩乐坏。见于史书的诸侯国128个,36名君主被弑杀,480多起战事,450余次诸侯梦盟会。诸侯国内部的矛盾凸显出来,不少诸侯国的国政被国内公族、卿大夫掌握,公族、卿大夫和国君之间矛盾尖锐,甚至出现了国君被逼出逃、臣子弑君篡国的事情。到了战国时期,周天子更是名存实亡。几个实力强大的诸侯国都想通过战争吞并其他国家,统一天下,它们之间爆发战争规模更大,杀人更多。

儒道两家思想的异同1、政治理想儒家:以“仁”爱精神协调人际关系,以“礼”规范行为,从而维护社会稳定——“为政以德” 道家:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。 ——无为而治同:都旨在解决社会纷争,恢复社会的安定。异:2、儒道思想具体比较原 因孔子偏重于对社会伦理问题,特别是人与人的关系问题的思考,侧重讲“人道”;

老子偏重于对哲学问题,特别是人与自然的关系问题的思考,侧重讲“天道”。

孔子关注的是问题的现象本身,

老子关注的是问题产生的根源。

对于造成乱世的原因看法不同:

孔子认为失“礼”,进而不仁。

老子认为是人性的堕落。儒道思想对后世文人的影响 儒道互补构成了中国古代知识分子的文化心理,他们既以儒家的理想为追求目标,以天下忧乐为忧乐,锐意进取,建功立业。同时,游泳到家思想调节紧张心态,往往淡泊名利,洁身自好,超然通达,静观待时。儒家思想适用于盛世及人生得意之时,

道家思想适用于乱世及人生遭遇坎坷之时;

儒家思想重在实现人的社会价值(济世),道家思想重在实现人的生命价值(自保);

儒家关注社会,关注人生,

道家关爱生命,关爱心灵;

儒家思想积极用世,激励人,

道家思想超然通达,安慰人。

道为体,

儒为用。 儒家(加法):主张人要加强自身修养,从而治国平天下,强调的是一种积极进取的历史使命和社会责任心;达则兼济天下。

道家(减法):强调的则是一种宁静和谐与超越世俗的观念。穷则独善其身。

儒、道两家的思想差别很大,却互相补充,构成了中国文化积极入世与顺应自然的矛盾统一。 用出世之心做入世之事。

同课章节目录