《佛理禅趣》 课件(78张)

文档属性

| 名称 | 《佛理禅趣》 课件(78张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-04 07:17:29 | ||

图片预览

文档简介

课件78张PPT。中国文化经典研读第五单元 佛理禅趣

坛经

百喻经教学目标1、了解佛教在中国的流传以及对中国社会的影响。

2、 积累常用的文言词语, 了解《坛经》和《百喻经》的语言特色。

3、了解禅宗的思想,合作探究佛教的智慧,批判地继承佛教思想对于现代社会人生的启示意义。

4、探究佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用。

教学思路学习了解

合作探究

拓展应用第一课时教学要点

1、了解佛教在中国的流传及对中国社会的影响;

2、了解禅宗的思想;

3、简单分析《慧能受法》和《南能北秀》。★佛教:世界三大宗教之一 由公元前6---前5世纪古印

度的迦毗罗卫国(今尼泊尔境

内)王子所创,他的名字是悉

达多,他的姓是乔达摩。因为

他属于释迦族,人们又称他为

释迦牟尼,意思是释迦族的圣

人。广泛流传于亚洲的许多国

家。东汉时自西向东传入我

国。佛教与基督教、伊斯兰教

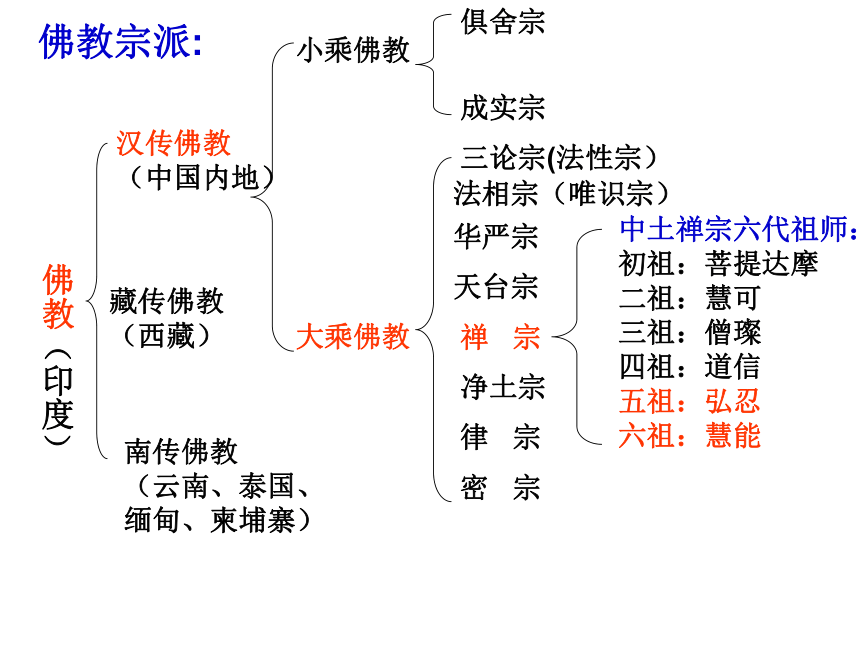

并称为世界三大宗教。佛教在中国的流传和发展佛教是在东汉明帝时开始传入中国的,在三国两晋开始逐渐流传开来。隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教发展为许多新的宗派,并结合中国人自己的文化传统,创造性地确立了最具中国特色的佛教宗派——禅宗。佛教宗派:佛教(印度)汉传佛教

(中国内地)藏传佛教

(西藏)南传佛教

(云南、泰国、

缅甸、柬埔寨)小乘佛教大乘佛教俱舍宗成实宗三论宗(法性宗)法相宗(唯识宗)华严宗天台宗禅 宗净土宗律 宗密 宗中土禅宗六代祖师:

初祖:菩提达摩

二祖:慧可

三祖:僧璨

四祖:道信

五祖:弘忍

六祖:慧能 中国佛教有四大名

山,是四大菩萨教化众

生的道场,代表中国佛

教的特质。 普陀山观世音菩萨代表

佛教的慈悲(爱心),九华

山地藏菩萨代表大愿(孝

道),五台山文殊菩萨代表

大智(理性),峨嵋山普贤

菩萨代表大行(落实),所

以这四位菩萨在中国佛界的

地位非常崇高,纵然不是在

这四大名山,一般比较大的

道场也都会供奉这四大菩

萨。 佛教对中国文化的影响 佛教哲学丰富和发展了中国古代哲学,影响和改变了中国古代哲学的发展历程。

宋明理学的产生直接受佛教影响

陆九渊:“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。”民主思想启蒙运动者谭嗣同、康有为等,以佛教的慈悲、平等、无常、无我等思想作为他们的斗争武器。

佛教对中国文学的影响 音韵学上四声的发现,来源于伴随着佛教传入的声明论,推动了唐代以来格律诗新体裁的开创。

带来了浪漫主义的绮丽想象,极大地推动了中国浪漫主义文学的发展。

为中国文学提供了新的故事情节和思想内容。如:《西游记》

佛教的“因果报应”、“世事无常”等观念对古典小说和诗歌的思想内容有很大影响。佛教对中国语言的影响佛教的传播,在汉语词汇系统中留下了极其丰厚的文化积淀,丰富了我们的汉语词汇。

歇后语:泥菩萨过河——自身难保

丈二和尚——摸不着头脑

做一天和尚撞一天钟

成语:

成语与佛典大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。“水涨船高”最初就是用来说明这个道理。佛教宗派:佛教(印度)汉传佛教

(中国内地)藏传佛教

(西藏)南传佛教

(云南、泰国、

缅甸、柬埔寨)小乘佛教大乘佛教俱舍宗成实宗三论宗(法性宗)法相宗(唯识宗)华严宗天台宗禅 宗净土宗律 宗密 宗中土禅宗六代祖师:

初祖:菩提达摩

二祖:慧可

三祖:僧璨

四祖:道信

五祖:弘忍

六祖:慧能慧能与禅宗关于禅宗

禅宗是具有中国特色的佛教流派,不是延续印度已有教派,而是完全中国化的佛教,建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。它公开宣称以六祖慧能的言教为经,并以开坛立宗的形式名之为《坛经》,这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。禅“禅”是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态。这是一种修行的方式,禅宗即得名于此。禅宗的思想——佛性本有 佛性本有:禅宗认为佛性是众生本来就具有的,凡人和圣人的区别就在于是否悟到了它。佛在心中,自心即是佛。

禅宗以自我的“心佛”,取代了对任何外部的崇拜。此“心佛”,便是“父母未生之时”的那个“真我”“本心”。“本心”人人具足,凡夫不减,圣人不增。只要能自悟“本心”,人人都可以成佛。所以海会如新禅师说:“不要舍弃自己而去听别人的。”“不要认为“别人家的东西是好东西,宝贝都在别人那里”。玄讷禅师对向他求法的僧人说:“你已丢了半年粮。”那僧问:“为什么?”玄讷说:“只为图人一斗米。”道虔禅师的话更发人深省:“一座大山缺少一撮土吗?”我们常常只见别人一撮土,却看不见自己一座山。禅宗的思想——无住生心无住生心:在没有执著的情况下,保持心的圆融无滞,自然流转,将参禅活动与禅者的日常生活联系起来,强调在一切时间,在行住坐卧中,去体会禅的境界。

禅宗,并不像佛教其他宗派那样热衷于烧香拜佛,一般也不念经。禅师们的习禅修道,和世俗人的日常生活,实在没有什么两样。在大珠慧海禅师看来,修道用功,无非是“饥了就吃饭,困了就睡觉”。行住坐卧,都可以体现出道,纵横自在,都可以领悟到法。南泉禅师说得更明白:“平常心是道。”禅宗的思想——顿悟法门顿悟法门:从众生到佛的转化只在一念之间,转化的形式就是“悟”。由于人心本来具备佛性,只是被妄念隐覆,一旦妄念俱灭,就会顿见自心。禅宗的思想——不立文字,以心传心以心传心:是学禅者对禅法的内心自悟。把握禅理不拘于文字,修习禅性不拘于形式,重点是“修心”,关键在于知道“心即是佛”。并且想要认识到这一点,只能自己去体悟,亦即靠自己去直觉,用语言文字是传达不了的。

禅宗六祖慧能经常在月夜向他的弟子传法。

有一次,一个弟子问慧能:听说师父并不识字,为什么又能和别人讲经论道呢?

慧能并不直接回答,只是伸出一只手,用食指指向天空。

众弟子循着师父的手指望去,一轮明月当空照耀。

大家回过头来望着师父的手指,不解其意?

慧能淡淡地说:手指可以指出月亮的方向,但是手指并不是月亮,看月亮也不一定要通过手指。 慧能(638~713)中国禅宗第六代祖师。 俗姓卢,出生在广东新州,生活、传

法于广东。他在禅宗五祖弘忍门下学佛。

慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中

国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派

禅学不同,它是佛教内部的一次革新。禅

宗的根本特点是强调精神的领悟,提倡单

刀直入的“顿悟”,它自称是“教外别

传”。其经典便是《坛经》。慧能家境贫寒,三岁丧父,迁居南海。稍长,卖柴养母。因听人诵读《金刚经》有悟,决心学佛出家。慧能于公元672年到湖北黄梅参拜弘忍大师学法。慧能初见弘忍,弘忍便问他﹕「你是那里人?来这里求取什么?」慧能回答﹕「弟子世岭南人,来到这里不求其它,只求「作佛」。」弘忍听了仍随口说﹕「你世岭南人,哪里能「作佛」!」慧能回答﹕「人有南北之分,「佛性」并无南北之分。」这才使弘忍微微吃惊。慧能的回答使弘忍不便回绝,就安排他随众劳动,在碓房舂米。慧能乐于从命,终日舂米,干得欢快。当时弘忍的徒众有700人。 在慧能入寺八个月之后,弘忍命各人呈上一首偈语,这实际上是一场考试,他要选择继承人。但慧能没资格参加,因为他只是乾杂事的。神秀是众僧中的的上座和尚,他在半夜三更时分,独自掌灯,在佛堂的南廊写下一偈﹕「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使有尘埃。」清晨时,弘忍见到此偈后漠然不语,慧能闻声来到廊下,他要求也做一偈,得到许可,于是他高声念道﹕「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。」弘忍看中的是慧能,就叫他退下,第二天弘忍把慧能给叫去,为慧能讲经又把世代相传的法衣交给他正式传他为禅宗六祖,并为他的安全着想,亲自送他到江州的渡口,吩咐他非要到必要的时机,不要把自己是禅宗六祖的身份讲出来,免得有禅宗的僧人来争夺。唐玄宗先天二年(公元713年),慧能圆寂于家乡新兴县的国恩寺,享年76岁。次年六祖真身迁回曹溪,供奉在灵照塔中。慧能在生前就深得朝迁的恩宠,唐万岁通天元年(公元696年),女皇武则天曾为“表朕之精诚”,特地遣中书舍人给慧能赐送水晶钵盂,磨衲袈裟、白毡等礼物,其诏书对慧能表达了十分尊崇的心情:“恨不赵陪下位,侧奉聆音,倾求出离之源,高步妙峰之顶。”慧能去世后,更是名位加身。唐宪宗追谥慧能为“大鉴禅师”,宋太宗又加谥为“大鉴真空禅师”,仁宗再加谥为“大鉴真空普觉禅师”,最后神宗再加谥为“大鉴真空普觉圆明禅师。”王维、柳宗元、刘禹锡等文学大家都先后为慧能撰写过长篇碑文,以记述他的事迹。

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师

法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠

能说,弟子法海集录。《坛经》大致由三部分组成: 第一部分为序。主要叙述了慧能于大

梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这

部分经文约占全书的三分之二,集中阐述

了慧能独创性的祖宗学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前

对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情。

经文还描述了慧能去世后的情景,并以此

作为全经的结束。译文:慧能受法五祖弘忍和尚夜里到了三更天的时候,把慧能召唤到佛堂里,为他解说《金刚经》。慧能一经传授,顿时就领悟了佛法。当天夜里接受训导,别人都不知道。于是弘忍和尚就把顿悟的法门和本门的信物袈裟传给了慧能:“你就是六代祖师了,这件袈裟就是信物,要代代传下去;本门修行要‘以心传心’,应当引导弟子自己领悟。”弘忍又说:“慧能!自古传授法器,都是很危险的事情,就像生命悬在发丝上一样!如果你在这里停留,有人就会害你,你应该即刻就离开这里。”译文:南能北秀世人都流传着“南能北秀”的说法,却未能知道根本的缘由。神秀禅师,在南荆府当阳县玉泉寺担任住持修行;慧能大师,在邵州城东三十五里的曹溪山修行。佛法均属一个宗派,因为传人居住一南一北,所以就有南北流派。为什么又有渐悟和顿悟的区别?佛法只有一种,人领悟佛法有慢有快,领悟慢的,就采用渐悟的方法,领悟快的,就采用顿悟的方法。佛法本身没有顿和渐的区别,但是因为人的根器有迟钝和敏捷的区别,所以才有了渐、顿之称。《慧能受法》这

段文字说的是慧

能受衣法时的情

景和弘忍的教诲《南能北秀》这

段文字是对“南

能北秀”一说提

出自己的看法行事谨慎,

办事稳妥。语重心长,

寄寓厚望。关心弟子,

谋事周全慧能:顿悟

直指人心神秀:渐悟

循序渐进语言特征:一是语言质

朴简洁,不

尚浮华。二是善于运

用比喻。第二课时教学要点

以《〈百喻经〉六则》为例,合作探究佛教智慧的现实意义。 《百喻经》全称《百句譬喻经》,是用寓言以申教

诫的一部著作。是古天竺高僧伽斯那撰,南朝萧齐天空

三藏法师求那毗地译。《百喻经》称“百喻”,就是指有一百篇譬喻故事,但原经真正的譬

喻故事只有九十八篇;之所以称之为

“百”,有两种说法,一就整数而

言,二是加上卷首引言和卷尾侮颂共

为百则。《百喻经》全文两万余字,

结构形式单一,每篇都采用两步式,

第一步是讲故事,是引子,第二步是

比喻,阐述一个佛学义理。它从梵文

译成汉文,距今已经有一千五百多年

的历史。此经一经流传,就受到阅读

者的欢迎。 愚人食盐译文:愚人食盐 从前有个愚人,到别人家里做客。主人请他吃饭,他嫌饭菜淡而无味。主人听说后,就为他加了一些盐。加盐之后,味道鲜美,于是自言自语说:“之所以饭菜变得鲜美了,是因为盐的原因,很少的一点尚且如此,更何况再多一些呢。”愚人没有什么智慧,于是就空口吃盐。吃完后觉得味道很差,反倒遭受了痛苦。内容解析这故事原来说的是:修行人适当地节制饮食,少欲知足,是对于身体和修行都有好处的。

但 “外道” 矫枉过正,对修行却没有一点儿益处。

那种做法和笨人吃盐一样,是可笑而愚蠢的举动。寓 意恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面。

比如:

做事淡泊名利固然无妨,但如工作、生活不负责任,他的一生将碌碌无为、一事无成,于国于民均没有任何贡献。

真理再向前跨越一步,就变成了谬误。渴 见 水译文:渴 见 水 过去有个人,愚蠢没有智慧,口渴极了,想要马上喝水,看见由热气流升腾经阳光折射而成的幻影,就以为是水,立即追赶直到印度河。到达印度河之后,面对着河水却不喝。别人对他说:“你因为口渴寻找水,现在到了有水的地方,为什么不喝呢?”愚人回答说:“如果可以喝尽这些水,那我就喝。但这里的水太多了,都不可能喝尽,所以我不喝。”当时众人听了这些话,都大声地嗤笑他。内容解析这个故事原来比喻:有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,不近情理.

以为佛教戒律很宽泛、很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!寓 意重要的是做好眼前的事,踏踏实实,一步一个脚印。

在现实生活中,这确实是人惯常的心理。觉得太难了,就干脆不做,浅尝辄止。哪知道渴了就喝,能喝多少是多少,没有人要求你全部喝完。

可以制定长远的目标,但切不可因为目标太远而放弃一切努力。入海取沉水 译文:入海取沉水 从前有位长者的儿子,到海里打捞沉香。经过一年,才打捞了一车,把它运回了家。他把沉香运到市场上去卖,由于价格昂贵,一直没有人买。经过了许多天,也不能卖出去。心里感到很厌烦,十分苦恼。看见别人卖木炭,经常能够很快就卖出去,于是就产生了一个想法:不如把沉香烧成木炭,可以很快就卖出去。于是就把沉香烧成了木炭,到市场上去卖,结果只卖了不到半车木炭的价钱。 内容解析为了很快卖掉货物,将经过一年辛苦打捞得到的珍贵香料,烧成木炭卖掉,使珍贵稀少的东西变成了廉价普通的东西。

原因在于心情急躁,缺乏恒心和耐心,从而失去了理性的价值判断。这故事原来比喻:

要修佛果,不能怕难而生退却之心。

如果见异思迁,或者退求小果,结果自失大利,犹如沉香烧成炭卖一样,是非常可惜的。寓 意凡事如果急于求成,可能会导致“事倍功半”的效果。尝庵婆罗果译文:尝庵婆罗果 ?从前有位长者,派人拿钱到别人的园子里去买庵婆罗果来吃。他吩咐说:“质量好、味道甜美的果子,你就买回来。”于是那个人就拿着钱去买。园子的主人说:“我这树上结的果子,都很好,没有一个不好的。你只要尝一个,就知道了。”买果子的人说:“我现在应该一一品尝,然后才买,如果只是尝一个,怎么能知道个个都很好呢?”接着他取来果子,每个都尝了一下,才拿着回了家。长者见了,厌恶得吃不下,于是全都扔了。

内容解析?故事中的那个人用“品尝一果,怎知它果甜美”的思路,去“尽尝它果”,导致“一切都弃”的结果。

这原本是用来比喻:

对待佛家的教理,不知道类推,认为只有自己一一亲身体验,才能相信,最终只能导致什么也得不到。寓 意做事要善于从个别中发现和认识一般。

不可能事事都要亲身经历后才能得到真知。诈言马死译文:诈言马死 从前有个人,骑着一匹黑马进入阵地攻击敌人。由于害怕,不能战斗。就用血涂在脸上,装死躺在死人堆里。他所骑的马也被别人夺去了。士兵们撤离战场后,他想回家,就割了别人所骑白马的一截马尾。回家后,有人问他:“你骑的马,现在在哪里?为什么不骑呢?”他回答说:“我的马已经死了,只好带着它的尾巴回来。”旁边的人听后说:“你的马本来是黑的,尾巴怎么变成白的了?”他无话可说,被人们所嘲笑。内容解析这个故事原本比喻:

自称善良好心,不吃酒肉,却杀害各种生灵,制造各种痛苦毒害,虚假地自称善良,实际上暗地里无恶不作,这就像那位谎称马死的愚人。寓 意故事中的那位骑士,因为内心的恐惧,不能参加战斗,只好装死以求保命,这种掩饰自己内心懦弱,保护自身的行为,有时候是难以避免,也是可以理解的,但是危难过后,还要沽名钓誉,那就不应该了。

抨击了欺诈的人心,指出在社会生活中,存在着手持佛珠,却心存伪诈之人。驼瓮俱失译文:驼瓮俱失 从前有一个人,先是在瓮里盛着谷子。骆驼把头探进瓮中吃谷子,结果出不来了,使他感到很烦恼。有一个老人过来告诉他说:“你不要愁,我教你一个可以让骆驼出来的办法。你听我的话,一定很快就可以出来。你应该把骆驼的头砍下来,骆驼自然就出来了。”于是就听了他的话,用刀把骆驼的头砍了下来。杀死骆驼之后,又打破了瓮。这样愚蠢的人,被人们所嘲笑。内容解析骆驼的头插进了瓮中出不来,要拯救骆驼,势必要打破瓮,

而要保全瓮,势必要搭上骆驼,二者必居其一,顾此必然失彼。

故事中的人却采取了一个愚蠢的办法,结果两者俱失。

佛教善于将生活现象上升为对人生的理解,这个故事用意不在于指出解决骆驼入瓮办法的愚蠢。寓 意而是通过驼瓮俱失的事实,

比喻

由于违反了禁条,使自己的智慧之路和自我修养都丧失了。现实意义这样的事情,现实生活中自然不会出现,但我们也常常面临这种类似的两难局面,由于处理不当,结果也就两者俱失了。第三课时教学要点

1、简单了解课文之外的佛理故事和来自佛典的成语、格言;

2、探究佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用。很多佛理故事,都是用简单的生活细节来点醒世人佛理小故事——求人不如求己 一人去寺庙参拜观音菩萨,几叩首后,这人突然发现身边一人也在参拜,且模样与供台上的观音菩萨一模一样。此人大惑不解,轻声问道:“您是观音菩萨吗?”那人答:“是。”此人更加迷惑,又问:“那您自己为什么还要参拜呢?”观音菩萨答:“因为我知道,求人不如求己。”

佛理小故事——礼物 一位禅师在旅途中,碰到一个不喜欢他的人。连续好几天,那人用尽各种方法污蔑他。

最后,禅师转身问那人:“若有人送你一份礼物,但你拒绝接受,那么这份礼物属于谁呢?”

那人回答:“属于原本送礼的那个人。”

禅师笑着说:“没错。若我不接受你的谩骂,那你就是在骂自己。”佛理小故事——放不下 老和尚跟小和尚下山化缘,走到河边,见一个姑娘正发愁没法过河。老和尚对姑娘说,我把你背过去吧。于是就把姑娘背过了河。

小和尚惊得瞠目结舌,又不敢问。这样又走了二十里路,实在忍不住了,就问老和尚说,师父啊,我们是出家人,你怎么能背着那个姑娘过河呢?

老和尚淡淡地告诉他,你看我把她背过河就放下了,你怎么背了二十里地还没放下?

弟子问佛祖:“您所说的极乐世界,我看不见,怎么能够相信呢?”

佛祖把弟子带进一间漆黑的屋子,告诉他:“墙角有一把锤子。”

弟子不管是瞪大眼睛,还是眯成小眼,仍然伸手不见五指,只好说我看不见。

佛祖点燃了一支蜡烛,墙角果然有一把锤子。

你看不见的,就不存在吗?佛理小故事——悟性如光佛理小故事——送一轮明月

一位在山中修行的禅师,有一天夜里,趁着皎洁的月光,他在林间的小路上散完步后回到自己住的茅屋时,正碰上个小偷光顾,他怕惊动小偷,一直站门口等候他……

小偷找不到值钱的东西,返身离去时遇见了禅师,正感到惊慌的时候,禅师说:“你走老远的山路来探望我,总不能让你空手而回呀!”说着脱下了身上的外衣,说道:“夜里凉,你带着这件衣服走吧。”

说完,禅师就把衣服披在小偷身上,小偷不知所措,低着头溜走了。

禅师看着小偷的背影,感慨地说:“可怜的人呀,但愿我能送一轮明月给你!”

第二天,温暖的阳光融融地洒照着茅屋,禅师推开门,睁眼便看到昨晚披在小偷身上的那件外衣被整齐地叠放在门口。禅师非常高兴,喃喃地说道:“我终于送了他一轮明月……” 佛理小故事——修佛

一人去深山中的寺庙找禅师问道。

禅师问:“你到这儿来是干什么的?”

那人说:“我是来修佛的。”

禅师答:“佛没坏,不用修,先修自己。” 本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”成语与佛典自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指的是:自己造下的业因,应该由自己承担后果。自欺欺人:出自《石门文字禅》:“古盖吾法中罪人,而自以能嗣云门,其自欺欺人之状,不穷而自露。”意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。成语与佛典闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。

?

皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛佗的教导,并照着去做。还有些经书,如《维摩诘经》《法华经》《圆觉经》等也都有相同或类似的结尾。

?

拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。神通广大:佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。“神通广大”用来形容佛的法力广大无边。

?

引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。

?鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。本义是说,佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。

?

解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁弄出来的事情,谁惹出来的麻烦,仍须由谁解决。成语与佛典禅语智慧 人之所以痛苦,在于追求错误的东西。

如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。

你永远要感谢给你逆境的众生。

根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗?

当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放手,你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已。

每一种创伤,都是一种成熟。 格言警句:

“不得说长道短”

“宁可清贫自乐,不做浊富多忧”

“心不负人,面无惭色”

“但知行好事,莫要问前程”

“救人一命,胜造七级浮屠”宗教思想的两面性如果你面对种种烦恼无法自拔,读一点禅语,参一参机锋,会帮助你进入一个快乐无忧的境界,促使你的心灵变得洒脱、旷达。但结合现实生活来理解,佛教思想是否也有消极的一面?请大家自由发表见解。

佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用1、选做题

2、古诗鉴赏

3、现代文学作品阅读

4、写作从宋朝之后,苏东坡的许多诗词,被许多禅师视为悟后境界的作品,例如有名《琴诗》——?

???若言声在琴匣中,放在墙上何不鸣? 若言声在指头上,何不于君指上听?

???从禅理方面来说,诗人以琴声来解说禅理。诗人通过设问的方式,巧妙而形象地说明了是琴与指的结合,才产生了精美的琴声。一方面,不论是从单纯的琴来说,还是单纯的指来说,其都是一种客观存在,有其在就能发出琴声来,这就是“有”;但琴与指都是无法独自产生出美妙音乐来的,这就是“无”;另一方面,精妙绝伦的琴声却又是的的确确从琴和手指上发出来的,琴声是潜存于琴与指上的,这就是“有”。缺少了琴与指中的任何一个,也不能发出优美的琴身来,这又是“无”。正是这种“无中生有”、“有来自无”、“有无相生”、“有无结合”才会产生美妙无比的琴声来,从而揭示了“有”与“无”结合、“有”“无”统一才能生成万物的普遍道理。 ? ?

???

??? 琴声潜在于琴上,要靠指头点拨,即靠“有”的推动才能发出声来,但光有指头也无济于事,“有”必依赖“无”即潜在于琴身的音才可生出声。总之,有无相生是万物生成之本。 这首诗给我们以启示:不论是谁,要想事业上干出一番业绩来,除了客观上要有一定的条件作基础外,还需要自己在主观上的积极进取与努力奋斗,才可能创造出光明美好的人生。 ?东坡一生波澜起伏,在历经人生的沧桑之后,他的心性有了很大的转变,他在《自题金山画像》一诗中曾自我表明心志:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”这首诗在表达自己的“心”已不受任何外物的牵动,而自“身”的飘荡更是能随遇而安。而被常人视为是受苦的贬谪之地——黄州、惠州、儋州,却是他一生过得最丰富且快意的一段日子。苏东坡毕竟是慧根深植,在充满浮沉不定的一生中,他始终能潇洒面对,也正因为如此的性格,使得他的诗词文中,总具有明朗空灵的自然之气,这或许是东坡再一次乘愿下世渡众的另一段因缘吧!

请从佛理故事、与佛理有关的格言警句中任选一条,自选角度,写一篇不少于800字的议论文。作业:

坛经

百喻经教学目标1、了解佛教在中国的流传以及对中国社会的影响。

2、 积累常用的文言词语, 了解《坛经》和《百喻经》的语言特色。

3、了解禅宗的思想,合作探究佛教的智慧,批判地继承佛教思想对于现代社会人生的启示意义。

4、探究佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用。

教学思路学习了解

合作探究

拓展应用第一课时教学要点

1、了解佛教在中国的流传及对中国社会的影响;

2、了解禅宗的思想;

3、简单分析《慧能受法》和《南能北秀》。★佛教:世界三大宗教之一 由公元前6---前5世纪古印

度的迦毗罗卫国(今尼泊尔境

内)王子所创,他的名字是悉

达多,他的姓是乔达摩。因为

他属于释迦族,人们又称他为

释迦牟尼,意思是释迦族的圣

人。广泛流传于亚洲的许多国

家。东汉时自西向东传入我

国。佛教与基督教、伊斯兰教

并称为世界三大宗教。佛教在中国的流传和发展佛教是在东汉明帝时开始传入中国的,在三国两晋开始逐渐流传开来。隋唐时期,政治统一,经济繁荣,国际文化交流活跃,佛教发展为许多新的宗派,并结合中国人自己的文化传统,创造性地确立了最具中国特色的佛教宗派——禅宗。佛教宗派:佛教(印度)汉传佛教

(中国内地)藏传佛教

(西藏)南传佛教

(云南、泰国、

缅甸、柬埔寨)小乘佛教大乘佛教俱舍宗成实宗三论宗(法性宗)法相宗(唯识宗)华严宗天台宗禅 宗净土宗律 宗密 宗中土禅宗六代祖师:

初祖:菩提达摩

二祖:慧可

三祖:僧璨

四祖:道信

五祖:弘忍

六祖:慧能 中国佛教有四大名

山,是四大菩萨教化众

生的道场,代表中国佛

教的特质。 普陀山观世音菩萨代表

佛教的慈悲(爱心),九华

山地藏菩萨代表大愿(孝

道),五台山文殊菩萨代表

大智(理性),峨嵋山普贤

菩萨代表大行(落实),所

以这四位菩萨在中国佛界的

地位非常崇高,纵然不是在

这四大名山,一般比较大的

道场也都会供奉这四大菩

萨。 佛教对中国文化的影响 佛教哲学丰富和发展了中国古代哲学,影响和改变了中国古代哲学的发展历程。

宋明理学的产生直接受佛教影响

陆九渊:“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。”民主思想启蒙运动者谭嗣同、康有为等,以佛教的慈悲、平等、无常、无我等思想作为他们的斗争武器。

佛教对中国文学的影响 音韵学上四声的发现,来源于伴随着佛教传入的声明论,推动了唐代以来格律诗新体裁的开创。

带来了浪漫主义的绮丽想象,极大地推动了中国浪漫主义文学的发展。

为中国文学提供了新的故事情节和思想内容。如:《西游记》

佛教的“因果报应”、“世事无常”等观念对古典小说和诗歌的思想内容有很大影响。佛教对中国语言的影响佛教的传播,在汉语词汇系统中留下了极其丰厚的文化积淀,丰富了我们的汉语词汇。

歇后语:泥菩萨过河——自身难保

丈二和尚——摸不着头脑

做一天和尚撞一天钟

成语:

成语与佛典大千世界:出自《起世经》和《长阿含经》。“世界”,本是一个佛教名词,指的是无穷无尽的时间(世)和广袤无垠的空间(界)。天女散花:《维摩诘经》记载,天女受如来佛的派遣,前去检验诸菩萨和弟子们的道行,将满篮鲜花自空中倾下,落向正在参禅的众人身上。道行够的就会从身上坠落,唯有道行不够的才会附着在身上不下坠。水涨船高:出自《五灯会元》:“十五日前,水涨船高。”禅宗认为,“烦恼是功德之体”,烦恼越多,心的觉醒就越深刻,就像水位上升,船身也会随之升高一样。这是个带有朴素的辩证法的观点。“水涨船高”最初就是用来说明这个道理。佛教宗派:佛教(印度)汉传佛教

(中国内地)藏传佛教

(西藏)南传佛教

(云南、泰国、

缅甸、柬埔寨)小乘佛教大乘佛教俱舍宗成实宗三论宗(法性宗)法相宗(唯识宗)华严宗天台宗禅 宗净土宗律 宗密 宗中土禅宗六代祖师:

初祖:菩提达摩

二祖:慧可

三祖:僧璨

四祖:道信

五祖:弘忍

六祖:慧能慧能与禅宗关于禅宗

禅宗是具有中国特色的佛教流派,不是延续印度已有教派,而是完全中国化的佛教,建立了自己的宗经,标榜自己独特的修持方式。它公开宣称以六祖慧能的言教为经,并以开坛立宗的形式名之为《坛经》,这是第一部由中国人自己创作的、被公开而持久地称为“经”的佛教著作。禅“禅”是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态。这是一种修行的方式,禅宗即得名于此。禅宗的思想——佛性本有 佛性本有:禅宗认为佛性是众生本来就具有的,凡人和圣人的区别就在于是否悟到了它。佛在心中,自心即是佛。

禅宗以自我的“心佛”,取代了对任何外部的崇拜。此“心佛”,便是“父母未生之时”的那个“真我”“本心”。“本心”人人具足,凡夫不减,圣人不增。只要能自悟“本心”,人人都可以成佛。所以海会如新禅师说:“不要舍弃自己而去听别人的。”“不要认为“别人家的东西是好东西,宝贝都在别人那里”。玄讷禅师对向他求法的僧人说:“你已丢了半年粮。”那僧问:“为什么?”玄讷说:“只为图人一斗米。”道虔禅师的话更发人深省:“一座大山缺少一撮土吗?”我们常常只见别人一撮土,却看不见自己一座山。禅宗的思想——无住生心无住生心:在没有执著的情况下,保持心的圆融无滞,自然流转,将参禅活动与禅者的日常生活联系起来,强调在一切时间,在行住坐卧中,去体会禅的境界。

禅宗,并不像佛教其他宗派那样热衷于烧香拜佛,一般也不念经。禅师们的习禅修道,和世俗人的日常生活,实在没有什么两样。在大珠慧海禅师看来,修道用功,无非是“饥了就吃饭,困了就睡觉”。行住坐卧,都可以体现出道,纵横自在,都可以领悟到法。南泉禅师说得更明白:“平常心是道。”禅宗的思想——顿悟法门顿悟法门:从众生到佛的转化只在一念之间,转化的形式就是“悟”。由于人心本来具备佛性,只是被妄念隐覆,一旦妄念俱灭,就会顿见自心。禅宗的思想——不立文字,以心传心以心传心:是学禅者对禅法的内心自悟。把握禅理不拘于文字,修习禅性不拘于形式,重点是“修心”,关键在于知道“心即是佛”。并且想要认识到这一点,只能自己去体悟,亦即靠自己去直觉,用语言文字是传达不了的。

禅宗六祖慧能经常在月夜向他的弟子传法。

有一次,一个弟子问慧能:听说师父并不识字,为什么又能和别人讲经论道呢?

慧能并不直接回答,只是伸出一只手,用食指指向天空。

众弟子循着师父的手指望去,一轮明月当空照耀。

大家回过头来望着师父的手指,不解其意?

慧能淡淡地说:手指可以指出月亮的方向,但是手指并不是月亮,看月亮也不一定要通过手指。 慧能(638~713)中国禅宗第六代祖师。 俗姓卢,出生在广东新州,生活、传

法于广东。他在禅宗五祖弘忍门下学佛。

慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中

国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派

禅学不同,它是佛教内部的一次革新。禅

宗的根本特点是强调精神的领悟,提倡单

刀直入的“顿悟”,它自称是“教外别

传”。其经典便是《坛经》。慧能家境贫寒,三岁丧父,迁居南海。稍长,卖柴养母。因听人诵读《金刚经》有悟,决心学佛出家。慧能于公元672年到湖北黄梅参拜弘忍大师学法。慧能初见弘忍,弘忍便问他﹕「你是那里人?来这里求取什么?」慧能回答﹕「弟子世岭南人,来到这里不求其它,只求「作佛」。」弘忍听了仍随口说﹕「你世岭南人,哪里能「作佛」!」慧能回答﹕「人有南北之分,「佛性」并无南北之分。」这才使弘忍微微吃惊。慧能的回答使弘忍不便回绝,就安排他随众劳动,在碓房舂米。慧能乐于从命,终日舂米,干得欢快。当时弘忍的徒众有700人。 在慧能入寺八个月之后,弘忍命各人呈上一首偈语,这实际上是一场考试,他要选择继承人。但慧能没资格参加,因为他只是乾杂事的。神秀是众僧中的的上座和尚,他在半夜三更时分,独自掌灯,在佛堂的南廊写下一偈﹕「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使有尘埃。」清晨时,弘忍见到此偈后漠然不语,慧能闻声来到廊下,他要求也做一偈,得到许可,于是他高声念道﹕「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。」弘忍看中的是慧能,就叫他退下,第二天弘忍把慧能给叫去,为慧能讲经又把世代相传的法衣交给他正式传他为禅宗六祖,并为他的安全着想,亲自送他到江州的渡口,吩咐他非要到必要的时机,不要把自己是禅宗六祖的身份讲出来,免得有禅宗的僧人来争夺。唐玄宗先天二年(公元713年),慧能圆寂于家乡新兴县的国恩寺,享年76岁。次年六祖真身迁回曹溪,供奉在灵照塔中。慧能在生前就深得朝迁的恩宠,唐万岁通天元年(公元696年),女皇武则天曾为“表朕之精诚”,特地遣中书舍人给慧能赐送水晶钵盂,磨衲袈裟、白毡等礼物,其诏书对慧能表达了十分尊崇的心情:“恨不赵陪下位,侧奉聆音,倾求出离之源,高步妙峰之顶。”慧能去世后,更是名位加身。唐宪宗追谥慧能为“大鉴禅师”,宋太宗又加谥为“大鉴真空禅师”,仁宗再加谥为“大鉴真空普觉禅师”,最后神宗再加谥为“大鉴真空普觉圆明禅师。”王维、柳宗元、刘禹锡等文学大家都先后为慧能撰写过长篇碑文,以记述他的事迹。

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖大师

法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠

能说,弟子法海集录。《坛经》大致由三部分组成: 第一部分为序。主要叙述了慧能于大

梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这

部分经文约占全书的三分之二,集中阐述

了慧能独创性的祖宗学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前

对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情。

经文还描述了慧能去世后的情景,并以此

作为全经的结束。译文:慧能受法五祖弘忍和尚夜里到了三更天的时候,把慧能召唤到佛堂里,为他解说《金刚经》。慧能一经传授,顿时就领悟了佛法。当天夜里接受训导,别人都不知道。于是弘忍和尚就把顿悟的法门和本门的信物袈裟传给了慧能:“你就是六代祖师了,这件袈裟就是信物,要代代传下去;本门修行要‘以心传心’,应当引导弟子自己领悟。”弘忍又说:“慧能!自古传授法器,都是很危险的事情,就像生命悬在发丝上一样!如果你在这里停留,有人就会害你,你应该即刻就离开这里。”译文:南能北秀世人都流传着“南能北秀”的说法,却未能知道根本的缘由。神秀禅师,在南荆府当阳县玉泉寺担任住持修行;慧能大师,在邵州城东三十五里的曹溪山修行。佛法均属一个宗派,因为传人居住一南一北,所以就有南北流派。为什么又有渐悟和顿悟的区别?佛法只有一种,人领悟佛法有慢有快,领悟慢的,就采用渐悟的方法,领悟快的,就采用顿悟的方法。佛法本身没有顿和渐的区别,但是因为人的根器有迟钝和敏捷的区别,所以才有了渐、顿之称。《慧能受法》这

段文字说的是慧

能受衣法时的情

景和弘忍的教诲《南能北秀》这

段文字是对“南

能北秀”一说提

出自己的看法行事谨慎,

办事稳妥。语重心长,

寄寓厚望。关心弟子,

谋事周全慧能:顿悟

直指人心神秀:渐悟

循序渐进语言特征:一是语言质

朴简洁,不

尚浮华。二是善于运

用比喻。第二课时教学要点

以《〈百喻经〉六则》为例,合作探究佛教智慧的现实意义。 《百喻经》全称《百句譬喻经》,是用寓言以申教

诫的一部著作。是古天竺高僧伽斯那撰,南朝萧齐天空

三藏法师求那毗地译。《百喻经》称“百喻”,就是指有一百篇譬喻故事,但原经真正的譬

喻故事只有九十八篇;之所以称之为

“百”,有两种说法,一就整数而

言,二是加上卷首引言和卷尾侮颂共

为百则。《百喻经》全文两万余字,

结构形式单一,每篇都采用两步式,

第一步是讲故事,是引子,第二步是

比喻,阐述一个佛学义理。它从梵文

译成汉文,距今已经有一千五百多年

的历史。此经一经流传,就受到阅读

者的欢迎。 愚人食盐译文:愚人食盐 从前有个愚人,到别人家里做客。主人请他吃饭,他嫌饭菜淡而无味。主人听说后,就为他加了一些盐。加盐之后,味道鲜美,于是自言自语说:“之所以饭菜变得鲜美了,是因为盐的原因,很少的一点尚且如此,更何况再多一些呢。”愚人没有什么智慧,于是就空口吃盐。吃完后觉得味道很差,反倒遭受了痛苦。内容解析这故事原来说的是:修行人适当地节制饮食,少欲知足,是对于身体和修行都有好处的。

但 “外道” 矫枉过正,对修行却没有一点儿益处。

那种做法和笨人吃盐一样,是可笑而愚蠢的举动。寓 意恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面。

比如:

做事淡泊名利固然无妨,但如工作、生活不负责任,他的一生将碌碌无为、一事无成,于国于民均没有任何贡献。

真理再向前跨越一步,就变成了谬误。渴 见 水译文:渴 见 水 过去有个人,愚蠢没有智慧,口渴极了,想要马上喝水,看见由热气流升腾经阳光折射而成的幻影,就以为是水,立即追赶直到印度河。到达印度河之后,面对着河水却不喝。别人对他说:“你因为口渴寻找水,现在到了有水的地方,为什么不喝呢?”愚人回答说:“如果可以喝尽这些水,那我就喝。但这里的水太多了,都不可能喝尽,所以我不喝。”当时众人听了这些话,都大声地嗤笑他。内容解析这个故事原来比喻:有些人强词夺理地坚持着怪僻的见解,不近情理.

以为佛教戒律很宽泛、很严格,一时不能全部接受,索性舍弃不受,最终没有得道的希望,可怜可笑!寓 意重要的是做好眼前的事,踏踏实实,一步一个脚印。

在现实生活中,这确实是人惯常的心理。觉得太难了,就干脆不做,浅尝辄止。哪知道渴了就喝,能喝多少是多少,没有人要求你全部喝完。

可以制定长远的目标,但切不可因为目标太远而放弃一切努力。入海取沉水 译文:入海取沉水 从前有位长者的儿子,到海里打捞沉香。经过一年,才打捞了一车,把它运回了家。他把沉香运到市场上去卖,由于价格昂贵,一直没有人买。经过了许多天,也不能卖出去。心里感到很厌烦,十分苦恼。看见别人卖木炭,经常能够很快就卖出去,于是就产生了一个想法:不如把沉香烧成木炭,可以很快就卖出去。于是就把沉香烧成了木炭,到市场上去卖,结果只卖了不到半车木炭的价钱。 内容解析为了很快卖掉货物,将经过一年辛苦打捞得到的珍贵香料,烧成木炭卖掉,使珍贵稀少的东西变成了廉价普通的东西。

原因在于心情急躁,缺乏恒心和耐心,从而失去了理性的价值判断。这故事原来比喻:

要修佛果,不能怕难而生退却之心。

如果见异思迁,或者退求小果,结果自失大利,犹如沉香烧成炭卖一样,是非常可惜的。寓 意凡事如果急于求成,可能会导致“事倍功半”的效果。尝庵婆罗果译文:尝庵婆罗果 ?从前有位长者,派人拿钱到别人的园子里去买庵婆罗果来吃。他吩咐说:“质量好、味道甜美的果子,你就买回来。”于是那个人就拿着钱去买。园子的主人说:“我这树上结的果子,都很好,没有一个不好的。你只要尝一个,就知道了。”买果子的人说:“我现在应该一一品尝,然后才买,如果只是尝一个,怎么能知道个个都很好呢?”接着他取来果子,每个都尝了一下,才拿着回了家。长者见了,厌恶得吃不下,于是全都扔了。

内容解析?故事中的那个人用“品尝一果,怎知它果甜美”的思路,去“尽尝它果”,导致“一切都弃”的结果。

这原本是用来比喻:

对待佛家的教理,不知道类推,认为只有自己一一亲身体验,才能相信,最终只能导致什么也得不到。寓 意做事要善于从个别中发现和认识一般。

不可能事事都要亲身经历后才能得到真知。诈言马死译文:诈言马死 从前有个人,骑着一匹黑马进入阵地攻击敌人。由于害怕,不能战斗。就用血涂在脸上,装死躺在死人堆里。他所骑的马也被别人夺去了。士兵们撤离战场后,他想回家,就割了别人所骑白马的一截马尾。回家后,有人问他:“你骑的马,现在在哪里?为什么不骑呢?”他回答说:“我的马已经死了,只好带着它的尾巴回来。”旁边的人听后说:“你的马本来是黑的,尾巴怎么变成白的了?”他无话可说,被人们所嘲笑。内容解析这个故事原本比喻:

自称善良好心,不吃酒肉,却杀害各种生灵,制造各种痛苦毒害,虚假地自称善良,实际上暗地里无恶不作,这就像那位谎称马死的愚人。寓 意故事中的那位骑士,因为内心的恐惧,不能参加战斗,只好装死以求保命,这种掩饰自己内心懦弱,保护自身的行为,有时候是难以避免,也是可以理解的,但是危难过后,还要沽名钓誉,那就不应该了。

抨击了欺诈的人心,指出在社会生活中,存在着手持佛珠,却心存伪诈之人。驼瓮俱失译文:驼瓮俱失 从前有一个人,先是在瓮里盛着谷子。骆驼把头探进瓮中吃谷子,结果出不来了,使他感到很烦恼。有一个老人过来告诉他说:“你不要愁,我教你一个可以让骆驼出来的办法。你听我的话,一定很快就可以出来。你应该把骆驼的头砍下来,骆驼自然就出来了。”于是就听了他的话,用刀把骆驼的头砍了下来。杀死骆驼之后,又打破了瓮。这样愚蠢的人,被人们所嘲笑。内容解析骆驼的头插进了瓮中出不来,要拯救骆驼,势必要打破瓮,

而要保全瓮,势必要搭上骆驼,二者必居其一,顾此必然失彼。

故事中的人却采取了一个愚蠢的办法,结果两者俱失。

佛教善于将生活现象上升为对人生的理解,这个故事用意不在于指出解决骆驼入瓮办法的愚蠢。寓 意而是通过驼瓮俱失的事实,

比喻

由于违反了禁条,使自己的智慧之路和自我修养都丧失了。现实意义这样的事情,现实生活中自然不会出现,但我们也常常面临这种类似的两难局面,由于处理不当,结果也就两者俱失了。第三课时教学要点

1、简单了解课文之外的佛理故事和来自佛典的成语、格言;

2、探究佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用。很多佛理故事,都是用简单的生活细节来点醒世人佛理小故事——求人不如求己 一人去寺庙参拜观音菩萨,几叩首后,这人突然发现身边一人也在参拜,且模样与供台上的观音菩萨一模一样。此人大惑不解,轻声问道:“您是观音菩萨吗?”那人答:“是。”此人更加迷惑,又问:“那您自己为什么还要参拜呢?”观音菩萨答:“因为我知道,求人不如求己。”

佛理小故事——礼物 一位禅师在旅途中,碰到一个不喜欢他的人。连续好几天,那人用尽各种方法污蔑他。

最后,禅师转身问那人:“若有人送你一份礼物,但你拒绝接受,那么这份礼物属于谁呢?”

那人回答:“属于原本送礼的那个人。”

禅师笑着说:“没错。若我不接受你的谩骂,那你就是在骂自己。”佛理小故事——放不下 老和尚跟小和尚下山化缘,走到河边,见一个姑娘正发愁没法过河。老和尚对姑娘说,我把你背过去吧。于是就把姑娘背过了河。

小和尚惊得瞠目结舌,又不敢问。这样又走了二十里路,实在忍不住了,就问老和尚说,师父啊,我们是出家人,你怎么能背着那个姑娘过河呢?

老和尚淡淡地告诉他,你看我把她背过河就放下了,你怎么背了二十里地还没放下?

弟子问佛祖:“您所说的极乐世界,我看不见,怎么能够相信呢?”

佛祖把弟子带进一间漆黑的屋子,告诉他:“墙角有一把锤子。”

弟子不管是瞪大眼睛,还是眯成小眼,仍然伸手不见五指,只好说我看不见。

佛祖点燃了一支蜡烛,墙角果然有一把锤子。

你看不见的,就不存在吗?佛理小故事——悟性如光佛理小故事——送一轮明月

一位在山中修行的禅师,有一天夜里,趁着皎洁的月光,他在林间的小路上散完步后回到自己住的茅屋时,正碰上个小偷光顾,他怕惊动小偷,一直站门口等候他……

小偷找不到值钱的东西,返身离去时遇见了禅师,正感到惊慌的时候,禅师说:“你走老远的山路来探望我,总不能让你空手而回呀!”说着脱下了身上的外衣,说道:“夜里凉,你带着这件衣服走吧。”

说完,禅师就把衣服披在小偷身上,小偷不知所措,低着头溜走了。

禅师看着小偷的背影,感慨地说:“可怜的人呀,但愿我能送一轮明月给你!”

第二天,温暖的阳光融融地洒照着茅屋,禅师推开门,睁眼便看到昨晚披在小偷身上的那件外衣被整齐地叠放在门口。禅师非常高兴,喃喃地说道:“我终于送了他一轮明月……” 佛理小故事——修佛

一人去深山中的寺庙找禅师问道。

禅师问:“你到这儿来是干什么的?”

那人说:“我是来修佛的。”

禅师答:“佛没坏,不用修,先修自己。” 本来面目:出自《坛经》。原指内心纯真的自性,后来用来表示事物原来的样子。头头是道:这是一个禅宗用语,表示“道”无所不在。语出《续传灯录》:“头头皆是道,法法本圆成。”成语与佛典自作自受:出自《太子成道经》:“自作业时应自受。”指的是:自己造下的业因,应该由自己承担后果。自欺欺人:出自《石门文字禅》:“古盖吾法中罪人,而自以能嗣云门,其自欺欺人之状,不穷而自露。”意思是,从前有个违犯了佛法的人,却自以为能够承继云门大师的衣钵,他那种既欺骗自己又欺骗别人的样子,不用去描述就已经全部显示出来了。同床异梦:出自《古尊宿语录》:“同床共被,梦各不同。”比喻一起生活或者共事,却各有各的打算。成语与佛典闭门造车:出自《祖堂集》:“闭门造车,出门合辙。”意思是,虽然关起门来造车,但是由于按照统一的规格制作,使用时自然和道路上的车辙相合;由于义理一致,今天的修行者自然会和古代的圣贤相应。

?

皆大欢喜:出自《金刚经》结尾:“闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。”意思是听佛讲完了这部佛经后,大家都非常高兴,诚心实意地接受了佛佗的教导,并照着去做。还有些经书,如《维摩诘经》《法华经》《圆觉经》等也都有相同或类似的结尾。

?

拖泥带水:出自《五灯会元》:“狮子翻身,拖泥带水。”这是禅宗僧人常用的一个譬喻,表示法力强大。神通广大:佛教宣称,释迦牟尼具有神秘莫测、无所不能的力量,这种力量叫做“神通力”。“神通广大”用来形容佛的法力广大无边。

?

引火烧身:出自《法苑珠林》。佛教宣称,罗汉成佛的时候,处理肉身的方法之一,是“自心出火烧身”。

?鹦鹉学舌:出自《景德传灯录》。本义是说,佛经传达的是佛的意思,不理解佛的意思只是诵读经文,就像鹦鹉学人说话一样。

?

解铃还须系铃人:出自《指月录》。比喻谁弄出来的事情,谁惹出来的麻烦,仍须由谁解决。成语与佛典禅语智慧 人之所以痛苦,在于追求错误的东西。

如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。

你永远要感谢给你逆境的众生。

根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗?

当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放手,你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已。

每一种创伤,都是一种成熟。 格言警句:

“不得说长道短”

“宁可清贫自乐,不做浊富多忧”

“心不负人,面无惭色”

“但知行好事,莫要问前程”

“救人一命,胜造七级浮屠”宗教思想的两面性如果你面对种种烦恼无法自拔,读一点禅语,参一参机锋,会帮助你进入一个快乐无忧的境界,促使你的心灵变得洒脱、旷达。但结合现实生活来理解,佛教思想是否也有消极的一面?请大家自由发表见解。

佛教智慧在我们当前的学习中的重要作用1、选做题

2、古诗鉴赏

3、现代文学作品阅读

4、写作从宋朝之后,苏东坡的许多诗词,被许多禅师视为悟后境界的作品,例如有名《琴诗》——?

???若言声在琴匣中,放在墙上何不鸣? 若言声在指头上,何不于君指上听?

???从禅理方面来说,诗人以琴声来解说禅理。诗人通过设问的方式,巧妙而形象地说明了是琴与指的结合,才产生了精美的琴声。一方面,不论是从单纯的琴来说,还是单纯的指来说,其都是一种客观存在,有其在就能发出琴声来,这就是“有”;但琴与指都是无法独自产生出美妙音乐来的,这就是“无”;另一方面,精妙绝伦的琴声却又是的的确确从琴和手指上发出来的,琴声是潜存于琴与指上的,这就是“有”。缺少了琴与指中的任何一个,也不能发出优美的琴身来,这又是“无”。正是这种“无中生有”、“有来自无”、“有无相生”、“有无结合”才会产生美妙无比的琴声来,从而揭示了“有”与“无”结合、“有”“无”统一才能生成万物的普遍道理。 ? ?

???

??? 琴声潜在于琴上,要靠指头点拨,即靠“有”的推动才能发出声来,但光有指头也无济于事,“有”必依赖“无”即潜在于琴身的音才可生出声。总之,有无相生是万物生成之本。 这首诗给我们以启示:不论是谁,要想事业上干出一番业绩来,除了客观上要有一定的条件作基础外,还需要自己在主观上的积极进取与努力奋斗,才可能创造出光明美好的人生。 ?东坡一生波澜起伏,在历经人生的沧桑之后,他的心性有了很大的转变,他在《自题金山画像》一诗中曾自我表明心志:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”这首诗在表达自己的“心”已不受任何外物的牵动,而自“身”的飘荡更是能随遇而安。而被常人视为是受苦的贬谪之地——黄州、惠州、儋州,却是他一生过得最丰富且快意的一段日子。苏东坡毕竟是慧根深植,在充满浮沉不定的一生中,他始终能潇洒面对,也正因为如此的性格,使得他的诗词文中,总具有明朗空灵的自然之气,这或许是东坡再一次乘愿下世渡众的另一段因缘吧!

请从佛理故事、与佛理有关的格言警句中任选一条,自选角度,写一篇不少于800字的议论文。作业:

同课章节目录