人教版(部编版)七年级历史下册第三单元第14课《明朝的统治》课件 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(部编版)七年级历史下册第三单元第14课《明朝的统治》课件 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-05-05 20:24:45 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。○ 性别:男 ○ 民族:汉 ○ 血型:?

○ 学历:无文凭,秀才举人进士统统的不是

○ 家庭出身:(至少三代)贫农 ○ 职业:皇帝

○ 主要经历:

1328——1352年 放牛,做和尚,主要工作讨饭、撞钟

1352——1368年 造反(这个猛)

1368——1398年 主要工作是做皇帝一、明朝的建立:材料:“堂堂大元,奸佞专权······官法滥,刑法重,黎民怨,人吃人,钞买钞,何曾见?····贼做官,官做贼,混贤愚,哀哉可怜”

——《醉太平小令》

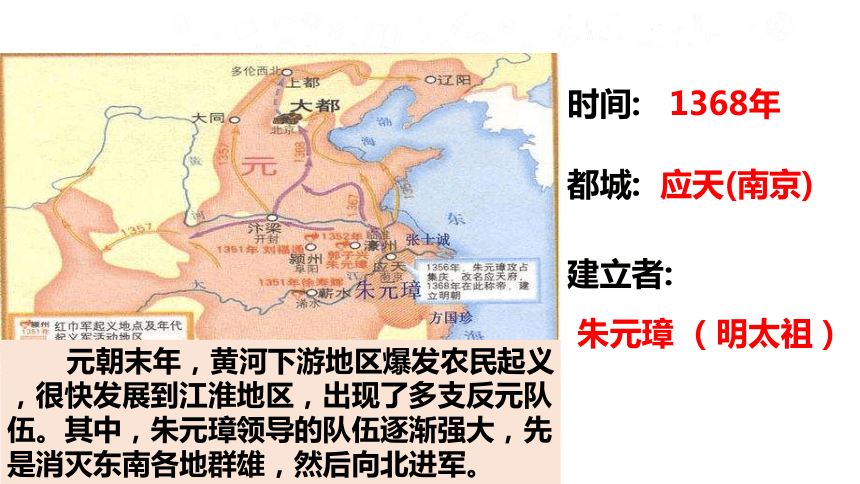

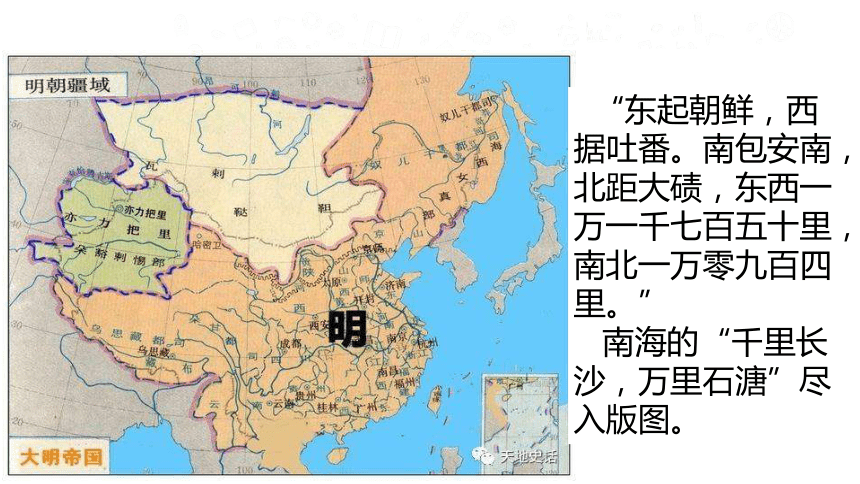

上述材料反映出元朝末年怎样的社会状况?元朝末年政治腐败,民不聊生,社会动荡。 元朝末年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。时间:1368年都城:应天(南京)建立者:朱元璋 (明太祖) “东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。”

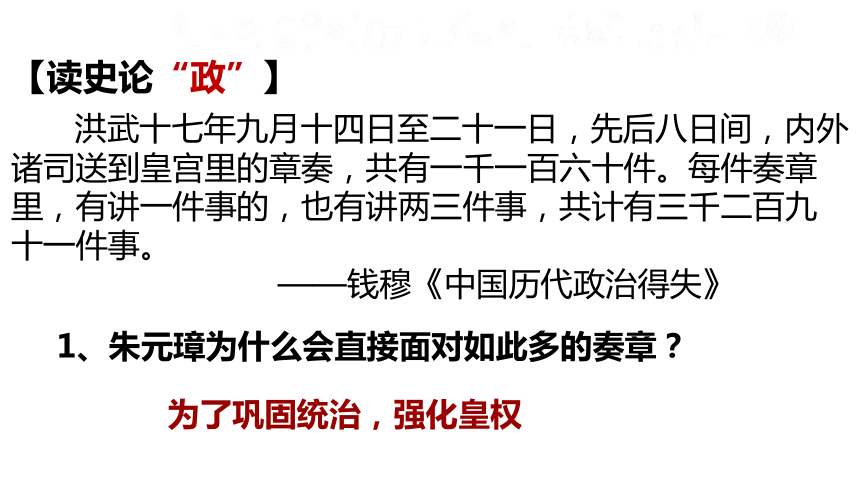

南海的“千里长沙,万里石溏”尽入版图。 洪武十七年九月十四日至二十一日,先后八日间,内外诸司送到皇宫里的章奏,共有一千一百六十件。每件奏章里,有讲一件事的,也有讲两三件事,共计有三千二百九十一件事。

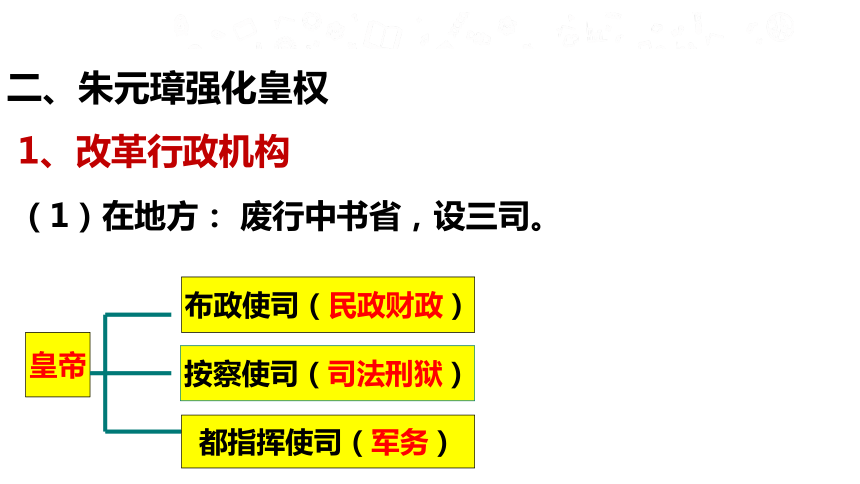

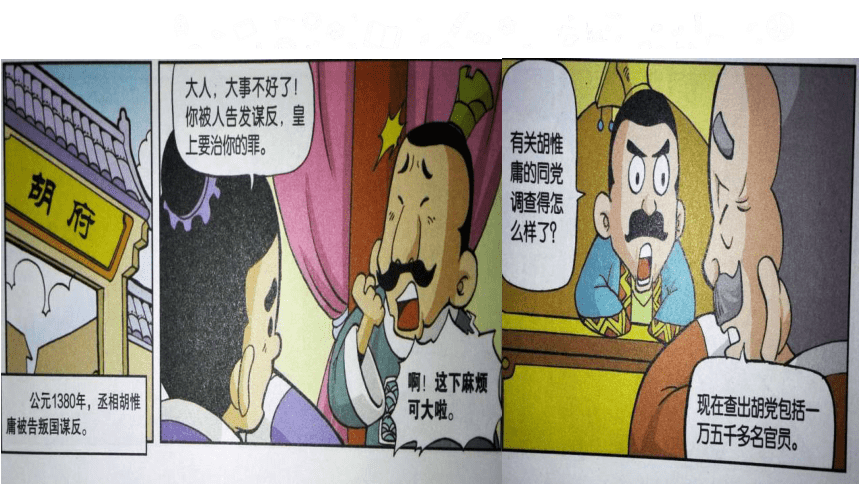

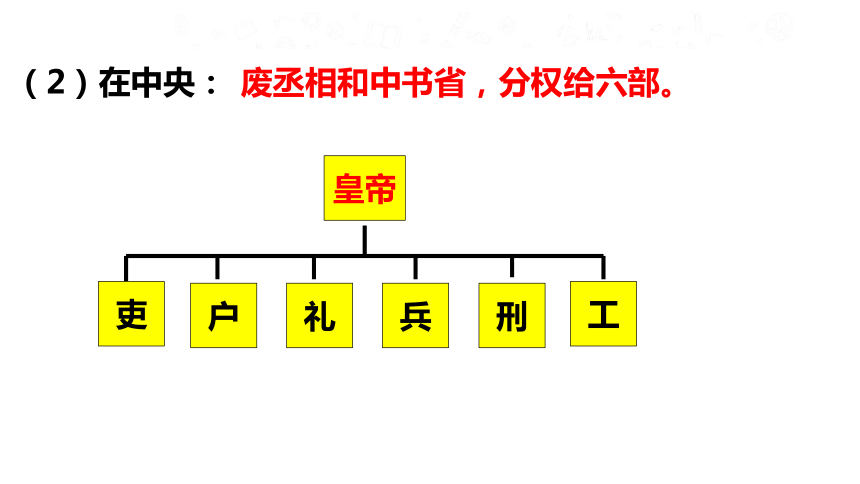

——钱穆《中国历代政治得失》1、朱元璋为什么会直接面对如此多的奏章?为了巩固统治,强化皇权【读史论“政”】二、朱元璋强化皇权1、改革行政机构(1)在地方:废行中书省,设三司。皇帝布政使司(民政财政)按察使司(司法刑狱)都指挥使司(军务)【微思考】朱元璋为什么杀胡惟庸?

相权威胁了皇权 以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

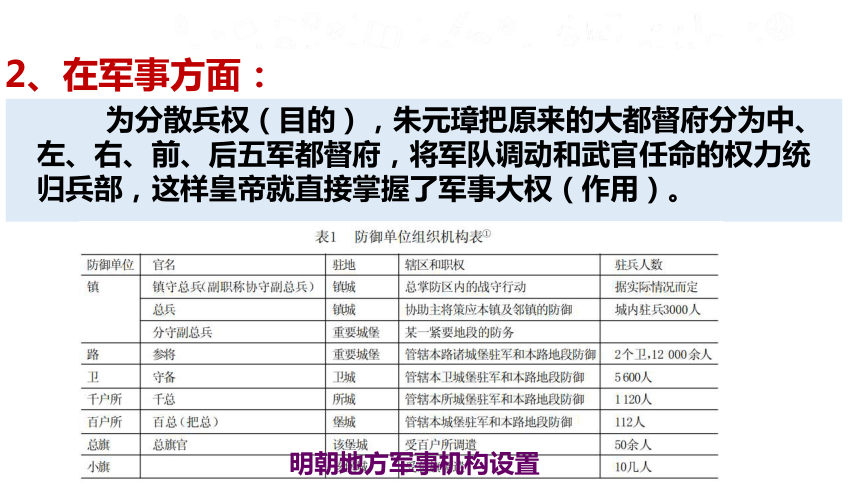

—朱元璋《皇明祖训》(2)在中央:废丞相和中书省,分权给六部。皇帝吏户兵刑工礼2、在军事方面: 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。明朝地方军事机构设置3、在监察方面:设特务机构——锦衣卫(朱元璋 )、

东 厂(明成祖)锦衣腰牌锦衣卫印东厂腰牌“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,及暮无事则相庆,以为又活一日。”

—《稗史汇编》皇帝

安然朝中坐,

却知天下事。特点:由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。朱元璋的烦恼百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

设立内阁(明成祖时期),协助皇帝处理政务四书五经4、改革科举制度(1).考试范围和答题标准

①背景:明朝提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。 (2)答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图)明末著名学者顾炎武:“八股之害等于焚书。而败坏人才,有甚于咸阳之郊”【合作讨论】明朝推行八股取士的影响?

顾炎武1、消极:①摧残人才,禁锢思想,使应试者成为皇帝旨意的顺从者材料二材料三读书人,最不济;烂时文,烂似泥···三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道“三通”“四史”是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?

——(清)徐大椿1.消极:②钳制了人们思想,抑制了人们的创造性思维。2.积极:使考试更加规范化。科举制的发展史1.隋朝创立以隋炀帝开设进士科为标志2.唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生3.宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位4.明清衰落实行八股取士,禁锢士人的思想【合作探究】明朝推行一系列强化皇权措施的影响皇权高度集中,君主专制主义大大加强。这些百姓餐桌上的“老熟人”,什么时候来到了中国?甘薯花 生马铃薯三、明朝经济的发展:1、农业 引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。2、手工业棉纺织业向北推进;

苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心。苏绣明嘉靖青花

花鸟纹梅瓶 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 图为北京城《皇都积胜图》

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。3、商业(1)全国性的商业城市——北京和南京(2)出现了大型商帮——晋商和徽商明朝的统治皇 帝地方中央明朝经济的发展人民知识分子

○ 学历:无文凭,秀才举人进士统统的不是

○ 家庭出身:(至少三代)贫农 ○ 职业:皇帝

○ 主要经历:

1328——1352年 放牛,做和尚,主要工作讨饭、撞钟

1352——1368年 造反(这个猛)

1368——1398年 主要工作是做皇帝一、明朝的建立:材料:“堂堂大元,奸佞专权······官法滥,刑法重,黎民怨,人吃人,钞买钞,何曾见?····贼做官,官做贼,混贤愚,哀哉可怜”

——《醉太平小令》

上述材料反映出元朝末年怎样的社会状况?元朝末年政治腐败,民不聊生,社会动荡。 元朝末年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。时间:1368年都城:应天(南京)建立者:朱元璋 (明太祖) “东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。”

南海的“千里长沙,万里石溏”尽入版图。 洪武十七年九月十四日至二十一日,先后八日间,内外诸司送到皇宫里的章奏,共有一千一百六十件。每件奏章里,有讲一件事的,也有讲两三件事,共计有三千二百九十一件事。

——钱穆《中国历代政治得失》1、朱元璋为什么会直接面对如此多的奏章?为了巩固统治,强化皇权【读史论“政”】二、朱元璋强化皇权1、改革行政机构(1)在地方:废行中书省,设三司。皇帝布政使司(民政财政)按察使司(司法刑狱)都指挥使司(军务)【微思考】朱元璋为什么杀胡惟庸?

相权威胁了皇权 以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

—朱元璋《皇明祖训》(2)在中央:废丞相和中书省,分权给六部。皇帝吏户兵刑工礼2、在军事方面: 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。明朝地方军事机构设置3、在监察方面:设特务机构——锦衣卫(朱元璋 )、

东 厂(明成祖)锦衣腰牌锦衣卫印东厂腰牌“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,及暮无事则相庆,以为又活一日。”

—《稗史汇编》皇帝

安然朝中坐,

却知天下事。特点:由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。朱元璋的烦恼百官未起朕先起,

百官已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高三丈犹拥被。

设立内阁(明成祖时期),协助皇帝处理政务四书五经4、改革科举制度(1).考试范围和答题标准

①背景:明朝提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。 (2)答题格式

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图)明末著名学者顾炎武:“八股之害等于焚书。而败坏人才,有甚于咸阳之郊”【合作讨论】明朝推行八股取士的影响?

顾炎武1、消极:①摧残人才,禁锢思想,使应试者成为皇帝旨意的顺从者材料二材料三读书人,最不济;烂时文,烂似泥···三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道“三通”“四史”是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?

——(清)徐大椿1.消极:②钳制了人们思想,抑制了人们的创造性思维。2.积极:使考试更加规范化。科举制的发展史1.隋朝创立以隋炀帝开设进士科为标志2.唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生3.宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位4.明清衰落实行八股取士,禁锢士人的思想【合作探究】明朝推行一系列强化皇权措施的影响皇权高度集中,君主专制主义大大加强。这些百姓餐桌上的“老熟人”,什么时候来到了中国?甘薯花 生马铃薯三、明朝经济的发展:1、农业 引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。2、手工业棉纺织业向北推进;

苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心。苏绣明嘉靖青花

花鸟纹梅瓶 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 图为北京城《皇都积胜图》

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。3、商业(1)全国性的商业城市——北京和南京(2)出现了大型商帮——晋商和徽商明朝的统治皇 帝地方中央明朝经济的发展人民知识分子

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源