人教版高三历史高考【“小材”大用——高考25分题解答策略探讨复习】课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高三历史高考【“小材”大用——高考25分题解答策略探讨复习】课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。 “小材”大用

——高考25分题解答策略探讨全国Ⅲ卷四川考生得分情况比较一、理论篇:高考25分题的三对关系(一)与教材的关系

1. 通过新材料迁移教材知识

(1)通过新现象迁移知识

(2)通过背景和影响的分析或说明迁移知识

2.通过新材料拓展教材知识

(1)通过纵向拓展知识

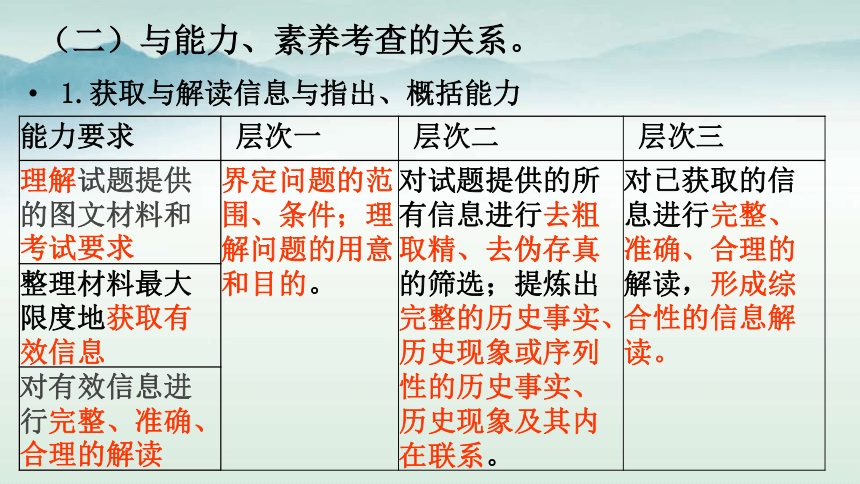

(2)通过横向拓展知识(二)与能力、素养考查的关系。 1.获取与解读信息与指出、概括能力

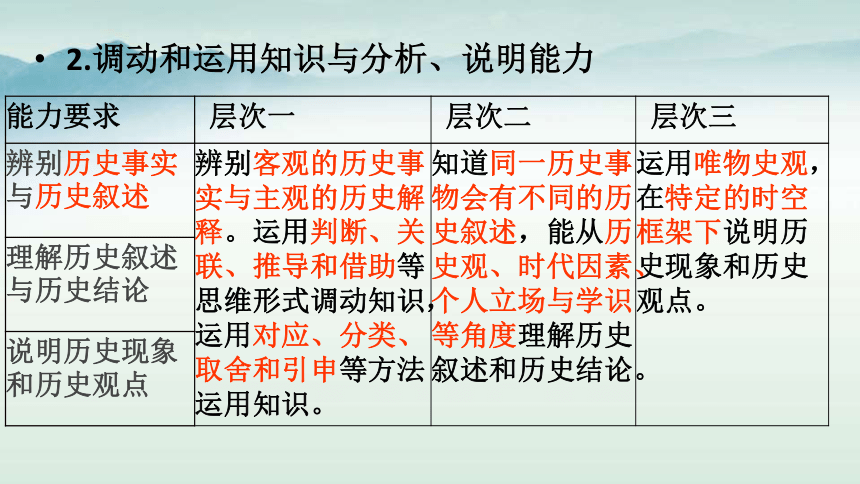

2.调动和运用知识与分析、说明能力

3.描述和阐释事物与比较、解释能力

4.论证和探讨问题与史证、评价能力

(三)与学术热点、时政热点的关系

二、实战篇:25分题的三件法宝关于25分题,近几年实际考查情况与考纲的理想状态稍有差异我们可以将这些考题分为这样三类。

第一:信息提取的概括类试题。

试题举隅:

(1)概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分)

(2)概括清朝东北地区移民过程的特点。(12分)

(3)概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

此外,还出现了概括XXX共同目的,XXX相同之处,XXX历史背景和目的的考题,最高分达到了15分。可见概括能力的重要性。第二:迁移知识的分析说明类试题

试题举隅:

(1)说明爱因斯坦热兴起的原因。(8分)

(2)分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

(3)说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

此外还有:说明XXX的社会背景(原因)及其历史价值(影响)(贡献)等。

第三:分析异同的比较类试题。

试题举隅:

(1)关于历史事物纵向发展中的延续与变迁的比较。如2015年全国Ⅰ卷先秦、汉代、宋代儒学发展演变异同比较题。2017年全国二卷雍正年间、19世纪70年代、“一五”计划期间的矿业政策的比较等。

(2)中外横向比较考查历史事物的统一与多样等。如法国和中国近代民族主义的比较;中英社会救济制度的比较;孟子和苏格拉底法制观念的比较;宋应星、牛顿科技成就的比较等。(3)还有一类是不同历史解释的比较。如指出法国大革命的两种评价及其理由。第四:进行历史评判的简析简评类试题。

试题举隅:(1)评析中国知识界对西方科学的态度。(17分)(2)简析东北移民的历史作用。(13分)

(3)简要评价近代学者缓解人口压力的主张。(6分)

此外还有简析XXX意义,简析在哪些方面促进了XXX等试题。

(一)第一步:速读材料,锁定时空与知识。

【例】材料一

我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟……。齐国……为春秋战国时……。汉代……魏晋而后……。宋元时代……。明朝前期……。明后期……。到鸦片战争前……。课堂练习1:提起历史悠久的海上丝绸之路,17世纪中叶开始对华直接贸易的东印度公司是一个无法忽略的重要篇章,尽管它曾因罪恶的殖民扩张及鸦片贸易而臭名昭著。东印度公司以广州为起点的这条航路,将中国的茶叶、瓷器、丝绸、漆器、壁纸等大宗商品直接运抵欧洲各国。公司在开展跨国贸易的同时,客观上部分承担了中欧文化交流的使命,且与盛行于欧洲一个多世纪的“中国风”兴衰与共。18世纪吹遍欧洲的“中国风”在物质层面是海上丝绸之路的一个经典个案,在精神层面是西方文化接纳、吸收、融合中国美学思想的一次有益尝试。中国既非耶稣会士、伏尔泰心目中诗意化、理想化的世外桃源,亦非欧洲中心主义论者笔端下怪异化、妖魔化的黄祸。——施晔《海上丝路的经典案例:东印度公司与18世纪欧洲的中国风》

题目:请迅速提取出材料中的时空信息并写出可能相关的主干知识。(二)第二步:根据设问和赋分,确定答案要点数。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。(15分)

(1)特点:①②③④⑤

(2)主要变化+启示(8+7?9+6?10+5?12+3?)

主要变化:①②③④⑤⑥;启示:①②(三)第三步:对材料信息的获取与转化

1.逐条提炼材料有效信息

①我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。②汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。③宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。④明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。⑤明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”⑥而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等2.对提取的信息进行深层转化

A.由此及彼,结合所学知识转化,②③④

B.由表及里,结合上位概念转化,②③⑤

3.运用合并、关联、类比等方法,建立多点信息的内在联系

A.合并:②③④中均有贸易往来、文化交流。

B.关联:

将①至④关联,可以看出海洋利用的空间扩大,得出从沿海到远洋开拓;

将①至⑥关联,可得出海洋政策长期对外开放,逐步转向消极保守。从海洋利用主体看,主要是民间交流。

C.类比:

①③贸易(利用海洋资源);

②④文化交流;

⑤海权意识;

④⑥对外政策变迁。

课堂练习2:材料二

①鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,通商口岸不断增加。②魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。③1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。④海关税收从1861年的490余万两增加到1902年的3000余万两。⑤1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。⑥随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司,购置新式渔轮,发展海洋渔业。⑦19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,仅南洋地区,就有中国移民500万人。

问题:根据材料二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化。课堂练习3:(2015·上海卷)一份奏折(12分)

鸦片战争时,琦善派人探听了一些英国的情况,并据此写了一份奏折上报朝廷,言道:

该国王已物故四年,并无子嗣,仅存一女,年未及笄,即为今之国王。该国有大族二十余家,皆其国之权臣,议事另有公所。只须伊等自行商榷,不受约束,揣其词意。或前此粤省烧毁之烟,其中即有各该权臣之物。……是固蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知君臣上下?且系年轻弱女,尚待择配,则国非其国,意本不在保兹疆土,而其国权奸之属,只知谋取私利,更不暇计其公家……故求索不专在通市。

——选自《琦善奏探询英国各情形折》

问题:(1)根据上述材料,你认为琦善获得了哪些情报?(4分)

(2)你如何看待琦善的这份奏折?(8分)课堂练习4:

请将学案上近三年25分题全国卷的答案进行勾画。将来自于教材知识的答案用红笔勾涂,将来自于对材料的归纳概括的用黑笔勾出下划线。并请体会25分题的得分奥妙。感谢大家合作,敬请批评指正。

——高考25分题解答策略探讨全国Ⅲ卷四川考生得分情况比较一、理论篇:高考25分题的三对关系(一)与教材的关系

1. 通过新材料迁移教材知识

(1)通过新现象迁移知识

(2)通过背景和影响的分析或说明迁移知识

2.通过新材料拓展教材知识

(1)通过纵向拓展知识

(2)通过横向拓展知识(二)与能力、素养考查的关系。 1.获取与解读信息与指出、概括能力

2.调动和运用知识与分析、说明能力

3.描述和阐释事物与比较、解释能力

4.论证和探讨问题与史证、评价能力

(三)与学术热点、时政热点的关系

二、实战篇:25分题的三件法宝关于25分题,近几年实际考查情况与考纲的理想状态稍有差异我们可以将这些考题分为这样三类。

第一:信息提取的概括类试题。

试题举隅:

(1)概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分)

(2)概括清朝东北地区移民过程的特点。(12分)

(3)概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

此外,还出现了概括XXX共同目的,XXX相同之处,XXX历史背景和目的的考题,最高分达到了15分。可见概括能力的重要性。第二:迁移知识的分析说明类试题

试题举隅:

(1)说明爱因斯坦热兴起的原因。(8分)

(2)分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

(3)说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。(8分)

此外还有:说明XXX的社会背景(原因)及其历史价值(影响)(贡献)等。

第三:分析异同的比较类试题。

试题举隅:

(1)关于历史事物纵向发展中的延续与变迁的比较。如2015年全国Ⅰ卷先秦、汉代、宋代儒学发展演变异同比较题。2017年全国二卷雍正年间、19世纪70年代、“一五”计划期间的矿业政策的比较等。

(2)中外横向比较考查历史事物的统一与多样等。如法国和中国近代民族主义的比较;中英社会救济制度的比较;孟子和苏格拉底法制观念的比较;宋应星、牛顿科技成就的比较等。(3)还有一类是不同历史解释的比较。如指出法国大革命的两种评价及其理由。第四:进行历史评判的简析简评类试题。

试题举隅:(1)评析中国知识界对西方科学的态度。(17分)(2)简析东北移民的历史作用。(13分)

(3)简要评价近代学者缓解人口压力的主张。(6分)

此外还有简析XXX意义,简析在哪些方面促进了XXX等试题。

(一)第一步:速读材料,锁定时空与知识。

【例】材料一

我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟……。齐国……为春秋战国时……。汉代……魏晋而后……。宋元时代……。明朝前期……。明后期……。到鸦片战争前……。课堂练习1:提起历史悠久的海上丝绸之路,17世纪中叶开始对华直接贸易的东印度公司是一个无法忽略的重要篇章,尽管它曾因罪恶的殖民扩张及鸦片贸易而臭名昭著。东印度公司以广州为起点的这条航路,将中国的茶叶、瓷器、丝绸、漆器、壁纸等大宗商品直接运抵欧洲各国。公司在开展跨国贸易的同时,客观上部分承担了中欧文化交流的使命,且与盛行于欧洲一个多世纪的“中国风”兴衰与共。18世纪吹遍欧洲的“中国风”在物质层面是海上丝绸之路的一个经典个案,在精神层面是西方文化接纳、吸收、融合中国美学思想的一次有益尝试。中国既非耶稣会士、伏尔泰心目中诗意化、理想化的世外桃源,亦非欧洲中心主义论者笔端下怪异化、妖魔化的黄祸。——施晔《海上丝路的经典案例:东印度公司与18世纪欧洲的中国风》

题目:请迅速提取出材料中的时空信息并写出可能相关的主干知识。(二)第二步:根据设问和赋分,确定答案要点数。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代海洋利用的特点。(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化及启示。(15分)

(1)特点:①②③④⑤

(2)主要变化+启示(8+7?9+6?10+5?12+3?)

主要变化:①②③④⑤⑥;启示:①②(三)第三步:对材料信息的获取与转化

1.逐条提炼材料有效信息

①我国是最早利用海洋的国家之一,殷墟即发现了来自南海乃至阿曼湾的海贝。齐国借助“边海”的地理条件,发展“鱼盐之利”,成为春秋战国时最为富庶的国家。②汉代“海上丝绸之路”雏形即已出现,魏晋而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成为佛教东传的重要方式。③宋元时代指南针等远洋航行工具的使用,使海外贸易达到鼎盛。④明朝前期,在郑和下西洋的背景下,出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。⑤明后期,郑若曾针对倭寇等问题,在《筹海图编》中明确提出“海防”的主张:“欲航行于大洋,必先战胜于大洋。”⑥而明、清政府常常采用“海禁”的办法。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等2.对提取的信息进行深层转化

A.由此及彼,结合所学知识转化,②③④

B.由表及里,结合上位概念转化,②③⑤

3.运用合并、关联、类比等方法,建立多点信息的内在联系

A.合并:②③④中均有贸易往来、文化交流。

B.关联:

将①至④关联,可以看出海洋利用的空间扩大,得出从沿海到远洋开拓;

将①至⑥关联,可得出海洋政策长期对外开放,逐步转向消极保守。从海洋利用主体看,主要是民间交流。

C.类比:

①③贸易(利用海洋资源);

②④文化交流;

⑤海权意识;

④⑥对外政策变迁。

课堂练习2:材料二

①鸦片战争后,中国被卷入世界市场体系,通商口岸不断增加。②魏源认为海运“优于河运者有四利:利国、利民、利官、利商”。③1842~1846年,茶出口增长一倍,丝的出口增长将近五倍;1846~1856年,茶出口又增长55%,丝的出口增长三倍多。④海关税收从1861年的490余万两增加到1902年的3000余万两。⑤1866年,左宗棠创办福州船政局,附设福州船政学堂。1868年,江南制造总局制造的第一艘近代海轮“惠吉”号下水。1872年轮船招商局成立,“使我内江外海之利,不致为洋人占尽”。1885年,海军衙门设立。⑥随着西方商品与资本输出的扩大,部分国人提出与列强进行“商战”。1904年,张謇上奏朝廷,请准各省成立海洋渔业公司,购置新式渔轮,发展海洋渔业。⑦19世纪60年代后,清政府与英法等国签订条约,允许百姓出国,“毫无禁阻”,仅南洋地区,就有中国移民500万人。

问题:根据材料二并结合所学知识,分析指出晚清海洋利用的主要变化。课堂练习3:(2015·上海卷)一份奏折(12分)

鸦片战争时,琦善派人探听了一些英国的情况,并据此写了一份奏折上报朝廷,言道:

该国王已物故四年,并无子嗣,仅存一女,年未及笄,即为今之国王。该国有大族二十余家,皆其国之权臣,议事另有公所。只须伊等自行商榷,不受约束,揣其词意。或前此粤省烧毁之烟,其中即有各该权臣之物。……是固蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知君臣上下?且系年轻弱女,尚待择配,则国非其国,意本不在保兹疆土,而其国权奸之属,只知谋取私利,更不暇计其公家……故求索不专在通市。

——选自《琦善奏探询英国各情形折》

问题:(1)根据上述材料,你认为琦善获得了哪些情报?(4分)

(2)你如何看待琦善的这份奏折?(8分)课堂练习4:

请将学案上近三年25分题全国卷的答案进行勾画。将来自于教材知识的答案用红笔勾涂,将来自于对材料的归纳概括的用黑笔勾出下划线。并请体会25分题的得分奥妙。感谢大家合作,敬请批评指正。

同课章节目录