《晋灵公不君》优秀课件 (共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 《晋灵公不君》优秀课件 (共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 952.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

晋灵公不君

中华古典文化研读

衮服

文学常识简介

1、《左传》原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》。旧时相传是春秋末年左丘明为解释孔子的《春秋》而作。它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁悼公十四年(前453年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。西汉时称之为《左氏春秋》,东汉以后改称《春秋左氏传》,简称《左传》。

文学常识简介

它与《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。《左传》实质上是一部独立撰写的史书。《左传》的作者,司马迁和班固都证明是左丘明,这是目前最为可信的史料。

2.晋灵公名夷皋,晋襄公之子,文公之孙,晋国第二十六君,在位14年,是中国历史上有名的暴君。

3.赵盾,晋国的正卿(相当于首相),谥号宣子。

一、感知课文

1、高声朗读课文:

注意节奏、停顿、情感。

2、结合注释完成下列内容:

生字正音、重点语词的意义。

3、用现代汉语口译全文。

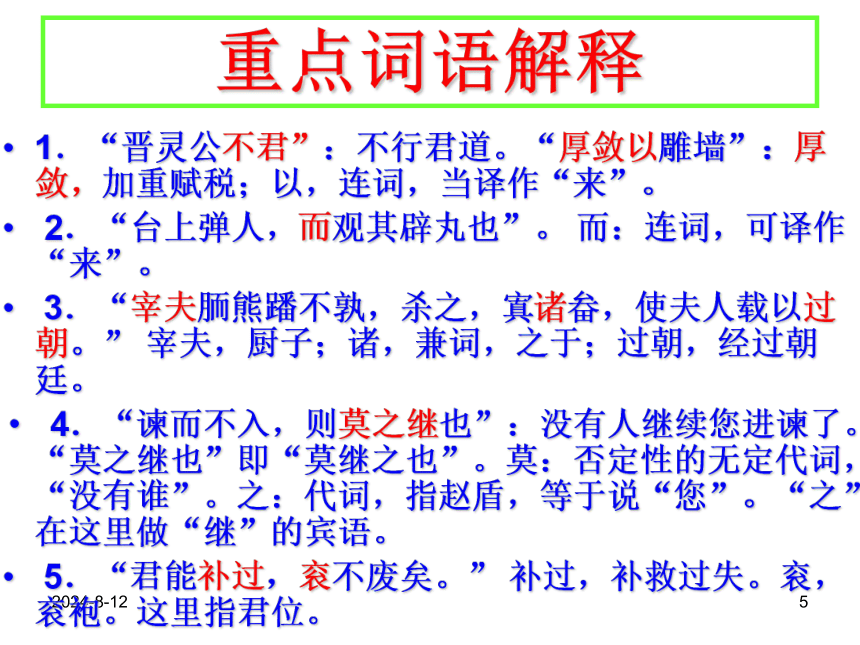

重点词语解释

1.“晋灵公不君”:不行君道。“厚敛以雕墙”:厚敛,加重赋税;以,连词,当译作“来”。

2.“台上弹人,而观其辟丸也”。 而:连词,可译作“来”。

3.“宰夫胹熊蹯不孰,杀之,寘诸畚,使夫人载以过朝。” 宰夫,厨子;诸,兼词,之于;过朝,经过朝廷。

4.“谏而不入,则莫之继也”:没有人继续您进谏了。“莫之继也”即“莫继之也”。莫:否定性的无定代词, “没有谁”。之:代词,指赵盾,等于说“您”。“之”在这里做“继”的宾语。

5.“君能补过,衮不废矣。” 补过,补救过失。衮,衮袍。这里指君位。

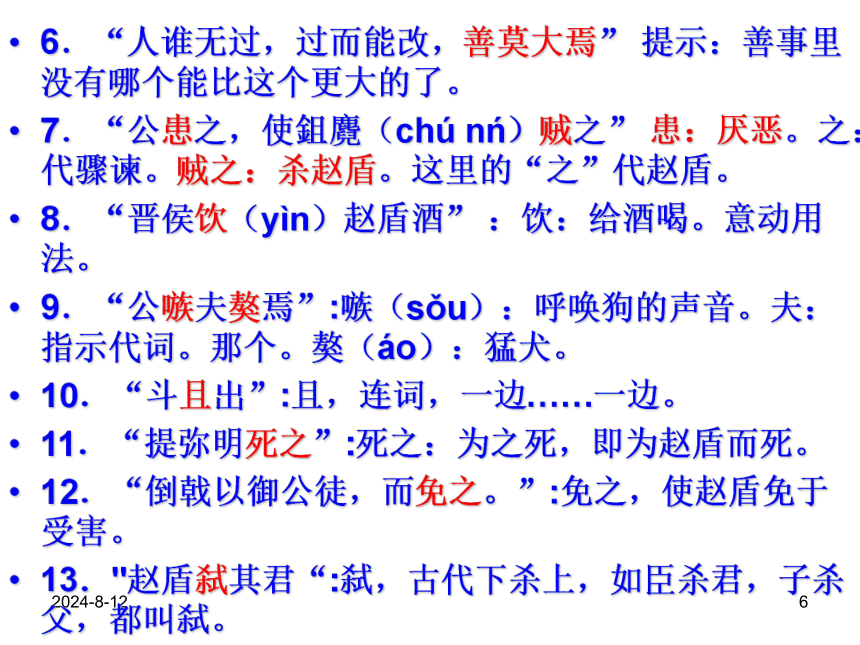

6.“人谁无过,过而能改,善莫大焉” 提示:善事里没有哪个能比这个更大的了。

7.“公患之,使鉏麑(chú nń)贼之” 患:厌恶。之:代骤谏。贼之:杀赵盾。这里的“之”代赵盾。

8.“晋侯饮(yìn)赵盾酒” :饮:给酒喝。意动用法。

9.“公嗾夫獒焉”:嗾(sǒu):呼唤狗的声音。夫:指示代词。那个。獒(áo):猛犬。

10.“斗且出”:且,连词,一边……一边。

11.“提弥明死之”:死之:为之死,即为赵盾而死。

12.“倒戟以御公徒,而免之。”:免之,使赵盾免于受害。

13."赵盾弑其君“:弑,古代下杀上,如臣杀君,子杀父,都叫弑。

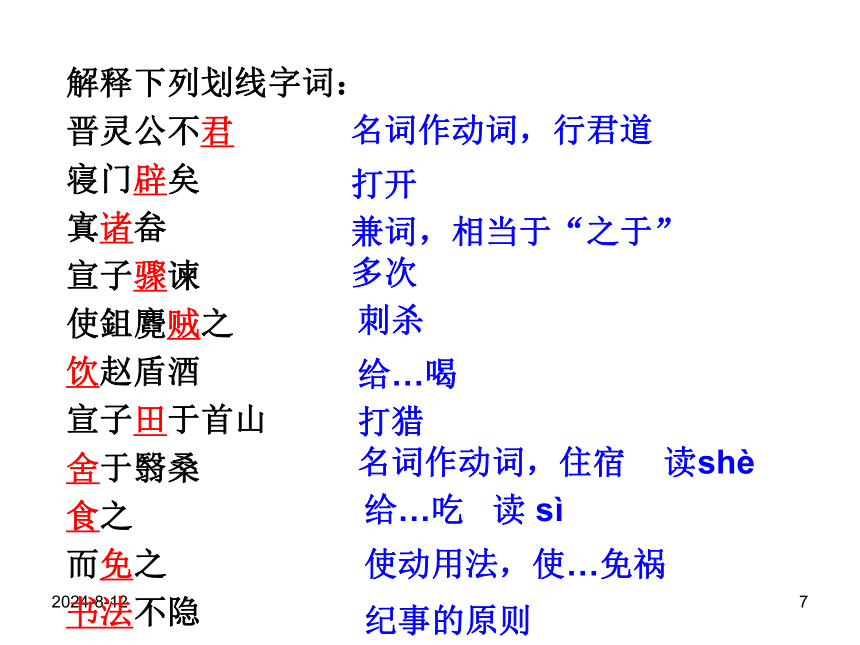

解释下列划线字词:

晋灵公不君

寝门辟矣

寘诸畚

宣子骤谏

使鉏麑贼之

饮赵盾酒

宣子田于首山

舍于翳桑

食之

而免之

书法不隐

名词作动词,行君道

打开

兼词,相当于“之于”

多次

刺杀

给…喝

打猎

名词作动词,住宿 读shè

给…吃 读 sì

使动用法,使…免祸

纪事的原则

翻译下列句子:

1、谏而不入,则莫之继也。

进谏如果没有采纳,那么就没有人接着您去进谏了。

2、贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。

刺杀了为百姓主事的人,不忠;背弃了君王的命令,不信义。在这两者中有一种,不如一死。

3、我之怀矣,自诒伊戚,其我之谓矣。

因为我的怀恋,给自己遗留了这样的忧伤,恐怕说的就是我啊。

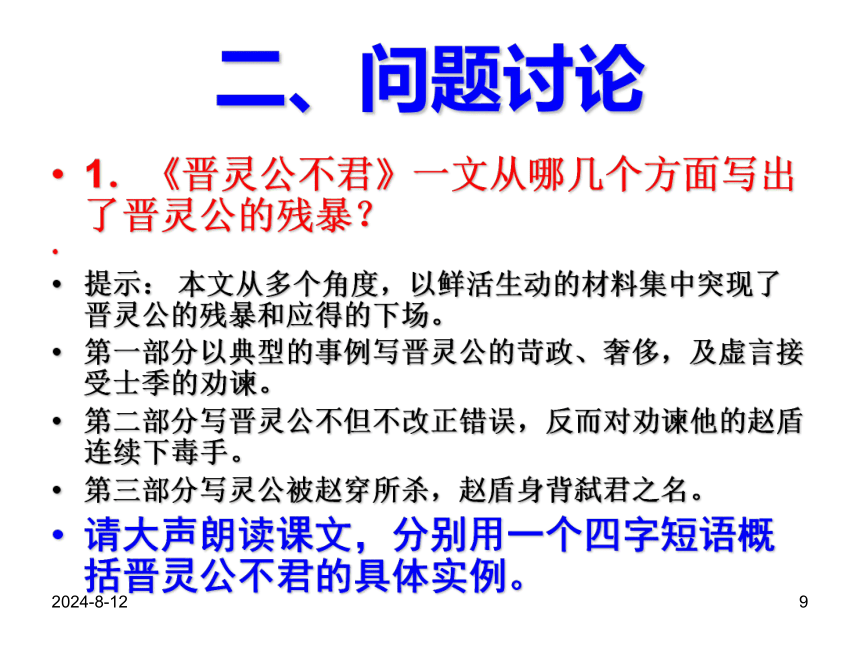

二、问题讨论

1.《晋灵公不君》一文从哪几个方面写出了晋灵公的残暴?

提示: 本文从多个角度,以鲜活生动的材料集中突现了晋灵公的残暴和应得的下场。

第一部分以典型的事例写晋灵公的苛政、奢侈,及虚言接受士季的劝谏。

第二部分写晋灵公不但不改正错误,反而对劝谏他的赵盾连续下毒手。

第三部分写灵公被赵穿所杀,赵盾身背弑君之名。

请大声朗读课文,分别用一个四字短语概括晋灵公不君的具体实例。

厚敛雕墙

弹人观辟

虐杀宰夫

进谏不入

患谏贼之

伏甲嗾獒

晋灵公不君

贪婪

荒唐

残暴

2.以儒家的观点如何认识《晋灵公不君》中赵盾这个人物?

赵盾

恪守臣道

忠君爱国

直言敢谏

敬业守职

宵衣旰食

不忘恭敬

养民施惠

良臣

3、文章是如何表现赵盾良臣的形象

赵盾

鉏 麑 ——不忘恭敬,民之主也

提弥明——扶、搏、死之

灵 辄 ——倒戟以御公徒

从侧面表现赵盾是忠君爱民的良臣

孔 子——古之良大夫也,为法

受恶。惜也,越境乃免。

4、如何理解董狐“赵盾弑其君”和赵盾“为法受恶”这一事实?

1、儒家尊奉“君君,臣臣,父父,子子”的人伦道德秩序。

2、孔子说: 所谓大臣者,以道事君,不可则止。(《论语.先进》)

3、君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

5、分析文章是如何体现儒家"君君,臣臣,父父,子子"的思想观念的?

1.“君君,臣臣,父父,子子”的意思是:君像个君样,要按君道去做,臣像个臣样,要按臣道去做,父子也一样。

2.晋灵公不君,是说晋灵公不行君道。厚敛以雕墙,从台上弹人,屠杀宰夫,不但知错不改,还暗杀、谋害忠臣,哪里像个国君呢?

3.赵盾身为臣子,他对晋灵公滥杀宰夫直言敢谏,尽了忠君之职。赵盾在职守上是做到了宵衣旰食。他盛服待朝,“不忘恭敬”。从赵盾对待饿坏了的灵辄来看,又做到了养民也惠了。赵盾的确是按臣道而行的一个良臣。

4.写灵辄虽然着墨不多,却写出了一个才子的形象。灵辄按子道而行,三天没吃饭,都快饿死了,当得到一点吃的,还不忘留下一半带给母亲。这可谓是大孝。

5.董狐认为是赵盾弑君。这看起来不公,但文章结尾为赵盾婉惜说:“为法受恶,惜也。”这里所说的这个“法”就是儒家的君臣之道!

6.《春秋》是阐述孔子政治理想的,《左传》号称是解释《春秋》的。《春秋》说赵盾弑君就是要求一个臣子要“忠之至”,忠到极致才成。也就是说赵盾忠的还不够,责备他呀!这是名分所在!

由此,我们可以看出文章的确是比较全面深刻地反映出儒家君臣父子

三、实战练习

1.下列四句中加点的字的解释有错误的一项是( )

A.靡不有初,鲜克有终。 克:能够。

B.衮职有阙,唯仲山甫补之。 阙:空缺。

C.宣子骤谏,公患之。 骤:多次。

D.使鉏鏖贼之。 贼:暗杀。

B (阙:破损。)

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.过而能改,善莫大焉

谏而不入,则莫之继也

B.厚敛以雕墙

置诸橐以与之

C.既而与为公介

为三闾大夫

D.赵穿攻灵公于桃园

舍于翳桑

A (第一个“而”是转折连词,可译可不译;第二个“而”是假设连词,可译为“如果、假如”。)

3.以下六句话,分别编为四组,全部与赵盾忠于职守、为人正直有关的一组是( )

①见其手,问其故,而患之。

②三进及溜,而后视之。

③宣子骤谏,公患之。

④盛服将朝,尚早,坐而假寐。

⑤斗且出,提弥明死之。

⑥既而与为公介,倒戟以御公徒,而免之。

A.①②③ B.②④⑤

C.③⑤⑥ D.①③④

D (①③④表现忠于职守,为人正直。②为士季的行为举动,与赵盾无关。⑤与职守、为人无关。⑥为翳桑饿人灵辄的奋力保护,非赵盾举动。)

4.下列对晋灵公最终被杀的原因说明正确的是( )

A.晋灵公在杀害宰夫之后,能够接受大臣进谏,明确表态,“吾知所过矣,将改之”。但未能有终,又先后企图谋杀忠臣宣子和赵盾。

B.晋灵公在杀害宰夫之后,未能接受大臣进谏,荒淫无道“犹未改”,又先后企图谋杀忠臣宣子和赵盾。

C.晋灵公在杀害宰夫之后,未能接受大臣进谏, “改之”是假,“不改”是真,再三企图谋杀忠臣赵盾。

D.晋灵公在杀害宰夫之后,能够接受大臣进谏,表示“吾知所过矣,将改之”,但决心不大,边改边犯,又再次企图谋杀忠臣赵盾。

C (A、B把宣子与赵盾视为两个人不正确,A项中又说晋灵公能够接受劝谏,也不正确。D项“能够接受”不正确,也并未真改,说“边改边犯”也不对。)

5.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

①衮职有阙,唯仲山甫补之。

译文:_________________________

②既而与为公介,倒戟以御公徒,而免之。

译文:_________________________

天子的礼服有了破损,仲山甫把它缝补

后来灵辄做了晋灵公的禁卫兵,倒过戟来抵御晋灵公的其他禁卫兵,使赵盾免于祸难。

春秋笔法

——是我国古代的一种历史叙述方式和技巧

1、以合乎礼法作为标准,不隐晦事实真相。

2、从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,“褒贬劝惩,各有义理”。

四、拓展探究

晋代杜预解释:一曰微而显(微言大义,暗含褒贬);二曰志而晦(隐晦);三曰婉而成章(避讳);四曰尽而不汙,直书其事(实录)

孔子所谓的直书有两重含义:其一是史实的标准;其二是史义(符合纲常伦理道德)的标准。

出自《史记·孔子世家》:“孔子在位听讼,文辞有可与人共者,弗独有也。至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。” 指寓褒贬于曲折的文笔之中的一种记史的方法。

春秋笔法,也叫“春秋书法”或“微言大义”,它是我国古代的一种历史叙述方法和技巧。即按照一定的义例,通过选择特定称谓或在叙述时使用某些字眼,是非分明而又简约、含蓄地表明对历史人物与事件的道德评判,以达到征实和劝惩的目的。春秋笔法以合乎礼法作为标准,既包括不隐晦事实真相、据事直书的一面,也包括“为尊者讳,为贤者讳,为亲者讳”的曲笔的一面。

据说孔子编写《春秋》,在记述历史时,暗含褒贬。行文中虽然不直接阐述对人物和事件的看法,但是却通过细节描写,修辞手法(例如词汇的选取)和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法。后世作者为了阐述孔子的思想,撰写了专门的著作以解释《春秋》的内在涵义,特别是其中涉及礼的一些细节。

这种作法被称为微言大义,或者春秋笔法,被中国古代的传统所褒扬。

讨论探究:《晋灵公不君》哪些地方体现了“春秋笔法”?

“晋灵公不君”中“不君”就暗含了作者对晋灵公的态度,正所谓“一字寓褒贬。”

董狐以“赵盾弑其君”的罪名写进史书中,就是“春秋笔法”的真实体现。“春秋笔法”包括据事直书和不隐晦事实真相。董狐站在礼义的角度,以当时的礼义为标准来评价赵盾的行为,“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”按照当时的礼法,臣下逃离了国境,君臣之义就断绝了,可以不承担效忠君主的责任了。赵盾没有逃离国境,因此他还有效忠君王的义务和责任,而赵盾回来后又没有申讨弑君的赵穿。这样,“亡不越竟”“反不讨贼”就成了赵盾的两大罪行。

天地有正气,杂然赋流形。

下则为河岳,上则为日星。

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。

在齐太史简,在晋董狐笔。

……

——文天祥《正气歌》

在齐太史简,在晋董狐笔。

春秋鲁襄公之二十五年,即公元前548年,齐崔杼弑君光,太史书曰:“崔杼弑其君”,崔杼杀之;其弟又书,崔杼又杀之;其次弟又书,崔杼又杀之;太史兄弟以书崔杼弑而死者三人矣,其次弟仍书,崔杼知正义之终不可磨灭,乃止不杀。齐国史氏有别居于南境曰南史氏者,闻太史迭为崔杼所杀,恐正义不伸,乃执简入齐都,欲继言之,至都,则崔杼已止不杀,其弑君之罪,已得书矣,乃还南境。太史兄弟,以生死争正义,固万世史官之模范,而南史氏特犯危难,欲与同殉,亦开野史稗官之典型矣。

作业

1、归纳课文中文言虚词“其”“而”“以”的意义和用法。

2、完成学案练习题。

晋灵公不君

中华古典文化研读

衮服

文学常识简介

1、《左传》原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》。旧时相传是春秋末年左丘明为解释孔子的《春秋》而作。它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁悼公十四年(前453年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。西汉时称之为《左氏春秋》,东汉以后改称《春秋左氏传》,简称《左传》。

文学常识简介

它与《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。《左传》实质上是一部独立撰写的史书。《左传》的作者,司马迁和班固都证明是左丘明,这是目前最为可信的史料。

2.晋灵公名夷皋,晋襄公之子,文公之孙,晋国第二十六君,在位14年,是中国历史上有名的暴君。

3.赵盾,晋国的正卿(相当于首相),谥号宣子。

一、感知课文

1、高声朗读课文:

注意节奏、停顿、情感。

2、结合注释完成下列内容:

生字正音、重点语词的意义。

3、用现代汉语口译全文。

重点词语解释

1.“晋灵公不君”:不行君道。“厚敛以雕墙”:厚敛,加重赋税;以,连词,当译作“来”。

2.“台上弹人,而观其辟丸也”。 而:连词,可译作“来”。

3.“宰夫胹熊蹯不孰,杀之,寘诸畚,使夫人载以过朝。” 宰夫,厨子;诸,兼词,之于;过朝,经过朝廷。

4.“谏而不入,则莫之继也”:没有人继续您进谏了。“莫之继也”即“莫继之也”。莫:否定性的无定代词, “没有谁”。之:代词,指赵盾,等于说“您”。“之”在这里做“继”的宾语。

5.“君能补过,衮不废矣。” 补过,补救过失。衮,衮袍。这里指君位。

6.“人谁无过,过而能改,善莫大焉” 提示:善事里没有哪个能比这个更大的了。

7.“公患之,使鉏麑(chú nń)贼之” 患:厌恶。之:代骤谏。贼之:杀赵盾。这里的“之”代赵盾。

8.“晋侯饮(yìn)赵盾酒” :饮:给酒喝。意动用法。

9.“公嗾夫獒焉”:嗾(sǒu):呼唤狗的声音。夫:指示代词。那个。獒(áo):猛犬。

10.“斗且出”:且,连词,一边……一边。

11.“提弥明死之”:死之:为之死,即为赵盾而死。

12.“倒戟以御公徒,而免之。”:免之,使赵盾免于受害。

13."赵盾弑其君“:弑,古代下杀上,如臣杀君,子杀父,都叫弑。

解释下列划线字词:

晋灵公不君

寝门辟矣

寘诸畚

宣子骤谏

使鉏麑贼之

饮赵盾酒

宣子田于首山

舍于翳桑

食之

而免之

书法不隐

名词作动词,行君道

打开

兼词,相当于“之于”

多次

刺杀

给…喝

打猎

名词作动词,住宿 读shè

给…吃 读 sì

使动用法,使…免祸

纪事的原则

翻译下列句子:

1、谏而不入,则莫之继也。

进谏如果没有采纳,那么就没有人接着您去进谏了。

2、贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。

刺杀了为百姓主事的人,不忠;背弃了君王的命令,不信义。在这两者中有一种,不如一死。

3、我之怀矣,自诒伊戚,其我之谓矣。

因为我的怀恋,给自己遗留了这样的忧伤,恐怕说的就是我啊。

二、问题讨论

1.《晋灵公不君》一文从哪几个方面写出了晋灵公的残暴?

提示: 本文从多个角度,以鲜活生动的材料集中突现了晋灵公的残暴和应得的下场。

第一部分以典型的事例写晋灵公的苛政、奢侈,及虚言接受士季的劝谏。

第二部分写晋灵公不但不改正错误,反而对劝谏他的赵盾连续下毒手。

第三部分写灵公被赵穿所杀,赵盾身背弑君之名。

请大声朗读课文,分别用一个四字短语概括晋灵公不君的具体实例。

厚敛雕墙

弹人观辟

虐杀宰夫

进谏不入

患谏贼之

伏甲嗾獒

晋灵公不君

贪婪

荒唐

残暴

2.以儒家的观点如何认识《晋灵公不君》中赵盾这个人物?

赵盾

恪守臣道

忠君爱国

直言敢谏

敬业守职

宵衣旰食

不忘恭敬

养民施惠

良臣

3、文章是如何表现赵盾良臣的形象

赵盾

鉏 麑 ——不忘恭敬,民之主也

提弥明——扶、搏、死之

灵 辄 ——倒戟以御公徒

从侧面表现赵盾是忠君爱民的良臣

孔 子——古之良大夫也,为法

受恶。惜也,越境乃免。

4、如何理解董狐“赵盾弑其君”和赵盾“为法受恶”这一事实?

1、儒家尊奉“君君,臣臣,父父,子子”的人伦道德秩序。

2、孔子说: 所谓大臣者,以道事君,不可则止。(《论语.先进》)

3、君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

5、分析文章是如何体现儒家"君君,臣臣,父父,子子"的思想观念的?

1.“君君,臣臣,父父,子子”的意思是:君像个君样,要按君道去做,臣像个臣样,要按臣道去做,父子也一样。

2.晋灵公不君,是说晋灵公不行君道。厚敛以雕墙,从台上弹人,屠杀宰夫,不但知错不改,还暗杀、谋害忠臣,哪里像个国君呢?

3.赵盾身为臣子,他对晋灵公滥杀宰夫直言敢谏,尽了忠君之职。赵盾在职守上是做到了宵衣旰食。他盛服待朝,“不忘恭敬”。从赵盾对待饿坏了的灵辄来看,又做到了养民也惠了。赵盾的确是按臣道而行的一个良臣。

4.写灵辄虽然着墨不多,却写出了一个才子的形象。灵辄按子道而行,三天没吃饭,都快饿死了,当得到一点吃的,还不忘留下一半带给母亲。这可谓是大孝。

5.董狐认为是赵盾弑君。这看起来不公,但文章结尾为赵盾婉惜说:“为法受恶,惜也。”这里所说的这个“法”就是儒家的君臣之道!

6.《春秋》是阐述孔子政治理想的,《左传》号称是解释《春秋》的。《春秋》说赵盾弑君就是要求一个臣子要“忠之至”,忠到极致才成。也就是说赵盾忠的还不够,责备他呀!这是名分所在!

由此,我们可以看出文章的确是比较全面深刻地反映出儒家君臣父子

三、实战练习

1.下列四句中加点的字的解释有错误的一项是( )

A.靡不有初,鲜克有终。 克:能够。

B.衮职有阙,唯仲山甫补之。 阙:空缺。

C.宣子骤谏,公患之。 骤:多次。

D.使鉏鏖贼之。 贼:暗杀。

B (阙:破损。)

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.过而能改,善莫大焉

谏而不入,则莫之继也

B.厚敛以雕墙

置诸橐以与之

C.既而与为公介

为三闾大夫

D.赵穿攻灵公于桃园

舍于翳桑

A (第一个“而”是转折连词,可译可不译;第二个“而”是假设连词,可译为“如果、假如”。)

3.以下六句话,分别编为四组,全部与赵盾忠于职守、为人正直有关的一组是( )

①见其手,问其故,而患之。

②三进及溜,而后视之。

③宣子骤谏,公患之。

④盛服将朝,尚早,坐而假寐。

⑤斗且出,提弥明死之。

⑥既而与为公介,倒戟以御公徒,而免之。

A.①②③ B.②④⑤

C.③⑤⑥ D.①③④

D (①③④表现忠于职守,为人正直。②为士季的行为举动,与赵盾无关。⑤与职守、为人无关。⑥为翳桑饿人灵辄的奋力保护,非赵盾举动。)

4.下列对晋灵公最终被杀的原因说明正确的是( )

A.晋灵公在杀害宰夫之后,能够接受大臣进谏,明确表态,“吾知所过矣,将改之”。但未能有终,又先后企图谋杀忠臣宣子和赵盾。

B.晋灵公在杀害宰夫之后,未能接受大臣进谏,荒淫无道“犹未改”,又先后企图谋杀忠臣宣子和赵盾。

C.晋灵公在杀害宰夫之后,未能接受大臣进谏, “改之”是假,“不改”是真,再三企图谋杀忠臣赵盾。

D.晋灵公在杀害宰夫之后,能够接受大臣进谏,表示“吾知所过矣,将改之”,但决心不大,边改边犯,又再次企图谋杀忠臣赵盾。

C (A、B把宣子与赵盾视为两个人不正确,A项中又说晋灵公能够接受劝谏,也不正确。D项“能够接受”不正确,也并未真改,说“边改边犯”也不对。)

5.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

①衮职有阙,唯仲山甫补之。

译文:_________________________

②既而与为公介,倒戟以御公徒,而免之。

译文:_________________________

天子的礼服有了破损,仲山甫把它缝补

后来灵辄做了晋灵公的禁卫兵,倒过戟来抵御晋灵公的其他禁卫兵,使赵盾免于祸难。

春秋笔法

——是我国古代的一种历史叙述方式和技巧

1、以合乎礼法作为标准,不隐晦事实真相。

2、从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,“褒贬劝惩,各有义理”。

四、拓展探究

晋代杜预解释:一曰微而显(微言大义,暗含褒贬);二曰志而晦(隐晦);三曰婉而成章(避讳);四曰尽而不汙,直书其事(实录)

孔子所谓的直书有两重含义:其一是史实的标准;其二是史义(符合纲常伦理道德)的标准。

出自《史记·孔子世家》:“孔子在位听讼,文辞有可与人共者,弗独有也。至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。” 指寓褒贬于曲折的文笔之中的一种记史的方法。

春秋笔法,也叫“春秋书法”或“微言大义”,它是我国古代的一种历史叙述方法和技巧。即按照一定的义例,通过选择特定称谓或在叙述时使用某些字眼,是非分明而又简约、含蓄地表明对历史人物与事件的道德评判,以达到征实和劝惩的目的。春秋笔法以合乎礼法作为标准,既包括不隐晦事实真相、据事直书的一面,也包括“为尊者讳,为贤者讳,为亲者讳”的曲笔的一面。

据说孔子编写《春秋》,在记述历史时,暗含褒贬。行文中虽然不直接阐述对人物和事件的看法,但是却通过细节描写,修辞手法(例如词汇的选取)和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法。后世作者为了阐述孔子的思想,撰写了专门的著作以解释《春秋》的内在涵义,特别是其中涉及礼的一些细节。

这种作法被称为微言大义,或者春秋笔法,被中国古代的传统所褒扬。

讨论探究:《晋灵公不君》哪些地方体现了“春秋笔法”?

“晋灵公不君”中“不君”就暗含了作者对晋灵公的态度,正所谓“一字寓褒贬。”

董狐以“赵盾弑其君”的罪名写进史书中,就是“春秋笔法”的真实体现。“春秋笔法”包括据事直书和不隐晦事实真相。董狐站在礼义的角度,以当时的礼义为标准来评价赵盾的行为,“子为正卿,亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”按照当时的礼法,臣下逃离了国境,君臣之义就断绝了,可以不承担效忠君主的责任了。赵盾没有逃离国境,因此他还有效忠君王的义务和责任,而赵盾回来后又没有申讨弑君的赵穿。这样,“亡不越竟”“反不讨贼”就成了赵盾的两大罪行。

天地有正气,杂然赋流形。

下则为河岳,上则为日星。

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。

在齐太史简,在晋董狐笔。

……

——文天祥《正气歌》

在齐太史简,在晋董狐笔。

春秋鲁襄公之二十五年,即公元前548年,齐崔杼弑君光,太史书曰:“崔杼弑其君”,崔杼杀之;其弟又书,崔杼又杀之;其次弟又书,崔杼又杀之;太史兄弟以书崔杼弑而死者三人矣,其次弟仍书,崔杼知正义之终不可磨灭,乃止不杀。齐国史氏有别居于南境曰南史氏者,闻太史迭为崔杼所杀,恐正义不伸,乃执简入齐都,欲继言之,至都,则崔杼已止不杀,其弑君之罪,已得书矣,乃还南境。太史兄弟,以生死争正义,固万世史官之模范,而南史氏特犯危难,欲与同殉,亦开野史稗官之典型矣。

作业

1、归纳课文中文言虚词“其”“而”“以”的意义和用法。

2、完成学案练习题。

同课章节目录