高考物理解题思想方法[下学期]

图片预览

文档简介

课件27张PPT。高考物理解题

-----思想方法篇浙江上虞中学2006、4、20 到了高考复习的关键阶段.经过一个多学期的学习以及总复习训练,我们不仅积累了许多知识信息,攻克了大量的知识堡垒,也形成了许多处理具体问题的方法和技巧,但在临近高考的这段时间中,由于知识的“量”的挤压,综合程度的提高,加之时间上的紧迫感、情绪上焦虑和心理困扰等诸种因素的交互作用,往往会出现“越学越糊涂”,“扯不清、理还乱”的现象,有一种渐入“学习低谷”之感.因此,如何采取合理的措施,尽快地走出“低谷”现象,是现阶段学习中的主要任务. 无论从我们现阶段的心理特征还是从物理学科的特点和学习物理的思维策略方面看,形成一条明晰的思维主线,通过联想、类比和进行知识重组等的思想方法,应是顺利提取知识、合理运用知识的有效途径. 一、巧用类比与等价,化解求解问题的难点在理解和记忆有关知识时,往往会发生“卡壳”现象,如果一味地强求结论,有时会越想越不通,从而造成很大的思想包袱,甚至失去学习的信心.这时,及时诱导转换思维角度,给生疏的知识找个熟悉的“朋友”,把生疏的知识与熟悉的东西进行类比,则往往可以达到“化难为易”的效果. 例1 在点电荷-q产生的电场中的某位置,a粒子具有E0的动能即可逃离此电场的束缚.那么,要使质子从该位置逃离此电场的束缚,需要的动能至少为 ( ) A.4E。 B.2Eo

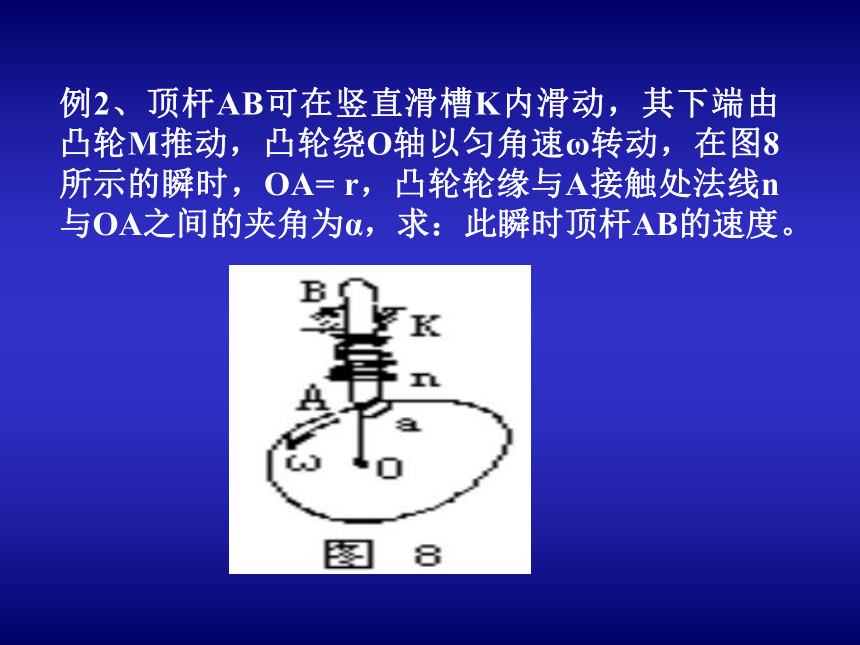

C.0.5E0 D.0.25Eo 分析: 由于该题的叙述中,模仿了“光电效应现象”中的语气,使一些学生如坠雾里,不知所措.其实,仔细进行类比即可发现:无论是a粒子还是质子,它在逃逸中需要从外界获取的动能都是用来克服电场力做功,而a粒子和质子从点电荷-q产生的电场中的相同两点中运动时,电势差是相同的.这样一类比,很容易选出答案为C. 例2、顶杆AB可在竖直滑槽K内滑动,其下端由凸轮M推动,凸轮绕O轴以匀角速ω转动,在图8所示的瞬时,OA= r,凸轮轮缘与A接触处法线n与OA之间的夹角为α,求:此瞬时顶杆AB的速度。

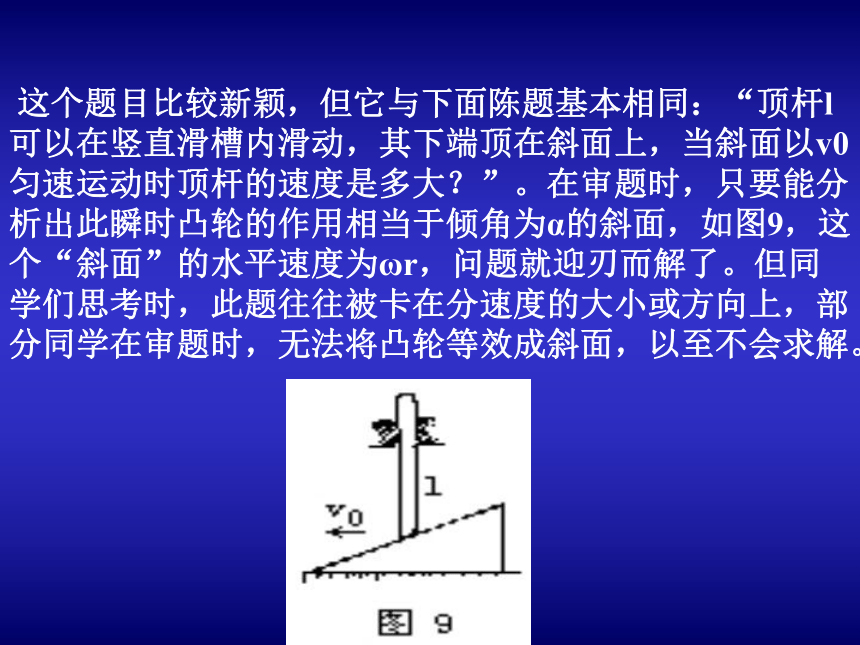

这个题目比较新颖,但它与下面陈题基本相同:“顶杆l可以在竖直滑槽内滑动,其下端顶在斜面上,当斜面以v0匀速运动时顶杆的速度是多大?”。在审题时,只要能分析出此瞬时凸轮的作用相当于倾角为α的斜面,如图9,这个“斜面”的水平速度为ωr,问题就迎刃而解了。但同学们思考时,此题往往被卡在分速度的大小或方向上,部分同学在审题时,无法将凸轮等效成斜面,以至不会求解。 用类比法解决问题时必须寻找类比点,在寻找的过程中,使自己的思维自动地进入一系列分析理解的过程,从而在不知不觉中把机械记忆转变成了理解记忆,把死记硬背转变成了有趣的创造性的智力活动,学习就不再枯燥,记忆也就充满了快乐. (广东高考)(13分)面积很大的水池,水深为H,水面上浮着一正方体木块。木块边长为a,密度为水的1/2, 质量为m。开始时,木块静止,有一半没入水中,如图所示。现用力F将木块缓慢地压到池底。不计摩擦。求 (1)从木块刚好完全没入水中到停在池底的过程中,池水势能的改变量。 (2)从开始到木块刚好完全没入水的过程中,力F所做的功。 (1)中的位置Ⅰ移到位置Ⅱ。由于水的流动是连续的,所以在这个过程中,池水的流动从效果上看,相当于将与木块同大的水正方体由位置Ⅱ移到位置Ⅰ,与木块的位置置换了一下。由于木块的密度是水的一半,故这个与木块同大的水正方体的质量为2m。这个水正方体的重心位于正方体的中心,它相对正方体的底面的高度为。由此得知,这个水正方体位于位置Ⅱ时重力势能2mg,位于位置Ⅰ时重力势能2mg(H-a/2)。故从木块刚好完全没入水中到停止在池底的过程中,池水重力势能增加了:

ΔEp=2mg(H-a/2)-2mg(a/2)=2mg(H-a)

由于将木块由开始的位置压到木块刚好完全没入水中的过程中,压力F还是恒力,故由功能关系得知,在这个过程中,力F所做的功WF等于木块重力势能的增量ΔE木与池水重力势能的增量ΔE水的总和,即:

WF=ΔE木+ΔE水 ………………①

在过程开始时,木块浮在水面,由于木块的密度是水的一半,故其重心恰好位于水池的水面上。当木块刚好被压到完全没入水中时,其重心下降了,故在这个过程中,木块重力势能减少了mg,即:ΔE木=-mg ………………②

在这个过程中,将有体积为木块一半大的水,即图(2)中打斜线的那部分水由原来位置被排

ΔE水=mg ………………③

将②、③式代入①式,就求得在这个过程中,力F所做的功等于WF=mg

(2)由于木块的密度是水的一半,故开始时浮在水面上的木块有一半没入水中。如用力F压木块,使之下沉,则当木块刚好完全没入水中时,将有体积为木块一半大的水,即图(2)中打斜线的那部分水被排开。由于水池的水面远比木块的横截面积大,故被排开的这部分水不会使水池的水面升高,也就是说被排开的这部分水被均匀分散在水池水面上了。

二、合理联想,把握解决问题的方向许多同学抱怨昨天记住了的东西今天就丢到了脑后,复习时没有问题,考试时却又想不起来.为什么会这样呢?其中重要的就是在记忆时,忽视了知识的整体性和系统性.造成知识提取困难.要想使知识存贮得进,提取得出,就要在记忆的时候为知识找到附着物.亦即,把记忆的目标对象穿套在自己已经掌握了的知识系统中.另外,对于需要记忆的东西,先不要急于死记硬背,可以先查查它的“身世”,看看它的来龙去脉,看看它的组合成分,然后,找到某种规律性的联系,再通过联系把记忆对象推导出来.这样,记忆在大脑中完成了联系推导的过程,这犹如把记忆对象穿套在知识系统里,回忆时也就不容易遗忘. 例3 如图所示,将甲、乙、丙球(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲球从圆心A出发做自由落体运动,乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙球沿圆弧轨道从C点(且C点靠近D点)运动到D点.如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断中正确的是 ( ) A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点

B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点

C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点

D.甲球最先到达D点,无法判断哪球最后到达D点 分析: 一些学生被求“乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D”的时间卡住.这里发生“思维堵塞”的主要原因在于学习物理知识时,没有将知识与应用该知识的“触发”条件结合起来,形成条件化了的知识.如果在学习知识时,同时附以大量的“如果…那么”的“产生式”,就会使该知识变成活的知识,从而使自己在再次面临这些条件时,能够有效地提取这些知识,灵活运用这些知识. 我们知道:沿竖直放置的圆上的任何一条光滑弦由静止开始下滑过程中所需要的时间都等于沿竖直直径自由下落的时间.而抓住“C点靠近D点”这个条件与单摆做简谐运动的条件a<50相比较,也就把握了丙球由C点向D点的运动过程是单摆的运动了.可见,引导学生学会抓住知识的附加条件后求出三球运动至D点的时间可谓不费吹灰之力. 再如创新设计:P195第2题例4: 一辆全由金属材料制作的装甲车的质量m=4.0×103kg,长为l=6 m,竖直方向最大跨度h=3m,以v=20 m/s的速度在沿地球赤道的公路上行驶,若考虑地球的自转,而不考虑公转.则:(1)求装甲车自东向西行驶与自西向东行驶两种情况下对路面的压力之差;(2)若已知赤道上地磁场的磁感应强度B=0.32×10-4T,求该车上的电势差. 分析: 许多学生在求解第一问时,不知从何下手.其实,这也是个典型的联想类比题.只要运用“分析法”通过联想的方法把握问题线索进行层层设问:①在考虑地球自转的条件下,应怎样求出路面对装甲车的压力?用圆周运动中的动力学规律求.②为什么装甲车自东向西行驶与自西向东行驶两种情况下对路面会有压力差呢?因为这两种情况中,装甲车相对于地轴旋转的线速度不同.③为什么装甲车相对于地轴旋转的线速度不同时,装甲车对路面的压力会不同呢?这是由于圆周运动的动力学规律中的线速度是物体相对于圆心运动的线速度.有些学生在求解第二问时,也弄不清感应电动势的计算公式E=Blv中l到底是用题中l还是h代入计算? 三、积极进行重组尝试,提高综合分析问题的能力 具体方法是:①把多个知识点列出来;②建构一条知识主线,把具有一定特征和规律的各个知识点穿成一条知识线,就像一根链条一样把多个知识点穿联起来,就会避免遗漏现象.也可以通过重新穿联知识线的方法,重组知识信息,使知识灵活起来,达到“以不变应万变,以静制动”的目的. 例5 由于地球表面存在大气层,使太阳光覆盖地球面积与没有大气层时不同,则有大气层时太阳光覆盖面积是较大还是较小,地球某处清晨接收到的第一缕阳光是何种颜色(设大气层为均匀介质) ( )

A.较小,紫色 B.较小,白色

C.较大,红色 D.较大,白色 分析: 这个问题许多学生无从下手.殊不知,这是把几个简单题揉在一起的组合题.这也是物理命题的常规方法.在处理这类问题时,如果能抓住关键的信息,对题中涉及的各种信息进行分解重组,就可以迅速求得问题的解决. 本题中包含的物理信息有:①光的折射现象,折射率的概念,法线的概念和光的折射定律.要求我们抓住“法线”这个概念的实质,在抓住“折射定律”所反映的光的折射现象的本质的前提下去把握由此派生出来的概念,从而把握概念的外延,抓住实质,完成解题的任务.②光的色散现象.③具有用示意图表达问题情境的能力.显然,在这个问题中,构图的过程就是穿联知识点的知识主线.这个过程也可以使相关知识点的回忆、再认知变得有效、快速和全面. 在本题的分析处理过程中,只有在理解了“法线”的概念,弄清了“折射率”、“折射定律”的实质,能顺利进行构图,才能轻而易举地突破“光在球面介质中的折射”、“光由真空中进入空气”这些非本质因素的干扰,顺利完成对概念、方法的迁移和重组过程,正确答案为C.四、假设1、物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行(如图),当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做匀减速运动时 ( )

A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上

B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下

C.A、B之间的摩擦力为零

D.A、B之间是否存在摩擦力取决于A、B表面的性质

四、假设2、如图所示的理想变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,当其输出端接上可变电阻R。当R为何值时,R上获得最大功率?最大功率为多少?

五、变与不变的电想(98高考)来自质子源的质子(初速度为零),经加速电压为 800 kV的直线加速器加速,形成电流强度为1 mA的细柱形质子流,已知质子电荷e = 1.60×10-19 C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为________。在质子源到靶之间的加速电场是均匀的。在质子束中,与质子源相距l和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1与n2之比为 _______ 。

人们在思维过程中,最重要的思维方式就是对照比较.可以说,比较是记忆的法宝.许多知识体系,其实就是一种规定(或者说是法则),你记住了规定,知道了法则,就可以说成就了一半的学业.但规定常常是确定的,而规定的使用环境却是多种多样、千变万化的.拳术搏击中有 “以静制动,以不变应万变”,我们不妨借来一用.①对于需要掌握的知识和方法,我们要弄清楚相关范例;②重复多次进行思考理解,直至烂熟于心;③碰到变化时,搬出范例进行联想、对比,在迁移重组中解决问题.

-----思想方法篇浙江上虞中学2006、4、20 到了高考复习的关键阶段.经过一个多学期的学习以及总复习训练,我们不仅积累了许多知识信息,攻克了大量的知识堡垒,也形成了许多处理具体问题的方法和技巧,但在临近高考的这段时间中,由于知识的“量”的挤压,综合程度的提高,加之时间上的紧迫感、情绪上焦虑和心理困扰等诸种因素的交互作用,往往会出现“越学越糊涂”,“扯不清、理还乱”的现象,有一种渐入“学习低谷”之感.因此,如何采取合理的措施,尽快地走出“低谷”现象,是现阶段学习中的主要任务. 无论从我们现阶段的心理特征还是从物理学科的特点和学习物理的思维策略方面看,形成一条明晰的思维主线,通过联想、类比和进行知识重组等的思想方法,应是顺利提取知识、合理运用知识的有效途径. 一、巧用类比与等价,化解求解问题的难点在理解和记忆有关知识时,往往会发生“卡壳”现象,如果一味地强求结论,有时会越想越不通,从而造成很大的思想包袱,甚至失去学习的信心.这时,及时诱导转换思维角度,给生疏的知识找个熟悉的“朋友”,把生疏的知识与熟悉的东西进行类比,则往往可以达到“化难为易”的效果. 例1 在点电荷-q产生的电场中的某位置,a粒子具有E0的动能即可逃离此电场的束缚.那么,要使质子从该位置逃离此电场的束缚,需要的动能至少为 ( ) A.4E。 B.2Eo

C.0.5E0 D.0.25Eo 分析: 由于该题的叙述中,模仿了“光电效应现象”中的语气,使一些学生如坠雾里,不知所措.其实,仔细进行类比即可发现:无论是a粒子还是质子,它在逃逸中需要从外界获取的动能都是用来克服电场力做功,而a粒子和质子从点电荷-q产生的电场中的相同两点中运动时,电势差是相同的.这样一类比,很容易选出答案为C. 例2、顶杆AB可在竖直滑槽K内滑动,其下端由凸轮M推动,凸轮绕O轴以匀角速ω转动,在图8所示的瞬时,OA= r,凸轮轮缘与A接触处法线n与OA之间的夹角为α,求:此瞬时顶杆AB的速度。

这个题目比较新颖,但它与下面陈题基本相同:“顶杆l可以在竖直滑槽内滑动,其下端顶在斜面上,当斜面以v0匀速运动时顶杆的速度是多大?”。在审题时,只要能分析出此瞬时凸轮的作用相当于倾角为α的斜面,如图9,这个“斜面”的水平速度为ωr,问题就迎刃而解了。但同学们思考时,此题往往被卡在分速度的大小或方向上,部分同学在审题时,无法将凸轮等效成斜面,以至不会求解。 用类比法解决问题时必须寻找类比点,在寻找的过程中,使自己的思维自动地进入一系列分析理解的过程,从而在不知不觉中把机械记忆转变成了理解记忆,把死记硬背转变成了有趣的创造性的智力活动,学习就不再枯燥,记忆也就充满了快乐. (广东高考)(13分)面积很大的水池,水深为H,水面上浮着一正方体木块。木块边长为a,密度为水的1/2, 质量为m。开始时,木块静止,有一半没入水中,如图所示。现用力F将木块缓慢地压到池底。不计摩擦。求 (1)从木块刚好完全没入水中到停在池底的过程中,池水势能的改变量。 (2)从开始到木块刚好完全没入水的过程中,力F所做的功。 (1)中的位置Ⅰ移到位置Ⅱ。由于水的流动是连续的,所以在这个过程中,池水的流动从效果上看,相当于将与木块同大的水正方体由位置Ⅱ移到位置Ⅰ,与木块的位置置换了一下。由于木块的密度是水的一半,故这个与木块同大的水正方体的质量为2m。这个水正方体的重心位于正方体的中心,它相对正方体的底面的高度为。由此得知,这个水正方体位于位置Ⅱ时重力势能2mg,位于位置Ⅰ时重力势能2mg(H-a/2)。故从木块刚好完全没入水中到停止在池底的过程中,池水重力势能增加了:

ΔEp=2mg(H-a/2)-2mg(a/2)=2mg(H-a)

由于将木块由开始的位置压到木块刚好完全没入水中的过程中,压力F还是恒力,故由功能关系得知,在这个过程中,力F所做的功WF等于木块重力势能的增量ΔE木与池水重力势能的增量ΔE水的总和,即:

WF=ΔE木+ΔE水 ………………①

在过程开始时,木块浮在水面,由于木块的密度是水的一半,故其重心恰好位于水池的水面上。当木块刚好被压到完全没入水中时,其重心下降了,故在这个过程中,木块重力势能减少了mg,即:ΔE木=-mg ………………②

在这个过程中,将有体积为木块一半大的水,即图(2)中打斜线的那部分水由原来位置被排

ΔE水=mg ………………③

将②、③式代入①式,就求得在这个过程中,力F所做的功等于WF=mg

(2)由于木块的密度是水的一半,故开始时浮在水面上的木块有一半没入水中。如用力F压木块,使之下沉,则当木块刚好完全没入水中时,将有体积为木块一半大的水,即图(2)中打斜线的那部分水被排开。由于水池的水面远比木块的横截面积大,故被排开的这部分水不会使水池的水面升高,也就是说被排开的这部分水被均匀分散在水池水面上了。

二、合理联想,把握解决问题的方向许多同学抱怨昨天记住了的东西今天就丢到了脑后,复习时没有问题,考试时却又想不起来.为什么会这样呢?其中重要的就是在记忆时,忽视了知识的整体性和系统性.造成知识提取困难.要想使知识存贮得进,提取得出,就要在记忆的时候为知识找到附着物.亦即,把记忆的目标对象穿套在自己已经掌握了的知识系统中.另外,对于需要记忆的东西,先不要急于死记硬背,可以先查查它的“身世”,看看它的来龙去脉,看看它的组合成分,然后,找到某种规律性的联系,再通过联系把记忆对象推导出来.这样,记忆在大脑中完成了联系推导的过程,这犹如把记忆对象穿套在知识系统里,回忆时也就不容易遗忘. 例3 如图所示,将甲、乙、丙球(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲球从圆心A出发做自由落体运动,乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙球沿圆弧轨道从C点(且C点靠近D点)运动到D点.如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断中正确的是 ( ) A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点

B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点

C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点

D.甲球最先到达D点,无法判断哪球最后到达D点 分析: 一些学生被求“乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D”的时间卡住.这里发生“思维堵塞”的主要原因在于学习物理知识时,没有将知识与应用该知识的“触发”条件结合起来,形成条件化了的知识.如果在学习知识时,同时附以大量的“如果…那么”的“产生式”,就会使该知识变成活的知识,从而使自己在再次面临这些条件时,能够有效地提取这些知识,灵活运用这些知识. 我们知道:沿竖直放置的圆上的任何一条光滑弦由静止开始下滑过程中所需要的时间都等于沿竖直直径自由下落的时间.而抓住“C点靠近D点”这个条件与单摆做简谐运动的条件a<50相比较,也就把握了丙球由C点向D点的运动过程是单摆的运动了.可见,引导学生学会抓住知识的附加条件后求出三球运动至D点的时间可谓不费吹灰之力. 再如创新设计:P195第2题例4: 一辆全由金属材料制作的装甲车的质量m=4.0×103kg,长为l=6 m,竖直方向最大跨度h=3m,以v=20 m/s的速度在沿地球赤道的公路上行驶,若考虑地球的自转,而不考虑公转.则:(1)求装甲车自东向西行驶与自西向东行驶两种情况下对路面的压力之差;(2)若已知赤道上地磁场的磁感应强度B=0.32×10-4T,求该车上的电势差. 分析: 许多学生在求解第一问时,不知从何下手.其实,这也是个典型的联想类比题.只要运用“分析法”通过联想的方法把握问题线索进行层层设问:①在考虑地球自转的条件下,应怎样求出路面对装甲车的压力?用圆周运动中的动力学规律求.②为什么装甲车自东向西行驶与自西向东行驶两种情况下对路面会有压力差呢?因为这两种情况中,装甲车相对于地轴旋转的线速度不同.③为什么装甲车相对于地轴旋转的线速度不同时,装甲车对路面的压力会不同呢?这是由于圆周运动的动力学规律中的线速度是物体相对于圆心运动的线速度.有些学生在求解第二问时,也弄不清感应电动势的计算公式E=Blv中l到底是用题中l还是h代入计算? 三、积极进行重组尝试,提高综合分析问题的能力 具体方法是:①把多个知识点列出来;②建构一条知识主线,把具有一定特征和规律的各个知识点穿成一条知识线,就像一根链条一样把多个知识点穿联起来,就会避免遗漏现象.也可以通过重新穿联知识线的方法,重组知识信息,使知识灵活起来,达到“以不变应万变,以静制动”的目的. 例5 由于地球表面存在大气层,使太阳光覆盖地球面积与没有大气层时不同,则有大气层时太阳光覆盖面积是较大还是较小,地球某处清晨接收到的第一缕阳光是何种颜色(设大气层为均匀介质) ( )

A.较小,紫色 B.较小,白色

C.较大,红色 D.较大,白色 分析: 这个问题许多学生无从下手.殊不知,这是把几个简单题揉在一起的组合题.这也是物理命题的常规方法.在处理这类问题时,如果能抓住关键的信息,对题中涉及的各种信息进行分解重组,就可以迅速求得问题的解决. 本题中包含的物理信息有:①光的折射现象,折射率的概念,法线的概念和光的折射定律.要求我们抓住“法线”这个概念的实质,在抓住“折射定律”所反映的光的折射现象的本质的前提下去把握由此派生出来的概念,从而把握概念的外延,抓住实质,完成解题的任务.②光的色散现象.③具有用示意图表达问题情境的能力.显然,在这个问题中,构图的过程就是穿联知识点的知识主线.这个过程也可以使相关知识点的回忆、再认知变得有效、快速和全面. 在本题的分析处理过程中,只有在理解了“法线”的概念,弄清了“折射率”、“折射定律”的实质,能顺利进行构图,才能轻而易举地突破“光在球面介质中的折射”、“光由真空中进入空气”这些非本质因素的干扰,顺利完成对概念、方法的迁移和重组过程,正确答案为C.四、假设1、物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行(如图),当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做匀减速运动时 ( )

A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上

B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下

C.A、B之间的摩擦力为零

D.A、B之间是否存在摩擦力取决于A、B表面的性质

四、假设2、如图所示的理想变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,当其输出端接上可变电阻R。当R为何值时,R上获得最大功率?最大功率为多少?

五、变与不变的电想(98高考)来自质子源的质子(初速度为零),经加速电压为 800 kV的直线加速器加速,形成电流强度为1 mA的细柱形质子流,已知质子电荷e = 1.60×10-19 C。这束质子流每秒打到靶上的质子数为________。在质子源到靶之间的加速电场是均匀的。在质子束中,与质子源相距l和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1与n2之比为 _______ 。

人们在思维过程中,最重要的思维方式就是对照比较.可以说,比较是记忆的法宝.许多知识体系,其实就是一种规定(或者说是法则),你记住了规定,知道了法则,就可以说成就了一半的学业.但规定常常是确定的,而规定的使用环境却是多种多样、千变万化的.拳术搏击中有 “以静制动,以不变应万变”,我们不妨借来一用.①对于需要掌握的知识和方法,我们要弄清楚相关范例;②重复多次进行思考理解,直至烂熟于心;③碰到变化时,搬出范例进行联想、对比,在迁移重组中解决问题.

同课章节目录