七年级语文下册第五单元第20课《古代诗歌五首》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 七年级语文下册第五单元第20课《古代诗歌五首》课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 841.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-09 15:55:03 | ||

图片预览

文档简介

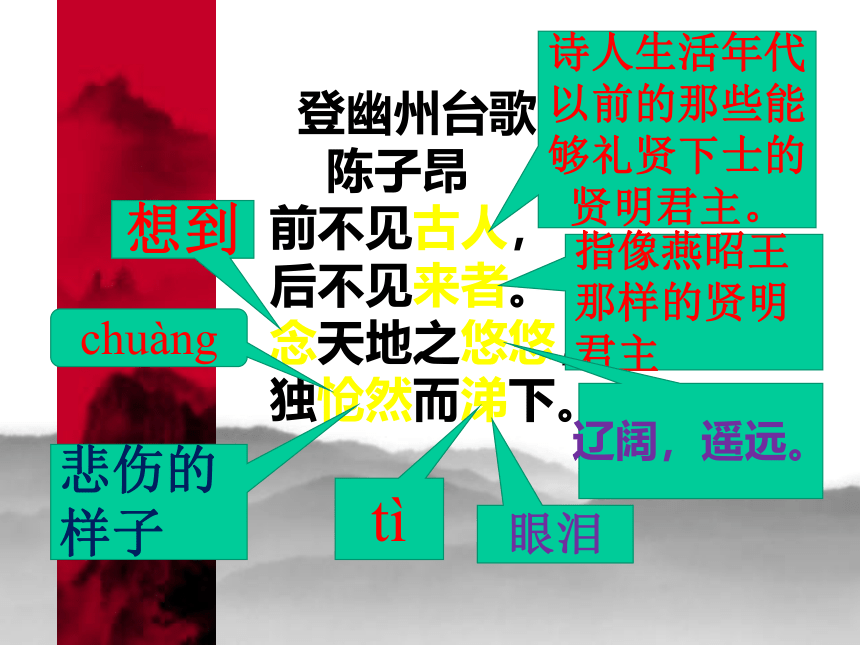

课件38张PPT。登幽州台歌作者:陈子昂民作者简介陈子昂(659——700),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。其诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风,是唐代诗歌革新的先驱。现存100余首,有《陈伯玉集》传世。写作背景这首诗写于武则天万岁通天元年(696)。陈子昂是一个具有政治才能的文人。他直言敢谏,对当朝的不少弊政,常常提出批评意见,不为武则天采纳,并曾一度因“逆党”株连而下狱。后来诗人接连遭受挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》等诗篇。 登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

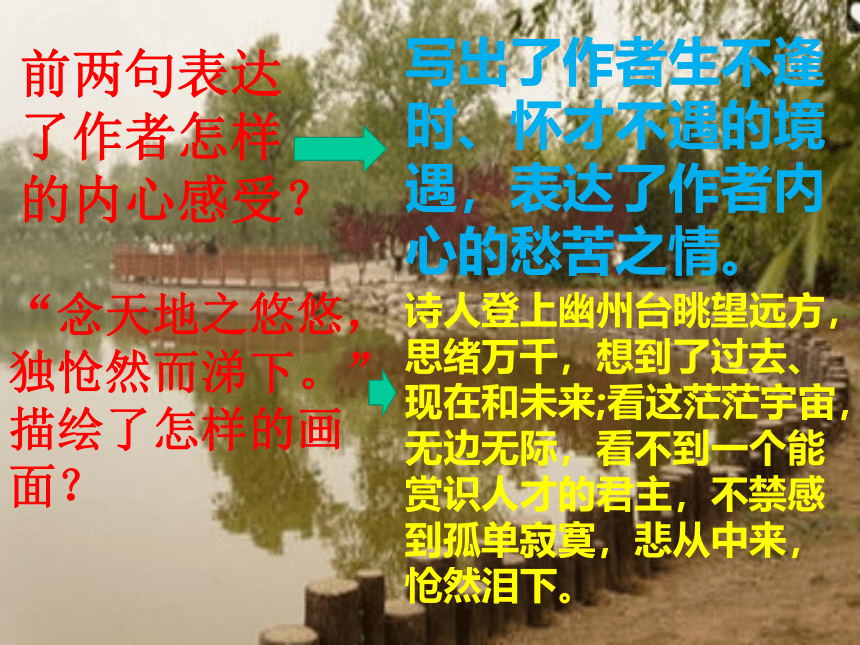

独怆然而涕下。诗人生活年代以前的那些能够礼贤下士的贤明君主。指像燕昭王那样的贤明君主辽阔,遥远。想到悲伤的样子眼泪chuàngtì前两句表达了作者怎样的内心感受?“念天地之悠悠,

独怆然而涕下。”

描绘了怎样的画面?写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。诗人登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,无边无际,看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然泪下。主题思想本诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地表现了诗人怀才不遇和在理想破灭时孤寂郁闷的心情。课堂练习:

1.本诗前两句写出了时间的绵长,但自己却:

2 .后两句写出了空间的: ,但自己却: ,所以全诗沉郁悲壮。 生不逢时辽阔孤单悲苦 望 岳 杜甫欣赏泰山美景 位于山东省中部的泰山,古称东岳,又称岱岳,被尊为五岳之首。自古有许多吟诵泰山的诗作,而以杜甫的这首《望岳》最为著名,因此被刻于碑碣,立于山麓。作者简介一、作者简介

杜甫唐代伟大的现实主义诗人,现存诗1400首,这些诗真实、深刻地反映了唐王朝由盛及衰这一转折过程中的种种社会现象,展现出广阔的生活画面,成为唐代社会的历史,历来被称为“诗 史”。代表作:《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》及“三吏”“三别”。二、背景

杜甫20—35岁时曾遍游中国的大江南北。《望岳》这组诗就是在他24岁时写成的。这组诗共三首,分东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。书上这首诗即东岳泰山,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青壮年杜甫那种蓬勃的朝气。岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那清翠的山色没有尽头。夫fú,语气助词。

未:没有 了:完造化钟神秀, 阴阳割昏晓。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南山北的天色被分割成一明一暗两部分。造化:大自然。钟:汇聚 阴阳:山南山北荡胸生层云, 决眦入归鸟。 层出不穷的云雾使人心胸荡漾,我睁大眼睛看见欲归巢的飞鸟。 荡:荡漾,曾:层,决眦:睁大眼睛会当凌绝顶,一览众山小应当要等上泰山最高峰,在上面俯视的话,众山都会显得矮小。会当:应当,凌:登上,绝顶:最高峰。飞来峰王安石登作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。飞来峰上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。《登飞来峰》思路 《登飞来峰》是一首哲理诗。这首诗借写景抒发了诗人广阔的政治胸怀,以理入诗,表现了作者高瞻远瞩、不畏困难的心怀。一二句叙述自己行动,为后文议论打好基础。三四句议论,由前两句自己的生活经验体悟到一种人生哲理。不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

释义:不怕被漂浮的云彩遮挡住双眼,

只是因为自己处在(山)的最高处。

哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事所羁绊。有一次,江泽民总书记会见来访的美国副总统戈尔,提出了关于把健康、稳定的中美关系带入二十一世纪,中美双方应把握住三个原则。在阐述其中处理中美关系要站得高,看得远时,江总书记引用了宋代王安石的诗句“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”。同年10月29日,江泽民在访问美国期间,戈尔设宴款待江主席,并致欢迎词。江主席在致答词时,再次引用王安石的这两句诗,希望发展面向新世纪的长期稳定的中美关系。

这是王安石《登飞来峰》诗中的两句,是写诗人登高所望所感,也不乏比喻意义。王安石是北宋时期政治上的改革派,曾遭受过保守势力的攻讦,诗中的“浮云”就比喻反对革新的保守势力。自七十年代以来,中美两国关系总地来说是向健康、稳定的方向发展的,但也不时地受到来自不同方面的干扰。江主席两次引用“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”的诗句,旨在中美双方要站得高,看得远,把握住两国人民的根本利益,着眼于两国关系大局,着眼于世界大局、着眼于把一个繁荣、稳定、和平的世界带入二十一世纪。 游山西村陆游写作背景 爱国诗人陆游在政治斗争中,屡受统治集团投降派的排挤打击,但他坚持抗金主张,始终不渝。宋孝宗乾道二年(1166),陆游由于支持张俊北伐失败被罢官还乡。居山阴(今绍兴)镜湖之三山村。这道诗作于次年春。诗中生动地描写了农村淳朴的习俗和美丽的自然风光,表现出作者对农村生活的真挚的情感。诗的大意:

不要笑话农家腊月做的酒浑浊,丰收之年有丰足的佳肴款待客人。一重重山,一道道水,怀疑会有无路可行的时候,忽然看见柳色暗绿,花色明丽,又一个村庄出现在眼前。你吹着箫,我击着鼓,结队喜庆,春社祭日已经临近,布做成的衣衫,最普通的帽,简朴的古风仍然存在。从今日起,如果可以乘着月光闲游,我这白发老翁也要随夜乘兴,拄着拐杖,敲开农家朋友的柴门。 “莫笑农家腊洒浑,丰年留客足鸡豚” 1、这里“足鸡豚”是形容农家待客的菜肴极为丰盛。 2、一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。 3、“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。“山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

描述其画面:重重叠叠的山岭,弯弯曲曲的流水,远远望去好象前面已经无路可通了,可是,走到近前,在垂柳掩映、山花烂漫的地方,突然又出现了一带村庄。

“山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

赏析:这一联描绘了山水复杂纡曲的美丽风光,表现了游者的惊喜和高兴。

这两句后来常用以形容陷入困境,忽又绝处逢生的情境。 蕴含的哲理——只要人们正视现实,面对重重艰难险阻,不退缩,不畏惧,勇于开拓,发奋前进。那么,前方将是一个充满光明与希望的崭新境界。 “山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

勾勒出一幅纯真明快的农村风俗画。

颈联:箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 尾联:从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

点明诗题,呼应首句“农家”;诗人对山西村的恋恋不舍,对农村生活的热爱。 归纳主题:

描画了农村优美的景色和淳朴的民风,刻画了农民纯朴好客的品性,表现了诗人对农村生活的热爱。 己亥杂诗龚自珍 用“浩荡”表现“离愁”的广阔无边,用“白日斜”的特定情境烘托“离愁”。 浩荡离愁白日斜(xiá),吟鞭东指即天涯。 落红不是无情物,化作春泥更护花。

1、用比喻的修辞,落红比喻诗人自己,花指国家、人民,也可比作理想信念。诗人虽辞官回家,但仍关心国家的前途和命运。

2、今天常用这两句来赞美牺牲自己、培育新人的无私奉献精神,或为了美好事物勇于献身的精神。

中心思想:

诗人愤然辞官,回家途中触景生情发出感慨,表达了作者的离愁别绪,表现诗人不畏挫折,不甘沉沦,始终关注国家命运并为国奉献的精神。

写法:托物言志

落红比喻诗人自己,花指国家、人民,也可比作理想信念。诗人虽辞官回家,但仍心系国家人民,及时离官辞京,也要像落红一样,化作春泥,报效国家和人民。

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。诗人生活年代以前的那些能够礼贤下士的贤明君主。指像燕昭王那样的贤明君主辽阔,遥远。想到悲伤的样子眼泪chuàngtì前两句表达了作者怎样的内心感受?“念天地之悠悠,

独怆然而涕下。”

描绘了怎样的画面?写出了作者生不逢时、怀才不遇的境遇,表达了作者内心的愁苦之情。诗人登上幽州台眺望远方,思绪万千,想到了过去、现在和未来;看这茫茫宇宙,无边无际,看不到一个能赏识人才的君主,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然泪下。主题思想本诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地表现了诗人怀才不遇和在理想破灭时孤寂郁闷的心情。课堂练习:

1.本诗前两句写出了时间的绵长,但自己却:

2 .后两句写出了空间的: ,但自己却: ,所以全诗沉郁悲壮。 生不逢时辽阔孤单悲苦 望 岳 杜甫欣赏泰山美景 位于山东省中部的泰山,古称东岳,又称岱岳,被尊为五岳之首。自古有许多吟诵泰山的诗作,而以杜甫的这首《望岳》最为著名,因此被刻于碑碣,立于山麓。作者简介一、作者简介

杜甫唐代伟大的现实主义诗人,现存诗1400首,这些诗真实、深刻地反映了唐王朝由盛及衰这一转折过程中的种种社会现象,展现出广阔的生活画面,成为唐代社会的历史,历来被称为“诗 史”。代表作:《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》及“三吏”“三别”。二、背景

杜甫20—35岁时曾遍游中国的大江南北。《望岳》这组诗就是在他24岁时写成的。这组诗共三首,分东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。书上这首诗即东岳泰山,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青壮年杜甫那种蓬勃的朝气。岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那清翠的山色没有尽头。夫fú,语气助词。

未:没有 了:完造化钟神秀, 阴阳割昏晓。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南山北的天色被分割成一明一暗两部分。造化:大自然。钟:汇聚 阴阳:山南山北荡胸生层云, 决眦入归鸟。 层出不穷的云雾使人心胸荡漾,我睁大眼睛看见欲归巢的飞鸟。 荡:荡漾,曾:层,决眦:睁大眼睛会当凌绝顶,一览众山小应当要等上泰山最高峰,在上面俯视的话,众山都会显得矮小。会当:应当,凌:登上,绝顶:最高峰。飞来峰王安石登作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。飞来峰上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。《登飞来峰》思路 《登飞来峰》是一首哲理诗。这首诗借写景抒发了诗人广阔的政治胸怀,以理入诗,表现了作者高瞻远瞩、不畏困难的心怀。一二句叙述自己行动,为后文议论打好基础。三四句议论,由前两句自己的生活经验体悟到一种人生哲理。不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

释义:不怕被漂浮的云彩遮挡住双眼,

只是因为自己处在(山)的最高处。

哲理:观察事物,解决问题,要站得高,看得远,否则会被眼前的小事所羁绊。有一次,江泽民总书记会见来访的美国副总统戈尔,提出了关于把健康、稳定的中美关系带入二十一世纪,中美双方应把握住三个原则。在阐述其中处理中美关系要站得高,看得远时,江总书记引用了宋代王安石的诗句“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”。同年10月29日,江泽民在访问美国期间,戈尔设宴款待江主席,并致欢迎词。江主席在致答词时,再次引用王安石的这两句诗,希望发展面向新世纪的长期稳定的中美关系。

这是王安石《登飞来峰》诗中的两句,是写诗人登高所望所感,也不乏比喻意义。王安石是北宋时期政治上的改革派,曾遭受过保守势力的攻讦,诗中的“浮云”就比喻反对革新的保守势力。自七十年代以来,中美两国关系总地来说是向健康、稳定的方向发展的,但也不时地受到来自不同方面的干扰。江主席两次引用“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”的诗句,旨在中美双方要站得高,看得远,把握住两国人民的根本利益,着眼于两国关系大局,着眼于世界大局、着眼于把一个繁荣、稳定、和平的世界带入二十一世纪。 游山西村陆游写作背景 爱国诗人陆游在政治斗争中,屡受统治集团投降派的排挤打击,但他坚持抗金主张,始终不渝。宋孝宗乾道二年(1166),陆游由于支持张俊北伐失败被罢官还乡。居山阴(今绍兴)镜湖之三山村。这道诗作于次年春。诗中生动地描写了农村淳朴的习俗和美丽的自然风光,表现出作者对农村生活的真挚的情感。诗的大意:

不要笑话农家腊月做的酒浑浊,丰收之年有丰足的佳肴款待客人。一重重山,一道道水,怀疑会有无路可行的时候,忽然看见柳色暗绿,花色明丽,又一个村庄出现在眼前。你吹着箫,我击着鼓,结队喜庆,春社祭日已经临近,布做成的衣衫,最普通的帽,简朴的古风仍然存在。从今日起,如果可以乘着月光闲游,我这白发老翁也要随夜乘兴,拄着拐杖,敲开农家朋友的柴门。 “莫笑农家腊洒浑,丰年留客足鸡豚” 1、这里“足鸡豚”是形容农家待客的菜肴极为丰盛。 2、一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。 3、“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。“山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

描述其画面:重重叠叠的山岭,弯弯曲曲的流水,远远望去好象前面已经无路可通了,可是,走到近前,在垂柳掩映、山花烂漫的地方,突然又出现了一带村庄。

“山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

赏析:这一联描绘了山水复杂纡曲的美丽风光,表现了游者的惊喜和高兴。

这两句后来常用以形容陷入困境,忽又绝处逢生的情境。 蕴含的哲理——只要人们正视现实,面对重重艰难险阻,不退缩,不畏惧,勇于开拓,发奋前进。那么,前方将是一个充满光明与希望的崭新境界。 “山重水复疑无踟,柳暗花明又一村”。

勾勒出一幅纯真明快的农村风俗画。

颈联:箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 尾联:从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

点明诗题,呼应首句“农家”;诗人对山西村的恋恋不舍,对农村生活的热爱。 归纳主题:

描画了农村优美的景色和淳朴的民风,刻画了农民纯朴好客的品性,表现了诗人对农村生活的热爱。 己亥杂诗龚自珍 用“浩荡”表现“离愁”的广阔无边,用“白日斜”的特定情境烘托“离愁”。 浩荡离愁白日斜(xiá),吟鞭东指即天涯。 落红不是无情物,化作春泥更护花。

1、用比喻的修辞,落红比喻诗人自己,花指国家、人民,也可比作理想信念。诗人虽辞官回家,但仍关心国家的前途和命运。

2、今天常用这两句来赞美牺牲自己、培育新人的无私奉献精神,或为了美好事物勇于献身的精神。

中心思想:

诗人愤然辞官,回家途中触景生情发出感慨,表达了作者的离愁别绪,表现诗人不畏挫折,不甘沉沦,始终关注国家命运并为国奉献的精神。

写法:托物言志

落红比喻诗人自己,花指国家、人民,也可比作理想信念。诗人虽辞官回家,但仍心系国家人民,及时离官辞京,也要像落红一样,化作春泥,报效国家和人民。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读