2018年高考生物四轮复习2018年5月13日+每周一测

文档属性

| 名称 | 2018年高考生物四轮复习2018年5月13日+每周一测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 559.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-05-10 07:02:48 | ||

图片预览

文档简介

5月13日 每周一测

选择题:共13小题,每小题只有一个选项符合题意。

1.下列关于乳酸菌和酵母菌的叙述,正确的是

A.遗传物质都是DNA,都与蛋白质结合组成染色体

B.在无氧条件下,两者的有氧呼吸过程都会受到抑制

C.在有氧条件下,两者都能将葡萄糖分解产生CO2并释放能量

D.在基因指导蛋白质合成时,两种微生物共用一套遗传密码

2.下列关于生物膜的叙述,正确的是

A.细胞内的囊泡只能来自于内质网或高尔基体

B.细胞膜与线粒体膜、核膜所含的蛋白质种类几乎没有差异

C.分泌蛋白分泌到细胞外的过程体现了生物膜的选择透过性

D.叶绿体的类囊体薄膜上附着多种色素,参与能量转化的过程

3.神经元细胞中K+浓度高于细胞外,而Na+浓度低于细胞外。下列叙述中正确的是

A.K+运出神经元和Na+运出神经元均为需要载体蛋白协助的主动运输

B.温度和蛋白质抑制剂均影响神经元吸收K+的速率

C.用呼吸抑制剂处理神经元不影响Na+进出神经元的速率

D.突触前膜释放神经递质为需要载体蛋白协助的胞吐过程

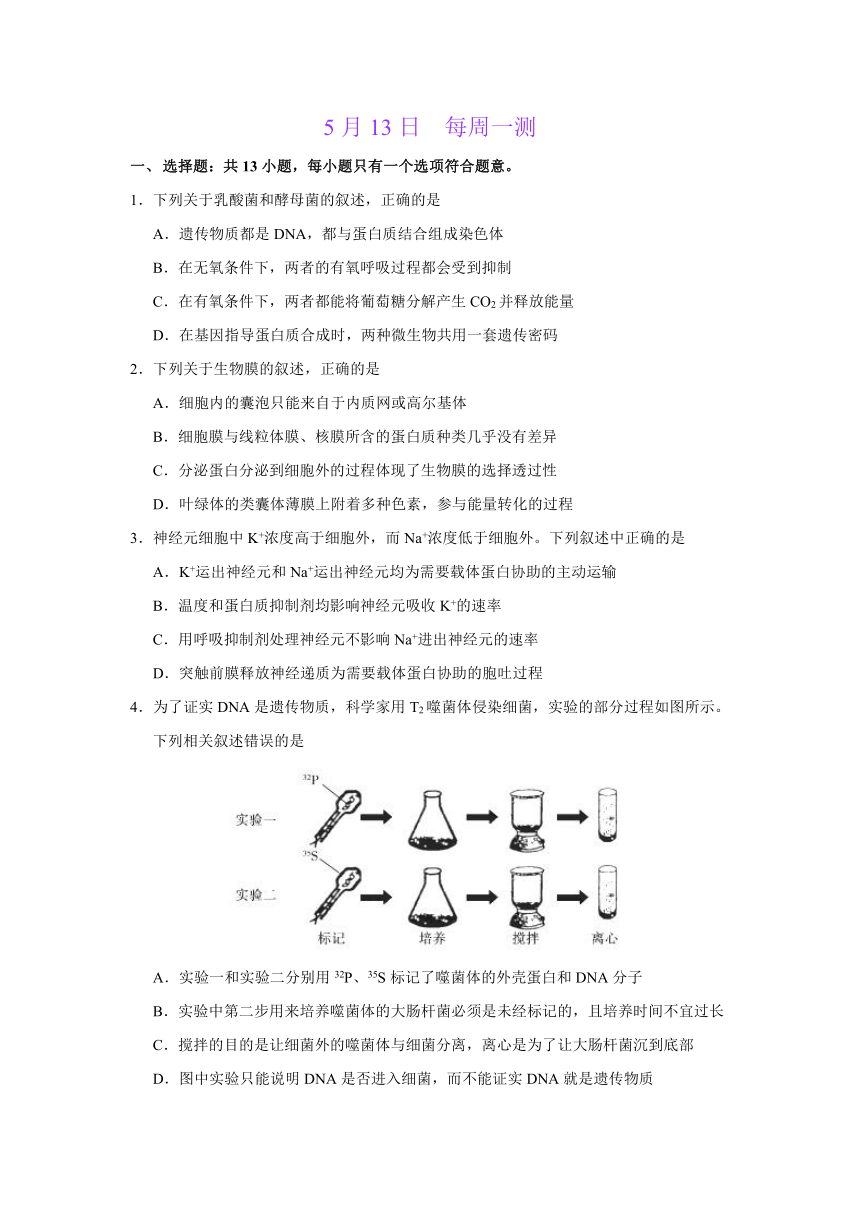

4.为了证实DNA是遗传物质,科学家用T2噬菌体侵染细菌,实验的部分过程如图所示。下列相关叙述错误的是

A.实验一和实验二分别用32P、35S标记了噬菌体的外壳蛋白和DNA分子

B.实验中第二步用来培养噬菌体的大肠杆菌必须是未经标记的,且培养时间不宜过长

C.搅拌的目的是让细菌外的噬菌体与细菌分离,离心是为了让大肠杆菌沉到底部

D.图中实验只能说明DNA是否进入细菌,而不能证实DNA就是遗传物质

5.关于核DNA复制与转录的叙述,错误的是

A.在某个细胞的一生中,DNA只复制一次,基因可多次转录

B.在细胞分裂期,染色体高度螺旋化后,基因转录水平下降

C.在细胞分化期,DNA的复制、转录和翻译可同时进行

D.转录时,不同基因的模板链可能不同,但特定的某一基因模板链固定

6.以马蛔虫受精卵为实验对象,制作并观察有丝分裂的临时装片,下列叙述正确的是

A.用10%的盐酸处理马蛔虫受精卵,使细胞相互分离

B.解离和染色后都需漂洗,后者是用50%乙醇洗去多余的染料

C.细胞内染色体能被醋酸洋红等酸性染料染成深色,说明质膜失去选择透性

D.在高倍镜下能观察到细胞核中出现线状或棒状的染色体,这类细胞只占少部分

7.下列有关显微镜的观察类活动的叙述,正确的是

A.黑藻叶片可直接放在载玻片上观察叶绿体

B.高倍显微镜下可观察到洋葱外表皮细胞中流动的叶绿体

C.检测生物组织中的油脂时,视野下的橙黄色油脂颗粒主要在细胞间

D.观察根尖分生区时,一个视野中绝大部分细胞被染成深色的棒状小体

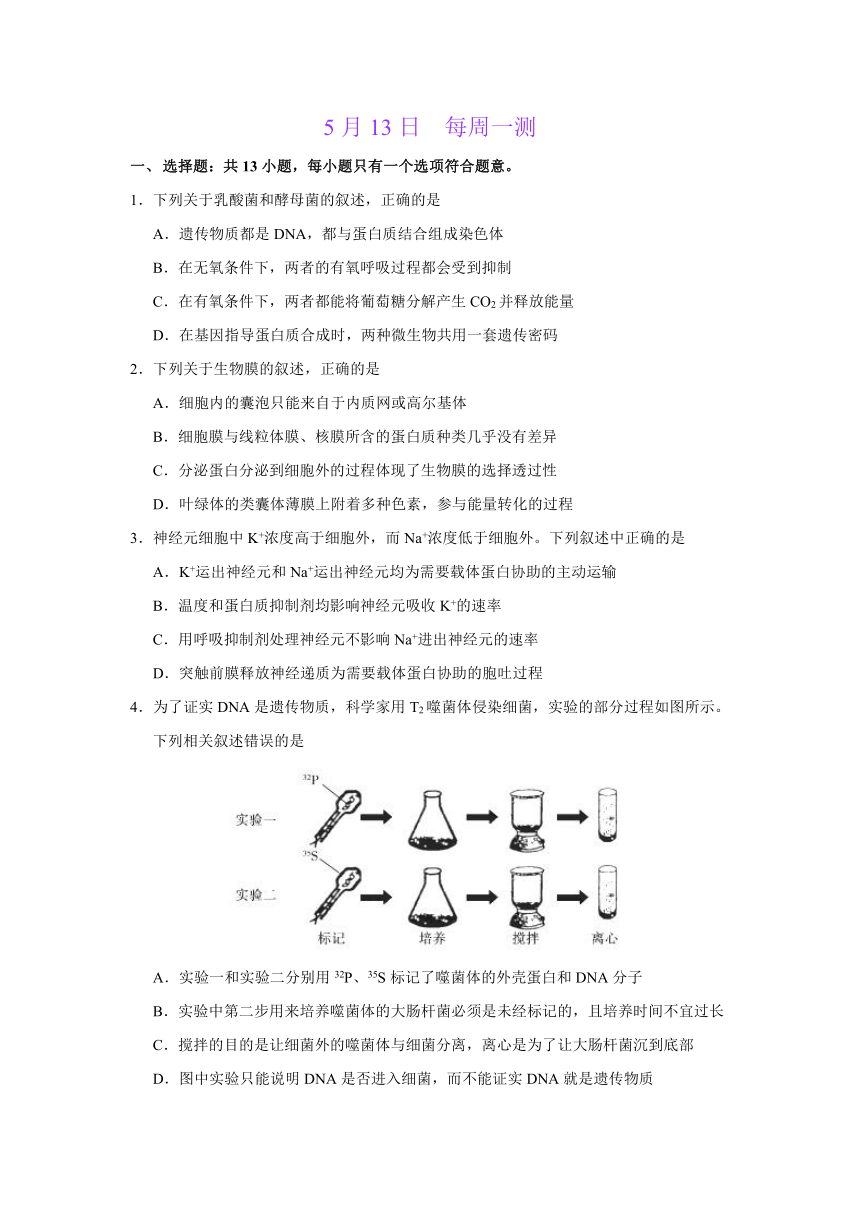

8.正常人口服葡萄糖及持续静脉注射葡萄糖后,血浆中葡萄糖和胰岛素浓度的变化情况如下图所示,相关叙述错误的是

A.持续静脉注射葡萄糖是模拟口服葡萄糖后血浆中葡萄糖浓度的变化

B.口服葡萄糖和静脉注射葡萄糖都能使血浆葡萄糖浓度升高

C.口服葡萄糖后血浆中胰岛素的含量大大高于静脉注射者

D.肠道中的葡萄糖能直接刺激胰岛B细胞分泌胰岛素

9.常见的重症肌无力是一种由神经—肌肉接头传递功能障碍引起的疾病,患者的病重程度与体内乙酰胆碱受体抗体浓度呈正相关,临床上可用胆碱酯酶抑制剂进行治疗。相关叙述错误的是

A.题干描述的重症肌无力属于一种自身免疫病

B.乙酰胆碱受体属于细胞膜上的一种蛋白质

C.患者体内乙酰胆碱受体抗体主要分布在血浆中

D.胆碱酯酶抑制剂治疗原理是降低乙酰胆碱浓度

10.下列有关种群的说法中,正确的是

A.种群密度是种群最基本的数量特征,这一特征能反映出种群数量的变化趋势

B.利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,可以破坏子代的性别比例

C.种群数量的“J”型和“S”型曲线均为描述种群数量增长的曲线

D.同一种群在同一环境中的K值是固定不变的

11.灰沼狸生活在南非,营集群生活。一些个体在群中其它个体取食时,占据高处放哨。放哨者通常第一个发现接近的捕食者,并且发出告警声后,迅速到达安全的地方。研究者做了如下实验:

组别 受试者 实验处理 实验结果

甲组 前3天没参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

乙组 前3天参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

据上述现象及实验,无法推断出:

A.站岗放哨是利己又利他的动物行为

B.站岗放哨者与取食者是互利共生关系

C.实验结果与是否经历过站岗放哨无关

D.站岗放哨行为是长期自然选择的结果

12.家蚕中,茧色与蚕血液的颜色有关,即白色血液的蚕结白色茧,黄色血液的蚕结黄色茧。黄血基因(Y)对白血基因(y)完全显性,位于第2号常染色体上。黄血抑制基因(I)能抑制Y基因的作用,位于第9号常染色体上。下列相关叙述错误的是

A.黄色血蚕的基因型有2种

B.白色血蚕的基因型有7种

C.白色血蚕的后代只结白色茧

D.黄色血蚕的后代可结白色茧

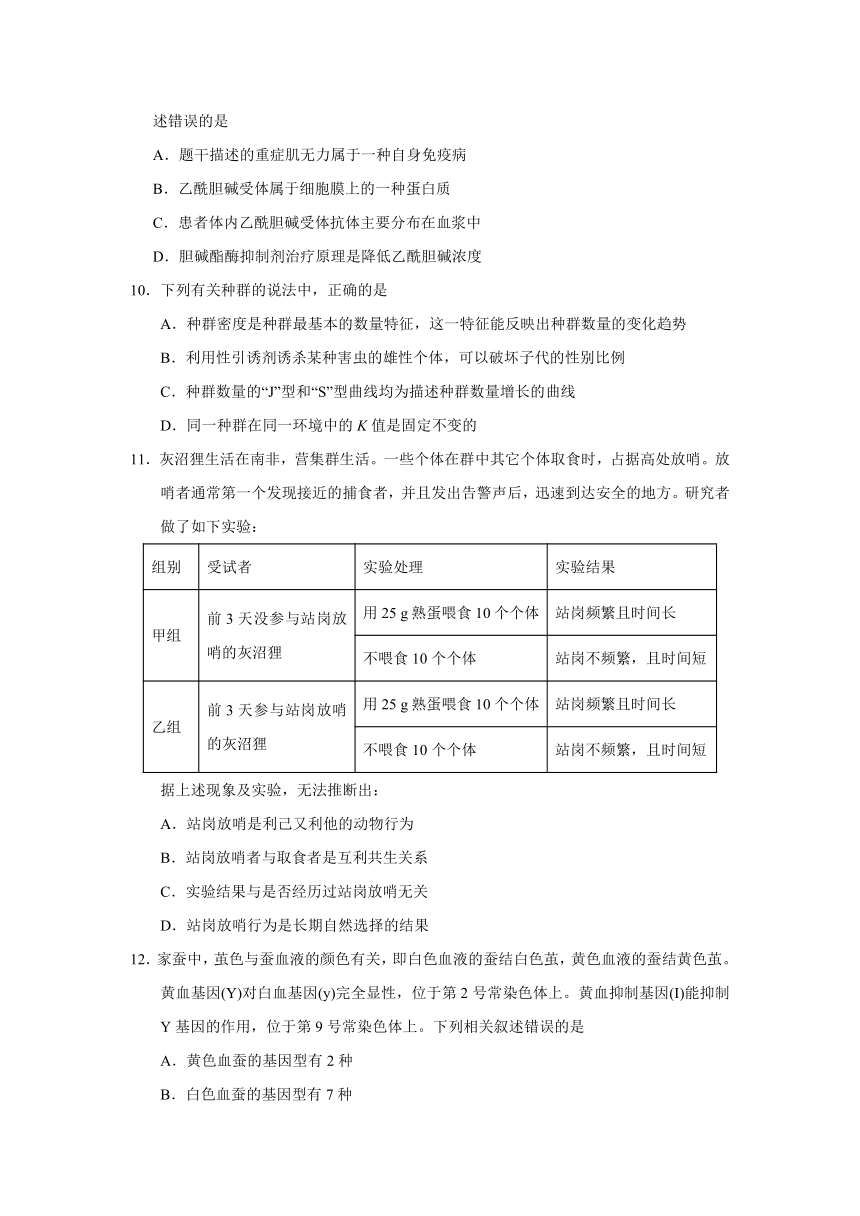

13.下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中有一种为伴性遗传病,下列叙述错误的是

A.甲病属于常染色体显性遗传病、乙病属于伴X染色体隐性遗传病

B.Ⅱ-5为纯合子的概率是1/2,Ⅲ-13的致病基因来自于Ⅱ-8

C.假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是2/3,两病都不患的概率是15/24

D.Ⅱ-6的基因型为aaXBY,Ⅲ-13的致病基因来自于Ⅱ-8

非选择题:共2题。

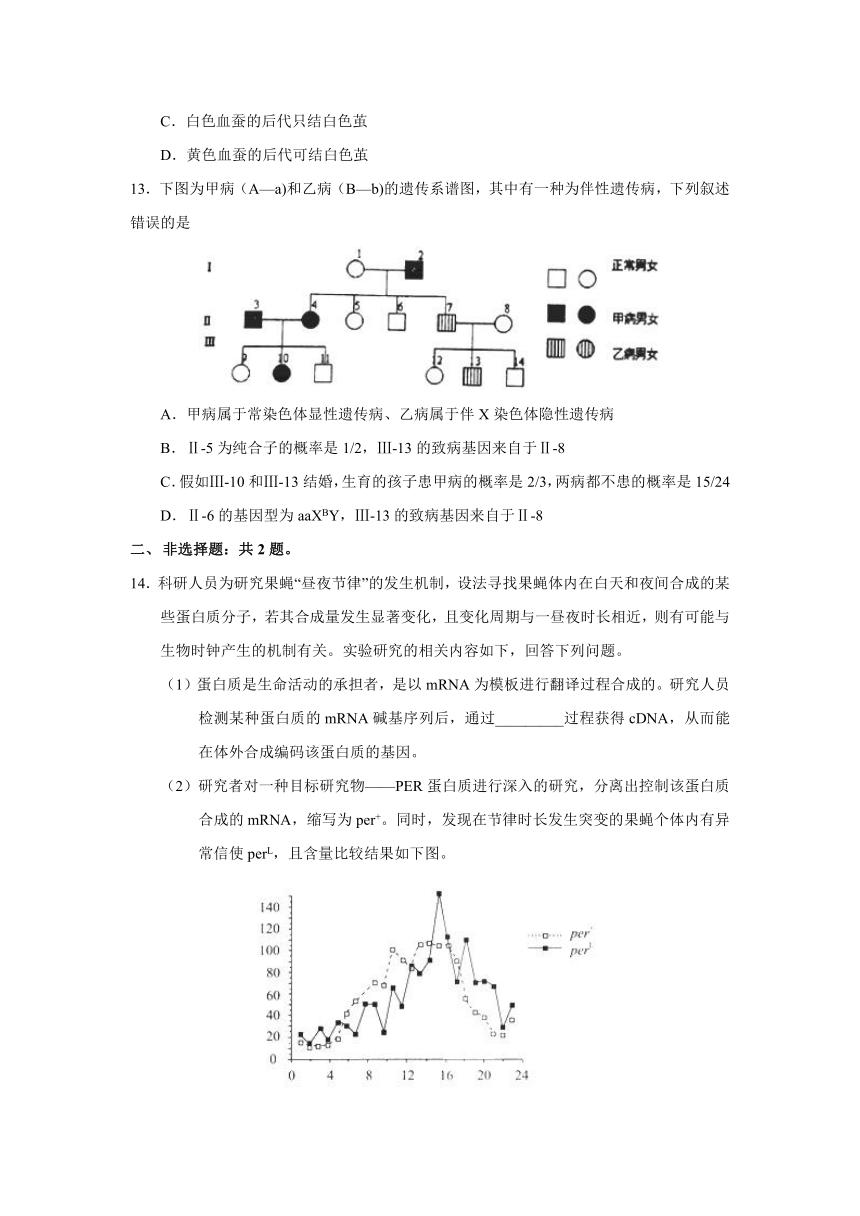

14.科研人员为研究果蝇“昼夜节律”的发生机制,设法寻找果蝇体内在白天和夜间合成的某些蛋白质分子,若其合成量发生显著变化,且变化周期与一昼夜时长相近,则有可能与生物时钟产生的机制有关。实验研究的相关内容如下,回答下列问题。

(1)蛋白质是生命活动的承担者,是以mRNA为模板进行翻译过程合成的。研究人员检测某种蛋白质的mRNA碱基序列后,通过_________过程获得cDNA,从而能在体外合成编码该蛋白质的基因。

(2)研究者对一种目标研究物——PER蛋白质进行深入的研究,分离出控制该蛋白质合成的mRNA,缩写为per+。同时,发现在节律时长发生突变的果蝇个体内有异常信使perL,且含量比较结果如下图。

分析结果可知,含有per+的突变个体很可能其昼夜节律时长_________(填“大于”、“小于”或“等于”)24小时,判断的依据是_______________。

(3)若人为诱导PER基因突变后,per+的合成量的变化表现为_________,则可确认控制PER蛋白质的基因就是生物体内的“时钟”。但也有人指出,这样的实验证据仍然不够充足,请利用PER的基因突变果蝇为材料补充必要的实验,检验上述结论:_____________________________________。

15.疟原虫是一种单细胞动物,是疟疾的病原体。青蒿素是效果好副作用少的抗疟药。然而,令人担心的是部分疟原虫对青蒿素产生了抗药性。请根据提供的实验材料及部分思路,完善不同种类的疟原虫对青蒿素抗药性情况的探究。

实验材料:培养液、疟原虫甲、疟原虫乙、3H-异亮氨酸、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液、DMSO(用于配制青蒿素的溶液)、放射性测量仪。

(1)实验思路:

①取培养瓶若干,分成4 组,分组如下:_______________________________________ ,加入的各种试剂等量且适量,每组设置若干个重复样品。

②各组样品同时加入等量的3H-异亮氨酸。在相同且适宜的条件下培养。

③ ______________________________________________________________________。

④统计分析各组数据,通过与对照组数据比较,计算出青蒿素溶液对疟原虫甲与乙生长的抑制率。

(2)预测实验结果:用一个坐标系和疟原虫甲、乙生长的抑制率变化曲线示意图表示(实验结果表明疟原虫甲对青蒿素溶液敏感度高于疟原虫乙)

(3)分析与讨论:

①下列生物中,与疟原虫的结构相似的是____

A.人成熟的红细胞 B.小球藻 C.变形虫 D.大肠杆菌

②实验中采用3H-异亮氨酸的原因是_________________________________________。

③在上述实验的基础上,探究疟原虫乙吸收的异亮氨酸是否会分泌到细胞外。写出简要的实验思路。____________________________________________________________________________。

1.【答案】D

2.【答案】D

【解析】小囊泡是往返细胞膜与高尔基体、内质网之间的运输工具,高尔基体在其运输过程中是交通枢纽。因此内质网、高尔基体、细胞膜均可以产生囊泡,A错误。细胞膜与线粒体膜、核膜所含的蛋白质种类有差异,比如:细胞膜上含有糖蛋白,线粒体膜上含有与有氧呼吸有关的酶,B错误。分泌蛋白分泌到细胞外的过程体现了生物膜的流动性,C错误。叶绿体的类囊体薄膜上附着多种色素,参与光反应过程中的将光能转化为化学能的能量转化的过程,D正确。

3.【答案】B

【解析】K+运出神经元的方式是协助扩散,Na+运出神经元的方式是主动运输,A错误;温度和蛋白质抑制剂均会影响神经元吸收K+的速率,B正确;Na+运出神经元的方式是主动运输,需要消耗能量,因此受呼吸抑制剂处理的影响,C错误;胞吐利用了膜的流动性,不需要载体蛋白的协助,D错误。

4.【答案】A

5.【答案】C

【解析】在某个细胞的一生中,核DNA只复制一次(细胞分裂),基因可多次转录,A正确。转录需要DNA解螺旋,而分裂期染色体高度螺旋化是不利于转录的,因此基因转录水平下降,B正确。细胞分化时,不进行DNA的复制,真核细胞转录与翻译不能同时进行,C错误。DNA分子上不同的基因转录的模板链可能是不同的,但特定的某一基因模板链固定,D正确。

6.【答案】D

【解析】用10%的盐酸处理能使植物细胞的果胶质层松散,不能使马蛔虫的受精卵解离,A错误;解离后用清水漂洗去除酸性物质,便于碱性染料染色,染色后不需要再漂洗,B错误;染色体能被碱性染料染成深色,C错误;染色体的形态是线状或棒状,有这种形态染色体的细胞是分裂期细胞,只占少部分,D正确。

7.【答案】A

【解析】黑藻叶片是单细胞生物,可以直接放在载玻片上观察,A正确。洋葱外表皮细胞中没有叶绿体,B错误。检测生物组织中的油脂时,视野下的橙黄色油脂颗粒主要分布在细胞中,C错误。观察根尖分生区时,一个视野中只有少部分细胞被染成深色的棒状小体,大部分细胞都是在分裂间期,D错误。

8.【答案】D

【解析】题图显示:正常人口服葡萄糖及持续静脉注射葡萄糖后,血浆中葡萄糖浓度的变化相似,都是先升后降,可见,持续静脉注射葡萄糖是模拟口服葡萄糖后血浆中葡萄糖浓度的变化,口服葡萄糖和静脉注射葡萄糖都能使血浆葡萄糖浓度升高,A、B正确;口服葡萄糖后血浆中胰岛素的含量大大高于静脉注射者,C正确;肠道中的葡萄糖不能直接刺激胰岛B细胞分泌胰岛素,D错误。

9.【答案】D

【解析】自身免疫病是指机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织损害所引起的疾病,重症肌无力是体内乙酰胆碱受体抗体破坏了膜上的乙酰胆碱受体,因此属于自身免疫病,A正确;乙酰胆碱受体属于细胞膜上的一种蛋白质,B正确;抗体是在抗原物质刺激下,由B细胞分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合反应的免疫球蛋白,其主要分布在血浆中,C正确;胆碱酯酶抑制剂治疗原理是提高乙酰胆碱浓度,D错误。

10.【答案】C

11.【答案】B

【解析】灰沼狸的站岗放哨属于社会行为,社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,动物的声音、动作等起到传递信息的作用,是利己又利他的动物行为,A正确;站岗放哨者与取食者是同一种生物,而互利共生为种间关系,B错误;甲乙两组实验对比,说明站岗放哨的频率和时间与是否经历过站岗放哨无关,C正确;站岗放哨行为是长期自然选择的结果,D正确。

12.【答案】C

【解析】依题意可知:Y和y、I和i的遗传遵循基因的自由组合定律,黄色茧基因型为Y_ii,白色茧基因型为Y_I_、yyI_、yyii,所以黄色血蚕的基因型有2种:YYii、Yyii,A项正确;白色血蚕的基因型有7种:YYII、YYIi、YyII、YyIi、yyII、yyIi、yyii,B项正确;基因型为YYIi或YyIi的白色雌雄个体交配或分别与基因型为yyIi或yyii的白色个体交配,后代都会出现结黄色茧的个体,C项错误;基因型为Yyii的黄色血蚕的后代可出现基因型为yyii的结白色茧的个体,D项正确。

13.【答案】C

【解析】分析遗传系谱图:Ⅱ-3、Ⅱ-4患病,Ⅲ-9、Ⅲ-11正常,可判定甲病为显性遗传病,Ⅱ-3患病,但Ⅲ-9正常,可排除伴X染色体显性遗传,则甲病属于常染色体显性遗传病;根据题干中“其中一种病为伴性遗传病”而且由Ⅰ-1和Ⅰ-2没有乙病,却有一个患乙病的儿子(Ⅱ-7)可知,乙病属于伴X染色体隐性遗传病,A正确。只考虑甲病,Ⅱ5基因型为aa,只考虑乙病,其基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,因此Ⅱ5为纯合子的概率是1/2;Ⅲ-13患乙病不患甲病,基因型为aaXbY,Xb是由8号提供的,因此其致病基因来自Ⅱ-8,B正确。分析系谱图可知,对于乙病来说,II-4的基因型及频率为1/2XBXB、1/2XBXb,II-3的基因型为XBY,进一步可推出III-10的基因型及频率为3/4XBXB、1/4XBXb,Ⅲ-13的基因型为XbY,III-10与Ⅲ-13结婚生育的孩子患乙病的概率是1/2×1/4=1/8;就甲病而言,Ⅲ-10基因型及概率为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ-13基因型为aa,假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是[1-(2/3×1/2)]=2/3,故III-10与Ⅲ-13生育的孩子不患病的概率为(1-2/3)×(1-1/8)=7/24,C错误。据A的分析可知,甲病为常染色体显性遗传病,6号不患病,基因型为aa;乙病为伴X染色体隐性遗传病,6号不患病,基因型为XBY,因此6号的基因型为aaXBY,Ⅲ-13患乙病不患甲病,基因型为aaXbY,Xb是由8号提供的,因此其致病基因来自Ⅱ-8,D正确。

14.【答案】(1)反转录

(2)大于 preL突变体的变化周期比pre+滞后约半小时

(3)无周期性波动 实验方案:向pre+的合成量无周期性变化的果蝇体内注入PRE蛋白质,观察果蝇的节律行为。预期实验结果、得出结论:若果蝇的节律行为恢复正常,则PER基因是生物体内的“时钟”;若果蝇的节律行为仍然异常,则PER基因并非生物体内的“时钟”

控制PER蛋白质的基因就是生物体内的“时钟”。但也有人指出,这样的实验证据仍然不够充足,原因是有可能PER基因突变后,其PER蛋白质并未发生变化,因此还需设计一个实验:向per+的合成量无周期性变化的果蝇体内注入PER蛋白质,观察果蝇的节律行为。预期实验结果、得出结论:若果蝇的节律行为恢复正常,则PER基因是生物体内的“时钟”;若果蝇的节律行为仍然异常,则PER基因并非生物体内的“时钟”。

15.【答案】(1)①A 组:培养液中加入疟原虫甲、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液;B 组:培养液中加入疟原虫甲、DMSO;C 组:培养液中加入疟原虫乙、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液;D 组:培养液中加入疟原虫乙、DMSO ③每隔一段时间,用放射性测量仪测定各组疟原虫的细胞内放射性强度并记录

(2)如图

(3)①C ②3H-异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,可根据放射性强度变化来判定疟原虫的生长(繁殖)情况 ③取上述实验后的疟原虫乙放入含有(无射性的)异亮氨酸的培养液中进行培养,离心后测上清液和沉淀物的放射性强度

的各种试剂等量且适量,每组设置若干个重复样品。②各组样品同时加入等量的3H-异亮氨酸。在相同且适宜的条件下培养。③每隔一段时间,用放射性测量仪测定各组疟原虫的细胞内放射性强度并记录。④统计分析各组数据,通过与对照组数据比较,计算出青蒿素溶液对疟原虫甲与乙生长的抑制率。(2)预测实验结果:可以时间为横坐标、抑制率为纵坐标,绘制青蒿素对疟原虫甲和乙生长抑制率变化曲线。若实验结果表明疟原虫甲对青蒿素溶液敏感度高于疟原虫乙,则青蒿素对疟原虫甲生长的抑制率高于乙,且青蒿素对两种疟原虫生长的抑制率随处理时间的延长而逐渐升高。(3)①疟原虫是一种单细胞动物,属于真核生物。变形虫也是一种单细胞动物,所以与疟原虫的结构相似的是C变形虫;人成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,故A项不符合题意;小球藻属于单细胞藻类,与疟原虫相比,特有的结构有细胞壁、叶绿体等,故B项不符合题意;大肠杆菌属于原核生物,D项不符合题意。②异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,实验中采用3H-异亮氨酸,可根据放射性强度变化来判定疟原虫的生长(繁殖)情况。③异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,要探究疟原虫乙吸收的异亮氨酸是否会分泌到细胞外,可取上述实验后的疟原虫乙放入含有(无射性的)异亮氨酸的培养液中进行培养,离心后测上清液和沉淀物的放射性强度。

选择题:共13小题,每小题只有一个选项符合题意。

1.下列关于乳酸菌和酵母菌的叙述,正确的是

A.遗传物质都是DNA,都与蛋白质结合组成染色体

B.在无氧条件下,两者的有氧呼吸过程都会受到抑制

C.在有氧条件下,两者都能将葡萄糖分解产生CO2并释放能量

D.在基因指导蛋白质合成时,两种微生物共用一套遗传密码

2.下列关于生物膜的叙述,正确的是

A.细胞内的囊泡只能来自于内质网或高尔基体

B.细胞膜与线粒体膜、核膜所含的蛋白质种类几乎没有差异

C.分泌蛋白分泌到细胞外的过程体现了生物膜的选择透过性

D.叶绿体的类囊体薄膜上附着多种色素,参与能量转化的过程

3.神经元细胞中K+浓度高于细胞外,而Na+浓度低于细胞外。下列叙述中正确的是

A.K+运出神经元和Na+运出神经元均为需要载体蛋白协助的主动运输

B.温度和蛋白质抑制剂均影响神经元吸收K+的速率

C.用呼吸抑制剂处理神经元不影响Na+进出神经元的速率

D.突触前膜释放神经递质为需要载体蛋白协助的胞吐过程

4.为了证实DNA是遗传物质,科学家用T2噬菌体侵染细菌,实验的部分过程如图所示。下列相关叙述错误的是

A.实验一和实验二分别用32P、35S标记了噬菌体的外壳蛋白和DNA分子

B.实验中第二步用来培养噬菌体的大肠杆菌必须是未经标记的,且培养时间不宜过长

C.搅拌的目的是让细菌外的噬菌体与细菌分离,离心是为了让大肠杆菌沉到底部

D.图中实验只能说明DNA是否进入细菌,而不能证实DNA就是遗传物质

5.关于核DNA复制与转录的叙述,错误的是

A.在某个细胞的一生中,DNA只复制一次,基因可多次转录

B.在细胞分裂期,染色体高度螺旋化后,基因转录水平下降

C.在细胞分化期,DNA的复制、转录和翻译可同时进行

D.转录时,不同基因的模板链可能不同,但特定的某一基因模板链固定

6.以马蛔虫受精卵为实验对象,制作并观察有丝分裂的临时装片,下列叙述正确的是

A.用10%的盐酸处理马蛔虫受精卵,使细胞相互分离

B.解离和染色后都需漂洗,后者是用50%乙醇洗去多余的染料

C.细胞内染色体能被醋酸洋红等酸性染料染成深色,说明质膜失去选择透性

D.在高倍镜下能观察到细胞核中出现线状或棒状的染色体,这类细胞只占少部分

7.下列有关显微镜的观察类活动的叙述,正确的是

A.黑藻叶片可直接放在载玻片上观察叶绿体

B.高倍显微镜下可观察到洋葱外表皮细胞中流动的叶绿体

C.检测生物组织中的油脂时,视野下的橙黄色油脂颗粒主要在细胞间

D.观察根尖分生区时,一个视野中绝大部分细胞被染成深色的棒状小体

8.正常人口服葡萄糖及持续静脉注射葡萄糖后,血浆中葡萄糖和胰岛素浓度的变化情况如下图所示,相关叙述错误的是

A.持续静脉注射葡萄糖是模拟口服葡萄糖后血浆中葡萄糖浓度的变化

B.口服葡萄糖和静脉注射葡萄糖都能使血浆葡萄糖浓度升高

C.口服葡萄糖后血浆中胰岛素的含量大大高于静脉注射者

D.肠道中的葡萄糖能直接刺激胰岛B细胞分泌胰岛素

9.常见的重症肌无力是一种由神经—肌肉接头传递功能障碍引起的疾病,患者的病重程度与体内乙酰胆碱受体抗体浓度呈正相关,临床上可用胆碱酯酶抑制剂进行治疗。相关叙述错误的是

A.题干描述的重症肌无力属于一种自身免疫病

B.乙酰胆碱受体属于细胞膜上的一种蛋白质

C.患者体内乙酰胆碱受体抗体主要分布在血浆中

D.胆碱酯酶抑制剂治疗原理是降低乙酰胆碱浓度

10.下列有关种群的说法中,正确的是

A.种群密度是种群最基本的数量特征,这一特征能反映出种群数量的变化趋势

B.利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,可以破坏子代的性别比例

C.种群数量的“J”型和“S”型曲线均为描述种群数量增长的曲线

D.同一种群在同一环境中的K值是固定不变的

11.灰沼狸生活在南非,营集群生活。一些个体在群中其它个体取食时,占据高处放哨。放哨者通常第一个发现接近的捕食者,并且发出告警声后,迅速到达安全的地方。研究者做了如下实验:

组别 受试者 实验处理 实验结果

甲组 前3天没参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

乙组 前3天参与站岗放哨的灰沼狸 用25 g熟蛋喂食10个个体 站岗频繁且时间长

不喂食10个个体 站岗不频繁,且时间短

据上述现象及实验,无法推断出:

A.站岗放哨是利己又利他的动物行为

B.站岗放哨者与取食者是互利共生关系

C.实验结果与是否经历过站岗放哨无关

D.站岗放哨行为是长期自然选择的结果

12.家蚕中,茧色与蚕血液的颜色有关,即白色血液的蚕结白色茧,黄色血液的蚕结黄色茧。黄血基因(Y)对白血基因(y)完全显性,位于第2号常染色体上。黄血抑制基因(I)能抑制Y基因的作用,位于第9号常染色体上。下列相关叙述错误的是

A.黄色血蚕的基因型有2种

B.白色血蚕的基因型有7种

C.白色血蚕的后代只结白色茧

D.黄色血蚕的后代可结白色茧

13.下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中有一种为伴性遗传病,下列叙述错误的是

A.甲病属于常染色体显性遗传病、乙病属于伴X染色体隐性遗传病

B.Ⅱ-5为纯合子的概率是1/2,Ⅲ-13的致病基因来自于Ⅱ-8

C.假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是2/3,两病都不患的概率是15/24

D.Ⅱ-6的基因型为aaXBY,Ⅲ-13的致病基因来自于Ⅱ-8

非选择题:共2题。

14.科研人员为研究果蝇“昼夜节律”的发生机制,设法寻找果蝇体内在白天和夜间合成的某些蛋白质分子,若其合成量发生显著变化,且变化周期与一昼夜时长相近,则有可能与生物时钟产生的机制有关。实验研究的相关内容如下,回答下列问题。

(1)蛋白质是生命活动的承担者,是以mRNA为模板进行翻译过程合成的。研究人员检测某种蛋白质的mRNA碱基序列后,通过_________过程获得cDNA,从而能在体外合成编码该蛋白质的基因。

(2)研究者对一种目标研究物——PER蛋白质进行深入的研究,分离出控制该蛋白质合成的mRNA,缩写为per+。同时,发现在节律时长发生突变的果蝇个体内有异常信使perL,且含量比较结果如下图。

分析结果可知,含有per+的突变个体很可能其昼夜节律时长_________(填“大于”、“小于”或“等于”)24小时,判断的依据是_______________。

(3)若人为诱导PER基因突变后,per+的合成量的变化表现为_________,则可确认控制PER蛋白质的基因就是生物体内的“时钟”。但也有人指出,这样的实验证据仍然不够充足,请利用PER的基因突变果蝇为材料补充必要的实验,检验上述结论:_____________________________________。

15.疟原虫是一种单细胞动物,是疟疾的病原体。青蒿素是效果好副作用少的抗疟药。然而,令人担心的是部分疟原虫对青蒿素产生了抗药性。请根据提供的实验材料及部分思路,完善不同种类的疟原虫对青蒿素抗药性情况的探究。

实验材料:培养液、疟原虫甲、疟原虫乙、3H-异亮氨酸、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液、DMSO(用于配制青蒿素的溶液)、放射性测量仪。

(1)实验思路:

①取培养瓶若干,分成4 组,分组如下:_______________________________________ ,加入的各种试剂等量且适量,每组设置若干个重复样品。

②各组样品同时加入等量的3H-异亮氨酸。在相同且适宜的条件下培养。

③ ______________________________________________________________________。

④统计分析各组数据,通过与对照组数据比较,计算出青蒿素溶液对疟原虫甲与乙生长的抑制率。

(2)预测实验结果:用一个坐标系和疟原虫甲、乙生长的抑制率变化曲线示意图表示(实验结果表明疟原虫甲对青蒿素溶液敏感度高于疟原虫乙)

(3)分析与讨论:

①下列生物中,与疟原虫的结构相似的是____

A.人成熟的红细胞 B.小球藻 C.变形虫 D.大肠杆菌

②实验中采用3H-异亮氨酸的原因是_________________________________________。

③在上述实验的基础上,探究疟原虫乙吸收的异亮氨酸是否会分泌到细胞外。写出简要的实验思路。____________________________________________________________________________。

1.【答案】D

2.【答案】D

【解析】小囊泡是往返细胞膜与高尔基体、内质网之间的运输工具,高尔基体在其运输过程中是交通枢纽。因此内质网、高尔基体、细胞膜均可以产生囊泡,A错误。细胞膜与线粒体膜、核膜所含的蛋白质种类有差异,比如:细胞膜上含有糖蛋白,线粒体膜上含有与有氧呼吸有关的酶,B错误。分泌蛋白分泌到细胞外的过程体现了生物膜的流动性,C错误。叶绿体的类囊体薄膜上附着多种色素,参与光反应过程中的将光能转化为化学能的能量转化的过程,D正确。

3.【答案】B

【解析】K+运出神经元的方式是协助扩散,Na+运出神经元的方式是主动运输,A错误;温度和蛋白质抑制剂均会影响神经元吸收K+的速率,B正确;Na+运出神经元的方式是主动运输,需要消耗能量,因此受呼吸抑制剂处理的影响,C错误;胞吐利用了膜的流动性,不需要载体蛋白的协助,D错误。

4.【答案】A

5.【答案】C

【解析】在某个细胞的一生中,核DNA只复制一次(细胞分裂),基因可多次转录,A正确。转录需要DNA解螺旋,而分裂期染色体高度螺旋化是不利于转录的,因此基因转录水平下降,B正确。细胞分化时,不进行DNA的复制,真核细胞转录与翻译不能同时进行,C错误。DNA分子上不同的基因转录的模板链可能是不同的,但特定的某一基因模板链固定,D正确。

6.【答案】D

【解析】用10%的盐酸处理能使植物细胞的果胶质层松散,不能使马蛔虫的受精卵解离,A错误;解离后用清水漂洗去除酸性物质,便于碱性染料染色,染色后不需要再漂洗,B错误;染色体能被碱性染料染成深色,C错误;染色体的形态是线状或棒状,有这种形态染色体的细胞是分裂期细胞,只占少部分,D正确。

7.【答案】A

【解析】黑藻叶片是单细胞生物,可以直接放在载玻片上观察,A正确。洋葱外表皮细胞中没有叶绿体,B错误。检测生物组织中的油脂时,视野下的橙黄色油脂颗粒主要分布在细胞中,C错误。观察根尖分生区时,一个视野中只有少部分细胞被染成深色的棒状小体,大部分细胞都是在分裂间期,D错误。

8.【答案】D

【解析】题图显示:正常人口服葡萄糖及持续静脉注射葡萄糖后,血浆中葡萄糖浓度的变化相似,都是先升后降,可见,持续静脉注射葡萄糖是模拟口服葡萄糖后血浆中葡萄糖浓度的变化,口服葡萄糖和静脉注射葡萄糖都能使血浆葡萄糖浓度升高,A、B正确;口服葡萄糖后血浆中胰岛素的含量大大高于静脉注射者,C正确;肠道中的葡萄糖不能直接刺激胰岛B细胞分泌胰岛素,D错误。

9.【答案】D

【解析】自身免疫病是指机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织损害所引起的疾病,重症肌无力是体内乙酰胆碱受体抗体破坏了膜上的乙酰胆碱受体,因此属于自身免疫病,A正确;乙酰胆碱受体属于细胞膜上的一种蛋白质,B正确;抗体是在抗原物质刺激下,由B细胞分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合反应的免疫球蛋白,其主要分布在血浆中,C正确;胆碱酯酶抑制剂治疗原理是提高乙酰胆碱浓度,D错误。

10.【答案】C

11.【答案】B

【解析】灰沼狸的站岗放哨属于社会行为,社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,动物的声音、动作等起到传递信息的作用,是利己又利他的动物行为,A正确;站岗放哨者与取食者是同一种生物,而互利共生为种间关系,B错误;甲乙两组实验对比,说明站岗放哨的频率和时间与是否经历过站岗放哨无关,C正确;站岗放哨行为是长期自然选择的结果,D正确。

12.【答案】C

【解析】依题意可知:Y和y、I和i的遗传遵循基因的自由组合定律,黄色茧基因型为Y_ii,白色茧基因型为Y_I_、yyI_、yyii,所以黄色血蚕的基因型有2种:YYii、Yyii,A项正确;白色血蚕的基因型有7种:YYII、YYIi、YyII、YyIi、yyII、yyIi、yyii,B项正确;基因型为YYIi或YyIi的白色雌雄个体交配或分别与基因型为yyIi或yyii的白色个体交配,后代都会出现结黄色茧的个体,C项错误;基因型为Yyii的黄色血蚕的后代可出现基因型为yyii的结白色茧的个体,D项正确。

13.【答案】C

【解析】分析遗传系谱图:Ⅱ-3、Ⅱ-4患病,Ⅲ-9、Ⅲ-11正常,可判定甲病为显性遗传病,Ⅱ-3患病,但Ⅲ-9正常,可排除伴X染色体显性遗传,则甲病属于常染色体显性遗传病;根据题干中“其中一种病为伴性遗传病”而且由Ⅰ-1和Ⅰ-2没有乙病,却有一个患乙病的儿子(Ⅱ-7)可知,乙病属于伴X染色体隐性遗传病,A正确。只考虑甲病,Ⅱ5基因型为aa,只考虑乙病,其基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,因此Ⅱ5为纯合子的概率是1/2;Ⅲ-13患乙病不患甲病,基因型为aaXbY,Xb是由8号提供的,因此其致病基因来自Ⅱ-8,B正确。分析系谱图可知,对于乙病来说,II-4的基因型及频率为1/2XBXB、1/2XBXb,II-3的基因型为XBY,进一步可推出III-10的基因型及频率为3/4XBXB、1/4XBXb,Ⅲ-13的基因型为XbY,III-10与Ⅲ-13结婚生育的孩子患乙病的概率是1/2×1/4=1/8;就甲病而言,Ⅲ-10基因型及概率为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ-13基因型为aa,假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是[1-(2/3×1/2)]=2/3,故III-10与Ⅲ-13生育的孩子不患病的概率为(1-2/3)×(1-1/8)=7/24,C错误。据A的分析可知,甲病为常染色体显性遗传病,6号不患病,基因型为aa;乙病为伴X染色体隐性遗传病,6号不患病,基因型为XBY,因此6号的基因型为aaXBY,Ⅲ-13患乙病不患甲病,基因型为aaXbY,Xb是由8号提供的,因此其致病基因来自Ⅱ-8,D正确。

14.【答案】(1)反转录

(2)大于 preL突变体的变化周期比pre+滞后约半小时

(3)无周期性波动 实验方案:向pre+的合成量无周期性变化的果蝇体内注入PRE蛋白质,观察果蝇的节律行为。预期实验结果、得出结论:若果蝇的节律行为恢复正常,则PER基因是生物体内的“时钟”;若果蝇的节律行为仍然异常,则PER基因并非生物体内的“时钟”

控制PER蛋白质的基因就是生物体内的“时钟”。但也有人指出,这样的实验证据仍然不够充足,原因是有可能PER基因突变后,其PER蛋白质并未发生变化,因此还需设计一个实验:向per+的合成量无周期性变化的果蝇体内注入PER蛋白质,观察果蝇的节律行为。预期实验结果、得出结论:若果蝇的节律行为恢复正常,则PER基因是生物体内的“时钟”;若果蝇的节律行为仍然异常,则PER基因并非生物体内的“时钟”。

15.【答案】(1)①A 组:培养液中加入疟原虫甲、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液;B 组:培养液中加入疟原虫甲、DMSO;C 组:培养液中加入疟原虫乙、1.0×10-6mol/L 青蒿素溶液;D 组:培养液中加入疟原虫乙、DMSO ③每隔一段时间,用放射性测量仪测定各组疟原虫的细胞内放射性强度并记录

(2)如图

(3)①C ②3H-异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,可根据放射性强度变化来判定疟原虫的生长(繁殖)情况 ③取上述实验后的疟原虫乙放入含有(无射性的)异亮氨酸的培养液中进行培养,离心后测上清液和沉淀物的放射性强度

的各种试剂等量且适量,每组设置若干个重复样品。②各组样品同时加入等量的3H-异亮氨酸。在相同且适宜的条件下培养。③每隔一段时间,用放射性测量仪测定各组疟原虫的细胞内放射性强度并记录。④统计分析各组数据,通过与对照组数据比较,计算出青蒿素溶液对疟原虫甲与乙生长的抑制率。(2)预测实验结果:可以时间为横坐标、抑制率为纵坐标,绘制青蒿素对疟原虫甲和乙生长抑制率变化曲线。若实验结果表明疟原虫甲对青蒿素溶液敏感度高于疟原虫乙,则青蒿素对疟原虫甲生长的抑制率高于乙,且青蒿素对两种疟原虫生长的抑制率随处理时间的延长而逐渐升高。(3)①疟原虫是一种单细胞动物,属于真核生物。变形虫也是一种单细胞动物,所以与疟原虫的结构相似的是C变形虫;人成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,故A项不符合题意;小球藻属于单细胞藻类,与疟原虫相比,特有的结构有细胞壁、叶绿体等,故B项不符合题意;大肠杆菌属于原核生物,D项不符合题意。②异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,实验中采用3H-异亮氨酸,可根据放射性强度变化来判定疟原虫的生长(繁殖)情况。③异亮氨酸是疟原虫合成蛋白质的原料,要探究疟原虫乙吸收的异亮氨酸是否会分泌到细胞外,可取上述实验后的疟原虫乙放入含有(无射性的)异亮氨酸的培养液中进行培养,离心后测上清液和沉淀物的放射性强度。

同课章节目录