福建省清流一中2017-2018学年高二下学期第二阶段考试历史(文)试题

文档属性

| 名称 | 福建省清流一中2017-2018学年高二下学期第二阶段考试历史(文)试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 399.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-05-13 09:17:35 | ||

图片预览

文档简介

清流一中2017-2018学年第二学期第二阶段考试卷

高二文科历史

一、单项选择题:(每小题0.5分,共30题, 15分)

1、 亚里士多德在《雅典政制》一书中提到:“(梭伦)制定了一些新的法律。……法律写在牌子上……所有的人都要发誓遵守法律。……这些法律要实行百年不变。”从中我们可以看出( )

①梭伦用立法的形式进行改革 ②梭伦的法治具有普遍性和稳定性

③梭伦要求解除债务奴役 ④雅典城邦已经实现了高度繁荣的民主

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

2、为纪念在塞浦路斯举行的国际会议而发行的梭伦纪念邮票(下图)上面印有梭伦的名言“避免极端”。下列措施最能体现这一名言的是( )

A、颁布解负令废除平民所欠债务 B、废除债务奴隶制保障人身自由

C、鼓励发展工商业促进经济繁荣 D、按财产等级赋予公民相应的权力

3、商鞅变法是一次极为深刻的社会变革,在深度和广度上都超过了这一时期其他诸侯国的改革。商鞅变法对中国封建社会影响最深远的措施是( )

A. 废井田,开阡陌 B. 实行县制

C. 奖励耕战,废除贵族特权 D. 限制工商业者的活动

4、公元前343年,秦国商人吕相从赵国经商回到家乡。他没有把带回的钱用于经商,而是购买了大量的土地经营农业。他这样做的主要是因为当时的秦国( )

A. 度量衡不统一,市场经营混乱 B. 重农抑商,奖励耕织

C. 禁止从事商业,商人阶层消失 D. 社会动荡,无法经营

5、 《战国策·秦策》:“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富。故秦无敌于天下。”商君“正度量,调轻重”的措施客观上有利于( )

A. 重农抑商政策的实施 B. 农耕经济的繁荣

C. 商品经济的发展 D. 中央集权制度的加强

6、孝文帝时期,推行按人口平均授田、受田者负担国家赋役和兵役的均田制。从物质文明演进的角度看,该制度的作用是( )

A、缓和北魏的阶级矛盾 B、促使鲜卑族从游牧转向农耕

C、创立了新的政治制度 D、推动了各民族间的进一步交融

7、史书记载,北魏统治初期“时民困饥流散,豪右多有占夺”。孝文帝针对上述问题采取的改革措施有

①户增调帛三匹,谷二斛九斗,以为官之禄

②五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长

③男子十五岁以上,授给露田四十亩,桑田二十亩...

④魏之先出于黄帝,以土德王,土为万物之元,宜改姓元氏。

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①③

8、北宋统治者认为“富室田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物”。这表明北宋政府( )

A. 大力抑制土地兼并 B. 准备搜刮百姓以抗辽

C. 纵容土地兼并以便筹集军费 D. 减轻人民负担,限制大地主的特权

9、比较商鞅变法和王安石变法的措施,我们会发现二者有许多相同的地方。以下关于二者相同点的表述,不恰当的是( )

A.都注重破格使用人才 B.都重视农业生产

C.都改变了旧的土地制度 D.都加强对人民的控制

10、俄国沙皇亚历山大二世在改革之前曾说:“与其等农民自下而上起来解放自己,不如自上而下解放农民”这句话表明( )

A. 改革的目的是解放农奴 B. 面对统治危机,沙皇不得不进行改革

C. 沙皇认识到要扫除发展资本主义的障碍 D. 亚历山大倾向于在俄国发展资本主义

11、废除农奴制以后,沙皇政府对司法机关进行了改革,废除了等级法院,建立了统一的各级法院,一切案犯都在统一的法院里按照同一法律和同一审判程序受审。这表明俄国的司法改革( )

A. 贯彻了资产阶级的法治原则 B. 保留了大量的农奴制烙印

C. 适应了沙皇专制统治的需要 D. 与农民愿望完全背道而驰

12、陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“‘旧染污俗’代表了历史沉积中的丑陋一面……而革新政治又是与风气的改良紧密联系在一起的。”下列体现了这一点的有( )

①商鞅变法 ②孝文帝改革 ③明治维新 ④辛亥革命

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

13、 马丁·路德、加尔文和英国亨利八世宗教改革的共同影响包括( )

①否定了罗马教廷的权威 ②确定了“教随国定”的原则

③建立了以国王为首脑的教会 ④有利于促进资本主义的发展

A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ②③④

14、在一次历史活动课上,小路同学向全班介绍了1861年改革,你认为对它的表述不正确的是( )

A.改革主要原因是农奴制度阻碍了资本主义的发展

B.它是沙皇实行的一场自上而下的改革

C.改革使俄国走上了发展资本主义的道路

D.它是一场彻底的资产阶级性质的改革

15、19世纪70年代,沙皇政府在政治上实行了一系列资产阶级性质的改革。这些改革发生的最重要原因是( )

A. 加强资产阶级专政 B. 学习西方的司法制度

C. 加强军事实力 D. 使沙皇专制制度适应资本主义发展的需要

16、亚历山大二世改革经历了缓慢而谨慎的酝酿过程,其主要原因是 ( )

①改革必然触动封建地主利益,阻力非常大 ②大力发展资本主义

③害怕引起人民大规模暴动 ④为了维护封建地主利益

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

17、 俄国1861年改革剥夺了贵族地主支配农民的权力,却没有遇到贵族地主的强烈抵抗。过去贵族地主不能随意转让和买卖土地,他们现在成为真正的土地所有者并获得最好的土地。许多贵族已或濒临破产,改革却使他们获得了一大笔资金。对上述现象认识正确的是( )

A. 改革实际上是由贵族地主支配的 B. 改革使俄国土地私有制确立起来

C. 改革加强了贵族地主的经济实力 D. 改革未能反映当时的历史发展趋势

18、 16世纪西欧大陆宗教改革运动发生的根本原因是( )

A. 文艺复兴使人文主义深入人心 B. 罗马教廷与西欧各国王权的矛盾激化

C. 世俗封建主要剥夺天主教的经济特权 D. 资产阶级要求冲破封建神学思想的束缚

19、中世纪的一位教皇把他的母校巴黎大学称作“为整个世界烤制面包的烤炉”这一比喻含义是希望母校( )

A. 开展世俗教育 B. 成为传播神学的中心

C. 自由探讨真理 D. 多出学术研究的成果

20、17世纪欧洲宗教改革,正确的是( )

①宗教改革砸烂了中世纪以来天主教在西欧的一统江山

②宗教改革局部改变了欧洲社会的政治格局

③宗教改革推动了西欧各国的联合

④宗教改革促进了世俗民族国家的兴起

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

21、德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1075年1月,亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。亨利四世身着罪衣,立在城堡门口三昼夜,才获得教皇的赦免。这就是“卡诺莎之辱”,又称“卡诺莎晋见”。这件事集中说明了当时( )

①封建王权屈从于教权

②宗教改革运动引起了欧洲的封建国王反对教会统治的斗争

③封建王权与超越王权的教会争权夺利

④德国并没有实现高度的中央集权

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

22、西欧早期的资产阶级反封建斗争往往采取反对天主教神学的形式,根本原因是:

A. 中世纪天主教会是最大的封建主 B. 天主教会是西欧封建统治的精神支柱

C. 不敢发动人民群众参加反封建斗争 D. 资本主义发展不够充分的结果

23、改革,指改变旧制度、旧事物。对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整.对历史事件的分类整理是历史学习的重要方法之一。甲类——俄国废除农奴制、明治维新;乙类——罗斯福新政、中国改革开放。这种分类的标准是( )

A.是否以解决民族危机为目的 B.是否是向外国学习的改革

C.是否资产阶级性质的改革 D.是否改变原来社会性质

24、某论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“中国遭受列强的侵略,开展戊戌变法”作为重要论据。该论文的主题可能是 ( )

A.西方的殖民侵略与世界市场的形成 B.工业文明冲击下的近代化改革

C.资产阶级民主制度在亚洲的确立 D.工业革命在亚洲的扩散

25、《全球通史》评述:“日本新领导人并不对西方文明本身感兴趣,而仅仅对其中增强了民族力量的那些组成部分感兴趣……他们现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方国家。”从材料可判断,近代日本向西方学习的特点是( )

A.结合国情,有选择地学习 B.“中学为体,西学为用”

C.全盘西化,全方位地学习 D.对西方文明完全排斥

26、列宁说:“如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。”这表明农奴制改革( )

A.为资本主义发展扫清了障碍 B.确立了资产阶级代议制

C.促进了俄国的近代化 D.阻止了革命在俄国的发生

27、改革推动社会进步和历史发展。下列变法措施与评价对应准确的是( )

选项 变法措施 评价

A 商鞅变法:奖励军功,推行县制 限制旧贵族特权,促进官僚制度的发展

B 孝文帝改革:租调制[] 均田制实施的基础,形成编户齐民制度

C 王安石变法:市易法 节省政府购买和运输物资的财政开支

D 戊戌变法:提倡私人开办工厂 中国民族资本主义由此产生

28、读下列俄国机器制造业统计表(据《改革与革命——俄国现代化研究》)影响其变化的最主要因素是( )

时间 企业数 工人数(人) 产值(千卢布)

1860年 99 11600 7954

1879年 187 42000 51937

A.先进政治制度的确立 B.国内外市场的扩大

C.科学技术进步的推动 D.生产关系的变革

29、1774年,日本著名医者杉田玄白翻译了荷兰人J.Kulmus所著的《解体新书》。这是日本第一部译自外文的人体解剖学书籍,“解体”也是中国医学名词的鼻祖。以《解体新书》的出版为契机,在江户时代日本的学术文化中心,形成了一个后来成为兰学(即通过荷兰传播到日本的西方学术)核心的群体。这说明( )

A.日本近代医学和传统中医紧密结合 B.近代医学体系在日本开始形成

C.日本“脱亚入欧”采用荷兰模式 D.日本闭关锁国未能阻挡西方文明的传入

30、英国学者罗素指出:16世纪的宗教改革,是一次心灵追求白由的运动。下列材料能够佐证罗素这一认识的是 ( )

A.“每个人都是自己的牧师”

B.“当钱币在钱柜中叮当作响,增加的只是贪婪和利己之心”

C.“上帝的恩典并不是毫无分别地把得救的指望赐给所有的人”

D.“教皇没有免除任何罪孽的意志和权力”

二、非选择题(共85分)

31、(25分)阅读以下材料, 回答问题:

材料一

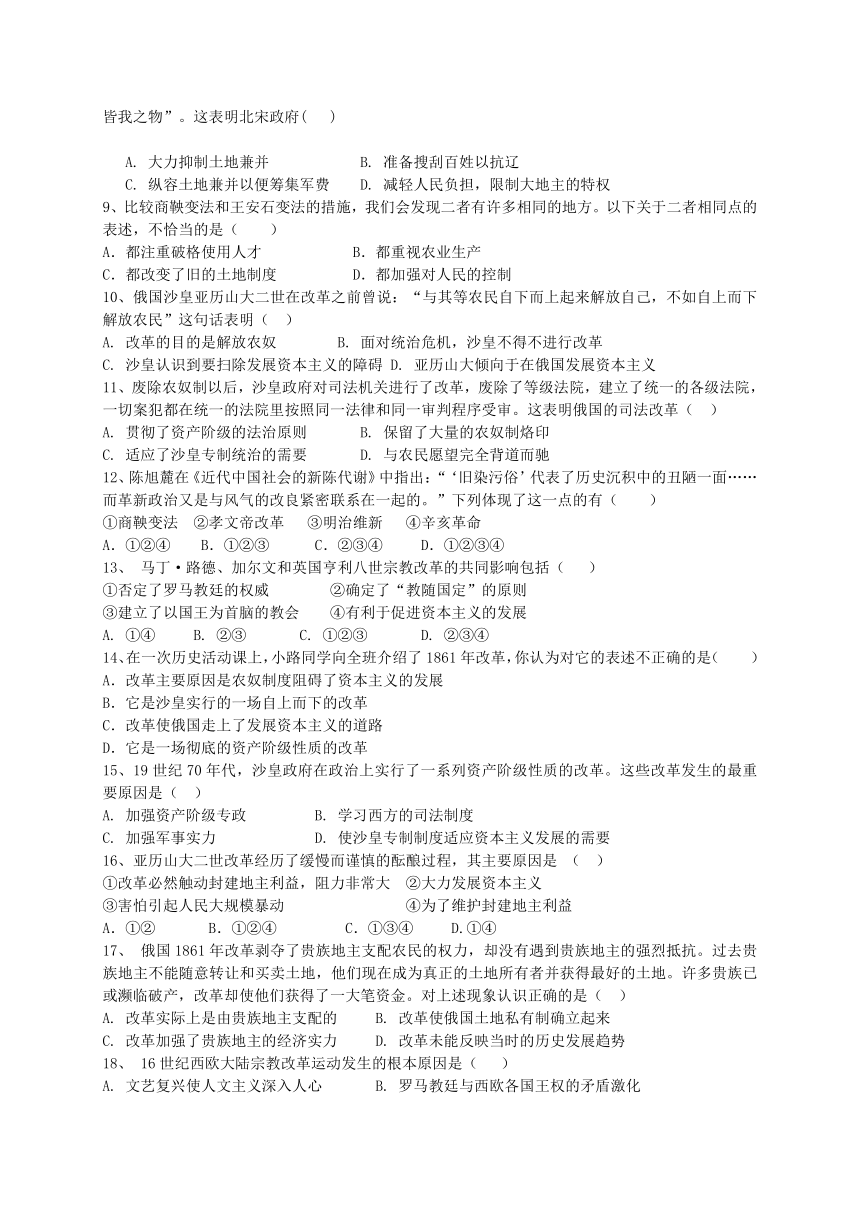

图3

史学界有句俗语: “中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”, 请结合材料一中图片提供的信息, 加以说明。 (6分)

材料二 马丁·路德是16世纪宗教改革的倡导者, 他的神学思想强调“因信称义”: 灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”, 要想“称义”, 即灵魂得到拯救, 不在于古板遵守教会教条, 不在于本人善行多少, 而在于上帝的恩典与个人对上帝的信仰……

据材料二分析, 路德倡导宗教改革, 主张“因信称义”的根本目的是什么?该观点主要代表哪一阶级的利益?简要列举马丁·路德其它的宗教改革主张。 (10分)

材料三 我日夜思索这句话(神的裁判体现在神本身, 正如------所写的: “义人靠信仰生活”), 神终于怜悯我, 让我明白: 神的裁判就是义人蒙受神思所经历的裁判, 就是信仰, 而那段话的意思就是: 《福音书》体现神的裁判, 被动的裁判, 慈悲为怀的神通过它让信仰使我们成为义人。 ——马丁·路德

人的得救与否, 不是靠斋戒、忏悔、赎罪, 而是完全由上帝预定, 人的意志无法改变。人在现世的成功与失败, 就是得救与否的标志, 就是“选民”与“弃民”的标志。

——加尔文

依据材料三, 你认为谁的教义更符合新兴资产阶级的要求?为什么? (3分)

材料四

图4马丁·路德 图5 加尔文

材料四中两位人物领导的运动对欧洲的社会变革产生怎样的影响?(6分)

32、(16分)阅读下列材料

材料一 现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换,现代化用工业生产力取代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……工业革命一旦在某个国家开始,现代化的压力就形成了,迫使与它相邻的所有国家紧紧跟上……现代化在动荡中迅猛推进。……对被侵略地区而言,问题表现得越来越清楚:它原有的文明难以抵御欧洲国家的入侵……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。 ——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

材料二 19世纪六七十年代俄国机器制造统计表

时间 企业数 工人数量 产值(千卢布)

1860年 99 11600 7954

1879年 287 42000 51937

——摘编自《世界近现代史》

材料三 1888—1894年日本工厂蒸汽机数量变化

请回答:

(1)依据材料一,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文) (2分)

(2)19世纪50年代哪一事件的发生使俄国倍感。现代化的压力” 为打破现代化的瓶颈,“紧紧跟上”现代化浪潮,亚历山大二世采取了什么措施 依据材料二,概述此举对俄国现代化进程的影响。(6分)

(3)在“现代化跃出欧洲”,向亚洲推进的过程中,日本开始了明治维新。结合材料三,指出日本政府为推进工业化而采取的经济措施。 (4分)

(4)俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同特点 你从中能得到什么启示 (4分)

33、(24分)明治维新为日本的发展清除障碍,开动了日本帝国的列车。阅读下列材料,回答问题:

材料一 日本秩禄公债(废除封建特权身份的补偿金)分配状况表

金额(日圆) 利率

武士(1874—1876年) 16,565,000 8%

大名(1877年) 31,412,405 5%

大名和武士(1877年) 108,242,785 7%

神主(1877年) 334,050 8%

材料二 (日本明治维新时)改革的动力是西化……英国模式自然作为铁路、电信、公共建筑和市政工程、纺织工业以及许多商业方面的模范;法国模式用来改革法制,海军当然还是学习英国,大学则归功于美国。日本聘请的外国专家(在日本人的监督下)从1875—1876年的五六百人,上升到1890年的3000人左右。然而政治和意识形态方面的选择就困难了。……于是不到20年便出现一股反对极端西化、极端自由化的势力。……(他们)实际上是想制造一个新的以崇拜天皇为核心的国教,即神道崇拜。

——[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆《资本的年代》

材料三 日本新领导人(注:明治维新的领导者)不赞成这种不加区别地奉承西方东西的做法,他们并不对西方文明本身感兴趣,而仅仅对其中增强了民族力量的那些组成成分感兴趣……他们现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方的国家。 ——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 在日本的近代化中,武士曾经起过独特的作用。它既是倒幕的领导者,明治维新后近代化政策的制定者和执行者,又因近代化的推行而逐步衰落。然而武士道精神却并未随之消亡,而是在日本社会中长期延续下来,影响到其近代化道路的选择。

(1)据材料一及所学知识,概括明治维新对日本封建贵族的影响。并指出影响其地位变化的变法措施。(8分)

(2)依据材料二,概括指出日本明治维新时期在向西方学习上的突出特点是什么?(6分)

(3)依据材料并结合所学知识,说明“日本领导人”感兴趣的那些“增强民族力量”的西方文明是什么? (6分)

(4)材料四中武士道精神“延续”体现出明治维新具有怎样的局限性?指出这些局限性在“其近代化道路选择”中的具体表现。(4分)

34、(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国法制起源较早。夏朝法律被称为“禹刑”,西周周公制礼,礼刑互补。秦朝制定《秦律》,以“轻罪重刑”为指导思想,刑罚名目繁多。唐朝制定《唐律疏议》颁行天下,规定了严惩十恶:谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱,成为中国古代法成熟的标志和中华法系的代表。……自此,“法自君出,权尊于法”、“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”、家族国家本位、息讼无讼、实现社会和谐等成为古代中国基本的立法思想和价值取向,影响后世。

——改编自张中秋《中西法律文化比较研究》

材料二 鸦片战争以后,西方列强利用不平等条约获取的政治、经济、法律特权,迫使中国匆匆迈入到近代,这种被动的社会转型导致社会结构发生巨大断裂,社会现实和法律制度严重脱节。1902年,两湖总督张之洞以兼办通商大臣身份,与各国修订商约。在此期间,英、日、美、葡四国提出在清政府改良司法现状“皆臻完善”以后,可以放弃领事裁判权。清政府随后下诏:“参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理。”开启了清末司法改革,以因应形势的变化,挽救权力危机。但在引进西方法律原则、制度的过程中,遭到传统礼教派的强烈反对,清廷秉持“旧律义关伦常诸条,不可率行变革……惟是刑法之源,本乎礼教”的修律宗旨,在移植和妥协中,艰难推进。 ——改编自张晋藩《中国法律史》

根据材料一并结合所学知识,指出中华法系的特点,并分析原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清司法改革的历史背景,并作简要评价。(10分)

2017-2018学年第二学期第二阶段高二文科历史参考答案

一、单项选择

1—5 ADABC 6—10 BBCCB 11----15 ADADD

16---20 CBDBA 21---25 DDDBA 26---30 CADDA

二、非选择题

31.(25分)(1)天主教会利用教权聚敛财富, 是西欧最大的封建主; 控制人们的精神世界, 压制进步思想, 迫害先进人士; 干涉国家政治, 控制世俗君主。(6分)

(2)根本目的: 建立适合本阶级需要的新教会。阶级: 新兴资产阶级。

主张: 简化宗教仪式; 神职人员可结婚生子; 《圣经》是人们惟一信仰的神圣权威; 世俗统治者的权力高于教权; 建立本民族的教会。 (10分)

(3)加尔文。理由: 人的现世的成功是成为上帝“选民”的标志, 鼓励资产阶级积极进取。(3分)

(4)影响: 促进欧洲民族意识的高涨与民族国家的发展; 有利于资本主义的发展; 推动尼德兰革命与英国资产阶级革命。(6分)

32、(16分)

(1)含义:工业文明取代农业文明为主要表现之一的社会转型过程。 (2分)

(2)事件:克里米亚战争的失败。措施:1861年签署废除农奴制的“二一九”法令。影响:大大扩大了俄国自由劳动力的来源,有利于工业革命的发展。 (6分)

(3)措施:推行“殖产兴业”政策,发展资本主义新经济(答具体内容也可);明治政府大力扶植和保护私人资本主义的发展。 (4分)

(4)共同特点:都采取改革的方式。启示:与时俱进的改革推动着现代化进程。(4分)

33、(24分)(1)影响:经济上获得补偿;但是丧失对土地和人民的管辖权;失去封建特权地位。措施:废藩置县;废除封建身份制度,实行四民平等。(8分)

(2)学习的规模大,领域广;结合日本国情,有选择有侧重地学习西方;在政治和意识形态领域反对极端西化。(或政治和意识形态领域保留封建残余)(6分)

(3)殖产兴业,发展资本主义经济;文明开化,提倡资本主义文明;建立新式军队,依照欧美国家建立常备军。(6分)

(4)局限性:保留大量封建残余;带有军国主义色彩。

具体表现:保留天皇制度;走上对外侵略扩张道路。(4分)

34、(20分)(1)特点:中华法系礼刑结合;对危害统治的罪行处罚严重;法自君出,权尊于法,属于人治;注重维护国家和家族利益;中华法系侧重于无讼、和谐的价值取向。

原因:自然经济;宗法制度;专制统治;重视伦理道德(儒家思想影响)。(10分)

(2)背景:近代中国社会结构的剧烈变化;西方近代法律思想的传播;清政府为了挽救统治危机;清政府试图收回领事裁判权。

评价:晚清思想改革借鉴了近代西方法律原则,同时兼顾了儒家礼教传统,有利于推动法律的近代化;但其根本目的是维护君主专制中央集权制度,加之传统文化根深蒂固,改革困难重重。(10分)

高二文科历史

一、单项选择题:(每小题0.5分,共30题, 15分)

1、 亚里士多德在《雅典政制》一书中提到:“(梭伦)制定了一些新的法律。……法律写在牌子上……所有的人都要发誓遵守法律。……这些法律要实行百年不变。”从中我们可以看出( )

①梭伦用立法的形式进行改革 ②梭伦的法治具有普遍性和稳定性

③梭伦要求解除债务奴役 ④雅典城邦已经实现了高度繁荣的民主

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

2、为纪念在塞浦路斯举行的国际会议而发行的梭伦纪念邮票(下图)上面印有梭伦的名言“避免极端”。下列措施最能体现这一名言的是( )

A、颁布解负令废除平民所欠债务 B、废除债务奴隶制保障人身自由

C、鼓励发展工商业促进经济繁荣 D、按财产等级赋予公民相应的权力

3、商鞅变法是一次极为深刻的社会变革,在深度和广度上都超过了这一时期其他诸侯国的改革。商鞅变法对中国封建社会影响最深远的措施是( )

A. 废井田,开阡陌 B. 实行县制

C. 奖励耕战,废除贵族特权 D. 限制工商业者的活动

4、公元前343年,秦国商人吕相从赵国经商回到家乡。他没有把带回的钱用于经商,而是购买了大量的土地经营农业。他这样做的主要是因为当时的秦国( )

A. 度量衡不统一,市场经营混乱 B. 重农抑商,奖励耕织

C. 禁止从事商业,商人阶层消失 D. 社会动荡,无法经营

5、 《战国策·秦策》:“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富。故秦无敌于天下。”商君“正度量,调轻重”的措施客观上有利于( )

A. 重农抑商政策的实施 B. 农耕经济的繁荣

C. 商品经济的发展 D. 中央集权制度的加强

6、孝文帝时期,推行按人口平均授田、受田者负担国家赋役和兵役的均田制。从物质文明演进的角度看,该制度的作用是( )

A、缓和北魏的阶级矛盾 B、促使鲜卑族从游牧转向农耕

C、创立了新的政治制度 D、推动了各民族间的进一步交融

7、史书记载,北魏统治初期“时民困饥流散,豪右多有占夺”。孝文帝针对上述问题采取的改革措施有

①户增调帛三匹,谷二斛九斗,以为官之禄

②五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长

③男子十五岁以上,授给露田四十亩,桑田二十亩...

④魏之先出于黄帝,以土德王,土为万物之元,宜改姓元氏。

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①③

8、北宋统治者认为“富室田连阡陌,为国守财尔!缓急盗贼发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物”。这表明北宋政府( )

A. 大力抑制土地兼并 B. 准备搜刮百姓以抗辽

C. 纵容土地兼并以便筹集军费 D. 减轻人民负担,限制大地主的特权

9、比较商鞅变法和王安石变法的措施,我们会发现二者有许多相同的地方。以下关于二者相同点的表述,不恰当的是( )

A.都注重破格使用人才 B.都重视农业生产

C.都改变了旧的土地制度 D.都加强对人民的控制

10、俄国沙皇亚历山大二世在改革之前曾说:“与其等农民自下而上起来解放自己,不如自上而下解放农民”这句话表明( )

A. 改革的目的是解放农奴 B. 面对统治危机,沙皇不得不进行改革

C. 沙皇认识到要扫除发展资本主义的障碍 D. 亚历山大倾向于在俄国发展资本主义

11、废除农奴制以后,沙皇政府对司法机关进行了改革,废除了等级法院,建立了统一的各级法院,一切案犯都在统一的法院里按照同一法律和同一审判程序受审。这表明俄国的司法改革( )

A. 贯彻了资产阶级的法治原则 B. 保留了大量的农奴制烙印

C. 适应了沙皇专制统治的需要 D. 与农民愿望完全背道而驰

12、陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“‘旧染污俗’代表了历史沉积中的丑陋一面……而革新政治又是与风气的改良紧密联系在一起的。”下列体现了这一点的有( )

①商鞅变法 ②孝文帝改革 ③明治维新 ④辛亥革命

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

13、 马丁·路德、加尔文和英国亨利八世宗教改革的共同影响包括( )

①否定了罗马教廷的权威 ②确定了“教随国定”的原则

③建立了以国王为首脑的教会 ④有利于促进资本主义的发展

A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ②③④

14、在一次历史活动课上,小路同学向全班介绍了1861年改革,你认为对它的表述不正确的是( )

A.改革主要原因是农奴制度阻碍了资本主义的发展

B.它是沙皇实行的一场自上而下的改革

C.改革使俄国走上了发展资本主义的道路

D.它是一场彻底的资产阶级性质的改革

15、19世纪70年代,沙皇政府在政治上实行了一系列资产阶级性质的改革。这些改革发生的最重要原因是( )

A. 加强资产阶级专政 B. 学习西方的司法制度

C. 加强军事实力 D. 使沙皇专制制度适应资本主义发展的需要

16、亚历山大二世改革经历了缓慢而谨慎的酝酿过程,其主要原因是 ( )

①改革必然触动封建地主利益,阻力非常大 ②大力发展资本主义

③害怕引起人民大规模暴动 ④为了维护封建地主利益

A.①② B.①②④ C.①③④ D.①④

17、 俄国1861年改革剥夺了贵族地主支配农民的权力,却没有遇到贵族地主的强烈抵抗。过去贵族地主不能随意转让和买卖土地,他们现在成为真正的土地所有者并获得最好的土地。许多贵族已或濒临破产,改革却使他们获得了一大笔资金。对上述现象认识正确的是( )

A. 改革实际上是由贵族地主支配的 B. 改革使俄国土地私有制确立起来

C. 改革加强了贵族地主的经济实力 D. 改革未能反映当时的历史发展趋势

18、 16世纪西欧大陆宗教改革运动发生的根本原因是( )

A. 文艺复兴使人文主义深入人心 B. 罗马教廷与西欧各国王权的矛盾激化

C. 世俗封建主要剥夺天主教的经济特权 D. 资产阶级要求冲破封建神学思想的束缚

19、中世纪的一位教皇把他的母校巴黎大学称作“为整个世界烤制面包的烤炉”这一比喻含义是希望母校( )

A. 开展世俗教育 B. 成为传播神学的中心

C. 自由探讨真理 D. 多出学术研究的成果

20、17世纪欧洲宗教改革,正确的是( )

①宗教改革砸烂了中世纪以来天主教在西欧的一统江山

②宗教改革局部改变了欧洲社会的政治格局

③宗教改革推动了西欧各国的联合

④宗教改革促进了世俗民族国家的兴起

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

21、德意志皇帝亨利四世在同教皇的斗争中失利,被教皇开除教籍,国内诸侯乘机反叛。1075年1月,亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”。亨利四世身着罪衣,立在城堡门口三昼夜,才获得教皇的赦免。这就是“卡诺莎之辱”,又称“卡诺莎晋见”。这件事集中说明了当时( )

①封建王权屈从于教权

②宗教改革运动引起了欧洲的封建国王反对教会统治的斗争

③封建王权与超越王权的教会争权夺利

④德国并没有实现高度的中央集权

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

22、西欧早期的资产阶级反封建斗争往往采取反对天主教神学的形式,根本原因是:

A. 中世纪天主教会是最大的封建主 B. 天主教会是西欧封建统治的精神支柱

C. 不敢发动人民群众参加反封建斗争 D. 资本主义发展不够充分的结果

23、改革,指改变旧制度、旧事物。对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整.对历史事件的分类整理是历史学习的重要方法之一。甲类——俄国废除农奴制、明治维新;乙类——罗斯福新政、中国改革开放。这种分类的标准是( )

A.是否以解决民族危机为目的 B.是否是向外国学习的改革

C.是否资产阶级性质的改革 D.是否改变原来社会性质

24、某论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“中国遭受列强的侵略,开展戊戌变法”作为重要论据。该论文的主题可能是 ( )

A.西方的殖民侵略与世界市场的形成 B.工业文明冲击下的近代化改革

C.资产阶级民主制度在亚洲的确立 D.工业革命在亚洲的扩散

25、《全球通史》评述:“日本新领导人并不对西方文明本身感兴趣,而仅仅对其中增强了民族力量的那些组成部分感兴趣……他们现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方国家。”从材料可判断,近代日本向西方学习的特点是( )

A.结合国情,有选择地学习 B.“中学为体,西学为用”

C.全盘西化,全方位地学习 D.对西方文明完全排斥

26、列宁说:“如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。”这表明农奴制改革( )

A.为资本主义发展扫清了障碍 B.确立了资产阶级代议制

C.促进了俄国的近代化 D.阻止了革命在俄国的发生

27、改革推动社会进步和历史发展。下列变法措施与评价对应准确的是( )

选项 变法措施 评价

A 商鞅变法:奖励军功,推行县制 限制旧贵族特权,促进官僚制度的发展

B 孝文帝改革:租调制[] 均田制实施的基础,形成编户齐民制度

C 王安石变法:市易法 节省政府购买和运输物资的财政开支

D 戊戌变法:提倡私人开办工厂 中国民族资本主义由此产生

28、读下列俄国机器制造业统计表(据《改革与革命——俄国现代化研究》)影响其变化的最主要因素是( )

时间 企业数 工人数(人) 产值(千卢布)

1860年 99 11600 7954

1879年 187 42000 51937

A.先进政治制度的确立 B.国内外市场的扩大

C.科学技术进步的推动 D.生产关系的变革

29、1774年,日本著名医者杉田玄白翻译了荷兰人J.Kulmus所著的《解体新书》。这是日本第一部译自外文的人体解剖学书籍,“解体”也是中国医学名词的鼻祖。以《解体新书》的出版为契机,在江户时代日本的学术文化中心,形成了一个后来成为兰学(即通过荷兰传播到日本的西方学术)核心的群体。这说明( )

A.日本近代医学和传统中医紧密结合 B.近代医学体系在日本开始形成

C.日本“脱亚入欧”采用荷兰模式 D.日本闭关锁国未能阻挡西方文明的传入

30、英国学者罗素指出:16世纪的宗教改革,是一次心灵追求白由的运动。下列材料能够佐证罗素这一认识的是 ( )

A.“每个人都是自己的牧师”

B.“当钱币在钱柜中叮当作响,增加的只是贪婪和利己之心”

C.“上帝的恩典并不是毫无分别地把得救的指望赐给所有的人”

D.“教皇没有免除任何罪孽的意志和权力”

二、非选择题(共85分)

31、(25分)阅读以下材料, 回答问题:

材料一

图3

史学界有句俗语: “中世纪的欧洲是黑暗的欧洲”, 请结合材料一中图片提供的信息, 加以说明。 (6分)

材料二 马丁·路德是16世纪宗教改革的倡导者, 他的神学思想强调“因信称义”: 灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”, 要想“称义”, 即灵魂得到拯救, 不在于古板遵守教会教条, 不在于本人善行多少, 而在于上帝的恩典与个人对上帝的信仰……

据材料二分析, 路德倡导宗教改革, 主张“因信称义”的根本目的是什么?该观点主要代表哪一阶级的利益?简要列举马丁·路德其它的宗教改革主张。 (10分)

材料三 我日夜思索这句话(神的裁判体现在神本身, 正如------所写的: “义人靠信仰生活”), 神终于怜悯我, 让我明白: 神的裁判就是义人蒙受神思所经历的裁判, 就是信仰, 而那段话的意思就是: 《福音书》体现神的裁判, 被动的裁判, 慈悲为怀的神通过它让信仰使我们成为义人。 ——马丁·路德

人的得救与否, 不是靠斋戒、忏悔、赎罪, 而是完全由上帝预定, 人的意志无法改变。人在现世的成功与失败, 就是得救与否的标志, 就是“选民”与“弃民”的标志。

——加尔文

依据材料三, 你认为谁的教义更符合新兴资产阶级的要求?为什么? (3分)

材料四

图4马丁·路德 图5 加尔文

材料四中两位人物领导的运动对欧洲的社会变革产生怎样的影响?(6分)

32、(16分)阅读下列材料

材料一 现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换,现代化用工业生产力取代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……工业革命一旦在某个国家开始,现代化的压力就形成了,迫使与它相邻的所有国家紧紧跟上……现代化在动荡中迅猛推进。……对被侵略地区而言,问题表现得越来越清楚:它原有的文明难以抵御欧洲国家的入侵……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。 ——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

材料二 19世纪六七十年代俄国机器制造统计表

时间 企业数 工人数量 产值(千卢布)

1860年 99 11600 7954

1879年 287 42000 51937

——摘编自《世界近现代史》

材料三 1888—1894年日本工厂蒸汽机数量变化

请回答:

(1)依据材料一,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文) (2分)

(2)19世纪50年代哪一事件的发生使俄国倍感。现代化的压力” 为打破现代化的瓶颈,“紧紧跟上”现代化浪潮,亚历山大二世采取了什么措施 依据材料二,概述此举对俄国现代化进程的影响。(6分)

(3)在“现代化跃出欧洲”,向亚洲推进的过程中,日本开始了明治维新。结合材料三,指出日本政府为推进工业化而采取的经济措施。 (4分)

(4)俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同特点 你从中能得到什么启示 (4分)

33、(24分)明治维新为日本的发展清除障碍,开动了日本帝国的列车。阅读下列材料,回答问题:

材料一 日本秩禄公债(废除封建特权身份的补偿金)分配状况表

金额(日圆) 利率

武士(1874—1876年) 16,565,000 8%

大名(1877年) 31,412,405 5%

大名和武士(1877年) 108,242,785 7%

神主(1877年) 334,050 8%

材料二 (日本明治维新时)改革的动力是西化……英国模式自然作为铁路、电信、公共建筑和市政工程、纺织工业以及许多商业方面的模范;法国模式用来改革法制,海军当然还是学习英国,大学则归功于美国。日本聘请的外国专家(在日本人的监督下)从1875—1876年的五六百人,上升到1890年的3000人左右。然而政治和意识形态方面的选择就困难了。……于是不到20年便出现一股反对极端西化、极端自由化的势力。……(他们)实际上是想制造一个新的以崇拜天皇为核心的国教,即神道崇拜。

——[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆《资本的年代》

材料三 日本新领导人(注:明治维新的领导者)不赞成这种不加区别地奉承西方东西的做法,他们并不对西方文明本身感兴趣,而仅仅对其中增强了民族力量的那些组成成分感兴趣……他们现在提出了一个非凡的改革方案,宗旨在于建立一个强大的日本,而不是完全模仿西方的国家。 ——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 在日本的近代化中,武士曾经起过独特的作用。它既是倒幕的领导者,明治维新后近代化政策的制定者和执行者,又因近代化的推行而逐步衰落。然而武士道精神却并未随之消亡,而是在日本社会中长期延续下来,影响到其近代化道路的选择。

(1)据材料一及所学知识,概括明治维新对日本封建贵族的影响。并指出影响其地位变化的变法措施。(8分)

(2)依据材料二,概括指出日本明治维新时期在向西方学习上的突出特点是什么?(6分)

(3)依据材料并结合所学知识,说明“日本领导人”感兴趣的那些“增强民族力量”的西方文明是什么? (6分)

(4)材料四中武士道精神“延续”体现出明治维新具有怎样的局限性?指出这些局限性在“其近代化道路选择”中的具体表现。(4分)

34、(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国法制起源较早。夏朝法律被称为“禹刑”,西周周公制礼,礼刑互补。秦朝制定《秦律》,以“轻罪重刑”为指导思想,刑罚名目繁多。唐朝制定《唐律疏议》颁行天下,规定了严惩十恶:谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱,成为中国古代法成熟的标志和中华法系的代表。……自此,“法自君出,权尊于法”、“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”、家族国家本位、息讼无讼、实现社会和谐等成为古代中国基本的立法思想和价值取向,影响后世。

——改编自张中秋《中西法律文化比较研究》

材料二 鸦片战争以后,西方列强利用不平等条约获取的政治、经济、法律特权,迫使中国匆匆迈入到近代,这种被动的社会转型导致社会结构发生巨大断裂,社会现实和法律制度严重脱节。1902年,两湖总督张之洞以兼办通商大臣身份,与各国修订商约。在此期间,英、日、美、葡四国提出在清政府改良司法现状“皆臻完善”以后,可以放弃领事裁判权。清政府随后下诏:“参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理。”开启了清末司法改革,以因应形势的变化,挽救权力危机。但在引进西方法律原则、制度的过程中,遭到传统礼教派的强烈反对,清廷秉持“旧律义关伦常诸条,不可率行变革……惟是刑法之源,本乎礼教”的修律宗旨,在移植和妥协中,艰难推进。 ——改编自张晋藩《中国法律史》

根据材料一并结合所学知识,指出中华法系的特点,并分析原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清司法改革的历史背景,并作简要评价。(10分)

2017-2018学年第二学期第二阶段高二文科历史参考答案

一、单项选择

1—5 ADABC 6—10 BBCCB 11----15 ADADD

16---20 CBDBA 21---25 DDDBA 26---30 CADDA

二、非选择题

31.(25分)(1)天主教会利用教权聚敛财富, 是西欧最大的封建主; 控制人们的精神世界, 压制进步思想, 迫害先进人士; 干涉国家政治, 控制世俗君主。(6分)

(2)根本目的: 建立适合本阶级需要的新教会。阶级: 新兴资产阶级。

主张: 简化宗教仪式; 神职人员可结婚生子; 《圣经》是人们惟一信仰的神圣权威; 世俗统治者的权力高于教权; 建立本民族的教会。 (10分)

(3)加尔文。理由: 人的现世的成功是成为上帝“选民”的标志, 鼓励资产阶级积极进取。(3分)

(4)影响: 促进欧洲民族意识的高涨与民族国家的发展; 有利于资本主义的发展; 推动尼德兰革命与英国资产阶级革命。(6分)

32、(16分)

(1)含义:工业文明取代农业文明为主要表现之一的社会转型过程。 (2分)

(2)事件:克里米亚战争的失败。措施:1861年签署废除农奴制的“二一九”法令。影响:大大扩大了俄国自由劳动力的来源,有利于工业革命的发展。 (6分)

(3)措施:推行“殖产兴业”政策,发展资本主义新经济(答具体内容也可);明治政府大力扶植和保护私人资本主义的发展。 (4分)

(4)共同特点:都采取改革的方式。启示:与时俱进的改革推动着现代化进程。(4分)

33、(24分)(1)影响:经济上获得补偿;但是丧失对土地和人民的管辖权;失去封建特权地位。措施:废藩置县;废除封建身份制度,实行四民平等。(8分)

(2)学习的规模大,领域广;结合日本国情,有选择有侧重地学习西方;在政治和意识形态领域反对极端西化。(或政治和意识形态领域保留封建残余)(6分)

(3)殖产兴业,发展资本主义经济;文明开化,提倡资本主义文明;建立新式军队,依照欧美国家建立常备军。(6分)

(4)局限性:保留大量封建残余;带有军国主义色彩。

具体表现:保留天皇制度;走上对外侵略扩张道路。(4分)

34、(20分)(1)特点:中华法系礼刑结合;对危害统治的罪行处罚严重;法自君出,权尊于法,属于人治;注重维护国家和家族利益;中华法系侧重于无讼、和谐的价值取向。

原因:自然经济;宗法制度;专制统治;重视伦理道德(儒家思想影响)。(10分)

(2)背景:近代中国社会结构的剧烈变化;西方近代法律思想的传播;清政府为了挽救统治危机;清政府试图收回领事裁判权。

评价:晚清思想改革借鉴了近代西方法律原则,同时兼顾了儒家礼教传统,有利于推动法律的近代化;但其根本目的是维护君主专制中央集权制度,加之传统文化根深蒂固,改革困难重重。(10分)

同课章节目录